人教版语文七年级下册课件:第三单元15.孙权劝学(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文七年级下册课件:第三单元15.孙权劝学(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 649.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-17 12:59:11 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。 孙权劝学学习重点1.了解作者司马光及《资治通鉴 》.

2.分析文章塑造人物性格的方法,归纳人物性格特征。

3. 熟读课文,把握本文的知识内涵和思想意义。

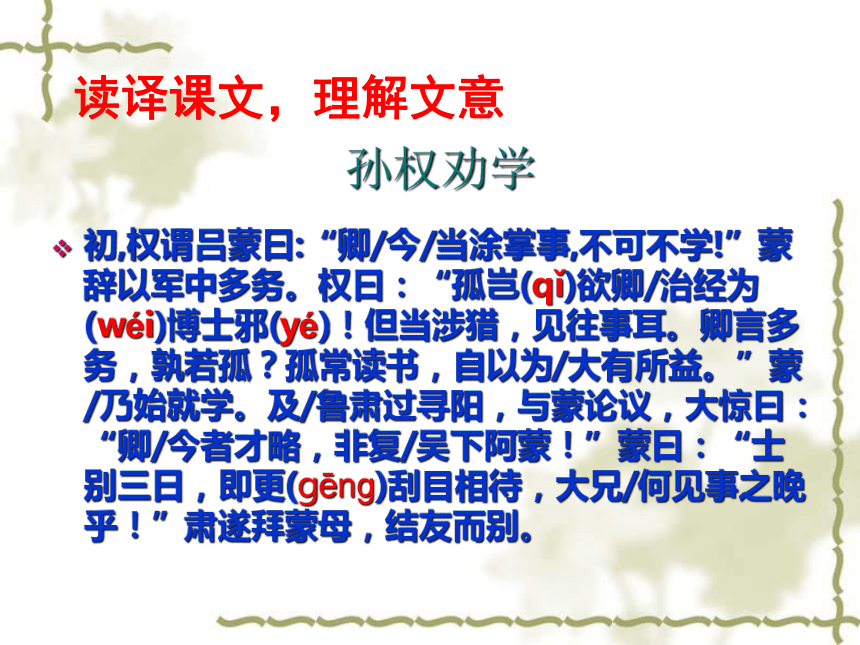

《资治通鉴 》 中国古代史学巨著《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史。记载了从战国到五代共1362年间的史事。 鉴于往事,有资于治道司马光与《资治通鉴 》 司马光学识渊博,因反对王安石变法,退居西京洛阳。历任闲职,专志修史。历时十九年完成了《资治通鉴 》。孙权劝学初,权谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂(qǐ)欲卿/治经为(wéi)博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更(gēng)刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。读译课文,理解文意 翻译五字法留:国号、年号、地名、官名、人名、书名等可照录。

替:用现代汉语词替换古义词。

调:调整语序使之符合现代汉语习惯。

补:补出省略的成分,使之意思完整。

删:删去没有实在意义的词,不译。

思考①“不可不学!”写

出了怎样的口气和心理?用双重否定的形式,语气坚决果断,语重心长,谆谆告诫,神态郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,严厉中又可见关心、厚望,希望吕蒙能胜大任。初,权谓吕蒙曰(谓……曰:对……说):“卿今当涂掌事(掌管国家大事),不可不学!”

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管国家大事,不能不学习!”蒙辞(推辞)以军中多务。吕蒙以军中事务多为理由推辞(不学)。权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪(“邪”表示反问语气,译为“吗”) !但(只不过)当涉猎(广泛浏览群书,不作深入探究),见往事耳。卿言多务,孰若(与……相比如何)孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学(指从师学习)。 (译文)孙权说:“我哪里是要你攻读经书成为博士呢!只不过应当浏览一些书籍,了解过去的历史。你说事多,比我如何?我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙从此开始读书。②讨论“孤岂欲卿治经为博士邪?”句式和作用。想想孙权说此话时的神态。反问句,强调并不是要吕蒙研究儒家经典,当专门传授经学的学官,而是别有目的。联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备、恼怒的意味。③ “卿言多务,孰若孤? 孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?从自己的切身体会来谈,现身说法,神情激动,鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。——说明:这番劝言,表现出孙权的善劝。既有严格要求,又有殷切期望,既责备吕蒙的不争、无志,又透出关怀、爱护之心。及鲁肃过寻阳,与蒙议论,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”等到适逢鲁肃到寻阳,跟吕蒙议论事情,大吃了一惊说:“你现在的才略,已经不是过去的吴下阿蒙了呀!”④思考:吕蒙读后发生了什么样的变化?通过谁的所见所语来写?“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”通过鲁肃所见所语来写。 ⑤思考:吕蒙学有所成,课文直接表现这一点没有?是怎样表明的?没有直接表现吕蒙的才学大增,学有所成,而是从鲁肃的言语中侧面表明的。。⑥讨论“卿今者……阿蒙”一句,可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? 十分惊奇的神态。吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,情不自禁地发出赞叹,惊异、赞许之态呼之欲见。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。⑦思考讨论鲁肃为什么对吕蒙会“刮目相待”?因为他从与吕蒙的谈话中,发现吕蒙才略大增,与先前的“吴下阿蒙”判若两人。蒙曰:“士别三日,即更(gēng重新)刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。 吕蒙说:“士人离别三天,就应当以新的眼光来看待,老兄怎么发现情况这么晚呢?”鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲,与吕蒙结成朋友才告别。 ⑧“大兄何见事之晚乎”这句话,表现了吕蒙当时怎样的心情?为自己的进步深感自豪,并不是埋怨鲁肃。“乎” 相当于“啊”,表感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。⑨为什么“士别三日,即更刮目相待”?因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。读出语气和性格(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

语重心长,严厉,谆谆告诫。

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

反问语气,责备。

(3)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

感叹句,惊讶赞叹。

(4)“大兄何见事之晚乎!”

反问语气,调侃中带有自豪。成语积累运用“吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。意思是说人没有学问,学识尚浅。现在多用在他人有了转变方面,凡学识大进,或地位从低下而攀高了,以及穷困而至富有了,都可以用此语(例句)你还不知道吗?小王通过学习,已经掌握了两门外语,可不再是当年的吴下阿蒙了。成语积累运用“刮目相待”意思是用新的眼光来看待。表示不要用老眼光看待别人,要注意到别人的进步。(例句)听了少管所的“现身说法”报告后,小明像变了一个人似的,你对他可要刮目相待。主题探讨 本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。

孙权劝学 孙权 → 吕蒙 ← 鲁肃

(善) ↘ (听) ↓ (证) ↙

关爱部下好学 学有所进 爱才敬才

劝合作探究,设疑解惑 1.孙权又是怎样劝学的?体会他的语气、神态和心理。①“不可不学!”用双重否定的形式,语气坚决,不可置否,向吕蒙指出“学”的必要性,表现了孙权对吕蒙要求严格,同时严厉中又可见关心、厚望。

②“孤岂欲卿治经为博士邪?”“邪”表示反问语气,译为“吗”联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备的意味。

③“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?

孙权现身说法,指出“学”的可能性,使吕蒙无可推辞。鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。 合作探究,设疑解惑 2. 孙权劝学,语重心长,循循善诱。吕蒙在他的感召下就学,效果如何? 从鲁肃与吕蒙的“论议”可以看出来。①“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”可见鲁肃当时十分惊奇的神态,吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,又情不自禁地发出赞叹。这句话从侧面反映目蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

②“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎!”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应,并不是埋怨鲁肃,而是为自己的进步深感自豪。从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。合作探究,设疑解惑 3.鲁肃为什么与吕蒙“结友”? 鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。这最后的一笔,是鲁肃与蒙“论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。角色朗读,反思体验 对话表演。要注意模仿人物语气,体会说话时人物的心境 劝人要讲究策略要善于听取别人的意见要爱才但不能忌才开卷有益;多读书、读好书、好读书不能总拿老眼光看待人和事不能找借口轻言放弃……比较阅读

比较一下方仲永和吕蒙,你又有哪些启示?明道理谈启发角色朗读,反思体验 对话表演。要注意模仿人物语气,体会说话时人物的心境 角色朗读,反思体验 谈谈《孙权劝学》和《伤仲永》两文内容、写法上的异同。 文章以对话表现人物性格特点,对话言简意丰,生动传神,富于情味。

写作特点蒙辞以军中多务 蒙乃始就学

遂拜蒙母 过寻阳 吴下阿蒙

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!(用)(难道)(成为)(邪通“耶”,反问语气词)(只)(历史)(于是)(于是)(到)(一种学官)(重新)(怎么)(无义)(从事)当堂练习下列加红色的词表示什么语气?孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

大兄何见事之晚乎!反问语气,可译为“吗”

限制语气,可译为“罢了”

感叹语气,可译为“啊”或“呢”关于吕蒙吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将,曾随周瑜等破曹于赤壁,又定计取荆州,擒关羽。授南郡太守,封居陵侯。 扩展 迁移?猜猜《三国志·吕蒙传》节选 (解释加红色的词语) 鲁肃代周瑜,当之陆口,过蒙屯下。肃意尚轻蒙,或说肃曰:“吕将军功名日显,不可以故意待也,君宜顾之。”遂往诣蒙。酒酣,蒙问肃曰:“君受重任,与关羽为邻,将何计略,以备不虞?”肃造次应曰:“临时施宜。”蒙曰:“今东西虽为一家,而关羽实熊虎也,计安可不豫定?”因为肃画五策。肃于是越席就之,拊其背曰:“吕子明,吾不知卿才略所及乃至於此也。”遂拜蒙母,结友而别。到有人劝说过去的

旧的看望防备怎预于是谋划靠近一天比一天到身 居 陋 室(横批)立志读尽人间书(下联) --苏东坡门楹 发愤识遍天下字(上联) 读书好,好读书,读好书。

——冰心读书使人心明眼亮。 --- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。--刘向 书籍是全世界的营养品

--- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。---达 · 芬奇

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣.眼前飞扬着一个个鲜活的面容。湮没了荒城古道,荒芜了烽火边城。岁月啊,你带不走那一串串熟悉的姓名。兴亡谁人定啊…盛衰岂无凭啊…一夜风云散哪……变幻了时空.聚散皆是缘哪…离合总关情碍…担当生前事碍…何计身后评。长江有意化作泪,长江有情起歌声.历史的天空闪烁几颗星,人间一股英雄气在驰骋纵横。

三国演义片尾曲欣赏

2.分析文章塑造人物性格的方法,归纳人物性格特征。

3. 熟读课文,把握本文的知识内涵和思想意义。

《资治通鉴 》 中国古代史学巨著《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史。记载了从战国到五代共1362年间的史事。 鉴于往事,有资于治道司马光与《资治通鉴 》 司马光学识渊博,因反对王安石变法,退居西京洛阳。历任闲职,专志修史。历时十九年完成了《资治通鉴 》。孙权劝学初,权谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂(qǐ)欲卿/治经为(wéi)博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更(gēng)刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。读译课文,理解文意 翻译五字法留:国号、年号、地名、官名、人名、书名等可照录。

替:用现代汉语词替换古义词。

调:调整语序使之符合现代汉语习惯。

补:补出省略的成分,使之意思完整。

删:删去没有实在意义的词,不译。

思考①“不可不学!”写

出了怎样的口气和心理?用双重否定的形式,语气坚决果断,语重心长,谆谆告诫,神态郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,严厉中又可见关心、厚望,希望吕蒙能胜大任。初,权谓吕蒙曰(谓……曰:对……说):“卿今当涂掌事(掌管国家大事),不可不学!”

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管国家大事,不能不学习!”蒙辞(推辞)以军中多务。吕蒙以军中事务多为理由推辞(不学)。权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪(“邪”表示反问语气,译为“吗”) !但(只不过)当涉猎(广泛浏览群书,不作深入探究),见往事耳。卿言多务,孰若(与……相比如何)孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学(指从师学习)。 (译文)孙权说:“我哪里是要你攻读经书成为博士呢!只不过应当浏览一些书籍,了解过去的历史。你说事多,比我如何?我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙从此开始读书。②讨论“孤岂欲卿治经为博士邪?”句式和作用。想想孙权说此话时的神态。反问句,强调并不是要吕蒙研究儒家经典,当专门传授经学的学官,而是别有目的。联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备、恼怒的意味。③ “卿言多务,孰若孤? 孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?从自己的切身体会来谈,现身说法,神情激动,鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。——说明:这番劝言,表现出孙权的善劝。既有严格要求,又有殷切期望,既责备吕蒙的不争、无志,又透出关怀、爱护之心。及鲁肃过寻阳,与蒙议论,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”等到适逢鲁肃到寻阳,跟吕蒙议论事情,大吃了一惊说:“你现在的才略,已经不是过去的吴下阿蒙了呀!”④思考:吕蒙读后发生了什么样的变化?通过谁的所见所语来写?“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”通过鲁肃所见所语来写。 ⑤思考:吕蒙学有所成,课文直接表现这一点没有?是怎样表明的?没有直接表现吕蒙的才学大增,学有所成,而是从鲁肃的言语中侧面表明的。。⑥讨论“卿今者……阿蒙”一句,可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? 十分惊奇的神态。吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,情不自禁地发出赞叹,惊异、赞许之态呼之欲见。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。⑦思考讨论鲁肃为什么对吕蒙会“刮目相待”?因为他从与吕蒙的谈话中,发现吕蒙才略大增,与先前的“吴下阿蒙”判若两人。蒙曰:“士别三日,即更(gēng重新)刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。 吕蒙说:“士人离别三天,就应当以新的眼光来看待,老兄怎么发现情况这么晚呢?”鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲,与吕蒙结成朋友才告别。 ⑧“大兄何见事之晚乎”这句话,表现了吕蒙当时怎样的心情?为自己的进步深感自豪,并不是埋怨鲁肃。“乎” 相当于“啊”,表感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。⑨为什么“士别三日,即更刮目相待”?因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。读出语气和性格(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

语重心长,严厉,谆谆告诫。

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

反问语气,责备。

(3)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

感叹句,惊讶赞叹。

(4)“大兄何见事之晚乎!”

反问语气,调侃中带有自豪。成语积累运用“吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。意思是说人没有学问,学识尚浅。现在多用在他人有了转变方面,凡学识大进,或地位从低下而攀高了,以及穷困而至富有了,都可以用此语(例句)你还不知道吗?小王通过学习,已经掌握了两门外语,可不再是当年的吴下阿蒙了。成语积累运用“刮目相待”意思是用新的眼光来看待。表示不要用老眼光看待别人,要注意到别人的进步。(例句)听了少管所的“现身说法”报告后,小明像变了一个人似的,你对他可要刮目相待。主题探讨 本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。

孙权劝学 孙权 → 吕蒙 ← 鲁肃

(善) ↘ (听) ↓ (证) ↙

关爱部下好学 学有所进 爱才敬才

劝合作探究,设疑解惑 1.孙权又是怎样劝学的?体会他的语气、神态和心理。①“不可不学!”用双重否定的形式,语气坚决,不可置否,向吕蒙指出“学”的必要性,表现了孙权对吕蒙要求严格,同时严厉中又可见关心、厚望。

②“孤岂欲卿治经为博士邪?”“邪”表示反问语气,译为“吗”联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备的意味。

③“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?

孙权现身说法,指出“学”的可能性,使吕蒙无可推辞。鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。 合作探究,设疑解惑 2. 孙权劝学,语重心长,循循善诱。吕蒙在他的感召下就学,效果如何? 从鲁肃与吕蒙的“论议”可以看出来。①“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”可见鲁肃当时十分惊奇的神态,吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,又情不自禁地发出赞叹。这句话从侧面反映目蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

②“士别三日,当刮目相待,大兄何见事之晚乎!”是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应,并不是埋怨鲁肃,而是为自己的进步深感自豪。从吕蒙的答话中可见他颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。合作探究,设疑解惑 3.鲁肃为什么与吕蒙“结友”? 鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。这最后的一笔,是鲁肃与蒙“论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。角色朗读,反思体验 对话表演。要注意模仿人物语气,体会说话时人物的心境 劝人要讲究策略要善于听取别人的意见要爱才但不能忌才开卷有益;多读书、读好书、好读书不能总拿老眼光看待人和事不能找借口轻言放弃……比较阅读

比较一下方仲永和吕蒙,你又有哪些启示?明道理谈启发角色朗读,反思体验 对话表演。要注意模仿人物语气,体会说话时人物的心境 角色朗读,反思体验 谈谈《孙权劝学》和《伤仲永》两文内容、写法上的异同。 文章以对话表现人物性格特点,对话言简意丰,生动传神,富于情味。

写作特点蒙辞以军中多务 蒙乃始就学

遂拜蒙母 过寻阳 吴下阿蒙

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!(用)(难道)(成为)(邪通“耶”,反问语气词)(只)(历史)(于是)(于是)(到)(一种学官)(重新)(怎么)(无义)(从事)当堂练习下列加红色的词表示什么语气?孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

大兄何见事之晚乎!反问语气,可译为“吗”

限制语气,可译为“罢了”

感叹语气,可译为“啊”或“呢”关于吕蒙吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将,曾随周瑜等破曹于赤壁,又定计取荆州,擒关羽。授南郡太守,封居陵侯。 扩展 迁移?猜猜《三国志·吕蒙传》节选 (解释加红色的词语) 鲁肃代周瑜,当之陆口,过蒙屯下。肃意尚轻蒙,或说肃曰:“吕将军功名日显,不可以故意待也,君宜顾之。”遂往诣蒙。酒酣,蒙问肃曰:“君受重任,与关羽为邻,将何计略,以备不虞?”肃造次应曰:“临时施宜。”蒙曰:“今东西虽为一家,而关羽实熊虎也,计安可不豫定?”因为肃画五策。肃于是越席就之,拊其背曰:“吕子明,吾不知卿才略所及乃至於此也。”遂拜蒙母,结友而别。到有人劝说过去的

旧的看望防备怎预于是谋划靠近一天比一天到身 居 陋 室(横批)立志读尽人间书(下联) --苏东坡门楹 发愤识遍天下字(上联) 读书好,好读书,读好书。

——冰心读书使人心明眼亮。 --- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。--刘向 书籍是全世界的营养品

--- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。---达 · 芬奇

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣.眼前飞扬着一个个鲜活的面容。湮没了荒城古道,荒芜了烽火边城。岁月啊,你带不走那一串串熟悉的姓名。兴亡谁人定啊…盛衰岂无凭啊…一夜风云散哪……变幻了时空.聚散皆是缘哪…离合总关情碍…担当生前事碍…何计身后评。长江有意化作泪,长江有情起歌声.历史的天空闪烁几颗星,人间一股英雄气在驰骋纵横。

三国演义片尾曲欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记