【暑假诗歌精讲精练册】八年级上册 春望 学案

文档属性

| 名称 | 【暑假诗歌精讲精练册】八年级上册 春望 学案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 231.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-24 12:09:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

春望

杜甫(712-770),字子美,号少陵,自称少陵野老。曾任工部员外郎之职,故世称杜工部。后世尊他为“诗圣”,其诗为“诗史”,作品有《杜工部集》,代表作有“三吏”“三别”。杜甫风格沉郁顿挫,融合众长,兼备诸体。

杜甫的一生

出身名门 名将杜预之后——魏晋南北朝时期杰出的军事家祖父杜审言——“文章四友”之一 父亲杜闲——时任兖州司马 母亲崔氏在当时也是名门望族之女 世代“奉儒守官”的家庭,家学渊博

少怀大志 自小好学,七岁能作诗,“七龄思即壮,开口咏凤凰”,有志于“致君尧舜上,再使风俗淳”。

漫游吴越 二十岁时,杜甫漫游吴越,历时数年。

首次落榜 736年,杜甫第一次在洛阳参加了进士考试,落榜。

初逢李白 744年,杜甫在洛阳与辞职的李白相识。

再度落榜 747年,再次参加科举考试,因为当朝宰相李林甫从中作梗,这年的科举,无人考中。

挂职工部 受严武举荐为“检校工部员外郎”的虚职。

献文玄宗 750年,唐玄宗在长安的南郊举行大祭,杜甫写了《三大礼赋》献给玄宗,后声名大噪。但因为李林甫对唐玄宗说“野无遗贤”,令杜甫再度失去机会。

授职小官 755年,朝廷派杜甫到河西县担任县尉,756年朝廷给他另安排了兵曹参军。

仓皇逃难 安史之乱爆发后,正在奉先探亲的杜甫,仓皇加入了逃难的人流。

授左拾遗 757年,肃宗李亨从灵武迁到凤翔。朝廷草创,正是用人之际,肃宗被杜甫的忠心所感动,封他做左拾遗。

蜀中漂泊 759年夏天,华州及关中大旱,这年立秋后,杜甫因对污浊的时政痛心疾首,而放弃了华州司功参军的职务,西去秦州(今甘肃省天水一带)。几经辗转,最后到了成都,在严武等人的帮助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世称“杜甫草堂”。后被严武荐为节都,全家寄居在四川奉节县。

舟中长逝 大历三年(768年),杜甫思乡心切,乘舟出峡,先到江陵,又转公安,年底冬天的时候漂泊到湖南岳阳,泊舟岳阳楼下。由于生活困难,不但不能北归,还被迫更往南行。大历四年(769年)正月,由岳阳到潭州(长沙),又由潭州到衡州(衡阳),复折回潭州。 公元770年,杜甫在由潭州,去往岳阳的一条小船上去世,死因至今为谜。

天宝十四年(755)七月,太子李亨即位于灵武(今属宁夏),世称肃宗,改元至德。杜甫闻讯,只身一人投奔肃宗朝廷,结果不幸在途中被叛军俘获,后因官职卑微才未被囚禁。至德二年春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

春望

[唐] 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

【注释】

国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存在。

感时:为国家的时局而感伤。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻的抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

胜:经受,承受。

簪:一种束发的首饰。古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

【译文】

长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。因为感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;因为内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

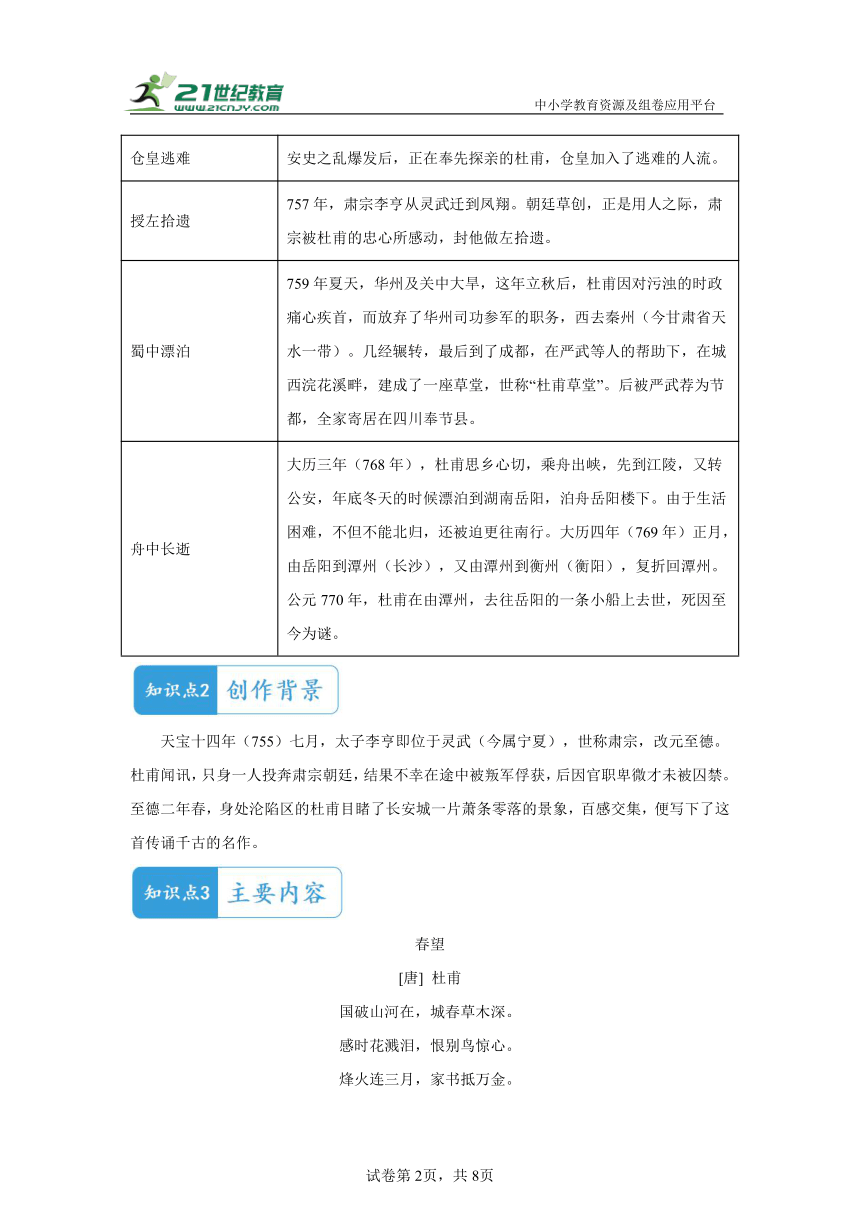

【内容结构】

【赏析】

诗句 赏析

国破山河在,城春草木深。 结构 首联

内容理解 景物描写,写出国都破碎不堪,只有山河依旧在;春天又来到长安城,只有荒草丛生。

炼字 破”:“攻破”,写出国都沦陷、城池残破触目惊心之景色,渲染悲凉气氛,体现诗人对国都残破荒凉的痛心,“深”,“茂密”,写出长安城令人满目凄凉,到处草木丛生之景,渲染悲凉气氛。

抒发情感 表达诗人忧国思家、感时伤怀的情感。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。 结构 颔联

内容理解 以“感时”承上,感伤时局的动荡,“恨别”启下,怅恨离别之苦,起到承上启下的作用。

手法 运用拟人的修辞和乐景写哀情的表现手法,生动形象地写出了鲜花盛开声使我的泪水飞溅,鸟鸣声使我的心惊动的情景,情景交融。

抒发情感 反衬诗人感时伤怀、久别思家的痛苦心情,从而表现诗人忧国忧民、思念亲人的情感。

烽火连三月,家书抵万金。 结构 颈联

内容理解 一写出战乱时间之长,二写写出家书的珍贵。

修辞 运用夸张、对偶、借代的修辞,“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。写战火直到春天三月仍然连续不断,一封家书抵得上万两黄金,突出战祸时间之长和家书极其难得,写出了消息隔绝、久盼家人音讯不至时的迫切心情。

抒发情感 真切地表达了战乱中人思念离散亲人,盼望得到亲人音讯的心情。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 结构 尾联

炼字 “搔”字鲜明生动地再现了诗人是诗人想解愁而不得的动作形态,是一处细节描写,表现了诗人内心的愁苦与苍老。“不胜簪”更表明国家的不安定给诗人带来难以排遣的愁苦。

内容理解 再现了诗人愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短的场景。

抒发情感 传达出诗人忧国思家之情。

【中心思想】

《春望》通过描写安史之乱中长安城破败荒凉的景象,塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,白发萧疏,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。抒发了诗人忧国思亲的感情,反映了诗人渴望和平,向往的愿望。

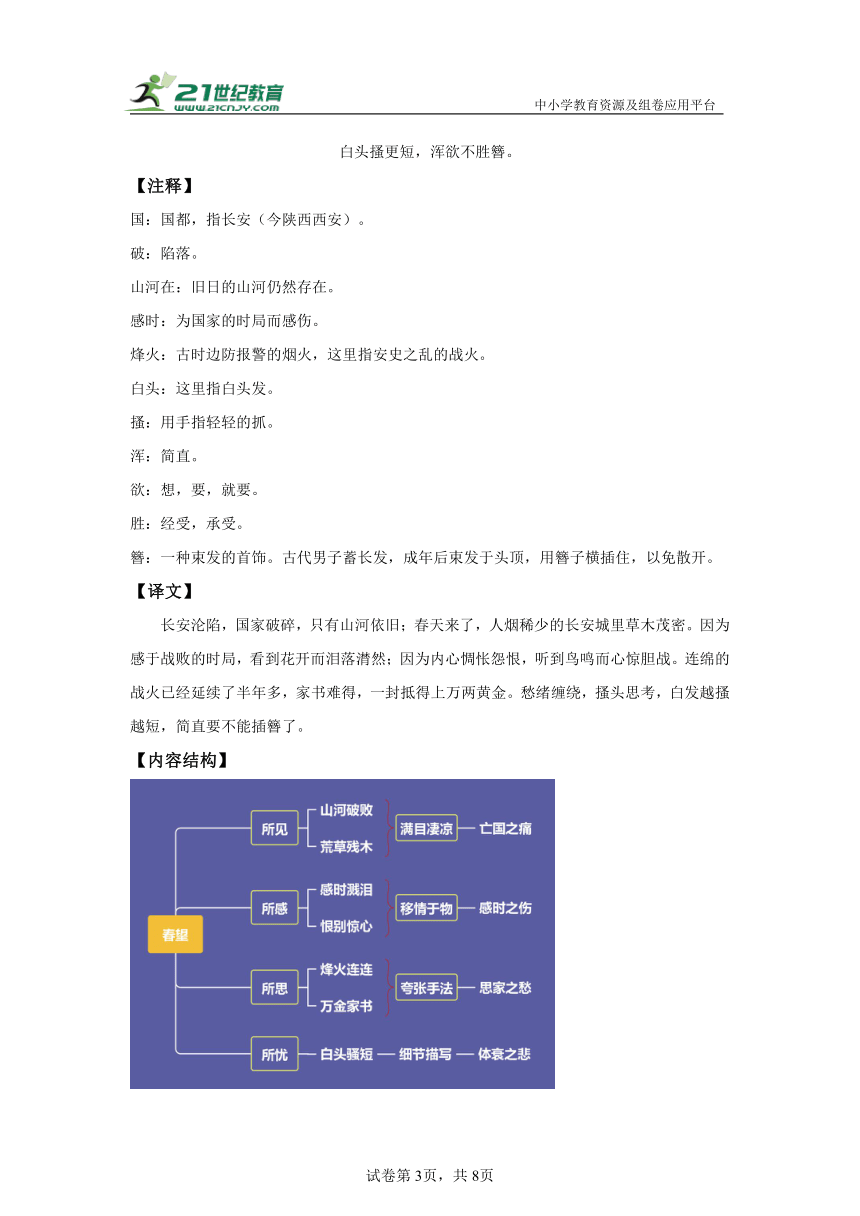

【拓展链接】

古诗中的抒情方式

古诗鉴赏一般可以从表达方式、修辞手法和表现手法三个角度来进行。其中表达方式中的抒情是重点鉴赏角度,抒情可分为直接抒情和间接抒情。

直接抒情(直抒胸臆)

楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门深不见,浦树含远滋。相送情无限,沾襟比散丝。

——韦应物《赋得暮雨送李胄》

解析:本诗尾联直抒胸臆,沾襟的别泪与散丝般的密雨相交织,表达了诗人的送别之情。

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

—— 陈子昂《登幽州台歌 》

解析:本诗后两句直接抒情,抒发诗人感时伤事的情怀,想着天地悠悠之大,而人之渺小,不禁“独怆然而涕下”。

间接抒情

托物言志

落红不是无情物,化作春泥更护花。

——龚自珍《己亥杂诗》其一

解析:作者借花落归根,化为春泥,抒发自己积极向上的人生态度。表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,充分表达诗人的壮怀。

借景抒情

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。 芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

—— 春行即兴(李华)

解析:这首诗主要运用了借景抒情的手法,借助绿草、芳树、涧水和春山等意象描绘出诗人行经宜阳时即目所见的荒凉凋敝的暮春景, 透露出诗人伤春的凄凉之情,以及对国事的忧虑。诗借景抒情,情景交融,感染力强。

借事抒情

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

——张籍《秋思》

解析:这首诗运用了借事抒情手法,描绘了日常生活中寄家书时害怕“说不尽”“临发又开封”的行动细节,非常真切细腻地表现了作客他乡之人对家乡亲人深切思念的情感。

1.阅读下面三首诗,完成小题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

春行即兴①

李华

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

【注】①该诗作于安史之乱后作者春天经由宜阳时。

下列选项中对《春望》《山房春事二首》《春行即兴》三首诗歌理解正确的一项是( )

A.《春行即兴》触景生情,抒发了“国破山河在”“花落鸟空啼”的愁绪,体现了诗人对国家战乱的痛惜和立志报国的热情。

B.《山房春事二首》(其二)前两句写园林之萧条,后两句写庭树春花开放的明丽春景,表达了诗人物是人非的感慨。

C.“城春草木深”和“宜阳城下草萋萋”都是借草木茂盛来写环境的荒凉破败,和《黄鹤楼》中“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”表达效果相似。

D.三首诗都用到了“以乐景衬哀情”的手法,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“芳树无人花自落,春山一路鸟空啼”“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家”。

2.《春望》作者 ,字子美,自称少陵野老, 代伟大的 诗人,与 并称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“ ”,他的诗被称为“ ”。

3.杜甫的《春望》是一首饱含深厚家国情怀的诗作。请参照示例,从下面的诗歌中任选一联,分析诗人的思想感情。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

示例:“国破山河在,城春草木深”一联写出了国都沦陷、城池破败的荒凉之景,痛切地传达出诗人忧国伤时的感情。

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

4.诗的前四句都统领在一个“ ”字中,诗人的视野由 及 ,由大到小,由山河到草木花鸟。

5.对《春望》赏析有误的一项是( )

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

6.小语同学搜集了有关“春天”的诗句,请你帮他回答其它同学提出的问题。

(1)诗句:国破山河在,城春草木深。(杜甫《春望》)

问题:作者眼前的场景是怎样的?

(2)如此春来春又去,白了人头。(欧阳修《浪淘沙·今日北池游》)

问题:表达了词人怎样的情感?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】本题考查对比阅读。

A.“体现了诗人对国家战乱的痛惜和立志报国的热情”的理解不正确。《春行即兴》触景生情,抒发了“国破山河在”“花落鸟空啼”的愁绪,体现了诗人对国家战乱的痛惜和对时代的深沉叹惋, 全诗表达了作者面对城破人稀的情景而产生的感世伤怀之情;诗中并未体现“立志报国的热情”;

C.“和《黄鹤楼》中‘晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲’表达效果相似”的理解不正确。《黄鹤楼》中“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”描绘了晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫;并未像“城春草木深”和“宜阳城下草萋萋”一样,借草木茂盛来写环境的荒凉破败;

D.“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”诗人说:我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。这联通过景物描写,移情于物,以乐景写哀情,诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。表现了诗人忧国伤时之情。

“芳树无人花自落,春山一路鸟空啼”写春山之中,树木繁茂芬芳,然空无一人,花儿自开自落,一路上鸟儿空自鸣啼。描写了原野春光,花香鸟语的佳景,以乐写哀,以闹衬寂,显示了山路的荒寞,塑造了一种寂静清幽的意境,抒发了诗人国破山河在、花落鸟空啼的愁绪。

“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家”写梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。诗人极力描绘了梁园的凄凉之景,“日暮”时分,众鸟投林,少见行人,烘托出萧瑟冷清的气氛,引发了诗人的吊古之情。这是“以哀景写哀情”,并不是“以乐景衬哀情”的反衬手法。

故选B。

2. 杜甫 唐 现实主义 李白 诗圣 诗史

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

杜甫(712年2月12日——770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后世尊称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

《春望》选自《杜诗详注》。此诗为杜甫安史之乱时期在长安所作。唐肃宗至德元载(756)八月,杜甫将家小安置在鄜(fū)州(今陕西富县),只身前往灵武(今属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。

3.示例一:“烽火连三月,家书抵万金”写出了安史之乱的战火连绵不断,与家人互通书信十分艰难的情况,表达了诗人对家人的强烈思念。

示例二:“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画了诗人白发稀疏、愁苦不堪的形象,表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、念家、悲己的情感。

【详解】本题考查对诗句情感的分析。作答时,可从诗句的内容入手,分析诗人的情感。《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人的爱国、思家之情。据此分析作答即可。

示例:“感时花溅泪,恨别鸟惊心”一联中,诗人因感时伤别,见到春花而落泪,听到鸟鸣而惊心。“感时”、“恨别”都浓聚着杜甫因时伤怀,苦闷沉痛的忧愁。通过以乐景衬哀情的手法,诗句深刻地表达出诗人面对国家残破、百姓流离失所时的悲痛之情,以及与亲人离散的痛苦和对战争的痛恨。

4. 望 远 近 5.D

【解析】4.本题考查对诗歌内容的理解。

“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”的意思是:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。开头四句描写了所见长安凄惨破败的景象:山河依旧,可是国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜,因此见花开却流泪,望春鸟而心悸。结合题目“春望”可知,前四句描绘的便是作者在春日所望见的长安城的景象,因此一个“望”字统领诗的前四句内容,从“国破”“山河”到“城春”“草木”,再到“花”和“鸟”,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。可据此作答。

5.本题考查诗歌赏析。

D.“家书抵万金”写出 了消息隔绝、久盼音信不至的急迫心情,并非是诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情;

故选D。

6.(1)描写了国破城荒的悲凉景象(描写了安史之乱后长安城内,虽然已是春天,满目杂草丛生的景象)。

(2)词人对岁月匆匆、白发已生的感慨,心中涌起沉重与无奈。

【详解】(1)本题考查诗歌内容理解。

“国破山河在,城春草木深”意为:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧,春天到来,长安城里的杂草和树木茂盛地疯长。此句写诗人春望所见:国都沦陷,城池残破,一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然,诗人寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。

(2)本题考查情感分析。

“如此春来春又去,白了人头”意为:就这般,就这样春来了又去了,人也白了两鬓发。“如此”二句,感叹春来春去,美好年华逝去,白了人头。在这年华之叹中,蕴含着词人的理想落空之悲。政治上的失意让词人即便是面对大好春光也难以释怀。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

春望

杜甫(712-770),字子美,号少陵,自称少陵野老。曾任工部员外郎之职,故世称杜工部。后世尊他为“诗圣”,其诗为“诗史”,作品有《杜工部集》,代表作有“三吏”“三别”。杜甫风格沉郁顿挫,融合众长,兼备诸体。

杜甫的一生

出身名门 名将杜预之后——魏晋南北朝时期杰出的军事家祖父杜审言——“文章四友”之一 父亲杜闲——时任兖州司马 母亲崔氏在当时也是名门望族之女 世代“奉儒守官”的家庭,家学渊博

少怀大志 自小好学,七岁能作诗,“七龄思即壮,开口咏凤凰”,有志于“致君尧舜上,再使风俗淳”。

漫游吴越 二十岁时,杜甫漫游吴越,历时数年。

首次落榜 736年,杜甫第一次在洛阳参加了进士考试,落榜。

初逢李白 744年,杜甫在洛阳与辞职的李白相识。

再度落榜 747年,再次参加科举考试,因为当朝宰相李林甫从中作梗,这年的科举,无人考中。

挂职工部 受严武举荐为“检校工部员外郎”的虚职。

献文玄宗 750年,唐玄宗在长安的南郊举行大祭,杜甫写了《三大礼赋》献给玄宗,后声名大噪。但因为李林甫对唐玄宗说“野无遗贤”,令杜甫再度失去机会。

授职小官 755年,朝廷派杜甫到河西县担任县尉,756年朝廷给他另安排了兵曹参军。

仓皇逃难 安史之乱爆发后,正在奉先探亲的杜甫,仓皇加入了逃难的人流。

授左拾遗 757年,肃宗李亨从灵武迁到凤翔。朝廷草创,正是用人之际,肃宗被杜甫的忠心所感动,封他做左拾遗。

蜀中漂泊 759年夏天,华州及关中大旱,这年立秋后,杜甫因对污浊的时政痛心疾首,而放弃了华州司功参军的职务,西去秦州(今甘肃省天水一带)。几经辗转,最后到了成都,在严武等人的帮助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世称“杜甫草堂”。后被严武荐为节都,全家寄居在四川奉节县。

舟中长逝 大历三年(768年),杜甫思乡心切,乘舟出峡,先到江陵,又转公安,年底冬天的时候漂泊到湖南岳阳,泊舟岳阳楼下。由于生活困难,不但不能北归,还被迫更往南行。大历四年(769年)正月,由岳阳到潭州(长沙),又由潭州到衡州(衡阳),复折回潭州。 公元770年,杜甫在由潭州,去往岳阳的一条小船上去世,死因至今为谜。

天宝十四年(755)七月,太子李亨即位于灵武(今属宁夏),世称肃宗,改元至德。杜甫闻讯,只身一人投奔肃宗朝廷,结果不幸在途中被叛军俘获,后因官职卑微才未被囚禁。至德二年春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

春望

[唐] 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

【注释】

国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存在。

感时:为国家的时局而感伤。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻的抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

胜:经受,承受。

簪:一种束发的首饰。古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

【译文】

长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。因为感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;因为内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

【内容结构】

【赏析】

诗句 赏析

国破山河在,城春草木深。 结构 首联

内容理解 景物描写,写出国都破碎不堪,只有山河依旧在;春天又来到长安城,只有荒草丛生。

炼字 破”:“攻破”,写出国都沦陷、城池残破触目惊心之景色,渲染悲凉气氛,体现诗人对国都残破荒凉的痛心,“深”,“茂密”,写出长安城令人满目凄凉,到处草木丛生之景,渲染悲凉气氛。

抒发情感 表达诗人忧国思家、感时伤怀的情感。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。 结构 颔联

内容理解 以“感时”承上,感伤时局的动荡,“恨别”启下,怅恨离别之苦,起到承上启下的作用。

手法 运用拟人的修辞和乐景写哀情的表现手法,生动形象地写出了鲜花盛开声使我的泪水飞溅,鸟鸣声使我的心惊动的情景,情景交融。

抒发情感 反衬诗人感时伤怀、久别思家的痛苦心情,从而表现诗人忧国忧民、思念亲人的情感。

烽火连三月,家书抵万金。 结构 颈联

内容理解 一写出战乱时间之长,二写写出家书的珍贵。

修辞 运用夸张、对偶、借代的修辞,“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。写战火直到春天三月仍然连续不断,一封家书抵得上万两黄金,突出战祸时间之长和家书极其难得,写出了消息隔绝、久盼家人音讯不至时的迫切心情。

抒发情感 真切地表达了战乱中人思念离散亲人,盼望得到亲人音讯的心情。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 结构 尾联

炼字 “搔”字鲜明生动地再现了诗人是诗人想解愁而不得的动作形态,是一处细节描写,表现了诗人内心的愁苦与苍老。“不胜簪”更表明国家的不安定给诗人带来难以排遣的愁苦。

内容理解 再现了诗人愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短的场景。

抒发情感 传达出诗人忧国思家之情。

【中心思想】

《春望》通过描写安史之乱中长安城破败荒凉的景象,塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,白发萧疏,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。抒发了诗人忧国思亲的感情,反映了诗人渴望和平,向往的愿望。

【拓展链接】

古诗中的抒情方式

古诗鉴赏一般可以从表达方式、修辞手法和表现手法三个角度来进行。其中表达方式中的抒情是重点鉴赏角度,抒情可分为直接抒情和间接抒情。

直接抒情(直抒胸臆)

楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门深不见,浦树含远滋。相送情无限,沾襟比散丝。

——韦应物《赋得暮雨送李胄》

解析:本诗尾联直抒胸臆,沾襟的别泪与散丝般的密雨相交织,表达了诗人的送别之情。

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

—— 陈子昂《登幽州台歌 》

解析:本诗后两句直接抒情,抒发诗人感时伤事的情怀,想着天地悠悠之大,而人之渺小,不禁“独怆然而涕下”。

间接抒情

托物言志

落红不是无情物,化作春泥更护花。

——龚自珍《己亥杂诗》其一

解析:作者借花落归根,化为春泥,抒发自己积极向上的人生态度。表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,充分表达诗人的壮怀。

借景抒情

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。 芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

—— 春行即兴(李华)

解析:这首诗主要运用了借景抒情的手法,借助绿草、芳树、涧水和春山等意象描绘出诗人行经宜阳时即目所见的荒凉凋敝的暮春景, 透露出诗人伤春的凄凉之情,以及对国事的忧虑。诗借景抒情,情景交融,感染力强。

借事抒情

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

——张籍《秋思》

解析:这首诗运用了借事抒情手法,描绘了日常生活中寄家书时害怕“说不尽”“临发又开封”的行动细节,非常真切细腻地表现了作客他乡之人对家乡亲人深切思念的情感。

1.阅读下面三首诗,完成小题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

春行即兴①

李华

宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

【注】①该诗作于安史之乱后作者春天经由宜阳时。

下列选项中对《春望》《山房春事二首》《春行即兴》三首诗歌理解正确的一项是( )

A.《春行即兴》触景生情,抒发了“国破山河在”“花落鸟空啼”的愁绪,体现了诗人对国家战乱的痛惜和立志报国的热情。

B.《山房春事二首》(其二)前两句写园林之萧条,后两句写庭树春花开放的明丽春景,表达了诗人物是人非的感慨。

C.“城春草木深”和“宜阳城下草萋萋”都是借草木茂盛来写环境的荒凉破败,和《黄鹤楼》中“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”表达效果相似。

D.三首诗都用到了“以乐景衬哀情”的手法,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“芳树无人花自落,春山一路鸟空啼”“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家”。

2.《春望》作者 ,字子美,自称少陵野老, 代伟大的 诗人,与 并称“李杜”。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“ ”,他的诗被称为“ ”。

3.杜甫的《春望》是一首饱含深厚家国情怀的诗作。请参照示例,从下面的诗歌中任选一联,分析诗人的思想感情。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

示例:“国破山河在,城春草木深”一联写出了国都沦陷、城池破败的荒凉之景,痛切地传达出诗人忧国伤时的感情。

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

4.诗的前四句都统领在一个“ ”字中,诗人的视野由 及 ,由大到小,由山河到草木花鸟。

5.对《春望》赏析有误的一项是( )

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

6.小语同学搜集了有关“春天”的诗句,请你帮他回答其它同学提出的问题。

(1)诗句:国破山河在,城春草木深。(杜甫《春望》)

问题:作者眼前的场景是怎样的?

(2)如此春来春又去,白了人头。(欧阳修《浪淘沙·今日北池游》)

问题:表达了词人怎样的情感?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】本题考查对比阅读。

A.“体现了诗人对国家战乱的痛惜和立志报国的热情”的理解不正确。《春行即兴》触景生情,抒发了“国破山河在”“花落鸟空啼”的愁绪,体现了诗人对国家战乱的痛惜和对时代的深沉叹惋, 全诗表达了作者面对城破人稀的情景而产生的感世伤怀之情;诗中并未体现“立志报国的热情”;

C.“和《黄鹤楼》中‘晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲’表达效果相似”的理解不正确。《黄鹤楼》中“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”描绘了晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫;并未像“城春草木深”和“宜阳城下草萋萋”一样,借草木茂盛来写环境的荒凉破败;

D.“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”诗人说:我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。这联通过景物描写,移情于物,以乐景写哀情,诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。表现了诗人忧国伤时之情。

“芳树无人花自落,春山一路鸟空啼”写春山之中,树木繁茂芬芳,然空无一人,花儿自开自落,一路上鸟儿空自鸣啼。描写了原野春光,花香鸟语的佳景,以乐写哀,以闹衬寂,显示了山路的荒寞,塑造了一种寂静清幽的意境,抒发了诗人国破山河在、花落鸟空啼的愁绪。

“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家”写梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。诗人极力描绘了梁园的凄凉之景,“日暮”时分,众鸟投林,少见行人,烘托出萧瑟冷清的气氛,引发了诗人的吊古之情。这是“以哀景写哀情”,并不是“以乐景衬哀情”的反衬手法。

故选B。

2. 杜甫 唐 现实主义 李白 诗圣 诗史

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

杜甫(712年2月12日——770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后世尊称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

《春望》选自《杜诗详注》。此诗为杜甫安史之乱时期在长安所作。唐肃宗至德元载(756)八月,杜甫将家小安置在鄜(fū)州(今陕西富县),只身前往灵武(今属宁夏)投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。该诗作于次年三月。

3.示例一:“烽火连三月,家书抵万金”写出了安史之乱的战火连绵不断,与家人互通书信十分艰难的情况,表达了诗人对家人的强烈思念。

示例二:“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画了诗人白发稀疏、愁苦不堪的形象,表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、念家、悲己的情感。

【详解】本题考查对诗句情感的分析。作答时,可从诗句的内容入手,分析诗人的情感。《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人的爱国、思家之情。据此分析作答即可。

示例:“感时花溅泪,恨别鸟惊心”一联中,诗人因感时伤别,见到春花而落泪,听到鸟鸣而惊心。“感时”、“恨别”都浓聚着杜甫因时伤怀,苦闷沉痛的忧愁。通过以乐景衬哀情的手法,诗句深刻地表达出诗人面对国家残破、百姓流离失所时的悲痛之情,以及与亲人离散的痛苦和对战争的痛恨。

4. 望 远 近 5.D

【解析】4.本题考查对诗歌内容的理解。

“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”的意思是:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。开头四句描写了所见长安凄惨破败的景象:山河依旧,可是国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜,因此见花开却流泪,望春鸟而心悸。结合题目“春望”可知,前四句描绘的便是作者在春日所望见的长安城的景象,因此一个“望”字统领诗的前四句内容,从“国破”“山河”到“城春”“草木”,再到“花”和“鸟”,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。可据此作答。

5.本题考查诗歌赏析。

D.“家书抵万金”写出 了消息隔绝、久盼音信不至的急迫心情,并非是诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情;

故选D。

6.(1)描写了国破城荒的悲凉景象(描写了安史之乱后长安城内,虽然已是春天,满目杂草丛生的景象)。

(2)词人对岁月匆匆、白发已生的感慨,心中涌起沉重与无奈。

【详解】(1)本题考查诗歌内容理解。

“国破山河在,城春草木深”意为:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧,春天到来,长安城里的杂草和树木茂盛地疯长。此句写诗人春望所见:国都沦陷,城池残破,一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然,诗人寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。

(2)本题考查情感分析。

“如此春来春又去,白了人头”意为:就这般,就这样春来了又去了,人也白了两鬓发。“如此”二句,感叹春来春去,美好年华逝去,白了人头。在这年华之叹中,蕴含着词人的理想落空之悲。政治上的失意让词人即便是面对大好春光也难以释怀。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录