【核心素养】9.2 探究电荷间的相互作用 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养】9.2 探究电荷间的相互作用 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-24 13:34:24 | ||

图片预览

文档简介

探究电荷之间的相互作用力

使用教材

本节课以人教版物理必修第三册第九章第二节《库仑定律》为例,探讨新课程、新教材背景下将核心素养通过实验渗透到教学活动中的策略。

实验器材

引课实验器材

(1)教师展示“魔法棒”如图1所示。实验器材:手持式起电机、塑料丝

图1 展示“魔法棒”

(2)学生仿制“魔法棒”如图2所示。实验器材:PVC管、塑料丝、毛皮

图2 仿制“魔法棒”

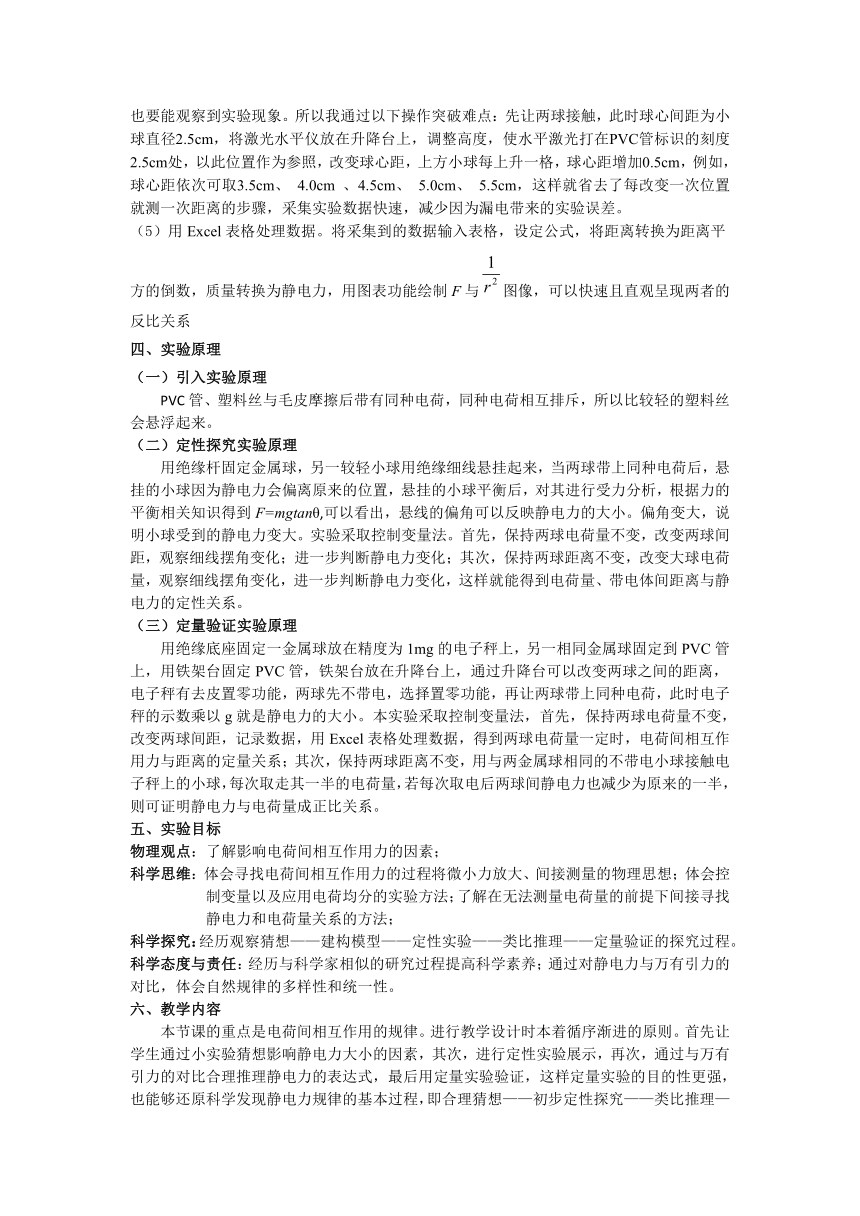

定性实验如图3所示。实验器材:木框、量角器、手持式起电机、金属球、悬丝、标记杆

图3 定性实验器材

(三)定量实验器材如图4所示。

图4 定量实验器材

三、实验设计与创新点

(一)引入实验

学生通过亲身实验,感受微小的静电力,激发探究热情。

(二)定性实验

本实验目的在于让学生定性探究电荷量和距离与静电力的关系。教科书为我们展示了这个实验,我用课本上的方案进行实验时发现两个问题:首先两球带电后悬挂小球晃动剧烈,无法静止在某一位置;其次,丝线的偏角θ很小,3次移动悬点,不容易观察到偏角θ的变化,所以课堂进行该实验成功率极低。为此,我通过三个方面对本实验进行优化。

改变小球悬挂方式。本实验没有用铁架台,而是自制的木头框,木头框中间固定15厘米的横杆,可将静电摆做成双线摆,这样两球带电后悬挂的小球能平衡在某一位置,摆角是稳定的。

改变悬挂物的材料,我通过实验发现,用锡纸包裹泡沫球,无论是体积相对大的球还是小一点的,小球带点后漏电严重,所以摆角都很小,实验效果不明显,多次试验不同材料,最终发现把1厘米左右的纸质吸管外层用锡纸包住,再用热熔胶连上摆线,这样锡纸表面是平滑的,没有凸起的地方,不仅能带上的电荷量多,而且漏电也少,悬丝的摆角变化明显。

实验中木头框宽和高都超过了一米,上面可以固定大号的量角器,量角器上有指针,可以标识摆角,当摆角变化时,前后对比实验现象明显,后排的学生也能看清。另外,用竖直的黄色细杆对两球做标记,实验时操作简单,不在需要用尺子测量距离。

(三)定量实验

(1)通过升降台改变两球间的距离。优点:操作简单,距离易控。

(2)手持式起电机使小球带电。优点:相比手摇起电机体积小,省去用导线连接起电机与小球的步骤,起电机与小球直接接触,可以让小球快速带电,并且可以在不同位置接触,尽量使小球电量均匀分布。

(3)用与两球相同的不带电小球取电。优点:模拟库仑实验改变电荷量的方法,让学生了解在无法测量电荷量的前提下间接寻找静电力和电荷量关系的方法。

(4)用激光校准球心位置以及确定两球间距。优点:如果仅仅通过肉眼观察进行操作很难使两球球心在同一条竖直线上,这样就会造成实验误差,本实验用竖直激光作为标准,即使在实验过程中也能不断调整两球位置使球心在同一条直线上。另外,本定量实验中,测量球心距是一个难点,而且演示实验要操作简单,过程清晰,现象直观,尤其要考虑后排的学生也要能观察到实验现象。所以我通过以下操作突破难点:先让两球接触,此时球心间距为小球直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置作为参照,改变球心距,上方小球每上升一格,球心距增加0.5cm,例如,球心距依次可取3.5cm、 4.0cm 、4.5cm、 5.0cm、 5.5cm,这样就省去了每改变一次位置就测一次距离的步骤,采集实验数据快速,减少因为漏电带来的实验误差。

(5)用Excel表格处理数据。将采集到的数据输入表格,设定公式,将距离转换为距离平方的倒数,质量转换为静电力,用图表功能绘制F与图像,可以快速且直观呈现两者的反比关系

四、实验原理

(一)引入实验原理

PVC管、塑料丝与毛皮摩擦后带有同种电荷,同种电荷相互排斥,所以比较轻的塑料丝会悬浮起来。

(二)定性探究实验原理

用绝缘杆固定金属球,另一较轻小球用绝缘细线悬挂起来,当两球带上同种电荷后,悬挂的小球因为静电力会偏离原来的位置,悬挂的小球平衡后,对其进行受力分析,根据力的平衡相关知识得到F=mgtanθ,可以看出,悬线的偏角可以反映静电力的大小。偏角变大,说明小球受到的静电力变大。实验采取控制变量法。首先,保持两球电荷量不变,改变两球间距,观察细线摆角变化;进一步判断静电力变化;其次,保持两球距离不变,改变大球电荷量,观察细线摆角变化,进一步判断静电力变化,这样就能得到电荷量、带电体间距离与静电力的定性关系。

(三)定量验证实验原理

用绝缘底座固定一金属球放在精度为1mg的电子秤上,另一相同金属球固定到PVC管上,用铁架台固定PVC管,铁架台放在升降台上,通过升降台可以改变两球之间的距离,电子秤有去皮置零功能,两球先不带电,选择置零功能,再让两球带上同种电荷,此时电子秤的示数乘以g就是静电力的大小。本实验采取控制变量法,首先,保持两球电荷量不变,改变两球间距,记录数据,用Excel表格处理数据,得到两球电荷量一定时,电荷间相互作用力与距离的定量关系;其次,保持两球距离不变,用与两金属球相同的不带电小球接触电子秤上的小球,每次取走其一半的电荷量,若每次取电后两球间静电力也减少为原来的一半,则可证明静电力与电荷量成正比关系。

五、实验目标

物理观点:了解影响电荷间相互作用力的因素;

科学思维:体会寻找电荷间相互作用力的过程将微小力放大、间接测量的物理思想;体会控制变量以及应用电荷均分的实验方法;了解在无法测量电荷量的前提下间接寻找静电力和电荷量关系的方法;

科学探究:经历观察猜想——建构模型——定性实验——类比推理——定量验证的探究过程。

科学态度与责任:经历与科学家相似的研究过程提高科学素养;通过对静电力与万有引力的对比,体会自然规律的多样性和统一性。

教学内容

本节课的重点是电荷间相互作用的规律。进行教学设计时本着循序渐进的原则。首先让学生通过小实验猜想影响静电力大小的因素,其次,进行定性实验展示,再次,通过与万有引力的对比合理推理静电力的表达式,最后用定量实验验证,这样定量实验的目的性更强,也能够还原科学发现静电力规律的基本过程,即合理猜想——初步定性探究——类比推理——定量实验验证。从定性到定量,从感性猜想出发经过探究逐步上升到理性认识。

七、实验教学过程

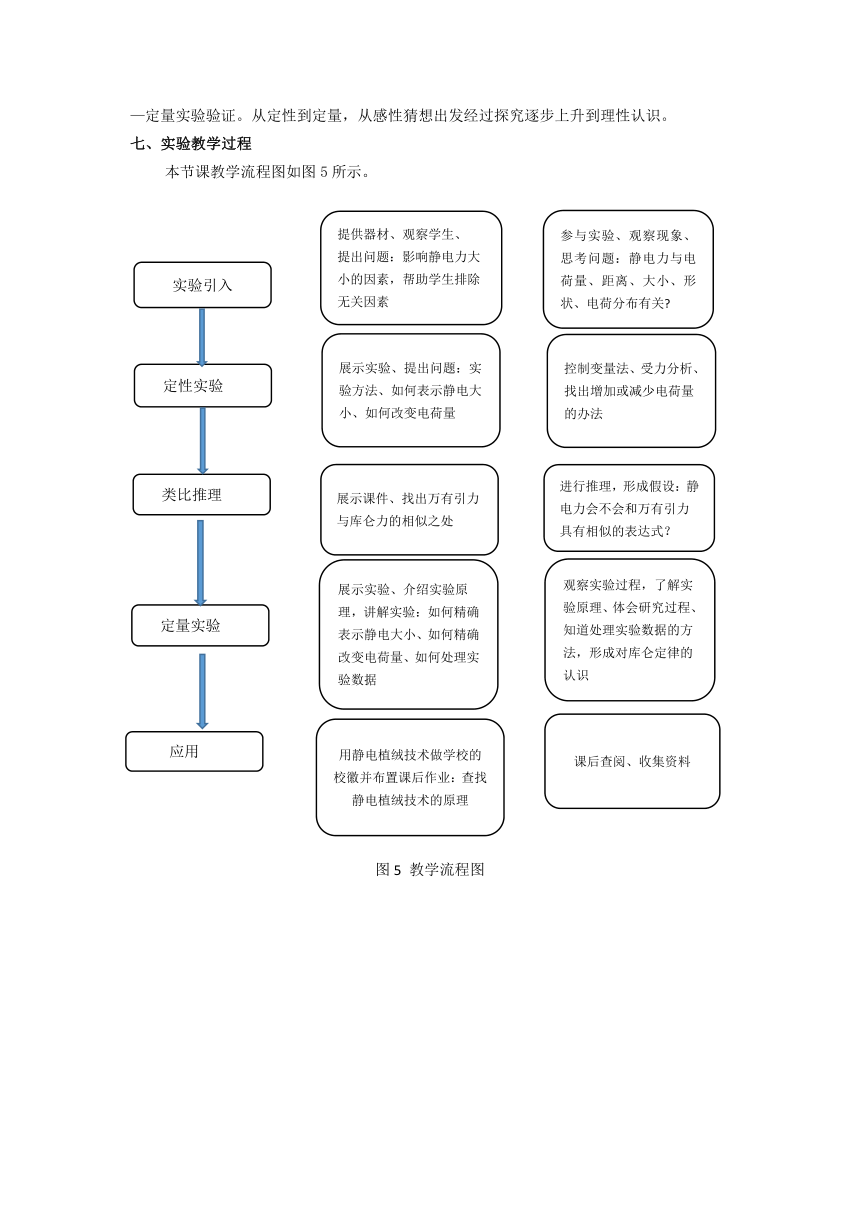

本节课教学流程图如图5所示。

图5 教学流程图

实验具体教学过程如下:

(一)创设情境,提出问题

创设情境:展示神奇的“魔法棒”使塑料丝悬浮,如图6所示。

设计意图 激发学生学习兴趣,让学生感受身边的、电荷间相互作用的微小力,通过观察,结合已有知识解释现象。

提出问题 带电体之间的相互作用力与哪些因素有关呢?

进行猜想 猜想可能与带电体所带电荷量、带电体间距离有关,还有可能与带电体大小、形状、电荷分布有关。

(二)定性实验 验证猜想

定性实验 实验器材如图7所示。用绝缘杆固定一个大金属球,另一较轻小球用绝缘细线悬挂起来,当两球带上同种电荷后,悬挂的小球因为静电力会偏离原来的位置。

提出问题 如何反映悬挂的小球受到静电力的大小? 实验方法是什么?

生 受对悬挂的带电小球进行受力分析可知F=mgtanθ, 所以偏角越大,小球受到的静电力越大。实验方法是控制变量法。

提出问题 具体如何操作呢?

生 保持两球距离不变,改变大金属球电荷量,观察细线摆角变化,从而得出F与q的定性关系;保持两球电荷量 q不变,改变两球间距r,观察细线摆角变化,从而得出F与r的定性关系。实验现象如图8、9所示。

生 观察实验,总结定性关系:当两球电荷量一定时,r 越小,F越大;

当两球距离一定时,q越小,F越小。

设计意图 使学生对静电力大小形成初步认识,体会控制变量的实验方法。

(三)定量探究 验证猜想

定量实验 实验器材如图10所示。本实验我们主要研究两金属球之间的静电力,高精度的电子秤简介测量微小的静电力,铁架台用来固定用PVC管连接的小球,升降台用来调节两球之间的距离,激光水平仪用来度量两球球心间的距离,电暖器用来干燥空气,还有用来改变电荷量的起电机和取电金属球。

【实验一】验证电荷间作用力与距离平方的反比关系:控制电荷量不变,改变金属球之间的距离。

介绍本实验测量两球球心距离的方法,如图11所示。

先让两球接触,此时球心间距为小球的直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置为参考,改变两球球心距离,上方小球没上升一格,球心距增加0.5cm,所以本实验中球心距依次可取3.5cm、4.0cm、4.5cm……,这样就能快速且准确的测出球心距了。实验记录数据如下图12所示

将数据整理到表1中

表1 r 由小到大变化实验数据记录

q1、q2 一定 r (cm) 1/r2 (cm-2) F (g)

q1、q2 3.5cm 0.0816 0.147

q1、q2 4. 0cm 0.0625 0.124

q1、q2 4.5cm 0.0494 0.101

q1、q2 5.0cm 0.0400 0.078

q1、q2 5.5cm 0.0331 0.064

q1、q2 6.0cm 0.0237 0.046

用EXCEL表格绘制F—1/r2离散点并进行拟合图像如图13所示

【结论1】 在实验误差允许范围之内,电荷间作用力与距离的二次方成反比,即 F∝1/r2

【实验二】 验证电荷间作用力与电荷量乘积的正比关系:控制距离不变,改变金属球的电荷量,如图14所示。

提出问题 在实验前需要解决以下几个问题。如何改变小球的电荷量?

生 我们可以用不带电的取电小球接触放在电子秤上的小球,从而减小其电荷量。

提出问题 实验器材中有没有测量电荷量的仪器?

生 再仔细观察实验器材,发现没有测量电荷量的仪器。

提出问题 在无法精确测量小球电荷量的前提下,如何验证静电力和电荷量的正比关系?

生 我们知道两个完全相同的带电导体接触后再分开,二者将原来所带电量的总和平均分配,也就是说如果用与两金属球相同的不带电小球每接触下方小球一次,下方小球电荷量就减少为原来的一半,如果每次取电后两球间静电力也减少为原来的一半,则可证明静电力与电荷量成正比。实验获得的数据如图15所示。

将获得的数据填入表2中

表2 改变下方小球电荷量实验数据记录

r一定 q1 q2 F(g)

1 q1 q2 0.129

2 q1 q2/2 0.064

3 q1 q2/4 0.034

4 q1 q2/8 0.018

用EXCEL表格绘制F— q2离散点并进行拟合,得到如图16所示图像。

【结论2】 在实验误差允许范围之内,电荷间作用力与电荷量成正比,即 F∝q2 由于两球间静电力的是相互的,如果用同种方法改变上方小球的电荷量,我们也能得到相同的结果,即也能间接证明两球间静电力与上方小球的电荷量成正比,从而最终得到静电力与两小球电荷量乘积成正比的结论,即 F∝q1q2

【总结归纳】得出两小球间静电力F与q、r 的定量关系。

设计意图 通过定量实验验证猜想,体会本实验的巧妙之处,利用电子秤间接测量微小的静电力,模拟库仑实验的方法,在无法准确测量小球电荷量的情况下利用电荷均分巧妙证明电荷量与静电力的正比关系。

八、实验效果评价

(1)本节课以问题为主线,引导学生思维探究贯穿于整节课。依托主问题(即静电力与距离和电荷量的关系)支撑,通过问题链(即如何解决实验中遇到的问题)引导,融“学生实验”、“定性实验”“定量实验”等实验形式,让学生在实验中感受物理规律的探究过程、体会物理思想,理解物理实验方法。

(2)实验器材简单易得,实验现象明显。小实验所用材料都是生活中常见的PVC管,塑料丝,让学生体会物理就在生活中,物理实验器材可以来源于生活,并且实验现象明显,让每个学生都可以感受到静电力,有些同学的塑料丝可以悬浮,有些同学的没有悬浮起来,又会引发学生产生疑问——看来静电力还不够大,那静电力的大小与哪些因素有关呢?

(3)定性实验设计直观。定性实验没有用铁架台,而是自制的木头框,木头框中间固定横杆,将静电摆做成双线摆,这样摆起的小球更稳定;另外,木头框比较高,上面固定了大号的量角器,量角器上有指针,可以标识摆角,当摆角摆角变化时,通过对比实验现象明显,后排的学生也能看清摆角的变化。再次,并且寻找静电力和电荷量关系时容易对两球做标记,这样容易控制两球的距离保持不变,不在需要用尺子测量两球之间的距离。

(4)类比方法更符合学生认知水平。类比万有引力时,没有从空罐实验开始类比,而是从学生更熟悉的角度开始,例如两种力都是非接触力——圆周运动模型——质点和点电荷模型——相关因素等方面的相似性让学生进行类比,这样更简单更符合学生现有的认知水平。

(5)定量实验操作简单。在PVC管上标好刻度,先让两球接触,此时球心间距为小球直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置作为参照,用升降台改变球心距,上方小球每上升一格,球心距增加0.5cm,球心距依次可取4.0cm、4.5cm、5.0cm等,这样就省去了每改变一次位置就测一次距离的步骤,采集实验数据快速,减少因为漏电带来的实验误差。学生既能看清又好理解。

(6)用Excel表格处理数据,用图像展示静电力和距离平方反比的关系,能够简洁、直观的得出结论。

本节课通过实验研究,让学生体验从猜想到验证,从定性上升到定量的科学探究过程,通过实验探究引导学生学习物理方法,渗透科学本质观的教育,使学生的认识从感性认识上升的理性认识,很好地落实了新课程的理念。

九、教学反思

(1)定量实验中电子秤的显示屏小,后排的同学不能有可能看不清;改进措施:用手机拍摄再通过教学助手同步。

(2)定量实验对环境的要求较高,经过多次实验发现空气相对湿度低于40%实验成功率相对高些,实际讲课时,学生多,录播室相对封闭,空气湿度较大,漏电现象明显,课堂上定量实验数据偏差较大,如果用电暖器干燥,时间过长电子就会发热,实验数据会有偏差。改进措施:上课前五分钟就用电暖器干燥空气,使空气湿度尽可能低。

使用教材

本节课以人教版物理必修第三册第九章第二节《库仑定律》为例,探讨新课程、新教材背景下将核心素养通过实验渗透到教学活动中的策略。

实验器材

引课实验器材

(1)教师展示“魔法棒”如图1所示。实验器材:手持式起电机、塑料丝

图1 展示“魔法棒”

(2)学生仿制“魔法棒”如图2所示。实验器材:PVC管、塑料丝、毛皮

图2 仿制“魔法棒”

定性实验如图3所示。实验器材:木框、量角器、手持式起电机、金属球、悬丝、标记杆

图3 定性实验器材

(三)定量实验器材如图4所示。

图4 定量实验器材

三、实验设计与创新点

(一)引入实验

学生通过亲身实验,感受微小的静电力,激发探究热情。

(二)定性实验

本实验目的在于让学生定性探究电荷量和距离与静电力的关系。教科书为我们展示了这个实验,我用课本上的方案进行实验时发现两个问题:首先两球带电后悬挂小球晃动剧烈,无法静止在某一位置;其次,丝线的偏角θ很小,3次移动悬点,不容易观察到偏角θ的变化,所以课堂进行该实验成功率极低。为此,我通过三个方面对本实验进行优化。

改变小球悬挂方式。本实验没有用铁架台,而是自制的木头框,木头框中间固定15厘米的横杆,可将静电摆做成双线摆,这样两球带电后悬挂的小球能平衡在某一位置,摆角是稳定的。

改变悬挂物的材料,我通过实验发现,用锡纸包裹泡沫球,无论是体积相对大的球还是小一点的,小球带点后漏电严重,所以摆角都很小,实验效果不明显,多次试验不同材料,最终发现把1厘米左右的纸质吸管外层用锡纸包住,再用热熔胶连上摆线,这样锡纸表面是平滑的,没有凸起的地方,不仅能带上的电荷量多,而且漏电也少,悬丝的摆角变化明显。

实验中木头框宽和高都超过了一米,上面可以固定大号的量角器,量角器上有指针,可以标识摆角,当摆角变化时,前后对比实验现象明显,后排的学生也能看清。另外,用竖直的黄色细杆对两球做标记,实验时操作简单,不在需要用尺子测量距离。

(三)定量实验

(1)通过升降台改变两球间的距离。优点:操作简单,距离易控。

(2)手持式起电机使小球带电。优点:相比手摇起电机体积小,省去用导线连接起电机与小球的步骤,起电机与小球直接接触,可以让小球快速带电,并且可以在不同位置接触,尽量使小球电量均匀分布。

(3)用与两球相同的不带电小球取电。优点:模拟库仑实验改变电荷量的方法,让学生了解在无法测量电荷量的前提下间接寻找静电力和电荷量关系的方法。

(4)用激光校准球心位置以及确定两球间距。优点:如果仅仅通过肉眼观察进行操作很难使两球球心在同一条竖直线上,这样就会造成实验误差,本实验用竖直激光作为标准,即使在实验过程中也能不断调整两球位置使球心在同一条直线上。另外,本定量实验中,测量球心距是一个难点,而且演示实验要操作简单,过程清晰,现象直观,尤其要考虑后排的学生也要能观察到实验现象。所以我通过以下操作突破难点:先让两球接触,此时球心间距为小球直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置作为参照,改变球心距,上方小球每上升一格,球心距增加0.5cm,例如,球心距依次可取3.5cm、 4.0cm 、4.5cm、 5.0cm、 5.5cm,这样就省去了每改变一次位置就测一次距离的步骤,采集实验数据快速,减少因为漏电带来的实验误差。

(5)用Excel表格处理数据。将采集到的数据输入表格,设定公式,将距离转换为距离平方的倒数,质量转换为静电力,用图表功能绘制F与图像,可以快速且直观呈现两者的反比关系

四、实验原理

(一)引入实验原理

PVC管、塑料丝与毛皮摩擦后带有同种电荷,同种电荷相互排斥,所以比较轻的塑料丝会悬浮起来。

(二)定性探究实验原理

用绝缘杆固定金属球,另一较轻小球用绝缘细线悬挂起来,当两球带上同种电荷后,悬挂的小球因为静电力会偏离原来的位置,悬挂的小球平衡后,对其进行受力分析,根据力的平衡相关知识得到F=mgtanθ,可以看出,悬线的偏角可以反映静电力的大小。偏角变大,说明小球受到的静电力变大。实验采取控制变量法。首先,保持两球电荷量不变,改变两球间距,观察细线摆角变化;进一步判断静电力变化;其次,保持两球距离不变,改变大球电荷量,观察细线摆角变化,进一步判断静电力变化,这样就能得到电荷量、带电体间距离与静电力的定性关系。

(三)定量验证实验原理

用绝缘底座固定一金属球放在精度为1mg的电子秤上,另一相同金属球固定到PVC管上,用铁架台固定PVC管,铁架台放在升降台上,通过升降台可以改变两球之间的距离,电子秤有去皮置零功能,两球先不带电,选择置零功能,再让两球带上同种电荷,此时电子秤的示数乘以g就是静电力的大小。本实验采取控制变量法,首先,保持两球电荷量不变,改变两球间距,记录数据,用Excel表格处理数据,得到两球电荷量一定时,电荷间相互作用力与距离的定量关系;其次,保持两球距离不变,用与两金属球相同的不带电小球接触电子秤上的小球,每次取走其一半的电荷量,若每次取电后两球间静电力也减少为原来的一半,则可证明静电力与电荷量成正比关系。

五、实验目标

物理观点:了解影响电荷间相互作用力的因素;

科学思维:体会寻找电荷间相互作用力的过程将微小力放大、间接测量的物理思想;体会控制变量以及应用电荷均分的实验方法;了解在无法测量电荷量的前提下间接寻找静电力和电荷量关系的方法;

科学探究:经历观察猜想——建构模型——定性实验——类比推理——定量验证的探究过程。

科学态度与责任:经历与科学家相似的研究过程提高科学素养;通过对静电力与万有引力的对比,体会自然规律的多样性和统一性。

教学内容

本节课的重点是电荷间相互作用的规律。进行教学设计时本着循序渐进的原则。首先让学生通过小实验猜想影响静电力大小的因素,其次,进行定性实验展示,再次,通过与万有引力的对比合理推理静电力的表达式,最后用定量实验验证,这样定量实验的目的性更强,也能够还原科学发现静电力规律的基本过程,即合理猜想——初步定性探究——类比推理——定量实验验证。从定性到定量,从感性猜想出发经过探究逐步上升到理性认识。

七、实验教学过程

本节课教学流程图如图5所示。

图5 教学流程图

实验具体教学过程如下:

(一)创设情境,提出问题

创设情境:展示神奇的“魔法棒”使塑料丝悬浮,如图6所示。

设计意图 激发学生学习兴趣,让学生感受身边的、电荷间相互作用的微小力,通过观察,结合已有知识解释现象。

提出问题 带电体之间的相互作用力与哪些因素有关呢?

进行猜想 猜想可能与带电体所带电荷量、带电体间距离有关,还有可能与带电体大小、形状、电荷分布有关。

(二)定性实验 验证猜想

定性实验 实验器材如图7所示。用绝缘杆固定一个大金属球,另一较轻小球用绝缘细线悬挂起来,当两球带上同种电荷后,悬挂的小球因为静电力会偏离原来的位置。

提出问题 如何反映悬挂的小球受到静电力的大小? 实验方法是什么?

生 受对悬挂的带电小球进行受力分析可知F=mgtanθ, 所以偏角越大,小球受到的静电力越大。实验方法是控制变量法。

提出问题 具体如何操作呢?

生 保持两球距离不变,改变大金属球电荷量,观察细线摆角变化,从而得出F与q的定性关系;保持两球电荷量 q不变,改变两球间距r,观察细线摆角变化,从而得出F与r的定性关系。实验现象如图8、9所示。

生 观察实验,总结定性关系:当两球电荷量一定时,r 越小,F越大;

当两球距离一定时,q越小,F越小。

设计意图 使学生对静电力大小形成初步认识,体会控制变量的实验方法。

(三)定量探究 验证猜想

定量实验 实验器材如图10所示。本实验我们主要研究两金属球之间的静电力,高精度的电子秤简介测量微小的静电力,铁架台用来固定用PVC管连接的小球,升降台用来调节两球之间的距离,激光水平仪用来度量两球球心间的距离,电暖器用来干燥空气,还有用来改变电荷量的起电机和取电金属球。

【实验一】验证电荷间作用力与距离平方的反比关系:控制电荷量不变,改变金属球之间的距离。

介绍本实验测量两球球心距离的方法,如图11所示。

先让两球接触,此时球心间距为小球的直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置为参考,改变两球球心距离,上方小球没上升一格,球心距增加0.5cm,所以本实验中球心距依次可取3.5cm、4.0cm、4.5cm……,这样就能快速且准确的测出球心距了。实验记录数据如下图12所示

将数据整理到表1中

表1 r 由小到大变化实验数据记录

q1、q2 一定 r (cm) 1/r2 (cm-2) F (g)

q1、q2 3.5cm 0.0816 0.147

q1、q2 4. 0cm 0.0625 0.124

q1、q2 4.5cm 0.0494 0.101

q1、q2 5.0cm 0.0400 0.078

q1、q2 5.5cm 0.0331 0.064

q1、q2 6.0cm 0.0237 0.046

用EXCEL表格绘制F—1/r2离散点并进行拟合图像如图13所示

【结论1】 在实验误差允许范围之内,电荷间作用力与距离的二次方成反比,即 F∝1/r2

【实验二】 验证电荷间作用力与电荷量乘积的正比关系:控制距离不变,改变金属球的电荷量,如图14所示。

提出问题 在实验前需要解决以下几个问题。如何改变小球的电荷量?

生 我们可以用不带电的取电小球接触放在电子秤上的小球,从而减小其电荷量。

提出问题 实验器材中有没有测量电荷量的仪器?

生 再仔细观察实验器材,发现没有测量电荷量的仪器。

提出问题 在无法精确测量小球电荷量的前提下,如何验证静电力和电荷量的正比关系?

生 我们知道两个完全相同的带电导体接触后再分开,二者将原来所带电量的总和平均分配,也就是说如果用与两金属球相同的不带电小球每接触下方小球一次,下方小球电荷量就减少为原来的一半,如果每次取电后两球间静电力也减少为原来的一半,则可证明静电力与电荷量成正比。实验获得的数据如图15所示。

将获得的数据填入表2中

表2 改变下方小球电荷量实验数据记录

r一定 q1 q2 F(g)

1 q1 q2 0.129

2 q1 q2/2 0.064

3 q1 q2/4 0.034

4 q1 q2/8 0.018

用EXCEL表格绘制F— q2离散点并进行拟合,得到如图16所示图像。

【结论2】 在实验误差允许范围之内,电荷间作用力与电荷量成正比,即 F∝q2 由于两球间静电力的是相互的,如果用同种方法改变上方小球的电荷量,我们也能得到相同的结果,即也能间接证明两球间静电力与上方小球的电荷量成正比,从而最终得到静电力与两小球电荷量乘积成正比的结论,即 F∝q1q2

【总结归纳】得出两小球间静电力F与q、r 的定量关系。

设计意图 通过定量实验验证猜想,体会本实验的巧妙之处,利用电子秤间接测量微小的静电力,模拟库仑实验的方法,在无法准确测量小球电荷量的情况下利用电荷均分巧妙证明电荷量与静电力的正比关系。

八、实验效果评价

(1)本节课以问题为主线,引导学生思维探究贯穿于整节课。依托主问题(即静电力与距离和电荷量的关系)支撑,通过问题链(即如何解决实验中遇到的问题)引导,融“学生实验”、“定性实验”“定量实验”等实验形式,让学生在实验中感受物理规律的探究过程、体会物理思想,理解物理实验方法。

(2)实验器材简单易得,实验现象明显。小实验所用材料都是生活中常见的PVC管,塑料丝,让学生体会物理就在生活中,物理实验器材可以来源于生活,并且实验现象明显,让每个学生都可以感受到静电力,有些同学的塑料丝可以悬浮,有些同学的没有悬浮起来,又会引发学生产生疑问——看来静电力还不够大,那静电力的大小与哪些因素有关呢?

(3)定性实验设计直观。定性实验没有用铁架台,而是自制的木头框,木头框中间固定横杆,将静电摆做成双线摆,这样摆起的小球更稳定;另外,木头框比较高,上面固定了大号的量角器,量角器上有指针,可以标识摆角,当摆角摆角变化时,通过对比实验现象明显,后排的学生也能看清摆角的变化。再次,并且寻找静电力和电荷量关系时容易对两球做标记,这样容易控制两球的距离保持不变,不在需要用尺子测量两球之间的距离。

(4)类比方法更符合学生认知水平。类比万有引力时,没有从空罐实验开始类比,而是从学生更熟悉的角度开始,例如两种力都是非接触力——圆周运动模型——质点和点电荷模型——相关因素等方面的相似性让学生进行类比,这样更简单更符合学生现有的认知水平。

(5)定量实验操作简单。在PVC管上标好刻度,先让两球接触,此时球心间距为小球直径2.5cm,将激光水平仪放在升降台上,调整高度,使水平激光打在PVC管标识的刻度2.5cm处,以此位置作为参照,用升降台改变球心距,上方小球每上升一格,球心距增加0.5cm,球心距依次可取4.0cm、4.5cm、5.0cm等,这样就省去了每改变一次位置就测一次距离的步骤,采集实验数据快速,减少因为漏电带来的实验误差。学生既能看清又好理解。

(6)用Excel表格处理数据,用图像展示静电力和距离平方反比的关系,能够简洁、直观的得出结论。

本节课通过实验研究,让学生体验从猜想到验证,从定性上升到定量的科学探究过程,通过实验探究引导学生学习物理方法,渗透科学本质观的教育,使学生的认识从感性认识上升的理性认识,很好地落实了新课程的理念。

九、教学反思

(1)定量实验中电子秤的显示屏小,后排的同学不能有可能看不清;改进措施:用手机拍摄再通过教学助手同步。

(2)定量实验对环境的要求较高,经过多次实验发现空气相对湿度低于40%实验成功率相对高些,实际讲课时,学生多,录播室相对封闭,空气湿度较大,漏电现象明显,课堂上定量实验数据偏差较大,如果用电暖器干燥,时间过长电子就会发热,实验数据会有偏差。改进措施:上课前五分钟就用电暖器干燥空气,使空气湿度尽可能低。

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化