【备考2025】中考语文一轮 散文阅读 课件

文档属性

| 名称 | 【备考2025】中考语文一轮 散文阅读 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 721.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-25 09:46:48 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

·

·

·

·

·

·

·

·

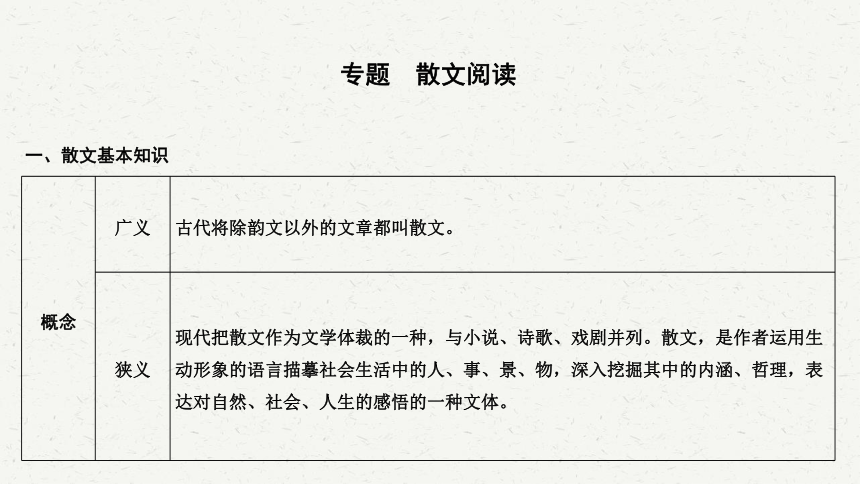

概念 广义 古代将除韵文以外的文章都叫散文。

狭义 现代把散文作为文学体裁的一种,与小说、诗歌、戏剧并列。散文,是作者运用生动形象的语言描摹社会生活中的人、事、景、物,深入挖掘其中的内涵、哲理,表达对自然、社会、人生的感悟的一种文体。

一、散文基本知识

专题 散文阅读

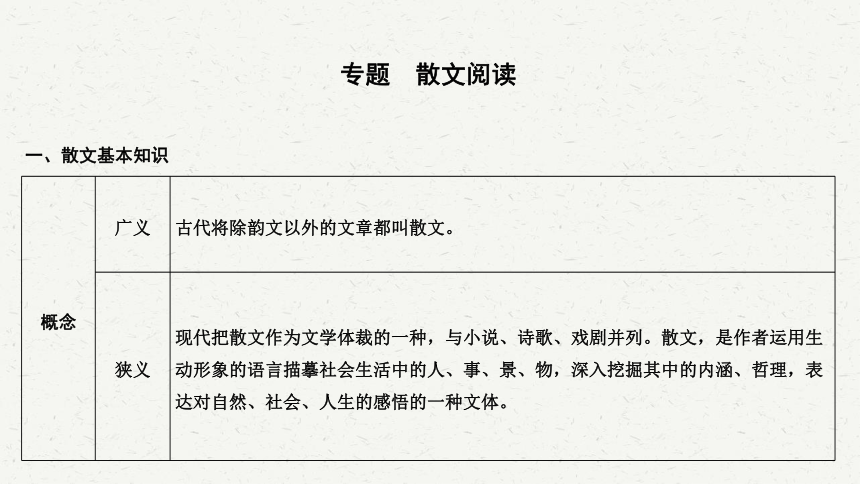

特点 形散神聚 所谓“形散”,一般指散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制,表达方式也灵活多样。所谓“神聚”,主要是从散文立意的角度而言的,就是要求立意高远,主题集中,无论散文的内容如何广泛,表现方法多么灵活,都应围绕一定的中心,为中心思想服务。

意境深邃 散文借助想象与联想,由此及彼,由浅入深,由实而虚,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想。

语言优美 散文语言清新明丽,生动活泼,情真意切,简洁质朴,自然流畅。

散文的分类 叙事散文 指以写人叙事为主的散文。这类散文中,写人和叙事都浸透着浓郁的情感色彩,作者的情感常隐含于委婉跌宕的叙事之中。如鲁迅的《藤野先生》。

抒情散文 指注重表现作者的思想感受,抒发作者思想情感的散文。抒情散文一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过描写人、事、景、物的片段来传达作者的心声,反映完整的精神风貌,体现一定的时代精神。如朱自清的《春》。

哲理散文 哲理散文往往具有抒情性、形象性和哲理性的特点。它给读者一种富于理性的形象和情感,从而提供一个广阔的思索和联想的天地。它往往蕴含深刻的哲理,熔情感、哲理、形象于一炉。如严文井的《永久的生命》。

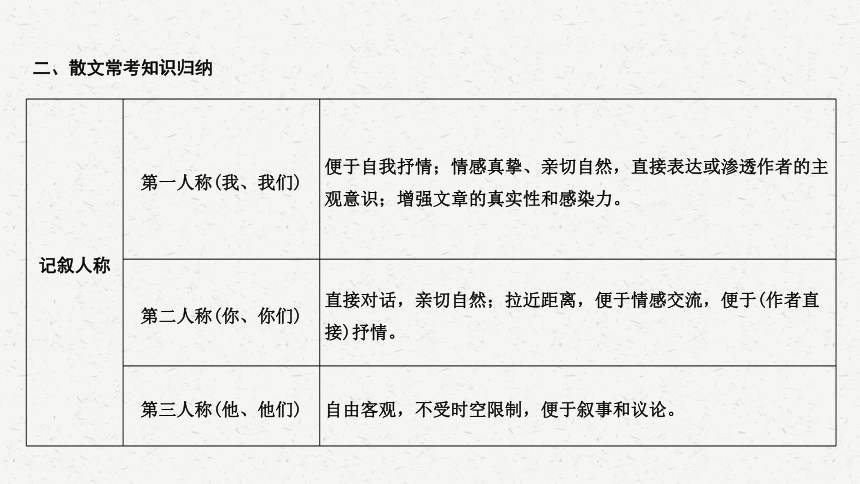

二、散文常考知识归纳

记叙人称 第一人称(我、我们) 便于自我抒情;情感真挚、亲切自然,直接表达或渗透作者的主观意识;增强文章的真实性和感染力。

第二人称(你、你们) 直接对话,亲切自然;拉近距离,便于情感交流,便于(作者直接)抒情。

第三人称(他、他们) 自由客观,不受时空限制,便于叙事和议论。

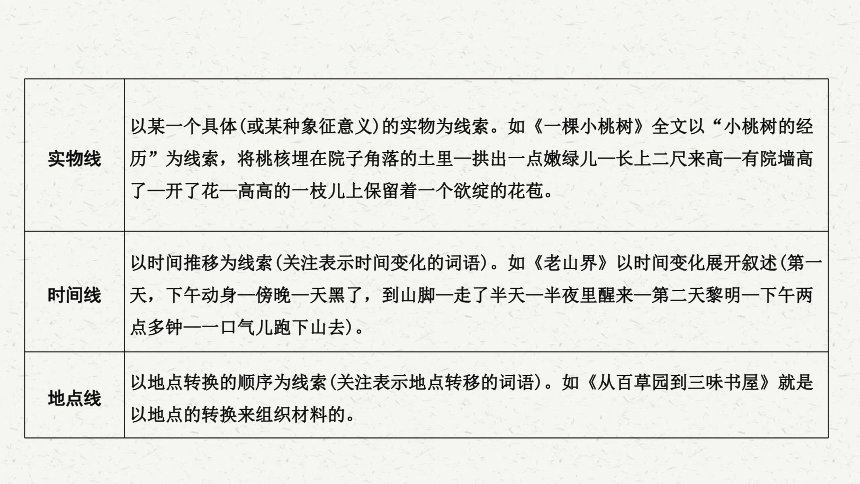

实物线 以某一个具体(或某种象征意义)的实物为线索。如《一棵小桃树》全文以“小桃树的经历”为线索,将桃核埋在院子角落的土里—拱出一点嫩绿儿—长上二尺来高—有院墙高了—开了花—高高的一枝儿上保留着一个欲绽的花苞。

时间线 以时间推移为线索(关注表示时间变化的词语)。如《老山界》以时间变化展开叙述(第一天,下午动身—傍晚—天黑了,到山脚—走了半天—半夜里醒来—第二天黎明—下午两点多钟—一口气儿跑下山去)。

地点线 以地点转换的顺序为线索(关注表示地点转移的词语)。如《从百草园到三味书屋》就是以地点的转换来组织材料的。

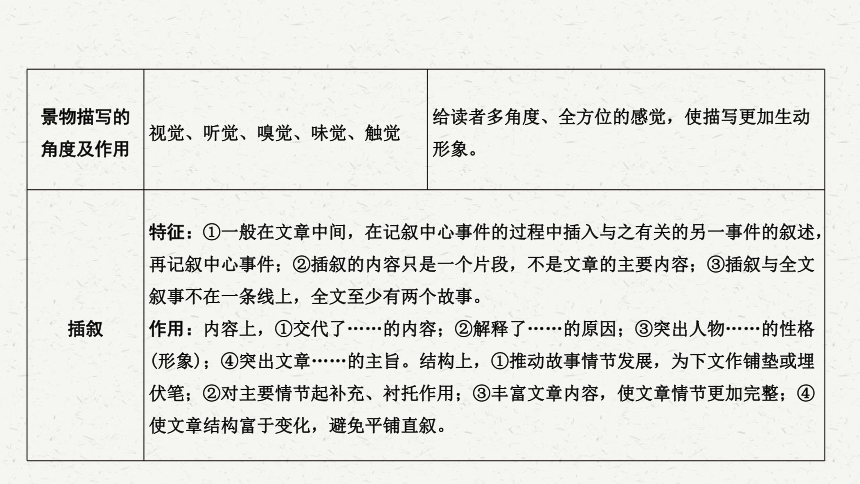

景物描写的角度及作用 视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉 给读者多角度、全方位的感觉,使描写更加生动形象。

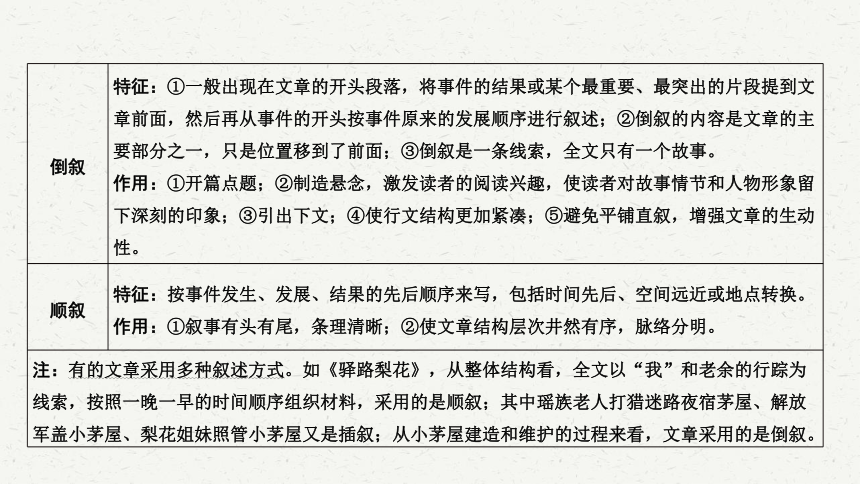

插叙 特征:①一般在文章中间,在记叙中心事件的过程中插入与之有关的另一事件的叙述,再记叙中心事件;②插叙的内容只是一个片段,不是文章的主要内容;③插叙与全文叙事不在一条线上,全文至少有两个故事。 作用:内容上,①交代了……的内容;②解释了……的原因;③突出人物……的性格(形象);④突出文章……的主旨。结构上,①推动故事情节发展,为下文作铺垫或埋伏笔;②对主要情节起补充、衬托作用;③丰富文章内容,使文章情节更加完整;④使文章结构富于变化,避免平铺直叙。 倒叙 特征:①一般出现在文章的开头段落,将事件的结果或某个最重要、最突出的片段提到文章前面,然后再从事件的开头按事件原来的发展顺序进行叙述;②倒叙的内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面;③倒叙是一条线索,全文只有一个故事。

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者的阅读兴趣,使读者对故事情节和人物形象留下深刻的印象;③引出下文;④使行文结构更加紧凑;⑤避免平铺直叙,增强文章的生动性。

顺叙 特征:按事件发生、发展、结果的先后顺序来写,包括时间先后、空间远近或地点转换。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章结构层次井然有序,脉络分明。

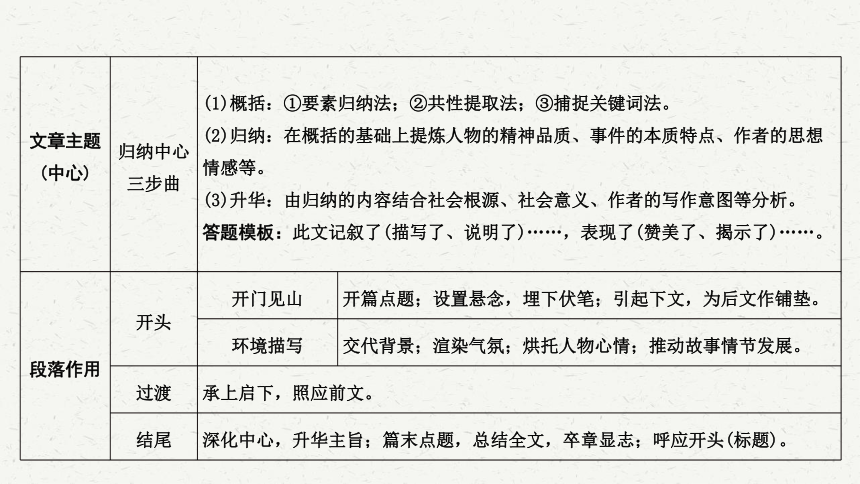

注:有的文章采用多种叙述方式。如《驿路梨花》,从整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,按照一晚一早的时间顺序组织材料,采用的是顺叙;其中瑶族老人打猎迷路夜宿茅屋、解放军盖小茅屋、梨花姐妹照管小茅屋又是插叙;从小茅屋建造和维护的过程来看,文章采用的是倒叙。 文章主题(中心) 归纳中心三步曲 (1)概括:①要素归纳法;②共性提取法;③捕捉关键词法。 (2)归纳:在概括的基础上提炼人物的精神品质、事件的本质特点、作者的思想情感等。 (3)升华:由归纳的内容结合社会根源、社会意义、作者的写作意图等分析。 答题模板:此文记叙了(描写了、说明了)……,表现了(赞美了、揭示了)……。 段落作用 开头 开门见山 开篇点题;设置悬念,埋下伏笔;引起下文,为后文作铺垫。

环境描写 交代背景;渲染气氛;烘托人物心情;推动故事情节发展。

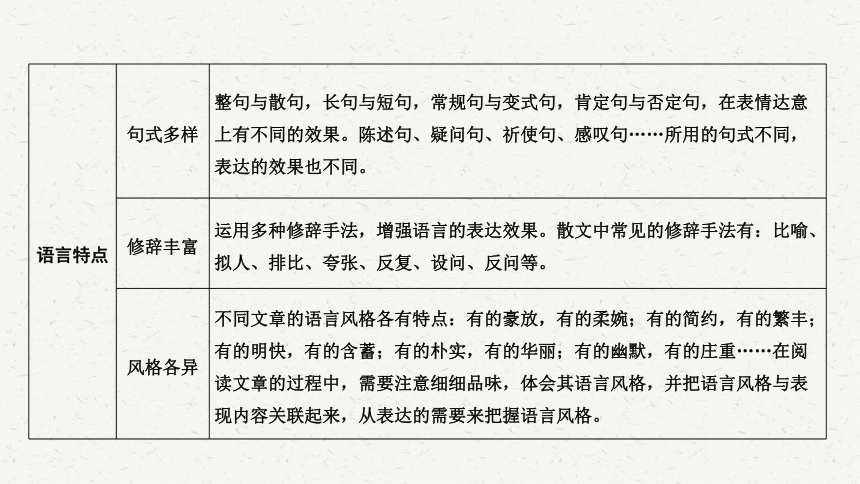

过渡 承上启下,照应前文。 结尾 深化中心,升华主旨;篇末点题,总结全文,卒章显志;呼应开头(标题)。 语言特点 句式多样 整句与散句,长句与短句,常规句与变式句,肯定句与否定句,在表情达意上有不同的效果。陈述句、疑问句、祈使句、感叹句……所用的句式不同,表达的效果也不同。

修辞丰富 运用多种修辞手法,增强语言的表达效果。散文中常见的修辞手法有:比喻、拟人、排比、夸张、反复、设问、反问等。

风格各异 不同文章的语言风格各有特点:有的豪放,有的柔婉;有的简约,有的繁丰;有的明快,有的含蓄;有的朴实,有的华丽;有的幽默,有的庄重……在阅读文章的过程中,需要注意细细品味,体会其语言风格,并把语言风格与表现内容关联起来,从表达的需要来把握语言风格。

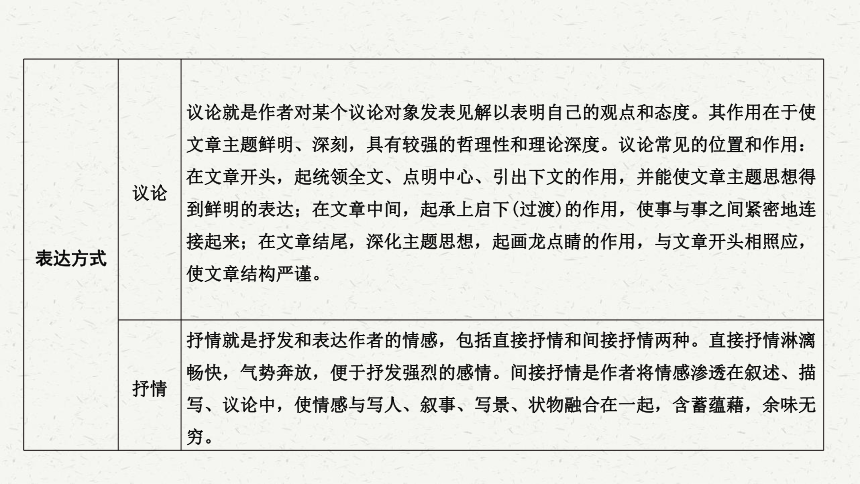

表达方式 记叙 记叙是写作中最基本、最常见的表达方式之一,它是作者对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代。其作用是使读者了解事件的来龙去脉、人物活动的基本情况。

描写 描写是指使用生动形象的语言,把人物、事件、景物的状态,具体、精细地描绘出来,给读者以身临其境的感觉。从描写对象上主要分为人物描写(外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写)、环境描写(自然环境描写和社会环境描写)、场面描写等。从描写角度上分为正面描写、侧面描写。描写手法运用得好,可以使作品逼真传神、生动形象,使读者如见其人,如闻其声,如临其境,从中受到强烈的艺术感染。

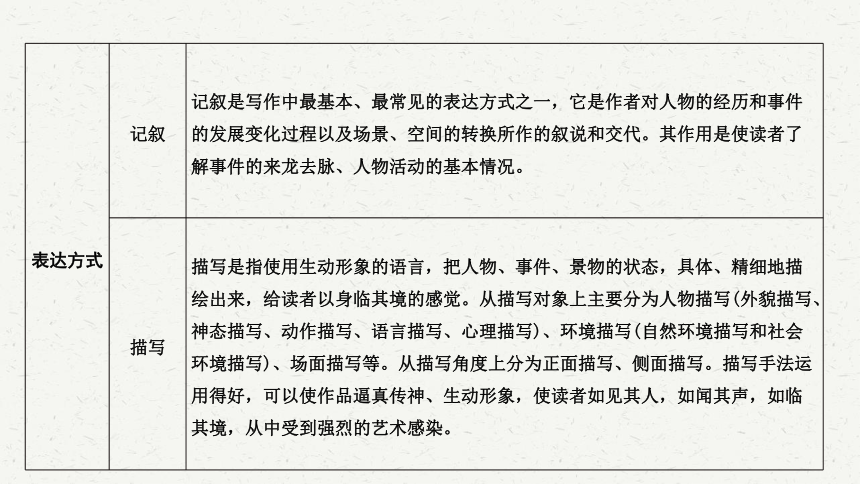

表达方式 议论 议论就是作者对某个议论对象发表见解以表明自己的观点和态度。其作用在于使文章主题鲜明、深刻,具有较强的哲理性和理论深度。议论常见的位置和作用:在文章开头,起统领全文、点明中心、引出下文的作用,并能使文章主题思想得到鲜明的表达;在文章中间,起承上启下(过渡)的作用,使事与事之间紧密地连接起来;在文章结尾,深化主题思想,起画龙点睛的作用,与文章开头相照应,使文章结构严谨。

抒情 抒情就是抒发和表达作者的情感,包括直接抒情和间接抒情两种。直接抒情淋漓畅快,气势奔放,便于抒发强烈的感情。间接抒情是作者将情感渗透在叙述、描写、议论中,使情感与写人、叙事、写景、状物融合在一起,含蓄蕴藉,余味无穷。

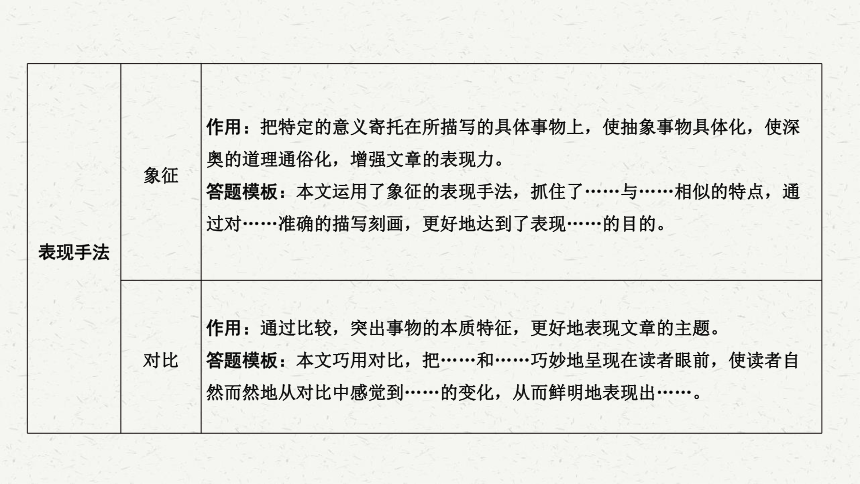

表现手法 象征 作用:把特定的意义寄托在所描写的具体事物上,使抽象事物具体化,使深奥的道理通俗化,增强文章的表现力。

答题模板:本文运用了象征的表现手法,抓住了……与……相似的特点,通过对……准确的描写刻画,更好地达到了表现……的目的。

对比 作用:通过比较,突出事物的本质特征,更好地表现文章的主题。

答题模板:本文巧用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,使读者自然而然地从对比中感觉到……的变化,从而鲜明地表现出……。

表现手法 衬托 (侧面烘托) 作用:以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想情感等。

答题模板:本文运用了衬托的手法,用……衬托……,使……更鲜明地呈现在读者面前,增强了文章的表现力。

讽刺 作用:运用比喻、夸张等手法对人或事物进行揭露、批判和讽刺,强化文章的深刻性和批判性,使得语言辛辣幽默。

表现手法 欲扬先抑 (欲抑先扬) 1.欲扬先抑作用:突出重点,行文跌宕,曲折含蓄,收到出人意料的感人效果。

2.欲抑先扬作用:使情节多变,波澜起伏,前后文形成鲜明的对比,给读者留下深刻的印象。

答题模板:本文运用了欲扬先抑(欲抑先扬)的手法,作者的本意是……,而先……,令读者更全面、深刻地认识到……,使所表现的对象更丰满、鲜明。

前后照应 作用:使文章情节完整,结构严谨,中心突出。

答题模板:……和……前后照应,使文章情节完整,结构浑然一体。

表现手法 设置悬念 作用:引起读者的注意与思考,激发读者的阅读兴趣,使文章情节曲折,结果既出乎意料,又在情理之中。

答题模板:本文巧妙地运用了设置悬念的表现手法,先把……抛给读者而又不说明原因,层层设疑,紧紧地抓住读者的阅读兴趣,更好地表达……主题。

伏笔 作用:对将要在作品中出现的人物或事件,进行隐性提示或暗示,以求前后呼应,可达到(收到)结构严谨、情节发展合理的效果。与“照应”相互配合,即前有伏笔,后有照应。

表现手法 想象、联想 作用:可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

借物喻人 作用:使文章立意更深远,表情达意更含蓄,大大增强文章的表现力和感染力。

托物言志 作用:使事物具有某种象征意义,间接表现作者的志趣;增强文章的感染力以及表达的生动形象性。

答题模板:本文巧妙地运用了托物言志的表现手法,作者紧紧抓住……的特点,含蓄地表达了作者……的理想(或人生观、生活态度、精神品质等)。

表现手法 虚实结合 作用:使文章写得更加生动,更吸引人,给人更广的想象空间;使内涵丰富,外延无边,情感表达更具体,更充分。

答题模板:本文运用了虚实结合的表现手法,虚写……,实写……,通过想象(猜测)……,将意象拓展得更广,使得……的情感表达得更为透彻鲜明。

动静结合 作用:使文章更加生动活泼,给静态的事物以生命和活力,直观形象地给读者以栩栩如生的印象,形成意境和形象的和谐统一。

答题模板:本文运用了动静结合的表现手法,既有对……的动态描写,又有对……的静态描写,二者结合,生动形象地描写了……,营造了一种……的气氛,渲染了……的氛围,表现了……。

修辞手法 比喻 作用:①使概括的事物形象化,给人以鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于读者接受;③使深奥的道理浅显易懂。

答题模板:运用了比喻的修辞手法,把……比作……,生动形象地写出了事物……的特征,表达了作者……的情感。

拟人 作用:将物人格化,描写形象,表意丰富,生动有趣。

答题模板:运用拟人的修辞手法,将……人格化,赋予……以人的情态,生动形象地写出了人或事物……的特征,表达了作者……的思想情感。

修辞手法 排比 作用:①内容集中,增强气势;②叙事透彻,长于抒情。

答题模板:运用了排比的修辞手法,层层深入,显得气势磅礴,突出人或事物的特点,抒发了……的情感。

对偶 作用:结构整齐、音韵和谐。

答题模板:运用了对偶的修辞手法,句式工整,读起来朗朗上口,节奏感强,有音乐美,写出了……。

对比 作用:鲜明地突出事物的特征。

答题模板:运用了对比的修辞手法,把……与……进行对比,突出……的特点。

修辞手法 反复 作用:多次强调,给人留下深刻的印象;抒情强烈,富有感染力。

答题模板:运用了反复的修辞手法,强调了……,突出表达了……的情感。

夸张 作用:突出特征,给读者留下鲜明而深刻的印象。

答题模板:运用夸张的修辞手法,突出表达了……的感情/强调了……的特点。

设问 作用:引起读者的注意和思考。

答题模板:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

反问 作用:加强语气,增强语言的力量,引起读者的思考。

答题模板:运用了反问的修辞手法,加强了……的语气,意思是……,表达了……的情感。

·

·

·

·

·

·

·

·

专题考点精讲

【典例一】(2023·郴州)阅读下文,回答问题。

数学课堂里的作文竞赛

曾利华

①那时的他,家里穷得揭不开锅,每学期的学费都是父母东拼西凑才凑足的。虽然远在十里之外的小镇上学,但他从未向父母开口索要过一分零花钱。寄宿在校,他吃的是母亲腌制的咸菜。

②全班五十多个学生,只有他没有文具盒,更不用说一些必备的学习用品。

③寒冬漫入校园的时候,就要学几何知识了。新来的数学老师要求每个学生都必须备齐三角板、量角器、直尺和圆规这“四件套”,同时宣布,一周后将进行检查。

④三天过去后,他就发现,不少同学都购买了各式各样的“四件套”。看到一些同学用“四件套”绘出的那些美丽而神奇的几何图案时,他的眼里闪过如流星一般的羡慕。为了掩饰自己的感情,他很快转过头向窗外望去。透过玻璃,他看到了一片淡黄的树叶从高高的树梢悄然飘落,在风中不停地打着旋儿。

⑤他很想拥有自己的“四件套”,他渴望用“四件套”绘出自己心中美丽的图案。但这种渴望对于他来说,却是奢侈的。

⑥上课的铃声响了,很快就到了数学老师检查同学们“四件套”的时间。他把头深深地埋进书时,却一个字也未看进去。他甚至希望数学老师不要靠近他的课桌。

⑦但数学老师检查得相当仔细,似乎要做到一个不漏。终于,数学老师稳健的步伐在他身旁停了下来。数学老师弯下腰来,附在他耳旁,轻轻地询问:“你,忘了买吗?”

⑧他的脸倏地红了,脱口而出,声音却细若游丝:“我没……,可是……!”

⑨他吞吞吐吐,无法完整地表达自己的意思,他也不想告诉数学老师,因为近段时间母亲患了风寒,入院治疗都困难不已,自己根本就不曾向父母说过要购置学习用具的事情。

⑩数学老师也不再深究缘由,只是轻轻地“噢”了声,便径自离开了他的座位。但他的心却无法平静下来,只有自己没有买几何学习用品,数学老师会在班上宣布吗?

出乎意料的是,检查过后,数学老师却微笑着对全班同学购置“四件套”的积极性给予了充分肯定,只字未提他的事。这让忐忑不安的他放下了悬着的心,他翻开书,正要准备听课。数学老师却宣布:“在学习圆的知识之前,我们搞一次‘绘图·作文’竞赛活动,要求用自己的圆规绘一个圆,然后用词语描绘圆,优胜者可是有奖的啊!”

这是一道富有吸引力也颇有难度的作文题,因为圆的知识尚未学习,却要用丰富的想象和美丽的词语来描绘圆。

同学们都用圆规画出了美丽的圆,然后开始绞尽脑汁作文。没有圆规的他,悄悄揭下墨水瓶盖,用笔沿着瓶盖边缘,画了一个并不完美的圆,那线条如锯齿一般,凸凹不平。看着这有点儿像齿轮的圆,他写下了:圆是开放在几何图形中最美的花朵,圆的世界是丰盈的,没有缺陷,但闭塞的圆,也是无奈和孤寂的!

他很快就忘了这次竞赛。令他不曾想到的是,仅仅几天时间,数学老师便公布了竞赛结果,而他居然获得了第一名。更让他高兴的是,奖品也似乎专门为他而设计——那是他日夜渴望拥有的“四件套”。他抑制住内心的激动,从数学老师手中接过奖品,然后握住数学老师伸过来的右手,他感到,数学老师那遒劲有力的大手是那样的温暖,就像冬天里的一盆炉火,瞬间温暖了他的全身……

那个学期,这“四件套”不但助他学好了几何知识,而且放飞了他心中的梦想。

后来,他上了一所大学,选择了美术系。毕业后进入了一家广告公司,专门从事图案设计,并且成了著名的广告设计师。此时的他,已经很少再用“四件套”,他的不少创意与设计,都是通过电脑直接完成的。但那已经无比陈旧的“四件套”,他一直小心而完好地保存着,他一辈子也不会忘记,在那个寒冷的冬天,一个年轻的数学老师曾经专门为他举行了一次别开生面的作文竞赛。

(选自《湖南教育》,有删改)

通读全文,理清文章脉络,完成下列表格。

故事情节 “他”的情感

老师布置购买“四件套” (1)

(2) 忐忑

老师奖励“四件套” (3)

“他”保存“四件套” 感恩

考点1

梳理情节(情感)

第(1)空:根据故事情节老师布置购买“四件套”和第⑤段“他很想拥有自己的‘四件套’,他渴望用‘四件套’绘出自己心中美丽的图案”可知,“他”的情感是:渴望(羡慕)。第(2)空:根据“他”的情感“忐忑”和第⑥段“上课的铃声响了,很快就到了数学老师检查同学们‘四件套’的时间”、第⑦段“但数学老师检查得相当仔细,似乎要做到一个不漏”,故事情节可概括为:老师检查“四件套”。第(3)空:根据故事情节老师奖励“四件套”和第 段“更让他高兴的是,奖品也似乎专门为他而设计——那是他日夜渴望拥有的‘四件套’。他抑制住内心的激动,从数学老师手中接过奖品”可知,“他”的情感是:高兴(激动)。

(1)渴望(羡慕) (2)老师检查“四件套” (3)高兴(激动)

1.认真阅读题干,确定答题范围。

2.通读全文,了解大意,根据题干已给信息确定答题的具体段落,筛选关键词、句。

3.将筛选的关键词、句,根据题干要求加以整合归纳。

【答题模板】

1.写人叙事类:人+时间+地点+事件。

2.写景状物类:事物(景物)特点+思想情感。

考点

从用词的角度赏析第⑦段画横线的句子。

数学老师弯下腰来,附在他耳旁,轻轻地询问:“你,忘了买吗?”

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

考点2

从词语的角度赏析语句

画线句中,“弯”“附”“询问”等词为动词,因此可判断运用了动作描写,结合上文“很快就到了数学老师检查同学们‘四件套’的时间”可知,这里的一系列动词细致地描写了数学老师检查到“他”这里时的表现;结合第 段“数学老师却微笑着对全班同学购置‘四件套’的积极性给予了充分肯定,只字未提他的事”可知,表现了数学老师对“他”自尊的呵护。

“弯”“附”“询问”等动词细致地写出了老师询问学生时的情态,表现出老师对学生自尊的呵护。

1.解释关键词语的本义,并结合具体的语言环境解释其语境义。

2.选择赏析的角度:词性(动词、形容词、副词、叠词、拟声词等)、修辞手法(比喻、拟人、夸张

等)、情感色彩(褒义、贬义、中性)。

3.分析表达效果:准确、生动、形象、传神等。并结合句子或文章内容作情感分析。

【答题模板】“……”一词,意思是……,写出了……的特点或内容,表达了作者……的思想情感。

考点

从修辞手法的角度赏析第 段画波浪线的句子。

他感到,数学老师那遒劲有力的大手是那样的温暖,就像冬天里的一盆炉火,瞬间温暖了他的全身……

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

考点3

从修辞手法的角度赏析句子

由画线句中的“就像冬天里的一盆炉火”可以判断运用比喻的修辞手法,将老师温暖的手比作炉火,炉火给人温暖,这一比喻生动形象地写出了在那个寒冷的冬日,老师所给予他的关爱、鼓舞。

运用比喻的修辞手法,将老师温暖的手比作炉火,生动形象地写出了在那个寒冷冬日,老师所给予他的关爱、鼓舞。

第一步,判断修辞手法。

结合常见修辞手法的判断依据加以判断。注意有时候一个句子中不止一种修辞手法。

第二步,分析描写对象。

从修辞手法的角度分析描写对象的特征。

第三步,体会人物情感。

从修辞手法的运用中体会人物的思想情感。

【答题模板】这个词(句子)运用了……的修辞手法,生动形象地写出(描绘)了……(人物、事物、景物)……的特点,或突出强调了……,渲染(营造)了……的氛围,抒发了……的情感。

考点

假如文中的数学老师被评为“最受欢迎教师”,请你参照下面示例给他写一段颁奖词。(50字左右)

[张玉滚颁奖词]扁担窄窄,挑起山乡的未来。板凳宽宽,稳住孩子们的心。前一秒劈柴生火,下一秒执鞭上课,艰难斑驳了岁月,风霜刻深了皱纹。有人看到你的沧桑,更多人看到你年轻的心。

[张玉滚事迹]张玉滚,河南省镇平县一名乡村教师,扎根深山17年。他是全能教师,不仅能上文化课,还能从山外用扁担挑来学习用品,平时还给学生做饭、缝补、治病,样样在行。2019年荣获“感动中国年度人物”称号。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点4

谈认识与感悟

考点

颁奖词要求高度概括人物事迹,语言凝练、有表现力。

示例:你弯腰附耳的轻问呵护了学生的自尊,你别开生面的竞赛放飞了学生的梦想,你巧妙给予的关爱温暖了学生的一生。你是光,你是热,你是智慧的化身。

1.直接要求“谈感受”。

答题时要侧重从心理、情感等角度作答,“感受”的对象是与文本相关的内容,要结合语境,紧扣文本回答。

2.结合生活实际谈观点。

这类题型设问时往往使用“启发”“启示”“看法”“评价”等词语,要结合生活实际发表自己的观点。解答此类题型,首先要把握文章内容,其次要有机地联系生活实际,答题要有针对性。

【答题模板】

1.辨析类:判断观点,找到文本中的相关观点,结合生活实际来分析判断理由。

2.理解类:先从文中选择自己感受最深的一点,然后结合自己的生活实际来印证这一观点。

3.启发类:文章寄托了作者……的思想情感,我认为……。

4.评价类:首先评价观点,然后结合自己的生活实际说明这样评价的理由,最后强调评价结果。

5.链接类:读懂原文,归纳主旨;研读链接材料,概括内容;比较分析,明确共性;围绕主题,组织答案。

·

·

·

·

·

·

·

·

【典例二】(2023·泸州)阅读下文,回答问题。

玉兰花开香满园

张理坤

①校园文化广场有一片玉兰花树,在国槐、杨柳、月季的映衬下犹显身姿挺拔,别具一格。一冬的沉默,玉兰花似乎等不及萌出新芽,在春寒料峭中争先恐后地从光滑的枝干上涌出一串串蓓蕾,散在树上,如满天的星斗。待到花开时节,一朵朵花苞竞相绽放,颀长的花瓣、细嫩的花蕊,白的像雪,粉的若霞,红的似火,紫的如烟,满树繁花,摇曳多姿。无须绿叶陪衬,不用蜂蝶流连,典雅娴静,宛如盛装女王,雍容华贵;清新纯洁,又似小家碧玉,温婉可人。春风过处,各种花草争奇斗艳,只有玉兰花淡定从容,那一刻,我似乎读懂了她的花语:纯洁的爱,真挚的情,高洁的趣,感恩的心……

②晨光熹微,师生手捧书卷,或闲坐秋千,或漫步画廊,浓郁的花香在清风中弥漫,仰视怒放的花朵,令人心旷神怡。课间闲暇,三三两两的学生来到花团锦簇间,操场上的生龙活虎,树荫下的谈笑风生,青春的容颜在绚丽的玉兰花映照下,显得分外妖娆。傍晚时分,老人牵着孙儿,父母跟着孩子在林荫道上漫步,抓起一片飘飞的玉兰花瓣,放到鼻间一嗅,自然意醉神迷、妙不可言。

③十多年来,每接手一个新班,我都会带着同学们驻足玉兰树下,大家或坐或立,听我娓娓讲述老校长的故事。

④老校长苦心经营几十载,振兴了风雨飘摇的老学校。他爱读书,图书馆、阅览室、公共图书角设施完善,藏书过万。他喜欢植树,每年带领师生在校园播撒下希望的种子,这些玉兰树就是他当年亲手种下的。平时,师生们都亲切地招呼他“老校长”,他常常顶着满头银发和大家促膝而谈,笑容像美丽的玉兰花在每个人脸庞绽放。他很宽容,在你犯错的时候;他很热情,在你最需要扶持的时候;他很执着,在推动学校发展的时候……

⑤难以忘怀我生命中那一张张朝气蓬勃灿若玉兰的脸,成绩蝉联年级桂冠的森,文采飞扬知书达理的曼,叱咤球场所向无敌的鹏,沉稳善良勤勤恳恳的明,寡言少语埋头苦学的宁。曾几何时,我伴着他们吟咏佳词丽句,书写锦绣文章,品味千古诗情;曾几何时,他们登顶高等学府,成为行业翘楚,开启精彩人生,正像这一树树玉兰,五彩斑斓,香溢四海!

⑥又到毕业季,有几株晚开的玉兰花正姹紫嫣红。成百上千的初三学子相聚树下,和亲密的师友留下离别的剪影,那蔚蓝的天空、和煦的春风、灿烂的阳光、怒放的花朵、靓丽的青春都在瞬间定格。“新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君。”一届届学子满怀憧憬相聚校园,相伴清风明月,相守满园芬芳,又依依不舍告别母校奔赴山海,无论天涯海角、沧海桑田,每个人心中都氤氲着这一树繁花、一园芳香。更有心思细腻的学生悄悄接住飘舞的花瓣,夹进珍爱的诗集,让那份馨香沁入隽永的诗句:青春是一本太仓促的书……

⑦光阴荏苒,几十年天翻地覆,雄伟的教学楼拔地而起,先进的设备设施一应俱全。当年筚路蓝缕、呕心沥血如老校长般的开拓者们多已离开了三尺讲台,唯有那树影婆娑参差错落的玉兰花树一如既往生机勃勃,讲述着激情燃烧的往事,高高耸立成最美的风景,无声见证着春风化雨。

(选自《中国青年作家报》2023年5月2日,有删改)

请从文中找出恰当的词语简要概括玉兰花的花形、花色、花香、气质等形象特征。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

考点5

形象概括及其作用

根据第①段“一冬的沉默,玉兰花似乎等不及萌出新芽……颀长的花瓣、细嫩的花蕊,白的像雪,粉的若霞,红的似火,紫的如烟,满树繁花,摇曳多姿”可知,玉兰花的花形是:颀长的花瓣、细嫩的花蕊。花色是:白、粉、红、紫。根据第②段“浓郁的花香在清风中弥漫”可知,玉兰花的花香是:浓郁。根据第①段“无须绿叶陪衬,不用蜂蝶流连,典雅娴静,宛如盛装女王,雍容华贵;清新纯洁,又似小家碧玉,温婉可人”可知,玉兰花的气质是:典雅娴静、雍容华贵、清新纯洁、温婉可人。

①玉兰花的花形是:颀长的花瓣、细嫩的花蕊。②玉兰花的花色是:白、粉、红、紫。③玉兰花的花香是:浓郁。④玉兰花的气质是:典雅娴静、雍容华贵、清新纯洁、温婉可人。

1.概括人物形象

(1)画——在文章中画出有关人物语言、神态、动作等的句子。

(2)析——在把握文章背景和作者情感倾向的基础上,依据画出的句子,分析人物的精神面貌和性格特征。

(3)明——把握文章背景,明确人物代表的类型、地位。

(4)答——分点写出,答案的要点包括人物的形象特征和相关分析。

2.分析人物形象的作用

(1)主要人物形象。主要人物的作用可从如下方面思考:①情节、结构方面,推动故事情节的发展,贯串、连缀故事情节;②人物形象方面,以个性(个体)展现共性,展现社会群像;③主旨、情感方面,突出文章的主旨,表达作者或肯定或否定的情感;④社会意义方面,借助主要形象表达作者对社会群像、社会现象的看法和评价,以及由此产生的对社会的某种期望。

(2)次要人物形象。次要人物的作用可从如下方面考虑:①情节、结构方面,作为文章的暗线,推动情节的发展,其言行举止为下文的情节做铺垫;②人物形象方面,正面突出或侧面烘托主要人物的形象;③主旨、情感方面,突出文章的主旨,表达了作者或肯定或否定的情感。

3.概括物象特点

(1)明确物象的外在特征或特点,包括形态、声音、色彩、气味等。

(2)联系外部环境,把握物象的内在品质(内涵、本质、精神),明确它与所象征意义之间的相似点。

4.分析物象的作用

(1)中心物象作用。中心物象和作者的感情有直接关联,或贯串全文,或直接点明中心。分析其作用,一般要从如下角度入手:①手法方面,渲染……的氛围,增强文章的感染力或文化韵味。②结构方面,a.主要是起到勾连上下文的线索作用,把众多材料组织贯串起来,使文章紧凑;b.衬托作用;c.呼应标题。③内容方面,写了……,联想到或暗示了……,充实了……(文章内容或作者想象)。

④情感主旨方面,作者寄托情感的载体,象征某种含义,起到点明或深化文章主旨的作用。

(2)次要物象作用。①文章结构方面:开头结尾的策划;详略主次的安排;行文线索的贯串;过渡照应的勾连;伏笔悬念的设置。②文章内容方面:对内容的充实作用;对主旨的深化、升华作用;寄托作者的思想感情。③对主要物象的彰显意义方面:对比、衬托、类比、虚实相生,使主要物象更加鲜明突出。

考点

文章第④段写老校长的故事有什么作用?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

考点6

分析句段作用

考点

根据第④段内容可知,这里写老校长的故事,描绘了一位励精图治、爱好读书、平易近人、笑容可掬、宽容、热情、执着的“老校长”,表达作者对“老校长”的敬爱、赞美之情,升华情感;而且,故事的讲述,使文章生动有趣,引起读者阅读兴趣,有趣味性;根据第③段的内容、第⑤段“难以忘怀我生命中那一张张朝气蓬勃灿若玉兰的脸”可知,结构上,承上启下,承接上文讲述老校长的故事,引起下文“我”的怀念,也使文章的结构,避免呆板、拘谨,使行文起伏多变。根据第⑦段“当年筚路蓝缕、呕心沥血如老校长般的开拓者们……无声见证着春风化雨”可知,作者借玉兰花开香满园,表达对玉兰的喜爱、赞美之情;作者借玉兰衬托老校长等开拓者的无私,表达对学校做出贡献的老校长等开拓者们崇高的敬意。“老校长的故事”为后文做铺垫。

内容上:①这里写老校长的故事,描绘了一位励精图治、爱好读书、平易近人、笑容可掬、宽容、热情、执着的“老校长”,表达作者对“老校长”的敬爱、赞美之情;②故事的讲述,使文章生动有趣,引起读者阅读兴趣,有趣味性。结构上:①承上启下,承接上文讲述老校长的故事,引起下文“我”的怀念;也使文章的结构,避免呆板、拘谨,使行文起伏多变;②作者借玉兰花开香满园,表达对玉兰的喜爱、赞美之情;作者借玉兰衬托老校长等开拓者的无私,表达对学校做出贡献的老校长等开拓者们崇高的敬意。“老校长的故事”为后文做铺垫。

1.先找到该句(段)在文中的位置,再从内容和结构两方面来综合分析其作用。

2.内容上,概括段落内容,分析句(段)所抒发的情感和所体现的主旨。

3.结构上,根据句(段)在文中的位置,分析其在全文中的作用。

(1)首句(段)。内容上:开篇点题;设置悬念;渲染气氛;开门见山。结构上:照应标题;总领全文,提挈全篇;埋下伏笔,为下文情节发展做铺垫。

(2)中间句(段)。内容上:①承接上文……,引起下文……;②由……过渡到……。结构上:承上启下(过渡)。

(3)结尾句(段)。内容上:①点明了全文……的主旨,并进一步深化了……,升华了……;②卒章显志,画龙点睛,言有尽而意无穷;等等。结构上:照应开头,首尾呼应,使文章结构严谨。

【答题模板】内容上,起……的作用;结构上,起……的作用。

考点

本文在语言表达上很有特色,请以第⑥段为例,简要赏析你认为最突出的两个特点。_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

考点7

赏析语言特色

根据第⑥段“又到毕业季……那蔚蓝的天空、和煦的春风、灿烂的阳光、怒放的花朵、靓丽的青春都在瞬间定格”可知,描绘了玉兰花、学子相聚、师生剪影、天空、春风、花朵等画面,多用形容词,画面感强,富有绘画美,语言朴素自然、清新明快、亲切感人;根据第⑥段“新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君”可知,引用诗句,使语言古朴典雅,增添了文采;根据第⑥段“一届届学子满怀憧憬相聚校园……无论天涯海角、沧海桑田,每个人心中都氤氲着这一树繁花、一园芳香”可知,整句散句、长句短句结合,节奏明快,音节和谐,富有韵律,给人以音乐美;根据第⑥段“更有心思细腻的学生悄悄接住飘舞的花瓣”可知,将花瓣夹进珍爱的诗集这个动作,实际是珍藏这份回忆,表达的情感含蓄隽永,富有含蓄美。

①描绘了玉兰花、学子相聚、师生剪影、天空、春风、花朵等画面,多用形容词,画面感强,富有绘画美,语言朴素自然、清新明快、亲切感人;②引用诗句,使语言古朴典雅,增添了文采;③整句散句、长句短句结合,节奏明快,音节和谐,富有韵律,给人以音乐美;④将花瓣夹进珍爱的诗集这个动作,实际是珍藏这份回忆,表达的情感含蓄隽永,富有含蓄美。

解答此类题时,若题干中指出文章的语言风格,则根据题干要求,结合句子具体分析。若要求举例分析文章的语言特色,则要先指出本文的语言风格(朴实自然、清新明快、含蓄蕴藉、通俗晓畅、幽默辛辣等),然后再结合文中的语句进行分析。若题干中标明“举例说明”,则应从遣词造句、表达方式、语言风格等方面综合考虑,分别举例说明。(举出的句子要和语言特色相一致)

【答题模板】文章具有……(朴素自然、清新明快、典雅华丽、含蓄蕴藉、辛辣尖锐等)特点,如……(用词、句式、手法等方面的例子),表达了……(内容、情感等)。

·

·

·

·

·

·

·

·

【典例三】(2023·恩施州)阅读下文,回答问题。

甜意充盈的夜晚

周华诚

①诗人悄无声息地走路,悄无声息地进屋。掩上门,还得闩上。说话也低声静气,仿佛生怕惊动了什么。

②写作前,我特意打电话问母亲,做米爆糖的夜晚,为什么那么神秘?

③母亲说,没有啊。那么晚,你们都睡了。

④我们确实都睡了,挨不住。灶膛里大块柴熊熊燃烧,人暖得睁不开眼。一只猫,蜷在灶后猫耳洞里,舒适地打着鼾。

⑤次日清晨我们醒来,一列一列米爆糖,早就整齐地躺在案板上,散发着好看的光泽。

⑥有米爆糖的冬天,令人心满意足。

⑦可我仍不罢休。我问母亲,制米爆糖的夜晚,是不是有什么禁忌?

⑧母亲说,没有什么禁忌啊。

⑨制米爆糖的夜晚,空气是甜滋溢的。父亲早早买了白糖,以及麦芽汁——我们叫糖娘。母亲早早炒好了米花。晒干的大米,在铁锅里与细沙同炒,米粒爆开,如怒放的花,一朵一朵,纷纷扬扬,在黑色的背景里,那么好看。

⑩现在,要用糖,那甜黏之物,把一切散落的、纷扬的、一个一个汉字一般的米花,凝结成句子、诗篇、文章;凝结出秩序、队伍、大地。

真的,糖,就是灵感。

糖娘就是灵感之娘。

这样一想,我就知道了制米爆糖的夜晚为什么静悄悄的。灵感是一种敏感的东西,稍稍的慌张,一点点牵强,十秒钟游离,都可以轻易地将它赶跑。

所以,制米爆糖的师傅,是十二月行走在村庄的诗人,身上带着甜味的诗人。

米爆糖师傅在村庄里为数不多,他们掌握的秘密是一般人无法知晓的。他们入夜行走,披星戴月(有时披雪戴花),穿越黝黑的田野、冗长的木桥,穿越零星的狗吠、高远的鸦声,走三四里路,去某一户人家。

人在灶前坐下,熊熊灶火用温暖裹挟了他。他捏一支烟,随手从灶膛抽出一块柴火,点燃。

好了,一个被甜意充盈的夜晚就此开始。糖在锅里,糖娘在锅里,这些东西被搅动起来,夜也就被搅动起来。当米花与糖搅到一定程度(具体到什么程度,由掌勺的诗人决定),就被迅速取出,热气腾腾地,倒进木案上那个“口”字形木架子间。穿上新鞋的人,站上案板去踩。踩那些米爆糖,直到它非常坚实(一篇好的文章,文字与文字之间也是具有这样稳定的结构:一字不易,密不可分)。然后动刀,先切成条,再切成片。嚓嚓嚓嚓,嚓嚓嚓嚓。

门是关紧的,风都吹不进。这让诗人感到踏实。有一次,在搅动一锅甜意的时候,门突然打开,一阵冷风吹进来,诗人心中一紧,手里一沉,锅里嘟噜嘟噜冒泡的糖液立时收了下去,熄了,干了。

他说,有什么东西来过。

有了“东西”来过,那一锅米爆糖再也无法凝结。松松散散,像一堆突然从树上掉落的叶子,像一篇被写坏了的文章(一个不喜欢的人的电话就轻易地打扰了写作进程),令人灰心。

明白了,这就是制米爆糖的“禁忌”:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑。

我离开村庄很多年,这样制米爆糖的夜晚也久违了。听母亲说,村庄里大家都不做米爆糖了。原因能想到——现在大家不缺吃的了,想吃什么,随时可以进城买到。

母亲说,现在城里就有当街做米爆糖的,就在街边,大白天的,一锅一锅做,不也做得好好的吗?哪有什么禁忌。

我却觉得,生活其实需要一点儿仪式感。

为什么我们的生活变得缺少趣味?

因为我们失去了那些门关得紧紧的、悄无声息的、甜意充盈的夜晚。

(选自江苏凤凰文艺出版社《陪花再坐一会儿》,有删改)

考点

请你结合文章多处写到的“关门”细节,理解文末画线句的深层含义。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点8

理解句子的含义

本题作答要结合文章写到的“关门”细节来分析。结合文章第①段“诗人悄无声息地走路,悄无声息地进屋。掩上门,还得闩上。说话也低声静气,仿佛生怕惊动了什么”、第 段“门是关紧的,风都吹不进。……熄了,干了”、第 段“明白了,这就是制米爆糖的‘禁忌’:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑”可知,“关门”带给自己安宁、踏实、创作的灵性。再结合第 段“为什么我们的生活变得缺少趣味?”可知,文章最后一段所说“因为我们失去了那些门关得紧紧的、悄无声息的、甜意充盈的夜晚”,作者认为:只有“关门”才能给自己留下一个空间,才能让自己躲避纷扰,才能摒弃杂念,静心专一地去做自己的事情,才能去感受生活、去享受生活,才能感受到我们生活充盈着甜意和情趣。据此理解分析概括作答。

考点

只有拒绝纷扰、内心宁静,严谨执着、专心致志,享受工作、热爱生活,我们的生活才能充满趣味。

1.明确句子的表层含义:联系语境分析句子写出了怎样的内容。

2.分析句子的深层含义:联系文章主旨,分析揭示了文章怎样的中心或思想情感。

3.从写作手法角度分析句子在文中的效果、作用。

【答题模板】表层含义:……(分析写作手法)。深层含义:……,表现了……的主旨(中心),表达了……的情感。

考点

第 段描写的现在制作米爆糖的场景,与过去的制作场景是不同的。请简要分析这种写作手法。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点9

表现手法及其作用

从文章第 段“现在城里就有当街做米爆糖的,就在街边,大白天的,一锅一锅做”可以看出,现在制作米爆糖是随意的,这与第 段“明白了,这就是制米爆糖的‘禁忌’:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑”所写过去制作米爆糖的“禁忌”形成鲜明的对比,运用了对比的写作手法,突出地表现了过去人们制作米爆糖的慎重小心的态度,也从侧面反映了现在生活的富足和过去物质生活的相对匮乏。

采用了对比手法。将过去制米爆糖的慎重与现在制作米爆糖的随意进行对比,突出了过去制作米爆糖的慎重态度。

1.认真审题,确定答题方向。看题干是否要求具体的表现手法,或给出具体的提示性句子。

2.掌握各种表现手法的特点及作用。表现手法包括对比、铺垫、欲扬先抑、虚实结合、动静结合、借景抒情等。

3.题干已经明确要求具体表现手法的,根据该表现手法的特点及题干要求作答即可。

4.题干没有要求具体表现手法的,可按照以下步骤进行:

(1)联系全文,判断分析。对比、照应、设置悬念、伏笔、铺垫、欲扬先抑等表现手法讲究前后内容关联,可在阅读时前后勾画。

(2)从结构铺排入手。看开头结尾是否有特色;看是否有烘托、铺垫、照应等表现手法;看是否做到设置悬念、制造波澜、曲折有致等。

【答题模板】本句运用……的表现手法,点明(写出、抒发或交代)……。(可按照“明写法—述内容—析效果”的思路组织答案)

·

·

·

·

·

·

·

·

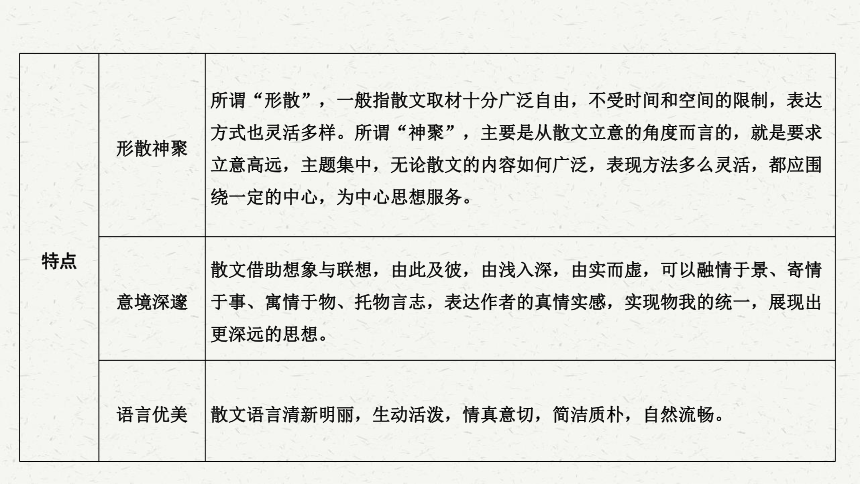

概念 广义 古代将除韵文以外的文章都叫散文。

狭义 现代把散文作为文学体裁的一种,与小说、诗歌、戏剧并列。散文,是作者运用生动形象的语言描摹社会生活中的人、事、景、物,深入挖掘其中的内涵、哲理,表达对自然、社会、人生的感悟的一种文体。

一、散文基本知识

专题 散文阅读

特点 形散神聚 所谓“形散”,一般指散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制,表达方式也灵活多样。所谓“神聚”,主要是从散文立意的角度而言的,就是要求立意高远,主题集中,无论散文的内容如何广泛,表现方法多么灵活,都应围绕一定的中心,为中心思想服务。

意境深邃 散文借助想象与联想,由此及彼,由浅入深,由实而虚,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想。

语言优美 散文语言清新明丽,生动活泼,情真意切,简洁质朴,自然流畅。

散文的分类 叙事散文 指以写人叙事为主的散文。这类散文中,写人和叙事都浸透着浓郁的情感色彩,作者的情感常隐含于委婉跌宕的叙事之中。如鲁迅的《藤野先生》。

抒情散文 指注重表现作者的思想感受,抒发作者思想情感的散文。抒情散文一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过描写人、事、景、物的片段来传达作者的心声,反映完整的精神风貌,体现一定的时代精神。如朱自清的《春》。

哲理散文 哲理散文往往具有抒情性、形象性和哲理性的特点。它给读者一种富于理性的形象和情感,从而提供一个广阔的思索和联想的天地。它往往蕴含深刻的哲理,熔情感、哲理、形象于一炉。如严文井的《永久的生命》。

二、散文常考知识归纳

记叙人称 第一人称(我、我们) 便于自我抒情;情感真挚、亲切自然,直接表达或渗透作者的主观意识;增强文章的真实性和感染力。

第二人称(你、你们) 直接对话,亲切自然;拉近距离,便于情感交流,便于(作者直接)抒情。

第三人称(他、他们) 自由客观,不受时空限制,便于叙事和议论。

实物线 以某一个具体(或某种象征意义)的实物为线索。如《一棵小桃树》全文以“小桃树的经历”为线索,将桃核埋在院子角落的土里—拱出一点嫩绿儿—长上二尺来高—有院墙高了—开了花—高高的一枝儿上保留着一个欲绽的花苞。

时间线 以时间推移为线索(关注表示时间变化的词语)。如《老山界》以时间变化展开叙述(第一天,下午动身—傍晚—天黑了,到山脚—走了半天—半夜里醒来—第二天黎明—下午两点多钟—一口气儿跑下山去)。

地点线 以地点转换的顺序为线索(关注表示地点转移的词语)。如《从百草园到三味书屋》就是以地点的转换来组织材料的。

景物描写的角度及作用 视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉 给读者多角度、全方位的感觉,使描写更加生动形象。

插叙 特征:①一般在文章中间,在记叙中心事件的过程中插入与之有关的另一事件的叙述,再记叙中心事件;②插叙的内容只是一个片段,不是文章的主要内容;③插叙与全文叙事不在一条线上,全文至少有两个故事。 作用:内容上,①交代了……的内容;②解释了……的原因;③突出人物……的性格(形象);④突出文章……的主旨。结构上,①推动故事情节发展,为下文作铺垫或埋伏笔;②对主要情节起补充、衬托作用;③丰富文章内容,使文章情节更加完整;④使文章结构富于变化,避免平铺直叙。 倒叙 特征:①一般出现在文章的开头段落,将事件的结果或某个最重要、最突出的片段提到文章前面,然后再从事件的开头按事件原来的发展顺序进行叙述;②倒叙的内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面;③倒叙是一条线索,全文只有一个故事。

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者的阅读兴趣,使读者对故事情节和人物形象留下深刻的印象;③引出下文;④使行文结构更加紧凑;⑤避免平铺直叙,增强文章的生动性。

顺叙 特征:按事件发生、发展、结果的先后顺序来写,包括时间先后、空间远近或地点转换。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章结构层次井然有序,脉络分明。

注:有的文章采用多种叙述方式。如《驿路梨花》,从整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,按照一晚一早的时间顺序组织材料,采用的是顺叙;其中瑶族老人打猎迷路夜宿茅屋、解放军盖小茅屋、梨花姐妹照管小茅屋又是插叙;从小茅屋建造和维护的过程来看,文章采用的是倒叙。 文章主题(中心) 归纳中心三步曲 (1)概括:①要素归纳法;②共性提取法;③捕捉关键词法。 (2)归纳:在概括的基础上提炼人物的精神品质、事件的本质特点、作者的思想情感等。 (3)升华:由归纳的内容结合社会根源、社会意义、作者的写作意图等分析。 答题模板:此文记叙了(描写了、说明了)……,表现了(赞美了、揭示了)……。 段落作用 开头 开门见山 开篇点题;设置悬念,埋下伏笔;引起下文,为后文作铺垫。

环境描写 交代背景;渲染气氛;烘托人物心情;推动故事情节发展。

过渡 承上启下,照应前文。 结尾 深化中心,升华主旨;篇末点题,总结全文,卒章显志;呼应开头(标题)。 语言特点 句式多样 整句与散句,长句与短句,常规句与变式句,肯定句与否定句,在表情达意上有不同的效果。陈述句、疑问句、祈使句、感叹句……所用的句式不同,表达的效果也不同。

修辞丰富 运用多种修辞手法,增强语言的表达效果。散文中常见的修辞手法有:比喻、拟人、排比、夸张、反复、设问、反问等。

风格各异 不同文章的语言风格各有特点:有的豪放,有的柔婉;有的简约,有的繁丰;有的明快,有的含蓄;有的朴实,有的华丽;有的幽默,有的庄重……在阅读文章的过程中,需要注意细细品味,体会其语言风格,并把语言风格与表现内容关联起来,从表达的需要来把握语言风格。

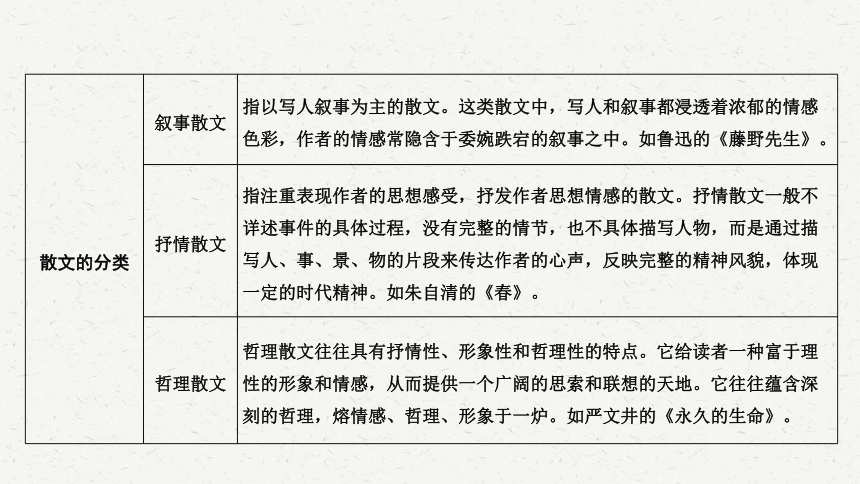

表达方式 记叙 记叙是写作中最基本、最常见的表达方式之一,它是作者对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代。其作用是使读者了解事件的来龙去脉、人物活动的基本情况。

描写 描写是指使用生动形象的语言,把人物、事件、景物的状态,具体、精细地描绘出来,给读者以身临其境的感觉。从描写对象上主要分为人物描写(外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写)、环境描写(自然环境描写和社会环境描写)、场面描写等。从描写角度上分为正面描写、侧面描写。描写手法运用得好,可以使作品逼真传神、生动形象,使读者如见其人,如闻其声,如临其境,从中受到强烈的艺术感染。

表达方式 议论 议论就是作者对某个议论对象发表见解以表明自己的观点和态度。其作用在于使文章主题鲜明、深刻,具有较强的哲理性和理论深度。议论常见的位置和作用:在文章开头,起统领全文、点明中心、引出下文的作用,并能使文章主题思想得到鲜明的表达;在文章中间,起承上启下(过渡)的作用,使事与事之间紧密地连接起来;在文章结尾,深化主题思想,起画龙点睛的作用,与文章开头相照应,使文章结构严谨。

抒情 抒情就是抒发和表达作者的情感,包括直接抒情和间接抒情两种。直接抒情淋漓畅快,气势奔放,便于抒发强烈的感情。间接抒情是作者将情感渗透在叙述、描写、议论中,使情感与写人、叙事、写景、状物融合在一起,含蓄蕴藉,余味无穷。

表现手法 象征 作用:把特定的意义寄托在所描写的具体事物上,使抽象事物具体化,使深奥的道理通俗化,增强文章的表现力。

答题模板:本文运用了象征的表现手法,抓住了……与……相似的特点,通过对……准确的描写刻画,更好地达到了表现……的目的。

对比 作用:通过比较,突出事物的本质特征,更好地表现文章的主题。

答题模板:本文巧用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,使读者自然而然地从对比中感觉到……的变化,从而鲜明地表现出……。

表现手法 衬托 (侧面烘托) 作用:以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想情感等。

答题模板:本文运用了衬托的手法,用……衬托……,使……更鲜明地呈现在读者面前,增强了文章的表现力。

讽刺 作用:运用比喻、夸张等手法对人或事物进行揭露、批判和讽刺,强化文章的深刻性和批判性,使得语言辛辣幽默。

表现手法 欲扬先抑 (欲抑先扬) 1.欲扬先抑作用:突出重点,行文跌宕,曲折含蓄,收到出人意料的感人效果。

2.欲抑先扬作用:使情节多变,波澜起伏,前后文形成鲜明的对比,给读者留下深刻的印象。

答题模板:本文运用了欲扬先抑(欲抑先扬)的手法,作者的本意是……,而先……,令读者更全面、深刻地认识到……,使所表现的对象更丰满、鲜明。

前后照应 作用:使文章情节完整,结构严谨,中心突出。

答题模板:……和……前后照应,使文章情节完整,结构浑然一体。

表现手法 设置悬念 作用:引起读者的注意与思考,激发读者的阅读兴趣,使文章情节曲折,结果既出乎意料,又在情理之中。

答题模板:本文巧妙地运用了设置悬念的表现手法,先把……抛给读者而又不说明原因,层层设疑,紧紧地抓住读者的阅读兴趣,更好地表达……主题。

伏笔 作用:对将要在作品中出现的人物或事件,进行隐性提示或暗示,以求前后呼应,可达到(收到)结构严谨、情节发展合理的效果。与“照应”相互配合,即前有伏笔,后有照应。

表现手法 想象、联想 作用:可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

借物喻人 作用:使文章立意更深远,表情达意更含蓄,大大增强文章的表现力和感染力。

托物言志 作用:使事物具有某种象征意义,间接表现作者的志趣;增强文章的感染力以及表达的生动形象性。

答题模板:本文巧妙地运用了托物言志的表现手法,作者紧紧抓住……的特点,含蓄地表达了作者……的理想(或人生观、生活态度、精神品质等)。

表现手法 虚实结合 作用:使文章写得更加生动,更吸引人,给人更广的想象空间;使内涵丰富,外延无边,情感表达更具体,更充分。

答题模板:本文运用了虚实结合的表现手法,虚写……,实写……,通过想象(猜测)……,将意象拓展得更广,使得……的情感表达得更为透彻鲜明。

动静结合 作用:使文章更加生动活泼,给静态的事物以生命和活力,直观形象地给读者以栩栩如生的印象,形成意境和形象的和谐统一。

答题模板:本文运用了动静结合的表现手法,既有对……的动态描写,又有对……的静态描写,二者结合,生动形象地描写了……,营造了一种……的气氛,渲染了……的氛围,表现了……。

修辞手法 比喻 作用:①使概括的事物形象化,给人以鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于读者接受;③使深奥的道理浅显易懂。

答题模板:运用了比喻的修辞手法,把……比作……,生动形象地写出了事物……的特征,表达了作者……的情感。

拟人 作用:将物人格化,描写形象,表意丰富,生动有趣。

答题模板:运用拟人的修辞手法,将……人格化,赋予……以人的情态,生动形象地写出了人或事物……的特征,表达了作者……的思想情感。

修辞手法 排比 作用:①内容集中,增强气势;②叙事透彻,长于抒情。

答题模板:运用了排比的修辞手法,层层深入,显得气势磅礴,突出人或事物的特点,抒发了……的情感。

对偶 作用:结构整齐、音韵和谐。

答题模板:运用了对偶的修辞手法,句式工整,读起来朗朗上口,节奏感强,有音乐美,写出了……。

对比 作用:鲜明地突出事物的特征。

答题模板:运用了对比的修辞手法,把……与……进行对比,突出……的特点。

修辞手法 反复 作用:多次强调,给人留下深刻的印象;抒情强烈,富有感染力。

答题模板:运用了反复的修辞手法,强调了……,突出表达了……的情感。

夸张 作用:突出特征,给读者留下鲜明而深刻的印象。

答题模板:运用夸张的修辞手法,突出表达了……的感情/强调了……的特点。

设问 作用:引起读者的注意和思考。

答题模板:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

反问 作用:加强语气,增强语言的力量,引起读者的思考。

答题模板:运用了反问的修辞手法,加强了……的语气,意思是……,表达了……的情感。

·

·

·

·

·

·

·

·

专题考点精讲

【典例一】(2023·郴州)阅读下文,回答问题。

数学课堂里的作文竞赛

曾利华

①那时的他,家里穷得揭不开锅,每学期的学费都是父母东拼西凑才凑足的。虽然远在十里之外的小镇上学,但他从未向父母开口索要过一分零花钱。寄宿在校,他吃的是母亲腌制的咸菜。

②全班五十多个学生,只有他没有文具盒,更不用说一些必备的学习用品。

③寒冬漫入校园的时候,就要学几何知识了。新来的数学老师要求每个学生都必须备齐三角板、量角器、直尺和圆规这“四件套”,同时宣布,一周后将进行检查。

④三天过去后,他就发现,不少同学都购买了各式各样的“四件套”。看到一些同学用“四件套”绘出的那些美丽而神奇的几何图案时,他的眼里闪过如流星一般的羡慕。为了掩饰自己的感情,他很快转过头向窗外望去。透过玻璃,他看到了一片淡黄的树叶从高高的树梢悄然飘落,在风中不停地打着旋儿。

⑤他很想拥有自己的“四件套”,他渴望用“四件套”绘出自己心中美丽的图案。但这种渴望对于他来说,却是奢侈的。

⑥上课的铃声响了,很快就到了数学老师检查同学们“四件套”的时间。他把头深深地埋进书时,却一个字也未看进去。他甚至希望数学老师不要靠近他的课桌。

⑦但数学老师检查得相当仔细,似乎要做到一个不漏。终于,数学老师稳健的步伐在他身旁停了下来。数学老师弯下腰来,附在他耳旁,轻轻地询问:“你,忘了买吗?”

⑧他的脸倏地红了,脱口而出,声音却细若游丝:“我没……,可是……!”

⑨他吞吞吐吐,无法完整地表达自己的意思,他也不想告诉数学老师,因为近段时间母亲患了风寒,入院治疗都困难不已,自己根本就不曾向父母说过要购置学习用具的事情。

⑩数学老师也不再深究缘由,只是轻轻地“噢”了声,便径自离开了他的座位。但他的心却无法平静下来,只有自己没有买几何学习用品,数学老师会在班上宣布吗?

出乎意料的是,检查过后,数学老师却微笑着对全班同学购置“四件套”的积极性给予了充分肯定,只字未提他的事。这让忐忑不安的他放下了悬着的心,他翻开书,正要准备听课。数学老师却宣布:“在学习圆的知识之前,我们搞一次‘绘图·作文’竞赛活动,要求用自己的圆规绘一个圆,然后用词语描绘圆,优胜者可是有奖的啊!”

这是一道富有吸引力也颇有难度的作文题,因为圆的知识尚未学习,却要用丰富的想象和美丽的词语来描绘圆。

同学们都用圆规画出了美丽的圆,然后开始绞尽脑汁作文。没有圆规的他,悄悄揭下墨水瓶盖,用笔沿着瓶盖边缘,画了一个并不完美的圆,那线条如锯齿一般,凸凹不平。看着这有点儿像齿轮的圆,他写下了:圆是开放在几何图形中最美的花朵,圆的世界是丰盈的,没有缺陷,但闭塞的圆,也是无奈和孤寂的!

他很快就忘了这次竞赛。令他不曾想到的是,仅仅几天时间,数学老师便公布了竞赛结果,而他居然获得了第一名。更让他高兴的是,奖品也似乎专门为他而设计——那是他日夜渴望拥有的“四件套”。他抑制住内心的激动,从数学老师手中接过奖品,然后握住数学老师伸过来的右手,他感到,数学老师那遒劲有力的大手是那样的温暖,就像冬天里的一盆炉火,瞬间温暖了他的全身……

那个学期,这“四件套”不但助他学好了几何知识,而且放飞了他心中的梦想。

后来,他上了一所大学,选择了美术系。毕业后进入了一家广告公司,专门从事图案设计,并且成了著名的广告设计师。此时的他,已经很少再用“四件套”,他的不少创意与设计,都是通过电脑直接完成的。但那已经无比陈旧的“四件套”,他一直小心而完好地保存着,他一辈子也不会忘记,在那个寒冷的冬天,一个年轻的数学老师曾经专门为他举行了一次别开生面的作文竞赛。

(选自《湖南教育》,有删改)

通读全文,理清文章脉络,完成下列表格。

故事情节 “他”的情感

老师布置购买“四件套” (1)

(2) 忐忑

老师奖励“四件套” (3)

“他”保存“四件套” 感恩

考点1

梳理情节(情感)

第(1)空:根据故事情节老师布置购买“四件套”和第⑤段“他很想拥有自己的‘四件套’,他渴望用‘四件套’绘出自己心中美丽的图案”可知,“他”的情感是:渴望(羡慕)。第(2)空:根据“他”的情感“忐忑”和第⑥段“上课的铃声响了,很快就到了数学老师检查同学们‘四件套’的时间”、第⑦段“但数学老师检查得相当仔细,似乎要做到一个不漏”,故事情节可概括为:老师检查“四件套”。第(3)空:根据故事情节老师奖励“四件套”和第 段“更让他高兴的是,奖品也似乎专门为他而设计——那是他日夜渴望拥有的‘四件套’。他抑制住内心的激动,从数学老师手中接过奖品”可知,“他”的情感是:高兴(激动)。

(1)渴望(羡慕) (2)老师检查“四件套” (3)高兴(激动)

1.认真阅读题干,确定答题范围。

2.通读全文,了解大意,根据题干已给信息确定答题的具体段落,筛选关键词、句。

3.将筛选的关键词、句,根据题干要求加以整合归纳。

【答题模板】

1.写人叙事类:人+时间+地点+事件。

2.写景状物类:事物(景物)特点+思想情感。

考点

从用词的角度赏析第⑦段画横线的句子。

数学老师弯下腰来,附在他耳旁,轻轻地询问:“你,忘了买吗?”

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

考点2

从词语的角度赏析语句

画线句中,“弯”“附”“询问”等词为动词,因此可判断运用了动作描写,结合上文“很快就到了数学老师检查同学们‘四件套’的时间”可知,这里的一系列动词细致地描写了数学老师检查到“他”这里时的表现;结合第 段“数学老师却微笑着对全班同学购置‘四件套’的积极性给予了充分肯定,只字未提他的事”可知,表现了数学老师对“他”自尊的呵护。

“弯”“附”“询问”等动词细致地写出了老师询问学生时的情态,表现出老师对学生自尊的呵护。

1.解释关键词语的本义,并结合具体的语言环境解释其语境义。

2.选择赏析的角度:词性(动词、形容词、副词、叠词、拟声词等)、修辞手法(比喻、拟人、夸张

等)、情感色彩(褒义、贬义、中性)。

3.分析表达效果:准确、生动、形象、传神等。并结合句子或文章内容作情感分析。

【答题模板】“……”一词,意思是……,写出了……的特点或内容,表达了作者……的思想情感。

考点

从修辞手法的角度赏析第 段画波浪线的句子。

他感到,数学老师那遒劲有力的大手是那样的温暖,就像冬天里的一盆炉火,瞬间温暖了他的全身……

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

考点3

从修辞手法的角度赏析句子

由画线句中的“就像冬天里的一盆炉火”可以判断运用比喻的修辞手法,将老师温暖的手比作炉火,炉火给人温暖,这一比喻生动形象地写出了在那个寒冷的冬日,老师所给予他的关爱、鼓舞。

运用比喻的修辞手法,将老师温暖的手比作炉火,生动形象地写出了在那个寒冷冬日,老师所给予他的关爱、鼓舞。

第一步,判断修辞手法。

结合常见修辞手法的判断依据加以判断。注意有时候一个句子中不止一种修辞手法。

第二步,分析描写对象。

从修辞手法的角度分析描写对象的特征。

第三步,体会人物情感。

从修辞手法的运用中体会人物的思想情感。

【答题模板】这个词(句子)运用了……的修辞手法,生动形象地写出(描绘)了……(人物、事物、景物)……的特点,或突出强调了……,渲染(营造)了……的氛围,抒发了……的情感。

考点

假如文中的数学老师被评为“最受欢迎教师”,请你参照下面示例给他写一段颁奖词。(50字左右)

[张玉滚颁奖词]扁担窄窄,挑起山乡的未来。板凳宽宽,稳住孩子们的心。前一秒劈柴生火,下一秒执鞭上课,艰难斑驳了岁月,风霜刻深了皱纹。有人看到你的沧桑,更多人看到你年轻的心。

[张玉滚事迹]张玉滚,河南省镇平县一名乡村教师,扎根深山17年。他是全能教师,不仅能上文化课,还能从山外用扁担挑来学习用品,平时还给学生做饭、缝补、治病,样样在行。2019年荣获“感动中国年度人物”称号。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点4

谈认识与感悟

考点

颁奖词要求高度概括人物事迹,语言凝练、有表现力。

示例:你弯腰附耳的轻问呵护了学生的自尊,你别开生面的竞赛放飞了学生的梦想,你巧妙给予的关爱温暖了学生的一生。你是光,你是热,你是智慧的化身。

1.直接要求“谈感受”。

答题时要侧重从心理、情感等角度作答,“感受”的对象是与文本相关的内容,要结合语境,紧扣文本回答。

2.结合生活实际谈观点。

这类题型设问时往往使用“启发”“启示”“看法”“评价”等词语,要结合生活实际发表自己的观点。解答此类题型,首先要把握文章内容,其次要有机地联系生活实际,答题要有针对性。

【答题模板】

1.辨析类:判断观点,找到文本中的相关观点,结合生活实际来分析判断理由。

2.理解类:先从文中选择自己感受最深的一点,然后结合自己的生活实际来印证这一观点。

3.启发类:文章寄托了作者……的思想情感,我认为……。

4.评价类:首先评价观点,然后结合自己的生活实际说明这样评价的理由,最后强调评价结果。

5.链接类:读懂原文,归纳主旨;研读链接材料,概括内容;比较分析,明确共性;围绕主题,组织答案。

·

·

·

·

·

·

·

·

【典例二】(2023·泸州)阅读下文,回答问题。

玉兰花开香满园

张理坤

①校园文化广场有一片玉兰花树,在国槐、杨柳、月季的映衬下犹显身姿挺拔,别具一格。一冬的沉默,玉兰花似乎等不及萌出新芽,在春寒料峭中争先恐后地从光滑的枝干上涌出一串串蓓蕾,散在树上,如满天的星斗。待到花开时节,一朵朵花苞竞相绽放,颀长的花瓣、细嫩的花蕊,白的像雪,粉的若霞,红的似火,紫的如烟,满树繁花,摇曳多姿。无须绿叶陪衬,不用蜂蝶流连,典雅娴静,宛如盛装女王,雍容华贵;清新纯洁,又似小家碧玉,温婉可人。春风过处,各种花草争奇斗艳,只有玉兰花淡定从容,那一刻,我似乎读懂了她的花语:纯洁的爱,真挚的情,高洁的趣,感恩的心……

②晨光熹微,师生手捧书卷,或闲坐秋千,或漫步画廊,浓郁的花香在清风中弥漫,仰视怒放的花朵,令人心旷神怡。课间闲暇,三三两两的学生来到花团锦簇间,操场上的生龙活虎,树荫下的谈笑风生,青春的容颜在绚丽的玉兰花映照下,显得分外妖娆。傍晚时分,老人牵着孙儿,父母跟着孩子在林荫道上漫步,抓起一片飘飞的玉兰花瓣,放到鼻间一嗅,自然意醉神迷、妙不可言。

③十多年来,每接手一个新班,我都会带着同学们驻足玉兰树下,大家或坐或立,听我娓娓讲述老校长的故事。

④老校长苦心经营几十载,振兴了风雨飘摇的老学校。他爱读书,图书馆、阅览室、公共图书角设施完善,藏书过万。他喜欢植树,每年带领师生在校园播撒下希望的种子,这些玉兰树就是他当年亲手种下的。平时,师生们都亲切地招呼他“老校长”,他常常顶着满头银发和大家促膝而谈,笑容像美丽的玉兰花在每个人脸庞绽放。他很宽容,在你犯错的时候;他很热情,在你最需要扶持的时候;他很执着,在推动学校发展的时候……

⑤难以忘怀我生命中那一张张朝气蓬勃灿若玉兰的脸,成绩蝉联年级桂冠的森,文采飞扬知书达理的曼,叱咤球场所向无敌的鹏,沉稳善良勤勤恳恳的明,寡言少语埋头苦学的宁。曾几何时,我伴着他们吟咏佳词丽句,书写锦绣文章,品味千古诗情;曾几何时,他们登顶高等学府,成为行业翘楚,开启精彩人生,正像这一树树玉兰,五彩斑斓,香溢四海!

⑥又到毕业季,有几株晚开的玉兰花正姹紫嫣红。成百上千的初三学子相聚树下,和亲密的师友留下离别的剪影,那蔚蓝的天空、和煦的春风、灿烂的阳光、怒放的花朵、靓丽的青春都在瞬间定格。“新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君。”一届届学子满怀憧憬相聚校园,相伴清风明月,相守满园芬芳,又依依不舍告别母校奔赴山海,无论天涯海角、沧海桑田,每个人心中都氤氲着这一树繁花、一园芳香。更有心思细腻的学生悄悄接住飘舞的花瓣,夹进珍爱的诗集,让那份馨香沁入隽永的诗句:青春是一本太仓促的书……

⑦光阴荏苒,几十年天翻地覆,雄伟的教学楼拔地而起,先进的设备设施一应俱全。当年筚路蓝缕、呕心沥血如老校长般的开拓者们多已离开了三尺讲台,唯有那树影婆娑参差错落的玉兰花树一如既往生机勃勃,讲述着激情燃烧的往事,高高耸立成最美的风景,无声见证着春风化雨。

(选自《中国青年作家报》2023年5月2日,有删改)

请从文中找出恰当的词语简要概括玉兰花的花形、花色、花香、气质等形象特征。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

考点5

形象概括及其作用

根据第①段“一冬的沉默,玉兰花似乎等不及萌出新芽……颀长的花瓣、细嫩的花蕊,白的像雪,粉的若霞,红的似火,紫的如烟,满树繁花,摇曳多姿”可知,玉兰花的花形是:颀长的花瓣、细嫩的花蕊。花色是:白、粉、红、紫。根据第②段“浓郁的花香在清风中弥漫”可知,玉兰花的花香是:浓郁。根据第①段“无须绿叶陪衬,不用蜂蝶流连,典雅娴静,宛如盛装女王,雍容华贵;清新纯洁,又似小家碧玉,温婉可人”可知,玉兰花的气质是:典雅娴静、雍容华贵、清新纯洁、温婉可人。

①玉兰花的花形是:颀长的花瓣、细嫩的花蕊。②玉兰花的花色是:白、粉、红、紫。③玉兰花的花香是:浓郁。④玉兰花的气质是:典雅娴静、雍容华贵、清新纯洁、温婉可人。

1.概括人物形象

(1)画——在文章中画出有关人物语言、神态、动作等的句子。

(2)析——在把握文章背景和作者情感倾向的基础上,依据画出的句子,分析人物的精神面貌和性格特征。

(3)明——把握文章背景,明确人物代表的类型、地位。

(4)答——分点写出,答案的要点包括人物的形象特征和相关分析。

2.分析人物形象的作用

(1)主要人物形象。主要人物的作用可从如下方面思考:①情节、结构方面,推动故事情节的发展,贯串、连缀故事情节;②人物形象方面,以个性(个体)展现共性,展现社会群像;③主旨、情感方面,突出文章的主旨,表达作者或肯定或否定的情感;④社会意义方面,借助主要形象表达作者对社会群像、社会现象的看法和评价,以及由此产生的对社会的某种期望。

(2)次要人物形象。次要人物的作用可从如下方面考虑:①情节、结构方面,作为文章的暗线,推动情节的发展,其言行举止为下文的情节做铺垫;②人物形象方面,正面突出或侧面烘托主要人物的形象;③主旨、情感方面,突出文章的主旨,表达了作者或肯定或否定的情感。

3.概括物象特点

(1)明确物象的外在特征或特点,包括形态、声音、色彩、气味等。

(2)联系外部环境,把握物象的内在品质(内涵、本质、精神),明确它与所象征意义之间的相似点。

4.分析物象的作用

(1)中心物象作用。中心物象和作者的感情有直接关联,或贯串全文,或直接点明中心。分析其作用,一般要从如下角度入手:①手法方面,渲染……的氛围,增强文章的感染力或文化韵味。②结构方面,a.主要是起到勾连上下文的线索作用,把众多材料组织贯串起来,使文章紧凑;b.衬托作用;c.呼应标题。③内容方面,写了……,联想到或暗示了……,充实了……(文章内容或作者想象)。

④情感主旨方面,作者寄托情感的载体,象征某种含义,起到点明或深化文章主旨的作用。

(2)次要物象作用。①文章结构方面:开头结尾的策划;详略主次的安排;行文线索的贯串;过渡照应的勾连;伏笔悬念的设置。②文章内容方面:对内容的充实作用;对主旨的深化、升华作用;寄托作者的思想感情。③对主要物象的彰显意义方面:对比、衬托、类比、虚实相生,使主要物象更加鲜明突出。

考点

文章第④段写老校长的故事有什么作用?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

考点6

分析句段作用

考点

根据第④段内容可知,这里写老校长的故事,描绘了一位励精图治、爱好读书、平易近人、笑容可掬、宽容、热情、执着的“老校长”,表达作者对“老校长”的敬爱、赞美之情,升华情感;而且,故事的讲述,使文章生动有趣,引起读者阅读兴趣,有趣味性;根据第③段的内容、第⑤段“难以忘怀我生命中那一张张朝气蓬勃灿若玉兰的脸”可知,结构上,承上启下,承接上文讲述老校长的故事,引起下文“我”的怀念,也使文章的结构,避免呆板、拘谨,使行文起伏多变。根据第⑦段“当年筚路蓝缕、呕心沥血如老校长般的开拓者们……无声见证着春风化雨”可知,作者借玉兰花开香满园,表达对玉兰的喜爱、赞美之情;作者借玉兰衬托老校长等开拓者的无私,表达对学校做出贡献的老校长等开拓者们崇高的敬意。“老校长的故事”为后文做铺垫。

内容上:①这里写老校长的故事,描绘了一位励精图治、爱好读书、平易近人、笑容可掬、宽容、热情、执着的“老校长”,表达作者对“老校长”的敬爱、赞美之情;②故事的讲述,使文章生动有趣,引起读者阅读兴趣,有趣味性。结构上:①承上启下,承接上文讲述老校长的故事,引起下文“我”的怀念;也使文章的结构,避免呆板、拘谨,使行文起伏多变;②作者借玉兰花开香满园,表达对玉兰的喜爱、赞美之情;作者借玉兰衬托老校长等开拓者的无私,表达对学校做出贡献的老校长等开拓者们崇高的敬意。“老校长的故事”为后文做铺垫。

1.先找到该句(段)在文中的位置,再从内容和结构两方面来综合分析其作用。

2.内容上,概括段落内容,分析句(段)所抒发的情感和所体现的主旨。

3.结构上,根据句(段)在文中的位置,分析其在全文中的作用。

(1)首句(段)。内容上:开篇点题;设置悬念;渲染气氛;开门见山。结构上:照应标题;总领全文,提挈全篇;埋下伏笔,为下文情节发展做铺垫。

(2)中间句(段)。内容上:①承接上文……,引起下文……;②由……过渡到……。结构上:承上启下(过渡)。

(3)结尾句(段)。内容上:①点明了全文……的主旨,并进一步深化了……,升华了……;②卒章显志,画龙点睛,言有尽而意无穷;等等。结构上:照应开头,首尾呼应,使文章结构严谨。

【答题模板】内容上,起……的作用;结构上,起……的作用。

考点

本文在语言表达上很有特色,请以第⑥段为例,简要赏析你认为最突出的两个特点。_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

考点7

赏析语言特色

根据第⑥段“又到毕业季……那蔚蓝的天空、和煦的春风、灿烂的阳光、怒放的花朵、靓丽的青春都在瞬间定格”可知,描绘了玉兰花、学子相聚、师生剪影、天空、春风、花朵等画面,多用形容词,画面感强,富有绘画美,语言朴素自然、清新明快、亲切感人;根据第⑥段“新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君”可知,引用诗句,使语言古朴典雅,增添了文采;根据第⑥段“一届届学子满怀憧憬相聚校园……无论天涯海角、沧海桑田,每个人心中都氤氲着这一树繁花、一园芳香”可知,整句散句、长句短句结合,节奏明快,音节和谐,富有韵律,给人以音乐美;根据第⑥段“更有心思细腻的学生悄悄接住飘舞的花瓣”可知,将花瓣夹进珍爱的诗集这个动作,实际是珍藏这份回忆,表达的情感含蓄隽永,富有含蓄美。

①描绘了玉兰花、学子相聚、师生剪影、天空、春风、花朵等画面,多用形容词,画面感强,富有绘画美,语言朴素自然、清新明快、亲切感人;②引用诗句,使语言古朴典雅,增添了文采;③整句散句、长句短句结合,节奏明快,音节和谐,富有韵律,给人以音乐美;④将花瓣夹进珍爱的诗集这个动作,实际是珍藏这份回忆,表达的情感含蓄隽永,富有含蓄美。

解答此类题时,若题干中指出文章的语言风格,则根据题干要求,结合句子具体分析。若要求举例分析文章的语言特色,则要先指出本文的语言风格(朴实自然、清新明快、含蓄蕴藉、通俗晓畅、幽默辛辣等),然后再结合文中的语句进行分析。若题干中标明“举例说明”,则应从遣词造句、表达方式、语言风格等方面综合考虑,分别举例说明。(举出的句子要和语言特色相一致)

【答题模板】文章具有……(朴素自然、清新明快、典雅华丽、含蓄蕴藉、辛辣尖锐等)特点,如……(用词、句式、手法等方面的例子),表达了……(内容、情感等)。

·

·

·

·

·

·

·

·

【典例三】(2023·恩施州)阅读下文,回答问题。

甜意充盈的夜晚

周华诚

①诗人悄无声息地走路,悄无声息地进屋。掩上门,还得闩上。说话也低声静气,仿佛生怕惊动了什么。

②写作前,我特意打电话问母亲,做米爆糖的夜晚,为什么那么神秘?

③母亲说,没有啊。那么晚,你们都睡了。

④我们确实都睡了,挨不住。灶膛里大块柴熊熊燃烧,人暖得睁不开眼。一只猫,蜷在灶后猫耳洞里,舒适地打着鼾。

⑤次日清晨我们醒来,一列一列米爆糖,早就整齐地躺在案板上,散发着好看的光泽。

⑥有米爆糖的冬天,令人心满意足。

⑦可我仍不罢休。我问母亲,制米爆糖的夜晚,是不是有什么禁忌?

⑧母亲说,没有什么禁忌啊。

⑨制米爆糖的夜晚,空气是甜滋溢的。父亲早早买了白糖,以及麦芽汁——我们叫糖娘。母亲早早炒好了米花。晒干的大米,在铁锅里与细沙同炒,米粒爆开,如怒放的花,一朵一朵,纷纷扬扬,在黑色的背景里,那么好看。

⑩现在,要用糖,那甜黏之物,把一切散落的、纷扬的、一个一个汉字一般的米花,凝结成句子、诗篇、文章;凝结出秩序、队伍、大地。

真的,糖,就是灵感。

糖娘就是灵感之娘。

这样一想,我就知道了制米爆糖的夜晚为什么静悄悄的。灵感是一种敏感的东西,稍稍的慌张,一点点牵强,十秒钟游离,都可以轻易地将它赶跑。

所以,制米爆糖的师傅,是十二月行走在村庄的诗人,身上带着甜味的诗人。

米爆糖师傅在村庄里为数不多,他们掌握的秘密是一般人无法知晓的。他们入夜行走,披星戴月(有时披雪戴花),穿越黝黑的田野、冗长的木桥,穿越零星的狗吠、高远的鸦声,走三四里路,去某一户人家。

人在灶前坐下,熊熊灶火用温暖裹挟了他。他捏一支烟,随手从灶膛抽出一块柴火,点燃。

好了,一个被甜意充盈的夜晚就此开始。糖在锅里,糖娘在锅里,这些东西被搅动起来,夜也就被搅动起来。当米花与糖搅到一定程度(具体到什么程度,由掌勺的诗人决定),就被迅速取出,热气腾腾地,倒进木案上那个“口”字形木架子间。穿上新鞋的人,站上案板去踩。踩那些米爆糖,直到它非常坚实(一篇好的文章,文字与文字之间也是具有这样稳定的结构:一字不易,密不可分)。然后动刀,先切成条,再切成片。嚓嚓嚓嚓,嚓嚓嚓嚓。

门是关紧的,风都吹不进。这让诗人感到踏实。有一次,在搅动一锅甜意的时候,门突然打开,一阵冷风吹进来,诗人心中一紧,手里一沉,锅里嘟噜嘟噜冒泡的糖液立时收了下去,熄了,干了。

他说,有什么东西来过。

有了“东西”来过,那一锅米爆糖再也无法凝结。松松散散,像一堆突然从树上掉落的叶子,像一篇被写坏了的文章(一个不喜欢的人的电话就轻易地打扰了写作进程),令人灰心。

明白了,这就是制米爆糖的“禁忌”:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑。

我离开村庄很多年,这样制米爆糖的夜晚也久违了。听母亲说,村庄里大家都不做米爆糖了。原因能想到——现在大家不缺吃的了,想吃什么,随时可以进城买到。

母亲说,现在城里就有当街做米爆糖的,就在街边,大白天的,一锅一锅做,不也做得好好的吗?哪有什么禁忌。

我却觉得,生活其实需要一点儿仪式感。

为什么我们的生活变得缺少趣味?

因为我们失去了那些门关得紧紧的、悄无声息的、甜意充盈的夜晚。

(选自江苏凤凰文艺出版社《陪花再坐一会儿》,有删改)

考点

请你结合文章多处写到的“关门”细节,理解文末画线句的深层含义。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点8

理解句子的含义

本题作答要结合文章写到的“关门”细节来分析。结合文章第①段“诗人悄无声息地走路,悄无声息地进屋。掩上门,还得闩上。说话也低声静气,仿佛生怕惊动了什么”、第 段“门是关紧的,风都吹不进。……熄了,干了”、第 段“明白了,这就是制米爆糖的‘禁忌’:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑”可知,“关门”带给自己安宁、踏实、创作的灵性。再结合第 段“为什么我们的生活变得缺少趣味?”可知,文章最后一段所说“因为我们失去了那些门关得紧紧的、悄无声息的、甜意充盈的夜晚”,作者认为:只有“关门”才能给自己留下一个空间,才能让自己躲避纷扰,才能摒弃杂念,静心专一地去做自己的事情,才能去感受生活、去享受生活,才能感受到我们生活充盈着甜意和情趣。据此理解分析概括作答。

考点

只有拒绝纷扰、内心宁静,严谨执着、专心致志,享受工作、热爱生活,我们的生活才能充满趣味。

1.明确句子的表层含义:联系语境分析句子写出了怎样的内容。

2.分析句子的深层含义:联系文章主旨,分析揭示了文章怎样的中心或思想情感。

3.从写作手法角度分析句子在文中的效果、作用。

【答题模板】表层含义:……(分析写作手法)。深层含义:……,表现了……的主旨(中心),表达了……的情感。

考点

第 段描写的现在制作米爆糖的场景,与过去的制作场景是不同的。请简要分析这种写作手法。

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

考点9

表现手法及其作用

从文章第 段“现在城里就有当街做米爆糖的,就在街边,大白天的,一锅一锅做”可以看出,现在制作米爆糖是随意的,这与第 段“明白了,这就是制米爆糖的‘禁忌’:忌外人串门,忌随便开门,忌高声谈笑”所写过去制作米爆糖的“禁忌”形成鲜明的对比,运用了对比的写作手法,突出地表现了过去人们制作米爆糖的慎重小心的态度,也从侧面反映了现在生活的富足和过去物质生活的相对匮乏。

采用了对比手法。将过去制米爆糖的慎重与现在制作米爆糖的随意进行对比,突出了过去制作米爆糖的慎重态度。

1.认真审题,确定答题方向。看题干是否要求具体的表现手法,或给出具体的提示性句子。

2.掌握各种表现手法的特点及作用。表现手法包括对比、铺垫、欲扬先抑、虚实结合、动静结合、借景抒情等。

3.题干已经明确要求具体表现手法的,根据该表现手法的特点及题干要求作答即可。

4.题干没有要求具体表现手法的,可按照以下步骤进行:

(1)联系全文,判断分析。对比、照应、设置悬念、伏笔、铺垫、欲扬先抑等表现手法讲究前后内容关联,可在阅读时前后勾画。

(2)从结构铺排入手。看开头结尾是否有特色;看是否有烘托、铺垫、照应等表现手法;看是否做到设置悬念、制造波澜、曲折有致等。

【答题模板】本句运用……的表现手法,点明(写出、抒发或交代)……。(可按照“明写法—述内容—析效果”的思路组织答案)

同课章节目录