【备考2025】中考语文一轮 语法 课件

文档属性

| 名称 | 【备考2025】中考语文一轮 语法 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 836.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-25 09:51:18 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

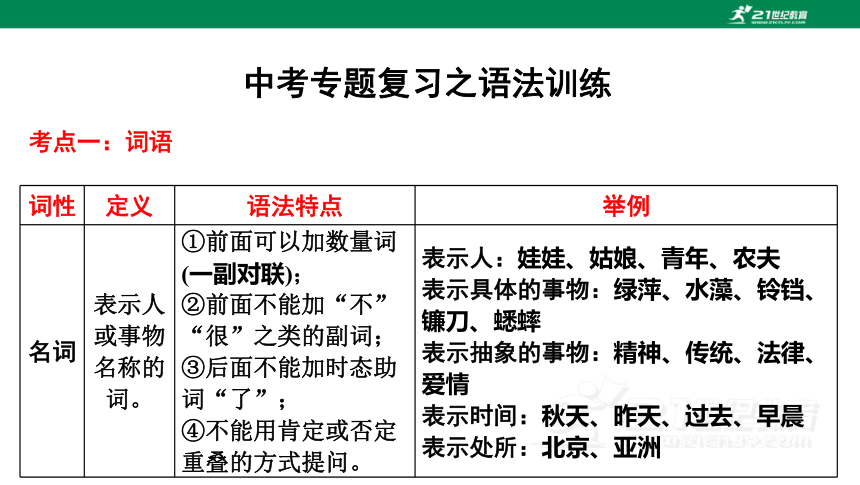

中考专题复习之语法训练

词性 定义 语法特点 举例

名词 表示人或事物名称的词。 ①前面可以加数量词 (一副对联); ②前面不能加“不” “很”之类的副词; ③后面不能加时态助词“了”; ④不能用肯定或否定重叠的方式提问。 表示人:娃娃、姑娘、青年、农夫

表示具体的事物:绿萍、水藻、铃铛、镰刀、蟋蟀

表示抽象的事物:精神、传统、法律、爱情

表示时间:秋天、昨天、过去、早晨

表示处所:北京、亚洲

考点一:词语

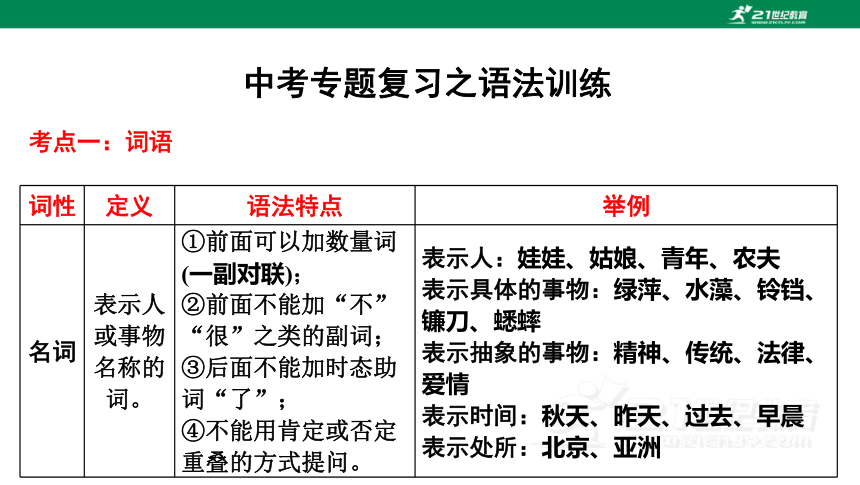

词性 定义 语法特点 举例

名词 表示方向位置的词。 常用在名词或名词性词语的后面,表示事物所在的位置或范围。 方位名词:上、下、左、右、前、后、东、南、西、北、里头、外边、以上、之下

形容 词 描摹人或事物的性质或状态的词。 ①许多形容词前面可以用“很” “最”“非常”“十分”“极” “多么”“那么”等表示程度的词来修饰; ②后面能加“着”“了”“过”这类时态助词,表示持续、完成或过去; ③一部分能重叠(慢慢、清清楚楚); ④能用肯定或否定重叠的方式提问。 表示状态:快、慢、软、硬、忙碌、悠闲、激动、凌乱、萧索

表示性质:好、坏、美、丑、强壮、纯粹、高尚、清脆

表示颜色:黑、白、橙、苍白、碧绿、绿油油、红彤彤

表示形状:大、小、宽、窄、笔直、弯曲、广袤

表示数量:许多、全部、多、少

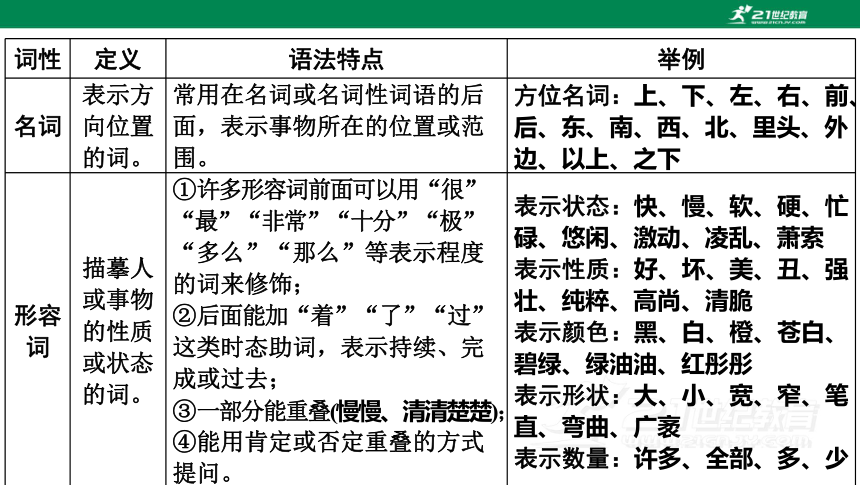

词性 定义 语法特点 举例

动词 表示动作行为、心理活动、发展变化的词。 ①前面可以加副词(刚走、很想); ②后面一般能加“着”“了”“过”之类的时态助词,表示动作的持续、完成或过去(看着、看了、看过); ③多数能重叠(想想、看看、讨论讨论)。 表示动作行为:走、跑、唱、跳、打、躺、学习、研究

表示心理活动:爱、恨、担心、喜欢、讨厌、想念、忘记、佩服

表示发展变化:增加、减少、扩大、提高、降低、发生、出现

表示可能、应该、意愿等意思的词。 ①不能重叠; ②后面不能加“着”“了”“过”之类表示时态的词; ③经常用在动词、形容词前。 能、能够、会、可能、可以、可、要、应、应该、应当、肯、敢、愿、愿意

表示动作趋向的词。 ①不能重叠;②经常用在动作行为的动词后,表示动作行为的方向。 上、下、去、来、进、出、到、过、过去、上来、回去、起来

另:表示判断,主要为“是”。如:老师安妮·莎莉文来到我家的这一天,是我一生中最重要的一天。

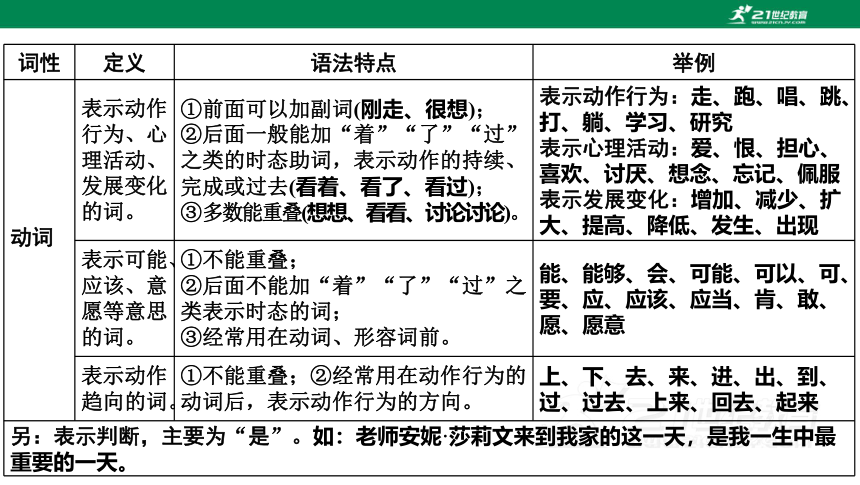

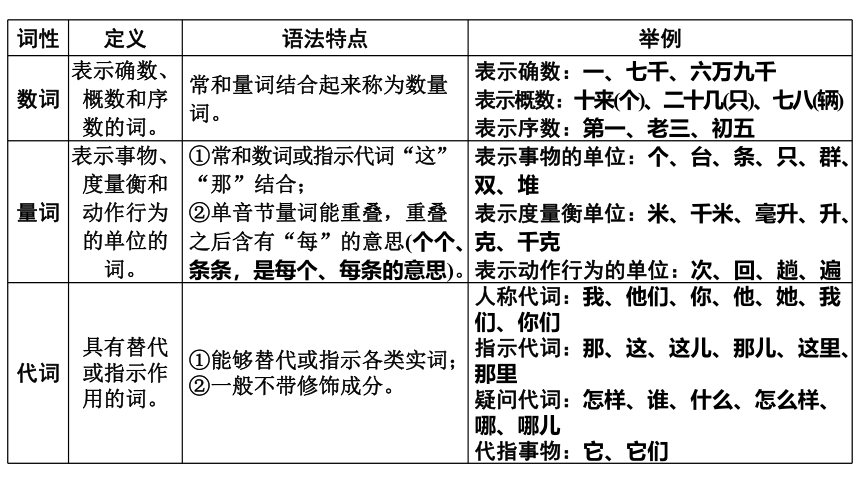

词性 定义 语法特点 举例

数词 表示确数、概数和序数的词。 常和量词结合起来称为数量词。 表示确数:一、七千、六万九千

表示概数:十来(个)、二十几(只)、七八(辆)

表示序数:第一、老三、初五

量词 表示事物、度量衡和动作行为的单位的词。 ①常和数词或指示代词“这” “那”结合; ②单音节量词能重叠,重叠之后含有“每”的意思(个个、条条,是每个、每条的意思)。 表示事物的单位:个、台、条、只、群、双、堆

表示度量衡单位:米、千米、毫升、升、克、千克

表示动作行为的单位:次、回、趟、遍

代词 具有替代或指示作用的词。 ①能够替代或指示各类实词; ②一般不带修饰成分。 人称代词:我、他们、你、他、她、我们、你们

指示代词:那、这、这儿、那儿、这里、那里

疑问代词:怎样、谁、什么、怎么样、哪、哪儿

代指事物:它、它们

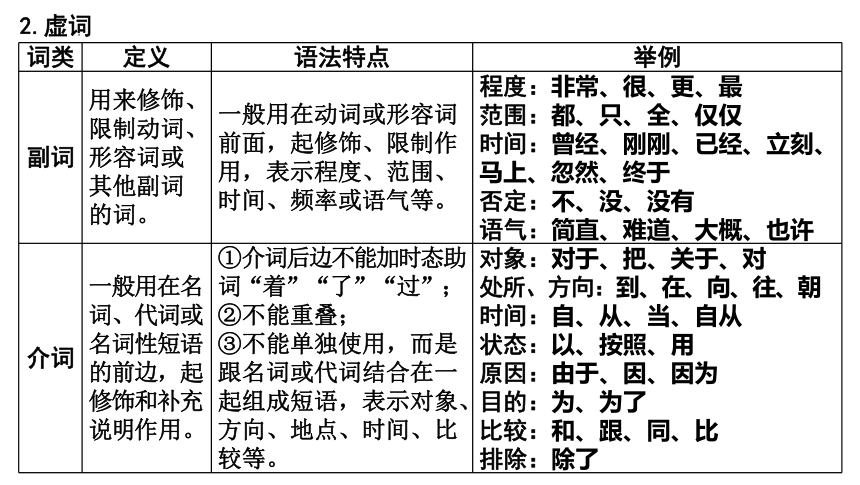

词类 定义 语法特点 举例

副词 用来修饰、限制动词、形容词或其他副词的词。 一般用在动词或形容词前面,起修饰、限制作用,表示程度、范围、时间、频率或语气等。 程度:非常、很、更、最

范围:都、只、全、仅仅

时间:曾经、刚刚、已经、立刻、马上、忽然、终于

否定:不、没、没有

语气:简直、难道、大概、也许

介词 一般用在名词、代词或名词性短语的前边,起修饰和补充说明作用。 ①介词后边不能加时态助词“着”“了”“过”; ②不能重叠; ③不能单独使用,而是跟名词或代词结合在一起组成短语,表示对象、方向、地点、时间、比较等。 对象:对于、把、关于、对

处所、方向:到、在、向、往、朝

时间:自、从、当、自从

状态:以、按照、用

原因:由于、因、因为

目的:为、为了

比较:和、跟、同、比

排除:除了

2.虚词

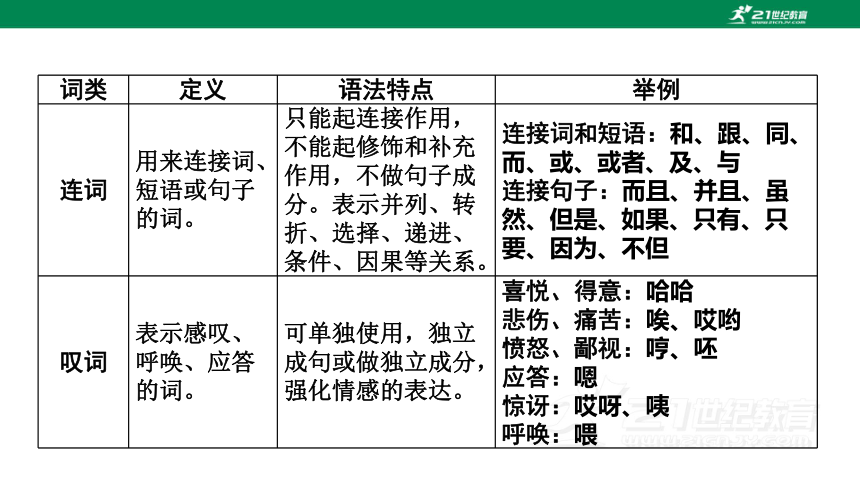

词类 定义 语法特点 举例

连词 用来连接词、短语或句子的词。 只能起连接作用,不能起修饰和补充作用,不做句子成分。表示并列、转折、选择、递进、条件、因果等关系。 连接词和短语:和、跟、同、而、或、或者、及、与

连接句子:而且、并且、虽然、但是、如果、只有、只要、因为、不但

叹词 表示感叹、呼唤、应答的词。 可单独使用,独立成句或做独立成分,强化情感的表达。 喜悦、得意:哈哈

悲伤、痛苦:唉、哎哟

愤怒、鄙视:哼、呸

应答:嗯

惊讶:哎呀、咦

呼唤:喂

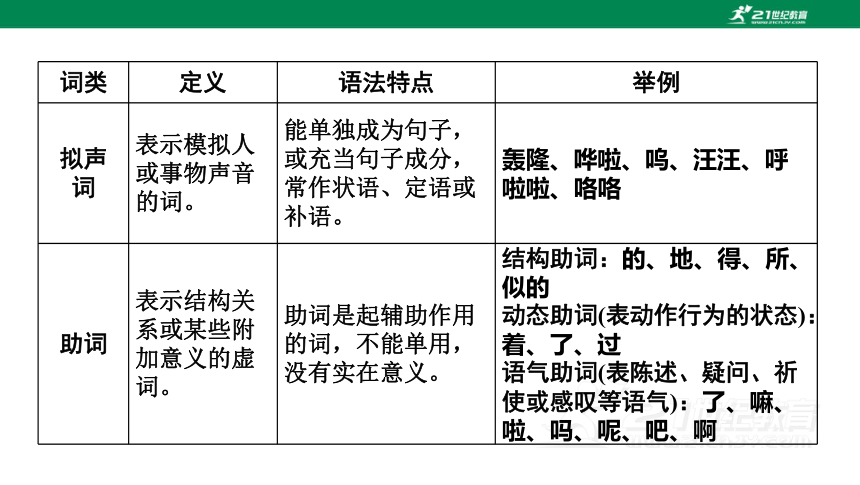

词类 定义 语法特点 举例

拟声 词 表示模拟人或事物声音的词。 能单独成为句子,或充当句子成分,常作状语、定语或补语。 轰隆、哗啦、呜、汪汪、呼啦啦、咯咯

助词 表示结构关系或某些附加意义的虚词。 助词是起辅助作用的词,不能单用,没有实在意义。 结构助词:的、地、得、所、似的

动态助词(表动作行为的状态):着、了、过

语气助词(表陈述、疑问、祈使或感叹等语气):了、嘛、啦、吗、呢、吧、啊

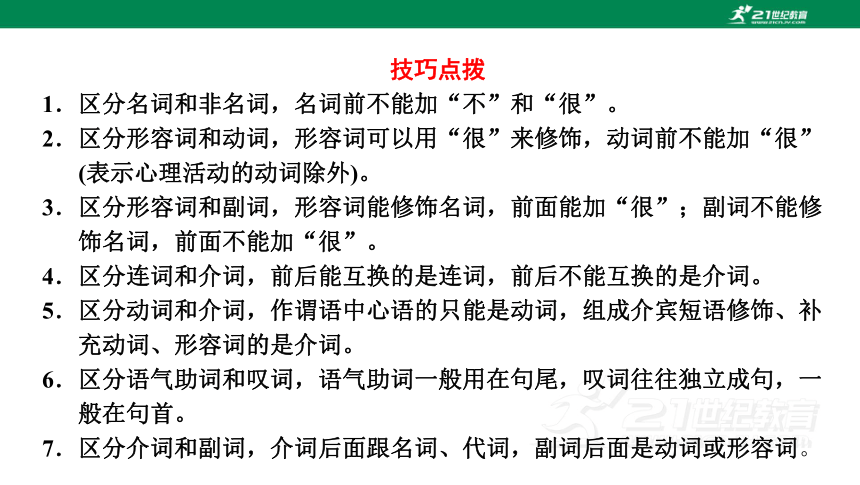

技巧点拨

1.区分名词和非名词,名词前不能加“不”和“很”。

2.区分形容词和动词,形容词可以用“很”来修饰,动词前不能加“很”

(表示心理活动的动词除外)。

3.区分形容词和副词,形容词能修饰名词,前面能加“很”;副词不能修

饰名词,前面不能加“很”。

4.区分连词和介词,前后能互换的是连词,前后不能互换的是介词。

5.区分动词和介词,作谓语中心语的只能是动词,组成介宾短语修饰、补

充动词、形容词的是介词。

6.区分语气助词和叹词,语气助词一般用在句尾,叹词往往独立成句,一

般在句首。

7.区分介词和副词,介词后面跟名词、代词,副词后面是动词或形容词。

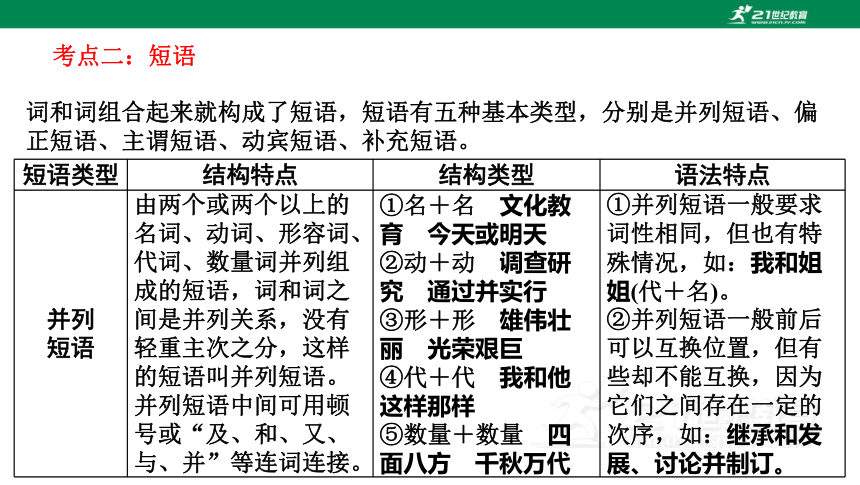

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

并列 短语 由两个或两个以上的名词、动词、形容词、代词、数量词并列组成的短语,词和词之间是并列关系,没有轻重主次之分,这样的短语叫并列短语。 并列短语中间可用顿号或“及、和、又、与、并”等连词连接。 ①名+名 文化教育 今天或明天 ②动+动 调查研究 通过并实行 ③形+形 雄伟壮丽 光荣艰巨 ④代+代 我和他 这样那样 ⑤数量+数量 四面八方 千秋万代 ①并列短语一般要求词性相同,但也有特殊情况,如:我和姐姐(代+名)。

②并列短语一般前后可以互换位置,但有些却不能互换,因为它们之间存在一定的次序,如:继承和发展、讨论并制订。

词和词组合起来就构成了短语,短语有五种基本类型,分别是并列短语、偏正短语、主谓短语、动宾短语、补充短语。

考点二:短语

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

偏正 短语 由名词、动词或形容词与它们前面起修饰作用的词组成的短语。 名词前面的修饰成分是定语,动词、形容词前面的修饰成分是状语。 ①定+中心语(名、代) (祖国)大地 (前进的)步伐 ②状+中心语(动、形) [独立]思考 [非常]漂亮 ①前偏后正,“偏”修饰、限制“正”。

②“的”是定语的标志,“地”是状语的标志。

主谓 短语 由表示陈述和被陈述关系的两个成分组合而成,被陈述的是主语,用来陈述的是谓语。 ①名+动 觉悟提高 曹刿论战 ②名+形 阳光灿烂 劳动光荣 ③代+动 我唱歌 ④代+形 他郁闷 ⑤名+名 明天国庆节 主谓短语前面的词表示“谁”或“什么”,后面的词说明前面的词“怎么样”“干什么”或“是什么”,前后两部分是被陈述和陈述的关系。如:老师讲课、雪花飘落。

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

动宾 短语 由动词与后面受动词支配的成分组合而成,受动词支配的成分是宾语。 动词+宾语 消灭敌人 发展生产 看电影 盖被子 宾语一般在动词后面回答“什么”“哪儿”等问题。

补充短语 由动词或形容词与后面起补充作用的成分组合而成,常用“得”表示,起补充作用的成分是补语。 ①动+补 看〈清楚〉抱〈起来〉洗〈干净〉盛〈满〉 ②形+补 红得〈透亮〉 密得〈不透气〉 暗得〈很〉? ①补充短语中的补语不能回答“谁”“什么”“哪儿”等问题。

②形容词为中心语时后面只有补语,因为形容词不能带宾语。

③结构助词“得”是补语的标志。

技巧点拨

1.先看两个词语有没有主次之分,有没有修饰与被修饰的关系,如果没有

就是并列短语。

2.如果前面的修饰后面的,就是偏正短语。

3.如果后面的修饰前面的,并且第一个词是名词或代词,就是主谓短语。

4.如果后面的修饰前面的,并且第一个词是动词,第二个词回答第一个词

“什么”“哪儿”“谁”等问题的就是动宾短语。

5.如果后面的修饰前面的并且第一个词是动词或形容词,第二个词回答第

一个词“怎样”“多久”“多少”等问题的就是补充短语。

1.符号:主语=、谓语-、宾语~、定语( )、状语[ ]、补语〈 〉。

【注】①句子的基本成分是:主语、谓语、宾语。补充成分是:定语、状语、补语。 ②主语部分和谓语部分之间可用“‖”隔开。

考点三:句子

成分 概念及举例 可充当词类

主语 谓语陈述的对象,指明说的人或事物。 如:春天像刚落地的娃娃。 赵州桥非常雄伟。 名词、代词、短语

谓语 对主语做陈述的成分,说明主语是什么或怎么样。 如:我赞美白杨树。 他又说又笑。 动词、形容词、短语

宾语 谓语的支配成分,表示动作行为的对象、结果等。 如:我喜欢他。 苏州园林里都有假山和池沼。 名词、代词、短语

2.句子成分:

成分 概念及举例 可充当词类

定语 名词中心语前面的修饰成分,说明事物的性质、状态或限定事物的领属、数量等。 如:我看见(美丽的)鲜花。 (肥胖的)黄蜂伏在菜花上。 形容词、数量词、

名词、代词、短语

状语 动词或形容词中心语前的修饰成分,表示谓语的方式、状态、时间等。 如:[在朝鲜的每一天],我[都][被一些东西]感动着。 副词、形容词、

代词、短语

补语 谓语的补充成分,补充说明谓语的情况、结果、处所、数量、时间等。 如:厚厚的积雪把一切都盖得〈严严实实〉。广大人民干得〈热火朝天〉。 形容词、动词、数

量词、代词、短语

考点4:复句

类型 判断方法 常用关联词语 举例

递进 复句 后一分句表示的意思比前一分句更进一层 不但(不仅、不只、不光)……而且(还、也、又)……,尚且……何况(更不用说、还)……,别说……连…… ①这十多个少年,委实没有一个不会凫水的,而且两三个还是弄潮的好手。(鲁迅《社戏》)

②船外别说空气和生命,连空间都没有……(刘慈欣《带上她的眼睛》)

承接 复句 各分句按照时间顺序分别说出连续的动作或相关的情况,具有先后相承的关系 首先……然后……,一……就……,起先……后面……,刚……就…… ①只有几个赤膊的人翻,翻了一阵,都进去了,接着走出一个小旦来,咿咿呀呀的唱。(鲁迅《社戏》)

②于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。(丁肇中《应有格物致知精神》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

并列 复句 各分句间是并列关系,没有主次之分,或表明正反两方面的情况,或说明一件事情的几个方面,或叙述相关的几件事情 既……又……,还,也,同样,不是……而是……,是……不是……,一方面……另一方面……,有时……有时……,也……也…… ①百行业为先,万恶懒为首。(梁启超《敬业与乐业》)

②人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。(梁启超《敬业与乐业》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

选择 复句 各分句分别叙述几种可能的情况,从中选择一个 与其……不如……, 宁可……也不……, 或者……或者……, 不是……就是……, 是……还是……, 要么……要么……, 或许……或许……, 可能……可能……, 也许……也许…… ①在他们的内心深处,与其说盼望着回家,毋宁说更害怕回家。(茨威格《伟大的悲剧》)

②也许是因为拔何首乌毁了泥墙罢,也许是因为将砖头抛到间壁的梁家去了罢,也许是因为站在石井栏上跳了下来罢。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

转折 复句 前后两个分句用“而”或 “但”连接,表示后一个分句转而陈述与前一个分句相反或相对的意思 虽然(虽、尽管)……但是(但、可是、却、而、还是)……,但是,但,然而,只是,不过,倒,竟然 ①政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。(雨果《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》)

②他并没有先“说”,但他“做”

了,做出了卓越的成绩。(臧克家《说和做——记闻一多先生言行片段》)

因果 复句 用“因为” “所以”连接,表示前后的因果关系 因为(因)……所以(便)……,由于……因而……,因此,故此,故而,之所以……是因 为……,既然……就…… ①凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。(梁启超《敬业与乐业》)

②当时,他是美国家喻户晓的人物,因为他曾成功地领导战时美国的原子弹制造工作。(杨振宁《邓稼先》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

假设 复句 表示假设某种情况发生会出现怎样的结果。一般是前一分句提出假设,后一分句推断结果 如果(假如、倘若、若、要是、要、若要、假若、如若)……就(那么、那、便、那就)……,即使 (就是、就算、纵然、哪怕、即便、纵使)……也(还、还是)……,再……也……,万一…… ①倘若用手指按住它的脊梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

②如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

条件 复句 表示满足某种条件的话会出现怎样的结果。前一分句提出条件,后一分句推断结果 只要……就……,只有……才……,除非……才(不)……,无论(不管、不论)……都…… ①人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。(梁启超《敬业与乐业》)

②一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(毛泽东《纪念白求恩》)

技巧点拨

1.利用好关联词。关联词是一个复句的重要标志,准确牢记关联词代表

的关系,即可正确判断。

2.多重复句的知识,初中只要求学会划分二重复句。要保证二重复句划分

得正确,必须突破以下两个难点:

(1)明确分句数量。要明确分句的数量,首先就得了解分句的两个重要特点:第一,在结构上相对独立(即不相互充当句子成分)的是分句,不独立(即充当了句子成分)的不是分句;第二,一定有语音停顿,书面上用逗号、分号、冒号标识,没有语音停顿的不是分句。如:“因为接连上了一个礼拜的夜班,每天都要在车上摇晃十几个钟头,我已经困软得像一团棉花了。”这个句子有三个分句,每个分句的后面都有语音停顿。以上两个特点都是构成分句的条件,只有完全满足这两个条件,它才是分句。所以,判断一个分句,必须同时满足这两个条件,缺一不可。

(2)明确第一层次的所在及其关系。第一步,要通观全局,从总体上分析,找出构成全句第一层次的有关分句,并弄清它们之间的意义关系。如:上面所给例句中,“因为……我……”为第一重句,是因果关系。第二步,再对第一层次的各个分句做分析,看它们是不是复句。如果是复句,再找出构成这个复句的有关分句,并弄清分句间的意义关系,这就是整个复句的第二层次。“接连上了一个礼拜的夜班,每天都要在车上摇晃十几个钟头”之间是并列关系,是导致“我已经困软得像一团棉花了”的共同原因。

1.有关下面文段的说法,不正确的一项是( )

【解析】“涵养水源”“调节气候”“保护生物”是动宾短语,“防风固沙”是并列短语。

C

中考链接

【解析】语序不当,应将“不断发展”与“始终坚持”调换位置。

B

3.下列短语结构类型完全一致的一项是( )

A.热血沸腾 长途跋涉 风云变幻 锐不可当

B.沥尽心血 心旷神怡 抑扬顿挫 和颜悦色

C.别出心裁 聚精会神 昂首挺胸 春寒料峭

D.津津有味 囫囵吞枣 言外之意 姗姗来迟

【解析】A.“热血沸腾”是主谓短语,“长途跋涉”是偏正短语,“风云变幻”是主谓短语,“锐不可当”是补充短语;B.“沥尽心血”是动宾短语,“心旷神怡”“抑扬顿挫”“和颜悦色”是并列短语;C.“别出心裁”是动宾短语,“聚精会神”“昂首挺胸”是并列短语,“春寒料峭”是主谓短语;D.均为偏正短语。

D

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

中考专题复习之语法训练

词性 定义 语法特点 举例

名词 表示人或事物名称的词。 ①前面可以加数量词 (一副对联); ②前面不能加“不” “很”之类的副词; ③后面不能加时态助词“了”; ④不能用肯定或否定重叠的方式提问。 表示人:娃娃、姑娘、青年、农夫

表示具体的事物:绿萍、水藻、铃铛、镰刀、蟋蟀

表示抽象的事物:精神、传统、法律、爱情

表示时间:秋天、昨天、过去、早晨

表示处所:北京、亚洲

考点一:词语

词性 定义 语法特点 举例

名词 表示方向位置的词。 常用在名词或名词性词语的后面,表示事物所在的位置或范围。 方位名词:上、下、左、右、前、后、东、南、西、北、里头、外边、以上、之下

形容 词 描摹人或事物的性质或状态的词。 ①许多形容词前面可以用“很” “最”“非常”“十分”“极” “多么”“那么”等表示程度的词来修饰; ②后面能加“着”“了”“过”这类时态助词,表示持续、完成或过去; ③一部分能重叠(慢慢、清清楚楚); ④能用肯定或否定重叠的方式提问。 表示状态:快、慢、软、硬、忙碌、悠闲、激动、凌乱、萧索

表示性质:好、坏、美、丑、强壮、纯粹、高尚、清脆

表示颜色:黑、白、橙、苍白、碧绿、绿油油、红彤彤

表示形状:大、小、宽、窄、笔直、弯曲、广袤

表示数量:许多、全部、多、少

词性 定义 语法特点 举例

动词 表示动作行为、心理活动、发展变化的词。 ①前面可以加副词(刚走、很想); ②后面一般能加“着”“了”“过”之类的时态助词,表示动作的持续、完成或过去(看着、看了、看过); ③多数能重叠(想想、看看、讨论讨论)。 表示动作行为:走、跑、唱、跳、打、躺、学习、研究

表示心理活动:爱、恨、担心、喜欢、讨厌、想念、忘记、佩服

表示发展变化:增加、减少、扩大、提高、降低、发生、出现

表示可能、应该、意愿等意思的词。 ①不能重叠; ②后面不能加“着”“了”“过”之类表示时态的词; ③经常用在动词、形容词前。 能、能够、会、可能、可以、可、要、应、应该、应当、肯、敢、愿、愿意

表示动作趋向的词。 ①不能重叠;②经常用在动作行为的动词后,表示动作行为的方向。 上、下、去、来、进、出、到、过、过去、上来、回去、起来

另:表示判断,主要为“是”。如:老师安妮·莎莉文来到我家的这一天,是我一生中最重要的一天。

词性 定义 语法特点 举例

数词 表示确数、概数和序数的词。 常和量词结合起来称为数量词。 表示确数:一、七千、六万九千

表示概数:十来(个)、二十几(只)、七八(辆)

表示序数:第一、老三、初五

量词 表示事物、度量衡和动作行为的单位的词。 ①常和数词或指示代词“这” “那”结合; ②单音节量词能重叠,重叠之后含有“每”的意思(个个、条条,是每个、每条的意思)。 表示事物的单位:个、台、条、只、群、双、堆

表示度量衡单位:米、千米、毫升、升、克、千克

表示动作行为的单位:次、回、趟、遍

代词 具有替代或指示作用的词。 ①能够替代或指示各类实词; ②一般不带修饰成分。 人称代词:我、他们、你、他、她、我们、你们

指示代词:那、这、这儿、那儿、这里、那里

疑问代词:怎样、谁、什么、怎么样、哪、哪儿

代指事物:它、它们

词类 定义 语法特点 举例

副词 用来修饰、限制动词、形容词或其他副词的词。 一般用在动词或形容词前面,起修饰、限制作用,表示程度、范围、时间、频率或语气等。 程度:非常、很、更、最

范围:都、只、全、仅仅

时间:曾经、刚刚、已经、立刻、马上、忽然、终于

否定:不、没、没有

语气:简直、难道、大概、也许

介词 一般用在名词、代词或名词性短语的前边,起修饰和补充说明作用。 ①介词后边不能加时态助词“着”“了”“过”; ②不能重叠; ③不能单独使用,而是跟名词或代词结合在一起组成短语,表示对象、方向、地点、时间、比较等。 对象:对于、把、关于、对

处所、方向:到、在、向、往、朝

时间:自、从、当、自从

状态:以、按照、用

原因:由于、因、因为

目的:为、为了

比较:和、跟、同、比

排除:除了

2.虚词

词类 定义 语法特点 举例

连词 用来连接词、短语或句子的词。 只能起连接作用,不能起修饰和补充作用,不做句子成分。表示并列、转折、选择、递进、条件、因果等关系。 连接词和短语:和、跟、同、而、或、或者、及、与

连接句子:而且、并且、虽然、但是、如果、只有、只要、因为、不但

叹词 表示感叹、呼唤、应答的词。 可单独使用,独立成句或做独立成分,强化情感的表达。 喜悦、得意:哈哈

悲伤、痛苦:唉、哎哟

愤怒、鄙视:哼、呸

应答:嗯

惊讶:哎呀、咦

呼唤:喂

词类 定义 语法特点 举例

拟声 词 表示模拟人或事物声音的词。 能单独成为句子,或充当句子成分,常作状语、定语或补语。 轰隆、哗啦、呜、汪汪、呼啦啦、咯咯

助词 表示结构关系或某些附加意义的虚词。 助词是起辅助作用的词,不能单用,没有实在意义。 结构助词:的、地、得、所、似的

动态助词(表动作行为的状态):着、了、过

语气助词(表陈述、疑问、祈使或感叹等语气):了、嘛、啦、吗、呢、吧、啊

技巧点拨

1.区分名词和非名词,名词前不能加“不”和“很”。

2.区分形容词和动词,形容词可以用“很”来修饰,动词前不能加“很”

(表示心理活动的动词除外)。

3.区分形容词和副词,形容词能修饰名词,前面能加“很”;副词不能修

饰名词,前面不能加“很”。

4.区分连词和介词,前后能互换的是连词,前后不能互换的是介词。

5.区分动词和介词,作谓语中心语的只能是动词,组成介宾短语修饰、补

充动词、形容词的是介词。

6.区分语气助词和叹词,语气助词一般用在句尾,叹词往往独立成句,一

般在句首。

7.区分介词和副词,介词后面跟名词、代词,副词后面是动词或形容词。

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

并列 短语 由两个或两个以上的名词、动词、形容词、代词、数量词并列组成的短语,词和词之间是并列关系,没有轻重主次之分,这样的短语叫并列短语。 并列短语中间可用顿号或“及、和、又、与、并”等连词连接。 ①名+名 文化教育 今天或明天 ②动+动 调查研究 通过并实行 ③形+形 雄伟壮丽 光荣艰巨 ④代+代 我和他 这样那样 ⑤数量+数量 四面八方 千秋万代 ①并列短语一般要求词性相同,但也有特殊情况,如:我和姐姐(代+名)。

②并列短语一般前后可以互换位置,但有些却不能互换,因为它们之间存在一定的次序,如:继承和发展、讨论并制订。

词和词组合起来就构成了短语,短语有五种基本类型,分别是并列短语、偏正短语、主谓短语、动宾短语、补充短语。

考点二:短语

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

偏正 短语 由名词、动词或形容词与它们前面起修饰作用的词组成的短语。 名词前面的修饰成分是定语,动词、形容词前面的修饰成分是状语。 ①定+中心语(名、代) (祖国)大地 (前进的)步伐 ②状+中心语(动、形) [独立]思考 [非常]漂亮 ①前偏后正,“偏”修饰、限制“正”。

②“的”是定语的标志,“地”是状语的标志。

主谓 短语 由表示陈述和被陈述关系的两个成分组合而成,被陈述的是主语,用来陈述的是谓语。 ①名+动 觉悟提高 曹刿论战 ②名+形 阳光灿烂 劳动光荣 ③代+动 我唱歌 ④代+形 他郁闷 ⑤名+名 明天国庆节 主谓短语前面的词表示“谁”或“什么”,后面的词说明前面的词“怎么样”“干什么”或“是什么”,前后两部分是被陈述和陈述的关系。如:老师讲课、雪花飘落。

短语类型 结构特点 结构类型 语法特点

动宾 短语 由动词与后面受动词支配的成分组合而成,受动词支配的成分是宾语。 动词+宾语 消灭敌人 发展生产 看电影 盖被子 宾语一般在动词后面回答“什么”“哪儿”等问题。

补充短语 由动词或形容词与后面起补充作用的成分组合而成,常用“得”表示,起补充作用的成分是补语。 ①动+补 看〈清楚〉抱〈起来〉洗〈干净〉盛〈满〉 ②形+补 红得〈透亮〉 密得〈不透气〉 暗得〈很〉? ①补充短语中的补语不能回答“谁”“什么”“哪儿”等问题。

②形容词为中心语时后面只有补语,因为形容词不能带宾语。

③结构助词“得”是补语的标志。

技巧点拨

1.先看两个词语有没有主次之分,有没有修饰与被修饰的关系,如果没有

就是并列短语。

2.如果前面的修饰后面的,就是偏正短语。

3.如果后面的修饰前面的,并且第一个词是名词或代词,就是主谓短语。

4.如果后面的修饰前面的,并且第一个词是动词,第二个词回答第一个词

“什么”“哪儿”“谁”等问题的就是动宾短语。

5.如果后面的修饰前面的并且第一个词是动词或形容词,第二个词回答第

一个词“怎样”“多久”“多少”等问题的就是补充短语。

1.符号:主语=、谓语-、宾语~、定语( )、状语[ ]、补语〈 〉。

【注】①句子的基本成分是:主语、谓语、宾语。补充成分是:定语、状语、补语。 ②主语部分和谓语部分之间可用“‖”隔开。

考点三:句子

成分 概念及举例 可充当词类

主语 谓语陈述的对象,指明说的人或事物。 如:春天像刚落地的娃娃。 赵州桥非常雄伟。 名词、代词、短语

谓语 对主语做陈述的成分,说明主语是什么或怎么样。 如:我赞美白杨树。 他又说又笑。 动词、形容词、短语

宾语 谓语的支配成分,表示动作行为的对象、结果等。 如:我喜欢他。 苏州园林里都有假山和池沼。 名词、代词、短语

2.句子成分:

成分 概念及举例 可充当词类

定语 名词中心语前面的修饰成分,说明事物的性质、状态或限定事物的领属、数量等。 如:我看见(美丽的)鲜花。 (肥胖的)黄蜂伏在菜花上。 形容词、数量词、

名词、代词、短语

状语 动词或形容词中心语前的修饰成分,表示谓语的方式、状态、时间等。 如:[在朝鲜的每一天],我[都][被一些东西]感动着。 副词、形容词、

代词、短语

补语 谓语的补充成分,补充说明谓语的情况、结果、处所、数量、时间等。 如:厚厚的积雪把一切都盖得〈严严实实〉。广大人民干得〈热火朝天〉。 形容词、动词、数

量词、代词、短语

考点4:复句

类型 判断方法 常用关联词语 举例

递进 复句 后一分句表示的意思比前一分句更进一层 不但(不仅、不只、不光)……而且(还、也、又)……,尚且……何况(更不用说、还)……,别说……连…… ①这十多个少年,委实没有一个不会凫水的,而且两三个还是弄潮的好手。(鲁迅《社戏》)

②船外别说空气和生命,连空间都没有……(刘慈欣《带上她的眼睛》)

承接 复句 各分句按照时间顺序分别说出连续的动作或相关的情况,具有先后相承的关系 首先……然后……,一……就……,起先……后面……,刚……就…… ①只有几个赤膊的人翻,翻了一阵,都进去了,接着走出一个小旦来,咿咿呀呀的唱。(鲁迅《社戏》)

②于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。(丁肇中《应有格物致知精神》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

并列 复句 各分句间是并列关系,没有主次之分,或表明正反两方面的情况,或说明一件事情的几个方面,或叙述相关的几件事情 既……又……,还,也,同样,不是……而是……,是……不是……,一方面……另一方面……,有时……有时……,也……也…… ①百行业为先,万恶懒为首。(梁启超《敬业与乐业》)

②人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。(梁启超《敬业与乐业》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

选择 复句 各分句分别叙述几种可能的情况,从中选择一个 与其……不如……, 宁可……也不……, 或者……或者……, 不是……就是……, 是……还是……, 要么……要么……, 或许……或许……, 可能……可能……, 也许……也许…… ①在他们的内心深处,与其说盼望着回家,毋宁说更害怕回家。(茨威格《伟大的悲剧》)

②也许是因为拔何首乌毁了泥墙罢,也许是因为将砖头抛到间壁的梁家去了罢,也许是因为站在石井栏上跳了下来罢。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

转折 复句 前后两个分句用“而”或 “但”连接,表示后一个分句转而陈述与前一个分句相反或相对的意思 虽然(虽、尽管)……但是(但、可是、却、而、还是)……,但是,但,然而,只是,不过,倒,竟然 ①政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。(雨果《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》)

②他并没有先“说”,但他“做”

了,做出了卓越的成绩。(臧克家《说和做——记闻一多先生言行片段》)

因果 复句 用“因为” “所以”连接,表示前后的因果关系 因为(因)……所以(便)……,由于……因而……,因此,故此,故而,之所以……是因 为……,既然……就…… ①凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。(梁启超《敬业与乐业》)

②当时,他是美国家喻户晓的人物,因为他曾成功地领导战时美国的原子弹制造工作。(杨振宁《邓稼先》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

假设 复句 表示假设某种情况发生会出现怎样的结果。一般是前一分句提出假设,后一分句推断结果 如果(假如、倘若、若、要是、要、若要、假若、如若)……就(那么、那、便、那就)……,即使 (就是、就算、纵然、哪怕、即便、纵使)……也(还、还是)……,再……也……,万一…… ①倘若用手指按住它的脊梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

②如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(莫泊桑《我的叔叔于勒》)

类型 判断方法 常用关联词语 举例

条件 复句 表示满足某种条件的话会出现怎样的结果。前一分句提出条件,后一分句推断结果 只要……就……,只有……才……,除非……才(不)……,无论(不管、不论)……都…… ①人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。(梁启超《敬业与乐业》)

②一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(毛泽东《纪念白求恩》)

技巧点拨

1.利用好关联词。关联词是一个复句的重要标志,准确牢记关联词代表

的关系,即可正确判断。

2.多重复句的知识,初中只要求学会划分二重复句。要保证二重复句划分

得正确,必须突破以下两个难点:

(1)明确分句数量。要明确分句的数量,首先就得了解分句的两个重要特点:第一,在结构上相对独立(即不相互充当句子成分)的是分句,不独立(即充当了句子成分)的不是分句;第二,一定有语音停顿,书面上用逗号、分号、冒号标识,没有语音停顿的不是分句。如:“因为接连上了一个礼拜的夜班,每天都要在车上摇晃十几个钟头,我已经困软得像一团棉花了。”这个句子有三个分句,每个分句的后面都有语音停顿。以上两个特点都是构成分句的条件,只有完全满足这两个条件,它才是分句。所以,判断一个分句,必须同时满足这两个条件,缺一不可。

(2)明确第一层次的所在及其关系。第一步,要通观全局,从总体上分析,找出构成全句第一层次的有关分句,并弄清它们之间的意义关系。如:上面所给例句中,“因为……我……”为第一重句,是因果关系。第二步,再对第一层次的各个分句做分析,看它们是不是复句。如果是复句,再找出构成这个复句的有关分句,并弄清分句间的意义关系,这就是整个复句的第二层次。“接连上了一个礼拜的夜班,每天都要在车上摇晃十几个钟头”之间是并列关系,是导致“我已经困软得像一团棉花了”的共同原因。

1.有关下面文段的说法,不正确的一项是( )

【解析】“涵养水源”“调节气候”“保护生物”是动宾短语,“防风固沙”是并列短语。

C

中考链接

【解析】语序不当,应将“不断发展”与“始终坚持”调换位置。

B

3.下列短语结构类型完全一致的一项是( )

A.热血沸腾 长途跋涉 风云变幻 锐不可当

B.沥尽心血 心旷神怡 抑扬顿挫 和颜悦色

C.别出心裁 聚精会神 昂首挺胸 春寒料峭

D.津津有味 囫囵吞枣 言外之意 姗姗来迟

【解析】A.“热血沸腾”是主谓短语,“长途跋涉”是偏正短语,“风云变幻”是主谓短语,“锐不可当”是补充短语;B.“沥尽心血”是动宾短语,“心旷神怡”“抑扬顿挫”“和颜悦色”是并列短语;C.“别出心裁”是动宾短语,“聚精会神”“昂首挺胸”是并列短语,“春寒料峭”是主谓短语;D.均为偏正短语。

D

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录