江苏省盐城市2023-2024学年高二下学期6月期终考试语文试题(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省盐城市2023-2024学年高二下学期6月期终考试语文试题(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 861.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-25 10:56:02 | ||

图片预览

文档简介

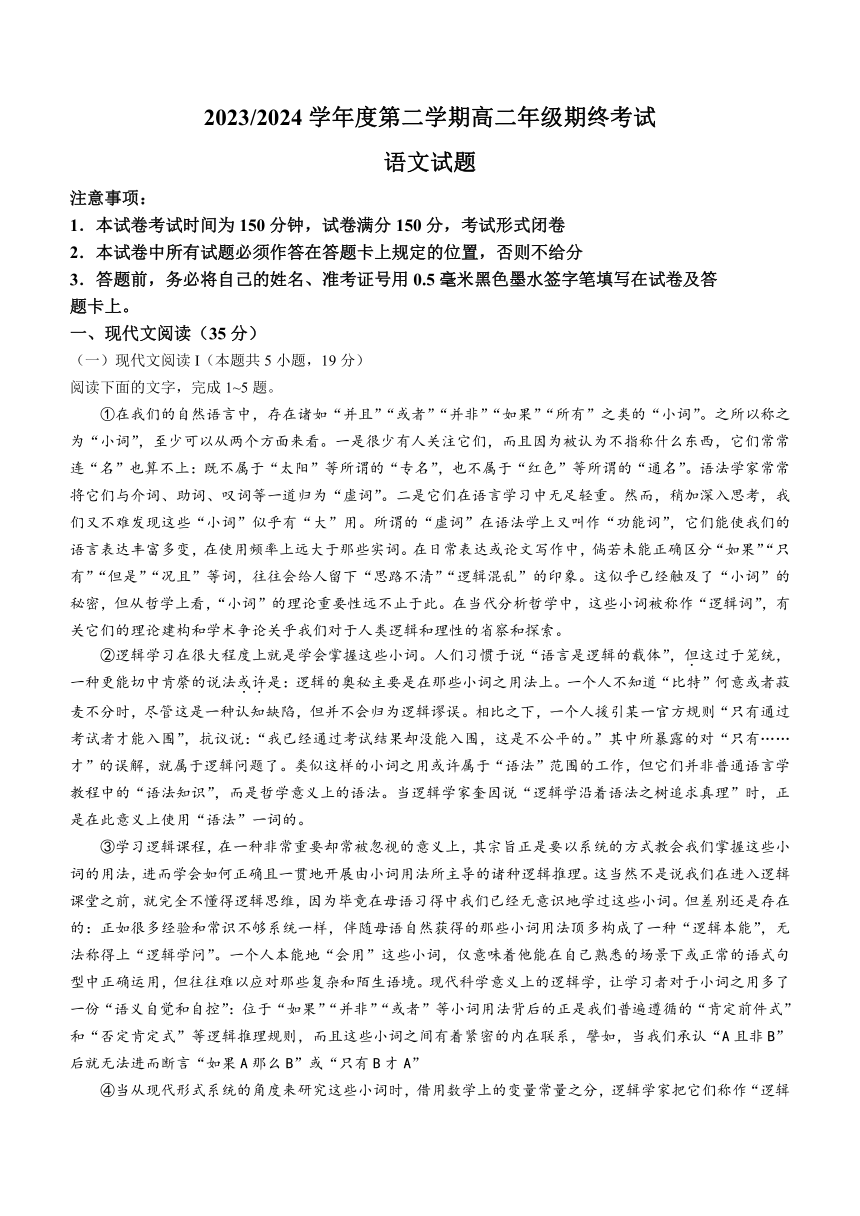

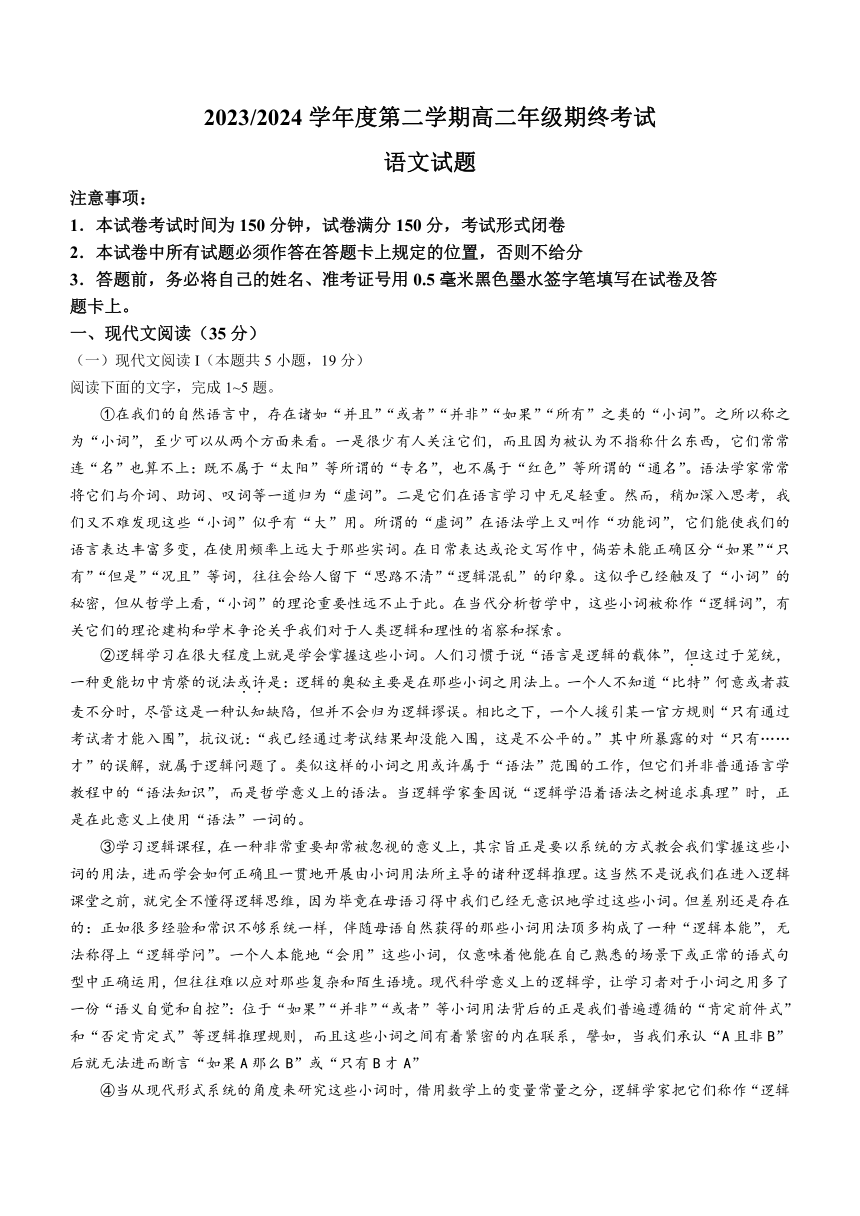

2023/2024学年度第二学期高二年级期终考试

语文试题

注意事项:

1.本试卷考试时间为 150分钟,试卷满分 150分,考试形式闭卷

2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分

3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用 0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答

题卡上。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5小题,19分)

阅读下面的文字,完成 1~5题。

①在我们的自然语言中,存在诸如“并且”“或者”“并非”“如果”“所有”之类的“小词”。之所以称之

为“小词”,至少可以从两个方面来看。一是很少有人关注它们,而且因为被认为不指称什么东西,它们常常

连“名”也算不上:既不属于“太阳”等所谓的“专名”,也不属于“红色”等所谓的“通名”。语法学家常常

将它们与介词、助词、叹词等一道归为“虚词”。二是它们在语言学习中无足轻重。然而,稍加深入思考,我

们又不难发现这些“小词”似乎有“大”用。所谓的“虚词”在语法学上又叫作“功能词”,它们能使我们的

语言表达丰富多变,在使用频率上远大于那些实词。在日常表达或论文写作中,倘若未能正确区分“如果”“只

有”“但是”“况且”等词,往往会给人留下“思路不清”“逻辑混乱”的印象。这似乎已经触及了“小词”的

秘密,但从哲学上看,“小词”的理论重要性远不止于此。在当代分析哲学中,这些小词被称作“逻辑词”,有

关它们的理论建构和学术争论关乎我们对于人类逻辑和理性的省察和探索。

②逻辑学习在很大程度上就是学会掌握这些小词。人们习惯于说“语言是逻辑的载体”,但.这过于笼统,

一种更能切中肯綮的说法或.许.是:逻辑的奥秘主要是在那些小词之用法上。一个人不知道“比特”何意或者菽

麦不分时,尽管这是一种认知缺陷,但并不会归为逻辑谬误。相比之下,一个人援引某一官方规则“只有通过

考试者才能入围”,抗议说:“我已经通过考试结果却没能入围,这是不公平的。”其中所暴露的对“只有……

才”的误解,就属于逻辑问题了。类似这样的小词之用或许属于“语法”范围的工作,但它们并非普通语言学

教程中的“语法知识”,而是哲学意义上的语法。当逻辑学家奎因说“逻辑学沿着语法之树追求真理”时,正

是在此意义上使用“语法”一词的。

③学习逻辑课程,在一种非常重要却常被忽视的意义上,其宗旨正是要以系统的方式教会我们掌握这些小

词的用法,进而学会如何正确且一贯地开展由小词用法所主导的诸种逻辑推理。这当然不是说我们在进入逻辑

课堂之前,就完全不懂得逻辑思维,因为毕竟在母语习得中我们已经无意识地学过这些小词。但差别还是存在

的:正如很多经验和常识不够系统一样,伴随母语自然获得的那些小词用法顶多构成了一种“逻辑本能”,无

法称得上“逻辑学问”。一个人本能地“会用”这些小词,仅意味着他能在自己熟悉的场景下或正常的语式句

型中正确运用,但往往难以应对那些复杂和陌生语境。现代科学意义上的逻辑学,让学习者对于小词之用多了

一份“语义自觉和自控”:位于“如果”“并非”“或者”等小词用法背后的正是我们普遍遵循的“肯定前件式”

和“否定肯定式”等逻辑推理规则,而且这些小词之间有着紧密的内在联系,譬如,当我们承认“A 且非 B”

后就无法进而断言“如果 A 那么 B”或“只有 B才 A”

④当从现代形式系统的角度来研究这些小词时,借用数学上的变量常量之分,逻辑学家把它们称作“逻辑

常项”,以区别于那些被认为变化之后不会影响我们思维“逻辑性”因而常被处理为“变项”的词语。对于变

项,通常采用普通的字母 ABC 等表示;而对于常项,则专门设计了一套人工符号,譬如:用→表示“如果”,

用 V 表示“或者”。如此符号化“小词”,并不只是抽象或记法缩略的需要,它代表着我们对于人类思维形式的

把握和凸显。如果说逻辑学之所以又称作“形式逻辑”是因为其研究对象乃思维的形式结构(而非内容)的话,

那么形式性之所以能反映思维的逻辑性则主要是因为其中作为常项的那些小词。也正是在这种意义上,塔斯基、

奎因、布兰顿等哲学家直接把这些小词称作“逻辑词”,以凸显其在人类语言和思维系统中的独特地位。

⑤站在语言进化的角度,可以设想,这些逻辑词之所以能彰显思维形式,可能是人类长期社会实践中所积

累(或“自然选择”)的某种思想和行为方式在人类语言中的凝聚和固化。而从形而上学的视角看,这些小词

之所以能成功刻画思维结构,并帮助我们应对日常及科学研究中的各种推理难题,罗素等哲学家试图论证,是

因为它们反映着我们作为认识者与外部世界在结构上的暗合。换言之,这些小词的意义或许是源自对于这个世

界之自然结构(或曰秩序)的指称,正如“太阳”一词的意义源于宇宙中所存在的一颗恒星。

⑥现代科技的迅猛发展,特别是人工智能的出现,使得“认识自己”这一古老的哲学之问生发新的维度和

意蕴,其中就包括对人类语言和思维的全方位反思。逻辑及理性作为当代人最基本的“规范”关怀,一直位于

这场反思的根基处。然而,逻辑和理性的奥义不能在柏拉图的天国寻找,我们应返回人类的言语实践,尤其是

围绕小词养成的言语行为方式以及对小词之用的探索与评价。当代形式逻辑和逻辑哲学在这场“认识自己”的

新征程中的重要贡献之一就在于:与认知语言学、认知心理学、语义学、计算机科学等一道,经由小词之门径,

向人类理性规范的纵深挺进。

(摘编自张留华《小词之用,关乎人类的逻辑和理性》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“这似乎触及了小词的秘密”中的“这”,指的是在语言表达中不能正确运用小词造成“逻辑混乱”的现象。

B.学习逻辑课程的宗旨是学会持续地开展由小词用法所主导的各种逻辑推理,并能以系统的方式掌握其用法。

C.一些哲学家直接把小词称作“逻辑词”,是因为作为常项的小词能在形式结构层面反映思维的逻辑性。

D.作者用“太阳”一词的意源作类比,形象说明小词的意源可能是对于这个世界的自然结构(或秩序)的指

称。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.小调在语法学上被叫作“功能词”,在新必上则被称为“逻辑词”,不同的理论建构都彰显出语言表达对理

性的追求。

B.遵循“肯定前件式”逻辑推理规则,如果前提是“如果今天下雨,那么我会带伞”,且今天确实下雨了,

那么可推断出“我会带伞”。

C.语言中凝固了我们在认知与实践中形成的思想和行为方式,从这个意义上讲,小词能够反映我们的思维

D.当下,我们应返回人类的言语实践,在小词养成的言语行为方式以及对小词之用的探索与评价中,寻找逻

辑和理性的奥义。

3.下列选项的“小词”运用,存在逻辑问题的一项是(3分)( )

A.我们不仅要从发展的观点看待实践的标准,而且要承认实践是真理的标准。

B.揭示客观真理确非容易,但是表达自己的真实思想应该并非难事。

C.只要在自然状况下有变异发生,那么认为自然选择不曾发挥作用就很难解释了。

D.我认为,宇宙里很可能到处都充满着生命,只是我们人类尚未发现而已。

4.简要分析第②段中两处加点“小词”是如何体现逻辑和理性的。(4分)

5.李华同学的作文经常被老师点评为“思路不清”“逻辑混乱”。请结合材料,帮他找到解决问题的方法。(6

分)

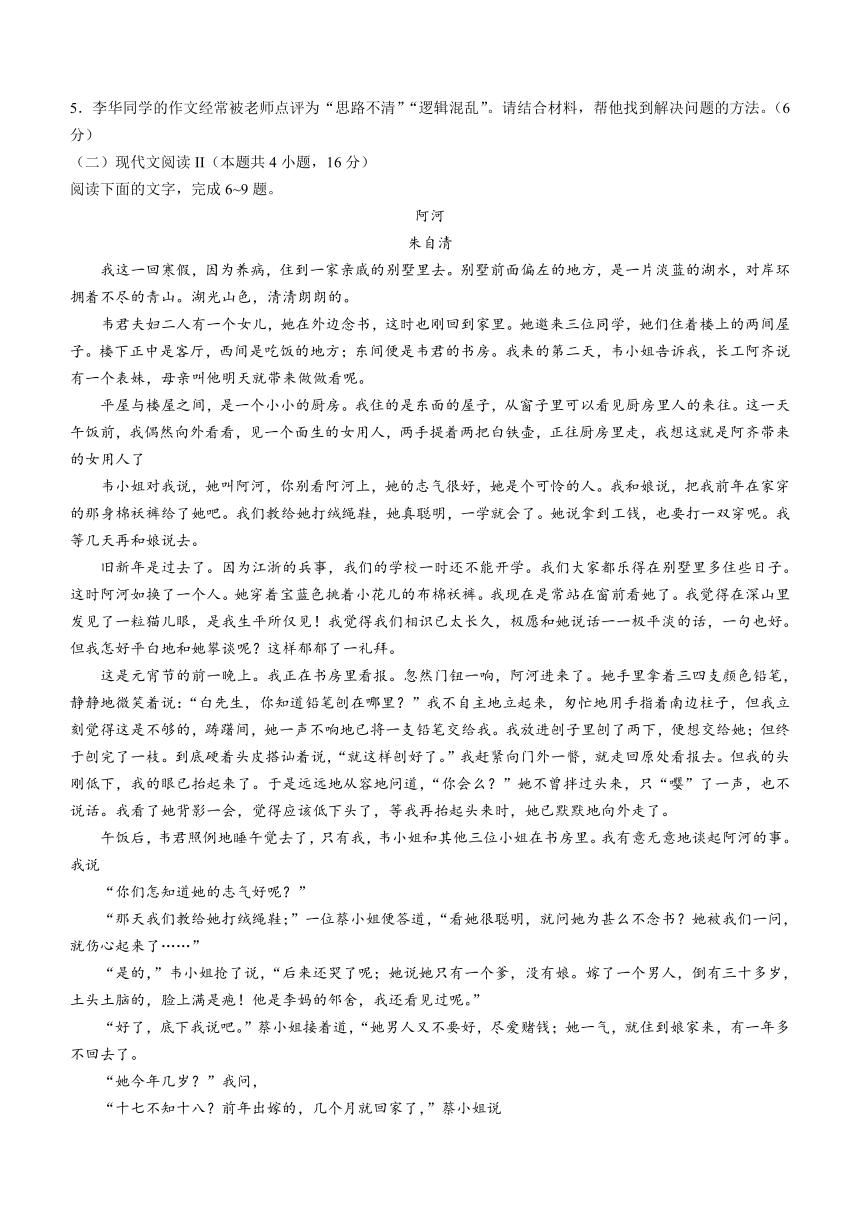

(二)现代文阅读 II(本题共 4小题,16分)

阅读下面的文字,完成 6~9题。

阿河

朱自清

我这一回寒假,因为养病,住到一家亲戚的别墅里去。别墅前面偏左的地方,是一片淡蓝的湖水,对岸环

拥着不尽的青山。湖光山色,清清朗朗的。

韦君夫妇二人有一个女儿,她在外边念书,这时也刚回到家里。她邀来三位同学,她们住着楼上的两间屋

子。楼下正中是客厅,西间是吃饭的地方;东间便是韦君的书房。我来的第二天,韦小姐告诉我,长工阿齐说

有一个表妹,母亲叫他明天就带来做做看呢。

平屋与楼屋之间,是一个小小的厨房。我住的是东面的屋子,从窗子里可以看见厨房里人的来往。这一天

午饭前,我偶然向外看看,见一个面生的女用人,两手提着两把白铁壶,正往厨房里走,我想这就是阿齐带来

的女用人了

韦小姐对我说,她叫阿河,你别看阿河上,她的志气很好,她是个可怜的人。我和娘说,把我前年在家穿

的那身棉袄裤给了她吧。我们教给她打绒绳鞋,她真聪明,一学就会了。她说拿到工钱,也要打一双穿呢。我

等几天再和娘说去。

旧新年是过去了。因为江浙的兵事,我们的学校一时还不能开学。我们大家都乐得在别墅里多住些日子。

这时阿河如换了一个人。她穿着宝蓝色挑着小花儿的布棉袄裤。我现在是常站在窗前看她了。我觉得在深山里

发见了一粒猫儿眼,是我生平所仅见!我觉得我们相识已太长久,极愿和她说话一一极平淡的话,一句也好。

但我怎好平白地和她攀谈呢?这样郁郁了一礼拜。

这是元宵节的前一晚上。我正在书房里看报。忽然门钮一响,阿河进来了。她手里拿着三四支颜色铅笔,

静静地微笑着说:“白先生,你知道铅笔刨在哪里?”我不自主地立起来,匆忙地用手指着南边柱子,但我立

刻觉得这是不够的,踌躇间,她一声不响地已将一支铅笔交给我。我放进刨子里刨了两下,便想交给她;但终

于刨完了一枝。到底硬着头皮搭讪着说,“就这样刨好了。”我赶紧向门外一瞥,就走回原处看报去。但我的头

刚低下,我的眼已抬起来了。于是远远地从容地问道,“你会么?”她不曾拌过头来,只“嘤”了一声,也不

说话。我看了她背影一会,觉得应该低下头了,等我再抬起头来时,她已默默地向外走了。

午饭后,韦君照例地睡午觉去了,只有我,韦小姐和其他三位小姐在书房里。我有意无意地谈起阿河的事。

我说

“你们怎知道她的志气好呢?”

“那天我们教给她打绒绳鞋;”一位蔡小姐便答道,“看她很聪明,就问她为甚么不念书?她被我们一问,

就伤心起来了……”

“是的,”韦小姐抢了说,“后来还哭了呢;她说她只有一个爹,没有娘。嫁了一个男人,倒有三十多岁,

土头土脑的,脸上满是疱!他是李妈的邻舍,我还看见过呢。”

“好了,底下我说吧。”蔡小姐接着道,“她男人又不要好,尽爱赌钱;她一气,就住到娘家来,有一年多

不回去了。

“她今年几岁?”我问,

“十七不知十八?前年出嫁的,几个月就回家了,”蔡小姐说

“不,十八,我知道,”韦小姐改正道。

“哦。你们可曾劝她离婚?”

“怎么不劝;”韦小姐应道,“她说十八回去吃她表哥的喜酒,要和她的爹去说呢。”

“你们教她的好事,该当何罪!”我笑了。

她们也都笑了。

十九的早上,我正在屋里看书,突然外面有嚷嚷的声音,然后听见韦君的声音,“你们回去吧。人在我这

里,不要紧的。”

我问韦君什么事?

他说,“阿河啰!还不是瞎吵一回子。”

吃过晚饭,我便问韦太太白天的事

“你要问这些事做什么?她昨天回去,原是借了阿桂的衣裳穿了去的,打扮得娇滴滴的,也难怪,被她男

人看见了,便约了些不相干的人,将她抢回去。今天早上,她骗她男人,说要到此地来拿行李。她男人就信她,

派了两个人跟着。那知她到了这里,便叫阿齐拦着那跟来的人;她自己便跪在我面前哭诉,说死也不愿回她男

人家去。唉,现在的人,心眼儿真是越过越大了;一个乡下女人,也会闹出这样惊天动地的事了!”

“可不是,”李妈在旁插嘴道,“我本不该说的,阿弥陀佛!太太,你想她不愿意回婆家,老愿意住在娘家,

是什么道理?”

韦太太叹了一口气,“一一好在没有几天了,让她快些走吧;别将我们的运气带坏了。她的事,我们以后

也别谈吧。”

开学的通告来了,我定在二十八走。

一转眼已到了春假。我再到韦君别墅的时候,水是绿绿的,桃腮柳眼,着意引人。我却只惦着阿河,不知

她怎么样了。那时韦小姐已回来两天。我背地里问她,她说

“奇得很!阿齐告诉我,说她二月间来求娘来了。她说她男人已死了心,不想她回去;只不肯白白地放掉

她。他教她的爹拿出八十块钱来。可是阿河说她的爹哪有这些钱?她求娘可怜可怜她!娘数说了阿河一顿,一

个钱也不给!

“她的爹正给她东找西找地找主儿呢。只怕难吧,八十块大洋呢!”

我忽然觉得不自在起来,不愿再问下去。

过了两天,阿齐从镇上回来,说,

“今天见着阿河了。娘的,齐整起来了。穿起了裙子,做老板娘娘了!据说是自己拣中的;这种年头!”

我立刻觉得,这一来全完了!只怔怔地看着阿齐,似乎想在他脸上找出阿河的影子。咳,我说什么好呢?

愿运命之神长远庇护着她吧!

第二天我便托故离开了那别墅;我不愿再见那湖光山色,更不愿再见那间小小的厨房!

1926 年 1 月

(有删改)

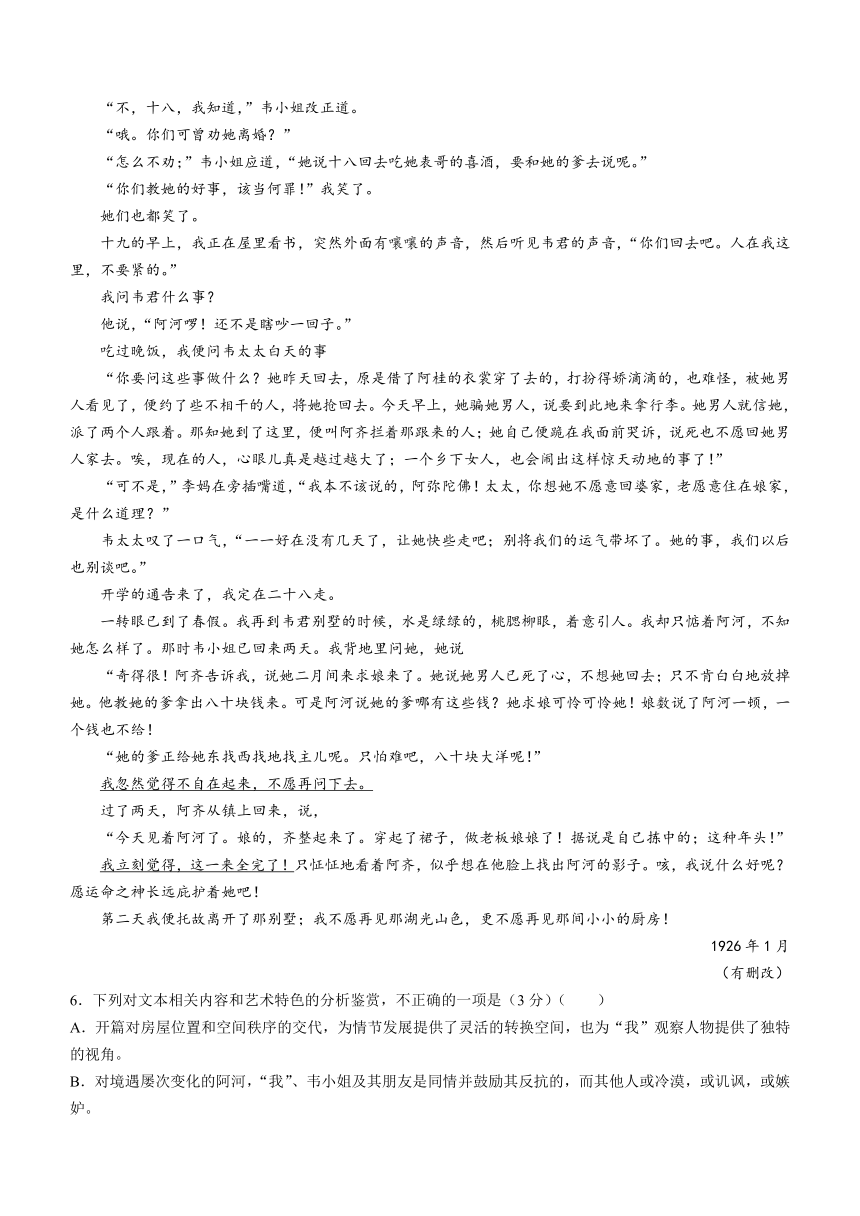

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇对房屋位置和空间秩序的交代,为情节发展提供了灵活的转换空间,也为“我”观察人物提供了独特

的视角。

B.对境遇屡次变化的阿河,“我”、韦小姐及其朋友是同情并鼓励其反抗的,而其他人或冷漠,或讥讽,或嫉

妒。

C.“让她快些走吧;别将我们的运气带坏了”,韦太太的话显示她的想法和《祝福》中鲁四老爷很相似,他们

都是封建礼教的卫道士。

D.小说结尾与开头的景物描写照应,景色依旧,但和山水相衬的美好的人已经不在,“我”流露出怅惘之情。

7.关于小说中阿河问“我”要铅笔刨的片段,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.阿河的平静沉默和“我”的局促尴尬形成反差,暗示了我内心对她的爱慕之情。

B.该片段既照应上文“我极愿和她说话”,又为下文“我有意无意谈阿河”作铺垫。

C.“头刚低下,眼已抬起”,这处细节体现了“我”在阿河面前自卑的心态。

D.本段内容注重过程描写,与《背影》中父亲买橘子的场景相似,画面感强。

8.文中两处画线句体现出“我”不同的心理,请分析其原因。(4分)

9.小说讲的是 18岁的阿河努力远离嗜赌的丈夫、勇敢投向新生活的故事,却并未直接描述她的这一经历。请

结合小说分析作者这样处理的好处。(6分)

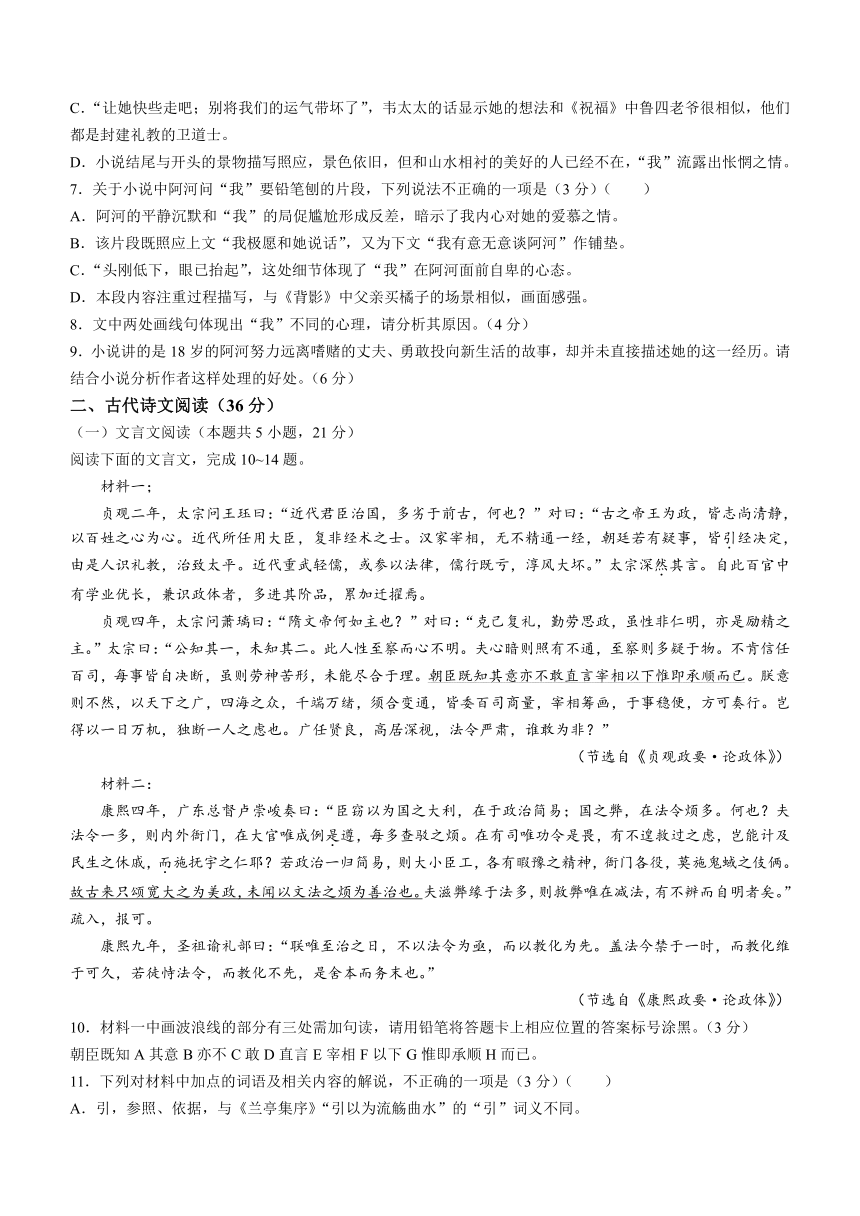

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(本题共 5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成 10~14题。

材料一;

贞观二年,太宗问王珏曰:“近代君臣治国,多劣于前古,何也?”对曰:“古之帝王为政,皆志尚清静,

以百姓之心为心。近代所任用大臣,复非经术之士。汉家宰相,无不精通一经,朝廷若有疑事,皆引.经决定,

由是人识礼教,治致太平。近代重武轻儒,或参以法律,儒行既亏,淳风大坏。”太宗深然.其言。自此百官中

有学业优长,兼识政体者,多进其阶品,累加迁擢焉。

贞观四年,太宗问萧璃曰:“隋文帝何如主也?”对曰:“克己复礼,勤劳思政,虽性非仁明,亦是励精之

主。”太宗曰:“公知其一,未知其二。此人性至察而心不明。夫心暗则照有不通,至察则多疑于物。不肯信任

百司,每事皆自决断,虽则劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知其意亦不敢直言宰相以下惟即承顺而已。朕意

则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂

得以一日万机,独断一人之虑也。广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?”

(节选自《贞观政要·论政体》)

材料二:

康熙四年,广东总督卢崇峻奏曰:“臣窃以为国之大利,在于政治简易;国之弊,在法令烦多。何也?夫

法令一多,则内外衙门,在大官唯成例是.遵,每多查驳之烦。在有司唯功令是畏,有不遑救过之虑,岂能计及

民生之休戚,而.施抚宇之仁耶?若政治一归简易,则大小臣工,各有暇豫之精神,衙门各役,莫施鬼蜮之伎俩。

故古来只颂宽大之为美政,未闻以文法之烦为善治也。夫滋弊缘于法多,则救弊唯在减法,有不辨而自明者矣。”

疏入,报可。

康熙九年,圣祖谕礼部曰:“联唯至治之日,不以法令为亟,而以教化为先。盖法今禁于一时,而教化维

于可久,若徒恃法令,而教化不先,是舍本而务末也。”

(节选自《康熙政要·论政体》)

10.材料一中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

朝臣既知 A其意 B亦不 C敢 D直言 E宰相 F以下 G惟即承顺 H而已。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.引,参照、依据,与《兰亭集序》“引以为流觞曲水”的“引”词义不同。

B.然,认为正确,与《石钟山记》“石之铿然有声者”的“然”词义不同。

C.“唯成例是遵”与《屈原列传》“是以见放”的“是”用法相同。

D.“而施抚字之仁耶”与《论语》“人而不仁,如礼何”的“而”用法不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.王珪认为治理国家应以百姓为中心,并仿效汉代多任用饱学经史的大臣,唐太宗采纳了他的建议。

B.萧瑀认为,隋文帝勤于政务、遵从礼仪、很有自制力,虽然说不上仁义开明,却也算得上是一个励精图治

的君王。

C.唐太宗认为应将政务交给百官商议,皇帝只需要坚持严刑峻法,加强对百官的监视就可以高枕无忧了。

D.康熙认为教化可以维持永久,而法令只能禁绝一时,以教化为先来治理国家才是抓住根本的做法。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)故古来只颂宽大之为美政,未闻以文法之烦为善治也。(4分)

(2)而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》)(4分)

14.两则材料中“以民为本”的为政思想与《种树郭橐驼传》中倡导的“养人术”相似,但呈现方式不同,请

结合内容简要分析。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成 15~16题。

用前韵招蕃叟①弟(其二)

陈傅良

落花风雨奈愁何,愁亦不应缘落花。

尚可流觞追曲水,底须②占鹏似长沙。

无人晤语鸟鸟乐,为我食贫楼笋佳。

休说关河无限恨,腹非空怒道旁蛙③。

[注]①蕃叟,是陈傅良族弟陈武的字。二人当时皆受宰相韩侂胄迫害,被谗罢官。②底须:何须。③勾践

立志向吴国复仇,曾向路旁的怒蛙表示敬意,以此鼓舞百姓。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.标题中“前韵”指本诗与写给弟弟的第一首诗用韵相同,“招”有殷切招请之意。

B.首联“落花风雨”既表达自己愁思难解的情怀,又暗含劝慰对方驱散愁云的心迹。

C.颈联用“鸟乌乐”“楼笋佳”表达了自己罢官后及时行乐、消极避世的心理状态。

D.“休说”本指不要说,诗人反其意而用之,强烈地表达自己难以排解的偾懑之情。

16.诗中用典贴切得当,请结合颔联简要赏析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共 1小题,6分)

17.补写出下面句子中的空缺部分。(6分)

(1)《大学之道》中,用“__________________,__________________”两句指出家庭经营有序是治理好国家

与天下的重要基础。

(2)在学生即将成为“准高三生”之际,班主任用陶渊明《归去来兮辞》中的“__________________,

__________________”两句勉励同学们不要为过去的错误后悔,而要好好把握当下,展望未来。

(3)古诗词中写“愁”,常常化抽象为形象,化无形为有形,如“__________________,__________________”

两句。

三、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用 I(本题共 3小题,11分)

阅读下面的文字,完成 18~20题。

沈从文先生的重造民族品德的思想,不知道为什么,多年来不被理解。“我作品能够在市场上流行,实际

上近于买椟还珠,你们能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了;你们能欣赏我文字的朴实,

照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”“寄意寒星荃不察”,沈先生不能不感到寂寞。他的散文里一再提到屈

原,不是偶然的,

寂寞不是坏事。从某个意义上,可以说寂寞造就了沈从文。寂寞有助于深思,有助于想象。“我有自己的

生活与思想,可以说是皆从孤独中得来的。我的教育,也是从孤独中得来的。”他的四十本小说,是在寂寞中

完成的。他所希望的读者,也是“在多种事业里低头努力,很寂寞的从事于民族复兴大业的人。”(《〈长河〉题

记》)安于寂寞是一种美德。寂寞的人是充实的。

寂寞是一种境界,一种很美的境界。沈先生笔下的湘西,总是那么安安静静的。边城是这样,长河是这样,

鸭窠围、杨家岨也是这样。静中有动,静中有人。沈先生擅长用一些颜色、一些声音来描绘这种安静的诗境。

在这方面,他在近代散文作家中可称圣手。

18.下列句子中的“安”和文中加点处的“安”,意义相同的一项是(3分)( )

A.诸葛亮命诸将乘其不备夺取了荆州大半,使得周瑜坐立不安。

B.直到逃出了华容道,曹操一行人才终于转危为安。

C.人生无常,生活跌宕,唯有安顿好自己的内心,我们才能处变不惊。

D.陶渊明安贫乐道,退守田园,在孤独寂寞中寻得人生的一方净土。

19.文中画横线的句子也可表达为“你们能欣赏我故事的清新,却忽略了作品背后蕴藏的热情;你们能欣赏我

文字的朴实,却忽略了作品背后隐伏的悲痛。”但原文的表达效果更好,为什么?(4分)

20.材料中借鲁迅先生的“寄意寒星荃不察”说沈从文的寂寞,而鲁迅在《〈呐喊〉自序》中回顾自己心路历

程时,出现频率最高的词也是“寂寞”。请结合小说集《呐喊》的内容,谈谈鲁迅是如何表现“寂寞”的。(4

分)

(二)语言文字运用 II(本题共 2小题,8分)

阅读下面的文字,完成 21~22题。

如今,“博物馆热”持续升温,“到博物馆去”成为一种生活方式。今年全国两会期间,习近平总书记参加

江苏代表团审议时强调:“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育

功能。”

2024 年“国际博物馆日”的主题为“博物馆致力于救育和研究”。博物馆不仅是历史的见证者、也是文化

的传承者。博物馆教育以其独特的资源和环境,为孩子们提供了一个不同于传统课堂的学习空间。在这里,孩

子们可以直接与历史对话、与艺术交流, ① ,往往比平时的课堂学习方式更能激发孩子们的学习兴趣。

博物馆中的丰富展品和背后的历史故事,能够激发孩子们的好奇心和探索欲,进而提升他们的综合素质和

创新能力。在博物馆的互动体验中,孩子们可以动手参与,如模拟考古发掘等, ② ,也培养了他们的团

队协作精神。

未来,我们应让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让博

物馆成为孩子们的“第二课堂”,丰富孩子们的学习内容,提升他们的学习体验,提升综合素质,培养文化自

信。相信随着教育理念的不断更新和科技手段的日益丰富,博物馆教育必将迎来更加广阔的发展前景。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15个字。

(4分)

22.盐城市博物馆以宋代盐官的形象为蓝本设计了“盐小博”形象 IP(见右图),请你结合材料,围绕 2024

年“国际博物馆日”的主题,为“盐小博”形象 IP的推广提两条建议。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

最近热播的电视剧《我的阿勒泰》中,有一段李文秀和母亲的对话,引起观众共鸣。李文秀对母亲说:“你

看,我虽然笨手笨脚,但我还是一个有用的人对不对?”母亲张凤侠反问道:“啥叫有用,李文秀?生你下来

是为了让你服务别人的?你看看这个草原上的树啊、草啊,有人吃、有人用,便叫有用。要是没有人用,他就

这么呆在草原上也很好嘛!自由自在的嘛,是不是?”

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800

字。

语文试题

注意事项:

1.本试卷考试时间为 150分钟,试卷满分 150分,考试形式闭卷

2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分

3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用 0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答

题卡上。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5小题,19分)

阅读下面的文字,完成 1~5题。

①在我们的自然语言中,存在诸如“并且”“或者”“并非”“如果”“所有”之类的“小词”。之所以称之

为“小词”,至少可以从两个方面来看。一是很少有人关注它们,而且因为被认为不指称什么东西,它们常常

连“名”也算不上:既不属于“太阳”等所谓的“专名”,也不属于“红色”等所谓的“通名”。语法学家常常

将它们与介词、助词、叹词等一道归为“虚词”。二是它们在语言学习中无足轻重。然而,稍加深入思考,我

们又不难发现这些“小词”似乎有“大”用。所谓的“虚词”在语法学上又叫作“功能词”,它们能使我们的

语言表达丰富多变,在使用频率上远大于那些实词。在日常表达或论文写作中,倘若未能正确区分“如果”“只

有”“但是”“况且”等词,往往会给人留下“思路不清”“逻辑混乱”的印象。这似乎已经触及了“小词”的

秘密,但从哲学上看,“小词”的理论重要性远不止于此。在当代分析哲学中,这些小词被称作“逻辑词”,有

关它们的理论建构和学术争论关乎我们对于人类逻辑和理性的省察和探索。

②逻辑学习在很大程度上就是学会掌握这些小词。人们习惯于说“语言是逻辑的载体”,但.这过于笼统,

一种更能切中肯綮的说法或.许.是:逻辑的奥秘主要是在那些小词之用法上。一个人不知道“比特”何意或者菽

麦不分时,尽管这是一种认知缺陷,但并不会归为逻辑谬误。相比之下,一个人援引某一官方规则“只有通过

考试者才能入围”,抗议说:“我已经通过考试结果却没能入围,这是不公平的。”其中所暴露的对“只有……

才”的误解,就属于逻辑问题了。类似这样的小词之用或许属于“语法”范围的工作,但它们并非普通语言学

教程中的“语法知识”,而是哲学意义上的语法。当逻辑学家奎因说“逻辑学沿着语法之树追求真理”时,正

是在此意义上使用“语法”一词的。

③学习逻辑课程,在一种非常重要却常被忽视的意义上,其宗旨正是要以系统的方式教会我们掌握这些小

词的用法,进而学会如何正确且一贯地开展由小词用法所主导的诸种逻辑推理。这当然不是说我们在进入逻辑

课堂之前,就完全不懂得逻辑思维,因为毕竟在母语习得中我们已经无意识地学过这些小词。但差别还是存在

的:正如很多经验和常识不够系统一样,伴随母语自然获得的那些小词用法顶多构成了一种“逻辑本能”,无

法称得上“逻辑学问”。一个人本能地“会用”这些小词,仅意味着他能在自己熟悉的场景下或正常的语式句

型中正确运用,但往往难以应对那些复杂和陌生语境。现代科学意义上的逻辑学,让学习者对于小词之用多了

一份“语义自觉和自控”:位于“如果”“并非”“或者”等小词用法背后的正是我们普遍遵循的“肯定前件式”

和“否定肯定式”等逻辑推理规则,而且这些小词之间有着紧密的内在联系,譬如,当我们承认“A 且非 B”

后就无法进而断言“如果 A 那么 B”或“只有 B才 A”

④当从现代形式系统的角度来研究这些小词时,借用数学上的变量常量之分,逻辑学家把它们称作“逻辑

常项”,以区别于那些被认为变化之后不会影响我们思维“逻辑性”因而常被处理为“变项”的词语。对于变

项,通常采用普通的字母 ABC 等表示;而对于常项,则专门设计了一套人工符号,譬如:用→表示“如果”,

用 V 表示“或者”。如此符号化“小词”,并不只是抽象或记法缩略的需要,它代表着我们对于人类思维形式的

把握和凸显。如果说逻辑学之所以又称作“形式逻辑”是因为其研究对象乃思维的形式结构(而非内容)的话,

那么形式性之所以能反映思维的逻辑性则主要是因为其中作为常项的那些小词。也正是在这种意义上,塔斯基、

奎因、布兰顿等哲学家直接把这些小词称作“逻辑词”,以凸显其在人类语言和思维系统中的独特地位。

⑤站在语言进化的角度,可以设想,这些逻辑词之所以能彰显思维形式,可能是人类长期社会实践中所积

累(或“自然选择”)的某种思想和行为方式在人类语言中的凝聚和固化。而从形而上学的视角看,这些小词

之所以能成功刻画思维结构,并帮助我们应对日常及科学研究中的各种推理难题,罗素等哲学家试图论证,是

因为它们反映着我们作为认识者与外部世界在结构上的暗合。换言之,这些小词的意义或许是源自对于这个世

界之自然结构(或曰秩序)的指称,正如“太阳”一词的意义源于宇宙中所存在的一颗恒星。

⑥现代科技的迅猛发展,特别是人工智能的出现,使得“认识自己”这一古老的哲学之问生发新的维度和

意蕴,其中就包括对人类语言和思维的全方位反思。逻辑及理性作为当代人最基本的“规范”关怀,一直位于

这场反思的根基处。然而,逻辑和理性的奥义不能在柏拉图的天国寻找,我们应返回人类的言语实践,尤其是

围绕小词养成的言语行为方式以及对小词之用的探索与评价。当代形式逻辑和逻辑哲学在这场“认识自己”的

新征程中的重要贡献之一就在于:与认知语言学、认知心理学、语义学、计算机科学等一道,经由小词之门径,

向人类理性规范的纵深挺进。

(摘编自张留华《小词之用,关乎人类的逻辑和理性》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“这似乎触及了小词的秘密”中的“这”,指的是在语言表达中不能正确运用小词造成“逻辑混乱”的现象。

B.学习逻辑课程的宗旨是学会持续地开展由小词用法所主导的各种逻辑推理,并能以系统的方式掌握其用法。

C.一些哲学家直接把小词称作“逻辑词”,是因为作为常项的小词能在形式结构层面反映思维的逻辑性。

D.作者用“太阳”一词的意源作类比,形象说明小词的意源可能是对于这个世界的自然结构(或秩序)的指

称。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.小调在语法学上被叫作“功能词”,在新必上则被称为“逻辑词”,不同的理论建构都彰显出语言表达对理

性的追求。

B.遵循“肯定前件式”逻辑推理规则,如果前提是“如果今天下雨,那么我会带伞”,且今天确实下雨了,

那么可推断出“我会带伞”。

C.语言中凝固了我们在认知与实践中形成的思想和行为方式,从这个意义上讲,小词能够反映我们的思维

D.当下,我们应返回人类的言语实践,在小词养成的言语行为方式以及对小词之用的探索与评价中,寻找逻

辑和理性的奥义。

3.下列选项的“小词”运用,存在逻辑问题的一项是(3分)( )

A.我们不仅要从发展的观点看待实践的标准,而且要承认实践是真理的标准。

B.揭示客观真理确非容易,但是表达自己的真实思想应该并非难事。

C.只要在自然状况下有变异发生,那么认为自然选择不曾发挥作用就很难解释了。

D.我认为,宇宙里很可能到处都充满着生命,只是我们人类尚未发现而已。

4.简要分析第②段中两处加点“小词”是如何体现逻辑和理性的。(4分)

5.李华同学的作文经常被老师点评为“思路不清”“逻辑混乱”。请结合材料,帮他找到解决问题的方法。(6

分)

(二)现代文阅读 II(本题共 4小题,16分)

阅读下面的文字,完成 6~9题。

阿河

朱自清

我这一回寒假,因为养病,住到一家亲戚的别墅里去。别墅前面偏左的地方,是一片淡蓝的湖水,对岸环

拥着不尽的青山。湖光山色,清清朗朗的。

韦君夫妇二人有一个女儿,她在外边念书,这时也刚回到家里。她邀来三位同学,她们住着楼上的两间屋

子。楼下正中是客厅,西间是吃饭的地方;东间便是韦君的书房。我来的第二天,韦小姐告诉我,长工阿齐说

有一个表妹,母亲叫他明天就带来做做看呢。

平屋与楼屋之间,是一个小小的厨房。我住的是东面的屋子,从窗子里可以看见厨房里人的来往。这一天

午饭前,我偶然向外看看,见一个面生的女用人,两手提着两把白铁壶,正往厨房里走,我想这就是阿齐带来

的女用人了

韦小姐对我说,她叫阿河,你别看阿河上,她的志气很好,她是个可怜的人。我和娘说,把我前年在家穿

的那身棉袄裤给了她吧。我们教给她打绒绳鞋,她真聪明,一学就会了。她说拿到工钱,也要打一双穿呢。我

等几天再和娘说去。

旧新年是过去了。因为江浙的兵事,我们的学校一时还不能开学。我们大家都乐得在别墅里多住些日子。

这时阿河如换了一个人。她穿着宝蓝色挑着小花儿的布棉袄裤。我现在是常站在窗前看她了。我觉得在深山里

发见了一粒猫儿眼,是我生平所仅见!我觉得我们相识已太长久,极愿和她说话一一极平淡的话,一句也好。

但我怎好平白地和她攀谈呢?这样郁郁了一礼拜。

这是元宵节的前一晚上。我正在书房里看报。忽然门钮一响,阿河进来了。她手里拿着三四支颜色铅笔,

静静地微笑着说:“白先生,你知道铅笔刨在哪里?”我不自主地立起来,匆忙地用手指着南边柱子,但我立

刻觉得这是不够的,踌躇间,她一声不响地已将一支铅笔交给我。我放进刨子里刨了两下,便想交给她;但终

于刨完了一枝。到底硬着头皮搭讪着说,“就这样刨好了。”我赶紧向门外一瞥,就走回原处看报去。但我的头

刚低下,我的眼已抬起来了。于是远远地从容地问道,“你会么?”她不曾拌过头来,只“嘤”了一声,也不

说话。我看了她背影一会,觉得应该低下头了,等我再抬起头来时,她已默默地向外走了。

午饭后,韦君照例地睡午觉去了,只有我,韦小姐和其他三位小姐在书房里。我有意无意地谈起阿河的事。

我说

“你们怎知道她的志气好呢?”

“那天我们教给她打绒绳鞋;”一位蔡小姐便答道,“看她很聪明,就问她为甚么不念书?她被我们一问,

就伤心起来了……”

“是的,”韦小姐抢了说,“后来还哭了呢;她说她只有一个爹,没有娘。嫁了一个男人,倒有三十多岁,

土头土脑的,脸上满是疱!他是李妈的邻舍,我还看见过呢。”

“好了,底下我说吧。”蔡小姐接着道,“她男人又不要好,尽爱赌钱;她一气,就住到娘家来,有一年多

不回去了。

“她今年几岁?”我问,

“十七不知十八?前年出嫁的,几个月就回家了,”蔡小姐说

“不,十八,我知道,”韦小姐改正道。

“哦。你们可曾劝她离婚?”

“怎么不劝;”韦小姐应道,“她说十八回去吃她表哥的喜酒,要和她的爹去说呢。”

“你们教她的好事,该当何罪!”我笑了。

她们也都笑了。

十九的早上,我正在屋里看书,突然外面有嚷嚷的声音,然后听见韦君的声音,“你们回去吧。人在我这

里,不要紧的。”

我问韦君什么事?

他说,“阿河啰!还不是瞎吵一回子。”

吃过晚饭,我便问韦太太白天的事

“你要问这些事做什么?她昨天回去,原是借了阿桂的衣裳穿了去的,打扮得娇滴滴的,也难怪,被她男

人看见了,便约了些不相干的人,将她抢回去。今天早上,她骗她男人,说要到此地来拿行李。她男人就信她,

派了两个人跟着。那知她到了这里,便叫阿齐拦着那跟来的人;她自己便跪在我面前哭诉,说死也不愿回她男

人家去。唉,现在的人,心眼儿真是越过越大了;一个乡下女人,也会闹出这样惊天动地的事了!”

“可不是,”李妈在旁插嘴道,“我本不该说的,阿弥陀佛!太太,你想她不愿意回婆家,老愿意住在娘家,

是什么道理?”

韦太太叹了一口气,“一一好在没有几天了,让她快些走吧;别将我们的运气带坏了。她的事,我们以后

也别谈吧。”

开学的通告来了,我定在二十八走。

一转眼已到了春假。我再到韦君别墅的时候,水是绿绿的,桃腮柳眼,着意引人。我却只惦着阿河,不知

她怎么样了。那时韦小姐已回来两天。我背地里问她,她说

“奇得很!阿齐告诉我,说她二月间来求娘来了。她说她男人已死了心,不想她回去;只不肯白白地放掉

她。他教她的爹拿出八十块钱来。可是阿河说她的爹哪有这些钱?她求娘可怜可怜她!娘数说了阿河一顿,一

个钱也不给!

“她的爹正给她东找西找地找主儿呢。只怕难吧,八十块大洋呢!”

我忽然觉得不自在起来,不愿再问下去。

过了两天,阿齐从镇上回来,说,

“今天见着阿河了。娘的,齐整起来了。穿起了裙子,做老板娘娘了!据说是自己拣中的;这种年头!”

我立刻觉得,这一来全完了!只怔怔地看着阿齐,似乎想在他脸上找出阿河的影子。咳,我说什么好呢?

愿运命之神长远庇护着她吧!

第二天我便托故离开了那别墅;我不愿再见那湖光山色,更不愿再见那间小小的厨房!

1926 年 1 月

(有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇对房屋位置和空间秩序的交代,为情节发展提供了灵活的转换空间,也为“我”观察人物提供了独特

的视角。

B.对境遇屡次变化的阿河,“我”、韦小姐及其朋友是同情并鼓励其反抗的,而其他人或冷漠,或讥讽,或嫉

妒。

C.“让她快些走吧;别将我们的运气带坏了”,韦太太的话显示她的想法和《祝福》中鲁四老爷很相似,他们

都是封建礼教的卫道士。

D.小说结尾与开头的景物描写照应,景色依旧,但和山水相衬的美好的人已经不在,“我”流露出怅惘之情。

7.关于小说中阿河问“我”要铅笔刨的片段,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.阿河的平静沉默和“我”的局促尴尬形成反差,暗示了我内心对她的爱慕之情。

B.该片段既照应上文“我极愿和她说话”,又为下文“我有意无意谈阿河”作铺垫。

C.“头刚低下,眼已抬起”,这处细节体现了“我”在阿河面前自卑的心态。

D.本段内容注重过程描写,与《背影》中父亲买橘子的场景相似,画面感强。

8.文中两处画线句体现出“我”不同的心理,请分析其原因。(4分)

9.小说讲的是 18岁的阿河努力远离嗜赌的丈夫、勇敢投向新生活的故事,却并未直接描述她的这一经历。请

结合小说分析作者这样处理的好处。(6分)

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(本题共 5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成 10~14题。

材料一;

贞观二年,太宗问王珏曰:“近代君臣治国,多劣于前古,何也?”对曰:“古之帝王为政,皆志尚清静,

以百姓之心为心。近代所任用大臣,复非经术之士。汉家宰相,无不精通一经,朝廷若有疑事,皆引.经决定,

由是人识礼教,治致太平。近代重武轻儒,或参以法律,儒行既亏,淳风大坏。”太宗深然.其言。自此百官中

有学业优长,兼识政体者,多进其阶品,累加迁擢焉。

贞观四年,太宗问萧璃曰:“隋文帝何如主也?”对曰:“克己复礼,勤劳思政,虽性非仁明,亦是励精之

主。”太宗曰:“公知其一,未知其二。此人性至察而心不明。夫心暗则照有不通,至察则多疑于物。不肯信任

百司,每事皆自决断,虽则劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知其意亦不敢直言宰相以下惟即承顺而已。朕意

则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂

得以一日万机,独断一人之虑也。广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?”

(节选自《贞观政要·论政体》)

材料二:

康熙四年,广东总督卢崇峻奏曰:“臣窃以为国之大利,在于政治简易;国之弊,在法令烦多。何也?夫

法令一多,则内外衙门,在大官唯成例是.遵,每多查驳之烦。在有司唯功令是畏,有不遑救过之虑,岂能计及

民生之休戚,而.施抚宇之仁耶?若政治一归简易,则大小臣工,各有暇豫之精神,衙门各役,莫施鬼蜮之伎俩。

故古来只颂宽大之为美政,未闻以文法之烦为善治也。夫滋弊缘于法多,则救弊唯在减法,有不辨而自明者矣。”

疏入,报可。

康熙九年,圣祖谕礼部曰:“联唯至治之日,不以法令为亟,而以教化为先。盖法今禁于一时,而教化维

于可久,若徒恃法令,而教化不先,是舍本而务末也。”

(节选自《康熙政要·论政体》)

10.材料一中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

朝臣既知 A其意 B亦不 C敢 D直言 E宰相 F以下 G惟即承顺 H而已。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.引,参照、依据,与《兰亭集序》“引以为流觞曲水”的“引”词义不同。

B.然,认为正确,与《石钟山记》“石之铿然有声者”的“然”词义不同。

C.“唯成例是遵”与《屈原列传》“是以见放”的“是”用法相同。

D.“而施抚字之仁耶”与《论语》“人而不仁,如礼何”的“而”用法不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.王珪认为治理国家应以百姓为中心,并仿效汉代多任用饱学经史的大臣,唐太宗采纳了他的建议。

B.萧瑀认为,隋文帝勤于政务、遵从礼仪、很有自制力,虽然说不上仁义开明,却也算得上是一个励精图治

的君王。

C.唐太宗认为应将政务交给百官商议,皇帝只需要坚持严刑峻法,加强对百官的监视就可以高枕无忧了。

D.康熙认为教化可以维持永久,而法令只能禁绝一时,以教化为先来治理国家才是抓住根本的做法。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)故古来只颂宽大之为美政,未闻以文法之烦为善治也。(4分)

(2)而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》)(4分)

14.两则材料中“以民为本”的为政思想与《种树郭橐驼传》中倡导的“养人术”相似,但呈现方式不同,请

结合内容简要分析。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成 15~16题。

用前韵招蕃叟①弟(其二)

陈傅良

落花风雨奈愁何,愁亦不应缘落花。

尚可流觞追曲水,底须②占鹏似长沙。

无人晤语鸟鸟乐,为我食贫楼笋佳。

休说关河无限恨,腹非空怒道旁蛙③。

[注]①蕃叟,是陈傅良族弟陈武的字。二人当时皆受宰相韩侂胄迫害,被谗罢官。②底须:何须。③勾践

立志向吴国复仇,曾向路旁的怒蛙表示敬意,以此鼓舞百姓。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.标题中“前韵”指本诗与写给弟弟的第一首诗用韵相同,“招”有殷切招请之意。

B.首联“落花风雨”既表达自己愁思难解的情怀,又暗含劝慰对方驱散愁云的心迹。

C.颈联用“鸟乌乐”“楼笋佳”表达了自己罢官后及时行乐、消极避世的心理状态。

D.“休说”本指不要说,诗人反其意而用之,强烈地表达自己难以排解的偾懑之情。

16.诗中用典贴切得当,请结合颔联简要赏析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共 1小题,6分)

17.补写出下面句子中的空缺部分。(6分)

(1)《大学之道》中,用“__________________,__________________”两句指出家庭经营有序是治理好国家

与天下的重要基础。

(2)在学生即将成为“准高三生”之际,班主任用陶渊明《归去来兮辞》中的“__________________,

__________________”两句勉励同学们不要为过去的错误后悔,而要好好把握当下,展望未来。

(3)古诗词中写“愁”,常常化抽象为形象,化无形为有形,如“__________________,__________________”

两句。

三、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用 I(本题共 3小题,11分)

阅读下面的文字,完成 18~20题。

沈从文先生的重造民族品德的思想,不知道为什么,多年来不被理解。“我作品能够在市场上流行,实际

上近于买椟还珠,你们能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了;你们能欣赏我文字的朴实,

照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”“寄意寒星荃不察”,沈先生不能不感到寂寞。他的散文里一再提到屈

原,不是偶然的,

寂寞不是坏事。从某个意义上,可以说寂寞造就了沈从文。寂寞有助于深思,有助于想象。“我有自己的

生活与思想,可以说是皆从孤独中得来的。我的教育,也是从孤独中得来的。”他的四十本小说,是在寂寞中

完成的。他所希望的读者,也是“在多种事业里低头努力,很寂寞的从事于民族复兴大业的人。”(《〈长河〉题

记》)安于寂寞是一种美德。寂寞的人是充实的。

寂寞是一种境界,一种很美的境界。沈先生笔下的湘西,总是那么安安静静的。边城是这样,长河是这样,

鸭窠围、杨家岨也是这样。静中有动,静中有人。沈先生擅长用一些颜色、一些声音来描绘这种安静的诗境。

在这方面,他在近代散文作家中可称圣手。

18.下列句子中的“安”和文中加点处的“安”,意义相同的一项是(3分)( )

A.诸葛亮命诸将乘其不备夺取了荆州大半,使得周瑜坐立不安。

B.直到逃出了华容道,曹操一行人才终于转危为安。

C.人生无常,生活跌宕,唯有安顿好自己的内心,我们才能处变不惊。

D.陶渊明安贫乐道,退守田园,在孤独寂寞中寻得人生的一方净土。

19.文中画横线的句子也可表达为“你们能欣赏我故事的清新,却忽略了作品背后蕴藏的热情;你们能欣赏我

文字的朴实,却忽略了作品背后隐伏的悲痛。”但原文的表达效果更好,为什么?(4分)

20.材料中借鲁迅先生的“寄意寒星荃不察”说沈从文的寂寞,而鲁迅在《〈呐喊〉自序》中回顾自己心路历

程时,出现频率最高的词也是“寂寞”。请结合小说集《呐喊》的内容,谈谈鲁迅是如何表现“寂寞”的。(4

分)

(二)语言文字运用 II(本题共 2小题,8分)

阅读下面的文字,完成 21~22题。

如今,“博物馆热”持续升温,“到博物馆去”成为一种生活方式。今年全国两会期间,习近平总书记参加

江苏代表团审议时强调:“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育

功能。”

2024 年“国际博物馆日”的主题为“博物馆致力于救育和研究”。博物馆不仅是历史的见证者、也是文化

的传承者。博物馆教育以其独特的资源和环境,为孩子们提供了一个不同于传统课堂的学习空间。在这里,孩

子们可以直接与历史对话、与艺术交流, ① ,往往比平时的课堂学习方式更能激发孩子们的学习兴趣。

博物馆中的丰富展品和背后的历史故事,能够激发孩子们的好奇心和探索欲,进而提升他们的综合素质和

创新能力。在博物馆的互动体验中,孩子们可以动手参与,如模拟考古发掘等, ② ,也培养了他们的团

队协作精神。

未来,我们应让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让博

物馆成为孩子们的“第二课堂”,丰富孩子们的学习内容,提升他们的学习体验,提升综合素质,培养文化自

信。相信随着教育理念的不断更新和科技手段的日益丰富,博物馆教育必将迎来更加广阔的发展前景。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15个字。

(4分)

22.盐城市博物馆以宋代盐官的形象为蓝本设计了“盐小博”形象 IP(见右图),请你结合材料,围绕 2024

年“国际博物馆日”的主题,为“盐小博”形象 IP的推广提两条建议。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

最近热播的电视剧《我的阿勒泰》中,有一段李文秀和母亲的对话,引起观众共鸣。李文秀对母亲说:“你

看,我虽然笨手笨脚,但我还是一个有用的人对不对?”母亲张凤侠反问道:“啥叫有用,李文秀?生你下来

是为了让你服务别人的?你看看这个草原上的树啊、草啊,有人吃、有人用,便叫有用。要是没有人用,他就

这么呆在草原上也很好嘛!自由自在的嘛,是不是?”

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800

字。

同课章节目录