16.1 赤壁赋 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 16.1 赤壁赋 同步练习(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-26 14:16:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

16.1 赤壁赋

一、单选题

1. 下列句子中,加点虚词意义和用法相同的一组是( )

A.苏子愀然 冥然兀坐,万籁有声

B.侣鱼虾而友麋鹿 不敢言而敢怒

C.其为惑也,终不解矣 方其破荆州

D.哀吾生之须臾 句读之不知

2. 下列句中加点词语解释有误的一项是( )

A.凌万顷之茫然(旷远的样子) 凭虚御风(凌空)

B.渺渺兮予怀(悠远的样子) 正襟危坐(身体斜着坐)

C.击空明兮溯流光(月光下的清波) 扣舷而歌之(敲击)

D.倚歌而和之(循,依) 而卒莫消长也(到底、最终)

3. 下列各句按句式分类,正确的一项是( )

①固一世之雄也 ②此非孟德之困于周郎者乎 ③渺渺兮予怀 ④何为其然也

⑤客有吹洞箫者 ⑥而又何羡乎 ⑦月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

⑧而今安在哉 ⑨甚矣,汝之不惠

A.①②⑦/③⑨/④⑥⑧/⑤

B.①⑤/②③⑨/④⑥⑧/⑦

C.①/②③⑦⑨/④⑥⑧/⑤

D.①/②/③⑨/④⑥⑧/⑤/⑦

4.下列对《赤壁赋》原文内容的理解与分析,不正确的一项是( )

A.第一段写作者夜游赤壁的情景,天光、水色连成一片,浩瀚的江水与洒脱的胸怀,在作者的笔下腾跃而出。这段文字以景抒情,融情入景,情、景俱佳。

B.第二段写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声。一曲洞箫,凄切婉转,隐喻了客人怅惘、失意的胸怀,也使作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉。

C.第三段写客人对人生短促无常的感叹,从客人的回答中,可以看出其中包含着一种消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己当时思想的一个方面。

D.在第四段中,作者为客人指出了一条通向快乐的出路:到大自然中去寻求精神上的寄托。这段文字采用了反衬的手法,以客人的悲观衬托苏轼的豁达。

二、填空题

5.苏轼《赤壁赋》中运用比喻的手法,感叹生命短暂和个体渺小的句子是“ , ”。

6.苏轼《赤壁赋》中,“ , ”两句描写了曹操的军队在攻破荆州之后,舰船连绵、旗帜遮天的景象。

7.《赤壁赋》中用蛟龙和嫠妇听到箫声的反应来突出箫声的悲凉与幽怨的句子是: , 。

8.《赤壁赋》中写希望与神仙相交,与明月同在的句子是: , 。

三、语言表达

9.将下列短句组合成两副有关名胜的对联。

黄河九曲 搁笔题诗 三楚一楼 临江吞汉

两人千古 华岳三峰 抱关来 凭槛立

(1)陕西潼关(古关隘、要塞)

上联: 下联:

(2)湖北黄鹤楼(江南三大名楼之一)

上联: 下联:

10.请根据苏轼《赤壁赋》中的名句“白露横江,水光接天”写一个场景。要求:①想象合理;②语言生动;③不超过50字。

四、文言文阅读

文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下题。

材料一:

前赤壁赋

苏轼

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

材料二:

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮举网得鱼巨口细鳞状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣。以待子不时之须。”

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥,适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

11.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

今者薄A暮B举网C得D鱼E巨口F细鳞G状如松H江之鲈。

12.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“七月既望”与“是岁十月之望”中“望”的意思相同。

B.“顾而乐之”与“顾安所得酒乎”中“顾”的意思相同。

C.“西望夏口”与“掠予舟而西也”中“西”的用法不同。

D.“而吾与子之所共适”与“适有孤鹤”中“适”的意思不同。

13.下列对材料二有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.前面描绘真景抒写真情,通过无需雕琢的天然佳句,给人一种壮阔的美感。

B.中间对踞石攀木、俯江长啸的细致描写,真切表达了作者月夜登临的情趣。

C.最后写看见道士化鹤,空灵奇幻,迷离恍惚,表现了作者怅然若失的苦闷。

D.《赤壁赋》前后两篇,同地两游,都情景交融,可谓同工异曲,各有千秋。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①酗酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?

②反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

15.《前赤壁赋》和《后赤壁赋》被后人称为姊妹篇,而两篇文章的思想内容却各有侧重,请简要概括。

文言文阅读

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉!况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

16.对下列句子词语的解释,不正确的一项是( )

A.固一世之雄也 固:本来

B.举匏樽以相属 举:全,都

C.正襟危坐而问客曰 危坐:端坐

D.托遗响于悲风 遗响:余音,指萧声

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.此非孟德之困于周郎者乎 寄蜉蝣于天地

B.何为其然也 使之然也。

C.哀吾生之须臾 句读之不知,惑之不解。

D.耳得之而为声 而今安在哉

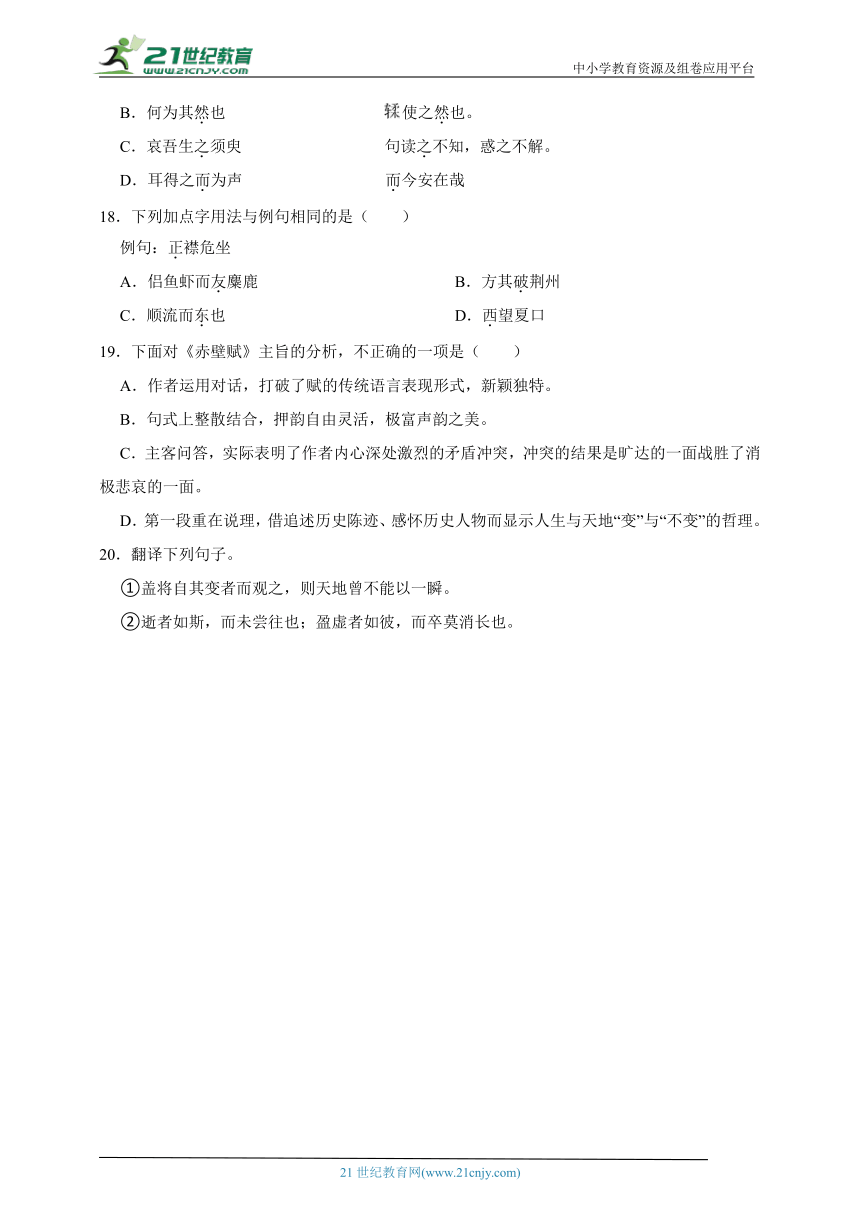

18.下列加点字用法与例句相同的是( )

例句:正襟危坐

A.侣鱼虾而友麋鹿 B.方其破荆州

C.顺流而东也 D.西望夏口

19.下面对《赤壁赋》主旨的分析,不正确的一项是( )

A.作者运用对话,打破了赋的传统语言表现形式,新颖独特。

B.句式上整散结合,押韵自由灵活,极富声韵之美。

C.主客问答,实际表明了作者内心深处激烈的矛盾冲突,冲突的结果是旷达的一面战胜了消极悲哀的一面。

D.第一段重在说理,借追述历史陈迹、感怀历史人物而显示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

20.翻译下列句子。

①盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

②逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】A项“然”,都是“……的样子”。句意:苏轼的容色忧愁凄怆的样子。/有时静静地端坐着,外界的各种声音都听得见。

B项“而”,表并列,和。/表转折,却。句意:与鱼虾作伴,与麋鹿为友。/嘴上不敢说,心里却敢愤怒。

C项“其”,代词,代指那些疑难问题。/代词,他(曹操)。句意:那些疑难问题就最终不能理解了。/当初他攻陷荆州。

D项“之”,助词,取消句子独立性。/助词,宾语前置的标志。句意:哀叹我们的一生只是短暂的片刻。/不理解句读。

故答案为:A

【点评】本题考查常见文言虚词意义和用法的理解运用能力。文言虚词意义用法的判断要求掌握常见文言虚词分常见用法意义,其次重点分析该虚词所在具体语境、前后搭配,最后综合分析其意义和用法。

2.【答案】B

【解析】【分析】B项“危坐”,端坐。句意:整一整衣服,端正地坐着。

故答案为:B

【点评】本题考查文言实词的理解能力,理解文言实词的语境意义,可以先从字形(形旁表意)入手,其次是分析语境搭配,进而判断实词的词性作用,是带双宾语的动词还是使动词还是普通及物动词等等。

3.【答案】D

【解析】【分析】①判断句,“……也”表判断。句意:本来就是一世的英雄。

②被动句,“于”表被动。句意:这不正是曹孟德被周瑜围困的地方吗?

③主谓倒装句,“予怀渺渺兮”。句意:我心里想的很远呀。

④宾语前置句,“为何其然也”。句意:(箫声)为什么这样(悲凉)呢?

⑤定语后置句,“有吹洞箫之客”。句意:有个会吹洞箫的客人。

⑥宾语前置句,“而又羡何乎”。句意:又有什么可羡慕的呢!

⑦状语后置句,“月于东山之上出,于斗牛之间徘徊”。句意:月亮从东山上升起,在斗宿与牛宿之间来回移动。

⑧宾语前置句,应为“而今在安哉”,句意:如今在哪里呢?

⑨主谓倒装句,“汝之不惠甚矣”。句意:你太不聪明了。

可见,①,判断句/②,被动句/③⑨,主谓倒装句/④⑥⑧,宾语前置句/⑤,定语后置句/⑦,状语后置句。

故答案为:D

【点评】本题考查文言特殊句式的理解能力。文言特殊句式,一般指的是文言文中不同于现代汉语表达习惯的某些特殊的句式。主要有:判断句,被动句,省略句和倒装句等。其中倒装句,又分为宾语前置句、状语后置句、主谓倒装句等。判断文言特殊句式,主要看句子结构成分及其位置,同时注意特殊文言标志词,如“……者……也”,“为所……”“之”等等。

4.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。

D.“以客人的悲观衬托苏轼的豁达”分析错误,这篇赋采用了主客问答的形式,表达了作者对人生的看法,文中的“客人”和作者的话都反映了作者的思想意识。

故答案为:D。

【点评】

本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。解答这类题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。②放回原文,概括信息。特别是在官职,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析。

5.【答案】寄蜉蝣于天地;渺沧海之一粟

【解析】【分析】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

注意易错字蜉、蝣、粟的书写。

故答案为:寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟

【点评】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写、理解性默写、开放性默写三种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,认真审题,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

6.【答案】舳舻千里;旌旗蔽空

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:舳舻、旌、蔽。

故答案为:舳舻千里;旌旗蔽空

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

7.【答案】舞幽壑之潜蛟;泣孤舟之嫠妇

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:幽壑、潜蛟、孤、嫠。

故答案为:舞幽壑之潜蛟;泣孤舟之嫠妇

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

8.【答案】挟飞仙以遨游;抱明月而长终

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:挟、遨、 终。

故答案为:挟飞仙以遨游;抱明月而长终

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

9.【答案】(1)华岳三峰凭槛立;黄河九曲抱关来

(2)搁笔提诗,两人千古;临江吞汉,三楚一楼

【解析】【分析】

本题考查考生对于对联的理解能力。

题干中答题关键词“两副有关名胜的对联”。依据题干中提示“陕西潼关(古关隘、要塞)”可以确定“黄河九曲”“华岳三峰”属于这一对联;“搁笔”相传李白登黄鹤楼,见崔颢《黄鹤楼》诗,则叹服不已,便自搁笔。“两人”是崔颢和李白。依据“湖北黄鹤楼(江南三大名楼之一)”可以确定:“两人千古”“搁笔题诗”“三楚一楼”属于这一联。再依据对联仄起平收的规律,写出答案。

【点评】

本题考查考生对于对联的理解能力。对联的种类有春联、婚联、挽联、寿联、书画联、行业联等。对联要求字数相等,断句一致,平仄相对,音调和谐。要词性相对,位置相同,要内容相关,上下衔接。忌重字合掌,合掌就是上下联意思重复。

10.【答案】白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上,月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

【解析】【分析】本题考查扩写语句的能力。

扩写时要紧根据句“白露横江,水光接天”的意思,抓住诗句中“白露”“江”“水光”等主要意象,特别是要扣住“白”“横”“接”“天”等词语,采用合理的想象,用优美生动的语句描写,且要把场景描绘成一幅画面。比如,“白露横江”描写成:白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上。把“水光接天”描写成:月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

故答案为: 白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上,月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

【点评】 此题考查扩展语句的能力。扩展语句是指根据表达中心的需要,把内涵丰富含蓄、语言简洁凝练的语句,扩展成表达具体明朗,语言疏密相见的语句,是借题发挥的一种语言表达形式。

【答案】11.BEG

12.B

13.C

14.①面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是一代的英雄豪杰,然而如今在哪里呢?

②(我)返回岸边登上小船,把船划到江心,任凭它漂泊到哪里就在哪里歇息。

15.①《前赤壁赋》侧重谈玄说理,从变与不变的角度思辨宇宙与人生的关系,解除客人心中的苦闷;

②《后赤壁赋》侧重叙事写景,一鹤一道表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想,也蕴含出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。

【解析】【点评】 ( )1本题考查文言文断句的能力。通读全文,首先找出人名、地名、事物名、朝代名等。因为名词常在句中作主语或宾语。注意主语常省略。其次找动词,动词通常作谓语。借助句子成分,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。此外,文言虚词和特殊句式对文言文句读有很大的辅助作用。

(1)本题考查文言实词的理解能力,理解文言实词的语境意义,可以先从字形(形旁表意)入手,其次是分析语境搭配,进而判断实词的词性作用,是带双宾语的动词还是使动词还是普通及物动词等等。

(2)本题考查对文本相关信息的概括和分析能力。解题要求把选项涉及的内容与文本表述一一对应起来,然后逐一认真比对作出正误判断,还要注意这类题常见设题陷阱,如时序错乱、强加因果、偷梁换柱等。

(3)本题考查文言句子翻译的能力。文言句子的翻译要注意把握“增、删、调、改、并、留”六字诀,记清两原则,一是直译为主,字字落实。不可凭大意去翻译,要将文言语句中的每个词都落实到译文中去。二是意译为辅,文句通顺。在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段,力求文句通顺。

(4)本题考查筛选、概括内容要点的能力。解答此类题目,首先要认真审题,明确要求;然后翻译并理解文章内容,根据题目要求找出关键语句;最后组织语言,概括答案。

参考翻译:

材料一:

前赤壁赋

苏轼

壬戌年秋天,七月十六日,我与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴劝酒,吟诵《明月》中“窈窕”这一章。不一会儿,明月从东山后升起,在斗宿与牛宿之间缓步徐行。白茫茫的雾气横贯江面,水光连着天际。放纵一片苇叶似的小船随意漂浮,越过茫茫的江面。浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

在这时喝酒喝得非常高兴,敲着船边唱起歌来。歌中唱道:“桂木船棹啊香兰船桨,击打着月光下的清波,在泛着月光的水面逆流而上。我的情思啊悠远茫茫,思念心中的美人啊 ,却在天的另一方。”有会吹洞箫的客人,配着节奏为歌声伴和,洞箫的声音呜呜咽咽:有如哀怨有如思慕,既像啜泣也像倾诉,余音在江上回荡,像细丝一样连续不断。能使深谷中的蛟龙为之起舞,能使孤舟上的寡妇为之饮泣。

我的神色也愁惨起来,整好衣襟坐端正,向客人问道:“箫声为什么这样哀怨呢?” 客人回答:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹公孟德的诗么?这里向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河接壤连绵不绝,目力所及,一片郁郁苍苍。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,麾下的战船首尾相连延绵千里,旗子将天空全都蔽住,面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是当世的一位英雄人物,然而现在又在哪里呢?何况我与你在江中的小洲打渔砍柴,以鱼虾为侣,以麋鹿为友,在江上驾着这一叶小舟,举起杯盏相互敬酒,如同蜉蝣置身于广阔的天地中,像沧海中的一粒粟米那样渺小。唉,哀叹我们的一生只是短暂的片刻,不由羡慕长江的没有穷尽。想要携同仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。知道这些终究不能实现,只得将憾恨化为箫音,托寄在悲凉的秋风中罢了。”

我问道:“你可也知道这水与月?时间流逝就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究没有增减。可见,从事物易变的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止;而从事物不变的一面看来,万物同我们来说都是永恒的,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有主宰者,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。”

客人高兴地笑了,洗净酒杯重新斟酒。菜肴果品都已吃完,杯子盘子杂乱一片。大家互相枕着垫着睡在船上,不知不觉东方已经露出白色的曙光。

材料二:

后赤壁赋

苏轼

这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。四下里瞧瞧,心里十分快乐;于是一面走一面吟诗,相互酬答。过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有菜。月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”

就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了!我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草;蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽做窝的悬崖,下望水神冯夷的深宫。两位客人都不能跟着我到这个极高处。我大声地长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。回到船上,把船划到江心,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。这时快到半夜,望望四周,觉得冷清寂寞得很。正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮一样大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,它戛戛地拉长声音叫着,擦过我们的船向西飞去。

过了会儿,客人离开了,我也回家睡觉。梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道你的底细了。昨天夜晚,边飞边叫着从我这里经过的人,不是你吗?”道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

11.本题注意结合句子语法结构特点进行断句:首先看“今者薄暮”做时间状语,其后停顿,体现舒缓的节奏和作者的闲适之情,故在B处断开。再看“举网”“得鱼”联系紧密,在“得鱼”后面的E处断开。最后注意“巨口细鳞”形容鱼的特点,“状如松江之鲈”是完整的主谓结构,中间不可断开,故在G处断开。

句意:今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。

故答案为:BEG。

12.A项解说正确。农历每月的十五。句意:七月十六日(过了十五)。/这一年十月十五日。

B项解说错误。环顾/不过。句意:四下里瞧瞧,心里十分快乐。/不过,到哪里去弄到酒呢?

C项解说正确。向西,名词作状语/向西飞,名词做动词。句意:向西可以望到夏口。/擦过我们的船向西飞去。

D项解说正确。享受/恰好,正好。句意:我和你可以共同享受。/正好有一只鹤。

故答案为:B。

13.C项“看见道士化鹤”分析错误。作者梦见道士化鹤,纯属幻境幻觉。

故答案为:C。

14.本题注意关键字词和特殊句式的准确理解和翻译:①“酾酒”,滤酒,这里指斟酒;“固”,本来;“安”,哪里。②“反”,通“返”;“乎”,相当于介词“于”,在,到;“听”,任凭。

故答案为:

①面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是一代的英雄豪杰,然而如今在哪里呢?

②(我)返回岸边登上小船,把船划到江心,任凭它漂泊到哪里就在哪里歇息。

15.本题注意分析比较两篇文章的思想内容与情感主题,进行概括作答:

《前赤壁赋》记叙了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感,以作者的主观感受为线索,通过主客问答的形式,反映了作者由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到精神解脱的达观。文章的重点在议论,阐发变与不变的哲理,申述人类和万物同样是永久地存在,表现了旷达乐观的人生态度。苏轼经历乌台诗案,在黄州想要走出人生困境,文章就是表现了他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活的人生态度。

《后赤壁赋》记游,以登岸履险为主,也无谈玄说理的内容。文章前面记真景真情,通过毫不雕琢的天然佳句,给人一种壮阔的美感;中间对踞石攀木、俯江长啸的细致描写,真切地表达了作者月夜登临的情趣。最后写游后入睡的苏子在梦乡中见到了曾经化作孤鹤的道士,在“揖予”、“不答”、“顾笑”的神秘幻觉中,表露了作者本人出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。政治上屡屡失意的苏轼很想从山水之乐中寻求超脱,结果非但无济于事,反而给他心灵深处的创伤又添上新的哀痛。道士的思想,原是苏子思想中的一个侧面,苏子—孤鹤—道士的联结,暗示着苏轼在精神上已归向高蹈于世外的隐逸者。

故答案为:

①《前赤壁赋》侧重谈玄说理,从变与不变的角度思辨宇宙与人生的关系,解除客人心中的苦闷;

②《后赤壁赋》侧重叙事写景,一鹤一道表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想,也蕴含出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。

【答案】16.B

17.B

18.B

19.D

20.①如果从事物变化的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止。

②(江水)总是像这样不停地流逝,但它们并没有流走;(月亮)总是那样有圆满有缺损,但它终究也没有增减。

【解析】【点评】(1)本题考查加点字词的意思。首先,根据选项找出加点字词所在的句子并在文中标画,然后结合前后文内容,翻译句子大意,重点体会加点字词的含义。

(2)本题考查句中虚词的用法。虚词在文言句中占有重要的地位,虽很多没有实质意义,但是掌握着句中关系。学生在日常学习中应随时积累虚词在句中的用法,然后根据句意判断虚词的用法。

(3)本题考查文言文词类活用。词类活用的类型包括有名词作动词、形容词作动词、数词作动词、使动用法、名词作状语。词类活用主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。学生可以根据翻译判断词类活用的类型,然后选出正确答案。

(4)本题考查学生对文章内容的理解和阅读启发。首先,筛选选项中重要信息,然后根据重要信息回归文本,去文中找关于此类信息的句子,简单分析,最后与选项做对比,找出不同。

(5)本题考查文言语句的翻译。翻译时注意关键实词虚词的翻译,翻译方法一般是直译、组词、替换,也要注重平常学习文言文时虚词实词的积累。翻译句子还要注意常用特殊句式,如:宾语前置、定语后置、状语后置、判断句、被动句等。

16.B项,举,动词,举起。翻译:在这里举杯互相劝酒。

故答案为:B

17.A项,第一句句意为:这不是曹孟德被周瑜围困的地方吗?于:介词,被第二句句意为:真正的游览从此(时)开始。于:介词,从。

B项,第一句句意为:为什么会这样呢?然:代词,这样。第二句句意为:用火烤它让它变成这样。然:代词,这样。

C项,第一句句意为:哀叹我们的一生只是短暂的片刻。之:助词,取消句子独立性。第二句句意为:不了解句读(指句子的停顿),疑惑没有弄明白。之:助词,宾语前置标志

D项,第一句句意为:送到耳边就听到声音。而:连词,表示顺承,相当于"就”才”。第二句句意为:慢慢地天黑得什么也看不见了,而我却没有归意。而:连词,表示转折,相当于“却、但是”

故答案为:B

18.例句“正”,形容词活用为动词,整理。

A项,“友”,名词意动用法,与…..为友

B项,“破”,形容词活用为动词,攻破。

C项,“东”名词作动词,东下

D项,“西”,名词作状语,向西。

故答案为:B

19.D项,“第一段重在说理,借追述历史陈迹、感怀历史人物而显示人生与天地‘变’与“不变'的哲理”说法错误,第一段,写客人对人生短促无常的感叹。此段由赋赤壁的自然景物,转而赋赤壁的历史古迹。主人以“何为其然也”设问,客人以赤壁的历史古迹作答,文理转折自然。但文章并不是直陈其事,而是连用了两个问句。如今他在哪里呢?曹操这类英雄人物,也只是显赫一时,何况是自己,因而如今只能感叹自己生命的短暂,羡慕江水的长流不息,希望与神仙相交,与明月同在。但那都是不切实际的幻想,所以才把悲伤愁苦“托遗响于悲风”,通过第声传达出来,重在抒情。第二段才是重在说理,阐释人生与天地“变”与”不变”的哲理。

故答案为:D

20.①“盖”,副词,表示假设,如果;“自”,从;“变者”,变化的一面;“则”,那么;“曾”连……都

②“如斯”,像这样;两个“而”,表转折,却;“往”流去;“盈虚”,圆满缺损;“卒”,终究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

16.1 赤壁赋

一、单选题

1. 下列句子中,加点虚词意义和用法相同的一组是( )

A.苏子愀然 冥然兀坐,万籁有声

B.侣鱼虾而友麋鹿 不敢言而敢怒

C.其为惑也,终不解矣 方其破荆州

D.哀吾生之须臾 句读之不知

2. 下列句中加点词语解释有误的一项是( )

A.凌万顷之茫然(旷远的样子) 凭虚御风(凌空)

B.渺渺兮予怀(悠远的样子) 正襟危坐(身体斜着坐)

C.击空明兮溯流光(月光下的清波) 扣舷而歌之(敲击)

D.倚歌而和之(循,依) 而卒莫消长也(到底、最终)

3. 下列各句按句式分类,正确的一项是( )

①固一世之雄也 ②此非孟德之困于周郎者乎 ③渺渺兮予怀 ④何为其然也

⑤客有吹洞箫者 ⑥而又何羡乎 ⑦月出于东山之上,徘徊于斗牛之间

⑧而今安在哉 ⑨甚矣,汝之不惠

A.①②⑦/③⑨/④⑥⑧/⑤

B.①⑤/②③⑨/④⑥⑧/⑦

C.①/②③⑦⑨/④⑥⑧/⑤

D.①/②/③⑨/④⑥⑧/⑤/⑦

4.下列对《赤壁赋》原文内容的理解与分析,不正确的一项是( )

A.第一段写作者夜游赤壁的情景,天光、水色连成一片,浩瀚的江水与洒脱的胸怀,在作者的笔下腾跃而出。这段文字以景抒情,融情入景,情、景俱佳。

B.第二段写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声。一曲洞箫,凄切婉转,隐喻了客人怅惘、失意的胸怀,也使作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉。

C.第三段写客人对人生短促无常的感叹,从客人的回答中,可以看出其中包含着一种消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己当时思想的一个方面。

D.在第四段中,作者为客人指出了一条通向快乐的出路:到大自然中去寻求精神上的寄托。这段文字采用了反衬的手法,以客人的悲观衬托苏轼的豁达。

二、填空题

5.苏轼《赤壁赋》中运用比喻的手法,感叹生命短暂和个体渺小的句子是“ , ”。

6.苏轼《赤壁赋》中,“ , ”两句描写了曹操的军队在攻破荆州之后,舰船连绵、旗帜遮天的景象。

7.《赤壁赋》中用蛟龙和嫠妇听到箫声的反应来突出箫声的悲凉与幽怨的句子是: , 。

8.《赤壁赋》中写希望与神仙相交,与明月同在的句子是: , 。

三、语言表达

9.将下列短句组合成两副有关名胜的对联。

黄河九曲 搁笔题诗 三楚一楼 临江吞汉

两人千古 华岳三峰 抱关来 凭槛立

(1)陕西潼关(古关隘、要塞)

上联: 下联:

(2)湖北黄鹤楼(江南三大名楼之一)

上联: 下联:

10.请根据苏轼《赤壁赋》中的名句“白露横江,水光接天”写一个场景。要求:①想象合理;②语言生动;③不超过50字。

四、文言文阅读

文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下题。

材料一:

前赤壁赋

苏轼

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,而天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

材料二:

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮举网得鱼巨口细鳞状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣。以待子不时之须。”

于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥,适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

11.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

今者薄A暮B举网C得D鱼E巨口F细鳞G状如松H江之鲈。

12.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“七月既望”与“是岁十月之望”中“望”的意思相同。

B.“顾而乐之”与“顾安所得酒乎”中“顾”的意思相同。

C.“西望夏口”与“掠予舟而西也”中“西”的用法不同。

D.“而吾与子之所共适”与“适有孤鹤”中“适”的意思不同。

13.下列对材料二有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.前面描绘真景抒写真情,通过无需雕琢的天然佳句,给人一种壮阔的美感。

B.中间对踞石攀木、俯江长啸的细致描写,真切表达了作者月夜登临的情趣。

C.最后写看见道士化鹤,空灵奇幻,迷离恍惚,表现了作者怅然若失的苦闷。

D.《赤壁赋》前后两篇,同地两游,都情景交融,可谓同工异曲,各有千秋。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①酗酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?

②反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

15.《前赤壁赋》和《后赤壁赋》被后人称为姊妹篇,而两篇文章的思想内容却各有侧重,请简要概括。

文言文阅读

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉!况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

16.对下列句子词语的解释,不正确的一项是( )

A.固一世之雄也 固:本来

B.举匏樽以相属 举:全,都

C.正襟危坐而问客曰 危坐:端坐

D.托遗响于悲风 遗响:余音,指萧声

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.此非孟德之困于周郎者乎 寄蜉蝣于天地

B.何为其然也 使之然也。

C.哀吾生之须臾 句读之不知,惑之不解。

D.耳得之而为声 而今安在哉

18.下列加点字用法与例句相同的是( )

例句:正襟危坐

A.侣鱼虾而友麋鹿 B.方其破荆州

C.顺流而东也 D.西望夏口

19.下面对《赤壁赋》主旨的分析,不正确的一项是( )

A.作者运用对话,打破了赋的传统语言表现形式,新颖独特。

B.句式上整散结合,押韵自由灵活,极富声韵之美。

C.主客问答,实际表明了作者内心深处激烈的矛盾冲突,冲突的结果是旷达的一面战胜了消极悲哀的一面。

D.第一段重在说理,借追述历史陈迹、感怀历史人物而显示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

20.翻译下列句子。

①盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

②逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】A项“然”,都是“……的样子”。句意:苏轼的容色忧愁凄怆的样子。/有时静静地端坐着,外界的各种声音都听得见。

B项“而”,表并列,和。/表转折,却。句意:与鱼虾作伴,与麋鹿为友。/嘴上不敢说,心里却敢愤怒。

C项“其”,代词,代指那些疑难问题。/代词,他(曹操)。句意:那些疑难问题就最终不能理解了。/当初他攻陷荆州。

D项“之”,助词,取消句子独立性。/助词,宾语前置的标志。句意:哀叹我们的一生只是短暂的片刻。/不理解句读。

故答案为:A

【点评】本题考查常见文言虚词意义和用法的理解运用能力。文言虚词意义用法的判断要求掌握常见文言虚词分常见用法意义,其次重点分析该虚词所在具体语境、前后搭配,最后综合分析其意义和用法。

2.【答案】B

【解析】【分析】B项“危坐”,端坐。句意:整一整衣服,端正地坐着。

故答案为:B

【点评】本题考查文言实词的理解能力,理解文言实词的语境意义,可以先从字形(形旁表意)入手,其次是分析语境搭配,进而判断实词的词性作用,是带双宾语的动词还是使动词还是普通及物动词等等。

3.【答案】D

【解析】【分析】①判断句,“……也”表判断。句意:本来就是一世的英雄。

②被动句,“于”表被动。句意:这不正是曹孟德被周瑜围困的地方吗?

③主谓倒装句,“予怀渺渺兮”。句意:我心里想的很远呀。

④宾语前置句,“为何其然也”。句意:(箫声)为什么这样(悲凉)呢?

⑤定语后置句,“有吹洞箫之客”。句意:有个会吹洞箫的客人。

⑥宾语前置句,“而又羡何乎”。句意:又有什么可羡慕的呢!

⑦状语后置句,“月于东山之上出,于斗牛之间徘徊”。句意:月亮从东山上升起,在斗宿与牛宿之间来回移动。

⑧宾语前置句,应为“而今在安哉”,句意:如今在哪里呢?

⑨主谓倒装句,“汝之不惠甚矣”。句意:你太不聪明了。

可见,①,判断句/②,被动句/③⑨,主谓倒装句/④⑥⑧,宾语前置句/⑤,定语后置句/⑦,状语后置句。

故答案为:D

【点评】本题考查文言特殊句式的理解能力。文言特殊句式,一般指的是文言文中不同于现代汉语表达习惯的某些特殊的句式。主要有:判断句,被动句,省略句和倒装句等。其中倒装句,又分为宾语前置句、状语后置句、主谓倒装句等。判断文言特殊句式,主要看句子结构成分及其位置,同时注意特殊文言标志词,如“……者……也”,“为所……”“之”等等。

4.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。

D.“以客人的悲观衬托苏轼的豁达”分析错误,这篇赋采用了主客问答的形式,表达了作者对人生的看法,文中的“客人”和作者的话都反映了作者的思想意识。

故答案为:D。

【点评】

本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。解答这类题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。②放回原文,概括信息。特别是在官职,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析。

5.【答案】寄蜉蝣于天地;渺沧海之一粟

【解析】【分析】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

注意易错字蜉、蝣、粟的书写。

故答案为:寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟

【点评】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写、理解性默写、开放性默写三种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,认真审题,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

6.【答案】舳舻千里;旌旗蔽空

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:舳舻、旌、蔽。

故答案为:舳舻千里;旌旗蔽空

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

7.【答案】舞幽壑之潜蛟;泣孤舟之嫠妇

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:幽壑、潜蛟、孤、嫠。

故答案为:舞幽壑之潜蛟;泣孤舟之嫠妇

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

8.【答案】挟飞仙以遨游;抱明月而长终

【解析】【分析】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意易错字的书写:挟、遨、 终。

故答案为:挟飞仙以遨游;抱明月而长终

【点评】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。考查名篇背诵,分为直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字和漏字添字均不能得分。

9.【答案】(1)华岳三峰凭槛立;黄河九曲抱关来

(2)搁笔提诗,两人千古;临江吞汉,三楚一楼

【解析】【分析】

本题考查考生对于对联的理解能力。

题干中答题关键词“两副有关名胜的对联”。依据题干中提示“陕西潼关(古关隘、要塞)”可以确定“黄河九曲”“华岳三峰”属于这一对联;“搁笔”相传李白登黄鹤楼,见崔颢《黄鹤楼》诗,则叹服不已,便自搁笔。“两人”是崔颢和李白。依据“湖北黄鹤楼(江南三大名楼之一)”可以确定:“两人千古”“搁笔题诗”“三楚一楼”属于这一联。再依据对联仄起平收的规律,写出答案。

【点评】

本题考查考生对于对联的理解能力。对联的种类有春联、婚联、挽联、寿联、书画联、行业联等。对联要求字数相等,断句一致,平仄相对,音调和谐。要词性相对,位置相同,要内容相关,上下衔接。忌重字合掌,合掌就是上下联意思重复。

10.【答案】白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上,月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

【解析】【分析】本题考查扩写语句的能力。

扩写时要紧根据句“白露横江,水光接天”的意思,抓住诗句中“白露”“江”“水光”等主要意象,特别是要扣住“白”“横”“接”“天”等词语,采用合理的想象,用优美生动的语句描写,且要把场景描绘成一幅画面。比如,“白露横江”描写成:白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上。把“水光接天”描写成:月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

故答案为: 白茫茫的水汽像轻纱一样笼罩在江面上,月光映照着宽阔的江面,水光远接天边,水天连成一片。

【点评】 此题考查扩展语句的能力。扩展语句是指根据表达中心的需要,把内涵丰富含蓄、语言简洁凝练的语句,扩展成表达具体明朗,语言疏密相见的语句,是借题发挥的一种语言表达形式。

【答案】11.BEG

12.B

13.C

14.①面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是一代的英雄豪杰,然而如今在哪里呢?

②(我)返回岸边登上小船,把船划到江心,任凭它漂泊到哪里就在哪里歇息。

15.①《前赤壁赋》侧重谈玄说理,从变与不变的角度思辨宇宙与人生的关系,解除客人心中的苦闷;

②《后赤壁赋》侧重叙事写景,一鹤一道表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想,也蕴含出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。

【解析】【点评】 ( )1本题考查文言文断句的能力。通读全文,首先找出人名、地名、事物名、朝代名等。因为名词常在句中作主语或宾语。注意主语常省略。其次找动词,动词通常作谓语。借助句子成分,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。此外,文言虚词和特殊句式对文言文句读有很大的辅助作用。

(1)本题考查文言实词的理解能力,理解文言实词的语境意义,可以先从字形(形旁表意)入手,其次是分析语境搭配,进而判断实词的词性作用,是带双宾语的动词还是使动词还是普通及物动词等等。

(2)本题考查对文本相关信息的概括和分析能力。解题要求把选项涉及的内容与文本表述一一对应起来,然后逐一认真比对作出正误判断,还要注意这类题常见设题陷阱,如时序错乱、强加因果、偷梁换柱等。

(3)本题考查文言句子翻译的能力。文言句子的翻译要注意把握“增、删、调、改、并、留”六字诀,记清两原则,一是直译为主,字字落实。不可凭大意去翻译,要将文言语句中的每个词都落实到译文中去。二是意译为辅,文句通顺。在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段,力求文句通顺。

(4)本题考查筛选、概括内容要点的能力。解答此类题目,首先要认真审题,明确要求;然后翻译并理解文章内容,根据题目要求找出关键语句;最后组织语言,概括答案。

参考翻译:

材料一:

前赤壁赋

苏轼

壬戌年秋天,七月十六日,我与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴劝酒,吟诵《明月》中“窈窕”这一章。不一会儿,明月从东山后升起,在斗宿与牛宿之间缓步徐行。白茫茫的雾气横贯江面,水光连着天际。放纵一片苇叶似的小船随意漂浮,越过茫茫的江面。浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

在这时喝酒喝得非常高兴,敲着船边唱起歌来。歌中唱道:“桂木船棹啊香兰船桨,击打着月光下的清波,在泛着月光的水面逆流而上。我的情思啊悠远茫茫,思念心中的美人啊 ,却在天的另一方。”有会吹洞箫的客人,配着节奏为歌声伴和,洞箫的声音呜呜咽咽:有如哀怨有如思慕,既像啜泣也像倾诉,余音在江上回荡,像细丝一样连续不断。能使深谷中的蛟龙为之起舞,能使孤舟上的寡妇为之饮泣。

我的神色也愁惨起来,整好衣襟坐端正,向客人问道:“箫声为什么这样哀怨呢?” 客人回答:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹公孟德的诗么?这里向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河接壤连绵不绝,目力所及,一片郁郁苍苍。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,麾下的战船首尾相连延绵千里,旗子将天空全都蔽住,面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是当世的一位英雄人物,然而现在又在哪里呢?何况我与你在江中的小洲打渔砍柴,以鱼虾为侣,以麋鹿为友,在江上驾着这一叶小舟,举起杯盏相互敬酒,如同蜉蝣置身于广阔的天地中,像沧海中的一粒粟米那样渺小。唉,哀叹我们的一生只是短暂的片刻,不由羡慕长江的没有穷尽。想要携同仙人携手遨游各地,与明月相拥而永存世间。知道这些终究不能实现,只得将憾恨化为箫音,托寄在悲凉的秋风中罢了。”

我问道:“你可也知道这水与月?时间流逝就像这水,其实并没有真正逝去;时圆时缺的就像这月,终究没有增减。可见,从事物易变的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止;而从事物不变的一面看来,万物同我们来说都是永恒的,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,万物各有主宰者,若不是自己应该拥有的,即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,听到便成了声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏,我和你可以共同享受。”

客人高兴地笑了,洗净酒杯重新斟酒。菜肴果品都已吃完,杯子盘子杂乱一片。大家互相枕着垫着睡在船上,不知不觉东方已经露出白色的曙光。

材料二:

后赤壁赋

苏轼

这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。四下里瞧瞧,心里十分快乐;于是一面走一面吟诗,相互酬答。过了一会儿,我叹惜地说:“有客人却没有酒,有酒却没有菜。月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”

就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了!我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草;蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽做窝的悬崖,下望水神冯夷的深宫。两位客人都不能跟着我到这个极高处。我大声地长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。回到船上,把船划到江心,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。这时快到半夜,望望四周,觉得冷清寂寞得很。正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮一样大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,它戛戛地拉长声音叫着,擦过我们的船向西飞去。

过了会儿,客人离开了,我也回家睡觉。梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道你的底细了。昨天夜晚,边飞边叫着从我这里经过的人,不是你吗?”道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

11.本题注意结合句子语法结构特点进行断句:首先看“今者薄暮”做时间状语,其后停顿,体现舒缓的节奏和作者的闲适之情,故在B处断开。再看“举网”“得鱼”联系紧密,在“得鱼”后面的E处断开。最后注意“巨口细鳞”形容鱼的特点,“状如松江之鲈”是完整的主谓结构,中间不可断开,故在G处断开。

句意:今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。

故答案为:BEG。

12.A项解说正确。农历每月的十五。句意:七月十六日(过了十五)。/这一年十月十五日。

B项解说错误。环顾/不过。句意:四下里瞧瞧,心里十分快乐。/不过,到哪里去弄到酒呢?

C项解说正确。向西,名词作状语/向西飞,名词做动词。句意:向西可以望到夏口。/擦过我们的船向西飞去。

D项解说正确。享受/恰好,正好。句意:我和你可以共同享受。/正好有一只鹤。

故答案为:B。

13.C项“看见道士化鹤”分析错误。作者梦见道士化鹤,纯属幻境幻觉。

故答案为:C。

14.本题注意关键字词和特殊句式的准确理解和翻译:①“酾酒”,滤酒,这里指斟酒;“固”,本来;“安”,哪里。②“反”,通“返”;“乎”,相当于介词“于”,在,到;“听”,任凭。

故答案为:

①面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来是一代的英雄豪杰,然而如今在哪里呢?

②(我)返回岸边登上小船,把船划到江心,任凭它漂泊到哪里就在哪里歇息。

15.本题注意分析比较两篇文章的思想内容与情感主题,进行概括作答:

《前赤壁赋》记叙了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感,以作者的主观感受为线索,通过主客问答的形式,反映了作者由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到精神解脱的达观。文章的重点在议论,阐发变与不变的哲理,申述人类和万物同样是永久地存在,表现了旷达乐观的人生态度。苏轼经历乌台诗案,在黄州想要走出人生困境,文章就是表现了他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活的人生态度。

《后赤壁赋》记游,以登岸履险为主,也无谈玄说理的内容。文章前面记真景真情,通过毫不雕琢的天然佳句,给人一种壮阔的美感;中间对踞石攀木、俯江长啸的细致描写,真切地表达了作者月夜登临的情趣。最后写游后入睡的苏子在梦乡中见到了曾经化作孤鹤的道士,在“揖予”、“不答”、“顾笑”的神秘幻觉中,表露了作者本人出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。政治上屡屡失意的苏轼很想从山水之乐中寻求超脱,结果非但无济于事,反而给他心灵深处的创伤又添上新的哀痛。道士的思想,原是苏子思想中的一个侧面,苏子—孤鹤—道士的联结,暗示着苏轼在精神上已归向高蹈于世外的隐逸者。

故答案为:

①《前赤壁赋》侧重谈玄说理,从变与不变的角度思辨宇宙与人生的关系,解除客人心中的苦闷;

②《后赤壁赋》侧重叙事写景,一鹤一道表现旷然豁达的胸怀和慕仙出世的思想,也蕴含出世入世思想矛盾所带来的内心苦闷。

【答案】16.B

17.B

18.B

19.D

20.①如果从事物变化的一面看来,那么天地间万事万物时刻在变动,连一眨眼的工夫都不停止。

②(江水)总是像这样不停地流逝,但它们并没有流走;(月亮)总是那样有圆满有缺损,但它终究也没有增减。

【解析】【点评】(1)本题考查加点字词的意思。首先,根据选项找出加点字词所在的句子并在文中标画,然后结合前后文内容,翻译句子大意,重点体会加点字词的含义。

(2)本题考查句中虚词的用法。虚词在文言句中占有重要的地位,虽很多没有实质意义,但是掌握着句中关系。学生在日常学习中应随时积累虚词在句中的用法,然后根据句意判断虚词的用法。

(3)本题考查文言文词类活用。词类活用的类型包括有名词作动词、形容词作动词、数词作动词、使动用法、名词作状语。词类活用主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。学生可以根据翻译判断词类活用的类型,然后选出正确答案。

(4)本题考查学生对文章内容的理解和阅读启发。首先,筛选选项中重要信息,然后根据重要信息回归文本,去文中找关于此类信息的句子,简单分析,最后与选项做对比,找出不同。

(5)本题考查文言语句的翻译。翻译时注意关键实词虚词的翻译,翻译方法一般是直译、组词、替换,也要注重平常学习文言文时虚词实词的积累。翻译句子还要注意常用特殊句式,如:宾语前置、定语后置、状语后置、判断句、被动句等。

16.B项,举,动词,举起。翻译:在这里举杯互相劝酒。

故答案为:B

17.A项,第一句句意为:这不是曹孟德被周瑜围困的地方吗?于:介词,被第二句句意为:真正的游览从此(时)开始。于:介词,从。

B项,第一句句意为:为什么会这样呢?然:代词,这样。第二句句意为:用火烤它让它变成这样。然:代词,这样。

C项,第一句句意为:哀叹我们的一生只是短暂的片刻。之:助词,取消句子独立性。第二句句意为:不了解句读(指句子的停顿),疑惑没有弄明白。之:助词,宾语前置标志

D项,第一句句意为:送到耳边就听到声音。而:连词,表示顺承,相当于"就”才”。第二句句意为:慢慢地天黑得什么也看不见了,而我却没有归意。而:连词,表示转折,相当于“却、但是”

故答案为:B

18.例句“正”,形容词活用为动词,整理。

A项,“友”,名词意动用法,与…..为友

B项,“破”,形容词活用为动词,攻破。

C项,“东”名词作动词,东下

D项,“西”,名词作状语,向西。

故答案为:B

19.D项,“第一段重在说理,借追述历史陈迹、感怀历史人物而显示人生与天地‘变’与“不变'的哲理”说法错误,第一段,写客人对人生短促无常的感叹。此段由赋赤壁的自然景物,转而赋赤壁的历史古迹。主人以“何为其然也”设问,客人以赤壁的历史古迹作答,文理转折自然。但文章并不是直陈其事,而是连用了两个问句。如今他在哪里呢?曹操这类英雄人物,也只是显赫一时,何况是自己,因而如今只能感叹自己生命的短暂,羡慕江水的长流不息,希望与神仙相交,与明月同在。但那都是不切实际的幻想,所以才把悲伤愁苦“托遗响于悲风”,通过第声传达出来,重在抒情。第二段才是重在说理,阐释人生与天地“变”与”不变”的哲理。

故答案为:D

20.①“盖”,副词,表示假设,如果;“自”,从;“变者”,变化的一面;“则”,那么;“曾”连……都

②“如斯”,像这样;两个“而”,表转折,却;“往”流去;“盈虚”,圆满缺损;“卒”,终究。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读