第八单元 词语积累与词语解释 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第八单元 词语积累与词语解释 同步练习(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-26 14:16:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第八单元 词语积累与词语解释

一、单选题

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

随着现代社会的发展,网络时代来临,快餐文化开始____,并且不可避免地影响着校园。曾经,学生们捧在手里阅读的是经典名著,现在,学生们捧着手机、盯着电脑,偏爱微博或各种网络文字。快餐式阅读和传统式阅读其实各有长短,虽然很多读者迫于时间的限制,更多地选择了快餐式阅读,但是,这种典型的快餐式阅读很可能____——时间和精力没少花,但收获寥寥。要想真正进行让心灵能够得到净化的阅读,传统式阅读仍是上选。人类通过阅读纸质文字来____思想文化的历史已有数千年,网络阅读不过数十年而已,就阅读效果而言, 二者不能相提并论。网络阅读不过是一种浅阅读,而传统阅读可以学习知识、充实思想、增加底蕴、提升品位,可以让读者静下心来体味一种____的心境。所以我们还是多多地捧起书本阅读、拿起笔杆写作,做一个有思想境界、有文化底蕴、有人格修养的人吧!

A.甚嚣尘上 揠苗助长 传达 流连忘返

B.大行其道 揠苗助长 传承 逐流忘返

C.大行其道 欲速则不达 传承 流连忘返

D.甚嚣尘上 欲速则不达 传达 逐流忘返

二、语言文字运用

2.举出两个新词语,并就其新词义作简要解说。

随着社会的发展和变化,新词语也频频产生。新词语产生的途径多种多样,其一是利用已有的词语形式,赋予该词新的意义。如:下海,原指到海中去游泳或捕鱼,现在很多场合则指放弃原来的工作而经营商业。又如 。又如 。

3.生活是语言的源泉,留心观察,趣味无穷。请根据语境填空,或写带有“打”字的熟语,或解释熟语含义。要求所填的内容,与原材料协调一致。

“打”是一个“一专多能”的字,其基本意义是“击”,但在具体的语言环境中,又可以衍生出许多有趣的意思来。如:从旁帮人说话,叫“打边鼓”;没有固定的居所,四处凑合,叫 ;从中说和,调解纠纷,叫“打圆场”; ,叫“打草惊蛇”;打击失去威势的人,叫“打老虎”; ,叫“打退堂鼓”;为避免出错事先忠告,叫“打预防针”;心无集体或大局,只为人或局部利益打算,叫 ;形容人或物非常稀少或优秀,很难找得到,叫“打着灯笼没处找”;学习、做事断断续续,缺乏恒心,叫 。

三、语言表达

4.“佛系”,在百度词条中被解释为一种生活态度和方式,是一种怎样都行、不大走心、看淡一切的活法。近来,随着“佛系青年”的走红,引申出了各个领域的“佛系+”。请你 仿照例句中“佛系买家”的句式,另选一类人物进行个性化解读。要求句式基本一致。

例句:“佛系买家”:不咨询,不议价,不差评,买货看中就下单,不好懒得退,货到自动评。

四、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

7月17日,在教育部、国家语委发布的《中国语言文字事业发展报告》(以下简称白皮书)中,关于我国通用语言文字普及规范、信息化建设、服务能力、语言文化传承等方面的情况都有了数据支撑。普通话和规范汉字是我国的国家通用语言文字。“我国的普通话普及率已经从2000年的53%提高到2015年的73%左右,预计到2020年,普通话普及率将达到80%,这意味着中华民族几千年来‘书同文,语同音’的梦想将会实现。”白皮书主编、语用司原司长姚喜双介绍说。

2016年我国语言文字第一大研究热点就是服务“一带一路”建设的语言问题研究。“之所以说这是第一大热点,因为相关研究数量多、视角多,权成学者参与多,相关学术会议多,反映出学术界聚焦国家战略需求的家国情怀。”

2016年火爆荧屏的《中国诗词大会》约有4.86亿人次收看,成为继《中国汉字听写大会》《中国成语大会》之后的又文化品牌。这三个节目从字、词、篇的角度,展现了我国语言文字的魅力,体现了中华优秀语言文化的博大精深。在云南省九河乡的普米族,除两名60岁以上的老年人汉语不熟练外,其余474名普米族人都能熟练使用汉语。同时,普米族人的母语意识近年也逐渐提高,一些家庭开始教孩子学习普米语。

调查显示,现今台湾大学生对简化字的聖解度80%以上者已超过六成,阅读简化字书报刊物没有问题。香港已开展国家普通话水平测试20年,年均测试人数由1996年的4人次发展到2016年的7338人次。澳门2016年有387人次参加普通话水平测试,达历史新高。

汉语国际传播逐步推进,推进中华文化“走出去”。我国已在140个国家和地区建立了511所孔子学院和1073个中小学孔子课堂,全球参加汉语水平考试的考生达600万人次。

(摘编自中华人民共和国教育部网站2017年7月19日文章《语言文字事业发展报告首次发布》)

材料二:

人类的一些种群长期生活在不同的地区,逐步分化出方言,最后形成独立的语言,语言的多样性由此形成。这是一个历史过程,至少需要1500年。因此语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息。要了解语言分化的历史,必须结合使用该语言群体的分化历史。

(摘编自《“语言保护”多人谈》)

材料三:

广告宣传中常见的用字错误:“绅士”误为“绅仕”。随着中产兴起,“绅士”一词大行其道,常现身广告中。某时尚杂志评选“新绅仕”广告随处可见,但“绅仕”其实是“绅士”之误。“绅士”指有现代文明修养的男士,其“士”是对男子的美称,不能写作“仕”。“士”古代指未婚男子,也可作成年男子的通称,或作男子的美称;“仕”则作动词用,通常指做官。

(摘编自《咬文嚼字》公布的2016年十大语文差错)

材料四:

报道中禁止使用“哇噻”“妈的”等脏话、黑话等。近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的“PK”“TMD”等(新媒体可用“PK”一词),也不得在报道中使用。近年来“追星”活动中不按汉语规则而生造出的“玉米”“纲丝”“凉粉”等特殊词汇,我社报道中只能使用其本义,不能使用为表示“某明星的追崇者”的引申义。如果报道中因引用需要,无法回避这类词汇时,均应使用引号,并以括号加注,表明其实际内涵

(选自《新华社新闻信息报道中的禁用词和慎用词》

材料五:

世界上有一个伟大的国家,她的每一个字都是一首优美的诗,一幅美丽的画。我说的这个国家就是中国。

----印度前总理尼赫鲁

材料六:

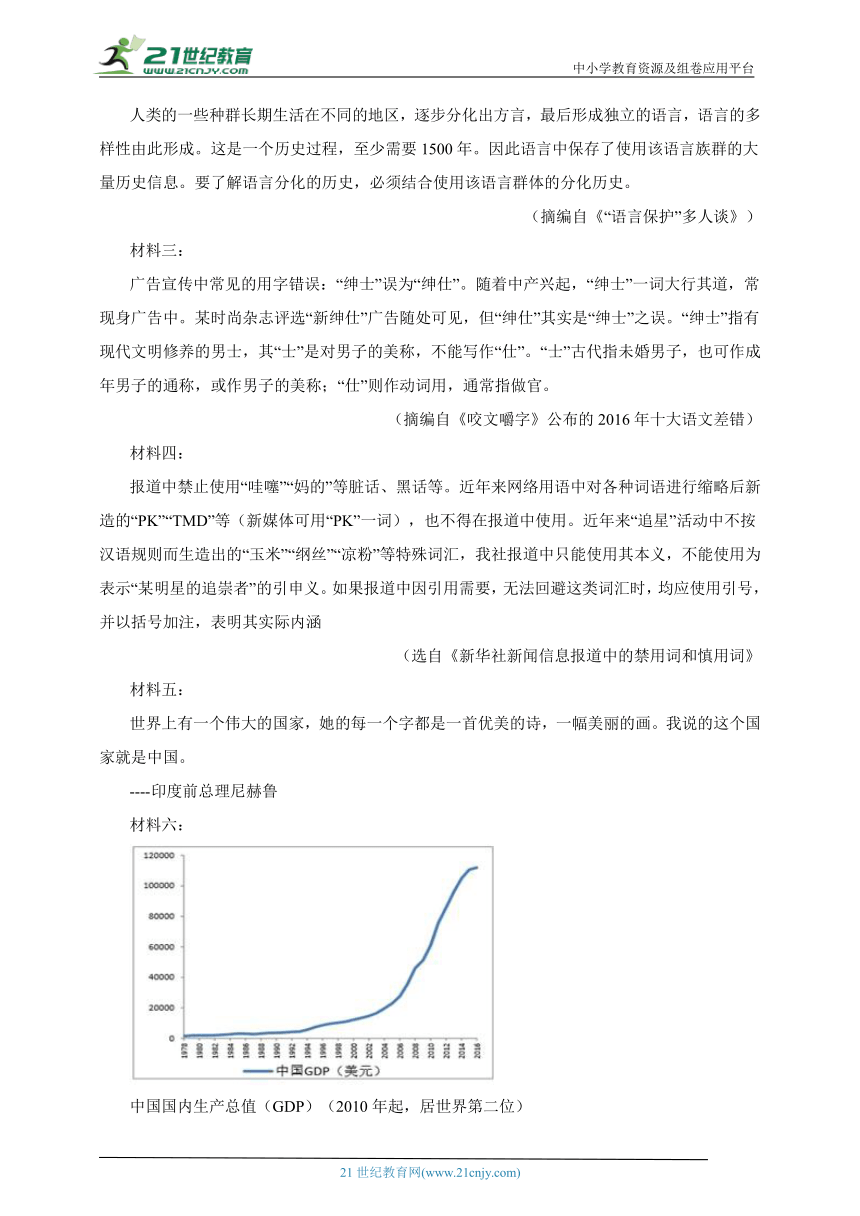

中国国内生产总值(GDP)(2010年起,居世界第二位)

汉语水平考试人次(2010~2016年)(单位:万)

5.下列对材料有关内容的理解和分析,不恰当的一项是( )

A.有关我国通用语言文字普及规范、信息化建设等方面的情况,在《中国语言文字事业发展报告》中都有相关的数据。

B.在港澳台,国家通用语言文字的推广成效显著:简化字在台湾得到一定程度的接受,香港、澳门参加普通话水平测试人数增长突出。

C.服务“一带一路”建设的语言问题研究成为2016年我国语言文字第一大研究热点,是因为相关研究数量多,权威学者参与多,相关学术会议多。

D.云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,这表明我国在通用语言推广的同时,也重视汉语方言的传承。

6.下列对材料相关内容的分析和概括,正确的一项是( )

A.《中国语言文字事业发展报告》制订了计划,到2020年我国普通话的普及率将达到80%,到时中华民族的“书同文,语同音”的梦想将会实现。

B.语言多样性的形成要经历漫长的历史过程,语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息,该语言群体的分化历史决定了语言分化的历史。

C.中产兴起,“绅士”一词常出现在广告中,但是广告宣传语中将常用词“绅士”误写为“绅仕”,这反映出某些人语文知识的欠缺。

D.新华社规定,近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的词语和在“追星”活动中不按汉语规则而生造出的特殊词汇,一律不得在报道中使用。

7.世界正掀起汉语热,请结合材料,简要分析其原因。

阅读下面的文章,完成下面小题。

成语修辞中的汉文化

成语的产生与使用也是汉族人民修辞活动的一部分,不少成语是语言中的活化石,它们大都来源于古代,贯用于古今,承载着极其丰富的文化信息。汉语成语数量多、内容丰富、使用普遍,反映了汉文化的方方面面。

中国古代农耕文明的发达,注定了中国文化具体务实的传统。章太炎所说的“国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼。志尽于有生,语绝于无验”,较准确地刻画了以农民为主体的中国人“重实际而黜玄想"的民族性格。这也影响到中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。这个“理据"往往指的是生活事实的验证和古圣先贤的经典论述。

这种具象思维,使人们在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。汉语成语多用比喻、摹状,就是这种具体化的反映。“ 危如累卵”(比喻)让人头脑中浮现出“许多鸡蛋垒在一块儿,随时可能崩塌”的画面。“磨刀霍霍"(摹状)使人仿佛看到奋力磨刀的样子,听到磨刀的声音。

这种具象思维,也使人们想把自己的论述建立在坚实的基础之上。中国人素来“崇古”,古圣先贤的语言、古人的事迹,都被时间赋予了经典的地位。于是人们说话作文,总喜欢引经据典。许多成语既是人们引经据典的成果,也是后人经常引用的“经典”。如“四体不勤,五谷不分”(《论语》)、“阮囊羞涩”(古人事迹)。

古人在具体务实的基本精神的基础上,又有追求遣词造句新颖奇特的心理。韩愈在《答李翊书》中提出“惟陈言之务去”,主张语言运用力求独创、新颖。可见,喜新求异是汉语修辞活动的一个传统文化心理。另一方面,中国人以含而不露为美,喜欢含蓄曲折地表达自己的思想。这两方面都要求语言交际时“换一种说法”。古代的文人雅士,说话作文时追求“雅言”“美辞”,创造出许多打破常规的表达方式,促使一些修辞方式的产生和推广。我们可以在许多成语中看到这些修辞方式的运用。

例如,说“贫困、没钱”平淡无奇,就用典故“阮囊羞涩"(用典);用“白山黑水”代“东北”,用“苍山洱海”代“云南"(借代);截取孔子的话“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑”中的“而立”“不惑”造出成语“而立之年”“年届不惑”等(割裂);“瓜字初分”旧指女子十六岁,就是拆“瓜”为“二”“八”,蕴“二八一十六”之意(隐语)。儒家文化讲“礼”,“尊人抑己”,许多成语都有这种色彩。如“客人来了”,说“大驾光临”,自家因此“蓬荜增辉"。

均衡是美学的基本原则之一,也是汉族人民修辞活动中的一种审美情趣。中国传统思维有一种朴素的辩证观,即以二元对待的观点来看待、分析事物,重视事物的关联、对立及其变化。故在语言表达时,常用字数相等、结构相似的语词表达相同、相反或相关的意思。成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现。成语内部语素对偶、互文,前后对照,互相补充,相辅相成。成语字面意思与实际意思,通过双关、借代巧妙联系,有虚实映衬之美。汉语成语多采用“四字格”,就是因为“四字格”四个字两两相对,完全符合均衡对称的审美要求。

(有删改)

8.下列关于文章内容的表述,正确的一项是( )

A.中国文化具有具体务实的传统,体现在中国人说话写文章时有理有据,“理据"即指生活事实的验证和圣贤的经典论述。

B.中国人的具象思维,使人们往往崇尚圣贤的经典论述,说与写总喜欢引经据典。许多成语就是人们引经据典的成果。

C.中国人的民族性格使中国人在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。成语就是这种具

体化的反映。

D.章太炎关于中国人“重实际而黜玄想”的民族性格的描述,影响了中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。

9.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.汉语成语数量多、内容丰富、使用普遍,不少成语是汉语的活化石,它们大都源于古代,贯用于古今,承载着极其丰富的文化信息。

B.喜新求异、含蓄表达思想的传统文化心理,使古代的文人雅士在说话作文时追求“雅言”“美辞”,促使一些修辞方式的产生和推广。

C.成语完全符合均衡对称的审美要求,因其内部语素前后对照、互相补充、相辅相成,并通过双关、借代巧妙联系,有虚实映衬之美。

D.“贫困没钱"的说法平淡无奇,“阮囊羞涩"则体现出遣词造句新颖奇特的特点,也体现出中国人委婉表达自己的思想的特点。

10.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.成语“千钧一发”让人眼前浮现出“一根头发悬挂着千钧重的东西”的画面,这一成语反映了古人在言语活动中具有具象思维的特点。

B.成语“明修栈道,暗度陈仓”不是“四字格”,不符合四个字两两相对的特点要求,所以不符合均衡对称的审美要求。

C.成语“喜新厌旧”内部语素相应,“喜新”“厌旧”结构相似,前后对照,互相补充,是均衡对称的审美情趣的体现。

D.成语“抛砖引玉”既能体现古人的具象思维,又能体现古人因求新、含蓄而爱用各种修辞的文化心理,也符合均衡对称的审美要求。

五、写作

11.阅读下面材料,完成后面的写作任务。

成语源于生活,反映生活,不少成语都折射出诸多的文化意义。

很多成语与史实有关。如“归马放牛”本指武王伐纣后将征战用的牛马放归于华山的南坡和桃林的原野上的故事,“死灰复燃"原出西汉韩安国的故事,等等。

有的成语与古代器物有关。如传说大禹铸九鼎,九鼎象征天下九州,象征国家,是极为重要的东西,故后人在说到某人的意见很重要时,用“一言九鼎”来形容。烹饪食物时,鼎下烈火燃烧,鼎内热水沸腾,有一种旺盛、热烈的气氛,于是就有了“人声鼎沸”“鼎鼎大名”等成语。

有的成语与度量衡有关。如“不同寻常”“退避三舍”中的“寻常”“舍”都是长度单位,八尺叫一寻,十六尺叫一常,三十里为一舍。“锱铢必较”“千钧一发”中的“锱铢”“钧”都是重量单位,一两的四分之一为一锱,一两的二十四分之一为一铢,三十斤为一钧。“半厅八两”,旧制一斤合十六两,半斤等于八两,比喻彼此一样,不相上下。

不少成语与动物有关。如“虎入羊群”“暴虎冯河”“羊质虎皮”“龙行虎步”“初生牛犊不怕虎”“兔死狗烹”“龟毛兔角”“猫鼠同眠”等。

有些成语还涉及音乐领域。如“胶柱鼓瑟”中的“瑟"是古代的弦乐器,“柱"是瑟上调弦的短木。“有板有眼”中的“板”“眼”原指音乐中的强拍、弱拍。“阳春白雪”“下里巴人”原指高雅音乐和通俗音乐。

有的成语还涉及地理知识。如粤地气候湿热,极少下雪,蜀地多山多雾,于是就有“粤犬吠雪”“蜀犬吠日”等成语,寓少见多怪的意思。

有的成语与宗教文化有关。如“一尘不染”,佛家称色、声、香、味、触、法为“六尘”,修道的人不被六尘所玷污,称为“一尘不染”,泛指人品纯洁,丝毫没沾染坏习气。“五体投地”,五体”指两手、两膝和头,五个部位着地,是佛教中最恭敬的礼节,形容敬佩到了极点。“六神无主”,“六神”指道教中的心、肝、肺、肾、脾、胆六脏之神,形容惊慌或着急而没有主意。

另外还有很多成语涉及古代的政治、典章、礼法、战争等方面。如“司空见惯”“衣冠禽兽”“三从四德”“鸣金收兵”等。

中国的成语,形象精练,充分体现了中国汉字的博大精深。而成语里面,有不少是与汉服有关的。请以“成语中的汉服文化”为主要内容,写一篇语言札记,300字左右。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】第一组:大行其道:指某种观点或某种事物盛行(多含贬义)。甚嚣尘上:形容对传闻之事议论纷纷。现多形容某种言论十分嚣张(含贬义)。语段中形容快餐文化的盛行,没有贬义,应该用“大行其道”。

第二组:揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏本。欲速则不达:过于性急反而不能达到目的。语段无违反事物发展规律的意思,宜用“欲速则不达”。

第三组:传达:①把一方的意思告诉给另一方。②在机关、学校、工厂的门口管理登记和引导来宾。③在机关、学校、工厂的门口担任传达工作的人。传承:传授和继承。文段中使用对象是“思想文化”,应选“传承”。

第四组:流连忘返:十分留恋,忘记返回。流连忘返:指追随流俗,而不知回到根本。“逐流忘返”用于此处感彩不当,应选“流连忘返”。

故答案为:C

【点评】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,然后把握成语的意思,再结合语境辨析正误。解答词语题,第一、逐字解释词语,把握大意;第二、注意词语潜在的感彩和语体色彩;第三、要注意词语使用范围,搭配的对象;第四、弄清所用词语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息;第五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。

2.【答案】(示例)山寨,原指山林中设有防守栅栏的地方,现在指伪造的,非正牌的。;变脸,原指翻脸等,现在很多场合则指事物的面貌发生了很大的变化。

【解析】【分析】依据“新词语产生的途径多种多样,其一是利用已有的词语形式,赋予该词新的意义”,可知,这里要求列举的是生出“新的意义”的词语,考生可举出“打酱油”“放鸽子”“潜水”“菜鸟”“宅”等,并指出其本义与新产生的意义即可。

故答案为:(示例)山寨,原指山林中设有防守栅栏的地方,现在指伪造的,非正牌的。;变脸,原指翻脸等,现在很多场合则指事物的面貌发生了很大的变化。

【点评】此题考查仿写句子和语言衔接、连贯的能力。解答此题,考上要注意这是开放式仿写题,要做到两点:一是“形似”,即仿写出的句子和原句在句式上要一致。二是“神似”,即仿写出的句子在内部关系上要与原句一致。此题要注意举出恰当的词语。

3.【答案】“打游击”;事先惊动了对手;做事中途退缩或撒手不干;“打小算盘”;“三天打鱼,两天晒网”

【解析】【分析】解答本题,要理解“打游击”“打草惊蛇”“打退堂鼓”“打小算盘”“三天打鱼,两天晒网”等熟语的含义并且加以正确地运用。“打游击”,没有固定的居所,四处凑合。“打草惊蛇”,事先惊动了对手。“打退堂鼓”,做事中途退缩或撒手不干。“打小算盘”,心无集体或大局,只为人或局部利益打算。“三天打鱼,两天晒网”,学习、做事断断续续,缺乏恒心。

故答案为:“打游击”;事先惊动了对手;做事中途退缩或撒手不干;“打小算盘”;“三天打鱼,两天晒网”。

【点评】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题答题时要熟记所有成语的含义,然后结合语境弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关暗示信息。

4.【答案】佛系学生:不旷课,不抬杠,不质疑,考试分高拼人品,及格便是缘,挂科也认命。

佛系父母:不比较,不强求,不矫情,子女优秀不炫耀,平庸不苦恼,垫底不沮丧。佛系粉丝:不掐架,不疯狂,不反黑,偶像人红不激动,贴吧时常逛,帖子从不开。

【解析】【分析】要认真分析例句的思路,理解例句的语意,把握例句在一定的语境中所表达的感情,特别要注意例句中的隐含信息,弄清题目中没有明确提出的要求。此题选出对象,列举事例,所列事例要符合对象的特征还要符合“怎样都行、不大走心、看淡一切”的活法,最后注意每句的字数要和例句一致。

故答案为: 佛系学生:不旷课,不抬杠,不质疑,考试分高拼人品,及格便是缘,挂科也认命。

佛系父母:不比较,不强求,不矫情,子女优秀不炫耀,平庸不苦恼,垫底不沮丧。

佛系粉丝:不掐架,不疯狂,不反黑,偶像人红不激动,贴吧时常逛,帖子从不开。

【点评】此题考核选用、仿用、变换句式的能力,主要考核仿写,仿写有嵌入式仿系、续写式仿写,命题式仿写和开放式仿写。无论是哪种都注意一个原则,即“形似”“意谐”。形似,即仿写的句子要与例句在结构、修辞方式及句式上相似。为此,要对例句的结构、运用的修辞方法、句式进行分析,弄清例句的“骨架”这样才能进行仿写。意谐,即仿写的句子要与例句在思路、感情、语意上谐调,

【答案】5.D

6.C

7.中国正在崛起,国内生产总值居世界第二位,学习汉语可以更接近世界经济发展的中心,可以有更好的前途;汉语本身独特的魅力产生了巨大的吸引力;国家推动汉语的国际传播,推动中华文化走出去。

【解析】【点评】(1)此题考查对文章内容的理解能力。解答此类题,要在整体感知与理解文本内容的基础上,根据选项的设置,从内容、观点等角度来分析。根据选项内容,在原文中找到选项对应的信息源,要把所有的信息源全部找到;其次要把选项与原文材料进行比较,找到两者表达的信息是否完全一致,核实选项是否完整准确地传达了原文的信息。对于有多个信息源的选项,要辨别选项是否全部概括了所有信息。

(2)本题考查对文章有关内容的概括和分析能力。其做法是,全面准确地把握文章的内容,并对文章中所述的事件或所述道理进行综合性分析、判断,进而推理概括。

(3)本题考查把握文章内容要点和筛选整合文章信息的能力。解答本题,应根据对文意的理解,从文本中筛选出主要信息,然后运用文中词语概括作答。

5.D项,“云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,这表明我国在通用语言推广的同时,也重视汉语方言的传承”错误,“这表明……重视汉语方言的传承”错误,云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,说明重视“少数民族母语”,普米族使用的是汉语,而不是“汉语方言”。故答案为:D。

6.A项,“《中国语言文字事业发展报告》制订了计划,到2020年,我国普通话的普及率将达到80%,到时中华民族的‘书同文,语同音’的梦想将会实现”错误,从材料一第二段来看,这是白皮书主编、语用司原司长姚喜双的观点,而不是《中国语言文字事业发展报告》制定的计划。B项,“该语言群体的分化历史决定了语言分化的历史”错误,选项表述太绝对化。材料二只是说“要了解语言分化的历史,必须结合使用该语言群体的分化历史”。D项,“一律不得在报道中使用”错误,一些词语可以在特定媒体中使用,一些词语可以使用其原意。故答案为:C。

7.解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“世界正掀起汉语热,请结合材料,简要分析其原因”,然后到材料中筛选出相关的信息,如中国的影响、汉语的魅力、国家推动汉语传播的措施等,依据这些内容进行概括即可。如材料一“2016年火爆荧屏的央视节目《中国诗词大会》约有4.86亿人次收看,成为继《中国汉字听写大会》以《中国成语大会》之后的又一文化品牌。这三个节目从字、词、篇的角度,展现了我国语言文字的魅力,体现了中华优秀语言文化的博大精深”,材料五“世界上有一个伟大的国家,她的每一个字(汉语)都是一首优美的诗,一幅美丽的画。这个国家就是中国”,这说明汉语本身就具有独特的魅力;如材料一“汉语国际传播逐步推进,推进中华文化‘走出去’。我国已在140个国家和地区建立了511所孔子学院和l073个中小学孔子课堂,全球参加汉语水平考试的考生达600万人次”,这说明国家在推动汉语国际传播方法做出了努力;从材料六的图表来看,中国国内的生产总值居世界第二位,而且汉语水平考试人次也是逐年递增,这说明中国正在崛起,这也是汉语热的原因。考生结合这些内容答题即可。

【答案】8.B

9.C

10.B

【解析】【点评】(1)本题考查考生对原文内容的理解和分析能力。解答此类题目,应先明确题干的提问方式,然后浏览选项,到文中圈出相关的句子,再进行比对,设题的误区如下:因果关系不当、于文无据、以偏概全、说法过于绝对化、变未然为已然等。

(2)本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。答题时注意:第一步,逐项审查每一个选项有几个分句,分句与分句之间是什么关系,一般的有因果、条件、假设、目的等关系。第二步,比对每一分句的意义在原文是否有依据,分句与分句之间的逻辑关系在原文中是否有依据。

(3)本题考查学生筛选信息和辨析内容的能力,解答此类题目,考生应先明确题干所问,然后再到文中找到选项的内容,进行比对,一看内容是否吻合,二看选项所答与题干所问是否一致,考查的其实是学生的细心和耐心。

8.A项,原文是“‘理据'往往指的是生活事实的验证和古圣先贤的经典论述”,选项中缺少“往往”一词;C项,“ 中国人的民族性格使……”错,应为“这种具象思维使……;“成语就是这种具体化的反映”错,原文是“汉语成语多用比喻、摹状,就是这种具体化的反映”;

D项,“章太炎关于中国人……的描述,影响了……”错,原文为“这也影响到中国人的……”;其中的“这”指的是上文的“中国文化具体务实的传统”。

故答案为:B。

9.C项,并不是所有成语都完全符合均衡对称的审美要求。原文说“成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现”,没有运用这些手法的成语就不一定符合均衡对称的审美要求。故答案为:C。

10.B项,原文说“在语言表达时,常用字数相等、结构相似的语词表达相同相反或相关的意思。成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现”,可见“四字格”“四个字两两相对”不是判断成语是否符合均衡对称的审美要求的标准。故答案为:B。

11.【答案】范文:

示例一:充耳不闻

【解释】充:塞住。塞住耳朵不听,形容不愿听取别人的意见。

【出处】《诗经 邶风 旄丘》:“掇兮伯兮,亵如充耳。“充耳”是冕冠上的装饰物,又称“瑱”或“黈纩”,是从冠上的玉笄两端下来垂在耳朵两旁的。

《汉书 东方朔传》有载:“冕而前旒,所以蔽明;黈纩充耳,所以塞聪。”

《大戴礼 子张问人官篇》讲:“黈纩塞耳,所以弇聪也。”

《诗经 卫风 洪奥》有记载:“有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。”汉毛亨传:“充耳,谓之瑱。班莹,美石也。”

《周札 夏盲 弁师):“玉瑱玉笄。”郑玄注:“玉瑱,塞耳者。”按制,天子用的是玉瑱,诸侯用石。

充耳的象征意义就是表示天子不能轻信谗言,偏昕则暗,兼听则明。由此可知,“充耳不闻”古代的含义与现代的含义是大相径庭的。

示例二:披发左衽

【解释】披发:散发不作髻。左衽:衣襟向左开。古代指东方、北方少数民族的装束,用于指落后不文明的状态。

【出处】《论语 宪问》:“微管仲,吾其被发左衽矣。”

首先想到的是,这个成语出于孔子之口。上述那句话是孔子评论管仲的话,直译就是:”没有管仲,我们就要披散若头发,穿着左衽的衣服了。”真实意思就是:没有管仲,我们就成为那些异族夷狄、那些没有文化的人了。

管仲是什么人呢?他是提出“尊王壤夷”观点之人,提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”观点之人,是使齐桓公成为春秋时第一位霸主的人。虽然在别的方面不赞同管仲,但是在维护华夏正统这方面,作为遵守先王法制的孔子,还是对管仲有着比较客观的评价的。

【解析】【分析】本题的“语言札记”主题是“成语中的汉服文化”,所选的成语要和汉服有关,在札记中要引用典籍写明成语和汉服的关系,并解释成语的含义,明确成语的用法。

【点评】本题考查考生对于成语文化的理解能力以及微写作的能力。题干中答题关键词“成语中的汉服文化”“写一篇语言札记”“300字左右”。“札记”,读书时摘记的要点以及所写的心得。可根据自己平时的阅读和积累进行拟写。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第八单元 词语积累与词语解释

一、单选题

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

随着现代社会的发展,网络时代来临,快餐文化开始____,并且不可避免地影响着校园。曾经,学生们捧在手里阅读的是经典名著,现在,学生们捧着手机、盯着电脑,偏爱微博或各种网络文字。快餐式阅读和传统式阅读其实各有长短,虽然很多读者迫于时间的限制,更多地选择了快餐式阅读,但是,这种典型的快餐式阅读很可能____——时间和精力没少花,但收获寥寥。要想真正进行让心灵能够得到净化的阅读,传统式阅读仍是上选。人类通过阅读纸质文字来____思想文化的历史已有数千年,网络阅读不过数十年而已,就阅读效果而言, 二者不能相提并论。网络阅读不过是一种浅阅读,而传统阅读可以学习知识、充实思想、增加底蕴、提升品位,可以让读者静下心来体味一种____的心境。所以我们还是多多地捧起书本阅读、拿起笔杆写作,做一个有思想境界、有文化底蕴、有人格修养的人吧!

A.甚嚣尘上 揠苗助长 传达 流连忘返

B.大行其道 揠苗助长 传承 逐流忘返

C.大行其道 欲速则不达 传承 流连忘返

D.甚嚣尘上 欲速则不达 传达 逐流忘返

二、语言文字运用

2.举出两个新词语,并就其新词义作简要解说。

随着社会的发展和变化,新词语也频频产生。新词语产生的途径多种多样,其一是利用已有的词语形式,赋予该词新的意义。如:下海,原指到海中去游泳或捕鱼,现在很多场合则指放弃原来的工作而经营商业。又如 。又如 。

3.生活是语言的源泉,留心观察,趣味无穷。请根据语境填空,或写带有“打”字的熟语,或解释熟语含义。要求所填的内容,与原材料协调一致。

“打”是一个“一专多能”的字,其基本意义是“击”,但在具体的语言环境中,又可以衍生出许多有趣的意思来。如:从旁帮人说话,叫“打边鼓”;没有固定的居所,四处凑合,叫 ;从中说和,调解纠纷,叫“打圆场”; ,叫“打草惊蛇”;打击失去威势的人,叫“打老虎”; ,叫“打退堂鼓”;为避免出错事先忠告,叫“打预防针”;心无集体或大局,只为人或局部利益打算,叫 ;形容人或物非常稀少或优秀,很难找得到,叫“打着灯笼没处找”;学习、做事断断续续,缺乏恒心,叫 。

三、语言表达

4.“佛系”,在百度词条中被解释为一种生活态度和方式,是一种怎样都行、不大走心、看淡一切的活法。近来,随着“佛系青年”的走红,引申出了各个领域的“佛系+”。请你 仿照例句中“佛系买家”的句式,另选一类人物进行个性化解读。要求句式基本一致。

例句:“佛系买家”:不咨询,不议价,不差评,买货看中就下单,不好懒得退,货到自动评。

四、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

7月17日,在教育部、国家语委发布的《中国语言文字事业发展报告》(以下简称白皮书)中,关于我国通用语言文字普及规范、信息化建设、服务能力、语言文化传承等方面的情况都有了数据支撑。普通话和规范汉字是我国的国家通用语言文字。“我国的普通话普及率已经从2000年的53%提高到2015年的73%左右,预计到2020年,普通话普及率将达到80%,这意味着中华民族几千年来‘书同文,语同音’的梦想将会实现。”白皮书主编、语用司原司长姚喜双介绍说。

2016年我国语言文字第一大研究热点就是服务“一带一路”建设的语言问题研究。“之所以说这是第一大热点,因为相关研究数量多、视角多,权成学者参与多,相关学术会议多,反映出学术界聚焦国家战略需求的家国情怀。”

2016年火爆荧屏的《中国诗词大会》约有4.86亿人次收看,成为继《中国汉字听写大会》《中国成语大会》之后的又文化品牌。这三个节目从字、词、篇的角度,展现了我国语言文字的魅力,体现了中华优秀语言文化的博大精深。在云南省九河乡的普米族,除两名60岁以上的老年人汉语不熟练外,其余474名普米族人都能熟练使用汉语。同时,普米族人的母语意识近年也逐渐提高,一些家庭开始教孩子学习普米语。

调查显示,现今台湾大学生对简化字的聖解度80%以上者已超过六成,阅读简化字书报刊物没有问题。香港已开展国家普通话水平测试20年,年均测试人数由1996年的4人次发展到2016年的7338人次。澳门2016年有387人次参加普通话水平测试,达历史新高。

汉语国际传播逐步推进,推进中华文化“走出去”。我国已在140个国家和地区建立了511所孔子学院和1073个中小学孔子课堂,全球参加汉语水平考试的考生达600万人次。

(摘编自中华人民共和国教育部网站2017年7月19日文章《语言文字事业发展报告首次发布》)

材料二:

人类的一些种群长期生活在不同的地区,逐步分化出方言,最后形成独立的语言,语言的多样性由此形成。这是一个历史过程,至少需要1500年。因此语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息。要了解语言分化的历史,必须结合使用该语言群体的分化历史。

(摘编自《“语言保护”多人谈》)

材料三:

广告宣传中常见的用字错误:“绅士”误为“绅仕”。随着中产兴起,“绅士”一词大行其道,常现身广告中。某时尚杂志评选“新绅仕”广告随处可见,但“绅仕”其实是“绅士”之误。“绅士”指有现代文明修养的男士,其“士”是对男子的美称,不能写作“仕”。“士”古代指未婚男子,也可作成年男子的通称,或作男子的美称;“仕”则作动词用,通常指做官。

(摘编自《咬文嚼字》公布的2016年十大语文差错)

材料四:

报道中禁止使用“哇噻”“妈的”等脏话、黑话等。近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的“PK”“TMD”等(新媒体可用“PK”一词),也不得在报道中使用。近年来“追星”活动中不按汉语规则而生造出的“玉米”“纲丝”“凉粉”等特殊词汇,我社报道中只能使用其本义,不能使用为表示“某明星的追崇者”的引申义。如果报道中因引用需要,无法回避这类词汇时,均应使用引号,并以括号加注,表明其实际内涵

(选自《新华社新闻信息报道中的禁用词和慎用词》

材料五:

世界上有一个伟大的国家,她的每一个字都是一首优美的诗,一幅美丽的画。我说的这个国家就是中国。

----印度前总理尼赫鲁

材料六:

中国国内生产总值(GDP)(2010年起,居世界第二位)

汉语水平考试人次(2010~2016年)(单位:万)

5.下列对材料有关内容的理解和分析,不恰当的一项是( )

A.有关我国通用语言文字普及规范、信息化建设等方面的情况,在《中国语言文字事业发展报告》中都有相关的数据。

B.在港澳台,国家通用语言文字的推广成效显著:简化字在台湾得到一定程度的接受,香港、澳门参加普通话水平测试人数增长突出。

C.服务“一带一路”建设的语言问题研究成为2016年我国语言文字第一大研究热点,是因为相关研究数量多,权威学者参与多,相关学术会议多。

D.云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,这表明我国在通用语言推广的同时,也重视汉语方言的传承。

6.下列对材料相关内容的分析和概括,正确的一项是( )

A.《中国语言文字事业发展报告》制订了计划,到2020年我国普通话的普及率将达到80%,到时中华民族的“书同文,语同音”的梦想将会实现。

B.语言多样性的形成要经历漫长的历史过程,语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息,该语言群体的分化历史决定了语言分化的历史。

C.中产兴起,“绅士”一词常出现在广告中,但是广告宣传语中将常用词“绅士”误写为“绅仕”,这反映出某些人语文知识的欠缺。

D.新华社规定,近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的词语和在“追星”活动中不按汉语规则而生造出的特殊词汇,一律不得在报道中使用。

7.世界正掀起汉语热,请结合材料,简要分析其原因。

阅读下面的文章,完成下面小题。

成语修辞中的汉文化

成语的产生与使用也是汉族人民修辞活动的一部分,不少成语是语言中的活化石,它们大都来源于古代,贯用于古今,承载着极其丰富的文化信息。汉语成语数量多、内容丰富、使用普遍,反映了汉文化的方方面面。

中国古代农耕文明的发达,注定了中国文化具体务实的传统。章太炎所说的“国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼。志尽于有生,语绝于无验”,较准确地刻画了以农民为主体的中国人“重实际而黜玄想"的民族性格。这也影响到中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。这个“理据"往往指的是生活事实的验证和古圣先贤的经典论述。

这种具象思维,使人们在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。汉语成语多用比喻、摹状,就是这种具体化的反映。“ 危如累卵”(比喻)让人头脑中浮现出“许多鸡蛋垒在一块儿,随时可能崩塌”的画面。“磨刀霍霍"(摹状)使人仿佛看到奋力磨刀的样子,听到磨刀的声音。

这种具象思维,也使人们想把自己的论述建立在坚实的基础之上。中国人素来“崇古”,古圣先贤的语言、古人的事迹,都被时间赋予了经典的地位。于是人们说话作文,总喜欢引经据典。许多成语既是人们引经据典的成果,也是后人经常引用的“经典”。如“四体不勤,五谷不分”(《论语》)、“阮囊羞涩”(古人事迹)。

古人在具体务实的基本精神的基础上,又有追求遣词造句新颖奇特的心理。韩愈在《答李翊书》中提出“惟陈言之务去”,主张语言运用力求独创、新颖。可见,喜新求异是汉语修辞活动的一个传统文化心理。另一方面,中国人以含而不露为美,喜欢含蓄曲折地表达自己的思想。这两方面都要求语言交际时“换一种说法”。古代的文人雅士,说话作文时追求“雅言”“美辞”,创造出许多打破常规的表达方式,促使一些修辞方式的产生和推广。我们可以在许多成语中看到这些修辞方式的运用。

例如,说“贫困、没钱”平淡无奇,就用典故“阮囊羞涩"(用典);用“白山黑水”代“东北”,用“苍山洱海”代“云南"(借代);截取孔子的话“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑”中的“而立”“不惑”造出成语“而立之年”“年届不惑”等(割裂);“瓜字初分”旧指女子十六岁,就是拆“瓜”为“二”“八”,蕴“二八一十六”之意(隐语)。儒家文化讲“礼”,“尊人抑己”,许多成语都有这种色彩。如“客人来了”,说“大驾光临”,自家因此“蓬荜增辉"。

均衡是美学的基本原则之一,也是汉族人民修辞活动中的一种审美情趣。中国传统思维有一种朴素的辩证观,即以二元对待的观点来看待、分析事物,重视事物的关联、对立及其变化。故在语言表达时,常用字数相等、结构相似的语词表达相同、相反或相关的意思。成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现。成语内部语素对偶、互文,前后对照,互相补充,相辅相成。成语字面意思与实际意思,通过双关、借代巧妙联系,有虚实映衬之美。汉语成语多采用“四字格”,就是因为“四字格”四个字两两相对,完全符合均衡对称的审美要求。

(有删改)

8.下列关于文章内容的表述,正确的一项是( )

A.中国文化具有具体务实的传统,体现在中国人说话写文章时有理有据,“理据"即指生活事实的验证和圣贤的经典论述。

B.中国人的具象思维,使人们往往崇尚圣贤的经典论述,说与写总喜欢引经据典。许多成语就是人们引经据典的成果。

C.中国人的民族性格使中国人在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。成语就是这种具

体化的反映。

D.章太炎关于中国人“重实际而黜玄想”的民族性格的描述,影响了中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。

9.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.汉语成语数量多、内容丰富、使用普遍,不少成语是汉语的活化石,它们大都源于古代,贯用于古今,承载着极其丰富的文化信息。

B.喜新求异、含蓄表达思想的传统文化心理,使古代的文人雅士在说话作文时追求“雅言”“美辞”,促使一些修辞方式的产生和推广。

C.成语完全符合均衡对称的审美要求,因其内部语素前后对照、互相补充、相辅相成,并通过双关、借代巧妙联系,有虚实映衬之美。

D.“贫困没钱"的说法平淡无奇,“阮囊羞涩"则体现出遣词造句新颖奇特的特点,也体现出中国人委婉表达自己的思想的特点。

10.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.成语“千钧一发”让人眼前浮现出“一根头发悬挂着千钧重的东西”的画面,这一成语反映了古人在言语活动中具有具象思维的特点。

B.成语“明修栈道,暗度陈仓”不是“四字格”,不符合四个字两两相对的特点要求,所以不符合均衡对称的审美要求。

C.成语“喜新厌旧”内部语素相应,“喜新”“厌旧”结构相似,前后对照,互相补充,是均衡对称的审美情趣的体现。

D.成语“抛砖引玉”既能体现古人的具象思维,又能体现古人因求新、含蓄而爱用各种修辞的文化心理,也符合均衡对称的审美要求。

五、写作

11.阅读下面材料,完成后面的写作任务。

成语源于生活,反映生活,不少成语都折射出诸多的文化意义。

很多成语与史实有关。如“归马放牛”本指武王伐纣后将征战用的牛马放归于华山的南坡和桃林的原野上的故事,“死灰复燃"原出西汉韩安国的故事,等等。

有的成语与古代器物有关。如传说大禹铸九鼎,九鼎象征天下九州,象征国家,是极为重要的东西,故后人在说到某人的意见很重要时,用“一言九鼎”来形容。烹饪食物时,鼎下烈火燃烧,鼎内热水沸腾,有一种旺盛、热烈的气氛,于是就有了“人声鼎沸”“鼎鼎大名”等成语。

有的成语与度量衡有关。如“不同寻常”“退避三舍”中的“寻常”“舍”都是长度单位,八尺叫一寻,十六尺叫一常,三十里为一舍。“锱铢必较”“千钧一发”中的“锱铢”“钧”都是重量单位,一两的四分之一为一锱,一两的二十四分之一为一铢,三十斤为一钧。“半厅八两”,旧制一斤合十六两,半斤等于八两,比喻彼此一样,不相上下。

不少成语与动物有关。如“虎入羊群”“暴虎冯河”“羊质虎皮”“龙行虎步”“初生牛犊不怕虎”“兔死狗烹”“龟毛兔角”“猫鼠同眠”等。

有些成语还涉及音乐领域。如“胶柱鼓瑟”中的“瑟"是古代的弦乐器,“柱"是瑟上调弦的短木。“有板有眼”中的“板”“眼”原指音乐中的强拍、弱拍。“阳春白雪”“下里巴人”原指高雅音乐和通俗音乐。

有的成语还涉及地理知识。如粤地气候湿热,极少下雪,蜀地多山多雾,于是就有“粤犬吠雪”“蜀犬吠日”等成语,寓少见多怪的意思。

有的成语与宗教文化有关。如“一尘不染”,佛家称色、声、香、味、触、法为“六尘”,修道的人不被六尘所玷污,称为“一尘不染”,泛指人品纯洁,丝毫没沾染坏习气。“五体投地”,五体”指两手、两膝和头,五个部位着地,是佛教中最恭敬的礼节,形容敬佩到了极点。“六神无主”,“六神”指道教中的心、肝、肺、肾、脾、胆六脏之神,形容惊慌或着急而没有主意。

另外还有很多成语涉及古代的政治、典章、礼法、战争等方面。如“司空见惯”“衣冠禽兽”“三从四德”“鸣金收兵”等。

中国的成语,形象精练,充分体现了中国汉字的博大精深。而成语里面,有不少是与汉服有关的。请以“成语中的汉服文化”为主要内容,写一篇语言札记,300字左右。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】第一组:大行其道:指某种观点或某种事物盛行(多含贬义)。甚嚣尘上:形容对传闻之事议论纷纷。现多形容某种言论十分嚣张(含贬义)。语段中形容快餐文化的盛行,没有贬义,应该用“大行其道”。

第二组:揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏本。欲速则不达:过于性急反而不能达到目的。语段无违反事物发展规律的意思,宜用“欲速则不达”。

第三组:传达:①把一方的意思告诉给另一方。②在机关、学校、工厂的门口管理登记和引导来宾。③在机关、学校、工厂的门口担任传达工作的人。传承:传授和继承。文段中使用对象是“思想文化”,应选“传承”。

第四组:流连忘返:十分留恋,忘记返回。流连忘返:指追随流俗,而不知回到根本。“逐流忘返”用于此处感彩不当,应选“流连忘返”。

故答案为:C

【点评】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,然后把握成语的意思,再结合语境辨析正误。解答词语题,第一、逐字解释词语,把握大意;第二、注意词语潜在的感彩和语体色彩;第三、要注意词语使用范围,搭配的对象;第四、弄清所用词语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息;第五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。

2.【答案】(示例)山寨,原指山林中设有防守栅栏的地方,现在指伪造的,非正牌的。;变脸,原指翻脸等,现在很多场合则指事物的面貌发生了很大的变化。

【解析】【分析】依据“新词语产生的途径多种多样,其一是利用已有的词语形式,赋予该词新的意义”,可知,这里要求列举的是生出“新的意义”的词语,考生可举出“打酱油”“放鸽子”“潜水”“菜鸟”“宅”等,并指出其本义与新产生的意义即可。

故答案为:(示例)山寨,原指山林中设有防守栅栏的地方,现在指伪造的,非正牌的。;变脸,原指翻脸等,现在很多场合则指事物的面貌发生了很大的变化。

【点评】此题考查仿写句子和语言衔接、连贯的能力。解答此题,考上要注意这是开放式仿写题,要做到两点:一是“形似”,即仿写出的句子和原句在句式上要一致。二是“神似”,即仿写出的句子在内部关系上要与原句一致。此题要注意举出恰当的词语。

3.【答案】“打游击”;事先惊动了对手;做事中途退缩或撒手不干;“打小算盘”;“三天打鱼,两天晒网”

【解析】【分析】解答本题,要理解“打游击”“打草惊蛇”“打退堂鼓”“打小算盘”“三天打鱼,两天晒网”等熟语的含义并且加以正确地运用。“打游击”,没有固定的居所,四处凑合。“打草惊蛇”,事先惊动了对手。“打退堂鼓”,做事中途退缩或撒手不干。“打小算盘”,心无集体或大局,只为人或局部利益打算。“三天打鱼,两天晒网”,学习、做事断断续续,缺乏恒心。

故答案为:“打游击”;事先惊动了对手;做事中途退缩或撒手不干;“打小算盘”;“三天打鱼,两天晒网”。

【点评】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题答题时要熟记所有成语的含义,然后结合语境弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关暗示信息。

4.【答案】佛系学生:不旷课,不抬杠,不质疑,考试分高拼人品,及格便是缘,挂科也认命。

佛系父母:不比较,不强求,不矫情,子女优秀不炫耀,平庸不苦恼,垫底不沮丧。佛系粉丝:不掐架,不疯狂,不反黑,偶像人红不激动,贴吧时常逛,帖子从不开。

【解析】【分析】要认真分析例句的思路,理解例句的语意,把握例句在一定的语境中所表达的感情,特别要注意例句中的隐含信息,弄清题目中没有明确提出的要求。此题选出对象,列举事例,所列事例要符合对象的特征还要符合“怎样都行、不大走心、看淡一切”的活法,最后注意每句的字数要和例句一致。

故答案为: 佛系学生:不旷课,不抬杠,不质疑,考试分高拼人品,及格便是缘,挂科也认命。

佛系父母:不比较,不强求,不矫情,子女优秀不炫耀,平庸不苦恼,垫底不沮丧。

佛系粉丝:不掐架,不疯狂,不反黑,偶像人红不激动,贴吧时常逛,帖子从不开。

【点评】此题考核选用、仿用、变换句式的能力,主要考核仿写,仿写有嵌入式仿系、续写式仿写,命题式仿写和开放式仿写。无论是哪种都注意一个原则,即“形似”“意谐”。形似,即仿写的句子要与例句在结构、修辞方式及句式上相似。为此,要对例句的结构、运用的修辞方法、句式进行分析,弄清例句的“骨架”这样才能进行仿写。意谐,即仿写的句子要与例句在思路、感情、语意上谐调,

【答案】5.D

6.C

7.中国正在崛起,国内生产总值居世界第二位,学习汉语可以更接近世界经济发展的中心,可以有更好的前途;汉语本身独特的魅力产生了巨大的吸引力;国家推动汉语的国际传播,推动中华文化走出去。

【解析】【点评】(1)此题考查对文章内容的理解能力。解答此类题,要在整体感知与理解文本内容的基础上,根据选项的设置,从内容、观点等角度来分析。根据选项内容,在原文中找到选项对应的信息源,要把所有的信息源全部找到;其次要把选项与原文材料进行比较,找到两者表达的信息是否完全一致,核实选项是否完整准确地传达了原文的信息。对于有多个信息源的选项,要辨别选项是否全部概括了所有信息。

(2)本题考查对文章有关内容的概括和分析能力。其做法是,全面准确地把握文章的内容,并对文章中所述的事件或所述道理进行综合性分析、判断,进而推理概括。

(3)本题考查把握文章内容要点和筛选整合文章信息的能力。解答本题,应根据对文意的理解,从文本中筛选出主要信息,然后运用文中词语概括作答。

5.D项,“云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,这表明我国在通用语言推广的同时,也重视汉语方言的传承”错误,“这表明……重视汉语方言的传承”错误,云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,说明重视“少数民族母语”,普米族使用的是汉语,而不是“汉语方言”。故答案为:D。

6.A项,“《中国语言文字事业发展报告》制订了计划,到2020年,我国普通话的普及率将达到80%,到时中华民族的‘书同文,语同音’的梦想将会实现”错误,从材料一第二段来看,这是白皮书主编、语用司原司长姚喜双的观点,而不是《中国语言文字事业发展报告》制定的计划。B项,“该语言群体的分化历史决定了语言分化的历史”错误,选项表述太绝对化。材料二只是说“要了解语言分化的历史,必须结合使用该语言群体的分化历史”。D项,“一律不得在报道中使用”错误,一些词语可以在特定媒体中使用,一些词语可以使用其原意。故答案为:C。

7.解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“世界正掀起汉语热,请结合材料,简要分析其原因”,然后到材料中筛选出相关的信息,如中国的影响、汉语的魅力、国家推动汉语传播的措施等,依据这些内容进行概括即可。如材料一“2016年火爆荧屏的央视节目《中国诗词大会》约有4.86亿人次收看,成为继《中国汉字听写大会》以《中国成语大会》之后的又一文化品牌。这三个节目从字、词、篇的角度,展现了我国语言文字的魅力,体现了中华优秀语言文化的博大精深”,材料五“世界上有一个伟大的国家,她的每一个字(汉语)都是一首优美的诗,一幅美丽的画。这个国家就是中国”,这说明汉语本身就具有独特的魅力;如材料一“汉语国际传播逐步推进,推进中华文化‘走出去’。我国已在140个国家和地区建立了511所孔子学院和l073个中小学孔子课堂,全球参加汉语水平考试的考生达600万人次”,这说明国家在推动汉语国际传播方法做出了努力;从材料六的图表来看,中国国内的生产总值居世界第二位,而且汉语水平考试人次也是逐年递增,这说明中国正在崛起,这也是汉语热的原因。考生结合这些内容答题即可。

【答案】8.B

9.C

10.B

【解析】【点评】(1)本题考查考生对原文内容的理解和分析能力。解答此类题目,应先明确题干的提问方式,然后浏览选项,到文中圈出相关的句子,再进行比对,设题的误区如下:因果关系不当、于文无据、以偏概全、说法过于绝对化、变未然为已然等。

(2)本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。答题时注意:第一步,逐项审查每一个选项有几个分句,分句与分句之间是什么关系,一般的有因果、条件、假设、目的等关系。第二步,比对每一分句的意义在原文是否有依据,分句与分句之间的逻辑关系在原文中是否有依据。

(3)本题考查学生筛选信息和辨析内容的能力,解答此类题目,考生应先明确题干所问,然后再到文中找到选项的内容,进行比对,一看内容是否吻合,二看选项所答与题干所问是否一致,考查的其实是学生的细心和耐心。

8.A项,原文是“‘理据'往往指的是生活事实的验证和古圣先贤的经典论述”,选项中缺少“往往”一词;C项,“ 中国人的民族性格使……”错,应为“这种具象思维使……;“成语就是这种具体化的反映”错,原文是“汉语成语多用比喻、摹状,就是这种具体化的反映”;

D项,“章太炎关于中国人……的描述,影响了……”错,原文为“这也影响到中国人的……”;其中的“这”指的是上文的“中国文化具体务实的传统”。

故答案为:B。

9.C项,并不是所有成语都完全符合均衡对称的审美要求。原文说“成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现”,没有运用这些手法的成语就不一定符合均衡对称的审美要求。故答案为:C。

10.B项,原文说“在语言表达时,常用字数相等、结构相似的语词表达相同相反或相关的意思。成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现”,可见“四字格”“四个字两两相对”不是判断成语是否符合均衡对称的审美要求的标准。故答案为:B。

11.【答案】范文:

示例一:充耳不闻

【解释】充:塞住。塞住耳朵不听,形容不愿听取别人的意见。

【出处】《诗经 邶风 旄丘》:“掇兮伯兮,亵如充耳。“充耳”是冕冠上的装饰物,又称“瑱”或“黈纩”,是从冠上的玉笄两端下来垂在耳朵两旁的。

《汉书 东方朔传》有载:“冕而前旒,所以蔽明;黈纩充耳,所以塞聪。”

《大戴礼 子张问人官篇》讲:“黈纩塞耳,所以弇聪也。”

《诗经 卫风 洪奥》有记载:“有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。”汉毛亨传:“充耳,谓之瑱。班莹,美石也。”

《周札 夏盲 弁师):“玉瑱玉笄。”郑玄注:“玉瑱,塞耳者。”按制,天子用的是玉瑱,诸侯用石。

充耳的象征意义就是表示天子不能轻信谗言,偏昕则暗,兼听则明。由此可知,“充耳不闻”古代的含义与现代的含义是大相径庭的。

示例二:披发左衽

【解释】披发:散发不作髻。左衽:衣襟向左开。古代指东方、北方少数民族的装束,用于指落后不文明的状态。

【出处】《论语 宪问》:“微管仲,吾其被发左衽矣。”

首先想到的是,这个成语出于孔子之口。上述那句话是孔子评论管仲的话,直译就是:”没有管仲,我们就要披散若头发,穿着左衽的衣服了。”真实意思就是:没有管仲,我们就成为那些异族夷狄、那些没有文化的人了。

管仲是什么人呢?他是提出“尊王壤夷”观点之人,提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”观点之人,是使齐桓公成为春秋时第一位霸主的人。虽然在别的方面不赞同管仲,但是在维护华夏正统这方面,作为遵守先王法制的孔子,还是对管仲有着比较客观的评价的。

【解析】【分析】本题的“语言札记”主题是“成语中的汉服文化”,所选的成语要和汉服有关,在札记中要引用典籍写明成语和汉服的关系,并解释成语的含义,明确成语的用法。

【点评】本题考查考生对于成语文化的理解能力以及微写作的能力。题干中答题关键词“成语中的汉服文化”“写一篇语言札记”“300字左右”。“札记”,读书时摘记的要点以及所写的心得。可根据自己平时的阅读和积累进行拟写。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读