25 活板 同步练习(含答案)

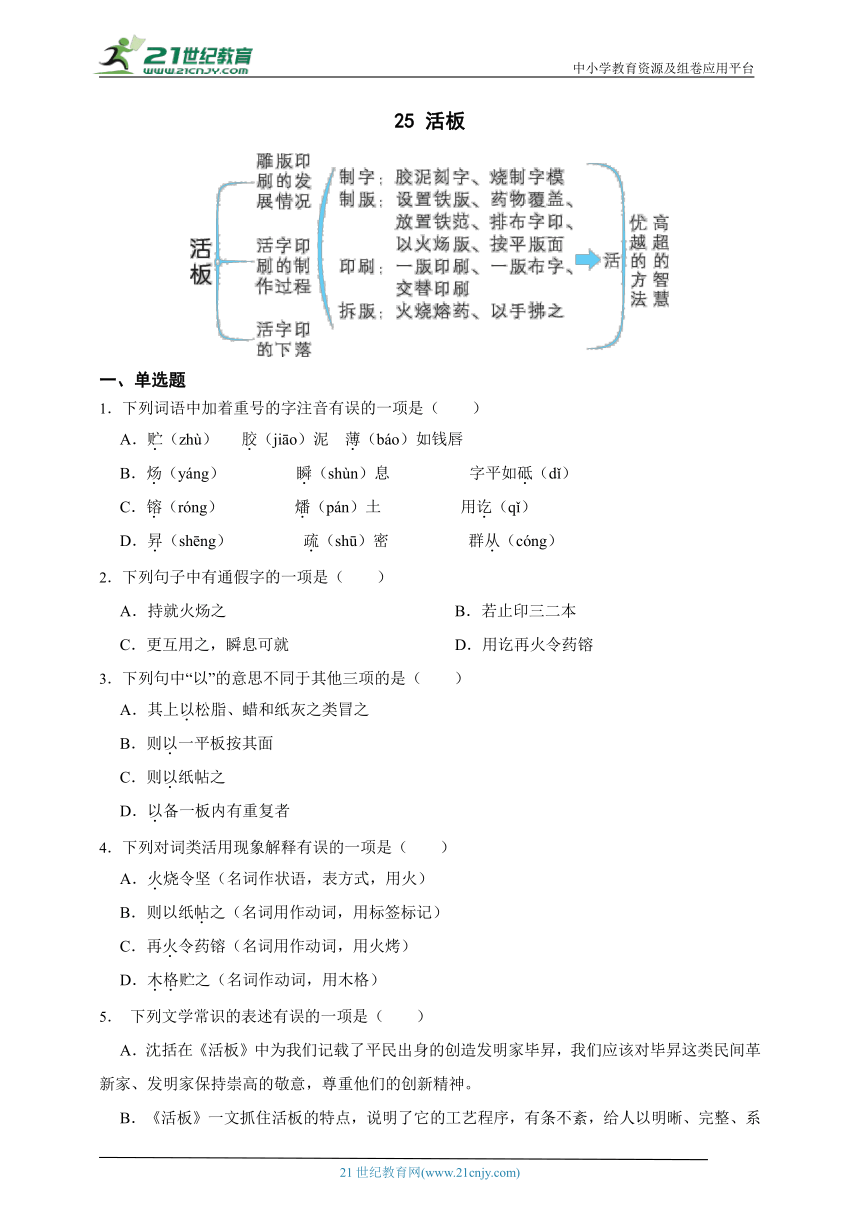

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

25 活板

一、单选题

1.下列词语中加着重号的字注音有误的一项是( )

A.贮(zhù) 胶(jiāo)泥 薄(báo)如钱唇

B.炀(yáng) 瞬(shùn)息 字平如砥(dǐ)

C.镕(róng) 燔(pán)土 用讫(qǐ)

D.昇(shēng) 疏(shū)密 群从(cóng)

2.下列句子中有通假字的一项是( )

A.持就火炀之 B.若止印三二本

C.更互用之,瞬息可就 D.用讫再火令药镕

3.下列句中“以”的意思不同于其他三项的是( )

A.其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之

B.则以一平板按其面

C.则以纸帖之

D.以备一板内有重复者

4.下列对词类活用现象解释有误的一项是( )

A.火烧令坚(名词作状语,表方式,用火)

B.则以纸帖之(名词用作动词,用标签标记)

C.再火令药镕(名词用作动词,用火烤)

D.木格贮之(名词作动词,用木格)

5. 下列文学常识的表述有误的一项是( )

A.沈括在《活板》中为我们记载了平民出身的创造发明家毕昇,我们应该对毕昇这类民间革新家、发明家保持崇高的敬意,尊重他们的创新精神。

B.《活板》一文抓住活板的特点,说明了它的工艺程序,有条不紊,给人以明晰、完整、系统的印象。

C.《活板》用词准确,通俗易懂,整篇文章只用三百多字,便将印刷书籍的历史,活字版的创造、发明、用法、功效以及胶泥活字的优点解释得清楚明白。

D.《梦溪笔谈》包括《笔谈》《补笔谈》《续笔谈》三部分,收录了沈括一生的所见所闻和见解,其中记载了丰富的科技知识,反映了我国古代特别是唐宋时期的科技成就。

6.下列对课文内容的理解有误的一项是( )

A.文中着重说明了活字版的制作、印刷的过程,这一过程可以简要地概括为:刻制活字模—排版、制版—印刷—拆版。

B.文中综合运用了列数字、打比方、作比较、举例子等说明方法,准确地介绍了毕昇发明的活版印刷术的方法和优越性。

C.文中说明活字版时按活字版本身的程序来安排说明顺序,这种顺序是逻辑顺序的一种表现形式。

D.文章用词准确。如“烧”“炀”“镕”“燔”这些词用得都很准确贴切:使胶泥字印坚硬成型,用“烧”;使药物稍稍融化,用“炀”;为了便于拆版,用高温使药物融化,用“镕”。“燔”和“烧”是同义词,但用“燔”,避免用词重复。

二、填空题

7.文学文化常识

《活板》的作者是 (朝代)科学家、 家沈括,字存中,《梦溪笔谈》是他的代表作。

8.给加点字注音

贮 胶泥 薄如钱唇 镕

炀 瞬息 字平如砥 燔土

用讫 毕昇 疏密 群从

9.其它文言实词

唐人尚未盛为之

盛:____

(1)自冯瀛王始印五经

始:

(2)已后典籍皆为板本

典籍:

(3)薄如钱唇

唇:

(4)其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之

和:

(5)持就火炀之

炀:

(6)则字平如砥

砥:

(7)则第二板已具

具:

(8)更互用之

更互:

(9)木格贮之

贮:

(10)有奇字素无备者,旋刻之

奇字:

素:

旋:

(11)用讫再火令药镕

讫:

(12)殊不沾污

殊:

10.其他文言虚词:

(1)其:其法:用胶泥刻字

以手拂之,其印自落

则以一平板按其面

(2)为:不以木为之者

已后典籍皆为板本

又为活板

其印为余群从所得

满铁范为一板

(3)以:以备一板内有重复者

以草火烧/不以木为之者/以手拂之

则以一铁范置铁板上

(4)之:唐人尚未盛为之

以松脂、蜡和纸灰之类冒之

持就火炀之/更互用之

则以纸帖之/以手拂之

三、翻译

11.请把下列句子翻译成现代汉语。

(1)自冯瀛王始印五经,已后典籍皆为板本。

(2)药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。

(3)常作二铁板,一板印刷,一板已自布字。

(4)昇死,其印为余群从所得,至今宝藏。

四、文言文阅读

对比阅读

【甲】其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之:药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就。每一字皆有数印,如“之”“也”等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者。不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成。不以木为之者,木理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药镕,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

(节选自沈括《活板》)

【乙】中国之大古董,永乐之大窑器①,则报恩塔②是也。报恩塔成于永乐初年,非成祖开国之精神、开国之物力、开国之功令,其胆智才略足以吞吐此塔者,不能成焉。塔上下金刚佛像千百亿金身。一金身,琉璃砖十数块凑砌成之,其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽,斗榫合缝③,信属鬼工。闻烧成时,具三塔相,成其一,埋其二,编号识④之。今塔上损砖一块,以字号报工部⑤,发一砖补之,如生成焉。夜必灯,岁费油若干斛。天日高霁,霏霏霭霭,摇摇曳曳,有光怪出其上,如香烟缭绕,半日方散。永乐时,海外夷蛮重译⑥至者百有余国,见报恩塔,必顶礼赞叹而去,谓四大部洲所无也。

(选自张岱《陶庵梦忆》)

【注释】①窑器:陶瓷器具。②报恩塔:在南京中华门外报恩寺内,始建于三国,明成祖永乐十年重建,后毁于战火。③斗榫(sǔn)合缝:形容榫头和卯眼非常适合,不露缝隙。④识:标记。⑤工部:指掌管工程建筑的衙门。⑥重译:言语不通需辗转翻译。

12.下列对选文有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文中的活字印刷术具备印刷速度快、排版速度快、填补新字速度快以及拆版速度快等优点。

B.【甲】文紧扣“活”这一特征,按照工艺程序的顺序进行说明;【乙】文中“中国之大古董,永乐之大窑器”开篇点明了报恩塔的建筑艺术之高超。

C.从【乙】文中“其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽”这些细节可以看出作者侧面赞扬了报恩塔的鬼斧神工。

D.报恩塔上每夜必定点灯,因此一年要消耗若干斛油。

13.【甲】乙】两文在写法上有什么不同

14.下列与“永乐之大窑器”中“之”的意义和用法一致的一项是( )

A.何陋之有 B.旋刻之

C.而两狼之并驱如故 D.水陆草木之花

拓展提升(一)

(毕昇)活字之法,斯其权舆①。然泥字既不精整,又易破碎。松脂诸物亦繁重周章,故王桢《农书》所载活字之法,易以木版。其贮字之盘,则设以转轮,较为径捷,而亦未详备。至陆深《金台纪闻》所云铅字之法,则质柔易损,更为费日损工矣。是编参酌旧制,而变通以新意。

(选自《武英殿聚珍版程式》,有删改)

【注】①权舆:开始。②繁重:烦琐累赘。③周章:周折。④质:质地。⑤旧制:原来的制作方法。

15.下列各组句子中加点词的意思相同的一项是 ( )

A.其贮字之盘 康肃笑而遣之

B.而亦未详备 以备一板内有重复者

C.则以一平板按其面 易以木版

D.而亦未详备 相委而去

16.课文《活板》与本文都运用了作比较的方法,请结合文中内容做简要说明。

17.印刷术是人类文明的先导,为知识的传播、交流创造了极为有利的条件。课文《活板》与本文展现了中国古代印刷术的发展历程:由唐代的雕版印刷(板印书籍),到宋代毕昇的① ,再到元代王桢记载的② ,明代陆深记载的③ 。到了清代,金简奉旨勘印《四库全书》,要“变通以新意”。可见,我们的祖先从未停止过改良印刷术的脚步。从中我们看到了中国古代劳动人民的探索和创新精神。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】ABD.正确;

C.有误,“燔土”的“燔”应读“fán ”, “用讫”的“讫”应读 ”qì “。

故答案为:C

【点评】 本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

2.【答案】D

【解析】【分析】 A.“持就火炀之”,意思是拿着它靠近火烤它,其中没有出现通假字。

B.“若止印三二本”,意思是如果只印两三本,同样也没有通假字出现。

C.“更互用之,瞬息可就”,意思是两块相互交替使用,很短的时间就能完成,这里也没有通假字。

D.未出现通假字。

故答案为:D

【点评】本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

3.【答案】D

【解析】【分析】A.“以”是表示方式的介词,意为“用”,句子中的“以松脂、蜡和纸灰之类冒之”表示的是用松脂、蜡和纸灰之类的物质覆盖在上面。

B.“以”也是表示方式的介词,句子中的“以一平板按其面”表示的是用一个平板来按压其表面。

C.“以”同样是表示方式的介词,句子中的“则以纸帖之”表示的是用纸来贴上它。

D.“以”字。这里的“以”是一个表示目的的连词,意思是“用来”,句子中的“以备一板内有重复者”表示的是用来防备一块板内有重复的部分。

故答案为:D

【点评】本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

4.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.“木格”是名词作状语。

故答案为:D

【点评】 本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

5.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.有误,沈括本人具有很高的科学素养,他所记述的科技知识,基本上反映了北宋的科学发展水平和他自己的研究心得,不是唐宋时期。

故答案为:D

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

6.【答案】C

【解析】【分析】ABD.正确;

C.错误,这种顺序是时间顺序。

故答案为:C

【点评】本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容。

7.【答案】朝代;政治

【解析】【分析】《活板》是一篇介绍活字印刷术的科普说明文,它的作者是北宋时期的科学家、政治家沈括,字存中。沈括不仅学识渊博,而且精通天文、数学、物理、化学、生物、地质、地理、气象、医学、农业、工程技术、文学、史事、音乐和美术等。他是我国历史上最卓越的科学家之一。他的代表作《梦溪笔谈》,内容涉及天文、数学、物理、化学、生物等各个自然科学领域,因其在自然科学方面所取得的非凡成就,而被英国学者李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”。

故答案为: 朝代 ; 政治

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

8.【答案】zhù;jiāo;báo;róng;yáng;shùn;d ;fán;q ;shēng;shū;cóng

【解析】【分析】 “贮”应读为“ zhù ”;“胶泥 ”中“胶”应读为“ jiāo ”;“薄如钱唇 ”中“ 薄 ”应读为“ báo ”;“ 镕 ”应读为“ róng ”;“ 炀 ”应读为“ yáng ”;“瞬息 ”中“ 瞬 ”应读为“ shùn ”;“ 字平如砥 ”中“ 砥 ”应读为“ d ”;“燔土 ”中“ 燔 ”应读为“ fán ”;“ 用讫 ”中“ 讫 ”应读为“ q ”;“ 毕昇”中“ 昇 ”应读为“ shēng ”;“疏密 ”中“疏”应读为“ shū ”;“ 群从 ”中“ 从 ”应读为“ cóng ”。

故答案为:zhù;jiāo;báo;róng;yáng;shùn;d ;fán;q ;shēng;shū;cóng

【点评】本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

9.【答案】(1)才

(2)泛指各类重要文献书籍

(3)边缘

(4)混合

(5)烘烤

(6)磨刀石

(7)准备(好了)

(8)交替,轮流

(9)储存

(10)生僻字;一向;旋即

(11)完毕

(12)根本

【解析】【分析】本题考查实词意思。句意为:① 从冯瀛王开始才用雕版印刷五经。始 ,才。

② 从此以后,重要的文献书籍都是用雕版印刷的本子。 典籍 , 泛指各类重要文献书籍。

③(字印)薄得像铜钱的边缘。 唇 , 边缘。

④在字模上面用松脂、蜡混合着纸灰等东西覆盖好。 和 , 混合.

⑤拿着它靠近火去烤。 炀 ,烘烤。

⑥那么(所有)字印就都平得像磨刀石一样。砥 ,磨刀石 。

⑦那么第二块雕版已经准备好了。 具 , 准备(好了) 。

⑧两块雕版交替着使用。 更互 , 交替,轮流 。

⑨用木格子把它储存起来。 贮 , 储存 。

⑩遇到平时没有准备的生僻字,就随即刻制。奇字,生僻字。素,一向。旋,旋即。

11.使用完毕,再用火烘烤,使药物熔化。 讫,完毕。

12.(字印)根本不会被弄脏。 殊,根本。

故答案为:① 才;② 泛指各类重要文献书籍;③ 边缘;④ 混合;⑤ 烘烤;⑥ 磨刀石;⑦ 准备(好了);⑧ 交替,轮流 ;⑨ 储存;⑩生僻字;一向;旋即 ;11. 完毕;12. 根本。

【点评】本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

10.【答案】(1)代词,它的,活版印刷的;指示代词,那;代词,指铁板

(2)动词,做;动词,是;动词,创造,发明;介词,被;动词,作为

(3)连词,来,用来;介词,用;介词,把

(4)代词,代指板印书籍;指示代词,这;代词,代指铁板;代词,代指字印,字模

【解析】【分析】本题考查虚词意思。句意为:(1)①它的方法是用胶泥来刻字。其, 代词,它的,活版印刷的 。②用手一抹,那些字印就自然落下来。其,指示代词,那。③于是就用一块平板按压它的表面。其,代词,指铁板。

(2)① 不采用木头来制作它。 为,动词,做。②从这以后,所有的典籍都采用雕版印刷的版本了。 为, 动词,是。③于是又创制了活动的字模。为, 动词,创造,发明。④那些字模被我的弟侄辈们得到了。为, 介词,被 。⑤排满了一铁框就作为一板。为, 动词,作为 。

(3)①用来防备一块板内有重复的字。以 ,连词,来,用来。②用草火烧烤/不采用木头来制作它/用手拂去它上面的药墨。以 ,介词,用。③于是就把一个铁框放在铁板上。以 ,介词,把。

(4)① 唐朝人还没有大规模地采用这种雕版印刷术。 之, 代词,代指板印书籍 。②用松脂、蜡混合着纸灰等东西覆盖它。之,指示代词,这。③拿着它靠近火烤它/交替着使用它们。之,代词,代指铁板。④就用纸贴住它/用手拂去它上面的药墨。之,代词,代指字印,字模。

故答案为:(1)①代词,它的,活版印刷的; ②指示代词,那;③代词,指铁板。 (2)①动词,做;②动词,是;③动词,创造,发明;④介词,被;⑤动词,作为。(3)①连词,来,用来;②介词,用;③介词,把。 (4)①代词,代指板印书籍;②指示代词,这;案代词,代指铁板④代词,代指字印,字模。

【点评】本题考查文言虚词的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断。

11.【答案】(1)从冯瀛王时才开始(用雕版)印刷五经,以后的经典文献都是版印的书籍。

(2)(待铁板上的)药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字平得像磨刀石了。

(3)(印刷时)通常是制作两块铁板,这一块在印刷,那一块己另外在排字了。

(4)毕昇死后,他的字横被我的堂兄弟及诸子侄得到,到现在还珍藏着。

【解析】【分析】本题考查句子翻译。 重点词:(1)“自”,从、自从;“已后”,以后;“典籍”,经典文献;“板本”,版印的书籍。

(2) “药”,印刷时使用的粘合剂;“稍,稍微;“镕”,熔化;“按”,按压;“砥”,磨刀石,用来比喻非常平整。

(3) “常”,通常、经常;“作”,制作;“已”,完成、已经;“布”,排列、布置。

(4) “死”,去世、死亡;“群从”,堂兄弟及诸子侄;“宝藏”,珍藏。

故答案为:(1)从冯瀛王时才开始(用雕版)印刷五经,以后的经典文献都是版印的书籍。(2)(待铁板上的)药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字平得像磨刀石了。(3)(印刷时)通常是制作两块铁板,这一块在印刷,那一块己另外在排字了。(4)毕昇死后,他的字横被我的堂兄弟及诸子侄得到,到现在还珍藏着。

【点评】本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

【答案】12.C

13.【甲】文语言准确、朴实、简洁:【乙】文综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,显得生动有趣味。

14.D

【解析】【点评】(1)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(2)本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

(3)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

【参考译文】

【甲】

其方法是:用黏土刻字,字的厚度跟铜钱的边缘一样薄,每个字制成一个字模,用火来烧使它坚硬。先准备好一块铁板,把松脂、蜡和纸灰之类的东西覆盖在铁板上。想印书的时候,就把一个铁框放在铁板上,然后密密地排上字模,排满一铁框就成为一块印版,把它拿到火上烘烤;待铁板上的药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字就都平得像磨刀石一样。如果只印两三本,不能算是简便;如果印几十乃至成百上千本,就非常迅速。通常是做两块铁板,这一块在印刷,那一块已另外在排字了,这块印刷才毕,第二块板已经准备好了,两块相互交替使用,很短的时间就能完成。每一个字都有好几个印模,像“之”“也”等字,每个字有二十多个印模,用来准备同一版内有重复的字。不用的时候,就用纸条给它们作标志,(按照字的音韵)分类放在木格里贮存起来。遇到平时没有准备的生僻字,随即刻制,用草火烧烤,一会儿就能制成功。不用木料刻字的原因,是因为(木料的纹理有疏有密,一沾水就会变得高低不平)加上木刻的字会和药物粘在一块,(拆板时)拿不下来;不像用胶泥烧制的字模,印完后再用火一烘,使药物熔化,用手轻轻一拂,字模就会自己落下来,一点也不会被药物弄脏。

【乙】

报恩塔是中国的大古董,明朝永乐年间(烧制)的大窑器。报恩塔在永乐初年建成,如果没有明成祖朱棣以开创国家的雄心、物力、法令,以及他那是以掌控这座塔的胆智才略,这座塔是不可能建成的,塔身上上下下有千百亿个金刚佛像的金身。一座金身佛像用十几块琉璃砖拼凑连接而成,金身佛像的衣服褶皱、容貌、胡须眉毛都丝毫不差,接榫的地方严丝合缝,真是鬼斧神工。听说(建塔的琉璃砖)烧成的时候,准备了三座塔的砖,一组用来造塔,其他两组埋起来,编了号码作为标记。如果塔上损坏了一块砖,只要把损坏的那块砖的编号报给工部,工部立刻就能发送一块砖补上,跟原来砌成时的一样。这里,夜晚必定点上灯火,一年耗费好几斛灯油。太阳高照的时候,报恩塔的上方,就像香烟缭绕,半天才散开。永乐年间,海外各地说着不同语言的蛮荒夷族来到这里的有一百多个国家,它们的使者见到报恩塔,心定顶礼膜拜,大加赞叹后才会离开,说这座塔在四大洲都是绝无仅有的。

12.ABD.正确;

C.错误,“其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽”这些细节可以看出作者正面赞扬了报恩塔的鬼斧神工。

故答案为:C

13.【甲】文采用了准确、朴实、简洁的语言风格。这种风格主要体现在对活字印刷术的描述上,作者用平实的语言详细阐述了活字印刷的制作过程、优点以及材料选择的原因,没有过多的修饰和渲染,而是力求客观准确地传达信息。这种语言风格有助于读者清晰地理解活字印刷术的技术细节和原理。相比之下,【乙】文则综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,使得文章生动有趣。在描述报恩塔时,作者不仅介绍了它的建造背景和规模,还通过生动的描写展现了它的雄伟壮观,如使用“大古董”、“大窑器”等词汇来形容报恩塔的重要性和独特性。同时,作者还通过记叙和说明的方式,让读者对报恩塔的建造过程和意义有了更深入的了解。这种多样化的表达方式使得文章更加引人入胜,增加了阅读的趣味性。故答案为: 【甲】文语言准确、朴实、简洁:【乙】文综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,显得生动有趣味。

14.“永乐之大室器”的“之”是“助词,的”。

A.助词,倒装的标志,不译;

B.代词,代“奇字”;

C.助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,不译;

D.助词,的。

故答案为:D

【答案】15.C

16.《活板》将用胶泥刻字与用木头刻字的优劣进行了比较,本文将泥活字、木活字以及铅活字的优劣进行了比较。

17.泥活字印刷;木活字印刷;铅活字印刷

【解析】【点评】(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查写作手法的赏析。解答此题的关键是在理解选文内容的基础上,抓住关键语句来分析即可。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

【参考译文】

活字印刷的方法,是从毕昇开始的。然而泥活字既不精细齐整,又容易破碎。松脂之类的东西也烦琐累赘,需要大费周折,所以王桢在《农书》中所记载的活字印刷的方法,用木活字代替了泥活字。木活字印刷贮存字印的盘子,设置了转轮,比较快捷,但是(木活字印刷)也不够周详完备。到了陆深《金台纪闻》所记载的铅活字,(字印)质地柔软容易损伤,更是耗费时间损害功效。这本书(所记载的活字印刷法)参考了原来的制作方法,在此基础上有所变通和更新。

15.A.前者:存储活字字模的盘子。助词,的。后者:康肃公笑着把卖油翁打发走了。 代词,代卖油翁;

B.前者:然而也还没有详细说明完备。 形容词,完备。后者:用来准备同一版内有重复的字。动词,预备,准备;

C.前者:就用一块平板按在字模上面。动词,用。后者:用木板来代替它。动词,用。

D.前者:然而也还没有详细说明完备。 连词,表转折,但是。后者:却丢下别人先离开了。连词,表顺承,相当于“就”。

故答案为:C

16.在《活板》中,作者沈括明确提到了不采用木头作为字模的原因,而是通过作比较的方式,详细解释了用胶泥刻字的优越性。沈括指出,木头纹理有疏有密,遇水容易变得高低不平,且与粘合剂容易粘在一起,不易分离。而相比之下,用胶泥刻制的字模不仅不会出现这些问题,而且在印刷完成后,通过再次加热使粘合剂熔化,字模可以很容易地脱落,且不会造成污染。这种对比突出了胶泥字模的优越性,使得读者能够清晰地理解为何选择胶泥而非木头作为刻字的材料。而在所给的文章中,作比较的方法同样得到了运用。这篇文章不仅对泥活字和木活字进行了优劣比较,还进一步引入了铅活字,对三者进行了全面的比较。这种比较可能涉及到各自的制作难度、成本、耐用性、印刷效果等多个方面。通过这样的比较,文章能够更全面地展示不同材料在活字印刷中的特点和应用场景,帮助读者更深入地理解活字印刷技术的多样性和复杂性。故答案为: 《活板》将用胶泥刻字与用木头刻字的优劣进行了比较,本文将泥活字、木活字以及铅活字的优劣进行了比较。

17.①宋代毕昇发明了活字印刷术,其中最具代表性的是泥活字。泥活字印刷术的发明,极大地提高了印刷效率,并且使得印刷内容可以更为灵活地变更,这标志着印刷技术的一大飞跃。②元代王桢在印刷技术上也有重要贡献。他继承了毕昇的泥活字印刷技术,并进一步发展和改进,提出了木活字印刷。木活字相较于泥活字更为耐用,而且制作成本更低,因此在元代及以后的时期得到了广泛应用。③明代陆深所记载的印刷技术进一步发展,引入了铅活字印刷。铅活字相较于泥活字和木活字,具有更高的硬度和耐磨性,使得印刷质量得到了进一步的提升。铅活字印刷技术在明清时期得到了广泛应用,对古代印刷术的发展产生了重要影响。

故答案为:泥活字印刷;木活字印刷;铅活字印刷

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

25 活板

一、单选题

1.下列词语中加着重号的字注音有误的一项是( )

A.贮(zhù) 胶(jiāo)泥 薄(báo)如钱唇

B.炀(yáng) 瞬(shùn)息 字平如砥(dǐ)

C.镕(róng) 燔(pán)土 用讫(qǐ)

D.昇(shēng) 疏(shū)密 群从(cóng)

2.下列句子中有通假字的一项是( )

A.持就火炀之 B.若止印三二本

C.更互用之,瞬息可就 D.用讫再火令药镕

3.下列句中“以”的意思不同于其他三项的是( )

A.其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之

B.则以一平板按其面

C.则以纸帖之

D.以备一板内有重复者

4.下列对词类活用现象解释有误的一项是( )

A.火烧令坚(名词作状语,表方式,用火)

B.则以纸帖之(名词用作动词,用标签标记)

C.再火令药镕(名词用作动词,用火烤)

D.木格贮之(名词作动词,用木格)

5. 下列文学常识的表述有误的一项是( )

A.沈括在《活板》中为我们记载了平民出身的创造发明家毕昇,我们应该对毕昇这类民间革新家、发明家保持崇高的敬意,尊重他们的创新精神。

B.《活板》一文抓住活板的特点,说明了它的工艺程序,有条不紊,给人以明晰、完整、系统的印象。

C.《活板》用词准确,通俗易懂,整篇文章只用三百多字,便将印刷书籍的历史,活字版的创造、发明、用法、功效以及胶泥活字的优点解释得清楚明白。

D.《梦溪笔谈》包括《笔谈》《补笔谈》《续笔谈》三部分,收录了沈括一生的所见所闻和见解,其中记载了丰富的科技知识,反映了我国古代特别是唐宋时期的科技成就。

6.下列对课文内容的理解有误的一项是( )

A.文中着重说明了活字版的制作、印刷的过程,这一过程可以简要地概括为:刻制活字模—排版、制版—印刷—拆版。

B.文中综合运用了列数字、打比方、作比较、举例子等说明方法,准确地介绍了毕昇发明的活版印刷术的方法和优越性。

C.文中说明活字版时按活字版本身的程序来安排说明顺序,这种顺序是逻辑顺序的一种表现形式。

D.文章用词准确。如“烧”“炀”“镕”“燔”这些词用得都很准确贴切:使胶泥字印坚硬成型,用“烧”;使药物稍稍融化,用“炀”;为了便于拆版,用高温使药物融化,用“镕”。“燔”和“烧”是同义词,但用“燔”,避免用词重复。

二、填空题

7.文学文化常识

《活板》的作者是 (朝代)科学家、 家沈括,字存中,《梦溪笔谈》是他的代表作。

8.给加点字注音

贮 胶泥 薄如钱唇 镕

炀 瞬息 字平如砥 燔土

用讫 毕昇 疏密 群从

9.其它文言实词

唐人尚未盛为之

盛:____

(1)自冯瀛王始印五经

始:

(2)已后典籍皆为板本

典籍:

(3)薄如钱唇

唇:

(4)其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之

和:

(5)持就火炀之

炀:

(6)则字平如砥

砥:

(7)则第二板已具

具:

(8)更互用之

更互:

(9)木格贮之

贮:

(10)有奇字素无备者,旋刻之

奇字:

素:

旋:

(11)用讫再火令药镕

讫:

(12)殊不沾污

殊:

10.其他文言虚词:

(1)其:其法:用胶泥刻字

以手拂之,其印自落

则以一平板按其面

(2)为:不以木为之者

已后典籍皆为板本

又为活板

其印为余群从所得

满铁范为一板

(3)以:以备一板内有重复者

以草火烧/不以木为之者/以手拂之

则以一铁范置铁板上

(4)之:唐人尚未盛为之

以松脂、蜡和纸灰之类冒之

持就火炀之/更互用之

则以纸帖之/以手拂之

三、翻译

11.请把下列句子翻译成现代汉语。

(1)自冯瀛王始印五经,已后典籍皆为板本。

(2)药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。

(3)常作二铁板,一板印刷,一板已自布字。

(4)昇死,其印为余群从所得,至今宝藏。

四、文言文阅读

对比阅读

【甲】其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之:药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就。每一字皆有数印,如“之”“也”等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者。不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成。不以木为之者,木理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药镕,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

(节选自沈括《活板》)

【乙】中国之大古董,永乐之大窑器①,则报恩塔②是也。报恩塔成于永乐初年,非成祖开国之精神、开国之物力、开国之功令,其胆智才略足以吞吐此塔者,不能成焉。塔上下金刚佛像千百亿金身。一金身,琉璃砖十数块凑砌成之,其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽,斗榫合缝③,信属鬼工。闻烧成时,具三塔相,成其一,埋其二,编号识④之。今塔上损砖一块,以字号报工部⑤,发一砖补之,如生成焉。夜必灯,岁费油若干斛。天日高霁,霏霏霭霭,摇摇曳曳,有光怪出其上,如香烟缭绕,半日方散。永乐时,海外夷蛮重译⑥至者百有余国,见报恩塔,必顶礼赞叹而去,谓四大部洲所无也。

(选自张岱《陶庵梦忆》)

【注释】①窑器:陶瓷器具。②报恩塔:在南京中华门外报恩寺内,始建于三国,明成祖永乐十年重建,后毁于战火。③斗榫(sǔn)合缝:形容榫头和卯眼非常适合,不露缝隙。④识:标记。⑤工部:指掌管工程建筑的衙门。⑥重译:言语不通需辗转翻译。

12.下列对选文有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文中的活字印刷术具备印刷速度快、排版速度快、填补新字速度快以及拆版速度快等优点。

B.【甲】文紧扣“活”这一特征,按照工艺程序的顺序进行说明;【乙】文中“中国之大古董,永乐之大窑器”开篇点明了报恩塔的建筑艺术之高超。

C.从【乙】文中“其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽”这些细节可以看出作者侧面赞扬了报恩塔的鬼斧神工。

D.报恩塔上每夜必定点灯,因此一年要消耗若干斛油。

13.【甲】乙】两文在写法上有什么不同

14.下列与“永乐之大窑器”中“之”的意义和用法一致的一项是( )

A.何陋之有 B.旋刻之

C.而两狼之并驱如故 D.水陆草木之花

拓展提升(一)

(毕昇)活字之法,斯其权舆①。然泥字既不精整,又易破碎。松脂诸物亦繁重周章,故王桢《农书》所载活字之法,易以木版。其贮字之盘,则设以转轮,较为径捷,而亦未详备。至陆深《金台纪闻》所云铅字之法,则质柔易损,更为费日损工矣。是编参酌旧制,而变通以新意。

(选自《武英殿聚珍版程式》,有删改)

【注】①权舆:开始。②繁重:烦琐累赘。③周章:周折。④质:质地。⑤旧制:原来的制作方法。

15.下列各组句子中加点词的意思相同的一项是 ( )

A.其贮字之盘 康肃笑而遣之

B.而亦未详备 以备一板内有重复者

C.则以一平板按其面 易以木版

D.而亦未详备 相委而去

16.课文《活板》与本文都运用了作比较的方法,请结合文中内容做简要说明。

17.印刷术是人类文明的先导,为知识的传播、交流创造了极为有利的条件。课文《活板》与本文展现了中国古代印刷术的发展历程:由唐代的雕版印刷(板印书籍),到宋代毕昇的① ,再到元代王桢记载的② ,明代陆深记载的③ 。到了清代,金简奉旨勘印《四库全书》,要“变通以新意”。可见,我们的祖先从未停止过改良印刷术的脚步。从中我们看到了中国古代劳动人民的探索和创新精神。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】ABD.正确;

C.有误,“燔土”的“燔”应读“fán ”, “用讫”的“讫”应读 ”qì “。

故答案为:C

【点评】 本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

2.【答案】D

【解析】【分析】 A.“持就火炀之”,意思是拿着它靠近火烤它,其中没有出现通假字。

B.“若止印三二本”,意思是如果只印两三本,同样也没有通假字出现。

C.“更互用之,瞬息可就”,意思是两块相互交替使用,很短的时间就能完成,这里也没有通假字。

D.未出现通假字。

故答案为:D

【点评】本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

3.【答案】D

【解析】【分析】A.“以”是表示方式的介词,意为“用”,句子中的“以松脂、蜡和纸灰之类冒之”表示的是用松脂、蜡和纸灰之类的物质覆盖在上面。

B.“以”也是表示方式的介词,句子中的“以一平板按其面”表示的是用一个平板来按压其表面。

C.“以”同样是表示方式的介词,句子中的“则以纸帖之”表示的是用纸来贴上它。

D.“以”字。这里的“以”是一个表示目的的连词,意思是“用来”,句子中的“以备一板内有重复者”表示的是用来防备一块板内有重复的部分。

故答案为:D

【点评】本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

4.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.“木格”是名词作状语。

故答案为:D

【点评】 本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

5.【答案】D

【解析】【分析】ABC.正确;

D.有误,沈括本人具有很高的科学素养,他所记述的科技知识,基本上反映了北宋的科学发展水平和他自己的研究心得,不是唐宋时期。

故答案为:D

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

6.【答案】C

【解析】【分析】ABD.正确;

C.错误,这种顺序是时间顺序。

故答案为:C

【点评】本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容。

7.【答案】朝代;政治

【解析】【分析】《活板》是一篇介绍活字印刷术的科普说明文,它的作者是北宋时期的科学家、政治家沈括,字存中。沈括不仅学识渊博,而且精通天文、数学、物理、化学、生物、地质、地理、气象、医学、农业、工程技术、文学、史事、音乐和美术等。他是我国历史上最卓越的科学家之一。他的代表作《梦溪笔谈》,内容涉及天文、数学、物理、化学、生物等各个自然科学领域,因其在自然科学方面所取得的非凡成就,而被英国学者李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”。

故答案为: 朝代 ; 政治

【点评】本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

8.【答案】zhù;jiāo;báo;róng;yáng;shùn;d ;fán;q ;shēng;shū;cóng

【解析】【分析】 “贮”应读为“ zhù ”;“胶泥 ”中“胶”应读为“ jiāo ”;“薄如钱唇 ”中“ 薄 ”应读为“ báo ”;“ 镕 ”应读为“ róng ”;“ 炀 ”应读为“ yáng ”;“瞬息 ”中“ 瞬 ”应读为“ shùn ”;“ 字平如砥 ”中“ 砥 ”应读为“ d ”;“燔土 ”中“ 燔 ”应读为“ fán ”;“ 用讫 ”中“ 讫 ”应读为“ q ”;“ 毕昇”中“ 昇 ”应读为“ shēng ”;“疏密 ”中“疏”应读为“ shū ”;“ 群从 ”中“ 从 ”应读为“ cóng ”。

故答案为:zhù;jiāo;báo;róng;yáng;shùn;d ;fán;q ;shēng;shū;cóng

【点评】本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

9.【答案】(1)才

(2)泛指各类重要文献书籍

(3)边缘

(4)混合

(5)烘烤

(6)磨刀石

(7)准备(好了)

(8)交替,轮流

(9)储存

(10)生僻字;一向;旋即

(11)完毕

(12)根本

【解析】【分析】本题考查实词意思。句意为:① 从冯瀛王开始才用雕版印刷五经。始 ,才。

② 从此以后,重要的文献书籍都是用雕版印刷的本子。 典籍 , 泛指各类重要文献书籍。

③(字印)薄得像铜钱的边缘。 唇 , 边缘。

④在字模上面用松脂、蜡混合着纸灰等东西覆盖好。 和 , 混合.

⑤拿着它靠近火去烤。 炀 ,烘烤。

⑥那么(所有)字印就都平得像磨刀石一样。砥 ,磨刀石 。

⑦那么第二块雕版已经准备好了。 具 , 准备(好了) 。

⑧两块雕版交替着使用。 更互 , 交替,轮流 。

⑨用木格子把它储存起来。 贮 , 储存 。

⑩遇到平时没有准备的生僻字,就随即刻制。奇字,生僻字。素,一向。旋,旋即。

11.使用完毕,再用火烘烤,使药物熔化。 讫,完毕。

12.(字印)根本不会被弄脏。 殊,根本。

故答案为:① 才;② 泛指各类重要文献书籍;③ 边缘;④ 混合;⑤ 烘烤;⑥ 磨刀石;⑦ 准备(好了);⑧ 交替,轮流 ;⑨ 储存;⑩生僻字;一向;旋即 ;11. 完毕;12. 根本。

【点评】本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

10.【答案】(1)代词,它的,活版印刷的;指示代词,那;代词,指铁板

(2)动词,做;动词,是;动词,创造,发明;介词,被;动词,作为

(3)连词,来,用来;介词,用;介词,把

(4)代词,代指板印书籍;指示代词,这;代词,代指铁板;代词,代指字印,字模

【解析】【分析】本题考查虚词意思。句意为:(1)①它的方法是用胶泥来刻字。其, 代词,它的,活版印刷的 。②用手一抹,那些字印就自然落下来。其,指示代词,那。③于是就用一块平板按压它的表面。其,代词,指铁板。

(2)① 不采用木头来制作它。 为,动词,做。②从这以后,所有的典籍都采用雕版印刷的版本了。 为, 动词,是。③于是又创制了活动的字模。为, 动词,创造,发明。④那些字模被我的弟侄辈们得到了。为, 介词,被 。⑤排满了一铁框就作为一板。为, 动词,作为 。

(3)①用来防备一块板内有重复的字。以 ,连词,来,用来。②用草火烧烤/不采用木头来制作它/用手拂去它上面的药墨。以 ,介词,用。③于是就把一个铁框放在铁板上。以 ,介词,把。

(4)① 唐朝人还没有大规模地采用这种雕版印刷术。 之, 代词,代指板印书籍 。②用松脂、蜡混合着纸灰等东西覆盖它。之,指示代词,这。③拿着它靠近火烤它/交替着使用它们。之,代词,代指铁板。④就用纸贴住它/用手拂去它上面的药墨。之,代词,代指字印,字模。

故答案为:(1)①代词,它的,活版印刷的; ②指示代词,那;③代词,指铁板。 (2)①动词,做;②动词,是;③动词,创造,发明;④介词,被;⑤动词,作为。(3)①连词,来,用来;②介词,用;③介词,把。 (4)①代词,代指板印书籍;②指示代词,这;案代词,代指铁板④代词,代指字印,字模。

【点评】本题考查文言虚词的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断。

11.【答案】(1)从冯瀛王时才开始(用雕版)印刷五经,以后的经典文献都是版印的书籍。

(2)(待铁板上的)药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字平得像磨刀石了。

(3)(印刷时)通常是制作两块铁板,这一块在印刷,那一块己另外在排字了。

(4)毕昇死后,他的字横被我的堂兄弟及诸子侄得到,到现在还珍藏着。

【解析】【分析】本题考查句子翻译。 重点词:(1)“自”,从、自从;“已后”,以后;“典籍”,经典文献;“板本”,版印的书籍。

(2) “药”,印刷时使用的粘合剂;“稍,稍微;“镕”,熔化;“按”,按压;“砥”,磨刀石,用来比喻非常平整。

(3) “常”,通常、经常;“作”,制作;“已”,完成、已经;“布”,排列、布置。

(4) “死”,去世、死亡;“群从”,堂兄弟及诸子侄;“宝藏”,珍藏。

故答案为:(1)从冯瀛王时才开始(用雕版)印刷五经,以后的经典文献都是版印的书籍。(2)(待铁板上的)药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字平得像磨刀石了。(3)(印刷时)通常是制作两块铁板,这一块在印刷,那一块己另外在排字了。(4)毕昇死后,他的字横被我的堂兄弟及诸子侄得到,到现在还珍藏着。

【点评】本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

【答案】12.C

13.【甲】文语言准确、朴实、简洁:【乙】文综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,显得生动有趣味。

14.D

【解析】【点评】(1)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(2)本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

(3)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

【参考译文】

【甲】

其方法是:用黏土刻字,字的厚度跟铜钱的边缘一样薄,每个字制成一个字模,用火来烧使它坚硬。先准备好一块铁板,把松脂、蜡和纸灰之类的东西覆盖在铁板上。想印书的时候,就把一个铁框放在铁板上,然后密密地排上字模,排满一铁框就成为一块印版,把它拿到火上烘烤;待铁板上的药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在铁板上的)活字就都平得像磨刀石一样。如果只印两三本,不能算是简便;如果印几十乃至成百上千本,就非常迅速。通常是做两块铁板,这一块在印刷,那一块已另外在排字了,这块印刷才毕,第二块板已经准备好了,两块相互交替使用,很短的时间就能完成。每一个字都有好几个印模,像“之”“也”等字,每个字有二十多个印模,用来准备同一版内有重复的字。不用的时候,就用纸条给它们作标志,(按照字的音韵)分类放在木格里贮存起来。遇到平时没有准备的生僻字,随即刻制,用草火烧烤,一会儿就能制成功。不用木料刻字的原因,是因为(木料的纹理有疏有密,一沾水就会变得高低不平)加上木刻的字会和药物粘在一块,(拆板时)拿不下来;不像用胶泥烧制的字模,印完后再用火一烘,使药物熔化,用手轻轻一拂,字模就会自己落下来,一点也不会被药物弄脏。

【乙】

报恩塔是中国的大古董,明朝永乐年间(烧制)的大窑器。报恩塔在永乐初年建成,如果没有明成祖朱棣以开创国家的雄心、物力、法令,以及他那是以掌控这座塔的胆智才略,这座塔是不可能建成的,塔身上上下下有千百亿个金刚佛像的金身。一座金身佛像用十几块琉璃砖拼凑连接而成,金身佛像的衣服褶皱、容貌、胡须眉毛都丝毫不差,接榫的地方严丝合缝,真是鬼斧神工。听说(建塔的琉璃砖)烧成的时候,准备了三座塔的砖,一组用来造塔,其他两组埋起来,编了号码作为标记。如果塔上损坏了一块砖,只要把损坏的那块砖的编号报给工部,工部立刻就能发送一块砖补上,跟原来砌成时的一样。这里,夜晚必定点上灯火,一年耗费好几斛灯油。太阳高照的时候,报恩塔的上方,就像香烟缭绕,半天才散开。永乐年间,海外各地说着不同语言的蛮荒夷族来到这里的有一百多个国家,它们的使者见到报恩塔,心定顶礼膜拜,大加赞叹后才会离开,说这座塔在四大洲都是绝无仅有的。

12.ABD.正确;

C.错误,“其衣褶不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽”这些细节可以看出作者正面赞扬了报恩塔的鬼斧神工。

故答案为:C

13.【甲】文采用了准确、朴实、简洁的语言风格。这种风格主要体现在对活字印刷术的描述上,作者用平实的语言详细阐述了活字印刷的制作过程、优点以及材料选择的原因,没有过多的修饰和渲染,而是力求客观准确地传达信息。这种语言风格有助于读者清晰地理解活字印刷术的技术细节和原理。相比之下,【乙】文则综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,使得文章生动有趣。在描述报恩塔时,作者不仅介绍了它的建造背景和规模,还通过生动的描写展现了它的雄伟壮观,如使用“大古董”、“大窑器”等词汇来形容报恩塔的重要性和独特性。同时,作者还通过记叙和说明的方式,让读者对报恩塔的建造过程和意义有了更深入的了解。这种多样化的表达方式使得文章更加引人入胜,增加了阅读的趣味性。故答案为: 【甲】文语言准确、朴实、简洁:【乙】文综合运用了记叙、描写、说明等多种表达方式,显得生动有趣味。

14.“永乐之大室器”的“之”是“助词,的”。

A.助词,倒装的标志,不译;

B.代词,代“奇字”;

C.助词,用在主谓之间,取消句子的独立性,不译;

D.助词,的。

故答案为:D

【答案】15.C

16.《活板》将用胶泥刻字与用木头刻字的优劣进行了比较,本文将泥活字、木活字以及铅活字的优劣进行了比较。

17.泥活字印刷;木活字印刷;铅活字印刷

【解析】【点评】(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查写作手法的赏析。解答此题的关键是在理解选文内容的基础上,抓住关键语句来分析即可。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

【参考译文】

活字印刷的方法,是从毕昇开始的。然而泥活字既不精细齐整,又容易破碎。松脂之类的东西也烦琐累赘,需要大费周折,所以王桢在《农书》中所记载的活字印刷的方法,用木活字代替了泥活字。木活字印刷贮存字印的盘子,设置了转轮,比较快捷,但是(木活字印刷)也不够周详完备。到了陆深《金台纪闻》所记载的铅活字,(字印)质地柔软容易损伤,更是耗费时间损害功效。这本书(所记载的活字印刷法)参考了原来的制作方法,在此基础上有所变通和更新。

15.A.前者:存储活字字模的盘子。助词,的。后者:康肃公笑着把卖油翁打发走了。 代词,代卖油翁;

B.前者:然而也还没有详细说明完备。 形容词,完备。后者:用来准备同一版内有重复的字。动词,预备,准备;

C.前者:就用一块平板按在字模上面。动词,用。后者:用木板来代替它。动词,用。

D.前者:然而也还没有详细说明完备。 连词,表转折,但是。后者:却丢下别人先离开了。连词,表顺承,相当于“就”。

故答案为:C

16.在《活板》中,作者沈括明确提到了不采用木头作为字模的原因,而是通过作比较的方式,详细解释了用胶泥刻字的优越性。沈括指出,木头纹理有疏有密,遇水容易变得高低不平,且与粘合剂容易粘在一起,不易分离。而相比之下,用胶泥刻制的字模不仅不会出现这些问题,而且在印刷完成后,通过再次加热使粘合剂熔化,字模可以很容易地脱落,且不会造成污染。这种对比突出了胶泥字模的优越性,使得读者能够清晰地理解为何选择胶泥而非木头作为刻字的材料。而在所给的文章中,作比较的方法同样得到了运用。这篇文章不仅对泥活字和木活字进行了优劣比较,还进一步引入了铅活字,对三者进行了全面的比较。这种比较可能涉及到各自的制作难度、成本、耐用性、印刷效果等多个方面。通过这样的比较,文章能够更全面地展示不同材料在活字印刷中的特点和应用场景,帮助读者更深入地理解活字印刷技术的多样性和复杂性。故答案为: 《活板》将用胶泥刻字与用木头刻字的优劣进行了比较,本文将泥活字、木活字以及铅活字的优劣进行了比较。

17.①宋代毕昇发明了活字印刷术,其中最具代表性的是泥活字。泥活字印刷术的发明,极大地提高了印刷效率,并且使得印刷内容可以更为灵活地变更,这标志着印刷技术的一大飞跃。②元代王桢在印刷技术上也有重要贡献。他继承了毕昇的泥活字印刷技术,并进一步发展和改进,提出了木活字印刷。木活字相较于泥活字更为耐用,而且制作成本更低,因此在元代及以后的时期得到了广泛应用。③明代陆深所记载的印刷技术进一步发展,引入了铅活字印刷。铅活字相较于泥活字和木活字,具有更高的硬度和耐磨性,使得印刷质量得到了进一步的提升。铅活字印刷技术在明清时期得到了广泛应用,对古代印刷术的发展产生了重要影响。

故答案为:泥活字印刷;木活字印刷;铅活字印刷

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读