9 说“木叶”课件(共23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

说“木叶”

了解作者

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

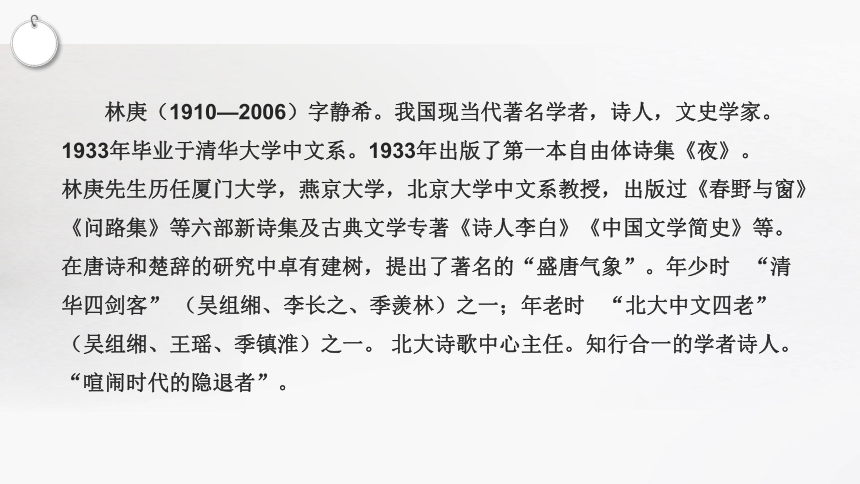

林庚(1910—2006)字静希。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年出版了第一本自由体诗集《夜》。

林庚先生历任厦门大学,燕京大学,北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。

在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。年少时 “清华四剑客” (吴组缃、李长之、季羡林)之一;年老时 “北大中文四老” (吴组缃、王瑶、季镇淮)之一。 北大诗歌中心主任。知行合一的学者诗人。“喧闹时代的隐退者”。

了解题目

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

“说”是一种文体。

“说”是“谈谈”的意思,以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,大多陈述作者对某个问题对见解,写法比较灵活。《说“木叶”》就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个形象。

课文分层

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

“木叶”为诗人所钟爱。

发现问题

(①—③)

分析问题

(④—⑥)

解决问题

(⑦)

“木”被人喜欢的原因有两个。

总结全文,一字之差,相隔千里。

作者谈了一个怎样的文学现象?

“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

诗歌中有用“树”,有用“叶”“树叶”“落叶”却无人过问。 “木叶”一用再用,且有所发展(落木)产生过许多精彩的诗句。

其中关键在于“木”字。

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题

文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

“木”在形象上有两个艺术特征:

其一, “木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二, “木”不但容易让我们想起树干;而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?

为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

为什么诗歌中只是“一字之差”,意韵却差别巨大?

诗歌语言的暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

“谈谈诗歌语言的暗示性”,理论色彩较强,不利于大众的接受与理解;

“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

概念上相差无几,艺术形象上一字千里

明结论

“树叶”发展到“落木”

“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”不同

析本质

“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素

诗歌具有暗示性

第二个艺术特征:有落叶的秋天气息

找原因

“木叶”成为诗人钟爱的形

摆现象

说“木叶”

《说“木叶”》题目中的“说”能不能改成“论” 为什么

不能。“论”体文更严谨,而“说”体文形式和语言更轻松自由,这代表两种不同的文体风格,也决定了文章的表达方式。 “说”在文本中主要表现为观点的自由性和表达方式的灵活性。

说‘木叶’” 若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也更能激发读者的阅读兴趣。

“落木”与“落叶”有怎样不同的意味?

以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

“落木”呢,则比“木叶”更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

“落木”与“木叶”的意味有什么区别?

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了”叶“,便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉与凄清。

“木”在形象上有两个艺术特征

“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”不但让我们容易想起树干,而且还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

双关、象征、哲理、情韵意、深层意等。

选题小,道理深

文章旨在阐释文艺学原理——诗歌语言的暗示性。若从纯理论的角度来论述,恐怕会写成比较艰深的学术论文;作者没有摆出学者的面孔吓唬读者,而选取了古诗中的木叶形象作为论题,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,这样,言近而旨远,深入而浅出。

深入意境,比较分析

文章一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质,由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,学会品味诗歌的内部和外部语言。

巧妙联想,丰富内涵

通过学习本文,我们应该借鉴文中的联想的写作技巧。全文从“木叶”开始,联想到历代诗人笔下的“木”与“叶”,并且对这些诗中所表达的意境进行分析,这种巧妙的联想使文章内容充实,且富有说服力。

艺术特色

教师总结

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。我们鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

下节课见!

说“木叶”

了解作者

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

林庚(1910—2006)字静希。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年出版了第一本自由体诗集《夜》。

林庚先生历任厦门大学,燕京大学,北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。

在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。年少时 “清华四剑客” (吴组缃、李长之、季羡林)之一;年老时 “北大中文四老” (吴组缃、王瑶、季镇淮)之一。 北大诗歌中心主任。知行合一的学者诗人。“喧闹时代的隐退者”。

了解题目

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

“说”是一种文体。

“说”是“谈谈”的意思,以记叙、议论或说明等方式来阐述事理,大多陈述作者对某个问题对见解,写法比较灵活。《说“木叶”》就是谈谈古代诗歌中的“木叶”这个形象。

课文分层

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

——《九歌》

“木叶”为诗人所钟爱。

发现问题

(①—③)

分析问题

(④—⑥)

解决问题

(⑦)

“木”被人喜欢的原因有两个。

总结全文,一字之差,相隔千里。

作者谈了一个怎样的文学现象?

“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

诗歌中有用“树”,有用“叶”“树叶”“落叶”却无人过问。 “木叶”一用再用,且有所发展(落木)产生过许多精彩的诗句。

其中关键在于“木”字。

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题

文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

“木”在形象上有两个艺术特征:

其一, “木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二, “木”不但容易让我们想起树干;而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?

为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

为什么诗歌中只是“一字之差”,意韵却差别巨大?

诗歌语言的暗示性

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

“谈谈诗歌语言的暗示性”,理论色彩较强,不利于大众的接受与理解;

“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

概念上相差无几,艺术形象上一字千里

明结论

“树叶”发展到“落木”

“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”不同

析本质

“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素

诗歌具有暗示性

第二个艺术特征:有落叶的秋天气息

找原因

“木叶”成为诗人钟爱的形

摆现象

说“木叶”

《说“木叶”》题目中的“说”能不能改成“论” 为什么

不能。“论”体文更严谨,而“说”体文形式和语言更轻松自由,这代表两种不同的文体风格,也决定了文章的表达方式。 “说”在文本中主要表现为观点的自由性和表达方式的灵活性。

说‘木叶’” 若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也更能激发读者的阅读兴趣。

“落木”与“落叶”有怎样不同的意味?

以曹植《美女篇》为例,“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

“落木”呢,则比“木叶”更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

“落木”与“木叶”的意味有什么区别?

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了”叶“,便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉与凄清。

“木”在形象上有两个艺术特征

“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”不但让我们容易想起树干,而且还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的。

“木”的这两个特征体现了诗歌语言中暗示性的问题。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

双关、象征、哲理、情韵意、深层意等。

选题小,道理深

文章旨在阐释文艺学原理——诗歌语言的暗示性。若从纯理论的角度来论述,恐怕会写成比较艰深的学术论文;作者没有摆出学者的面孔吓唬读者,而选取了古诗中的木叶形象作为论题,把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,这样,言近而旨远,深入而浅出。

深入意境,比较分析

文章一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质,由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,学会品味诗歌的内部和外部语言。

巧妙联想,丰富内涵

通过学习本文,我们应该借鉴文中的联想的写作技巧。全文从“木叶”开始,联想到历代诗人笔下的“木”与“叶”,并且对这些诗中所表达的意境进行分析,这种巧妙的联想使文章内容充实,且富有说服力。

艺术特色

教师总结

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。我们鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])