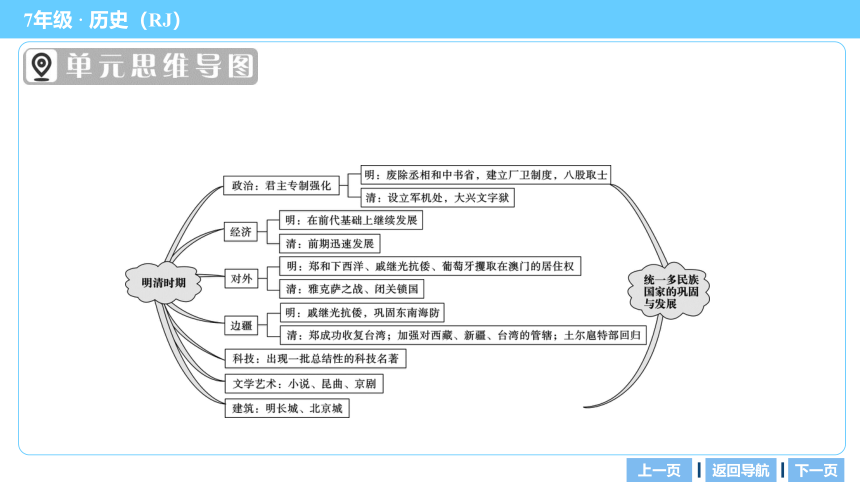

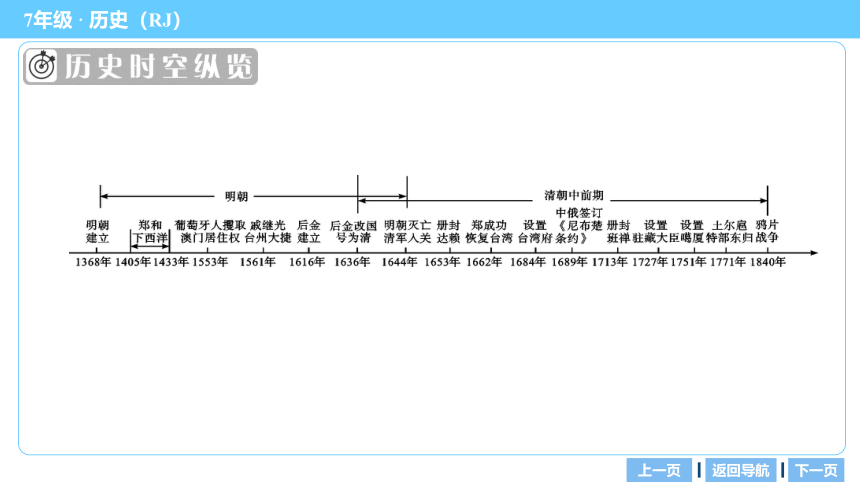

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 期末复习课件

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 期末复习课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-28 21:46:06 | ||

图片预览

文档简介

(共125张PPT)

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

期末必考点·知识回顾

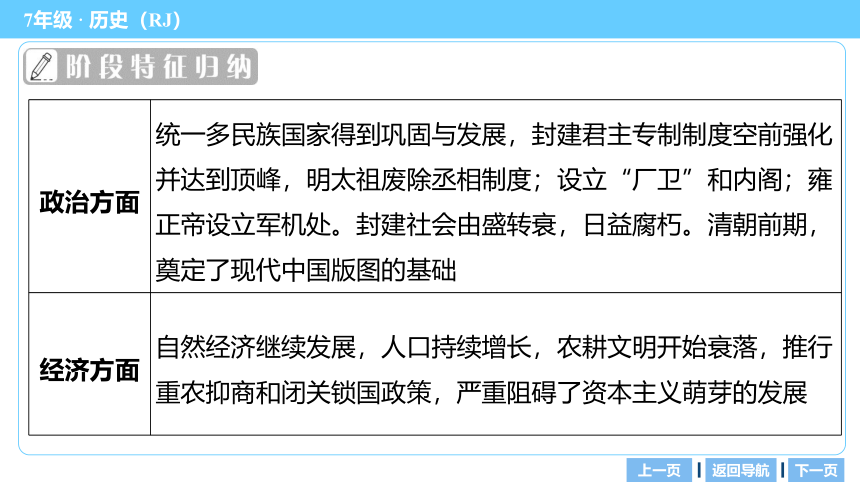

政治方面 统一多民族国家得到巩固与发展,封建君主专制制度空前强化并达到顶峰,明太祖废除丞相制度;设立“厂卫”和内阁;雍正帝设立军机处。封建社会由盛转衰,日益腐朽。清朝前期,奠定了现代中国版图的基础

经济方面 自然经济继续发展,人口持续增长,农耕文明开始衰落,推行重农抑商和闭关锁国政策,严重阻碍了资本主义萌芽的发展

思想方面 “八股取士”和“文字狱”禁锢了思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步

民族关系方面 册封达赖和班禅,设置驻藏大臣管辖西藏地区;平定噶尔丹叛乱和大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖新疆地区,土尔扈特部回归祖国。加强了对边疆地区的管辖

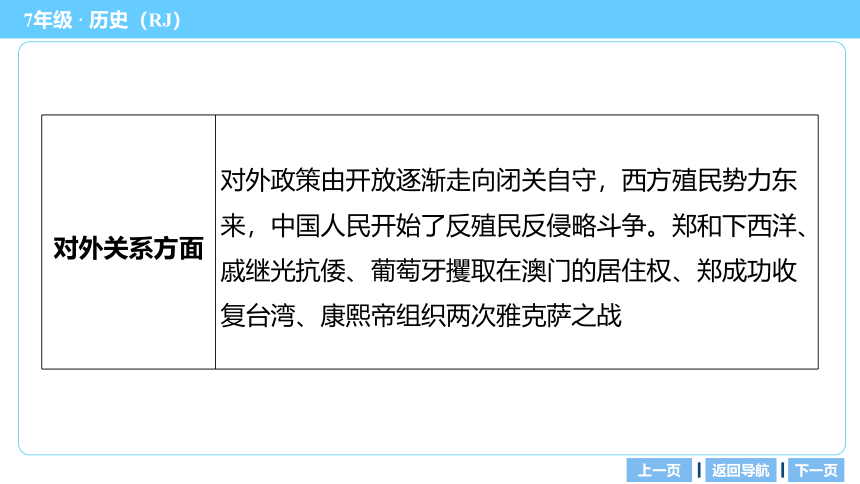

对外关系方面 对外政策由开放逐渐走向闭关自守,西方殖民势力东来,中国人民开始了反殖民反侵略斗争。郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权、郑成功收复台湾、康熙帝组织两次雅克萨之战

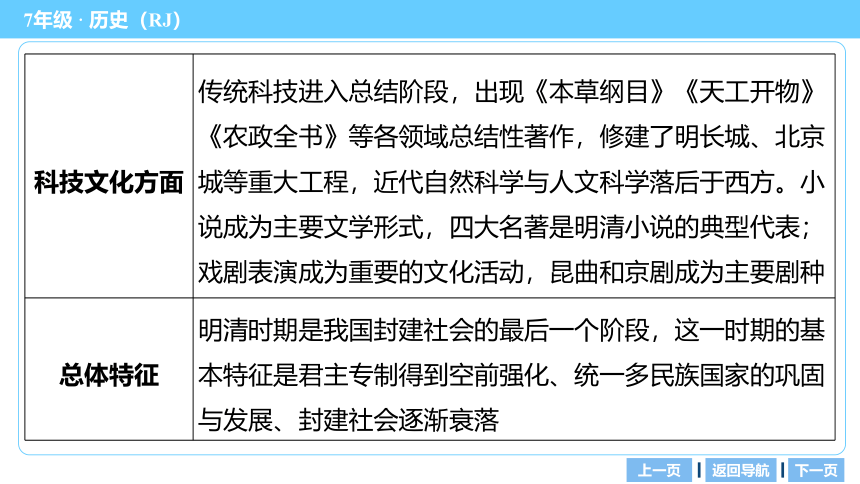

科技文化方面 传统科技进入总结阶段,出现《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等各领域总结性著作,修建了明长城、北京城等重大工程,近代自然科学与人文科学落后于西方。小说成为主要文学形式,四大名著是明清小说的典型代表;戏剧表演成为重要的文化活动,昆曲和京剧成为主要剧种

总体特征 明清时期是我国封建社会的最后一个阶段,这一时期的基本特征是君主专制得到空前强化、统一多民族国家的巩固与发展、封建社会逐渐衰落

明朝的建立与灭亡、皇权的强化和“八股取士”;

清朝的建立、皇权的强化和闭关锁国

考点1

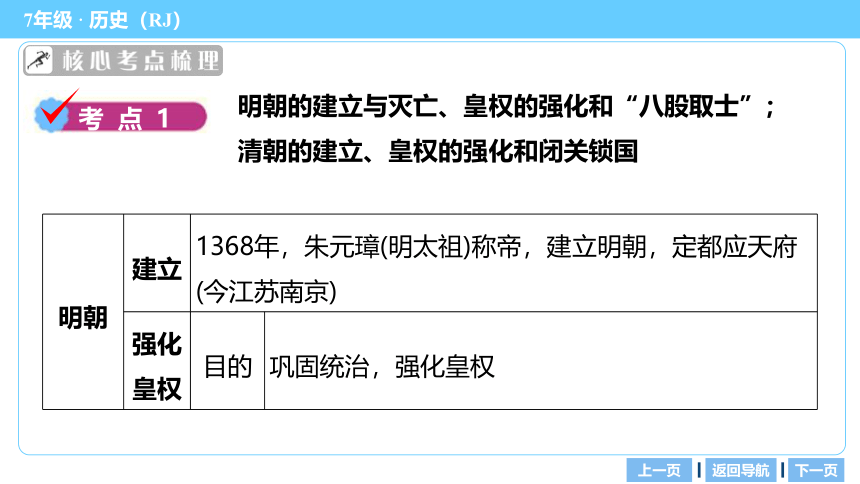

明朝 建立 1368年,朱元璋(明太祖)称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京) 强化 皇权 目的 巩固统治,强化皇权

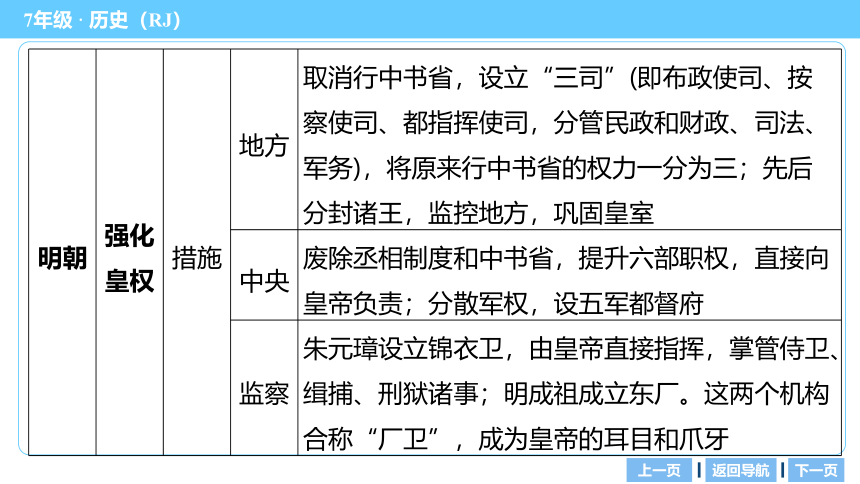

明朝 强化 皇权 措施 地方 取消行中书省,设立“三司”(即布政使司、按察使司、都指挥使司,分管民政和财政、司法、军务),将原来行中书省的权力一分为三;先后分封诸王,监控地方,巩固皇室

中央 废除丞相制度和中书省,提升六部职权,直接向皇帝负责;分散军权,设五军都督府

监察 朱元璋设立锦衣卫,由皇帝直接指挥,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事;明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙

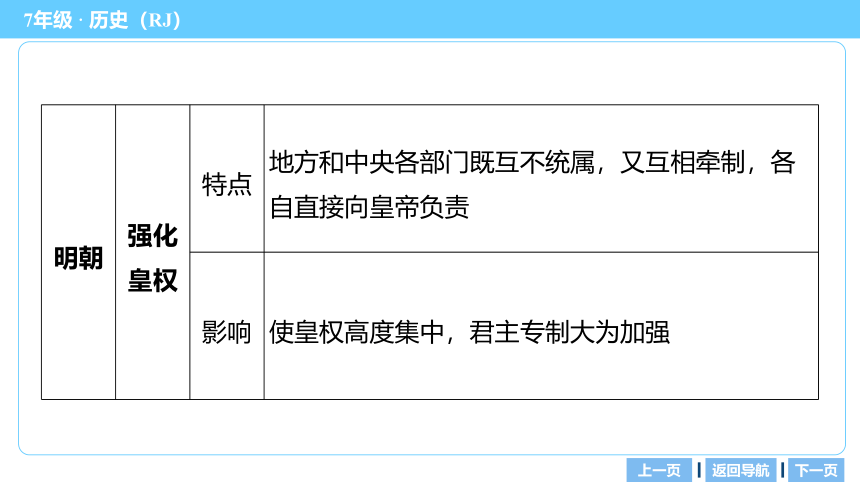

明朝 强化 皇权 特点 地方和中央各部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责

影响 使皇权高度集中,君主专制大为加强

明朝 八股取士 概况 (1)命题范围:明朝提倡尊孔崇儒,考试的题目必须来自“四书”“五经”

(2)答题要求:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥

(3)答卷格式——八股文:答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对伏的文字。因此称明朝科举为“八股取士”

影响 (1)选官:不利于选贤任能,使应试的读书人成为皇帝旨意的顺从者

(2)思想文化:禁锢思想,对中国思想文化、科技进步与发展造成严重阻碍

明朝 皇帝专权 的弊端 (1)政治上,皇权的高度集中,极易形成暴政、腐败现象;地方政府必须严格服从中央政府的命令,缺乏独立性

(2)经济上,专制集权的加强束缚了社会生产力的发展

(3)思想上,皇帝专权一定程度上扼杀学者的创造力,使人们思想僵化,阻碍了科学技术的发展

衰亡 明后期朝政腐败,土地兼并严重,农民起义频发。李自成提出“均田免赋”的口号,得到广大农民的热烈拥护;1644年,李自成建立大顺政权。1644年,崇祯帝自缢,明朝灭亡

朱元璋 锦衣卫印

明朝疆域图(1433年)

【识图依据:瓦剌、鞑靼】

清朝疆域图(1820年)

【识图依据:伊犁、

巴勒喀什池、尼布楚】

清朝 建立 (1)1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立大金,史称后金。1636年,皇太极改国号为清 (2)1644年,吴三桂引清军入关,清朝逐步建立起对全国的统治 强化 皇权 政治 (1)康熙时,设立了南书房,直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章

(2)雍正时,设立军机处,由皇帝选派亲信大臣组成,军政大事完全由皇帝裁决

(3)乾隆帝时,撤销议政王大臣会议

思想 康熙、雍正和乾隆三朝,经常制造“文字狱”

清朝 强化 皇权 文化 一方面,大力提倡尊孔读经,组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动;另一方面,长期禁书毁书,乾隆时期尤甚

闭关 锁国 背景 当时的西方国家正先后进行资产阶级革命和工业革命,跨入生产力迅速发展的时期

原因 清朝统治者认为天朝物产丰富,不需同外国交流;担心西方殖民者入侵,会危及统治,因此严格限制对外贸易

清朝 闭关 锁国 表现 (1)顺治时期,颁布“禁海令”,严格限制海上贸易,强迫沿海居民内迁

(2)设立台湾府后,以宁波、漳州等地作为通商口岸,严格限制商品种类和船只载重量

(3)1757年,关闭其他港口,特许“广州十三行”统一经营对外贸易,并管理外国商人

清朝 闭关 锁国 影响 (1)利:政策推行了近两百年,曾起到一定的自卫作用

(2)弊:清廷故步自封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先进的科学知识和生产技术的机会,中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

衰落 清朝中后期,官僚体制腐败,军备松弛;经济衰退,国力虚弱;土地兼并严重,社会贫富分化严重;故步自封,实行闭关锁国政策,逐渐落后于西方

灭亡 1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结

【易错易混点拨】

1.明太祖废除丞相制度,设置锦衣卫,明成祖成立东厂,清雍正帝设立军机处,目的都是为了加强君主专制。

2.军机处的设立使皇帝不仅能够总揽中央的军政大权,也实现了对地方军政大权的控制。所以,可以说军机处的设立标志着我国古代君主专制制度发展到顶峰。

3.中国古代加强文化专制和思想控制的措施:秦朝——焚书坑儒;西汉——“罢黜百家、独尊儒术”;明朝一一八股取士;清朝——大兴“文字狱”。

4.清朝大兴“文字狱”和文化专制政策造成社会恐怖,禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍中国社会的发展和进步。

5.“闭关锁国”政策指的是清政府严格限制对外交通与贸易的政策,并非完全禁止、完全闭关。

6.对比唐宋明清的对外政策,从中你能得到什么启示

(1)政策:①对外开放:唐朝(遣唐使来华、玄奘西行、鉴真东渡);宋朝(引进占城稻,设立市舶司);明朝前期(郑和下西洋)。②闭关锁国:清朝(严格限制对外贸易)。(2)启示:开放则发展,闭关则落后;要坚持对外开放,加强交流合作。

郑和 下西洋 时间 1405—1433年(明成祖、明宣宗时期),郑和率船队7次下“西洋”(比新航路开辟早半个多世纪)

郑和像

目的 (1)政治:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强” (2)经济:换取海外的奇珍 郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权

考点2

郑和 下西洋 条件 ①明朝前期,社会安定,国力雄厚;②造船技术和航海技术先进;③郑和吃苦耐劳,有大无畏的精神;④明成祖的支持

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

概况 先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸 郑和 下西洋 物品 交流 (中国)丝绸、瓷器、茶叶和漆器←→(外国)珠宝、香料、药材等特产奇珍

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

特点 规模大、时间长、次数多、航行范围广 郑和 下西洋 影响 (1)郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来 (2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

评价 郑和的远航是世界航海史上的空前壮举;郑和是世界杰出的航海家 戚继光抗倭 背景 (1)元末明初,日本海盗到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇” (2)明朝中期,倭寇日益猖獗,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”

戚继光像

概况 1561年,倭寇大举侵犯浙江。戚继光组建“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。随后,进入福建、广东地区,使东南沿海的倭患基本解除,维护了祖国的海疆安全 戚继光抗倭 性质 反抗外来侵略的正义战争(一场正义的民族自卫战争)

戚继光像

评价 戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄 诗句 封侯非我意,但愿海波平 葡萄牙攫取在澳门的居住权 背景 从16世纪开始,一些欧洲殖民者侵略我国沿海地区

概况 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

回归 1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权

【易错易混点拨】

1.丝绸之路的开辟促进了中国与欧洲、西亚的经济文化联系;郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济文化联系。

2.戚继光统领的“戚家军”类似于岳飞率领的“岳家军”。戚继光抗击的是外来侵略者,是民族英雄;岳飞参与的是中华民族内部的战争,是抗金英雄。

郑成功收复台湾 时间 1661—1662年

郑成功像

背景 明朝末期,荷兰殖民者侵占台湾,实行殖民统治 概况 1661年,郑成功与荷兰军展开激战。1662年,荷兰殖民者被迫投降,被占据了38年的台湾重新回到祖国怀抱 遗址 赤崁楼 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制、册封达赖和班禅、

设置驻藏大臣、巩固西北边疆

考点3

郑成功收复台湾 性质 反抗外来侵略的正义战争

郑成功像

意义 (1)打击了殖民侵略者,维护了国家的统一 (2)加速了台湾地区的开发和社会经济发展 评价 郑成功是我国历史上的民族英雄 诗句 开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基 清朝对边疆地区的管辖 台湾 措施 (1)1683年,清军进攻台湾郑氏,台湾正式归入清朝的版图 (2)1684年(康熙时),清朝设置台湾府,隶属福建省 (3)1885年(第二次鸦片战争后),台湾正式建省,成为中国的一个行省

金奔巴瓶

作用 台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期 清朝对边疆地区的管辖 西藏 史实 册封宗教领袖 (1)1653年,顺治皇帝赐封地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛 (2)康熙时,平定准噶尔叛乱。1713年册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼”封号。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封

康熙皇帝像

清朝对边疆地区的管辖 西藏 史实 设置驻藏大臣 (1)1727年(雍正时),设置驻藏大臣,监督西藏地方政务 (2)1751年(乾隆时),设立噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣管理政教事务 (3)1793年(乾隆时),颁布《钦定藏内善后章程》,规定驻藏大臣的地位和职责,制定金瓶掣签制度,之后修建须弥福寿庙 (4)乾隆时,六世班禅拒绝英国殖民者,明确表示西藏是中国的领土

乾隆皇帝像

作用 有效地加强了对西藏的管辖 清朝对边疆地区的管辖 新疆 史实 (1)康熙时,平定新疆噶尔丹叛乱(俄国唆使) (2)乾隆时,平定新疆回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军,管辖包括 巴勒喀什池在内的整个新疆地区;设置哨所 (3)1771年(乾隆时),蒙古族土尔扈特部在渥巴锡的领导下,返回 新疆,得到清政府的妥善安置

清朝的疆域

作用 加强了对西北地区的管辖,有效地维护了多民族国家的统一和发展 雅克萨之战 背景 17世纪中期,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,以雅克萨和尼布楚为据点

清朝的疆域

概况 1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军 结果 1689年,中俄双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》 意义 从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土 清朝疆域 清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家

清朝统一的意义 加强了各民族之间的经济文化联系,促进了边疆地区的开发,使我国统一多民族国家得到进一步巩固

【易错易混点拨】

1.戚继光抗倭、郑成功收复台湾体现了他们抗击外来侵略、维护国家主权和领土完整的爱国精神,他们都是民族英雄。

2.设置驻藏大臣和伊犁将军,加强对边疆地区的管辖,属于巩固统一多民族国家的措施;戚继光抗倭和郑成功收复台湾属于抗击外来侵略。

明朝的科技、建筑与文学

考点4

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《本草纲目》 李时珍 记载药物1800多种,收录药方11000多个,对各种药物进行新的分类 总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位(被称为“东方医学巨典”)

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《天工开物》 宋应星 几乎涵盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门 全面总结了我国古代的农业和手工业生产技术,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《农政全书》 徐光启 分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类 全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明末一部重要的农业科学巨著

《本草纲目》插图

《天工开物》封面及插图

明长城

北京城

建筑 明长城 目的 防御北方蒙古南扰 范围 东起鸭绿江,西至嘉峪关

评价 长城成为各民族交往的纽带 特点 是一个完整的防御体系;修筑规模最大,历时最久;更完善合理;如今看到的长城,主要是明代修建的 建筑 北京城 时间 1406—1420年(明成祖朱棣在位)

组成 (1)组成:宫城、皇城、内城、外城

(2)核心:宫城(紫禁城,今称故宫),蒯祥等人设计

特点 呈“凸”字形,中轴线纵贯南北,对称展开

地位 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

小说和艺术 小说 著作 作者 时期 简介

《三国志通俗演义》 罗贯中 元末明初 (1)我国最为流行的长篇历史小说之一

(2)以三国的史实为基础

《水浒传》 施耐庵 元末明初 (1)以官逼民反为主题,描写宋代梁山泊各路好汉(2)运用白话描写

《西游记》 吴承恩 明代中期 (1)浪漫主义神话小说(2)以唐僧师徒四人取经为线索

小说和艺术 书画 书法:董其昌;绘画:徐渭

戏剧 汤显祖,代表作《牡丹亭》,批判吃人的封建礼教

【易错易混点拨】

1.秦长城是西起临洮,东到辽东;明长城是东起鸭绿江,西至嘉峪关。

2.明北京城是在元大都的基础上营建的。

3.明清小说的繁荣与商品经济发展、市民阶层壮大、印刷技术成熟密切相关。

明朝社会经济、清朝前期社会经济的发展及文学艺术

考点5

明朝社会经济 农业 引进原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

手工业 棉纺织业从南方推向北方。苏州是明代的丝织业中心,景德镇是全国的制瓷中心

商业 北京和南京是全国性的商贸城市,出现商业性城市。出现有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商

清朝前期社会经济的发展 农业 原因 顺治、康熙、雍正、乾隆时期都重视农业生产,为清朝前期的兴盛奠定了基础

表现 (1)土地:耕地面积不断得到扩大,荒地和边远地区得到开发

(2)水利兴修:对河流进行治理,修建众多水利工程

(3)庄稼种植:改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等

(4)经济作物:品种增加,种植面积扩大

作用 ①有利于社会的稳定和发展;②推动了城镇手工业和商品经济的发展

清朝前期社会经济的发展 手工业 (1)手工业有很大的发展

(2)出现了手工工场,如江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,佛山镇棉织业

商业 (1)形成了由各级市场组成的密集的商业网,出现了许多商业性大都会

(2)形成了拥有雄厚商业资本的商帮,如晋商、徽商

清朝前期的文学艺术 小说 代表 《红楼梦》(初名《石头记》)

作者 曹雪芹(前80回)、高鹗(后40回)

内容 以贵族青年贾宝玉和林黛玉的爱情为主线,描述了贾、王、史、薛四大家族的兴衰变化

影响 深刻反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

地位 是中国古代最优秀的长篇小说,且艺术成就最高,影响最深远

清朝前期的文学艺术 昆曲 起源 原是流行于苏州昆山一带的昆山腔

特点 集中体现了南曲、北曲的声腔,将文学形式与舞姿相结合

代表 汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》

清朝前期的文学艺术 京剧 发展 (1)兴起:1790年(乾隆时),四大徽班进京(2)成熟:道光年间,形成“皮黄戏”,后被称为“京剧”

特点 (1)博采众长,又带有北京的地方特色(2)角色分为生、旦、净、丑四行,将唱、念、做、打结合

地位 是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”

【易错易混点拨】

《红楼梦》于乾隆晚期排印面世,因其中带有反封建思想,曾遭到封禁。《红楼梦》是我国古典小说的高峰,具有高度的思想性和艺术性,在世界文学史上占有重要地位,后世形成专门研究《红楼梦》的学问——“红学”。

期末重难点·能力提升

秦朝、唐朝、明朝、清朝的中央官制变化

重点1

变化:①皇权的发展趋势:皇权不断强化,不断集中,到清朝时,君主专制空前强化。②丞相制度的发展趋势:数量由一相制发展到多相制,相权由一相独占到群相共有,中央其他部门不断分割相权,丞相制度最终被废除。

典例1 明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐到站最后到跪,这一现象说明( )

A.丞相权力被六部分割

B.君主专制不断加强

C.设立了锦衣卫、东厂

D.中央加强对地方管理

B

【解析】 本题考查封建君主专制的不断强化。从大臣和皇帝的关系来看,大臣上朝时由坐着到站着再到跪着,说明大臣的地位越来越低,皇帝的权威越来越高,反映了封建君主专制的不断强化。

封建君主专制和中央集权的强化

重点2

时期 隋唐 北宋 元朝 明朝 清朝

中央 三省六部制、 科举制 分化事权 削弱相权 设中书省 枢密院 和御史台 废除丞相制度和中书省、设立内阁和“厂卫” 设立军机处

地方 —— 派文臣任知州 设通判、转运使 行省制度 取消行省, 设立“三司” ——

趋势 皇权不断加强,丞相(宰相)权力不断被削弱直至废除;中央权力不断加强,地方权力不断被削弱 典例2 “自秦始置丞相,不旋踵而亡……虽有贤相,然其间所用者,多有小人专权乱政。”明太祖朱元璋鉴于历史上“专权乱政”的教训,采取的措施是( )

A.设立三省六部

B.设置行省

C.废除丞相

D.设立军机处

C

【解析】 本题考查明朝加强君主专制的措施。朱元璋杀掉丞相胡惟庸后,废除实行了一千五百多年的丞相制度,六部直接受皇帝指挥,使明朝的君主专制大大加强。据题干关键信息“自秦始置丞相,不旋踵而亡”可知,明太祖朱元璋鉴于历史上“专权乱政”的教训,采取的措施是废除丞相。

科举制度的发展历程

重点3

典例3 《“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是( )

A.注重考查诗赋

B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想

D.考生任意发挥自己的见解

C

【解析】 本题考查明朝的八股取士。明朝时期实行八股取士的制度,科举考试只在“四书五经”范围内命题,应考的人不能有个人见解,文体要写成八股文。许多读书人为了中举,只顾埋头攻读经书,专研八股,不讲求实际学问,扼杀了人们的创造力,禁锢了读书人的思想,是导致明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因。

中国古代中央政府对边疆地区的管辖

重点4

地区 措施

新疆 (1)西汉时:公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务

(2)唐朝时:唐太宗和武则天,在今新疆地区先后设立了安西都护府和北庭都护府

(3)元朝时:设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务

(4)清朝时:设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;1884年,清政府设立新疆行省

台湾 (1)元朝时:设立澎湖巡检司进行管理

(2)清朝时:1684年,设置台湾府;1885年,改台湾府为行省

西藏 (1)元朝时:设宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,西藏正式成为元朝的一个地方行政区域

(2)清朝时:顺治帝册封五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙帝又册封五世班禅“班禅额尔德尼”的封号,此后达赖和班禅都须经中央政府的册封;雍正帝时设驻藏大臣,标志着中央政府对西藏管辖的加强;乾隆帝时,设立噶厦,创设“金瓶掣签”制度

总结 中国古代处理民族关系(管辖边疆)的基本方式:①实行册封制度;②设置管理机构;③和亲(政治联姻);④平定内部分裂叛乱;⑤抗击外来侵略

认识 (1)新疆、台湾、西藏自古以来就是中国不可分割的一部分

(2)维护祖国统一,加强民族团结是我们的历史使命

(3)今天国家统一和民族团结的局面来之不易,我们应该倍加珍惜,维护国家的统一

(4)历史证明,统一必然促进国泰民安,分裂必将导致国运衰退

(5)祖国统一是大势所趋,分裂分子分裂祖国、欺压人民的叛乱是不得人心的

西域都护 宣政院 澎湖巡检司 台湾府

典例4 以下机构设置的共同作用是( )

A.促进农业生产的发展

B.加强宗教事务的管理

C.促进对外贸易的活跃

D.加强边疆地区的管辖

D

【解析】 本题考查我国古代对边疆地区的管辖。西汉设置西域都护,标志着西域地区正式归属中央政权;元朝设置宣政院、澎湖巡检司,加强了对西藏和台湾地区的管辖;清朝设置台湾府,加强了中央政府对台湾的管辖。它们的共同作用是加强对边疆地区的管辖。

明清时期的对外关系

重点5

朝代 类别 事 件 影 响

明朝 友好交往 郑和下西洋 增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业的发展作出了伟大贡献

反抗侵略 戚继光抗倭 基本解除了东南沿海的倭患,维护了祖国的海疆安全

朝代 类别 事件 影 响

明朝 反抗侵略 郑成功收复台湾 打击了殖民侵略者,维护了国家的统一,使台湾重新回到祖国的怀抱;加速了台湾地区的开发和社会经济发展

雅克萨之战 签订《尼布楚条约》 从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土

朝代 类别 事件 影响

清朝 对外政策 闭关锁国 (1)积极:对西方殖民者的侵略活动曾起到过一定的自卫作用

(2)消极:限制了我国古代对外贸易和航海事业的发展,阻碍了中外经济文化交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

特点 ①对外交往有两种基本方式:和平交往(如:郑和下西洋)、暴力冲突(如:戚继光抗倭)。②和平友好交往和对外开放是我国古代对外交往的主流。③经济往来,互通有无;文化交流,取长补短;睦邻友好,友谊长存。④明清之前古代中国开放交流,明清之后闭关锁国,逐渐落伍。 标题:__________________

戚继光 抗倭取得决定性胜利

郑成功 收复台湾

康熙帝 雅克萨之战胜利

典例5 小贾在复习时整理了一张知识卡片。根据卡片的内容,标题最合适的应该是( )

D

A.边疆治理 B.文化交流

C.民族融合 D.抵御侵略

【解析】 本题考查明清时期反抗外来侵略的史实。明朝中期,戚继光取得了抗倭斗争的决定性胜利,肃清了东南沿海日本倭寇的侵略;1662年,郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾;1685年和1686年,康熙帝组织两次雅克萨之战,打败沙俄侵略者,取得胜利,维护了国家领土完整。因此标题应该是抵御侵略。

中国古代历史发展的基本阶段及其特征

重点6

时期 阶段特征 主干线索 朝代歌

史前时期 中国境内早期人类与文明的起源 1.两条基本线索:①封建专制主义中央集权制度的确立与强化;②统一多民族国家的巩固与发展 夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉,三分魏蜀吴,

夏商周时期 早期国家与社会变革 秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固 三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融 时期 阶段特征 主干线索 朝代歌

隋唐时期 繁荣与开放的时代 2.两次民族大融合时期:①三国两晋南北朝时期;②五代十国辽宋夏金元时期 3.三次大分裂时期:①春秋战国时期;②三国两晋南北朝时期;③五代十国时期 两晋前后延,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,

王朝至此完。

辽宋夏金元时期 民族关系发展和社会变化 明清时期 统一多民族国家的巩固与发展 典例6 下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是( )

A.秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

B.隋唐时期:繁荣与开放的时代

C.辽宋夏金元时期:政权分立与民族交融

D.明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

C

【解析】 本题考查中国古代历史发展的基本阶段及其特征。秦汉时期是我国统一多民族国家的建立和巩固时期,A正确;隋唐时期是繁荣与开放的时代,B正确;辽宋夏金元时期的特征是民族关系发展和社会变化,政权分立与民族交融是三国两晋南北朝时期的阶段特征,C错误,容易混淆;明清时期是我国统一多民族国家的巩固与发展时期,D正确。

期末必刷题·过关检测

1.大明王朝的开国皇帝在他三十一年的皇帝生涯中,从未忘记早年的艰辛。他屡屡在诏书中自称“农夫”:“朕本农夫,深知民间疾苦。”这位皇帝是( )

A.朱元璋

B.朱棣

C.朱允炆

D.康熙帝

A

一、单项选择题

2.《明太祖实录》中记载:“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时弹劾,处以重刑。”这个“祖训”的主要目的是( )

A.强化皇帝权力

B.限制丞相权力

C.巩固边疆地区

D.扩大地方权力

A

3.“六部没有总裁,皇帝以一人之精力,掌握天下所有大小事务。其结果是政务繁重,权力难免落于宦官之手。”这评论的是( )

A.废除丞相的弊端

B.八股取士的局限性

C.权臣跋扈的恶果

D.设立锦衣卫的目的

A

4.中国的历史是由中华各民族共同创造的,在我国历史上由少数民族建立的统一全国性封建王朝有两个,其中满族建立的是( )

A.隋

B.唐

C.元

D.清

D

5.我国少数民族杰出首领努尔哈赤在中国历史上颇受赞誉,他的事迹包括( )

①统一女真各部

②改女真为满洲

③建立后金

④设立军机处

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

C

6.故宫导游说:“这个不起眼的偏房(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”这个“偏房”是( )

A.市舶司

B.宣政院

C.内阁

D.军机处

D

7.明太祖时,刑部侍郎茹太素上奏折,长达1.7万字,从开头到第6千字时,还未谈及正题,太祖继续阅读奏折,发现其在结尾提出五条建议,采纳合理的四条,并由此命令制定文书规范,“使言者陈得失,无繁文”。这主要体现出明朝( )

A.君主专制达到顶峰

B.工作作风极其简单粗暴

C.八股取士扼杀思想

D.注重简约文书提高效率

D

8.“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”材料出自清朝思想家龚自珍《己亥杂诗》,当时思想界陷入“万马齐喑”的沉闷气氛的原因是( )

A.废除宰相制度

B.八股取士

C.设置军机处

D.大兴文字狱

D

9.清朝前期,政府先后出台了禁止南洋贸易只准粤海关一口贸易等政策。这些政策( )

A.加速了北方人口的南迁

B.扩大了官吏选拔的范围

C.促进了海外贸易的繁荣

D.阻碍了中外经济的交流

D

10.“郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”通过对材料的解读,我们无法得到的信息是( )

A.郑和船队传播了和平友谊

B.明朝是当时世界上的强国

C.郑和一行加强了中外交往

D.明朝得到可观的经济利益

D

11.浙江省有一处纪念馆,其前廊柱上有楹联两副:“名播千秋昭典籍,身经百战著勋功”;“荡彼倭夷靖海宇,保吾黎庶泽椒江”。从中可知该馆纪念的历史人物是( )

A.郑和

B.郑成功

C.李自成

D.戚继光

D

12.台湾人感念他驱逐荷兰人、屯垦台湾、发展贸易、大兴文教,奠定台湾物质与精神双向发展基础,对台湾影响深远,因而被冠上“开台圣王”的神明称号。“他”是( )

A.郑和

B.吴三桂

C.郑成功

D.康熙帝

C

13.1644年,“闯王”李自成率领农民起义军以摧枯拉朽之势推翻了明王朝的统治。殊不知“螳螂捕蝉,黄雀在后”,历史上,哪一关键因素最终断送了李自成的“皇帝梦”( )

A.崇祯皇帝自缢

B.努尔哈赤建立后金政权

C.吴三桂引清军入关

D.人民的反战情绪日益强烈

C

14.耶鲁大学历史学教授史景迁说:“如果要交朋友我会选择康熙皇帝……他有帝国设计,他也是第一个一对一接见西方人的皇帝。”下列各项与康熙帝的“帝国设计”有关的是( )

①组织雅克萨反击战

②废除丞相

③加强对西藏的管理

④设立军机处

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

A

15.“清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接外兴安岭,东临太平洋,东南至菲律宾,南至南海诸岛”。根据所学知识判断以上关于清朝疆域的表述出现错误的方位是( )

A.北、东南

B.西、东南

C.北、南

D.西北、东南

A

16.如图所示“明代科技”的思维导图中,错误的部分是( )

D

17.明代的《农政全书》既总结了历代科技经验,又汲取了西方思想和方法,开展农业科技实验;《本草纲目》则按无机界、植物界、动物界三个层面16部“从微至巨”“从贱至贵”排序分类。这表示明代科学( )

A.普遍吸取西方科学成就

B.已具备明显的近代特征

C.完全突破了只求实用的局限

D.受到“经世致用”思想的影响

B

18.阅读下面材料,可以比较出长城和大运河的共同点是( )

A.抵御了少数民族侵扰

B.形成了军事防御体系

C.促进了南北交流

D.有利于巩固统一

D

长城 大运河

明长城,抵御了北方蒙古贵族的南扰,形成了一个完整的军事防御体系 隋朝大运河,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的经济、文化联系

19.长城是中华民族的象征。英国女王伊丽莎白二世曾说“我到过世界许多地方,中国的万里长城是最美的”。自秦朝以来,历代不断整修。其中明长城的起止点是( )

A.东起辽东,西至临洮

B.东起山海关,西至临洮

C.东起山海关,西至嘉峪关

D.东起鸭绿江,西至嘉峪关

D

20.明朝时期,文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众化的文学艺术形式有了突破性发展。下列对小说《水浒传》的描述正确的一项是( )

A.小说描写了魏蜀吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突

B.小说以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

C.它是一部富有浪漫主义色彩的神话小说

D.它通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教

B

21.标志着中国古典小说的巅峰,是反对封建礼教思想性和艺术性结合较为紧密的一部小说,这部巨著是( )

A.《红楼梦》

B.《天工开物》

C.《水浒传》

D.《本草纲目》

A

22.清朝中期后,人地矛盾加剧,而大地主、大官僚和大商人在掌握大量土地的同时,还不择手段地兼并土地,其导致的直接后果是( )

A.地价与粮价发生了很大的变化

B.广大劳动人民生活更加困苦

C.朝廷的税收相应减少

D.人口呈现出急剧膨胀的态势

B

23.“蓝脸的窦尔敦盗御马;红脸的关公战长沙;黄脸的典韦,白脸的曹操;黑脸的张飞叫喳喳……”歌曲《说唱脸谱》所唱的是被称为我国“国粹”的一种戏曲,它是( )

A.秦腔

B.京剧

C.昆曲

D.汉调

B

24.如图反映了我国古代主流思想的演变。儒学的演变过程在实质上反映了( )

A.宣扬儒学思想的需要

B.培养人才的需要

C.服务于专制统治的需要

D.独尊儒术的需要

C

25.在中国古代皇帝中,在位时间比较长的有康熙帝(61年)、乾隆帝(60年)、汉武帝(54年)、明神宗(48年)等。下列关于这四位皇帝的叙述,正确的是( )

A.康熙帝抗击沙俄入侵

B.乾隆帝设立军机处

C.明神宗建立明朝

D.汉武帝确立郡县制

A

26.明清时期是我国历史发展的一个重要时期,这一时期的主要特征是( )

A.社会动荡不安与民族仇杀混乱

B.统一多民族国家的巩固与发展

C.繁荣与开放

D.民族政权并立

B

27.我国古代的专制主义中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。阅读下列材料,回答问题。

材料一:某历史时期中央行政结构示意图:

二、非选择题

材料二:宋朝改革以“分权制衡”为原则,加强对官僚机构的控制,最终缓解了相权对皇权的威胁,从而为统一、稳定的政治局面和经济文化的高度发展创造了良好的条件。朱元璋本着皇帝集权、官员分权的原则进行自上而下的官制改革,并且扩充监察机构。清朝时军机处机构简单,人员精干,外界干扰少,办事效率高。

——摘编自《历史学习新视野新知识》

材料三:明朝建立之后,朱元璋为了解决君相之争……于1380年将丞相胡惟庸诛杀,在随后的十年里,大肆捕杀其党羽,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

材料四:倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——黄仁宇《中国大历史》

(1)材料一反映了中国古代的什么制度?这一制度在哪一朝代得到完善?

三省六部制;唐朝。

(2)根据材料二并结合所学知识,宋朝的哪些措施能够“为统一、稳定的政治局面和经济文化的高度发展创造了良好的条件”?

重文轻武的政策

(3)根据材料三并结合所学知识,列举朱元璋改组“我国政治制度”的两项举措。

废行中书省,设立“三司”;废丞相和中书省,提升六部职权;设锦衣卫特务机构。(两项即可)

(4)根据材料四并结合清朝前期的史实,为材料中“……政府由一个皇帝来独裁”,提供例证。

设立军机处,军政大事完全由皇帝裁决。

(5)根据上述材料,结合所学知识,指出我国古代政治权力的发展趋势。

君主专制中央集权制度的不断强化。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋代海外贸易路线图

材料二:习近平总书记对中国古代一位航海家评价道:“15世纪初,一位航海家七次远洋航海,留下千古佳话……这件开拓事业之所以名垂青史,是因为它依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”

材料三:清朝治国者有特别发达的“专制智慧”:除外患,断绝一切联系,把国家变成一个铁桶。

(1)根据材料一并结合所学知识分析,宋代海外贸易发达的技术条件是什么?海上丝绸之路发展到鼎盛时期是在哪个朝代?

指南针的应用,造船业发达;元朝。

(2)材料二反映的历史事件是什么?根据材料概括指出该事件名垂青史的原因。

郑和下西洋;和平交往。

(3)材料三中清朝统治者的“专制智慧”指的是哪一政策?该政策带来了怎样的负面影响?

闭关锁国政策;清政府故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

29.清朝时期,中国统一多民族国家进一步发展,缔造了封建社会最后的辉煌。也是在这一时期封建统治由盛转衰,为日后中国备受欺凌埋下隐忧。阅读下列材料,回答问题。

【君主专制的强化】

材料一:军机大臣“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”。(军机大臣的任务只是传达抄写皇帝的旨意,而不能把自己的意见夹杂进去)

(1)“军机大臣”是从哪个皇帝开始设置的?设立军机处的目的是什么?

雍正帝;为了加强君主专制

使君主专制进一步强化。

(2)结合所学知识回答设立军机处的影响。

【文化领域的专制】

材料二:今人之文,一涉笔惟恐触碍于天下国家……人情望风觇景,畏避太甚。见鳝而以为蛇,遇鼠而以为虎,消阳刚之气,长柔媚之风,此与世道人心实有关系。

材料三:19世纪初清政府放宽政策后,许多知识分子仍心有余悸,如龚自珍所说的那样:“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。”

(5)材料四反映了清朝实行的哪一政策?结合材料分析清朝实行这一政策的根本目的和根本原因

闭关锁国政策;根本目的:维护清王朝的统治;根本原因:自给自足的自然经济占统治地位。

评价:对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用。但是,清政府闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。认识:开放包容使文明繁荣,保守狭隘使文明衰落。我们要实行对外开放,不断学习吸收其他民族的先进文化。

(6)结合所学知识,评价清朝的这一政策。中国的对外政策由汉、唐的对外开放到清朝的国门紧闭,对此,谈谈你的认识。

30.阅读下列图片,回答问题。

图一

图二

(1)图一是古代某城市的平面图,你认为是哪个城市?

宫城、皇城、内城和外城。

北京城。

(2)从图一看,该城市由哪几部分组成?

(3)图二中我们看到的长城是________朝时期修筑的,写出图中长城的起止点:A:____________;B:____________。

(4)长城是我们中华民族的象征,为保护长城我们应该怎样做?

明

鸭绿江边

嘉峪关

做宣传长城的宣讲人,让更多的人了解长城,了解长城文化;做爱护长城的倡导者,让更多的人文明出游,不乱涂乱画乱刻,保护历史古迹;做守护长城的传承者,让后世之人都可以铭记长城文化历史。

31.阅读下列材料,回答问题。

1662年 郑成功收复台湾,保卫国家的主权和领土完整

1684年 清朝设立台湾府,隶属福建省

1685年 康熙皇帝亲征,抗击沙俄侵略

1727年 清朝设立驻藏大臣,管理西藏事务

1762年 清朝设立伊犁将军,管辖新疆地区

1771年 土尔扈特部东归,为统一多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

【示例】观点:国家统一是历史发展的主流。论述:明末郑成功收复台湾,保卫国家的主权和领土完整。元朝时期设澎湖巡检司管理台湾,这是中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;1684年,清政府设立台湾府,隶属福建省,巩固了东南海防,维护了国家统一。清朝前期,乾隆帝平定了新疆大小和卓的叛乱,设立伊犁将军,加强对西北地区的管理。结论:综上所述,中国历代王朝采取一系列措施巩固了多民族国家的统一,所以我们要坚决维护国家统一,反对分裂。

32.在几千年的历史长河中,我们祖先凭借着勤劳与智慧,创造了举世瞩目的中华文明,为人类的发展和进步作出了伟大贡献。李老师以“中华文明之光”为主题设计了下面的学习任务单。请你完成相关学习任务。

任务一 【梳理归纳——了解政治文明】

(1)请完成图中①②③处内容的填写。并归纳中国古代封建社会政治文明演变的趋势。

①北宋;②行省制;③设军机处;皇权不断强化,中央集权不断加强。

任务二 【情景再现——体会城市文明】

材料一:《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见”。

材料二:开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”……瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”。勾栏内商业广告琳琅满目,有各种艺人在这里卖艺谋生,如说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演蹴鞠的,令人眼花缭乱。瓦子里还有许多摊位,有卖饮食、药材、古玩、字画的,还有剃头、相面、算卦的,十分热闹。

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(2)上面两则材料分别反映了开封城的什么特点?分析市民文化与经济、城市的发展有什么联系?

开封城商业繁荣,出现了专门的娱乐场所“瓦子”;随着经济、城市的发展,市民文化出现并发展起来。娱乐活动丰富多彩,符合市民喜爱,使商业繁荣,市民更多地出现在集市,因此经济迅速发展,二者相辅相成。

任务三 【数据统计——见证农耕文明】

年 代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

(3)根据上表数据概括1661—1766年耕地面积的变化趋势。结合所学知识,分析出现这种变化的原因。

耕地面积不断增加;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策等。

任务四 【解读人物——感受家国情怀】

(4)请你分别写出如图两位人物的事迹,并归纳他们的共同之处。

戚继光抗倭,郑成功收复台湾;抗击外来侵略,两人都是中华民族的民族英雄。

谢谢观赏!

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

期末必考点·知识回顾

政治方面 统一多民族国家得到巩固与发展,封建君主专制制度空前强化并达到顶峰,明太祖废除丞相制度;设立“厂卫”和内阁;雍正帝设立军机处。封建社会由盛转衰,日益腐朽。清朝前期,奠定了现代中国版图的基础

经济方面 自然经济继续发展,人口持续增长,农耕文明开始衰落,推行重农抑商和闭关锁国政策,严重阻碍了资本主义萌芽的发展

思想方面 “八股取士”和“文字狱”禁锢了思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步

民族关系方面 册封达赖和班禅,设置驻藏大臣管辖西藏地区;平定噶尔丹叛乱和大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖新疆地区,土尔扈特部回归祖国。加强了对边疆地区的管辖

对外关系方面 对外政策由开放逐渐走向闭关自守,西方殖民势力东来,中国人民开始了反殖民反侵略斗争。郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权、郑成功收复台湾、康熙帝组织两次雅克萨之战

科技文化方面 传统科技进入总结阶段,出现《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等各领域总结性著作,修建了明长城、北京城等重大工程,近代自然科学与人文科学落后于西方。小说成为主要文学形式,四大名著是明清小说的典型代表;戏剧表演成为重要的文化活动,昆曲和京剧成为主要剧种

总体特征 明清时期是我国封建社会的最后一个阶段,这一时期的基本特征是君主专制得到空前强化、统一多民族国家的巩固与发展、封建社会逐渐衰落

明朝的建立与灭亡、皇权的强化和“八股取士”;

清朝的建立、皇权的强化和闭关锁国

考点1

明朝 建立 1368年,朱元璋(明太祖)称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京) 强化 皇权 目的 巩固统治,强化皇权

明朝 强化 皇权 措施 地方 取消行中书省,设立“三司”(即布政使司、按察使司、都指挥使司,分管民政和财政、司法、军务),将原来行中书省的权力一分为三;先后分封诸王,监控地方,巩固皇室

中央 废除丞相制度和中书省,提升六部职权,直接向皇帝负责;分散军权,设五军都督府

监察 朱元璋设立锦衣卫,由皇帝直接指挥,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事;明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙

明朝 强化 皇权 特点 地方和中央各部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责

影响 使皇权高度集中,君主专制大为加强

明朝 八股取士 概况 (1)命题范围:明朝提倡尊孔崇儒,考试的题目必须来自“四书”“五经”

(2)答题要求:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥

(3)答卷格式——八股文:答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对伏的文字。因此称明朝科举为“八股取士”

影响 (1)选官:不利于选贤任能,使应试的读书人成为皇帝旨意的顺从者

(2)思想文化:禁锢思想,对中国思想文化、科技进步与发展造成严重阻碍

明朝 皇帝专权 的弊端 (1)政治上,皇权的高度集中,极易形成暴政、腐败现象;地方政府必须严格服从中央政府的命令,缺乏独立性

(2)经济上,专制集权的加强束缚了社会生产力的发展

(3)思想上,皇帝专权一定程度上扼杀学者的创造力,使人们思想僵化,阻碍了科学技术的发展

衰亡 明后期朝政腐败,土地兼并严重,农民起义频发。李自成提出“均田免赋”的口号,得到广大农民的热烈拥护;1644年,李自成建立大顺政权。1644年,崇祯帝自缢,明朝灭亡

朱元璋 锦衣卫印

明朝疆域图(1433年)

【识图依据:瓦剌、鞑靼】

清朝疆域图(1820年)

【识图依据:伊犁、

巴勒喀什池、尼布楚】

清朝 建立 (1)1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立大金,史称后金。1636年,皇太极改国号为清 (2)1644年,吴三桂引清军入关,清朝逐步建立起对全国的统治 强化 皇权 政治 (1)康熙时,设立了南书房,直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章

(2)雍正时,设立军机处,由皇帝选派亲信大臣组成,军政大事完全由皇帝裁决

(3)乾隆帝时,撤销议政王大臣会议

思想 康熙、雍正和乾隆三朝,经常制造“文字狱”

清朝 强化 皇权 文化 一方面,大力提倡尊孔读经,组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动;另一方面,长期禁书毁书,乾隆时期尤甚

闭关 锁国 背景 当时的西方国家正先后进行资产阶级革命和工业革命,跨入生产力迅速发展的时期

原因 清朝统治者认为天朝物产丰富,不需同外国交流;担心西方殖民者入侵,会危及统治,因此严格限制对外贸易

清朝 闭关 锁国 表现 (1)顺治时期,颁布“禁海令”,严格限制海上贸易,强迫沿海居民内迁

(2)设立台湾府后,以宁波、漳州等地作为通商口岸,严格限制商品种类和船只载重量

(3)1757年,关闭其他港口,特许“广州十三行”统一经营对外贸易,并管理外国商人

清朝 闭关 锁国 影响 (1)利:政策推行了近两百年,曾起到一定的自卫作用

(2)弊:清廷故步自封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先进的科学知识和生产技术的机会,中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

衰落 清朝中后期,官僚体制腐败,军备松弛;经济衰退,国力虚弱;土地兼并严重,社会贫富分化严重;故步自封,实行闭关锁国政策,逐渐落后于西方

灭亡 1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结

【易错易混点拨】

1.明太祖废除丞相制度,设置锦衣卫,明成祖成立东厂,清雍正帝设立军机处,目的都是为了加强君主专制。

2.军机处的设立使皇帝不仅能够总揽中央的军政大权,也实现了对地方军政大权的控制。所以,可以说军机处的设立标志着我国古代君主专制制度发展到顶峰。

3.中国古代加强文化专制和思想控制的措施:秦朝——焚书坑儒;西汉——“罢黜百家、独尊儒术”;明朝一一八股取士;清朝——大兴“文字狱”。

4.清朝大兴“文字狱”和文化专制政策造成社会恐怖,禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍中国社会的发展和进步。

5.“闭关锁国”政策指的是清政府严格限制对外交通与贸易的政策,并非完全禁止、完全闭关。

6.对比唐宋明清的对外政策,从中你能得到什么启示

(1)政策:①对外开放:唐朝(遣唐使来华、玄奘西行、鉴真东渡);宋朝(引进占城稻,设立市舶司);明朝前期(郑和下西洋)。②闭关锁国:清朝(严格限制对外贸易)。(2)启示:开放则发展,闭关则落后;要坚持对外开放,加强交流合作。

郑和 下西洋 时间 1405—1433年(明成祖、明宣宗时期),郑和率船队7次下“西洋”(比新航路开辟早半个多世纪)

郑和像

目的 (1)政治:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强” (2)经济:换取海外的奇珍 郑和下西洋、戚继光抗倭、葡萄牙攫取在澳门的居住权

考点2

郑和 下西洋 条件 ①明朝前期,社会安定,国力雄厚;②造船技术和航海技术先进;③郑和吃苦耐劳,有大无畏的精神;④明成祖的支持

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

概况 先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸 郑和 下西洋 物品 交流 (中国)丝绸、瓷器、茶叶和漆器←→(外国)珠宝、香料、药材等特产奇珍

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

特点 规模大、时间长、次数多、航行范围广 郑和 下西洋 影响 (1)郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来 (2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献

郑和下西洋路线图

【识图依据:刘家港、三宝垄】

评价 郑和的远航是世界航海史上的空前壮举;郑和是世界杰出的航海家 戚继光抗倭 背景 (1)元末明初,日本海盗到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇” (2)明朝中期,倭寇日益猖獗,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”

戚继光像

概况 1561年,倭寇大举侵犯浙江。戚继光组建“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。随后,进入福建、广东地区,使东南沿海的倭患基本解除,维护了祖国的海疆安全 戚继光抗倭 性质 反抗外来侵略的正义战争(一场正义的民族自卫战争)

戚继光像

评价 戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄 诗句 封侯非我意,但愿海波平 葡萄牙攫取在澳门的居住权 背景 从16世纪开始,一些欧洲殖民者侵略我国沿海地区

概况 1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

回归 1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权

【易错易混点拨】

1.丝绸之路的开辟促进了中国与欧洲、西亚的经济文化联系;郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济文化联系。

2.戚继光统领的“戚家军”类似于岳飞率领的“岳家军”。戚继光抗击的是外来侵略者,是民族英雄;岳飞参与的是中华民族内部的战争,是抗金英雄。

郑成功收复台湾 时间 1661—1662年

郑成功像

背景 明朝末期,荷兰殖民者侵占台湾,实行殖民统治 概况 1661年,郑成功与荷兰军展开激战。1662年,荷兰殖民者被迫投降,被占据了38年的台湾重新回到祖国怀抱 遗址 赤崁楼 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制、册封达赖和班禅、

设置驻藏大臣、巩固西北边疆

考点3

郑成功收复台湾 性质 反抗外来侵略的正义战争

郑成功像

意义 (1)打击了殖民侵略者,维护了国家的统一 (2)加速了台湾地区的开发和社会经济发展 评价 郑成功是我国历史上的民族英雄 诗句 开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基 清朝对边疆地区的管辖 台湾 措施 (1)1683年,清军进攻台湾郑氏,台湾正式归入清朝的版图 (2)1684年(康熙时),清朝设置台湾府,隶属福建省 (3)1885年(第二次鸦片战争后),台湾正式建省,成为中国的一个行省

金奔巴瓶

作用 台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展也步入了新的历史时期 清朝对边疆地区的管辖 西藏 史实 册封宗教领袖 (1)1653年,顺治皇帝赐封地方藏传佛教格鲁派首领五世达赖喇嘛 (2)康熙时,平定准噶尔叛乱。1713年册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼”封号。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封

康熙皇帝像

清朝对边疆地区的管辖 西藏 史实 设置驻藏大臣 (1)1727年(雍正时),设置驻藏大臣,监督西藏地方政务 (2)1751年(乾隆时),设立噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣管理政教事务 (3)1793年(乾隆时),颁布《钦定藏内善后章程》,规定驻藏大臣的地位和职责,制定金瓶掣签制度,之后修建须弥福寿庙 (4)乾隆时,六世班禅拒绝英国殖民者,明确表示西藏是中国的领土

乾隆皇帝像

作用 有效地加强了对西藏的管辖 清朝对边疆地区的管辖 新疆 史实 (1)康熙时,平定新疆噶尔丹叛乱(俄国唆使) (2)乾隆时,平定新疆回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军,管辖包括 巴勒喀什池在内的整个新疆地区;设置哨所 (3)1771年(乾隆时),蒙古族土尔扈特部在渥巴锡的领导下,返回 新疆,得到清政府的妥善安置

清朝的疆域

作用 加强了对西北地区的管辖,有效地维护了多民族国家的统一和发展 雅克萨之战 背景 17世纪中期,沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,以雅克萨和尼布楚为据点

清朝的疆域

概况 1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军 结果 1689年,中俄双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》 意义 从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土 清朝疆域 清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家

清朝统一的意义 加强了各民族之间的经济文化联系,促进了边疆地区的开发,使我国统一多民族国家得到进一步巩固

【易错易混点拨】

1.戚继光抗倭、郑成功收复台湾体现了他们抗击外来侵略、维护国家主权和领土完整的爱国精神,他们都是民族英雄。

2.设置驻藏大臣和伊犁将军,加强对边疆地区的管辖,属于巩固统一多民族国家的措施;戚继光抗倭和郑成功收复台湾属于抗击外来侵略。

明朝的科技、建筑与文学

考点4

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《本草纲目》 李时珍 记载药物1800多种,收录药方11000多个,对各种药物进行新的分类 总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位(被称为“东方医学巨典”)

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《天工开物》 宋应星 几乎涵盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门 全面总结了我国古代的农业和手工业生产技术,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”

科技名著 著作 作者 简 介 地 位

《农政全书》 徐光启 分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类 全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明末一部重要的农业科学巨著

《本草纲目》插图

《天工开物》封面及插图

明长城

北京城

建筑 明长城 目的 防御北方蒙古南扰 范围 东起鸭绿江,西至嘉峪关

评价 长城成为各民族交往的纽带 特点 是一个完整的防御体系;修筑规模最大,历时最久;更完善合理;如今看到的长城,主要是明代修建的 建筑 北京城 时间 1406—1420年(明成祖朱棣在位)

组成 (1)组成:宫城、皇城、内城、外城

(2)核心:宫城(紫禁城,今称故宫),蒯祥等人设计

特点 呈“凸”字形,中轴线纵贯南北,对称展开

地位 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

小说和艺术 小说 著作 作者 时期 简介

《三国志通俗演义》 罗贯中 元末明初 (1)我国最为流行的长篇历史小说之一

(2)以三国的史实为基础

《水浒传》 施耐庵 元末明初 (1)以官逼民反为主题,描写宋代梁山泊各路好汉(2)运用白话描写

《西游记》 吴承恩 明代中期 (1)浪漫主义神话小说(2)以唐僧师徒四人取经为线索

小说和艺术 书画 书法:董其昌;绘画:徐渭

戏剧 汤显祖,代表作《牡丹亭》,批判吃人的封建礼教

【易错易混点拨】

1.秦长城是西起临洮,东到辽东;明长城是东起鸭绿江,西至嘉峪关。

2.明北京城是在元大都的基础上营建的。

3.明清小说的繁荣与商品经济发展、市民阶层壮大、印刷技术成熟密切相关。

明朝社会经济、清朝前期社会经济的发展及文学艺术

考点5

明朝社会经济 农业 引进原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

手工业 棉纺织业从南方推向北方。苏州是明代的丝织业中心,景德镇是全国的制瓷中心

商业 北京和南京是全国性的商贸城市,出现商业性城市。出现有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商

清朝前期社会经济的发展 农业 原因 顺治、康熙、雍正、乾隆时期都重视农业生产,为清朝前期的兴盛奠定了基础

表现 (1)土地:耕地面积不断得到扩大,荒地和边远地区得到开发

(2)水利兴修:对河流进行治理,修建众多水利工程

(3)庄稼种植:改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等

(4)经济作物:品种增加,种植面积扩大

作用 ①有利于社会的稳定和发展;②推动了城镇手工业和商品经济的发展

清朝前期社会经济的发展 手工业 (1)手工业有很大的发展

(2)出现了手工工场,如江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,佛山镇棉织业

商业 (1)形成了由各级市场组成的密集的商业网,出现了许多商业性大都会

(2)形成了拥有雄厚商业资本的商帮,如晋商、徽商

清朝前期的文学艺术 小说 代表 《红楼梦》(初名《石头记》)

作者 曹雪芹(前80回)、高鹗(后40回)

内容 以贵族青年贾宝玉和林黛玉的爱情为主线,描述了贾、王、史、薛四大家族的兴衰变化

影响 深刻反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,揭示了封建社会走向衰亡的历史命运

地位 是中国古代最优秀的长篇小说,且艺术成就最高,影响最深远

清朝前期的文学艺术 昆曲 起源 原是流行于苏州昆山一带的昆山腔

特点 集中体现了南曲、北曲的声腔,将文学形式与舞姿相结合

代表 汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》

清朝前期的文学艺术 京剧 发展 (1)兴起:1790年(乾隆时),四大徽班进京(2)成熟:道光年间,形成“皮黄戏”,后被称为“京剧”

特点 (1)博采众长,又带有北京的地方特色(2)角色分为生、旦、净、丑四行,将唱、念、做、打结合

地位 是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”

【易错易混点拨】

《红楼梦》于乾隆晚期排印面世,因其中带有反封建思想,曾遭到封禁。《红楼梦》是我国古典小说的高峰,具有高度的思想性和艺术性,在世界文学史上占有重要地位,后世形成专门研究《红楼梦》的学问——“红学”。

期末重难点·能力提升

秦朝、唐朝、明朝、清朝的中央官制变化

重点1

变化:①皇权的发展趋势:皇权不断强化,不断集中,到清朝时,君主专制空前强化。②丞相制度的发展趋势:数量由一相制发展到多相制,相权由一相独占到群相共有,中央其他部门不断分割相权,丞相制度最终被废除。

典例1 明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐到站最后到跪,这一现象说明( )

A.丞相权力被六部分割

B.君主专制不断加强

C.设立了锦衣卫、东厂

D.中央加强对地方管理

B

【解析】 本题考查封建君主专制的不断强化。从大臣和皇帝的关系来看,大臣上朝时由坐着到站着再到跪着,说明大臣的地位越来越低,皇帝的权威越来越高,反映了封建君主专制的不断强化。

封建君主专制和中央集权的强化

重点2

时期 隋唐 北宋 元朝 明朝 清朝

中央 三省六部制、 科举制 分化事权 削弱相权 设中书省 枢密院 和御史台 废除丞相制度和中书省、设立内阁和“厂卫” 设立军机处

地方 —— 派文臣任知州 设通判、转运使 行省制度 取消行省, 设立“三司” ——

趋势 皇权不断加强,丞相(宰相)权力不断被削弱直至废除;中央权力不断加强,地方权力不断被削弱 典例2 “自秦始置丞相,不旋踵而亡……虽有贤相,然其间所用者,多有小人专权乱政。”明太祖朱元璋鉴于历史上“专权乱政”的教训,采取的措施是( )

A.设立三省六部

B.设置行省

C.废除丞相

D.设立军机处

C

【解析】 本题考查明朝加强君主专制的措施。朱元璋杀掉丞相胡惟庸后,废除实行了一千五百多年的丞相制度,六部直接受皇帝指挥,使明朝的君主专制大大加强。据题干关键信息“自秦始置丞相,不旋踵而亡”可知,明太祖朱元璋鉴于历史上“专权乱政”的教训,采取的措施是废除丞相。

科举制度的发展历程

重点3

典例3 《“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是( )

A.注重考查诗赋

B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想

D.考生任意发挥自己的见解

C

【解析】 本题考查明朝的八股取士。明朝时期实行八股取士的制度,科举考试只在“四书五经”范围内命题,应考的人不能有个人见解,文体要写成八股文。许多读书人为了中举,只顾埋头攻读经书,专研八股,不讲求实际学问,扼杀了人们的创造力,禁锢了读书人的思想,是导致明初的科举制度成为中国文化“厄运”的原因。

中国古代中央政府对边疆地区的管辖

重点4

地区 措施

新疆 (1)西汉时:公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务

(2)唐朝时:唐太宗和武则天,在今新疆地区先后设立了安西都护府和北庭都护府

(3)元朝时:设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务

(4)清朝时:设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;1884年,清政府设立新疆行省

台湾 (1)元朝时:设立澎湖巡检司进行管理

(2)清朝时:1684年,设置台湾府;1885年,改台湾府为行省

西藏 (1)元朝时:设宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,西藏正式成为元朝的一个地方行政区域

(2)清朝时:顺治帝册封五世达赖“达赖喇嘛”的封号,康熙帝又册封五世班禅“班禅额尔德尼”的封号,此后达赖和班禅都须经中央政府的册封;雍正帝时设驻藏大臣,标志着中央政府对西藏管辖的加强;乾隆帝时,设立噶厦,创设“金瓶掣签”制度

总结 中国古代处理民族关系(管辖边疆)的基本方式:①实行册封制度;②设置管理机构;③和亲(政治联姻);④平定内部分裂叛乱;⑤抗击外来侵略

认识 (1)新疆、台湾、西藏自古以来就是中国不可分割的一部分

(2)维护祖国统一,加强民族团结是我们的历史使命

(3)今天国家统一和民族团结的局面来之不易,我们应该倍加珍惜,维护国家的统一

(4)历史证明,统一必然促进国泰民安,分裂必将导致国运衰退

(5)祖国统一是大势所趋,分裂分子分裂祖国、欺压人民的叛乱是不得人心的

西域都护 宣政院 澎湖巡检司 台湾府

典例4 以下机构设置的共同作用是( )

A.促进农业生产的发展

B.加强宗教事务的管理

C.促进对外贸易的活跃

D.加强边疆地区的管辖

D

【解析】 本题考查我国古代对边疆地区的管辖。西汉设置西域都护,标志着西域地区正式归属中央政权;元朝设置宣政院、澎湖巡检司,加强了对西藏和台湾地区的管辖;清朝设置台湾府,加强了中央政府对台湾的管辖。它们的共同作用是加强对边疆地区的管辖。

明清时期的对外关系

重点5

朝代 类别 事 件 影 响

明朝 友好交往 郑和下西洋 增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业的发展作出了伟大贡献

反抗侵略 戚继光抗倭 基本解除了东南沿海的倭患,维护了祖国的海疆安全

朝代 类别 事件 影 响

明朝 反抗侵略 郑成功收复台湾 打击了殖民侵略者,维护了国家的统一,使台湾重新回到祖国的怀抱;加速了台湾地区的开发和社会经济发展

雅克萨之战 签订《尼布楚条约》 从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土

朝代 类别 事件 影响

清朝 对外政策 闭关锁国 (1)积极:对西方殖民者的侵略活动曾起到过一定的自卫作用

(2)消极:限制了我国古代对外贸易和航海事业的发展,阻碍了中外经济文化交流,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

特点 ①对外交往有两种基本方式:和平交往(如:郑和下西洋)、暴力冲突(如:戚继光抗倭)。②和平友好交往和对外开放是我国古代对外交往的主流。③经济往来,互通有无;文化交流,取长补短;睦邻友好,友谊长存。④明清之前古代中国开放交流,明清之后闭关锁国,逐渐落伍。 标题:__________________

戚继光 抗倭取得决定性胜利

郑成功 收复台湾

康熙帝 雅克萨之战胜利

典例5 小贾在复习时整理了一张知识卡片。根据卡片的内容,标题最合适的应该是( )

D

A.边疆治理 B.文化交流

C.民族融合 D.抵御侵略

【解析】 本题考查明清时期反抗外来侵略的史实。明朝中期,戚继光取得了抗倭斗争的决定性胜利,肃清了东南沿海日本倭寇的侵略;1662年,郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾;1685年和1686年,康熙帝组织两次雅克萨之战,打败沙俄侵略者,取得胜利,维护了国家领土完整。因此标题应该是抵御侵略。

中国古代历史发展的基本阶段及其特征

重点6

时期 阶段特征 主干线索 朝代歌

史前时期 中国境内早期人类与文明的起源 1.两条基本线索:①封建专制主义中央集权制度的确立与强化;②统一多民族国家的巩固与发展 夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉,三分魏蜀吴,

夏商周时期 早期国家与社会变革 秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固 三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融 时期 阶段特征 主干线索 朝代歌

隋唐时期 繁荣与开放的时代 2.两次民族大融合时期:①三国两晋南北朝时期;②五代十国辽宋夏金元时期 3.三次大分裂时期:①春秋战国时期;②三国两晋南北朝时期;③五代十国时期 两晋前后延,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,

王朝至此完。

辽宋夏金元时期 民族关系发展和社会变化 明清时期 统一多民族国家的巩固与发展 典例6 下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是( )

A.秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

B.隋唐时期:繁荣与开放的时代

C.辽宋夏金元时期:政权分立与民族交融

D.明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

C

【解析】 本题考查中国古代历史发展的基本阶段及其特征。秦汉时期是我国统一多民族国家的建立和巩固时期,A正确;隋唐时期是繁荣与开放的时代,B正确;辽宋夏金元时期的特征是民族关系发展和社会变化,政权分立与民族交融是三国两晋南北朝时期的阶段特征,C错误,容易混淆;明清时期是我国统一多民族国家的巩固与发展时期,D正确。

期末必刷题·过关检测

1.大明王朝的开国皇帝在他三十一年的皇帝生涯中,从未忘记早年的艰辛。他屡屡在诏书中自称“农夫”:“朕本农夫,深知民间疾苦。”这位皇帝是( )

A.朱元璋

B.朱棣

C.朱允炆

D.康熙帝

A

一、单项选择题

2.《明太祖实录》中记载:“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时弹劾,处以重刑。”这个“祖训”的主要目的是( )

A.强化皇帝权力

B.限制丞相权力

C.巩固边疆地区

D.扩大地方权力

A

3.“六部没有总裁,皇帝以一人之精力,掌握天下所有大小事务。其结果是政务繁重,权力难免落于宦官之手。”这评论的是( )

A.废除丞相的弊端

B.八股取士的局限性

C.权臣跋扈的恶果

D.设立锦衣卫的目的

A

4.中国的历史是由中华各民族共同创造的,在我国历史上由少数民族建立的统一全国性封建王朝有两个,其中满族建立的是( )

A.隋

B.唐

C.元

D.清

D

5.我国少数民族杰出首领努尔哈赤在中国历史上颇受赞誉,他的事迹包括( )

①统一女真各部

②改女真为满洲

③建立后金

④设立军机处

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

C

6.故宫导游说:“这个不起眼的偏房(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”这个“偏房”是( )

A.市舶司

B.宣政院

C.内阁

D.军机处

D

7.明太祖时,刑部侍郎茹太素上奏折,长达1.7万字,从开头到第6千字时,还未谈及正题,太祖继续阅读奏折,发现其在结尾提出五条建议,采纳合理的四条,并由此命令制定文书规范,“使言者陈得失,无繁文”。这主要体现出明朝( )

A.君主专制达到顶峰

B.工作作风极其简单粗暴

C.八股取士扼杀思想

D.注重简约文书提高效率

D

8.“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”材料出自清朝思想家龚自珍《己亥杂诗》,当时思想界陷入“万马齐喑”的沉闷气氛的原因是( )

A.废除宰相制度

B.八股取士

C.设置军机处

D.大兴文字狱

D

9.清朝前期,政府先后出台了禁止南洋贸易只准粤海关一口贸易等政策。这些政策( )

A.加速了北方人口的南迁

B.扩大了官吏选拔的范围

C.促进了海外贸易的繁荣

D.阻碍了中外经济的交流

D

10.“郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣诏颁赏,厚往薄来。”通过对材料的解读,我们无法得到的信息是( )

A.郑和船队传播了和平友谊

B.明朝是当时世界上的强国

C.郑和一行加强了中外交往

D.明朝得到可观的经济利益

D

11.浙江省有一处纪念馆,其前廊柱上有楹联两副:“名播千秋昭典籍,身经百战著勋功”;“荡彼倭夷靖海宇,保吾黎庶泽椒江”。从中可知该馆纪念的历史人物是( )

A.郑和

B.郑成功

C.李自成

D.戚继光

D

12.台湾人感念他驱逐荷兰人、屯垦台湾、发展贸易、大兴文教,奠定台湾物质与精神双向发展基础,对台湾影响深远,因而被冠上“开台圣王”的神明称号。“他”是( )

A.郑和

B.吴三桂

C.郑成功

D.康熙帝

C

13.1644年,“闯王”李自成率领农民起义军以摧枯拉朽之势推翻了明王朝的统治。殊不知“螳螂捕蝉,黄雀在后”,历史上,哪一关键因素最终断送了李自成的“皇帝梦”( )

A.崇祯皇帝自缢

B.努尔哈赤建立后金政权

C.吴三桂引清军入关

D.人民的反战情绪日益强烈

C

14.耶鲁大学历史学教授史景迁说:“如果要交朋友我会选择康熙皇帝……他有帝国设计,他也是第一个一对一接见西方人的皇帝。”下列各项与康熙帝的“帝国设计”有关的是( )

①组织雅克萨反击战

②废除丞相

③加强对西藏的管理

④设立军机处

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

A

15.“清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接外兴安岭,东临太平洋,东南至菲律宾,南至南海诸岛”。根据所学知识判断以上关于清朝疆域的表述出现错误的方位是( )

A.北、东南

B.西、东南

C.北、南

D.西北、东南

A

16.如图所示“明代科技”的思维导图中,错误的部分是( )

D

17.明代的《农政全书》既总结了历代科技经验,又汲取了西方思想和方法,开展农业科技实验;《本草纲目》则按无机界、植物界、动物界三个层面16部“从微至巨”“从贱至贵”排序分类。这表示明代科学( )

A.普遍吸取西方科学成就

B.已具备明显的近代特征

C.完全突破了只求实用的局限

D.受到“经世致用”思想的影响

B

18.阅读下面材料,可以比较出长城和大运河的共同点是( )

A.抵御了少数民族侵扰

B.形成了军事防御体系

C.促进了南北交流

D.有利于巩固统一

D

长城 大运河

明长城,抵御了北方蒙古贵族的南扰,形成了一个完整的军事防御体系 隋朝大运河,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的经济、文化联系

19.长城是中华民族的象征。英国女王伊丽莎白二世曾说“我到过世界许多地方,中国的万里长城是最美的”。自秦朝以来,历代不断整修。其中明长城的起止点是( )

A.东起辽东,西至临洮

B.东起山海关,西至临洮

C.东起山海关,西至嘉峪关

D.东起鸭绿江,西至嘉峪关

D

20.明朝时期,文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众化的文学艺术形式有了突破性发展。下列对小说《水浒传》的描述正确的一项是( )

A.小说描写了魏蜀吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突

B.小说以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸

C.它是一部富有浪漫主义色彩的神话小说

D.它通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教

B

21.标志着中国古典小说的巅峰,是反对封建礼教思想性和艺术性结合较为紧密的一部小说,这部巨著是( )

A.《红楼梦》

B.《天工开物》

C.《水浒传》

D.《本草纲目》

A

22.清朝中期后,人地矛盾加剧,而大地主、大官僚和大商人在掌握大量土地的同时,还不择手段地兼并土地,其导致的直接后果是( )

A.地价与粮价发生了很大的变化

B.广大劳动人民生活更加困苦

C.朝廷的税收相应减少

D.人口呈现出急剧膨胀的态势

B

23.“蓝脸的窦尔敦盗御马;红脸的关公战长沙;黄脸的典韦,白脸的曹操;黑脸的张飞叫喳喳……”歌曲《说唱脸谱》所唱的是被称为我国“国粹”的一种戏曲,它是( )

A.秦腔

B.京剧

C.昆曲

D.汉调

B

24.如图反映了我国古代主流思想的演变。儒学的演变过程在实质上反映了( )

A.宣扬儒学思想的需要

B.培养人才的需要

C.服务于专制统治的需要

D.独尊儒术的需要

C

25.在中国古代皇帝中,在位时间比较长的有康熙帝(61年)、乾隆帝(60年)、汉武帝(54年)、明神宗(48年)等。下列关于这四位皇帝的叙述,正确的是( )

A.康熙帝抗击沙俄入侵

B.乾隆帝设立军机处

C.明神宗建立明朝

D.汉武帝确立郡县制

A

26.明清时期是我国历史发展的一个重要时期,这一时期的主要特征是( )

A.社会动荡不安与民族仇杀混乱

B.统一多民族国家的巩固与发展

C.繁荣与开放

D.民族政权并立

B

27.我国古代的专制主义中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。阅读下列材料,回答问题。

材料一:某历史时期中央行政结构示意图:

二、非选择题

材料二:宋朝改革以“分权制衡”为原则,加强对官僚机构的控制,最终缓解了相权对皇权的威胁,从而为统一、稳定的政治局面和经济文化的高度发展创造了良好的条件。朱元璋本着皇帝集权、官员分权的原则进行自上而下的官制改革,并且扩充监察机构。清朝时军机处机构简单,人员精干,外界干扰少,办事效率高。

——摘编自《历史学习新视野新知识》

材料三:明朝建立之后,朱元璋为了解决君相之争……于1380年将丞相胡惟庸诛杀,在随后的十年里,大肆捕杀其党羽,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

材料四:倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——黄仁宇《中国大历史》

(1)材料一反映了中国古代的什么制度?这一制度在哪一朝代得到完善?

三省六部制;唐朝。

(2)根据材料二并结合所学知识,宋朝的哪些措施能够“为统一、稳定的政治局面和经济文化的高度发展创造了良好的条件”?

重文轻武的政策

(3)根据材料三并结合所学知识,列举朱元璋改组“我国政治制度”的两项举措。

废行中书省,设立“三司”;废丞相和中书省,提升六部职权;设锦衣卫特务机构。(两项即可)

(4)根据材料四并结合清朝前期的史实,为材料中“……政府由一个皇帝来独裁”,提供例证。

设立军机处,军政大事完全由皇帝裁决。

(5)根据上述材料,结合所学知识,指出我国古代政治权力的发展趋势。

君主专制中央集权制度的不断强化。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋代海外贸易路线图

材料二:习近平总书记对中国古代一位航海家评价道:“15世纪初,一位航海家七次远洋航海,留下千古佳话……这件开拓事业之所以名垂青史,是因为它依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”

材料三:清朝治国者有特别发达的“专制智慧”:除外患,断绝一切联系,把国家变成一个铁桶。

(1)根据材料一并结合所学知识分析,宋代海外贸易发达的技术条件是什么?海上丝绸之路发展到鼎盛时期是在哪个朝代?

指南针的应用,造船业发达;元朝。

(2)材料二反映的历史事件是什么?根据材料概括指出该事件名垂青史的原因。

郑和下西洋;和平交往。

(3)材料三中清朝统治者的“专制智慧”指的是哪一政策?该政策带来了怎样的负面影响?

闭关锁国政策;清政府故步自封,闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

29.清朝时期,中国统一多民族国家进一步发展,缔造了封建社会最后的辉煌。也是在这一时期封建统治由盛转衰,为日后中国备受欺凌埋下隐忧。阅读下列材料,回答问题。

【君主专制的强化】

材料一:军机大臣“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”。(军机大臣的任务只是传达抄写皇帝的旨意,而不能把自己的意见夹杂进去)

(1)“军机大臣”是从哪个皇帝开始设置的?设立军机处的目的是什么?

雍正帝;为了加强君主专制

使君主专制进一步强化。

(2)结合所学知识回答设立军机处的影响。

【文化领域的专制】

材料二:今人之文,一涉笔惟恐触碍于天下国家……人情望风觇景,畏避太甚。见鳝而以为蛇,遇鼠而以为虎,消阳刚之气,长柔媚之风,此与世道人心实有关系。

材料三:19世纪初清政府放宽政策后,许多知识分子仍心有余悸,如龚自珍所说的那样:“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。”

(5)材料四反映了清朝实行的哪一政策?结合材料分析清朝实行这一政策的根本目的和根本原因

闭关锁国政策;根本目的:维护清王朝的统治;根本原因:自给自足的自然经济占统治地位。

评价:对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用。但是,清政府闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。认识:开放包容使文明繁荣,保守狭隘使文明衰落。我们要实行对外开放,不断学习吸收其他民族的先进文化。

(6)结合所学知识,评价清朝的这一政策。中国的对外政策由汉、唐的对外开放到清朝的国门紧闭,对此,谈谈你的认识。

30.阅读下列图片,回答问题。

图一

图二

(1)图一是古代某城市的平面图,你认为是哪个城市?

宫城、皇城、内城和外城。

北京城。

(2)从图一看,该城市由哪几部分组成?

(3)图二中我们看到的长城是________朝时期修筑的,写出图中长城的起止点:A:____________;B:____________。

(4)长城是我们中华民族的象征,为保护长城我们应该怎样做?

明

鸭绿江边

嘉峪关

做宣传长城的宣讲人,让更多的人了解长城,了解长城文化;做爱护长城的倡导者,让更多的人文明出游,不乱涂乱画乱刻,保护历史古迹;做守护长城的传承者,让后世之人都可以铭记长城文化历史。

31.阅读下列材料,回答问题。

1662年 郑成功收复台湾,保卫国家的主权和领土完整

1684年 清朝设立台湾府,隶属福建省

1685年 康熙皇帝亲征,抗击沙俄侵略

1727年 清朝设立驻藏大臣,管理西藏事务

1762年 清朝设立伊犁将军,管辖新疆地区

1771年 土尔扈特部东归,为统一多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

【示例】观点:国家统一是历史发展的主流。论述:明末郑成功收复台湾,保卫国家的主权和领土完整。元朝时期设澎湖巡检司管理台湾,这是中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;1684年,清政府设立台湾府,隶属福建省,巩固了东南海防,维护了国家统一。清朝前期,乾隆帝平定了新疆大小和卓的叛乱,设立伊犁将军,加强对西北地区的管理。结论:综上所述,中国历代王朝采取一系列措施巩固了多民族国家的统一,所以我们要坚决维护国家统一,反对分裂。

32.在几千年的历史长河中,我们祖先凭借着勤劳与智慧,创造了举世瞩目的中华文明,为人类的发展和进步作出了伟大贡献。李老师以“中华文明之光”为主题设计了下面的学习任务单。请你完成相关学习任务。

任务一 【梳理归纳——了解政治文明】

(1)请完成图中①②③处内容的填写。并归纳中国古代封建社会政治文明演变的趋势。

①北宋;②行省制;③设军机处;皇权不断强化,中央集权不断加强。

任务二 【情景再现——体会城市文明】

材料一:《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见”。

材料二:开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”……瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”。勾栏内商业广告琳琅满目,有各种艺人在这里卖艺谋生,如说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演蹴鞠的,令人眼花缭乱。瓦子里还有许多摊位,有卖饮食、药材、古玩、字画的,还有剃头、相面、算卦的,十分热闹。

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(2)上面两则材料分别反映了开封城的什么特点?分析市民文化与经济、城市的发展有什么联系?

开封城商业繁荣,出现了专门的娱乐场所“瓦子”;随着经济、城市的发展,市民文化出现并发展起来。娱乐活动丰富多彩,符合市民喜爱,使商业繁荣,市民更多地出现在集市,因此经济迅速发展,二者相辅相成。

任务三 【数据统计——见证农耕文明】

年 代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

(3)根据上表数据概括1661—1766年耕地面积的变化趋势。结合所学知识,分析出现这种变化的原因。

耕地面积不断增加;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策等。

任务四 【解读人物——感受家国情怀】

(4)请你分别写出如图两位人物的事迹,并归纳他们的共同之处。

戚继光抗倭,郑成功收复台湾;抗击外来侵略,两人都是中华民族的民族英雄。

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源