第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元练习(含答案)--2024-2025学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元练习(含答案)--2024-2025学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 90.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-28 19:19:33 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合测试

一、单选题

1.张帆在《中国古代经济简史》论述到:两税按户等征钱,按田亩征米粟,租庸调和其他杂税一概并入两税,即所谓“租庸杂徭悉省”,改变了“旬输月送无休息”的情况。据此可知,两税法的作用包括( )

①减轻了政府的人身控制 ②减轻了农民的负担

③简化了税收名目 ④减少了政府财政收入

A.①②④ B.①②③④ C.①③④ D.①②③

2.马克斯·韦伯在论述某一制度时说:“……全面推行,成为世袭君主的一种手腕,用来阻止一个孤立他的等级的形成,否则这个等级会按照藩臣和内阁的作法垄断所有的官俸……追官逐禄者的竞争排除了联合为封建性质贵族的任何可能性;任何人,只要能证明自己是受过教育的合格者,都能济身俸禄补缺等级。”下列表述,与此制度相吻合的是( )

A.“凡周之士,不(丕)显亦世” B.“寒素洁白浊如泥,高第良将怯如鸡”

C.“上品无寒门,下品无士族” D.“莫愁寒族无人荐,但愿春官把卷看”

3.“求变”、“求新”是中国的历史传统,下列描述的选官制度,按其出现顺序排列正确的是( )

①“军功取士”“计首授爵” ②“上品无寒门,下品无势族”

③“郡国孝廉,古之贡士” ④“朝为田舍郎,暮登天子堂”

A.①③②④ B.①②③④ C.②①③④ D.①③④②

4.7世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,他多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入藏

A.促使在吐蕃设置安西都护府 B.推动了汉藏友好关系和交流

C.使唐蕃之间停止了一切纷争 D.促使吐蕃出兵平定安史之乱

5.“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和‘白屋之子’无甚不同;而科举之制,使‘白屋之子’可以平步而至公卿。”该材料

A.反映了九品中正制的两面性评价 B.肯定了分科考试带来的社会流动

C.说明科举制全面扭转了门第观念 D.指出士族实现了对选官权的垄断

6.唐朝孟郊《登科后》诗:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,导致其出现如此激动情绪的因素是

A.察举制

B.九品中正制

C.科举制度

D.三省六部制

7.唐朝时期,民族之间的交融进一步发展。唐玄宗时,册封回纥首领为

A.“天可汗”

B.怀仁可汗

C.云南王

D.渤海郡王

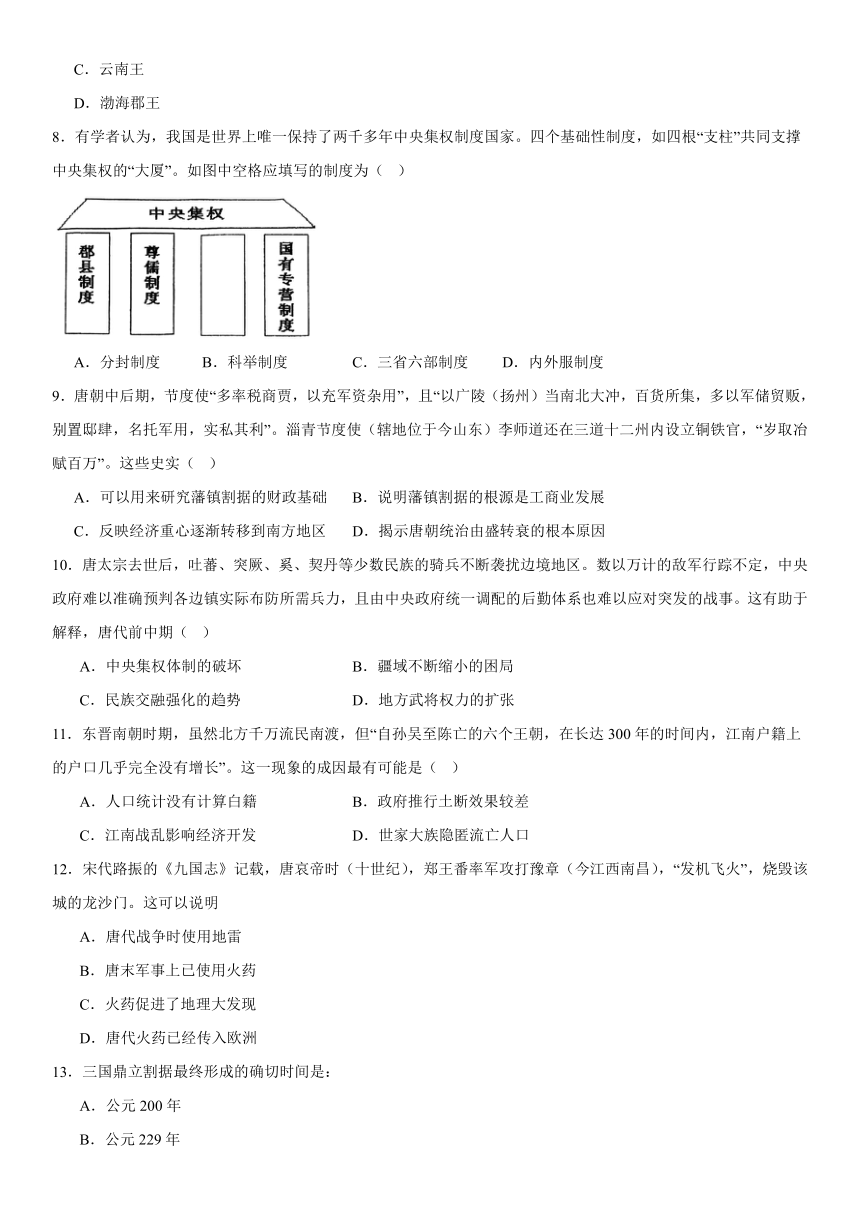

8.有学者认为,我国是世界上唯一保持了两千多年中央集权制度国家。四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑中央集权的“大厦”。如图中空格应填写的制度为( )

A.分封制度 B.科举制度 C.三省六部制度 D.内外服制度

9.唐朝中后期,节度使“多率税商贾,以充军资杂用”,且“以广陵(扬州)当南北大冲,百货所集,多以军储贸贩,别置邸肆,名托军用,实私其利”。淄青节度使(辖地位于今山东)李师道还在三道十二州内设立铜铁官,“岁取冶赋百万”。这些史实( )

A.可以用来研究藩镇割据的财政基础 B.说明藩镇割据的根源是工商业发展

C.反映经济重心逐渐转移到南方地区 D.揭示唐朝统治由盛转衰的根本原因

10.唐太宗去世后,吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事。这有助于解释,唐代前中期( )

A.中央集权体制的破坏 B.疆域不断缩小的困局

C.民族交融强化的趋势 D.地方武将权力的扩张

11.东晋南朝时期,虽然北方千万流民南渡,但“自孙吴至陈亡的六个王朝,在长达300年的时间内,江南户籍上的户口几乎完全没有增长”。这一现象的成因最有可能是( )

A.人口统计没有计算白籍 B.政府推行土断效果较差

C.江南战乱影响经济开发 D.世家大族隐匿流亡人口

12.宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(十世纪),郑王番率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可以说明

A.唐代战争时使用地雷

B.唐末军事上已使用火药

C.火药促进了地理大发现

D.唐代火药已经传入欧洲

13.三国鼎立割据最终形成的确切时间是:

A.公元200年

B.公元229年

C.公元220年

D.公元221年

14.为解决财政困难,780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议实施两税法,规定:按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税:每年夏、秋两季纳税。其最主要的社会影响是

A.减轻对农民的人身控制 B.增加国家支配土地的数量

C.促进以庸代役广泛推行 D.抑制官僚地主的土地兼并

15.(唐)孟郊曾在《登科后》诗云:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”孟郊“春风得意”可能是因为他( )

A.生意兴隆 B.被加官晋爵 C.被皇帝赏赐 D.进士及第

16.唐玄宗时期,乐人进一步吸收边地民族和域外舞蹈的精华,创作出许多新的乐舞,这些乐曲普遍运用龟兹、西凉音乐,伴奏乐器也大部分来自龟兹等边地民族。这表明当时( )

A.移民活动频繁 B.音乐登峰造极 C.文化交流交融 D.政治秩序稳定

17.隋唐时期,文人士大夫,除个别人坚守道统而排斥异端之外(如韩愈),一般都是随意出入于三教之间,或外修儒服而内通佛理,或一边求仕一边修仙,自己不以为怪,别人也司空见惯这一现象。反映了( )

A.三教合一弥漫到社会各个领域 B.商品经济发展冲击了传统思想文化

C.思想活跃、开放包容的社会现实 D.传统文化在交融借鉴中走向成熟

18.史料解读是历史学习的基本要求。《资治通鉴》记载:“(魏主)今欲断(禁止)诸北语(鲜卑语等),一从正音(汉语)。……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”该史料反映了北魏孝文帝改革的哪项措施

A.迁都洛阳 B.改用汉姓 C.改穿汉服 D.学说汉语

19.西汉时期选拔官员主要通过:

A.贵族世袭制

B.察举制

C.九品中正制

D.科举制

20.魏晋南北朝时期内徒关东和关西的绝大多数少数民族诸如南匈奴、羯族、羌族、鲜卑等,建立政权后就实行屯田、分土定居和计口授田等措施,从而基本上实现了由游牧或半农半牧转向农业定居。这一变化( )

A.有效解决了土地兼并 B.实现了民族政权的胡汉分治

C.助推了北方经济的恢复 D.增强了边疆地区的华夏认同

21.诸葛亮的前后两次出师表,因其所表现的忠贞气节,使文章千古传颂。《后出师表》的末尾写道,“臣鞠躬尽瘁,死而后已……”成为人们常引用的一句成语。“鞠躬尽瘁,死而后已”体现的情怀是

A.“行己有耻”的立身准则 B.“明道救世”的忧患意识

C.“经世致用”的思想品质 D.“天下兴亡”的历史担当

22.南朝时,君主多以宗室子弟为州镇军政长官(刺史),以寒人为典签进行控制。州镇要事,须典签签署方能实行。典签每年数次回京向皇帝报告情况,“刺史行事之美恶,系于典签之口”。这反映了当时( )

A.庶族地主力量上升 B.中央集权制度遭受破坏

C.门阀士族影响巨大 D.地方行政效率得到提高

23.兴洛仓是隋大业二年修筑,因地处旧洛水入黄河处而得名。周围二十余里,穿窖三千,每窖可容粮食八千石。修筑这一设施,其主要作用是

A.促进南北经济和文化交流 B.既供应朝廷又能赈济灾民

C.有利于加强中央集权制度 D.调解民族矛盾和阶级矛盾

二、材料分析题

24.商鞅变法与孝文帝改革对中国历史的发展影响深远。阅读材料,完成下列要求。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……民有二男以上不分异者,倍其赋。……能得甲首(军队中的小军官)一者,赏爵一级、益田一项,宗室非有军功论,不得为属籍。……集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。……孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——摘编自《史记商君列传》

材料二 国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。……不少拓跋贵族“丕雅爱本风,不达新式,至于变俗迁都,改官制服,禁绝旧言,皆所不愿。”

——摘编自《魏书》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的内容及作用(不得摘抄原文)。

(2)根据材料二,概括孝文帝迁都洛阳的原因。结合所学知识,分析这一举措的作用。

(3)结合所学知识,分别指出两场改革的性质。并指出其对历史发展所起的相同作用。

25.阅读材料,回答问题

材料一 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、誊录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经又”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制与九品中正制的异同。

(2)根据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)依据材料三,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑成“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融舍入汉族的情况下,鲜卑面对的已不是如北方那样与自己语言、习性相似的人群,而是一个以汉族为主体的民族融合体。这个交融体迥异于自己,鲜卑完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,北魏政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的土建化过程,便利了北方各民族的大融合。

——摘编自赵野春《鲜卑汉化——论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。要求:观点明确,史论结合,条理清楚。

参考答案:

1.D

2.D

3.A

4.B

5.B

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.D

12.B

13.B

14.A

15.D

16.C

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.A

23.A

24.(1)内容:重农抑商;分户制(强制大家庭拆散为个体小家庭);奖励军功(军功爵制);建立县制。

作用:秦国国富兵强。

(2)原因:平城崇尚武力,难以文治;改革阻力大;洛阳是帝王之都。

作用:政治中心南移;加强对中原的统治;减轻“汉化”改革的阻力。

(3)性质:商鞅变法:新兴地主阶级改革;孝文帝改革:少数民族的封建化改革。

作用:促进了经济发展,社会进步;促进了民族融合,国家统一。

25.(1)异:选拔人才的标准不同,前者靠才能,后者靠门第;选拔人才的方式不同,前者考试,后者举荐。

同:都是选拔人才的制度;工商业者都不在举荐或考试之列。

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性

(3)内涵:追求自由平等,公平公正;打破世家大族选官特权;促进了社会阶层间的流动;有利于庶族地主参政。

26.观点:民族交融促进了多民族国家的发展。

论述:为了缓解民族矛盾,巩固政权统治,便于学习和接受汉族先进文化,北魏孝文帝进行了一系列改革:迁都洛阳、学习汉语、改鲜卑姓为汉姓、改穿汉服、与汉人通婚等。这些措施促进了北方民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国多民族国家的发展。综上所述,北魏孝文帝改革促进民族交融和多民族国家的发展。

一、单选题

1.张帆在《中国古代经济简史》论述到:两税按户等征钱,按田亩征米粟,租庸调和其他杂税一概并入两税,即所谓“租庸杂徭悉省”,改变了“旬输月送无休息”的情况。据此可知,两税法的作用包括( )

①减轻了政府的人身控制 ②减轻了农民的负担

③简化了税收名目 ④减少了政府财政收入

A.①②④ B.①②③④ C.①③④ D.①②③

2.马克斯·韦伯在论述某一制度时说:“……全面推行,成为世袭君主的一种手腕,用来阻止一个孤立他的等级的形成,否则这个等级会按照藩臣和内阁的作法垄断所有的官俸……追官逐禄者的竞争排除了联合为封建性质贵族的任何可能性;任何人,只要能证明自己是受过教育的合格者,都能济身俸禄补缺等级。”下列表述,与此制度相吻合的是( )

A.“凡周之士,不(丕)显亦世” B.“寒素洁白浊如泥,高第良将怯如鸡”

C.“上品无寒门,下品无士族” D.“莫愁寒族无人荐,但愿春官把卷看”

3.“求变”、“求新”是中国的历史传统,下列描述的选官制度,按其出现顺序排列正确的是( )

①“军功取士”“计首授爵” ②“上品无寒门,下品无势族”

③“郡国孝廉,古之贡士” ④“朝为田舍郎,暮登天子堂”

A.①③②④ B.①②③④ C.②①③④ D.①③④②

4.7世纪前期,吐蕃赞普松赞干布统一青藏高原,他多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给他。文成公主入藏

A.促使在吐蕃设置安西都护府 B.推动了汉藏友好关系和交流

C.使唐蕃之间停止了一切纷争 D.促使吐蕃出兵平定安史之乱

5.“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和‘白屋之子’无甚不同;而科举之制,使‘白屋之子’可以平步而至公卿。”该材料

A.反映了九品中正制的两面性评价 B.肯定了分科考试带来的社会流动

C.说明科举制全面扭转了门第观念 D.指出士族实现了对选官权的垄断

6.唐朝孟郊《登科后》诗:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,导致其出现如此激动情绪的因素是

A.察举制

B.九品中正制

C.科举制度

D.三省六部制

7.唐朝时期,民族之间的交融进一步发展。唐玄宗时,册封回纥首领为

A.“天可汗”

B.怀仁可汗

C.云南王

D.渤海郡王

8.有学者认为,我国是世界上唯一保持了两千多年中央集权制度国家。四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑中央集权的“大厦”。如图中空格应填写的制度为( )

A.分封制度 B.科举制度 C.三省六部制度 D.内外服制度

9.唐朝中后期,节度使“多率税商贾,以充军资杂用”,且“以广陵(扬州)当南北大冲,百货所集,多以军储贸贩,别置邸肆,名托军用,实私其利”。淄青节度使(辖地位于今山东)李师道还在三道十二州内设立铜铁官,“岁取冶赋百万”。这些史实( )

A.可以用来研究藩镇割据的财政基础 B.说明藩镇割据的根源是工商业发展

C.反映经济重心逐渐转移到南方地区 D.揭示唐朝统治由盛转衰的根本原因

10.唐太宗去世后,吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事。这有助于解释,唐代前中期( )

A.中央集权体制的破坏 B.疆域不断缩小的困局

C.民族交融强化的趋势 D.地方武将权力的扩张

11.东晋南朝时期,虽然北方千万流民南渡,但“自孙吴至陈亡的六个王朝,在长达300年的时间内,江南户籍上的户口几乎完全没有增长”。这一现象的成因最有可能是( )

A.人口统计没有计算白籍 B.政府推行土断效果较差

C.江南战乱影响经济开发 D.世家大族隐匿流亡人口

12.宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(十世纪),郑王番率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可以说明

A.唐代战争时使用地雷

B.唐末军事上已使用火药

C.火药促进了地理大发现

D.唐代火药已经传入欧洲

13.三国鼎立割据最终形成的确切时间是:

A.公元200年

B.公元229年

C.公元220年

D.公元221年

14.为解决财政困难,780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议实施两税法,规定:按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税:每年夏、秋两季纳税。其最主要的社会影响是

A.减轻对农民的人身控制 B.增加国家支配土地的数量

C.促进以庸代役广泛推行 D.抑制官僚地主的土地兼并

15.(唐)孟郊曾在《登科后》诗云:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”孟郊“春风得意”可能是因为他( )

A.生意兴隆 B.被加官晋爵 C.被皇帝赏赐 D.进士及第

16.唐玄宗时期,乐人进一步吸收边地民族和域外舞蹈的精华,创作出许多新的乐舞,这些乐曲普遍运用龟兹、西凉音乐,伴奏乐器也大部分来自龟兹等边地民族。这表明当时( )

A.移民活动频繁 B.音乐登峰造极 C.文化交流交融 D.政治秩序稳定

17.隋唐时期,文人士大夫,除个别人坚守道统而排斥异端之外(如韩愈),一般都是随意出入于三教之间,或外修儒服而内通佛理,或一边求仕一边修仙,自己不以为怪,别人也司空见惯这一现象。反映了( )

A.三教合一弥漫到社会各个领域 B.商品经济发展冲击了传统思想文化

C.思想活跃、开放包容的社会现实 D.传统文化在交融借鉴中走向成熟

18.史料解读是历史学习的基本要求。《资治通鉴》记载:“(魏主)今欲断(禁止)诸北语(鲜卑语等),一从正音(汉语)。……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”该史料反映了北魏孝文帝改革的哪项措施

A.迁都洛阳 B.改用汉姓 C.改穿汉服 D.学说汉语

19.西汉时期选拔官员主要通过:

A.贵族世袭制

B.察举制

C.九品中正制

D.科举制

20.魏晋南北朝时期内徒关东和关西的绝大多数少数民族诸如南匈奴、羯族、羌族、鲜卑等,建立政权后就实行屯田、分土定居和计口授田等措施,从而基本上实现了由游牧或半农半牧转向农业定居。这一变化( )

A.有效解决了土地兼并 B.实现了民族政权的胡汉分治

C.助推了北方经济的恢复 D.增强了边疆地区的华夏认同

21.诸葛亮的前后两次出师表,因其所表现的忠贞气节,使文章千古传颂。《后出师表》的末尾写道,“臣鞠躬尽瘁,死而后已……”成为人们常引用的一句成语。“鞠躬尽瘁,死而后已”体现的情怀是

A.“行己有耻”的立身准则 B.“明道救世”的忧患意识

C.“经世致用”的思想品质 D.“天下兴亡”的历史担当

22.南朝时,君主多以宗室子弟为州镇军政长官(刺史),以寒人为典签进行控制。州镇要事,须典签签署方能实行。典签每年数次回京向皇帝报告情况,“刺史行事之美恶,系于典签之口”。这反映了当时( )

A.庶族地主力量上升 B.中央集权制度遭受破坏

C.门阀士族影响巨大 D.地方行政效率得到提高

23.兴洛仓是隋大业二年修筑,因地处旧洛水入黄河处而得名。周围二十余里,穿窖三千,每窖可容粮食八千石。修筑这一设施,其主要作用是

A.促进南北经济和文化交流 B.既供应朝廷又能赈济灾民

C.有利于加强中央集权制度 D.调解民族矛盾和阶级矛盾

二、材料分析题

24.商鞅变法与孝文帝改革对中国历史的发展影响深远。阅读材料,完成下列要求。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……民有二男以上不分异者,倍其赋。……能得甲首(军队中的小军官)一者,赏爵一级、益田一项,宗室非有军功论,不得为属籍。……集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。……孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——摘编自《史记商君列传》

材料二 国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。……不少拓跋贵族“丕雅爱本风,不达新式,至于变俗迁都,改官制服,禁绝旧言,皆所不愿。”

——摘编自《魏书》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的内容及作用(不得摘抄原文)。

(2)根据材料二,概括孝文帝迁都洛阳的原因。结合所学知识,分析这一举措的作用。

(3)结合所学知识,分别指出两场改革的性质。并指出其对历史发展所起的相同作用。

25.阅读材料,回答问题

材料一 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、誊录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经又”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制与九品中正制的异同。

(2)根据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)依据材料三,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑成“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融舍入汉族的情况下,鲜卑面对的已不是如北方那样与自己语言、习性相似的人群,而是一个以汉族为主体的民族融合体。这个交融体迥异于自己,鲜卑完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,北魏政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的土建化过程,便利了北方各民族的大融合。

——摘编自赵野春《鲜卑汉化——论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。要求:观点明确,史论结合,条理清楚。

参考答案:

1.D

2.D

3.A

4.B

5.B

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.D

12.B

13.B

14.A

15.D

16.C

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.A

23.A

24.(1)内容:重农抑商;分户制(强制大家庭拆散为个体小家庭);奖励军功(军功爵制);建立县制。

作用:秦国国富兵强。

(2)原因:平城崇尚武力,难以文治;改革阻力大;洛阳是帝王之都。

作用:政治中心南移;加强对中原的统治;减轻“汉化”改革的阻力。

(3)性质:商鞅变法:新兴地主阶级改革;孝文帝改革:少数民族的封建化改革。

作用:促进了经济发展,社会进步;促进了民族融合,国家统一。

25.(1)异:选拔人才的标准不同,前者靠才能,后者靠门第;选拔人才的方式不同,前者考试,后者举荐。

同:都是选拔人才的制度;工商业者都不在举荐或考试之列。

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性

(3)内涵:追求自由平等,公平公正;打破世家大族选官特权;促进了社会阶层间的流动;有利于庶族地主参政。

26.观点:民族交融促进了多民族国家的发展。

论述:为了缓解民族矛盾,巩固政权统治,便于学习和接受汉族先进文化,北魏孝文帝进行了一系列改革:迁都洛阳、学习汉语、改鲜卑姓为汉姓、改穿汉服、与汉人通婚等。这些措施促进了北方民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国多民族国家的发展。综上所述,北魏孝文帝改革促进民族交融和多民族国家的发展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进