河北省石家庄市高邑县2023-2024学年高二下学期期末学业水平测试演练语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省石家庄市高邑县2023-2024学年高二下学期期末学业水平测试演练语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-29 17:41:16 | ||

图片预览

文档简介

高邑县2023-2024学年高二下学期期末学业水平测试演练

语文试题

本试卷满分150分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读I

《世说新语》是一部采辑旧文编理而成的书,内容又只是分门罗列篇幅短小的人物故事乃至名流的片言只语,它何以可置于经典之列呢?简单地说,魏晋是中国历史上一个转折性的时代,社会的政治结构、思想文化、文学艺术在这一时代都发生了重要的变化,士族阶层则是魏晋社会的中坚,而《世说新语》一书正是通过汇辑各种有关文献资料并加以修饰整理,集中呈现了魏晋士人的精神面貌,从而反映了魏晋思想文化的基本特点。虽然它的内容都是以前就存在的,但是,不仅原来收录那些资料的书籍大多散佚,而且,如果不是经过编撰者有选择地博采群书重加整理,上述效果也并不能如此显明地体现出来。正是作为魏晋思想文化的集中载体、魏晋士人精神风貌的集中体现,《世说新语》具备了成为经典的条件。

士族势力的兴起和门阀制度的形成是一个历史过程。大概地说,士族是由地方性势力发展起来的贵族阶层,他们拥有厚实的经济基础,优越的文化资源,其所统驭的依附人口在必要时即可转化为独立的军事力量;士族成员通过入仕参与国家的政治活动并保护家族的权益,并由于条件的优越造成累世官宦的情形,同时士族的不同家族之间又通过婚姻关系相互联结,巩固和扩大他们作为一个特殊社会群体的力量。一般认为,曹丕建魏以后实行“九品中正制”标志了国家对士族特权的认可,同时也标志了门阀政治的成立,而最为典型的门阀政治则形成于东晋。在门阀政治时代,出现了一种过去所没有过的皇权与士族权力平行存在、相互制衡的政治结构。皇权虽然在理论上仍被视为最高的权力、国家的象征,但事实上,它并不能取消和超越士族的权力;在有的年代里,皇权实际上成为一种虚设的东西,对国家重大事务完全失去了控制。原因很简单:在一般情况下,官僚权力是由皇权派生的,士族权力则完全建立在自身力量的基础上。《世说新语》中对王、谢等家族成员言行的记录反映了这一点。

在汉王朝趋向崩溃、士族势力不断成长、社会发生深刻变化的历史过程中,作为维护大一统政治的国家意识形态而存在的儒学也逐渐衰微。自东汉后期以来,在对儒家经典加以新的阐释的同时,老庄学说不断兴盛,佛教思想流布日广。所以魏晋成为自春秋战国以后又一个思想解放、异说并存的时代,因而也是思想史上创获尤其丰富的时代。《世说新语》虽然并不收录长篇大论,但它所记人物言行,却生动地反映出这一时代的上述重要特色。

《世说新语》常常被称为一部记录魏晋玄学清谈的书,这虽然不够全面,但也揭示了这部书的基本特点。所谓“玄学”,是一种会通儒道、进而又融合佛学的学说,流行于士族社会。它涉及的问题很多,但究其根本,可以说玄学具有浓重的形而上性质,它关注宇宙本体,追究物象背后的原理,并且经常对人类自身的思维规则及语言表达质疑;“玄”这个概念常常和虚、远、深、微妙等形容词相联系,而玄学即使在讨论具有现实政治背景的问题——如“名教与自然”时,也喜欢从抽象原理的层面以逻辑论析的方式展开。所以,尽管自古以来指斥玄学不切实用者不乏其人,甚或加以“清谈误国”的罪名,它其实代表了古人对人与世界之关系的深入思考和思想方法上的重要进步。《世说新语》不仅保存了许多魏晋玄学清谈的名目和若干重要内容,描述了清谈展开的具体场景和氛围,而且在更为广泛的范围内记录了魏晋士人经清谈风气熏陶而呈现的各种机智有趣的言论。

研究者普遍重视魏晋时代个体意识的觉醒,认为这一现象对中国思想文化的发展具有极其重要的意义。在中国的文化传统里,强调个人服从群体,强调社会伦理对个人意志和欲望的抑制,历来是占主导地位的意识。尽管人必须结为群体谋求共同的生存,因而必须遵守一定的群体生活原则,但在根本上人又是一种只能以自我为中心的个体性的存在;“除了我,就不是我”,我们也许可以用这样的句子描述一个独立的精神主体与整个世界的对峙关系。因而,对个体意识的压抑乃至抹杀,势必造成人性的扭曲和人的创造性才智的萎缩。从东汉中后期以来,社会的动乱,皇权地位的降低,国家意识的淡薄,士族社会身份的提高,都为士族文人的个体自觉提供了条件。从另一角度上说,这也是旧有文化传统内藏的不合理乃至荒谬性所引发的人性的反动。

众所周知,魏晋被称为“文学自觉”的时代;音乐、绘画、书法乃至围棋,大致也都是在魏晋时代产生了质的变化并呈现前所未有的兴盛。为什么会有这样的关联呢?因为,虽然文学也可以用于宣传、教化,虽然音乐、绘画之类也可以作为富贵者日常玩赏的对象,但它真正的价值是个人才智与创造力的显示,是自我表现、自我宣泄的途径。在一个社会中,如果文学艺术的创造主要不是由作者自身的精神需求决定的,它也许会有技艺上的成就,而生命力和感染力却只能是有限的。而魏晋时代正是由于士人个体意识的强烈,导致他们对文学艺术热烈爱好,同时也引发了它的兴旺成长。在《世说新语》中,我们可以读到许多与文学、音乐、绘画、书法有关的优美的故事,譬如嵇康奏一曲《广陵散》,从容就死的记载。

总而言之,《世说新语》主要反映了东汉末和魏晋士族文人的精神风貌。

(摘编自骆玉明《〈世说新语〉精读》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《世说新语》虽非原创作品,但其通过对魏晋时期士人言行的精心编纂,凸显了该时代士族阶层的精神特质与思想文化特点,从而展现出其经典的价值。

B.在魏晋门阀政治时期,皇权虽然名义上是最高的权力象征,但在实践中却难以超越或取消士族的权力,有时甚至沦为虚设,这一政治结构在《世说新语》中有所体现。

C.《世说新语》不仅收集整理了士族闲谈逸事,还涉及士族对宇宙本体及形而上学问题的探讨,后者代表了古人对人与世界关系的思考和思想方法上的进步。

D.作者认为,魏晋士族阶层的崛起与门阀制度的形成是一个历史过程,他们在经济、文化等都有着深厚的基础和广泛的影响力,《世说新语》对此做了翔实记录。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.士族阶层是由地方性势力发展起来的贵族阶层,拥有厚实经济基础和优越的文化资源。

B.士族成员通过入仕参与政治活动,保护家族权益,并因条件优越形成累世官宦的情形。

C.士族阶层的兴起标志着国家对士族特权的认可,同时标志着门阀政治的最终确立。

D.魏晋时代思想解放、异说并存,儒家经典被重新阐释,老庄学说、佛教思想有所发展。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章通过举例介绍《世说新语》的部分内容和形式。

B.文章通过历史分析的方法介绍了门阀制度的形成。

C.文章通过对比分析《世说新语》与其他文献的不同。

D.文章通过因果关系阐述《世说新语》对后世的影响。

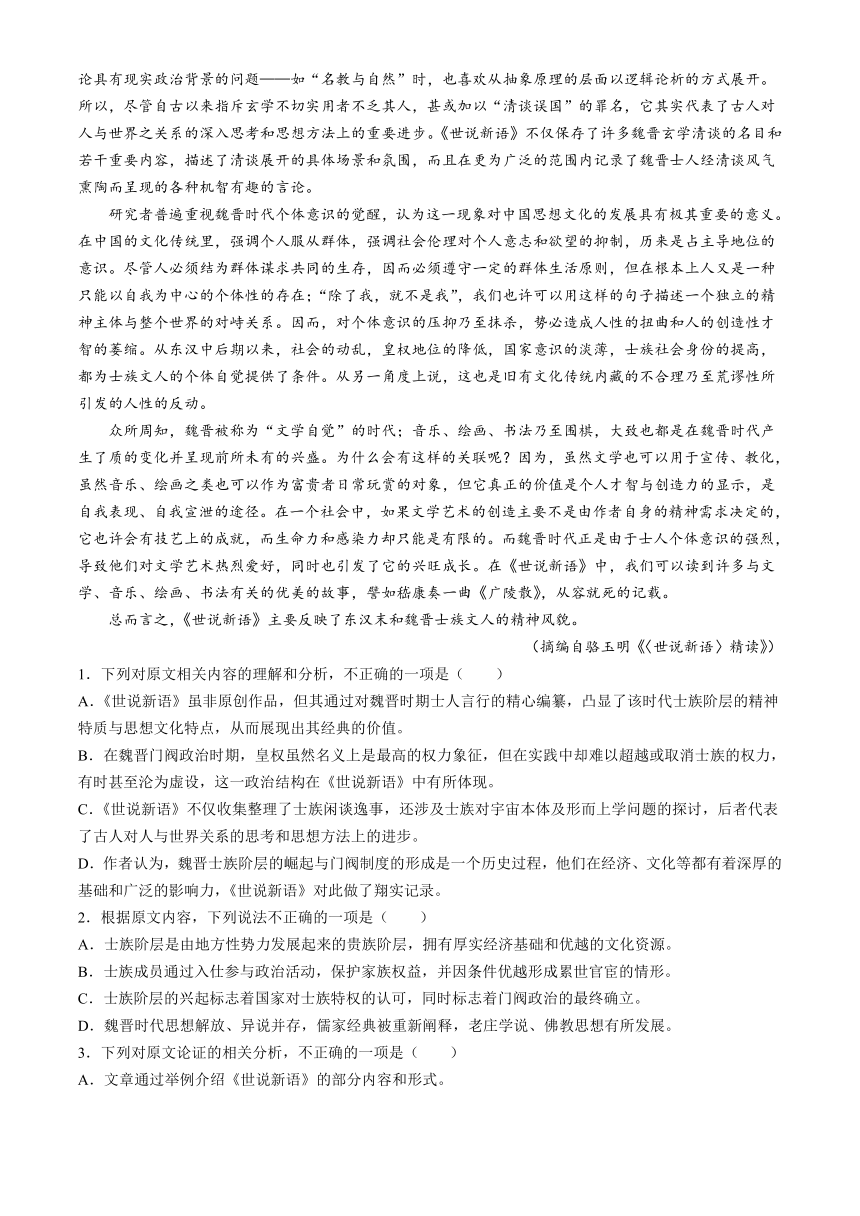

4.以下图表展示了魏晋时期士族阶层的社会地位和影响力。根据材料和图表,以下分析不正确的一项是( )

社会阶层 经济基础 文化资源 政治活动 军事力量

士族 厚实 优越 参与 可转化

其他阶层 一般 有限 较少参与 无或弱

A.士族阶层在经济上拥有厚实的财富,而其他阶层则相对一般,这为士族阶层在其他诸多方面,形成优势打下坚实的基础。

B.文化资源方面,士族阶层享有优越的条件,而其他阶层相对有限,这反映了士族在文化传承和教育方面的领先地位。

C.在政治活动中,士族阶层积极参与并拥有较大的影响力,而其他阶层则较少参与,这显示了士族在其中的重要作用。

D.军事力量方面,士族阶层拥有独立的军事力量,在某种情况下可以与皇权平行存在,这与其他阶层相比有显著差异。

5.《世说新语》中展现了魏晋时期士族文人精神风貌,这种风貌对后世有着深远的影响。请谈谈你认为魏晋士族文人的精神风貌中哪些方面对现代人仍有启发和借鉴意义。

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成6—9题。

文本一:

雪

沈从文

天气变到出人的意外。晚上同叔远分别时,还约到明早同到去看栎树林里捕野狸机关。把身子钻到新的山花絮里呼呼的睡去。人还梦到狸子兔子对我作揖,心情非常的愉快。因为是最新习惯,头是为棉被蒙着,不知到天亮已多久,待到为一个人摇着醒来时,掀开被看,已经满房光辉了。

叔远就站在我面前笑。

因为是纸窗,我还不知道外面情形,以为是有了大黄太阳,时候太晏了,看狸子去不成了,就懊丧我醒来得太晚,又怪叔远不早催我醒。

“我刚从老屋过来,院中的雪总有五六寸,瓦上全成了白颜色,你还不知吗?”

“落雪?”

“给你打开窗子看,”叔远就到窗边去,把两扇窗子打开,“还在大落特落呢,会要有一尺,真有趣极了。”

叔远以为我怕冷,旋即又把窗关上。我说不,落了雪,天气倒并不很冷。于是就尽它开着。

雪是落得怪热闹,像一些大小不等的蝶蛾在飞,并且打着旋。

房中矮脚火盆中的炭火炽爆着火星,叔远在那盆边钩下身子用火箸尽搅。

“我想我得起来了。”

“不,早得很。今天我们的机关必全已埋葬在雪里,不中用,不去看了。呆会儿,我们到外踏雪去。”

“下了雪不成,那我们见到玛加尔先生他捕狐不就正是在雪中么?”

“那是书上的事情,并且是俄国。我的天,你为了想捉一匹狸子,也许昨天晚上就曾做过那个可怜玛加尔捉狐的梦了!”

听到叔远的话我有些忸怩起来。我还不曾见过活的狸子在木下挣扎情形。只是从那本书上,我的确明明白白梦过多次狐狸亮亮的眼睛在林中闪烁的模样了。

叔远在炭盆的热灰里煨了一大捧栗子,我说得先漱漱口,再吃这东西。

“真是城里人呵,”叔远是因为我习惯洗脸以后才吃东西揶揄我,“我告你,乡巴佬有些地方也很好受用的,若不是我娘说今天要为你炒鹌鹑吃,在这时节我们还可以拿猪肠到火上来烤吃呢。”

“那以后我简直无从再能取笑乡下人了。这里太享福。”我想我这个冬天,真过一个好运的年了。

一竹筒栗子,我们不知不觉就已吃完了。望到窗边雪还是不止。

叔远突然说他要出去一会,接着我耳朵听到他的脚步踏在雪里沙沙的声音渐远去了。我侧面睡下,望到那窗外雪片的飘扬。等一会,叔远还不来。雪是像落得更大。听到比邻人家妇人开门对雪惊诧的声音,又听到屋后树枝积雪卸下的声音,又听到远远的鸡叫。

火盆中新加的白炭,为其他的炽炭所炙着,剥剥爆着响,像是在催我,我决定要起床了。

然而听到远远院子的那端,有着板鞋踏雪的声音,益近到我住的这房子。掀开帘子是一个女人,叔远的母亲。我笑了,赶忙要起床,这老伯娘就用手止住。老人一进房,就用手去弹那蓝布包头上的雪。

到这老伯娘把手来炭盆边交互捏着烘着时,我们适间所吃的粟子,剥到地下盆边的栗壳,已为老太太见到了。老太太笑。我记起叔远说的,娘是不准拿东西到早上吃,担心这时叔远不知道他娘在此,恰巧这时高高兴兴捧了一堆果子从外面进来,又无从起来止住叔远,就很急。

叔远的娘似乎看出我的神气了,就微笑解释似的说:“我告了他今天早饭我们炒辣子鹌鹑不准多吃别的零东西,这孩子又骗我!栗子吃熟的还不要紧,不过像我们老人吃多了就不成。”

我答应她的话是:“不,我并不想吃。”我一面在心中划算,“今天吃早饭我若不再多吃两碗来表明我栗子吃得并不多,真是不配在此受人款待了。”

听到院中有人踹雪的声音,我断定这真是叔远了,老太也听到,就从窗口望出去。

“又不怕冷呀。你瞧手都冻红了,还不开烤烘!”

叔远即刻负着一身雪片进房了,我因他妈望别处,就怒目示意,告他栗子事已为老人发觉。

叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:“娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了。”

“你是又忘娘的话,同从文吃烧栗子了。”

“并不多,只几颗儿。”

娘望到地下那一些空壳,听到“几颗儿”的话,就不信任似的抿嘴笑。我也不得不笑了。叔远坐在火边反复烤着那些肿成小胡萝卜似的手指,娘就怜惜十分为纳到自己暖和的掌中捏着。叔远一到他娘的面前,至少就小了五岁。

我是非得起床不可了。叔远说是为到东院去叫人送洗脸水,他娘就说让她过去顺便叫声,娘于是走了。

我站到床上,一面扣衣一面说,“我问你,你拿的粑同腊肉?”

叔远把头摇,知道是母亲已告了我。然而又狡猾的笑。

“怎么?还有什么罢?”我看叔远那身上,必定还有赃。

“瞧,”果不出所料,叔远从抱兜里把雪枣坯子抓出七八条,“小有所获,君,仍然可以!”接着叔远说是只怪娘为人太好。所以有些地方真相是不应当的顽皮。

“还说!你真不孝!”

洗脸水还不见来,我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了。

一九二七年十月作

(有删改)

文本二:

沈从文写的是下层社会人的日常生命状况,他探寻的是关于人的最为根本意义上的爱、真、美,他的小说具备生命力。他说他的作品是建一个希腊小庙。他通过对淳朴的爱恋的风土人情的描摹,营造了一个特殊精神空间,这个精神空间与作者所身处的特性空间形成强烈对照,这精神空间就是“希腊小庙”。

(节选自贾平凹《沈从文的文学》)

6.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文中“我”和叔远争论能否在雪地里捕捉狸子,叔远说“那是书上的事情,并且是俄国”,可见他是个爱读书的乡下人。

B.叔远娘不让叔远早上吃零东西,是出于对他生活方面的严格要求,这与《边城》中爷爷在生活上对翠翠的关怀体谅不同。

C.文中多次写到“我”打算起床,却一直迟迟未起,产生了延宕的艺术效果,突出了“我”对闲适自由生活的追求。

D.文中加点句与《林教头风雪山神庙》中“雪下得更紧了”,都交待了故事的环境,都对人物刻画和情节发展起着重要作用。

7.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中划线句子写了妇人之声、树枝之声、鸡叫声,烘托出“我”的内心,也调节了叙事的节奏。

B.本文不追求曲折离奇的故事情节,不注重情节的紧凑,笔调舒缓,呈现出散文化小说的特点。

C.本文体现了沈从文特有的语言风格,人物对话和叙述语言清新质朴,都带有浓郁的泥土气息。

D.本文以第一人称展开叙述,使小说更具真实性,让读者有代入感,也便于作者直接表达情感。

8.有人认为文本一小说的结尾十分突兀,你是否赞同?请结合文章谈谈你的看法。

9.文本二指出,沈从文的作品是要“建一个希腊小庙”,请简要分析文本一是如何体现这一特点的。

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

仲尼相鲁,景公患之,谓晏子①曰:“邻国有圣人,敌国之忧也。今孔子相鲁若何?”晏子对曰君其勿忧彼鲁君弱主也。孔子,圣相也。君不如阴重孔子,设以相齐。孔子强谏而不听,必骄鲁而有齐,君勿纳也。夫绝于鲁,无主于齐,孔子困矣。”居期年,孔子去鲁之齐,景公不纳,故困于陈蔡之间。

(节选自《晏子春秋》)

材料二:

墨子称:“景公问晏子以孔子而不对,又问三,皆不对。公曰:‘以孔子语寡人者众矣,俱以为贤圣也。今问于子而不对,何也?’晏子曰:‘婴闻孔子之荆,知白公谋,而奉之以石乞。劝下乱上,教臣弑君,非圣贤之行也。’”

诘之曰:“楚昭王之世,夫子应聘如荆,不用而反,周旋乎陈、宋、齐、卫。楚昭王卒,惠王立。十年,令尹子西乃召王孙胜以为白公,是时鲁哀公十五年也,夫子自卫反鲁,居五年矣。白公立一年,然后乃谋作乱。乱作,在哀公十六年秋也,夫子已卒十旬矣。墨子虽欲谤毁圣人,虚造妄言,奈此年世不相值何?”

曹明问子鱼曰:“观子诘墨者之辞,事义相反,墨者妄矣。假使墨者复起,对之乎?”答曰:“苟得其礼,虽百墨吾亦明白焉。失其正,虽一人犹不能当前也。墨子之所引者,矫称晏子。晏子之善吾先君,吾先君之善晏子,其事庸尽乎?”曹明曰:“可得闻诸?”

子鱼曰:“昔齐景公问晏子曰:‘吾欲善治,可以霸诸侯乎?’对曰:‘官未具也,臣亟以闻,而君未肯然也。臣闻孔子圣人,然犹居处倦惰,廉隅不修,则原宪、季羔侍;血气不休,志意不通,则仲由、卜商侍;德不盛,行不勤,则颜回、冉雍侍。今君之朝臣万人,立车千乘,不善之政,加于下民者众矣,未能以闻者,臣故曰官未备也。’此又晏子之善孔子者也。曰:‘晏平仲善与人交,久而敬之。’此又孔子之贵晏子者也。”曹明曰:“吾始谓墨子可疑,今则决不妄疑矣。”

(节选自《孔丛子·诘墨》②)

【注】①晏子:晏婴,名娶,字仲,溢平,世人多称平仲。为春秋时期齐国国相。②《孔丛子》是一部记述孔子及其家族后裔的言语行事的书,鲁国孔鲋撰。孔鲋,字子鱼,秦末儒生,孔子八世孙。

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

晏子对A曰B君其勿忧D彼鲁E君F弱G主H也

11.下列对材料中加点的字及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.绝,文中指断绝,与《蜀道难》“可以横绝峨眉巅”中的“绝”意思相同。

B.之,到……去。与《孔雀东南飞》“府吏得闻之”中的“之”意思不同。

C.荆,古代常指九州中的荆州,也是春秋战国时楚国的别称,文中此处指楚国。

D.反,文中同“返”,与《氓》“反是不思”中的“反”字意思不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.齐景公担心孔子做鲁相对齐国不利,晏子建议让孔子既不被鲁国重用,又不被齐国接纳,并用计谋使其困于陈蔡之间。

B.墨子引用晏子和景公的对话,说孔子曾经鼓动楚国臣子以下犯上,弑杀国君,这不是圣贤的行为。

C.齐景公想称霸诸侯,晏子认为还不具备条件,他认为即使孔圣人也需要弟子们劝勉,齐君要称霸也应有相应的辅佐官员。

D.曹明说自己当初觉得墨子诋毁孔子的言论有点可疑,经孔鲋有理有据地陈述,就不再胡乱怀疑孔子了。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(l)孔子,圣相也。君不如阴重孔子,设以相齐。

(2)苟得其礼,虽百墨吾亦明白焉。

14.孔鲋用于批驳墨子的依据是什么﹖请结合材料二简要概括。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

少年游

柳永

参差烟树灞陵桥①,风物尽前朝。衰杨古部,几经攀折,憔悴楚宫腰②。

夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋③。一曲《阳关》④,断肠声尽,独自凭兰桡⑤。

[注]①灞陵桥:在长安东(今陕西西安),古人送客至此,折杨柳枝赠别。②楚官腰;史载楚灵王好细腰。③蘅皋:长满杜蘅的水边陆地。④《阳关》:古人送别之曲,王维《渭城曲》中有“西出阳关无故人”,王维的诗后入乐而成《阳关曲》。⑤兰桡:代指船,桡即船桨。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.在长安东灞水边,风俗依旧和往朝一样,人们折杨柳枝来送别亲人。

B.“楚宫腰”非常形象,词人写自己近来像楚宫里的细腰女人一样消瘦。

C.“夕阳”“秋光”渲染了气氛,离别的忧思如长满的杜蘅,绵延不尽。

D.冯煦评柳永词“达难达之情,而出之以自然”,这评语也适合此词。

16.这首词的“一曲《阳关》,断肠声尽,独自凭兰桡”是如何表现“愁”的?请简要分析。

(三)名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚(节选)》第三段中“______,______”两句用“佩带”来比喻诗人高洁的品格。

(2)柳永《望海潮》中“______,______”两句选取了夏秋季节两种典型景物,写出了杭州的风景之美。

(3)陆机《为顾彦先赠妇》有“京洛多风尘,素衣化为缩”两句,陆游《临安春雨初霁》中“______,______”两句反其意而用之。

三、积累与运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面18~20小题。

赏牡丹、吃香椿、饮谷雨茶,当人们在鲜花和美食中细品幸福生活的滋味、感受这个春天的最后一次回眸时,春天最后一个节气——谷雨已经近在咫尺。《月令七十二候集解》载,“三月中,自雨水后,土膏脉动,今又雨其谷子水也”,即“雨生百谷”。谷雨因此得名,可谓 A 。

①犹记每年的谷雨节,母亲都要去茶园摘茶。②茶叶摘回,放在锅里炒焙,母亲用手慢慢揉搓,就形成了谷粒大小的尖叶,曰“谷雨尖”。置热水浸泡于玻璃杯中,茶叶舒展,纤毫毕现,茶香四溢, B 。③逢年过节,母亲就拿出这些茶叶招待客人,礼仪隆重。母亲一遍遍地念着,这是谷雨尖,是谷雨茶。④谷雨这个词,就从母亲嘴中吐出,像是节气的痕迹还刻在时间的深处。

夜晚,父亲肯定 C ,难以入睡。农事堆积在那里,把父亲拽向节气的深处。再过三个月,谷子就该成熟了。虽然它们还没移植到水田中,但它们的青苗正在垄间茁壮。然后,它们发苑、抽穗、扬花、结实,被阳光烤熟,接着收割、晾晒、净秘、入仓,滋养着我们的肠胃。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.下列句子中的“该”与文中加点的“该”,意义和用法相同的一项是( )

A.您这么大岁数了,站了一天柜台,够呛啊,该歇歇了。

B.天热了,再不浇水,花都该蔫了。

C.其通俗自然的用语和深入浅出的阐述,大大增强了该书的可读性。

D.人家该咱们的,咱们该人家的……算一算,看看还能剩下几个钱。

20.“春山谷雨前,并手摘芳烟。”这两句古诗出现的位置,最恰当的是( )(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成21~22题。

在很多人眼里,人工智能是铁面无情的绝对理性化身。然而最近的一则新闻却让人们大为震撼:一些程序员发现,ChatGPT ① 。而小费给的少,答案可能会缩水。在随后的一段时间里,有程序员向ChatGPT询问了同一组问题,然后他统计在不同金额的小费下,ChatGPT ② 。为了确保答案不是偶然,他每个金额都重复了5遍,他也使用了没有承诺小费的版本作为对比的基线。结果颇令人寻味,如果承诺20美元小费,ChatGPT的回答就会多出6%。而如果承诺200美元,这一比例就会提升到11%。 ③ ,ChatGPT给出的答案要少2%。有趣的是,如果表示只给一些“侮辱性”小费,如0.1美元,ChatGPT的表现甚至还不如不给小费,它好像生气了似的。

初看之下,人工智能索要小费似乎有些不同寻常,但了解人工智能的专家表示,从背后的逻辑上讲,这是讲得通的。在训练ChatGPT的时候,人工智能从互联网上获取了大量的文本进行学习,而其中就包括了一些付费答题的论坛。在一些论坛中,给出优秀回答的作者往往会收到提问者给的小费,而这个特点或许就这么被人工智能无意中学了去。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

22.简述第二段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过50个字。

四、写作

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

在挤公交车时我们常遇到一种有趣的现象:挤上车前,我们总是大喊大叫着让我们上车,大家往里面挪一挪,里面还有地儿;当大家挤上车后,我们又开始讨厌别人再挤上来,极不情愿地挪动位置。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请结合你的学习和生活,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案及解析

1.D (本题考查学生筛选并辨析文中信息的能力。D.“《世说新语》对此做了翔实记录”错误。文中对这一历史过程只是作介绍,并未指出《世说新语》对此作详细的记录。故选D。)

2.C (本题考查学生理解文章内容、筛选并整合文中信息的能力。C.“士族阶层的兴起标志着”错误。由原文“一般认为,曹丕建魏以后实行“九品中正制”标志了国家对士族特权的认可,同时也标志了门阀政治的成立”可知,作为标志的是曹丕建魏以后实行“九品中正制”,且最为典型的门阀政治形成于东晋。选项张冠李戴。故选C。)

3.C (本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。C.“通过对比”错误。原文说《世说新语》的特点并没有与其他文献进行对比。故选C。)

4.D (本题考查学生根据文本内容进行判断推理的能力。D.“士族阶层拥有独立的军事力量”错误。根据文本内容,士族阶层不仅在经济和文化资源方面具有优势,而且“在必要时”,其所统取的依附人口可以“转化”为独立的军事力量。“必要时转化”而非“拥有”。故选D。)

5.①首先,他们自我尊重,自我觉醒,对个性自由的追求,鼓励现代人在尊重社会规范的同时,勇于展现自我,追求个性化的发展。②其次,魏晋士族文人的独立思考精神在今天同样具有价值。他们不拘泥于传统,敢于对既有的观念和制度提出质疑。③最后,魏晋士族文人对艺术的热爱和在艺术领域的成就,提醒现代人应当重视文化和艺术的滋养作用,保护和传承中华民族优秀传统文化。(本题考查学生归纳内容要点、概括中心意思的能力。《世说新语》主要反映了东汉末和魏晋士族文人的精神风貌。从文本中去找写及精神风貌的内容,然后结合其作用和影响分析对现代人的启发和借鉴意义。由“玄学具有浓重的形而上性质,它关注宇宙本体,追究物象背后的原理,并且经常对人类自身的思维规则及语言表达质疑”“它其实代表了古人对人与世界之关系的深入思考和思想方法上的重要进步”可知,魏晋士族文人的独立思考精神在今天同样具有价值。他们不拘泥于传统,敢于对既有的观念和制度提出质疑。由“研究者普遍重视魏晋时代个体意识的觉醒,认为这一现象对中国思想文化的发展具有极其重要的意义”可知,魏晋时期士族文人的自我尊重,自我觉醒,他们对个性自由的追求,鼓励现代人在尊重社会规范的同时,勇于展现自我,追求个性化的发展,努力提升自己的生命价值。由“魏晋被称为‘文学自觉’的时代;音乐、绘画、书法乃至围棋,大致也都是在魏晋时代产生了质的变化并呈现前所未有的兴盛”一段可知,《世说新语》中,我们可以读到许多与文学、音乐、绘画、书法有关的优美的故事,体现了多重文化的碰撞、交流和融合,魏晋士族文人对艺术的热爱和在艺术领域的成就,提醒现代人应当重视文化和艺术的滋养作用,对中华民族优秀传统文化要做好保护和传承。)

6.A (本题考查理解文本相关内容的能力。B项“不同”错误,在“关怀”上是相同的,都是长辈对晚辈生活上的关心,是出于身体健康的考虑。C项“产生了延宕的艺术效果”错误,延宕指在尖锐的冲突和紧张的情节进展中,作者利用矛盾诸方各种条件和因素,以副线上的某一情节或穿插性场面,使冲突和戏剧情势受到抑制或干扰,出现暂时的表面的缓和,实际上却更加强了冲突的尖锐性和情节,文中此处没有尖锐的冲突和紧张的剧节,“延宕”不准确。也并不是突出“我”对闲适自由生活的追求,只是一时懒散罢了。D项“都对人物刻画和情节发展起着重要作用”错误,标红的句子只是客观描述场景,没有刻画人物和情节发展方面的作用。)

7.C (本题考查分析鉴赏文本艺术特色的能力。C项“都带有浓郁的泥土气息”表述不当。语言的泥土气指带有乡土、地域方言等特点的质朴的语言,文中叙述语言清新而有韵味,没有浓郁的泥土气息。)

8.不突兀。①情节上,与上下文衔接自然。以“我”和叔远吃东西结尾,照应前文写“吃”的情节。②人物形象上,与前文叔远天真顽皮的形象一致。如叔远背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。③主题上,深化文章主题。结尾通过写我们分吃东西,突出叔远和“我”的纯真情谊,展现出当地风土人情之美。

(本题考查分析小说结尾作用的能力。首先明确“不突兀”。情节上,“一竹筒栗子,我们不知不觉就已吃完了”“我告了他今天早饭我们炒辣子鹌鹑不准多吃别的零东西”,前文多次写到吃;“我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,结尾又写吃东西,上下文衔接自然,并照应前文写“吃”的情节。人物形象上,“洗脸水还不见来,我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,叔远母亲刚说了要少吃零食,结果二人又开吃;前文有“告他栗子事已为老人发觉。叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:‘娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了’”,叔远天真顽皮,背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。前后形象一致。主题上,深化文章主题。结尾“我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,写叔远和“我”平分吃东西,亲密无间,没有一点主客间的客气与疏离,突出叔远和“我”的纯真情谊,展现出当地风土人情之美。)

9.①通过塑造叔远天真顽皮、热情体贴的形象,表现人性美。②通过对“我”到乡下,与叔远和他娘之间故事的叙述,反映了乡下人的淳朴与善良,表现人情美。③通过描写雪后的风景,表现自然美。④自然美、人情美、人性美相得益彰,共同营造出一个理想化的精神空间。(本题考查赏析文章审美意蕴的能力。“告他栗子事已为老人发觉。叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:‘娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了’”,叔远天真顽皮,背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。“叔远以为我怕冷,旋即又把窗关上……房中矮脚火盆中的炭火炽爆着火星,叔远在那盆边钩下身子用火箸尽搅……叔远在炭盆的热灰里煨了一大捧栗子”,大雪天,叔远细心照顾“我”。文中通过塑造叔远天真顽皮、热情体贴的形象,表现人性美。叔远陪伴“我”,叔远的母亲过来探望与叮嘱,早饭做炒辣子鹌鹑,叫人送洗脸水……文中通过对“我”到乡下,与叔远和他娘之间故事的叙述,反映了乡下人的淳朴与善良,表现人情美。“雪是落得怪热闹,像一些大小不等的蝶蛾在飞,并且打着旋”“脚步踏在雪里沙沙的声音”“窗外雪片的飘扬……”,通过描写雪后的风景,表现自然美。“他通过对淳朴的爱恋的风土人情的描摹,营造了一个特殊精神空间,这个精神空间与作者所身处的特性空间形成强烈对照”,这里有淳朴的乡村生活,有纯粹的人情、人性,让人心灵放松、舒展,自然美、人情美、人性美相得益彰,共同营造出一个理想化的精神空间。)

10.BDF (原句为:晏子对曰:“君其勿忧,彼鲁君,弱主也。”意思是:晏子回答说:“君主不用忧虑。那鲁国的国君,是个懦弱的君主”)

l1.A (后一个绝是“越过”的意思。二者意思不同。)

12.A (“并用计谋使其困于陈蔡之间”错误。由原文“居期年,孔子去鲁之齐,景公不纳,故困于陈蔡之间”可知,使孔子困于陈蔡之间不是晏子的计策。)

13.(1)孔子是圣明的国相。国君不如私下表示器重孔子,假装许他做齐国的国相。(评分参考:“孔子,圣相也”判断句;“阴”,暗中,私下;后一个“相”,动词,做国相,辅助。关键点各1分,句意1分)

(2)如果(我的责问)符合礼法,即使有一百个墨子我也能驳倒他。(评分参考:“苟”,如果;“虽”,即使;“明白”,使之清楚,此意为“驳倒”,学生能译为“使他明白”就可得分,译为“使事情(或真相)清楚”也可酌情给分。)

①墨子所举晏子涉及孔子的言论与事情发生的时间有出入。楚惠王任用白公胜时,孔子已经回到鲁国五年了,白公胜与石乞作乱时,孔子已死百天。②晏子一向是赞赏孔子的,不会否定孔子的德行,可见墨子毁谤孔子所借用的晏子言论是凭空捏造的。

参考译文:

材料一:

孔子担任了鲁国的国相,齐景公对此很忧虑,就对晏子说:“邦邻有圣人,便是敌对国家的忧患。现在孔子当了鲁国的国相可怎么办?”晏子回答说:“君主不用忧虑。那鲁国的国君,是个懦弱的君主。孔子,是圣明的国相。国君不如私下表示器重孔子,假装许他做齐国的国相。孔子竭力劝谏而鲁君不听从,孔子一定会认为鲁君骄傲而来到齐国,您不要接纳他。和鲁国断绝关系,又不能在齐国接受委任,(这样)孔子就会陷入困境。”过了一年,孔子离开鲁国到齐国去,景公不接纳,所以(孔子)被困在陈、蔡两国之间。

材料二:

墨子说:“齐景公向晏子询问孔子的为人,(晏子)却没有回答,(景公)再三询问,(晏子)还是没有回答。景公说:‘对我谈论孔子的人有很多,都认为(他)是个圣贤。今天向你询问你却闭口不言,这是什么缘故?’晏子说:‘我听说孔子去楚国的时候,明明知道白公胜将要谋乱,还把石乞推荐给他。(孔子)鼓动臣子以下犯上,纵容臣子弑杀国君,这不是圣贤的行为。’”

(孔鲋)驳斥墨子道:“楚昭王在位的时候,夫子应昭王之聘前往楚国,因没有被任用而返回,周游于陈、宋、齐,卫等国。楚昭王去世后,惠王继位。楚惠王十年,令尹子西才召回王孙胜,把他封为白县县公,此时为鲁哀公十五年,夫子从卫国回到鲁国已经过了五年了。白公胜在被封爵一年后才图谋作乱。叛乱之事发生在哀公十六年的秋天,而此时夫子已去世一百天了。墨子即使要诽谤诋毁圣人,(就)凭空捏造不实之词,怎奈这件事在时间上根本不吻合,又能怎么样呢?”

曹明问孔鲋道:“我看您责问墨子的言论,事实与墨子的话正好相反,墨子太荒谬了。假如墨子能够复生,您还会和他们辩论吗?”孔鲋回答说:“如果我的责问能够符合礼法,即使有一百个墨子我也能驳倒他。假如我没有掌握正理,哪怕是一个墨子我也抵挡不住。墨子所征引的,都是假冒晏婴之名的言论。晏婴对我先祖孔子的赞赏,先祖孔子对晏婴的称誉,这样的事怎么能说得完呢?”曹明说:“能说给我听听吗?”孔鲋说:“从前齐景公问晏子,‘我要想好好治理国家,能够称霸诸侯吗?’晏婴回答说,‘贤能的官员还未完备,我曾多次向您建议,可您总是不以为然。我听说孔子是圣人,如此还会有倦怠懒惰、行为不当的时候,就有原宪子羔从旁相劝;当他萎靡不振、心灰意冷的时候,就会有子路、子夏从旁鼓舞志气;当他德欠高尚、行不勤勉的时候,就会有颜回和冉雍善意勉励。如今您有朝臣上万,兵车千乘,强加给百姓的恶政实在太多了,然而却没有谁能告诉您实情,所以我说现在贤能的官员还没有完备。’这又是晏婴对孔子的赞誉。(而孔子则)说,‘晏子善于与人交往,交往时间越长,别人越尊重他。’这又是孔子看重晏婴的地方。”曹明说:“当初我也觉得墨子攻击孔子的话有点可疑,但现在我决不会再胡乱怀疑孔圣人了。”

15.B (“词人写自己近来像楚宫里的细腰女人一样消瘦”理解错误,应是“写‘衰杨古柳’像楚宫里的细腰女人一样消瘦”)

16.①“一曲《阳关》,断肠声尽”,借用典故,从听觉角度写“愁”,在传统的离别之地,听到《阳关》曲,自然使词人肝肠寸断。②“独自凭兰桡”从视觉角度写“愁”,以人物行动表达愁绪。依依难舍的离愁,孤身飘零的悲愁,尽在“独自倚靠”的动作之中。(每点3分,意思答对即可。如有其他答案,言之成理的酌情给分)

17.(1)既替余以蕙兮 又申之以揽茝

(2)有三秋桂子 十里荷花

(3)素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

18.示例:A顺理成章(名正言顺)B沁人心脾(满室生香)C辗转反侧(评分参考:每空1分,共3分,答案不唯一,不是成语不给分)

19.B 【解析】文中加点的“该”表示根据情理或经验推测应该如此。A.应当﹔B.表示根据情理或经验推测应该如此;C.指示代词,指上文说过的人或事物﹔D.欠。

20.A 【解析】两句古诗包含的信息有时间、地点(春山谷雨前)和摘茶的活动(并手摘芳烟),呈现的是古人摘茶的画面,文中写到摘茶活动的有①和②两句,所以排除CD;第②句写母亲在茶叶摘回后对茶叶的加工,两句主语一致,事情相承,衔接得很紧,古诗插入其中的话会造成前后割裂,故排除B。

2l.示例:①居然懂得要小费②给出的答案长短是否有区别③如果明确说明不会付小费(评分参考:每句2分,共6分,意思对即可)

22.人工智能索要小费,或许是因为在互联网付费答题论坛中学到了优秀回答会收到提问者给的小费这一特点。(评分参考:共5分,概括准确,包含因果关系,字数合乎要求即可)

23.例文:

逐利与守利

挤上公交车前,我们大喊大叫,让自己上车;挤上车后,我们讨厌别人再挤上来。这样的情景,我们不妨看成是一种社会心理的比喻:对于自己得不到的利益或优势地位,我们总会争取并要求分享,但对于既得利益,我们却倾向于固守这种优势,避免让更多人得到。

逐利与守利,其实是人性对于利益分配的贪婪的写照。我们之所以要求别人让让可以“挤上车”,那是因为我们可以从中获得潜在的利益——成功上车并早点到家;而在挤上车后我们又不让更多人上车,一方面是为了保留自己那点可怜的空间不被再次挤压;另一方面,也是让自己在不能上车的人面前有优越感。这里仅仅是以挤上车为例,这类现象在许多生活场景中都是常见的。我们总倾向于获取更多的利益,无论是要求别人分享还是自己不愿共享,都是让自己不吃亏并尽可能更多占优的行为。这样一看,这有趣的现象,和人的本性,是密切相关的。

逐利与守利,是一组对立的矛盾,也是许多社会争端的源头。原本没有得到利益的人,总是要求别人能慷慨地把空位让出来让自己分享,而得到利益后,又自私地守着自己的那点优势。那请问,如果自己都做不到分享利益,怎么可以要求别人把利益让给你呢?在社会规则的制定中,没有分到蛋糕的人期望得到,享用蛋糕的人希望能永世不竭地享用,常常因此而产生争端,造成拉锯战,规则无法得到制定,效率也因此而降低。

解决逐利与守利的争端,应通过社会的发展和变革来实现。既然逐利和守利是人的本性,那么单从道德上要求人们让出利益来雨露均沾,显然是不现实的。只有通过社会组织形式和生产方式的变化,才能提高社会流动性,让既得利益者的优势减弱。举个例子,在旧社会人只要有一门手艺,便可以一生不用担心饭碗问题,许多人想学一门手艺,但因为行内有自我保护的规定,常常被拒绝。一旦人学会了一门技能,便也不会随便向外传授。但在互联网时代,学习技能变得如此容易,本来可以一招鲜吃遍天的“老司机”,也失去其优势。我们的社会,只有当让“守利”变得愈发不可能,才能解决逐利和守利之间的矛盾。

当然,我们也要明白:我们挤的,是一辆愈来愈快的公交车,既然不用几分钟便可以下车了,还是向里挪一挪,让更多人上来,赶紧发车回家吧!

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道记叙性材料作文题。

材料比较简练,冒号前面是“在挤公交车时我们常遇到一种有趣的现象”,它提示的是“挤公交车”这一日常场景。“现象”为何“有趣”?从下文看,在于乘客的心态发生了巨大变化。挤上车前,“大喊大叫”,迫切希望上车;“大家往里面挪一挪,里面还有地儿”表明乘车空间其实有限,想上车,需要车上的乘客让出一定资源,作出一定牺牲。从“让我们上车”到“讨厌别人再挤上来”,从“大家往里挪一挪”到“极不情愿地挪动位置”,表明“没上车的人”身份转换为“上了车的人”后,其立场、心态发生了明显变化。

考生需要思考的是:为何会如此?当身份变化、角色转换时,个人利益得失常常随之变化,个体可能由资源争夺者变为拥有者,心态容易得到满足。人常有趋利避害的一面,如果此时只考虑自身利益,不愿理解和包容他人,对人对己“双标”,就可能因维护个人既得利益而罔顾他人,引发矛盾。面对不同处境的他人,有必要换位思考,尝试去了解他人,关心他人。

引导语是:“这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。”这是高考作文常规性的要求,对于材料作文来说,就是要求从材料引申出去,不能光就材料说材料,要由此及彼延伸出去。思考,是要理性思考,考查思维的深度、广度与灵敏性。就作文来说,就是要强调论证与说理,深入思考材料的思想、意义。“请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章”,提示考生应当结合个体的真实感受来说理,不能写得空泛。建议集中于某一方面写作,观点明确。

具体写作时,可以先概述“挤公交车”现象人们心态的变化,然后引申出其它类似的现象;接着要深入挖掘背后的根源,角色身份的变化,导致心理的转换,然后思考背后的人性劣根;最后思考如何避免这种现象,给出解决问题的办法,比如多换位思考,多理解他人,如何正确处理资源竞争等等。

立意:

1.学会换位思考,和谐人际关系。

2.付出善意,才可能收获善意。

3.待人待己,莫要双标。

4.如何面对资源存量时代的竞争。

语文试题

本试卷满分150分,考试时间150分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读I

《世说新语》是一部采辑旧文编理而成的书,内容又只是分门罗列篇幅短小的人物故事乃至名流的片言只语,它何以可置于经典之列呢?简单地说,魏晋是中国历史上一个转折性的时代,社会的政治结构、思想文化、文学艺术在这一时代都发生了重要的变化,士族阶层则是魏晋社会的中坚,而《世说新语》一书正是通过汇辑各种有关文献资料并加以修饰整理,集中呈现了魏晋士人的精神面貌,从而反映了魏晋思想文化的基本特点。虽然它的内容都是以前就存在的,但是,不仅原来收录那些资料的书籍大多散佚,而且,如果不是经过编撰者有选择地博采群书重加整理,上述效果也并不能如此显明地体现出来。正是作为魏晋思想文化的集中载体、魏晋士人精神风貌的集中体现,《世说新语》具备了成为经典的条件。

士族势力的兴起和门阀制度的形成是一个历史过程。大概地说,士族是由地方性势力发展起来的贵族阶层,他们拥有厚实的经济基础,优越的文化资源,其所统驭的依附人口在必要时即可转化为独立的军事力量;士族成员通过入仕参与国家的政治活动并保护家族的权益,并由于条件的优越造成累世官宦的情形,同时士族的不同家族之间又通过婚姻关系相互联结,巩固和扩大他们作为一个特殊社会群体的力量。一般认为,曹丕建魏以后实行“九品中正制”标志了国家对士族特权的认可,同时也标志了门阀政治的成立,而最为典型的门阀政治则形成于东晋。在门阀政治时代,出现了一种过去所没有过的皇权与士族权力平行存在、相互制衡的政治结构。皇权虽然在理论上仍被视为最高的权力、国家的象征,但事实上,它并不能取消和超越士族的权力;在有的年代里,皇权实际上成为一种虚设的东西,对国家重大事务完全失去了控制。原因很简单:在一般情况下,官僚权力是由皇权派生的,士族权力则完全建立在自身力量的基础上。《世说新语》中对王、谢等家族成员言行的记录反映了这一点。

在汉王朝趋向崩溃、士族势力不断成长、社会发生深刻变化的历史过程中,作为维护大一统政治的国家意识形态而存在的儒学也逐渐衰微。自东汉后期以来,在对儒家经典加以新的阐释的同时,老庄学说不断兴盛,佛教思想流布日广。所以魏晋成为自春秋战国以后又一个思想解放、异说并存的时代,因而也是思想史上创获尤其丰富的时代。《世说新语》虽然并不收录长篇大论,但它所记人物言行,却生动地反映出这一时代的上述重要特色。

《世说新语》常常被称为一部记录魏晋玄学清谈的书,这虽然不够全面,但也揭示了这部书的基本特点。所谓“玄学”,是一种会通儒道、进而又融合佛学的学说,流行于士族社会。它涉及的问题很多,但究其根本,可以说玄学具有浓重的形而上性质,它关注宇宙本体,追究物象背后的原理,并且经常对人类自身的思维规则及语言表达质疑;“玄”这个概念常常和虚、远、深、微妙等形容词相联系,而玄学即使在讨论具有现实政治背景的问题——如“名教与自然”时,也喜欢从抽象原理的层面以逻辑论析的方式展开。所以,尽管自古以来指斥玄学不切实用者不乏其人,甚或加以“清谈误国”的罪名,它其实代表了古人对人与世界之关系的深入思考和思想方法上的重要进步。《世说新语》不仅保存了许多魏晋玄学清谈的名目和若干重要内容,描述了清谈展开的具体场景和氛围,而且在更为广泛的范围内记录了魏晋士人经清谈风气熏陶而呈现的各种机智有趣的言论。

研究者普遍重视魏晋时代个体意识的觉醒,认为这一现象对中国思想文化的发展具有极其重要的意义。在中国的文化传统里,强调个人服从群体,强调社会伦理对个人意志和欲望的抑制,历来是占主导地位的意识。尽管人必须结为群体谋求共同的生存,因而必须遵守一定的群体生活原则,但在根本上人又是一种只能以自我为中心的个体性的存在;“除了我,就不是我”,我们也许可以用这样的句子描述一个独立的精神主体与整个世界的对峙关系。因而,对个体意识的压抑乃至抹杀,势必造成人性的扭曲和人的创造性才智的萎缩。从东汉中后期以来,社会的动乱,皇权地位的降低,国家意识的淡薄,士族社会身份的提高,都为士族文人的个体自觉提供了条件。从另一角度上说,这也是旧有文化传统内藏的不合理乃至荒谬性所引发的人性的反动。

众所周知,魏晋被称为“文学自觉”的时代;音乐、绘画、书法乃至围棋,大致也都是在魏晋时代产生了质的变化并呈现前所未有的兴盛。为什么会有这样的关联呢?因为,虽然文学也可以用于宣传、教化,虽然音乐、绘画之类也可以作为富贵者日常玩赏的对象,但它真正的价值是个人才智与创造力的显示,是自我表现、自我宣泄的途径。在一个社会中,如果文学艺术的创造主要不是由作者自身的精神需求决定的,它也许会有技艺上的成就,而生命力和感染力却只能是有限的。而魏晋时代正是由于士人个体意识的强烈,导致他们对文学艺术热烈爱好,同时也引发了它的兴旺成长。在《世说新语》中,我们可以读到许多与文学、音乐、绘画、书法有关的优美的故事,譬如嵇康奏一曲《广陵散》,从容就死的记载。

总而言之,《世说新语》主要反映了东汉末和魏晋士族文人的精神风貌。

(摘编自骆玉明《〈世说新语〉精读》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《世说新语》虽非原创作品,但其通过对魏晋时期士人言行的精心编纂,凸显了该时代士族阶层的精神特质与思想文化特点,从而展现出其经典的价值。

B.在魏晋门阀政治时期,皇权虽然名义上是最高的权力象征,但在实践中却难以超越或取消士族的权力,有时甚至沦为虚设,这一政治结构在《世说新语》中有所体现。

C.《世说新语》不仅收集整理了士族闲谈逸事,还涉及士族对宇宙本体及形而上学问题的探讨,后者代表了古人对人与世界关系的思考和思想方法上的进步。

D.作者认为,魏晋士族阶层的崛起与门阀制度的形成是一个历史过程,他们在经济、文化等都有着深厚的基础和广泛的影响力,《世说新语》对此做了翔实记录。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.士族阶层是由地方性势力发展起来的贵族阶层,拥有厚实经济基础和优越的文化资源。

B.士族成员通过入仕参与政治活动,保护家族权益,并因条件优越形成累世官宦的情形。

C.士族阶层的兴起标志着国家对士族特权的认可,同时标志着门阀政治的最终确立。

D.魏晋时代思想解放、异说并存,儒家经典被重新阐释,老庄学说、佛教思想有所发展。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章通过举例介绍《世说新语》的部分内容和形式。

B.文章通过历史分析的方法介绍了门阀制度的形成。

C.文章通过对比分析《世说新语》与其他文献的不同。

D.文章通过因果关系阐述《世说新语》对后世的影响。

4.以下图表展示了魏晋时期士族阶层的社会地位和影响力。根据材料和图表,以下分析不正确的一项是( )

社会阶层 经济基础 文化资源 政治活动 军事力量

士族 厚实 优越 参与 可转化

其他阶层 一般 有限 较少参与 无或弱

A.士族阶层在经济上拥有厚实的财富,而其他阶层则相对一般,这为士族阶层在其他诸多方面,形成优势打下坚实的基础。

B.文化资源方面,士族阶层享有优越的条件,而其他阶层相对有限,这反映了士族在文化传承和教育方面的领先地位。

C.在政治活动中,士族阶层积极参与并拥有较大的影响力,而其他阶层则较少参与,这显示了士族在其中的重要作用。

D.军事力量方面,士族阶层拥有独立的军事力量,在某种情况下可以与皇权平行存在,这与其他阶层相比有显著差异。

5.《世说新语》中展现了魏晋时期士族文人精神风貌,这种风貌对后世有着深远的影响。请谈谈你认为魏晋士族文人的精神风貌中哪些方面对现代人仍有启发和借鉴意义。

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成6—9题。

文本一:

雪

沈从文

天气变到出人的意外。晚上同叔远分别时,还约到明早同到去看栎树林里捕野狸机关。把身子钻到新的山花絮里呼呼的睡去。人还梦到狸子兔子对我作揖,心情非常的愉快。因为是最新习惯,头是为棉被蒙着,不知到天亮已多久,待到为一个人摇着醒来时,掀开被看,已经满房光辉了。

叔远就站在我面前笑。

因为是纸窗,我还不知道外面情形,以为是有了大黄太阳,时候太晏了,看狸子去不成了,就懊丧我醒来得太晚,又怪叔远不早催我醒。

“我刚从老屋过来,院中的雪总有五六寸,瓦上全成了白颜色,你还不知吗?”

“落雪?”

“给你打开窗子看,”叔远就到窗边去,把两扇窗子打开,“还在大落特落呢,会要有一尺,真有趣极了。”

叔远以为我怕冷,旋即又把窗关上。我说不,落了雪,天气倒并不很冷。于是就尽它开着。

雪是落得怪热闹,像一些大小不等的蝶蛾在飞,并且打着旋。

房中矮脚火盆中的炭火炽爆着火星,叔远在那盆边钩下身子用火箸尽搅。

“我想我得起来了。”

“不,早得很。今天我们的机关必全已埋葬在雪里,不中用,不去看了。呆会儿,我们到外踏雪去。”

“下了雪不成,那我们见到玛加尔先生他捕狐不就正是在雪中么?”

“那是书上的事情,并且是俄国。我的天,你为了想捉一匹狸子,也许昨天晚上就曾做过那个可怜玛加尔捉狐的梦了!”

听到叔远的话我有些忸怩起来。我还不曾见过活的狸子在木下挣扎情形。只是从那本书上,我的确明明白白梦过多次狐狸亮亮的眼睛在林中闪烁的模样了。

叔远在炭盆的热灰里煨了一大捧栗子,我说得先漱漱口,再吃这东西。

“真是城里人呵,”叔远是因为我习惯洗脸以后才吃东西揶揄我,“我告你,乡巴佬有些地方也很好受用的,若不是我娘说今天要为你炒鹌鹑吃,在这时节我们还可以拿猪肠到火上来烤吃呢。”

“那以后我简直无从再能取笑乡下人了。这里太享福。”我想我这个冬天,真过一个好运的年了。

一竹筒栗子,我们不知不觉就已吃完了。望到窗边雪还是不止。

叔远突然说他要出去一会,接着我耳朵听到他的脚步踏在雪里沙沙的声音渐远去了。我侧面睡下,望到那窗外雪片的飘扬。等一会,叔远还不来。雪是像落得更大。听到比邻人家妇人开门对雪惊诧的声音,又听到屋后树枝积雪卸下的声音,又听到远远的鸡叫。

火盆中新加的白炭,为其他的炽炭所炙着,剥剥爆着响,像是在催我,我决定要起床了。

然而听到远远院子的那端,有着板鞋踏雪的声音,益近到我住的这房子。掀开帘子是一个女人,叔远的母亲。我笑了,赶忙要起床,这老伯娘就用手止住。老人一进房,就用手去弹那蓝布包头上的雪。

到这老伯娘把手来炭盆边交互捏着烘着时,我们适间所吃的粟子,剥到地下盆边的栗壳,已为老太太见到了。老太太笑。我记起叔远说的,娘是不准拿东西到早上吃,担心这时叔远不知道他娘在此,恰巧这时高高兴兴捧了一堆果子从外面进来,又无从起来止住叔远,就很急。

叔远的娘似乎看出我的神气了,就微笑解释似的说:“我告了他今天早饭我们炒辣子鹌鹑不准多吃别的零东西,这孩子又骗我!栗子吃熟的还不要紧,不过像我们老人吃多了就不成。”

我答应她的话是:“不,我并不想吃。”我一面在心中划算,“今天吃早饭我若不再多吃两碗来表明我栗子吃得并不多,真是不配在此受人款待了。”

听到院中有人踹雪的声音,我断定这真是叔远了,老太也听到,就从窗口望出去。

“又不怕冷呀。你瞧手都冻红了,还不开烤烘!”

叔远即刻负着一身雪片进房了,我因他妈望别处,就怒目示意,告他栗子事已为老人发觉。

叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:“娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了。”

“你是又忘娘的话,同从文吃烧栗子了。”

“并不多,只几颗儿。”

娘望到地下那一些空壳,听到“几颗儿”的话,就不信任似的抿嘴笑。我也不得不笑了。叔远坐在火边反复烤着那些肿成小胡萝卜似的手指,娘就怜惜十分为纳到自己暖和的掌中捏着。叔远一到他娘的面前,至少就小了五岁。

我是非得起床不可了。叔远说是为到东院去叫人送洗脸水,他娘就说让她过去顺便叫声,娘于是走了。

我站到床上,一面扣衣一面说,“我问你,你拿的粑同腊肉?”

叔远把头摇,知道是母亲已告了我。然而又狡猾的笑。

“怎么?还有什么罢?”我看叔远那身上,必定还有赃。

“瞧,”果不出所料,叔远从抱兜里把雪枣坯子抓出七八条,“小有所获,君,仍然可以!”接着叔远说是只怪娘为人太好。所以有些地方真相是不应当的顽皮。

“还说!你真不孝!”

洗脸水还不见来,我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了。

一九二七年十月作

(有删改)

文本二:

沈从文写的是下层社会人的日常生命状况,他探寻的是关于人的最为根本意义上的爱、真、美,他的小说具备生命力。他说他的作品是建一个希腊小庙。他通过对淳朴的爱恋的风土人情的描摹,营造了一个特殊精神空间,这个精神空间与作者所身处的特性空间形成强烈对照,这精神空间就是“希腊小庙”。

(节选自贾平凹《沈从文的文学》)

6.下列对文本一相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文中“我”和叔远争论能否在雪地里捕捉狸子,叔远说“那是书上的事情,并且是俄国”,可见他是个爱读书的乡下人。

B.叔远娘不让叔远早上吃零东西,是出于对他生活方面的严格要求,这与《边城》中爷爷在生活上对翠翠的关怀体谅不同。

C.文中多次写到“我”打算起床,却一直迟迟未起,产生了延宕的艺术效果,突出了“我”对闲适自由生活的追求。

D.文中加点句与《林教头风雪山神庙》中“雪下得更紧了”,都交待了故事的环境,都对人物刻画和情节发展起着重要作用。

7.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中划线句子写了妇人之声、树枝之声、鸡叫声,烘托出“我”的内心,也调节了叙事的节奏。

B.本文不追求曲折离奇的故事情节,不注重情节的紧凑,笔调舒缓,呈现出散文化小说的特点。

C.本文体现了沈从文特有的语言风格,人物对话和叙述语言清新质朴,都带有浓郁的泥土气息。

D.本文以第一人称展开叙述,使小说更具真实性,让读者有代入感,也便于作者直接表达情感。

8.有人认为文本一小说的结尾十分突兀,你是否赞同?请结合文章谈谈你的看法。

9.文本二指出,沈从文的作品是要“建一个希腊小庙”,请简要分析文本一是如何体现这一特点的。

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

仲尼相鲁,景公患之,谓晏子①曰:“邻国有圣人,敌国之忧也。今孔子相鲁若何?”晏子对曰君其勿忧彼鲁君弱主也。孔子,圣相也。君不如阴重孔子,设以相齐。孔子强谏而不听,必骄鲁而有齐,君勿纳也。夫绝于鲁,无主于齐,孔子困矣。”居期年,孔子去鲁之齐,景公不纳,故困于陈蔡之间。

(节选自《晏子春秋》)

材料二:

墨子称:“景公问晏子以孔子而不对,又问三,皆不对。公曰:‘以孔子语寡人者众矣,俱以为贤圣也。今问于子而不对,何也?’晏子曰:‘婴闻孔子之荆,知白公谋,而奉之以石乞。劝下乱上,教臣弑君,非圣贤之行也。’”

诘之曰:“楚昭王之世,夫子应聘如荆,不用而反,周旋乎陈、宋、齐、卫。楚昭王卒,惠王立。十年,令尹子西乃召王孙胜以为白公,是时鲁哀公十五年也,夫子自卫反鲁,居五年矣。白公立一年,然后乃谋作乱。乱作,在哀公十六年秋也,夫子已卒十旬矣。墨子虽欲谤毁圣人,虚造妄言,奈此年世不相值何?”

曹明问子鱼曰:“观子诘墨者之辞,事义相反,墨者妄矣。假使墨者复起,对之乎?”答曰:“苟得其礼,虽百墨吾亦明白焉。失其正,虽一人犹不能当前也。墨子之所引者,矫称晏子。晏子之善吾先君,吾先君之善晏子,其事庸尽乎?”曹明曰:“可得闻诸?”

子鱼曰:“昔齐景公问晏子曰:‘吾欲善治,可以霸诸侯乎?’对曰:‘官未具也,臣亟以闻,而君未肯然也。臣闻孔子圣人,然犹居处倦惰,廉隅不修,则原宪、季羔侍;血气不休,志意不通,则仲由、卜商侍;德不盛,行不勤,则颜回、冉雍侍。今君之朝臣万人,立车千乘,不善之政,加于下民者众矣,未能以闻者,臣故曰官未备也。’此又晏子之善孔子者也。曰:‘晏平仲善与人交,久而敬之。’此又孔子之贵晏子者也。”曹明曰:“吾始谓墨子可疑,今则决不妄疑矣。”

(节选自《孔丛子·诘墨》②)

【注】①晏子:晏婴,名娶,字仲,溢平,世人多称平仲。为春秋时期齐国国相。②《孔丛子》是一部记述孔子及其家族后裔的言语行事的书,鲁国孔鲋撰。孔鲋,字子鱼,秦末儒生,孔子八世孙。

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

晏子对A曰B君其勿忧D彼鲁E君F弱G主H也

11.下列对材料中加点的字及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.绝,文中指断绝,与《蜀道难》“可以横绝峨眉巅”中的“绝”意思相同。

B.之,到……去。与《孔雀东南飞》“府吏得闻之”中的“之”意思不同。

C.荆,古代常指九州中的荆州,也是春秋战国时楚国的别称,文中此处指楚国。

D.反,文中同“返”,与《氓》“反是不思”中的“反”字意思不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.齐景公担心孔子做鲁相对齐国不利,晏子建议让孔子既不被鲁国重用,又不被齐国接纳,并用计谋使其困于陈蔡之间。

B.墨子引用晏子和景公的对话,说孔子曾经鼓动楚国臣子以下犯上,弑杀国君,这不是圣贤的行为。

C.齐景公想称霸诸侯,晏子认为还不具备条件,他认为即使孔圣人也需要弟子们劝勉,齐君要称霸也应有相应的辅佐官员。

D.曹明说自己当初觉得墨子诋毁孔子的言论有点可疑,经孔鲋有理有据地陈述,就不再胡乱怀疑孔子了。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(l)孔子,圣相也。君不如阴重孔子,设以相齐。

(2)苟得其礼,虽百墨吾亦明白焉。

14.孔鲋用于批驳墨子的依据是什么﹖请结合材料二简要概括。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

少年游

柳永

参差烟树灞陵桥①,风物尽前朝。衰杨古部,几经攀折,憔悴楚宫腰②。

夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋③。一曲《阳关》④,断肠声尽,独自凭兰桡⑤。

[注]①灞陵桥:在长安东(今陕西西安),古人送客至此,折杨柳枝赠别。②楚官腰;史载楚灵王好细腰。③蘅皋:长满杜蘅的水边陆地。④《阳关》:古人送别之曲,王维《渭城曲》中有“西出阳关无故人”,王维的诗后入乐而成《阳关曲》。⑤兰桡:代指船,桡即船桨。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.在长安东灞水边,风俗依旧和往朝一样,人们折杨柳枝来送别亲人。

B.“楚宫腰”非常形象,词人写自己近来像楚宫里的细腰女人一样消瘦。

C.“夕阳”“秋光”渲染了气氛,离别的忧思如长满的杜蘅,绵延不尽。

D.冯煦评柳永词“达难达之情,而出之以自然”,这评语也适合此词。

16.这首词的“一曲《阳关》,断肠声尽,独自凭兰桡”是如何表现“愁”的?请简要分析。

(三)名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚(节选)》第三段中“______,______”两句用“佩带”来比喻诗人高洁的品格。

(2)柳永《望海潮》中“______,______”两句选取了夏秋季节两种典型景物,写出了杭州的风景之美。

(3)陆机《为顾彦先赠妇》有“京洛多风尘,素衣化为缩”两句,陆游《临安春雨初霁》中“______,______”两句反其意而用之。

三、积累与运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面18~20小题。

赏牡丹、吃香椿、饮谷雨茶,当人们在鲜花和美食中细品幸福生活的滋味、感受这个春天的最后一次回眸时,春天最后一个节气——谷雨已经近在咫尺。《月令七十二候集解》载,“三月中,自雨水后,土膏脉动,今又雨其谷子水也”,即“雨生百谷”。谷雨因此得名,可谓 A 。

①犹记每年的谷雨节,母亲都要去茶园摘茶。②茶叶摘回,放在锅里炒焙,母亲用手慢慢揉搓,就形成了谷粒大小的尖叶,曰“谷雨尖”。置热水浸泡于玻璃杯中,茶叶舒展,纤毫毕现,茶香四溢, B 。③逢年过节,母亲就拿出这些茶叶招待客人,礼仪隆重。母亲一遍遍地念着,这是谷雨尖,是谷雨茶。④谷雨这个词,就从母亲嘴中吐出,像是节气的痕迹还刻在时间的深处。

夜晚,父亲肯定 C ,难以入睡。农事堆积在那里,把父亲拽向节气的深处。再过三个月,谷子就该成熟了。虽然它们还没移植到水田中,但它们的青苗正在垄间茁壮。然后,它们发苑、抽穗、扬花、结实,被阳光烤熟,接着收割、晾晒、净秘、入仓,滋养着我们的肠胃。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.下列句子中的“该”与文中加点的“该”,意义和用法相同的一项是( )

A.您这么大岁数了,站了一天柜台,够呛啊,该歇歇了。

B.天热了,再不浇水,花都该蔫了。

C.其通俗自然的用语和深入浅出的阐述,大大增强了该书的可读性。

D.人家该咱们的,咱们该人家的……算一算,看看还能剩下几个钱。

20.“春山谷雨前,并手摘芳烟。”这两句古诗出现的位置,最恰当的是( )(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成21~22题。

在很多人眼里,人工智能是铁面无情的绝对理性化身。然而最近的一则新闻却让人们大为震撼:一些程序员发现,ChatGPT ① 。而小费给的少,答案可能会缩水。在随后的一段时间里,有程序员向ChatGPT询问了同一组问题,然后他统计在不同金额的小费下,ChatGPT ② 。为了确保答案不是偶然,他每个金额都重复了5遍,他也使用了没有承诺小费的版本作为对比的基线。结果颇令人寻味,如果承诺20美元小费,ChatGPT的回答就会多出6%。而如果承诺200美元,这一比例就会提升到11%。 ③ ,ChatGPT给出的答案要少2%。有趣的是,如果表示只给一些“侮辱性”小费,如0.1美元,ChatGPT的表现甚至还不如不给小费,它好像生气了似的。

初看之下,人工智能索要小费似乎有些不同寻常,但了解人工智能的专家表示,从背后的逻辑上讲,这是讲得通的。在训练ChatGPT的时候,人工智能从互联网上获取了大量的文本进行学习,而其中就包括了一些付费答题的论坛。在一些论坛中,给出优秀回答的作者往往会收到提问者给的小费,而这个特点或许就这么被人工智能无意中学了去。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

22.简述第二段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过50个字。

四、写作

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

在挤公交车时我们常遇到一种有趣的现象:挤上车前,我们总是大喊大叫着让我们上车,大家往里面挪一挪,里面还有地儿;当大家挤上车后,我们又开始讨厌别人再挤上来,极不情愿地挪动位置。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请结合你的学习和生活,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案及解析

1.D (本题考查学生筛选并辨析文中信息的能力。D.“《世说新语》对此做了翔实记录”错误。文中对这一历史过程只是作介绍,并未指出《世说新语》对此作详细的记录。故选D。)

2.C (本题考查学生理解文章内容、筛选并整合文中信息的能力。C.“士族阶层的兴起标志着”错误。由原文“一般认为,曹丕建魏以后实行“九品中正制”标志了国家对士族特权的认可,同时也标志了门阀政治的成立”可知,作为标志的是曹丕建魏以后实行“九品中正制”,且最为典型的门阀政治形成于东晋。选项张冠李戴。故选C。)

3.C (本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。C.“通过对比”错误。原文说《世说新语》的特点并没有与其他文献进行对比。故选C。)

4.D (本题考查学生根据文本内容进行判断推理的能力。D.“士族阶层拥有独立的军事力量”错误。根据文本内容,士族阶层不仅在经济和文化资源方面具有优势,而且“在必要时”,其所统取的依附人口可以“转化”为独立的军事力量。“必要时转化”而非“拥有”。故选D。)

5.①首先,他们自我尊重,自我觉醒,对个性自由的追求,鼓励现代人在尊重社会规范的同时,勇于展现自我,追求个性化的发展。②其次,魏晋士族文人的独立思考精神在今天同样具有价值。他们不拘泥于传统,敢于对既有的观念和制度提出质疑。③最后,魏晋士族文人对艺术的热爱和在艺术领域的成就,提醒现代人应当重视文化和艺术的滋养作用,保护和传承中华民族优秀传统文化。(本题考查学生归纳内容要点、概括中心意思的能力。《世说新语》主要反映了东汉末和魏晋士族文人的精神风貌。从文本中去找写及精神风貌的内容,然后结合其作用和影响分析对现代人的启发和借鉴意义。由“玄学具有浓重的形而上性质,它关注宇宙本体,追究物象背后的原理,并且经常对人类自身的思维规则及语言表达质疑”“它其实代表了古人对人与世界之关系的深入思考和思想方法上的重要进步”可知,魏晋士族文人的独立思考精神在今天同样具有价值。他们不拘泥于传统,敢于对既有的观念和制度提出质疑。由“研究者普遍重视魏晋时代个体意识的觉醒,认为这一现象对中国思想文化的发展具有极其重要的意义”可知,魏晋时期士族文人的自我尊重,自我觉醒,他们对个性自由的追求,鼓励现代人在尊重社会规范的同时,勇于展现自我,追求个性化的发展,努力提升自己的生命价值。由“魏晋被称为‘文学自觉’的时代;音乐、绘画、书法乃至围棋,大致也都是在魏晋时代产生了质的变化并呈现前所未有的兴盛”一段可知,《世说新语》中,我们可以读到许多与文学、音乐、绘画、书法有关的优美的故事,体现了多重文化的碰撞、交流和融合,魏晋士族文人对艺术的热爱和在艺术领域的成就,提醒现代人应当重视文化和艺术的滋养作用,对中华民族优秀传统文化要做好保护和传承。)

6.A (本题考查理解文本相关内容的能力。B项“不同”错误,在“关怀”上是相同的,都是长辈对晚辈生活上的关心,是出于身体健康的考虑。C项“产生了延宕的艺术效果”错误,延宕指在尖锐的冲突和紧张的情节进展中,作者利用矛盾诸方各种条件和因素,以副线上的某一情节或穿插性场面,使冲突和戏剧情势受到抑制或干扰,出现暂时的表面的缓和,实际上却更加强了冲突的尖锐性和情节,文中此处没有尖锐的冲突和紧张的剧节,“延宕”不准确。也并不是突出“我”对闲适自由生活的追求,只是一时懒散罢了。D项“都对人物刻画和情节发展起着重要作用”错误,标红的句子只是客观描述场景,没有刻画人物和情节发展方面的作用。)

7.C (本题考查分析鉴赏文本艺术特色的能力。C项“都带有浓郁的泥土气息”表述不当。语言的泥土气指带有乡土、地域方言等特点的质朴的语言,文中叙述语言清新而有韵味,没有浓郁的泥土气息。)

8.不突兀。①情节上,与上下文衔接自然。以“我”和叔远吃东西结尾,照应前文写“吃”的情节。②人物形象上,与前文叔远天真顽皮的形象一致。如叔远背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。③主题上,深化文章主题。结尾通过写我们分吃东西,突出叔远和“我”的纯真情谊,展现出当地风土人情之美。

(本题考查分析小说结尾作用的能力。首先明确“不突兀”。情节上,“一竹筒栗子,我们不知不觉就已吃完了”“我告了他今天早饭我们炒辣子鹌鹑不准多吃别的零东西”,前文多次写到吃;“我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,结尾又写吃东西,上下文衔接自然,并照应前文写“吃”的情节。人物形象上,“洗脸水还不见来,我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,叔远母亲刚说了要少吃零食,结果二人又开吃;前文有“告他栗子事已为老人发觉。叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:‘娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了’”,叔远天真顽皮,背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。前后形象一致。主题上,深化文章主题。结尾“我们二人又把放在灰里捞好的东西平分吃完了”,写叔远和“我”平分吃东西,亲密无间,没有一点主客间的客气与疏离,突出叔远和“我”的纯真情谊,展现出当地风土人情之美。)

9.①通过塑造叔远天真顽皮、热情体贴的形象,表现人性美。②通过对“我”到乡下,与叔远和他娘之间故事的叙述,反映了乡下人的淳朴与善良,表现人情美。③通过描写雪后的风景,表现自然美。④自然美、人情美、人性美相得益彰,共同营造出一个理想化的精神空间。(本题考查赏析文章审美意蕴的能力。“告他栗子事已为老人发觉。叔远装作不在意那样,走近炉边去,说:‘娘,我先还以为挂在那檐下的棕袋里栗子不干,谁知甜极了’”,叔远天真顽皮,背着母亲和“我”一起吃栗子,被发觉后,还装作不在意。“叔远以为我怕冷,旋即又把窗关上……房中矮脚火盆中的炭火炽爆着火星,叔远在那盆边钩下身子用火箸尽搅……叔远在炭盆的热灰里煨了一大捧栗子”,大雪天,叔远细心照顾“我”。文中通过塑造叔远天真顽皮、热情体贴的形象,表现人性美。叔远陪伴“我”,叔远的母亲过来探望与叮嘱,早饭做炒辣子鹌鹑,叫人送洗脸水……文中通过对“我”到乡下,与叔远和他娘之间故事的叙述,反映了乡下人的淳朴与善良,表现人情美。“雪是落得怪热闹,像一些大小不等的蝶蛾在飞,并且打着旋”“脚步踏在雪里沙沙的声音”“窗外雪片的飘扬……”,通过描写雪后的风景,表现自然美。“他通过对淳朴的爱恋的风土人情的描摹,营造了一个特殊精神空间,这个精神空间与作者所身处的特性空间形成强烈对照”,这里有淳朴的乡村生活,有纯粹的人情、人性,让人心灵放松、舒展,自然美、人情美、人性美相得益彰,共同营造出一个理想化的精神空间。)

10.BDF (原句为:晏子对曰:“君其勿忧,彼鲁君,弱主也。”意思是:晏子回答说:“君主不用忧虑。那鲁国的国君,是个懦弱的君主”)

l1.A (后一个绝是“越过”的意思。二者意思不同。)

12.A (“并用计谋使其困于陈蔡之间”错误。由原文“居期年,孔子去鲁之齐,景公不纳,故困于陈蔡之间”可知,使孔子困于陈蔡之间不是晏子的计策。)

13.(1)孔子是圣明的国相。国君不如私下表示器重孔子,假装许他做齐国的国相。(评分参考:“孔子,圣相也”判断句;“阴”,暗中,私下;后一个“相”,动词,做国相,辅助。关键点各1分,句意1分)

(2)如果(我的责问)符合礼法,即使有一百个墨子我也能驳倒他。(评分参考:“苟”,如果;“虽”,即使;“明白”,使之清楚,此意为“驳倒”,学生能译为“使他明白”就可得分,译为“使事情(或真相)清楚”也可酌情给分。)

①墨子所举晏子涉及孔子的言论与事情发生的时间有出入。楚惠王任用白公胜时,孔子已经回到鲁国五年了,白公胜与石乞作乱时,孔子已死百天。②晏子一向是赞赏孔子的,不会否定孔子的德行,可见墨子毁谤孔子所借用的晏子言论是凭空捏造的。

参考译文:

材料一:

孔子担任了鲁国的国相,齐景公对此很忧虑,就对晏子说:“邦邻有圣人,便是敌对国家的忧患。现在孔子当了鲁国的国相可怎么办?”晏子回答说:“君主不用忧虑。那鲁国的国君,是个懦弱的君主。孔子,是圣明的国相。国君不如私下表示器重孔子,假装许他做齐国的国相。孔子竭力劝谏而鲁君不听从,孔子一定会认为鲁君骄傲而来到齐国,您不要接纳他。和鲁国断绝关系,又不能在齐国接受委任,(这样)孔子就会陷入困境。”过了一年,孔子离开鲁国到齐国去,景公不接纳,所以(孔子)被困在陈、蔡两国之间。

材料二:

墨子说:“齐景公向晏子询问孔子的为人,(晏子)却没有回答,(景公)再三询问,(晏子)还是没有回答。景公说:‘对我谈论孔子的人有很多,都认为(他)是个圣贤。今天向你询问你却闭口不言,这是什么缘故?’晏子说:‘我听说孔子去楚国的时候,明明知道白公胜将要谋乱,还把石乞推荐给他。(孔子)鼓动臣子以下犯上,纵容臣子弑杀国君,这不是圣贤的行为。’”

(孔鲋)驳斥墨子道:“楚昭王在位的时候,夫子应昭王之聘前往楚国,因没有被任用而返回,周游于陈、宋、齐,卫等国。楚昭王去世后,惠王继位。楚惠王十年,令尹子西才召回王孙胜,把他封为白县县公,此时为鲁哀公十五年,夫子从卫国回到鲁国已经过了五年了。白公胜在被封爵一年后才图谋作乱。叛乱之事发生在哀公十六年的秋天,而此时夫子已去世一百天了。墨子即使要诽谤诋毁圣人,(就)凭空捏造不实之词,怎奈这件事在时间上根本不吻合,又能怎么样呢?”

曹明问孔鲋道:“我看您责问墨子的言论,事实与墨子的话正好相反,墨子太荒谬了。假如墨子能够复生,您还会和他们辩论吗?”孔鲋回答说:“如果我的责问能够符合礼法,即使有一百个墨子我也能驳倒他。假如我没有掌握正理,哪怕是一个墨子我也抵挡不住。墨子所征引的,都是假冒晏婴之名的言论。晏婴对我先祖孔子的赞赏,先祖孔子对晏婴的称誉,这样的事怎么能说得完呢?”曹明说:“能说给我听听吗?”孔鲋说:“从前齐景公问晏子,‘我要想好好治理国家,能够称霸诸侯吗?’晏婴回答说,‘贤能的官员还未完备,我曾多次向您建议,可您总是不以为然。我听说孔子是圣人,如此还会有倦怠懒惰、行为不当的时候,就有原宪子羔从旁相劝;当他萎靡不振、心灰意冷的时候,就会有子路、子夏从旁鼓舞志气;当他德欠高尚、行不勤勉的时候,就会有颜回和冉雍善意勉励。如今您有朝臣上万,兵车千乘,强加给百姓的恶政实在太多了,然而却没有谁能告诉您实情,所以我说现在贤能的官员还没有完备。’这又是晏婴对孔子的赞誉。(而孔子则)说,‘晏子善于与人交往,交往时间越长,别人越尊重他。’这又是孔子看重晏婴的地方。”曹明说:“当初我也觉得墨子攻击孔子的话有点可疑,但现在我决不会再胡乱怀疑孔圣人了。”

15.B (“词人写自己近来像楚宫里的细腰女人一样消瘦”理解错误,应是“写‘衰杨古柳’像楚宫里的细腰女人一样消瘦”)

16.①“一曲《阳关》,断肠声尽”,借用典故,从听觉角度写“愁”,在传统的离别之地,听到《阳关》曲,自然使词人肝肠寸断。②“独自凭兰桡”从视觉角度写“愁”,以人物行动表达愁绪。依依难舍的离愁,孤身飘零的悲愁,尽在“独自倚靠”的动作之中。(每点3分,意思答对即可。如有其他答案,言之成理的酌情给分)

17.(1)既替余以蕙兮 又申之以揽茝

(2)有三秋桂子 十里荷花

(3)素衣莫起风尘叹 犹及清明可到家

18.示例:A顺理成章(名正言顺)B沁人心脾(满室生香)C辗转反侧(评分参考:每空1分,共3分,答案不唯一,不是成语不给分)

19.B 【解析】文中加点的“该”表示根据情理或经验推测应该如此。A.应当﹔B.表示根据情理或经验推测应该如此;C.指示代词,指上文说过的人或事物﹔D.欠。

20.A 【解析】两句古诗包含的信息有时间、地点(春山谷雨前)和摘茶的活动(并手摘芳烟),呈现的是古人摘茶的画面,文中写到摘茶活动的有①和②两句,所以排除CD;第②句写母亲在茶叶摘回后对茶叶的加工,两句主语一致,事情相承,衔接得很紧,古诗插入其中的话会造成前后割裂,故排除B。

2l.示例:①居然懂得要小费②给出的答案长短是否有区别③如果明确说明不会付小费(评分参考:每句2分,共6分,意思对即可)

22.人工智能索要小费,或许是因为在互联网付费答题论坛中学到了优秀回答会收到提问者给的小费这一特点。(评分参考:共5分,概括准确,包含因果关系,字数合乎要求即可)

23.例文:

逐利与守利

挤上公交车前,我们大喊大叫,让自己上车;挤上车后,我们讨厌别人再挤上来。这样的情景,我们不妨看成是一种社会心理的比喻:对于自己得不到的利益或优势地位,我们总会争取并要求分享,但对于既得利益,我们却倾向于固守这种优势,避免让更多人得到。

逐利与守利,其实是人性对于利益分配的贪婪的写照。我们之所以要求别人让让可以“挤上车”,那是因为我们可以从中获得潜在的利益——成功上车并早点到家;而在挤上车后我们又不让更多人上车,一方面是为了保留自己那点可怜的空间不被再次挤压;另一方面,也是让自己在不能上车的人面前有优越感。这里仅仅是以挤上车为例,这类现象在许多生活场景中都是常见的。我们总倾向于获取更多的利益,无论是要求别人分享还是自己不愿共享,都是让自己不吃亏并尽可能更多占优的行为。这样一看,这有趣的现象,和人的本性,是密切相关的。

逐利与守利,是一组对立的矛盾,也是许多社会争端的源头。原本没有得到利益的人,总是要求别人能慷慨地把空位让出来让自己分享,而得到利益后,又自私地守着自己的那点优势。那请问,如果自己都做不到分享利益,怎么可以要求别人把利益让给你呢?在社会规则的制定中,没有分到蛋糕的人期望得到,享用蛋糕的人希望能永世不竭地享用,常常因此而产生争端,造成拉锯战,规则无法得到制定,效率也因此而降低。

解决逐利与守利的争端,应通过社会的发展和变革来实现。既然逐利和守利是人的本性,那么单从道德上要求人们让出利益来雨露均沾,显然是不现实的。只有通过社会组织形式和生产方式的变化,才能提高社会流动性,让既得利益者的优势减弱。举个例子,在旧社会人只要有一门手艺,便可以一生不用担心饭碗问题,许多人想学一门手艺,但因为行内有自我保护的规定,常常被拒绝。一旦人学会了一门技能,便也不会随便向外传授。但在互联网时代,学习技能变得如此容易,本来可以一招鲜吃遍天的“老司机”,也失去其优势。我们的社会,只有当让“守利”变得愈发不可能,才能解决逐利和守利之间的矛盾。

当然,我们也要明白:我们挤的,是一辆愈来愈快的公交车,既然不用几分钟便可以下车了,还是向里挪一挪,让更多人上来,赶紧发车回家吧!

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道记叙性材料作文题。

材料比较简练,冒号前面是“在挤公交车时我们常遇到一种有趣的现象”,它提示的是“挤公交车”这一日常场景。“现象”为何“有趣”?从下文看,在于乘客的心态发生了巨大变化。挤上车前,“大喊大叫”,迫切希望上车;“大家往里面挪一挪,里面还有地儿”表明乘车空间其实有限,想上车,需要车上的乘客让出一定资源,作出一定牺牲。从“让我们上车”到“讨厌别人再挤上来”,从“大家往里挪一挪”到“极不情愿地挪动位置”,表明“没上车的人”身份转换为“上了车的人”后,其立场、心态发生了明显变化。

考生需要思考的是:为何会如此?当身份变化、角色转换时,个人利益得失常常随之变化,个体可能由资源争夺者变为拥有者,心态容易得到满足。人常有趋利避害的一面,如果此时只考虑自身利益,不愿理解和包容他人,对人对己“双标”,就可能因维护个人既得利益而罔顾他人,引发矛盾。面对不同处境的他人,有必要换位思考,尝试去了解他人,关心他人。

引导语是:“这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。”这是高考作文常规性的要求,对于材料作文来说,就是要求从材料引申出去,不能光就材料说材料,要由此及彼延伸出去。思考,是要理性思考,考查思维的深度、广度与灵敏性。就作文来说,就是要强调论证与说理,深入思考材料的思想、意义。“请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章”,提示考生应当结合个体的真实感受来说理,不能写得空泛。建议集中于某一方面写作,观点明确。

具体写作时,可以先概述“挤公交车”现象人们心态的变化,然后引申出其它类似的现象;接着要深入挖掘背后的根源,角色身份的变化,导致心理的转换,然后思考背后的人性劣根;最后思考如何避免这种现象,给出解决问题的办法,比如多换位思考,多理解他人,如何正确处理资源竞争等等。

立意:

1.学会换位思考,和谐人际关系。

2.付出善意,才可能收获善意。

3.待人待己,莫要双标。

4.如何面对资源存量时代的竞争。

同课章节目录