高中地理人教版(2019)选择性必修2 2.2生态脆弱区的综合治理课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修2 2.2生态脆弱区的综合治理课件(共40张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 100.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

2.2 生态脆弱区的综合治理

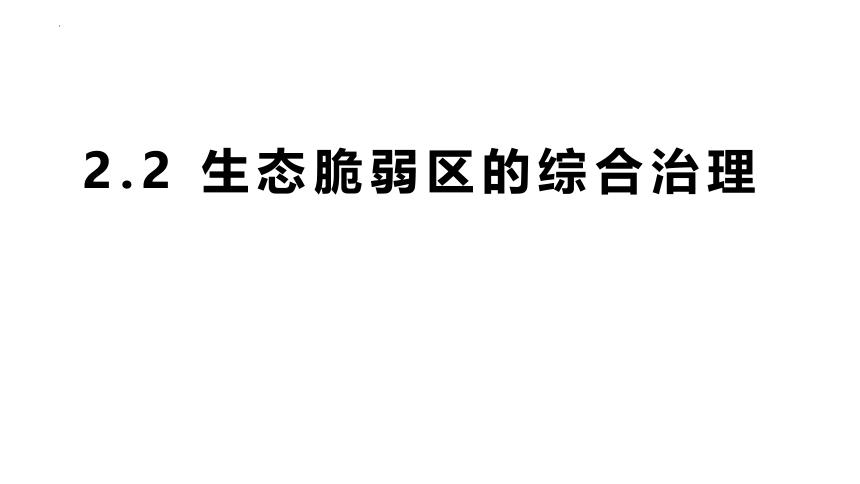

浑善达克沙地位置和景观

1.20世纪后期,浑善达克沙地为什么草场退化严重?

2.现在的浑善达克沙地是如何从草原变成了生态绿洲?

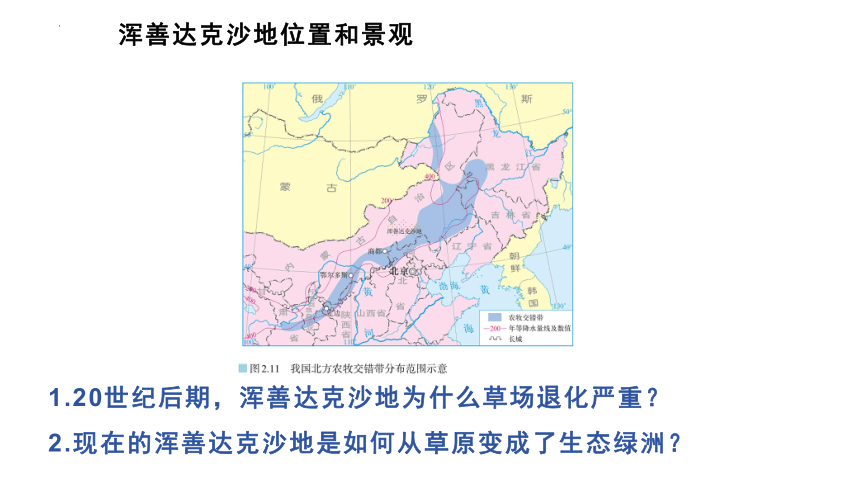

读教材P23,第一段找出生态脆弱区的概念,分布及主要问题。

生态脆弱度分布

干湿区分布

农业分布

读图,找出我国的生态脆弱区重度以上主要分布在哪些地形区?并思考生态脆弱区分布区的环境特征。

等高线地形图、数字地形图

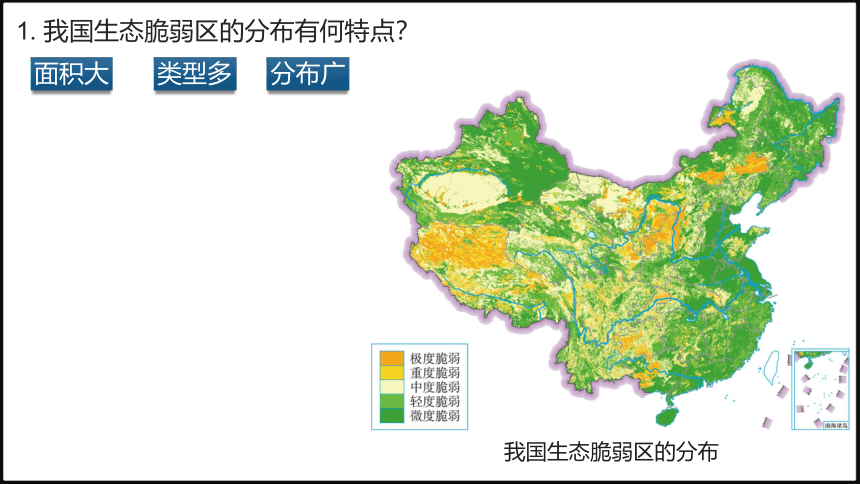

面积大

类型多

分布广

我国生态脆弱区的分布

1. 我国生态脆弱区的分布有何特点?

等高线地形图、数字地形图

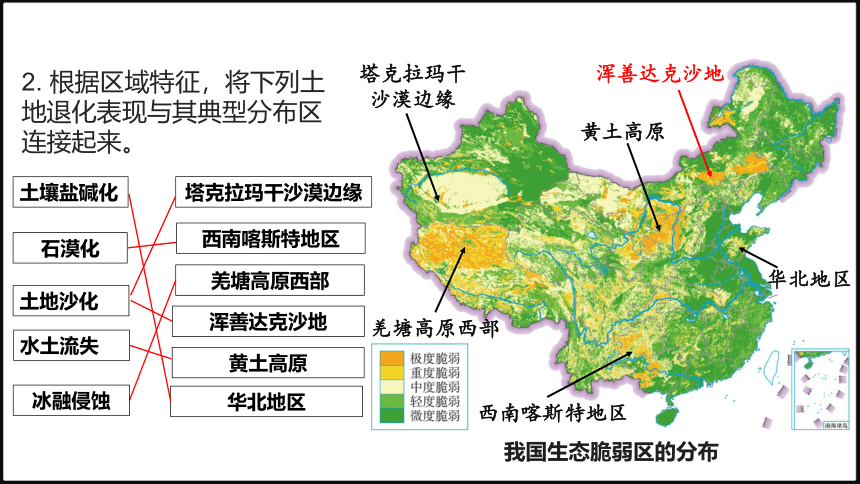

2. 根据区域特征,将下列土地退化表现与其典型分布区连接起来。

我国生态脆弱区的分布

浑善达克沙地

黄土高原

西南喀斯特地区

塔克拉玛干沙漠边缘

羌塘高原西部

塔克拉玛干沙漠边缘

石漠化

土地沙化

土壤盐碱化

西南喀斯特地区

羌塘高原西部

浑善达克沙地

华北地区

黄土高原

冰融侵蚀

水土流失

华北地区

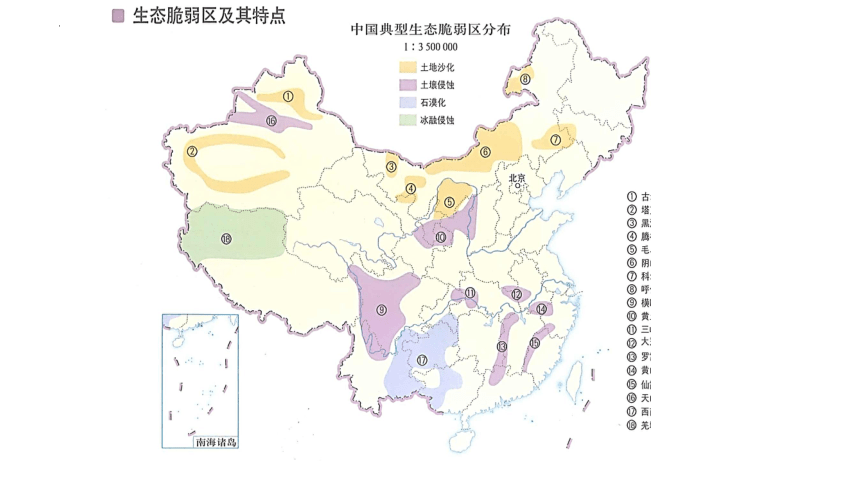

中国喀斯特分布图

中国地形

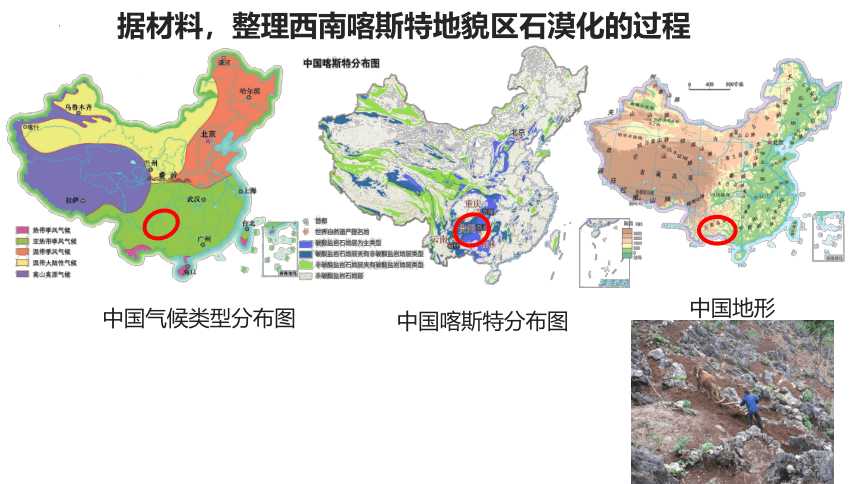

据材料,整理西南喀斯特地貌区石漠化的过程

中国气候类型分布图

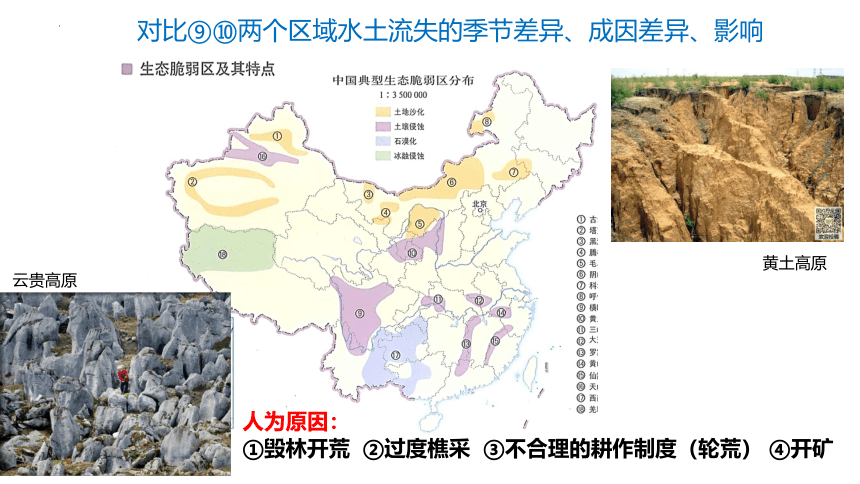

对比⑨⑩两个区域水土流失的季节差异、成因差异、影响

云贵高原

黄土高原

人为原因:

①毁林开荒 ②过度樵采 ③不合理的耕作制度(轮荒) ④开矿

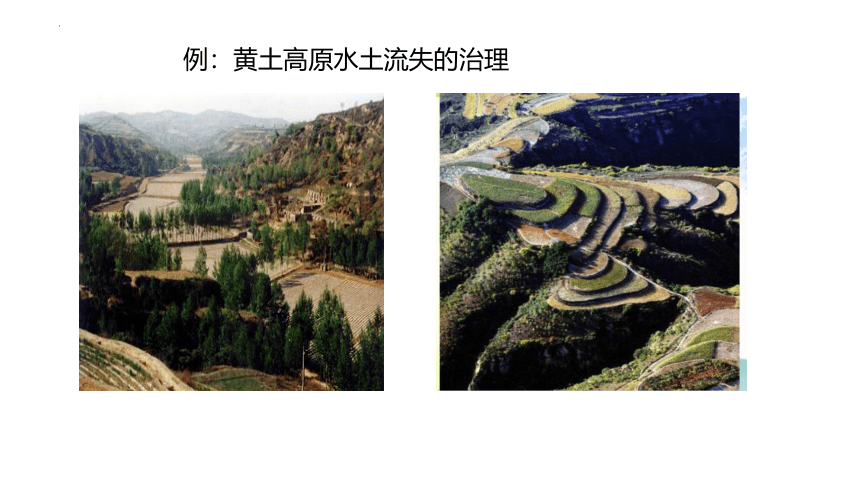

例:黄土高原水土流失的治理

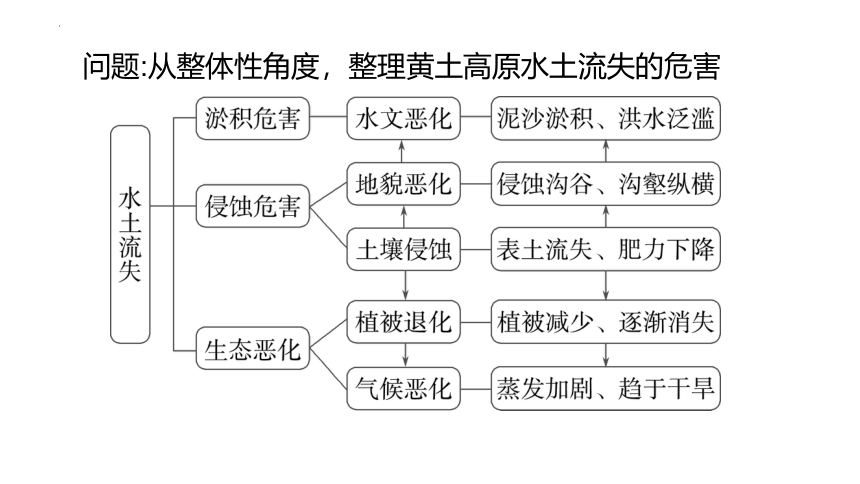

问题:从整体性角度,整理黄土高原水土流失的危害

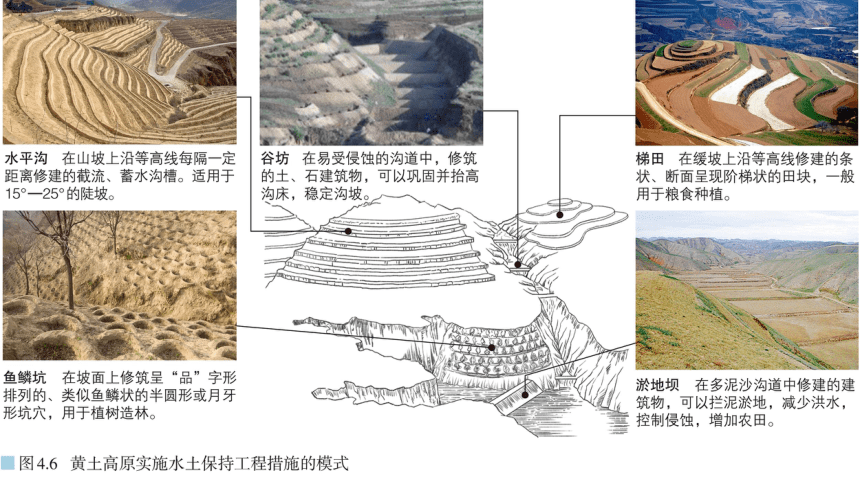

水平沟

谷坊

梯田

鱼鳞坑

淤地坝

1对比1956-1986年小浪底上下游输沙量的变化差异,思考原因

2.从输沙量随时间逐渐减少,感受水土流失治理任务单艰巨。

3.描述2006-2016年从上游到下游输沙量的变化,思考原因。

P64看书后回答问题:

1.画剖面图,标明塬、坡、沟的位置

2.将保塬护坡固沟的具体措施从工程、生物、农业措施分类,并分别思考这些措施对水土保持的影响。

观察思考:为什么种植业对水分的要求比畜牧业更高?

思考:

(1)描述我国农牧交错地带的分布特征。

(2)推测农进牧退时期的气候变化。为什么这样变?

1961

1967

1973

1979

1985

1991

1997

2003

2009

100

200

300

400

500

降水量/mm

年降水量的变化

多年平均年内各月降水量

1.依据图2.12a,估算鄂尔多斯市多年平均降水量;

依据图2.12b,找出其年降水量最多与最少的年份及其数值。

2.鄂尔多斯市年际降水量变化对农业耕作和牧业发展产生什么影响 对土地退化产生什么影响?

3.该地降水的季节变化对土地退化有什么影响?

思考:

思考:1.为什么冬春季多大风?

2.为什么冬春季大风会让土地极易遭受侵蚀?

据P26教材:

1.人为原因中的根本原因是什么?

2.用框架图整理过度开垦与土地退化的思维过程

描述过度放牧如何影响该地的土地退化,并思考其根本原因。

采矿、樵采、修路对生态的破坏

阅读教材,回答:

1.分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化潜在威胁的自然因素。

2. 萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主,20世纪以来,随着人口和经济的发展及交通条件的改善,这里的游牧业向商品性定居牧业转变,根据图2.15分析这一转变对草场带来的影响。

3.20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题。试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

P28第一段:

找到治理土地退化的原则。

关键词:保护、恢复自然环境、生物、工程、经济、社会、人地和谐

优化土地利用结构

自然条件的差异性

土地的适宜性

宜农则农

宜林则林

宜牧则牧

集约化、高效、特色的农牧业及其产品加工业

构筑防护林体系

生物措施

工程措施

灌草相结合

人工补种植物

小流域综合治理

固沙防沙

扎草方格

打坝淤地

工程措施举例

鱼鳞坑

以地养地,自然恢复

自然条件好的区域

解决牲畜

食草问题

退化的草场休牧

退化的草场自然恢复

人工种植高产牧草

调整牲畜结构和数量

调整牲畜结构

农牧交错带的退化草场

减少山羊等对草场破坏严重的畜种比例

增加肉牛等比重

牲畜数量控制在草场承载力范围内

固沙防沙

山羊践踏表土,啃食草根

肉牛

调整畜牧结构

看P29案例,回答以下问题:

1.乌兰察布市的地理位置有什么特点

2.20世纪60年代以后乌兰察布市草原基本消失的原因是什么

3.乌兰察布市由种植早春作物小麦、莜麦等粮食作物转变为种植晚秋作物马铃薯和甜菜等经济作物的原因是什么

4.通过退耕还林(草).乌兰察布市农业土地利用结构、农业产业结构发生了怎样的变化

5.乌兰察布市通过生态整治带来了哪些积极效益

思考:

1.精心设计的多层次、高密度的防风林为什么枯死 而自然恢复的榆树却长势较好

2.植树造林是任何生态脆弱区生态建设的最佳措施吗

等高线地形图、数字地形图

小结:因果法分析生态问题的防治措施

土地退化的原因

自然原因

多大风

降水量具有临界性且变率大

土质疏松,多沙质沉积物

(潜在威胁)

人为原因

人口激增

不合理的人类活动

水资源利用不当

过度开垦

过度放牧

过度樵采

其他(如工程建设)

(主要原因)

利用生物措施和工程措施构筑防护体系

控制人口数量

提高人口素质

优化土地利用结构

调整牲畜结构和数量;

种植高产牧草,以地养地

综合措施解决能源问题

合理利用水资源

37、(1)I 阶段湖沼面积(或湖沼沉积)有所扩大(变大/扩张/增多/上升),风沙活动(或风沙沉积)波动中略有减弱(减小/变弱/下降/降低);(2分)

II 阶段湖沼面积达(或湖沼沉积)到最大(极盛),风沙活动(或风沙沉积)先弱后强;(2分)

Ⅲ阶段湖沼面积骤减(减小/变弱/下降/降低),风沙活动(或风沙沉积)剧烈波动(起伏大/波动强烈/波动剧烈),增强。(2分)(三个阶段必须前后都答对才得分,答对一半没有分)

湖沼面积与风沙活动此消彼长/负相关(或者将其描述出来)。答反比例不给分。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(1)分别简述图8所示I、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。(8分)

(1)I 阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;II 阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;Ⅲ阶段湖沼面积骤减,风沙活动剧烈波动,增强。湖沼面积与风沙活动 此消彼长。

(2)气温无明显变化趋势/无明显上升(下降)/变化平缓(稳定)趋势;(2分)

降水呈波动增加(增多、上升、增大、变大、变多);(2分)

有利于当地植被生长/植被茂盛/植被增多/植被覆盖度增加/,(答绿化、植树造林不给分)。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。(6分)

(2)气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)人类活动强度增加,生产(工业、农业)生活消耗的水量增加(耗水量大);(4分)(答人类消耗的水量增加、用水量增加、水资源增加、灌溉用水只得2分,工业、农业和生活3方面答两个行业得4分,答一个得2分。);(4分)

导致蒸发(腾)增加/增发增强/增发多。(答人口增多、人类活动强度增加不给分,答案必须跟水有关)。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(3)毛乌素沙地1995~2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。(6分)

(3)人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(4)赞同 理由:降水量增加/多了/湿润;(2分)

绿化/植被多/植树造林/绿地增多(2分)(答气候变化、全球变暖不给分)

反对 理由:这些年/以后/今后/将来/未来会变干旱或干旱加剧/降水少气候波动;(2分);过度绿化/大量绿化/大规模绿化/过度(大量)植树/过度发展农业或蒸腾量大;(2分)(不答过度不得分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同?表明你的态度并说明理由。(4分)

(4)赞同 理由:年降水量已增加到近 450 毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对 理由:沙地是一种自然景观,1 万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸腾量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

2.2 生态脆弱区的综合治理

浑善达克沙地位置和景观

1.20世纪后期,浑善达克沙地为什么草场退化严重?

2.现在的浑善达克沙地是如何从草原变成了生态绿洲?

读教材P23,第一段找出生态脆弱区的概念,分布及主要问题。

生态脆弱度分布

干湿区分布

农业分布

读图,找出我国的生态脆弱区重度以上主要分布在哪些地形区?并思考生态脆弱区分布区的环境特征。

等高线地形图、数字地形图

面积大

类型多

分布广

我国生态脆弱区的分布

1. 我国生态脆弱区的分布有何特点?

等高线地形图、数字地形图

2. 根据区域特征,将下列土地退化表现与其典型分布区连接起来。

我国生态脆弱区的分布

浑善达克沙地

黄土高原

西南喀斯特地区

塔克拉玛干沙漠边缘

羌塘高原西部

塔克拉玛干沙漠边缘

石漠化

土地沙化

土壤盐碱化

西南喀斯特地区

羌塘高原西部

浑善达克沙地

华北地区

黄土高原

冰融侵蚀

水土流失

华北地区

中国喀斯特分布图

中国地形

据材料,整理西南喀斯特地貌区石漠化的过程

中国气候类型分布图

对比⑨⑩两个区域水土流失的季节差异、成因差异、影响

云贵高原

黄土高原

人为原因:

①毁林开荒 ②过度樵采 ③不合理的耕作制度(轮荒) ④开矿

例:黄土高原水土流失的治理

问题:从整体性角度,整理黄土高原水土流失的危害

水平沟

谷坊

梯田

鱼鳞坑

淤地坝

1对比1956-1986年小浪底上下游输沙量的变化差异,思考原因

2.从输沙量随时间逐渐减少,感受水土流失治理任务单艰巨。

3.描述2006-2016年从上游到下游输沙量的变化,思考原因。

P64看书后回答问题:

1.画剖面图,标明塬、坡、沟的位置

2.将保塬护坡固沟的具体措施从工程、生物、农业措施分类,并分别思考这些措施对水土保持的影响。

观察思考:为什么种植业对水分的要求比畜牧业更高?

思考:

(1)描述我国农牧交错地带的分布特征。

(2)推测农进牧退时期的气候变化。为什么这样变?

1961

1967

1973

1979

1985

1991

1997

2003

2009

100

200

300

400

500

降水量/mm

年降水量的变化

多年平均年内各月降水量

1.依据图2.12a,估算鄂尔多斯市多年平均降水量;

依据图2.12b,找出其年降水量最多与最少的年份及其数值。

2.鄂尔多斯市年际降水量变化对农业耕作和牧业发展产生什么影响 对土地退化产生什么影响?

3.该地降水的季节变化对土地退化有什么影响?

思考:

思考:1.为什么冬春季多大风?

2.为什么冬春季大风会让土地极易遭受侵蚀?

据P26教材:

1.人为原因中的根本原因是什么?

2.用框架图整理过度开垦与土地退化的思维过程

描述过度放牧如何影响该地的土地退化,并思考其根本原因。

采矿、樵采、修路对生态的破坏

阅读教材,回答:

1.分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化潜在威胁的自然因素。

2. 萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主,20世纪以来,随着人口和经济的发展及交通条件的改善,这里的游牧业向商品性定居牧业转变,根据图2.15分析这一转变对草场带来的影响。

3.20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题。试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

P28第一段:

找到治理土地退化的原则。

关键词:保护、恢复自然环境、生物、工程、经济、社会、人地和谐

优化土地利用结构

自然条件的差异性

土地的适宜性

宜农则农

宜林则林

宜牧则牧

集约化、高效、特色的农牧业及其产品加工业

构筑防护林体系

生物措施

工程措施

灌草相结合

人工补种植物

小流域综合治理

固沙防沙

扎草方格

打坝淤地

工程措施举例

鱼鳞坑

以地养地,自然恢复

自然条件好的区域

解决牲畜

食草问题

退化的草场休牧

退化的草场自然恢复

人工种植高产牧草

调整牲畜结构和数量

调整牲畜结构

农牧交错带的退化草场

减少山羊等对草场破坏严重的畜种比例

增加肉牛等比重

牲畜数量控制在草场承载力范围内

固沙防沙

山羊践踏表土,啃食草根

肉牛

调整畜牧结构

看P29案例,回答以下问题:

1.乌兰察布市的地理位置有什么特点

2.20世纪60年代以后乌兰察布市草原基本消失的原因是什么

3.乌兰察布市由种植早春作物小麦、莜麦等粮食作物转变为种植晚秋作物马铃薯和甜菜等经济作物的原因是什么

4.通过退耕还林(草).乌兰察布市农业土地利用结构、农业产业结构发生了怎样的变化

5.乌兰察布市通过生态整治带来了哪些积极效益

思考:

1.精心设计的多层次、高密度的防风林为什么枯死 而自然恢复的榆树却长势较好

2.植树造林是任何生态脆弱区生态建设的最佳措施吗

等高线地形图、数字地形图

小结:因果法分析生态问题的防治措施

土地退化的原因

自然原因

多大风

降水量具有临界性且变率大

土质疏松,多沙质沉积物

(潜在威胁)

人为原因

人口激增

不合理的人类活动

水资源利用不当

过度开垦

过度放牧

过度樵采

其他(如工程建设)

(主要原因)

利用生物措施和工程措施构筑防护体系

控制人口数量

提高人口素质

优化土地利用结构

调整牲畜结构和数量;

种植高产牧草,以地养地

综合措施解决能源问题

合理利用水资源

37、(1)I 阶段湖沼面积(或湖沼沉积)有所扩大(变大/扩张/增多/上升),风沙活动(或风沙沉积)波动中略有减弱(减小/变弱/下降/降低);(2分)

II 阶段湖沼面积达(或湖沼沉积)到最大(极盛),风沙活动(或风沙沉积)先弱后强;(2分)

Ⅲ阶段湖沼面积骤减(减小/变弱/下降/降低),风沙活动(或风沙沉积)剧烈波动(起伏大/波动强烈/波动剧烈),增强。(2分)(三个阶段必须前后都答对才得分,答对一半没有分)

湖沼面积与风沙活动此消彼长/负相关(或者将其描述出来)。答反比例不给分。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(1)分别简述图8所示I、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。(8分)

(1)I 阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;II 阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;Ⅲ阶段湖沼面积骤减,风沙活动剧烈波动,增强。湖沼面积与风沙活动 此消彼长。

(2)气温无明显变化趋势/无明显上升(下降)/变化平缓(稳定)趋势;(2分)

降水呈波动增加(增多、上升、增大、变大、变多);(2分)

有利于当地植被生长/植被茂盛/植被增多/植被覆盖度增加/,(答绿化、植树造林不给分)。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。(6分)

(2)气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)人类活动强度增加,生产(工业、农业)生活消耗的水量增加(耗水量大);(4分)(答人类消耗的水量增加、用水量增加、水资源增加、灌溉用水只得2分,工业、农业和生活3方面答两个行业得4分,答一个得2分。);(4分)

导致蒸发(腾)增加/增发增强/增发多。(答人口增多、人类活动强度增加不给分,答案必须跟水有关)。(2分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(3)毛乌素沙地1995~2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。(6分)

(3)人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(4)赞同 理由:降水量增加/多了/湿润;(2分)

绿化/植被多/植树造林/绿地增多(2分)(答气候变化、全球变暖不给分)

反对 理由:这些年/以后/今后/将来/未来会变干旱或干旱加剧/降水少气候波动;(2分);过度绿化/大量绿化/大规模绿化/过度(大量)植树/过度发展农业或蒸腾量大;(2分)(不答过度不得分)

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同?表明你的态度并说明理由。(4分)

(4)赞同 理由:年降水量已增加到近 450 毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对 理由:沙地是一种自然景观,1 万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸腾量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。