第1课 中国古代政治制度的形成与发展 提升训练--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理(含答案)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 提升训练--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 199.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-01 08:14:53 | ||

图片预览

文档简介

中国古代政治制度的形成与发展

一、选择题

1.(2023·湖北武汉二模)军机处初设时,就是为了“筹办军务”,既无正式衙署,亦无专职官员。当时在军机处入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务。这表明,军机处( )

A.处于临时机构地位

B.弱化了对官僚机构的控制

C.具有分权制衡特点

D.助长了因循守旧政治风气

2.(2023·山东青岛期末)下表材料可以用来说明( )

武公……十年(公元前688年),伐邽、冀戎,初县之

孝公十二年(公元前350年),并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县

惠文王十三年(公元前312年),又攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡

(嬴)政代立为秦王……秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣

A.郡县制完全取代了分封制

B.郡县制在秦国已占主导地位

C.商鞅变法普遍推行郡县制

D.秦始皇统一后采用郡县制度

3.(2023·山东招远一中期末)有学者提出:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正—反—合”阶段的“合”。据此推断,所谓的“合”是指( )

A.铲除了唐后期以来的地方割据势力

B.延续了两宋时削弱地方权力的传统

C.实现了中央集权与地方分权相结合

D.加强了对地方军事和政治上的控制

4.(2023·山东模拟)宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立( )

A.体现重文轻武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

解析: 根据材料信息可知,宋代路的设立,将地方权力分割为不同板块,各自负责,武的理念,排除A项;过度分割权力导致机构冗滥,效率低下,排除B项;材料中并未体现这一体制对后世体制的影响,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东省实验中学模拟预测)元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置,“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这有助于( )

A.强化行省对地方有效管辖

B.增强对国家政治认同感

C.推动政治文化格局的演变

D.促进民族大交融的趋势

6.(2023·山东沂南一中期末)《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化可以看出( )

A.贵族政治遭到史家的封杀

B.中央集权的不断强化

C.作者思想境界的差异巨大

D.官修史书缺乏固定体例

7.王国维在《殷周制度论》中写道:“鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩,夏、殷以来古国,方之蔑矣。由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。”这说明( )

A.分封制加强了诸侯与周王的隶属关系

B.西周姬姓封国承担的贡赋较重

C.分封制促进了东方诸侯国的社会发展

D.周天子权力高度集中局面形成

8.据统计,从汉文帝十六年(公元前164年)到汉武帝元封五年(公元前106年),郡级政区的数量由24个增长到了108个。这一变化反映出( )

A.中央集权不断加强 B.分裂问题日益严重

C.诸侯实力不断增强 D.君主权力渐趋分散

9.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废宰相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

10.“谤”字本义是指议论或批评别人的过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉后,“谤木”完全失去原有的功用,而“诽谤”也由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A.皇权官僚体制确立 B.民众言论空间狭窄

C.儒学成为正统思想 D.法律体系不断完善

11.宋代丞相吕蒙正曾说:“中书、枢密院,自来难处之地。唐末帝王专委臣下,致多阙失,兼家族罕有保全。今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨,臣等实知荣幸。”这说明( )

A.唐末帝王不顾大臣安危 B.宋代中央集权加强

C.藩镇割据削弱唐末皇权 D.宋代君主专制强化

12.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担

B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展

D.边疆治理的发展推动民族交融

二、综合题

13.(2023·潍坊市统考)阅读材料,回答问题。

材料一

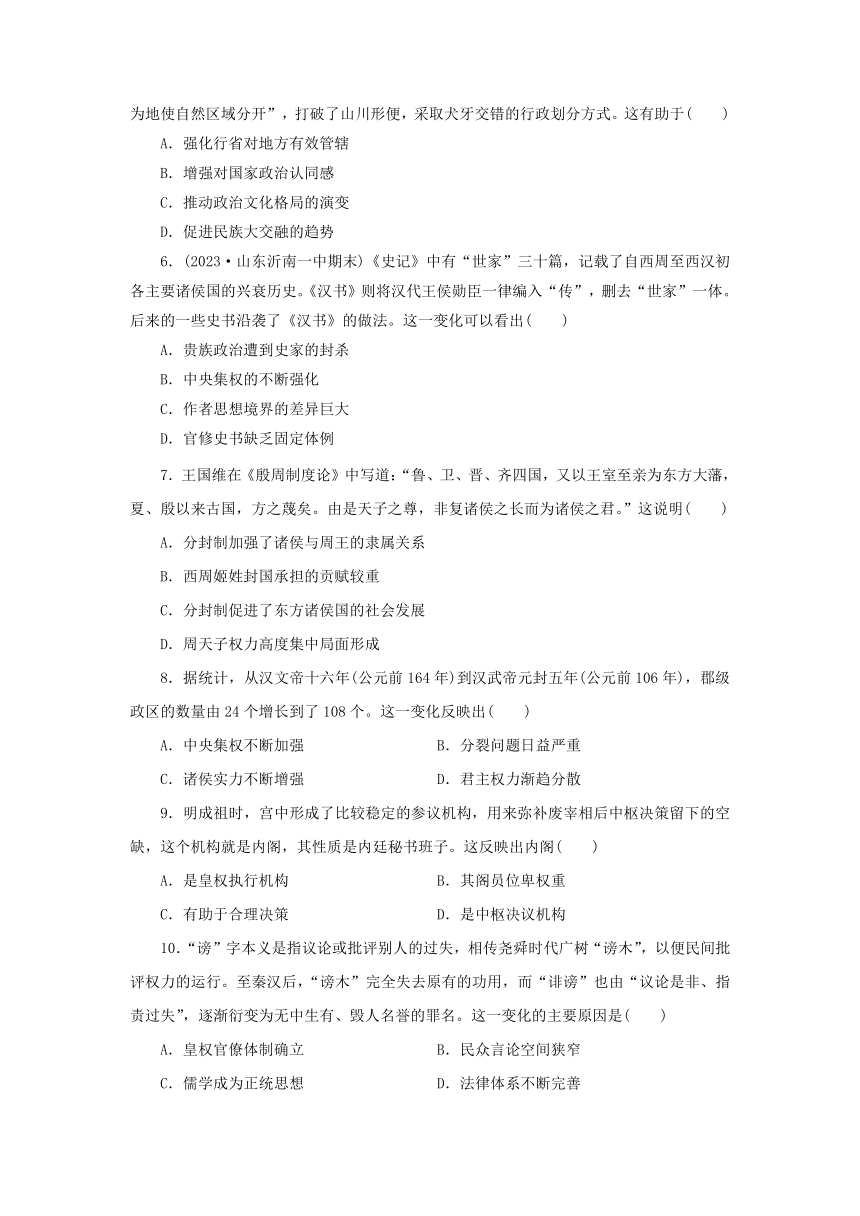

丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:法令由一统,命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”。……更名民曰“黔首”。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北乡户,北据河为塞,并阴山至辽东。徙天下豪富於咸阳十二万户。

——《史记·秦始皇本纪》

秦朝形势图

材料二 统治是一种支配性权利,是建立在强大外力压迫的基础上的控制方式,其特点主要有:(1)统治的主体只能是政府机构,(2)权力的运行方式是自上而下的,(3)依靠强制力的威慑。

——摘编自毛光霞《秦汉转型时期乡绅

治理的功能研究》

(1)材料一中的哪些信息可以为材料二的观点提供佐证?

(2)结合秦朝的兴衰,谈谈你对材料二观点的认识。

中国古代政治制度的形成与发展

一、选择题

1.(2023·湖北武汉二模)军机处初设时,就是为了“筹办军务”,既无正式衙署,亦无专职官员。当时在军机处入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务。这表明,军机处( )

A.处于临时机构地位

B.弱化了对官僚机构的控制

C.具有分权制衡特点

D.助长了因循守旧政治风气

解析: 根据材料“……既无正式衙署,亦无专职官员……入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务”可知,军机处初设时,是一个临时机构。结合所学可知,军机处是雍正帝时,为用兵西北,防止军机泄密而设立的临时机构,A项正确;军机处的设置,是君权加强的体现,强化了对官僚机构的控制,排除B项;对于中国古代政治制度而言,分权是为了加强专制集权,而且分权制衡是近代西方资本主义政治制度的特点,排除C项;材料未体现因循守旧政治风气,且军机处的设立,提高了办事效率,排除D项。故选A项。

2.(2023·山东青岛期末)下表材料可以用来说明( )

武公……十年(公元前688年),伐邽、冀戎,初县之

孝公十二年(公元前350年),并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县

惠文王十三年(公元前312年),又攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡

(嬴)政代立为秦王……秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣

A.郡县制完全取代了分封制

B.郡县制在秦国已占主导地位

C.商鞅变法普遍推行郡县制

D.秦始皇统一后采用郡县制度

解析: 依据材料中的时间分析,秦武公时期(春秋时期)已经置县;秦孝公以后(亦即商鞅变法以后),聚乡为县,更成为定制;秦始皇即位以前,郡县制在秦国的地方行政制度中已占主导地位,B项正确;郡县制完全取代分封制是在秦统一全国后,与材料时间不符,排除A项;商鞅变法只是在秦国推广郡县制,而不是全国,不具有普遍性,排除C项;材料的时间截止到秦始皇即位,并未对秦统一后的措施进行描述,排除D项。故选B项。

3.(2023·山东招远一中期末)有学者提出:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正—反—合”阶段的“合”。据此推断,所谓的“合”是指( )

A.铲除了唐后期以来的地方割据势力

B.延续了两宋时削弱地方权力的传统

C.实现了中央集权与地方分权相结合

D.加强了对地方军事和政治上的控制

解析: 根据材料“相当于自隋朝始第三个‘正—反—合’阶段的‘合’”可知,这里的“正”指郡县制加强了中央集权,“反”指藩镇割据下地方的自主权过大,那么“合”应为既发挥中央的集权又照顾地方分权,C项正确;“铲除了地方割据”说法过于绝对化,排除A项;B项强调的是“正”,而非合,排除;D项强调的是“正”而非合,排除。故选C项。

4.(2023·山东模拟)宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立( )

A.体现重文轻武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

解析: 根据材料信息可知,宋代路的设立,将地方权力分割为不同板块,各自负责,分别隶属中央,意在削弱地方割据的基础,加强中央集权,D项正确;材料无法体现重文轻武的理念,排除A项;过度分割权力导致机构冗滥,效率低下,排除B项;材料中并未体现这一体制对后世体制的影响,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东省实验中学模拟预测)元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置,“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这有助于( )

A.强化行省对地方有效管辖

B.增强对国家政治认同感

C.推动政治文化格局的演变

D.促进民族大交融的趋势

解析: 根据材料可知,元朝统治者打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式,有利于加强中央集权,这就等于增强对国家统一的政治认同感,B项正确;材料仅涉及行省的划分原则,不涉及行省对地方的有效管辖,排除A项;元朝统治者的行政划分方式主要是有助于其政治统治,而不是政治文化格局的演变,排除C项;元朝统治者的行政划分方式主要是出于维护统治、加强中央集权的需要,而不是促进民族交融,排除D项。故选B项。

6.(2023·山东沂南一中期末)《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化可以看出( )

A.贵族政治遭到史家的封杀

B.中央集权的不断强化

C.作者思想境界的差异巨大

D.官修史书缺乏固定体例

解析: 根据所学知识可知,西周实行分封制,西汉初实行郡县与封国并存,所以,西汉史学家司马迁在《史记》中专辟“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰;而汉武帝以后,通过“推恩令”等举措,封国势力受到极大削弱,中央集权得到强化,所以,成书于东汉的《汉书》“将汉代王侯勋臣一律编入‘传’,删去‘世家’一体”,B项正确;官僚政治取代贵族政治是历史发展的结果,而不是史学家封杀的结果,排除A项;司马迁和班固作为封建地主阶级史学家,思想境界没有根本性的差异,排除C项;《史记》与《汉书》均是纪传体史书,体例相同,排除D项。故选B项。

7.王国维在《殷周制度论》中写道:“鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩,夏、殷以来古国,方之蔑矣。由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。”这说明( )

A.分封制加强了诸侯与周王的隶属关系

B.西周姬姓封国承担的贡赋较重

C.分封制促进了东方诸侯国的社会发展

D.周天子权力高度集中局面形成

【解析】材料“由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君”强调分封制下周天子是诸侯的君王,这说明分封制加强了诸侯与周王的隶属关系,故A项正确;B、C两项在材料中无法体现,排除;西周尚未形成权力高度集中的局面,排除D项。

8.据统计,从汉文帝十六年(公元前164年)到汉武帝元封五年(公元前106年),郡级政区的数量由24个增长到了108个。这一变化反映出( )

A.中央集权不断加强 B.分裂问题日益严重

C.诸侯实力不断增强 D.君主权力渐趋分散

【解析】根据材料并结合所学知识可知,汉初实行郡国并行制,汉武帝时期,诸侯国的势力不断被削弱,地方郡级政区大量增加,这反映出中央对地方的控制加强,故选A项。

9.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废宰相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

【解析】根据材料并结合所学知识可知,明朝内阁是皇帝的秘书班子,内阁大学士备皇帝顾问,协助皇帝处理各种政务,有助于皇帝作出合理决策,故C项正确。

10.“谤”字本义是指议论或批评别人的过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉后,“谤木”完全失去原有的功用,而“诽谤”也由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A.皇权官僚体制确立 B.民众言论空间狭窄

C.儒学成为正统思想 D.法律体系不断完善

【解析】根据材料并结合所学知识可知,秦汉时期,皇权官僚体制确立,皇权至高无上,皇帝拥有绝对的权威,“诽谤”也因此由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名,故选A项。

11.宋代丞相吕蒙正曾说:“中书、枢密院,自来难处之地。唐末帝王专委臣下,致多阙失,兼家族罕有保全。今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨,臣等实知荣幸。”这说明( )

A.唐末帝王不顾大臣安危 B.宋代中央集权加强

C.藩镇割据削弱唐末皇权 D.宋代君主专制强化

【解析】材料“今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨”反映了宋代君主权力的加强,故D项正确。

12.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担

B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展

D.边疆治理的发展推动民族交融

【解析】根据材料可知,雍正帝支持鄂尔泰在云南地区疏通水路、招徕商贾的上疏,说明中央支持落后地方的开发,即中央集权加速边疆地区的开发,故B项正确。

二、综合题

13.(2023·潍坊市统考)阅读材料,回答问题。

材料一

丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:法令由一统,命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”。……更名民曰“黔首”。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北乡户,北据河为塞,并阴山至辽东。徙天下豪富於咸阳十二万户。

——《史记·秦始皇本纪》

秦朝形势图

材料二 统治是一种支配性权利,是建立在强大外力压迫的基础上的控制方式,其特点主要有:(1)统治的主体只能是政府机构,(2)权力的运行方式是自上而下的,(3)依靠强制力的威慑。

——摘编自毛光霞《秦汉转型时期乡绅

治理的功能研究》

(1)材料一中的哪些信息可以为材料二的观点提供佐证?

(2)结合秦朝的兴衰,谈谈你对材料二观点的认识。

答案:(1)佐证:法令由一统;收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中;徙天下豪富於咸阳十二万户。

(2)认识:兴:秦朝建立的中央集权制度,加强了中央集权,强化了对地方的管理,巩固了多民族国家的统一。衰:频繁的徭役和兵役,加重了人民负担,激化了社会矛盾,最终导致灭亡。

一、选择题

1.(2023·湖北武汉二模)军机处初设时,就是为了“筹办军务”,既无正式衙署,亦无专职官员。当时在军机处入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务。这表明,军机处( )

A.处于临时机构地位

B.弱化了对官僚机构的控制

C.具有分权制衡特点

D.助长了因循守旧政治风气

2.(2023·山东青岛期末)下表材料可以用来说明( )

武公……十年(公元前688年),伐邽、冀戎,初县之

孝公十二年(公元前350年),并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县

惠文王十三年(公元前312年),又攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡

(嬴)政代立为秦王……秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣

A.郡县制完全取代了分封制

B.郡县制在秦国已占主导地位

C.商鞅变法普遍推行郡县制

D.秦始皇统一后采用郡县制度

3.(2023·山东招远一中期末)有学者提出:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正—反—合”阶段的“合”。据此推断,所谓的“合”是指( )

A.铲除了唐后期以来的地方割据势力

B.延续了两宋时削弱地方权力的传统

C.实现了中央集权与地方分权相结合

D.加强了对地方军事和政治上的控制

4.(2023·山东模拟)宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立( )

A.体现重文轻武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

解析: 根据材料信息可知,宋代路的设立,将地方权力分割为不同板块,各自负责,武的理念,排除A项;过度分割权力导致机构冗滥,效率低下,排除B项;材料中并未体现这一体制对后世体制的影响,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东省实验中学模拟预测)元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置,“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这有助于( )

A.强化行省对地方有效管辖

B.增强对国家政治认同感

C.推动政治文化格局的演变

D.促进民族大交融的趋势

6.(2023·山东沂南一中期末)《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化可以看出( )

A.贵族政治遭到史家的封杀

B.中央集权的不断强化

C.作者思想境界的差异巨大

D.官修史书缺乏固定体例

7.王国维在《殷周制度论》中写道:“鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩,夏、殷以来古国,方之蔑矣。由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。”这说明( )

A.分封制加强了诸侯与周王的隶属关系

B.西周姬姓封国承担的贡赋较重

C.分封制促进了东方诸侯国的社会发展

D.周天子权力高度集中局面形成

8.据统计,从汉文帝十六年(公元前164年)到汉武帝元封五年(公元前106年),郡级政区的数量由24个增长到了108个。这一变化反映出( )

A.中央集权不断加强 B.分裂问题日益严重

C.诸侯实力不断增强 D.君主权力渐趋分散

9.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废宰相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

10.“谤”字本义是指议论或批评别人的过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉后,“谤木”完全失去原有的功用,而“诽谤”也由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A.皇权官僚体制确立 B.民众言论空间狭窄

C.儒学成为正统思想 D.法律体系不断完善

11.宋代丞相吕蒙正曾说:“中书、枢密院,自来难处之地。唐末帝王专委臣下,致多阙失,兼家族罕有保全。今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨,臣等实知荣幸。”这说明( )

A.唐末帝王不顾大臣安危 B.宋代中央集权加强

C.藩镇割据削弱唐末皇权 D.宋代君主专制强化

12.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担

B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展

D.边疆治理的发展推动民族交融

二、综合题

13.(2023·潍坊市统考)阅读材料,回答问题。

材料一

丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:法令由一统,命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”。……更名民曰“黔首”。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北乡户,北据河为塞,并阴山至辽东。徙天下豪富於咸阳十二万户。

——《史记·秦始皇本纪》

秦朝形势图

材料二 统治是一种支配性权利,是建立在强大外力压迫的基础上的控制方式,其特点主要有:(1)统治的主体只能是政府机构,(2)权力的运行方式是自上而下的,(3)依靠强制力的威慑。

——摘编自毛光霞《秦汉转型时期乡绅

治理的功能研究》

(1)材料一中的哪些信息可以为材料二的观点提供佐证?

(2)结合秦朝的兴衰,谈谈你对材料二观点的认识。

中国古代政治制度的形成与发展

一、选择题

1.(2023·湖北武汉二模)军机处初设时,就是为了“筹办军务”,既无正式衙署,亦无专职官员。当时在军机处入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务。这表明,军机处( )

A.处于临时机构地位

B.弱化了对官僚机构的控制

C.具有分权制衡特点

D.助长了因循守旧政治风气

解析: 根据材料“……既无正式衙署,亦无专职官员……入值的军机大臣、军机章京,都是带原官衔兼在军机处处理事务”可知,军机处初设时,是一个临时机构。结合所学可知,军机处是雍正帝时,为用兵西北,防止军机泄密而设立的临时机构,A项正确;军机处的设置,是君权加强的体现,强化了对官僚机构的控制,排除B项;对于中国古代政治制度而言,分权是为了加强专制集权,而且分权制衡是近代西方资本主义政治制度的特点,排除C项;材料未体现因循守旧政治风气,且军机处的设立,提高了办事效率,排除D项。故选A项。

2.(2023·山东青岛期末)下表材料可以用来说明( )

武公……十年(公元前688年),伐邽、冀戎,初县之

孝公十二年(公元前350年),并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县

惠文王十三年(公元前312年),又攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡

(嬴)政代立为秦王……秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣

A.郡县制完全取代了分封制

B.郡县制在秦国已占主导地位

C.商鞅变法普遍推行郡县制

D.秦始皇统一后采用郡县制度

解析: 依据材料中的时间分析,秦武公时期(春秋时期)已经置县;秦孝公以后(亦即商鞅变法以后),聚乡为县,更成为定制;秦始皇即位以前,郡县制在秦国的地方行政制度中已占主导地位,B项正确;郡县制完全取代分封制是在秦统一全国后,与材料时间不符,排除A项;商鞅变法只是在秦国推广郡县制,而不是全国,不具有普遍性,排除C项;材料的时间截止到秦始皇即位,并未对秦统一后的措施进行描述,排除D项。故选B项。

3.(2023·山东招远一中期末)有学者提出:元朝行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续,相当于自隋朝始第三个“正—反—合”阶段的“合”。据此推断,所谓的“合”是指( )

A.铲除了唐后期以来的地方割据势力

B.延续了两宋时削弱地方权力的传统

C.实现了中央集权与地方分权相结合

D.加强了对地方军事和政治上的控制

解析: 根据材料“相当于自隋朝始第三个‘正—反—合’阶段的‘合’”可知,这里的“正”指郡县制加强了中央集权,“反”指藩镇割据下地方的自主权过大,那么“合”应为既发挥中央的集权又照顾地方分权,C项正确;“铲除了地方割据”说法过于绝对化,排除A项;B项强调的是“正”,而非合,排除;D项强调的是“正”而非合,排除。故选C项。

4.(2023·山东模拟)宋初的统治者以路作为高层行政区,按照交通路线为主划分。每路设转运司、刑狱司、常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋、监察司法、粮食储备平抑物价、治安边防的职能。据此可知,路的设立( )

A.体现重文轻武的理念 B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远 D.削弱地方割据的基础

解析: 根据材料信息可知,宋代路的设立,将地方权力分割为不同板块,各自负责,分别隶属中央,意在削弱地方割据的基础,加强中央集权,D项正确;材料无法体现重文轻武的理念,排除A项;过度分割权力导致机构冗滥,效率低下,排除B项;材料中并未体现这一体制对后世体制的影响,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东省实验中学模拟预测)元朝统治者吸取了汉唐以来地方区域的设置,“人为地使自然区域分开”,打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式。这有助于( )

A.强化行省对地方有效管辖

B.增强对国家政治认同感

C.推动政治文化格局的演变

D.促进民族大交融的趋势

解析: 根据材料可知,元朝统治者打破了山川形便,采取犬牙交错的行政划分方式,有利于加强中央集权,这就等于增强对国家统一的政治认同感,B项正确;材料仅涉及行省的划分原则,不涉及行省对地方的有效管辖,排除A项;元朝统治者的行政划分方式主要是有助于其政治统治,而不是政治文化格局的演变,排除C项;元朝统治者的行政划分方式主要是出于维护统治、加强中央集权的需要,而不是促进民族交融,排除D项。故选B项。

6.(2023·山东沂南一中期末)《史记》中有“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰历史。《汉书》则将汉代王侯勋臣一律编入“传”,删去“世家”一体。后来的一些史书沿袭了《汉书》的做法。这一变化可以看出( )

A.贵族政治遭到史家的封杀

B.中央集权的不断强化

C.作者思想境界的差异巨大

D.官修史书缺乏固定体例

解析: 根据所学知识可知,西周实行分封制,西汉初实行郡县与封国并存,所以,西汉史学家司马迁在《史记》中专辟“世家”三十篇,记载了自西周至西汉初各主要诸侯国的兴衰;而汉武帝以后,通过“推恩令”等举措,封国势力受到极大削弱,中央集权得到强化,所以,成书于东汉的《汉书》“将汉代王侯勋臣一律编入‘传’,删去‘世家’一体”,B项正确;官僚政治取代贵族政治是历史发展的结果,而不是史学家封杀的结果,排除A项;司马迁和班固作为封建地主阶级史学家,思想境界没有根本性的差异,排除C项;《史记》与《汉书》均是纪传体史书,体例相同,排除D项。故选B项。

7.王国维在《殷周制度论》中写道:“鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩,夏、殷以来古国,方之蔑矣。由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。”这说明( )

A.分封制加强了诸侯与周王的隶属关系

B.西周姬姓封国承担的贡赋较重

C.分封制促进了东方诸侯国的社会发展

D.周天子权力高度集中局面形成

【解析】材料“由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君”强调分封制下周天子是诸侯的君王,这说明分封制加强了诸侯与周王的隶属关系,故A项正确;B、C两项在材料中无法体现,排除;西周尚未形成权力高度集中的局面,排除D项。

8.据统计,从汉文帝十六年(公元前164年)到汉武帝元封五年(公元前106年),郡级政区的数量由24个增长到了108个。这一变化反映出( )

A.中央集权不断加强 B.分裂问题日益严重

C.诸侯实力不断增强 D.君主权力渐趋分散

【解析】根据材料并结合所学知识可知,汉初实行郡国并行制,汉武帝时期,诸侯国的势力不断被削弱,地方郡级政区大量增加,这反映出中央对地方的控制加强,故选A项。

9.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废宰相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

【解析】根据材料并结合所学知识可知,明朝内阁是皇帝的秘书班子,内阁大学士备皇帝顾问,协助皇帝处理各种政务,有助于皇帝作出合理决策,故C项正确。

10.“谤”字本义是指议论或批评别人的过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉后,“谤木”完全失去原有的功用,而“诽谤”也由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A.皇权官僚体制确立 B.民众言论空间狭窄

C.儒学成为正统思想 D.法律体系不断完善

【解析】根据材料并结合所学知识可知,秦汉时期,皇权官僚体制确立,皇权至高无上,皇帝拥有绝对的权威,“诽谤”也因此由“议论是非、指责过失”,逐渐衍变为无中生有、毁人名誉的罪名,故选A项。

11.宋代丞相吕蒙正曾说:“中书、枢密院,自来难处之地。唐末帝王专委臣下,致多阙失,兼家族罕有保全。今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨,臣等实知荣幸。”这说明( )

A.唐末帝王不顾大臣安危 B.宋代中央集权加强

C.藩镇割据削弱唐末皇权 D.宋代君主专制强化

【解析】材料“今陛下躬决万机,臣下止于奉圣旨”反映了宋代君主权力的加强,故D项正确。

12.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担

B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展

D.边疆治理的发展推动民族交融

【解析】根据材料可知,雍正帝支持鄂尔泰在云南地区疏通水路、招徕商贾的上疏,说明中央支持落后地方的开发,即中央集权加速边疆地区的开发,故B项正确。

二、综合题

13.(2023·潍坊市统考)阅读材料,回答问题。

材料一

丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:法令由一统,命为“制”,令为“诏”,天子自称曰“朕”。……更名民曰“黔首”。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北乡户,北据河为塞,并阴山至辽东。徙天下豪富於咸阳十二万户。

——《史记·秦始皇本纪》

秦朝形势图

材料二 统治是一种支配性权利,是建立在强大外力压迫的基础上的控制方式,其特点主要有:(1)统治的主体只能是政府机构,(2)权力的运行方式是自上而下的,(3)依靠强制力的威慑。

——摘编自毛光霞《秦汉转型时期乡绅

治理的功能研究》

(1)材料一中的哪些信息可以为材料二的观点提供佐证?

(2)结合秦朝的兴衰,谈谈你对材料二观点的认识。

答案:(1)佐证:法令由一统;收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中;徙天下豪富於咸阳十二万户。

(2)认识:兴:秦朝建立的中央集权制度,加强了中央集权,强化了对地方的管理,巩固了多民族国家的统一。衰:频繁的徭役和兵役,加重了人民负担,激化了社会矛盾,最终导致灭亡。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理