天津市和平区2023-2024学年高一下学期期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市和平区2023-2024学年高一下学期期末考试语文试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

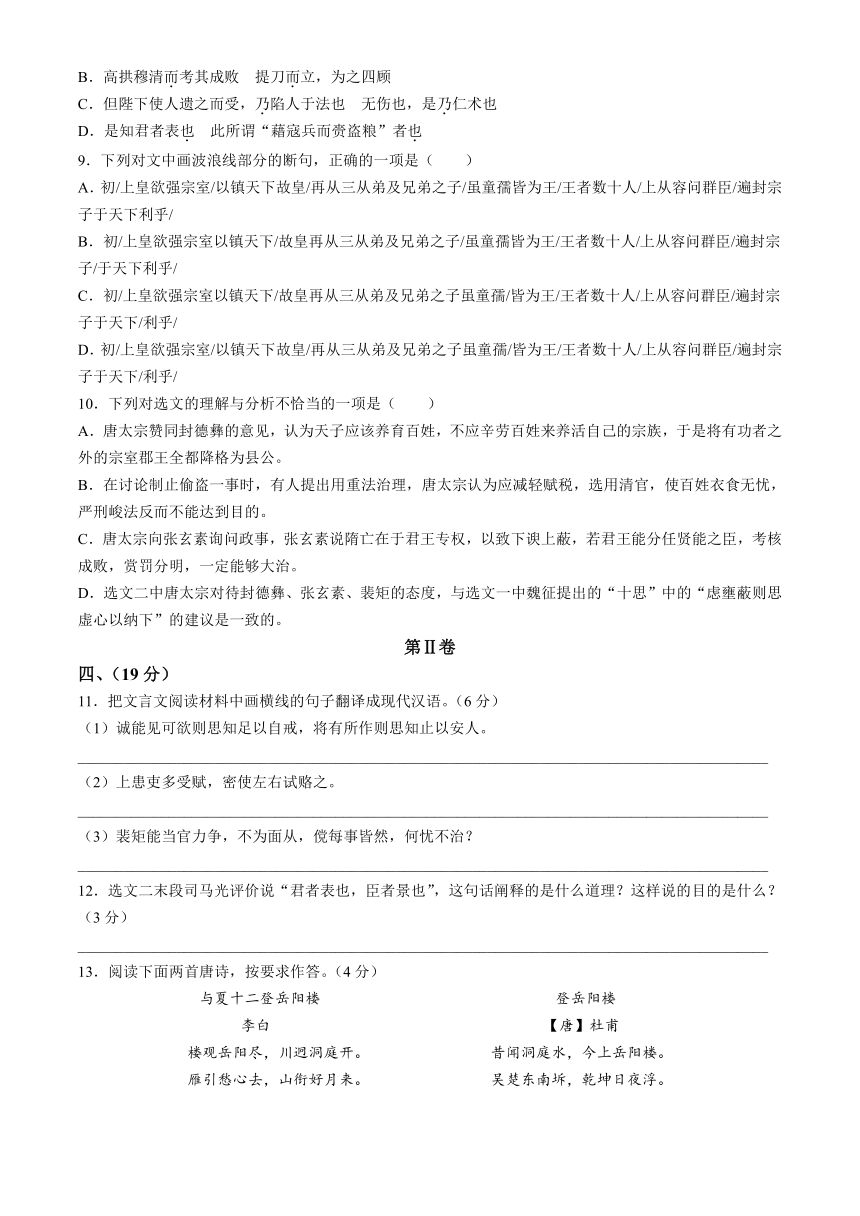

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

天津市和平区2023-2024学年高一下学期期末考试语文试题

第Ⅰ卷

一、(本大题共3小题,1-2题每小题2分,第3题3分,共7分)

阅读下面一段文字,完成1-2题。

文学想象并非______,而是要服从生活逻辑。《变形记》让格里高尔变成甲虫,这是超越生活逻辑的,但是作者写格里高尔“靠着无数细小的脚即使拼命舞动也无法成为着力点帮助他翻身”,唤起了读者真切的现实感。虽然“六月飞雪”“魂化促织”不符合生活真实,但是沉冤得雪、大团圆却符合人们心底的期待虽然《雷雨》中所有冲突和矛盾在一天集中爆发不符合生活真实,但强烈的表现形式更能突出作者想表达的主题意蕴。这些______的想象以及富有张力的表现形式,是在超越生活逻辑的更高层次上表达了社会历史的必然要求。所以,文学的真实性不是对社会生活简单的______和反映,我们对于文学作品的评价也应该更为客观和全面地______写作者创作与建构出的“文学真实”复合体。

1.依次填入文中横线上的词语,最恰当的一组是( )

A.凌空蹈虚 匪夷所思 描写 关照 B.高屋建瓴 天马行空 摹写 观照

C.高屋建瓴 匪夷所思 描写 关照 D.凌空蹈虚 天马行空 慕写 观照

2.下列与选文相关的文学常识,对应不正确的一项是( )

A 《变形记》 卡夫卡 奥地利 现代派小说 《诉讼》《城堡》

B “六月飞雪” 关汉卿 元代 杂剧 与白朴、马致远、汤显祖并称“元曲四大家”

C “魂化促织” 蒲松龄 清代 文言短篇小说 写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分

D 《雷雨》 曹禺 现代 话剧 命!不公平的命指使我来的!

3.请根据越剧《红楼梦》中的唱词,仿照示例写出演员扮演的角色及唱词对应的情节。

示例:

【唱词】盼姐姐盼的我苦难诉,盼不开啊宫门锁,盼了七年才回家……

(贾宝玉,元妃省亲)

【唱词1】似一支寒梅独自放,今日接来娇花倚松栽,从今后,在白头外婆怀里藏……

( )

【唱词2】老爷,你就看在我们夫妻的份上;我年已半百只有这一个孽障……

( )

【唱词3】我慌张的很,连扇子还跌折了,那里还配打发吃果子?倘或再打破了盘子,还更了不得呢……

( )

二、(8分)阅读下面的文字,完成4-6题。

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

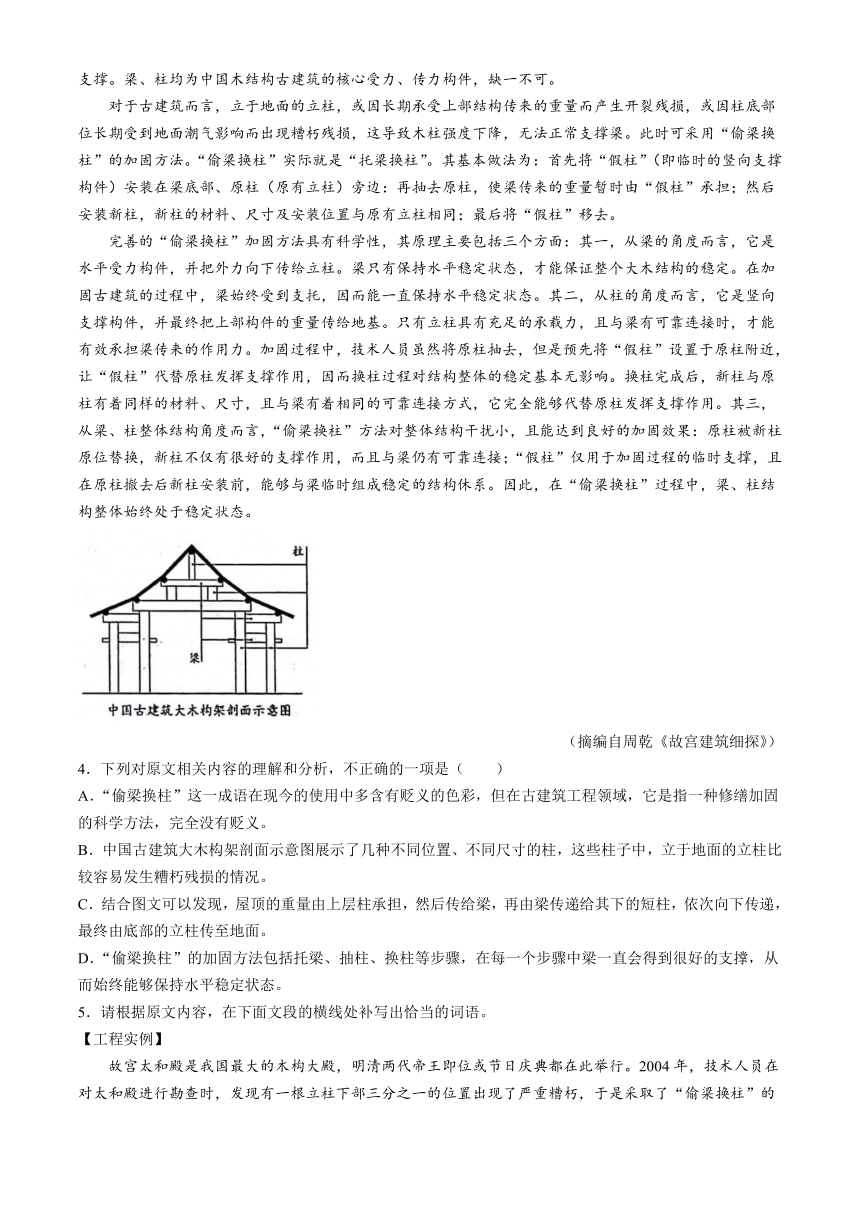

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱(原有立柱)旁边:再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构休系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结构整体始终处于稳定状态。

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

4.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。

B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。

C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。

D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。

5.请根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的词语。

【工程实例】

故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在______附近,用于临时支撑梁。再把柱子底部糟朽部分抽去,以便用_代替。原柱糟朽部分去掉后,剩余的部分做成巴掌形,与新柱搭接。新柱与被抽去的糟朽部分同材料、同形状、同尺寸,且顶部亦做成巴掌榫形状。最后再把______拆除,即完成了原有立柱的加固。

6.清代的古籍中有另一种“偷梁换柱”的记载:当某根立柱损坏需要更换时,为节省工料,工匠只是在原柱旁边设一根新柱,再撤去原柱。为什么第5题“工程实例”中,太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式呢?请简要分析。

____________________________________________________________________________________________

三、(8分)阅读下面的文言文,完成7-10题。

【选文一】

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑堕蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

——节选自《谏太宗十思疏》

【选文二】

唐高祖武德九年秋八月甲子,太宗即皇帝位于东宫显德殿。初上皇欲强宗室以镇天下故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺皆为王王者数十人上从容问群臣遍封宗子于天下利乎封德彝对曰:“上皇敦睦九族,大封宗室,自两汉以来未有如今之多者。爵命既崇,多给力役,恐非示天下以至公也。”上曰:“然。朕为天子,所以养百姓也,岂可劳百姓以养己之宗族乎!”十一月庚寅,降宗室郡王皆为县公,惟有功者数人不降。上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋聚役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻摇薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。上闻景州录事参军张玄素名,召见,问以政道。对曰:“隋主好自专庶务,不任群臣,群臣恐惧,唯知禀受奉行而已,莫之敢违。以一人之智决天下之务,借使得失相半,乖谬已多,下谀上蔽,不亡何待!陛下诚能谨择群臣而分任以事,高拱穆清而考其成败,以施刑赏,何忧不治!”上善其言,擢为侍御史。上患吏多受賦,密使左右试路之。有司门令史受绢一匹,上欲杀之,民部尚书裴矩谏曰:“为吏受赂,罪诚当死。但陛下使人遗之而受,乃陷人于法也,恐非所谓‘道之以德,齐之以礼’。”上悦,召文武五品已上告之曰:“裴矩能当官力争,不为面从,傥每事皆然,何忧不治?”

臣光曰:古人有言“君明臣直”。裴矩佞于隋而忠于唐,非其性之有变也,君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则佞化为忠。是知君者表也,臣者景也,表动则景随矣。

——节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》

7.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 牧:养

B.上哂之曰 哂:讥笑

C.借使得失相半,乖谬已多 乖:背离

D.道之以德,齐之以礼 道:谈论

8.下列各句中加点词的意义和用法,不相同的一组是( )

A.唯知禀受奉行而已,莫之敢违 夫晋,何厌之有

B.高拱穆清而考其成败 提刀而立,为之四顾

C.但陛下使人遗之而受,乃陷人于法也 无伤也,是乃仁术也

D.是知君者表也 此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下利乎/

B.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子/于天下利乎/

C.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

D.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

10.下列对选文的理解与分析不恰当的一项是( )

A.唐太宗赞同封德彝的意见,认为天子应该养育百姓,不应辛劳百姓来养活自己的宗族,于是将有功者之外的宗室郡王全都降格为县公。

B.在讨论制止偷盗一事时,有人提出用重法治理,唐太宗认为应减轻赋税,选用清官,使百姓衣食无忧,严刑峻法反而不能达到目的。

C.唐太宗向张玄素询问政事,张玄素说隋亡在于君王专权,以致下谀上蔽,若君王能分任贤能之臣,考核成败,赏罚分明,一定能够大治。

D.选文二中唐太宗对待封德彝、张玄素、裴矩的态度,与选文一中魏征提出的“十思”中的“虑壅蔽则思虚心以纳下”的建议是一致的。

第Ⅱ卷

四、(19分)

11.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人。

___________________________________________________________________________________________

(2)上患吏多受赋,密使左右试赂之。

___________________________________________________________________________________________

(3)裴矩能当官力争,不为面从,傥每事皆然,何忧不治?

___________________________________________________________________________________________

12.选文二末段司马光评价说“君者表也,臣者景也”,这句话阐释的是什么道理?这样说的目的是什么?(3分)

___________________________________________________________________________________________

13.阅读下面两首唐诗,按要求作答。(4分)

与夏十二登岳阳楼 登岳阳楼

李白 【唐】杜甫

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

雁引愁心去,山衔好月来。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

云间连下榻,天上接行杯。 亲朋无一字,老病有孤舟。

醉后凉风起,吹人舞袖回。 戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注】此诗作于李白遇敬,南游洞庭时。

宋代唐庚在《唐子西文录》中有这样的评价“过岳阳楼,观杜子美诗,不过四十字尔,气象宏放,涵蓄深远,殆与洞庭争雄。太白。退之辈率为大篇,极其笔力,终不逮也”。你同意唐庚的观点吗?你更喜欢哪首诗?试从意象、情感、炼字、风格等方面阐释理由。

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

14.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(每小题1分,共6分)

(1)扣舷独啸,__________。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》)

(2)__________,赏心乐事谁家院。(汤显祖《牡丹亭》)

(3)__________,但寒烟衰草凝绿。(王安石《桂枝香·金陵怀古》)

(4)在《侍坐》中,曾皙的理想与其他三人不同;他希望暮春时节,呼朋引伴,“__________,__________,__________”。

(5)苏洵在《六国论》中论述齐国不曾贿赂秦国却仍灭亡的原因是“__________”。赵国多次击退秦国却自毁长城,作者感叹道“__________”。

(6)仁而爱人始终是守天下的关键,正如杜牧《阿房宫赋》指出的“__________,__________”,秦国就不会迅速灭亡。

五、(18分)阅读下面的文章,完成15~19题。

孔子的自白

顾随

孔子南游于楚的时候,有一天,楚国的叶公居然向子路打听孔子的为人来。——你们的先生,孔仲尼,到底是怎样的一个人物呢?为什么你们大家都甘心给他老先生赶着车,因苦颊连地跟着他东西南北地跑啊?

这问题使子路有些恼了。倘使在他年轻的时节,他会当面给他一顿抢白吧,然而他现在确是老了,软钉子,硬钉子——长沮、桀溺、丈人、晨门诸人的话——吃得也着实不少了。他的气质也和平了许多,抢白叶公的话,已经来到嗓子里。

子路想起这叶公就是相传有着好龙的奇癖的叶公,他的居室的墙上,所使用的器具上,都雕刻着大大小小各式各样的龙——有的喷云吞雾,有的仅露蜂爪,有的蟠屈不伸。他镇天价在屋里盘旋,赏鉴着龙的图像:或卧在床上,幻想着龙的神奇夭矫,于是叹息着祷告似的说:

——假使我能够看见一个活的天龙啊!那便只是一次也好!

于是天龙们被他的至诚所感动;居然有一条肯从半空中落在叶公的家院里。它把头伸在窗子里,把尾巴放在他居室的外间。于是满院子烟雾氤氲,屋顶上闪电鸣雷。龙的角,龙的须,龙的眼睛和蜂甲,龙的每一部分,都闪着火光,喷着烟雾;而且每一刹那间,龙都在变化着,大了又小下去,小了又大起来。身体的活动是大江一般的浪滚涛翻。然而它又是善意的,友谊的,仿佛一个伶人或演技者,把全身的本事和解数,都施展出来,让看客们赏鉴。

但想不到的是叶公,吓得面无人色,一头扎在床底下,紧闭了眼,又把两手来下死劲握住两只耳朵;浑身战栗着,泪和鼻涕流满了他的面颊,又沾湿了他的胡子。

龙于是伤心了,一个焦雷,震破了屋顶,据说不是龙的怒吼,乃是龙的叹息。

这询问孔子“是怎样一个人物”的叶公,便是好龙而被龙吓坏了的那个叶公。

——他这样好名而不务实的懦夫,也有打听圣人的为人的资格吗?子路这样想。

子路于是装作没有听到,昂然地走出去。

叶公的青脸几乎变成铁色,手脚似乎战栗得骨肉都要散开了的样子。他是愤怒呢,还是羞愧呢?那只有他自己知道吧。

一个清秋的早晨,金黄色的太阳照着逆旅庭院中那棵银杏树的金黄色的叶子,而且那叶子索索地抖着,仿佛太阳的光线在上面跳舞。

在这样的晨间,孔子早已起来盥漱了多时了,他正在楚国逆旅的屋子里伤感着呢:

——老了哇!真是老了哇!有好些时候,不曾梦见那位老圣人周公了!真是老了哇!梦也没有了呢!而且……而且……这趟南游,又是白跑了腿啊!回去吧!回去吧!不是有些天资极好的徒弟吗?回家去把他们好好地教育起来。行我的道的如果不是我自己,一定是我的徒弟们!或是徒弟的徒弟们呢!

孔子想到这里,他觉得眼前分外的光明,他那为了读《易经》写《春秋》而老花了的眼睛炯炯地注视着对面的墙上,似乎看见一种东西——环绕着侍立的弟子们所不能看见的东西。

子路蓦然说起话来了:

——先生!像叶公那样的人物,也要向我打听先生是如何的一个人呢。

孔子把注视着辽远处的眼光立刻收回来,在弟子群里找到了子路。

——你同他说了些什么呢?

——我同他说些什么呢?无论如何说,像那样的人,是不能了解先生的伟大的人格的,我昨天什么也不曾同他说哩!

孔子有些怃然了。

——由呀!你总是这样的执拗,你便告诉他又有什么妨害呢?你大概也觉得他那种好龙而又被天龙吓得生了病,有些滑稽,所以才厌恶他的为人么?他好假的龙,岂不比那用了笼子装着鸟儿或手牵着小狗儿的人们强得多吗?你们有谁不是发现了人世的真实而觉得恐怖呢?由呀!你是太执拗了!你宿在石门的那一夜,那晨门曾讥讽过我了,你也不曾同他辩驳;长沮桀溺在你问津的时候,也曾说过许多不满意于我的话头,你对于他们也不曾说过什么:那都是对的!因为他们——晨门,长沮,桀溺——都是深知道我的人们,都是了解我的主义和行为的人们呀!便是前几日,此处的接舆不是也在我的车前唱着“凤兮,凤兮!何德之衰……”的歌儿跑着过去了吗?我当时虽然想着同他说话而不能,然而我是不懊悔的啊!我不能使他变为我,犹之他不能使我变为他。我而今是第一次来到楚国,很愿多有几个人知道我的心迹。由啊!你为什么不答复叶公呢?他是一个富于好奇心而且不知道我是怎样一个人的人呀!

子路被先生抱怨,心里有些着慌了:

——同他说些什么呢,先生?

——你说:我们的先生是一用起功来就忘掉了吃饭,欢喜起来就忘掉了忧愁,而且不晓得什么叫作“老”哩!

孔子说这句话的时节,眼睛又从子路身上挪开,仍然注视着对面的墙上,又看见那众弟子们所不能看见的东西。

但是子路听了方才的话,却分外地替先生伤悲。先生周游列国已经二十年了,到处受人家的欺侮与嘲笑。还用得什么功哩?欢喜从何而来呢?但是“老”的确来了——先生的两鬓和胡须实在白得令人恐惧,也许是先生不好照镜子的缘故吧?

孔子的眼光,仍然注视着对面的墙上,看那弟子们所不能看见的东西。

(原刊于一九二六年十月《沉钟》第五期,署名葛茅。有删改)

15.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.抢白(qiǎng) 奇癖(pì) B.蟠屈(pán) 氤氲(yīn yūn)

C.友谊(yí) 解数(xiè) D.盥漱(guàn) 怃然(wú)

16.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.叶公虽以“仲尼”尊称孔子,但言语中还是将孔子看作庸凡之人,缺少礼敬尊崇。

B.小说依据“叶公好龙”这一典故,用漫画式笔法描绘叶公见到天龙时的狼狈相,表达了对好名而不务实者的嘲讽。

C.本文所刻画的子路的形象与《侍坐》篇中的基本一致,都是做事轻率且缺少礼节。

D.作者采用故事新编的形式,选取《论语》的有关记述进行大胆的糅合创造,使小说达到了历史真实与艺术真实的高度融合。

17.文中三次出现孔子“注视着对面的墙上”,看“弟子们所不能看见的东西”,你觉得孔子看到的是什么?请简要说明。(4分)

___________________________________________________________________________________________

18.小说以“自白”的方式塑造孔子形象,这样处理有何好处?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________________________________________

19.结合全文,谈谈你对文中画波浪线句子“你们有谁不是发现了人世的真实而觉得恐怖呢”的理解。《祝福》《装在套子里的人》也有这样的人物和情绪,任选其一简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________

六、(40分)

20.阅读下面的材料,根据要求写作。

近日,17岁的中专生姜萍一举成为爆红网络的“天才少女”,她以全球排名第十二名的成绩,闯入2024阿里巴巴数学竞赛决赛。进入决赛的前20名选手中,除了姜萍,其他人均来自北大、清华、麻省理工、剑桥等知名高校。姜萍因为喜欢服装设计,初中毕业后选择就读中专,但也并未放弃喜欢的数学,她利用课余时间自学了《高等数学》《数学分析》,甚至外语版的《偏微分方程》。数学老师王闰秋是姜萍的领路人,他发现了姜萍的数学特长,不仅给她提供了自学材料,还鼓励她报名全球竞赛。王老师这次也参加了比赛,排名是第125名。

请结合你的思考,自选角度,写一篇议论文。

要求:自拟标题;文体特征明显;不少于800字;不得抄袭,不得套作。

参考答案

一、(本大题共3小题,1-2题每小题2分,第3题3分,共7分)

1.D

2.B

3.①贾母,林黛玉进贾府;②王夫人,宝玉挨打;③晴雯,晴雯撕扇

二、(8分)

4.(2分)C。“屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁”错误,原文第二段“梁为水平放置”“梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件”,示意图中线条指示的横着的木料是“梁”,它承担屋顶的全部重量。选项受力、传力分析不对。

5.(3分)①原柱 ②新柱 ③假柱

6.①新柱如果没有原位替换原柱,可能会改变建筑原结构的受力和传力方式,影响整体的稳定性;

②太和殿是中国最大的木构大殿,建造之初工匠们应该经过了精心的测量,原位替换才是最佳的解决方案;

③太和殿的修缮加固追求最大程度地保持文物原貌,节省工料不是优先考虑的因素。

(答出一点给2分,答出两点即可给满分3分。如果有其他答案,言之成理亦可。)

三、(每小题2分,共8分)

7.答案D。通“导”,引导。

8.答案A。

A项,“莫之敢违”中的“之”是代词,“何厌之有”中的“之”是提宾标志。B项,两个“而”表修饰。C项,两个“乃”,表判断,是。D项,两个“也”,都表判断语气。

9.答案B。

从:堂房亲属。再从:同一曾祖父,不同祖父。三从:同一高祖,不同曾祖。

10.答案B。

B项中“严刑峻法反而不能达到目的”有误,原文只说“安用重法邪”,用不着重法,并没有说严刑达不到目的。

11.(1)如果真的能见到自己贪图的东西就想到知足来警诫自己;将要兴建什么就想到适可而止来使百姓安定。(“安”,使动用法,1分。句意1分。共2分。)

(2)唐太宗担心官吏大多受贿,秘密地派身边的侍从向官吏行贿,来试验官吏是否受贿。(“财”1分。句意1分。共2分。)

(3)裴矩能够做到在位敢于力争,不看我脸色行事,假如每件事都能这样,何愁国家不能得到很好的治理呢!(句意2分。)

12.①这句话的意思是君王是标杆,臣子是影子。标杆移动,影子就会跟着移动。皇帝的品性好恶影响着臣子的态度,所以君主要为人正直,因为臣子会效仿君主。(2分)

②目的是赞扬唐太宗善于纳谏,告诫君主注意自己的言行,要成为臣子的表率。(1分)

13.【李诗】

首联写登高临远所见到的辽阔景象。“尽”字,写登上岳阳楼俯瞰,岳阳一带的自然景色一览无余。“川迥洞庭开”一句紧承“尽”字而下,具体展示八百里洞庭浩邈无垠、横无涯际的景象。

颔联是诗眼。“引”“衔”二字,抒写诗人此时此景之下的主观感受。诗人处于浩渺无边的洞庭之上,忧戚烦闷的心情顿时为之一畅,“愁心去”“好月来”便恰到好处地表现了畅然一适的愉悦心情。

颈联极言岳阳楼高耸入云。“连”、“接”,二字,是夸张之笔,意在表明在“云间”“下榻”,在“天上”“行杯”,令人快慰。

尾联写酣饮之乐,诗人醉后翩翩起舞,习习凉风吹拂着人的衣袖,似有羽化登仙之感。诗中没有一句正面直接描写楼高,句句从俯视纵观岳阳楼周围景物的渺远、开阔、高耸等情状落笔,却无处不显出楼高,自然浑成。全诗完整地写出了秋风明月下浩荡无边的洞庭夜景,和诗人与友人饮酒放乐的情形,表达了诗人流放获释后的喜悦之情。

【杜诗】

前两联写登岳阳楼所见,用凝练的语言,将洞庭湖水势浩瀚无际的磅礴气势和宏伟壮丽的形象真实地描画出来,勾勒出一幅气象万千的画面。“坼”“浮”富有动感,仿佛湖水在延伸,将大地切割开,天地万物都日日夜夜地在洞庭湖水上浮动漂游。极写水面的宽阔和力量,能够割裂大地,能够浮动乾坤,境界广阔,气魄宏大。

颈联写自己孤舟飘泊,老弱多病。尾联写诗人身在洞庭,心在长安,心忧国事,老泪纵横。孤舟虽小却装着整个天下,衰老多病的躯体中,仍然跳动着一颗忧国忧民的赤诚之心。整首诗意蕴丰厚,抒情虽低沉抑郁,却吞吐自然,雄浑大气,气度超然。

(选择任意一首,从任意两个角度进行赏析,每个角度2分。)

14.略(每小题1分,共6分)

五、(17分)

15.(2分)B

16.(2分)C

17.(4分)孔子看到的是自己对未来生活和理想追求的愿景:①结束周游,回到家乡教育弟子的场景;②后代门生实现自己的理想,仁道行于天下的景象。(每点2分)

18.(6分)

①以孔子的内心独白(心理描写)呈现孔子的内心世界,更真实地写出孔子从伤感楚国之游的失败到决心重新选择人生方向的心路历程,更深刻地表现孔子的自我剖析精神和伟大人格,突出小说主题;②以孔子与子路的对话,叙述人生经历和理想心迹,更真实立体地塑造孔子执着有为、乐观坚韧、宽容睿智的形象;③拉近文本与读者的距离,增加了抒情性,使读者更真切地感受到孔子的魅力。(每点2分,共6分)

19.(4分)

这是孔子教导弟子们的话,其中“人世的真实”主要指仁道不行于世、孔子师徒不被世人理解的现实,“恐怖”主要指孔子师徒面对这些现实而产生的失落、痛苦、愤懑等心态。这是对孔子师徒周游列国、推行仁道十几年生活的总结,也颇具普遍性、哲理性。如《祝福》中,“我”就是发现了辛亥革命并没有打破封建礼教的桎梏这一“人世的真实”,才产生了悲哀、彷徨的情绪;《装在套子里的人》中,“我”就是发现了埋葬别里科夫并不能改变沙皇俄国的禁锢之风这一“人世的真实”,才产生了深深的“恐怖”之情。世上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后仍然热爱它,所以也就更凸显出孔子的伟大。

第Ⅰ卷

一、(本大题共3小题,1-2题每小题2分,第3题3分,共7分)

阅读下面一段文字,完成1-2题。

文学想象并非______,而是要服从生活逻辑。《变形记》让格里高尔变成甲虫,这是超越生活逻辑的,但是作者写格里高尔“靠着无数细小的脚即使拼命舞动也无法成为着力点帮助他翻身”,唤起了读者真切的现实感。虽然“六月飞雪”“魂化促织”不符合生活真实,但是沉冤得雪、大团圆却符合人们心底的期待虽然《雷雨》中所有冲突和矛盾在一天集中爆发不符合生活真实,但强烈的表现形式更能突出作者想表达的主题意蕴。这些______的想象以及富有张力的表现形式,是在超越生活逻辑的更高层次上表达了社会历史的必然要求。所以,文学的真实性不是对社会生活简单的______和反映,我们对于文学作品的评价也应该更为客观和全面地______写作者创作与建构出的“文学真实”复合体。

1.依次填入文中横线上的词语,最恰当的一组是( )

A.凌空蹈虚 匪夷所思 描写 关照 B.高屋建瓴 天马行空 摹写 观照

C.高屋建瓴 匪夷所思 描写 关照 D.凌空蹈虚 天马行空 慕写 观照

2.下列与选文相关的文学常识,对应不正确的一项是( )

A 《变形记》 卡夫卡 奥地利 现代派小说 《诉讼》《城堡》

B “六月飞雪” 关汉卿 元代 杂剧 与白朴、马致远、汤显祖并称“元曲四大家”

C “魂化促织” 蒲松龄 清代 文言短篇小说 写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分

D 《雷雨》 曹禺 现代 话剧 命!不公平的命指使我来的!

3.请根据越剧《红楼梦》中的唱词,仿照示例写出演员扮演的角色及唱词对应的情节。

示例:

【唱词】盼姐姐盼的我苦难诉,盼不开啊宫门锁,盼了七年才回家……

(贾宝玉,元妃省亲)

【唱词1】似一支寒梅独自放,今日接来娇花倚松栽,从今后,在白头外婆怀里藏……

( )

【唱词2】老爷,你就看在我们夫妻的份上;我年已半百只有这一个孽障……

( )

【唱词3】我慌张的很,连扇子还跌折了,那里还配打发吃果子?倘或再打破了盘子,还更了不得呢……

( )

二、(8分)阅读下面的文字,完成4-6题。

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱(原有立柱)旁边:再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构休系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结构整体始终处于稳定状态。

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

4.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。

B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。

C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。

D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。

5.请根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的词语。

【工程实例】

故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在______附近,用于临时支撑梁。再把柱子底部糟朽部分抽去,以便用_代替。原柱糟朽部分去掉后,剩余的部分做成巴掌形,与新柱搭接。新柱与被抽去的糟朽部分同材料、同形状、同尺寸,且顶部亦做成巴掌榫形状。最后再把______拆除,即完成了原有立柱的加固。

6.清代的古籍中有另一种“偷梁换柱”的记载:当某根立柱损坏需要更换时,为节省工料,工匠只是在原柱旁边设一根新柱,再撤去原柱。为什么第5题“工程实例”中,太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式呢?请简要分析。

____________________________________________________________________________________________

三、(8分)阅读下面的文言文,完成7-10题。

【选文一】

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑堕蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

——节选自《谏太宗十思疏》

【选文二】

唐高祖武德九年秋八月甲子,太宗即皇帝位于东宫显德殿。初上皇欲强宗室以镇天下故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺皆为王王者数十人上从容问群臣遍封宗子于天下利乎封德彝对曰:“上皇敦睦九族,大封宗室,自两汉以来未有如今之多者。爵命既崇,多给力役,恐非示天下以至公也。”上曰:“然。朕为天子,所以养百姓也,岂可劳百姓以养己之宗族乎!”十一月庚寅,降宗室郡王皆为县公,惟有功者数人不降。上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋聚役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻摇薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。上闻景州录事参军张玄素名,召见,问以政道。对曰:“隋主好自专庶务,不任群臣,群臣恐惧,唯知禀受奉行而已,莫之敢违。以一人之智决天下之务,借使得失相半,乖谬已多,下谀上蔽,不亡何待!陛下诚能谨择群臣而分任以事,高拱穆清而考其成败,以施刑赏,何忧不治!”上善其言,擢为侍御史。上患吏多受賦,密使左右试路之。有司门令史受绢一匹,上欲杀之,民部尚书裴矩谏曰:“为吏受赂,罪诚当死。但陛下使人遗之而受,乃陷人于法也,恐非所谓‘道之以德,齐之以礼’。”上悦,召文武五品已上告之曰:“裴矩能当官力争,不为面从,傥每事皆然,何忧不治?”

臣光曰:古人有言“君明臣直”。裴矩佞于隋而忠于唐,非其性之有变也,君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则佞化为忠。是知君者表也,臣者景也,表动则景随矣。

——节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》

7.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 牧:养

B.上哂之曰 哂:讥笑

C.借使得失相半,乖谬已多 乖:背离

D.道之以德,齐之以礼 道:谈论

8.下列各句中加点词的意义和用法,不相同的一组是( )

A.唯知禀受奉行而已,莫之敢违 夫晋,何厌之有

B.高拱穆清而考其成败 提刀而立,为之四顾

C.但陛下使人遗之而受,乃陷人于法也 无伤也,是乃仁术也

D.是知君者表也 此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下利乎/

B.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子/于天下利乎/

C.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

D.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

10.下列对选文的理解与分析不恰当的一项是( )

A.唐太宗赞同封德彝的意见,认为天子应该养育百姓,不应辛劳百姓来养活自己的宗族,于是将有功者之外的宗室郡王全都降格为县公。

B.在讨论制止偷盗一事时,有人提出用重法治理,唐太宗认为应减轻赋税,选用清官,使百姓衣食无忧,严刑峻法反而不能达到目的。

C.唐太宗向张玄素询问政事,张玄素说隋亡在于君王专权,以致下谀上蔽,若君王能分任贤能之臣,考核成败,赏罚分明,一定能够大治。

D.选文二中唐太宗对待封德彝、张玄素、裴矩的态度,与选文一中魏征提出的“十思”中的“虑壅蔽则思虚心以纳下”的建议是一致的。

第Ⅱ卷

四、(19分)

11.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人。

___________________________________________________________________________________________

(2)上患吏多受赋,密使左右试赂之。

___________________________________________________________________________________________

(3)裴矩能当官力争,不为面从,傥每事皆然,何忧不治?

___________________________________________________________________________________________

12.选文二末段司马光评价说“君者表也,臣者景也”,这句话阐释的是什么道理?这样说的目的是什么?(3分)

___________________________________________________________________________________________

13.阅读下面两首唐诗,按要求作答。(4分)

与夏十二登岳阳楼 登岳阳楼

李白 【唐】杜甫

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

雁引愁心去,山衔好月来。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

云间连下榻,天上接行杯。 亲朋无一字,老病有孤舟。

醉后凉风起,吹人舞袖回。 戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注】此诗作于李白遇敬,南游洞庭时。

宋代唐庚在《唐子西文录》中有这样的评价“过岳阳楼,观杜子美诗,不过四十字尔,气象宏放,涵蓄深远,殆与洞庭争雄。太白。退之辈率为大篇,极其笔力,终不逮也”。你同意唐庚的观点吗?你更喜欢哪首诗?试从意象、情感、炼字、风格等方面阐释理由。

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

14.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(每小题1分,共6分)

(1)扣舷独啸,__________。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》)

(2)__________,赏心乐事谁家院。(汤显祖《牡丹亭》)

(3)__________,但寒烟衰草凝绿。(王安石《桂枝香·金陵怀古》)

(4)在《侍坐》中,曾皙的理想与其他三人不同;他希望暮春时节,呼朋引伴,“__________,__________,__________”。

(5)苏洵在《六国论》中论述齐国不曾贿赂秦国却仍灭亡的原因是“__________”。赵国多次击退秦国却自毁长城,作者感叹道“__________”。

(6)仁而爱人始终是守天下的关键,正如杜牧《阿房宫赋》指出的“__________,__________”,秦国就不会迅速灭亡。

五、(18分)阅读下面的文章,完成15~19题。

孔子的自白

顾随

孔子南游于楚的时候,有一天,楚国的叶公居然向子路打听孔子的为人来。——你们的先生,孔仲尼,到底是怎样的一个人物呢?为什么你们大家都甘心给他老先生赶着车,因苦颊连地跟着他东西南北地跑啊?

这问题使子路有些恼了。倘使在他年轻的时节,他会当面给他一顿抢白吧,然而他现在确是老了,软钉子,硬钉子——长沮、桀溺、丈人、晨门诸人的话——吃得也着实不少了。他的气质也和平了许多,抢白叶公的话,已经来到嗓子里。

子路想起这叶公就是相传有着好龙的奇癖的叶公,他的居室的墙上,所使用的器具上,都雕刻着大大小小各式各样的龙——有的喷云吞雾,有的仅露蜂爪,有的蟠屈不伸。他镇天价在屋里盘旋,赏鉴着龙的图像:或卧在床上,幻想着龙的神奇夭矫,于是叹息着祷告似的说:

——假使我能够看见一个活的天龙啊!那便只是一次也好!

于是天龙们被他的至诚所感动;居然有一条肯从半空中落在叶公的家院里。它把头伸在窗子里,把尾巴放在他居室的外间。于是满院子烟雾氤氲,屋顶上闪电鸣雷。龙的角,龙的须,龙的眼睛和蜂甲,龙的每一部分,都闪着火光,喷着烟雾;而且每一刹那间,龙都在变化着,大了又小下去,小了又大起来。身体的活动是大江一般的浪滚涛翻。然而它又是善意的,友谊的,仿佛一个伶人或演技者,把全身的本事和解数,都施展出来,让看客们赏鉴。

但想不到的是叶公,吓得面无人色,一头扎在床底下,紧闭了眼,又把两手来下死劲握住两只耳朵;浑身战栗着,泪和鼻涕流满了他的面颊,又沾湿了他的胡子。

龙于是伤心了,一个焦雷,震破了屋顶,据说不是龙的怒吼,乃是龙的叹息。

这询问孔子“是怎样一个人物”的叶公,便是好龙而被龙吓坏了的那个叶公。

——他这样好名而不务实的懦夫,也有打听圣人的为人的资格吗?子路这样想。

子路于是装作没有听到,昂然地走出去。

叶公的青脸几乎变成铁色,手脚似乎战栗得骨肉都要散开了的样子。他是愤怒呢,还是羞愧呢?那只有他自己知道吧。

一个清秋的早晨,金黄色的太阳照着逆旅庭院中那棵银杏树的金黄色的叶子,而且那叶子索索地抖着,仿佛太阳的光线在上面跳舞。

在这样的晨间,孔子早已起来盥漱了多时了,他正在楚国逆旅的屋子里伤感着呢:

——老了哇!真是老了哇!有好些时候,不曾梦见那位老圣人周公了!真是老了哇!梦也没有了呢!而且……而且……这趟南游,又是白跑了腿啊!回去吧!回去吧!不是有些天资极好的徒弟吗?回家去把他们好好地教育起来。行我的道的如果不是我自己,一定是我的徒弟们!或是徒弟的徒弟们呢!

孔子想到这里,他觉得眼前分外的光明,他那为了读《易经》写《春秋》而老花了的眼睛炯炯地注视着对面的墙上,似乎看见一种东西——环绕着侍立的弟子们所不能看见的东西。

子路蓦然说起话来了:

——先生!像叶公那样的人物,也要向我打听先生是如何的一个人呢。

孔子把注视着辽远处的眼光立刻收回来,在弟子群里找到了子路。

——你同他说了些什么呢?

——我同他说些什么呢?无论如何说,像那样的人,是不能了解先生的伟大的人格的,我昨天什么也不曾同他说哩!

孔子有些怃然了。

——由呀!你总是这样的执拗,你便告诉他又有什么妨害呢?你大概也觉得他那种好龙而又被天龙吓得生了病,有些滑稽,所以才厌恶他的为人么?他好假的龙,岂不比那用了笼子装着鸟儿或手牵着小狗儿的人们强得多吗?你们有谁不是发现了人世的真实而觉得恐怖呢?由呀!你是太执拗了!你宿在石门的那一夜,那晨门曾讥讽过我了,你也不曾同他辩驳;长沮桀溺在你问津的时候,也曾说过许多不满意于我的话头,你对于他们也不曾说过什么:那都是对的!因为他们——晨门,长沮,桀溺——都是深知道我的人们,都是了解我的主义和行为的人们呀!便是前几日,此处的接舆不是也在我的车前唱着“凤兮,凤兮!何德之衰……”的歌儿跑着过去了吗?我当时虽然想着同他说话而不能,然而我是不懊悔的啊!我不能使他变为我,犹之他不能使我变为他。我而今是第一次来到楚国,很愿多有几个人知道我的心迹。由啊!你为什么不答复叶公呢?他是一个富于好奇心而且不知道我是怎样一个人的人呀!

子路被先生抱怨,心里有些着慌了:

——同他说些什么呢,先生?

——你说:我们的先生是一用起功来就忘掉了吃饭,欢喜起来就忘掉了忧愁,而且不晓得什么叫作“老”哩!

孔子说这句话的时节,眼睛又从子路身上挪开,仍然注视着对面的墙上,又看见那众弟子们所不能看见的东西。

但是子路听了方才的话,却分外地替先生伤悲。先生周游列国已经二十年了,到处受人家的欺侮与嘲笑。还用得什么功哩?欢喜从何而来呢?但是“老”的确来了——先生的两鬓和胡须实在白得令人恐惧,也许是先生不好照镜子的缘故吧?

孔子的眼光,仍然注视着对面的墙上,看那弟子们所不能看见的东西。

(原刊于一九二六年十月《沉钟》第五期,署名葛茅。有删改)

15.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.抢白(qiǎng) 奇癖(pì) B.蟠屈(pán) 氤氲(yīn yūn)

C.友谊(yí) 解数(xiè) D.盥漱(guàn) 怃然(wú)

16.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.叶公虽以“仲尼”尊称孔子,但言语中还是将孔子看作庸凡之人,缺少礼敬尊崇。

B.小说依据“叶公好龙”这一典故,用漫画式笔法描绘叶公见到天龙时的狼狈相,表达了对好名而不务实者的嘲讽。

C.本文所刻画的子路的形象与《侍坐》篇中的基本一致,都是做事轻率且缺少礼节。

D.作者采用故事新编的形式,选取《论语》的有关记述进行大胆的糅合创造,使小说达到了历史真实与艺术真实的高度融合。

17.文中三次出现孔子“注视着对面的墙上”,看“弟子们所不能看见的东西”,你觉得孔子看到的是什么?请简要说明。(4分)

___________________________________________________________________________________________

18.小说以“自白”的方式塑造孔子形象,这样处理有何好处?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________________________________________

19.结合全文,谈谈你对文中画波浪线句子“你们有谁不是发现了人世的真实而觉得恐怖呢”的理解。《祝福》《装在套子里的人》也有这样的人物和情绪,任选其一简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________

六、(40分)

20.阅读下面的材料,根据要求写作。

近日,17岁的中专生姜萍一举成为爆红网络的“天才少女”,她以全球排名第十二名的成绩,闯入2024阿里巴巴数学竞赛决赛。进入决赛的前20名选手中,除了姜萍,其他人均来自北大、清华、麻省理工、剑桥等知名高校。姜萍因为喜欢服装设计,初中毕业后选择就读中专,但也并未放弃喜欢的数学,她利用课余时间自学了《高等数学》《数学分析》,甚至外语版的《偏微分方程》。数学老师王闰秋是姜萍的领路人,他发现了姜萍的数学特长,不仅给她提供了自学材料,还鼓励她报名全球竞赛。王老师这次也参加了比赛,排名是第125名。

请结合你的思考,自选角度,写一篇议论文。

要求:自拟标题;文体特征明显;不少于800字;不得抄袭,不得套作。

参考答案

一、(本大题共3小题,1-2题每小题2分,第3题3分,共7分)

1.D

2.B

3.①贾母,林黛玉进贾府;②王夫人,宝玉挨打;③晴雯,晴雯撕扇

二、(8分)

4.(2分)C。“屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁”错误,原文第二段“梁为水平放置”“梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件”,示意图中线条指示的横着的木料是“梁”,它承担屋顶的全部重量。选项受力、传力分析不对。

5.(3分)①原柱 ②新柱 ③假柱

6.①新柱如果没有原位替换原柱,可能会改变建筑原结构的受力和传力方式,影响整体的稳定性;

②太和殿是中国最大的木构大殿,建造之初工匠们应该经过了精心的测量,原位替换才是最佳的解决方案;

③太和殿的修缮加固追求最大程度地保持文物原貌,节省工料不是优先考虑的因素。

(答出一点给2分,答出两点即可给满分3分。如果有其他答案,言之成理亦可。)

三、(每小题2分,共8分)

7.答案D。通“导”,引导。

8.答案A。

A项,“莫之敢违”中的“之”是代词,“何厌之有”中的“之”是提宾标志。B项,两个“而”表修饰。C项,两个“乃”,表判断,是。D项,两个“也”,都表判断语气。

9.答案B。

从:堂房亲属。再从:同一曾祖父,不同祖父。三从:同一高祖,不同曾祖。

10.答案B。

B项中“严刑峻法反而不能达到目的”有误,原文只说“安用重法邪”,用不着重法,并没有说严刑达不到目的。

11.(1)如果真的能见到自己贪图的东西就想到知足来警诫自己;将要兴建什么就想到适可而止来使百姓安定。(“安”,使动用法,1分。句意1分。共2分。)

(2)唐太宗担心官吏大多受贿,秘密地派身边的侍从向官吏行贿,来试验官吏是否受贿。(“财”1分。句意1分。共2分。)

(3)裴矩能够做到在位敢于力争,不看我脸色行事,假如每件事都能这样,何愁国家不能得到很好的治理呢!(句意2分。)

12.①这句话的意思是君王是标杆,臣子是影子。标杆移动,影子就会跟着移动。皇帝的品性好恶影响着臣子的态度,所以君主要为人正直,因为臣子会效仿君主。(2分)

②目的是赞扬唐太宗善于纳谏,告诫君主注意自己的言行,要成为臣子的表率。(1分)

13.【李诗】

首联写登高临远所见到的辽阔景象。“尽”字,写登上岳阳楼俯瞰,岳阳一带的自然景色一览无余。“川迥洞庭开”一句紧承“尽”字而下,具体展示八百里洞庭浩邈无垠、横无涯际的景象。

颔联是诗眼。“引”“衔”二字,抒写诗人此时此景之下的主观感受。诗人处于浩渺无边的洞庭之上,忧戚烦闷的心情顿时为之一畅,“愁心去”“好月来”便恰到好处地表现了畅然一适的愉悦心情。

颈联极言岳阳楼高耸入云。“连”、“接”,二字,是夸张之笔,意在表明在“云间”“下榻”,在“天上”“行杯”,令人快慰。

尾联写酣饮之乐,诗人醉后翩翩起舞,习习凉风吹拂着人的衣袖,似有羽化登仙之感。诗中没有一句正面直接描写楼高,句句从俯视纵观岳阳楼周围景物的渺远、开阔、高耸等情状落笔,却无处不显出楼高,自然浑成。全诗完整地写出了秋风明月下浩荡无边的洞庭夜景,和诗人与友人饮酒放乐的情形,表达了诗人流放获释后的喜悦之情。

【杜诗】

前两联写登岳阳楼所见,用凝练的语言,将洞庭湖水势浩瀚无际的磅礴气势和宏伟壮丽的形象真实地描画出来,勾勒出一幅气象万千的画面。“坼”“浮”富有动感,仿佛湖水在延伸,将大地切割开,天地万物都日日夜夜地在洞庭湖水上浮动漂游。极写水面的宽阔和力量,能够割裂大地,能够浮动乾坤,境界广阔,气魄宏大。

颈联写自己孤舟飘泊,老弱多病。尾联写诗人身在洞庭,心在长安,心忧国事,老泪纵横。孤舟虽小却装着整个天下,衰老多病的躯体中,仍然跳动着一颗忧国忧民的赤诚之心。整首诗意蕴丰厚,抒情虽低沉抑郁,却吞吐自然,雄浑大气,气度超然。

(选择任意一首,从任意两个角度进行赏析,每个角度2分。)

14.略(每小题1分,共6分)

五、(17分)

15.(2分)B

16.(2分)C

17.(4分)孔子看到的是自己对未来生活和理想追求的愿景:①结束周游,回到家乡教育弟子的场景;②后代门生实现自己的理想,仁道行于天下的景象。(每点2分)

18.(6分)

①以孔子的内心独白(心理描写)呈现孔子的内心世界,更真实地写出孔子从伤感楚国之游的失败到决心重新选择人生方向的心路历程,更深刻地表现孔子的自我剖析精神和伟大人格,突出小说主题;②以孔子与子路的对话,叙述人生经历和理想心迹,更真实立体地塑造孔子执着有为、乐观坚韧、宽容睿智的形象;③拉近文本与读者的距离,增加了抒情性,使读者更真切地感受到孔子的魅力。(每点2分,共6分)

19.(4分)

这是孔子教导弟子们的话,其中“人世的真实”主要指仁道不行于世、孔子师徒不被世人理解的现实,“恐怖”主要指孔子师徒面对这些现实而产生的失落、痛苦、愤懑等心态。这是对孔子师徒周游列国、推行仁道十几年生活的总结,也颇具普遍性、哲理性。如《祝福》中,“我”就是发现了辛亥革命并没有打破封建礼教的桎梏这一“人世的真实”,才产生了悲哀、彷徨的情绪;《装在套子里的人》中,“我”就是发现了埋葬别里科夫并不能改变沙皇俄国的禁锢之风这一“人世的真实”,才产生了深深的“恐怖”之情。世上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后仍然热爱它,所以也就更凸显出孔子的伟大。

同课章节目录