第4课 中国历代变法和改革 习题(含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 习题(含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-01 17:57:36 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·长春二中)研究证实,中国的政治学科发端于1899年,发轫之初的中国政治学研究以国家理论、宪法理论和制度理论为核心,人权、自由、民主等内容很少涉及。这反映出近代中国( )

A.由器物到制度的学习西方之路

B.学科设立深受启蒙思想的影响

C.学科研究与社会现状密切相关

D.大学的学科建设不断发展完善

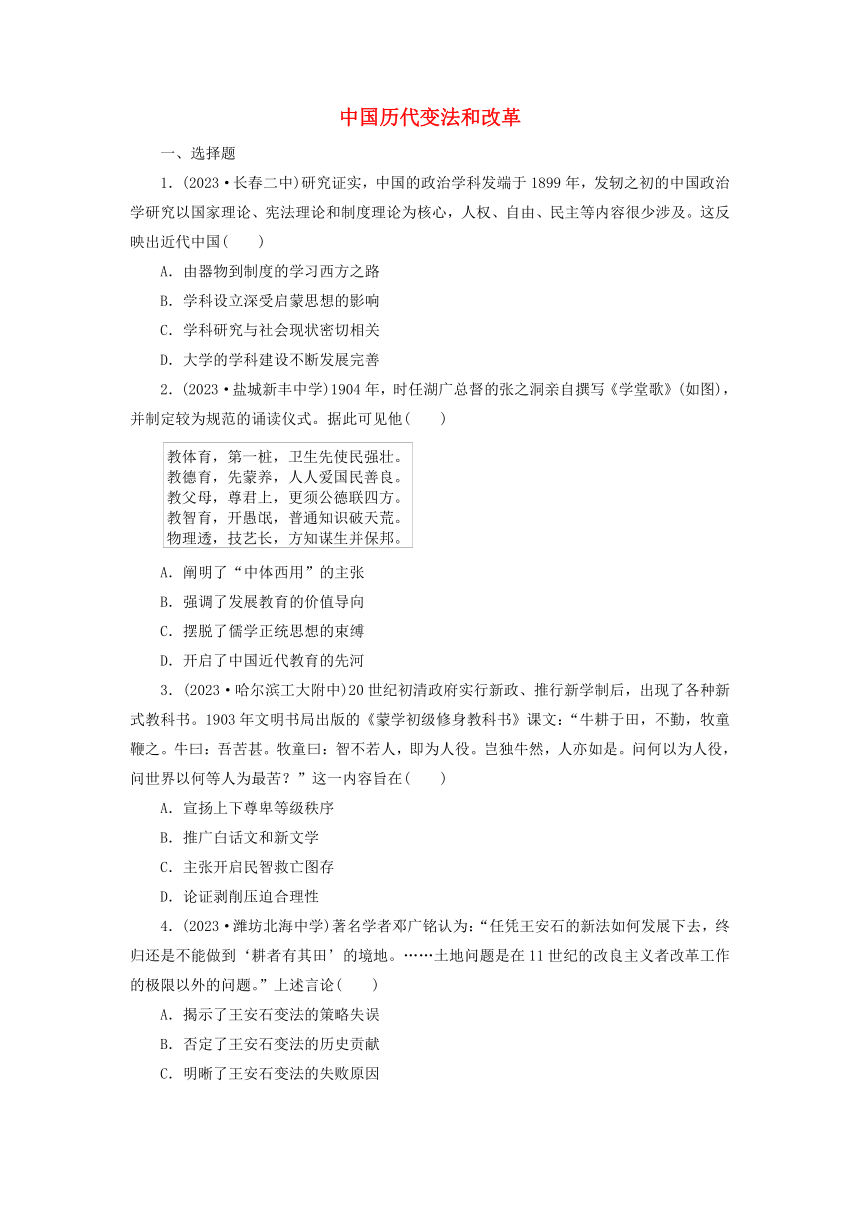

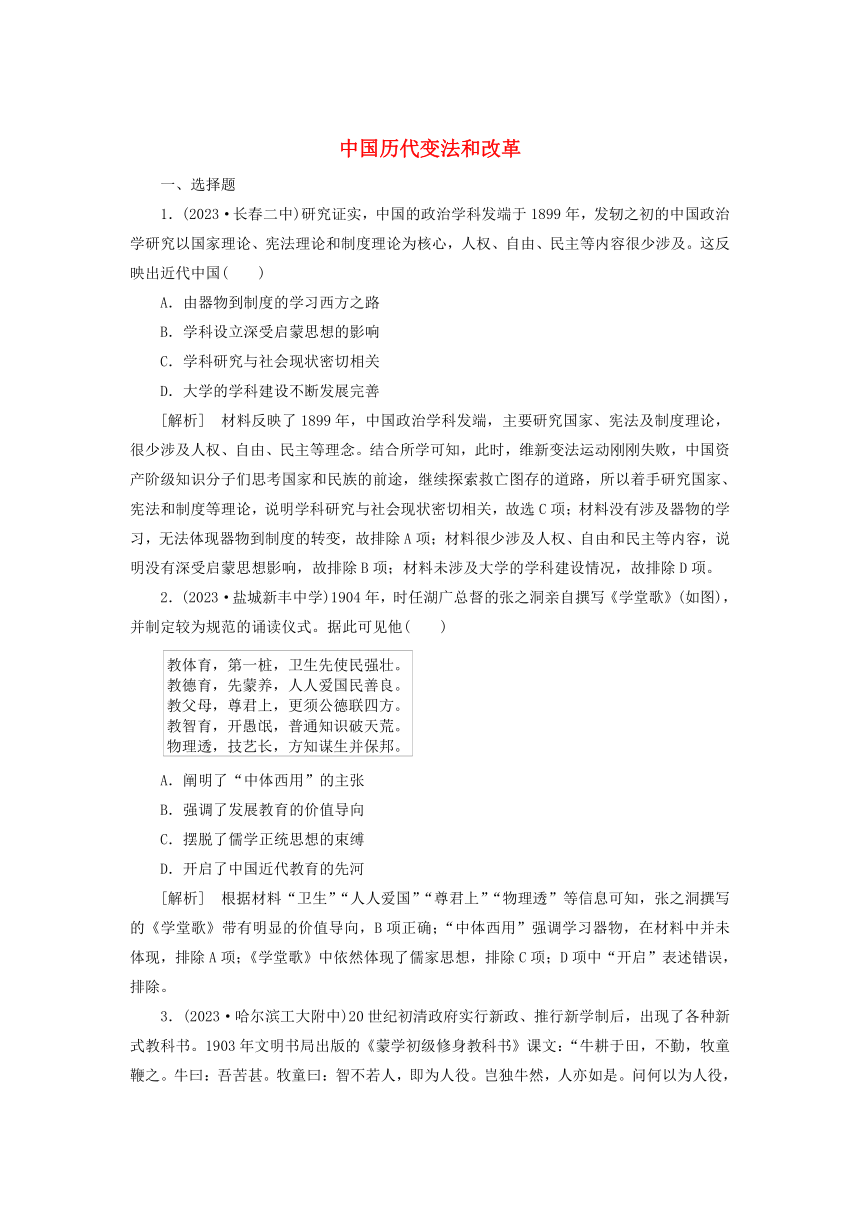

2.(2023·盐城新丰中学)1904年,时任湖广总督的张之洞亲自撰写《学堂歌》(如图),并制定较为规范的诵读仪式。据此可见他( )

A.阐明了“中体西用”的主张

B.强调了发展教育的价值导向

C.摆脱了儒学正统思想的束缚

D.开启了中国近代教育的先河

3.(2023·哈尔滨工大附中)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰:吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序

B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存

D.论证剥削压迫合理性

4.(2023·潍坊北海中学)著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论( )

A.揭示了王安石变法的策略失误

B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明晰了王安石变法的失败原因

D.反映了王安石变法的时代局限

5.(2023·山东枣庄市)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.北魏豪强地主加强对农民人身控制

B.发展农耕经济是北魏长期国策

C.农民平均分配土地的愿望得到满足

D.自给自足的小农经济得以确立

6.(2023·河北保定)刘少奇在1956的某次会议报告中说:“在这里,有必要指出这样一个事实,就是上级国家机关往往对于企业管得过多、过死,妨碍了企业应有的主动性和机动性,使工作受到不应有的损失。”“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”。“只有上级国家机关的强有力的领导同企业本身的积极性互相结合,才能把我们的事业迅速地推向前进”。刘少奇的讲话( )

A.标志着社会主义建设探索的开始

B.拉开了城市经济体制改革的序幕

C.反映了中央对经济建设的反思与总结

D.正确指出了当时中国社会的主要矛盾

7.(2023·菏泽)1964年到1980年期间,国家在三线地区共审批了1 100多个大中型建设项目,在“备战、备荒、为人民”的号召下,人们前往三线地区搞建设。1984年,国务院三线建设办公室确定一批企业陆续迁出,并对迁出的企业实行改制。这一变化反映了( )

A.国家工作重心的转移

B.社会主义市场经济体制确立

C.国家工业的均衡分布

D.西方大国的经济封锁被打破

8.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1578 2253 4761 5153

城镇人均可支配收入/元 343 4283 6280 15781 17175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

9.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

10.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

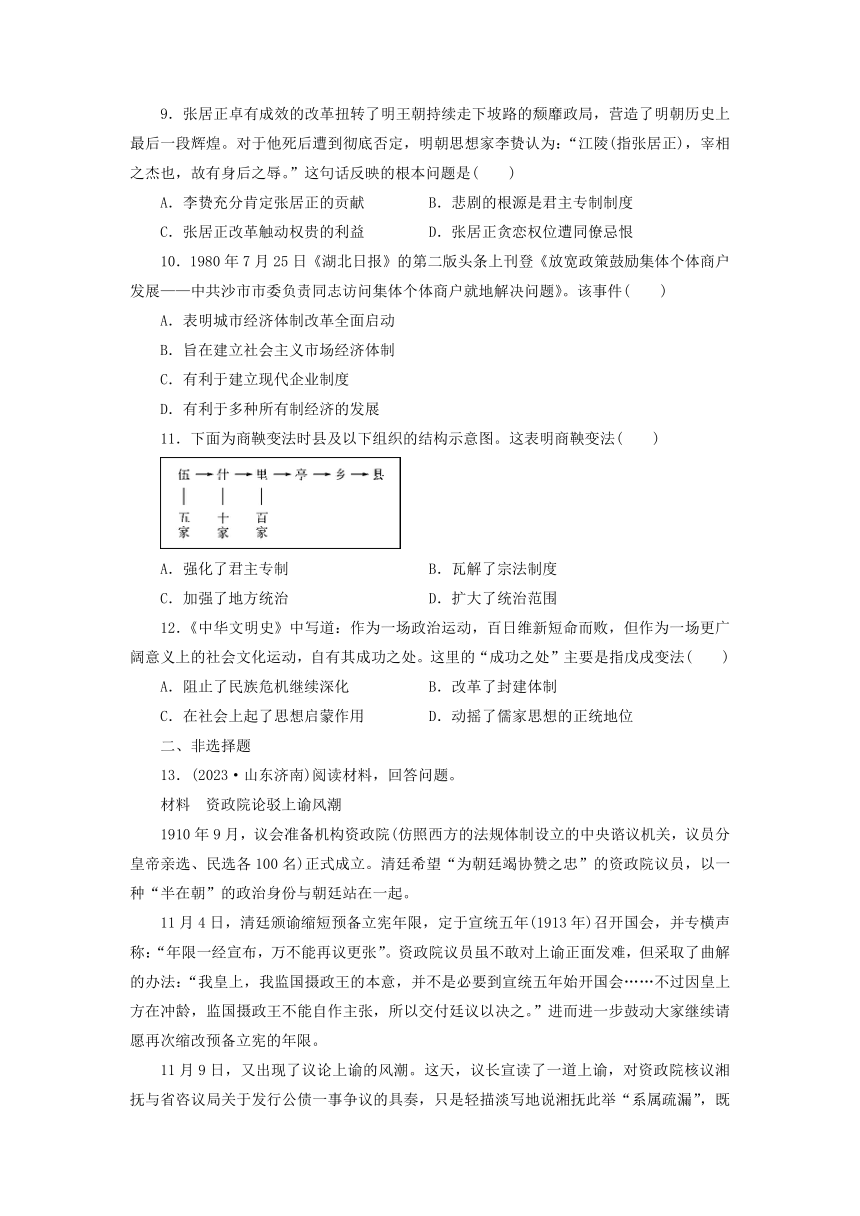

11.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

12.《中华文明史》中写道:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

二、非选择题

13.(2023·山东济南)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕。议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

——摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰)

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·长春二中)研究证实,中国的政治学科发端于1899年,发轫之初的中国政治学研究以国家理论、宪法理论和制度理论为核心,人权、自由、民主等内容很少涉及。这反映出近代中国( )

A.由器物到制度的学习西方之路

B.学科设立深受启蒙思想的影响

C.学科研究与社会现状密切相关

D.大学的学科建设不断发展完善

[解析] 材料反映了1899年,中国政治学科发端,主要研究国家、宪法及制度理论,很少涉及人权、自由、民主等理念。结合所学可知,此时,维新变法运动刚刚失败,中国资产阶级知识分子们思考国家和民族的前途,继续探索救亡图存的道路,所以着手研究国家、宪法和制度等理论,说明学科研究与社会现状密切相关,故选C项;材料没有涉及器物的学习,无法体现器物到制度的转变,故排除A项;材料很少涉及人权、自由和民主等内容,说明没有深受启蒙思想影响,故排除B项;材料未涉及大学的学科建设情况,故排除D项。

2.(2023·盐城新丰中学)1904年,时任湖广总督的张之洞亲自撰写《学堂歌》(如图),并制定较为规范的诵读仪式。据此可见他( )

A.阐明了“中体西用”的主张

B.强调了发展教育的价值导向

C.摆脱了儒学正统思想的束缚

D.开启了中国近代教育的先河

[解析] 根据材料“卫生”“人人爱国”“尊君上”“物理透”等信息可知,张之洞撰写的《学堂歌》带有明显的价值导向,B项正确;“中体西用”强调学习器物,在材料中并未体现,排除A项;《学堂歌》中依然体现了儒家思想,排除C项;D项中“开启”表述错误,排除。

3.(2023·哈尔滨工大附中)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰:吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序

B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存

D.论证剥削压迫合理性

[解析] 根据“出现了各种新式教科书”“智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳也是徒劳,任人压迫,反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;材料没有体现尊卑等级秩序,排除A项;此时尚没有白话文运动,排除B项;D项不是材料的主旨,排除D项。

4.(2023·潍坊北海中学)著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论( )

A.揭示了王安石变法的策略失误

B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明晰了王安石变法的失败原因

D.反映了王安石变法的时代局限

[解析] 根据“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题”可得出其强调王安石变法受时代的局限,没有能解决农民的土地问题,因此失败具有必然性,故D项正确;材料不是指出其策略,排除A项;材料没有体现其贡献,排除B项;“明晰”的说法错误,排除C项。

5.(2023·山东枣庄市)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.北魏豪强地主加强对农民人身控制

B.发展农耕经济是北魏长期国策

C.农民平均分配土地的愿望得到满足

D.自给自足的小农经济得以确立

[解析] 北魏政权进入中原后,迁民平城,分给他们土地,到太武帝推行劝课农桑的政策,再到孝文帝实行均田制,反映出发展农耕经济是北魏长期国策,B项正确;材料与“北魏豪强地主加强对农民人身控制”无关,A项错误;材料不能说明农民平均分配土地的愿望得到满足,C项错误;自给自足的小农经济早在春秋战国时期就已确立,D项错误。

6.(2023·河北保定)刘少奇在1956的某次会议报告中说:“在这里,有必要指出这样一个事实,就是上级国家机关往往对于企业管得过多、过死,妨碍了企业应有的主动性和机动性,使工作受到不应有的损失。”“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”。“只有上级国家机关的强有力的领导同企业本身的积极性互相结合,才能把我们的事业迅速地推向前进”。刘少奇的讲话( )

A.标志着社会主义建设探索的开始

B.拉开了城市经济体制改革的序幕

C.反映了中央对经济建设的反思与总结

D.正确指出了当时中国社会的主要矛盾

[解析] 根据材料时间可知,这一时期处于社会主义道路探索阶段,因此,材料“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”体现的是中央对经济建设的反思与总结,C项正确;A、D两项是中共八大的内容及意义,排除;1984年,《关于城市经济体制改革的决定》发布,拉开了城市经济体制改革的序幕,B项排除。

7.(2023·菏泽)1964年到1980年期间,国家在三线地区共审批了1 100多个大中型建设项目,在“备战、备荒、为人民”的号召下,人们前往三线地区搞建设。1984年,国务院三线建设办公室确定一批企业陆续迁出,并对迁出的企业实行改制。这一变化反映了( )

A.国家工作重心的转移

B.社会主义市场经济体制确立

C.国家工业的均衡分布

D.西方大国的经济封锁被打破

[解析] 从应对苏联的军事威胁,前往中西部地区“备战、备荒、为人民”,到1984年一批三线企业迁出、改制,反映了改革开放后我国工作重心重新转移到经济建设上,故A项正确;建立社会主义市场经济体制的目标在1992年中共十四大上才提出,到21世纪初基本确立,故B项错误;材料无法体现工业布局的均衡分布,故C项错误;西方大国的经济封锁在20世纪70年代前已经被打破,故D项错误。

8.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1578 2253 4761 5153

城镇人均可支配收入/元 343 4283 6280 15781 17175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

【解析】由时间“1978—2009年”及表格数据可知,我国经济体制改革不断深入,推动城乡经济的发展,故C项正确;材料表明城镇居民人均可支配收入高于农村,故消费水平应当高于农村,排除A项;材料表明城乡居民人均收入差距呈扩大趋势,排除B项;材料不能体现我国全面建成小康社会,排除D项。

9.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

【解析】根据材料“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱”可知,李贽认为张居正在死后遭到彻底否定的根源在于其曾威胁到皇帝的权威,故B项正确。

10.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

【解析】中共沙市市委放宽政策并以实际行动鼓励集体个体商户发展,表明中国不再坚持单一的公有制经济,允许并且鼓励私有制经济发展,鼓励多种分配方式并存,这有利于我国多种所有制经济的发展,故D项正确;城市经济体制改革全面启动是在1984年,排除A项;1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制,排除B项;1993年中共十四届三中全会提出建立现代企业制度,排除C项。

11.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

【解析】商鞅变法时,建立起“县—乡—亭—里—什—伍”的系统严密的地方组织结构,这加强了中央对地方的垂直管理,故C项正确;材料反映的是商鞅变法建立起的地方基层社会组织,与君主专制无关,故A项错误;对社会基层的管理不会瓦解以嫡长子继承制为核心的宗法制度,故B项错误;商鞅变法加强基层管理,并不能扩大其统治范围,故D项错误。

12.《中华文明史》中写道:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

【解析】结合所学知识可知,“成功之处”主要是指戊戌变法在思想领域起到的作用,即这一运动在社会上起了思想启蒙作用,故C项正确;A项不符合史实,排除;戊戌变法最终失败,并未改革封建体制,排除B项;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

二、非选择题

13.(2023·山东济南)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕。议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

——摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰)

[答案] 观点:资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争。

阐释:评述应结合史实,主要包括以下角度:

①《辛丑条约》后民族危机加深,清政府推行新政,以图富强。

②1905年清政府“仿行立宪”,但仍固守君主专制,无意进行真正的政治改革。

③民族资本主义发展,民主思想的传播,进步人士要求社会变革。

结论:论驳风潮是处于社会转型时期的中国政治、经济状况的产物,反映出当时部分先进的中国人对国家和民族命运的担忧,对救亡强国道路的探索;客观上有助于民主思想的传播,一定程度上影响了中国的政治民主化进程。

一、选择题

1.(2023·长春二中)研究证实,中国的政治学科发端于1899年,发轫之初的中国政治学研究以国家理论、宪法理论和制度理论为核心,人权、自由、民主等内容很少涉及。这反映出近代中国( )

A.由器物到制度的学习西方之路

B.学科设立深受启蒙思想的影响

C.学科研究与社会现状密切相关

D.大学的学科建设不断发展完善

2.(2023·盐城新丰中学)1904年,时任湖广总督的张之洞亲自撰写《学堂歌》(如图),并制定较为规范的诵读仪式。据此可见他( )

A.阐明了“中体西用”的主张

B.强调了发展教育的价值导向

C.摆脱了儒学正统思想的束缚

D.开启了中国近代教育的先河

3.(2023·哈尔滨工大附中)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰:吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序

B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存

D.论证剥削压迫合理性

4.(2023·潍坊北海中学)著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论( )

A.揭示了王安石变法的策略失误

B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明晰了王安石变法的失败原因

D.反映了王安石变法的时代局限

5.(2023·山东枣庄市)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.北魏豪强地主加强对农民人身控制

B.发展农耕经济是北魏长期国策

C.农民平均分配土地的愿望得到满足

D.自给自足的小农经济得以确立

6.(2023·河北保定)刘少奇在1956的某次会议报告中说:“在这里,有必要指出这样一个事实,就是上级国家机关往往对于企业管得过多、过死,妨碍了企业应有的主动性和机动性,使工作受到不应有的损失。”“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”。“只有上级国家机关的强有力的领导同企业本身的积极性互相结合,才能把我们的事业迅速地推向前进”。刘少奇的讲话( )

A.标志着社会主义建设探索的开始

B.拉开了城市经济体制改革的序幕

C.反映了中央对经济建设的反思与总结

D.正确指出了当时中国社会的主要矛盾

7.(2023·菏泽)1964年到1980年期间,国家在三线地区共审批了1 100多个大中型建设项目,在“备战、备荒、为人民”的号召下,人们前往三线地区搞建设。1984年,国务院三线建设办公室确定一批企业陆续迁出,并对迁出的企业实行改制。这一变化反映了( )

A.国家工作重心的转移

B.社会主义市场经济体制确立

C.国家工业的均衡分布

D.西方大国的经济封锁被打破

8.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1578 2253 4761 5153

城镇人均可支配收入/元 343 4283 6280 15781 17175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

9.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

10.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

11.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

12.《中华文明史》中写道:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

二、非选择题

13.(2023·山东济南)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕。议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

——摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰)

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·长春二中)研究证实,中国的政治学科发端于1899年,发轫之初的中国政治学研究以国家理论、宪法理论和制度理论为核心,人权、自由、民主等内容很少涉及。这反映出近代中国( )

A.由器物到制度的学习西方之路

B.学科设立深受启蒙思想的影响

C.学科研究与社会现状密切相关

D.大学的学科建设不断发展完善

[解析] 材料反映了1899年,中国政治学科发端,主要研究国家、宪法及制度理论,很少涉及人权、自由、民主等理念。结合所学可知,此时,维新变法运动刚刚失败,中国资产阶级知识分子们思考国家和民族的前途,继续探索救亡图存的道路,所以着手研究国家、宪法和制度等理论,说明学科研究与社会现状密切相关,故选C项;材料没有涉及器物的学习,无法体现器物到制度的转变,故排除A项;材料很少涉及人权、自由和民主等内容,说明没有深受启蒙思想影响,故排除B项;材料未涉及大学的学科建设情况,故排除D项。

2.(2023·盐城新丰中学)1904年,时任湖广总督的张之洞亲自撰写《学堂歌》(如图),并制定较为规范的诵读仪式。据此可见他( )

A.阐明了“中体西用”的主张

B.强调了发展教育的价值导向

C.摆脱了儒学正统思想的束缚

D.开启了中国近代教育的先河

[解析] 根据材料“卫生”“人人爱国”“尊君上”“物理透”等信息可知,张之洞撰写的《学堂歌》带有明显的价值导向,B项正确;“中体西用”强调学习器物,在材料中并未体现,排除A项;《学堂歌》中依然体现了儒家思想,排除C项;D项中“开启”表述错误,排除。

3.(2023·哈尔滨工大附中)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰:吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序

B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存

D.论证剥削压迫合理性

[解析] 根据“出现了各种新式教科书”“智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳也是徒劳,任人压迫,反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;材料没有体现尊卑等级秩序,排除A项;此时尚没有白话文运动,排除B项;D项不是材料的主旨,排除D项。

4.(2023·潍坊北海中学)著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论( )

A.揭示了王安石变法的策略失误

B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明晰了王安石变法的失败原因

D.反映了王安石变法的时代局限

[解析] 根据“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题”可得出其强调王安石变法受时代的局限,没有能解决农民的土地问题,因此失败具有必然性,故D项正确;材料不是指出其策略,排除A项;材料没有体现其贡献,排除B项;“明晰”的说法错误,排除C项。

5.(2023·山东枣庄市)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.北魏豪强地主加强对农民人身控制

B.发展农耕经济是北魏长期国策

C.农民平均分配土地的愿望得到满足

D.自给自足的小农经济得以确立

[解析] 北魏政权进入中原后,迁民平城,分给他们土地,到太武帝推行劝课农桑的政策,再到孝文帝实行均田制,反映出发展农耕经济是北魏长期国策,B项正确;材料与“北魏豪强地主加强对农民人身控制”无关,A项错误;材料不能说明农民平均分配土地的愿望得到满足,C项错误;自给自足的小农经济早在春秋战国时期就已确立,D项错误。

6.(2023·河北保定)刘少奇在1956的某次会议报告中说:“在这里,有必要指出这样一个事实,就是上级国家机关往往对于企业管得过多、过死,妨碍了企业应有的主动性和机动性,使工作受到不应有的损失。”“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”。“只有上级国家机关的强有力的领导同企业本身的积极性互相结合,才能把我们的事业迅速地推向前进”。刘少奇的讲话( )

A.标志着社会主义建设探索的开始

B.拉开了城市经济体制改革的序幕

C.反映了中央对经济建设的反思与总结

D.正确指出了当时中国社会的主要矛盾

[解析] 根据材料时间可知,这一时期处于社会主义道路探索阶段,因此,材料“我们的经济部门的领导机关必须认真把该管的事管好,而不要去管那些可以不管或者不该管的事”体现的是中央对经济建设的反思与总结,C项正确;A、D两项是中共八大的内容及意义,排除;1984年,《关于城市经济体制改革的决定》发布,拉开了城市经济体制改革的序幕,B项排除。

7.(2023·菏泽)1964年到1980年期间,国家在三线地区共审批了1 100多个大中型建设项目,在“备战、备荒、为人民”的号召下,人们前往三线地区搞建设。1984年,国务院三线建设办公室确定一批企业陆续迁出,并对迁出的企业实行改制。这一变化反映了( )

A.国家工作重心的转移

B.社会主义市场经济体制确立

C.国家工业的均衡分布

D.西方大国的经济封锁被打破

[解析] 从应对苏联的军事威胁,前往中西部地区“备战、备荒、为人民”,到1984年一批三线企业迁出、改制,反映了改革开放后我国工作重心重新转移到经济建设上,故A项正确;建立社会主义市场经济体制的目标在1992年中共十四大上才提出,到21世纪初基本确立,故B项错误;材料无法体现工业布局的均衡分布,故C项错误;西方大国的经济封锁在20世纪70年代前已经被打破,故D项错误。

8.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1578 2253 4761 5153

城镇人均可支配收入/元 343 4283 6280 15781 17175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

【解析】由时间“1978—2009年”及表格数据可知,我国经济体制改革不断深入,推动城乡经济的发展,故C项正确;材料表明城镇居民人均可支配收入高于农村,故消费水平应当高于农村,排除A项;材料表明城乡居民人均收入差距呈扩大趋势,排除B项;材料不能体现我国全面建成小康社会,排除D项。

9.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

【解析】根据材料“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱”可知,李贽认为张居正在死后遭到彻底否定的根源在于其曾威胁到皇帝的权威,故B项正确。

10.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

【解析】中共沙市市委放宽政策并以实际行动鼓励集体个体商户发展,表明中国不再坚持单一的公有制经济,允许并且鼓励私有制经济发展,鼓励多种分配方式并存,这有利于我国多种所有制经济的发展,故D项正确;城市经济体制改革全面启动是在1984年,排除A项;1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制,排除B项;1993年中共十四届三中全会提出建立现代企业制度,排除C项。

11.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

【解析】商鞅变法时,建立起“县—乡—亭—里—什—伍”的系统严密的地方组织结构,这加强了中央对地方的垂直管理,故C项正确;材料反映的是商鞅变法建立起的地方基层社会组织,与君主专制无关,故A项错误;对社会基层的管理不会瓦解以嫡长子继承制为核心的宗法制度,故B项错误;商鞅变法加强基层管理,并不能扩大其统治范围,故D项错误。

12.《中华文明史》中写道:作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

【解析】结合所学知识可知,“成功之处”主要是指戊戌变法在思想领域起到的作用,即这一运动在社会上起了思想启蒙作用,故C项正确;A项不符合史实,排除;戊戌变法最终失败,并未改革封建体制,排除B项;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

二、非选择题

13.(2023·山东济南)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕。议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

——摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰)

[答案] 观点:资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争。

阐释:评述应结合史实,主要包括以下角度:

①《辛丑条约》后民族危机加深,清政府推行新政,以图富强。

②1905年清政府“仿行立宪”,但仍固守君主专制,无意进行真正的政治改革。

③民族资本主义发展,民主思想的传播,进步人士要求社会变革。

结论:论驳风潮是处于社会转型时期的中国政治、经济状况的产物,反映出当时部分先进的中国人对国家和民族命运的担忧,对救亡强国道路的探索;客观上有助于民主思想的传播,一定程度上影响了中国的政治民主化进程。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理