第4课 中国历代变法和改革同步练习(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革同步练习(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-02 09:11:21 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·江苏淮安期中)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论( )

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

2.(2023·福建一模)商鞅认为“法制设而私善行,则民不畏刑”,反对官员的“私善”,要求秦国官吏将对百姓的“私善”转变为对君主的“奉公”,将官员的为善行为限定于“自治奉公”,即对君主效忠。这反映出商鞅变法意在( )

A.否定官员善行 B.强化社会控制

C.倡导官员尽忠 D.轻视民众价值

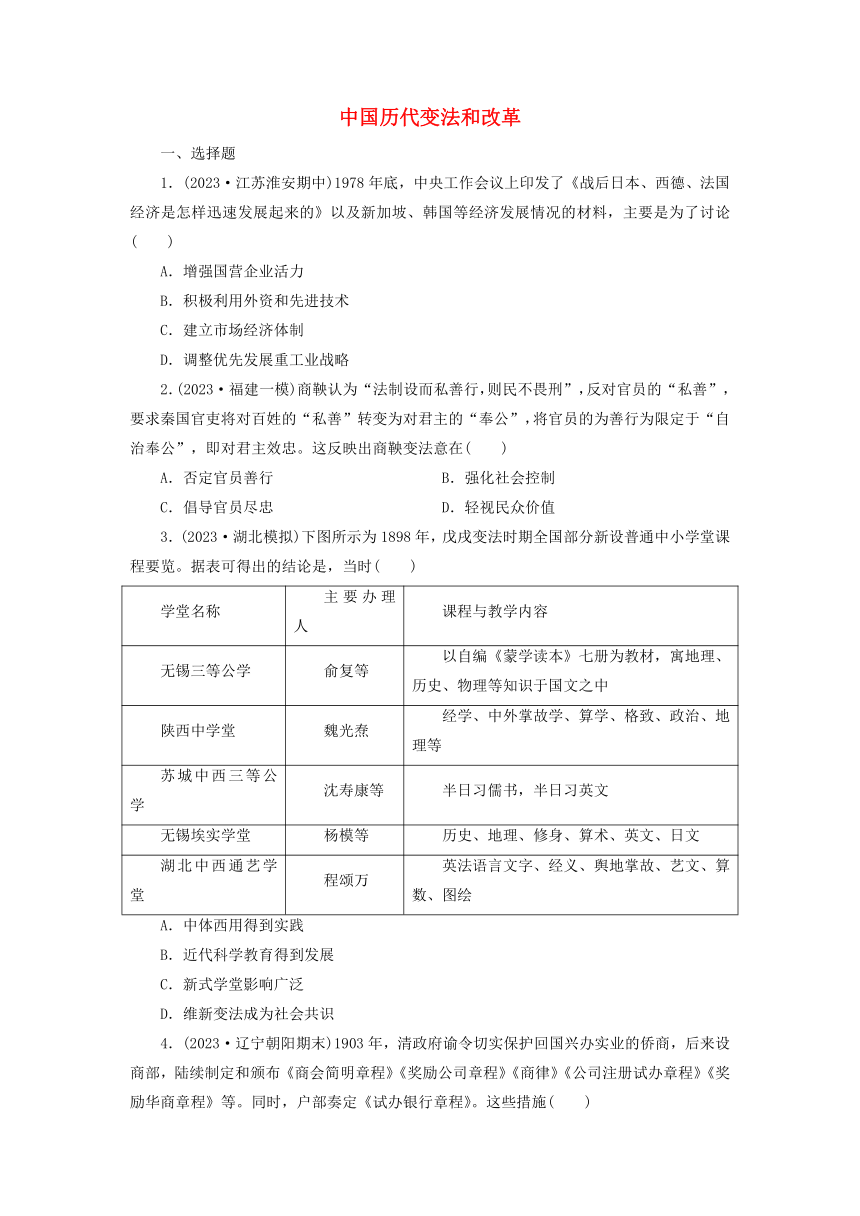

3.(2023·湖北模拟)下图所示为1898年,戊戌变法时期全国部分新设普通中小学堂课程要览。据表可得出的结论是,当时( )

学堂名称 主要办理人 课程与教学内容

无锡三等公学 俞复等 以自编《蒙学读本》七册为教材,寓地理、历史、物理等知识于国文之中

陕西中学堂 魏光焘 经学、中外掌故学、算学、格致、政治、地理等

苏城中西三等公学 沈寿康等 半日习儒书,半日习英文

无锡埃实学堂 杨模等 历史、地理、修身、算术、英文、日文

湖北中西通艺学堂 程颂万 英法语言文字、经义、舆地掌故、艺文、算数、图绘

A.中体西用得到实践

B.近代科学教育得到发展

C.新式学堂影响广泛

D.维新变法成为社会共识

4.(2023·辽宁朝阳期末)1903年,清政府谕令切实保护回国兴办实业的侨商,后来设商部,陆续制定和颁布《商会简明章程》《奖励公司章程》《商律》《公司注册试办章程》《奖励华商章程》等。同时,户部奏定《试办银行章程》。这些措施( )

A.促使清末新政取得了显著的成就

B.缓和了清朝的社会矛盾

C.客观上有利于中国经济的近代化

D.冲击了闭关锁国的政策

5.(2023·天津模拟)程颢指出:“青苗取息、京东转运司剥民希宠……设令由此侥幸,事小有成,而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福。”他认为王安石变法( )

A.重利轻义败坏社会风气

B.注重人才的选拔和使用

C.发展生产减轻农民负担

D.没有改变宋代积贫局面

6.(2023·辽宁模拟)明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称。汉武帝曾复原明堂,此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖。据此可知,北魏孝文帝此举意在( )

A.彰显北魏政权的合法性

B.加大汉化改革的力度

C.借鉴汉族政权统治经验

D.缓和阶级与民族矛盾

7.春秋战国时期,铁制农具的使用和牛耕的推广促使社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力必然阻碍社会变革

D.春秋战国的变法运动具有必然性

8.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

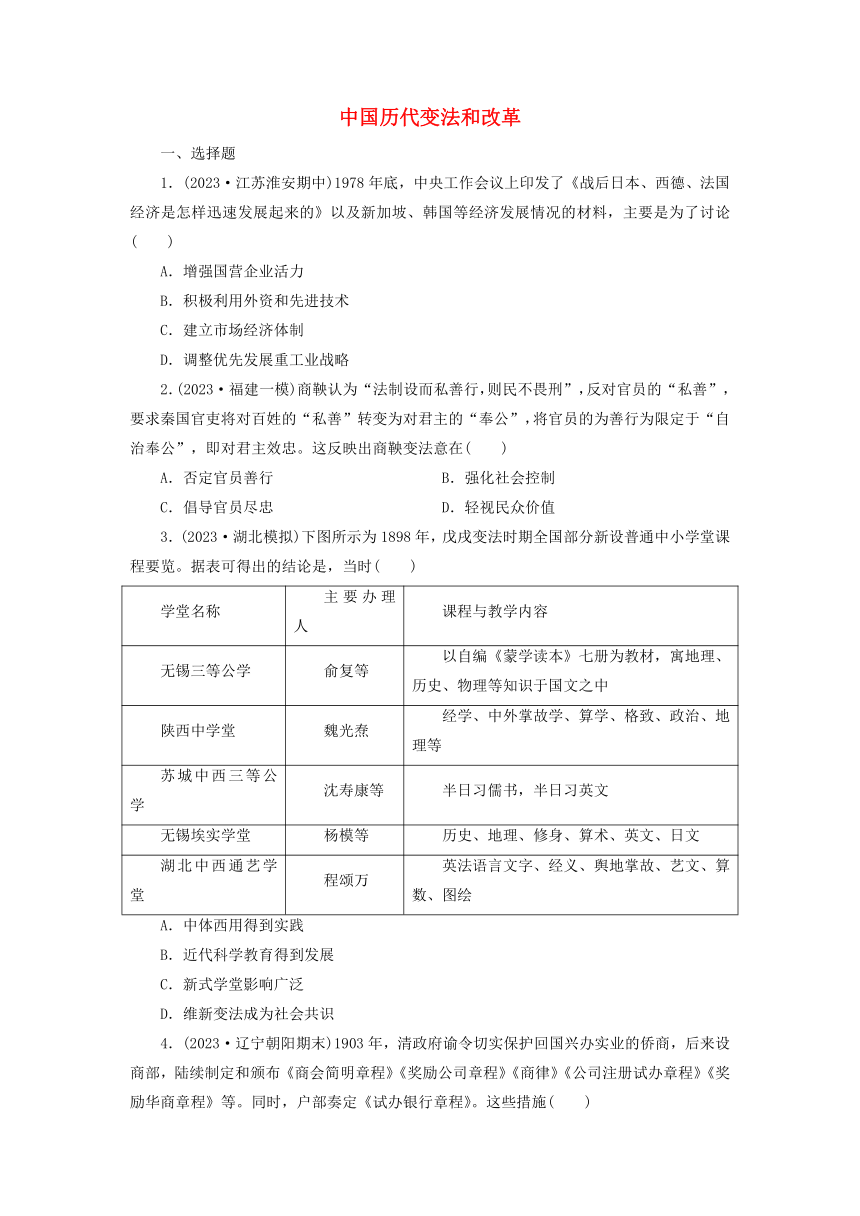

9.下表反映了改革开放后我国经济运行方式在四个年份中的变化情况。该表反映了我国( )

农产品收购价 1978年 1984年 1991年 1993年

国家定价 94.4% 37.0% 22.2% 10.3%

国家指导价 0 23.0% 20.0% 7.0%

市场调节价 5.6% 40.0% 57.8% 82.7%

A.社会主义市场经济体制已经确立

B.改革开放后经济体制转变的历程

C.农村经济发展需要加大市场引导

D.国家宏观经济管理退出历史舞台

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案:A

11.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1925年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国政治的理性化与专业化

二、综合题

12.(2023·山东师大附中期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 秦从泾阳迁都栎阳后,在与魏国的一系列战争中逐渐占据上风,完成了迁都栎阳以稳定秦国的任务。但是若再扩大对东方的战争,须东出函谷以争天下,“南临渭水,北倚九峻,左挟崤函,右控陇蜀”的咸阳成为都城的理想场所。且无论是栎阳还是秦宗庙所在的雍都都是宗族奴隶主集团盘踞之地,不便于新法的迅速推行,因此“筑冀阙宫庭于咸阳,徙都之”成为大良造商鞅改革的主要举措之一。公元前350年秦正式定都咸阳,商鞅第二次变法随之展开。秦孝公十九年(公元前343年)“天子致伯”,次年“诸侯毕贺”。咸阳不但成为当时秦国的中心,同时也成为全国著名的大都市。

——摘编自王果然《秦迁都与强盛之关系研究》

根据材料并结合所学知识,对商鞅推动秦国“徙都”加以阐释。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·江苏淮安期中)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论( )

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

解析: 根据所学可知,1978年12月,党中央在十一届三中全会上做出了改革开放和以经济建设为中心的重大决策,成为中国特色社会主义建设的起点。结合材料中在十一届三中全会召开前的中央工作会议上党中央印发的关于战后西欧国家、日本及亚洲部分国家的经济发展情况讨论来看,这主要是为我国进行改革开放,引入外资和先进技术服务的,B项正确;国企改革是在1984年开始的,核心是增强企业活力,A项排除;1992年,中共十四大正式提出建立社会主义市场经济体制的目标,C项排除;材料侧重的是对外资和技术的引进利用,与调整优先发展重工业的战略无关,D项排除。故选B项。

2.(2023·福建一模)商鞅认为“法制设而私善行,则民不畏刑”,反对官员的“私善”,要求秦国官吏将对百姓的“私善”转变为对君主的“奉公”,将官员的为善行为限定于“自治奉公”,即对君主效忠。这反映出商鞅变法意在( )

A.否定官员善行 B.强化社会控制

C.倡导官员尽忠 D.轻视民众价值

解析: 根据材料“法制设而私善行,则民不畏刑”“要求秦国官吏将对百姓的‘私善’转变为对君主的‘奉公’”“对君主效忠”可知,商鞅反对“私善”,提倡“自治奉公”,即对君主效忠,目的是倡导官员尽忠,加强君主权威,C项正确;材料并不是否定官员善行,而是否定官员的“私善”行为,排除A项;材料强调的是官员对君主的效忠,和“强化社会控制”无关,排除B项;材料重点强调官员要对君主效忠,没有体现商鞅对民众价值的态度,排除D项。故选C项。

3.(2023·湖北模拟)下图所示为1898年,戊戌变法时期全国部分新设普通中小学堂课程要览。据表可得出的结论是,当时( )

学堂名称 主要办理人 课程与教学内容

无锡三等公学 俞复等 以自编《蒙学读本》七册为教材,寓地理、历史、物理等知识于国文之中

陕西中学堂 魏光焘 经学、中外掌故学、算学、格致、政治、地理等

苏城中西三等公学 沈寿康等 半日习儒书,半日习英文

无锡埃实学堂 杨模等 历史、地理、修身、算术、英文、日文

湖北中西通艺学堂 程颂万 英法语言文字、经义、舆地掌故、艺文、算数、图绘

A.中体西用得到实践

B.近代科学教育得到发展

C.新式学堂影响广泛

D.维新变法成为社会共识

解析: 根据材料可知,1898年新设立的普通中小学设置了物理、算术、地理、图绘等课程,这些课程在客观上对近代科学教育的传播和推广起到了推动作用,B项正确;根据时间“1898年”可知,这些新学堂主要是维新派创办的,而中体西用是洋务派的主张,排除A项;材料内容主要体现了戊戌变法时期部分普通中小学堂的课程,没有体现其影响,无法得知新式学堂影响广泛,排除C项;材料内容主要体现了戊戌变法时期部分普通中小学堂的课程,根据课程内容可知,体现了近代科学教育一定程度的发展,“维新变法成为社会共识”的说法不符合史实,排除D项。故选B项。

4.(2023·辽宁朝阳期末)1903年,清政府谕令切实保护回国兴办实业的侨商,后来设商部,陆续制定和颁布《商会简明章程》《奖励公司章程》《商律》《公司注册试办章程》《奖励华商章程》等。同时,户部奏定《试办银行章程》。这些措施( )

A.促使清末新政取得了显著的成就

B.缓和了清朝的社会矛盾

C.客观上有利于中国经济的近代化

D.冲击了闭关锁国的政策

解析: 根据材料可知,清政府设立专门管理商业的商部,依法管理商业经营和发展,这些措施在客观上适应了民族工业兴起和发展的需要,客观上有利于中国经济的近代化,C项正确;材料强调这些措施客观上有利于中国经济的近代化,并不能说明清末新政取得了显著的成就,排除A项;材料未体现清朝社会矛盾的缓和,排除B项;鸦片战争后,中国被迫向西方打开大门,D项与材料主旨无关,排除。故选C项。

5.(2023·天津模拟)程颢指出:“青苗取息、京东转运司剥民希宠……设令由此侥幸,事小有成,而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福。”他认为王安石变法( )

A.重利轻义败坏社会风气

B.注重人才的选拔和使用

C.发展生产减轻农民负担

D.没有改变宋代积贫局面

解析: 根据“青苗取息、京东转运司剥民希宠……而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福”可知,程颢认为青苗法造成转运司盘剥人民,逐利风气日兴,尚德之风渐衰,故选A项;材料无法体现选拔和使用人才的问题,排除B项;材料反映青苗法破坏了社会风气,C、D两项与材料信息无关,排除。

6.(2023·辽宁模拟)明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称。汉武帝曾复原明堂,此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖。据此可知,北魏孝文帝此举意在( )

A.彰显北魏政权的合法性

B.加大汉化改革的力度

C.借鉴汉族政权统治经验

D.缓和阶级与民族矛盾

解析: 由材料“明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称……此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑”可知,明堂是国家礼制的代表性政治符号,北魏仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖,体现了北魏国家政权正统性、合法性的构建,A项正确;北魏的汉化改革主要指改姓氏、断北语、易服饰等文化建设和以均田制、官僚制为代表的一系列封建化建设,主要目的是促进北魏社会转型与进步。北魏修建明堂是为了彰显对中国统治的合法性、正统性,与汉化改革的出发点不同,排除B项;北魏建明堂主要目的是宣扬统治地位的正统性与合法性,并非学习借鉴,排除C项;根据材料与史实,阶级与民族矛盾在此处并无体现,排除D项。故选A项。

7.春秋战国时期,铁制农具的使用和牛耕的推广促使社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力必然阻碍社会变革

D.春秋战国的变法运动具有必然性

解析:春秋战国时期生产力的发展和阶级关系的变化,必然带来社会转型和制度更替,商鞅变法只是顺应了这一历史趋势,因此可以看出春秋战国时期的变法运动具有必然性,故选D项;A项中“一定反映”的说法绝对,故排除;B项中“必然”的说法绝对,故排除;商鞅变法过程中的阻碍因素不是落后的生产力,而是与落后生产关系相联系的利益团体,故排除C项。

8.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

解析:根据题干材料,可知张居正改革实行一条鞭法征收赋税,即采用“折银缴纳”的办法,使棉花大量涌入市场,促进商品经济的发展,故选B项,排除A项;棉花的商品化程度提高并不能减轻农民的负担,故排除C项;题干材料没有将江南地区的商品经济水平与北方进行比较,故排除D项。

9.下表反映了改革开放后我国经济运行方式在四个年份中的变化情况。该表反映了我国( )

农产品收购价 1978年 1984年 1991年 1993年

国家定价 94.4% 37.0% 22.2% 10.3%

国家指导价 0 23.0% 20.0% 7.0%

市场调节价 5.6% 40.0% 57.8% 82.7%

A.社会主义市场经济体制已经确立

B.改革开放后经济体制转变的历程

C.农村经济发展需要加大市场引导

D.国家宏观经济管理退出历史舞台

解析:根据题干材料,可知国家定价占比逐年下降,市场调节价占比逐年上升,说明改革开放后,我国经济体制逐渐由计划经济体制向市场经济体制转变,故B项正确;社会主义市场经济体制确立于21世纪初,故A项错误;题干材料无法体现农村经济发展需要加大市场引导,故C项错误;国家宏观经济管理并未退出历史舞台,故D项错误。

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案:A

解析:根据题干材料并结合所学知识,可知王安石整顿太学,创立三舍法,使学校教育与仕途的结合更加紧密,其目的是为变法培养人才、制造舆论,故A项正确;B项是王安石培养变法人才的措施,不是目的;C项不是王安石改革教育制度的目的;D项错误,王安石改革教育制度的根本目的是为变法服务,不是强化儒家思想的影响。

11.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1925年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国政治的理性化与专业化

解析:根据题干材料“基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度”“基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”,可知清末新政在一定程度上促进了中国法律的近代化进程,故A项正确;题干材料强调的是清末新政对法律的影响,没有体现出政治民主化进程和“预备立宪”,故排除B、C两项;清末新政的根本目的是维护清政府的统治,故排除D项。

二、综合题

12.(2023·山东师大附中期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 秦从泾阳迁都栎阳后,在与魏国的一系列战争中逐渐占据上风,完成了迁都栎阳以稳定秦国的任务。但是若再扩大对东方的战争,须东出函谷以争天下,“南临渭水,北倚九峻,左挟崤函,右控陇蜀”的咸阳成为都城的理想场所。且无论是栎阳还是秦宗庙所在的雍都都是宗族奴隶主集团盘踞之地,不便于新法的迅速推行,因此“筑冀阙宫庭于咸阳,徙都之”成为大良造商鞅改革的主要举措之一。公元前350年秦正式定都咸阳,商鞅第二次变法随之展开。秦孝公十九年(公元前343年)“天子致伯”,次年“诸侯毕贺”。咸阳不但成为当时秦国的中心,同时也成为全国著名的大都市。

——摘编自王果然《秦迁都与强盛之关系研究》

根据材料并结合所学知识,对商鞅推动秦国“徙都”加以阐释。

答案:阐释:原因:迁都栎阳后,秦国取得对魏国战争的一系列胜利,但栎阳旧势力盘踞,阻挠变法;地理位置也不利于进一步与东方诸侯国争霸天下。咸阳具有更加优越的地理条件;商鞅变法已初见成效,为了进一步推进改革,商鞅力主再次迁都。在秦孝公的支持下,秦国从栎阳迁都至咸阳。

影响:迁都咸阳,营造了良好的变法环境,有利于变法的深入;控制了东进争霸的战略要地,有利于秦国兼并战争的胜利;提升了秦国在诸侯国中的政治地位;也对以后中国都城和城市的建设产生了深远影响。

一、选择题

1.(2023·江苏淮安期中)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论( )

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

2.(2023·福建一模)商鞅认为“法制设而私善行,则民不畏刑”,反对官员的“私善”,要求秦国官吏将对百姓的“私善”转变为对君主的“奉公”,将官员的为善行为限定于“自治奉公”,即对君主效忠。这反映出商鞅变法意在( )

A.否定官员善行 B.强化社会控制

C.倡导官员尽忠 D.轻视民众价值

3.(2023·湖北模拟)下图所示为1898年,戊戌变法时期全国部分新设普通中小学堂课程要览。据表可得出的结论是,当时( )

学堂名称 主要办理人 课程与教学内容

无锡三等公学 俞复等 以自编《蒙学读本》七册为教材,寓地理、历史、物理等知识于国文之中

陕西中学堂 魏光焘 经学、中外掌故学、算学、格致、政治、地理等

苏城中西三等公学 沈寿康等 半日习儒书,半日习英文

无锡埃实学堂 杨模等 历史、地理、修身、算术、英文、日文

湖北中西通艺学堂 程颂万 英法语言文字、经义、舆地掌故、艺文、算数、图绘

A.中体西用得到实践

B.近代科学教育得到发展

C.新式学堂影响广泛

D.维新变法成为社会共识

4.(2023·辽宁朝阳期末)1903年,清政府谕令切实保护回国兴办实业的侨商,后来设商部,陆续制定和颁布《商会简明章程》《奖励公司章程》《商律》《公司注册试办章程》《奖励华商章程》等。同时,户部奏定《试办银行章程》。这些措施( )

A.促使清末新政取得了显著的成就

B.缓和了清朝的社会矛盾

C.客观上有利于中国经济的近代化

D.冲击了闭关锁国的政策

5.(2023·天津模拟)程颢指出:“青苗取息、京东转运司剥民希宠……设令由此侥幸,事小有成,而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福。”他认为王安石变法( )

A.重利轻义败坏社会风气

B.注重人才的选拔和使用

C.发展生产减轻农民负担

D.没有改变宋代积贫局面

6.(2023·辽宁模拟)明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称。汉武帝曾复原明堂,此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖。据此可知,北魏孝文帝此举意在( )

A.彰显北魏政权的合法性

B.加大汉化改革的力度

C.借鉴汉族政权统治经验

D.缓和阶级与民族矛盾

7.春秋战国时期,铁制农具的使用和牛耕的推广促使社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力必然阻碍社会变革

D.春秋战国的变法运动具有必然性

8.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

9.下表反映了改革开放后我国经济运行方式在四个年份中的变化情况。该表反映了我国( )

农产品收购价 1978年 1984年 1991年 1993年

国家定价 94.4% 37.0% 22.2% 10.3%

国家指导价 0 23.0% 20.0% 7.0%

市场调节价 5.6% 40.0% 57.8% 82.7%

A.社会主义市场经济体制已经确立

B.改革开放后经济体制转变的历程

C.农村经济发展需要加大市场引导

D.国家宏观经济管理退出历史舞台

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案:A

11.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1925年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国政治的理性化与专业化

二、综合题

12.(2023·山东师大附中期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 秦从泾阳迁都栎阳后,在与魏国的一系列战争中逐渐占据上风,完成了迁都栎阳以稳定秦国的任务。但是若再扩大对东方的战争,须东出函谷以争天下,“南临渭水,北倚九峻,左挟崤函,右控陇蜀”的咸阳成为都城的理想场所。且无论是栎阳还是秦宗庙所在的雍都都是宗族奴隶主集团盘踞之地,不便于新法的迅速推行,因此“筑冀阙宫庭于咸阳,徙都之”成为大良造商鞅改革的主要举措之一。公元前350年秦正式定都咸阳,商鞅第二次变法随之展开。秦孝公十九年(公元前343年)“天子致伯”,次年“诸侯毕贺”。咸阳不但成为当时秦国的中心,同时也成为全国著名的大都市。

——摘编自王果然《秦迁都与强盛之关系研究》

根据材料并结合所学知识,对商鞅推动秦国“徙都”加以阐释。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.(2023·江苏淮安期中)1978年底,中央工作会议上印发了《战后日本、西德、法国经济是怎样迅速发展起来的》以及新加坡、韩国等经济发展情况的材料,主要是为了讨论( )

A.增强国营企业活力

B.积极利用外资和先进技术

C.建立市场经济体制

D.调整优先发展重工业战略

解析: 根据所学可知,1978年12月,党中央在十一届三中全会上做出了改革开放和以经济建设为中心的重大决策,成为中国特色社会主义建设的起点。结合材料中在十一届三中全会召开前的中央工作会议上党中央印发的关于战后西欧国家、日本及亚洲部分国家的经济发展情况讨论来看,这主要是为我国进行改革开放,引入外资和先进技术服务的,B项正确;国企改革是在1984年开始的,核心是增强企业活力,A项排除;1992年,中共十四大正式提出建立社会主义市场经济体制的目标,C项排除;材料侧重的是对外资和技术的引进利用,与调整优先发展重工业的战略无关,D项排除。故选B项。

2.(2023·福建一模)商鞅认为“法制设而私善行,则民不畏刑”,反对官员的“私善”,要求秦国官吏将对百姓的“私善”转变为对君主的“奉公”,将官员的为善行为限定于“自治奉公”,即对君主效忠。这反映出商鞅变法意在( )

A.否定官员善行 B.强化社会控制

C.倡导官员尽忠 D.轻视民众价值

解析: 根据材料“法制设而私善行,则民不畏刑”“要求秦国官吏将对百姓的‘私善’转变为对君主的‘奉公’”“对君主效忠”可知,商鞅反对“私善”,提倡“自治奉公”,即对君主效忠,目的是倡导官员尽忠,加强君主权威,C项正确;材料并不是否定官员善行,而是否定官员的“私善”行为,排除A项;材料强调的是官员对君主的效忠,和“强化社会控制”无关,排除B项;材料重点强调官员要对君主效忠,没有体现商鞅对民众价值的态度,排除D项。故选C项。

3.(2023·湖北模拟)下图所示为1898年,戊戌变法时期全国部分新设普通中小学堂课程要览。据表可得出的结论是,当时( )

学堂名称 主要办理人 课程与教学内容

无锡三等公学 俞复等 以自编《蒙学读本》七册为教材,寓地理、历史、物理等知识于国文之中

陕西中学堂 魏光焘 经学、中外掌故学、算学、格致、政治、地理等

苏城中西三等公学 沈寿康等 半日习儒书,半日习英文

无锡埃实学堂 杨模等 历史、地理、修身、算术、英文、日文

湖北中西通艺学堂 程颂万 英法语言文字、经义、舆地掌故、艺文、算数、图绘

A.中体西用得到实践

B.近代科学教育得到发展

C.新式学堂影响广泛

D.维新变法成为社会共识

解析: 根据材料可知,1898年新设立的普通中小学设置了物理、算术、地理、图绘等课程,这些课程在客观上对近代科学教育的传播和推广起到了推动作用,B项正确;根据时间“1898年”可知,这些新学堂主要是维新派创办的,而中体西用是洋务派的主张,排除A项;材料内容主要体现了戊戌变法时期部分普通中小学堂的课程,没有体现其影响,无法得知新式学堂影响广泛,排除C项;材料内容主要体现了戊戌变法时期部分普通中小学堂的课程,根据课程内容可知,体现了近代科学教育一定程度的发展,“维新变法成为社会共识”的说法不符合史实,排除D项。故选B项。

4.(2023·辽宁朝阳期末)1903年,清政府谕令切实保护回国兴办实业的侨商,后来设商部,陆续制定和颁布《商会简明章程》《奖励公司章程》《商律》《公司注册试办章程》《奖励华商章程》等。同时,户部奏定《试办银行章程》。这些措施( )

A.促使清末新政取得了显著的成就

B.缓和了清朝的社会矛盾

C.客观上有利于中国经济的近代化

D.冲击了闭关锁国的政策

解析: 根据材料可知,清政府设立专门管理商业的商部,依法管理商业经营和发展,这些措施在客观上适应了民族工业兴起和发展的需要,客观上有利于中国经济的近代化,C项正确;材料强调这些措施客观上有利于中国经济的近代化,并不能说明清末新政取得了显著的成就,排除A项;材料未体现清朝社会矛盾的缓和,排除B项;鸦片战争后,中国被迫向西方打开大门,D项与材料主旨无关,排除。故选C项。

5.(2023·天津模拟)程颢指出:“青苗取息、京东转运司剥民希宠……设令由此侥幸,事小有成,而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福。”他认为王安石变法( )

A.重利轻义败坏社会风气

B.注重人才的选拔和使用

C.发展生产减轻农民负担

D.没有改变宋代积贫局面

解析: 根据“青苗取息、京东转运司剥民希宠……而兴利之臣日进,尚德之风浸衰,尤非朝廷之福”可知,程颢认为青苗法造成转运司盘剥人民,逐利风气日兴,尚德之风渐衰,故选A项;材料无法体现选拔和使用人才的问题,排除B项;材料反映青苗法破坏了社会风气,C、D两项与材料信息无关,排除。

6.(2023·辽宁模拟)明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称。汉武帝曾复原明堂,此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖。据此可知,北魏孝文帝此举意在( )

A.彰显北魏政权的合法性

B.加大汉化改革的力度

C.借鉴汉族政权统治经验

D.缓和阶级与民族矛盾

解析: 由材料“明堂起源于西周,是对朝堂及太庙的美称……此后长期是皇帝祭祀与布政的重要建筑”可知,明堂是国家礼制的代表性政治符号,北魏仿汉制修建明堂,并亲赴祭祖,体现了北魏国家政权正统性、合法性的构建,A项正确;北魏的汉化改革主要指改姓氏、断北语、易服饰等文化建设和以均田制、官僚制为代表的一系列封建化建设,主要目的是促进北魏社会转型与进步。北魏修建明堂是为了彰显对中国统治的合法性、正统性,与汉化改革的出发点不同,排除B项;北魏建明堂主要目的是宣扬统治地位的正统性与合法性,并非学习借鉴,排除C项;根据材料与史实,阶级与民族矛盾在此处并无体现,排除D项。故选A项。

7.春秋战国时期,铁制农具的使用和牛耕的推广促使社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力必然阻碍社会变革

D.春秋战国的变法运动具有必然性

解析:春秋战国时期生产力的发展和阶级关系的变化,必然带来社会转型和制度更替,商鞅变法只是顺应了这一历史趋势,因此可以看出春秋战国时期的变法运动具有必然性,故选D项;A项中“一定反映”的说法绝对,故排除;B项中“必然”的说法绝对,故排除;商鞅变法过程中的阻碍因素不是落后的生产力,而是与落后生产关系相联系的利益团体,故排除C项。

8.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

解析:根据题干材料,可知张居正改革实行一条鞭法征收赋税,即采用“折银缴纳”的办法,使棉花大量涌入市场,促进商品经济的发展,故选B项,排除A项;棉花的商品化程度提高并不能减轻农民的负担,故排除C项;题干材料没有将江南地区的商品经济水平与北方进行比较,故排除D项。

9.下表反映了改革开放后我国经济运行方式在四个年份中的变化情况。该表反映了我国( )

农产品收购价 1978年 1984年 1991年 1993年

国家定价 94.4% 37.0% 22.2% 10.3%

国家指导价 0 23.0% 20.0% 7.0%

市场调节价 5.6% 40.0% 57.8% 82.7%

A.社会主义市场经济体制已经确立

B.改革开放后经济体制转变的历程

C.农村经济发展需要加大市场引导

D.国家宏观经济管理退出历史舞台

解析:根据题干材料,可知国家定价占比逐年下降,市场调节价占比逐年上升,说明改革开放后,我国经济体制逐渐由计划经济体制向市场经济体制转变,故B项正确;社会主义市场经济体制确立于21世纪初,故A项错误;题干材料无法体现农村经济发展需要加大市场引导,故C项错误;国家宏观经济管理并未退出历史舞台,故D项错误。

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案:A

解析:根据题干材料并结合所学知识,可知王安石整顿太学,创立三舍法,使学校教育与仕途的结合更加紧密,其目的是为变法培养人才、制造舆论,故A项正确;B项是王安石培养变法人才的措施,不是目的;C项不是王安石改革教育制度的目的;D项错误,王安石改革教育制度的根本目的是为变法服务,不是强化儒家思想的影响。

11.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1925年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国政治的理性化与专业化

解析:根据题干材料“基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度”“基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果”,可知清末新政在一定程度上促进了中国法律的近代化进程,故A项正确;题干材料强调的是清末新政对法律的影响,没有体现出政治民主化进程和“预备立宪”,故排除B、C两项;清末新政的根本目的是维护清政府的统治,故排除D项。

二、综合题

12.(2023·山东师大附中期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 秦从泾阳迁都栎阳后,在与魏国的一系列战争中逐渐占据上风,完成了迁都栎阳以稳定秦国的任务。但是若再扩大对东方的战争,须东出函谷以争天下,“南临渭水,北倚九峻,左挟崤函,右控陇蜀”的咸阳成为都城的理想场所。且无论是栎阳还是秦宗庙所在的雍都都是宗族奴隶主集团盘踞之地,不便于新法的迅速推行,因此“筑冀阙宫庭于咸阳,徙都之”成为大良造商鞅改革的主要举措之一。公元前350年秦正式定都咸阳,商鞅第二次变法随之展开。秦孝公十九年(公元前343年)“天子致伯”,次年“诸侯毕贺”。咸阳不但成为当时秦国的中心,同时也成为全国著名的大都市。

——摘编自王果然《秦迁都与强盛之关系研究》

根据材料并结合所学知识,对商鞅推动秦国“徙都”加以阐释。

答案:阐释:原因:迁都栎阳后,秦国取得对魏国战争的一系列胜利,但栎阳旧势力盘踞,阻挠变法;地理位置也不利于进一步与东方诸侯国争霸天下。咸阳具有更加优越的地理条件;商鞅变法已初见成效,为了进一步推进改革,商鞅力主再次迁都。在秦孝公的支持下,秦国从栎阳迁都至咸阳。

影响:迁都咸阳,营造了良好的变法环境,有利于变法的深入;控制了东进争霸的战略要地,有利于秦国兼并战争的胜利;提升了秦国在诸侯国中的政治地位;也对以后中国都城和城市的建设产生了深远影响。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理