第六单元 辛亥革命与中华民国的建立专项训练 (含答案)历史统编版

文档属性

| 名称 | 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立专项训练 (含答案)历史统编版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-02 17:56:23 | ||

图片预览

文档简介

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.(2023·辽宁·校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立国而造人”的口号。在文学革命推动下,1920年,教育部颁布政令,承认白话为“国语”,学校采用白话文教材。据此可知( )

A.儒家思想长期处于正统地位 B.文学改良运动推动社会变革

C.马克思主义在中国广泛传播 D.资产阶级的思想解放占主流

2.(2023·安徽宣城·统考二模)民国初期,“各地货币‘两’的标准有170余种”,各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A.阻隔了区域间商贸联系 B.提高了商品贸易的成本

C.促使军阀割据混乱局面形成 D.便利了列强对华的资本输出

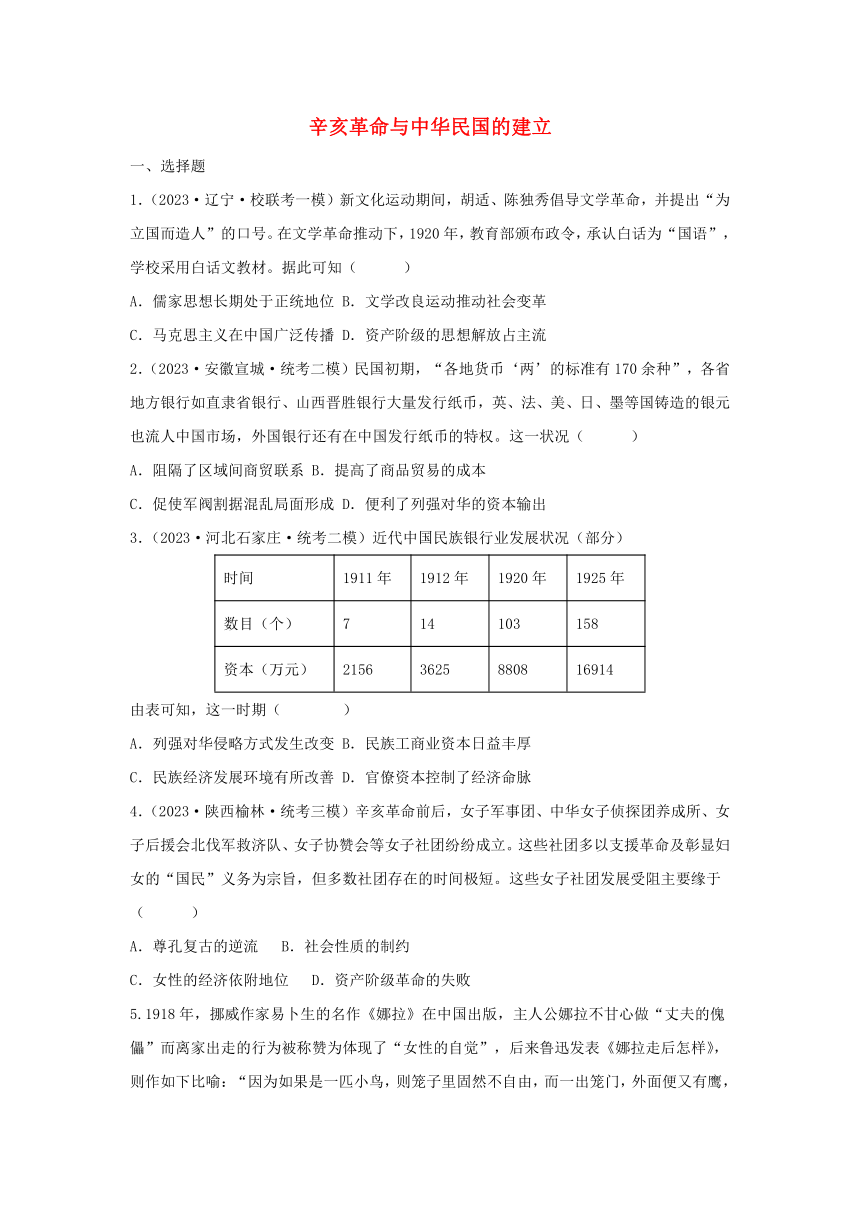

3.(2023·河北石家庄·统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911年 1912年 1920年 1925年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A.列强对华侵略方式发生改变 B.民族工商业资本日益丰厚

C.民族经济发展环境有所改善 D.官僚资本控制了经济命脉

4.(2023·陕西榆林·统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇女的“国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于( )

A.尊孔复古的逆流 B.社会性质的制约

C.女性的经济依附地位 D.资产阶级革命的失败

5.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

6.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

7.1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性 C.青年的时尚 D.革命的态度

8.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

9.(2023·重庆·统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“时论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“自由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A.动摇了儒家思想的地位 B.蕴含着丰富的时代精神

C.得到社会各界广泛认可 D.提出了国家治理新方案

10.1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》曰:“是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。”该诏书( )

A.以和平方式宣告了清王朝的覆灭

B.体现了清帝对君主立宪政体的向往

C.标志着中国封建制度的结束

D.为中华民国成立创造了有利条件

11.《剑桥中华民国史》中写道:“尽管1915—1916年和1917年曾经有过企图抹杀辛亥革命的尝试,但主张共和政体的革命党人还是达到最低目标:推翻清朝,建立民国。”这里提到的企图是( )

A.签署“中日民四条约”

B.段祺瑞与黎元洪“府院之争”

C.袁世凯和张勋复辟帝制

D.颁布了《修正大总统选举法》

12.据下表可知,中华民国初年社会的整体特征表现为( )

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A.锁国与开放 B.坎坷与进步

C.危亡与机遇 D.保守与激进

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 由民国元年至10年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不特不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残……故就政府对待实业之态度与影响言,60年中清末之9年为黄金时代,而民初之10年为黑暗时代。……幸而欧战发生……吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。……欧战既终,险象即生……吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——陈真、姚洛《中国近代工业史资料》(第1辑)

材料二 1912—1920年中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%—13%。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明

《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括1912—1920年中国民族工业的发展状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出1912—1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(10分)

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.(2023·辽宁·校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立国而造人”的口号。在文学革命推动下,1920年,教育部颁布政令,承认白话为“国语”,学校采用白话文教材。据此可知( )

A.儒家思想长期处于正统地位 B.文学改良运动推动社会变革

C.马克思主义在中国广泛传播 D.资产阶级的思想解放占主流

【详解】根据材料“为立国而造人”的口号与政府部门主动参与白话文推广的行为体现出文学改良运动推动社会变革,B项正确;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除A项;五四运动之后马克思主义在中国广泛传播,排除C项;材料只是提到了新文化运动了领导者们的思想没有和其它思想做对比不能得出资产阶级的思想解放占主流,排除D项。故选B项。

2.(2023·安徽宣城·统考二模)民国初期,“各地货币‘两’的标准有170余种”,各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A.阻隔了区域间商贸联系 B.提高了商品贸易的成本

C.促使军阀割据混乱局面形成 D.便利了列强对华的资本输出

【详解】根据材料“各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权”可知,民国初期货币紊乱,增加了商品交换的时间,提高了商品贸易的成本,B项正确;“阻隔了”一词表述过于绝对,排除A项;军阀割据局面促使纸币紊乱,因果倒置,排除C项;材料强调民国初期中国货币的混乱,与列强对华资本输出关系不大,排除D项。故选B项。

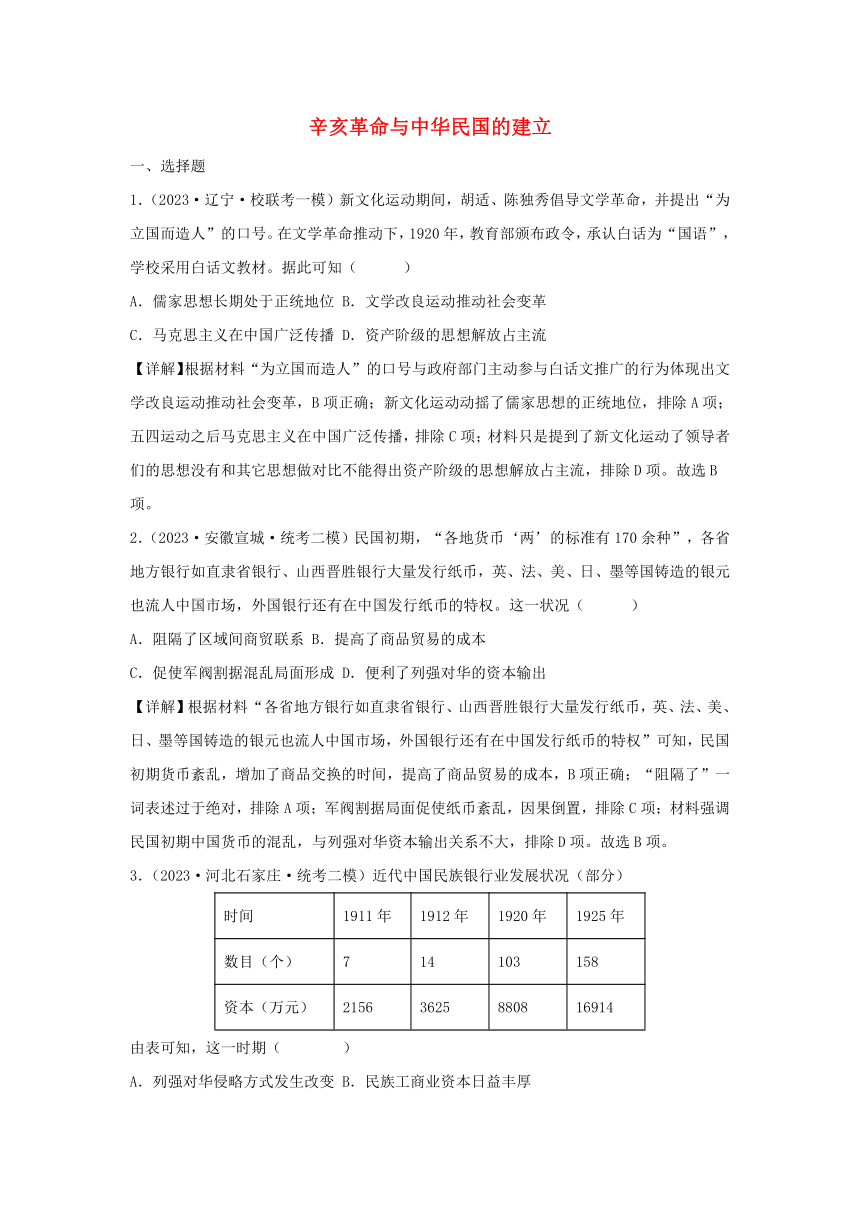

3.(2023·河北石家庄·统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911年 1912年 1920年 1925年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A.列强对华侵略方式发生改变 B.民族工商业资本日益丰厚

C.民族经济发展环境有所改善 D.官僚资本控制了经济命脉

【详解】根据材料“近代中国民族银行业发展状况(部分)”表中信息,可知,从1911年到1925年,近代中国民族银行的数目和资本都呈现增长趋势。结合所学可知,当时正值第一次世界大战前后,欧洲列强忙于一战及战后列强忙于战后秩序的重建,使得中国民族经济发展环境有所改善,随着民族经济的发展,近代中国民族银行业也得到了发展,C项正确;1895年《马关条约》签订后,列强对华侵略方式发生改变,由以商品输出为主变为以资本输出为主,排除A项;材料反映的是近代中国民族银行业的发展,无法体现民族工商业资本日益丰厚,排除B项;官僚资本在1927年以后才逐渐形成,排除D项。故选C项。

4.(2023·陕西榆林·统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇女的“国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于( )

A.尊孔复古的逆流 B.社会性质的制约

C.女性的经济依附地位 D.资产阶级革命的失败

【详解】根据材料“辛亥革命前后,女子军事团……这些社团多以支援革命及彰显妇女的‘国民’义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。”及所学可知,辛亥革命时期,女子社团的成立适应了革命斗争的需要,但随着革命斗争的结束,这些彰显妇女权利的社团很快就消失了,这说明此时的中国仍然深受封建传统思想的影响,半殖民地半封建社会的中国是阻碍女子社团发展的主要原因,B项正确;袁世凯掀起了尊孔复古的逆流,与题意无关,排除A项;材料体现不出女性的经济依附地位,不符合题意,排除C项;材料并未强调资产阶级革命失败的信息,不符合题干主旨,排除D项。故选B项。

5.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“小鸟”,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞,所以“鹰”等指的是社会上的旧势力,D项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性,排除A项;“笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除B项;“无路”指的是没有女性能够独立生存的社会环境,且1918年君主专制已不再是主流政体,排除C项。故选D项。

6.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

【详解】依据材料“并不一概否定或肯定”,可知五四之后对传统文化的态度有了一定的变化,更具理性,说明思想解放运动方向发生变化,结合所学可知,五四运动后,马克思主义的传播成为新文化运动的主流,主张辩证的看待传统文化,D项正确;“由此引发”表述错误,排除A项;“开始受到批判”是在新文化运动时期,排除B项;“得以消除”表述错误,排除C项。故选D项。

7.1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性 C.青年的时尚 D.革命的态度

【详解】依据材料“1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头”,结合所学知识可知教员通过剪辫子,变成光头,与当时的清政府划清界限,表明自身的立场,宣示了自己革命的态度,D项正确;材料涉及的是教员的革命态度,不能体现腐儒的趣味、智者的个性以及青年的时尚,排除ABC项。故选D项。

8.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

【详解】据材料信息可知,在晚清时期的歌谣体童蒙读物中,除了对西方科技的描述外,还有如“诸君准备新人格,革命风潮逼远东”西方政治制度和资产阶级革命的描述,体现了晚晴时期西学东渐由学习西方科技到学习西方制度的转变,D项正确;材料中“革命风潮逼远东”不符合洋务运动时期的时代特征,此时期并没有革命风潮,排除A项;材料中“诸君准备新人格”体现了并没有抛弃走君主立宪的改良道路,排除B项;立宪派的宣传品中不会出现“革命风潮逼远东”的描述,排除C项。故选D项。

9.(2023·重庆·统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“时论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“自由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A.动摇了儒家思想的地位 B.蕴含着丰富的时代精神

C.得到社会各界广泛认可 D.提出了国家治理新方案

【详解】材料内容为辛亥革命前后报刊栏目的情形,据材料“报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊”可知这一时期报刊更加关注社会时事问题,因此,这时的报刊宣传蕴含着丰富的时代精神,B项正确;儒家思想地位动摇是在新文化运动时期,与题干时间不符,排除A项;C项中“广泛认可”说法过于绝对,不符合史实,排除C项;材料体现了报刊关注时事,但并没有提出国家治理的新方案,排除D项。故选B项。

10.1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》曰:“是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。”该诏书( )

A.以和平方式宣告了清王朝的覆灭

B.体现了清帝对君主立宪政体的向往

C.标志着中国封建制度的结束

D.为中华民国成立创造了有利条件

解析:《清帝逊位诏书》标志着清朝皇帝在革命形势高涨的压力下退位,清朝以和平方式宣告覆灭,故A项正确。清帝是被迫退位的,并非“向往”,故B项错误。清朝灭亡后出现了军阀独裁统治,中国封建制度并未结束,故C项错误。1912年2月12日,中华民国已经建立,故D项错误。

11.《剑桥中华民国史》中写道:“尽管1915—1916年和1917年曾经有过企图抹杀辛亥革命的尝试,但主张共和政体的革命党人还是达到最低目标:推翻清朝,建立民国。”这里提到的企图是( )

A.签署“中日民四条约”

B.段祺瑞与黎元洪“府院之争”

C.袁世凯和张勋复辟帝制

D.颁布了《修正大总统选举法》

解析:1915—1916年和1917年,袁世凯和张勋分别复辟帝制,故C项正确;“中日民四条约”是1915年日本逼迫袁世凯签订的不平等条约,排除A项;B项与题干材料无关,排除;《修正大总统选举法》是袁世凯复辟帝制计划中的具体准备措施,排除D项。

12.据下表可知,中华民国初年社会的整体特征表现为( )

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A.锁国与开放 B.坎坷与进步

C.危亡与机遇 D.保守与激进

解析:鸦片战争打破了清朝闭关自守的状态,与题干材料中“中华民国初年”不符,故A项错误;表格中“动荡裂变的时局”等体现了坎坷,“共和制度的渐进”等体现了进步,故B项正确;中华民国取代清政府是历史的进步,“危亡”与题干材料中“彷徨”“遗风”不符,故C项错误;题干材料中“共和制度的渐进”等是进步而不是激进,故D项错误。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 由民国元年至10年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不特不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残……故就政府对待实业之态度与影响言,60年中清末之9年为黄金时代,而民初之10年为黑暗时代。……幸而欧战发生……吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。……欧战既终,险象即生……吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——陈真、姚洛《中国近代工业史资料》(第1辑)

材料二 1912—1920年中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%—13%。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明

《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括1912—1920年中国民族工业的发展状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出1912—1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(10分)

参考答案:(1)状况:第一次世界大战期间,西方列强忙于欧战,中国民族工业得到迅速发展;发展不平衡;工业发展基础薄弱。

(2)因素:政争兵乱,政局不稳,工业发展环境恶化;政府推动不力;外国资本的挤压。

一、选择题

1.(2023·辽宁·校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立国而造人”的口号。在文学革命推动下,1920年,教育部颁布政令,承认白话为“国语”,学校采用白话文教材。据此可知( )

A.儒家思想长期处于正统地位 B.文学改良运动推动社会变革

C.马克思主义在中国广泛传播 D.资产阶级的思想解放占主流

2.(2023·安徽宣城·统考二模)民国初期,“各地货币‘两’的标准有170余种”,各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A.阻隔了区域间商贸联系 B.提高了商品贸易的成本

C.促使军阀割据混乱局面形成 D.便利了列强对华的资本输出

3.(2023·河北石家庄·统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911年 1912年 1920年 1925年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A.列强对华侵略方式发生改变 B.民族工商业资本日益丰厚

C.民族经济发展环境有所改善 D.官僚资本控制了经济命脉

4.(2023·陕西榆林·统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇女的“国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于( )

A.尊孔复古的逆流 B.社会性质的制约

C.女性的经济依附地位 D.资产阶级革命的失败

5.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

6.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

7.1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性 C.青年的时尚 D.革命的态度

8.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

9.(2023·重庆·统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“时论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“自由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A.动摇了儒家思想的地位 B.蕴含着丰富的时代精神

C.得到社会各界广泛认可 D.提出了国家治理新方案

10.1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》曰:“是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。”该诏书( )

A.以和平方式宣告了清王朝的覆灭

B.体现了清帝对君主立宪政体的向往

C.标志着中国封建制度的结束

D.为中华民国成立创造了有利条件

11.《剑桥中华民国史》中写道:“尽管1915—1916年和1917年曾经有过企图抹杀辛亥革命的尝试,但主张共和政体的革命党人还是达到最低目标:推翻清朝,建立民国。”这里提到的企图是( )

A.签署“中日民四条约”

B.段祺瑞与黎元洪“府院之争”

C.袁世凯和张勋复辟帝制

D.颁布了《修正大总统选举法》

12.据下表可知,中华民国初年社会的整体特征表现为( )

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A.锁国与开放 B.坎坷与进步

C.危亡与机遇 D.保守与激进

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 由民国元年至10年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不特不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残……故就政府对待实业之态度与影响言,60年中清末之9年为黄金时代,而民初之10年为黑暗时代。……幸而欧战发生……吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。……欧战既终,险象即生……吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——陈真、姚洛《中国近代工业史资料》(第1辑)

材料二 1912—1920年中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%—13%。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明

《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括1912—1920年中国民族工业的发展状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出1912—1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(10分)

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.(2023·辽宁·校联考一模)新文化运动期间,胡适、陈独秀倡导文学革命,并提出“为立国而造人”的口号。在文学革命推动下,1920年,教育部颁布政令,承认白话为“国语”,学校采用白话文教材。据此可知( )

A.儒家思想长期处于正统地位 B.文学改良运动推动社会变革

C.马克思主义在中国广泛传播 D.资产阶级的思想解放占主流

【详解】根据材料“为立国而造人”的口号与政府部门主动参与白话文推广的行为体现出文学改良运动推动社会变革,B项正确;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除A项;五四运动之后马克思主义在中国广泛传播,排除C项;材料只是提到了新文化运动了领导者们的思想没有和其它思想做对比不能得出资产阶级的思想解放占主流,排除D项。故选B项。

2.(2023·安徽宣城·统考二模)民国初期,“各地货币‘两’的标准有170余种”,各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权。这一状况( )

A.阻隔了区域间商贸联系 B.提高了商品贸易的成本

C.促使军阀割据混乱局面形成 D.便利了列强对华的资本输出

【详解】根据材料“各省地方银行如直隶省银行、山西晋胜银行大量发行纸币,英、法、美、日、墨等国铸造的银元也流人中国市场,外国银行还有在中国发行纸币的特权”可知,民国初期货币紊乱,增加了商品交换的时间,提高了商品贸易的成本,B项正确;“阻隔了”一词表述过于绝对,排除A项;军阀割据局面促使纸币紊乱,因果倒置,排除C项;材料强调民国初期中国货币的混乱,与列强对华资本输出关系不大,排除D项。故选B项。

3.(2023·河北石家庄·统考二模)近代中国民族银行业发展状况(部分)

时间 1911年 1912年 1920年 1925年

数目(个) 7 14 103 158

资本(万元) 2156 3625 8808 16914

由表可知,这一时期( )

A.列强对华侵略方式发生改变 B.民族工商业资本日益丰厚

C.民族经济发展环境有所改善 D.官僚资本控制了经济命脉

【详解】根据材料“近代中国民族银行业发展状况(部分)”表中信息,可知,从1911年到1925年,近代中国民族银行的数目和资本都呈现增长趋势。结合所学可知,当时正值第一次世界大战前后,欧洲列强忙于一战及战后列强忙于战后秩序的重建,使得中国民族经济发展环境有所改善,随着民族经济的发展,近代中国民族银行业也得到了发展,C项正确;1895年《马关条约》签订后,列强对华侵略方式发生改变,由以商品输出为主变为以资本输出为主,排除A项;材料反映的是近代中国民族银行业的发展,无法体现民族工商业资本日益丰厚,排除B项;官僚资本在1927年以后才逐渐形成,排除D项。故选C项。

4.(2023·陕西榆林·统考三模)辛亥革命前后,女子军事团、中华女子侦探团养成所、女子后援会北伐军救济队、女子协赞会等女子社团纷纷成立。这些社团多以支援革命及彰显妇女的“国民”义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。这些女子社团发展受阻主要缘于( )

A.尊孔复古的逆流 B.社会性质的制约

C.女性的经济依附地位 D.资产阶级革命的失败

【详解】根据材料“辛亥革命前后,女子军事团……这些社团多以支援革命及彰显妇女的‘国民’义务为宗旨,但多数社团存在的时间极短。”及所学可知,辛亥革命时期,女子社团的成立适应了革命斗争的需要,但随着革命斗争的结束,这些彰显妇女权利的社团很快就消失了,这说明此时的中国仍然深受封建传统思想的影响,半殖民地半封建社会的中国是阻碍女子社团发展的主要原因,B项正确;袁世凯掀起了尊孔复古的逆流,与题意无关,排除A项;材料体现不出女性的经济依附地位,不符合题意,排除C项;材料并未强调资产阶级革命失败的信息,不符合题干主旨,排除D项。故选B项。

5.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“小鸟”,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞,所以“鹰”等指的是社会上的旧势力,D项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性,排除A项;“笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除B项;“无路”指的是没有女性能够独立生存的社会环境,且1918年君主专制已不再是主流政体,排除C项。故选D项。

6.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

【详解】依据材料“并不一概否定或肯定”,可知五四之后对传统文化的态度有了一定的变化,更具理性,说明思想解放运动方向发生变化,结合所学可知,五四运动后,马克思主义的传播成为新文化运动的主流,主张辩证的看待传统文化,D项正确;“由此引发”表述错误,排除A项;“开始受到批判”是在新文化运动时期,排除B项;“得以消除”表述错误,排除C项。故选D项。

7.1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头。他们捧着古书,让人嗅不出“半丝半毫的种族思想,或民权思想的味儿”,是“真人绝对不露相的”。这里的“光头”体现了( )

A.腐儒的趣味 B.智者的个性 C.青年的时尚 D.革命的态度

【详解】依据材料“1911年刚过暑假,正在中学读书的茅盾发现,学校里的许多教员剪了辫子,变成了光头”,结合所学知识可知教员通过剪辫子,变成光头,与当时的清政府划清界限,表明自身的立场,宣示了自己革命的态度,D项正确;材料涉及的是教员的革命态度,不能体现腐儒的趣味、智者的个性以及青年的时尚,排除ABC项。故选D项。

8.晚清时期,歌谣体童蒙读物《最新妇孺唱歌书》中写道:“万国通商口岸通,铁车轮舶疾如风。洲名澳亚欧非美,人种棕黄黑白红。世界群推老帝国,舞台谁是主人翁。诸君准备新人格,革命风潮逼远东。”这首歌谣( )

A.可能出现于洋务运动中 B.反映出国人抛弃了改良道路

C.可能是立宪派的宣传品 D.反映出清末西学东渐的深化

【详解】据材料信息可知,在晚清时期的歌谣体童蒙读物中,除了对西方科技的描述外,还有如“诸君准备新人格,革命风潮逼远东”西方政治制度和资产阶级革命的描述,体现了晚晴时期西学东渐由学习西方科技到学习西方制度的转变,D项正确;材料中“革命风潮逼远东”不符合洋务运动时期的时代特征,此时期并没有革命风潮,排除A项;材料中“诸君准备新人格”体现了并没有抛弃走君主立宪的改良道路,排除B项;立宪派的宣传品中不会出现“革命风潮逼远东”的描述,排除C项。故选D项。

9.(2023·重庆·统考模拟预测)辛亥革命前后,很多报刊大量辟有“社论”“社说”“论说”“时论”等栏目,且报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊,如《中国日报》的“鼓吹录”、《国民日报》的“黑暗世界”、《申报》的“自由谈”等。由此可见,这一时期的报刊宣传( )

A.动摇了儒家思想的地位 B.蕴含着丰富的时代精神

C.得到社会各界广泛认可 D.提出了国家治理新方案

【详解】材料内容为辛亥革命前后报刊栏目的情形,据材料“报刊舆论篇幅所占比例有全报的三分之一左右。有一部分报纸在版面上辟有专门刊头的副刊”可知这一时期报刊更加关注社会时事问题,因此,这时的报刊宣传蕴含着丰富的时代精神,B项正确;儒家思想地位动摇是在新文化运动时期,与题干时间不符,排除A项;C项中“广泛认可”说法过于绝对,不符合史实,排除C项;材料体现了报刊关注时事,但并没有提出国家治理的新方案,排除D项。故选B项。

10.1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》曰:“是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公之全国,定为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。”该诏书( )

A.以和平方式宣告了清王朝的覆灭

B.体现了清帝对君主立宪政体的向往

C.标志着中国封建制度的结束

D.为中华民国成立创造了有利条件

解析:《清帝逊位诏书》标志着清朝皇帝在革命形势高涨的压力下退位,清朝以和平方式宣告覆灭,故A项正确。清帝是被迫退位的,并非“向往”,故B项错误。清朝灭亡后出现了军阀独裁统治,中国封建制度并未结束,故C项错误。1912年2月12日,中华民国已经建立,故D项错误。

11.《剑桥中华民国史》中写道:“尽管1915—1916年和1917年曾经有过企图抹杀辛亥革命的尝试,但主张共和政体的革命党人还是达到最低目标:推翻清朝,建立民国。”这里提到的企图是( )

A.签署“中日民四条约”

B.段祺瑞与黎元洪“府院之争”

C.袁世凯和张勋复辟帝制

D.颁布了《修正大总统选举法》

解析:1915—1916年和1917年,袁世凯和张勋分别复辟帝制,故C项正确;“中日民四条约”是1915年日本逼迫袁世凯签订的不平等条约,排除A项;B项与题干材料无关,排除;《修正大总统选举法》是袁世凯复辟帝制计划中的具体准备措施,排除D项。

12.据下表可知,中华民国初年社会的整体特征表现为( )

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A.锁国与开放 B.坎坷与进步

C.危亡与机遇 D.保守与激进

解析:鸦片战争打破了清朝闭关自守的状态,与题干材料中“中华民国初年”不符,故A项错误;表格中“动荡裂变的时局”等体现了坎坷,“共和制度的渐进”等体现了进步,故B项正确;中华民国取代清政府是历史的进步,“危亡”与题干材料中“彷徨”“遗风”不符,故C项错误;题干材料中“共和制度的渐进”等是进步而不是激进,故D项错误。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 由民国元年至10年,政争兵乱,无年无之,举清末奖励实业政策之成绩尽破坏之,而无以为继。各省军人官吏不特不能提倡保护其省内之实业,且加之以削剥摧残……故就政府对待实业之态度与影响言,60年中清末之9年为黄金时代,而民初之10年为黑暗时代。……幸而欧战发生……吾国工业乃得千载难逢之自动发展机会。……欧战既终,险象即生……吾国工业因参战所得之利,能永久存在不为昙花一现者,窃恐甚少也。

——陈真、姚洛《中国近代工业史资料》(第1辑)

材料二 1912—1920年中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%—13%。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明

《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括1912—1920年中国民族工业的发展状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出1912—1920年阻碍中国民族工业发展的主要因素。(10分)

参考答案:(1)状况:第一次世界大战期间,西方列强忙于欧战,中国民族工业得到迅速发展;发展不平衡;工业发展基础薄弱。

(2)因素:政争兵乱,政局不稳,工业发展环境恶化;政府推动不力;外国资本的挤压。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进