第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 习题(含答案) 统编版2019必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 习题(含答案) 统编版2019必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 251.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-02 18:47:25 | ||

图片预览

文档简介

晚清时期的内忧外患与救亡图存

一、选择题

1.(2023·陕西榆林·统考二模)19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

2.(2023·重庆·统考模拟预测)20世纪初,舆论多认为“历史为国魂之聚心点,国民爱国心之泉源”。因此、张謇、岳飞、郑成功、郑和等人的事迹多见诸于报端,被时人推崇为“民族英雄”。如1903年《湖北学生界》就率先刊载《中国民族主义第一伟人岳飞传》。此时“民族英雄”叙事的兴起( )

A.宣传了托古改制维新主张 B.力图还原历史的本来面貌

C.意在唤醒民众的救亡意识 D.深受西方史学思想的影响

3.(2023·江西抚州·统考二模)清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。由此可以推知,洋务派鼓吹“中体西用”( )

A.减小了洋务运动的阻力 B.是对传统文化的合理扬弃

C.开启了学习西方的大门 D.推动维新变法运动的开展

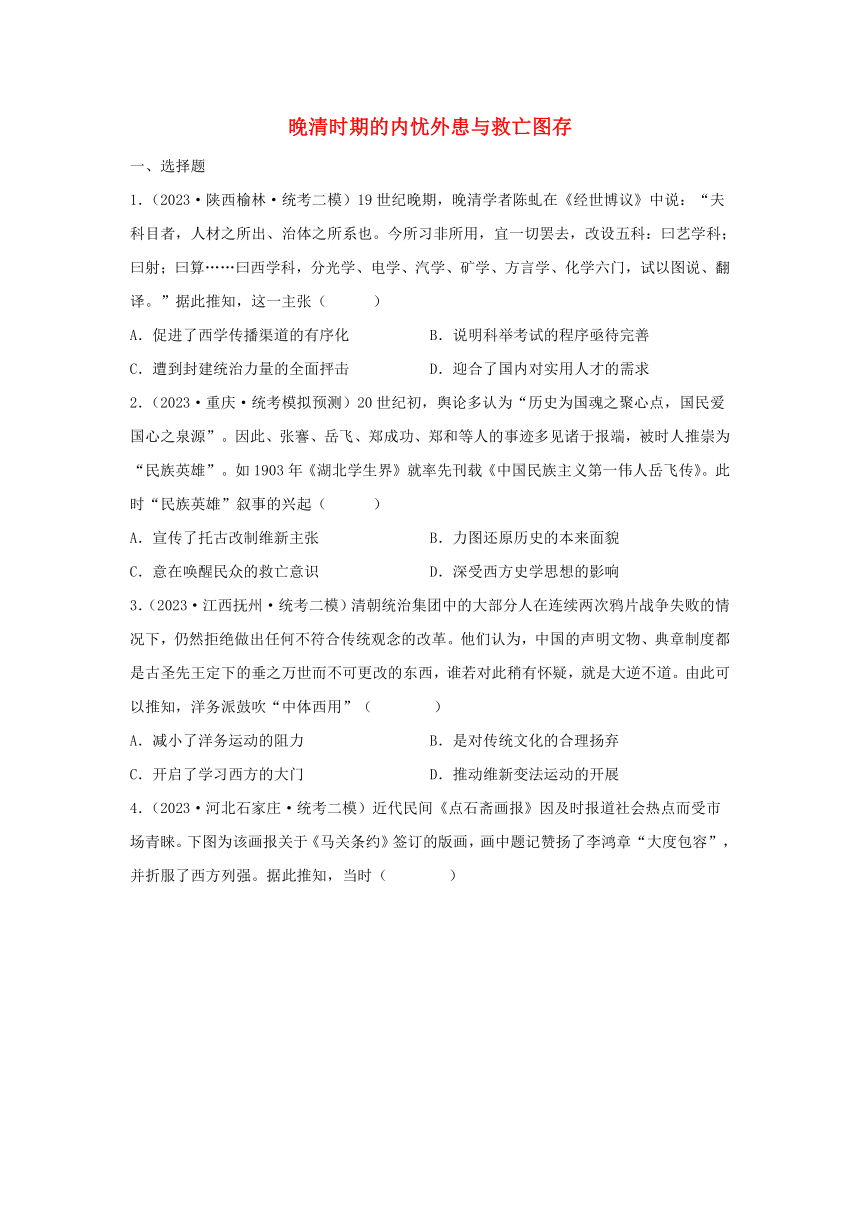

4.(2023·河北石家庄·统考二模)近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市

场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A.清政府占据与日本谈判的先机 B.国人注重国际舆论造势

C.清政府美化自身形象愚弄百姓 D.国人认知水平亟待提升

5.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

6.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A.中西文化交流的历史与现实 B.近代西方文明的兼容与创新

C.中国传统文化的传承与输出 D.近代西方对华的认知与研究

7.1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地 B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败 D.清政府成功维护了主权完整

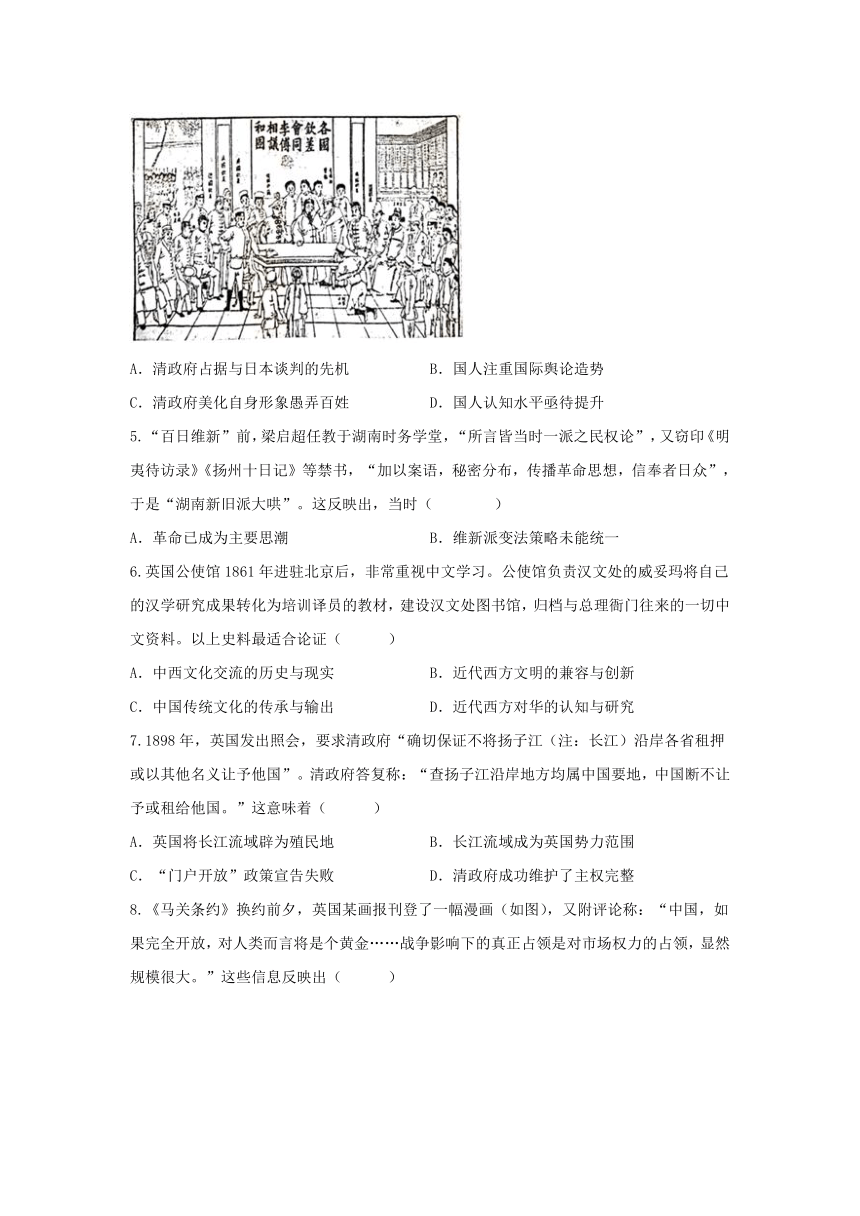

8.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A.日本发动战争是为了独占中国市场 B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益 D.资本输出成为列强侵华的新形式

9.据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军( )

A.兵役体制落后

B.腐败问题较为严重

C.军备废弛严重

D.武器装备悬殊

10.史学界一般认为,太平天国有两个革命纲领,一个适应了太平天国革命的需要,另一个适应了世界历史发展的潮流。其中,适应当时世界发展潮流的纲领是( )

A.《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》

C.“明定国是”诏书

D.《海国图志》

11.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.维新运动宣传新思想促进国人觉醒

C.百日维新首次实践了君主立宪制度

D.戊戌政变导致变法措施完全被废除

12.1900年6月21日,清政府向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奥匈十一国同时宣战,接到宣战诏书的两广总督李鸿章却复电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏。”这鼓励了东南各省督抚,从而产生了“东南互保”协议。该协议的签订( )

A.说明地方已形成对抗中央的割据势力

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.促进了民族资本主义经济的迅速发展

D.促进清政府外交观念的转变

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,清廷官员至英国使臣律落卑广州住处商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上产生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英方则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

材料二 1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——以上材料均摘编自王开玺《隔膜、

冲突与趋同——清代外交礼仪之争透析》

(1)材料一中,中英双方争执的内容是什么 反映了清廷官员怎样的心态 结合所学知识,分析英国使臣所持态度的国内背景。(12分)

(2)材料二反映了中国处于怎样的外交地位 试从国际背景分析其原因。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈从近代中国外交礼仪的变化中得出的认识。(6分)

晚清时期的内忧外患与救亡图存

一、选择题

1.(2023·陕西榆林·统考二模)19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

【详解】结合所学知识分析题干信息,陈虬是我国近代著名的改良派思想家,他主张改革教育制度,废除一些实用性不强的科目,学习光学、电学等西方科技,迎合了国内对实用人才的需求,D项正确;材料中陈虬强调学习西方科技,与“西学传播渠道”关系不大,且材料未提及陈虬观点被付诸实施,不能得出促进西学有序传播,排除A项;材料所述属于教育内容改革,未直接提及科举,间接与科举考试内容而非程序有关,排除B项;材料未提及当时封建势力对陈虬观点的态度,排除C项。故选D项。

2.(2023·重庆·统考模拟预测)20世纪初,舆论多认为“历史为国魂之聚心点,国民爱国心之泉源”。因此、张謇、岳飞、郑成功、郑和等人的事迹多见诸于报端,被时人推崇为“民族英雄”。如1903年《湖北学生界》就率先刊载《中国民族主义第一伟人岳飞传》。此时“民族英雄”叙事的兴起( )

A.宣传了托古改制维新主张 B.力图还原历史的本来面貌

C.意在唤醒民众的救亡意识 D.深受西方史学思想的影响

【详解】结合所学知识可知,20世纪初,中华民族危机更加严重,先进知识分子借助历史人物和英雄故事,强调民族主义和爱国主义,推动“民族英雄”叙事兴起,意在唤醒民众的救亡意识,C项正确;宣传托古改制的维新主张在19世纪末已破产,排除A项;还原历史本来面貌与推崇民族英雄、凝聚爱国之心等不符,排除B项;中国人宣传民族英雄、爱国故事与西方史学思想影响无关,排除D项。故选C项。

3.(2023·江西抚州·统考二模)清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。由此可以推知,洋务派鼓吹“中体西用”( )

A.减小了洋务运动的阻力 B.是对传统文化的合理扬弃

C.开启了学习西方的大门 D.推动维新变法运动的开展

【详解】根据材料“清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。”并结合所学可知,“中体”强调对传统政治制度与伦理纲常的维护,这从材料体现的时代氛围而言,有利于减小洋务运动的阻力,A项正确;“中体”是传统政治制度和伦理的保留,传统政治制度与伦理具有明显的缺陷,强调“中学为体”不是对传统文化的合理扬弃,排除B项;早在洋务派之前的开明地主就开启了向西方学习的大门,排除C项;部分早期维新派确实是从洋务派中分化出来的,但这种分化是基于对洋务运动以“中学为体”的反思,材料的逻辑关系恰与之相悖,排除D项。故选A项。

4.(2023·河北石家庄·统考二模)近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市

场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A.清政府占据与日本谈判的先机 B.国人注重国际舆论造势

C.清政府美化自身形象愚弄百姓 D.国人认知水平亟待提升

【详解】结合所学内容可知,《马关条约》是清政府被迫签订的不平等条约,但当时国人却认为是中国外交取得了胜利,由此可知当时国人的认知水平还亟待提升,D项正确;材料并没有提到清政府的相关行为和措施,无法体现占据先机,排除A项;国人的这一认识是存在问题的,并不能说明是注重国际舆论造势,排除B项;材料描述的是李鸿章,并不是在美化清政府,排除C项。故选D项。

5.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

【详解】根据“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”湖南新旧派大哄”等内容可得出,当时维新派并没有统一的思想与策略,有人宣扬新的思想,便大家起哄,B项正确;当时维新思想是主流,排除A项;C项太绝绝对,排除C项;材料中没有体现对群众的动员,排除D项。故选B项。

6.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A.中西文化交流的历史与现实 B.近代西方文明的兼容与创新

C.中国传统文化的传承与输出 D.近代西方对华的认知与研究

【详解】根据材料“公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料”,可以看出当时英国公使馆人员积极学习中文,研究汉学。这可以用来论证近代西方对华的认知与研究,D项正确;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中西文化交流,排除A项;材料只是体现英国公使馆人员积极研究汉学,这无法得出近代西方文明的兼容与创新,排除B项;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中国传统文化的传承与输出,排除C项。故选D项。

7.1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地 B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败 D.清政府成功维护了主权完整

【详解】结合所学知识可知,19世纪末,英国照会清政府,强调长江沿岸各省只能由英国租押,意味着长江流域成为英国势力范围,B项正确;19世纪末英国未能将将长江流域辟为其殖民地,排除A项;“门户开放”政策是在1899年提出的,排除C项;当时的清政府未能成功维护主权完整,排除D项。故选B项。

8.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A.日本发动战争是为了独占中国市场 B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益 D.资本输出成为列强侵华的新形式

【详解】根据材料“《马关条约》换约前夕”“英国某画报”“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金”“对市场权力的占领,显然规模很大”,再根据图片中“贸易的钥匙”等信息,结合所学可知,条约增开口岸等内容可以使中国更进一步沦为列强的商品销售市场、原料产地、资本输出场所,符合包括日本、英国等西方殖民国家的利益,C项正确;日本企图独占中国发生于一战期间,排除A项;《马关条约》割让辽东半岛给日本,威胁到了其他列强在中国的利益,所以三国干涉还辽,不是因为日本要价过高,排除B项;列强在中国开矿设厂、铺设铁路、政治贷款等行为体现了资本输出的要求,而材料缺乏这方面的信息,所以材料不能体现“资本输出”成为列强侵华的新形式,另外《马关条约》之前,列强侵华就是商品输出为主,资本输出为辅,所以严格来说资本输出也不是新形式,排除D项。故选C项。

9.据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军( )

A.兵役体制落后

B.腐败问题较为严重

C.军备废弛严重

D.武器装备悬殊

解析:题干材料中,清军士兵有59岁的,这说明清军士兵年龄偏大,无法保证军队的战斗力,这与清军的兵役体制有关,故A项正确。

10.史学界一般认为,太平天国有两个革命纲领,一个适应了太平天国革命的需要,另一个适应了世界历史发展的潮流。其中,适应当时世界发展潮流的纲领是( )

A.《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》

C.“明定国是”诏书

D.《海国图志》

解析:《天朝田亩制度》反映了广大农民要求获得土地的强烈愿望,适应了太平天国革命的需要,故A项错误;《资政新篇》提倡发展资本主义,顺应了世界发展的潮流,故B项正确;“明定国是”诏书是光绪皇帝在戊戌维新运动时期颁布的改革纲领,与太平天国运动无关,故C项错误;《海国图志》是魏源编写的介绍西方历史地理知识的专著,故D项错误。

11.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.维新运动宣传新思想促进国人觉醒

C.百日维新首次实践了君主立宪制度

D.戊戌政变导致变法措施完全被废除

解析:百日维新虽然失败,但是戊戌维新运动宣传维新变法思想,促进了国人的思想启蒙,故B项正确;戊戌维新运动不久,清王朝就被迫进行新政改革,故A项错误;百日维新没有将君主立宪的主张付诸实践,故C项错误;戊戌政变以后保留了京师大学堂,并没有完全废除变法措施,故D项错误。

12.1900年6月21日,清政府向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奥匈十一国同时宣战,接到宣战诏书的两广总督李鸿章却复电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏。”这鼓励了东南各省督抚,从而产生了“东南互保”协议。该协议的签订( )

A.说明地方已形成对抗中央的割据势力

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.促进了民族资本主义经济的迅速发展

D.促进清政府外交观念的转变

解析:根据题干材料并结合所学知识,可知东南沿海各省“不奉诏”,避免与十一国的冲突,签订“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基,故B项正确。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,清廷官员至英国使臣律落卑广州住处商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上产生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英方则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

材料二 1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——以上材料均摘编自王开玺《隔膜、

冲突与趋同——清代外交礼仪之争透析》

(1)材料一中,中英双方争执的内容是什么 反映了清廷官员怎样的心态 结合所学知识,分析英国使臣所持态度的国内背景。(12分)

(2)材料二反映了中国处于怎样的外交地位 试从国际背景分析其原因。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈从近代中国外交礼仪的变化中得出的认识。(6分)

参考答案:(1)内容:座位次序。心态:以“天朝上国”自居。背景:英国进行工业革命,国力强盛。

(2)地位:被迫服从的外交地位。原因:19世纪末,西方进入垄断资本主义阶段,输出资本,瓜分世界;中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(3)认识:一方面反映了中国外交近代化的历程;另一方面,反映了中国半殖民地化程度不断加深。

一、选择题

1.(2023·陕西榆林·统考二模)19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

2.(2023·重庆·统考模拟预测)20世纪初,舆论多认为“历史为国魂之聚心点,国民爱国心之泉源”。因此、张謇、岳飞、郑成功、郑和等人的事迹多见诸于报端,被时人推崇为“民族英雄”。如1903年《湖北学生界》就率先刊载《中国民族主义第一伟人岳飞传》。此时“民族英雄”叙事的兴起( )

A.宣传了托古改制维新主张 B.力图还原历史的本来面貌

C.意在唤醒民众的救亡意识 D.深受西方史学思想的影响

3.(2023·江西抚州·统考二模)清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。由此可以推知,洋务派鼓吹“中体西用”( )

A.减小了洋务运动的阻力 B.是对传统文化的合理扬弃

C.开启了学习西方的大门 D.推动维新变法运动的开展

4.(2023·河北石家庄·统考二模)近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市

场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A.清政府占据与日本谈判的先机 B.国人注重国际舆论造势

C.清政府美化自身形象愚弄百姓 D.国人认知水平亟待提升

5.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

6.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A.中西文化交流的历史与现实 B.近代西方文明的兼容与创新

C.中国传统文化的传承与输出 D.近代西方对华的认知与研究

7.1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地 B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败 D.清政府成功维护了主权完整

8.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A.日本发动战争是为了独占中国市场 B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益 D.资本输出成为列强侵华的新形式

9.据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军( )

A.兵役体制落后

B.腐败问题较为严重

C.军备废弛严重

D.武器装备悬殊

10.史学界一般认为,太平天国有两个革命纲领,一个适应了太平天国革命的需要,另一个适应了世界历史发展的潮流。其中,适应当时世界发展潮流的纲领是( )

A.《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》

C.“明定国是”诏书

D.《海国图志》

11.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.维新运动宣传新思想促进国人觉醒

C.百日维新首次实践了君主立宪制度

D.戊戌政变导致变法措施完全被废除

12.1900年6月21日,清政府向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奥匈十一国同时宣战,接到宣战诏书的两广总督李鸿章却复电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏。”这鼓励了东南各省督抚,从而产生了“东南互保”协议。该协议的签订( )

A.说明地方已形成对抗中央的割据势力

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.促进了民族资本主义经济的迅速发展

D.促进清政府外交观念的转变

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,清廷官员至英国使臣律落卑广州住处商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上产生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英方则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

材料二 1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——以上材料均摘编自王开玺《隔膜、

冲突与趋同——清代外交礼仪之争透析》

(1)材料一中,中英双方争执的内容是什么 反映了清廷官员怎样的心态 结合所学知识,分析英国使臣所持态度的国内背景。(12分)

(2)材料二反映了中国处于怎样的外交地位 试从国际背景分析其原因。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈从近代中国外交礼仪的变化中得出的认识。(6分)

晚清时期的内忧外患与救亡图存

一、选择题

1.(2023·陕西榆林·统考二模)19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

【详解】结合所学知识分析题干信息,陈虬是我国近代著名的改良派思想家,他主张改革教育制度,废除一些实用性不强的科目,学习光学、电学等西方科技,迎合了国内对实用人才的需求,D项正确;材料中陈虬强调学习西方科技,与“西学传播渠道”关系不大,且材料未提及陈虬观点被付诸实施,不能得出促进西学有序传播,排除A项;材料所述属于教育内容改革,未直接提及科举,间接与科举考试内容而非程序有关,排除B项;材料未提及当时封建势力对陈虬观点的态度,排除C项。故选D项。

2.(2023·重庆·统考模拟预测)20世纪初,舆论多认为“历史为国魂之聚心点,国民爱国心之泉源”。因此、张謇、岳飞、郑成功、郑和等人的事迹多见诸于报端,被时人推崇为“民族英雄”。如1903年《湖北学生界》就率先刊载《中国民族主义第一伟人岳飞传》。此时“民族英雄”叙事的兴起( )

A.宣传了托古改制维新主张 B.力图还原历史的本来面貌

C.意在唤醒民众的救亡意识 D.深受西方史学思想的影响

【详解】结合所学知识可知,20世纪初,中华民族危机更加严重,先进知识分子借助历史人物和英雄故事,强调民族主义和爱国主义,推动“民族英雄”叙事兴起,意在唤醒民众的救亡意识,C项正确;宣传托古改制的维新主张在19世纪末已破产,排除A项;还原历史本来面貌与推崇民族英雄、凝聚爱国之心等不符,排除B项;中国人宣传民族英雄、爱国故事与西方史学思想影响无关,排除D项。故选C项。

3.(2023·江西抚州·统考二模)清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。由此可以推知,洋务派鼓吹“中体西用”( )

A.减小了洋务运动的阻力 B.是对传统文化的合理扬弃

C.开启了学习西方的大门 D.推动维新变法运动的开展

【详解】根据材料“清朝统治集团中的大部分人在连续两次鸦片战争失败的情况下,仍然拒绝做出任何不符合传统观念的改革。他们认为,中国的声明文物、典章制度都是古圣先王定下的垂之万世而不可更改的东西,谁若对此稍有怀疑,就是大逆不道。”并结合所学可知,“中体”强调对传统政治制度与伦理纲常的维护,这从材料体现的时代氛围而言,有利于减小洋务运动的阻力,A项正确;“中体”是传统政治制度和伦理的保留,传统政治制度与伦理具有明显的缺陷,强调“中学为体”不是对传统文化的合理扬弃,排除B项;早在洋务派之前的开明地主就开启了向西方学习的大门,排除C项;部分早期维新派确实是从洋务派中分化出来的,但这种分化是基于对洋务运动以“中学为体”的反思,材料的逻辑关系恰与之相悖,排除D项。故选A项。

4.(2023·河北石家庄·统考二模)近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市

场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A.清政府占据与日本谈判的先机 B.国人注重国际舆论造势

C.清政府美化自身形象愚弄百姓 D.国人认知水平亟待提升

【详解】结合所学内容可知,《马关条约》是清政府被迫签订的不平等条约,但当时国人却认为是中国外交取得了胜利,由此可知当时国人的认知水平还亟待提升,D项正确;材料并没有提到清政府的相关行为和措施,无法体现占据先机,排除A项;国人的这一认识是存在问题的,并不能说明是注重国际舆论造势,排除B项;材料描述的是李鸿章,并不是在美化清政府,排除C项。故选D项。

5.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

【详解】根据“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”湖南新旧派大哄”等内容可得出,当时维新派并没有统一的思想与策略,有人宣扬新的思想,便大家起哄,B项正确;当时维新思想是主流,排除A项;C项太绝绝对,排除C项;材料中没有体现对群众的动员,排除D项。故选B项。

6.英国公使馆1861年进驻北京后,非常重视中文学习。公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料。以上史料最适合论证( )

A.中西文化交流的历史与现实 B.近代西方文明的兼容与创新

C.中国传统文化的传承与输出 D.近代西方对华的认知与研究

【详解】根据材料“公使馆负责汉文处的威妥玛将自己的汉学研究成果转化为培训译员的教材,建设汉文处图书馆,归档与总理衙门往来的一切中文资料”,可以看出当时英国公使馆人员积极学习中文,研究汉学。这可以用来论证近代西方对华的认知与研究,D项正确;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中西文化交流,排除A项;材料只是体现英国公使馆人员积极研究汉学,这无法得出近代西方文明的兼容与创新,排除B项;材料体现的是英国公使馆人员积极研究汉学,不是中国传统文化的传承与输出,排除C项。故选D项。

7.1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地 B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败 D.清政府成功维护了主权完整

【详解】结合所学知识可知,19世纪末,英国照会清政府,强调长江沿岸各省只能由英国租押,意味着长江流域成为英国势力范围,B项正确;19世纪末英国未能将将长江流域辟为其殖民地,排除A项;“门户开放”政策是在1899年提出的,排除C项;当时的清政府未能成功维护主权完整,排除D项。故选B项。

8.《马关条约》换约前夕,英国某画报刊登了一幅漫画(如图),又附评论称:“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金……战争影响下的真正占领是对市场权力的占领,显然规模很大。”这些信息反映出( )

A.日本发动战争是为了独占中国市场 B.三国干涉还辽是因日本要价过高

C.条约增开口岸等要求符合西方利益 D.资本输出成为列强侵华的新形式

【详解】根据材料“《马关条约》换约前夕”“英国某画报”“中国,如果完全开放,对人类而言将是个黄金”“对市场权力的占领,显然规模很大”,再根据图片中“贸易的钥匙”等信息,结合所学可知,条约增开口岸等内容可以使中国更进一步沦为列强的商品销售市场、原料产地、资本输出场所,符合包括日本、英国等西方殖民国家的利益,C项正确;日本企图独占中国发生于一战期间,排除A项;《马关条约》割让辽东半岛给日本,威胁到了其他列强在中国的利益,所以三国干涉还辽,不是因为日本要价过高,排除B项;列强在中国开矿设厂、铺设铁路、政治贷款等行为体现了资本输出的要求,而材料缺乏这方面的信息,所以材料不能体现“资本输出”成为列强侵华的新形式,另外《马关条约》之前,列强侵华就是商品输出为主,资本输出为辅,所以严格来说资本输出也不是新形式,排除D项。故选C项。

9.据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军( )

A.兵役体制落后

B.腐败问题较为严重

C.军备废弛严重

D.武器装备悬殊

解析:题干材料中,清军士兵有59岁的,这说明清军士兵年龄偏大,无法保证军队的战斗力,这与清军的兵役体制有关,故A项正确。

10.史学界一般认为,太平天国有两个革命纲领,一个适应了太平天国革命的需要,另一个适应了世界历史发展的潮流。其中,适应当时世界发展潮流的纲领是( )

A.《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》

C.“明定国是”诏书

D.《海国图志》

解析:《天朝田亩制度》反映了广大农民要求获得土地的强烈愿望,适应了太平天国革命的需要,故A项错误;《资政新篇》提倡发展资本主义,顺应了世界发展的潮流,故B项正确;“明定国是”诏书是光绪皇帝在戊戌维新运动时期颁布的改革纲领,与太平天国运动无关,故C项错误;《海国图志》是魏源编写的介绍西方历史地理知识的专著,故D项错误。

11.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.维新运动宣传新思想促进国人觉醒

C.百日维新首次实践了君主立宪制度

D.戊戌政变导致变法措施完全被废除

解析:百日维新虽然失败,但是戊戌维新运动宣传维新变法思想,促进了国人的思想启蒙,故B项正确;戊戌维新运动不久,清王朝就被迫进行新政改革,故A项错误;百日维新没有将君主立宪的主张付诸实践,故C项错误;戊戌政变以后保留了京师大学堂,并没有完全废除变法措施,故D项错误。

12.1900年6月21日,清政府向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奥匈十一国同时宣战,接到宣战诏书的两广总督李鸿章却复电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏。”这鼓励了东南各省督抚,从而产生了“东南互保”协议。该协议的签订( )

A.说明地方已形成对抗中央的割据势力

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.促进了民族资本主义经济的迅速发展

D.促进清政府外交观念的转变

解析:根据题干材料并结合所学知识,可知东南沿海各省“不奉诏”,避免与十一国的冲突,签订“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基,故B项正确。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1834年,清廷官员至英国使臣律落卑广州住处商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上产生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英方则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

材料二 1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——以上材料均摘编自王开玺《隔膜、

冲突与趋同——清代外交礼仪之争透析》

(1)材料一中,中英双方争执的内容是什么 反映了清廷官员怎样的心态 结合所学知识,分析英国使臣所持态度的国内背景。(12分)

(2)材料二反映了中国处于怎样的外交地位 试从国际背景分析其原因。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈从近代中国外交礼仪的变化中得出的认识。(6分)

参考答案:(1)内容:座位次序。心态:以“天朝上国”自居。背景:英国进行工业革命,国力强盛。

(2)地位:被迫服从的外交地位。原因:19世纪末,西方进入垄断资本主义阶段,输出资本,瓜分世界;中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(3)认识:一方面反映了中国外交近代化的历程;另一方面,反映了中国半殖民地化程度不断加深。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进