第四单元 村落、城镇与居住环境 课时强化(含答案) 历史统编版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第四单元 村落、城镇与居住环境 课时强化(含答案) 历史统编版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-03 11:59:20 | ||

图片预览

文档简介

村落、城镇与居住环境

一、选择题

1. “古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室。”上述材料反映了古人营造宫室的原因。其解读准确的是( )

A.文化习俗影响民居的建筑

B.民居受到自然环境的影响

C.经济发展决定民居的建筑

D.村落的兴衰决定民居建筑

2.奇平卡姆登镇是今天带有英伦风情的十大小镇之一,它 最早可追溯到公元前七世纪,中世纪前后成为英国重要的羊毛贸易地,是英国早期城镇的重要发源地之一。中世纪英国的贸易小镇兴起的主要原因是( )

A.地理位置优越,便于货物交换

B.政府管理有效,社会秩序稳定

C.地理位置重要,便于军事防御

D.商品经济发展,资本主义萌芽产生

3.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海( )

A.近代城市治理进程的不断深化

B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系

D.新政加剧地方独立倾向

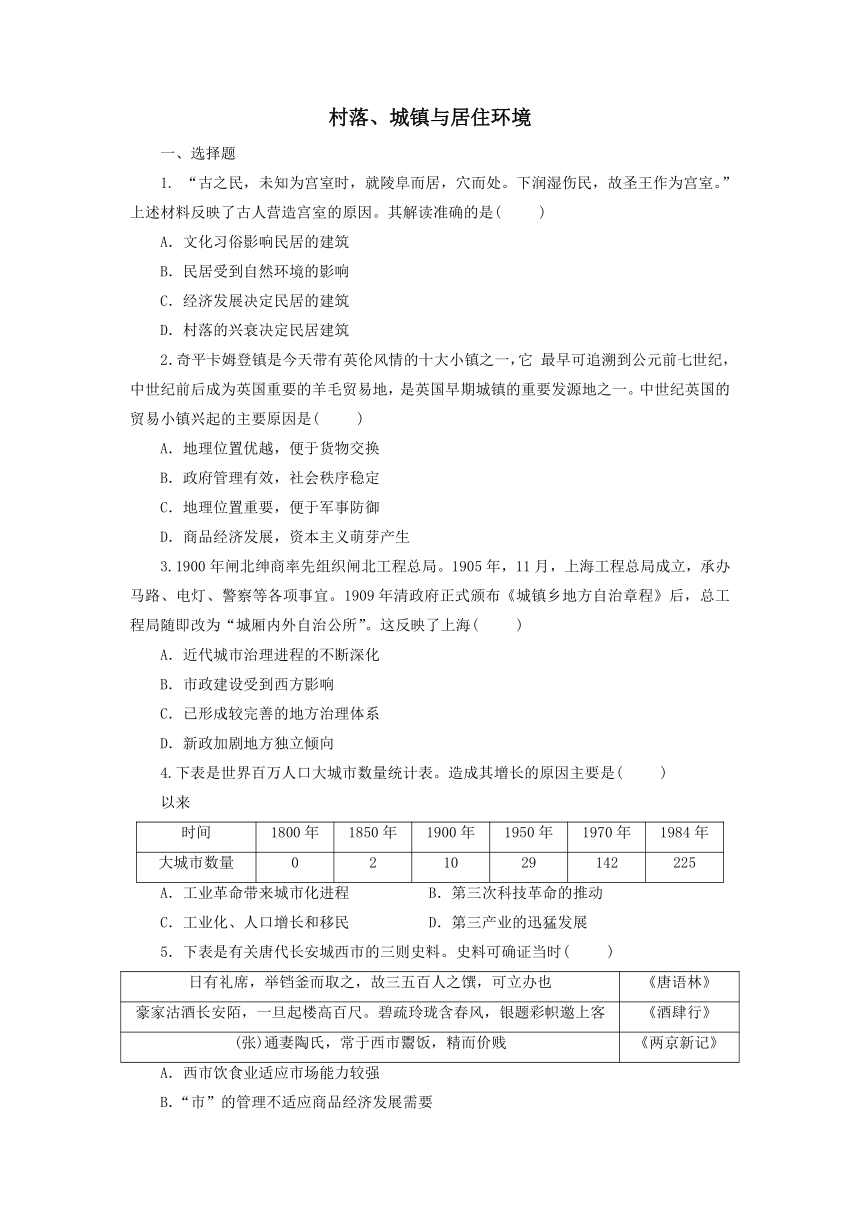

4.下表是世界百万人口大城市数量统计表。造成其增长的原因主要是( )

以来

时间 1800年 1850年 1900年 1950年 1970年 1984年

大城市数量 0 2 10 29 142 225

A.工业革命带来城市化进程 B.第三次科技革命的推动

C.工业化、人口增长和移民 D.第三产业的迅猛发展

5.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时( )

日有礼席,举铛釜而取之,故三五百人之馔,可立办也 《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客 《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱 《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.“市”的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

6.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。下列居住形式和居住环境出现最早的是( )

A.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”

B.“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并。”

C.“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”

D.“国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”

7.明末到清嘉庆年间,江南松江府经过几次政区重组,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异。这反映了( )

A.社会经济的发展 B.基层治理的低效

C.百姓税负的沉重 D.城乡差距的缩小

8.20世纪60年代,英国伯明翰人口减少8%,伦敦人口减少54万;1970—1985年间,伯明翰与伦敦的人口均出现负增长;1985—1995年间,上述两个城市的人口基本没有增加。材料表明英国( )

A.人口呈现逐渐减少趋势 B.深受经济危机冲击

C.城市化发展水平不平衡 D.出现逆城市化现象

9.兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,该遗址被誉为“华夏第一村”,此地发掘半穴居房址170多座,窖穴400余座,墓葬30余座。这表明 ( )

A.兴隆洼是中华文明的发源地

B.兴隆洼已处于铁犁牛耕的时代

C.兴隆洼居住形式处于较低水平

D.兴隆洼建有各种公共活动场所

10.论从史出、史由证来是历史学习的重要素养,探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是 ( )

A.苏美尔人村落建筑遗址油画

B.《封神演义》中关于商周王朝的记载

C.古希腊罗马城市的历史传说

D.古罗马城市供排水系统建筑遗址

11.19世纪50年代,美国人发明了电梯,使人们的生活更加便捷。19世纪70年代,比利时首次使用钢筋混凝土技术,能更高效率地利用土地,提高居住面积。这可以用来说明当时 ( )

A.工业革命催生了新的价值理念

B.经济布局的结构得到了优化

C.科技进步推动生活方式变革

D.社会结构发生了剧变

12.1924年12月,北京开通有轨电车。民间竹枝词写道:“电车一动响郎当,来往行人上下忙;乘客不分男女座,可怜坐下挤非常。”这能够印证 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

二、非选择题

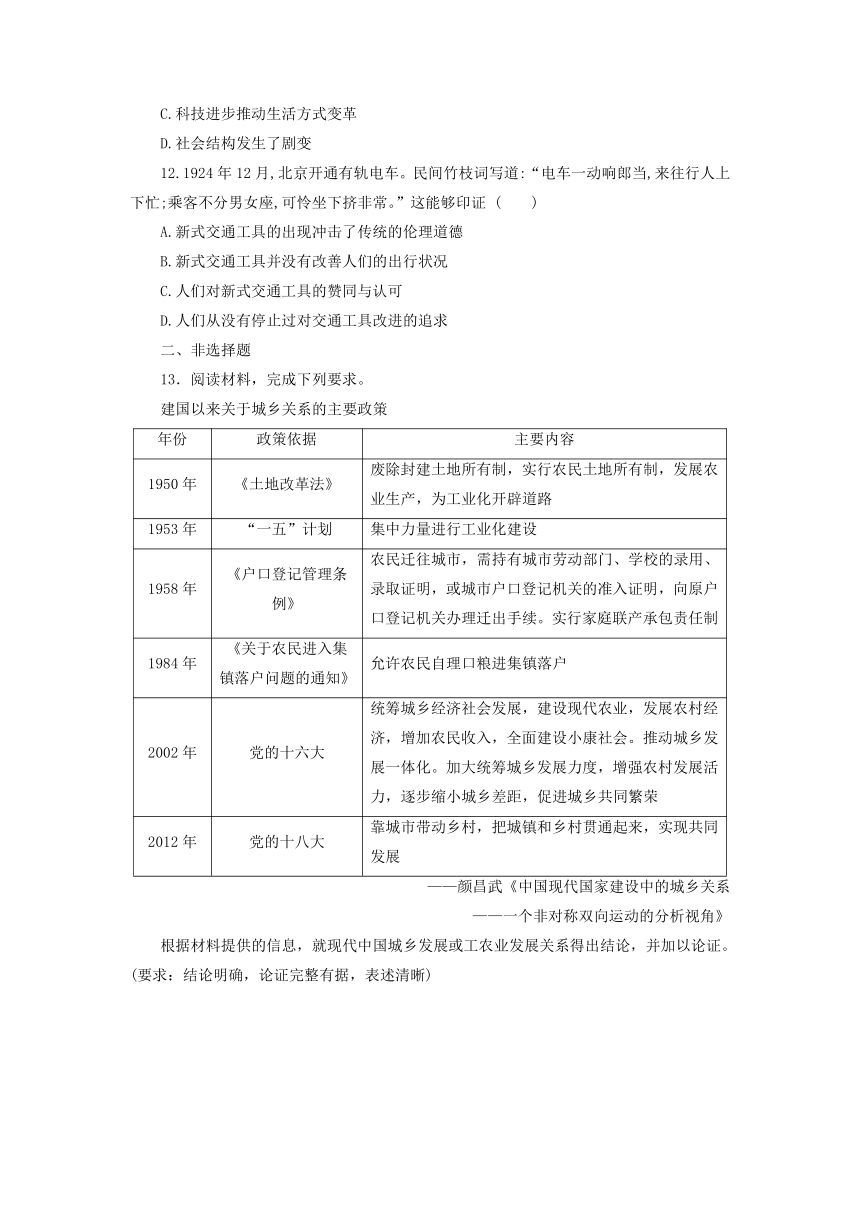

13.阅读材料,完成下列要求。

建国以来关于城乡关系的主要政策

年份 政策依据 主要内容

1950年 《土地改革法》 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制,发展农业生产,为工业化开辟道路

1953年 “一五”计划 集中力量进行工业化建设

1958年 《户口登记管理条例》 农民迁往城市,需持有城市劳动部门、学校的录用、录取证明,或城市户口登记机关的准入证明,向原户口登记机关办理迁出手续。实行家庭联产承包责任制

1984年 《关于农民进入集镇落户问题的通知》 允许农民自理口粮进集镇落户

2002年 党的十六大 统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,全面建设小康社会。推动城乡发展一体化。加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣

2012年 党的十八大 靠城市带动乡村,把城镇和乡村贯通起来,实现共同发展

——颜昌武《中国现代国家建设中的城乡关系

——一个非对称双向运动的分析视角》

根据材料提供的信息,就现代中国城乡发展或工农业发展关系得出结论,并加以论证。(要求:结论明确,论证完整有据,表述清晰)

村落、城镇与居住环境

一、选择题

1. “古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室。”上述材料反映了古人营造宫室的原因。其解读准确的是( )

A.文化习俗影响民居的建筑

B.民居受到自然环境的影响

C.经济发展决定民居的建筑

D.村落的兴衰决定民居建筑

[解析] 根据材料可知,古人营造宫室即民居的原因是,为了解决居住在山洞中“润湿伤民”的问题,说明中国古代的民居建筑受到自然环境的影响,B项正确;材料不能说明文化习俗影响民居的建筑,A项错误;“经济发展决定民居的建筑”在材料中没有体现,C项错误;决定民居建筑的是经济发展,而不是村落的兴衰,D项错误。

2.奇平卡姆登镇是今天带有英伦风情的十大小镇之一,它 最早可追溯到公元前七世纪,中世纪前后成为英国重要的羊毛贸易地,是英国早期城镇的重要发源地之一。中世纪英国的贸易小镇兴起的主要原因是( )

A.地理位置优越,便于货物交换

B.政府管理有效,社会秩序稳定

C.地理位置重要,便于军事防御

D.商品经济发展,资本主义萌芽产生

[解析] 7世纪,随着商业贸易的复兴,在英国出现了贸易小镇,它们主要位于地理位置优越、便于货物交换的地方,故A项正确;B、C、D三项不是主要原因,排除。

3.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海( )

A.近代城市治理进程的不断深化

B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系

D.新政加剧地方独立倾向

[解析] 1900年组织闸北工程总局,1905年,成立上海工程总局,后改为“城厢内外自治公所”,工程总局由承办马路、电灯、警察等事宜到自治,说明上海近代城市治理进程不断推进,故选A项;材料反映上海市政管理的发展情况,B项不符合材料主旨,排除;仅从材料信息不足以证明上海已形成较完善的地方治理体系,排除C项;材料看不出是清末新政的表现,也看不出地方独立的倾向,排除D项。

4.下表是世界百万人口大城市数量统计表。造成其增长的原因主要是( )

以来

时间 1800年 1850年 1900年 1950年 1970年 1984年

大城市数量 0 2 10 29 142 225

A.工业革命带来城市化进程 B.第三次科技革命的推动

C.工业化、人口增长和移民 D.第三产业的迅猛发展

[解析] 据表格信息可知,这是19世纪以来百万人口大城市发展统计表,反映百万人口大城市自20世纪70年代以来发展迅速,人口大量涌入城市,这是因为第三产业的发展迅速,需要大量劳动力,故D项正确;由表格信息可知百万人口大城市自20世纪70年代以来发展迅速,而工业革命开始于18世纪六十年代,故A项说法错误;第三次科技革命以信息、高科技产业为代表,不需要大量劳动力,故B项错误;工业化、人口增长和移民各个时期都有发生,不具有代表性,C项错误。

5.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时( )

日有礼席,举铛釜而取之,故三五百人之馔,可立办也 《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客 《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱 《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.“市”的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

[解析] 根据第一则材料可知,唐代饮食业可以支持举办大型礼席;第二则材料反映了当时西市饮食服务业的繁荣景象;材料三反映了西市售卖粥饭的小商贩活动。三则材料共同体现了当时西市饮食服务业的市场适应能力较强,A项正确;题干未涉及政府对“市”的管理,排除B项;通过题干信息无法判断当时餐饮业是当时主要的行业,排除C项;D项中的“开始”在材料中无法界定,排除。

6.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。下列居住形式和居住环境出现最早的是( )

A.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”

B.“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并。”

C.“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”

D.“国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”

[解析] 根据所学知识可知,人类最早的居住形式和居住环境是上古时期“就陵阜而居,穴而处”,C项正确;唐朝都城长安“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,不是人类最早的居住形式和居住环境,A项错误;明清时期汉口镇“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并”,不符合题意,B项错误;《考工记》中记载的西周都城“九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市”,并非人类最早的居住形式和居住环境,D项错误。

7.明末到清嘉庆年间,江南松江府经过几次政区重组,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异。这反映了( )

A.社会经济的发展 B.基层治理的低效

C.百姓税负的沉重 D.城乡差距的缩小

[解析] 明末清初,江南地区商品经济发展,人口增加,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异,A项正确;基层治理效果和政区重组以及“原来的东、西乡之别,成了县与县的差异”无关,排除B项;C项与题干信息无关,排除;题干没有对城市和乡村的差距进行对比,排除D项。

8.20世纪60年代,英国伯明翰人口减少8%,伦敦人口减少54万;1970—1985年间,伯明翰与伦敦的人口均出现负增长;1985—1995年间,上述两个城市的人口基本没有增加。材料表明英国( )

A.人口呈现逐渐减少趋势 B.深受经济危机冲击

C.城市化发展水平不平衡 D.出现逆城市化现象

[解析] 从材料数据可以看出,英国的城市人口在不断下降,说明出现逆城市化现象,D项正确;材料反映的是城市人口减少,并不代表整体人口减少,排除A项;经济危机对城市人口减少没有直接影响,排除B项;材料与城市化水平无关,排除C项。

9.兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,该遗址被誉为“华夏第一村”,此地发掘半穴居房址170多座,窖穴400余座,墓葬30余座。这表明 ( )

A.兴隆洼是中华文明的发源地

B.兴隆洼已处于铁犁牛耕的时代

C.兴隆洼居住形式处于较低水平

D.兴隆洼建有各种公共活动场所

解析:兴隆洼遗址居民的住所是半穴居而未出现地面房屋,这充分表明其居住形式处于较低水平,因此C项正确。仅仅通过村落遗址,不能证明其是中华文明的发源地,因此排除A项;B、D两项题干信息无从反映,可排除。

10.论从史出、史由证来是历史学习的重要素养,探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是 ( )

A.苏美尔人村落建筑遗址油画

B.《封神演义》中关于商周王朝的记载

C.古希腊罗马城市的历史传说

D.古罗马城市供排水系统建筑遗址

解析:探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是古罗马城市供排水系统建筑遗址,其他史料的证据力不足,因此答案选D项。

11.19世纪50年代,美国人发明了电梯,使人们的生活更加便捷。19世纪70年代,比利时首次使用钢筋混凝土技术,能更高效率地利用土地,提高居住面积。这可以用来说明当时 ( )

A.工业革命催生了新的价值理念

B.经济布局的结构得到了优化

C.科技进步推动生活方式变革

D.社会结构发生了剧变

解析:电梯的发明和钢筋混凝土的应用使得市民居住条件得到改善,这两个例子充分说明科技进步推动了生活方式的变革,因此C项正确。

12.1924年12月,北京开通有轨电车。民间竹枝词写道:“电车一动响郎当,来往行人上下忙;乘客不分男女座,可怜坐下挤非常。”这能够印证 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

解析:“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,B、C两项背离材料,D项在材料中没有体现。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

建国以来关于城乡关系的主要政策

年份 政策依据 主要内容

1950年 《土地改革法》 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制,发展农业生产,为工业化开辟道路

1953年 “一五”计划 集中力量进行工业化建设

1958年 《户口登记管理条例》 农民迁往城市,需持有城市劳动部门、学校的录用、录取证明,或城市户口登记机关的准入证明,向原户口登记机关办理迁出手续。实行家庭联产承包责任制

1984年 《关于农民进入集镇落户问题的通知》 允许农民自理口粮进集镇落户

2002年 党的十六大 统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,全面建设小康社会。推动城乡发展一体化。加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣

2012年 党的十八大 靠城市带动乡村,把城镇和乡村贯通起来,实现共同发展

——颜昌武《中国现代国家建设中的城乡关系

——一个非对称双向运动的分析视角》

根据材料提供的信息,就现代中国城乡发展或工农业发展关系得出结论,并加以论证。(要求:结论明确,论证完整有据,表述清晰)

[答案] 城乡发展由二元壁垒逐步走向一体化融合。

新中国建立后,工作重心逐步转移到经济建设,努力实现国家的工业化,农村虽然也实行了土地制度改革,但战略布局是以城市为中心。为配合城市的发展,国家实施了限制农村土地和人口流动的合作化运动和户口登记制度,建立了城乡二元体制,城乡在户籍、住宅、教育、医疗等方面都实行不同的政策。牢固的城乡壁垒阻碍了资源的流动,不利于现代化在城乡的整体推进。

改革开放后,家庭联产承包责任制使农村率先得到发展。为改变城乡发展的隔绝状态,国家逐步放开了户籍制度,出台城乡统筹发展,城市带动农村,全面建设小康社会的战略,城乡二元体制开始松动。随着社会主义市场经济体制的建立,中国城乡进入一体化共同发展的轨道。农民生活水平得到较大提高,城市化进程明显加快。

总之,现代中国的城乡关系,由初期的明显分立逐步走向一体化融合,经历了曲折艰难的过程。消除城乡差异,谋求共同发展任重道远。

[解析] 根据表格中的信息,可提炼出主题为:城乡发展由二元壁垒逐步走向一体化融合。论述时要从城乡发展的转变这一角度概括。具体史实可结合建国初“一五”计划的实施,优先发展重工业的策略对城乡经济的影响进行概括。再从改革开放后,家庭联产承包责任制以及城市经济体制改革所产生的影响的角度进行概括。

一、选择题

1. “古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室。”上述材料反映了古人营造宫室的原因。其解读准确的是( )

A.文化习俗影响民居的建筑

B.民居受到自然环境的影响

C.经济发展决定民居的建筑

D.村落的兴衰决定民居建筑

2.奇平卡姆登镇是今天带有英伦风情的十大小镇之一,它 最早可追溯到公元前七世纪,中世纪前后成为英国重要的羊毛贸易地,是英国早期城镇的重要发源地之一。中世纪英国的贸易小镇兴起的主要原因是( )

A.地理位置优越,便于货物交换

B.政府管理有效,社会秩序稳定

C.地理位置重要,便于军事防御

D.商品经济发展,资本主义萌芽产生

3.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海( )

A.近代城市治理进程的不断深化

B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系

D.新政加剧地方独立倾向

4.下表是世界百万人口大城市数量统计表。造成其增长的原因主要是( )

以来

时间 1800年 1850年 1900年 1950年 1970年 1984年

大城市数量 0 2 10 29 142 225

A.工业革命带来城市化进程 B.第三次科技革命的推动

C.工业化、人口增长和移民 D.第三产业的迅猛发展

5.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时( )

日有礼席,举铛釜而取之,故三五百人之馔,可立办也 《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客 《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱 《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.“市”的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

6.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。下列居住形式和居住环境出现最早的是( )

A.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”

B.“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并。”

C.“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”

D.“国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”

7.明末到清嘉庆年间,江南松江府经过几次政区重组,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异。这反映了( )

A.社会经济的发展 B.基层治理的低效

C.百姓税负的沉重 D.城乡差距的缩小

8.20世纪60年代,英国伯明翰人口减少8%,伦敦人口减少54万;1970—1985年间,伯明翰与伦敦的人口均出现负增长;1985—1995年间,上述两个城市的人口基本没有增加。材料表明英国( )

A.人口呈现逐渐减少趋势 B.深受经济危机冲击

C.城市化发展水平不平衡 D.出现逆城市化现象

9.兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,该遗址被誉为“华夏第一村”,此地发掘半穴居房址170多座,窖穴400余座,墓葬30余座。这表明 ( )

A.兴隆洼是中华文明的发源地

B.兴隆洼已处于铁犁牛耕的时代

C.兴隆洼居住形式处于较低水平

D.兴隆洼建有各种公共活动场所

10.论从史出、史由证来是历史学习的重要素养,探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是 ( )

A.苏美尔人村落建筑遗址油画

B.《封神演义》中关于商周王朝的记载

C.古希腊罗马城市的历史传说

D.古罗马城市供排水系统建筑遗址

11.19世纪50年代,美国人发明了电梯,使人们的生活更加便捷。19世纪70年代,比利时首次使用钢筋混凝土技术,能更高效率地利用土地,提高居住面积。这可以用来说明当时 ( )

A.工业革命催生了新的价值理念

B.经济布局的结构得到了优化

C.科技进步推动生活方式变革

D.社会结构发生了剧变

12.1924年12月,北京开通有轨电车。民间竹枝词写道:“电车一动响郎当,来往行人上下忙;乘客不分男女座,可怜坐下挤非常。”这能够印证 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

建国以来关于城乡关系的主要政策

年份 政策依据 主要内容

1950年 《土地改革法》 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制,发展农业生产,为工业化开辟道路

1953年 “一五”计划 集中力量进行工业化建设

1958年 《户口登记管理条例》 农民迁往城市,需持有城市劳动部门、学校的录用、录取证明,或城市户口登记机关的准入证明,向原户口登记机关办理迁出手续。实行家庭联产承包责任制

1984年 《关于农民进入集镇落户问题的通知》 允许农民自理口粮进集镇落户

2002年 党的十六大 统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,全面建设小康社会。推动城乡发展一体化。加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣

2012年 党的十八大 靠城市带动乡村,把城镇和乡村贯通起来,实现共同发展

——颜昌武《中国现代国家建设中的城乡关系

——一个非对称双向运动的分析视角》

根据材料提供的信息,就现代中国城乡发展或工农业发展关系得出结论,并加以论证。(要求:结论明确,论证完整有据,表述清晰)

村落、城镇与居住环境

一、选择题

1. “古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室。”上述材料反映了古人营造宫室的原因。其解读准确的是( )

A.文化习俗影响民居的建筑

B.民居受到自然环境的影响

C.经济发展决定民居的建筑

D.村落的兴衰决定民居建筑

[解析] 根据材料可知,古人营造宫室即民居的原因是,为了解决居住在山洞中“润湿伤民”的问题,说明中国古代的民居建筑受到自然环境的影响,B项正确;材料不能说明文化习俗影响民居的建筑,A项错误;“经济发展决定民居的建筑”在材料中没有体现,C项错误;决定民居建筑的是经济发展,而不是村落的兴衰,D项错误。

2.奇平卡姆登镇是今天带有英伦风情的十大小镇之一,它 最早可追溯到公元前七世纪,中世纪前后成为英国重要的羊毛贸易地,是英国早期城镇的重要发源地之一。中世纪英国的贸易小镇兴起的主要原因是( )

A.地理位置优越,便于货物交换

B.政府管理有效,社会秩序稳定

C.地理位置重要,便于军事防御

D.商品经济发展,资本主义萌芽产生

[解析] 7世纪,随着商业贸易的复兴,在英国出现了贸易小镇,它们主要位于地理位置优越、便于货物交换的地方,故A项正确;B、C、D三项不是主要原因,排除。

3.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海( )

A.近代城市治理进程的不断深化

B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系

D.新政加剧地方独立倾向

[解析] 1900年组织闸北工程总局,1905年,成立上海工程总局,后改为“城厢内外自治公所”,工程总局由承办马路、电灯、警察等事宜到自治,说明上海近代城市治理进程不断推进,故选A项;材料反映上海市政管理的发展情况,B项不符合材料主旨,排除;仅从材料信息不足以证明上海已形成较完善的地方治理体系,排除C项;材料看不出是清末新政的表现,也看不出地方独立的倾向,排除D项。

4.下表是世界百万人口大城市数量统计表。造成其增长的原因主要是( )

以来

时间 1800年 1850年 1900年 1950年 1970年 1984年

大城市数量 0 2 10 29 142 225

A.工业革命带来城市化进程 B.第三次科技革命的推动

C.工业化、人口增长和移民 D.第三产业的迅猛发展

[解析] 据表格信息可知,这是19世纪以来百万人口大城市发展统计表,反映百万人口大城市自20世纪70年代以来发展迅速,人口大量涌入城市,这是因为第三产业的发展迅速,需要大量劳动力,故D项正确;由表格信息可知百万人口大城市自20世纪70年代以来发展迅速,而工业革命开始于18世纪六十年代,故A项说法错误;第三次科技革命以信息、高科技产业为代表,不需要大量劳动力,故B项错误;工业化、人口增长和移民各个时期都有发生,不具有代表性,C项错误。

5.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时( )

日有礼席,举铛釜而取之,故三五百人之馔,可立办也 《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客 《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱 《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.“市”的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

[解析] 根据第一则材料可知,唐代饮食业可以支持举办大型礼席;第二则材料反映了当时西市饮食服务业的繁荣景象;材料三反映了西市售卖粥饭的小商贩活动。三则材料共同体现了当时西市饮食服务业的市场适应能力较强,A项正确;题干未涉及政府对“市”的管理,排除B项;通过题干信息无法判断当时餐饮业是当时主要的行业,排除C项;D项中的“开始”在材料中无法界定,排除。

6.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。下列居住形式和居住环境出现最早的是( )

A.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”

B.“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并。”

C.“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”

D.“国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”

[解析] 根据所学知识可知,人类最早的居住形式和居住环境是上古时期“就陵阜而居,穴而处”,C项正确;唐朝都城长安“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,不是人类最早的居住形式和居住环境,A项错误;明清时期汉口镇“巨镇水陆冲,弹丸压楚境。人言杂五方,商贾富兼并”,不符合题意,B项错误;《考工记》中记载的西周都城“九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市”,并非人类最早的居住形式和居住环境,D项错误。

7.明末到清嘉庆年间,江南松江府经过几次政区重组,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异。这反映了( )

A.社会经济的发展 B.基层治理的低效

C.百姓税负的沉重 D.城乡差距的缩小

[解析] 明末清初,江南地区商品经济发展,人口增加,县愈分愈小,愈分愈多,原来的东、西乡之别,成了县与县的差异,A项正确;基层治理效果和政区重组以及“原来的东、西乡之别,成了县与县的差异”无关,排除B项;C项与题干信息无关,排除;题干没有对城市和乡村的差距进行对比,排除D项。

8.20世纪60年代,英国伯明翰人口减少8%,伦敦人口减少54万;1970—1985年间,伯明翰与伦敦的人口均出现负增长;1985—1995年间,上述两个城市的人口基本没有增加。材料表明英国( )

A.人口呈现逐渐减少趋势 B.深受经济危机冲击

C.城市化发展水平不平衡 D.出现逆城市化现象

[解析] 从材料数据可以看出,英国的城市人口在不断下降,说明出现逆城市化现象,D项正确;材料反映的是城市人口减少,并不代表整体人口减少,排除A项;经济危机对城市人口减少没有直接影响,排除B项;材料与城市化水平无关,排除C项。

9.兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,该遗址被誉为“华夏第一村”,此地发掘半穴居房址170多座,窖穴400余座,墓葬30余座。这表明 ( )

A.兴隆洼是中华文明的发源地

B.兴隆洼已处于铁犁牛耕的时代

C.兴隆洼居住形式处于较低水平

D.兴隆洼建有各种公共活动场所

解析:兴隆洼遗址居民的住所是半穴居而未出现地面房屋,这充分表明其居住形式处于较低水平,因此C项正确。仅仅通过村落遗址,不能证明其是中华文明的发源地,因此排除A项;B、D两项题干信息无从反映,可排除。

10.论从史出、史由证来是历史学习的重要素养,探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是 ( )

A.苏美尔人村落建筑遗址油画

B.《封神演义》中关于商周王朝的记载

C.古希腊罗马城市的历史传说

D.古罗马城市供排水系统建筑遗址

解析:探究古代城市产生的课题时,最为可信的史料是古罗马城市供排水系统建筑遗址,其他史料的证据力不足,因此答案选D项。

11.19世纪50年代,美国人发明了电梯,使人们的生活更加便捷。19世纪70年代,比利时首次使用钢筋混凝土技术,能更高效率地利用土地,提高居住面积。这可以用来说明当时 ( )

A.工业革命催生了新的价值理念

B.经济布局的结构得到了优化

C.科技进步推动生活方式变革

D.社会结构发生了剧变

解析:电梯的发明和钢筋混凝土的应用使得市民居住条件得到改善,这两个例子充分说明科技进步推动了生活方式的变革,因此C项正确。

12.1924年12月,北京开通有轨电车。民间竹枝词写道:“电车一动响郎当,来往行人上下忙;乘客不分男女座,可怜坐下挤非常。”这能够印证 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可

D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

解析:“乘客不分男女座”体现了不分男女、等级的特点,是对封建社会男女有别的传统封建伦理道德的冲击,B、C两项背离材料,D项在材料中没有体现。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

建国以来关于城乡关系的主要政策

年份 政策依据 主要内容

1950年 《土地改革法》 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制,发展农业生产,为工业化开辟道路

1953年 “一五”计划 集中力量进行工业化建设

1958年 《户口登记管理条例》 农民迁往城市,需持有城市劳动部门、学校的录用、录取证明,或城市户口登记机关的准入证明,向原户口登记机关办理迁出手续。实行家庭联产承包责任制

1984年 《关于农民进入集镇落户问题的通知》 允许农民自理口粮进集镇落户

2002年 党的十六大 统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,全面建设小康社会。推动城乡发展一体化。加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣

2012年 党的十八大 靠城市带动乡村,把城镇和乡村贯通起来,实现共同发展

——颜昌武《中国现代国家建设中的城乡关系

——一个非对称双向运动的分析视角》

根据材料提供的信息,就现代中国城乡发展或工农业发展关系得出结论,并加以论证。(要求:结论明确,论证完整有据,表述清晰)

[答案] 城乡发展由二元壁垒逐步走向一体化融合。

新中国建立后,工作重心逐步转移到经济建设,努力实现国家的工业化,农村虽然也实行了土地制度改革,但战略布局是以城市为中心。为配合城市的发展,国家实施了限制农村土地和人口流动的合作化运动和户口登记制度,建立了城乡二元体制,城乡在户籍、住宅、教育、医疗等方面都实行不同的政策。牢固的城乡壁垒阻碍了资源的流动,不利于现代化在城乡的整体推进。

改革开放后,家庭联产承包责任制使农村率先得到发展。为改变城乡发展的隔绝状态,国家逐步放开了户籍制度,出台城乡统筹发展,城市带动农村,全面建设小康社会的战略,城乡二元体制开始松动。随着社会主义市场经济体制的建立,中国城乡进入一体化共同发展的轨道。农民生活水平得到较大提高,城市化进程明显加快。

总之,现代中国的城乡关系,由初期的明显分立逐步走向一体化融合,经历了曲折艰难的过程。消除城乡差异,谋求共同发展任重道远。

[解析] 根据表格中的信息,可提炼出主题为:城乡发展由二元壁垒逐步走向一体化融合。论述时要从城乡发展的转变这一角度概括。具体史实可结合建国初“一五”计划的实施,优先发展重工业的策略对城乡经济的影响进行概括。再从改革开放后,家庭联产承包责任制以及城市经济体制改革所产生的影响的角度进行概括。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化