12《祝福》课件(共70张PPT)

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

《祝福》发表于1924年。是小说集 《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥 革命后中国农村的黑暗现状。辛亥革命 虽然推翻了清王朝,但中国仍然处于帝 国主义和封建主义的统治和压迫下,封 建的思想观念和礼教仍然顽固的束缚着 广大农民,尤其是妇女。

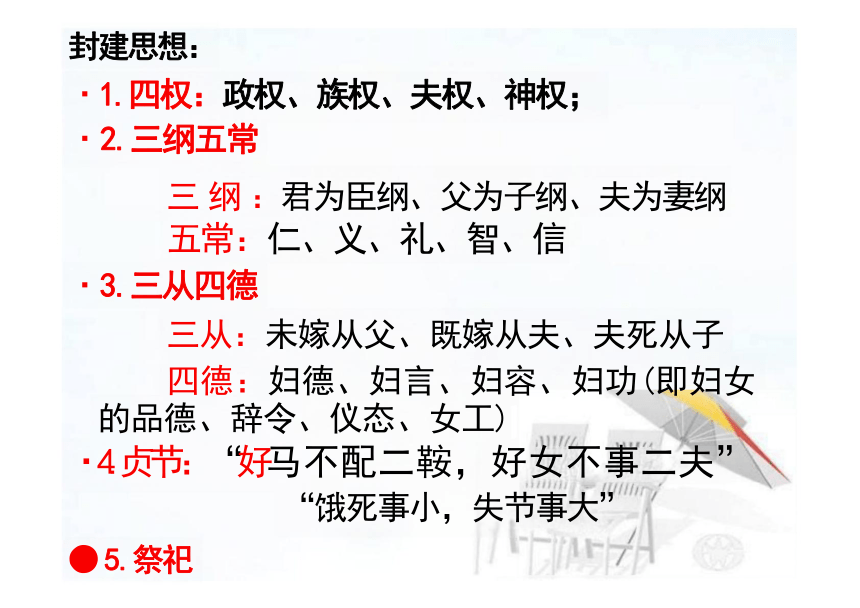

封建思想:

·1.四权:政权、族权、夫权、神权;

·2.三纲五常

三 纲 :君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲 五常:仁、义、礼、智、信

·3.三从四德

三从:未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子

四德:妇德、妇言、妇容、妇功(即妇女 的品德、辞令、仪态、女工)

·4.贞节:“好马不配二鞍,好女不事二夫”

“饿死事小,失节事大”

● 5.祭祀

“这四种权力——政权、族权、 神权、夫权,代表了全部封建宗法 的思想和制度,是束缚中国人民特 别是农民的四条极大绳索。”

(毛泽东)

相关习俗:

·“祝福”:旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种 迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行 年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟 作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们 保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。

“祭灶”:“灶神”又称“灶君”、“灶王爷” “灶君司命”(司命:主持掌管命运、权力很 大),“灶王爷”在小年晚上升天去向玉皇大 帝“汇报”吉凶,民众要用纸马和饴糖“送灶” 除 夕 又 迎 灶 神 回 归 , 叫 “ 迎 灶 ” 。

(人物:典型的艺术形象 (序幕)

开端

发展

故事情节: 高潮

结局

(尾声)

小 说 :

小说是一种通过人物、故事情节和环境的具体 描写来反映现实生活的文学体裁。

环境:自然环境、社会环境

素小

说

要

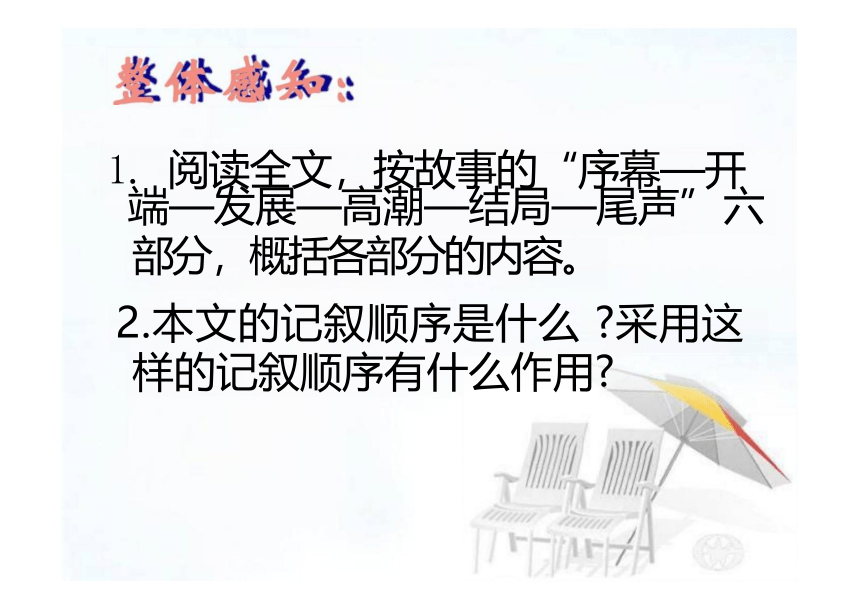

1. 阅读全文,按故事的“序幕—开

端—发展—高潮—结局—尾声” 六

部分,概括各部分的内容。

2.本文的记叙顺序是什么 采用这

样的记叙顺序有什么作用

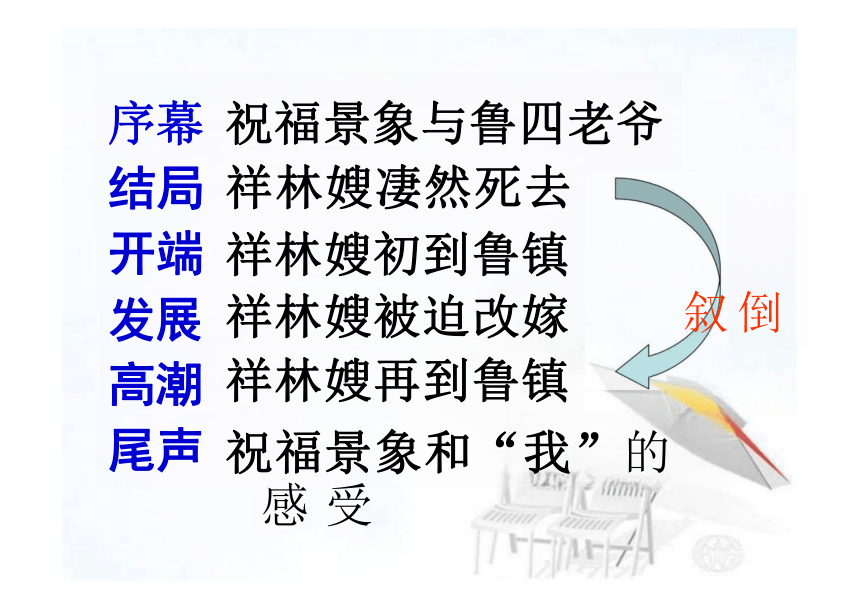

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的 感 受

序幕

结局 开端 发展 高潮 尾声

倒 叙

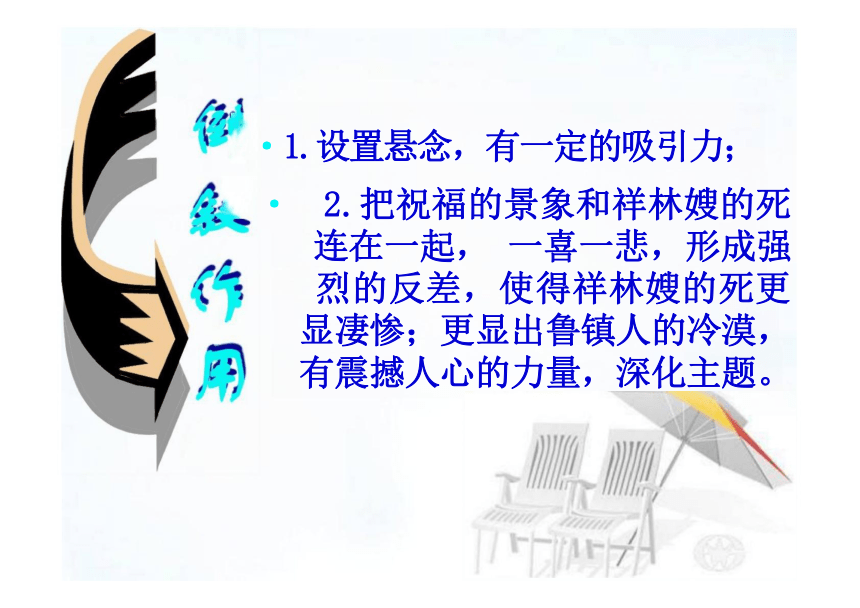

·1.设置悬念,有一定的吸引力;

· 2.把祝福的景象和祥林嫂的死 连在一起, 一喜一悲,形成强 烈的反差,使得祥林嫂的死更 显凄惨;更显出鲁镇人的冷漠, 有震撼人心的力量,深化主题。

3.祥林嫂年谱

年龄

事件

二十六七以前

与打柴的祥林结婚。

二十六七

春上死了丈夫。冬初逃出家中,经卫老婆子 介绍,到鲁镇做工。

二十七八

春上改嫁,年底生阿毛。阿毛一岁。

二十八九

阿毛两岁。

二十九三十

丈夫患伤寒死去,阿毛三岁。

三十三十一

四岁的阿毛春上被狼衔去,秋天回到鲁镇做工,祭 祀时只能烧火。年底柳妈建议她去捐门槛。

三十一二

捐门槛,冬至祭祀仍不让她拿酒杯和筷子。

三十二三

头发花白,记忆尤其坏。

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐。

四十上下

凄然死去。

4.用四字句式,写出祥林嫂 人生悲剧的情节提纲。

◆外逃帮佣,初到鲁镇

◆被人劫回,被迫改嫁

◆丧夫失子,再到鲁镇

◆捐献门槛,未能赎罪

◆逐出鲁家,沦为乞丐

◆祝福之夜,凄然死去

祥林嫂的人生悲剧历程

祝福之夜

凄然死去

逐出鲁家 沦为乞丐

被人劫回 被迫改嫁

外逃帮佣 初到鲁镇

丧夫失子 再到鲁镇

捐献门槛 未能赎罪

祥林嫂悲惨遭遇

14

被婆家卖掉

拼死反抗

丈夫死了,儿子被狼

吃了,又到鲁镇做工

被鲁镇歧视(阿毛、额上的疤) 被鲁四老爷鄙视

对地狱的恐惧

参加祭祖被拒绝

沦为乞丐

带着恐惧贫困而死

逃出婆家在鲁镇做工 满足,有笑影白胖了

再婚:没婆婆,丈夫 有力气,

有自己的房子,生了 儿子,

胖了

捐门槛赎罪

神气很舒畅,眼光 分外有神

祥林嫂悲剧的一生

苦难与不幸

快乐与幸福

祥林嫂: 一个生命里没有春天的女人

1.她是春天没了丈夫的。( 守 寡 )

2.“她是特地来叫她的儿媳妇回家去,因为

开春事务忙。” ( 短暂的幸福结束了)

3.卫老婆子说“所以回家之后不几天,也就

装进花轿里抬去了” (被迫再嫁)

4.“我真傻,真的。我单知道下雪的时候野 兽在山填里没有食吃,回道村里来;我不知 道春天也会有。”(阿毛死了

5.祝福快到了,祥林嫂死了。(凄然死去)

祥林嫂: 一个生命里没有春天的女人

立春之日,丈夫死亡

孟春之日,被卖改嫁

暮春之日,痛失爱子

迎春之日,凄然死去。

作者是如何塑造祥林嫂

这一人物形象的

描写方法:

·按描写内容:肖像描写语言描写 行动 描写 心理描写细节描写

·按描写角度:正面描写侧面描写

·按描写的技巧:衬托、烘托、渲染、悬念、 白描、独白、伏笔、照应等。

·白描:用朴素简练的文字描摹形象,不重 词藻修饰与渲染烘托,而用传神之笔加以 点化,显得朴实而自然。

脸色 两颊 眼睛 衣着 饰物

精神 状态

第一次 青黄 红 顺着眼 白、乌 蓝、白

较好

第二次 青黄 无血色 顺着眼 有泪痕 同上

不精神

第三次 黄黑 瘦削 不堪 渐或一轮 消尽悲哀 竹篮 破碗 竹竿

麻木

1.肖像描写

要极俭省地画出一

个人的特点,最好是画 出他的眼睛。

— 鲁迅

初到鲁镇—顺着眼

再到鲁镇一— 泪痕

讲阿毛故事一直着眼

捐门槛——分外有神

不让祝福一失神、窈陷

眼角带着

顺着眼,

安分

受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

行乞—— 眼珠间或 一轮麻木

问有无灵魂一忽然发光

◆双瞳仁剪秋水。

◆眼明正似琉璃瓶,心荡秋水横波清。

◆一寸秋波,千斛明珠觉未多。

◆一双虎目私寒星,两条剑眉如刷漆。

◆那两汪清水似的凤眼,虽然总是淡淡的看人,却 有说不出的明澈。

◆在她浓黑的眉毛下,眼神如柔美的月光一样欢乐, 又略见清烟一般的惆怅...

◆眼睛在眉毛下面炯炯发光,正像荆棘丛中的一堆 火。

◆她这俨如天鹅般的眼眸,偶一流盼,如此甜美; 柔丝般的、弓样的眉睫,荫掩着盈盈的双瞳.....

肖像描写:

作者通过对祥林嫂几次眼神的描写, 十分传神地展示了人物的内心世界。揭示 了主人公祥林嫂的悲剧命运。

小说用白描手法,不仅表现了人物性格, 更重要的在于表现了人物命运的变化。

2.语言描写

与我对话灵魂有无— 封建迷信桎梏下矛盾 的心理

痛苦、自责

麻木、空虚

精神重压,陷入恐惧

对四婶讲阿毛一

对大家讲阿毛一

与柳妈的对话—

有 一 定的反 抗精神

·为了生存

·为了名节

·为了赎罪

·置疑魂灵

3.行动描写

逃 撞

问

4.描写空碗

....她一手提着竹篮,内中一个破碗,空 的; 一手拄着一只比她更长的竹竿,下端 开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,表 明她即便是乞丐,也活得不如意;当时是

66

祝福”之夜,也显示出鲁镇人的冷漠。

人物形象——祥林嫂

1.祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。

2.她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧 社会她却不但不能掌握自己的命运,反 而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、 被鄙视的人物,以至被旧社会所吞噬。

善良的祥林嫂

◆以为辛勤劳作能安心生存

◆以为丧夫失子能博得同情

◆以为捐得门槛能减去罪孽

旧中国人民的命运:

(1)想做奴隶而不得(2)暂时做稳了奴隶

— — 鲁 迅

悲剧人物要使人怜悯,最重要

之点,性格必须善良。

——亚里士多德

谁是杀害祥林嫂的真正

的刽子手

鲁 四 老 爷

三个细节写书房:

鲁四书房壁上的朱拓“寿”

字 暗示出其思想的极端守旧。

半副对联“事理通达心气平和”

无情地讽刺了鲁四冷酷自私,道貌岸然的 丑恶嘴脸。

三本书(《康熙字典》、 《近思录集注》、 《四书衬》)

崇尚孔孟之道和宋明理学,捍卫封建道统。

鲁四的三次皱眉:

第一次皱眉是在祥林嫂初到鲁镇的时候,虽 然收留了祥林嫂,但讨厌她是一个寡妇。

第二次皱眉是在鲁四老爷得知祥林嫂的来路 不正(从婆家逃出来的)之后,表明他对祥 林嫂出逃行为的不满、厌恶。

第三次皱眉是祥林嫂再到鲁镇的时候,鲁四 老爷认为祥林嫂丧夫丧子,伤风败俗,不干 不净,绝不能沾手祭祖。

人物形象 ——鲁四老爷

1.是当时农村中地主阶级的 代表人物。

2.政治上迁腐、保守,思想 上守旧、反动,为人自私、 冷酷。

3.他是造成祥林嫂悲剧的 一 个重要人物

7H

研读:人物形象——柳妈

个

1.鲁四老爷:

第一次见面:皱眉

原因:寡妇(标志:白头绳)

第二次见面:“败坏风俗……祖宗是不吃的” 死后:谬种

可取之处:照付工钱 并不凶残

是当时农村中地主阶级的代表人物。政治上迂腐、保 守,思想上守旧、反动,为人自私、冷酷。

2 . 祥林嫂的婆婆:

1.“直到十几天之后,这才陆续的知道她家里还有严 厉的婆婆。”

2.“她的婆婆倒是精明强干的女人呵,很有打算,所 以就将她嫁到山里去。”

3.那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也 能干, 寒暄之后,就赔罪, ……。

祥林嫂的婆婆是一个精明能干的女人,同时也是一个 封建社会的牺牲品及侩子手。她绑架了祥林嫂并将其 当商品一样贩卖到山填里去,可见祥林嫂的婆婆对祥 林嫂是万般苛刻、欺压和虐待的。

3.柳 妈 :

1.柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。

2.祥林嫂,你是在不合算。再一强,或者索性撞一个死, 就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,

倒落了件大罪名。

柳妈是典型的封建社会下的产物,因此即便是一个

“善女人”也可赤裸裸的建议祥林嫂撞死, 一了百了, 其将封建社会的种种礼教放于生命之上。因此,不得 不承认,柳妈这样的一个封建社会礼教的代言人,她 促使祥林嫂走上向了绝望和死亡。

敛起笑容,陪出眼泪(同情,可怜)

讲阿毛的故事: 特意寻来,满足地去了(找谈资)

再不见一点泪的痕迹

催她走 (烦厌和唾弃)

逗小孩: 似笑非笑地问

闻祥林嫂死的短工:简洁地说、始终没有抬头、淡 然的回答

4.其他人:

祥林嫂第二次到鲁镇

5.我

“我”是一个对鲁四老爷充满憎恨,对鲁镇保守、 冷漠的社会气氛感到愤懑的启蒙主义思想分子,虽 然无力拯救祥林嫂,但却是小说中唯一深刻同情祥 林嫂悲剧命运的人。“我”忽说有鬼神忽说没有, 都是建立在对祥林嫂是否有害的担心之上。另一方 面,小说写出了“我”无力挽救祥林嫂的困境,深 刻的表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢的整个 社会思想的情况下,少数觉醒知识分子那种欲救拔 而不能的无可奈何的复杂心情。

淮是凶手

支持她婆家 把她抢回,

自私伪善,

冷酷无情,

自觉维护封 建制度和封 建礼教。

L ■■ 1

“既是她的婆婆要她回去,那有 什么话可说呢。”. “可恶!

然而......”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福

时沾手。死后骂她是个“谬种”

■

■

迂腐保守

尊崇理学和 孔孟之道

“寿”字和“事理通 达心气和平”的对 联

鲁四老爷

L ■- ■

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

大骂新党

1 ■

水

■■ ■■

鲁四老爷

是当时农村中地主阶级的 代表人物。政治上迁腐、保守, 思想上守旧、反动,为人自私、 冷酷。

他是造成祥林嫂悲剧的 一 个重要人物。

对祥林嫂改嫁时留下的头上

的伤疤采取奚落的态度

善意地把阴司故事讲给祥林 嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的 办法,就她跳出苦海,结果 适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

脸上已经打皱,眼睛已经干 枯,可是还要给地主去帮工

受封建礼 教和封建 迷信思想

的毒害

柳 妈

受压迫的

劳动妇女

柳妈

和祥林嫂一样是旧社会中

受压迫的劳动妇女的形象,她 虽然同情祥林嫂,但由于受封 建礼教和封建迷信的毒害很深, 最终也造成了祥林嫂的悲剧。

家中一律忙,都在准备着年年如此, 家家如此的“祝福”大典。

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调 和先前很不同”,“笑容也冷冷

的了

对于她的故事,开始是同情,很 快就感到厌烦,常打断她的话, 走开去,后来还故意用别的孩子 去逗引她,戳她的痛处,对她进 行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地

说”“我说不清”“淡然地回答”

漠不关心。

被封建

思想支

配,不

觉悟。

群众之

间隔膜、

冷漠。

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂是非死不行的,同

情她的人和冷酷的人,自私的 人,是一样把她往死里赶,是 一样使她精神上增加痛苦。

——丁玲

主题

·通过对祥林嫂悲惨人生的叙述以及造成祥林 嫂悲剧一生的社会环境的勾勒,揭示了旧中 国农民尤其是广大妇女悲苦生活的社会根源, 从而更深刻地揭露了封建礼教和封建迷信地 吃人的本质。同时还有促人警醒,呼唤劳苦 群众的自我意识之意。

封建伦理思想

导致祥林嫂悲剧的根源是什么

旧文化观念

●( 2)解救办法:

摧毁旧制度

否定旧文化

· (1)祥林嫂之死的根源:

封建伦理制度

祥林嫂悲剧形成的主观原因:

①贞节观

祥林嫂是普通的农村妇女,但是 却深受封建思想的节烈观的影响。可 见封建思想对中国人的毒害多么深重, 不仅在鲁四老爷这样保守的乡绅头脑 中根深蒂固,而且深入到社会最底层。 祥林嫂对再嫁反抗越激烈,说明她受 的毒害越深。不仅世人认为祥林嫂再 嫁是罪恶,就连她自己也一直以再嫁 为耻,精神萎靡,心怀恐惧。

②迷信思想

迷信也同样毒害着祥林嫂的心灵。 如果她没有再嫁的罪恶感,也许对

鬼神的恐惧不会那么强烈。因为有

了这样的罪恶感,“怕暗夜,怕黑 影”,她想摆脱,想赎罪,自然乞 求于迷信。她捐了门槛,自以为摆 脱了罪孽,却不被社会认可。于是 “她有如在白天出穴游行的小鼠”, 自绝于这个人的社会了。

讨论:祥林嫂有没有反抗精神

首先反抗的对象是什么 如果是封建思想 和封建礼教,她一点反抗性都没有。祥林嫂 是遵守封建道德的,她为了守节不惜以死抗 争。再嫁后心理一直有很强的罪恶感。鲁家 不让她参加祭祀,她没有一点不平和抗争,

而是认为自己不干净去捐门槛,以求获得宽 恕。她从未对压迫她的封建思想提出什么疑 问,更不用说进行什么反抗,而是顺从地承 认自己的“罪过”,希望得到饶恕。如果要 说反抗,她反抗的只是自身的命运而已。

归纳祥林嫂这一人物形象

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,

她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教

和封建思想占统治地位的旧社会,她被 践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会 所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她 曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会 压垮了。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社 会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害, 控诉了封建礼教吃人的本质。

研读:“我”

·“我”是不是鲁迅先生本人

· “我”是叙述者,“鲁迅”是作者

·我们学习一篇小说不仅仅要明确作者安排了哪 一个叙述者去到前台讲故事,更重要的是要搞 清楚,作者为什么安排这个角色去叙述,这样 做有什么重要作用,只有这样,以后在欣赏和 创作叙事作品时,自觉地运用这种思维,从而 取得良好的效果。

研读:“我”

这个“我”具有哪些特点 为什么让“我”来叙述这个故

事

1、思想进步。

与鲁四老爷的话不投机,憎恶鲁四老爷。

2、有同情心。

担心祥林嫂有什么不好的事,得悉死讯时的惊慌。

3、软弱,退缩,圆滑世故。

在“我”回答时的惶惑不安、摇摆不定之中,我们能看 出面对鲁镇浓重的封建思想,“我”感到无能为力 ,甚 至潜意识里想逃避现实矛盾,在失望和痛苦之余希望卸 去负疚感,充分显示了知识分子精神道德上的不足,小 说结尾,“我”在祝福的气氛中变得“懒散而且舒适”, 显示出了“我”对社会的丑恶无可奈何,听之任之的颓 唐态度。

作者借此机会,通过对这个知识分子审视和批判,使 作品就具有了一种格外深刻的意义——知识分子不能自暴 自弃,要振作起来,有一分热,发一分光。寄托了鲁迅先 生对知识分子的批评和劝谕。

让“我”(第一人称)的方式来讲述这个故事,增添

了这个故事的真实性。同时,只有良心未完全泯灭的“ 我” 才能够回忆和讲述祥林嫂的生平,然而,连小说中最具有

同情心的人最后也变得麻木,衬托出了祥林嫂死的悲剧性。

研读:“我”

事

这 个“ 我”具有哪些特点 为什么让“我”来叙述这个故

·在文章中,作者有没有变化视角

· “但看她模样还周正,手脚都壮大,又只

是顺着眼,不开一句口,很像一个安分耐 劳的人。 ”( P17)

·四婶的观察是从一个雇主的角度来观察的,说明 祥林嫂很符合女佣的标准,这是祥林嫂进鲁宅的 条件。所以,作者转换了视角。

·从犯罪学的意义上来说,大家都不是凶手;然而, 从精神实质上来说,又都是凶手。封建思想的禁 锢下,人在精神上受到了巨大的毒害,往往成为 冷漠、残忍的看客和无意识的凶手,鲁迅曾将他 们命名为为“无主名无意识的杀人团”。此间,

祥林嫂也将封建思想奉为圭臬,造成了自身的悲 剧。但可以说,封建礼教和愚昧、冷酷、自私的 社会环境、社会氛围是造成祥林嫂悲剧的根本原 因 。

谁是侩子手:

环境

抓

嘲笑

不承认

“说不清”

祥林嫂这个善良的劳动妇女被毁灭了,她的

悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧。

人物与环境(人)的相互作用

人物

逃

撞

捐

问

本文描绘的地点是江南农村的一个小镇,是中国农 村的 一个缩影。在这个社会环境中,妇女没有丝毫的人

权;在这个社会环境中,人们以贞操观念歧视再婚妇女;

在这个社会环境中,人心冷漠,

没有同情心,没有爱;在这个社会环境中,迷信观念使妇 女在死亡线上遭受残酷的精神折磨。

《祝福》这篇小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇, 反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻揭露了 地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害,揭示了封建礼 教的吃人本质,指出彻底反封建的必要性。

封建迷信的毒害

封建礼教的束缚 封闭的农村社会 群众的淡薄冷漠

鲁镇

旧历的年底

雪天

社会环境 自然环境

境

研读:

1、小说描写了几次“祝福” 在小说中起什 么作 用

2、 小说为什么以“祝福”为题

祝 福 : 揭 示 祥 林 披 悲 剧 的 社 会 根

源 。 追 剧 性 。

祝 福 2 : 推 动 情 节 发 展 , 增 强 人 物

形 象 的 真 实 性 和 感 染 力 ;

祝 福 3 : 首 尾 唿 应 , 结 构 完 善

形 成 对 比 , 深 化 主 题

以“祝福”为题:

起于祝福,终于祝福,中间一再写

到祝福,情节的发展与祝福密切相 关 ;

样林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐

气氛中展开的,鲜明的对照深化了 小说的主题。

总结:

● 《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨 遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社

会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人 的本质,指出彻底反封建的必要性。

· 人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,

而惨在礼教吃掉了祥林嫂。

总结:主题

· 《祝福》通过祥林波一生的悲惨遭遇,反 映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻 地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底 反封建的必要性。

· 许寿裳:人世间的惨事,不惨在狼吃

阿毛,而惨在礼教吃祥林

这篇小说具体地写了哪几个地点 作

者是如何安排的,请找出相关语句。

《祝福》发表于1924年。是小说集 《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥 革命后中国农村的黑暗现状。辛亥革命 虽然推翻了清王朝,但中国仍然处于帝 国主义和封建主义的统治和压迫下,封 建的思想观念和礼教仍然顽固的束缚着 广大农民,尤其是妇女。

封建思想:

·1.四权:政权、族权、夫权、神权;

·2.三纲五常

三 纲 :君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲 五常:仁、义、礼、智、信

·3.三从四德

三从:未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子

四德:妇德、妇言、妇容、妇功(即妇女 的品德、辞令、仪态、女工)

·4.贞节:“好马不配二鞍,好女不事二夫”

“饿死事小,失节事大”

● 5.祭祀

“这四种权力——政权、族权、 神权、夫权,代表了全部封建宗法 的思想和制度,是束缚中国人民特 别是农民的四条极大绳索。”

(毛泽东)

相关习俗:

·“祝福”:旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种 迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行 年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟 作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们 保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。

“祭灶”:“灶神”又称“灶君”、“灶王爷” “灶君司命”(司命:主持掌管命运、权力很 大),“灶王爷”在小年晚上升天去向玉皇大 帝“汇报”吉凶,民众要用纸马和饴糖“送灶” 除 夕 又 迎 灶 神 回 归 , 叫 “ 迎 灶 ” 。

(人物:典型的艺术形象 (序幕)

开端

发展

故事情节: 高潮

结局

(尾声)

小 说 :

小说是一种通过人物、故事情节和环境的具体 描写来反映现实生活的文学体裁。

环境:自然环境、社会环境

素小

说

要

1. 阅读全文,按故事的“序幕—开

端—发展—高潮—结局—尾声” 六

部分,概括各部分的内容。

2.本文的记叙顺序是什么 采用这

样的记叙顺序有什么作用

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和“我”的 感 受

序幕

结局 开端 发展 高潮 尾声

倒 叙

·1.设置悬念,有一定的吸引力;

· 2.把祝福的景象和祥林嫂的死 连在一起, 一喜一悲,形成强 烈的反差,使得祥林嫂的死更 显凄惨;更显出鲁镇人的冷漠, 有震撼人心的力量,深化主题。

3.祥林嫂年谱

年龄

事件

二十六七以前

与打柴的祥林结婚。

二十六七

春上死了丈夫。冬初逃出家中,经卫老婆子 介绍,到鲁镇做工。

二十七八

春上改嫁,年底生阿毛。阿毛一岁。

二十八九

阿毛两岁。

二十九三十

丈夫患伤寒死去,阿毛三岁。

三十三十一

四岁的阿毛春上被狼衔去,秋天回到鲁镇做工,祭 祀时只能烧火。年底柳妈建议她去捐门槛。

三十一二

捐门槛,冬至祭祀仍不让她拿酒杯和筷子。

三十二三

头发花白,记忆尤其坏。

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐。

四十上下

凄然死去。

4.用四字句式,写出祥林嫂 人生悲剧的情节提纲。

◆外逃帮佣,初到鲁镇

◆被人劫回,被迫改嫁

◆丧夫失子,再到鲁镇

◆捐献门槛,未能赎罪

◆逐出鲁家,沦为乞丐

◆祝福之夜,凄然死去

祥林嫂的人生悲剧历程

祝福之夜

凄然死去

逐出鲁家 沦为乞丐

被人劫回 被迫改嫁

外逃帮佣 初到鲁镇

丧夫失子 再到鲁镇

捐献门槛 未能赎罪

祥林嫂悲惨遭遇

14

被婆家卖掉

拼死反抗

丈夫死了,儿子被狼

吃了,又到鲁镇做工

被鲁镇歧视(阿毛、额上的疤) 被鲁四老爷鄙视

对地狱的恐惧

参加祭祖被拒绝

沦为乞丐

带着恐惧贫困而死

逃出婆家在鲁镇做工 满足,有笑影白胖了

再婚:没婆婆,丈夫 有力气,

有自己的房子,生了 儿子,

胖了

捐门槛赎罪

神气很舒畅,眼光 分外有神

祥林嫂悲剧的一生

苦难与不幸

快乐与幸福

祥林嫂: 一个生命里没有春天的女人

1.她是春天没了丈夫的。( 守 寡 )

2.“她是特地来叫她的儿媳妇回家去,因为

开春事务忙。” ( 短暂的幸福结束了)

3.卫老婆子说“所以回家之后不几天,也就

装进花轿里抬去了” (被迫再嫁)

4.“我真傻,真的。我单知道下雪的时候野 兽在山填里没有食吃,回道村里来;我不知 道春天也会有。”(阿毛死了

5.祝福快到了,祥林嫂死了。(凄然死去)

祥林嫂: 一个生命里没有春天的女人

立春之日,丈夫死亡

孟春之日,被卖改嫁

暮春之日,痛失爱子

迎春之日,凄然死去。

作者是如何塑造祥林嫂

这一人物形象的

描写方法:

·按描写内容:肖像描写语言描写 行动 描写 心理描写细节描写

·按描写角度:正面描写侧面描写

·按描写的技巧:衬托、烘托、渲染、悬念、 白描、独白、伏笔、照应等。

·白描:用朴素简练的文字描摹形象,不重 词藻修饰与渲染烘托,而用传神之笔加以 点化,显得朴实而自然。

脸色 两颊 眼睛 衣着 饰物

精神 状态

第一次 青黄 红 顺着眼 白、乌 蓝、白

较好

第二次 青黄 无血色 顺着眼 有泪痕 同上

不精神

第三次 黄黑 瘦削 不堪 渐或一轮 消尽悲哀 竹篮 破碗 竹竿

麻木

1.肖像描写

要极俭省地画出一

个人的特点,最好是画 出他的眼睛。

— 鲁迅

初到鲁镇—顺着眼

再到鲁镇一— 泪痕

讲阿毛故事一直着眼

捐门槛——分外有神

不让祝福一失神、窈陷

眼角带着

顺着眼,

安分

受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

行乞—— 眼珠间或 一轮麻木

问有无灵魂一忽然发光

◆双瞳仁剪秋水。

◆眼明正似琉璃瓶,心荡秋水横波清。

◆一寸秋波,千斛明珠觉未多。

◆一双虎目私寒星,两条剑眉如刷漆。

◆那两汪清水似的凤眼,虽然总是淡淡的看人,却 有说不出的明澈。

◆在她浓黑的眉毛下,眼神如柔美的月光一样欢乐, 又略见清烟一般的惆怅...

◆眼睛在眉毛下面炯炯发光,正像荆棘丛中的一堆 火。

◆她这俨如天鹅般的眼眸,偶一流盼,如此甜美; 柔丝般的、弓样的眉睫,荫掩着盈盈的双瞳.....

肖像描写:

作者通过对祥林嫂几次眼神的描写, 十分传神地展示了人物的内心世界。揭示 了主人公祥林嫂的悲剧命运。

小说用白描手法,不仅表现了人物性格, 更重要的在于表现了人物命运的变化。

2.语言描写

与我对话灵魂有无— 封建迷信桎梏下矛盾 的心理

痛苦、自责

麻木、空虚

精神重压,陷入恐惧

对四婶讲阿毛一

对大家讲阿毛一

与柳妈的对话—

有 一 定的反 抗精神

·为了生存

·为了名节

·为了赎罪

·置疑魂灵

3.行动描写

逃 撞

问

4.描写空碗

....她一手提着竹篮,内中一个破碗,空 的; 一手拄着一只比她更长的竹竿,下端 开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,表 明她即便是乞丐,也活得不如意;当时是

66

祝福”之夜,也显示出鲁镇人的冷漠。

人物形象——祥林嫂

1.祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。

2.她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧 社会她却不但不能掌握自己的命运,反 而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、 被鄙视的人物,以至被旧社会所吞噬。

善良的祥林嫂

◆以为辛勤劳作能安心生存

◆以为丧夫失子能博得同情

◆以为捐得门槛能减去罪孽

旧中国人民的命运:

(1)想做奴隶而不得(2)暂时做稳了奴隶

— — 鲁 迅

悲剧人物要使人怜悯,最重要

之点,性格必须善良。

——亚里士多德

谁是杀害祥林嫂的真正

的刽子手

鲁 四 老 爷

三个细节写书房:

鲁四书房壁上的朱拓“寿”

字 暗示出其思想的极端守旧。

半副对联“事理通达心气平和”

无情地讽刺了鲁四冷酷自私,道貌岸然的 丑恶嘴脸。

三本书(《康熙字典》、 《近思录集注》、 《四书衬》)

崇尚孔孟之道和宋明理学,捍卫封建道统。

鲁四的三次皱眉:

第一次皱眉是在祥林嫂初到鲁镇的时候,虽 然收留了祥林嫂,但讨厌她是一个寡妇。

第二次皱眉是在鲁四老爷得知祥林嫂的来路 不正(从婆家逃出来的)之后,表明他对祥 林嫂出逃行为的不满、厌恶。

第三次皱眉是祥林嫂再到鲁镇的时候,鲁四 老爷认为祥林嫂丧夫丧子,伤风败俗,不干 不净,绝不能沾手祭祖。

人物形象 ——鲁四老爷

1.是当时农村中地主阶级的 代表人物。

2.政治上迁腐、保守,思想 上守旧、反动,为人自私、 冷酷。

3.他是造成祥林嫂悲剧的 一 个重要人物

7H

研读:人物形象——柳妈

个

1.鲁四老爷:

第一次见面:皱眉

原因:寡妇(标志:白头绳)

第二次见面:“败坏风俗……祖宗是不吃的” 死后:谬种

可取之处:照付工钱 并不凶残

是当时农村中地主阶级的代表人物。政治上迂腐、保 守,思想上守旧、反动,为人自私、冷酷。

2 . 祥林嫂的婆婆:

1.“直到十几天之后,这才陆续的知道她家里还有严 厉的婆婆。”

2.“她的婆婆倒是精明强干的女人呵,很有打算,所 以就将她嫁到山里去。”

3.那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也 能干, 寒暄之后,就赔罪, ……。

祥林嫂的婆婆是一个精明能干的女人,同时也是一个 封建社会的牺牲品及侩子手。她绑架了祥林嫂并将其 当商品一样贩卖到山填里去,可见祥林嫂的婆婆对祥 林嫂是万般苛刻、欺压和虐待的。

3.柳 妈 :

1.柳妈是善女人,吃素,不杀生的,只肯洗器皿。

2.祥林嫂,你是在不合算。再一强,或者索性撞一个死, 就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,

倒落了件大罪名。

柳妈是典型的封建社会下的产物,因此即便是一个

“善女人”也可赤裸裸的建议祥林嫂撞死, 一了百了, 其将封建社会的种种礼教放于生命之上。因此,不得 不承认,柳妈这样的一个封建社会礼教的代言人,她 促使祥林嫂走上向了绝望和死亡。

敛起笑容,陪出眼泪(同情,可怜)

讲阿毛的故事: 特意寻来,满足地去了(找谈资)

再不见一点泪的痕迹

催她走 (烦厌和唾弃)

逗小孩: 似笑非笑地问

闻祥林嫂死的短工:简洁地说、始终没有抬头、淡 然的回答

4.其他人:

祥林嫂第二次到鲁镇

5.我

“我”是一个对鲁四老爷充满憎恨,对鲁镇保守、 冷漠的社会气氛感到愤懑的启蒙主义思想分子,虽 然无力拯救祥林嫂,但却是小说中唯一深刻同情祥 林嫂悲剧命运的人。“我”忽说有鬼神忽说没有, 都是建立在对祥林嫂是否有害的担心之上。另一方 面,小说写出了“我”无力挽救祥林嫂的困境,深 刻的表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢的整个 社会思想的情况下,少数觉醒知识分子那种欲救拔 而不能的无可奈何的复杂心情。

淮是凶手

支持她婆家 把她抢回,

自私伪善,

冷酷无情,

自觉维护封 建制度和封 建礼教。

L ■■ 1

“既是她的婆婆要她回去,那有 什么话可说呢。”. “可恶!

然而......”

告诫四婶,不让祥林嫂在祝福

时沾手。死后骂她是个“谬种”

■

■

迂腐保守

尊崇理学和 孔孟之道

“寿”字和“事理通 达心气和平”的对 联

鲁四老爷

L ■- ■

皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

大骂新党

1 ■

水

■■ ■■

鲁四老爷

是当时农村中地主阶级的 代表人物。政治上迁腐、保守, 思想上守旧、反动,为人自私、 冷酷。

他是造成祥林嫂悲剧的 一 个重要人物。

对祥林嫂改嫁时留下的头上

的伤疤采取奚落的态度

善意地把阴司故事讲给祥林 嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的 办法,就她跳出苦海,结果 适得其反。

同情祥林嫂的人也把祥林嫂推向深渊

脸上已经打皱,眼睛已经干 枯,可是还要给地主去帮工

受封建礼 教和封建 迷信思想

的毒害

柳 妈

受压迫的

劳动妇女

柳妈

和祥林嫂一样是旧社会中

受压迫的劳动妇女的形象,她 虽然同情祥林嫂,但由于受封 建礼教和封建迷信的毒害很深, 最终也造成了祥林嫂的悲剧。

家中一律忙,都在准备着年年如此, 家家如此的“祝福”大典。

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调 和先前很不同”,“笑容也冷冷

的了

对于她的故事,开始是同情,很 快就感到厌烦,常打断她的话, 走开去,后来还故意用别的孩子 去逗引她,戳她的痛处,对她进 行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地

说”“我说不清”“淡然地回答”

漠不关心。

被封建

思想支

配,不

觉悟。

群众之

间隔膜、

冷漠。

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂是非死不行的,同

情她的人和冷酷的人,自私的 人,是一样把她往死里赶,是 一样使她精神上增加痛苦。

——丁玲

主题

·通过对祥林嫂悲惨人生的叙述以及造成祥林 嫂悲剧一生的社会环境的勾勒,揭示了旧中 国农民尤其是广大妇女悲苦生活的社会根源, 从而更深刻地揭露了封建礼教和封建迷信地 吃人的本质。同时还有促人警醒,呼唤劳苦 群众的自我意识之意。

封建伦理思想

导致祥林嫂悲剧的根源是什么

旧文化观念

●( 2)解救办法:

摧毁旧制度

否定旧文化

· (1)祥林嫂之死的根源:

封建伦理制度

祥林嫂悲剧形成的主观原因:

①贞节观

祥林嫂是普通的农村妇女,但是 却深受封建思想的节烈观的影响。可 见封建思想对中国人的毒害多么深重, 不仅在鲁四老爷这样保守的乡绅头脑 中根深蒂固,而且深入到社会最底层。 祥林嫂对再嫁反抗越激烈,说明她受 的毒害越深。不仅世人认为祥林嫂再 嫁是罪恶,就连她自己也一直以再嫁 为耻,精神萎靡,心怀恐惧。

②迷信思想

迷信也同样毒害着祥林嫂的心灵。 如果她没有再嫁的罪恶感,也许对

鬼神的恐惧不会那么强烈。因为有

了这样的罪恶感,“怕暗夜,怕黑 影”,她想摆脱,想赎罪,自然乞 求于迷信。她捐了门槛,自以为摆 脱了罪孽,却不被社会认可。于是 “她有如在白天出穴游行的小鼠”, 自绝于这个人的社会了。

讨论:祥林嫂有没有反抗精神

首先反抗的对象是什么 如果是封建思想 和封建礼教,她一点反抗性都没有。祥林嫂 是遵守封建道德的,她为了守节不惜以死抗 争。再嫁后心理一直有很强的罪恶感。鲁家 不让她参加祭祀,她没有一点不平和抗争,

而是认为自己不干净去捐门槛,以求获得宽 恕。她从未对压迫她的封建思想提出什么疑 问,更不用说进行什么反抗,而是顺从地承 认自己的“罪过”,希望得到饶恕。如果要 说反抗,她反抗的只是自身的命运而已。

归纳祥林嫂这一人物形象

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,

她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教

和封建思想占统治地位的旧社会,她被 践踏、被迫害、被摧残,以至被旧社会 所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她 曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会 压垮了。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社 会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害, 控诉了封建礼教吃人的本质。

研读:“我”

·“我”是不是鲁迅先生本人

· “我”是叙述者,“鲁迅”是作者

·我们学习一篇小说不仅仅要明确作者安排了哪 一个叙述者去到前台讲故事,更重要的是要搞 清楚,作者为什么安排这个角色去叙述,这样 做有什么重要作用,只有这样,以后在欣赏和 创作叙事作品时,自觉地运用这种思维,从而 取得良好的效果。

研读:“我”

这个“我”具有哪些特点 为什么让“我”来叙述这个故

事

1、思想进步。

与鲁四老爷的话不投机,憎恶鲁四老爷。

2、有同情心。

担心祥林嫂有什么不好的事,得悉死讯时的惊慌。

3、软弱,退缩,圆滑世故。

在“我”回答时的惶惑不安、摇摆不定之中,我们能看 出面对鲁镇浓重的封建思想,“我”感到无能为力 ,甚 至潜意识里想逃避现实矛盾,在失望和痛苦之余希望卸 去负疚感,充分显示了知识分子精神道德上的不足,小 说结尾,“我”在祝福的气氛中变得“懒散而且舒适”, 显示出了“我”对社会的丑恶无可奈何,听之任之的颓 唐态度。

作者借此机会,通过对这个知识分子审视和批判,使 作品就具有了一种格外深刻的意义——知识分子不能自暴 自弃,要振作起来,有一分热,发一分光。寄托了鲁迅先 生对知识分子的批评和劝谕。

让“我”(第一人称)的方式来讲述这个故事,增添

了这个故事的真实性。同时,只有良心未完全泯灭的“ 我” 才能够回忆和讲述祥林嫂的生平,然而,连小说中最具有

同情心的人最后也变得麻木,衬托出了祥林嫂死的悲剧性。

研读:“我”

事

这 个“ 我”具有哪些特点 为什么让“我”来叙述这个故

·在文章中,作者有没有变化视角

· “但看她模样还周正,手脚都壮大,又只

是顺着眼,不开一句口,很像一个安分耐 劳的人。 ”( P17)

·四婶的观察是从一个雇主的角度来观察的,说明 祥林嫂很符合女佣的标准,这是祥林嫂进鲁宅的 条件。所以,作者转换了视角。

·从犯罪学的意义上来说,大家都不是凶手;然而, 从精神实质上来说,又都是凶手。封建思想的禁 锢下,人在精神上受到了巨大的毒害,往往成为 冷漠、残忍的看客和无意识的凶手,鲁迅曾将他 们命名为为“无主名无意识的杀人团”。此间,

祥林嫂也将封建思想奉为圭臬,造成了自身的悲 剧。但可以说,封建礼教和愚昧、冷酷、自私的 社会环境、社会氛围是造成祥林嫂悲剧的根本原 因 。

谁是侩子手:

环境

抓

嘲笑

不承认

“说不清”

祥林嫂这个善良的劳动妇女被毁灭了,她的

悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧。

人物与环境(人)的相互作用

人物

逃

撞

捐

问

本文描绘的地点是江南农村的一个小镇,是中国农 村的 一个缩影。在这个社会环境中,妇女没有丝毫的人

权;在这个社会环境中,人们以贞操观念歧视再婚妇女;

在这个社会环境中,人心冷漠,

没有同情心,没有爱;在这个社会环境中,迷信观念使妇 女在死亡线上遭受残酷的精神折磨。

《祝福》这篇小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇, 反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻揭露了 地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害,揭示了封建礼 教的吃人本质,指出彻底反封建的必要性。

封建迷信的毒害

封建礼教的束缚 封闭的农村社会 群众的淡薄冷漠

鲁镇

旧历的年底

雪天

社会环境 自然环境

境

研读:

1、小说描写了几次“祝福” 在小说中起什 么作 用

2、 小说为什么以“祝福”为题

祝 福 : 揭 示 祥 林 披 悲 剧 的 社 会 根

源 。 追 剧 性 。

祝 福 2 : 推 动 情 节 发 展 , 增 强 人 物

形 象 的 真 实 性 和 感 染 力 ;

祝 福 3 : 首 尾 唿 应 , 结 构 完 善

形 成 对 比 , 深 化 主 题

以“祝福”为题:

起于祝福,终于祝福,中间一再写

到祝福,情节的发展与祝福密切相 关 ;

样林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐

气氛中展开的,鲜明的对照深化了 小说的主题。

总结:

● 《祝福》通过祥林嫂一生的悲惨 遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社

会矛盾,深刻地揭露了封建礼教吃人 的本质,指出彻底反封建的必要性。

· 人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,

而惨在礼教吃掉了祥林嫂。

总结:主题

· 《祝福》通过祥林波一生的悲惨遭遇,反 映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻 地揭露了封建礼教吃人的本质,指出彻底 反封建的必要性。

· 许寿裳:人世间的惨事,不惨在狼吃

阿毛,而惨在礼教吃祥林

这篇小说具体地写了哪几个地点 作

者是如何安排的,请找出相关语句。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])