2024年中考物理解题方法复习讲义----转换扩大法(有解析)

文档属性

| 名称 | 2024年中考物理解题方法复习讲义----转换扩大法(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-07-05 21:35:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

转换、扩大法

解题方法

1.方法介绍

物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象,将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题,将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。初中物理中在研究概念规律和实验时常常应用这种方法。

用到转换法的一些例子如下。

(1)物体发生形变或运动状态改变可证明物体受到力的作用;

(2)马德堡半球实验可证明大气压的存在;

(3)雾的出现可以证明空气中含有水蒸气;

(4)影子的形成可以证明光沿直线传播;

(5)月食现象可证明月亮不是光源;

(6)奥斯特实验证明电流周围存在磁场;

(7)指南针指南北可证明地磁场的存在;

(8)扩散现象可证明分子在做无规则运动;

(9)铅块实验可证明分子间存在着引力;

(10)运动的物体能对外做功可证明它具有能;

(11)可以通过电磁铁吸引铁钉数目多少来判断电磁铁的磁性强弱;

(12)可以通过海绵的凹陷程度判断压力的作用效果;

(13)可以通过敲动音叉引起乒乓球弹开来说明发声体在振动。

扩大法又称放大法,物理学中常常把微小的、不易测量或观察的物理量扩大。例如,乒乓球靠近发声的音叉,用乒乓球弹开来体现音叉的振动效果。

2.实例分析

液体对饮料瓶底的压力效果因瓶底较为坚硬而不易观察,将塑料瓶底换成柔软的橡皮膜,可观察到如图9-1 所示的现象。这种研究问题的方法叫作 (选填“控制变量法”或“转换法” )。

分析

将塑料瓶底换成柔软的橡皮膜,可观察到橡皮膜在水的压力作用下向下凸出。这种研究问题的方法叫作转换法。

答案

转换法

典例精讲

例题1

如图9-2所示,两个实验体现出的共同的物理研究方法是 ( )。

A.极限法 B.放大法

C.控制变量法 D.等效替代

思路提示

图 (a)中桌面变化很小,不易观察,用平面镜反射装置放大桌面微小的变化量;图 (b)中玻璃瓶的形变很小,也不易观察,通过细管的液面变化来反映玻璃瓶的形变量。

例题2

小明想用放大法演示钢尺受热膨胀时的微小形变,设计了如图9-3 所示的装置。AB是粗细均匀的钢尺,COD 是可绕 O 点转动的指针装置。以下说法错误的是 ( )。

A.钢尺膨胀时指针会逆时针转动

B.COD可以看作一个费力杠杆

C.如果使放大的效果更加明显可以增加 CO 的长度

D.温度计的内径做得很细也是一种放大法

思路提示

钢尺膨胀后体积变大,但肉眼不易分辨。用酒精灯对钢尺进行加热的过程中,钢尺受热膨胀,长度增加,推动C点向右转动,同时带动指针逆时针转动。

例题3

通常情况下,分子是看不见、摸不着的,但我们可以通过研究一些看得到的宏观现象来认识它,这种方法叫作转换法。例如,我们通过 的事实,证明分子是运动的;通过 的事实,证明分子之间有引力。请你再举出一个利用这种方法研究问题的例子。 。

思路提示

①物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

②扩散现象说明分子在不停地做无规则运动,物体很难被拉伸或压缩说明分子间存在相互的引力和斥力。想要了解物体磁性的强弱,我们可以通过观察它吸引大头针的多少来判断。

例题4

图9-4为探究“物体动能的大小跟哪些因素有关”的实验。实验步骤如下。

(1)让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下,观察木块被撞击后移动的距离。

(2)让不同质量的钢球从斜面上相同的高度由静止滚下,观察木块被撞击后移动的距离。

回答下列问题。

①步骤 (1)是为了研究动能大小与 的关系。

②步骤 (2)是为了研究动能大小与 的关系。

③物理研究方法有许多,如等效替代法、类比法、控制变量法等,本实验用到了控制变量法和转换法,该实验中用 来表示小球动能的大小就是转换法。

思路提示

影响物体动能大小的两个因素:物体的速度和质量。小球的动能不易观察,但我们可以通过木块被撞击后移动的距离来表示小球动能的大小。

例题5

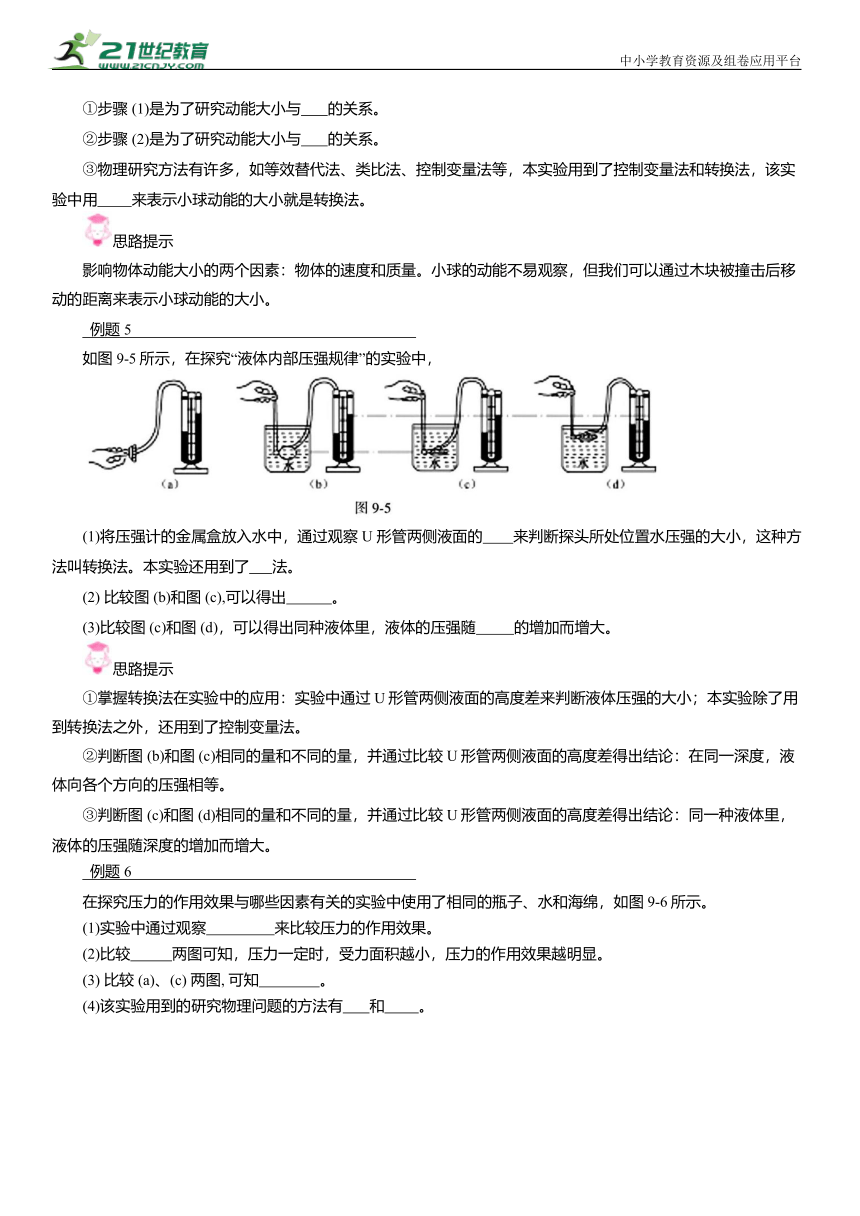

如图9-5所示,在探究“液体内部压强规律”的实验中,

(1)将压强计的金属盒放入水中,通过观察 U 形管两侧液面的 来判断探头所处位置水压强的大小,这种方法叫转换法。本实验还用到了 法。

(2) 比较图 (b)和图 (c),可以得出 。

(3)比较图 (c)和图 (d),可以得出同种液体里,液体的压强随 的增加而增大。

思路提示

①掌握转换法在实验中的应用:实验中通过U形管两侧液面的高度差来判断液体压强的大小;本实验除了用到转换法之外,还用到了控制变量法。

②判断图 (b)和图 (c)相同的量和不同的量,并通过比较U形管两侧液面的高度差得出结论:在同一深度,液体向各个方向的压强相等。

③判断图 (c)和图 (d)相同的量和不同的量,并通过比较U形管两侧液面的高度差得出结论:同一种液体里,液体的压强随深度的增加而增大。

例题6

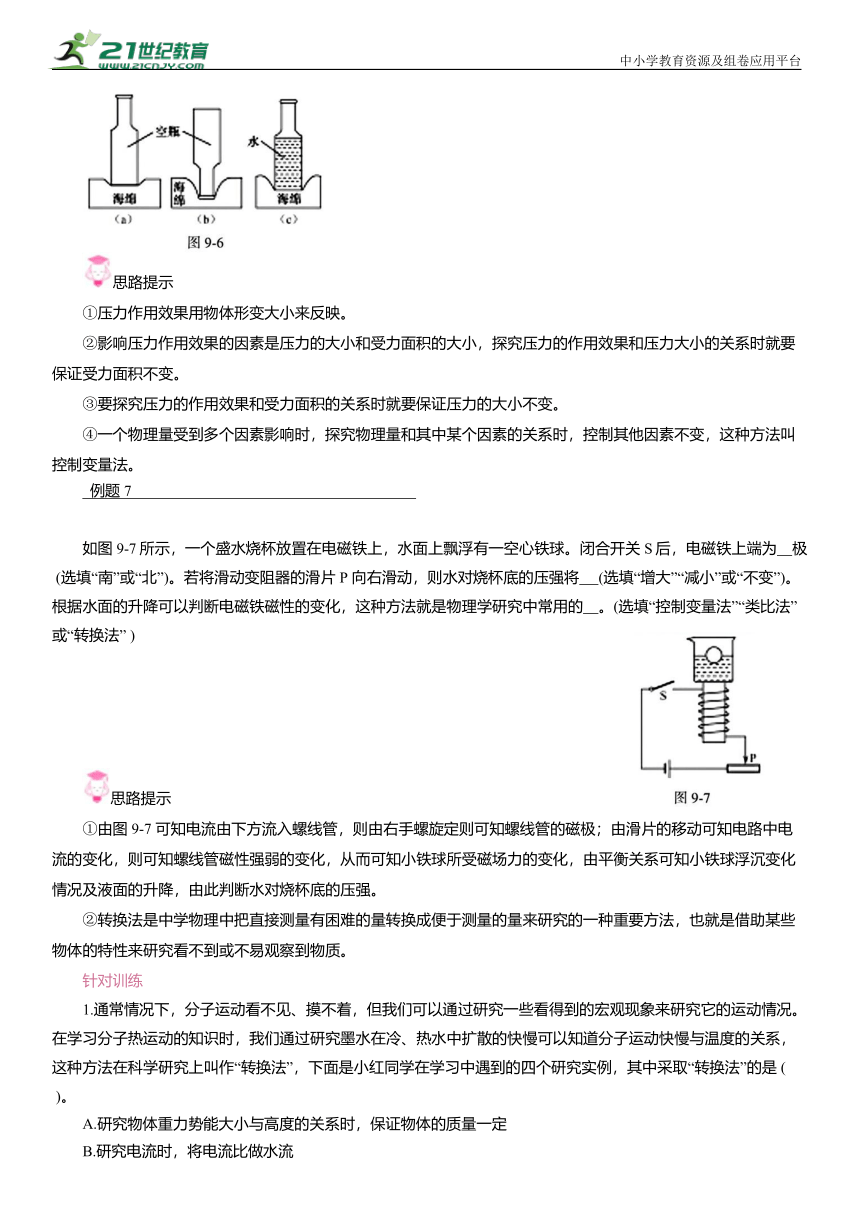

在探究压力的作用效果与哪些因素有关的实验中使用了相同的瓶子、水和海绵,如图9-6所示。

(1)实验中通过观察 来比较压力的作用效果。

(2)比较 两图可知,压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显。

(3) 比较 (a)、(c) 两图, 可知 。

(4)该实验用到的研究物理问题的方法有 和 。

思路提示

①压力作用效果用物体形变大小来反映。

②影响压力作用效果的因素是压力的大小和受力面积的大小,探究压力的作用效果和压力大小的关系时就要保证受力面积不变。

③要探究压力的作用效果和受力面积的关系时就要保证压力的大小不变。

④一个物理量受到多个因素影响时,探究物理量和其中某个因素的关系时,控制其他因素不变,这种方法叫控制变量法。

例题7

如图9-7所示,一个盛水烧杯放置在电磁铁上,水面上飘浮有一空心铁球。闭合开关S后,电磁铁上端为 极 (选填“南”或“北”)。若将滑动变阻器的滑片 P 向右滑动,则水对烧杯底的压强将 (选填“增大”“减小”或“不变”)。根据水面的升降可以判断电磁铁磁性的变化,这种方法就是物理学研究中常用的 。(选填“控制变量法”“类比法”或“转换法” )

思路提示

①由图9-7 可知电流由下方流入螺线管,则由右手螺旋定则可知螺线管的磁极;由滑片的移动可知电路中电流的变化,则可知螺线管磁性强弱的变化,从而可知小铁球所受磁场力的变化,由平衡关系可知小铁球浮沉变化情况及液面的升降,由此判断水对烧杯底的压强。

②转换法是中学物理中把直接测量有困难的量转换成便于测量的量来研究的一种重要方法,也就是借助某些物体的特性来研究看不到或不易观察到物质。

针对训练

1.通常情况下,分子运动看不见、摸不着,但我们可以通过研究一些看得到的宏观现象来研究它的运动情况。在学习分子热运动的知识时,我们通过研究墨水在冷、热水中扩散的快慢可以知道分子运动快慢与温度的关系,这种方法在科学研究上叫作“转换法”,下面是小红同学在学习中遇到的四个研究实例,其中采取“转换法”的是 ( )。

A.研究物体重力势能大小与高度的关系时,保证物体的质量一定

B.研究电流时,将电流比做水流

C.将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒

D.通过观察电磁铁是否吸引大头针,来判断电磁铁有无磁性

2.下列实例中没有应用转换法的是 ( )。

A.物体发生形变或运动状态改变可证明此物受到力的作用

B.真空铃实验证明声音的传播需要介质

C.马德堡半球实验可证明大气压的存在

D.雾的出现可证明空气中含有水蒸气

3.如图9-8所示,实验小组在开展探究“重力势能的大小跟哪些因素有关”的实验时,小组各成员发表了如下观点。

小明:本实验应用的科学方法是转换法;

小芳:教材上取大小不同的金属小球不好,最好是取两个质量不同,但体积相同的小球;

小张:在研究重力势能跟质量的关系时,实验方法是从不同的高度自由释放同一个小球,然后观察沙坑深度。

上述观点正确的同学是 ( )。

A.小明和小芳 B.小明和小张 C.小芳和小张 D.都正确

4.在学习声音的相关知识时,小明同学做了如下实验。在鼓面上撒一些米粒,他用木槌敲击鼓面时,既能听到鼓声,又能观察到米粒 ;他加大敲击的力度,通过观察,可得到的实验结论是 。米粒在实验中所起的作用是 ,这种研究物理问题的方法叫 (选填“控制变量法”“类比法”或“转换法”)。

5.在如图9-9所示的电路中,AB 和CD 均为镍铬合金线。闭合开关后,通过观察 ,可以比较出合金线电阻的大小,这种研究方法叫 (填“等效替代法”或“转换法”)。这个实验装置是研究电阻大小与导体 的关系。

6.在如图9-10所示的实验中,敲响左边的音叉,右边完全相同的音叉也会发声,并且把乒乓球弹起。(1)这充分验证了:

① ;

② ;

(2)实验中乒乓球起了什么作用 。这种思维方法叫作 。(选填“等效法” “控制变量法”“转换法”或“类比法” )

7.如图9-11 (a)所示,该图为探究通电螺线管磁场分布实验的示意图,我们用 来显示通电螺线管磁场的分布,用 来确定通电螺线管磁场的方向和极性,这里运用了 (选填“控制变量法”或“转换法”)。通过实验可以看到通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。在图9-11 (b)中,通电后螺线管的a端是通电螺线管的 极。

8.如图9-12所示,在观察奥斯特实验时,小明注意到置于通电直导线下方小磁针的N极向纸内偏转。该实验探究的是通电直导线周围是否存在 。实验中小磁针的作用是检测磁场是否存在,这里用到的一种重要的科学研究方法是 法 (选填“类比”“转换” “控制变量”或“等效替代”)。小明推测:若一束电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,小磁针也将发生偏转。请你说出小明推测的依据: ,这时小磁针的N极会向 (选填“纸内”或“纸外” )偏转。

9.图9-13 是“探究电流做功与哪些因素有关”的实验电路图。

(1)实验设计利用了能量转化的原理,即电流在做功过程中电能转化为物体的 能。

(2)实验时,利用 , 通过观察 变化的大小,就可判断电流做功的多少。

(3)电路将两个阻值不同的电阻丝串联,目的是控制通过电阻丝的 和 相同,他采用的研究方法叫作 法。这是用来研究电流做功跟 (选填“电流”或“电压” ) 的关系。

10.利用一个纸杯、塑料片、水和大头针,设计一个实验,证明大气压强的存在。请你写出实验步骤和实验现象。

典例精讲

例题1

【答案】B

【解析】图9-2 (a)中将桌面在力 F 作用下发生的形变通过反射光线在屏上的光斑移动显示出来,采用放大法。图9-2 (b)中,用手压玻璃瓶,玻璃瓶发生微小的变形,体积减小中水位的变化,由于管子很细,管中水位上升明显,即通过细管中水位的变化将瓶子的形变显示出来,采用的也是放大法。

例题2

【答案】C

【解析】图中钢尺膨胀后体积变大,但肉眼不容易分辨,所以用放大法来突出这种变化,使钢尺的膨胀更容易被表现出来。具体过程:酒精灯对钢尺加热过程中,钢尺体积膨胀,长度增加,推动 C 点向右转动,带动指针逆时针转动。其中AB 推动C点的过程中,其力臂小于OD 重力的力臂,所以COD 是费力杠杆。要使放大的效果更加明显,可以采用热膨胀系数更大的材料,或增加 OD的长度。

例题3

【答案】闻到气味 (或扩散现象);固体不易拉伸(或胶水能够粘物体);通过吸引大头针的多少确定磁性的强弱。

【解析】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题。我们可以通过观察电磁铁吸引铁钉的多少来显示电磁铁的磁性强弱,可以通过敲动音叉所引起的乒乓球的弹开来说明一切发声体都在振动。

例题4

【答案】①速度 ②质量 ③木块被撞击后移动的距离

【解析】掌握控制变量法的应用:动能的大小与物体的速度和质量有关,要探究动能和速度的关系,需保持质量相同,要探究动能和质量的关系,需保持速度相等;步骤 (1)让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下,小球的质量相同,撞击木块时的速度不同,是为了研究动能大小与速度的关系;步骤 (2)让不同质量的钢球从斜面上相同的高度由静止滚下,小球撞击木块前的速度相同,质量不同,可以研究动能大小与质量的关系。

掌握转换法的应用,实验中通过木块被撞击后移动的距离来表示小球动能的大小。

例题5

【答案】(1)高度差;控制变量

(2)在同一液体同一深度,液体向各个方向的压强相等

(3) 深度

【解析】(1)实验中通过观察 U形管两侧液面的高度差来判断探头所处位置水的压强大小;本实验除了用到转换法之外,还用到了控制变量法。

(2) 图9-5 (b) 和图9-5 (c), 探头在液体中的深度相同,液体的密度相同,探头的方向不同,U形管中液面的高度差相同,可知同种液体,同一深度,液体向各个方向的压强相等。

(3) 图9-5 (c) 和图9-5 (d), 液体密度相同, 液体的深度不同,且深度越大,U形管两侧液面的高度差越大,说明同一种液体里,液体的压强随深度的增加而增大。

例题6

【答案】(1) 海绵的凹陷程度 (2) (a)、 (b)

(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显 (4)控制变量法;转换法

【解析】 (1)压力作用效果用海绵形变大小来反映。海绵形变越大,压力作用效果越明显。

(2)分析比较图9-6 (a)、(b)的实验现象可知,两图的压力大小不变,受力面积的大小不同,海绵的凹陷程度不同,且受力面积越小,海绵的凹陷程度越大。

(3)分析比较图9-6 (a)、(c)两图可知,受力面积相同,压力大小不同,海绵的凹陷程度不同,且压力越大,海绵的凹陷程度越大。要探究压力的作用效果与压力大小的关系,应控制受力面积不变,改变压力的大小。

(4)探究压力作用效果跟压力大小关系时,控制受力面积不变;探究压力作用效果跟受力面积大小关系时,控制压力大小不变,这种方法是控制变量法。通过海绵的凹陷程度反映压力的作用效果,这种方法是转换法。

例题7

【答案】北;减小;转换法

【解析】由右手螺旋定则可知,螺线管的上端为 N极,下端为S极;滑片向右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则由欧姆定律可得,通过螺线管的电流减小,则螺线管的磁性减弱,故小铁球所受磁场力减弱;因小铁球受向下磁场力、重力和向上的浮力而处于平衡状态,当磁场力减小时,小铁球将上浮一些,液面会下降一些,则水对烧杯底的压强将减小。

若铁球下沉一些,水面上升,说明电磁铁的磁性增强,这种根据水面的升降判断电磁铁磁性变化的方法就是物理学研究中常用的转换法。

针对训练

1. 【答案】D

【解析】研究物体重力势能大小与高度的关系时,保证物体的质量一定,这种方法叫控制变量法,选项 A不符合题意。

研究电流时将它比作水流,这种研究方法叫类比法,选项 B 不符合题意。

将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒,这种研究方法叫模型法,选项 C 不符合题意。

通过观察电磁铁是否吸引大头针,来判断电磁铁有无磁性,这种研究方法叫转换法,选项D符合题意。

2. 【答案】B

【解析】A.物体发生形变或运动状态改变可证明此物受到力的作用,采用的是转换法。不符合题意。

B.真空铃实验证明声音的传播需要介质,采用的是推理法。符合题意。

C.马德堡半球实验可证明大气压的存在,采用的是转换法。不符合题意。

D.雾的出现可证明空气中含有水蒸气,采用的是转换法。不符合题意。

3. 【答案】A

【解析】金属小球的重力势能转化为木桩的动能,金属小球的重力势能越大,说明木桩获得的能量就越多,木桩陷入沙坑越深,该实验方法是转换法,故小明的观点是正确的。

教材上取大小不同的金属小球不好,最好是取两个质量不同,但体积相同的小球,目的是使小球在下落的过程受到的阻力相同,故小芳的观点正确。

在研究重力势能跟高度关系时,实验方法是从不同的高度自由释放同一个小球,然后观察小球进入沙坑深度。在研究重力势能跟质量关系时,实验方法是把不同质量的小球从相同的高度自由释放,然后观察小球进入沙坑深度,故小张的观点错误。

4.【答案】跳动;振动幅度越大,响度越大;放大鼓面振动;转换法

【解析】(1)用木槌敲击鼓面的时候,鼓面发出声音的同时,会发现米粒被弹起,说明发声的鼓面在振动,所以可得出结论:声音是由物体振动产生的;

(2)加大力度敲击鼓面时,看到米粒弹起得越高,鼓面的振幅越大,听到的声音响度越大;

(3)物体的振动有时无法用眼睛直接看到,可以通过米粒是否被弹起判断物体是否在振动,通过被弹起的高度来判断物体振动幅度的大小,这种思维方法叫转换法。

5. 【答案】电流表示数变化;转换法;长度、横截面积

【解析】(1)由于电阻的大小不易比较,所以在这里我们采用转换法,将判断电阻大小转化成观察电流表示数的大小。

(2)这个实验装置采用的是两根材料相同,长度相同,横截面积不同的导体来做实验,通过比较电流表示数大小来研究电阻大小与导体横截面积的关系;若只取一根电阻丝,将其不同长度接入电路,也可以探究导体电阻与导体的长度的关系。

6.【答案】(1)①声音是由物体振动产生的

②声波可以传递能量

(2)将微小的振动放大,便于观察;转换法

【解析】(1)由图可知,当敲响左边的音叉,右边完全相同的音叉将乒乓球弹起,说明右边的音叉振动发声,即声音是由物体振动产生的。我们并没有直接敲响右边的音叉,证明声波可以传递能量,也能说明空气能传播声音。

(2)该实验中将音叉的微小的振动转换为乒乓球的明显振动,所以该实验中用到的科学探究方法是“转换法”。

7. 【答案】铁屑;小磁针;转换法;S

【解析】闭合开关,将螺线管通电,用手轻轻敲击塑料板,观察铁屑的分布。由于通电螺线管周围的铁屑会被磁化,每一个小铁屑都相当于一个小磁针。铁屑受到磁场的作用力有规律地排列,因此我们用铁屑来显示通电螺线管磁场的分布。

图中探究的是通电导线周围是否存在磁场。本实验采用可观察的小磁针的偏转来演示导体周围的磁场,故采用的是转换法。

用右手握住通电螺线管,让弯曲的四指的方向与电流的方向一致,那么大拇指所指的那端就是螺线管的N极。故在图 (b)中,通电后螺线管的b端是通电螺线管的N极,a端是通电螺线管的S极。

8.【答案】磁场;转换;电子定向移动形成电流,电流周围存在磁场;纸外

【解析】(1)奥斯特实验通过小磁针偏转说明了通电导体周围存在磁场,本实验中采用可观察的小磁针的偏转来演示通过导体周围的磁场,这是转换法。

(2)电流是电荷定向移动形成的,正电荷定向移动的方向为电流的方向,负电荷定向移动的方向与电流的方向相反;一束电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,电子定向移动形成电流,因此小磁针也会偏转;电子定向运动的方向与电流方向相反,因此小磁针转动方向会发生变化,小磁针的 N 极会向纸外偏转。

9. 【答案】(1) 内

(2)转换法,温度计示数

(3)电流,通电时间;控制变量法,电压

【解析】(1)电流做功的过程是电能转化为其他形式的能的过程;

(2)电流做功越多,消耗电能转化的内能越多,放出的热量越多,液体温度升高得越多,通过观察液体温度变化的大小,判断电流做功的多少;

(3)图9-13为串联电路,通过两电阻的电流和通电时间相同,两电阻不同,分压不同,电压越大,电流做功越多,采用了控制变量法。

10.【答案】实验步骤和实验现象:先用大头针在纸杯底部扎一个孔。用手指堵住杯底的孔,将纸杯装满水后用塑料片将杯口盖严,用另一只手按住塑料片将纸杯倒置,移开按住塑料片的手,观察到塑料片和杯子里的水都不落下来。然后放开堵住孔的手指,发现塑料片和杯子里的水都马上落下来。这一现象说明大气压强的存在。

【解析】本实验通过转换法来探究大气压强的存在。

转换、扩大法

解题方法

1.方法介绍

物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象,将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题,将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。初中物理中在研究概念规律和实验时常常应用这种方法。

用到转换法的一些例子如下。

(1)物体发生形变或运动状态改变可证明物体受到力的作用;

(2)马德堡半球实验可证明大气压的存在;

(3)雾的出现可以证明空气中含有水蒸气;

(4)影子的形成可以证明光沿直线传播;

(5)月食现象可证明月亮不是光源;

(6)奥斯特实验证明电流周围存在磁场;

(7)指南针指南北可证明地磁场的存在;

(8)扩散现象可证明分子在做无规则运动;

(9)铅块实验可证明分子间存在着引力;

(10)运动的物体能对外做功可证明它具有能;

(11)可以通过电磁铁吸引铁钉数目多少来判断电磁铁的磁性强弱;

(12)可以通过海绵的凹陷程度判断压力的作用效果;

(13)可以通过敲动音叉引起乒乓球弹开来说明发声体在振动。

扩大法又称放大法,物理学中常常把微小的、不易测量或观察的物理量扩大。例如,乒乓球靠近发声的音叉,用乒乓球弹开来体现音叉的振动效果。

2.实例分析

液体对饮料瓶底的压力效果因瓶底较为坚硬而不易观察,将塑料瓶底换成柔软的橡皮膜,可观察到如图9-1 所示的现象。这种研究问题的方法叫作 (选填“控制变量法”或“转换法” )。

分析

将塑料瓶底换成柔软的橡皮膜,可观察到橡皮膜在水的压力作用下向下凸出。这种研究问题的方法叫作转换法。

答案

转换法

典例精讲

例题1

如图9-2所示,两个实验体现出的共同的物理研究方法是 ( )。

A.极限法 B.放大法

C.控制变量法 D.等效替代

思路提示

图 (a)中桌面变化很小,不易观察,用平面镜反射装置放大桌面微小的变化量;图 (b)中玻璃瓶的形变很小,也不易观察,通过细管的液面变化来反映玻璃瓶的形变量。

例题2

小明想用放大法演示钢尺受热膨胀时的微小形变,设计了如图9-3 所示的装置。AB是粗细均匀的钢尺,COD 是可绕 O 点转动的指针装置。以下说法错误的是 ( )。

A.钢尺膨胀时指针会逆时针转动

B.COD可以看作一个费力杠杆

C.如果使放大的效果更加明显可以增加 CO 的长度

D.温度计的内径做得很细也是一种放大法

思路提示

钢尺膨胀后体积变大,但肉眼不易分辨。用酒精灯对钢尺进行加热的过程中,钢尺受热膨胀,长度增加,推动C点向右转动,同时带动指针逆时针转动。

例题3

通常情况下,分子是看不见、摸不着的,但我们可以通过研究一些看得到的宏观现象来认识它,这种方法叫作转换法。例如,我们通过 的事实,证明分子是运动的;通过 的事实,证明分子之间有引力。请你再举出一个利用这种方法研究问题的例子。 。

思路提示

①物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

②扩散现象说明分子在不停地做无规则运动,物体很难被拉伸或压缩说明分子间存在相互的引力和斥力。想要了解物体磁性的强弱,我们可以通过观察它吸引大头针的多少来判断。

例题4

图9-4为探究“物体动能的大小跟哪些因素有关”的实验。实验步骤如下。

(1)让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下,观察木块被撞击后移动的距离。

(2)让不同质量的钢球从斜面上相同的高度由静止滚下,观察木块被撞击后移动的距离。

回答下列问题。

①步骤 (1)是为了研究动能大小与 的关系。

②步骤 (2)是为了研究动能大小与 的关系。

③物理研究方法有许多,如等效替代法、类比法、控制变量法等,本实验用到了控制变量法和转换法,该实验中用 来表示小球动能的大小就是转换法。

思路提示

影响物体动能大小的两个因素:物体的速度和质量。小球的动能不易观察,但我们可以通过木块被撞击后移动的距离来表示小球动能的大小。

例题5

如图9-5所示,在探究“液体内部压强规律”的实验中,

(1)将压强计的金属盒放入水中,通过观察 U 形管两侧液面的 来判断探头所处位置水压强的大小,这种方法叫转换法。本实验还用到了 法。

(2) 比较图 (b)和图 (c),可以得出 。

(3)比较图 (c)和图 (d),可以得出同种液体里,液体的压强随 的增加而增大。

思路提示

①掌握转换法在实验中的应用:实验中通过U形管两侧液面的高度差来判断液体压强的大小;本实验除了用到转换法之外,还用到了控制变量法。

②判断图 (b)和图 (c)相同的量和不同的量,并通过比较U形管两侧液面的高度差得出结论:在同一深度,液体向各个方向的压强相等。

③判断图 (c)和图 (d)相同的量和不同的量,并通过比较U形管两侧液面的高度差得出结论:同一种液体里,液体的压强随深度的增加而增大。

例题6

在探究压力的作用效果与哪些因素有关的实验中使用了相同的瓶子、水和海绵,如图9-6所示。

(1)实验中通过观察 来比较压力的作用效果。

(2)比较 两图可知,压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显。

(3) 比较 (a)、(c) 两图, 可知 。

(4)该实验用到的研究物理问题的方法有 和 。

思路提示

①压力作用效果用物体形变大小来反映。

②影响压力作用效果的因素是压力的大小和受力面积的大小,探究压力的作用效果和压力大小的关系时就要保证受力面积不变。

③要探究压力的作用效果和受力面积的关系时就要保证压力的大小不变。

④一个物理量受到多个因素影响时,探究物理量和其中某个因素的关系时,控制其他因素不变,这种方法叫控制变量法。

例题7

如图9-7所示,一个盛水烧杯放置在电磁铁上,水面上飘浮有一空心铁球。闭合开关S后,电磁铁上端为 极 (选填“南”或“北”)。若将滑动变阻器的滑片 P 向右滑动,则水对烧杯底的压强将 (选填“增大”“减小”或“不变”)。根据水面的升降可以判断电磁铁磁性的变化,这种方法就是物理学研究中常用的 。(选填“控制变量法”“类比法”或“转换法” )

思路提示

①由图9-7 可知电流由下方流入螺线管,则由右手螺旋定则可知螺线管的磁极;由滑片的移动可知电路中电流的变化,则可知螺线管磁性强弱的变化,从而可知小铁球所受磁场力的变化,由平衡关系可知小铁球浮沉变化情况及液面的升降,由此判断水对烧杯底的压强。

②转换法是中学物理中把直接测量有困难的量转换成便于测量的量来研究的一种重要方法,也就是借助某些物体的特性来研究看不到或不易观察到物质。

针对训练

1.通常情况下,分子运动看不见、摸不着,但我们可以通过研究一些看得到的宏观现象来研究它的运动情况。在学习分子热运动的知识时,我们通过研究墨水在冷、热水中扩散的快慢可以知道分子运动快慢与温度的关系,这种方法在科学研究上叫作“转换法”,下面是小红同学在学习中遇到的四个研究实例,其中采取“转换法”的是 ( )。

A.研究物体重力势能大小与高度的关系时,保证物体的质量一定

B.研究电流时,将电流比做水流

C.将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒

D.通过观察电磁铁是否吸引大头针,来判断电磁铁有无磁性

2.下列实例中没有应用转换法的是 ( )。

A.物体发生形变或运动状态改变可证明此物受到力的作用

B.真空铃实验证明声音的传播需要介质

C.马德堡半球实验可证明大气压的存在

D.雾的出现可证明空气中含有水蒸气

3.如图9-8所示,实验小组在开展探究“重力势能的大小跟哪些因素有关”的实验时,小组各成员发表了如下观点。

小明:本实验应用的科学方法是转换法;

小芳:教材上取大小不同的金属小球不好,最好是取两个质量不同,但体积相同的小球;

小张:在研究重力势能跟质量的关系时,实验方法是从不同的高度自由释放同一个小球,然后观察沙坑深度。

上述观点正确的同学是 ( )。

A.小明和小芳 B.小明和小张 C.小芳和小张 D.都正确

4.在学习声音的相关知识时,小明同学做了如下实验。在鼓面上撒一些米粒,他用木槌敲击鼓面时,既能听到鼓声,又能观察到米粒 ;他加大敲击的力度,通过观察,可得到的实验结论是 。米粒在实验中所起的作用是 ,这种研究物理问题的方法叫 (选填“控制变量法”“类比法”或“转换法”)。

5.在如图9-9所示的电路中,AB 和CD 均为镍铬合金线。闭合开关后,通过观察 ,可以比较出合金线电阻的大小,这种研究方法叫 (填“等效替代法”或“转换法”)。这个实验装置是研究电阻大小与导体 的关系。

6.在如图9-10所示的实验中,敲响左边的音叉,右边完全相同的音叉也会发声,并且把乒乓球弹起。(1)这充分验证了:

① ;

② ;

(2)实验中乒乓球起了什么作用 。这种思维方法叫作 。(选填“等效法” “控制变量法”“转换法”或“类比法” )

7.如图9-11 (a)所示,该图为探究通电螺线管磁场分布实验的示意图,我们用 来显示通电螺线管磁场的分布,用 来确定通电螺线管磁场的方向和极性,这里运用了 (选填“控制变量法”或“转换法”)。通过实验可以看到通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似。在图9-11 (b)中,通电后螺线管的a端是通电螺线管的 极。

8.如图9-12所示,在观察奥斯特实验时,小明注意到置于通电直导线下方小磁针的N极向纸内偏转。该实验探究的是通电直导线周围是否存在 。实验中小磁针的作用是检测磁场是否存在,这里用到的一种重要的科学研究方法是 法 (选填“类比”“转换” “控制变量”或“等效替代”)。小明推测:若一束电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,小磁针也将发生偏转。请你说出小明推测的依据: ,这时小磁针的N极会向 (选填“纸内”或“纸外” )偏转。

9.图9-13 是“探究电流做功与哪些因素有关”的实验电路图。

(1)实验设计利用了能量转化的原理,即电流在做功过程中电能转化为物体的 能。

(2)实验时,利用 , 通过观察 变化的大小,就可判断电流做功的多少。

(3)电路将两个阻值不同的电阻丝串联,目的是控制通过电阻丝的 和 相同,他采用的研究方法叫作 法。这是用来研究电流做功跟 (选填“电流”或“电压” ) 的关系。

10.利用一个纸杯、塑料片、水和大头针,设计一个实验,证明大气压强的存在。请你写出实验步骤和实验现象。

典例精讲

例题1

【答案】B

【解析】图9-2 (a)中将桌面在力 F 作用下发生的形变通过反射光线在屏上的光斑移动显示出来,采用放大法。图9-2 (b)中,用手压玻璃瓶,玻璃瓶发生微小的变形,体积减小中水位的变化,由于管子很细,管中水位上升明显,即通过细管中水位的变化将瓶子的形变显示出来,采用的也是放大法。

例题2

【答案】C

【解析】图中钢尺膨胀后体积变大,但肉眼不容易分辨,所以用放大法来突出这种变化,使钢尺的膨胀更容易被表现出来。具体过程:酒精灯对钢尺加热过程中,钢尺体积膨胀,长度增加,推动 C 点向右转动,带动指针逆时针转动。其中AB 推动C点的过程中,其力臂小于OD 重力的力臂,所以COD 是费力杠杆。要使放大的效果更加明显,可以采用热膨胀系数更大的材料,或增加 OD的长度。

例题3

【答案】闻到气味 (或扩散现象);固体不易拉伸(或胶水能够粘物体);通过吸引大头针的多少确定磁性的强弱。

【解析】所谓“转换法”,主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题。我们可以通过观察电磁铁吸引铁钉的多少来显示电磁铁的磁性强弱,可以通过敲动音叉所引起的乒乓球的弹开来说明一切发声体都在振动。

例题4

【答案】①速度 ②质量 ③木块被撞击后移动的距离

【解析】掌握控制变量法的应用:动能的大小与物体的速度和质量有关,要探究动能和速度的关系,需保持质量相同,要探究动能和质量的关系,需保持速度相等;步骤 (1)让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下,小球的质量相同,撞击木块时的速度不同,是为了研究动能大小与速度的关系;步骤 (2)让不同质量的钢球从斜面上相同的高度由静止滚下,小球撞击木块前的速度相同,质量不同,可以研究动能大小与质量的关系。

掌握转换法的应用,实验中通过木块被撞击后移动的距离来表示小球动能的大小。

例题5

【答案】(1)高度差;控制变量

(2)在同一液体同一深度,液体向各个方向的压强相等

(3) 深度

【解析】(1)实验中通过观察 U形管两侧液面的高度差来判断探头所处位置水的压强大小;本实验除了用到转换法之外,还用到了控制变量法。

(2) 图9-5 (b) 和图9-5 (c), 探头在液体中的深度相同,液体的密度相同,探头的方向不同,U形管中液面的高度差相同,可知同种液体,同一深度,液体向各个方向的压强相等。

(3) 图9-5 (c) 和图9-5 (d), 液体密度相同, 液体的深度不同,且深度越大,U形管两侧液面的高度差越大,说明同一种液体里,液体的压强随深度的增加而增大。

例题6

【答案】(1) 海绵的凹陷程度 (2) (a)、 (b)

(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显 (4)控制变量法;转换法

【解析】 (1)压力作用效果用海绵形变大小来反映。海绵形变越大,压力作用效果越明显。

(2)分析比较图9-6 (a)、(b)的实验现象可知,两图的压力大小不变,受力面积的大小不同,海绵的凹陷程度不同,且受力面积越小,海绵的凹陷程度越大。

(3)分析比较图9-6 (a)、(c)两图可知,受力面积相同,压力大小不同,海绵的凹陷程度不同,且压力越大,海绵的凹陷程度越大。要探究压力的作用效果与压力大小的关系,应控制受力面积不变,改变压力的大小。

(4)探究压力作用效果跟压力大小关系时,控制受力面积不变;探究压力作用效果跟受力面积大小关系时,控制压力大小不变,这种方法是控制变量法。通过海绵的凹陷程度反映压力的作用效果,这种方法是转换法。

例题7

【答案】北;减小;转换法

【解析】由右手螺旋定则可知,螺线管的上端为 N极,下端为S极;滑片向右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则由欧姆定律可得,通过螺线管的电流减小,则螺线管的磁性减弱,故小铁球所受磁场力减弱;因小铁球受向下磁场力、重力和向上的浮力而处于平衡状态,当磁场力减小时,小铁球将上浮一些,液面会下降一些,则水对烧杯底的压强将减小。

若铁球下沉一些,水面上升,说明电磁铁的磁性增强,这种根据水面的升降判断电磁铁磁性变化的方法就是物理学研究中常用的转换法。

针对训练

1. 【答案】D

【解析】研究物体重力势能大小与高度的关系时,保证物体的质量一定,这种方法叫控制变量法,选项 A不符合题意。

研究电流时将它比作水流,这种研究方法叫类比法,选项 B 不符合题意。

将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒,这种研究方法叫模型法,选项 C 不符合题意。

通过观察电磁铁是否吸引大头针,来判断电磁铁有无磁性,这种研究方法叫转换法,选项D符合题意。

2. 【答案】B

【解析】A.物体发生形变或运动状态改变可证明此物受到力的作用,采用的是转换法。不符合题意。

B.真空铃实验证明声音的传播需要介质,采用的是推理法。符合题意。

C.马德堡半球实验可证明大气压的存在,采用的是转换法。不符合题意。

D.雾的出现可证明空气中含有水蒸气,采用的是转换法。不符合题意。

3. 【答案】A

【解析】金属小球的重力势能转化为木桩的动能,金属小球的重力势能越大,说明木桩获得的能量就越多,木桩陷入沙坑越深,该实验方法是转换法,故小明的观点是正确的。

教材上取大小不同的金属小球不好,最好是取两个质量不同,但体积相同的小球,目的是使小球在下落的过程受到的阻力相同,故小芳的观点正确。

在研究重力势能跟高度关系时,实验方法是从不同的高度自由释放同一个小球,然后观察小球进入沙坑深度。在研究重力势能跟质量关系时,实验方法是把不同质量的小球从相同的高度自由释放,然后观察小球进入沙坑深度,故小张的观点错误。

4.【答案】跳动;振动幅度越大,响度越大;放大鼓面振动;转换法

【解析】(1)用木槌敲击鼓面的时候,鼓面发出声音的同时,会发现米粒被弹起,说明发声的鼓面在振动,所以可得出结论:声音是由物体振动产生的;

(2)加大力度敲击鼓面时,看到米粒弹起得越高,鼓面的振幅越大,听到的声音响度越大;

(3)物体的振动有时无法用眼睛直接看到,可以通过米粒是否被弹起判断物体是否在振动,通过被弹起的高度来判断物体振动幅度的大小,这种思维方法叫转换法。

5. 【答案】电流表示数变化;转换法;长度、横截面积

【解析】(1)由于电阻的大小不易比较,所以在这里我们采用转换法,将判断电阻大小转化成观察电流表示数的大小。

(2)这个实验装置采用的是两根材料相同,长度相同,横截面积不同的导体来做实验,通过比较电流表示数大小来研究电阻大小与导体横截面积的关系;若只取一根电阻丝,将其不同长度接入电路,也可以探究导体电阻与导体的长度的关系。

6.【答案】(1)①声音是由物体振动产生的

②声波可以传递能量

(2)将微小的振动放大,便于观察;转换法

【解析】(1)由图可知,当敲响左边的音叉,右边完全相同的音叉将乒乓球弹起,说明右边的音叉振动发声,即声音是由物体振动产生的。我们并没有直接敲响右边的音叉,证明声波可以传递能量,也能说明空气能传播声音。

(2)该实验中将音叉的微小的振动转换为乒乓球的明显振动,所以该实验中用到的科学探究方法是“转换法”。

7. 【答案】铁屑;小磁针;转换法;S

【解析】闭合开关,将螺线管通电,用手轻轻敲击塑料板,观察铁屑的分布。由于通电螺线管周围的铁屑会被磁化,每一个小铁屑都相当于一个小磁针。铁屑受到磁场的作用力有规律地排列,因此我们用铁屑来显示通电螺线管磁场的分布。

图中探究的是通电导线周围是否存在磁场。本实验采用可观察的小磁针的偏转来演示导体周围的磁场,故采用的是转换法。

用右手握住通电螺线管,让弯曲的四指的方向与电流的方向一致,那么大拇指所指的那端就是螺线管的N极。故在图 (b)中,通电后螺线管的b端是通电螺线管的N极,a端是通电螺线管的S极。

8.【答案】磁场;转换;电子定向移动形成电流,电流周围存在磁场;纸外

【解析】(1)奥斯特实验通过小磁针偏转说明了通电导体周围存在磁场,本实验中采用可观察的小磁针的偏转来演示通过导体周围的磁场,这是转换法。

(2)电流是电荷定向移动形成的,正电荷定向移动的方向为电流的方向,负电荷定向移动的方向与电流的方向相反;一束电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,电子定向移动形成电流,因此小磁针也会偏转;电子定向运动的方向与电流方向相反,因此小磁针转动方向会发生变化,小磁针的 N 极会向纸外偏转。

9. 【答案】(1) 内

(2)转换法,温度计示数

(3)电流,通电时间;控制变量法,电压

【解析】(1)电流做功的过程是电能转化为其他形式的能的过程;

(2)电流做功越多,消耗电能转化的内能越多,放出的热量越多,液体温度升高得越多,通过观察液体温度变化的大小,判断电流做功的多少;

(3)图9-13为串联电路,通过两电阻的电流和通电时间相同,两电阻不同,分压不同,电压越大,电流做功越多,采用了控制变量法。

10.【答案】实验步骤和实验现象:先用大头针在纸杯底部扎一个孔。用手指堵住杯底的孔,将纸杯装满水后用塑料片将杯口盖严,用另一只手按住塑料片将纸杯倒置,移开按住塑料片的手,观察到塑料片和杯子里的水都不落下来。然后放开堵住孔的手指,发现塑料片和杯子里的水都马上落下来。这一现象说明大气压强的存在。

【解析】本实验通过转换法来探究大气压强的存在。

同课章节目录