河南省驻马店市新蔡县第一高级中学2023-2024学年高一下学期7月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省驻马店市新蔡县第一高级中学2023-2024学年高一下学期7月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-05 18:45:29 | ||

图片预览

文档简介

新蔡县第一高级中学2023-2024学年高一下学期7月月考语文试题

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

⑴乡下人在城里人眼睛里是“愚”的。因为他们是“文盲”,白生了眼睛,连字都不识。这自然是事实。可是如果说不识字就是愚,我心里总难甘服。“愚”如果是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。智力是学习的能力。如果一个人没有机会学习,不论他有没有学习的能力,还是学不到什么的。我们是不是说乡下人不但不识字,而且识字的能力都不及人呢?

⑵我记起在乡下时的事来了。同事中有些孩子送进了乡间小学,在课程上这些孩子比乡下孩子学得快、成绩好。教员们总夸奖这些孩子聪明。这等于说教授的孩子智力高。我对于这些恭维自然是私心窃喜。但有一天,我在田野里看小学生捉蚱蜢,那些“聪明”的孩子,扑来扑去,屡扑屡失,而那些乡下孩子却反应灵敏,一扑一得。

⑶乡下孩子在教室里认字认不过教授的孩子,和教授的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩子,在意义上是相同的。我并不责备自己孩子蚱蜢捉得少,因为我的孩子并没有机会练习,他们日常并不在田野里跑惯——我为自己孩子所做的辩护是不是也可以用之于乡下孩子在认字上的“愚”呢?我想是很适当的,乡下孩子不像教授的孩子到处看见书籍,这不是他们日常所混熟的环境。教授的孩子并不见得一定是遗传上有什么特别善于识字的能力,显而易见的却是有着易于识字的环境。

⑷这样看来,说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,而是说乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多。我们是不是也因之可以说乡下多文盲是因为乡下本来无需文字眼睛呢?说到这里,我们应当讨论一下文字的用处了。

⑸乡土社会的人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。在社会学上我们称之作“面对面的社群”。在这样的社群里甚至可以不必见面而知道对方是谁。归有光的《项脊轩记》里说,他日常接触的老是那些人,所以日子久了可凭脚声来辨别来者是谁。在面对面的社群里一起生活的人是可以不必通名报姓的。“贵姓大名”是因为我们不熟悉而用的。熟悉的人大可不必如此,足声、声气等都可以是足够的“报名”。

⑹文字发生之初是“结绳记事”,需要结绳来记事是为了在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍,我们不能当面讲话,才需要找一些东西来代话。在广西瑶山,部落有急,就派人送一枚铜钱到别的部落里去,对方接到这记号,立刻派人来救。这是“文字”,一种双方约好代表一种意义的记号。如果是面对面可以直接说话时,这种被预先约好的意义所拘束的记号,不但多余,而且有时会词不达意引起误会的。

⑺文字所能传的情、达的意是不完全的。这不完全是出于“间接接触”的原因。我们所要传达的情意是和当时当地的外局相配合的。你用文字把当时当地的情意记下来,如果在异时异地的圜局中去看,所会引起的反应很难尽合于当时当地的圜局中可能引起的反应。文字常有这个无可补救的缺陷。于是在利用文字时,我们要讲究文法和艺术。文法和艺术在减少文字的“走样”。

⑻说话时,我们可以不注意文法。因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用。我们可以用手指指着自己而在话里吃去一个“我”字。在写作时却得尽量依着文法去写成完整的句子。不合文法的字词难免引起人家的误会。说话时我们如果用了完整的句子,显得迂阔而又可笑。

⑼文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。当我们有了电话、广播的时候,书信文告的地位已经大受影响。等传真技术发达之后,是否还用得到文字,是很成问题的。这样说来,在乡土社会里,面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?

⑽进一步说,在面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。语言像是个社会定下的筛子,如果我们有一种情意和这筛子的格子不同也就漏不过去。这个筛子帮助了人和人间的了解,而同时也使人和人间的情意公式化了,使每一人,每一刻的实际情意都走了一点样。我们永远在削足适履,使感觉敏锐的人怨恨语言的束缚。李贺要在这束缚中去求比较切近的表达,难怪他要呕尽心血了。于是,在熟人中,我们话也少了,我们“眉目传情”,我们抛开了比较间接的象征原料,而求更直接的会意了。在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。

⑾我决不是说我们不必推行文字下乡,在现代化的过程中,我们已经开始抛离乡土社会,文字是现代化的工具。我要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于乡下人的“愚”,而是由于乡土社会的本质。提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.乡下人大多不识字,这是符合实际的事实,但并不能据此推断出:乡下人生下来就是识字能力差、学习能力弱的人。

B.“足声、声气”“可以是足够的‘报名’”,可见在面对面的社群中,有时仅凭足音、声气等信息,我们便能成功辨识彼此。

C.相较于面对面的说话,文字交流能突破时空阻隔,但其具有无法规避的缺陷,未能像前者一样做到完善无缺地传情达意。

D.作者认为,“文字下乡”的必要性毋庸置疑,但对于“乡土社会的文盲”现象,还需从社会环境等方面推究深层原因。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.在捉蚱蜢和认字的事项上,乡下孩子和教授孩子表现各异,各擅胜场。文章将两者进行对比,旨在证明人各有所长,也各有所短。

B.从第七段的内容可以推断,当我们回看自己以前所写的文字时,此时此刻触发的感受未必与最初借助文字所要表达的情意完全契合。

C.与文字相比,说话同样也可以讲究文法,只是在言语交流的情境中,由于我们还能凭借辅助表情来帮助传情达意,故而无此必要。

D.我们所要表达的情意与语言“这筛子的格子”不同也就漏不过去,文章运用比喻论证,形象地阐明了语言与情意表达之间的关系。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑“文字的缺陷”观点的一项是( )

A.《淮南子》中描写仓颉造字时的情形:“天雨粟,鬼夜哭”。

B.曹丕在《典论·论文》中提出:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”。

C.陆机在《文赋》中记述:每次写作时总担忧“意不称物,文不逮意”。

D.韩愈认为:学习古文辞,应“师其意、不师其辞”,写作宜“自树立、不因循”。

4.请根据材料,简要分析台儿沟其他姑娘对香雪的发现不感兴趣的原因。

台儿沟这个小村和它的十几户乡亲,掩藏在大山的皱褶里,年复一年。而后,台儿沟作为火车沿途停靠的站点,上了列车时刻表。每当火车到站时,香雪(台儿沟唯一考上初中的人)等姑娘们朝火车经过的地方跑去。香雪发现了火车行李架上一只普通的学生书包,但台儿沟的其他姑娘却对香雪的发现不感兴趣。

5.《乡土中国》一书,既体现出专业研究者旁征博引的学识积淀,又具有类似于科普著作的浅显通俗的特点。请结合材料简要分析。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中国农业科学院饲料研究所与北京首钢朗泽新能源科技有限公司10月30日联合宣布,经多年联合攻关,全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的一步合成,并已形成万吨级工业产能。

首钢朗泽突破了乙醇梭菌蛋白制备核心关键技术,大幅度提高反应速度(22秒合成),创造了工业化条件下一步生物合成蛋白质获得率最高85%的世界纪录,并成功实现工业化应用。该项研究以含一氧化碳、二氧化碳的工业尾气和氨水为主要原料,“无中生有”制造新型饲料蛋白资源,将无机的氮和碳转化为有机的氮和碳,实现了从0到1的自主创新,具有完全自主知识产权。

(摘编自瞿剑《全球首次实现规模化一氧化碳合成蛋白质》)

材料二:

一氧化碳合成蛋白质,来源于饲料所与首钢朗泽的偶然结合。数年前,首钢朗泽专注于气体生物发酵合成乙醇工艺研发。研究人员发现,在乙醇分离蒸馏过程中还有一种“麻烦的黏稠的物质”,于是就把它分离出来想要弄清楚其成分,把样品送到饲料所后,饲料所赫然发现,这些黏稠物居然主要是蛋白质(乙醇梭菌蛋白)。

一氧化碳合成蛋白质,有什么重大意义呢?以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白(蛋白含量83%)计,相当于2800万吨进口大豆当量,即我国大豆年进口量的1/3.同时,人工合成蛋白还开辟了一条“低成本非传统动植物资源生产优质饲料蛋白质”的新途径,每生产1000万吨该蛋白,相当于减少二氧化碳排放2.5亿吨。

(摘编自郑琳《一氧化碳合成蛋白质,工业尾气竟变成饲料》)

材料三:

饲料研究所所长戴小枫告诉《中国科学报》,一步生物合成饲料蛋白实现工业化生产有助于我国摆脱“大豆进口依赖综合征”和实现“碳中和”。

据测算,中国每年至少可产生1.2万亿立方米富含一氧化碳的工业尾气,如将这些工业尾气采用生物发酵技术进行高效清洁利用,可年产乙醇梭菌蛋白1000万吨,替代鱼粉和大豆蛋白。

国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员李爱科认为,该成果最大的亮点在于“以微生物蛋白生产来破解蛋白质短缺难题”。他介绍说,我国从20世纪80年代起就将“微生物蛋白生产”列为研究课题,但进步较缓;国际上也长期在研究从碳化合物合成蛋白的问题,但一直都没能实现产业化,而联合研发团队让这一构想变为现实。他说,如果能实现生物合成蛋白更大规模的产业化,对我国饲料蛋白供应、粮食安全等意义重大。

(摘编自赵广立《乙醇梭菌蛋白何以成了“香饽饽”》)

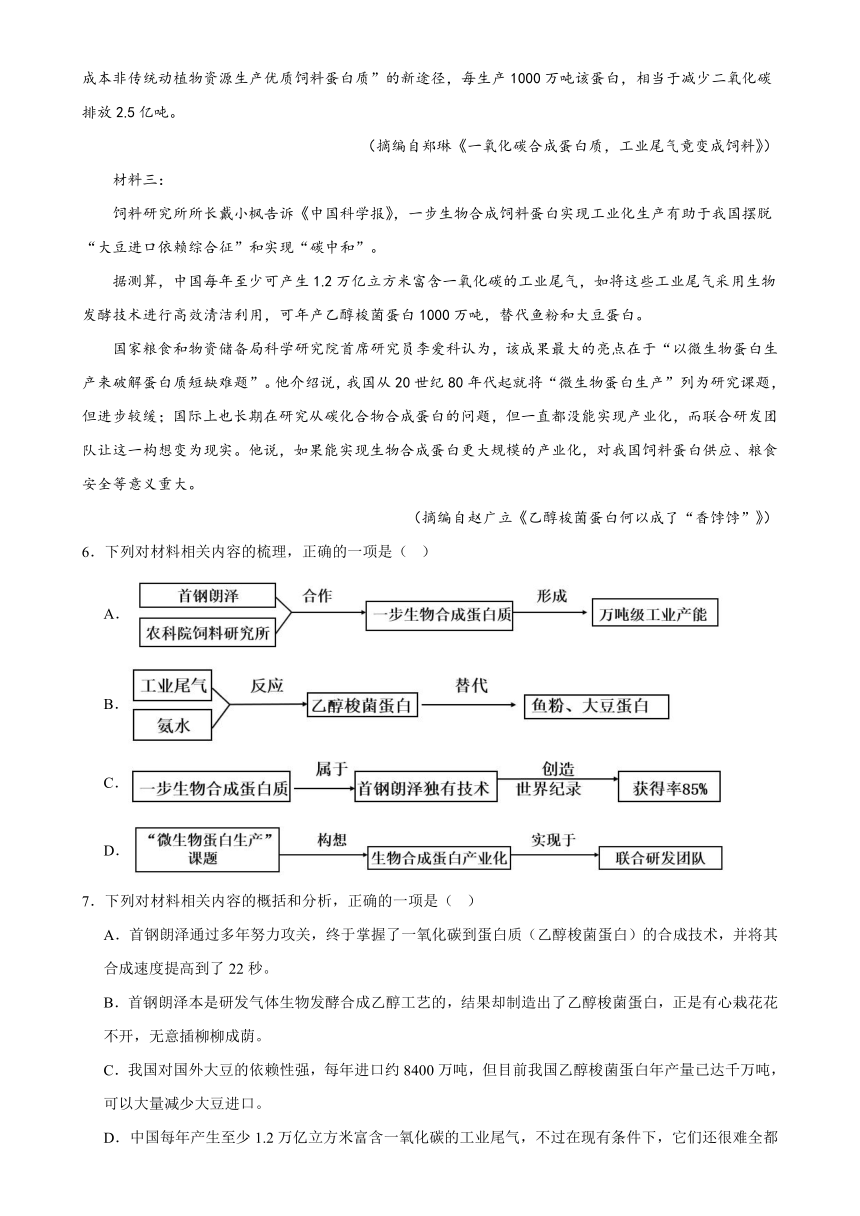

6.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

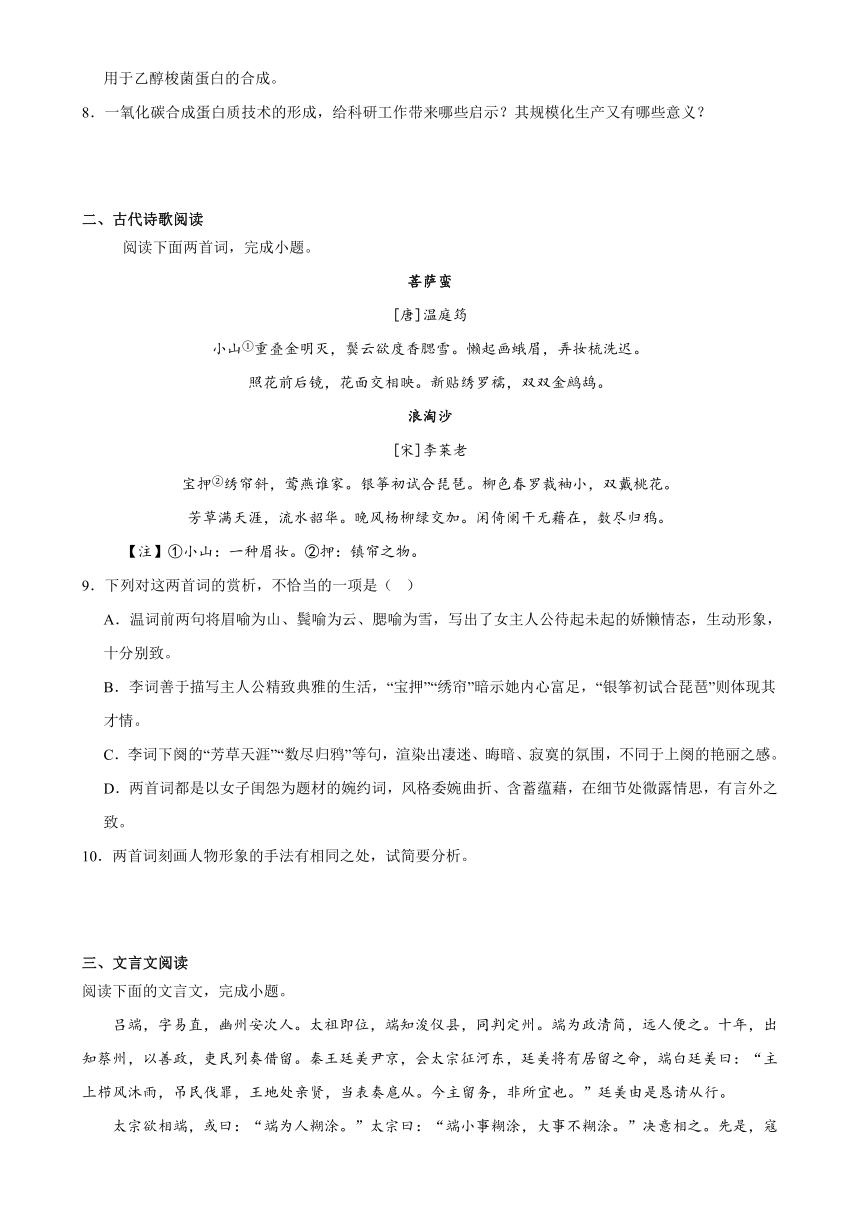

7.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.首钢朗泽通过多年努力攻关,终于掌握了一氧化碳到蛋白质(乙醇梭菌蛋白)的合成技术,并将其合成速度提高到了22秒。

B.首钢朗泽本是研发气体生物发酵合成乙醇工艺的,结果却制造出了乙醇梭菌蛋白,正是有心栽花花不开,无意插柳柳成荫。

C.我国对国外大豆的依赖性强,每年进口约8400万吨,但目前我国乙醇梭菌蛋白年产量已达千万吨,可以大量减少大豆进口。

D.中国每年产生至少1.2万亿立方米富含一氧化碳的工业尾气,不过在现有条件下,它们还很难全都用于乙醇梭菌蛋白的合成。

8.一氧化碳合成蛋白质技术的形成,给科研工作带来哪些启示?其规模化生产又有哪些意义?

二、古代诗歌阅读

阅读下面两首词,完成小题。

菩萨蛮

[唐]温庭筠

小山①重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。新贴绣罗襦,双双金鹧鸪。

浪淘沙

[宋]李莱老

宝押②绣帘斜,莺燕谁家。银筝初试合琵琶。柳色春罗裁袖小,双戴桃花。

芳草满天涯,流水韶华。晚风杨柳绿交加。闲倚阑干无藉在,数尽归鸦。

【注】①小山:一种眉妆。②押:镇帘之物。

9.下列对这两首词的赏析,不恰当的一项是( )

A.温词前两句将眉喻为山、鬓喻为云、腮喻为雪,写出了女主人公待起未起的娇懒情态,生动形象,十分别致。

B.李词善于描写主人公精致典雅的生活,“宝押”“绣帘”暗示她内心富足,“银筝初试合琵琶”则体现其才情。

C.李词下阕的“芳草天涯”“数尽归鸦”等句,渲染出凄迷、晦暗、寂寞的氛围,不同于上阕的艳丽之感。

D.两首词都是以女子闺怨为题材的婉约词,风格委婉曲折、含蓄蕴藉,在细节处微露情思,有言外之致。

10.两首词刻画人物形象的手法有相同之处,试简要分析。

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

吕端,字易直,幽州安次人。太祖即位,端知浚仪县,同判定州。端为政清简,远人便之。十年,出知蔡州,以善政,吏民列奏借留。秦王廷美尹京,会太宗征河东,廷美将有居留之命,端白廷美曰:“主上栉风沐雨,吊民伐罪,王地处亲贤,当表奏扈从。今主留务,非所宜也。”廷美由是恳请从行。

太宗欲相端,或曰:“端为人糊涂。”太宗曰:“端小事糊涂,大事不糊涂。”决意相之。先是,寇准为参知政事,端既为相,虑己先居相位,恐准不平,乃请参知政事与宰相押班知印,同升政事堂,太宗从之。时同列奏对多有异议惟端罕所建明上谕自今中书事必经吕端详酌乃得闻奏端愈谦让不自当。

初,李继迁扰西鄙,保安军奏获其母。太宗欲诛之,以寇准居枢密副使,独召与谋。准退,过相幕,端疑谋大事,邀谓准曰:“边鄙常事,端不必与知,若军国大计,端备位宰相,不可不知也。”准遂告其故。端曰:“何以处之?”准曰:“欲斩于保安军北门外,以戒凶逆。”端曰:“必若此,非计之得也,愿少缓之,端将覆奏。”入曰:“昔项羽得太公,欲烹之,高祖曰:‘愿分我一杯羹。’夫举大事不顾其亲,况继迁悖逆之人乎?陛下今日杀之,明日继迁可擒乎?若其不然,徒坚其叛心尔。”太宗曰:“然则何如?”端曰:“以臣之愚,宜置于延州,使善养视之,以招来继迁。虽不能即降,终可以系其心,而母死生之命在我矣。”太宗抚髀称善曰:“微卿,几误我事。”遂用其策。其母后终老延州,继迁寻亦死,继迁子竟纳款请命,端之力也。

太宗不豫,真宗为皇太子,端日与太子问起居。及疾大渐,内侍王继恩忌太子英明,阴与参知政事李昌龄、殿前都指挥使李继勋、知制诰胡旦谋立故楚王元佐。太宗崩,李皇后命继恩召端,端知有变,锁继恩于阁内,使人守之而入,皇后曰:“宫车晏驾,立嗣以长,顺也,今将如何?”端曰:“先帝立太子正为今日,今始弃天下,岂可遽违命有异议邪?”真宗既立,垂帘引见群臣,端请卷帘,升殿审视,然后降阶,率群臣拜呼万岁。

(节选自《宋史·吕端传》)

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.时同列奏对多/有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端详酌/乃得闻奏/端愈谦让不自当

B.时同列奏对/多有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端详酌/乃得闻奏/端愈谦让不自当

C.时同列奏对/多有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端/详酌乃得闻奏/端愈谦让不自当

D.时同列奏对多/有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端/详酌乃得闻奏/端愈谦让不自当

12.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“押班”指朝会领班,起于唐;宋时,由参知政事、宰相分日押班。

B.“亲”和“亲戚”中“亲”都是指和自己有血缘关系的人。

C.“纳款”指向敌人投降归顺;纳款请命,意为投降朝廷并请求归附。

D.“起居”指每五日群臣随宰相入见皇帝,其制始于后唐明宗,宋沿袭之。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.吕端为政清正简要,颇得民心。他先后在浚仪县、定州、蔡州担任官职,因为政绩良好,当地的官员和百姓都希望吕端能留任。

B.吕端为相持重,颇识大体。他先当上宰相,担心寇准心中不满,奏请皇上同意寇准参与执掌宰相事务。

C.吕端察事以微,思虑深远。太宗本想杀死李继迁的母亲,吕端知晓后,劝谏太宗不杀她且善养她。后来李继迁的儿子终于归顺了朝廷。

D.宋太宗的病情加剧,内侍王继恩私下里与部分官员计划立先前的楚王元佐,面对李皇后对继承人的询问,吕端认为不应该违背太宗的遗愿而另行考虑。

14.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)太宗抚髀称善曰:“微卿,几误我事。”遂用其策。

(2)真宗既立,垂帘引见群臣,端请卷帘,升殿审视,然后降阶,率群臣拜呼万岁。

(3)禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳神焦思,居外十三年,过家门不敢入。

四、名篇名句默写

15.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈在《师说》中将“为子择师”与自己不从师对照起来,强调这样做的结果是“ , ”,以此来证明“耻学于师”的错误。

(2)《赤壁赋》中,经过苏轼的劝说,朋友心中的愁绪顿释,二人酣宴畅饮,直到“ , ”,才借着酒意沉沉睡去。

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子的几位弟子各具特点,从“ ”中我们可以读出子路的直率。但孔子对他的“言志”却并不满意,这一点可以从“ ”中得到验证。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

新疆棉区有 的自然条件,日照充足,气候干旱,雨量稀少,棉花种植属灌溉棉;耕作制度为一年一熟,种植规模大,机械化程度较高,产棉量约占我国棉产量的50%。新疆长绒棉品质优良,各项质量指标均超过国家标准。新疆棉花产业在我国国民经济中举足轻重。

根据国家统计局数据显示,2020年,新疆棉区气候条件较为适宜,病虫害概率发生较轻,棉花单位面积产量比上年有所增加。以前,每年九、十月间,新疆就形成了百万“采棉大军”赴疆采棉的壮观景况。现在,随着新疆棉花生产实现高度机械化,就不再需要大量的“采棉工”了。所谓“强迫劳动”的说法纯属 ,洁白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑,那些污蔑的谎言终将 。

新疆棉,是新疆大地的云朵,她以超强的柔软温暖了我们的衣衫,她以纯白的棉浪绽放了农民的笑脸,她以无垠的辽阔打开了中国向西的门户。新疆棉,亚克西!新疆棉,中国心!

16.请在文中横线处填入恰当的成语。

17.文中画波浪线的句子有三处语病,请写出修改后的句子。

18.文中画横线的句子使用了比喻、排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。

六、作文

19.阅读下面的材料,根据要求写作。

对当下很多时代性话题,我们可以在交流和争辩中互相妥协,以求达成共识;也可以不追求达成共识,在交流和争辩中另有收获。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案:

1.C 2.A 3.C 4.①乡土社会是一个面对面的社群。在这样一个环境中,乡下人可借助诸如语言等的象征原料来进行日常交流,没有使用文字的刚性需求。②台儿沟地处大山,人口稀少,正是这样一个“面对面往来”的乡土社会,没有使用文字来帮助生活的刚性需要,因此台儿沟的其他姑娘自然对与文字、知识相关的书包不感兴趣。 5.(一)旁征博引:指广泛征引材料,学术视野开阔,显示出深厚的学识积淀。如作者在行文中既援引社会学的专业术语“面对面的社群”来说理,又转述《项脊轩记》“结绳记事”、李贺“呕心沥血”等古典文献的记载,还能引述广西瑶山部落的事例。

(二)浅显通俗:指文章风格浅显平易,通俗易懂。如①借助日常生活事件来阐释理论观点,论述深入浅出。如以口语表达中“用手指指着自己省去‘我’”的日常事件来论述“说话可以不讲究文法”;②运用比喻论证,说理形象,化深奥为浅显。如以“筛子”的比喻论述“语言与表情达意”的关系;③遣辞用字,多用口语式表述,语言浅显易懂。如“我们是不是说”“我决不是说”等话语,娓娓道来,如话家长。

6.A 7.D 8.启示:①进行科学研究,要耐得住寂寞,不懈攻关。②要善于合作,形成优势互补。③要善于发现研究中出现的新问题、新事物。

意义:①减少大豆进口,增加蛋白质生产,保障粮食安全。②有助于破解蛋白质短缺难题。③大量消除工业尾气,保护环境,助力实现碳中和。

9.B 10.①动作描写:温词写主人公早晨懒懒打扮、精心慢慢梳洗,刻画出女子慵懒、倦怠的形象。李词写主人公试弹琵琶、精心梳妆、闲静地倚靠栏杆、遍数归鸦,刻画出女子盼望爱人归来的寂寞惆怅的形象。②衬托:温词写主人公身穿新贴绣的罗袄,图案竟是鹧鸪双双,反衬女子内心的孤独寂寞(或身穿新贴绣的罗袄,上面绣着金鹧鸪,衬托出女子的精致秀美)。李词写主人公居处有“宝押”“绣帘”,豪华优雅,衬托出女子的端庄、典雅、美丽。

11.B 12.B 13.A 14.(1)太宗拍着大腿称好,并说:“要不是爱卿,几乎误了我的大事。”就采用了他的计策。

(2)宋真宗登基后,垂帘引见诸位大臣,吕端请求皇上卷帘,走上前去仔细查看,这样之后才走下台阶,率领群臣跪拜并高呼万岁。

(3)禹为先父鲧因治水无功而受严惩深感痛心,因此劳神苦思,在外十三年,经过自己家门也不敢进入。

15. 小学而大遗 吾未见其明也 肴核既尽 杯盘狼籍 子路率尔而对曰 夫子哂之

16.得天独厚 子虚乌有(无中生有、无稽之谈) 不攻自破 17.国家统计局数据显示,2020年,新疆棉区气候条件较为适宜,病虫害发生概率较低,棉花单位面积产量比上年有所增加。 18.“新疆棉,是新疆大地的云朵”是比喻句,将“新疆棉”比成“云朵”,二者在色彩和形状上相似,生动形象地展现了新疆棉的洁白与柔软。“她以……她以……她以……”是排比句,增强了语势,叙述了新疆棉品质优良、带来富裕、促进对外贸易三个方面的内容,强调了新疆棉的多重价值,表达了对新疆棉的赞美之情。

19.例文:

妥协与不妥协:共存于时代的多元思考

时代在变,话题在更迭,人们在交流与争辩中寻找共识,或在不追求共识中寻求新的启示。这便是我对当下时代性话题的观察与思考。

妥协,是我们在交流和争辩中寻求的一种平衡。它意味着在意见的碰撞中,双方愿意放下坚持,以求达到双方都能接受的结果。这就像是一场旷日持久的谈判,双方都在寻找那个最能满足双方利益的平衡点。妥协不是简单的退让,而是深度的理解与尊重。它承认每个人都有自己的立场和观点,也承认这个世界并非非黑即白,而是多彩的、复杂的。

然而,妥协并非总是最佳选择。有时,我们需要在交流和争辩中坚持己见,不追求达成共识。这是因为,正是这种坚持和争议,让我们有机会更深入地了解问题,更全面地思考解决方案。它也意味着我们有勇气面对挑战,不畏缩、不逃避。

举个例子,当我们讨论环境保护时,有人主张采取严格的环保措施,限制工业发展;有人则认为经济发展更重要,环保措施应适度。在这个问题上,我们可能无法达成共识。然而,这种争议却能引发我们更深入地思考:如何在经济发展和环境保护之间找到平衡?如何在满足当代人的需求的同时,不损害未来几代人的利益?这种思考的过程,比单纯的寻求共识更有价值。

妥协与不妥协,看似矛盾,实则相辅相成。妥协让我们在交流和争辩中找到平衡,不妥协则让我们在争议中深入思考。它们都是我们应对复杂世界的工具,帮助我们在多元的观点中找到自己的定位。

所以,当我们面对时代性话题时,既要有妥协的智慧,也要有不妥协的勇气。我们要学会在交流和争辩中找到平衡点,也要敢于面对争议,深入思考问题的本质。只有这样,我们才能在复杂的世界中找到自己的方向。

妥协与不妥协并非孤立存在,而是相互依存的两个方面。它们共同构成了我们对世界的认知和理解。在这个多元、复杂的世界里,我们需要有足够的智慧去理解他人、尊重他人,也需要有足够的勇气去坚持自己、挑战自己。只有这样,我们才能在交流和争辩中找到真正的收获,让我们的思考更加深入、全面。

最后,我想说,无论我们选择妥协还是不妥协,最重要的是保持开放的心态和对世界的热爱。只有这样,我们才能在时代的洪流中找到自己的位置,活出自己的价值。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

⑴乡下人在城里人眼睛里是“愚”的。因为他们是“文盲”,白生了眼睛,连字都不识。这自然是事实。可是如果说不识字就是愚,我心里总难甘服。“愚”如果是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。智力是学习的能力。如果一个人没有机会学习,不论他有没有学习的能力,还是学不到什么的。我们是不是说乡下人不但不识字,而且识字的能力都不及人呢?

⑵我记起在乡下时的事来了。同事中有些孩子送进了乡间小学,在课程上这些孩子比乡下孩子学得快、成绩好。教员们总夸奖这些孩子聪明。这等于说教授的孩子智力高。我对于这些恭维自然是私心窃喜。但有一天,我在田野里看小学生捉蚱蜢,那些“聪明”的孩子,扑来扑去,屡扑屡失,而那些乡下孩子却反应灵敏,一扑一得。

⑶乡下孩子在教室里认字认不过教授的孩子,和教授的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩子,在意义上是相同的。我并不责备自己孩子蚱蜢捉得少,因为我的孩子并没有机会练习,他们日常并不在田野里跑惯——我为自己孩子所做的辩护是不是也可以用之于乡下孩子在认字上的“愚”呢?我想是很适当的,乡下孩子不像教授的孩子到处看见书籍,这不是他们日常所混熟的环境。教授的孩子并不见得一定是遗传上有什么特别善于识字的能力,显而易见的却是有着易于识字的环境。

⑷这样看来,说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,而是说乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多。我们是不是也因之可以说乡下多文盲是因为乡下本来无需文字眼睛呢?说到这里,我们应当讨论一下文字的用处了。

⑸乡土社会的人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。在社会学上我们称之作“面对面的社群”。在这样的社群里甚至可以不必见面而知道对方是谁。归有光的《项脊轩记》里说,他日常接触的老是那些人,所以日子久了可凭脚声来辨别来者是谁。在面对面的社群里一起生活的人是可以不必通名报姓的。“贵姓大名”是因为我们不熟悉而用的。熟悉的人大可不必如此,足声、声气等都可以是足够的“报名”。

⑹文字发生之初是“结绳记事”,需要结绳来记事是为了在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍,我们不能当面讲话,才需要找一些东西来代话。在广西瑶山,部落有急,就派人送一枚铜钱到别的部落里去,对方接到这记号,立刻派人来救。这是“文字”,一种双方约好代表一种意义的记号。如果是面对面可以直接说话时,这种被预先约好的意义所拘束的记号,不但多余,而且有时会词不达意引起误会的。

⑺文字所能传的情、达的意是不完全的。这不完全是出于“间接接触”的原因。我们所要传达的情意是和当时当地的外局相配合的。你用文字把当时当地的情意记下来,如果在异时异地的圜局中去看,所会引起的反应很难尽合于当时当地的圜局中可能引起的反应。文字常有这个无可补救的缺陷。于是在利用文字时,我们要讲究文法和艺术。文法和艺术在减少文字的“走样”。

⑻说话时,我们可以不注意文法。因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用。我们可以用手指指着自己而在话里吃去一个“我”字。在写作时却得尽量依着文法去写成完整的句子。不合文法的字词难免引起人家的误会。说话时我们如果用了完整的句子,显得迂阔而又可笑。

⑼文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。当我们有了电话、广播的时候,书信文告的地位已经大受影响。等传真技术发达之后,是否还用得到文字,是很成问题的。这样说来,在乡土社会里,面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?

⑽进一步说,在面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。语言像是个社会定下的筛子,如果我们有一种情意和这筛子的格子不同也就漏不过去。这个筛子帮助了人和人间的了解,而同时也使人和人间的情意公式化了,使每一人,每一刻的实际情意都走了一点样。我们永远在削足适履,使感觉敏锐的人怨恨语言的束缚。李贺要在这束缚中去求比较切近的表达,难怪他要呕尽心血了。于是,在熟人中,我们话也少了,我们“眉目传情”,我们抛开了比较间接的象征原料,而求更直接的会意了。在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。

⑾我决不是说我们不必推行文字下乡,在现代化的过程中,我们已经开始抛离乡土社会,文字是现代化的工具。我要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于乡下人的“愚”,而是由于乡土社会的本质。提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.乡下人大多不识字,这是符合实际的事实,但并不能据此推断出:乡下人生下来就是识字能力差、学习能力弱的人。

B.“足声、声气”“可以是足够的‘报名’”,可见在面对面的社群中,有时仅凭足音、声气等信息,我们便能成功辨识彼此。

C.相较于面对面的说话,文字交流能突破时空阻隔,但其具有无法规避的缺陷,未能像前者一样做到完善无缺地传情达意。

D.作者认为,“文字下乡”的必要性毋庸置疑,但对于“乡土社会的文盲”现象,还需从社会环境等方面推究深层原因。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.在捉蚱蜢和认字的事项上,乡下孩子和教授孩子表现各异,各擅胜场。文章将两者进行对比,旨在证明人各有所长,也各有所短。

B.从第七段的内容可以推断,当我们回看自己以前所写的文字时,此时此刻触发的感受未必与最初借助文字所要表达的情意完全契合。

C.与文字相比,说话同样也可以讲究文法,只是在言语交流的情境中,由于我们还能凭借辅助表情来帮助传情达意,故而无此必要。

D.我们所要表达的情意与语言“这筛子的格子”不同也就漏不过去,文章运用比喻论证,形象地阐明了语言与情意表达之间的关系。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑“文字的缺陷”观点的一项是( )

A.《淮南子》中描写仓颉造字时的情形:“天雨粟,鬼夜哭”。

B.曹丕在《典论·论文》中提出:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”。

C.陆机在《文赋》中记述:每次写作时总担忧“意不称物,文不逮意”。

D.韩愈认为:学习古文辞,应“师其意、不师其辞”,写作宜“自树立、不因循”。

4.请根据材料,简要分析台儿沟其他姑娘对香雪的发现不感兴趣的原因。

台儿沟这个小村和它的十几户乡亲,掩藏在大山的皱褶里,年复一年。而后,台儿沟作为火车沿途停靠的站点,上了列车时刻表。每当火车到站时,香雪(台儿沟唯一考上初中的人)等姑娘们朝火车经过的地方跑去。香雪发现了火车行李架上一只普通的学生书包,但台儿沟的其他姑娘却对香雪的发现不感兴趣。

5.《乡土中国》一书,既体现出专业研究者旁征博引的学识积淀,又具有类似于科普著作的浅显通俗的特点。请结合材料简要分析。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中国农业科学院饲料研究所与北京首钢朗泽新能源科技有限公司10月30日联合宣布,经多年联合攻关,全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的一步合成,并已形成万吨级工业产能。

首钢朗泽突破了乙醇梭菌蛋白制备核心关键技术,大幅度提高反应速度(22秒合成),创造了工业化条件下一步生物合成蛋白质获得率最高85%的世界纪录,并成功实现工业化应用。该项研究以含一氧化碳、二氧化碳的工业尾气和氨水为主要原料,“无中生有”制造新型饲料蛋白资源,将无机的氮和碳转化为有机的氮和碳,实现了从0到1的自主创新,具有完全自主知识产权。

(摘编自瞿剑《全球首次实现规模化一氧化碳合成蛋白质》)

材料二:

一氧化碳合成蛋白质,来源于饲料所与首钢朗泽的偶然结合。数年前,首钢朗泽专注于气体生物发酵合成乙醇工艺研发。研究人员发现,在乙醇分离蒸馏过程中还有一种“麻烦的黏稠的物质”,于是就把它分离出来想要弄清楚其成分,把样品送到饲料所后,饲料所赫然发现,这些黏稠物居然主要是蛋白质(乙醇梭菌蛋白)。

一氧化碳合成蛋白质,有什么重大意义呢?以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白(蛋白含量83%)计,相当于2800万吨进口大豆当量,即我国大豆年进口量的1/3.同时,人工合成蛋白还开辟了一条“低成本非传统动植物资源生产优质饲料蛋白质”的新途径,每生产1000万吨该蛋白,相当于减少二氧化碳排放2.5亿吨。

(摘编自郑琳《一氧化碳合成蛋白质,工业尾气竟变成饲料》)

材料三:

饲料研究所所长戴小枫告诉《中国科学报》,一步生物合成饲料蛋白实现工业化生产有助于我国摆脱“大豆进口依赖综合征”和实现“碳中和”。

据测算,中国每年至少可产生1.2万亿立方米富含一氧化碳的工业尾气,如将这些工业尾气采用生物发酵技术进行高效清洁利用,可年产乙醇梭菌蛋白1000万吨,替代鱼粉和大豆蛋白。

国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员李爱科认为,该成果最大的亮点在于“以微生物蛋白生产来破解蛋白质短缺难题”。他介绍说,我国从20世纪80年代起就将“微生物蛋白生产”列为研究课题,但进步较缓;国际上也长期在研究从碳化合物合成蛋白的问题,但一直都没能实现产业化,而联合研发团队让这一构想变为现实。他说,如果能实现生物合成蛋白更大规模的产业化,对我国饲料蛋白供应、粮食安全等意义重大。

(摘编自赵广立《乙醇梭菌蛋白何以成了“香饽饽”》)

6.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

7.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.首钢朗泽通过多年努力攻关,终于掌握了一氧化碳到蛋白质(乙醇梭菌蛋白)的合成技术,并将其合成速度提高到了22秒。

B.首钢朗泽本是研发气体生物发酵合成乙醇工艺的,结果却制造出了乙醇梭菌蛋白,正是有心栽花花不开,无意插柳柳成荫。

C.我国对国外大豆的依赖性强,每年进口约8400万吨,但目前我国乙醇梭菌蛋白年产量已达千万吨,可以大量减少大豆进口。

D.中国每年产生至少1.2万亿立方米富含一氧化碳的工业尾气,不过在现有条件下,它们还很难全都用于乙醇梭菌蛋白的合成。

8.一氧化碳合成蛋白质技术的形成,给科研工作带来哪些启示?其规模化生产又有哪些意义?

二、古代诗歌阅读

阅读下面两首词,完成小题。

菩萨蛮

[唐]温庭筠

小山①重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。新贴绣罗襦,双双金鹧鸪。

浪淘沙

[宋]李莱老

宝押②绣帘斜,莺燕谁家。银筝初试合琵琶。柳色春罗裁袖小,双戴桃花。

芳草满天涯,流水韶华。晚风杨柳绿交加。闲倚阑干无藉在,数尽归鸦。

【注】①小山:一种眉妆。②押:镇帘之物。

9.下列对这两首词的赏析,不恰当的一项是( )

A.温词前两句将眉喻为山、鬓喻为云、腮喻为雪,写出了女主人公待起未起的娇懒情态,生动形象,十分别致。

B.李词善于描写主人公精致典雅的生活,“宝押”“绣帘”暗示她内心富足,“银筝初试合琵琶”则体现其才情。

C.李词下阕的“芳草天涯”“数尽归鸦”等句,渲染出凄迷、晦暗、寂寞的氛围,不同于上阕的艳丽之感。

D.两首词都是以女子闺怨为题材的婉约词,风格委婉曲折、含蓄蕴藉,在细节处微露情思,有言外之致。

10.两首词刻画人物形象的手法有相同之处,试简要分析。

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

吕端,字易直,幽州安次人。太祖即位,端知浚仪县,同判定州。端为政清简,远人便之。十年,出知蔡州,以善政,吏民列奏借留。秦王廷美尹京,会太宗征河东,廷美将有居留之命,端白廷美曰:“主上栉风沐雨,吊民伐罪,王地处亲贤,当表奏扈从。今主留务,非所宜也。”廷美由是恳请从行。

太宗欲相端,或曰:“端为人糊涂。”太宗曰:“端小事糊涂,大事不糊涂。”决意相之。先是,寇准为参知政事,端既为相,虑己先居相位,恐准不平,乃请参知政事与宰相押班知印,同升政事堂,太宗从之。时同列奏对多有异议惟端罕所建明上谕自今中书事必经吕端详酌乃得闻奏端愈谦让不自当。

初,李继迁扰西鄙,保安军奏获其母。太宗欲诛之,以寇准居枢密副使,独召与谋。准退,过相幕,端疑谋大事,邀谓准曰:“边鄙常事,端不必与知,若军国大计,端备位宰相,不可不知也。”准遂告其故。端曰:“何以处之?”准曰:“欲斩于保安军北门外,以戒凶逆。”端曰:“必若此,非计之得也,愿少缓之,端将覆奏。”入曰:“昔项羽得太公,欲烹之,高祖曰:‘愿分我一杯羹。’夫举大事不顾其亲,况继迁悖逆之人乎?陛下今日杀之,明日继迁可擒乎?若其不然,徒坚其叛心尔。”太宗曰:“然则何如?”端曰:“以臣之愚,宜置于延州,使善养视之,以招来继迁。虽不能即降,终可以系其心,而母死生之命在我矣。”太宗抚髀称善曰:“微卿,几误我事。”遂用其策。其母后终老延州,继迁寻亦死,继迁子竟纳款请命,端之力也。

太宗不豫,真宗为皇太子,端日与太子问起居。及疾大渐,内侍王继恩忌太子英明,阴与参知政事李昌龄、殿前都指挥使李继勋、知制诰胡旦谋立故楚王元佐。太宗崩,李皇后命继恩召端,端知有变,锁继恩于阁内,使人守之而入,皇后曰:“宫车晏驾,立嗣以长,顺也,今将如何?”端曰:“先帝立太子正为今日,今始弃天下,岂可遽违命有异议邪?”真宗既立,垂帘引见群臣,端请卷帘,升殿审视,然后降阶,率群臣拜呼万岁。

(节选自《宋史·吕端传》)

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.时同列奏对多/有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端详酌/乃得闻奏/端愈谦让不自当

B.时同列奏对/多有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端详酌/乃得闻奏/端愈谦让不自当

C.时同列奏对/多有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端/详酌乃得闻奏/端愈谦让不自当

D.时同列奏对多/有异议/惟端罕所建明/上谕/自今中书事必经吕端/详酌乃得闻奏/端愈谦让不自当

12.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“押班”指朝会领班,起于唐;宋时,由参知政事、宰相分日押班。

B.“亲”和“亲戚”中“亲”都是指和自己有血缘关系的人。

C.“纳款”指向敌人投降归顺;纳款请命,意为投降朝廷并请求归附。

D.“起居”指每五日群臣随宰相入见皇帝,其制始于后唐明宗,宋沿袭之。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.吕端为政清正简要,颇得民心。他先后在浚仪县、定州、蔡州担任官职,因为政绩良好,当地的官员和百姓都希望吕端能留任。

B.吕端为相持重,颇识大体。他先当上宰相,担心寇准心中不满,奏请皇上同意寇准参与执掌宰相事务。

C.吕端察事以微,思虑深远。太宗本想杀死李继迁的母亲,吕端知晓后,劝谏太宗不杀她且善养她。后来李继迁的儿子终于归顺了朝廷。

D.宋太宗的病情加剧,内侍王继恩私下里与部分官员计划立先前的楚王元佐,面对李皇后对继承人的询问,吕端认为不应该违背太宗的遗愿而另行考虑。

14.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)太宗抚髀称善曰:“微卿,几误我事。”遂用其策。

(2)真宗既立,垂帘引见群臣,端请卷帘,升殿审视,然后降阶,率群臣拜呼万岁。

(3)禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳神焦思,居外十三年,过家门不敢入。

四、名篇名句默写

15.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈在《师说》中将“为子择师”与自己不从师对照起来,强调这样做的结果是“ , ”,以此来证明“耻学于师”的错误。

(2)《赤壁赋》中,经过苏轼的劝说,朋友心中的愁绪顿释,二人酣宴畅饮,直到“ , ”,才借着酒意沉沉睡去。

(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子的几位弟子各具特点,从“ ”中我们可以读出子路的直率。但孔子对他的“言志”却并不满意,这一点可以从“ ”中得到验证。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

新疆棉区有 的自然条件,日照充足,气候干旱,雨量稀少,棉花种植属灌溉棉;耕作制度为一年一熟,种植规模大,机械化程度较高,产棉量约占我国棉产量的50%。新疆长绒棉品质优良,各项质量指标均超过国家标准。新疆棉花产业在我国国民经济中举足轻重。

根据国家统计局数据显示,2020年,新疆棉区气候条件较为适宜,病虫害概率发生较轻,棉花单位面积产量比上年有所增加。以前,每年九、十月间,新疆就形成了百万“采棉大军”赴疆采棉的壮观景况。现在,随着新疆棉花生产实现高度机械化,就不再需要大量的“采棉工”了。所谓“强迫劳动”的说法纯属 ,洁白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑,那些污蔑的谎言终将 。

新疆棉,是新疆大地的云朵,她以超强的柔软温暖了我们的衣衫,她以纯白的棉浪绽放了农民的笑脸,她以无垠的辽阔打开了中国向西的门户。新疆棉,亚克西!新疆棉,中国心!

16.请在文中横线处填入恰当的成语。

17.文中画波浪线的句子有三处语病,请写出修改后的句子。

18.文中画横线的句子使用了比喻、排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。

六、作文

19.阅读下面的材料,根据要求写作。

对当下很多时代性话题,我们可以在交流和争辩中互相妥协,以求达成共识;也可以不追求达成共识,在交流和争辩中另有收获。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案:

1.C 2.A 3.C 4.①乡土社会是一个面对面的社群。在这样一个环境中,乡下人可借助诸如语言等的象征原料来进行日常交流,没有使用文字的刚性需求。②台儿沟地处大山,人口稀少,正是这样一个“面对面往来”的乡土社会,没有使用文字来帮助生活的刚性需要,因此台儿沟的其他姑娘自然对与文字、知识相关的书包不感兴趣。 5.(一)旁征博引:指广泛征引材料,学术视野开阔,显示出深厚的学识积淀。如作者在行文中既援引社会学的专业术语“面对面的社群”来说理,又转述《项脊轩记》“结绳记事”、李贺“呕心沥血”等古典文献的记载,还能引述广西瑶山部落的事例。

(二)浅显通俗:指文章风格浅显平易,通俗易懂。如①借助日常生活事件来阐释理论观点,论述深入浅出。如以口语表达中“用手指指着自己省去‘我’”的日常事件来论述“说话可以不讲究文法”;②运用比喻论证,说理形象,化深奥为浅显。如以“筛子”的比喻论述“语言与表情达意”的关系;③遣辞用字,多用口语式表述,语言浅显易懂。如“我们是不是说”“我决不是说”等话语,娓娓道来,如话家长。

6.A 7.D 8.启示:①进行科学研究,要耐得住寂寞,不懈攻关。②要善于合作,形成优势互补。③要善于发现研究中出现的新问题、新事物。

意义:①减少大豆进口,增加蛋白质生产,保障粮食安全。②有助于破解蛋白质短缺难题。③大量消除工业尾气,保护环境,助力实现碳中和。

9.B 10.①动作描写:温词写主人公早晨懒懒打扮、精心慢慢梳洗,刻画出女子慵懒、倦怠的形象。李词写主人公试弹琵琶、精心梳妆、闲静地倚靠栏杆、遍数归鸦,刻画出女子盼望爱人归来的寂寞惆怅的形象。②衬托:温词写主人公身穿新贴绣的罗袄,图案竟是鹧鸪双双,反衬女子内心的孤独寂寞(或身穿新贴绣的罗袄,上面绣着金鹧鸪,衬托出女子的精致秀美)。李词写主人公居处有“宝押”“绣帘”,豪华优雅,衬托出女子的端庄、典雅、美丽。

11.B 12.B 13.A 14.(1)太宗拍着大腿称好,并说:“要不是爱卿,几乎误了我的大事。”就采用了他的计策。

(2)宋真宗登基后,垂帘引见诸位大臣,吕端请求皇上卷帘,走上前去仔细查看,这样之后才走下台阶,率领群臣跪拜并高呼万岁。

(3)禹为先父鲧因治水无功而受严惩深感痛心,因此劳神苦思,在外十三年,经过自己家门也不敢进入。

15. 小学而大遗 吾未见其明也 肴核既尽 杯盘狼籍 子路率尔而对曰 夫子哂之

16.得天独厚 子虚乌有(无中生有、无稽之谈) 不攻自破 17.国家统计局数据显示,2020年,新疆棉区气候条件较为适宜,病虫害发生概率较低,棉花单位面积产量比上年有所增加。 18.“新疆棉,是新疆大地的云朵”是比喻句,将“新疆棉”比成“云朵”,二者在色彩和形状上相似,生动形象地展现了新疆棉的洁白与柔软。“她以……她以……她以……”是排比句,增强了语势,叙述了新疆棉品质优良、带来富裕、促进对外贸易三个方面的内容,强调了新疆棉的多重价值,表达了对新疆棉的赞美之情。

19.例文:

妥协与不妥协:共存于时代的多元思考

时代在变,话题在更迭,人们在交流与争辩中寻找共识,或在不追求共识中寻求新的启示。这便是我对当下时代性话题的观察与思考。

妥协,是我们在交流和争辩中寻求的一种平衡。它意味着在意见的碰撞中,双方愿意放下坚持,以求达到双方都能接受的结果。这就像是一场旷日持久的谈判,双方都在寻找那个最能满足双方利益的平衡点。妥协不是简单的退让,而是深度的理解与尊重。它承认每个人都有自己的立场和观点,也承认这个世界并非非黑即白,而是多彩的、复杂的。

然而,妥协并非总是最佳选择。有时,我们需要在交流和争辩中坚持己见,不追求达成共识。这是因为,正是这种坚持和争议,让我们有机会更深入地了解问题,更全面地思考解决方案。它也意味着我们有勇气面对挑战,不畏缩、不逃避。

举个例子,当我们讨论环境保护时,有人主张采取严格的环保措施,限制工业发展;有人则认为经济发展更重要,环保措施应适度。在这个问题上,我们可能无法达成共识。然而,这种争议却能引发我们更深入地思考:如何在经济发展和环境保护之间找到平衡?如何在满足当代人的需求的同时,不损害未来几代人的利益?这种思考的过程,比单纯的寻求共识更有价值。

妥协与不妥协,看似矛盾,实则相辅相成。妥协让我们在交流和争辩中找到平衡,不妥协则让我们在争议中深入思考。它们都是我们应对复杂世界的工具,帮助我们在多元的观点中找到自己的定位。

所以,当我们面对时代性话题时,既要有妥协的智慧,也要有不妥协的勇气。我们要学会在交流和争辩中找到平衡点,也要敢于面对争议,深入思考问题的本质。只有这样,我们才能在复杂的世界中找到自己的方向。

妥协与不妥协并非孤立存在,而是相互依存的两个方面。它们共同构成了我们对世界的认知和理解。在这个多元、复杂的世界里,我们需要有足够的智慧去理解他人、尊重他人,也需要有足够的勇气去坚持自己、挑战自己。只有这样,我们才能在交流和争辩中找到真正的收获,让我们的思考更加深入、全面。

最后,我想说,无论我们选择妥协还是不妥协,最重要的是保持开放的心态和对世界的热爱。只有这样,我们才能在时代的洪流中找到自己的位置,活出自己的价值。

同课章节目录