第八单元【速记清单】-2023-2024学年高一语文单元速记·巧练(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 第八单元【速记清单】-2023-2024学年高一语文单元速记·巧练(统编版必修下册) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一语文必修下册单元知识速记

第八单元知识速记清单

1.课文回顾

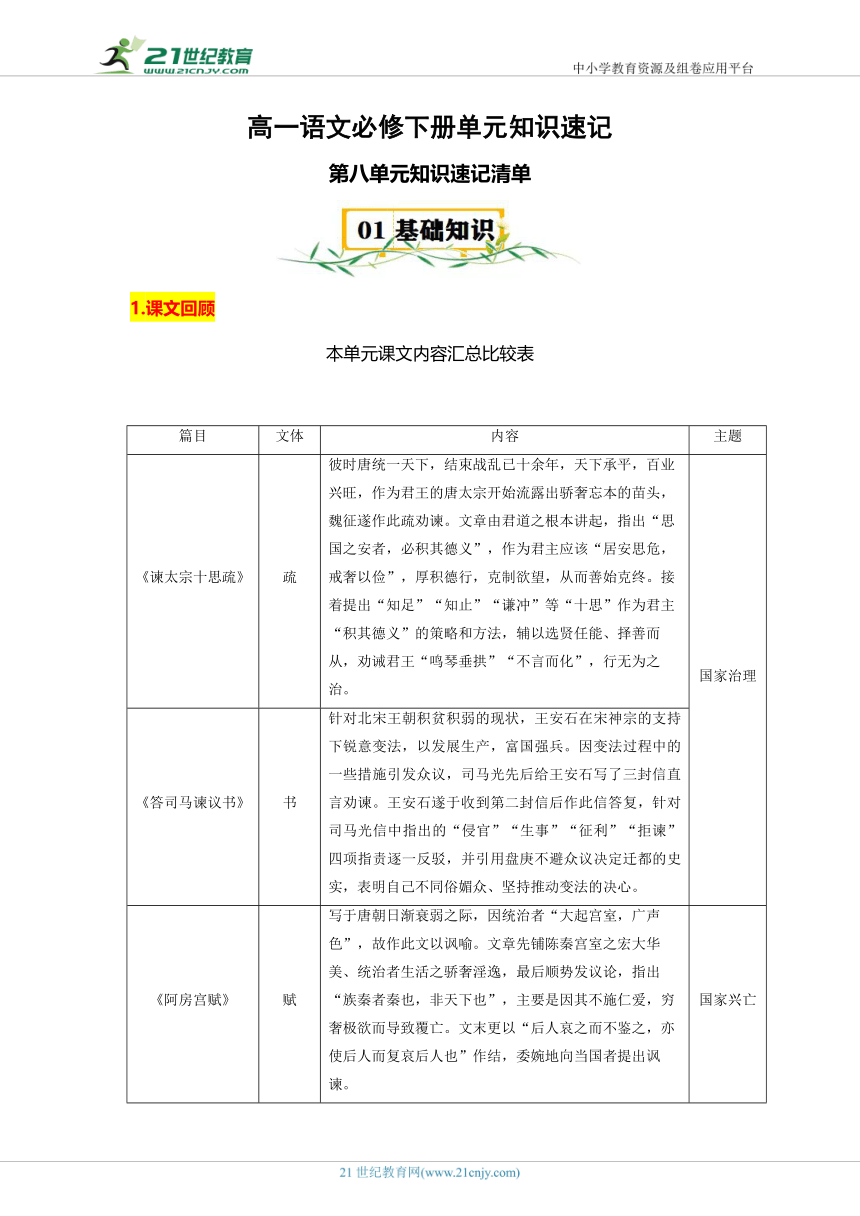

本单元课文内容汇总比较表

篇目 文体 内容 主题

彼时唐统一天下,结束战乱已十余年,天下承平,百业

兴旺,作为君王的唐太宗开始流露出骄奢忘本的苗头,

魏征遂作此疏劝谏。文章由君道之根本讲起,指出“思

国之安者,必积其德义”,作为君主应该“居安思危,

《谏太宗十思疏》 疏 戒奢以俭”,厚积德行,克制欲望,从而善始克终。接

着提出“知足”“知止”“谦冲”等“十思”作为君主

“积其德义”的策略和方法,辅以选贤任能、择善而

从,劝诫君王“鸣琴垂拱”“不言而化”,行无为之

国家治理

治。

针对北宋王朝积贫积弱的现状,王安石在宋神宗的支持

下锐意变法,以发展生产,富国强兵。因变法过程中的

一些措施引发众议,司马光先后给王安石写了三封信直

《答司马谏议书》 书 言劝谏。王安石遂于收到第二封信后作此信答复,针对

司马光信中指出的“侵官”“生事”“征利”“拒谏”

四项指责逐一反驳,并引用盘庚不避众议决定迁都的史

实,表明自己不同俗媚众、坚持推动变法的决心。

写于唐朝日渐衰弱之际,因统治者“大起宫室,广声

色”,故作此文以讽喻。文章先铺陈秦宫室之宏大华

美、统治者生活之骄奢淫逸,最后顺势发议论,指出

《阿房宫赋》 赋 “族秦者秦也,非天下也”,主要是因其不施仁爱,穷 国家兴亡

奢极欲而导致覆亡。文末更以“后人哀之而不鉴之,亦

使后人而复哀后人也”作结,委婉地向当国者提出讽

谏。

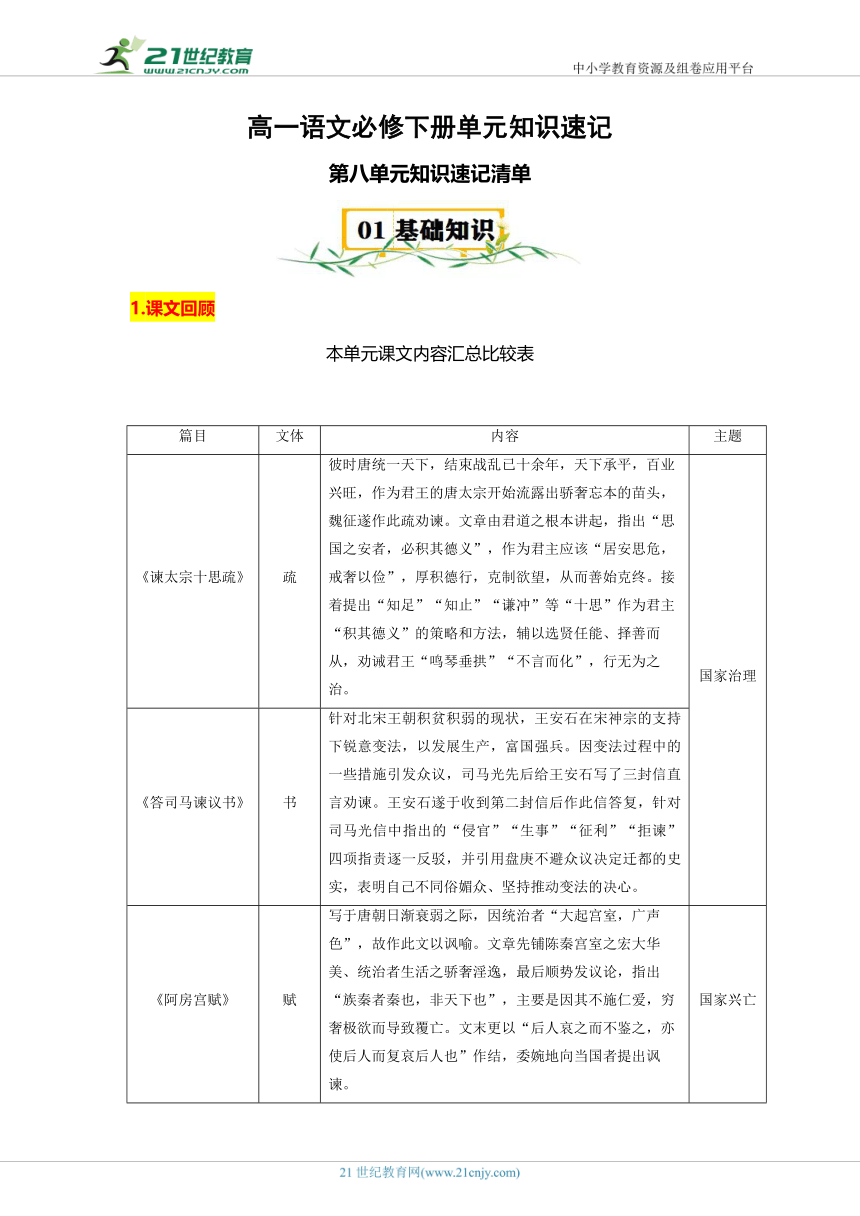

写于北宋中期承平之时,因北宋王朝每年要向辽和西夏

缴纳“岁币”,损伤国力的同时,也助长了敌方的势

力,苏洵遂针对国家现实作此文以规谏。文章开篇提出

《六国论》 论 观点——“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂

秦”,而“不赂者以赂者丧”。接下来分别加以论证,

得出“为国者无使为积威之所劫”的结论,引向现实政

治,委婉劝喻。

领会作者的主要观点及现实针对性,体会士人的责任与担当精神

作者

篇名 写作对象 针对问题 文章观点 写作目的

身份

告诫唐太宗居安思

《谏太宗十思 骄奢、奢 居安思危,

臣子 君王唐太宗 危,戒奢以俭,厚

疏》 侈 积其德义

积德义,善始克终

坚持变法的正确

《答司马谏议 新法推行 驳斥责难, 性,表明自己不同

同僚 重臣司马光

书》 遇阻 坚持变法 俗媚众,坚持推动

变法的决心

六国与秦朝 劝谏统治者接受秦

唐敬宗大

《阿房宫赋》 士大夫 君王唐敬宗 灭亡的原因 朝灭亡的教训,施

兴土木

在于自己 爱百姓

以六国因赂而亡的

北宋积危

六国破灭, 史实,警示当朝,

《六国论》 士大夫 宋朝君王 积弱,国

弊在赂秦 提醒统治者不要为

运日衰

辽、西夏积威所劫

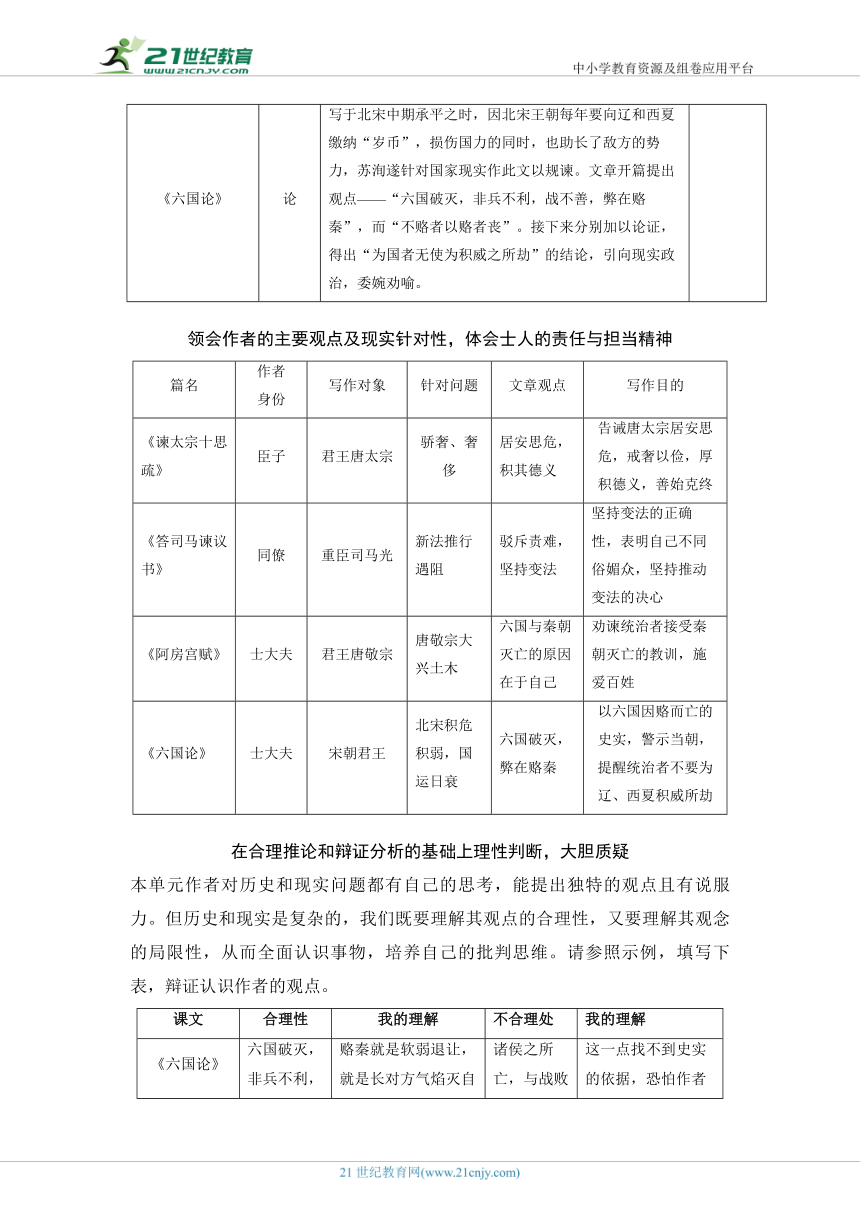

在合理推论和辩证分析的基础上理性判断,大胆质疑

本单元作者对历史和现实问题都有自己的思考,能提出独特的观点且有说服

力。但历史和现实是复杂的,我们既要理解其观点的合理性,又要理解其观念

的局限性,从而全面认识事物,培养自己的批判思维。请参照示例,填写下

表,辩证认识作者的观点。

课文 合理性 我的理解 不合理处 我的理解

六国破灭, 赂秦就是软弱退让, 诸侯之所 这一点找不到史实

《六国论》

非兵不利, 就是长对方气焰灭自 亡,与战败 的依据,恐怕作者

战不善,弊 己威风,最终削弱的 而亡者,其 并未作认真的统计

在赂秦。 是自己,这确实是六 实亦百倍 分析,未必符合事

国破灭的原因之一。 实。

从这句可以看出,作

苟以天下之 者写作此文,单提 燕国最后灭亡,是

大,下而从 “赂秦”,其目的在 是故燕虽小 否是因为用兵,恐

六国破亡之 于警戒当朝,从现实 国而后亡, 非事实,这一点是

故事,是又 针对性上是合理的, 斯用兵之效 作者的臆断,需要

在六国下 其论述层次清晰,能 也。 结合史实认真分

矣。 自圆其说,是合目的 析。

性的。

燕、赵两国并非

这句话既概括了六国

然则诸侯之 “义不赂秦”,相

不断“赂地”而助长

地有限,暴 反,两国割地予秦

秦国欲望,削减自己

秦之欲无 燕赵之君, 的例子也不少,如

的实力,又暗示了北

厌,奉之弥 始有远略, 《史记·廉颇蔺相如

宋常年向辽、西夏

繁,侵之愈 能守其土, 列传》中曾提到

“纳贡”的结果同六

急。故不战 义不赂秦。 过。作者陈述史实

国一样。从危害性角

而强弱胜负 应严谨,不可为了

度谈“赂秦”之弊,

已判矣。 自己的观点而改变

切中肯綮。

史实。

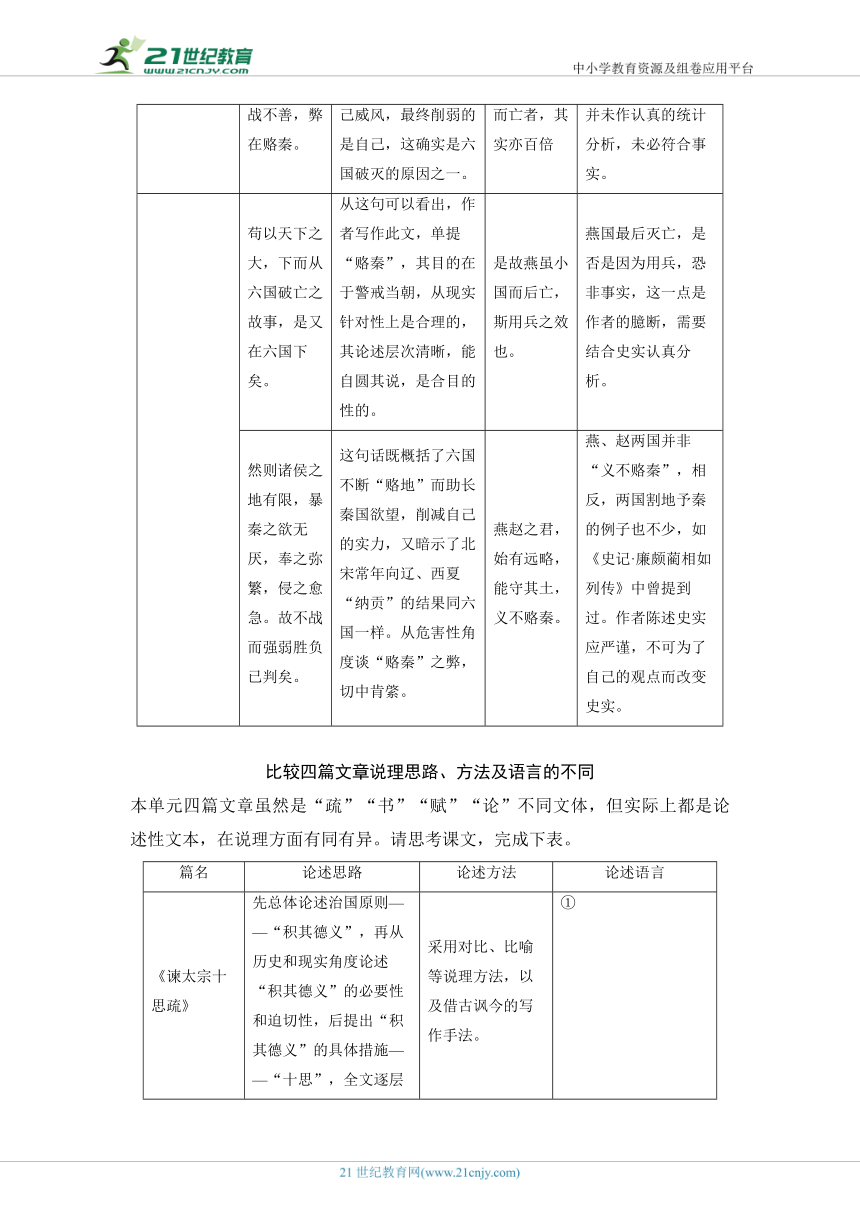

比较四篇文章说理思路、方法及语言的不同

本单元四篇文章虽然是“疏”“书”“赋”“论”不同文体,但实际上都是论

述性文本,在说理方面有同有异。请思考课文,完成下表。

篇名 论述思路 论述方法 论述语言

先总体论述治国原则— ①

—“积其德义”,再从

采用对比、比喻

历史和现实角度论述

《谏太宗十 等说理方法,以

“积其德义”的必要性

思疏》 及借古讽今的写

和迫切性,后提出“积

作手法。

其德义”的具体措施—

—“十思”,全文逐层

递进。

除首尾外, 主体部分逐 ②

《答司马谏 委婉得体,柔中带

层批驳:先驳论点,再

议书》 刚。

挖根源,后表明立场。

③ 论据陈述极尽夸

多采用夸张、比喻、

张、铺排,采用

《阿房宫 排比等手法;辞采丰

举例、对比论证

赋》 富,选语精工;整散

方法及借古讽今

结合,音韵优美。

的写作手法。

全文按照“引论—本论 ④

采用举例、对比

—结论”的论述思路;

及假设说理的方

《六国论》 本论部分按照形式上并

法,以及借古讽

列,实则由主到次的思

今的写作手法。

路。

答案 ①整散结合,生动有力。②采用驳论形式,批驳对方论点。③全文按照

“体物——写志”的思路,先集中描写阿房宫雄伟壮丽、生活奢侈,极尽夸

张、铺排,文末点明主旨,议论精当。全文呈“分—总”形式。④朴实严密,

简洁生动。

重要的文化知识

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

御史:监督各级官吏,弹劾大臣

谏官:提醒皇帝不要犯错,并且督促其犯错之后要勇于改正

“书”是古代的一种文体,即书信。古人写信多有题目,说明写给谁,信

题多为“报……书”“与……书”“上……书”“答……书”等。此外还作书写、

记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人

的故事。奏章,奏议,如秦李斯《谏逐客书》。

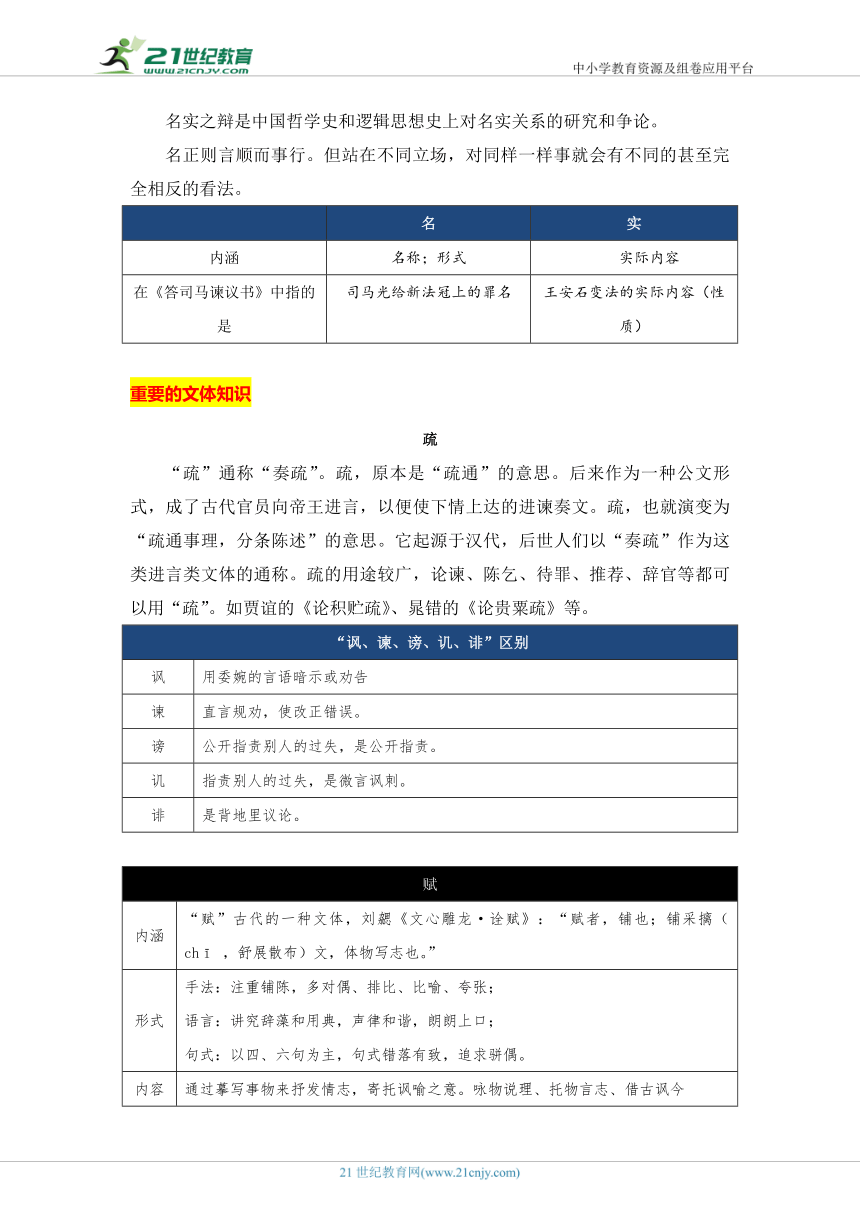

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完

全相反的看法。

名 实

内涵 名称;形式 实际内容

在《答司马谏议书》中指的 司马光给新法冠上的罪名 王安石变法的实际内容(性

是 质)

重要的文体知识

疏

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思。后来作为一种公文形

式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为

“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这

类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可

以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

“讽、谏、谤、讥、诽”区别

讽 用委婉的言语暗示或劝告

谏 直言规劝,使改正错误。

谤 公开指责别人的过失,是公开指责。

讥 指责别人的过失,是微言讽刺。

诽 是背地里议论。

赋

“赋”古代的一种文体,刘勰《文心雕龙·诠赋》:“赋者,铺也;铺采摛(

内涵

chī ,舒展散布)文,体物写志也。”

手法:注重铺陈,多对偶、排比、比喻、夸张;

形式 语言:讲究辞藻和用典,声律和谐,朗朗上口;

句式:以四、六句为主,句式错落有致,追求骈偶。

内容 通过摹写事物来抒发情志,寄托讽喻之意。咏物说理、托物言志、借古讽今

论

政论 主要用于发表作者对于时政的见解和主张

史论 通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴

本单元重要的文言知识

《谏太宗十思疏》

(一)实词

1.通假字

(1)振之以威怒(通“震”,威吓)

(2)则思无以怒而滥刑(通“毋”,不要)

2.古今异义

(1)求木之长者,必固其根本。

古义:树木的根; 今义:指事物的本质。

(2)既得志,则纵情以傲物。

古义,放纵情感; 今义,尽情。

(3)虑壅蔽,则思虚心以纳下。

古义,使……谦虚; 今义,一种谦虚的美德。

(4)傲物则骨肉为行路

古义:亲人。 今义:自己的身体。

(5)人君当神器之重。

古义:特指封建社会的国家政权。今义:泛指祭祀用品。

(6)臣虽下愚。

古义:下愚,最愚昧无知的人。今义:今无此意。

3.词类活用

(1)臣闻求木之长者,必固其根本(使动用法,使……稳固)

(2)则思江海下百川(名作动,居……之下)

(3)宏兹九德(使动用法,使……光大)

(4)貌恭而不心服(名状,表面上,内心里)

(5)君人者,诚能见可欲。(做君主)

(6)人君当神器之重(形容词作名词,责任、重权)

(7)居域中之大(形容词作名词,重大的位置)

(8)惧谗邪(形容词作名词,邪恶的小人)

(9)择善而从之(形容词作名词,好的、可行的意见)

(10)则思正身以黜恶(形容词作名词,奸恶的小人、不好的行为)

(11)简能而任之,择善而从之(形容词作名词,有才能的人;好的意见)

(12)居安思危(形容词作名词,安逸的环境;危险的情形)

(13)智者尽其谋(形作动,穷尽)

(14)源不深而望流之远(形作动,远长)

(15)塞源而欲流长者(形作动,长远)

(16)克终者盖寡(形作动,坚持到底)

(17)欲流之远者(使动用法,使……流得远)

(18)知止以安人(使动用法,使……安宁)

(19)正身以黜恶(使动用法,使……端正)

(20)思虚心以纳下(使动用法,使……谦虚)

(21)何必劳神苦思(使动用法,使……劳累)

(22)乐盘游,则三思以为度(意动用法,以……为乐)

(23)忧懈怠,则慎思而敬终(意动用法,以……为忧)

4.一词多义

(1)安:

①思国之安者,必积其德义(形容词,安定)

②燕雀安知鸿鹄之志哉(疑问副词,怎么)

③项王曰:"沛公安在?"(疑问代词,哪里)

④衣食所安,弗敢专也(动词,养生)

(2)信:

①信者效其忠(形容词,诚实)

②愿陛下亲之信之(动词,信任)

③小信未孚,神弗福也(名词,信用)

④忌不自信(动词,相信)

(3)求:

①求木之长者,必固其根本(动词,追求)

②予尝求古仁人之心(动词,探求)

③客之美我者,欲有求于我(动词,请求)

④不求闻达于诸侯(动词,要求)

(4)治:

①文武兼用,垂拱而治(动词,治理)

②医之好治不病以为功(动词,治病)

③不效则治臣之罪(动词,惩治)

(5)当:

A.dāng

①盛夏之时,当风而立(动词,对着,面对)

②当场(处在某个地方或某个时候)

③人君当神器之重(动词,掌握,主持)

④各当时而立法(动词,适应,相当)

⑤当高罪死(动词,判断)

⑥苍天已死,黄天当立(动词,应当)

B.dàng

①安步以当车(动词,当做)

②岂非用赏罪当邪(形容词,适合,得当)

(6)固:

①臣闻求木之长者,必固其根本(使……牢固,巩固)

②据秦孝公崤函之固,拥雍州之地(坚固)

③人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛(固然)

④蔺相如固止之(坚决,坚持)

⑤至于颠覆,理固亦然(本来,原来)

⑥独夫之心,日益骄固(顽固,固执)

⑦斯固百世之遇也(确实,实在 )

(二)特殊句式

1.判断句

①斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

②载舟覆舟,所宜深慎。

③斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。

2.省略句

乐盘游,则思三驱以(之)为度。

(民众)终苟免而不怀仁。

3.状语后置

(1)虽董之以严刑,振之以威怒。

(2)戒奢以俭

4.宾语前置

(1)则思知足以自戒

(2)则思谦冲而自牧

5.定语后置

(1)居域中之大

6.固定句式

(1)岂取之易而守之难乎 “岂……乎”是固定句式,一般译为“难道……

吗?”

《答司马谏议书》

(一)通假字

1.不复一一自辨(通“辩”,辩解)

2.于反复不宜卤莽(通“鲁”,粗鲁)

3.故今具道所以(通“俱”,详细)

(二)古今异义

1.故略上报

古义: 写回信。 今义:向上级汇报

2.于反复不宜卤莽

古义:书信往来。 今义:多次重复

3.则众同为而不汹汹然

古义:大吵大闹。 今义:形容声势盛大的样子,多含贬义。

4.故今具道所以

古义:……的原因。 今义:连词,表结果,所以

5.不任区区向往之至

古义:谦词,用于自称。 今义:指小或少

6.以致天下怨谤也

古义:因而招致。 今义:连词表结果。以致

(三)词类活用

1.以膏泽斯民 (名作动,施加恩惠)

2.如日今日当一切不事事 (名作动,做)

(四)一词多义

1.见:

(1)冀君实或见恕也 (第一人称代词,我)

(2)见渔人,乃大惊 (动词,看见)

(3)于是人朝见威王 (动词,拜见)

(4)秦王坐章台见相如 (动词,召见)

(5)众人皆解面我独醒,是以见放(介词,表被动,译为“被”)

(6)风吹草低见牛羊 (见通“现”出现)

2.修:

(1)议法度而修之于朝廷 (动词,修改)

(2)乃重修岳阳楼 (动词,修建)

(3)诌忌修八尺有余 (形容词,长)

(4)是以圣人不期修古 (动词,学习)

(5)臣修身洁行数十年 (动词,修养)

(五)句式

1.判断句

(1)所操之术多异故也

(2)为天下理财,不为征利

(3)辟邪说,难壬人,不为拒谏。

(4)以授之于有司,不为侵官

(5)胥怨者民也

2.状语后置句

(1)议法度而修之于朝廷

(2)受命于人主

3.宾语前置句

(1)则众何为而不汹汹然

4.定语后置句

至于怨诽之多

《阿房宫赋》

(一)古今异义:

1.直走咸阳

古义:跑,奔,趋向; 今义:行

2.各抱地势,钩心斗角

古义:宫室建筑的精巧 ; 今义:指人各用心机,互相排挤

3.矗不知乎几千万落

古义:座,所; 今义:下降,衰败

4.一日之内,一宫之间,而气候不齐

古义:指天气(雨雪阴睛)的意思;今义:指一个地区的气象概

况)

5.燕赵之收藏,韩魏之经营

古义:搜集保存; 今义:筹划、计划或组织

6.可怜焦土

古义:可惜; 今义:怜悯

(二)词类活用:

1.六王毕,四海一(毕,被动用法,被灭亡;一,数词作动词,统一)

2.骊山北构而西折(北、西,名词作状语,向北、向西)

3.长桥卧波,未云何龙?(云、龙,名词作动词,出现云,出现龙)

4.复道行空,不霁何虹?(虹,名词作动词,出现彩虹)

5.辇来于秦(辇,名词作状语,坐辇车)

6.朝歌夜弦(歌、弦,名词作动词,吟唱、弹奏)

7.燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英(收藏,经营,动词作名词,指收藏

的金银珠宝,经营的金银珠宝。精英,形容词用作名词,精品。)

8.后人哀之而不鉴之(鉴,意动用法,以……为鉴)

9.廊腰缦回(腰,名词作状语,像人腰一样,像绸子一样)

10.蜂房水涡(蜂房、水涡,名词作状语,像蜂房,像水涡)

11.族秦者秦也(族,名词作动词,灭族)

(三)一词多义:

1.一:

(1)六王毕,四海一 (统一)

(2)楚人一炬,可怜焦土 (数词,一把)

(3)黄鹤一去不复返 (一旦)

(4)上食埃土,下饮黄泉,用心一也(专一)

2.爱:

(1)秦爱纷奢,人亦念其家 (喜爱)

(2)使秦复爱六国之人 (爱护)

(3)晋陶渊明独爱菊 (喜欢)

3.取:

(1)奈何取之尽锱铢,用之如泥沙 (夺取)

(2)青,取之于蓝,而青于蓝 (提取)

(3)留取丹心照汗青 (着,助词)

4.族:

(1)族秦者秦也,非天下也 (灭族)

(2)士大夫之族,曰师曰弟子云者 (类)

(3)山东豪俊,遂并起而亡秦族矣 (家族)

5.缦:

(1)廊腰缦回 (名词,无花纹的帛,这里名词作状语)

(2)缦立远视 (形容词,久长)

6.尽:

(1)一肌一容,尽态极妍 (副词,达到顶点)

(2)奈何取之尽锱铢 (尽量)

(3)臣鞠躬尽力,死而后已 (竭尽,全部用出)

(4)触草木,尽死 (全,全部)

7.使:

(1)使天下之人,不敢言而敢怒(动词,让)

(1)使秦复爱六国之人 (连词,假使)

(四)句式

1.判断句

(1)灭六国者六国也,非秦也。

(2)族秦者,秦也,非天下也。

(3)明星荧荧,开妆镜也;

(4)绿云扰扰,梳晓鬟也;

(5)渭流涨腻,弃脂水也;

(6)烟斜雾横,焚椒兰也。

(7)雷霆乍掠,宫车过也。

2.省略句

(1)五步(有)一楼,十步(有)一阁

(2)长桥卧(于)波,未云何龙

(3)几世几年,剽掠(于)其人

(4)谁得而族灭(秦国)也

3.状语后置

(1)负栋之柱,多于南亩之农夫;

(2)架梁之椽,多于机上之工女;

(3)钉头磷磷,多于在庾之粟粒;

(4)瓦缝参差,多于周身之帛缕;

(5)直栏横槛,多于九土之城郭;

(6)管弦呕哑,多于市人之言语。

4.宾语前置

(1)秦人不暇自哀

5.被动句

(1)戍卒叫,函谷举。

《六国论》

(一)通假字

1.暴霜露,斩荆棘(通“曝”,暴露,冒着)

2.暴秦之欲无厌(通“餍,满足)

3.为国者,无使为积威之所劫哉!(通“毋”,不要)

4.当与秦相较(通“倘”,如果)

(二)古今异义

1.诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍

古义:他实际上。 今义:副词,表示所说的是实际情况。

2.思厥先祖父

古义:祖辈父辈。 今义:爷爷。

3.今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝

古义:这样以后 今义:表示接着某种动作或情况之后

4.至于颠覆,理固宜然

古义:以致,以至于。 今义:表示另提一事。

5.且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危

古义:智谋,力量。 今义:指人理解并解决问题的能力。

6.苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

古义:旧事,前例。 今义:用来讲述的真实或虚构的事。

7.而犹有可以不赂而胜之之势

古义:可以凭借 今义:能够

(三)词类活用

1.赂秦而力亏,破灭之道也。 (使……亏损,使动用法)

2.盖失强援,不能独完 (形作动,保全)

3.小则获邑,大则得城。 (形作名,小的地盘,大的地盘)

4.至于颠覆,理固宜然。 (名作状,按道理)

5.能守其土,义不赂秦。 (名作动,坚持正义)

6.是故燕虽小国而后亡, (方位名词作状语,在……之后)

7.后秦击赵者再,李牧连却之。 (使动,使……退却,击退)

8.惜其用武而不终也。 (形作动,坚持到底)

9.以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向(名作动,侍奉;名作动,礼待;名

词作状语)

10.日削月割,以趋于亡 (名作状,一天天,一月月)

(四)一词多义

1.非:

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦 (不是)

(2)实迷途其未远,觉今是而昨非 (不对)

(3)才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤 (没)

(4)谪戍之众,非抗于九国之师也 (不能)

2.或:

(1)或曰:六国互丧,率赂秦耶 (有人)

(2)马之千里者,一食或尽粟一石 (有时)

(3)或以为死,或以为亡 (有人)

(4)则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(或许)

3.得:

(1)秦以攻取之外,小则获邑,大则得城 (得到)

(2)此得之 (正确)

(3)诚不得已 (办法)

(4)君为我呼入,吾得兄事之 (必须,应该)

4.相:

(1)当与秦相较 (指对方)

(2)狼不敢前,眈眈相向 (指对方)

(3)王侯将相宁有种乎 (相国)

5.势:

(1)有如此之势而为秦人积威之所劫 (气势)

(2)其势弱于秦 (形势)

(3)桂殿兰宫,即冈峦之体势 (态势)

(五)句式

1.被动句:

(1)有如此之势,而为秦人积威之所劫! (2)为国者,无使为积威之所劫哉

(3)洎牧以谗诛

2.判断句:

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

(2)赂秦而力亏,破灭之道也。

(3)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

3.省略句:

(1)较秦之(受赂)所得与战胜而得者

(2)思厥先祖父,暴(于)霜露,斩荆棘

(3)子孙视之不甚惜,举(之)以予人

(4)(诸侯)奉之弥繁,(秦国)侵之愈急

4.状语后置句: (1)赵尝五战于秦

5.定语后置句: (1)苟以天下之大

学习本单元的论说技巧

一、语言上的论说技巧

(1)语言简练、简洁精练。《烛之武退秦师》中烛之武在国家如此危险的

状况下,却仅用一百二十五个字便劝退秦伯,分析厉害得失,使秦伯收回成命。

《陈情表》本质上是一篇抒情性散文,但是全文的主要基调在于说服君王收回

成命,李密在不到五百字字中让君主收回成命。

(2)平易自然、浅显易懂。《师说》对语言的要求是通俗易懂,具有强大

的说服力。同时,作者在表达观点时运用平易自然的语言使得论点深入浅出,

浅显易懂。全文中语气变化明显,反语、诘问、感叹等语气在文中多次出现,

加强了语气和情感,增添了文章的文学性,也正确地表现了思想内容。

二、逻辑方面的论说技巧

(1)知己知彼,投其所好。《陈情表》作为一篇优秀的劝说类的论说文,

李密了解晋武帝,以及其相关政策。晋武帝统治国家以来,为拉拢人才,以

“孝”治天下,所以李密针对“孝”,一步步展开自己的说辞,用“孝”来打动

自己的君主。

(2)欲扬先抑,以退为进。以《烛之武退秦师》为例,烛之武见秦伯,先

把自己放在了一个比较被动的位置,使秦伯放松对自己的警惕,为自己以后的

进一步说理埋下一个很好的基调。

三、现实价值

(1)抒发真情

议论文写作虽然重在“议论”,强调“论点”、“论据”的重要性,但是其

核心的感情还是要以真动人,在议论文教学时,要指导学生写作与自己生活相

关的内容。陆机的《文赋》中说:“信情貌之不差,故每变而在颜”,写文章要

抒写真情,只有真情实感的文章才能撼动读者。李密的《陈情表》一个“孝”

字让无数读者为之感动,教师可以让学生展开自由讨论,每位学生讲述和自己

生活相关的、最让你难以忘怀的情感,并写一篇小论文。此法不仅增强学生的

探究、交流、合作及写作能力,还培养学生健康美好的情感。

(2)论证多样

一篇论说文中往往会采用多种论证方法,如《劝学》较多的运用比喻的方

法,论证学习的意义、作用和态度。《寡人之于国也》以“五十步笑百步”的寓

言故事设喻,指出梁惠王的“小恩小惠”与邻国的暴政性质是一样的。比喻和

寓言方式的运用把道理论述得具体而生动。《师说》列举孔子的事例,证明分论

点“圣人无常师”;引用孔子的话,说明“道之所存,师之所存也”。

一 单元主题 责任与担当

“责任与担当”这一主题要求我们学习古代仁人志士爱国爱民的情怀,以及

讲责任、敢担当的精神,心怀天下,坚守道义,恪守正确价值观,增强为中华民族

复兴而读书的责任意识。作为新时代的青年,我们要勇于担当,承担起国家强

盛、民族振兴、人民幸福的责任。而我们的首要任务就是刻苦学习科学文化知

识、掌握过硬本领,将来为实现中国梦做出更大贡献。

1.关于责任与担当的名言

(1)人生须知负责任的苦处,才能知道尽责任的乐趣。——梁启超

(2)真正进步的人决不以“孤独”“进步”为己足,必须负起责任,使大家都进

步,至少使周围的人都进步。——邹韬奋

(3)“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——张载

(4)天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

(5)苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

(6)青春须早为,岂能长少年。——唐代诗人 孟郊

(7)岁月不老,青春不朽;生逢其时,重任在肩。

(8)时代的责任赋予青年,时代的光荣属于青年。

(9)青年最富有朝气、最富有梦想,青年兴则国家兴,青年强则国家强。

(10)青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。

2.关于责任与担当的人物事例

1.鸿星尔克的责任与担当:

苦难让民族觉醒,大难更见大爱。河南暴雨期间,许多国货品牌纷纷慷慨

解囊,其中捐款 5000万元物资的鸿星尔克彻底“出圈”,让人们一下子看到了

这个民族品牌的责任与担当。

2.乡村教师——张玉滚:

张玉滚在大学毕业后放弃了城市中繁华的生活,选择回到家乡,从基层教

师做起,一干就是十几年。山路不通,他将学生们的学习用具用扁担挑进大

山;长年操劳,他的双手早已龟裂;勇担重任,他的三千青丝皆成雪。他像

“随风潜入夜,润物细无声”的雨,滋润了孩子的心,灌溉了孩子们的梦。

3.排雷战士——杜富国:

在一次边境扫雷行动中,面对复杂雷场中的不明爆炸物,杜富国对战友喊

出“你退后,让我来”,在进一步查明情况时突遇爆炸,英勇负伤,失去双手

和双眼,同组战友安然无恙。杜富国的伤情牵动着全国人民的心,人们通过各

种形式向他表达慰问。国防部评价说:杜富国同志面对危险、舍己救人,用实

际行动书写了新时代革命军人的使命担当。

4.大连双层巴士司机黄志全:

一名公交车司机行车途中突发心脏病,在生命的最后一分钟里,做了三件

事:把车缓缓地停在马路边,并用生命的最后力气拉下了手动刹车闸;把车门

打开,让乘客安全地下了车;将发动机熄火,确保了车和乘客、行人的安全。

他做完了这三件事,安详地趴在方向盘上停止了呼吸。这名司机叫黄志全,所

有的大连人都记住了他的名字。

5.王继才守岛三十二年:

“守岛就是守家,国安才能家安”,字字铿锵有力。王继才淡泊名利,用

大半辈子守护的不仅是一个岛屿,更是他心中所敬仰和爱护的国家。心中有

国,他才会因为老兵的一句嘱咐,一守就守了三十二个年头。他用三十二载春

秋,照亮了自己拳拳报国的赤子之心。

3.关于责任与担当的精彩语段

1.正如《人民日报》曾刊登的一句:“你所站立的地方,就是你的祖国;

你怎样,中国就怎样;你光明,中国就不会黑暗。”一百年来,无数的中国人民

在歌声的指引下,一路向前,不畏困苦艰难。毛相林于“天坑”中开出一条

“天路”;张定宇于病毒中以血肉之躯筑成一道安全墙;陈陆于洪水中书写人生

的华章。他们从歌声吸取力量,传递梦想;他们用生命写照歌声,歌声记录伟

大奉献的一生,唱响今天,圆梦未来;他们用行动感动着人民,我们该为他们

唱响时代给予的赞歌!

2.《义勇军进行曲》中说:“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉,

筑成新的长城”,字里行间向我们传递着力量。经历了各种侵华战争 ,签

署了一系列不平等条约,中华民族于危难中站起来,致力于构建人类命运共同

体,极力维护世界和平。钱学森放弃国外优厚待遇,回国发展核物理事业;王

海倾其一生圆中国航天梦。歌声传递着我们共同的奋斗,实现着中国的富强

梦;歌声中有我们百年跋涉的足迹,也有我们千年不老的梦想,指引我们不忘

初心,一路向前。

3.不懈耕耘是颗粒满仓的基础。尼采有一句名言:重要的不是永恒的生

命,而是永恒的活力。何为永恒的活力?从嘉兴南湖的红船会议到如今建党百

年华诞,从网络互联到 5G时代,从两弹一星到蛟龙潜海……中国人,作为大写

的中国人,我们在历史这片土地上扎根、耕耘、播种。我们也立足当下,踏实

勤奋,继续收获丰硕的果实。

4.大江流日夜,慷慨歌未央。穿历史云烟,我们感受到开天辟地的红船精

神、坚忍不拔的长征精神;伴岁月峰头,我们触摸到独立自强的延安精神、自

力更生的两弹一星精神。循着先辈们火红的足迹,我辈青年应将这份精神继承

守护、发展弘扬。

5.勇担责任,创造国家振兴的夺目辉煌。梁启超有言:“少年强则国强。”

当代中学生正是承前启后,继往开来的一代,是背负“中国梦”圆的一代,中

学生勇担责任,方可托举起国家以辉煌之光。从战略科学家黄大年毅然回国担

起中国迈入科技强国的责任,实现一次又一次的科技创举中,从海归高材生秦

玥飞无悔扎根荒野农村担起中国脱贫攻坚的责任,带领一条又一条贫困村求富

的励志故事里,我们目睹“责任担当”的灼灼光华,见证勇担责任于国家的重

大意义,因此,当代中学生勇担责任,于国非凡。

第八单元知识速记清单

1.课文回顾

本单元课文内容汇总比较表

篇目 文体 内容 主题

彼时唐统一天下,结束战乱已十余年,天下承平,百业

兴旺,作为君王的唐太宗开始流露出骄奢忘本的苗头,

魏征遂作此疏劝谏。文章由君道之根本讲起,指出“思

国之安者,必积其德义”,作为君主应该“居安思危,

《谏太宗十思疏》 疏 戒奢以俭”,厚积德行,克制欲望,从而善始克终。接

着提出“知足”“知止”“谦冲”等“十思”作为君主

“积其德义”的策略和方法,辅以选贤任能、择善而

从,劝诫君王“鸣琴垂拱”“不言而化”,行无为之

国家治理

治。

针对北宋王朝积贫积弱的现状,王安石在宋神宗的支持

下锐意变法,以发展生产,富国强兵。因变法过程中的

一些措施引发众议,司马光先后给王安石写了三封信直

《答司马谏议书》 书 言劝谏。王安石遂于收到第二封信后作此信答复,针对

司马光信中指出的“侵官”“生事”“征利”“拒谏”

四项指责逐一反驳,并引用盘庚不避众议决定迁都的史

实,表明自己不同俗媚众、坚持推动变法的决心。

写于唐朝日渐衰弱之际,因统治者“大起宫室,广声

色”,故作此文以讽喻。文章先铺陈秦宫室之宏大华

美、统治者生活之骄奢淫逸,最后顺势发议论,指出

《阿房宫赋》 赋 “族秦者秦也,非天下也”,主要是因其不施仁爱,穷 国家兴亡

奢极欲而导致覆亡。文末更以“后人哀之而不鉴之,亦

使后人而复哀后人也”作结,委婉地向当国者提出讽

谏。

写于北宋中期承平之时,因北宋王朝每年要向辽和西夏

缴纳“岁币”,损伤国力的同时,也助长了敌方的势

力,苏洵遂针对国家现实作此文以规谏。文章开篇提出

《六国论》 论 观点——“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂

秦”,而“不赂者以赂者丧”。接下来分别加以论证,

得出“为国者无使为积威之所劫”的结论,引向现实政

治,委婉劝喻。

领会作者的主要观点及现实针对性,体会士人的责任与担当精神

作者

篇名 写作对象 针对问题 文章观点 写作目的

身份

告诫唐太宗居安思

《谏太宗十思 骄奢、奢 居安思危,

臣子 君王唐太宗 危,戒奢以俭,厚

疏》 侈 积其德义

积德义,善始克终

坚持变法的正确

《答司马谏议 新法推行 驳斥责难, 性,表明自己不同

同僚 重臣司马光

书》 遇阻 坚持变法 俗媚众,坚持推动

变法的决心

六国与秦朝 劝谏统治者接受秦

唐敬宗大

《阿房宫赋》 士大夫 君王唐敬宗 灭亡的原因 朝灭亡的教训,施

兴土木

在于自己 爱百姓

以六国因赂而亡的

北宋积危

六国破灭, 史实,警示当朝,

《六国论》 士大夫 宋朝君王 积弱,国

弊在赂秦 提醒统治者不要为

运日衰

辽、西夏积威所劫

在合理推论和辩证分析的基础上理性判断,大胆质疑

本单元作者对历史和现实问题都有自己的思考,能提出独特的观点且有说服

力。但历史和现实是复杂的,我们既要理解其观点的合理性,又要理解其观念

的局限性,从而全面认识事物,培养自己的批判思维。请参照示例,填写下

表,辩证认识作者的观点。

课文 合理性 我的理解 不合理处 我的理解

六国破灭, 赂秦就是软弱退让, 诸侯之所 这一点找不到史实

《六国论》

非兵不利, 就是长对方气焰灭自 亡,与战败 的依据,恐怕作者

战不善,弊 己威风,最终削弱的 而亡者,其 并未作认真的统计

在赂秦。 是自己,这确实是六 实亦百倍 分析,未必符合事

国破灭的原因之一。 实。

从这句可以看出,作

苟以天下之 者写作此文,单提 燕国最后灭亡,是

大,下而从 “赂秦”,其目的在 是故燕虽小 否是因为用兵,恐

六国破亡之 于警戒当朝,从现实 国而后亡, 非事实,这一点是

故事,是又 针对性上是合理的, 斯用兵之效 作者的臆断,需要

在六国下 其论述层次清晰,能 也。 结合史实认真分

矣。 自圆其说,是合目的 析。

性的。

燕、赵两国并非

这句话既概括了六国

然则诸侯之 “义不赂秦”,相

不断“赂地”而助长

地有限,暴 反,两国割地予秦

秦国欲望,削减自己

秦之欲无 燕赵之君, 的例子也不少,如

的实力,又暗示了北

厌,奉之弥 始有远略, 《史记·廉颇蔺相如

宋常年向辽、西夏

繁,侵之愈 能守其土, 列传》中曾提到

“纳贡”的结果同六

急。故不战 义不赂秦。 过。作者陈述史实

国一样。从危害性角

而强弱胜负 应严谨,不可为了

度谈“赂秦”之弊,

已判矣。 自己的观点而改变

切中肯綮。

史实。

比较四篇文章说理思路、方法及语言的不同

本单元四篇文章虽然是“疏”“书”“赋”“论”不同文体,但实际上都是论

述性文本,在说理方面有同有异。请思考课文,完成下表。

篇名 论述思路 论述方法 论述语言

先总体论述治国原则— ①

—“积其德义”,再从

采用对比、比喻

历史和现实角度论述

《谏太宗十 等说理方法,以

“积其德义”的必要性

思疏》 及借古讽今的写

和迫切性,后提出“积

作手法。

其德义”的具体措施—

—“十思”,全文逐层

递进。

除首尾外, 主体部分逐 ②

《答司马谏 委婉得体,柔中带

层批驳:先驳论点,再

议书》 刚。

挖根源,后表明立场。

③ 论据陈述极尽夸

多采用夸张、比喻、

张、铺排,采用

《阿房宫 排比等手法;辞采丰

举例、对比论证

赋》 富,选语精工;整散

方法及借古讽今

结合,音韵优美。

的写作手法。

全文按照“引论—本论 ④

采用举例、对比

—结论”的论述思路;

及假设说理的方

《六国论》 本论部分按照形式上并

法,以及借古讽

列,实则由主到次的思

今的写作手法。

路。

答案 ①整散结合,生动有力。②采用驳论形式,批驳对方论点。③全文按照

“体物——写志”的思路,先集中描写阿房宫雄伟壮丽、生活奢侈,极尽夸

张、铺排,文末点明主旨,议论精当。全文呈“分—总”形式。④朴实严密,

简洁生动。

重要的文化知识

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

御史:监督各级官吏,弹劾大臣

谏官:提醒皇帝不要犯错,并且督促其犯错之后要勇于改正

“书”是古代的一种文体,即书信。古人写信多有题目,说明写给谁,信

题多为“报……书”“与……书”“上……书”“答……书”等。此外还作书写、

记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人

的故事。奏章,奏议,如秦李斯《谏逐客书》。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完

全相反的看法。

名 实

内涵 名称;形式 实际内容

在《答司马谏议书》中指的 司马光给新法冠上的罪名 王安石变法的实际内容(性

是 质)

重要的文体知识

疏

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思。后来作为一种公文形

式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为

“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这

类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可

以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

“讽、谏、谤、讥、诽”区别

讽 用委婉的言语暗示或劝告

谏 直言规劝,使改正错误。

谤 公开指责别人的过失,是公开指责。

讥 指责别人的过失,是微言讽刺。

诽 是背地里议论。

赋

“赋”古代的一种文体,刘勰《文心雕龙·诠赋》:“赋者,铺也;铺采摛(

内涵

chī ,舒展散布)文,体物写志也。”

手法:注重铺陈,多对偶、排比、比喻、夸张;

形式 语言:讲究辞藻和用典,声律和谐,朗朗上口;

句式:以四、六句为主,句式错落有致,追求骈偶。

内容 通过摹写事物来抒发情志,寄托讽喻之意。咏物说理、托物言志、借古讽今

论

政论 主要用于发表作者对于时政的见解和主张

史论 通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴

本单元重要的文言知识

《谏太宗十思疏》

(一)实词

1.通假字

(1)振之以威怒(通“震”,威吓)

(2)则思无以怒而滥刑(通“毋”,不要)

2.古今异义

(1)求木之长者,必固其根本。

古义:树木的根; 今义:指事物的本质。

(2)既得志,则纵情以傲物。

古义,放纵情感; 今义,尽情。

(3)虑壅蔽,则思虚心以纳下。

古义,使……谦虚; 今义,一种谦虚的美德。

(4)傲物则骨肉为行路

古义:亲人。 今义:自己的身体。

(5)人君当神器之重。

古义:特指封建社会的国家政权。今义:泛指祭祀用品。

(6)臣虽下愚。

古义:下愚,最愚昧无知的人。今义:今无此意。

3.词类活用

(1)臣闻求木之长者,必固其根本(使动用法,使……稳固)

(2)则思江海下百川(名作动,居……之下)

(3)宏兹九德(使动用法,使……光大)

(4)貌恭而不心服(名状,表面上,内心里)

(5)君人者,诚能见可欲。(做君主)

(6)人君当神器之重(形容词作名词,责任、重权)

(7)居域中之大(形容词作名词,重大的位置)

(8)惧谗邪(形容词作名词,邪恶的小人)

(9)择善而从之(形容词作名词,好的、可行的意见)

(10)则思正身以黜恶(形容词作名词,奸恶的小人、不好的行为)

(11)简能而任之,择善而从之(形容词作名词,有才能的人;好的意见)

(12)居安思危(形容词作名词,安逸的环境;危险的情形)

(13)智者尽其谋(形作动,穷尽)

(14)源不深而望流之远(形作动,远长)

(15)塞源而欲流长者(形作动,长远)

(16)克终者盖寡(形作动,坚持到底)

(17)欲流之远者(使动用法,使……流得远)

(18)知止以安人(使动用法,使……安宁)

(19)正身以黜恶(使动用法,使……端正)

(20)思虚心以纳下(使动用法,使……谦虚)

(21)何必劳神苦思(使动用法,使……劳累)

(22)乐盘游,则三思以为度(意动用法,以……为乐)

(23)忧懈怠,则慎思而敬终(意动用法,以……为忧)

4.一词多义

(1)安:

①思国之安者,必积其德义(形容词,安定)

②燕雀安知鸿鹄之志哉(疑问副词,怎么)

③项王曰:"沛公安在?"(疑问代词,哪里)

④衣食所安,弗敢专也(动词,养生)

(2)信:

①信者效其忠(形容词,诚实)

②愿陛下亲之信之(动词,信任)

③小信未孚,神弗福也(名词,信用)

④忌不自信(动词,相信)

(3)求:

①求木之长者,必固其根本(动词,追求)

②予尝求古仁人之心(动词,探求)

③客之美我者,欲有求于我(动词,请求)

④不求闻达于诸侯(动词,要求)

(4)治:

①文武兼用,垂拱而治(动词,治理)

②医之好治不病以为功(动词,治病)

③不效则治臣之罪(动词,惩治)

(5)当:

A.dāng

①盛夏之时,当风而立(动词,对着,面对)

②当场(处在某个地方或某个时候)

③人君当神器之重(动词,掌握,主持)

④各当时而立法(动词,适应,相当)

⑤当高罪死(动词,判断)

⑥苍天已死,黄天当立(动词,应当)

B.dàng

①安步以当车(动词,当做)

②岂非用赏罪当邪(形容词,适合,得当)

(6)固:

①臣闻求木之长者,必固其根本(使……牢固,巩固)

②据秦孝公崤函之固,拥雍州之地(坚固)

③人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛(固然)

④蔺相如固止之(坚决,坚持)

⑤至于颠覆,理固亦然(本来,原来)

⑥独夫之心,日益骄固(顽固,固执)

⑦斯固百世之遇也(确实,实在 )

(二)特殊句式

1.判断句

①斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

②载舟覆舟,所宜深慎。

③斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。

2.省略句

乐盘游,则思三驱以(之)为度。

(民众)终苟免而不怀仁。

3.状语后置

(1)虽董之以严刑,振之以威怒。

(2)戒奢以俭

4.宾语前置

(1)则思知足以自戒

(2)则思谦冲而自牧

5.定语后置

(1)居域中之大

6.固定句式

(1)岂取之易而守之难乎 “岂……乎”是固定句式,一般译为“难道……

吗?”

《答司马谏议书》

(一)通假字

1.不复一一自辨(通“辩”,辩解)

2.于反复不宜卤莽(通“鲁”,粗鲁)

3.故今具道所以(通“俱”,详细)

(二)古今异义

1.故略上报

古义: 写回信。 今义:向上级汇报

2.于反复不宜卤莽

古义:书信往来。 今义:多次重复

3.则众同为而不汹汹然

古义:大吵大闹。 今义:形容声势盛大的样子,多含贬义。

4.故今具道所以

古义:……的原因。 今义:连词,表结果,所以

5.不任区区向往之至

古义:谦词,用于自称。 今义:指小或少

6.以致天下怨谤也

古义:因而招致。 今义:连词表结果。以致

(三)词类活用

1.以膏泽斯民 (名作动,施加恩惠)

2.如日今日当一切不事事 (名作动,做)

(四)一词多义

1.见:

(1)冀君实或见恕也 (第一人称代词,我)

(2)见渔人,乃大惊 (动词,看见)

(3)于是人朝见威王 (动词,拜见)

(4)秦王坐章台见相如 (动词,召见)

(5)众人皆解面我独醒,是以见放(介词,表被动,译为“被”)

(6)风吹草低见牛羊 (见通“现”出现)

2.修:

(1)议法度而修之于朝廷 (动词,修改)

(2)乃重修岳阳楼 (动词,修建)

(3)诌忌修八尺有余 (形容词,长)

(4)是以圣人不期修古 (动词,学习)

(5)臣修身洁行数十年 (动词,修养)

(五)句式

1.判断句

(1)所操之术多异故也

(2)为天下理财,不为征利

(3)辟邪说,难壬人,不为拒谏。

(4)以授之于有司,不为侵官

(5)胥怨者民也

2.状语后置句

(1)议法度而修之于朝廷

(2)受命于人主

3.宾语前置句

(1)则众何为而不汹汹然

4.定语后置句

至于怨诽之多

《阿房宫赋》

(一)古今异义:

1.直走咸阳

古义:跑,奔,趋向; 今义:行

2.各抱地势,钩心斗角

古义:宫室建筑的精巧 ; 今义:指人各用心机,互相排挤

3.矗不知乎几千万落

古义:座,所; 今义:下降,衰败

4.一日之内,一宫之间,而气候不齐

古义:指天气(雨雪阴睛)的意思;今义:指一个地区的气象概

况)

5.燕赵之收藏,韩魏之经营

古义:搜集保存; 今义:筹划、计划或组织

6.可怜焦土

古义:可惜; 今义:怜悯

(二)词类活用:

1.六王毕,四海一(毕,被动用法,被灭亡;一,数词作动词,统一)

2.骊山北构而西折(北、西,名词作状语,向北、向西)

3.长桥卧波,未云何龙?(云、龙,名词作动词,出现云,出现龙)

4.复道行空,不霁何虹?(虹,名词作动词,出现彩虹)

5.辇来于秦(辇,名词作状语,坐辇车)

6.朝歌夜弦(歌、弦,名词作动词,吟唱、弹奏)

7.燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英(收藏,经营,动词作名词,指收藏

的金银珠宝,经营的金银珠宝。精英,形容词用作名词,精品。)

8.后人哀之而不鉴之(鉴,意动用法,以……为鉴)

9.廊腰缦回(腰,名词作状语,像人腰一样,像绸子一样)

10.蜂房水涡(蜂房、水涡,名词作状语,像蜂房,像水涡)

11.族秦者秦也(族,名词作动词,灭族)

(三)一词多义:

1.一:

(1)六王毕,四海一 (统一)

(2)楚人一炬,可怜焦土 (数词,一把)

(3)黄鹤一去不复返 (一旦)

(4)上食埃土,下饮黄泉,用心一也(专一)

2.爱:

(1)秦爱纷奢,人亦念其家 (喜爱)

(2)使秦复爱六国之人 (爱护)

(3)晋陶渊明独爱菊 (喜欢)

3.取:

(1)奈何取之尽锱铢,用之如泥沙 (夺取)

(2)青,取之于蓝,而青于蓝 (提取)

(3)留取丹心照汗青 (着,助词)

4.族:

(1)族秦者秦也,非天下也 (灭族)

(2)士大夫之族,曰师曰弟子云者 (类)

(3)山东豪俊,遂并起而亡秦族矣 (家族)

5.缦:

(1)廊腰缦回 (名词,无花纹的帛,这里名词作状语)

(2)缦立远视 (形容词,久长)

6.尽:

(1)一肌一容,尽态极妍 (副词,达到顶点)

(2)奈何取之尽锱铢 (尽量)

(3)臣鞠躬尽力,死而后已 (竭尽,全部用出)

(4)触草木,尽死 (全,全部)

7.使:

(1)使天下之人,不敢言而敢怒(动词,让)

(1)使秦复爱六国之人 (连词,假使)

(四)句式

1.判断句

(1)灭六国者六国也,非秦也。

(2)族秦者,秦也,非天下也。

(3)明星荧荧,开妆镜也;

(4)绿云扰扰,梳晓鬟也;

(5)渭流涨腻,弃脂水也;

(6)烟斜雾横,焚椒兰也。

(7)雷霆乍掠,宫车过也。

2.省略句

(1)五步(有)一楼,十步(有)一阁

(2)长桥卧(于)波,未云何龙

(3)几世几年,剽掠(于)其人

(4)谁得而族灭(秦国)也

3.状语后置

(1)负栋之柱,多于南亩之农夫;

(2)架梁之椽,多于机上之工女;

(3)钉头磷磷,多于在庾之粟粒;

(4)瓦缝参差,多于周身之帛缕;

(5)直栏横槛,多于九土之城郭;

(6)管弦呕哑,多于市人之言语。

4.宾语前置

(1)秦人不暇自哀

5.被动句

(1)戍卒叫,函谷举。

《六国论》

(一)通假字

1.暴霜露,斩荆棘(通“曝”,暴露,冒着)

2.暴秦之欲无厌(通“餍,满足)

3.为国者,无使为积威之所劫哉!(通“毋”,不要)

4.当与秦相较(通“倘”,如果)

(二)古今异义

1.诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍

古义:他实际上。 今义:副词,表示所说的是实际情况。

2.思厥先祖父

古义:祖辈父辈。 今义:爷爷。

3.今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝

古义:这样以后 今义:表示接着某种动作或情况之后

4.至于颠覆,理固宜然

古义:以致,以至于。 今义:表示另提一事。

5.且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危

古义:智谋,力量。 今义:指人理解并解决问题的能力。

6.苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

古义:旧事,前例。 今义:用来讲述的真实或虚构的事。

7.而犹有可以不赂而胜之之势

古义:可以凭借 今义:能够

(三)词类活用

1.赂秦而力亏,破灭之道也。 (使……亏损,使动用法)

2.盖失强援,不能独完 (形作动,保全)

3.小则获邑,大则得城。 (形作名,小的地盘,大的地盘)

4.至于颠覆,理固宜然。 (名作状,按道理)

5.能守其土,义不赂秦。 (名作动,坚持正义)

6.是故燕虽小国而后亡, (方位名词作状语,在……之后)

7.后秦击赵者再,李牧连却之。 (使动,使……退却,击退)

8.惜其用武而不终也。 (形作动,坚持到底)

9.以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向(名作动,侍奉;名作动,礼待;名

词作状语)

10.日削月割,以趋于亡 (名作状,一天天,一月月)

(四)一词多义

1.非:

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦 (不是)

(2)实迷途其未远,觉今是而昨非 (不对)

(3)才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤 (没)

(4)谪戍之众,非抗于九国之师也 (不能)

2.或:

(1)或曰:六国互丧,率赂秦耶 (有人)

(2)马之千里者,一食或尽粟一石 (有时)

(3)或以为死,或以为亡 (有人)

(4)则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(或许)

3.得:

(1)秦以攻取之外,小则获邑,大则得城 (得到)

(2)此得之 (正确)

(3)诚不得已 (办法)

(4)君为我呼入,吾得兄事之 (必须,应该)

4.相:

(1)当与秦相较 (指对方)

(2)狼不敢前,眈眈相向 (指对方)

(3)王侯将相宁有种乎 (相国)

5.势:

(1)有如此之势而为秦人积威之所劫 (气势)

(2)其势弱于秦 (形势)

(3)桂殿兰宫,即冈峦之体势 (态势)

(五)句式

1.被动句:

(1)有如此之势,而为秦人积威之所劫! (2)为国者,无使为积威之所劫哉

(3)洎牧以谗诛

2.判断句:

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

(2)赂秦而力亏,破灭之道也。

(3)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

3.省略句:

(1)较秦之(受赂)所得与战胜而得者

(2)思厥先祖父,暴(于)霜露,斩荆棘

(3)子孙视之不甚惜,举(之)以予人

(4)(诸侯)奉之弥繁,(秦国)侵之愈急

4.状语后置句: (1)赵尝五战于秦

5.定语后置句: (1)苟以天下之大

学习本单元的论说技巧

一、语言上的论说技巧

(1)语言简练、简洁精练。《烛之武退秦师》中烛之武在国家如此危险的

状况下,却仅用一百二十五个字便劝退秦伯,分析厉害得失,使秦伯收回成命。

《陈情表》本质上是一篇抒情性散文,但是全文的主要基调在于说服君王收回

成命,李密在不到五百字字中让君主收回成命。

(2)平易自然、浅显易懂。《师说》对语言的要求是通俗易懂,具有强大

的说服力。同时,作者在表达观点时运用平易自然的语言使得论点深入浅出,

浅显易懂。全文中语气变化明显,反语、诘问、感叹等语气在文中多次出现,

加强了语气和情感,增添了文章的文学性,也正确地表现了思想内容。

二、逻辑方面的论说技巧

(1)知己知彼,投其所好。《陈情表》作为一篇优秀的劝说类的论说文,

李密了解晋武帝,以及其相关政策。晋武帝统治国家以来,为拉拢人才,以

“孝”治天下,所以李密针对“孝”,一步步展开自己的说辞,用“孝”来打动

自己的君主。

(2)欲扬先抑,以退为进。以《烛之武退秦师》为例,烛之武见秦伯,先

把自己放在了一个比较被动的位置,使秦伯放松对自己的警惕,为自己以后的

进一步说理埋下一个很好的基调。

三、现实价值

(1)抒发真情

议论文写作虽然重在“议论”,强调“论点”、“论据”的重要性,但是其

核心的感情还是要以真动人,在议论文教学时,要指导学生写作与自己生活相

关的内容。陆机的《文赋》中说:“信情貌之不差,故每变而在颜”,写文章要

抒写真情,只有真情实感的文章才能撼动读者。李密的《陈情表》一个“孝”

字让无数读者为之感动,教师可以让学生展开自由讨论,每位学生讲述和自己

生活相关的、最让你难以忘怀的情感,并写一篇小论文。此法不仅增强学生的

探究、交流、合作及写作能力,还培养学生健康美好的情感。

(2)论证多样

一篇论说文中往往会采用多种论证方法,如《劝学》较多的运用比喻的方

法,论证学习的意义、作用和态度。《寡人之于国也》以“五十步笑百步”的寓

言故事设喻,指出梁惠王的“小恩小惠”与邻国的暴政性质是一样的。比喻和

寓言方式的运用把道理论述得具体而生动。《师说》列举孔子的事例,证明分论

点“圣人无常师”;引用孔子的话,说明“道之所存,师之所存也”。

一 单元主题 责任与担当

“责任与担当”这一主题要求我们学习古代仁人志士爱国爱民的情怀,以及

讲责任、敢担当的精神,心怀天下,坚守道义,恪守正确价值观,增强为中华民族

复兴而读书的责任意识。作为新时代的青年,我们要勇于担当,承担起国家强

盛、民族振兴、人民幸福的责任。而我们的首要任务就是刻苦学习科学文化知

识、掌握过硬本领,将来为实现中国梦做出更大贡献。

1.关于责任与担当的名言

(1)人生须知负责任的苦处,才能知道尽责任的乐趣。——梁启超

(2)真正进步的人决不以“孤独”“进步”为己足,必须负起责任,使大家都进

步,至少使周围的人都进步。——邹韬奋

(3)“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——张载

(4)天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

(5)苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

(6)青春须早为,岂能长少年。——唐代诗人 孟郊

(7)岁月不老,青春不朽;生逢其时,重任在肩。

(8)时代的责任赋予青年,时代的光荣属于青年。

(9)青年最富有朝气、最富有梦想,青年兴则国家兴,青年强则国家强。

(10)青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。

2.关于责任与担当的人物事例

1.鸿星尔克的责任与担当:

苦难让民族觉醒,大难更见大爱。河南暴雨期间,许多国货品牌纷纷慷慨

解囊,其中捐款 5000万元物资的鸿星尔克彻底“出圈”,让人们一下子看到了

这个民族品牌的责任与担当。

2.乡村教师——张玉滚:

张玉滚在大学毕业后放弃了城市中繁华的生活,选择回到家乡,从基层教

师做起,一干就是十几年。山路不通,他将学生们的学习用具用扁担挑进大

山;长年操劳,他的双手早已龟裂;勇担重任,他的三千青丝皆成雪。他像

“随风潜入夜,润物细无声”的雨,滋润了孩子的心,灌溉了孩子们的梦。

3.排雷战士——杜富国:

在一次边境扫雷行动中,面对复杂雷场中的不明爆炸物,杜富国对战友喊

出“你退后,让我来”,在进一步查明情况时突遇爆炸,英勇负伤,失去双手

和双眼,同组战友安然无恙。杜富国的伤情牵动着全国人民的心,人们通过各

种形式向他表达慰问。国防部评价说:杜富国同志面对危险、舍己救人,用实

际行动书写了新时代革命军人的使命担当。

4.大连双层巴士司机黄志全:

一名公交车司机行车途中突发心脏病,在生命的最后一分钟里,做了三件

事:把车缓缓地停在马路边,并用生命的最后力气拉下了手动刹车闸;把车门

打开,让乘客安全地下了车;将发动机熄火,确保了车和乘客、行人的安全。

他做完了这三件事,安详地趴在方向盘上停止了呼吸。这名司机叫黄志全,所

有的大连人都记住了他的名字。

5.王继才守岛三十二年:

“守岛就是守家,国安才能家安”,字字铿锵有力。王继才淡泊名利,用

大半辈子守护的不仅是一个岛屿,更是他心中所敬仰和爱护的国家。心中有

国,他才会因为老兵的一句嘱咐,一守就守了三十二个年头。他用三十二载春

秋,照亮了自己拳拳报国的赤子之心。

3.关于责任与担当的精彩语段

1.正如《人民日报》曾刊登的一句:“你所站立的地方,就是你的祖国;

你怎样,中国就怎样;你光明,中国就不会黑暗。”一百年来,无数的中国人民

在歌声的指引下,一路向前,不畏困苦艰难。毛相林于“天坑”中开出一条

“天路”;张定宇于病毒中以血肉之躯筑成一道安全墙;陈陆于洪水中书写人生

的华章。他们从歌声吸取力量,传递梦想;他们用生命写照歌声,歌声记录伟

大奉献的一生,唱响今天,圆梦未来;他们用行动感动着人民,我们该为他们

唱响时代给予的赞歌!

2.《义勇军进行曲》中说:“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉,

筑成新的长城”,字里行间向我们传递着力量。经历了各种侵华战争 ,签

署了一系列不平等条约,中华民族于危难中站起来,致力于构建人类命运共同

体,极力维护世界和平。钱学森放弃国外优厚待遇,回国发展核物理事业;王

海倾其一生圆中国航天梦。歌声传递着我们共同的奋斗,实现着中国的富强

梦;歌声中有我们百年跋涉的足迹,也有我们千年不老的梦想,指引我们不忘

初心,一路向前。

3.不懈耕耘是颗粒满仓的基础。尼采有一句名言:重要的不是永恒的生

命,而是永恒的活力。何为永恒的活力?从嘉兴南湖的红船会议到如今建党百

年华诞,从网络互联到 5G时代,从两弹一星到蛟龙潜海……中国人,作为大写

的中国人,我们在历史这片土地上扎根、耕耘、播种。我们也立足当下,踏实

勤奋,继续收获丰硕的果实。

4.大江流日夜,慷慨歌未央。穿历史云烟,我们感受到开天辟地的红船精

神、坚忍不拔的长征精神;伴岁月峰头,我们触摸到独立自强的延安精神、自

力更生的两弹一星精神。循着先辈们火红的足迹,我辈青年应将这份精神继承

守护、发展弘扬。

5.勇担责任,创造国家振兴的夺目辉煌。梁启超有言:“少年强则国强。”

当代中学生正是承前启后,继往开来的一代,是背负“中国梦”圆的一代,中

学生勇担责任,方可托举起国家以辉煌之光。从战略科学家黄大年毅然回国担

起中国迈入科技强国的责任,实现一次又一次的科技创举中,从海归高材生秦

玥飞无悔扎根荒野农村担起中国脱贫攻坚的责任,带领一条又一条贫困村求富

的励志故事里,我们目睹“责任担当”的灼灼光华,见证勇担责任于国家的重

大意义,因此,当代中学生勇担责任,于国非凡。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])