【暑期预习】1.3像科学家那样探究 小升初衔接(含解析)

文档属性

| 名称 | 【暑期预习】1.3像科学家那样探究 小升初衔接(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 203.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-06 22:24:50 | ||

图片预览

文档简介

【暑期预习】1.3像科学家那样探究

、选择题

原香港中文大学校长、“光纤之父”高锟曾提出“有关光在纤维中的传输是否可以用于光学通信方面”,后在此基础上取得了突破性成就,获得了2009年诺贝尔物理学奖。这一事例充分说明:科学探究过程中,首要的工作是( )

A.提出问题 B.实验验证 C.建立假说 D.得出结论

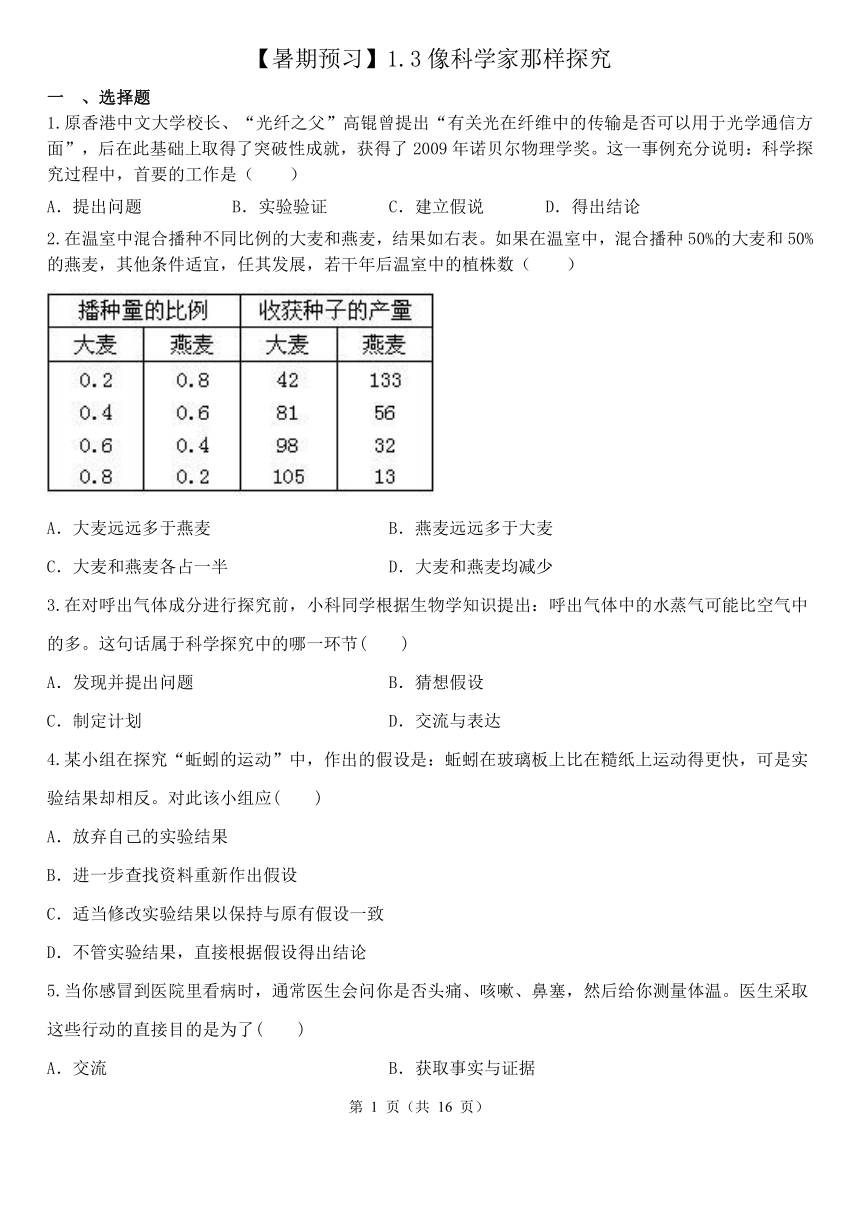

在温室中混合播种不同比例的大麦和燕麦,结果如右表。如果在温室中,混合播种50%的大麦和50%的燕麦,其他条件适宜,任其发展,若干年后温室中的植株数( )

A.大麦远远多于燕麦 B.燕麦远远多于大麦

C.大麦和燕麦各占一半 D.大麦和燕麦均减少

在对呼出气体成分进行探究前,小科同学根据生物学知识提出:呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多。这句话属于科学探究中的哪一环节( )

A.发现并提出问题 B.猜想假设

C.制定计划 D.交流与表达

某小组在探究“蚯蚓的运动”中,作出的假设是:蚯蚓在玻璃板上比在糙纸上运动得更快,可是实验结果却相反。对此该小组应( )

A.放弃自己的实验结果

B.进一步查找资料重新作出假设

C.适当修改实验结果以保持与原有假设一致

D.不管实验结果,直接根据假设得出结论

当你感冒到医院里看病时,通常医生会问你是否头痛、咳嗽、鼻塞,然后给你测量体温。医生采取这些行动的直接目的是为了( )

A.交流 B.获取事实与证据

C.制订计划 D.检验与评价

我们从科学课本中已经认识了不少科学家,从中我们知道了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法是( )

A.科学家就在实验室里研究自然界的现象,得出科学结论

B.科学家就在图书馆里查阅资料得出科学结论

C.科学家就在野外考察得出科学结论

D.科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来,经过分析、论证,得出结论

某同学在森林公园游玩时,发现一只小松鼠在竹林里出现。松鼠是吃松果的,应该在松树上,怎么会在这里出现呢?它是不是也吃竹笋呢?为了验证自己的疑问,他拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察,一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来。就“拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察”这一环节而言,属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立猜测和假设

C.制定计划 D.获得事实与证据

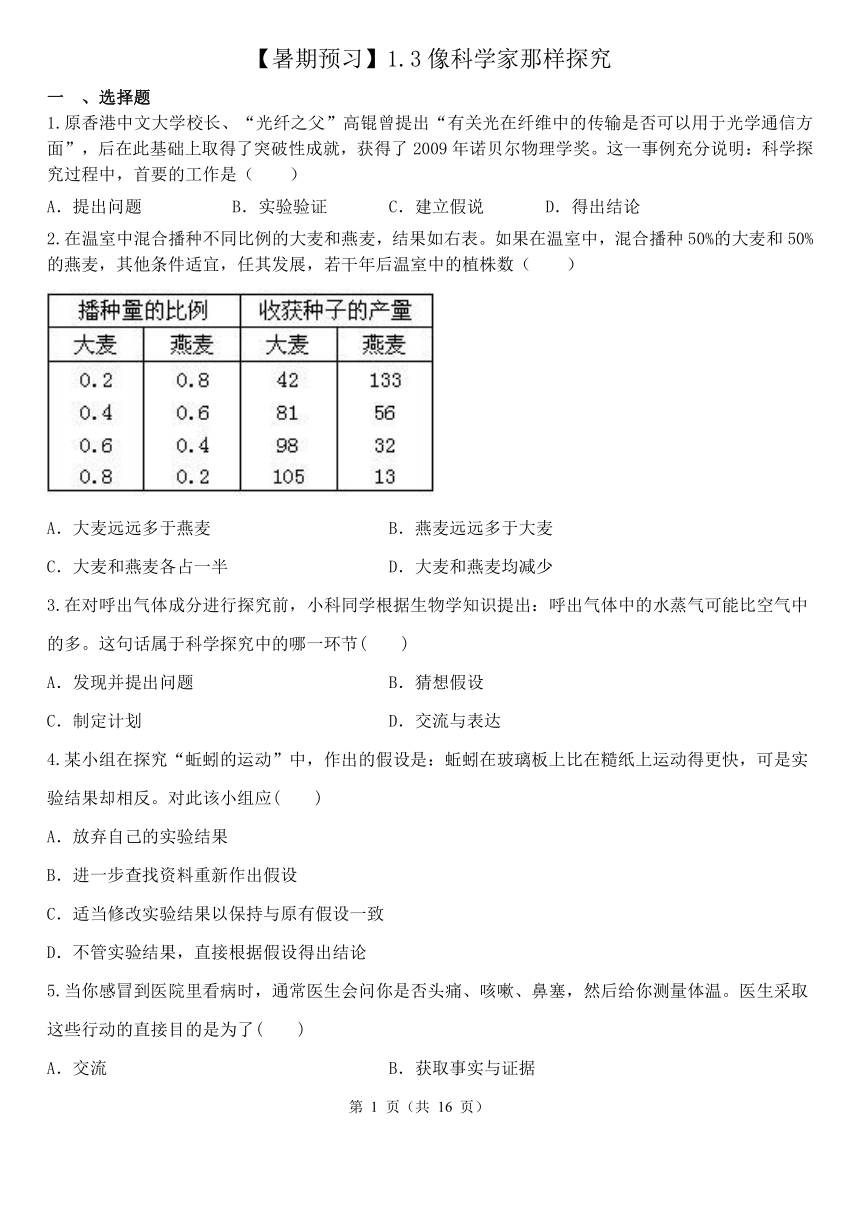

小德对学校一窝蚂蚁进行了三天观察,计算离开蚁窝的蚂蚁数目,每次观察5分钟,其结果如表所示。 下列描述符合观察结果的是( )

时间 各观察时间段离开蚁窝的蚂蚁数目

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

第一天 8 27 98 101 104 66 4

第二天 1 4 17 21 27 15 2

第三天 9 26 110 118 107 60 7

A.第二天觅食活动旺盛

B.上午6:00 前蚂蚁不活动

C.10:00-14:00 蚂蚁离开蚁窝数量较多

D.上午离开蚁窝的蚂蚁数量比下午多

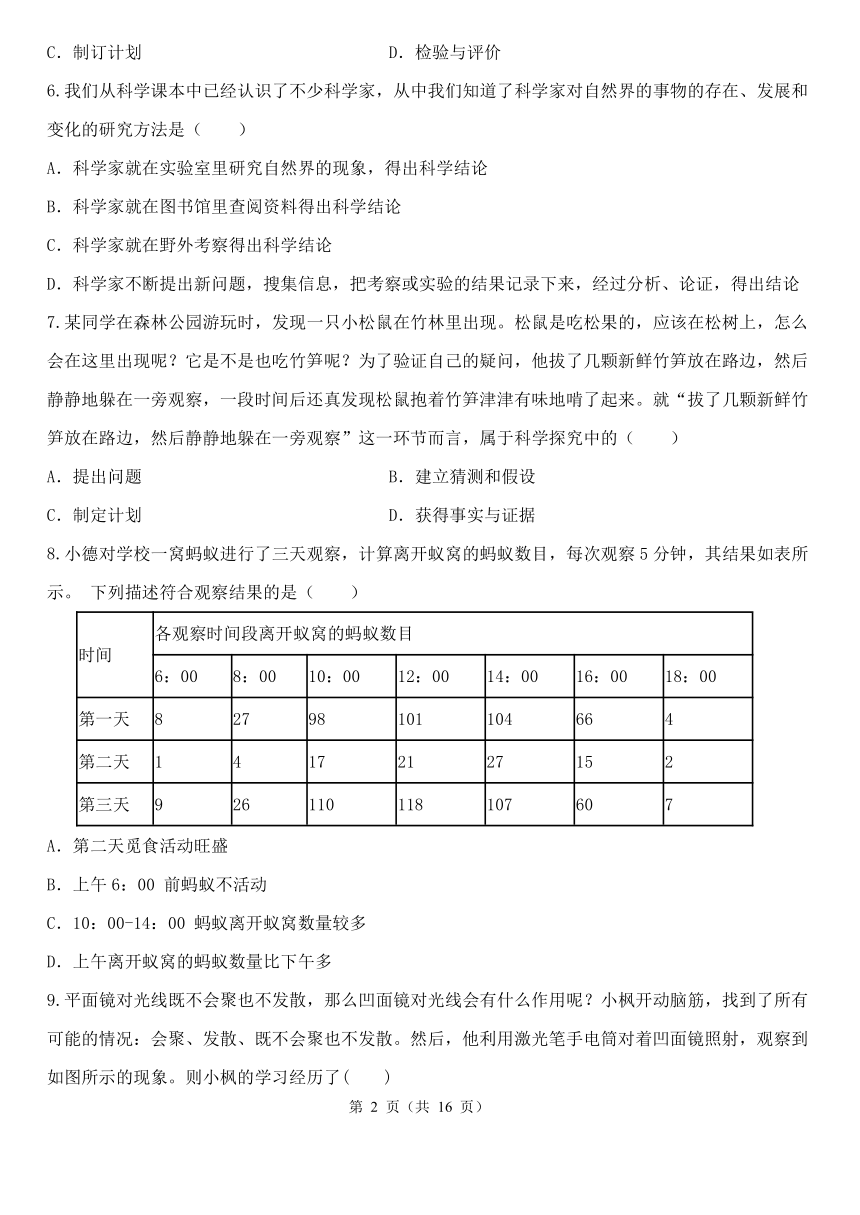

平面镜对光线既不会聚也不发散,那么凹面镜对光线会有什么作用呢?小枫开动脑筋,找到了所有可能的情况:会聚、发散、既不会聚也不发散。然后,他利用激光笔手电筒对着凹面镜照射,观察到如图所示的现象。则小枫的学习经历了( )

A.提出问题、设计实验和进行实验、得出结论

B.提出问题、假设、设计实验和进行实验、交流与评估

C.提出问题、假设、设计实验和进行实验

D.设计实验和进行实验、得出结论、分析和论证

某同学发现前几天不小心浇了食盐水的月季花死了。月季花的死是不是与食盐水有关呢?于是该同学将土壤带到实验室里与老师一起实验研究,发现土壤中食盐水浓度确实过高。查阅资料得知土壤溶液浓度过高时,植物会失水枯死。文中划线部分属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立假设 C.收集证据 D.得出结论

、填空题

科学探究的基本过程是:提出 、建立 、设计 、进行 、检验与评价、报告与 。

科学探究需要不断地 、 ,需要通过多种途径 ,还需要不断地 ,用科学原理 。

一种以地下茎繁殖为主的多年生野菊分别生长在海拔 10m、500m 和 1000m 的同一山坡上。在相应生长发育阶段,同一海拔的野菊株高无明显差异,但不同海拔的野菊随海拔的增高而显著变矮。为检验环境(主要指海拔)和遗传(指不同海拔的植株)因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。

⑴实验处理:春天,将海拔 500m、1000m 处的野菊幼芽同时移栽于 10m 处。

⑵收集数据:要测量第二年秋天 。

⑶预测支持下列假设的试验结果:

假设一 野菊株高的变化只受环境因素的影响,实验结果是:移栽至 10m 处的野菊株高 。

假设二 野菊株高的变化只受遗传因素的影响,实验结果是:移栽至 10m 处的野菊株高 。

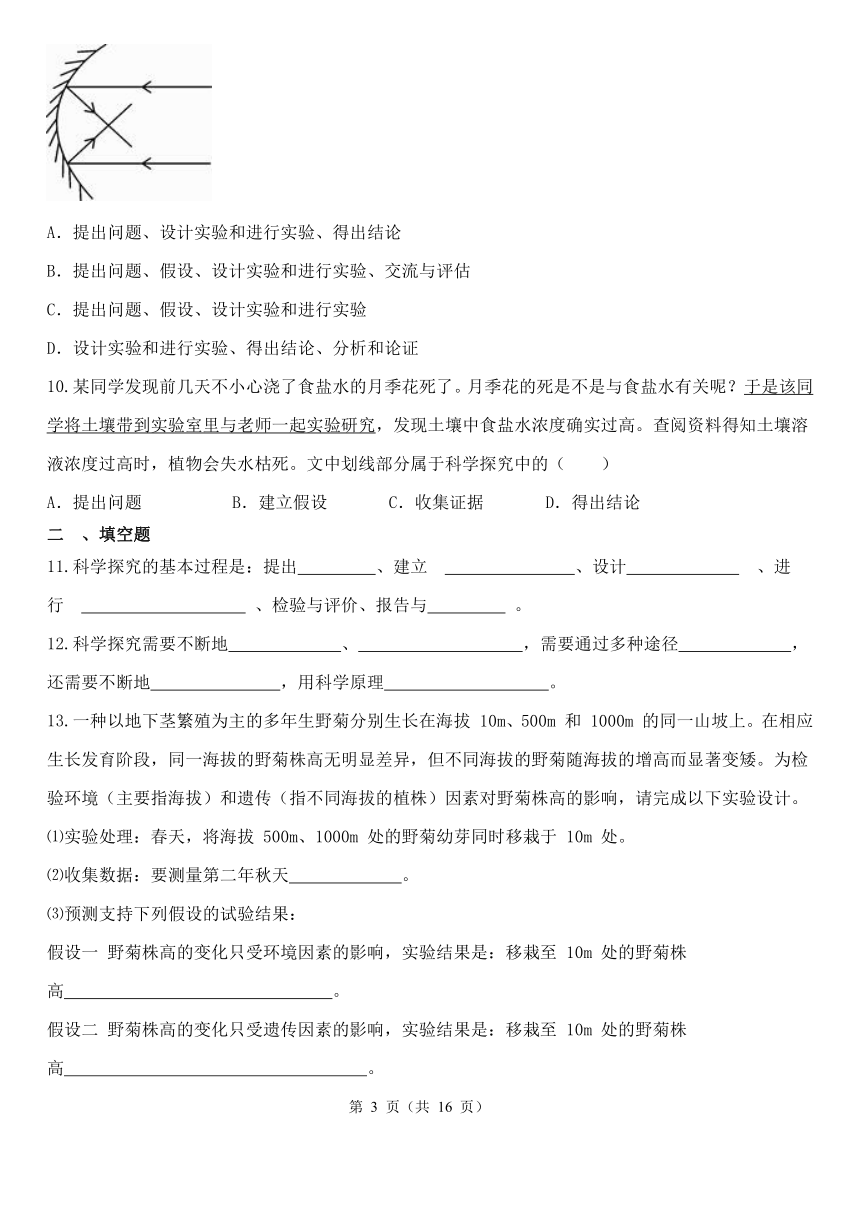

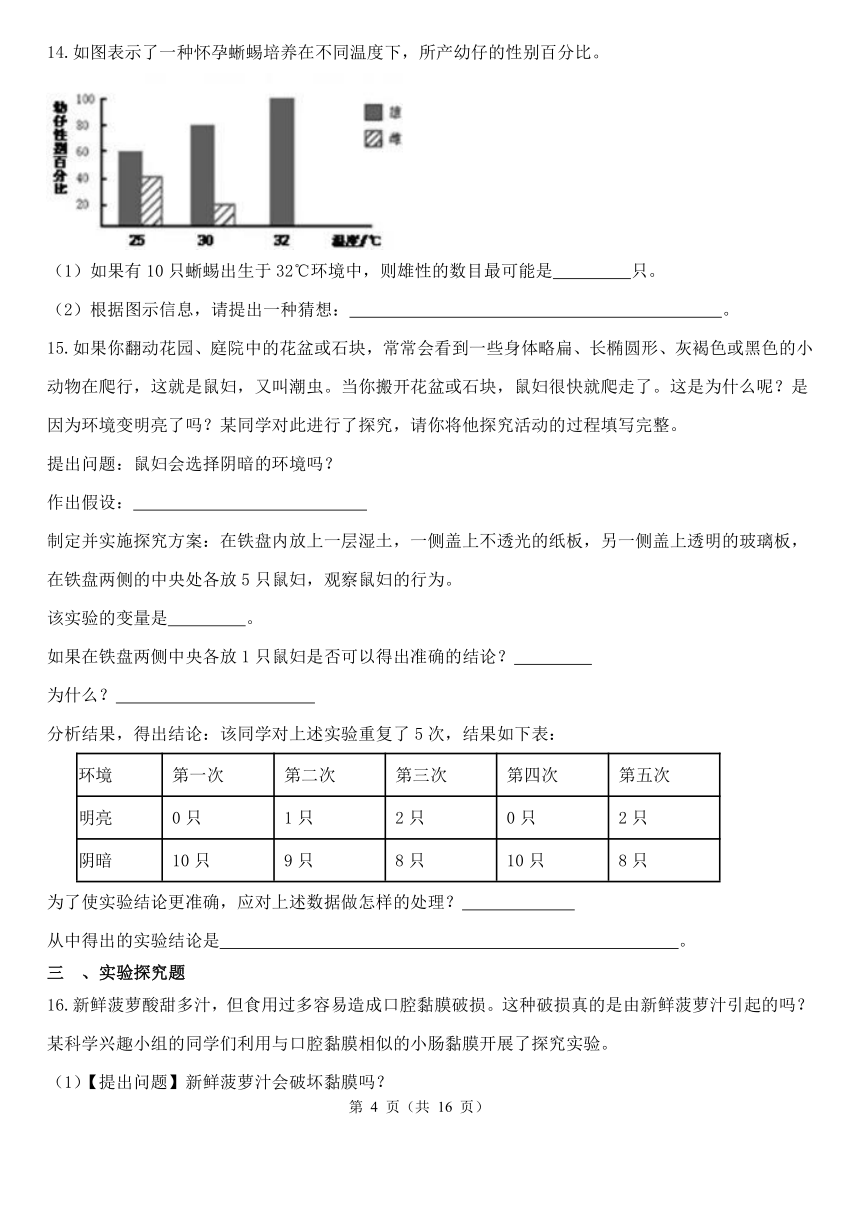

如图表示了一种怀孕蜥蜴培养在不同温度下,所产幼仔的性别百分比。

(1)如果有10只蜥蜴出生于32℃环境中,则雄性的数目最可能是 只。

(2)根据图示信息,请提出一种猜想: 。

如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

作出假设:

制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。

该实验的变量是 。

如果在铁盘两侧中央各放1只鼠妇是否可以得出准确的结论?

为什么?

分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9只 8只 10只 8只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理?

从中得出的实验结论是 。

、实验探究题

新鲜菠萝酸甜多汁,但食用过多容易造成口腔黏膜破损。这种破损真的是由新鲜菠萝汁引起的吗?某科学兴趣小组的同学们利用与口腔黏膜相似的小肠黏膜开展了探究实验。

(1)【提出问题】新鲜菠萝汁会破坏黏膜吗?

【建立假设】

(2)【设计研究方案】

①取一块猪小肠黏膜平均分成两半,分别放入A.B培养皿中。

②向A培养皿中滴加20毫升生理盐水,同时向B培养皿中滴加 。

③把A.B培养皿都放在相同且适宜的条件下,一段时间后用放大镜观察。

(3)【评价与交流】,

兴趣小组的同学还多次重复了该探究实验,目的是 。

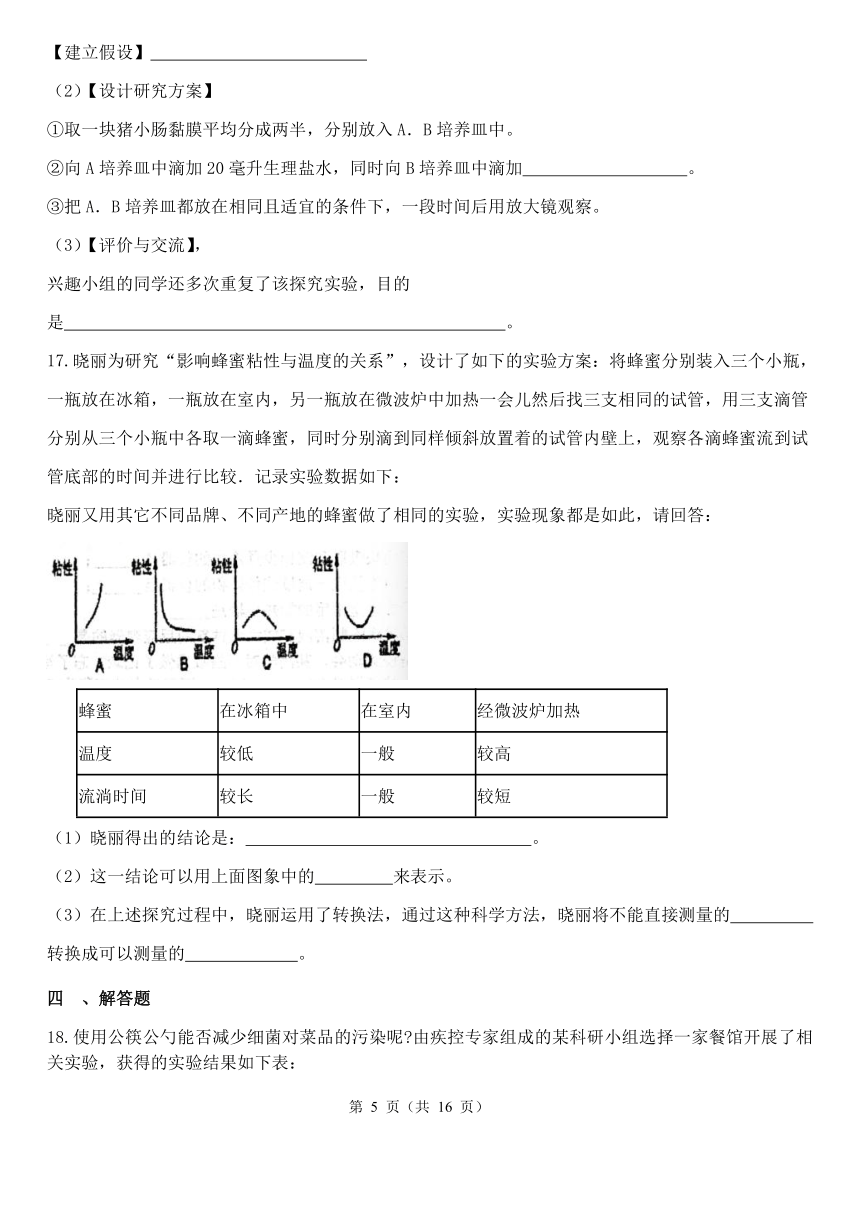

晓丽为研究“影响蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿然后找三支相同的试管,用三支滴管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁上,观察各滴蜂蜜流到试管底部的时间并进行比较.记录实验数据如下:

晓丽又用其它不同品牌、不同产地的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此,请回答:

蜂蜜 在冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

流淌时间 较长 一般 较短

(1)晓丽得出的结论是: 。

(2)这一结论可以用上面图象中的 来表示。

(3)在上述探究过程中,晓丽运用了转换法,通过这种科学方法,晓丽将不能直接测量的 转换成可以测量的 。

、解答题

使用公筷公勺能否减少细菌对菜品的污染呢 由疾控专家组成的某科研小组选择一家餐馆开展了相关实验,获得的实验结果如下表:

菜名 菌落总数(菌落数/克)

餐前 餐后

组① 组②

凉拌黄瓜 14000 16000 45000

盐水虾 150 150 220

炒芦笋 30 30 530

咸菜八爪鱼 15 20 5000

香辣牛蛙 60 150 560

请完成以下问题:

(1)【方案】疾控专家组选用不同的菜品进行实验的目的是 。在用餐环节中,使用“非公筷组”的菜时用自己的筷子取菜到自己盘中再食用,则使用“公筷组”的菜时,正确的操作应先 ,再食用。并且每人对10份菜要交替取用,确保对每份菜取的次数相同。

(2)【结论】通过实验得出使用公筷能减少细菌对菜品污染的结论,则表中组① (选填“非公筷组”或“公筷组”)。

(3)造成上述实验结果的原因:除了不使用公筷会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染外,最可能的原因是 。

为探究“废电池对生物的影响”,某研究小组设计了如下实验步骤:

①将一节用过的五号电池破碎,浸泡在1000mL清水中3天,过滤后得滤液。

②在四只鱼缸分别加入5000mL清洁无污染河水,并贴上A.B、C、D标签。

③在A.B、C、D四只鱼缸中,依次加50mL、100mL、200mL、 400mL电池浸出液。

④再向各鱼缸中分别加入三条大小和生活状态差不多的小金鱼,定时喂等量同种饲料,观察并记录情况。结果如下表所示。

A B C D

所加浸出液的体积(mL) 50 100 200 400

小鱼存活的时间(天) 15 12 7 1

根据以上设计,请回答下列问题:

(1)该小组同学提出的问题是 。

(2)根据表中的数据可知,水中电池浸出液的浓度越大,金鱼存活的时间就越 。

(3)由此,该小组同学得出结论:废电池对生物有影响。你认为他们这样得出结论严谨吗?为什么? 。

(4)余姚市以创建文明城市为契机,全域推进垃圾分类工作。把生活垃圾按图示分四类进行科学处置,实行“定时、定点”投放。废电池属于( )

A.可回收物 B.其他垃圾

C.有害垃圾 D.厨余垃圾

阅读下文,回答相关问题:

恐龙到底是恒温动物,还是变温动物,常是学者热烈争辩的课题。

甲学者提出下列论点支持恐龙是恒温动物:

论点一:在寒冷的北极圈地层里常发现有土生土长的恐龙化石。

论点二:像恒温动物中的鸟类一样,少数恐龙化石也残留有能够保温的羽毛构造。

论点三:像恒温动物中的哺乳类一样,恐龙化石的骨骼中布满管脉空隙,这原先是血液流经之路。

乙学者提出下列论点支持恐龙是变温动物,反驳甲学者的论点:

论点四:从恐龙化石的尺寸分析,一般而言,恐龙体形都很庞大。

论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方。

论点六:恐龙具有羽毛,其主要功用是遮住夏天强烈的阳光,而非防止身体散热。

论点七:今日许多的变温动物如爬行类,其骨骼也呈现高度管脉化,但一些小型鸟类和哺乳类的恒温动物,骨骼的管脉化程度则偏低。

(1)乙学者所提到的论点四至论点七中,论点 与甲学者所提到的任一论点没有形成针对性反驳。

(2)若乙学者认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光而提高体温,他所持有的理由是 。

A.恐龙有冬眠的习惯,故不需要阳光

B.恐龙能随季节作迁移

C.恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住阳光

【暑期预习】1.3像科学家那样探究答案解析

、选择题

A

【解析】根据自己对科学探究基本环节的理解分析判断。

光纤之父”高锟曾提出“有关光在纤维中的传输是否可以用于光学通信方面”,后在此基础上取得了突破性成就,这说明科学探究的过程中,首要的工作为提出问题,为后面的探究提供方向,故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

A

【解析】通过分析表格就会很容易发现,当混合播种50%的大麦和50%的燕麦时,大麦的收获量远大于燕麦说明二者在竞争中“大麦获胜”,如果在此基础上任其发展,若干年后,大麦数量将远远大于燕麦。

如果在温室中,混合播种50%的大麦和50%的燕麦,其他条件不变,任其发展,因为在大麦与燕麦的竞争中,大麦在竞争中占有优势,逐渐发展为优势种。由于大麦在竞争中占有优势,会发展为优势种,若干年后,大麦的数量会远多于燕麦的数量。

故答案为:A.

B

【解析】科学探究过程的一些环节:提出问题、猜想和假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

小科同学根据生物学知识提出:呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多,这句话意思是也许呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多,提出了假设性的想法,因此属于科学探究中的哪一环节猜想假设。

故答案为:B

B

【解析】学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假设并重新验证。

如果在实验中出现了实验结果与假设相反的情况,此时放弃自己的实验结果、适当修改实验结果以保持与原有假设一致、不管实验结,直接根据假设得出结论的做法都是违背可科学的本质,只有进一步查找资料重新作出假设并重新验证的做法才是正确的,故B说法正确。

故答案为:B

B

【解析】科学探究的主要环节,如提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。

探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等。按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。探究实验的一般方法步骤:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。其中,进行实验与收集证据、分析与论证是不可缺少的,医生给他量体温,目的是为了获取事实与证据,然后得出结论。

故选B

D

【解析】科学探究包括提出问题、建立假设、搜集证据、得出结论,分析和讨论。

A.科学家经常会在实验室研究自然界的现象,但是得出科学结论是要有一个具体的过程的,此说法并不完整,A不符合题意

B、发展和变化的研究方法并没有体现出来, B不符合题意。

C、光是在野外考察就能得出科学结论,叙述并没有提及发展和变化的研究方法的实质,C不符合题意。

D、科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来,经过分析、论证,得出结论此说法中确实展现了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法,D符合题意。

故答案为:D

D

【解析】科学探究有六个步骤分别是,提出问题,建立猜测与假设,制定计划,获取事实与证据,得出结论,合作与交流。

题目中该同学“拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察”是想看松鼠会不会下来吃竹笋,这是在寻找松鼠吃竹笋的证据,所以这一环节应该是科学探究中的获取事实与证据。D选项正确。

故答案为:D

C

【解析】观察中得到的数据经分析整理后可以得出结论,此题观察蚂蚁离开蚁窝的数目用表格进行了记录,我们可以通过分析表格中的数据得到结论。表格数据分行和列,可以通过比较行数据或比较列数据得出结论。

A:第二天觅食活动旺盛,从表格数据可以看出第二天蚂蚁离窝的数目较少,所以觅食活动旺盛是不正确的,A错误;

B:上午7:00前蚂蚁不活动,表格数据没有上午7:00前的蚂蚁离窝的数据,但并不能表示7:00前蚂蚁就不活动,B错误;

C:11:00~15:00蚂蚁活动频繁,从表格数据中可以看出11:00~15:00这段时间蚂蚁离窝的数目比其他时段高出好多倍,可以认为此段时间蚂蚁活动频繁,C正确;

D:蚂蚁上午的活动比下午的频繁,数据反映出的应该是下午活动比上午要频繁,D错误。

故选C。

C

【解析】学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假设并重新验证。

第一句话是小枫提出的问题;小枫开动脑筋找到了所有可能是说明他做出了几种猜想或假设;利用激光笔手电筒对着凹面镜照射,观察到如图所示的现象是说明他在实验;但是小枫并没有分析实验也没有得出结论更没有和同学交流评估,故C符合题意。

故答案为:C

C

【解析】科学探究的一般过程:提出问题、建立猜测和假设、制定计划、获取事实与证据、检验与评价、合作与交流。

探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。所以“于是小王将土壤带到实验室里与老师一起研究”,应属于科学探究的收集证据。

故答案为:C

、填空题

问题;猜想与假设;研究方案;实验并收集证据;交流

【解析】.科学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历 的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→ 检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假 设并重新验证……

科学探究的过程是:提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→ 检验假设→报告与交流。

故答案为:问题 猜想与假设 研究方案 实验并收集证据 合作

发现问题;做出猜想和假设;寻求证据;思考和评价;解释现象和结论

【解析】任何一个科学难题的攻克,往往都需要科学家经过不断地、反复地进行科学探究,科学探究包括提出问题、作出假设、制定计划、得出结论。

科学探究需要不断地发现问题、做出猜想和假设,需要通过多种途径寻求证据,还需要不断地思考和评价,用科学原理解释现象和结论。

故答案为:发现问题;做出猜想和假设;寻求证据;思考和评价;解释现象和结论

野菊株高;与10米处的野菊高无明显差异;与原海拔处的野菊株高无明显差异

【解析】根据科学探究实验的原则:①对照原则;②单一变量原则解题。

解:根据题干可知,本实验主要比较的是环境因素和遗传因素对野菊植株高度的影响;故收集的数据为野菊植株的高度;假设一野菊株高的变化只受环境因素的影响,与遗传无关;因为植株都生长在10米处,故移栽至10m处的野菊株高与10米处的野菊高无明显差异;假设二野菊株高的变化只受遗传因素的影响,与环境无关,则同种野菊生长在不同的环境中,长势应该相同,故移栽至10m处的野菊株与与原海拔处的野菊株高无明显差异;

故答案为:野菊株高、与10米处的野菊高无明显差异、与原海拔处的野菊株高无明显差异。

(1)10

(2)蜥蜴产幼仔的性别百分比可能与受温度影响

【解析】科学探究包括收集证据、提出问题、建立假设、设计方案、进行实验、得出结论、交流评价等。

(1)从表格中可以看出,蜥蜴在低温为32度条件下只发育为雄性(雌性为0),如果有10只蜥蜴出生于32℃的环境中,则雄性的数目最可能是10只。

(2)从表可以看出,蜥蜴在25℃至30时℃时,雌性比例占得越来越少,在32℃时雌性比例为零,全部为雄性。因此可提出一种合理的推断:蜥蜴产幼仔的性别百分比受温度影响。

鼠妇会先选择黑暗的环境;光;不能;一只鼠妇没有代表性;求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活

【解析】科学探究的步骤是提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论和表达交流,鼠妇喜欢生活在阴暗潮湿的环境中,探究鼠妇喜欢生活在黑暗环境中,提出的问题是鼠妇会选择黑暗的环境吗?

作出的假设应是鼠妇会先选择黑暗的环境,并设置对照实验,变量是光,为减少误差应选择多个鼠妇.据此解答.本题考查的是探究影响鼠妇分布的环境因素,对照实验指的是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都必须相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量,设置一组对照实验,对照实验要遵循单一变量原则.解答此类题目的关键是灵活运用所学知识,结合探究实验的要求来解答.

解:(1)当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了,这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?故对此进行了探究,可提出问题:光对鼠妇生活的影响吗?(2)通过提出的问题可以作出假设:光会影响鼠妇的生活,假设也可以从反面假设,如鼠妇不喜欢有光的环境,都可以,关键是分析实验结果,得出结论;(3)由于该实验探究的是光对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是光,实验装置:由于纸盒的一半盖的透明的玻璃板,一半盖的是不透光的纸板,这样纸盒就形成了阴暗与明亮两种环境;(4)为了减小实验误差,不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差,因此实验中所用鼠妇的数量要多,尽可能排除其他因素的干扰;要计算不同环境下五次实验数据的平均值,根据实验结果可得出结论:光会影响鼠妇的生活;(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活.

故答案为:(2)鼠妇会先选择黑暗的环境;(3)光;(4)不能,一只鼠妇没有代表性.(5)光;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活.

、实验探究题

(1)新鲜菠萝汁会破坏黏膜

(2)20mL新鲜菠萝汁

(3)避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠

【解析】科学探究的步骤包括:提出问题、做出猜想与假设、设计研究方案、进行实验收集证据、分析实验数据得出结论、评价与交流。

(1)根据提出的问题,可以建立假设:新鲜菠萝汁会破坏黏膜;

(2)在实验中采用控制变量的方法,由于要研究新鲜菠萝汁会不会破坏黏膜,A培养皿中放入的是20毫升生理盐水,因此向B培养皿中滴加20mL的新鲜胡萝卜汁,并且让它们在相同且适宜的环境中放置一段时间,然后观察;

(3)由于在实验中一次实验的结果具有偶然性,为了避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠,所以还需要多次重复该实验。

故答案为:(1)新鲜菠萝汁会破坏黏膜;(2)20mL新鲜菠萝汁;(3)避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠。

(1)蜂蜜的粘性随温度的升高而降低

(2)B

(3)蜂蜜粘性;流淌时间

【解析】研究影响蜂蜜粘性与温度的关系,实验做了三组, 以温度作为变量,一瓶放入冰箱,一份微波炉,一份正常作为对照组,用三支滴管各取一滴蜂蜜,分别滴到同样倾斜放置的试管内壁上,观察各滴蜜蜂流到试管底部的时间并进行比较蜂蜜的粘性;A组实验中粘性随着温度的升高粘性增强,B组实验粘性随着温度升高而减少;C组实验粘性随温度的升高先升高后减小;D组实验粘性随着温度升高先减小后增大。

(1)在冰箱中温度低,流淌的时间较长,在微波炉中温度较高,流淌时间较短,说明温度越高粘性变小,所以结论为蜂蜜的粘性随着温度升高而降低;

(2)根据结论粘性随着温度升高而减小可知B图符合题意;

(3)转换法是将不能直接测量的物理量转换为易测量的物理量,蜂蜜的粘性不能直接测量,选择了蜂蜜能从试管内壁流淌需要的时间来判断粘性。

故答案为:(1) 蜂蜜的粘性随温度的升高而降低 ;(2)B;(3)蜂蜜粘性,流淌时间。

、解答题

(1)避免实验的偶然性,使结论更可靠;使用公筷取菜到自己盘中

(2)公筷组

(3)每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上

【解析】科学探究一般包括提出问题、猜想与假设、设计实验与制定计划、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、表达与交流。

(1)【方案】疾控专家组选用不同的菜品进行实验的目的是避免实验的偶然性,使实验结论更可。在用餐环节中,使用“非公筷组”的菜时用自己的筷子取菜到自己盘中再食用,则使用“公筷组”的菜时,正确的操作应先使用公筷取菜到自己盘中,再食用。并且每人对10份菜要交替取用,确保对每份菜取的次数相同。

(2)【结论】通过实验得出使用公筷能减少细菌对菜品污染的结论,则表中组① 应该是公筷组,译文细菌的数目更少;

(3) 造成上述实验结果的原因:除了不使用公筷会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染外,最可能的原因是每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上;

故答案为:(1)避免实验的偶然性,使结论更可靠、使用公筷取菜到自己盘中(2) 公筷组 (3) 每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上

(1)废电池对生物有影响吗?

(2)短

(3)不严谨,因为没有设置对照组

(4)C

【解析】本题以“废电池对生物的影响”这一现实问题为出发点,考查了学生科学探究的能力.解此题从提出问题,作出假设,制定探究计划包括方法和步骤,确定实验变量,设置对照实验,废电池的危害和防治方面切入。

(1)提出问题:废电池浸出液对生物有影响吗

(2)根据表中的数据可知,水中电池浸出液的浓度随着电池浸出液增加而增大,水中电池浸出液的浓度越大,对金鱼产生的危害就越大,金鱼存活的时间就越短。

(3)研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验叫做对照实验,其中这个不同的条件就是实验变量。设置对照实验,可以保证除实验结果的不同只能是由变量引起的,使实验结果具有说服力。该实验的变量是废电池浸出液,不严谨之处是没有对照组,应加设组未添加废电池浸出液的对照组。

(4)乱丢废电池含有汞,银,镉等重金属污染,汞的无机化合物的毒性很强,可通过食物链逐级浓缩。镉的化合物毒性很强,进入动物和人体内的镉很少能排出。因此,将废旧电池回收,集中无害化处理。

故选C。

(1)四

(2)B

【解析】此题主要考查从资料中寻找解题线索,提取有利于解题的信息,与所学知识建立链接的能力.该题突出了对综合能力的考查,有助于提高学生综合分析问题、解决问题的能力.

解:该材料是一个针对恐龙到底是恒温动物,还是变温动物的争辩课题.在争辩中甲乙两方或者是反方对正方的论点要相互有针对性的反驳.(1)、分析材料中甲乙两方的论点可知,论点五反驳的是论点一,论点六反驳的是论点二,论点七反驳的是论点三,论点四说的是恐龙的体型很庞大,与甲学者所提的任一论点没有形成针对性反驳.(2)、论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方.据此可知,恐龙能随季节作迁移,使其有机会从寒冷的北极圈迁移至阳光较多、气候较暖和的地方. 故答案为:(1)四(2)B

第 1 页(共 1 页)

、选择题

原香港中文大学校长、“光纤之父”高锟曾提出“有关光在纤维中的传输是否可以用于光学通信方面”,后在此基础上取得了突破性成就,获得了2009年诺贝尔物理学奖。这一事例充分说明:科学探究过程中,首要的工作是( )

A.提出问题 B.实验验证 C.建立假说 D.得出结论

在温室中混合播种不同比例的大麦和燕麦,结果如右表。如果在温室中,混合播种50%的大麦和50%的燕麦,其他条件适宜,任其发展,若干年后温室中的植株数( )

A.大麦远远多于燕麦 B.燕麦远远多于大麦

C.大麦和燕麦各占一半 D.大麦和燕麦均减少

在对呼出气体成分进行探究前,小科同学根据生物学知识提出:呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多。这句话属于科学探究中的哪一环节( )

A.发现并提出问题 B.猜想假设

C.制定计划 D.交流与表达

某小组在探究“蚯蚓的运动”中,作出的假设是:蚯蚓在玻璃板上比在糙纸上运动得更快,可是实验结果却相反。对此该小组应( )

A.放弃自己的实验结果

B.进一步查找资料重新作出假设

C.适当修改实验结果以保持与原有假设一致

D.不管实验结果,直接根据假设得出结论

当你感冒到医院里看病时,通常医生会问你是否头痛、咳嗽、鼻塞,然后给你测量体温。医生采取这些行动的直接目的是为了( )

A.交流 B.获取事实与证据

C.制订计划 D.检验与评价

我们从科学课本中已经认识了不少科学家,从中我们知道了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法是( )

A.科学家就在实验室里研究自然界的现象,得出科学结论

B.科学家就在图书馆里查阅资料得出科学结论

C.科学家就在野外考察得出科学结论

D.科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来,经过分析、论证,得出结论

某同学在森林公园游玩时,发现一只小松鼠在竹林里出现。松鼠是吃松果的,应该在松树上,怎么会在这里出现呢?它是不是也吃竹笋呢?为了验证自己的疑问,他拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察,一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来。就“拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察”这一环节而言,属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立猜测和假设

C.制定计划 D.获得事实与证据

小德对学校一窝蚂蚁进行了三天观察,计算离开蚁窝的蚂蚁数目,每次观察5分钟,其结果如表所示。 下列描述符合观察结果的是( )

时间 各观察时间段离开蚁窝的蚂蚁数目

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

第一天 8 27 98 101 104 66 4

第二天 1 4 17 21 27 15 2

第三天 9 26 110 118 107 60 7

A.第二天觅食活动旺盛

B.上午6:00 前蚂蚁不活动

C.10:00-14:00 蚂蚁离开蚁窝数量较多

D.上午离开蚁窝的蚂蚁数量比下午多

平面镜对光线既不会聚也不发散,那么凹面镜对光线会有什么作用呢?小枫开动脑筋,找到了所有可能的情况:会聚、发散、既不会聚也不发散。然后,他利用激光笔手电筒对着凹面镜照射,观察到如图所示的现象。则小枫的学习经历了( )

A.提出问题、设计实验和进行实验、得出结论

B.提出问题、假设、设计实验和进行实验、交流与评估

C.提出问题、假设、设计实验和进行实验

D.设计实验和进行实验、得出结论、分析和论证

某同学发现前几天不小心浇了食盐水的月季花死了。月季花的死是不是与食盐水有关呢?于是该同学将土壤带到实验室里与老师一起实验研究,发现土壤中食盐水浓度确实过高。查阅资料得知土壤溶液浓度过高时,植物会失水枯死。文中划线部分属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立假设 C.收集证据 D.得出结论

、填空题

科学探究的基本过程是:提出 、建立 、设计 、进行 、检验与评价、报告与 。

科学探究需要不断地 、 ,需要通过多种途径 ,还需要不断地 ,用科学原理 。

一种以地下茎繁殖为主的多年生野菊分别生长在海拔 10m、500m 和 1000m 的同一山坡上。在相应生长发育阶段,同一海拔的野菊株高无明显差异,但不同海拔的野菊随海拔的增高而显著变矮。为检验环境(主要指海拔)和遗传(指不同海拔的植株)因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。

⑴实验处理:春天,将海拔 500m、1000m 处的野菊幼芽同时移栽于 10m 处。

⑵收集数据:要测量第二年秋天 。

⑶预测支持下列假设的试验结果:

假设一 野菊株高的变化只受环境因素的影响,实验结果是:移栽至 10m 处的野菊株高 。

假设二 野菊株高的变化只受遗传因素的影响,实验结果是:移栽至 10m 处的野菊株高 。

如图表示了一种怀孕蜥蜴培养在不同温度下,所产幼仔的性别百分比。

(1)如果有10只蜥蜴出生于32℃环境中,则雄性的数目最可能是 只。

(2)根据图示信息,请提出一种猜想: 。

如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

作出假设:

制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。

该实验的变量是 。

如果在铁盘两侧中央各放1只鼠妇是否可以得出准确的结论?

为什么?

分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9只 8只 10只 8只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理?

从中得出的实验结论是 。

、实验探究题

新鲜菠萝酸甜多汁,但食用过多容易造成口腔黏膜破损。这种破损真的是由新鲜菠萝汁引起的吗?某科学兴趣小组的同学们利用与口腔黏膜相似的小肠黏膜开展了探究实验。

(1)【提出问题】新鲜菠萝汁会破坏黏膜吗?

【建立假设】

(2)【设计研究方案】

①取一块猪小肠黏膜平均分成两半,分别放入A.B培养皿中。

②向A培养皿中滴加20毫升生理盐水,同时向B培养皿中滴加 。

③把A.B培养皿都放在相同且适宜的条件下,一段时间后用放大镜观察。

(3)【评价与交流】,

兴趣小组的同学还多次重复了该探究实验,目的是 。

晓丽为研究“影响蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿然后找三支相同的试管,用三支滴管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁上,观察各滴蜂蜜流到试管底部的时间并进行比较.记录实验数据如下:

晓丽又用其它不同品牌、不同产地的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此,请回答:

蜂蜜 在冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

流淌时间 较长 一般 较短

(1)晓丽得出的结论是: 。

(2)这一结论可以用上面图象中的 来表示。

(3)在上述探究过程中,晓丽运用了转换法,通过这种科学方法,晓丽将不能直接测量的 转换成可以测量的 。

、解答题

使用公筷公勺能否减少细菌对菜品的污染呢 由疾控专家组成的某科研小组选择一家餐馆开展了相关实验,获得的实验结果如下表:

菜名 菌落总数(菌落数/克)

餐前 餐后

组① 组②

凉拌黄瓜 14000 16000 45000

盐水虾 150 150 220

炒芦笋 30 30 530

咸菜八爪鱼 15 20 5000

香辣牛蛙 60 150 560

请完成以下问题:

(1)【方案】疾控专家组选用不同的菜品进行实验的目的是 。在用餐环节中,使用“非公筷组”的菜时用自己的筷子取菜到自己盘中再食用,则使用“公筷组”的菜时,正确的操作应先 ,再食用。并且每人对10份菜要交替取用,确保对每份菜取的次数相同。

(2)【结论】通过实验得出使用公筷能减少细菌对菜品污染的结论,则表中组① (选填“非公筷组”或“公筷组”)。

(3)造成上述实验结果的原因:除了不使用公筷会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染外,最可能的原因是 。

为探究“废电池对生物的影响”,某研究小组设计了如下实验步骤:

①将一节用过的五号电池破碎,浸泡在1000mL清水中3天,过滤后得滤液。

②在四只鱼缸分别加入5000mL清洁无污染河水,并贴上A.B、C、D标签。

③在A.B、C、D四只鱼缸中,依次加50mL、100mL、200mL、 400mL电池浸出液。

④再向各鱼缸中分别加入三条大小和生活状态差不多的小金鱼,定时喂等量同种饲料,观察并记录情况。结果如下表所示。

A B C D

所加浸出液的体积(mL) 50 100 200 400

小鱼存活的时间(天) 15 12 7 1

根据以上设计,请回答下列问题:

(1)该小组同学提出的问题是 。

(2)根据表中的数据可知,水中电池浸出液的浓度越大,金鱼存活的时间就越 。

(3)由此,该小组同学得出结论:废电池对生物有影响。你认为他们这样得出结论严谨吗?为什么? 。

(4)余姚市以创建文明城市为契机,全域推进垃圾分类工作。把生活垃圾按图示分四类进行科学处置,实行“定时、定点”投放。废电池属于( )

A.可回收物 B.其他垃圾

C.有害垃圾 D.厨余垃圾

阅读下文,回答相关问题:

恐龙到底是恒温动物,还是变温动物,常是学者热烈争辩的课题。

甲学者提出下列论点支持恐龙是恒温动物:

论点一:在寒冷的北极圈地层里常发现有土生土长的恐龙化石。

论点二:像恒温动物中的鸟类一样,少数恐龙化石也残留有能够保温的羽毛构造。

论点三:像恒温动物中的哺乳类一样,恐龙化石的骨骼中布满管脉空隙,这原先是血液流经之路。

乙学者提出下列论点支持恐龙是变温动物,反驳甲学者的论点:

论点四:从恐龙化石的尺寸分析,一般而言,恐龙体形都很庞大。

论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方。

论点六:恐龙具有羽毛,其主要功用是遮住夏天强烈的阳光,而非防止身体散热。

论点七:今日许多的变温动物如爬行类,其骨骼也呈现高度管脉化,但一些小型鸟类和哺乳类的恒温动物,骨骼的管脉化程度则偏低。

(1)乙学者所提到的论点四至论点七中,论点 与甲学者所提到的任一论点没有形成针对性反驳。

(2)若乙学者认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光而提高体温,他所持有的理由是 。

A.恐龙有冬眠的习惯,故不需要阳光

B.恐龙能随季节作迁移

C.恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住阳光

【暑期预习】1.3像科学家那样探究答案解析

、选择题

A

【解析】根据自己对科学探究基本环节的理解分析判断。

光纤之父”高锟曾提出“有关光在纤维中的传输是否可以用于光学通信方面”,后在此基础上取得了突破性成就,这说明科学探究的过程中,首要的工作为提出问题,为后面的探究提供方向,故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

A

【解析】通过分析表格就会很容易发现,当混合播种50%的大麦和50%的燕麦时,大麦的收获量远大于燕麦说明二者在竞争中“大麦获胜”,如果在此基础上任其发展,若干年后,大麦数量将远远大于燕麦。

如果在温室中,混合播种50%的大麦和50%的燕麦,其他条件不变,任其发展,因为在大麦与燕麦的竞争中,大麦在竞争中占有优势,逐渐发展为优势种。由于大麦在竞争中占有优势,会发展为优势种,若干年后,大麦的数量会远多于燕麦的数量。

故答案为:A.

B

【解析】科学探究过程的一些环节:提出问题、猜想和假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

小科同学根据生物学知识提出:呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多,这句话意思是也许呼出气体中的水蒸气可能比空气中的多,提出了假设性的想法,因此属于科学探究中的哪一环节猜想假设。

故答案为:B

B

【解析】学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假设并重新验证。

如果在实验中出现了实验结果与假设相反的情况,此时放弃自己的实验结果、适当修改实验结果以保持与原有假设一致、不管实验结,直接根据假设得出结论的做法都是违背可科学的本质,只有进一步查找资料重新作出假设并重新验证的做法才是正确的,故B说法正确。

故答案为:B

B

【解析】科学探究的主要环节,如提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。

探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等。按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。探究实验的一般方法步骤:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。其中,进行实验与收集证据、分析与论证是不可缺少的,医生给他量体温,目的是为了获取事实与证据,然后得出结论。

故选B

D

【解析】科学探究包括提出问题、建立假设、搜集证据、得出结论,分析和讨论。

A.科学家经常会在实验室研究自然界的现象,但是得出科学结论是要有一个具体的过程的,此说法并不完整,A不符合题意

B、发展和变化的研究方法并没有体现出来, B不符合题意。

C、光是在野外考察就能得出科学结论,叙述并没有提及发展和变化的研究方法的实质,C不符合题意。

D、科学家不断提出新问题,搜集信息,把考察或实验的结果记录下来,经过分析、论证,得出结论此说法中确实展现了科学家对自然界的事物的存在、发展和变化的研究方法,D符合题意。

故答案为:D

D

【解析】科学探究有六个步骤分别是,提出问题,建立猜测与假设,制定计划,获取事实与证据,得出结论,合作与交流。

题目中该同学“拔了几颗新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察”是想看松鼠会不会下来吃竹笋,这是在寻找松鼠吃竹笋的证据,所以这一环节应该是科学探究中的获取事实与证据。D选项正确。

故答案为:D

C

【解析】观察中得到的数据经分析整理后可以得出结论,此题观察蚂蚁离开蚁窝的数目用表格进行了记录,我们可以通过分析表格中的数据得到结论。表格数据分行和列,可以通过比较行数据或比较列数据得出结论。

A:第二天觅食活动旺盛,从表格数据可以看出第二天蚂蚁离窝的数目较少,所以觅食活动旺盛是不正确的,A错误;

B:上午7:00前蚂蚁不活动,表格数据没有上午7:00前的蚂蚁离窝的数据,但并不能表示7:00前蚂蚁就不活动,B错误;

C:11:00~15:00蚂蚁活动频繁,从表格数据中可以看出11:00~15:00这段时间蚂蚁离窝的数目比其他时段高出好多倍,可以认为此段时间蚂蚁活动频繁,C正确;

D:蚂蚁上午的活动比下午的频繁,数据反映出的应该是下午活动比上午要频繁,D错误。

故选C。

C

【解析】学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假设并重新验证。

第一句话是小枫提出的问题;小枫开动脑筋找到了所有可能是说明他做出了几种猜想或假设;利用激光笔手电筒对着凹面镜照射,观察到如图所示的现象是说明他在实验;但是小枫并没有分析实验也没有得出结论更没有和同学交流评估,故C符合题意。

故答案为:C

C

【解析】科学探究的一般过程:提出问题、建立猜测和假设、制定计划、获取事实与证据、检验与评价、合作与交流。

探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。所以“于是小王将土壤带到实验室里与老师一起研究”,应属于科学探究的收集证据。

故答案为:C

、填空题

问题;猜想与假设;研究方案;实验并收集证据;交流

【解析】.科学探究是科学学习的重要方式。科学探究源自问题的发现,经历 的过程是 :提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→ 检验假设→报告与交流。如果收集的证据不支持假设,则需要重新提出假 设并重新验证……

科学探究的过程是:提出问题→提出假设→设计研究方案→实施方案(收集证据)→ 检验假设→报告与交流。

故答案为:问题 猜想与假设 研究方案 实验并收集证据 合作

发现问题;做出猜想和假设;寻求证据;思考和评价;解释现象和结论

【解析】任何一个科学难题的攻克,往往都需要科学家经过不断地、反复地进行科学探究,科学探究包括提出问题、作出假设、制定计划、得出结论。

科学探究需要不断地发现问题、做出猜想和假设,需要通过多种途径寻求证据,还需要不断地思考和评价,用科学原理解释现象和结论。

故答案为:发现问题;做出猜想和假设;寻求证据;思考和评价;解释现象和结论

野菊株高;与10米处的野菊高无明显差异;与原海拔处的野菊株高无明显差异

【解析】根据科学探究实验的原则:①对照原则;②单一变量原则解题。

解:根据题干可知,本实验主要比较的是环境因素和遗传因素对野菊植株高度的影响;故收集的数据为野菊植株的高度;假设一野菊株高的变化只受环境因素的影响,与遗传无关;因为植株都生长在10米处,故移栽至10m处的野菊株高与10米处的野菊高无明显差异;假设二野菊株高的变化只受遗传因素的影响,与环境无关,则同种野菊生长在不同的环境中,长势应该相同,故移栽至10m处的野菊株与与原海拔处的野菊株高无明显差异;

故答案为:野菊株高、与10米处的野菊高无明显差异、与原海拔处的野菊株高无明显差异。

(1)10

(2)蜥蜴产幼仔的性别百分比可能与受温度影响

【解析】科学探究包括收集证据、提出问题、建立假设、设计方案、进行实验、得出结论、交流评价等。

(1)从表格中可以看出,蜥蜴在低温为32度条件下只发育为雄性(雌性为0),如果有10只蜥蜴出生于32℃的环境中,则雄性的数目最可能是10只。

(2)从表可以看出,蜥蜴在25℃至30时℃时,雌性比例占得越来越少,在32℃时雌性比例为零,全部为雄性。因此可提出一种合理的推断:蜥蜴产幼仔的性别百分比受温度影响。

鼠妇会先选择黑暗的环境;光;不能;一只鼠妇没有代表性;求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活

【解析】科学探究的步骤是提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论和表达交流,鼠妇喜欢生活在阴暗潮湿的环境中,探究鼠妇喜欢生活在黑暗环境中,提出的问题是鼠妇会选择黑暗的环境吗?

作出的假设应是鼠妇会先选择黑暗的环境,并设置对照实验,变量是光,为减少误差应选择多个鼠妇.据此解答.本题考查的是探究影响鼠妇分布的环境因素,对照实验指的是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都必须相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量,设置一组对照实验,对照实验要遵循单一变量原则.解答此类题目的关键是灵活运用所学知识,结合探究实验的要求来解答.

解:(1)当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了,这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?故对此进行了探究,可提出问题:光对鼠妇生活的影响吗?(2)通过提出的问题可以作出假设:光会影响鼠妇的生活,假设也可以从反面假设,如鼠妇不喜欢有光的环境,都可以,关键是分析实验结果,得出结论;(3)由于该实验探究的是光对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是光,实验装置:由于纸盒的一半盖的透明的玻璃板,一半盖的是不透光的纸板,这样纸盒就形成了阴暗与明亮两种环境;(4)为了减小实验误差,不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差,因此实验中所用鼠妇的数量要多,尽可能排除其他因素的干扰;要计算不同环境下五次实验数据的平均值,根据实验结果可得出结论:光会影响鼠妇的生活;(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活.

故答案为:(2)鼠妇会先选择黑暗的环境;(3)光;(4)不能,一只鼠妇没有代表性.(5)光;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活.

、实验探究题

(1)新鲜菠萝汁会破坏黏膜

(2)20mL新鲜菠萝汁

(3)避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠

【解析】科学探究的步骤包括:提出问题、做出猜想与假设、设计研究方案、进行实验收集证据、分析实验数据得出结论、评价与交流。

(1)根据提出的问题,可以建立假设:新鲜菠萝汁会破坏黏膜;

(2)在实验中采用控制变量的方法,由于要研究新鲜菠萝汁会不会破坏黏膜,A培养皿中放入的是20毫升生理盐水,因此向B培养皿中滴加20mL的新鲜胡萝卜汁,并且让它们在相同且适宜的环境中放置一段时间,然后观察;

(3)由于在实验中一次实验的结果具有偶然性,为了避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠,所以还需要多次重复该实验。

故答案为:(1)新鲜菠萝汁会破坏黏膜;(2)20mL新鲜菠萝汁;(3)避免偶然因素对实验结果的影响,使实验结果更可靠。

(1)蜂蜜的粘性随温度的升高而降低

(2)B

(3)蜂蜜粘性;流淌时间

【解析】研究影响蜂蜜粘性与温度的关系,实验做了三组, 以温度作为变量,一瓶放入冰箱,一份微波炉,一份正常作为对照组,用三支滴管各取一滴蜂蜜,分别滴到同样倾斜放置的试管内壁上,观察各滴蜜蜂流到试管底部的时间并进行比较蜂蜜的粘性;A组实验中粘性随着温度的升高粘性增强,B组实验粘性随着温度升高而减少;C组实验粘性随温度的升高先升高后减小;D组实验粘性随着温度升高先减小后增大。

(1)在冰箱中温度低,流淌的时间较长,在微波炉中温度较高,流淌时间较短,说明温度越高粘性变小,所以结论为蜂蜜的粘性随着温度升高而降低;

(2)根据结论粘性随着温度升高而减小可知B图符合题意;

(3)转换法是将不能直接测量的物理量转换为易测量的物理量,蜂蜜的粘性不能直接测量,选择了蜂蜜能从试管内壁流淌需要的时间来判断粘性。

故答案为:(1) 蜂蜜的粘性随温度的升高而降低 ;(2)B;(3)蜂蜜粘性,流淌时间。

、解答题

(1)避免实验的偶然性,使结论更可靠;使用公筷取菜到自己盘中

(2)公筷组

(3)每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上

【解析】科学探究一般包括提出问题、猜想与假设、设计实验与制定计划、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、表达与交流。

(1)【方案】疾控专家组选用不同的菜品进行实验的目的是避免实验的偶然性,使实验结论更可。在用餐环节中,使用“非公筷组”的菜时用自己的筷子取菜到自己盘中再食用,则使用“公筷组”的菜时,正确的操作应先使用公筷取菜到自己盘中,再食用。并且每人对10份菜要交替取用,确保对每份菜取的次数相同。

(2)【结论】通过实验得出使用公筷能减少细菌对菜品污染的结论,则表中组① 应该是公筷组,译文细菌的数目更少;

(3) 造成上述实验结果的原因:除了不使用公筷会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染外,最可能的原因是每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上;

故答案为:(1)避免实验的偶然性,使结论更可靠、使用公筷取菜到自己盘中(2) 公筷组 (3) 每个人会把自身口腔携带的细菌通过筷子传到菜上

(1)废电池对生物有影响吗?

(2)短

(3)不严谨,因为没有设置对照组

(4)C

【解析】本题以“废电池对生物的影响”这一现实问题为出发点,考查了学生科学探究的能力.解此题从提出问题,作出假设,制定探究计划包括方法和步骤,确定实验变量,设置对照实验,废电池的危害和防治方面切入。

(1)提出问题:废电池浸出液对生物有影响吗

(2)根据表中的数据可知,水中电池浸出液的浓度随着电池浸出液增加而增大,水中电池浸出液的浓度越大,对金鱼产生的危害就越大,金鱼存活的时间就越短。

(3)研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验叫做对照实验,其中这个不同的条件就是实验变量。设置对照实验,可以保证除实验结果的不同只能是由变量引起的,使实验结果具有说服力。该实验的变量是废电池浸出液,不严谨之处是没有对照组,应加设组未添加废电池浸出液的对照组。

(4)乱丢废电池含有汞,银,镉等重金属污染,汞的无机化合物的毒性很强,可通过食物链逐级浓缩。镉的化合物毒性很强,进入动物和人体内的镉很少能排出。因此,将废旧电池回收,集中无害化处理。

故选C。

(1)四

(2)B

【解析】此题主要考查从资料中寻找解题线索,提取有利于解题的信息,与所学知识建立链接的能力.该题突出了对综合能力的考查,有助于提高学生综合分析问题、解决问题的能力.

解:该材料是一个针对恐龙到底是恒温动物,还是变温动物的争辩课题.在争辩中甲乙两方或者是反方对正方的论点要相互有针对性的反驳.(1)、分析材料中甲乙两方的论点可知,论点五反驳的是论点一,论点六反驳的是论点二,论点七反驳的是论点三,论点四说的是恐龙的体型很庞大,与甲学者所提的任一论点没有形成针对性反驳.(2)、论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方.据此可知,恐龙能随季节作迁移,使其有机会从寒冷的北极圈迁移至阳光较多、气候较暖和的地方. 故答案为:(1)四(2)B

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录