12.《祝福》课件(共39张ppt)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 12.《祝福》课件(共39张ppt)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-06 17:20:10 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

壹

知人论世

知作者

鲁迅,原名周树人,字豫才。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,鲁迅的精神被称为中华“民族魂”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

知作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《坟》《热风》《华盖集》

《南腔北调集》

中篇小说《阿Q正传》

——中国现代文学史上的不朽杰作

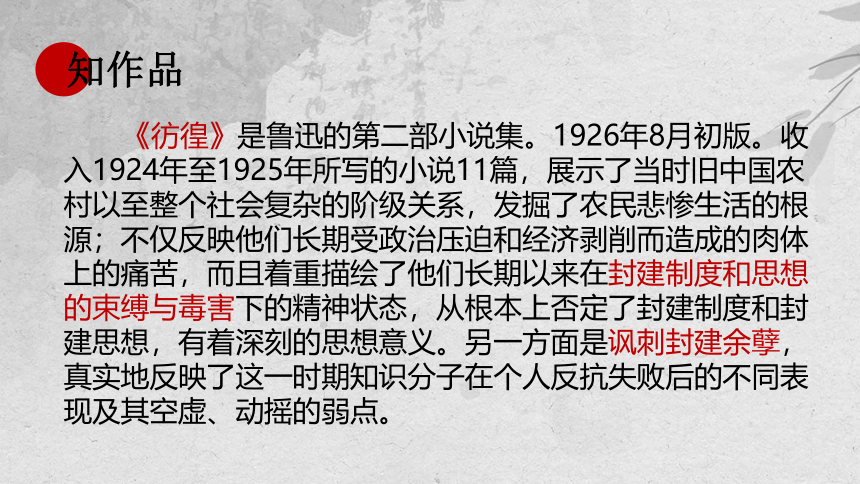

知作品

《彷徨》是鲁迅的第二部小说集。1926年8月初版。收入1924年至1925年所写的小说11篇,展示了当时旧中国农村以至整个社会复杂的阶级关系,发掘了农民悲惨生活的根源;不仅反映他们长期受政治压迫和经济剥削而造成的肉体上的痛苦,而且着重描绘了他们长期以来在封建制度和思想的束缚与毒害下的精神状态,从根本上否定了封建制度和封建思想,有着深刻的思想意义。另一方面是讽刺封建余孽,真实地反映了这一时期知识分子在个人反抗失败后的不同表现及其空虚、动摇的弱点。

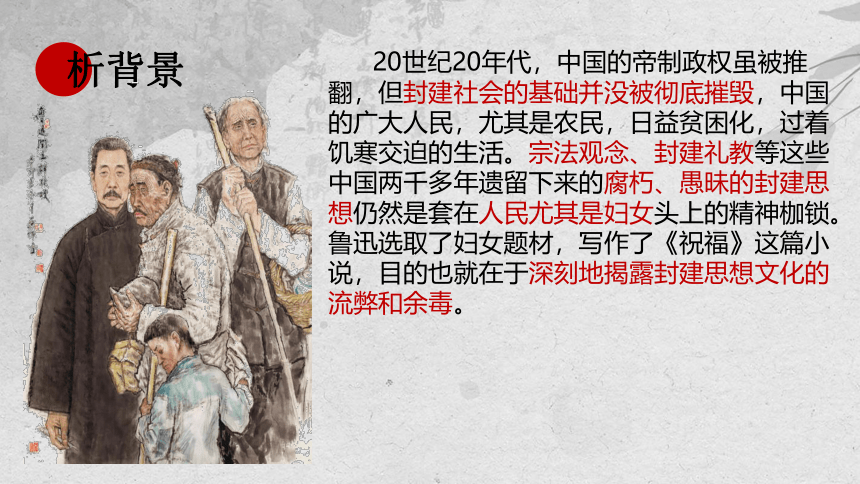

析背景

20世纪20年代,中国的帝制政权虽被推翻,但封建社会的基础并没被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,过着饥寒交迫的生活。宗法观念、封建礼教等这些中国两千多年遗留下来的腐朽、愚昧的封建思想仍然是套在人民尤其是妇女头上的精神枷锁。鲁迅选取了妇女题材,写作了《祝福》这篇小说,目的也就在于深刻地揭露封建思想文化的流弊和余毒。

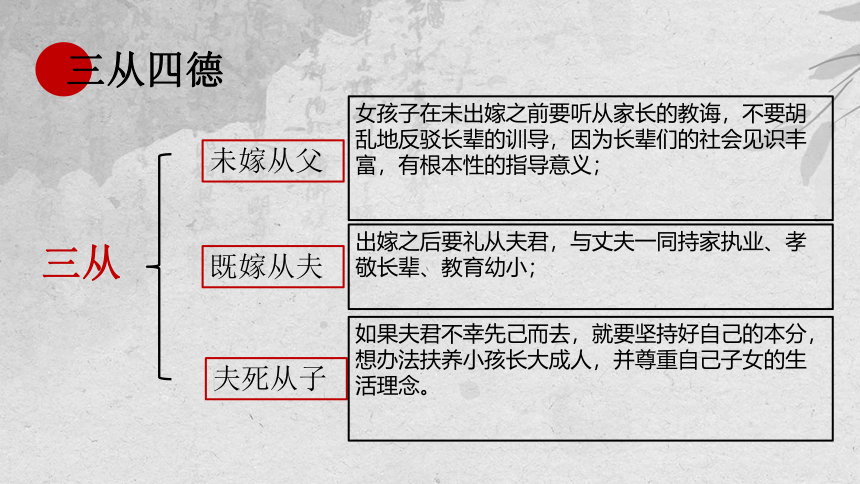

三从四德

三从

未嫁从父

既嫁从夫

夫死从子

女孩子在未出嫁之前要听从家长的教诲,不要胡乱地反驳长辈的训导,因为长辈们的社会见识丰富,有根本性的指导意义;

出嫁之后要礼从夫君,与丈夫一同持家执业、孝敬长辈、教育幼小;

如果夫君不幸先己而去,就要坚持好自己的本分,想办法扶养小孩长大成人,并尊重自己子女的生活理念。

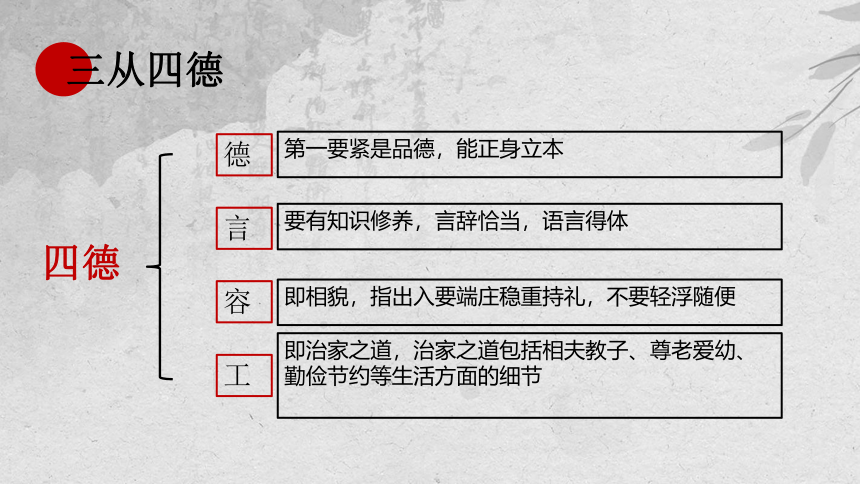

三从四德

四德

德

言

容

第一要紧是品德,能正身立本

要有知识修养,言辞恰当,语言得体

即相貌,指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便

工

即治家之道,治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节

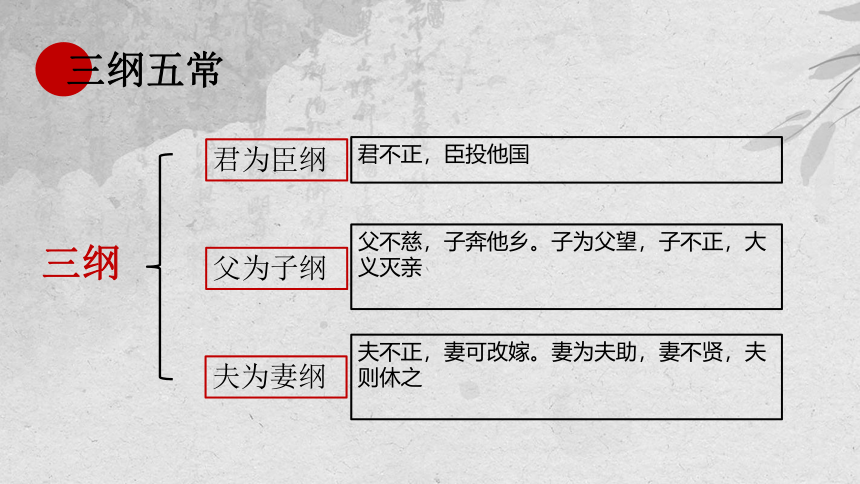

三纲五常

三纲

君为臣纲

父为子纲

君不正,臣投他国

父不慈,子奔他乡。子为父望,子不正,大义灭亲

夫为妻纲

夫不正,妻可改嫁。妻为夫助,妻不贤,夫则休之

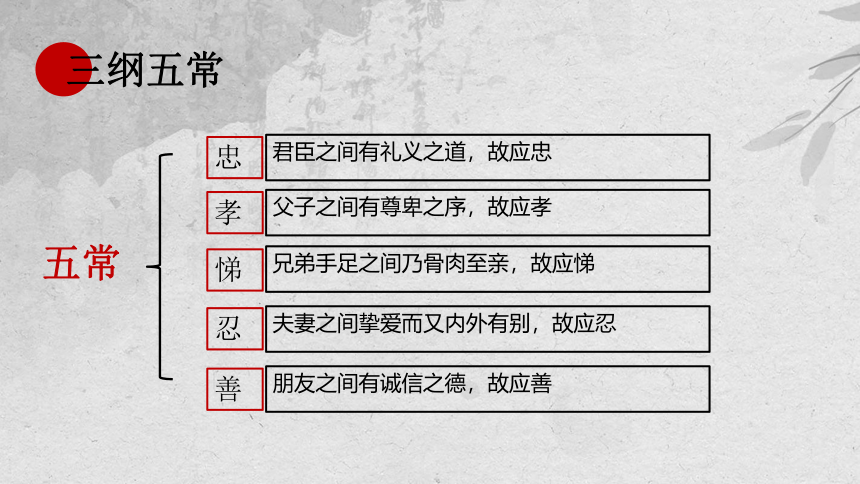

三纲五常

五常

忠

孝

悌

君臣之间有礼义之道,故应忠

父子之间有尊卑之序,故应孝

兄弟手足之间乃骨肉至亲,故应悌

忍

夫妻之间挚爱而又内外有别,故应忍

善

朋友之间有诚信之德,故应善

解文题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

贰

梳理情节

小说基本知识

1、概念:

以刻画典型人物为中心,通过完整的故事情节和人物活动的环境的描写来反映复杂的社会生活。

2、三要素:

(1)人物(主要人物与次要人物)

(2)情节(线索、发展)

(3)环境(包括自然环境和社会环境)

3、情节的构成:

开端、发展、高潮、结局、(尾声)

4、线索:

线索的种类有很多:时间、地点、事情、物体、人、感情

把握结构

倒叙

实现

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

“我”

(环境)

(环境)

回忆

实现

序幕

祝福景象与鲁四老爷(1-2)

结局

祥林嫂寂然死去(3-33)

开端

发展

高潮

尾声

祥林嫂被卖改嫁(54-65)

祥林嫂初到鲁镇(34-53)

祥林嫂再到鲁镇(66-111)

祝福景象和我的感受(112)

思考:小说在结构上采取倒叙的手法有什么作用?

结构上:小说将祥林嫂的悲惨结局在开始就呈现在读者面前,为读者设置了一系列悬念。

内容上:写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,形成鲜明对比,渲染了浓厚的悲剧气氛,揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出小说反封建的主题。

叁

刑侦报告

祥林嫂之死——刑侦报告

死亡地点分析

死亡时间分析

死者分析

嫌疑人分析

报案人分析

死亡原因分析

结案

案件回放

二十六七以前

人妻

卫家山

与打柴的祥林(约16岁)结婚、生活

二十六七岁

寡妇

初到鲁镇

春天死了丈夫。冬逃离家,经介绍到鲁镇做工

二十七八岁

(再嫁)

卫家山

贺家墺

春上遭劫,被婆家抓回卖掉,为小叔娶媳妇,拼死反抗

春上嫁给里山贺家墺的贺老六,年底生阿毛,生活好转

二十八九岁

贺家墺

贺老六患伤寒死去,阿毛两岁

三十三十一岁

再寡

再到鲁镇

四岁的阿毛春上被狼吃了,秋天她到鲁镇做工

三十一二岁

鲁镇

捐门槛赎罪,冬至祭祖仪式被拒绝

三十二三岁

鲁镇

头发花白了,记忆尤其坏

三十三四岁

乞丐

鲁镇

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐

三十七八岁

鲁镇

年底带着疑问和恐惧在“祝福”中死去

不详(祥林嫂)

分析人物形象

塑造人物

形象方法

正面描写

(直接描写)

侧面描写(间接描写):通过别人表现,环境烘托等。

1、外貌描写(包括容貌及衣着)

2、神态描写

3、语言描写

4、动作描写

5、细节描写

6、心理描写

分析人物形象

找出文中对祥林嫂进行的三次肖像描写,看看她发生了怎样的变化,这样描写的作用是什么?

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

青黄

消失了血色

顺着眼,有泪痕,无神

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

黄中带黑

消尽了悲哀的神色

眼珠间或一轮

破竹篮,

空的破碗,破竹竿

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

走投无路,对生活失去了希望

精神麻木、枯竭,一无所有,陷入绝境

分析人物形象

通过这些不断变化的肖像描写,尤其是祥林嫂的眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲惨的经历。通过鲜明的对照反映了祥林嫂悲剧命运的几个阶段,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被封建礼教和封建思想逼到绝境的,深刻地揭露了封建思想对劳动妇女的摧残和迫害。

祥林嫂的语言描写

找对话 论特点

1.与我对话灵魂有无

2.对四婶讲阿毛

3.对大家讲阿毛

4.与柳妈的对话

——封建迷信桎梏下矛盾的心理

——痛苦、自责

——麻木、空虚

——精神重压,陷入恐惧

思考

祥林嫂第二次讲阿毛时的讲述与第一次基本一样,那是不是可以删除?

不可以。

①基本重复的讲述,表明阿毛之死对祥林嫂的打击之大。

②两次作用不同:第一次着重表现祥林嫂的痛苦自责;第二次是希望得到大家的安慰和同情。

③讲述时的状态不同:第一次还能“抬起她没有神采的眼睛来”,第二次却是不管别人的音调和笑容如何,她只是“直着眼睛”讲,表现了祥林嫂精神的麻木和内心的空虚。

祥林嫂的动作描写

面对不幸的命运,祥林嫂抗争过吗?如有,请用文中四个最精练的动词概括并简要说明。

祥林嫂的动作描写

(1)从山里逃出来

(2)撞在香案角上

(3)捐门槛

(4)问“我”

--敢于直面封建妇道,维护自我尊严。

--对婆家为她安排的命运的反抗。

--希望洗刷污秽,追求人的平等权利。

--体现了她对天经地义的神权的质疑。

如何看待祥林嫂的抗争?这种抗争的实质是什么?

逃

躲避被卖

撞

不愿二婚

“从一而终”的封建观念

捐

向封建迷信低头

总结:

抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的。所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

祥林嫂的细节描写

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

空的,下端开了裂:这些定语放在中心词后,突出强调祥林嫂乞讨无门,且乞讨时间长的悲惨境况;

分明已经纯乎:三个状语连用,突出祥林嫂改变之大,完全出乎“我”的意料。

祥林嫂形象概括

①祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型;②她勤劳、善良、安分守己,想依靠自己的努力劳动生存下去;③但在旧社会她不能掌握自己的命运,被践踏,被迫害,被愚弄,被鄙视,最终为旧社会所吞噬。

她的悲剧深刻地揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。

祥林嫂的死因

讨论:勤劳、善良、安分守己的祥林嫂为何会在祝福中寂然死去?

你认为是谁害死了她?

死亡原因分析——是鲁镇众人?

政权、夫权、族权、神权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索。

总之,祥林嫂正是受这“四条绳索”的多重绞杀而死的。

——毛泽东

政权

族权

夫权

神权

封建礼教

封建迷信

结案壹——“四条绳索”

“我翻开历史一看,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!

——鲁迅

鲁镇,世态冷酷,封建势力猖獗,封建迷信等旧俗盛行。鲁镇住满了吃人的,自己被吃又转过来吃人的人,他们组成一个浩浩荡荡的队伍,有的笑吟吟,有的流着泪,有的皱着眉,但全都闪着白厉厉的牙齿,对着牺牲者——祥林嫂,明中暗中咬她一口!祥林嫂就是在这样的环境中竭力逃避着被吃的命运,最终还是葬送于比死亡更恐怖的毁灭中。

是封建思想、封建礼教、封建迷信,夺走了祥林嫂生命中的“春天”。

结案贰——“看客心理”

资料链接:在鲁迅的小说集《呐喊》《彷徨》中,塑造了一系列形形色色的看客群像,覆盖了社会底层的各种人,这组群像有着共同的特点:愚昧落后,狭隘自私,百无聊赖,麻木冷漠,他们无论男女老幼都没有姓名,没有具体的相貌,只有一个动作——“看”。在这“看”的共性中,鲁迅主要刻画了两类看客的形象。一,麻木的群众,戏剧的看客。二,冷酷的民众,无情的鉴赏家。

雪山崩塌,没有一片雪花是无辜的!

总之,鲁镇的男男女女(包括柳妈、卫老婆子、四婶等)愚昧落后、狭隘自私、麻木冷漠、残忍、缺乏同情心、恶趣无聊;且他们对自己的恶劣品行缺少自我反思,嘲笑不幸者以获得优越感,这是压垮祥林嫂生命的最后一根稻草!

思考——揭秘小说中的“我”

思考:

课文为什么选择这一叙述者将祥林嫂的故事和“我”的故事交织起来叙述?

思考——揭秘小说中的“我”

资料链接:在鲁迅笔下出现了“我”与祥林嫂最后相遇的场面,这可以说是小说的核心部分。在这个令“我”感到极端“惶惶”不安的场面里,祥林嫂无意中扮演了一个“灵魂审问者”的角色,“我”则成了一个“犯人”,在一再追问下,招供出了灵魂深处的浅薄与软弱。正因为如此,当“我”匆匆“逃回”四叔的家以后,就不但因为自己的逃避而“觉得不安逸”,而且开始思考起自己对于祥林嫂的最终悲剧性结局应负的“责任”问题。

——钱理群

“我”是一个离开鲁镇多年的具有新思想的知识分子;“我”是一个自责自省、具有良知而又找不到出路的“彷徨者”;“我”是一个敢于自我批评、反思社会的人,是一个“寻路者”的形象,探讨人生的价值和社会的发展——“文学为人学”。

思考

这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题,而以“祝福”为题?

①情节上:小说起于“祝福”,结于“祝福”,中间一再写“祝福”,情节的发展与“祝福”密切相关。

②环境上:“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景,祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③主旨上:祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐的气氛中展开的,鲜明的对照深化了祥林嫂的悲剧命运,突出了小说反封建的主题,包含了辛辣的反讽意味。

思考

指出下列句子使用的修辞手法,并说说这些修辞手法在文中的表达作用。

只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

①拟人、反语、想象。

②和祥林嫂的惨死形成鲜明对照,形象地讽刺了封建迷信思想,揭露了其骗人、杀人的本质。

③蕴含了作者对这黑暗、无情社会的无限激愤之情。

思考——祥林嫂的悲剧可否避免?

鲁镇不是祥林嫂的“乐土”,她为何不走出鲁镇以外的地方,也许在李镇、王镇……祥林嫂可以找到一份帮工的工作,做稳“奴隶”呢?

课后探究

电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?

祥林嫂怒砍门槛

壹

知人论世

知作者

鲁迅,原名周树人,字豫才。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,鲁迅的精神被称为中华“民族魂”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

知作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《坟》《热风》《华盖集》

《南腔北调集》

中篇小说《阿Q正传》

——中国现代文学史上的不朽杰作

知作品

《彷徨》是鲁迅的第二部小说集。1926年8月初版。收入1924年至1925年所写的小说11篇,展示了当时旧中国农村以至整个社会复杂的阶级关系,发掘了农民悲惨生活的根源;不仅反映他们长期受政治压迫和经济剥削而造成的肉体上的痛苦,而且着重描绘了他们长期以来在封建制度和思想的束缚与毒害下的精神状态,从根本上否定了封建制度和封建思想,有着深刻的思想意义。另一方面是讽刺封建余孽,真实地反映了这一时期知识分子在个人反抗失败后的不同表现及其空虚、动摇的弱点。

析背景

20世纪20年代,中国的帝制政权虽被推翻,但封建社会的基础并没被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,过着饥寒交迫的生活。宗法观念、封建礼教等这些中国两千多年遗留下来的腐朽、愚昧的封建思想仍然是套在人民尤其是妇女头上的精神枷锁。鲁迅选取了妇女题材,写作了《祝福》这篇小说,目的也就在于深刻地揭露封建思想文化的流弊和余毒。

三从四德

三从

未嫁从父

既嫁从夫

夫死从子

女孩子在未出嫁之前要听从家长的教诲,不要胡乱地反驳长辈的训导,因为长辈们的社会见识丰富,有根本性的指导意义;

出嫁之后要礼从夫君,与丈夫一同持家执业、孝敬长辈、教育幼小;

如果夫君不幸先己而去,就要坚持好自己的本分,想办法扶养小孩长大成人,并尊重自己子女的生活理念。

三从四德

四德

德

言

容

第一要紧是品德,能正身立本

要有知识修养,言辞恰当,语言得体

即相貌,指出入要端庄稳重持礼,不要轻浮随便

工

即治家之道,治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节

三纲五常

三纲

君为臣纲

父为子纲

君不正,臣投他国

父不慈,子奔他乡。子为父望,子不正,大义灭亲

夫为妻纲

夫不正,妻可改嫁。妻为夫助,妻不贤,夫则休之

三纲五常

五常

忠

孝

悌

君臣之间有礼义之道,故应忠

父子之间有尊卑之序,故应孝

兄弟手足之间乃骨肉至亲,故应悌

忍

夫妻之间挚爱而又内外有别,故应忍

善

朋友之间有诚信之德,故应善

解文题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

贰

梳理情节

小说基本知识

1、概念:

以刻画典型人物为中心,通过完整的故事情节和人物活动的环境的描写来反映复杂的社会生活。

2、三要素:

(1)人物(主要人物与次要人物)

(2)情节(线索、发展)

(3)环境(包括自然环境和社会环境)

3、情节的构成:

开端、发展、高潮、结局、(尾声)

4、线索:

线索的种类有很多:时间、地点、事情、物体、人、感情

把握结构

倒叙

实现

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

“我”

(环境)

(环境)

回忆

实现

序幕

祝福景象与鲁四老爷(1-2)

结局

祥林嫂寂然死去(3-33)

开端

发展

高潮

尾声

祥林嫂被卖改嫁(54-65)

祥林嫂初到鲁镇(34-53)

祥林嫂再到鲁镇(66-111)

祝福景象和我的感受(112)

思考:小说在结构上采取倒叙的手法有什么作用?

结构上:小说将祥林嫂的悲惨结局在开始就呈现在读者面前,为读者设置了一系列悬念。

内容上:写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,形成鲜明对比,渲染了浓厚的悲剧气氛,揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间尖锐的矛盾,突出小说反封建的主题。

叁

刑侦报告

祥林嫂之死——刑侦报告

死亡地点分析

死亡时间分析

死者分析

嫌疑人分析

报案人分析

死亡原因分析

结案

案件回放

二十六七以前

人妻

卫家山

与打柴的祥林(约16岁)结婚、生活

二十六七岁

寡妇

初到鲁镇

春天死了丈夫。冬逃离家,经介绍到鲁镇做工

二十七八岁

(再嫁)

卫家山

贺家墺

春上遭劫,被婆家抓回卖掉,为小叔娶媳妇,拼死反抗

春上嫁给里山贺家墺的贺老六,年底生阿毛,生活好转

二十八九岁

贺家墺

贺老六患伤寒死去,阿毛两岁

三十三十一岁

再寡

再到鲁镇

四岁的阿毛春上被狼吃了,秋天她到鲁镇做工

三十一二岁

鲁镇

捐门槛赎罪,冬至祭祖仪式被拒绝

三十二三岁

鲁镇

头发花白了,记忆尤其坏

三十三四岁

乞丐

鲁镇

被赶出鲁四老爷家,沦为乞丐

三十七八岁

鲁镇

年底带着疑问和恐惧在“祝福”中死去

不详(祥林嫂)

分析人物形象

塑造人物

形象方法

正面描写

(直接描写)

侧面描写(间接描写):通过别人表现,环境烘托等。

1、外貌描写(包括容貌及衣着)

2、神态描写

3、语言描写

4、动作描写

5、细节描写

6、心理描写

分析人物形象

找出文中对祥林嫂进行的三次肖像描写,看看她发生了怎样的变化,这样描写的作用是什么?

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

青黄

消失了血色

顺着眼,有泪痕,无神

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

黄中带黑

消尽了悲哀的神色

眼珠间或一轮

破竹篮,

空的破碗,破竹竿

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

走投无路,对生活失去了希望

精神麻木、枯竭,一无所有,陷入绝境

分析人物形象

通过这些不断变化的肖像描写,尤其是祥林嫂的眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲惨的经历。通过鲜明的对照反映了祥林嫂悲剧命运的几个阶段,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被封建礼教和封建思想逼到绝境的,深刻地揭露了封建思想对劳动妇女的摧残和迫害。

祥林嫂的语言描写

找对话 论特点

1.与我对话灵魂有无

2.对四婶讲阿毛

3.对大家讲阿毛

4.与柳妈的对话

——封建迷信桎梏下矛盾的心理

——痛苦、自责

——麻木、空虚

——精神重压,陷入恐惧

思考

祥林嫂第二次讲阿毛时的讲述与第一次基本一样,那是不是可以删除?

不可以。

①基本重复的讲述,表明阿毛之死对祥林嫂的打击之大。

②两次作用不同:第一次着重表现祥林嫂的痛苦自责;第二次是希望得到大家的安慰和同情。

③讲述时的状态不同:第一次还能“抬起她没有神采的眼睛来”,第二次却是不管别人的音调和笑容如何,她只是“直着眼睛”讲,表现了祥林嫂精神的麻木和内心的空虚。

祥林嫂的动作描写

面对不幸的命运,祥林嫂抗争过吗?如有,请用文中四个最精练的动词概括并简要说明。

祥林嫂的动作描写

(1)从山里逃出来

(2)撞在香案角上

(3)捐门槛

(4)问“我”

--敢于直面封建妇道,维护自我尊严。

--对婆家为她安排的命运的反抗。

--希望洗刷污秽,追求人的平等权利。

--体现了她对天经地义的神权的质疑。

如何看待祥林嫂的抗争?这种抗争的实质是什么?

逃

躲避被卖

撞

不愿二婚

“从一而终”的封建观念

捐

向封建迷信低头

总结:

抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的。所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

祥林嫂的细节描写

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

空的,下端开了裂:这些定语放在中心词后,突出强调祥林嫂乞讨无门,且乞讨时间长的悲惨境况;

分明已经纯乎:三个状语连用,突出祥林嫂改变之大,完全出乎“我”的意料。

祥林嫂形象概括

①祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型;②她勤劳、善良、安分守己,想依靠自己的努力劳动生存下去;③但在旧社会她不能掌握自己的命运,被践踏,被迫害,被愚弄,被鄙视,最终为旧社会所吞噬。

她的悲剧深刻地揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教吃人的本质。

祥林嫂的死因

讨论:勤劳、善良、安分守己的祥林嫂为何会在祝福中寂然死去?

你认为是谁害死了她?

死亡原因分析——是鲁镇众人?

政权、夫权、族权、神权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索。

总之,祥林嫂正是受这“四条绳索”的多重绞杀而死的。

——毛泽东

政权

族权

夫权

神权

封建礼教

封建迷信

结案壹——“四条绳索”

“我翻开历史一看,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!

——鲁迅

鲁镇,世态冷酷,封建势力猖獗,封建迷信等旧俗盛行。鲁镇住满了吃人的,自己被吃又转过来吃人的人,他们组成一个浩浩荡荡的队伍,有的笑吟吟,有的流着泪,有的皱着眉,但全都闪着白厉厉的牙齿,对着牺牲者——祥林嫂,明中暗中咬她一口!祥林嫂就是在这样的环境中竭力逃避着被吃的命运,最终还是葬送于比死亡更恐怖的毁灭中。

是封建思想、封建礼教、封建迷信,夺走了祥林嫂生命中的“春天”。

结案贰——“看客心理”

资料链接:在鲁迅的小说集《呐喊》《彷徨》中,塑造了一系列形形色色的看客群像,覆盖了社会底层的各种人,这组群像有着共同的特点:愚昧落后,狭隘自私,百无聊赖,麻木冷漠,他们无论男女老幼都没有姓名,没有具体的相貌,只有一个动作——“看”。在这“看”的共性中,鲁迅主要刻画了两类看客的形象。一,麻木的群众,戏剧的看客。二,冷酷的民众,无情的鉴赏家。

雪山崩塌,没有一片雪花是无辜的!

总之,鲁镇的男男女女(包括柳妈、卫老婆子、四婶等)愚昧落后、狭隘自私、麻木冷漠、残忍、缺乏同情心、恶趣无聊;且他们对自己的恶劣品行缺少自我反思,嘲笑不幸者以获得优越感,这是压垮祥林嫂生命的最后一根稻草!

思考——揭秘小说中的“我”

思考:

课文为什么选择这一叙述者将祥林嫂的故事和“我”的故事交织起来叙述?

思考——揭秘小说中的“我”

资料链接:在鲁迅笔下出现了“我”与祥林嫂最后相遇的场面,这可以说是小说的核心部分。在这个令“我”感到极端“惶惶”不安的场面里,祥林嫂无意中扮演了一个“灵魂审问者”的角色,“我”则成了一个“犯人”,在一再追问下,招供出了灵魂深处的浅薄与软弱。正因为如此,当“我”匆匆“逃回”四叔的家以后,就不但因为自己的逃避而“觉得不安逸”,而且开始思考起自己对于祥林嫂的最终悲剧性结局应负的“责任”问题。

——钱理群

“我”是一个离开鲁镇多年的具有新思想的知识分子;“我”是一个自责自省、具有良知而又找不到出路的“彷徨者”;“我”是一个敢于自我批评、反思社会的人,是一个“寻路者”的形象,探讨人生的价值和社会的发展——“文学为人学”。

思考

这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题,而以“祝福”为题?

①情节上:小说起于“祝福”,结于“祝福”,中间一再写“祝福”,情节的发展与“祝福”密切相关。

②环境上:“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景,祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③主旨上:祥林嫂的悲惨遭遇是在祝福的欢乐的气氛中展开的,鲜明的对照深化了祥林嫂的悲剧命运,突出了小说反封建的主题,包含了辛辣的反讽意味。

思考

指出下列句子使用的修辞手法,并说说这些修辞手法在文中的表达作用。

只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

①拟人、反语、想象。

②和祥林嫂的惨死形成鲜明对照,形象地讽刺了封建迷信思想,揭露了其骗人、杀人的本质。

③蕴含了作者对这黑暗、无情社会的无限激愤之情。

思考——祥林嫂的悲剧可否避免?

鲁镇不是祥林嫂的“乐土”,她为何不走出鲁镇以外的地方,也许在李镇、王镇……祥林嫂可以找到一份帮工的工作,做稳“奴隶”呢?

课后探究

电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?

祥林嫂怒砍门槛

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])