2024年新高一化学暑假自学课(人教版2019必修第一册)第07讲碳酸钠和碳酸氢钠焰色试验(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024年新高一化学暑假自学课(人教版2019必修第一册)第07讲碳酸钠和碳酸氢钠焰色试验(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-08 18:34:46 | ||

图片预览

文档简介

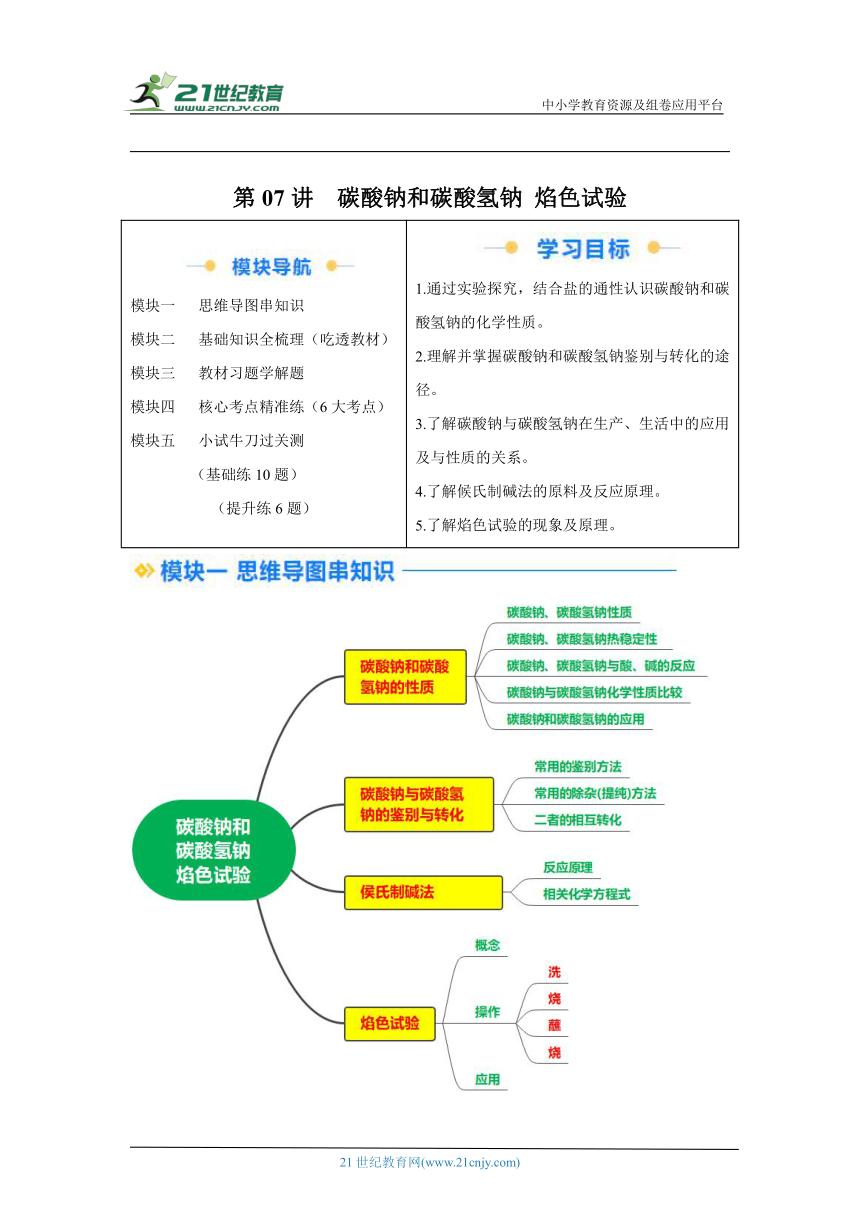

第07讲 碳酸钠和碳酸氢钠 焰色试验

模块一 思维导图串知识 模块二 基础知识全梳理(吃透教材) 模块三 教材习题学解题 模块四 核心考点精准练(6大考点) 模块五 小试牛刀过关测 (基础练10题) (提升练6题) 1.通过实验探究,结合盐的通性认识碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质。 2.理解并掌握碳酸钠和碳酸氢钠鉴别与转化的途径。 3.了解碳酸钠与碳酸氢钠在生产、生活中的应用及与性质的关系。 4.了解候氏制碱法的原料及反应原理。 5.了解焰色试验的现象及原理。

一、碳酸钠和碳酸氢钠的性质

1.碳酸钠、碳酸氢钠性质探究

在两支试管中分别加入少量Na2CO3和NaHCO3(各约1 g),完成下列实验,并将实验现象和相应的结论填入下表。

实验步骤 Na2CO3(俗名:苏打或纯碱) NaHCO3(俗名:小苏打)

①观察两支试管中碳酸钠、碳酸氢钠的外观 白色粉末 细小的白色晶体

②向两支试管中分别滴入几滴水,振荡,观察现象;将温度计分别插入其中 加水后结块变成晶体,温度计示数升高 加水后部分溶解,温度计示数降低

③继续向②的试管中分别加5 mL水,用力振荡 振荡一段时间后可溶解 固体量减少

④分别将③所得溶液中滴加1~2滴酚酞溶液 溶液变红,溶液碱性较强 溶液变浅红,溶液碱性较弱

初步结论 碳酸钠、碳酸氢钠均易溶于水,水溶液均显碱性,但Na2CO3溶解度更大,碱性更强

【特别提醒】

①碳酸钠粉末遇水生成含有结晶水的碳酸钠晶体——水合碳酸钠(Na2CO3·xH2O)。碳酸钠晶体在干燥的空气中逐渐失去结晶水变成碳酸钠粉末。

②钠露置在空气中,最终完全转变为Na2CO3粉末,转化过程为NaNa2ONaOHNaOH溶液Na2CO3·xH2ONa2CO3(风化是化学变化)。

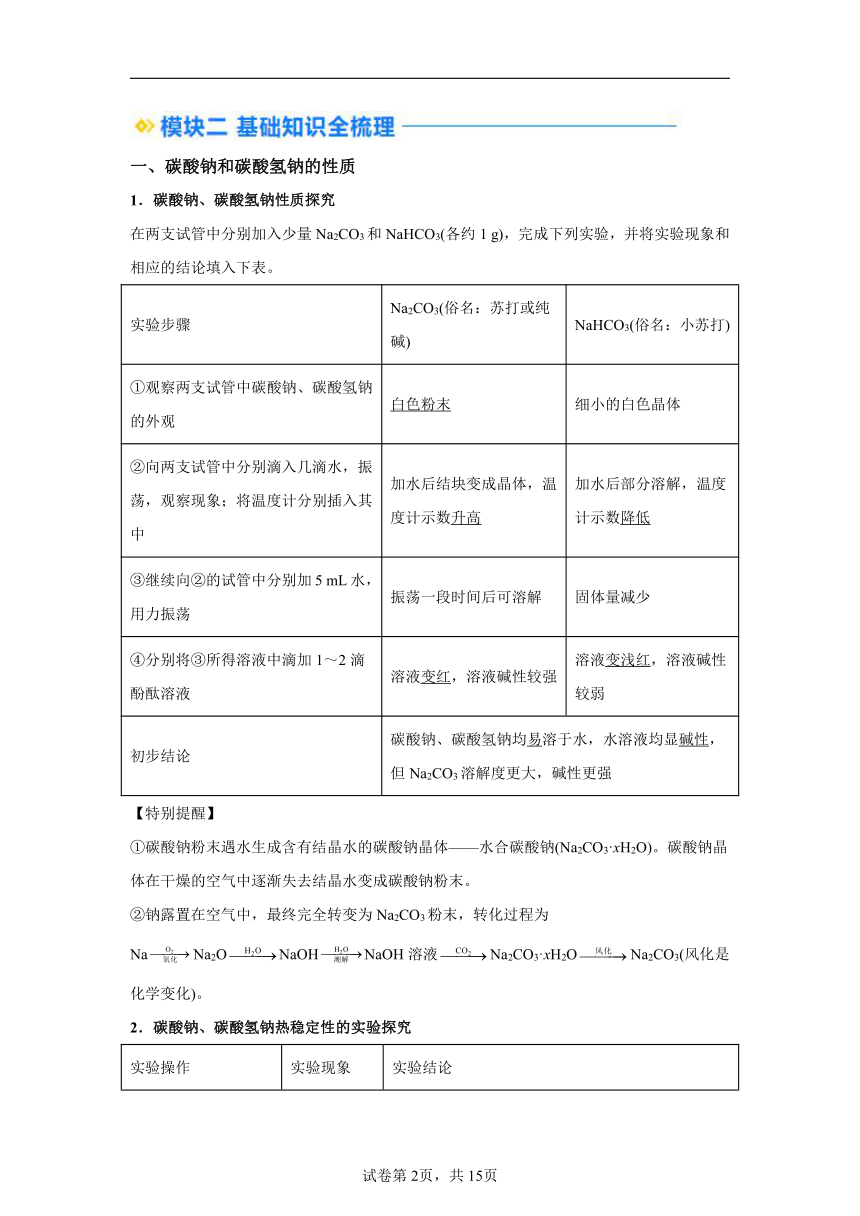

2.碳酸钠、碳酸氢钠热稳定性的实验探究

实验操作 实验现象 实验结论

澄清石灰水不变浑浊 Na2CO3很稳定,受热不易发生分解

澄清石灰水变浑浊 NaHCO3不稳定,受热容易分解;化学方程式:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O

3.碳酸钠、碳酸氢钠与酸、碱的反应

(1)与过量盐酸的反应(写离子方程式,下同):

①碳酸钠:CO+2H+= CO2↑+H2O;

②碳酸氢钠:HCO+H+= CO2↑+H2O。

(2)与NaOH溶液的反应:

①碳酸钠:不反应;

②碳酸氢钠:HCO+OH-=CO+H2O。

(3)与某些盐溶液的反应(如CaCl2):

①碳酸钠:CO+Ca2+=CaCO3↓;

②碳酸氢钠:不反应。

4.碳酸钠和碳酸氢钠的应用

Na2CO3和NaHCO3的水溶液均显碱性,可作为食用碱或工业用碱。Na2CO3的主要用途为纺织、制皂、造纸、制玻璃等;NaHCO3的主要用途为制药、焙制糕点等。

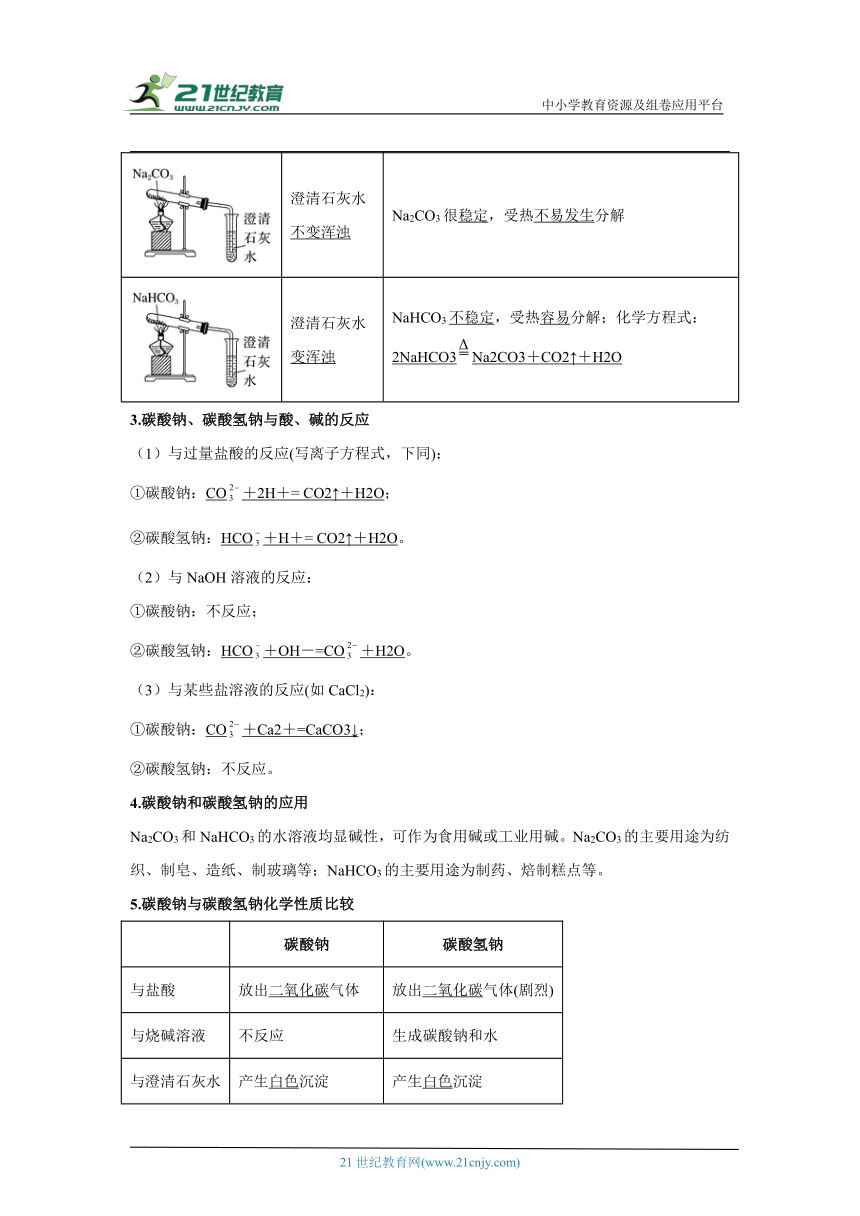

5.碳酸钠与碳酸氢钠化学性质比较

碳酸钠 碳酸氢钠

与盐酸 放出二氧化碳气体 放出二氧化碳气体(剧烈)

与烧碱溶液 不反应 生成碳酸钠和水

与澄清石灰水 产生白色沉淀 产生白色沉淀

与氯化钙溶液 生成白色沉淀 不反应

与CO2 生成NaHCO3 不反应

热稳定性 稳定、受热不易分解 不稳定、受热易分解

相互转化

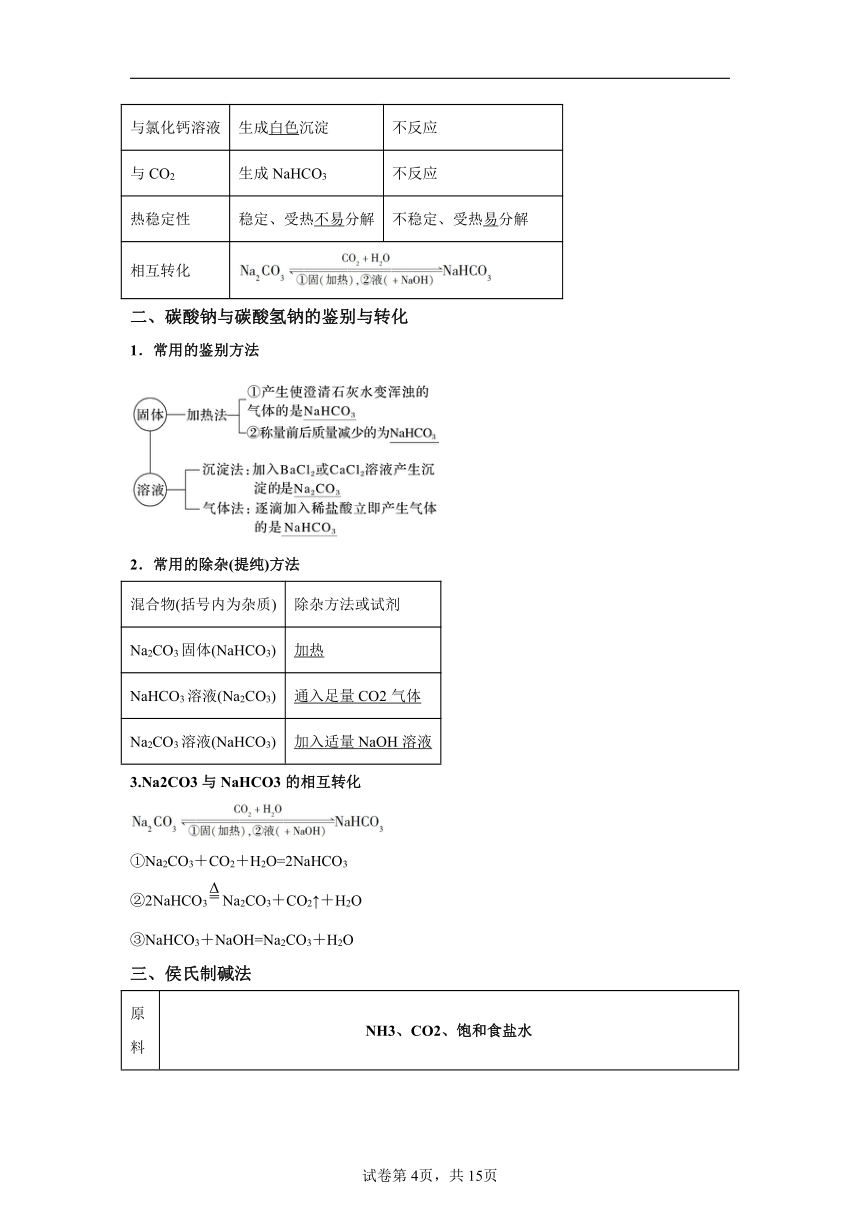

二、碳酸钠与碳酸氢钠的鉴别与转化

1.常用的鉴别方法

2.常用的除杂(提纯)方法

混合物(括号内为杂质) 除杂方法或试剂

Na2CO3固体(NaHCO3) 加热

NaHCO3溶液(Na2CO3) 通入足量CO2气体

Na2CO3溶液(NaHCO3) 加入适量NaOH溶液

3.Na2CO3与NaHCO3的相互转化

①Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3

②2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O

③NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O

三、侯氏制碱法

原料 NH3、CO2、饱和食盐水

原理 往饱和食盐水中依次通入足量的NH3、CO2(氨碱法),利用NaHCO3的溶解性小于NH4HCO3的溶解性原理,使NaHCO3从溶液中析出。NH3+CO2+H2O=NH4HCO3、NH4HCO3+NaCl(饱和)=NaHCO3↓+NH4Cl 总反应为:NH3+CO2+H2O+NaCl(饱和)=NaHCO3↓+NH4Cl 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑

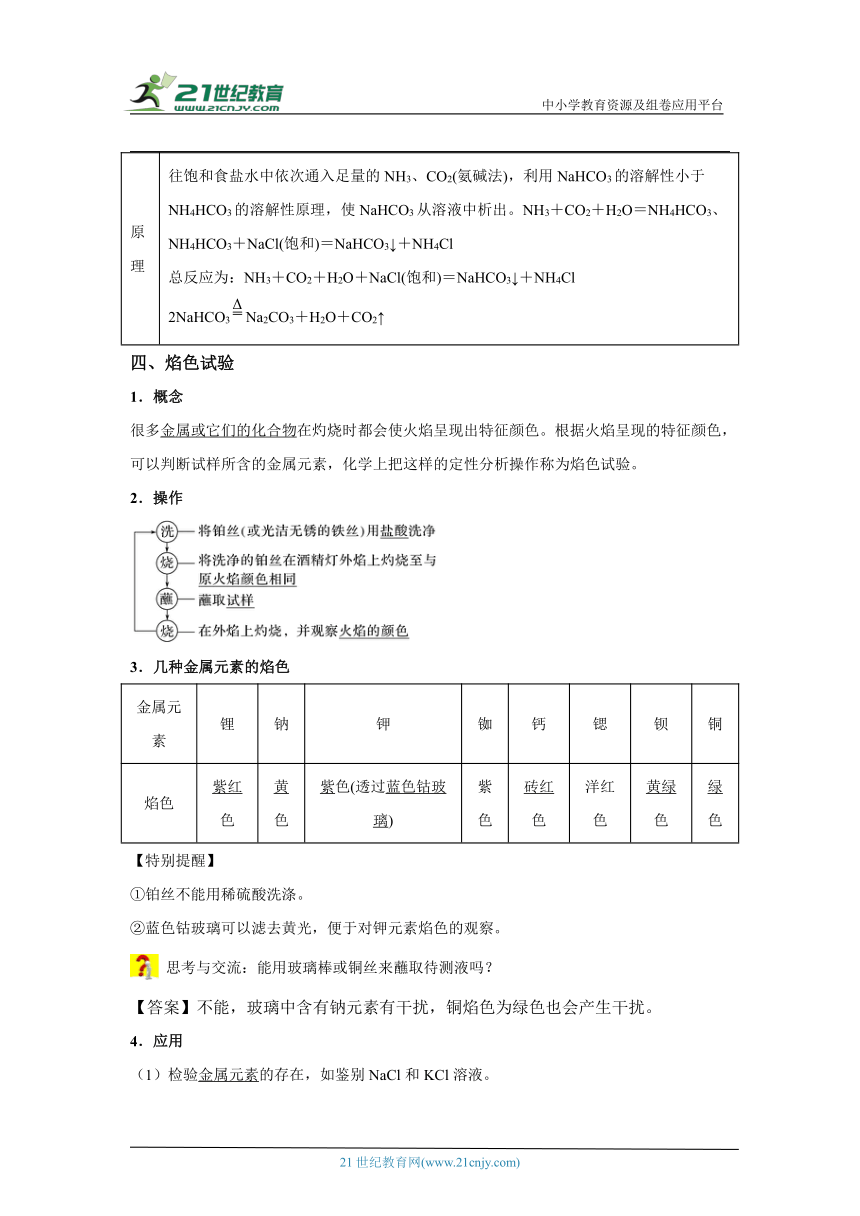

四、焰色试验

1.概念

很多金属或它们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现出特征颜色。根据火焰呈现的特征颜色,可以判断试样所含的金属元素,化学上把这样的定性分析操作称为焰色试验。

2.操作

3.几种金属元素的焰色

金属元素 锂 钠 钾 铷 钙 锶 钡 铜

焰色 紫红色 黄色 紫色(透过蓝色钴玻璃) 紫色 砖红色 洋红色 黄绿色 绿色

【特别提醒】

①铂丝不能用稀硫酸洗涤。

②蓝色钴玻璃可以滤去黄光,便于对钾元素焰色的观察。

思考与交流:能用玻璃棒或铜丝来蘸取待测液吗?

【答案】不能,玻璃中含有钠元素有干扰,铜焰色为绿色也会产生干扰。

4.应用

(1)检验金属元素的存在,如鉴别NaCl和KCl溶液。

(2)制作五彩缤纷的烟花。

教材习题01将NaHCO3置于干燥的试管中加热,并使放出的气体依次通过盛有足量过氧化钠和碱石灰的干燥管,最后得到的气体有( ) A.CO2、H2O B.H2O、O2 C.CO2、O2 D.O2 解题思路2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以分解产生CO2和水蒸气,依次通过盛有足量过氧化钠和碱石灰的干燥管,CO2与水蒸气都与足量过氧化钠反应产生氧气,故最终得到的气体是氧气。

【答案】C

教材习题02用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是 A.只含Na+ B.可能含有Na+,可能还含有K+ C.既含有Na+,又含有K+ D.一定含Na+,可能含有K+ 解题思路用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,则含有钠元素,透过蓝色钴玻璃观察有紫色火焰则含有钾元素,若没有透过蓝色钴玻璃观察,则黄色火焰会掩盖紫色火焰,无法确定是否含有钾元素,故选D项。

【答案】D

核心考点一:碳酸氢钠的性质

1.关于NaHCO3的性质,下列说法正确的是

A.热稳定性比Na2CO3大

B.相同温度下溶解度比Na2CO3要大

C.NaHCO3只能和酸作用不能和碱作用

D.和酸反应放出等量的CO2所消耗的酸比Na2CO3少

核心考点二:碳酸钠与碳酸氢钠的性质对比

2.下列有关 Na 2 CO3 与 NaHCO3 说法错误的( )

A.两者均溶于水,但 NaHCO3 的溶解度小于 Na 2 CO3

B.两者的溶液中加入澄清石灰水,均有白色沉淀生成

C.向两者同浓度溶液中滴加几滴酚酞,前者溶液红色比后者深

D.NaHCO3 是发酵粉主要成分, Na 2 CO3 可用于治疗胃酸过多

核心考点三:碳酸钠与碳酸氢钠的鉴别

3.有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中可行的是

A.分别配成溶液,再加入澄清石灰水

B.分别配成溶液,再加入NaOH溶液

C.分别加热,再检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生

D.分别配成溶液,再进行焰色试验

核心考点四:有关碳酸氢钠的实验

4.一学生设计入图所示装置进行NaHCO3的分解,并证实产物中有CO2产生。

(1)试管中发生的化学反应方程式是 。

(2)指出该学生设计的装置图的错误之处,并改正(文字说明即可)(至少2处) 。

(3)烧杯中发生反应的离子方程式是 。

(4)如果将16.8gNaHCO3加热一段时间,然后将剩余固体溶于水,并加入足量的CaCl2溶液,最终得到白色沉淀5.0g,则NaHCO3分解百分率为 ,加CaCl2后反应的离子方程式为 。

核心考点五:焰色试验

5.焰色试验过程中铂丝的清洗和灼烧与钾焰色反应的观察两项操作如图所示:

下列叙述中不正确的是

A.每次实验中都要先将铂丝灼烧至与原来火焰颜色相同为止,再蘸取被检验的物质

B.钾的焰色反应要透过蓝色钴玻璃观察

C.实验时最好选择本身颜色较深的火焰

D.没有铂丝可用光洁无锈铁丝代替

核心考点六:侯氏制碱法

6.“侯氏制碱法”曾为全球制碱工业做出了巨大贡献。该工艺以NaCl、、等为原料先制得,进而生产出纯碱,主要的化学反应方程式为:

该工艺的简易装置如下图所示。下列说法错误的是

A.甲装置发生反应的离子方程式为:

B.乙装置的作用是除去气体中的HCl气体

C.丙的广口瓶内能发生反应的主要原因是不溶于水

D.丁中稀硫酸若换成稀硝酸,可以获得氮肥

【基础练】

7.下列实验装置能达到实验目的的是

A.验证Na和水反应是否为放热反应 B.检验Na2O2与H2O反应有O2生成 C.观察K2CO3的焰色试验 D.比较Na2CO3、NaHCO3的稳定性

A.A B.B C.C D.D

8.钠是典型的金属元素,下列关于钠及其化合物的叙述正确的是

A.取用金属钠时,剩余的钠不能放回原试剂瓶

B.NaOH 是一种强碱,俗称纯碱

C.Na2CO3 和NaHCO3灼烧时,火焰颜色不同

D.Na2O2 和Na2O 是钠的氧化物,二者都能与水反应生成 NaOH

9.如表中,对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间是否具有因果关系的判断都正确的是

选项 Ⅰ Ⅱ 判断

A 向滴有酚酞的水中加过量Na2O2,溶液只变红 Na2O2与水反应生成氢氧化钠 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

B Na2O2可作潜水艇的供氧剂 Na2O2能和CO2、H2O反应生成O2 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

C 金属钠在空气中很容易变质 金属钠具有强还原性 Ⅰ错;Ⅱ对;有关系

D 小苏打常用作发酵粉 NaHCO3可与盐酸反应 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

A.A B.B C.C D.D

10.以不同类别物质间的转化为线索,认识钠及其化合物。

下列分析不正确的是

A.反应③为NaOH与过量反应

B.反应④说明的稳定性强于

C.②是放热反应

D.上述转化中发生的反应有分解反应、化合反应、置换反应

11.除去Na2CO3固体中少量NaHCO3的最佳方法是

A.加入适量盐酸 B.加入NaOH溶液

C.加热 D.配成溶液后通入CO2

12.下列离子方程式中正确的是

A.向碳酸钠溶液中逐滴加入少量稀盐酸:

B.氧化铁粉末溶于稀盐酸:

C.氢氧化钡溶液与硫酸反应:

D.钠与水反应:

13.根据下列实验操作和现象能得到相应结论的是

选项 实验操作和现象 相应结论

A 用洁净铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色 该溶液含,不含

B 向某溶液中加入盐酸酸化的硝酸银溶液产生白色沉淀 该溶液中一定含有

C 向某溶液中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的无色气体 该溶液中不一定含有

D 将绿豆大小的钠块投入水中,钠熔为小球,浮于水面 钠的密度为

A.A B.B C.C D.D

14.某课外小组为了鉴别和两种白色固体,设计了如下几种实验方法。

下列说法不正确的是

A.装置I中的和均能与盐酸反应,产生气体快的是

B.当稀盐酸足量时,装置I中气球鼓起体积较大的是

C.加热装置Ⅱ,澄清石灰水变浑浊一侧的白色固体是

D.装置皿Ⅱ也可以鉴别和

15.探究钠及其化合物的性质,下列实验操作、现象和结论都正确的是

选项 实验操作和现象 结论

A 向蒸馏水中加入一小块金属钠,钠块熔化为小球且四处游动 钠硬度小,与水的反应放热且产生气体

B 向Na2CO3溶液中滴加稀盐酸,开始无气泡产生,一段时间后产生气泡 CO与少量H+反应生成HCO,而不是CO2

C 先用脱脂棉包好Na2O2,然后向其中滴加几滴水,脱脂棉燃烧 Na2O2与水反应放热,且有可燃性气体放出

D 向某溶液中加入足量稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊 该溶液一定为Na2CO3溶液

A.A B.B C.C D.D

16.侯氏制碱法生产纯碱的主要流程如图所示,请结合流程图判断下列说法不正确的是

A.该流程中未涉及氧化还原反应

B.该流程中产生的CO2可以循环利用

C.该流程中步骤①和②不可以调整顺序

D.该流程中步骤③可用离子方程式表示为:

【提升练】

17.下列各组中的两物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),化学反应并不改变的是

A.和 B.和 C.和 D.木炭和

18.下列实验装置可以达到实验目的是

A B C D

验证和水反应是否放热 除去中的 焰色试验检验固体中是否含有钾元素 比较、的稳定性

A.A B.B C.C D.D

19.元素的价类二维图指的是以元素的化合价为纵坐标,以物质的类别为横坐标所绘制的二维平面图象。下图为钠元素的价类二维图,其中的箭头表示部分物质间的转化关系,下列说法不正确的是

A.氢氧化钠溶液可以与过量二氧化碳反应实现转化关系①

B.发生④⑤的转化均有产生

C.碳酸钠溶液中不断滴加盐酸依次发生反应③和⑧生成氯化钠

D.反应②只能通过加热才能实现物质转化

20.某化学兴趣小组用如图所示装置探究与的反应。拧开分液漏斗活塞,打开弹簧夹2,关闭弹簧夹1,一段时间后,D装置内固体无明显变化,右侧带火星的木条不复燃;打开弹簧夹1,关闭弹簧夹2,一段时间后,A装置中黄色固体逐渐变成白色固体,左侧带火星的木条复燃。下列有关说法不正确的是

A.与反应中氧化剂与还原剂的质量比为22∶39

B.反应后,A装置中固体溶于水后所形成的溶液呈碱性

C.由上述实验可知,与的反应需要的参与

D.将D装置中固体加入紫色石蕊溶液中,紫色石蕊溶液先变蓝后褪色

21.下图为模拟侯氏制碱法制取碳酸氢钠的实验装置,下列说法正确的是

A.a装置中可用代替

B.b装置中的溶液最好是饱和食盐水,为了吸收中的作用

C.制取c装置中发生的反应方程式为:

D.装置c中含氨的饱和食盐水提高了吸收效率

22.妈妈教小鲁蒸馒头:先用酵头发面,面团发酵至两倍大后,再加纯碱调节酸性,然后将面团揉切后上锅蒸即可。小鲁查阅资料得知,酵头可使面团在微生物作用下产生CO2气体,从而使面团疏松,但同时也会产生乳酸、醋酸等有机酸。

(1)下列关于纯碱的认识正确的是________(填字母)。

A.受热易分解 B.水溶液显碱性 C.属于碱 D.可与酸反应。

(2)小鲁探究用Na2CO3调节面团酸度,而不用NaHCO3的原因。

相同质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量的盐酸反应,消耗盐酸较多的是 。

(3)小餐实际操作时,发现面团发得不好;面团内的气孔少,略有酸味。妈妈指导小鲁将Na2CO3改用NaHCO3,继续揉面,上锅蒸煮后果然蒸出了松软的馒头。该过程中NaHCO3发生的反应,其化学反应方程式为 。

(4)用套管实验装置可以更好地比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性,其中小试管内有沾有无水硫酸铜粉末的棉花球,实验装置如图。

实验时,观察小试管内棉花球上的无水硫酸铜颜色变化是 。烧杯 (填“A”或“B”)中澄清石灰水变浑浊。

若将大小试管中的Na2CO3和NaHCO3位置互换, (填“能”或“不能”)得出相同的实验结论。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.D

【详解】A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸钠稳定,受热不分解,A错误;

B.常温下,向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体,有碳酸氢钠晶体析出,可知常温时水溶解性:Na2CO3>NaHCO3,B错误;

C.NaHCO3可与酸反应生成二氧化碳气体,如与盐酸反应生成二氧化碳、氯化钠和水,也可与碱反应,如与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,C错误;

D.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,HCO3-+H+=H2O+CO2↑,可见:和酸反应放出等量的CO2所消耗的酸NaHCO3比Na2CO3少,D正确;

故合理选项是D。

2.D

【详解】A.在饱和Na2CO3溶液中通入过量二氧化碳可生成NaHCO3沉淀,可说明水中的溶解度:NaHCO3< Na2CO3,故A正确;

B. NaHCO3和Na2CO3两种溶液与石灰水反应均生成碳酸钙白色沉淀,故B正确;

C.由于CO32-的水解能力大于HCO3-,所以同浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液碱性前者强于后者,滴加几滴酚酞,前者溶液红色比后者深,故C正确;

D. 焙制糕点所用发酵粉的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠也可用于治疗胃酸过多,碳酸钠碱性较强,不能用碳酸钠治疗胃酸过多,故D错误。

答案选D。

3.C

【详解】A.碳酸钠和碳酸氢钠都会与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,无法鉴别,A错误;

B.碳酸钠不与氢氧化钠反应,无现象;碳酸氢钠与氢氧化钠要反应,但也无明显现象,无法鉴别,B错误;

C.加热,碳酸钠受热不反应;碳酸氢钠受热产生二氧化碳使石灰水变浑浊,现象不同,可以鉴别,C正确;

D. 由于都是钠盐,焰色反应都是黄色,无法鉴别,D错误;

故选C。

4. 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O 试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处。 CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O 50% CO32-+Ca2+=CaCO3↓

【分析】(1)根据碳酸氢钠分解的产物书写方程式;

(2)根据装置和反应特点分析判断;

(3)根据二氧化碳能与氢氧化钙反应分析解答;

(4)碳酸钠能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀,结合反应的方程式分析解答。

【详解】(1)碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,则试管中发生反应的化学反应方程式是2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;

(2)反应中有水生成,则根据装置图可知错误有:试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处;

(3)碳酸氢钠分解产生二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应,则烧杯中发生反应的离子方程式是CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O;

(4)碳酸氢钠分解生成碳酸钠,碳酸钠能与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓。碳酸钙的物质的量是5.0g÷100g/mol=0.05mol,则碳酸钠的物质的量是0.05mol,因此根据方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O可知消耗碳酸氢钠0.1mol,质量是8.4g,所以NaHCO3分解百分率为8.4g/16.8g×100%=50%。

5.C

【详解】A.为防止其它离子干扰,每次实验中都要先将铂丝灼烧至与原来火焰颜色相同为止,再蘸取被检验的物质,故A正确;

B.钾的焰色反应要透过蓝色钴玻璃观察,以排除钠离子的干扰,故B正确;

C.为了能够更加突出被检验试剂的颜色,选用本身颜色较浅的火焰,最大限度的减少火焰本身颜色的干扰,故C错误;

D.铁的焰色几乎为无色,对其它元素的焰色无影响,故可用铁丝进行焰色反应,故D正确;

选C。

6.C

【分析】甲装置发生反应碳酸钙和稀盐酸生成氯化钙和水、二氧化碳,二氧化碳通过乙除去氯化氢后进入丙反应生成碳酸氢钠,废气使用丁吸收;

【详解】A.甲装置发生反应碳酸钙和稀盐酸生成氯化钙和水、二氧化碳,离子方程式为:,A正确;

B.盐酸具有挥发性,挥发出氯化氢和饱和碳酸氢钠生成二氧化碳气体,B正确;

C.丙的广口瓶内能发生反应的主要原因是溶解度较小,达到饱和析出,C错误;

D.丁吸收多余的氨气,稀硫酸若换成稀硝酸,可以反应生成硝酸铵,获得氮肥,D正确;

故选C。

7.AB

【详解】A.水滴到钠上,若“U形管”左侧液面下降、右侧液面上述,说明钠与水反应放热,故选A;

B.试管口带火星的木条复燃,证明Na2O2与H2O反应有O2生成,故选B;

C.要透过蓝色钴玻璃观察K2CO3的焰色,故不选C;

D.比较Na2CO3、NaHCO3的稳定性,需要把碳酸氢钠放在温度更低的小试管内,故不选D;

选AB。

8.D

【详解】A.由于金属钠是一种很活泼的金属,易与空气中O2、水蒸气等反应,故取用金属钠时,剩余的钠要放回原试剂瓶,以免发生火灾等安全事故,A错误;

B.NaOH是一种强碱,俗称烧碱、火碱、苛性钠,而纯碱的化学式为Na2CO3,B错误;

C.焰色试验时某些金属元素的性质,Na2CO3 和NaHCO3均含有钠元素,故它们灼烧时,火焰颜色相同,均为黄色,C错误;

D.Na2O2 和Na2O是钠的氧化物,二者都能与水反应生成NaOH,反应原理为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,Na2O+H2O=2NaOH,D正确;

故答案为:D。

9.B

【详解】A.向滴有酚酞的水中加过量Na2O2,溶液先变红后褪色,原因是Na2O2与水反应产生的氢氧化钠使溶液变红,再者中间产物过氧化氢具有漂白性,又使其褪色,Ⅰ错,判断错误,故 A错误;

B.Na2O2可作潜水艇的供氧剂是因为Na2O2能和CO2、H2O反应生成O2,表述、判断均正确,故B正确;

C.金属钠在空气中很容易与水、氧气反应而变质,原因是金属钠具有强还原性,Ⅰ、Ⅱ都对,判断错误,故C错误;

D.小苏打常用作发酵粉的原因是碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳使糕点蓬松,碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,二者无关系,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.A

【详解】A.NaOH与过量CO2反应生成NaHCO3,反应③为少量CO2与足量NaOH反应生成Na2CO3,反应的化学方程式为CO2(少量)+2NaOH=Na2CO3+H2O,A项错误;

B.反应④为NaHCO3受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3受热不分解,说明Na2CO3的稳定性强于NaHCO3,B项正确;

C.反应②为Na与H2O反应生成NaOH和H2,该反应为放热反应,C项正确;

D.反应①为Na与O2加热时发生化合反应生成Na2O2,反应②为Na与H2O发生置换反应生成NaOH和H2,反应④为NaHCO3受热发生分解反应生成Na2CO3、CO2和H2O,D项正确;

答案选A。

11.C

【详解】A.Na2CO3和NaHCO3均与盐酸反应,不能除去Na2CO3固体中混有少量NaHCO3,A项错误;

B.加入NaOH溶液,NaOH与NaHCO3反应生成Na2CO3,但还需蒸发结晶得到Na2CO3固体,方法较麻烦,不是最佳方法,B项错误;

C.置于坩埚中加热,NaHCO3直接分解成Na2CO3,方法简单,是最佳方法,C项正确;

D.CO2与Na2CO3反应,不与NaHCO3反应,不能除去Na2CO3固体中混有少量NaHCO3,D项错误;

故选C。

12.B

【详解】A.碳酸钠中加入少量盐酸生成碳酸氢钠和氯化钠,故离子方程式为,故A错误;

B.氧化铁粉末溶于稀盐酸生成氯化铁和水,故离子方程式为,故B正确;

C.氢氧化钡溶液与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,故离子方程式为,故C错误;

D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故离子方程式为,故D错误;

故选B。

13.C

【详解】A.焰色反应为黄色,则溶液中一定含Na+,因为黄光会遮盖紫光,透过蓝色钴玻璃,滤去黄光,看是否能观察到紫色,才能判断是否含K+,A错误;

B.向某无色溶液中,先加入适量稀硝酸酸化,无沉淀生成,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀,该溶液中一定含有,B错误;

C.溶液中含有碳酸氢根离子,也会产生相似的现象,C正确;

D.将绿豆大小的钠块投入水中,钠熔为小球,浮于水面,能说明钠的密度小于水的,但不能说明为0.97g/cm3,D错误;

故选C。

14.B

【详解】A.碳酸钠和碳酸氢钠均与盐酸反应生成二氧化碳气体,盛放碳酸氢钠的气球鼓得更快,说明产生气体快的是碳酸氢钠,故A正确;

b.等质量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应时,碳酸氢钠产生的二氧化碳量多,故气球鼓起体积较大的是碳酸氢钠,故B错误;

C.碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠加热不反应,故C正确;

D.碳酸钠受热不反应,碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,故可以用来鉴别两者,故D正确;

故答案选B。

15.B

【详解】A.向蒸馏水中加入一小块金属钠,钠块熔化为小球且四处游动,说明钠的密度小于水,熔点较低,与水反应生成气体且为放热反应,A错误;

B.碳酸钠溶液中滴加稀盐酸,碳酸钠先与氢离子反应生成碳酸氢根离子,碳酸根离子全部转化为碳酸氢根离子后,碳酸氢根离子再与氢离子反应生成水和二氧化碳,B正确;

C.脱脂棉包好过氧化钠,然后向其中滴加几滴水,过氧化钠与水反应放热同时生成氧气,生成的氧气为助燃剂不是可燃性气体,C错误;

D.某溶液中加入足量稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,澄清石灰石变浑浊,此气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子等,不一定为碳酸钠,D错误;

故答案选B。

16.D

【分析】侯氏制碱法原理:氨气极易溶于水所得溶液呈碱性,饱和食盐水中通氨气到饱和、继续通过量二氧化碳则生成大量碳酸氢根,由于碳酸氢钠溶解度小,故形成碳酸氢钠饱和溶液析出碳酸氢钠晶体,过滤出碳酸氢钠,受热分解制得纯碱,所得二氧化碳可以循环利用;

【详解】A.据分析,该流程中相关反应化合价不变,故未涉及氧化还原反应,A正确;

B.据分析,该流程中可以循环利用的物质为二氧化碳,B正确;

C.氨气极易溶于水、二氧化碳能溶于水,为生成大量碳酸氢根,该流程中步骤①和②不可以调整顺序,C正确;

D.碳酸氢钠受热分解制得纯碱为固体反应,故该流程中步骤③不能用离子方程式表示,D错误;

故选D。

17.C

【详解】A.常温时:,点燃时:,故A不选;

B.和反应,时,反应为;,时,反应为,故B不选;

C.和的反应与用量和温度无关,均为,故C选;

D.木炭和反应,时:;时:,故D不选;

故选C。

18.A

【详解】A.过氧化钠与水反应放热,大试管中气体压强增大,红墨水出现液面差,可以验证,故A符合题意;

B.和都能与碳酸钠溶液反应,应选择饱和碳酸氢钠溶液除去HCl杂质气体,故B不符合题意;

C.焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特殊颜色的反应;钾元素的焰色反应实验需要透过蓝色钴玻璃观察,焰色反应为紫色;实验中缺少蓝色钴玻璃,故C不符合题意;

D.套装小试管加热温度较低,应将碳酸氢钠应放在套装小试管中,通过澄清水是否变浑浊可证明稳定性,故D不符合题意;

故选A。

19.D

【详解】A.氢氧化钠溶液与过量二氧化碳反应的方程式为CO2 (过量)+ NaOH =NaHCO3,可以实现转化关系①,故A正确;

B.与水和二氧化碳的反应方程式分别为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 ↑、2Na2O2 +2CO2 = 2Na2CO3 + O2,因此④⑤的转化均有产生,故B正确;

C.碳酸钠溶液中不断滴加盐酸依次发生反应③Na2CO3 + HCl(少量)= NaCl + NaHCO3,和反应⑧Na2CO3 + 2HCl(过量)= 2NaCl + H2O + CO2↑,都生成氯化钠,故C正确;

D.反应②通过加热能实现物质转化,2 NaHCO3Na2CO3+H2O +CO2,也可加入氢氧化钠溶液实现物质转化,NaHCO3 + NaOH=Na2CO3+H2O,故D错误;

故选D。

20.A

【分析】装置B制得二氧化碳气体,气体往左流动,没有经过干燥;气体往右流动,CaCl2为干燥剂,观察现象不同,以此分析;

【详解】A.Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,其质量比为1:1,A错误;

B.装置A转化生成Na2CO3,溶于水,溶液呈碱性,B正确;

C.装置B制得二氧化碳气体,气体往左流动,没有经过干燥,气体往右流动,CaCl2为干燥剂,淡黄色固体变成了白色,带火星木条复燃,没有左边现象,说明Na2O2与CO2的反应需要H2O的参与,C正确;

D.Na2O2与H2O反应会生成NaOH和O2,Na2O2具有漂白性,将D装置中固体加入紫色石蕊溶液中,紫色石蕊溶液先变蓝后褪色,D正确;

答案为:A。

21.D

【分析】该装置模拟侯氏制碱法,a装置用盐酸与碳酸钙反应生成CO2,用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的HCl,c中CO2与含氨的饱和食盐水反应得到碳酸氢钠晶体,过滤后对碳酸氢钠晶体加热分解得到碳酸钠,d吸收挥发的氨气,进行尾气处理。

【详解】A.a装置采用了多孔隔板,需要难溶性的块状固体与盐酸反应,不能用碳酸钠,故A错误;

B.吸收中应该用饱和碳酸氢钠溶液,故B错误;

C.由分析可知,c中反应的化学方程式为:,故C错误;

D.由于氨气在水溶液中的溶解度极大,含氨的饱和食盐水可以吸收大量的CO2,提高了吸收效率,故D正确。

答案选D。

22.(1)BD

(2)Na2CO3

(3)2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O

(4) 由白色变为蓝色 B 不能

【详解】(1)A.碳酸钠受热不分解,A错误;B.碳酸钠为强碱弱酸盐,碳酸根离子水解,水溶液显碱性,B正确;C.纯碱是碳酸钠属于盐,不属于碱,C错误;D.碳酸钠可与酸反应生成二氧化碳气体,D正确; 故选BD。

(2)相同质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量的盐酸反应,1g消耗盐酸分别为 ,消耗盐酸较多的是Na2CO3。故答案为:Na2CO3;

(3)NaHCO3的作用为受热分解产生CO2气体,从而使面团疏松,和乳酸、醋酸等有机酸反应,减少酸味。故答案为:2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O;

(4)实验时,2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,观察小试管内棉花球上的无水硫酸铜颜色变化是由白色变为蓝色。烧杯B中澄清石灰水变浑浊。若将大小试管中的Na2CO3和NaHCO3位置互换,碳酸钠受热不分解,不能得出相同的实验结论。

故答案为:由白色变为蓝色;B;不能。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

模块一 思维导图串知识 模块二 基础知识全梳理(吃透教材) 模块三 教材习题学解题 模块四 核心考点精准练(6大考点) 模块五 小试牛刀过关测 (基础练10题) (提升练6题) 1.通过实验探究,结合盐的通性认识碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质。 2.理解并掌握碳酸钠和碳酸氢钠鉴别与转化的途径。 3.了解碳酸钠与碳酸氢钠在生产、生活中的应用及与性质的关系。 4.了解候氏制碱法的原料及反应原理。 5.了解焰色试验的现象及原理。

一、碳酸钠和碳酸氢钠的性质

1.碳酸钠、碳酸氢钠性质探究

在两支试管中分别加入少量Na2CO3和NaHCO3(各约1 g),完成下列实验,并将实验现象和相应的结论填入下表。

实验步骤 Na2CO3(俗名:苏打或纯碱) NaHCO3(俗名:小苏打)

①观察两支试管中碳酸钠、碳酸氢钠的外观 白色粉末 细小的白色晶体

②向两支试管中分别滴入几滴水,振荡,观察现象;将温度计分别插入其中 加水后结块变成晶体,温度计示数升高 加水后部分溶解,温度计示数降低

③继续向②的试管中分别加5 mL水,用力振荡 振荡一段时间后可溶解 固体量减少

④分别将③所得溶液中滴加1~2滴酚酞溶液 溶液变红,溶液碱性较强 溶液变浅红,溶液碱性较弱

初步结论 碳酸钠、碳酸氢钠均易溶于水,水溶液均显碱性,但Na2CO3溶解度更大,碱性更强

【特别提醒】

①碳酸钠粉末遇水生成含有结晶水的碳酸钠晶体——水合碳酸钠(Na2CO3·xH2O)。碳酸钠晶体在干燥的空气中逐渐失去结晶水变成碳酸钠粉末。

②钠露置在空气中,最终完全转变为Na2CO3粉末,转化过程为NaNa2ONaOHNaOH溶液Na2CO3·xH2ONa2CO3(风化是化学变化)。

2.碳酸钠、碳酸氢钠热稳定性的实验探究

实验操作 实验现象 实验结论

澄清石灰水不变浑浊 Na2CO3很稳定,受热不易发生分解

澄清石灰水变浑浊 NaHCO3不稳定,受热容易分解;化学方程式:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O

3.碳酸钠、碳酸氢钠与酸、碱的反应

(1)与过量盐酸的反应(写离子方程式,下同):

①碳酸钠:CO+2H+= CO2↑+H2O;

②碳酸氢钠:HCO+H+= CO2↑+H2O。

(2)与NaOH溶液的反应:

①碳酸钠:不反应;

②碳酸氢钠:HCO+OH-=CO+H2O。

(3)与某些盐溶液的反应(如CaCl2):

①碳酸钠:CO+Ca2+=CaCO3↓;

②碳酸氢钠:不反应。

4.碳酸钠和碳酸氢钠的应用

Na2CO3和NaHCO3的水溶液均显碱性,可作为食用碱或工业用碱。Na2CO3的主要用途为纺织、制皂、造纸、制玻璃等;NaHCO3的主要用途为制药、焙制糕点等。

5.碳酸钠与碳酸氢钠化学性质比较

碳酸钠 碳酸氢钠

与盐酸 放出二氧化碳气体 放出二氧化碳气体(剧烈)

与烧碱溶液 不反应 生成碳酸钠和水

与澄清石灰水 产生白色沉淀 产生白色沉淀

与氯化钙溶液 生成白色沉淀 不反应

与CO2 生成NaHCO3 不反应

热稳定性 稳定、受热不易分解 不稳定、受热易分解

相互转化

二、碳酸钠与碳酸氢钠的鉴别与转化

1.常用的鉴别方法

2.常用的除杂(提纯)方法

混合物(括号内为杂质) 除杂方法或试剂

Na2CO3固体(NaHCO3) 加热

NaHCO3溶液(Na2CO3) 通入足量CO2气体

Na2CO3溶液(NaHCO3) 加入适量NaOH溶液

3.Na2CO3与NaHCO3的相互转化

①Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3

②2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O

③NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O

三、侯氏制碱法

原料 NH3、CO2、饱和食盐水

原理 往饱和食盐水中依次通入足量的NH3、CO2(氨碱法),利用NaHCO3的溶解性小于NH4HCO3的溶解性原理,使NaHCO3从溶液中析出。NH3+CO2+H2O=NH4HCO3、NH4HCO3+NaCl(饱和)=NaHCO3↓+NH4Cl 总反应为:NH3+CO2+H2O+NaCl(饱和)=NaHCO3↓+NH4Cl 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑

四、焰色试验

1.概念

很多金属或它们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现出特征颜色。根据火焰呈现的特征颜色,可以判断试样所含的金属元素,化学上把这样的定性分析操作称为焰色试验。

2.操作

3.几种金属元素的焰色

金属元素 锂 钠 钾 铷 钙 锶 钡 铜

焰色 紫红色 黄色 紫色(透过蓝色钴玻璃) 紫色 砖红色 洋红色 黄绿色 绿色

【特别提醒】

①铂丝不能用稀硫酸洗涤。

②蓝色钴玻璃可以滤去黄光,便于对钾元素焰色的观察。

思考与交流:能用玻璃棒或铜丝来蘸取待测液吗?

【答案】不能,玻璃中含有钠元素有干扰,铜焰色为绿色也会产生干扰。

4.应用

(1)检验金属元素的存在,如鉴别NaCl和KCl溶液。

(2)制作五彩缤纷的烟花。

教材习题01将NaHCO3置于干燥的试管中加热,并使放出的气体依次通过盛有足量过氧化钠和碱石灰的干燥管,最后得到的气体有( ) A.CO2、H2O B.H2O、O2 C.CO2、O2 D.O2 解题思路2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以分解产生CO2和水蒸气,依次通过盛有足量过氧化钠和碱石灰的干燥管,CO2与水蒸气都与足量过氧化钠反应产生氧气,故最终得到的气体是氧气。

【答案】C

教材习题02用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是 A.只含Na+ B.可能含有Na+,可能还含有K+ C.既含有Na+,又含有K+ D.一定含Na+,可能含有K+ 解题思路用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,则含有钠元素,透过蓝色钴玻璃观察有紫色火焰则含有钾元素,若没有透过蓝色钴玻璃观察,则黄色火焰会掩盖紫色火焰,无法确定是否含有钾元素,故选D项。

【答案】D

核心考点一:碳酸氢钠的性质

1.关于NaHCO3的性质,下列说法正确的是

A.热稳定性比Na2CO3大

B.相同温度下溶解度比Na2CO3要大

C.NaHCO3只能和酸作用不能和碱作用

D.和酸反应放出等量的CO2所消耗的酸比Na2CO3少

核心考点二:碳酸钠与碳酸氢钠的性质对比

2.下列有关 Na 2 CO3 与 NaHCO3 说法错误的( )

A.两者均溶于水,但 NaHCO3 的溶解度小于 Na 2 CO3

B.两者的溶液中加入澄清石灰水,均有白色沉淀生成

C.向两者同浓度溶液中滴加几滴酚酞,前者溶液红色比后者深

D.NaHCO3 是发酵粉主要成分, Na 2 CO3 可用于治疗胃酸过多

核心考点三:碳酸钠与碳酸氢钠的鉴别

3.有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中可行的是

A.分别配成溶液,再加入澄清石灰水

B.分别配成溶液,再加入NaOH溶液

C.分别加热,再检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生

D.分别配成溶液,再进行焰色试验

核心考点四:有关碳酸氢钠的实验

4.一学生设计入图所示装置进行NaHCO3的分解,并证实产物中有CO2产生。

(1)试管中发生的化学反应方程式是 。

(2)指出该学生设计的装置图的错误之处,并改正(文字说明即可)(至少2处) 。

(3)烧杯中发生反应的离子方程式是 。

(4)如果将16.8gNaHCO3加热一段时间,然后将剩余固体溶于水,并加入足量的CaCl2溶液,最终得到白色沉淀5.0g,则NaHCO3分解百分率为 ,加CaCl2后反应的离子方程式为 。

核心考点五:焰色试验

5.焰色试验过程中铂丝的清洗和灼烧与钾焰色反应的观察两项操作如图所示:

下列叙述中不正确的是

A.每次实验中都要先将铂丝灼烧至与原来火焰颜色相同为止,再蘸取被检验的物质

B.钾的焰色反应要透过蓝色钴玻璃观察

C.实验时最好选择本身颜色较深的火焰

D.没有铂丝可用光洁无锈铁丝代替

核心考点六:侯氏制碱法

6.“侯氏制碱法”曾为全球制碱工业做出了巨大贡献。该工艺以NaCl、、等为原料先制得,进而生产出纯碱,主要的化学反应方程式为:

该工艺的简易装置如下图所示。下列说法错误的是

A.甲装置发生反应的离子方程式为:

B.乙装置的作用是除去气体中的HCl气体

C.丙的广口瓶内能发生反应的主要原因是不溶于水

D.丁中稀硫酸若换成稀硝酸,可以获得氮肥

【基础练】

7.下列实验装置能达到实验目的的是

A.验证Na和水反应是否为放热反应 B.检验Na2O2与H2O反应有O2生成 C.观察K2CO3的焰色试验 D.比较Na2CO3、NaHCO3的稳定性

A.A B.B C.C D.D

8.钠是典型的金属元素,下列关于钠及其化合物的叙述正确的是

A.取用金属钠时,剩余的钠不能放回原试剂瓶

B.NaOH 是一种强碱,俗称纯碱

C.Na2CO3 和NaHCO3灼烧时,火焰颜色不同

D.Na2O2 和Na2O 是钠的氧化物,二者都能与水反应生成 NaOH

9.如表中,对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间是否具有因果关系的判断都正确的是

选项 Ⅰ Ⅱ 判断

A 向滴有酚酞的水中加过量Na2O2,溶液只变红 Na2O2与水反应生成氢氧化钠 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

B Na2O2可作潜水艇的供氧剂 Na2O2能和CO2、H2O反应生成O2 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

C 金属钠在空气中很容易变质 金属钠具有强还原性 Ⅰ错;Ⅱ对;有关系

D 小苏打常用作发酵粉 NaHCO3可与盐酸反应 Ⅰ对;Ⅱ对;有关系

A.A B.B C.C D.D

10.以不同类别物质间的转化为线索,认识钠及其化合物。

下列分析不正确的是

A.反应③为NaOH与过量反应

B.反应④说明的稳定性强于

C.②是放热反应

D.上述转化中发生的反应有分解反应、化合反应、置换反应

11.除去Na2CO3固体中少量NaHCO3的最佳方法是

A.加入适量盐酸 B.加入NaOH溶液

C.加热 D.配成溶液后通入CO2

12.下列离子方程式中正确的是

A.向碳酸钠溶液中逐滴加入少量稀盐酸:

B.氧化铁粉末溶于稀盐酸:

C.氢氧化钡溶液与硫酸反应:

D.钠与水反应:

13.根据下列实验操作和现象能得到相应结论的是

选项 实验操作和现象 相应结论

A 用洁净铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色 该溶液含,不含

B 向某溶液中加入盐酸酸化的硝酸银溶液产生白色沉淀 该溶液中一定含有

C 向某溶液中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的无色气体 该溶液中不一定含有

D 将绿豆大小的钠块投入水中,钠熔为小球,浮于水面 钠的密度为

A.A B.B C.C D.D

14.某课外小组为了鉴别和两种白色固体,设计了如下几种实验方法。

下列说法不正确的是

A.装置I中的和均能与盐酸反应,产生气体快的是

B.当稀盐酸足量时,装置I中气球鼓起体积较大的是

C.加热装置Ⅱ,澄清石灰水变浑浊一侧的白色固体是

D.装置皿Ⅱ也可以鉴别和

15.探究钠及其化合物的性质,下列实验操作、现象和结论都正确的是

选项 实验操作和现象 结论

A 向蒸馏水中加入一小块金属钠,钠块熔化为小球且四处游动 钠硬度小,与水的反应放热且产生气体

B 向Na2CO3溶液中滴加稀盐酸,开始无气泡产生,一段时间后产生气泡 CO与少量H+反应生成HCO,而不是CO2

C 先用脱脂棉包好Na2O2,然后向其中滴加几滴水,脱脂棉燃烧 Na2O2与水反应放热,且有可燃性气体放出

D 向某溶液中加入足量稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊 该溶液一定为Na2CO3溶液

A.A B.B C.C D.D

16.侯氏制碱法生产纯碱的主要流程如图所示,请结合流程图判断下列说法不正确的是

A.该流程中未涉及氧化还原反应

B.该流程中产生的CO2可以循环利用

C.该流程中步骤①和②不可以调整顺序

D.该流程中步骤③可用离子方程式表示为:

【提升练】

17.下列各组中的两物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),化学反应并不改变的是

A.和 B.和 C.和 D.木炭和

18.下列实验装置可以达到实验目的是

A B C D

验证和水反应是否放热 除去中的 焰色试验检验固体中是否含有钾元素 比较、的稳定性

A.A B.B C.C D.D

19.元素的价类二维图指的是以元素的化合价为纵坐标,以物质的类别为横坐标所绘制的二维平面图象。下图为钠元素的价类二维图,其中的箭头表示部分物质间的转化关系,下列说法不正确的是

A.氢氧化钠溶液可以与过量二氧化碳反应实现转化关系①

B.发生④⑤的转化均有产生

C.碳酸钠溶液中不断滴加盐酸依次发生反应③和⑧生成氯化钠

D.反应②只能通过加热才能实现物质转化

20.某化学兴趣小组用如图所示装置探究与的反应。拧开分液漏斗活塞,打开弹簧夹2,关闭弹簧夹1,一段时间后,D装置内固体无明显变化,右侧带火星的木条不复燃;打开弹簧夹1,关闭弹簧夹2,一段时间后,A装置中黄色固体逐渐变成白色固体,左侧带火星的木条复燃。下列有关说法不正确的是

A.与反应中氧化剂与还原剂的质量比为22∶39

B.反应后,A装置中固体溶于水后所形成的溶液呈碱性

C.由上述实验可知,与的反应需要的参与

D.将D装置中固体加入紫色石蕊溶液中,紫色石蕊溶液先变蓝后褪色

21.下图为模拟侯氏制碱法制取碳酸氢钠的实验装置,下列说法正确的是

A.a装置中可用代替

B.b装置中的溶液最好是饱和食盐水,为了吸收中的作用

C.制取c装置中发生的反应方程式为:

D.装置c中含氨的饱和食盐水提高了吸收效率

22.妈妈教小鲁蒸馒头:先用酵头发面,面团发酵至两倍大后,再加纯碱调节酸性,然后将面团揉切后上锅蒸即可。小鲁查阅资料得知,酵头可使面团在微生物作用下产生CO2气体,从而使面团疏松,但同时也会产生乳酸、醋酸等有机酸。

(1)下列关于纯碱的认识正确的是________(填字母)。

A.受热易分解 B.水溶液显碱性 C.属于碱 D.可与酸反应。

(2)小鲁探究用Na2CO3调节面团酸度,而不用NaHCO3的原因。

相同质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量的盐酸反应,消耗盐酸较多的是 。

(3)小餐实际操作时,发现面团发得不好;面团内的气孔少,略有酸味。妈妈指导小鲁将Na2CO3改用NaHCO3,继续揉面,上锅蒸煮后果然蒸出了松软的馒头。该过程中NaHCO3发生的反应,其化学反应方程式为 。

(4)用套管实验装置可以更好地比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性,其中小试管内有沾有无水硫酸铜粉末的棉花球,实验装置如图。

实验时,观察小试管内棉花球上的无水硫酸铜颜色变化是 。烧杯 (填“A”或“B”)中澄清石灰水变浑浊。

若将大小试管中的Na2CO3和NaHCO3位置互换, (填“能”或“不能”)得出相同的实验结论。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.D

【详解】A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸钠稳定,受热不分解,A错误;

B.常温下,向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体,有碳酸氢钠晶体析出,可知常温时水溶解性:Na2CO3>NaHCO3,B错误;

C.NaHCO3可与酸反应生成二氧化碳气体,如与盐酸反应生成二氧化碳、氯化钠和水,也可与碱反应,如与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,C错误;

D.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,HCO3-+H+=H2O+CO2↑,可见:和酸反应放出等量的CO2所消耗的酸NaHCO3比Na2CO3少,D正确;

故合理选项是D。

2.D

【详解】A.在饱和Na2CO3溶液中通入过量二氧化碳可生成NaHCO3沉淀,可说明水中的溶解度:NaHCO3< Na2CO3,故A正确;

B. NaHCO3和Na2CO3两种溶液与石灰水反应均生成碳酸钙白色沉淀,故B正确;

C.由于CO32-的水解能力大于HCO3-,所以同浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液碱性前者强于后者,滴加几滴酚酞,前者溶液红色比后者深,故C正确;

D. 焙制糕点所用发酵粉的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠也可用于治疗胃酸过多,碳酸钠碱性较强,不能用碳酸钠治疗胃酸过多,故D错误。

答案选D。

3.C

【详解】A.碳酸钠和碳酸氢钠都会与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,无法鉴别,A错误;

B.碳酸钠不与氢氧化钠反应,无现象;碳酸氢钠与氢氧化钠要反应,但也无明显现象,无法鉴别,B错误;

C.加热,碳酸钠受热不反应;碳酸氢钠受热产生二氧化碳使石灰水变浑浊,现象不同,可以鉴别,C正确;

D. 由于都是钠盐,焰色反应都是黄色,无法鉴别,D错误;

故选C。

4. 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O 试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处。 CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O 50% CO32-+Ca2+=CaCO3↓

【分析】(1)根据碳酸氢钠分解的产物书写方程式;

(2)根据装置和反应特点分析判断;

(3)根据二氧化碳能与氢氧化钙反应分析解答;

(4)碳酸钠能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀,结合反应的方程式分析解答。

【详解】(1)碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,则试管中发生反应的化学反应方程式是2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;

(2)反应中有水生成,则根据装置图可知错误有:试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处;

(3)碳酸氢钠分解产生二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应,则烧杯中发生反应的离子方程式是CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O;

(4)碳酸氢钠分解生成碳酸钠,碳酸钠能与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓。碳酸钙的物质的量是5.0g÷100g/mol=0.05mol,则碳酸钠的物质的量是0.05mol,因此根据方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O可知消耗碳酸氢钠0.1mol,质量是8.4g,所以NaHCO3分解百分率为8.4g/16.8g×100%=50%。

5.C

【详解】A.为防止其它离子干扰,每次实验中都要先将铂丝灼烧至与原来火焰颜色相同为止,再蘸取被检验的物质,故A正确;

B.钾的焰色反应要透过蓝色钴玻璃观察,以排除钠离子的干扰,故B正确;

C.为了能够更加突出被检验试剂的颜色,选用本身颜色较浅的火焰,最大限度的减少火焰本身颜色的干扰,故C错误;

D.铁的焰色几乎为无色,对其它元素的焰色无影响,故可用铁丝进行焰色反应,故D正确;

选C。

6.C

【分析】甲装置发生反应碳酸钙和稀盐酸生成氯化钙和水、二氧化碳,二氧化碳通过乙除去氯化氢后进入丙反应生成碳酸氢钠,废气使用丁吸收;

【详解】A.甲装置发生反应碳酸钙和稀盐酸生成氯化钙和水、二氧化碳,离子方程式为:,A正确;

B.盐酸具有挥发性,挥发出氯化氢和饱和碳酸氢钠生成二氧化碳气体,B正确;

C.丙的广口瓶内能发生反应的主要原因是溶解度较小,达到饱和析出,C错误;

D.丁吸收多余的氨气,稀硫酸若换成稀硝酸,可以反应生成硝酸铵,获得氮肥,D正确;

故选C。

7.AB

【详解】A.水滴到钠上,若“U形管”左侧液面下降、右侧液面上述,说明钠与水反应放热,故选A;

B.试管口带火星的木条复燃,证明Na2O2与H2O反应有O2生成,故选B;

C.要透过蓝色钴玻璃观察K2CO3的焰色,故不选C;

D.比较Na2CO3、NaHCO3的稳定性,需要把碳酸氢钠放在温度更低的小试管内,故不选D;

选AB。

8.D

【详解】A.由于金属钠是一种很活泼的金属,易与空气中O2、水蒸气等反应,故取用金属钠时,剩余的钠要放回原试剂瓶,以免发生火灾等安全事故,A错误;

B.NaOH是一种强碱,俗称烧碱、火碱、苛性钠,而纯碱的化学式为Na2CO3,B错误;

C.焰色试验时某些金属元素的性质,Na2CO3 和NaHCO3均含有钠元素,故它们灼烧时,火焰颜色相同,均为黄色,C错误;

D.Na2O2 和Na2O是钠的氧化物,二者都能与水反应生成NaOH,反应原理为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,Na2O+H2O=2NaOH,D正确;

故答案为:D。

9.B

【详解】A.向滴有酚酞的水中加过量Na2O2,溶液先变红后褪色,原因是Na2O2与水反应产生的氢氧化钠使溶液变红,再者中间产物过氧化氢具有漂白性,又使其褪色,Ⅰ错,判断错误,故 A错误;

B.Na2O2可作潜水艇的供氧剂是因为Na2O2能和CO2、H2O反应生成O2,表述、判断均正确,故B正确;

C.金属钠在空气中很容易与水、氧气反应而变质,原因是金属钠具有强还原性,Ⅰ、Ⅱ都对,判断错误,故C错误;

D.小苏打常用作发酵粉的原因是碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳使糕点蓬松,碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,二者无关系,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.A

【详解】A.NaOH与过量CO2反应生成NaHCO3,反应③为少量CO2与足量NaOH反应生成Na2CO3,反应的化学方程式为CO2(少量)+2NaOH=Na2CO3+H2O,A项错误;

B.反应④为NaHCO3受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3受热不分解,说明Na2CO3的稳定性强于NaHCO3,B项正确;

C.反应②为Na与H2O反应生成NaOH和H2,该反应为放热反应,C项正确;

D.反应①为Na与O2加热时发生化合反应生成Na2O2,反应②为Na与H2O发生置换反应生成NaOH和H2,反应④为NaHCO3受热发生分解反应生成Na2CO3、CO2和H2O,D项正确;

答案选A。

11.C

【详解】A.Na2CO3和NaHCO3均与盐酸反应,不能除去Na2CO3固体中混有少量NaHCO3,A项错误;

B.加入NaOH溶液,NaOH与NaHCO3反应生成Na2CO3,但还需蒸发结晶得到Na2CO3固体,方法较麻烦,不是最佳方法,B项错误;

C.置于坩埚中加热,NaHCO3直接分解成Na2CO3,方法简单,是最佳方法,C项正确;

D.CO2与Na2CO3反应,不与NaHCO3反应,不能除去Na2CO3固体中混有少量NaHCO3,D项错误;

故选C。

12.B

【详解】A.碳酸钠中加入少量盐酸生成碳酸氢钠和氯化钠,故离子方程式为,故A错误;

B.氧化铁粉末溶于稀盐酸生成氯化铁和水,故离子方程式为,故B正确;

C.氢氧化钡溶液与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,故离子方程式为,故C错误;

D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故离子方程式为,故D错误;

故选B。

13.C

【详解】A.焰色反应为黄色,则溶液中一定含Na+,因为黄光会遮盖紫光,透过蓝色钴玻璃,滤去黄光,看是否能观察到紫色,才能判断是否含K+,A错误;

B.向某无色溶液中,先加入适量稀硝酸酸化,无沉淀生成,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀,该溶液中一定含有,B错误;

C.溶液中含有碳酸氢根离子,也会产生相似的现象,C正确;

D.将绿豆大小的钠块投入水中,钠熔为小球,浮于水面,能说明钠的密度小于水的,但不能说明为0.97g/cm3,D错误;

故选C。

14.B

【详解】A.碳酸钠和碳酸氢钠均与盐酸反应生成二氧化碳气体,盛放碳酸氢钠的气球鼓得更快,说明产生气体快的是碳酸氢钠,故A正确;

b.等质量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应时,碳酸氢钠产生的二氧化碳量多,故气球鼓起体积较大的是碳酸氢钠,故B错误;

C.碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠加热不反应,故C正确;

D.碳酸钠受热不反应,碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,故可以用来鉴别两者,故D正确;

故答案选B。

15.B

【详解】A.向蒸馏水中加入一小块金属钠,钠块熔化为小球且四处游动,说明钠的密度小于水,熔点较低,与水反应生成气体且为放热反应,A错误;

B.碳酸钠溶液中滴加稀盐酸,碳酸钠先与氢离子反应生成碳酸氢根离子,碳酸根离子全部转化为碳酸氢根离子后,碳酸氢根离子再与氢离子反应生成水和二氧化碳,B正确;

C.脱脂棉包好过氧化钠,然后向其中滴加几滴水,过氧化钠与水反应放热同时生成氧气,生成的氧气为助燃剂不是可燃性气体,C错误;

D.某溶液中加入足量稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,澄清石灰石变浑浊,此气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子等,不一定为碳酸钠,D错误;

故答案选B。

16.D

【分析】侯氏制碱法原理:氨气极易溶于水所得溶液呈碱性,饱和食盐水中通氨气到饱和、继续通过量二氧化碳则生成大量碳酸氢根,由于碳酸氢钠溶解度小,故形成碳酸氢钠饱和溶液析出碳酸氢钠晶体,过滤出碳酸氢钠,受热分解制得纯碱,所得二氧化碳可以循环利用;

【详解】A.据分析,该流程中相关反应化合价不变,故未涉及氧化还原反应,A正确;

B.据分析,该流程中可以循环利用的物质为二氧化碳,B正确;

C.氨气极易溶于水、二氧化碳能溶于水,为生成大量碳酸氢根,该流程中步骤①和②不可以调整顺序,C正确;

D.碳酸氢钠受热分解制得纯碱为固体反应,故该流程中步骤③不能用离子方程式表示,D错误;

故选D。

17.C

【详解】A.常温时:,点燃时:,故A不选;

B.和反应,时,反应为;,时,反应为,故B不选;

C.和的反应与用量和温度无关,均为,故C选;

D.木炭和反应,时:;时:,故D不选;

故选C。

18.A

【详解】A.过氧化钠与水反应放热,大试管中气体压强增大,红墨水出现液面差,可以验证,故A符合题意;

B.和都能与碳酸钠溶液反应,应选择饱和碳酸氢钠溶液除去HCl杂质气体,故B不符合题意;

C.焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特殊颜色的反应;钾元素的焰色反应实验需要透过蓝色钴玻璃观察,焰色反应为紫色;实验中缺少蓝色钴玻璃,故C不符合题意;

D.套装小试管加热温度较低,应将碳酸氢钠应放在套装小试管中,通过澄清水是否变浑浊可证明稳定性,故D不符合题意;

故选A。

19.D

【详解】A.氢氧化钠溶液与过量二氧化碳反应的方程式为CO2 (过量)+ NaOH =NaHCO3,可以实现转化关系①,故A正确;

B.与水和二氧化碳的反应方程式分别为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 ↑、2Na2O2 +2CO2 = 2Na2CO3 + O2,因此④⑤的转化均有产生,故B正确;

C.碳酸钠溶液中不断滴加盐酸依次发生反应③Na2CO3 + HCl(少量)= NaCl + NaHCO3,和反应⑧Na2CO3 + 2HCl(过量)= 2NaCl + H2O + CO2↑,都生成氯化钠,故C正确;

D.反应②通过加热能实现物质转化,2 NaHCO3Na2CO3+H2O +CO2,也可加入氢氧化钠溶液实现物质转化,NaHCO3 + NaOH=Na2CO3+H2O,故D错误;

故选D。

20.A

【分析】装置B制得二氧化碳气体,气体往左流动,没有经过干燥;气体往右流动,CaCl2为干燥剂,观察现象不同,以此分析;

【详解】A.Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,其质量比为1:1,A错误;

B.装置A转化生成Na2CO3,溶于水,溶液呈碱性,B正确;

C.装置B制得二氧化碳气体,气体往左流动,没有经过干燥,气体往右流动,CaCl2为干燥剂,淡黄色固体变成了白色,带火星木条复燃,没有左边现象,说明Na2O2与CO2的反应需要H2O的参与,C正确;

D.Na2O2与H2O反应会生成NaOH和O2,Na2O2具有漂白性,将D装置中固体加入紫色石蕊溶液中,紫色石蕊溶液先变蓝后褪色,D正确;

答案为:A。

21.D

【分析】该装置模拟侯氏制碱法,a装置用盐酸与碳酸钙反应生成CO2,用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的HCl,c中CO2与含氨的饱和食盐水反应得到碳酸氢钠晶体,过滤后对碳酸氢钠晶体加热分解得到碳酸钠,d吸收挥发的氨气,进行尾气处理。

【详解】A.a装置采用了多孔隔板,需要难溶性的块状固体与盐酸反应,不能用碳酸钠,故A错误;

B.吸收中应该用饱和碳酸氢钠溶液,故B错误;

C.由分析可知,c中反应的化学方程式为:,故C错误;

D.由于氨气在水溶液中的溶解度极大,含氨的饱和食盐水可以吸收大量的CO2,提高了吸收效率,故D正确。

答案选D。

22.(1)BD

(2)Na2CO3

(3)2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O

(4) 由白色变为蓝色 B 不能

【详解】(1)A.碳酸钠受热不分解,A错误;B.碳酸钠为强碱弱酸盐,碳酸根离子水解,水溶液显碱性,B正确;C.纯碱是碳酸钠属于盐,不属于碱,C错误;D.碳酸钠可与酸反应生成二氧化碳气体,D正确; 故选BD。

(2)相同质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量的盐酸反应,1g消耗盐酸分别为 ,消耗盐酸较多的是Na2CO3。故答案为:Na2CO3;

(3)NaHCO3的作用为受热分解产生CO2气体,从而使面团疏松,和乳酸、醋酸等有机酸反应,减少酸味。故答案为:2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O;

(4)实验时,2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,观察小试管内棉花球上的无水硫酸铜颜色变化是由白色变为蓝色。烧杯B中澄清石灰水变浑浊。若将大小试管中的Na2CO3和NaHCO3位置互换,碳酸钠受热不分解,不能得出相同的实验结论。

故答案为:由白色变为蓝色;B;不能。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页