13.3《比热容》(教学设计)【2024秋人教版九全物理高效完全备课】

文档属性

| 名称 | 13.3《比热容》(教学设计)【2024秋人教版九全物理高效完全备课】 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-07-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

13.3 比热容 教学设计

题目 13.3 比热容 学科 物理 年级 九年级

课时 1课时 课型 新授课 教师

教学目标 物理观念 知道什么是物质的比热容,知道比热容的单位及其读法;知道比热容是物质的特性之一

科学思维 会查比热容表,能运用比热容说明简单的自然现象

科学探究 通过探究、实验、观察比较不同物质的吸热能力不同

科学态度 与责任 通过设计实验、进行实验,体会控制变量法在科学探究中的应用,培养自己动脑解决问题的能力

教学 重难点 重点:比热容概念的理解、热量的计算 难点:热量的计算、利用比热容解释相关现象

教学方法 直观法、实验法、练习法、合作法、讨论法

教学准备 烧杯、温度计、加热器、水、食用油、秒表、多媒体等

教学环节 教学过程

新课导入 教师:播放新疆视频,提问——新疆地区有句谚语:“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”。你知道其中的原因吗?

设计意图:通过视频展示,了解祖国美丽风光的同时,通过设问引发学生思考,激发求职欲望。

新课讲授 1.比热容 生活再体验: 问题一:(1)烧开一壶水与烧开半壶水需要的热量一样多吗?说明什么? 问题二:(2)将一壶水烧开与加热成温水需要的热量一样多吗?说明什么? 问题三:(3)同样的日照条件,为什么沙子和海水的温度不一样? 学生:讨论交流,得出结论: 物体吸收(放出)的热量与物质的质量、温度变化已知物质种类有关。

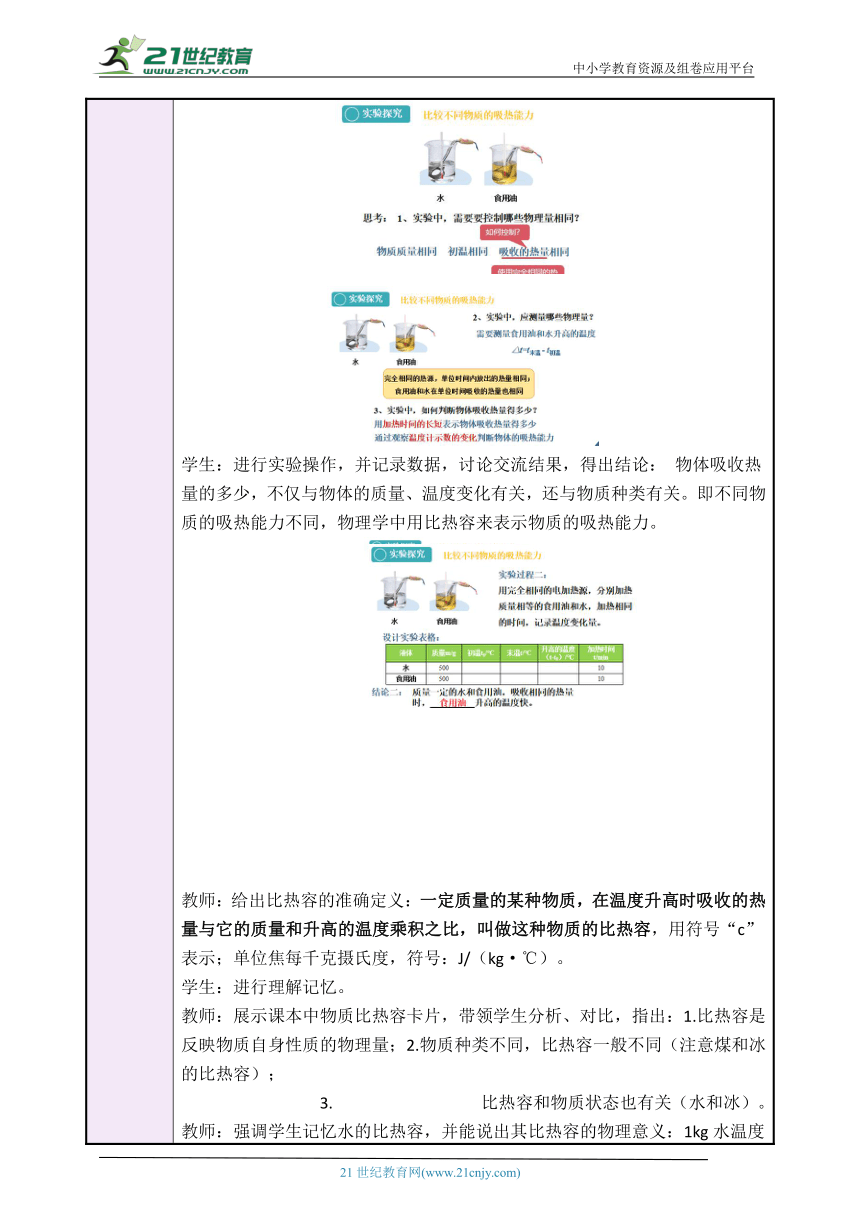

实验探究:比较不同物质的吸热能力 教师设问:1、实验中,需要要控制哪些物理量相同? 学生:物质质量、初温、吸收的热量相同 教师:那如何控制吸收的热量相同呢? 学生:使用完全相同的热源,加热相同时间 教师设问:2、实验中,应测量哪些物理量?3、实验中,如何判断物体吸收热量得多少? 学生:2、要测量食用油和水升高的温度;3、用加热时间的长短表示物体吸收热量得多少

学生:进行实验操作,并记录数据,讨论交流结果,得出结论: 物体吸收热量的多少,不仅与物体的质量、温度变化有关,还与物质种类有关。即不同物质的吸热能力不同,物理学中用比热容来表示物质的吸热能力。

教师:给出比热容的准确定义:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号“c”表示;单位焦每千克摄氏度,符号:J/(kg·℃)。 学生:进行理解记忆。 教师:展示课本中物质比热容卡片,带领学生分析、对比,指出:1.比热容是反映物质自身性质的物理量;2.物质种类不同,比热容一般不同(注意煤和冰的比热容); 比热容和物质状态也有关(水和冰)。 教师:强调学生记忆水的比热容,并能说出其比热容的物理意义:1kg水温度升高或降低1℃吸收或放出的热量是4.2×103J。

利用比热容知识解释生活现象: 现象一:同样的日照条件,为什么沙子和海水的温度不一样? 现象二: “水的比热容大”这一特点在人们的日常生活和生产中的应用 现象三:为什么同一纬度的海滨城市和沙漠地区的气温变化会如此大? 现象四:不考虑经济成本,谈一谈暖气用水好,还是用油好? 现象五:海陆风、陆海风的成因 设计意图:通过探究、实验、观察比较不同物质的吸热能力不同,体会控制变量法在科学探究中的应用,培养自己动脑解决问题的能力,同时加深对知识的理解。 2.热量的计算 教师:想从比热容的物理意义入手,总结出由比热容计算物体吸收热量的公式:Q吸=cm(t-t0),设问:如果要计算物体降温时放出的热量公式会有什么不同? 学生:物体降温时初温高于末温,公式:Q放=cm(t0-t) 师生总结:Q=cm△t,指出各物理量的单位。 教师:强调注意“升高到”与“升高了”的区别。 两物体发生热传递,没有热损失达到热平衡时:Q吸=Q放。

热量计算练习:

课堂小结

课堂练习 见配套“同步课件”

课后作业 见配套“分层练习”

板书设计 比热容 1、物质吸收热量得多少与质量、温度变化以及物质种类有关; 2、比热容: 一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号c表示; 3、比热容单位:焦每千克摄氏度,符号:J/(kg·℃) 4、比热容和物质种类以及状态有关; 5、C水=4.2×103J/(kg·℃);物理意义:1kg水温度升高或降低1℃吸收或放出的热量是4.2×103J; 6、热量计算公式:Q吸=cm(t-t0);Q放=cm(t0-t);Q=cm△t

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

13.3 比热容 教学设计

题目 13.3 比热容 学科 物理 年级 九年级

课时 1课时 课型 新授课 教师

教学目标 物理观念 知道什么是物质的比热容,知道比热容的单位及其读法;知道比热容是物质的特性之一

科学思维 会查比热容表,能运用比热容说明简单的自然现象

科学探究 通过探究、实验、观察比较不同物质的吸热能力不同

科学态度 与责任 通过设计实验、进行实验,体会控制变量法在科学探究中的应用,培养自己动脑解决问题的能力

教学 重难点 重点:比热容概念的理解、热量的计算 难点:热量的计算、利用比热容解释相关现象

教学方法 直观法、实验法、练习法、合作法、讨论法

教学准备 烧杯、温度计、加热器、水、食用油、秒表、多媒体等

教学环节 教学过程

新课导入 教师:播放新疆视频,提问——新疆地区有句谚语:“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”。你知道其中的原因吗?

设计意图:通过视频展示,了解祖国美丽风光的同时,通过设问引发学生思考,激发求职欲望。

新课讲授 1.比热容 生活再体验: 问题一:(1)烧开一壶水与烧开半壶水需要的热量一样多吗?说明什么? 问题二:(2)将一壶水烧开与加热成温水需要的热量一样多吗?说明什么? 问题三:(3)同样的日照条件,为什么沙子和海水的温度不一样? 学生:讨论交流,得出结论: 物体吸收(放出)的热量与物质的质量、温度变化已知物质种类有关。

实验探究:比较不同物质的吸热能力 教师设问:1、实验中,需要要控制哪些物理量相同? 学生:物质质量、初温、吸收的热量相同 教师:那如何控制吸收的热量相同呢? 学生:使用完全相同的热源,加热相同时间 教师设问:2、实验中,应测量哪些物理量?3、实验中,如何判断物体吸收热量得多少? 学生:2、要测量食用油和水升高的温度;3、用加热时间的长短表示物体吸收热量得多少

学生:进行实验操作,并记录数据,讨论交流结果,得出结论: 物体吸收热量的多少,不仅与物体的质量、温度变化有关,还与物质种类有关。即不同物质的吸热能力不同,物理学中用比热容来表示物质的吸热能力。

教师:给出比热容的准确定义:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号“c”表示;单位焦每千克摄氏度,符号:J/(kg·℃)。 学生:进行理解记忆。 教师:展示课本中物质比热容卡片,带领学生分析、对比,指出:1.比热容是反映物质自身性质的物理量;2.物质种类不同,比热容一般不同(注意煤和冰的比热容); 比热容和物质状态也有关(水和冰)。 教师:强调学生记忆水的比热容,并能说出其比热容的物理意义:1kg水温度升高或降低1℃吸收或放出的热量是4.2×103J。

利用比热容知识解释生活现象: 现象一:同样的日照条件,为什么沙子和海水的温度不一样? 现象二: “水的比热容大”这一特点在人们的日常生活和生产中的应用 现象三:为什么同一纬度的海滨城市和沙漠地区的气温变化会如此大? 现象四:不考虑经济成本,谈一谈暖气用水好,还是用油好? 现象五:海陆风、陆海风的成因 设计意图:通过探究、实验、观察比较不同物质的吸热能力不同,体会控制变量法在科学探究中的应用,培养自己动脑解决问题的能力,同时加深对知识的理解。 2.热量的计算 教师:想从比热容的物理意义入手,总结出由比热容计算物体吸收热量的公式:Q吸=cm(t-t0),设问:如果要计算物体降温时放出的热量公式会有什么不同? 学生:物体降温时初温高于末温,公式:Q放=cm(t0-t) 师生总结:Q=cm△t,指出各物理量的单位。 教师:强调注意“升高到”与“升高了”的区别。 两物体发生热传递,没有热损失达到热平衡时:Q吸=Q放。

热量计算练习:

课堂小结

课堂练习 见配套“同步课件”

课后作业 见配套“分层练习”

板书设计 比热容 1、物质吸收热量得多少与质量、温度变化以及物质种类有关; 2、比热容: 一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容,用符号c表示; 3、比热容单位:焦每千克摄氏度,符号:J/(kg·℃) 4、比热容和物质种类以及状态有关; 5、C水=4.2×103J/(kg·℃);物理意义:1kg水温度升高或降低1℃吸收或放出的热量是4.2×103J; 6、热量计算公式:Q吸=cm(t-t0);Q放=cm(t0-t);Q=cm△t

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展