安徽省马鞍山市中加双语学校2023-2024学年高二下学期第二次月考语文试题(图片版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省马鞍山市中加双语学校2023-2024学年高二下学期第二次月考语文试题(图片版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-08 09:22:33 | ||

图片预览

文档简介

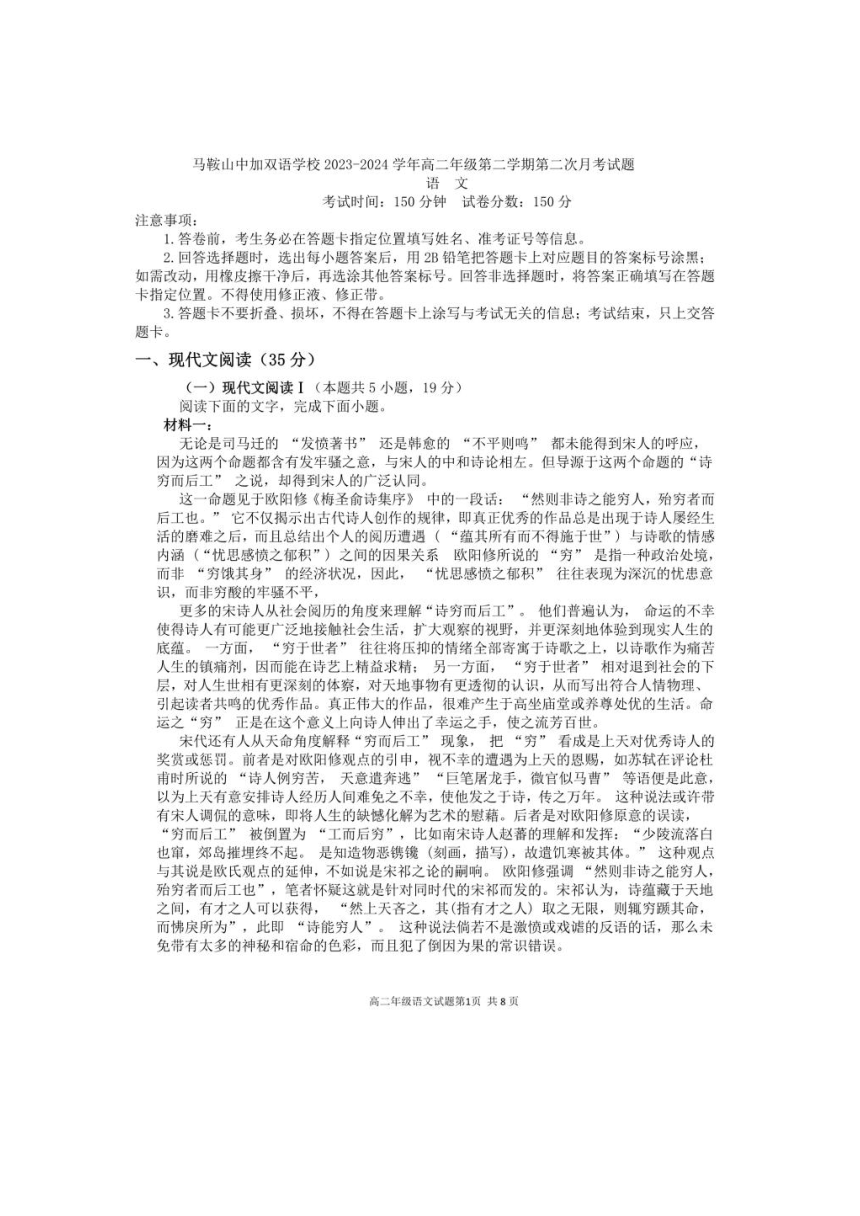

马鞍山中加双语学校2023-2024学年高二年级第二学期第二次月考试题

语文

考试时间:150分钟试卷分数:150分

注意事项:

1.答卷前,考生务必在答题卡指定位置填写姓名、准考证号等信息。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑:

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案正确填写在答题

卡指定位置。不得使用修正液、修正带。

3.答题卡不要折叠、损坏,不得在答题卡上涂写与考试无关的信息:考试结束,只上交答

题卡。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

无论是司马迁的“发愤著书”还是韩愈的“不平则鸣”都未能得到宋人的呼应,

因为这两个命题都含有发牢骚之意,与宋人的中和诗论相左。但导源于这两个命题的“诗

穷而后工”之说,却得到宋人的广泛认同。

这一命题见于欧阳修《梅圣俞诗集序》中的一段话:“然则非诗之能穷人,殆穷者而

后工也。”它不仅揭示出古代诗人创作的规律,即真正优秀的作品总是出现于诗人屡经生

活的磨难之后,而且总结出个人的阅历遭遇(“蕴其所有而不得施于世”)与诗歌的情感

内涵(“忧思感愤之郁积”)之间的因果关系欧阳修所说的“穷”是指一种政治处境,

而非“穷饿其身”的经济状况,因此,“忧思感愤之郁积”往往表现为深沉的忧患意

识,而非穷酸的牢骚不平,

更多的宋诗人从社会阅历的角度来理解“诗穷而后工”。他们普遍认为,命运的不幸

使得诗人有可能更广泛地接触社会生活,扩大观察的视野,并更深刻地体验到现实人生的

底蕴。一方面,“穷于世者”往往将压抑的情绪全部寄寓于诗歌之上,以诗歌作为痛苦

人生的镇痛剂,因而能在诗艺上精益求精:另一方面,“穷于世者”相对退到社会的下

层,对人生世相有更深刻的体察,对天地事物有更透彻的认识,从而写出符合人情物理、

引起读者共鸣的优秀作品。真正伟大的作品,很难产生于高坐庙堂或养尊处优的生活。命

运之“穷”正是在这个意义上向诗人伸出了幸运之手,使之流芳百世。

宋代还有人从天命角度解释“穷而后工”现象,把“穷”看成是上天对优秀诗人的

奖赏或惩罚。前者是对欧阳修观点的引申,视不幸的遭遇为上天的恩赐,如苏轼在评论杜

甫时所说的“诗人例穷苦,天意遣奔逃”“巨笔屠龙手,微官似马曹”等语便是此意,

以为上天有意安排诗人经历人间难免之不幸,使他发之于诗,传之万年。这种说法或许带

有宋人调侃的意味,即将人生的缺憾化解为艺术的慰藉。后者是对欧阳修原意的误读,

“穷而后工”被倒置为“工而后穷”,比如南宋诗人赵蕃的理解和发挥:“少陵流落白

也窜,郊岛摧埋终不起。是知造物恶镌儳(刻画,描写),故遣饥寒被其体。”这种观点

与其说是欧氏观点的延伸,不如说是宋祁之论的嗣响。欧阳修强调“然则非诗之能穷人,

殆穷者而后工也”,笔者怀疑这就是针对同时代的宋祁而发的。宋祁认为,诗蕴藏于天地

之间,有才之人可以获得,“然上天吝之,其(指有才之人)取之无限,则辄穷踬其命,

而佛戾所为”,此即“诗能穷人”。这种说法倘若不是激愤或戏谑的反语的话,那么未

免带有太多的神秘和宿命的色彩,而且犯了倒因为果的常识错误。

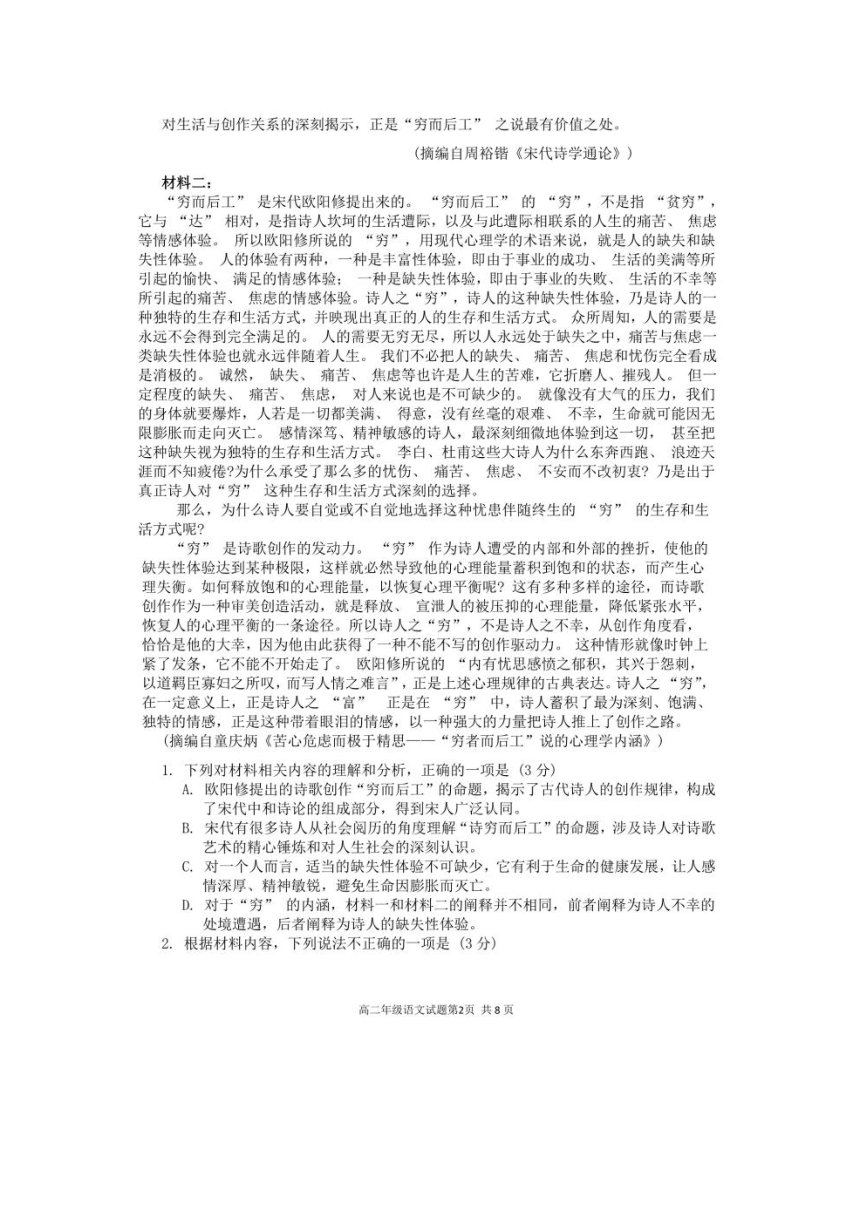

高二年级语文试题第1页共8页

语文

考试时间:150分钟试卷分数:150分

注意事项:

1.答卷前,考生务必在答题卡指定位置填写姓名、准考证号等信息。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑:

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案正确填写在答题

卡指定位置。不得使用修正液、修正带。

3.答题卡不要折叠、损坏,不得在答题卡上涂写与考试无关的信息:考试结束,只上交答

题卡。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

无论是司马迁的“发愤著书”还是韩愈的“不平则鸣”都未能得到宋人的呼应,

因为这两个命题都含有发牢骚之意,与宋人的中和诗论相左。但导源于这两个命题的“诗

穷而后工”之说,却得到宋人的广泛认同。

这一命题见于欧阳修《梅圣俞诗集序》中的一段话:“然则非诗之能穷人,殆穷者而

后工也。”它不仅揭示出古代诗人创作的规律,即真正优秀的作品总是出现于诗人屡经生

活的磨难之后,而且总结出个人的阅历遭遇(“蕴其所有而不得施于世”)与诗歌的情感

内涵(“忧思感愤之郁积”)之间的因果关系欧阳修所说的“穷”是指一种政治处境,

而非“穷饿其身”的经济状况,因此,“忧思感愤之郁积”往往表现为深沉的忧患意

识,而非穷酸的牢骚不平,

更多的宋诗人从社会阅历的角度来理解“诗穷而后工”。他们普遍认为,命运的不幸

使得诗人有可能更广泛地接触社会生活,扩大观察的视野,并更深刻地体验到现实人生的

底蕴。一方面,“穷于世者”往往将压抑的情绪全部寄寓于诗歌之上,以诗歌作为痛苦

人生的镇痛剂,因而能在诗艺上精益求精:另一方面,“穷于世者”相对退到社会的下

层,对人生世相有更深刻的体察,对天地事物有更透彻的认识,从而写出符合人情物理、

引起读者共鸣的优秀作品。真正伟大的作品,很难产生于高坐庙堂或养尊处优的生活。命

运之“穷”正是在这个意义上向诗人伸出了幸运之手,使之流芳百世。

宋代还有人从天命角度解释“穷而后工”现象,把“穷”看成是上天对优秀诗人的

奖赏或惩罚。前者是对欧阳修观点的引申,视不幸的遭遇为上天的恩赐,如苏轼在评论杜

甫时所说的“诗人例穷苦,天意遣奔逃”“巨笔屠龙手,微官似马曹”等语便是此意,

以为上天有意安排诗人经历人间难免之不幸,使他发之于诗,传之万年。这种说法或许带

有宋人调侃的意味,即将人生的缺憾化解为艺术的慰藉。后者是对欧阳修原意的误读,

“穷而后工”被倒置为“工而后穷”,比如南宋诗人赵蕃的理解和发挥:“少陵流落白

也窜,郊岛摧埋终不起。是知造物恶镌儳(刻画,描写),故遣饥寒被其体。”这种观点

与其说是欧氏观点的延伸,不如说是宋祁之论的嗣响。欧阳修强调“然则非诗之能穷人,

殆穷者而后工也”,笔者怀疑这就是针对同时代的宋祁而发的。宋祁认为,诗蕴藏于天地

之间,有才之人可以获得,“然上天吝之,其(指有才之人)取之无限,则辄穷踬其命,

而佛戾所为”,此即“诗能穷人”。这种说法倘若不是激愤或戏谑的反语的话,那么未

免带有太多的神秘和宿命的色彩,而且犯了倒因为果的常识错误。

高二年级语文试题第1页共8页

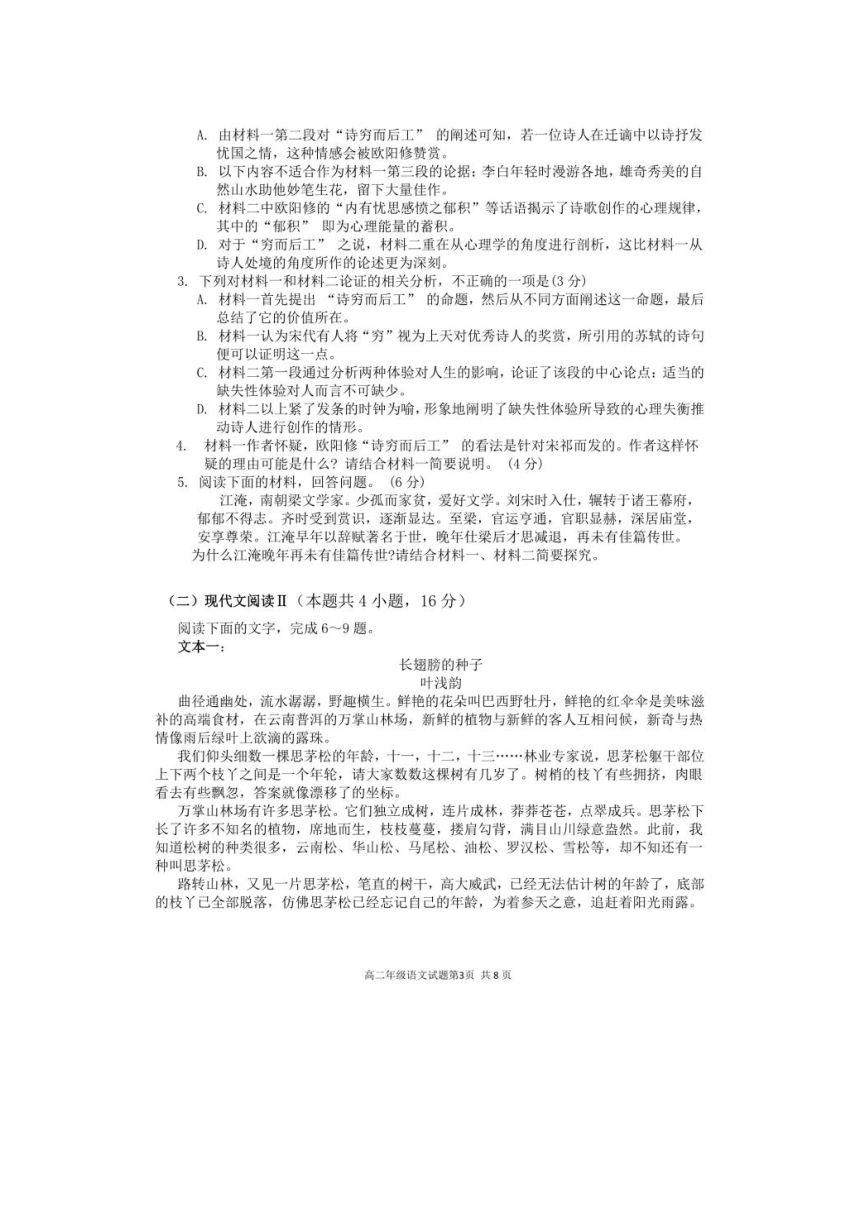

同课章节目录