人教版高中历史必修3第3课 宋明理学 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修3第3课 宋明理学 (共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-12-24 19:02:01 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第3课 宋明理学课程标准:

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。探究一:

魏晋隋唐时期,儒学的正统地位发生了哪些变化?

1、魏晋南北朝时期,由于佛教、道教的传播,

儒学的统治地位受到动摇。2、隋朝三教之间相互吸纳渗透,出现三教合一的社会潮流。3、唐朝礼佛、崇道、尊儒三教并行,儒学的正统地位受到挑战一、 魏晋隋唐时期儒学的正统地位受到挑战

2、代表人物北宋南宋“二程”

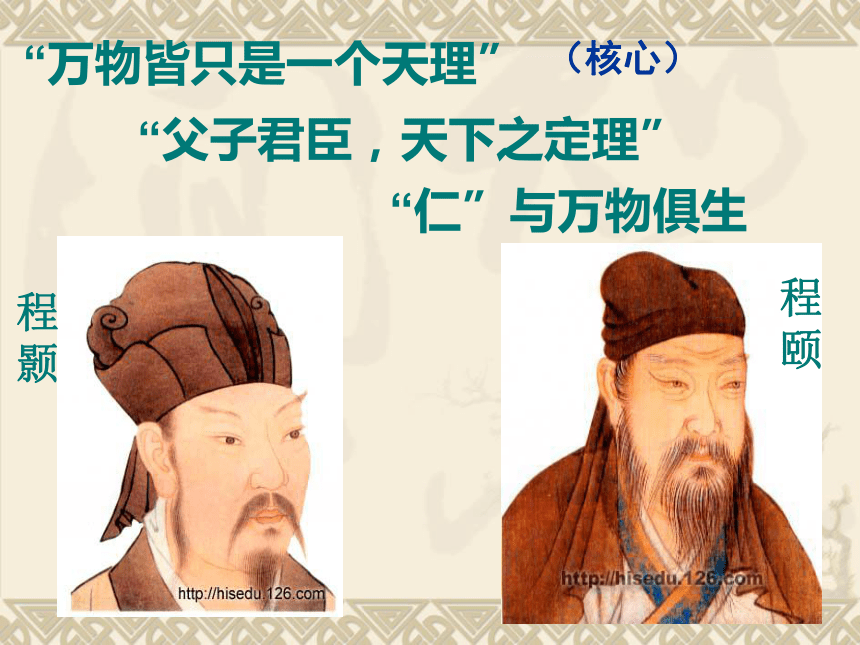

程颢、程颐朱熹二、程朱理学1、概念:宋代确立的以“理”或“天理”为核心,融合儒、道、佛三家的新儒学系统。程

颢程

颐“万物皆只是一个天理”“父子君臣,天下之定理”“仁”与万物俱生(核心)朱熹—《四书章句集注》—理气论、心性论影响—宋朝理学集大成者,孔孟后古代最重要的儒学思想家地位著作观点—蜚声海内外(四书—

《论语》《孟子》

《大学》《中庸》)

“宇宙之间,一理而已‥‥‥其张之为三纲,其纪之为五常 。”

——《朱子文集》

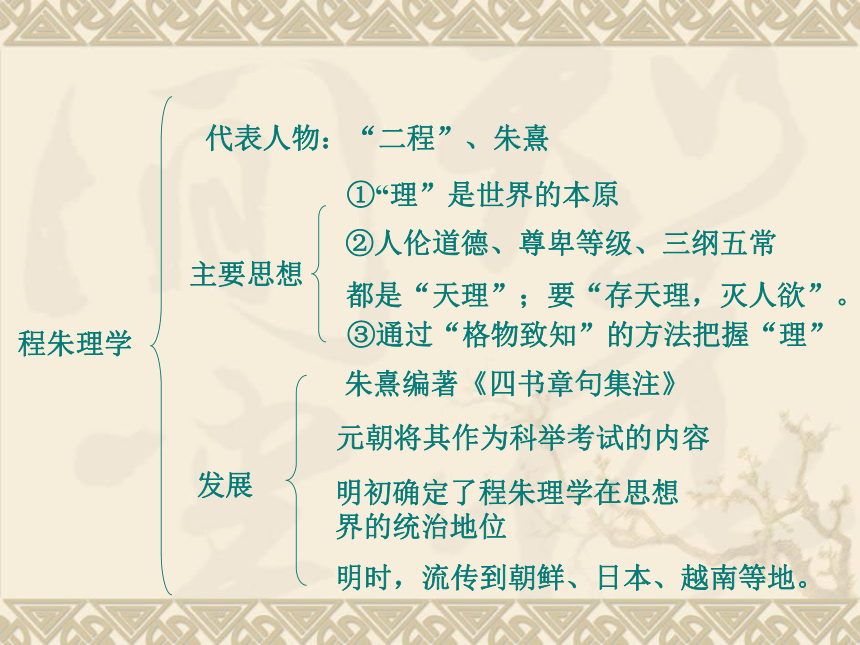

程朱理学代表人物:“二程”、朱熹主要思想①“理”是世界的本原②人伦道德、尊卑等级、三纲五常

都是“天理”;要“存天理,灭人欲”。③通过“格物致知”的方法把握“理”朱熹编著《四书章句集注》元朝将其作为科举考试的内容明初确定了程朱理学在思想界的统治地位发展明时,流传到朝鲜、日本、越南等地。三、陆王心学宋明理学的代表陆九渊(1139—1193),江西金溪人,因曾在江西象山(今江西贵溪西南)讲学,人称象山先生。江西庐山白鹿洞书院:

朱熹、陆九渊、王守仁都曾在此讲学。白鹿洞书院明中期儒学

代表人物王阳明的心学“宇宙便是吾心”

“心即理也”

“心外无物”更多地吸取佛教禅宗的思想明中期儒学

代表人物对儒家“仁”的思想进一步发挥“致良知”王阳明的心学“良知良能,

愚夫愚妇与圣人同。”②反省内心可得到天理。陆王心学陆九渊心学 ①心是天地万物的渊源“阳明心学” ①“心外无物”、“心外无理” ②“致良知”“知行合一” 四、对宋明理学的认识1、怎样理解二程、朱熹、王阳明观点的异同?2、程朱理学和王阳明的“心”学之间有什么关系?王阳明的“心”学是发展了的理学同:本质相同:目的相同:唯心主义禁锢人民思想,维护封建统治主要区别:外在的“理”内在的“心”客观主观唯心主义唯心主义程 朱:

王阳明:“天理”是万物本原对世界本原的认识“宇宙便是吾心”“心即理也”“心外无物”即人心是世界万物的本原相同核心思想:世界的本原是“理”。

思想

实质:都是为了加强对人民的思想控制,用封建伦理道德来约束人们,以巩固封建统治,稳定封建秩序。背景:封建统治都面临着一定的危机,吸收佛、道之长,成为新的儒学。 哲学:唯心主义不同:

心学认为世界本原是内在的

“心”,认为本心是“理”。

——主观唯心主义

程朱理学认为世界的本原是

外在的 “理”。

——客观唯心主义四、对宋明理学的认识3、我们应该怎样对待宋明理学?“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

消极宋明理学压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到在封建礼教对人性的压抑,成为封建统治者的思想工具;但是我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去

取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们个人

成长面前的终身命题,也是一个摆在我们民

族发展面前的永久命题……

佛教的传入和道教的兴起 白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳) 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐的四百余年,南北长约1公里。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。龙门石窟(河南洛阳) 老君岩(福建泉州清源山),刻画的是道家宗主老子洞悉世间沧桑、慈祥而睿智的形象。老君岩 道教圣地——武当山古建筑群(1994年12月15日入选《世界遗产名录》),现存4座道教宫殿、2座宫殿遗址、2座道观及大量神祠、岩庙。武当山 此图绘佛、道、儒三教的

创始人释迦牟尼、老子、孔子

三人于一图之中,似正在辩经

论道,体现了中国古代“三教合

一”的社会思潮。画面中,释氏

趺坐于菩提树下成为画面主体,

老子坐于蒲草之上,与一身士

大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

现藏于北京故宫博物院。三教合一“聚仙庭”

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。探究一:

魏晋隋唐时期,儒学的正统地位发生了哪些变化?

1、魏晋南北朝时期,由于佛教、道教的传播,

儒学的统治地位受到动摇。2、隋朝三教之间相互吸纳渗透,出现三教合一的社会潮流。3、唐朝礼佛、崇道、尊儒三教并行,儒学的正统地位受到挑战一、 魏晋隋唐时期儒学的正统地位受到挑战

2、代表人物北宋南宋“二程”

程颢、程颐朱熹二、程朱理学1、概念:宋代确立的以“理”或“天理”为核心,融合儒、道、佛三家的新儒学系统。程

颢程

颐“万物皆只是一个天理”“父子君臣,天下之定理”“仁”与万物俱生(核心)朱熹—《四书章句集注》—理气论、心性论影响—宋朝理学集大成者,孔孟后古代最重要的儒学思想家地位著作观点—蜚声海内外(四书—

《论语》《孟子》

《大学》《中庸》)

“宇宙之间,一理而已‥‥‥其张之为三纲,其纪之为五常 。”

——《朱子文集》

程朱理学代表人物:“二程”、朱熹主要思想①“理”是世界的本原②人伦道德、尊卑等级、三纲五常

都是“天理”;要“存天理,灭人欲”。③通过“格物致知”的方法把握“理”朱熹编著《四书章句集注》元朝将其作为科举考试的内容明初确定了程朱理学在思想界的统治地位发展明时,流传到朝鲜、日本、越南等地。三、陆王心学宋明理学的代表陆九渊(1139—1193),江西金溪人,因曾在江西象山(今江西贵溪西南)讲学,人称象山先生。江西庐山白鹿洞书院:

朱熹、陆九渊、王守仁都曾在此讲学。白鹿洞书院明中期儒学

代表人物王阳明的心学“宇宙便是吾心”

“心即理也”

“心外无物”更多地吸取佛教禅宗的思想明中期儒学

代表人物对儒家“仁”的思想进一步发挥“致良知”王阳明的心学“良知良能,

愚夫愚妇与圣人同。”②反省内心可得到天理。陆王心学陆九渊心学 ①心是天地万物的渊源“阳明心学” ①“心外无物”、“心外无理” ②“致良知”“知行合一” 四、对宋明理学的认识1、怎样理解二程、朱熹、王阳明观点的异同?2、程朱理学和王阳明的“心”学之间有什么关系?王阳明的“心”学是发展了的理学同:本质相同:目的相同:唯心主义禁锢人民思想,维护封建统治主要区别:外在的“理”内在的“心”客观主观唯心主义唯心主义程 朱:

王阳明:“天理”是万物本原对世界本原的认识“宇宙便是吾心”“心即理也”“心外无物”即人心是世界万物的本原相同核心思想:世界的本原是“理”。

思想

实质:都是为了加强对人民的思想控制,用封建伦理道德来约束人们,以巩固封建统治,稳定封建秩序。背景:封建统治都面临着一定的危机,吸收佛、道之长,成为新的儒学。 哲学:唯心主义不同:

心学认为世界本原是内在的

“心”,认为本心是“理”。

——主观唯心主义

程朱理学认为世界的本原是

外在的 “理”。

——客观唯心主义四、对宋明理学的认识3、我们应该怎样对待宋明理学?“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

消极宋明理学压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到在封建礼教对人性的压抑,成为封建统治者的思想工具;但是我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去

取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们个人

成长面前的终身命题,也是一个摆在我们民

族发展面前的永久命题……

佛教的传入和道教的兴起 白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳) 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐的四百余年,南北长约1公里。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。龙门石窟(河南洛阳) 老君岩(福建泉州清源山),刻画的是道家宗主老子洞悉世间沧桑、慈祥而睿智的形象。老君岩 道教圣地——武当山古建筑群(1994年12月15日入选《世界遗产名录》),现存4座道教宫殿、2座宫殿遗址、2座道观及大量神祠、岩庙。武当山 此图绘佛、道、儒三教的

创始人释迦牟尼、老子、孔子

三人于一图之中,似正在辩经

论道,体现了中国古代“三教合

一”的社会思潮。画面中,释氏

趺坐于菩提树下成为画面主体,

老子坐于蒲草之上,与一身士

大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

现藏于北京故宫博物院。三教合一“聚仙庭”

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术