广东省惠州市2023-2024学年高一下学期7月期末考试语文试题(图片版无答案)

文档属性

| 名称 | 广东省惠州市2023-2024学年高一下学期7月期末考试语文试题(图片版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-08 12:06:01 | ||

图片预览

文档简介

惠州市2023一2024学年第二学期期末质量检测试题

高一语文

本试卷共8页,23小题考试时间:150分钟

满分:150分

注意事项:

1。答卷前,考生务必将自己所在的学校、班级、姓名、考场号、座位号和考生号填

写在答题卡指定位置上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2回答选择题时,选出每小题答策后,·用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

·上。写在本试卷上无效。

一文现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(体题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一,

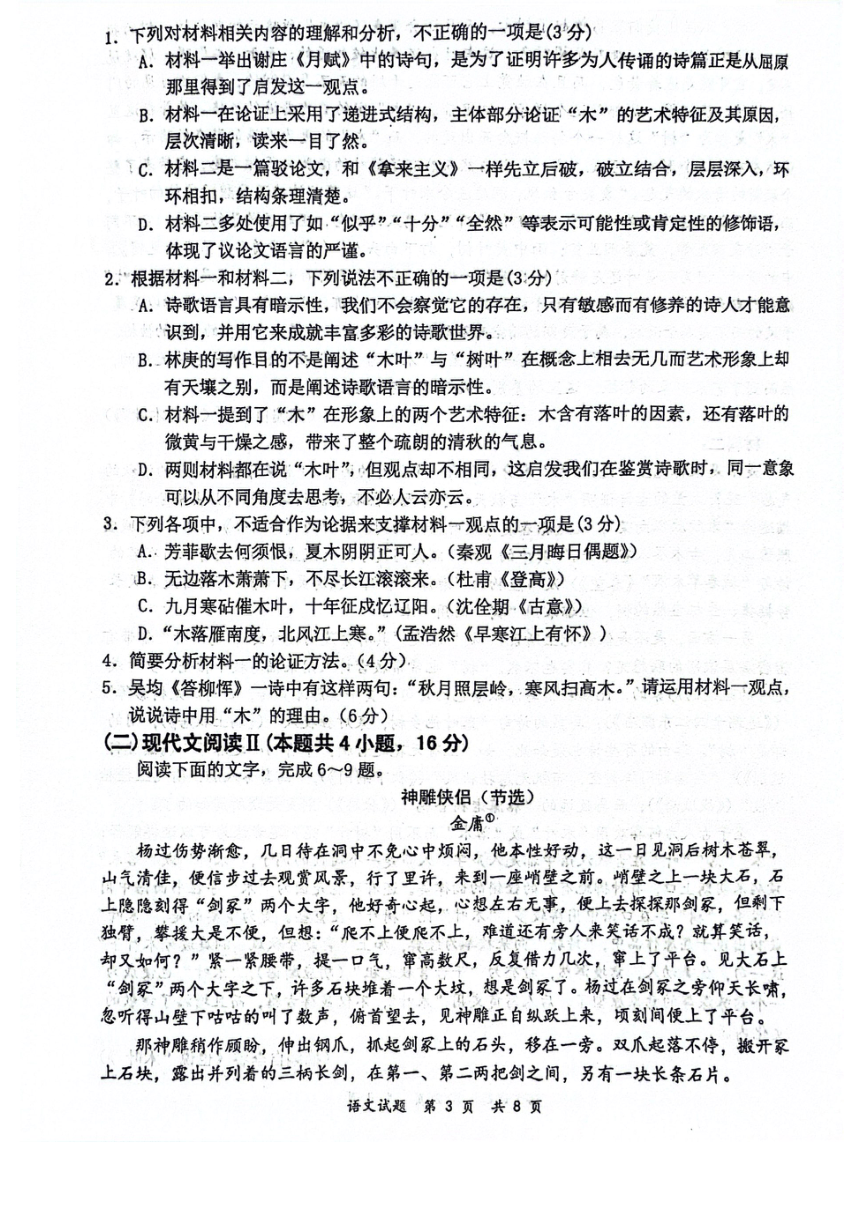

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,它的鲜

明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢

庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波

连,秋月照浦云歌山。”在这里我们看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这

似乎是不需要多加说明的,可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说

都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?自屈原开始把它准确地用在一个秋

风叶落的季节之中,此后的诗人们都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,“木”仿偏本

身含有一个落叶的因素,这正是它的第一个艺术特征。

要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示

性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有

修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意

义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。“木”作为“树”,的概念的同时,

却正是县有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更

多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排

斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

它是具有紧茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓“午阴嘉树清圆。”

(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”

与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的:也正因为它们之间太多的一致,

“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,

因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要

说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

语文试题第1页共8页

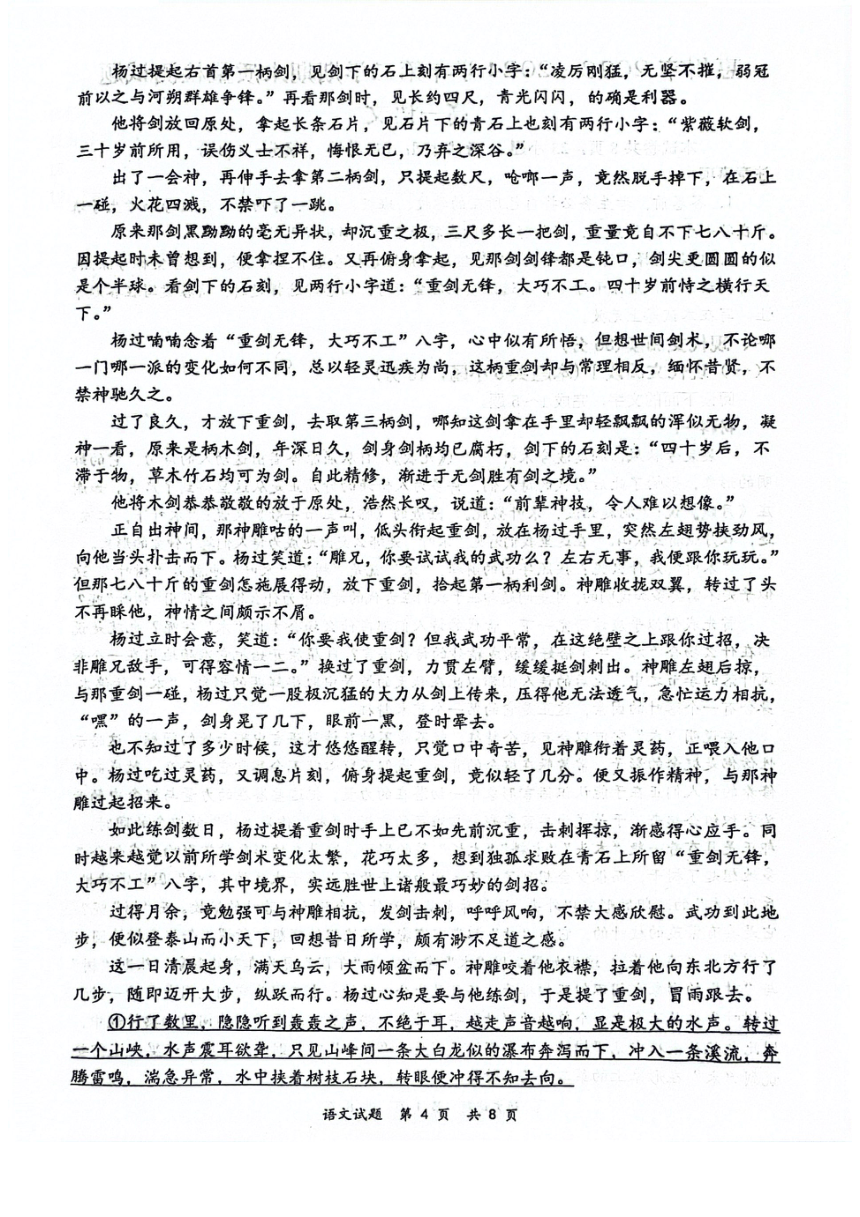

高一语文

本试卷共8页,23小题考试时间:150分钟

满分:150分

注意事项:

1。答卷前,考生务必将自己所在的学校、班级、姓名、考场号、座位号和考生号填

写在答题卡指定位置上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2回答选择题时,选出每小题答策后,·用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

·上。写在本试卷上无效。

一文现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(体题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一,

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,它的鲜

明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢

庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波

连,秋月照浦云歌山。”在这里我们看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这

似乎是不需要多加说明的,可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说

都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?自屈原开始把它准确地用在一个秋

风叶落的季节之中,此后的诗人们都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,“木”仿偏本

身含有一个落叶的因素,这正是它的第一个艺术特征。

要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示

性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有

修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意

义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。“木”作为“树”,的概念的同时,

却正是县有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更

多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排

斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?

它是具有紧茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓“午阴嘉树清圆。”

(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”

与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的:也正因为它们之间太多的一致,

“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,

因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要

说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

语文试题第1页共8页

同课章节目录