第2课 原始农业与史前社会【分层作业】 含解析-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第2课 原始农业与史前社会【分层作业】 含解析-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-09 14:10:04 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第2课 《原始农业与史前社会》 分层作业

考向1.以河姆渡为代表的稻作农业的出现及舞阳贾湖遗址,知道我国原始农业的发展基本概况。

考向2.以半坡居民为代表的仰韶文化和出现贫富分化的大汶口文化,初步知道中华文明的起源及发展呈现出多元一体的基本格局。

1.【新情境 考古】在黄河流域某遗址发掘的文化层(公元前6000年至公元前5700年之间)中,发现了数以百计的窖穴,其中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,另外还有石铲、石白、石杵和圆形陶碗等。据此推测,该遗址居民的生活方式应是( )

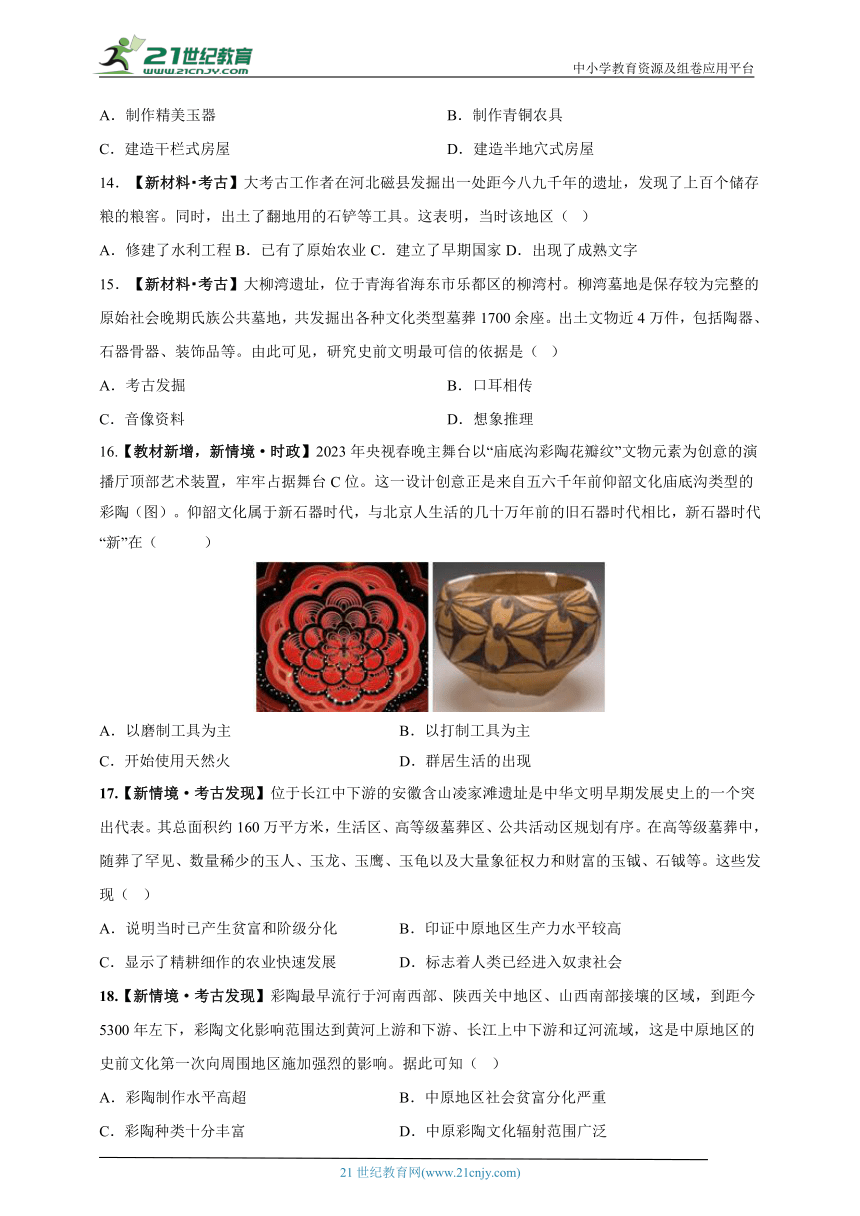

A.采集渔猎 B.农耕定居

C.游牧生活 D.铁犁牛耕

2.【新素养 时空观念】下列图片中能反映6000年前黄河流域居民生活状况的是( )

A.干栏式房屋 B.猪纹陶钵

C.有稻穗纹的陶片 D.半地穴式房屋

3.【新素养 史料实证】“稻花香里说丰年”。据考古发现,下列原始居民中最早栽培水稻的是( )

A.北京人 B.山顶洞人

C.河姆渡人 D.半坡人

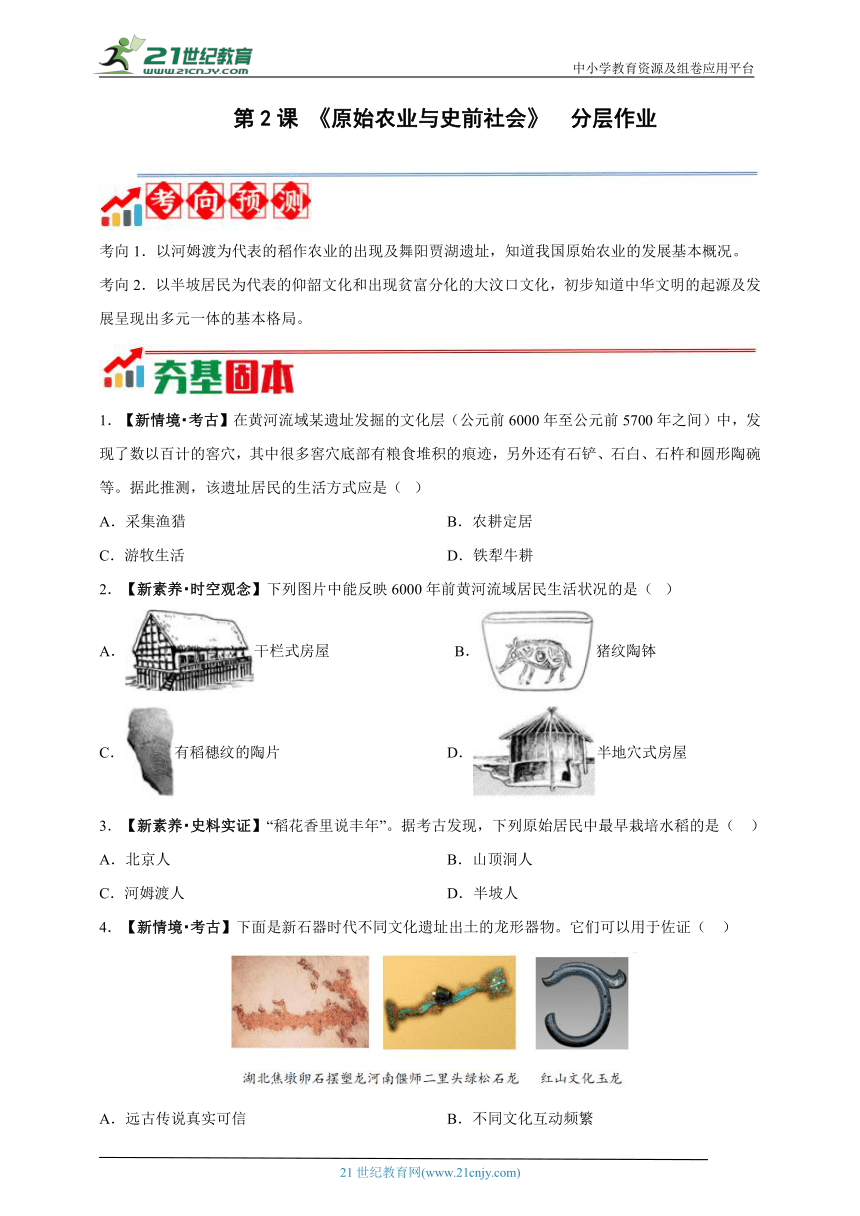

4.【新情境 考古】下面是新石器时代不同文化遗址出土的龙形器物。它们可以用于佐证( )

A.远古传说真实可信 B.不同文化互动频繁

C.中华文明多元一体 D.早期国家逐渐形成

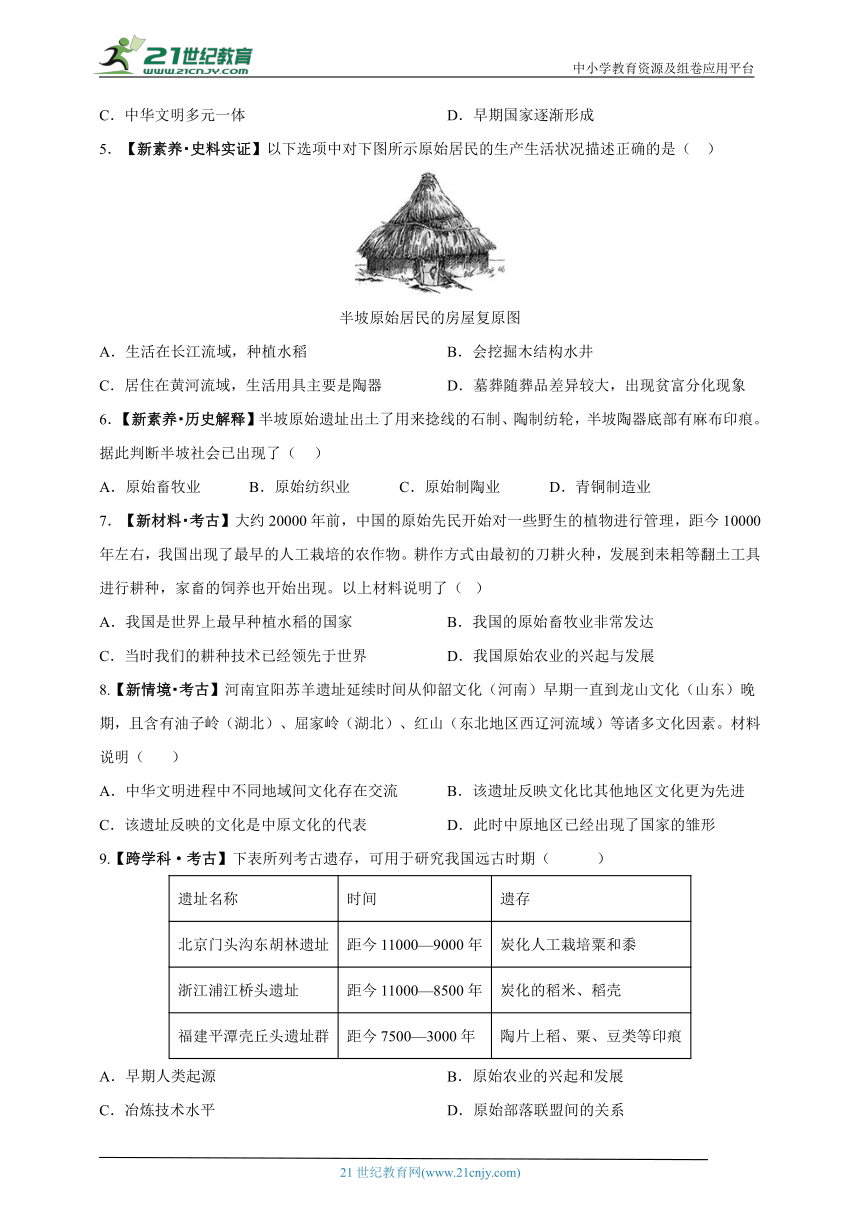

5.【新素养 史料实证】以下选项中对下图所示原始居民的生产生活状况描述正确的是( )

半坡原始居民的房屋复原图

生活在长江流域,种植水稻 B.会挖掘木结构水井

C.居住在黄河流域,生活用具主要是陶器 D.墓葬随葬品差异较大,出现贫富分化现象

6.【新素养 历史解释】半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕。据此判断半坡社会已出现了( )

A.原始畜牧业 B.原始纺织业 C.原始制陶业 D.青铜制造业

7.【新材料 考古】大约20000年前,中国的原始先民开始对一些野生的植物进行管理,距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。耕作方式由最初的刀耕火种,发展到耒耜等翻土工具进行耕种,家畜的饲养也开始出现。以上材料说明了( )

A.我国是世界上最早种植水稻的国家 B.我国的原始畜牧业非常发达

C.当时我们的耕种技术已经领先于世界 D.我国原始农业的兴起与发展

8.【新情境 考古】河南宜阳苏羊遗址延续时间从仰韶文化(河南)早期一直到龙山文化(山东)晚期,且含有油子岭(湖北)、屈家岭(湖北)、红山(东北地区西辽河流域)等诸多文化因素。材料说明( )

A.中华文明进程中不同地域间文化存在交流 B.该遗址反映文化比其他地区文化更为先进

C.该遗址反映的文化是中原文化的代表 D.此时中原地区已经出现了国家的雏形

9.【跨学科·考古】下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

10.【教材新增,新材料·考古】迄今发现的仰韶文化遗址有5000多处,分布地域以中原为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东,西到甘肃、青海接壤地带。虽然类型不同各有特色,但总体来看具有很大的一致性。这说明仰韶文化( )

A.分布遍及黄河中下游地区 B.是南北文化互鉴的产物

C.存在比较大的区域性差异 D.体现了多元一体的特征

11.【新材料 考古】大河姆渡遗址的出土文物既有食用后被抛弃的鱼骨,也有鹿、猪、牛等动物遗骸和酸枣、橡子、菱角等植物果实。这表明当时( )

A.食物的品种和来源多样化 B.干栏式建筑利于储存食物

C.家畜饲养的范围不断扩大 D.农业种植是主要食物来源

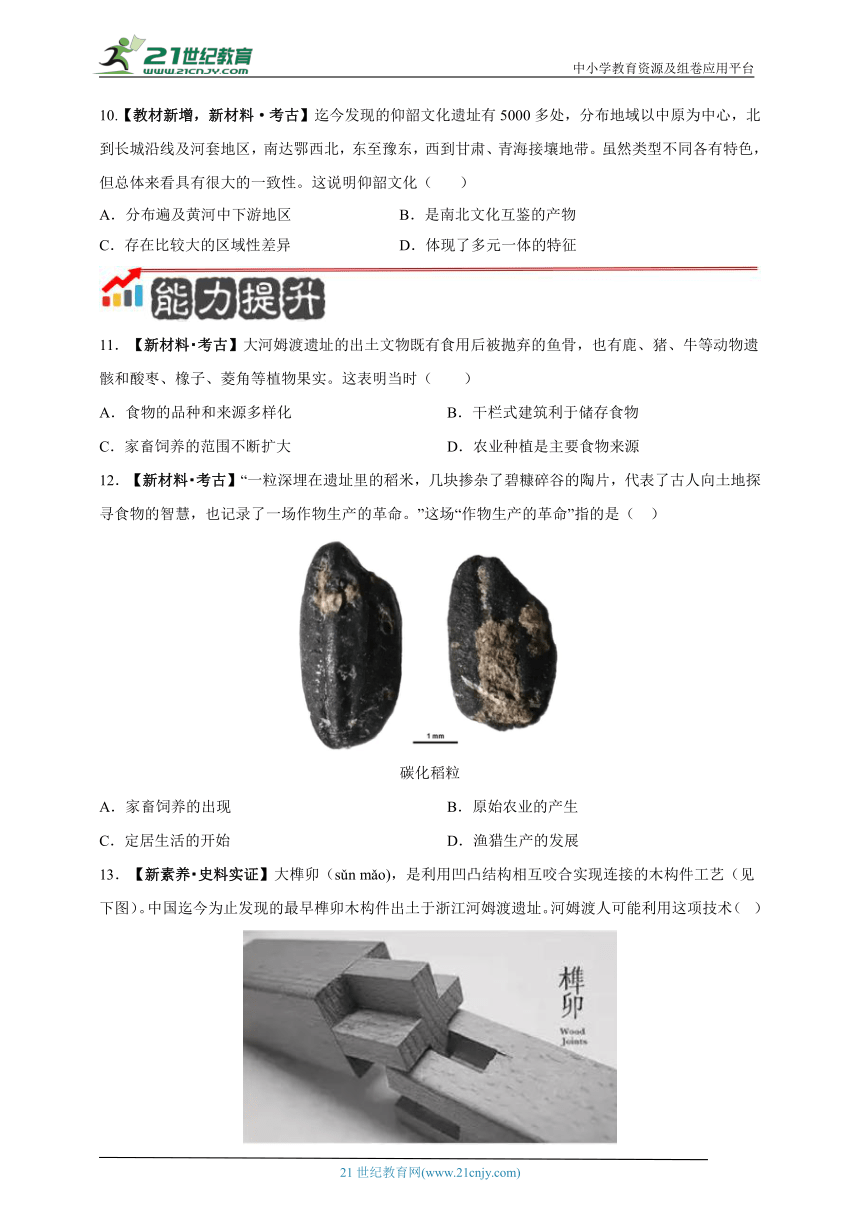

12.【新材料 考古】“一粒深埋在遗址里的稻米,几块掺杂了碧糠碎谷的陶片,代表了古人向土地探寻食物的智慧,也记录了一场作物生产的革命。”这场“作物生产的革命”指的是( )

碳化稻粒

A.家畜饲养的出现 B.原始农业的产生

C.定居生活的开始 D.渔猎生产的发展

13.【新素养 史料实证】大榫卯(sǔn mǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )

制作精美玉器 B.制作青铜农具

C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

14.【新材料 考古】大考古工作者在河北磁县发掘出一处距今八九千年的遗址,发现了上百个储存粮的粮窖。同时,出土了翻地用的石铲等工具。这表明,当时该地区( )

A.修建了水利工程B.已有了原始农业C.建立了早期国家D.出现了成熟文字

15.【新材料 考古】大柳湾遗址,位于青海省海东市乐都区的柳湾村。柳湾墓地是保存较为完整的原始社会晚期氏族公共墓地,共发掘出各种文化类型墓葬1700余座。出土文物近4万件,包括陶器、石器骨器、装饰品等。由此可见,研究史前文明最可信的依据是( )

A.考古发掘 B.口耳相传

C.音像资料 D.想象推理

16.【教材新增,新情境·时政】2023年央视春晚主舞台以“庙底沟彩陶花瓣纹”文物元素为创意的演播厅顶部艺术装置,牢牢占据舞台C位。这一设计创意正是来自五六千年前仰韶文化庙底沟类型的彩陶(图)。仰韶文化属于新石器时代,与北京人生活的几十万年前的旧石器时代相比,新石器时代“新”在( )

A.以磨制工具为主 B.以打制工具为主

C.开始使用天然火 D.群居生活的出现

17.【新情境·考古发现】位于长江中下游的安徽含山凌家滩遗址是中华文明早期发展史上的一个突出代表。其总面积约160万平方米,生活区、高等级墓葬区、公共活动区规划有序。在高等级墓葬中,随葬了罕见、数量稀少的玉人、玉龙、玉鹰、玉龟以及大量象征权力和财富的玉钺、石钺等。这些发现( )

A.说明当时已产生贫富和阶级分化 B.印证中原地区生产力水平较高

C.显示了精耕细作的农业快速发展 D.标志着人类已经进入奴隶社会

18.【新情境·考古发现】彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域,到距今5300年左下,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域,这是中原地区的史前文化第一次向周围地区施加强烈的影响。据此可知( )

A.彩陶制作水平高超 B.中原地区社会贫富分化严重

C.彩陶种类十分丰富 D.中原彩陶文化辐射范围广泛

19.【新情境·考古发现】下图为青海喇家遗址出土的距今4000多年的面条,其主要成分为粟和黍,是目前世界已知最早的面条实物。据此推知,当时该地先民( )

A.以采集狩猎为生 B.过着群居生活

C.会制作打制石器 D.从事农业生产

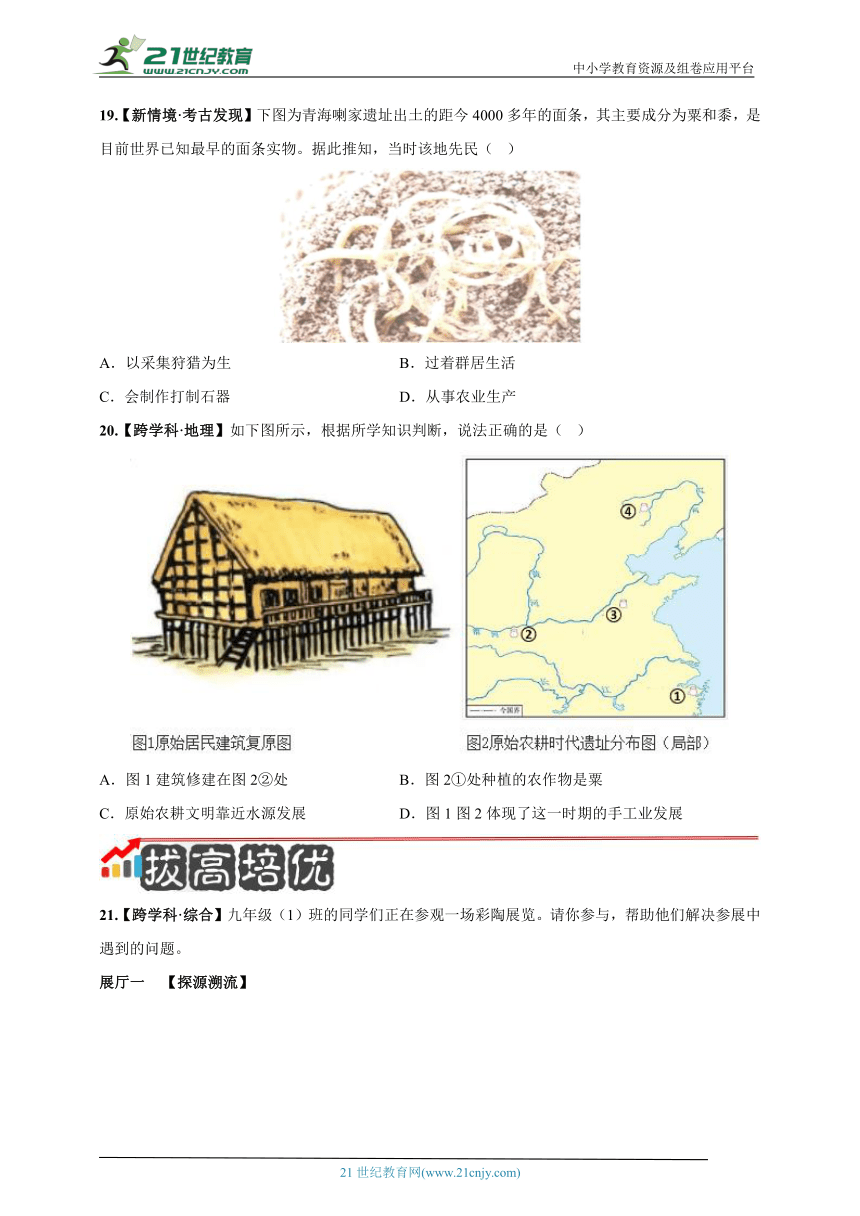

20.【跨学科·地理】如下图所示,根据所学知识判断,说法正确的是( )

A.图1建筑修建在图2②处 B.图2①处种植的农作物是粟

C.原始农耕文明靠近水源发展 D.图1图2体现了这一时期的手工业发展

21.【跨学科·综合】九年级(1)班的同学们正在参观一场彩陶展览。请你参与,帮助他们解决参展中遇到的问题。

展厅一 【探源溯流】

人面鱼纹彩陶盆。人面鱼纹为人衔鱼形象,人面呈圆形,头戴三角形尖帽,口衔两条抽象化的鱼 。

展厅二 【鱼鸟相融】

鱼纹彩陶盆。泥质红陶,四鱼逆时针方向绕盆腹,构成连续的图案,呈游弋追逐之态 鸟纹彩陶钵。泥质红陶,上腹部绘写实的鸟的侧视形象。鸟纹俱全,生动流畅 鱼鸟纹彩陶瓶。泥质红陶,主题画面为鱼鸟共融。《山海经》中载炎帝后人“人面而鱼身”,黄帝之子“人面鸟身”

展厅三 【华夏之花】

花卉纹彩陶盆。出土于陕西省渭南市。泥质红陶。肩腹部饰一周蔷薇科抽象花卉纹 花瓣纹彩陶钵。出土于河南省三门峡市。泥质黄褐陶,口沿及腹部饰黑褐色五瓣花纹,以圆点做花心 人头形器口彩陶瓶。出土于甘肃省天水市。细泥红陶,瓶身通体饰黑彩抽象花卉纹图案

——摘编自陕西历史博物馆网站等

(1)根据展厅一材料并结合所学知识,指出人面鱼纹彩陶盆出土于A、B中的何处,并说出该遗址名称。

(2)根据展厅二材料并结合远古传说,说明彩陶纹饰反映出的华夏族形成的特点。指出考古发现、远古传说与真实历史的关系。

(3)根据展厅三材料,指出三件文物的共同之处及其反映的中华文明特征。

(4)综合上述材料,请为本次参观的展览拟一个恰当的标题。

1.【答案】B

【详解】根据题干材料中“……发现了数以百计的窖穴,其中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,另外还有石铲、石白、石杵和圆形陶碗等”,可得出该遗址居民过着农耕定居的生活,B项正确;材料中没有涉及采集渔猎的生活方式,排除A项;“窖穴、粮食堆积……”不符合游牧生活方式,排除C项;公元前6000年至公元前5700年之间,使用的工具有石铲、石杵等,铁犁牛耕还没有出现,排除D项。故选B项。

2.【答案】D

【详解】居住在黄河流域的距今约6000年的半坡居民的房屋是半地穴式房屋,D项正确;长江流域河姆渡人居住的是干栏式房屋,排除A项;长江流域河姆渡遗址出土的猪纹陶钵,排除B项;水稻是原始农耕时期,我国长江中下游先民开始栽培的,北方地区先民栽培的是粟和黍,由此可知,有稻穗纹的陶片应该出现在南方地区,排除C项。故选D项。

3.【答案】C

【详解】依据所学知识可知,浙江余姚的河姆渡遗址距今约7000年,在河姆渡遗址,考古学者还发现了木结构水井,这是迄今发现年代最早的木结构水井。遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,这表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一,C项正确;北京人距今约70万-20万年,处于旧石器时代,还不会种植,排除A项;山顶洞人距今约3万年,依然使用打制石器,处于旧石器时代,还不会种植,排除B项;半坡人距今约6000年,遗址在陕西西安半坡村,种植粟,排除D项。故选C项。

4.【答案】C

【详解】根据图片所给信息可知,图片反映的是新石器时代我国不同地区的文化遗址都出土了的龙形器物,这说明中华文化具有多元一体的特征,C项正确;远古传说掺杂人的主观因素,不可信,排除A项;图片不能体现不同文化的互动,排除B项;夏商周的更替可以说明早期国家形成,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【详解】根据题目“半坡原始居民的房屋复原图”结合所学知识可知,半坡原始居民生活在距今约五六千年的黄河流域。他们的生活用具主要是陶器,C项正确;河姆渡原始居民生活在长江流域,用耒耜耕地,种植水稻;会挖掘木结构水井,排除AB项;原始社会末期才开始出现贫富分化现象,排除D项。故选C项。

6.B;【详解】 根据题干信息“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”可知,半坡人已经会简单的纺织、制衣,B项正确;畜牧业与“用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”没有联系,排除A项;制陶业与题干信息“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制”不符,排除C项;青铜制造业与“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”不符,排除D项。故选B项。

7.D;【详解】材料中“农作物栽培”“耕作方式”“家畜的饲养”都体现出原始农业的兴起和发展,故D符合题意;材料没有体现出最早培植最早种植水稻的国家的信息,排除A;材料中说明原始畜牧业出现,排除B;耕作技术没有与世界其他地区进行比较,排除C。故选D。

8.【答案】A

【解析】据题干“河南宜阳苏羊遗址延续时间从仰韶文化(河南)早期一直到龙山文化(山东)晚期,且含有油子岭(湖北)、屈家岭(湖北)、红山(东北地区西辽河流域)等诸多文化因素。”可知,中华文明进程中不同地域间文化存在交流,A项正确;该遗址反映文化比其他地区文化更为先进题干中没有出现相关对比的信息,无法得出更为先进的结论,不符合题意,排除B项;该遗址反映的文化不仅有中原文化还有山东,东北地区的文化,体现的是文化的交流,排除C项;新苏羊遗址是石器时代,我国最早的国家是约公元前2070年禹建立的夏朝,因此此时中原地区已经出现了国家的雏形说法不准确,排除D项。故选A项。

9.【答案】B

【解析】根据题干“北京门头沟东胡林遗址、炭化人工栽培粟和黍”“浙江浦江桥头遗址、炭化的稻米、稻壳”“福建平潭壳丘头遗址群”“陶片上稻、粟、豆类等印痕”和所学知识可知,在这些遗址中,出现了水稻、粟、黍、豆类等农作物,体现了原始农业的兴起和发展,B项正确;早期人类起源涉及元谋人、北京人、山顶洞人等,不符合题意,排除A项;材料信息涉及水稻、粟等农作物品种,而不是冶炼技术,排除C项;材料不涉及部落联盟,无法得出原始部落联盟间的关系状况,排除D项。故选B项。

10.【答案】D

【解析】根据材料“虽然类型不同各有特色,但总体来看具有很大的一致性”并结合所学可知,迄今发现的仰韶文化遗址有5000多处,且分布广泛,但其文化具有很大的一致性,这体现了中华文化具有多元一体的特征,D项正确;仰韶文化遗址遍布全国各地,并非只是黄河中下游地区,排除A项;材料未提及仰韶文化的来源,因此不能说是南北文化互鉴的产物,排除B项;材料强调其具有很大的一致性,并未强调其存在比较大的区域性差异,排除C项。故选D项。

11.【答案】A

【详解】根据材料“河姆渡遗址的出土文物既有食用后被抛弃的鱼骨,也有鹿、猪、牛等动物遗骸和酸枣、橡子、菱角等植物果实”,可知河姆渡遗址出土的不仅包括各种动物作为食物,还有植物作为食物,因此可以推断出食物的品种和来源多样化,故A正确;题干并没有涉及干栏式建筑的相关知识,故B错误;材料并没有涉及家畜饲养范围的扩大,故C错误;材料强调的是食物的多样化,而不是说动物和植物作为食物谁的占比更大,故D错误。

12.【答案】B

【详解】根据所学和材料“‘一粒深埋在遗址里的稻米’”可知,这是说种植稻,也就是说,原始农业产生了,B项正确;材料没有涉及家畜饲养,排除A项;作物生产指的是农作物生产,不是说定居,排除C项;作物生产指的是农作物生产,不是说渔猎生产,排除D项。故选B项。

13.【答案】C

【详解】结合所学知识,榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址,河姆渡人可能利用这项技术建造干栏式房屋,C项正确;榫卯木构件不能制作精美玉器,排除A项;河姆渡人没有进入青铜时代,排除B项;半地穴式房屋为半坡人居住,排除D项。故选C项。

14.【答案】B

【详解】由材料“上百个储存粮的粮窖。同时,出土了翻地用的石铲等工具”,说明这一遗址种植粮食,有耕种用的生产工具,农业有了显著的发展,B项正确;材料没有涉及水利工程、早期国家河成熟文字的信息,排除ACD。故选B项。

15.【答案】A

【详解】由材料“柳湾墓地是保存较为完整的原始社会晚期氏族公共墓地,共发掘出各种文化类型墓葬1700余座。出土文物近4万件,包括陶器、石器骨器、装饰品等”可知,研究史前文明最可信的依据是考古发掘,它是第一手史料,A项正确;BCD三项均不是最可信的,排除BCD三项。故选A项。

16.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,新石器时代和旧石器时代的最大差别就在于生产工具的不同。旧石器时代,人们使用的大多是天然的石器,或是简单加工的石器(打制石器)。到了新石器时代,人们已经掌握基本的加工方法,能对石器进行精加工(磨制),变成自己想要的各种工具。据此可知,“新石器时代”在考古学上是石器时代的最后一个阶段,以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段,A项正确;北京人使用的工具是打制石器,已经会使用天然火,过着群居生活,但北京人生活在旧石器时代,与题干“新石器时代”不符,排除BCD项。故选A项。

17.【答案】A

【解析】根据题干“在高等级墓葬中,随葬了罕见、数量稀少的玉人、玉龙、玉鹰、玉龟以及大量象征权力和财富的玉钺、石钺等”可得出,在安徽含山凌家滩遗址中出现了阶级划分,有高等级出现,同时也有了贫富之分,A项正确;长江中下游不属于中原地区,排除B项;题干的“玉人、玉龙、玉鹰、玉龟”等是属于手工业并不是农业,排除C项;安徽含山凌家滩遗址属于新石器时期,并没有进入奴隶社会,排除D项。故选A项。

18.【答案】D

【解析】根据材料“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域,到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域”可知,流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤地区的彩陶逐渐传播至黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域,说明中原彩陶文化辐射范围广泛,D项正确;材料内容主要体现了中原地区彩陶的传播,而不是强调彩陶制作水平,排除A项;材料只是涉及了中原地区彩陶对周边地区的辐射和传播,无法推断中原地区社会贫富分化情况,排除B项;材料内容没有涉及彩陶种类,而是体现了中原地区彩陶的传播,排除C项。故选D项。

19.【答案】D

【解析】根据题干“青海喇家遗址出土的距今4000多年的面条,其主要成分为粟和黍”表明此时当地人可以对谷物进行加工,说明此时已经能够种植粟和黍,从事农业生产,D项正确;材料未涉及食物的主体是肉食和野果,排除A项;材料未涉及居民的生活方式,排除B项;材料未涉及使用的生产工具的论述,排除C项。故选D项。

20.【答案】C

【解析】根据题干材料图1可知,材料反映了河姆渡人的生活。河姆渡人生活在浙江余姚,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,住干栏式房屋,过着定居生活。图2是原始农耕时代遗址分布图可知,主要分布在长江、黄河流域,说明原始农耕文明靠近水源发展,C项正确;图1干栏式房屋是河姆渡人居住的建筑,生活在长江流域,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,过着定居生活,②地位于黄河流域,排除A项;①地位于长江流域,农作物是水稻,排除B项;图1是河姆渡人居住的干栏式建筑,图2是原始农耕时代遗址分布图,反映了这一时期农业的发展,排除D项。故选C项。

21.【答案】(1)何处:A;名称:半坡遗址;

(2)特点:鱼纹彩陶盆、鸟纹彩陶钵交融为鱼鸟共融,说明华夏族由错居杂处的众多民族在不断交往、交流过程中逐渐交融而成。关系:传说难免有神秘的色彩,但透过其神秘的外壳,我们可以得到关于真实历史的很多信息;从远古时代存留下来的先民活动遗址和文物,可以用来印证并提取传说中的真实历史信息。

(3)共同之处:均为陶制器具;均有花卉图样。文明特征:多元一体。

(4)标题:彩陶——中华文明在交融中走向一体的见证。

【解析】(1)何处:根据所学可知,新石器时代人面鱼纹彩陶盆于1955年出土于陕西省西安市半坡。为新石器时代前期陶器,多作为儿童瓮棺的棺盖来使用,是一种特制的葬具。半坡在黄河流域,因此是A;名称:结合所学可得出A是黄河流域的半坡遗址;

(2)特点:根据“鱼纹彩陶盆。泥质红陶,”“鸟纹俱全,生动流畅”“鱼鸟纹彩陶瓶。泥质红陶,主题画面为鱼鸟共融。”可得出鱼纹彩陶盆、鸟纹彩陶钵交融为鱼鸟共融,说明华夏族由错居杂处的众多民族在不断交往、交流过程中逐渐交融而成。关系:结合所学可从传说的史料价值分析,可得出传说难免有神秘的色彩,但透过其神秘的外壳,我们可以得到关于真实历史的很多信息;结合所学可分析得出从远古时代存留下来的先民活动遗址和文物,可以用来印证并提取传说中的真实历史信息。

(3)共同之处:从三件器物的材质都为陶,可得出三者均为陶制器具;从三件器物的图案内容可得出均有花卉图样。文明特征:结合所学,三件器物虽各具特色,但都有相似之处,可得出呈现了多元一体的特征。

(4)标题:结合信息可知,材料中涉及的器物都是彩陶,可得出主题是彩陶——中华文明在交融中走向一体的见证。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第2课 《原始农业与史前社会》 分层作业

考向1.以河姆渡为代表的稻作农业的出现及舞阳贾湖遗址,知道我国原始农业的发展基本概况。

考向2.以半坡居民为代表的仰韶文化和出现贫富分化的大汶口文化,初步知道中华文明的起源及发展呈现出多元一体的基本格局。

1.【新情境 考古】在黄河流域某遗址发掘的文化层(公元前6000年至公元前5700年之间)中,发现了数以百计的窖穴,其中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,另外还有石铲、石白、石杵和圆形陶碗等。据此推测,该遗址居民的生活方式应是( )

A.采集渔猎 B.农耕定居

C.游牧生活 D.铁犁牛耕

2.【新素养 时空观念】下列图片中能反映6000年前黄河流域居民生活状况的是( )

A.干栏式房屋 B.猪纹陶钵

C.有稻穗纹的陶片 D.半地穴式房屋

3.【新素养 史料实证】“稻花香里说丰年”。据考古发现,下列原始居民中最早栽培水稻的是( )

A.北京人 B.山顶洞人

C.河姆渡人 D.半坡人

4.【新情境 考古】下面是新石器时代不同文化遗址出土的龙形器物。它们可以用于佐证( )

A.远古传说真实可信 B.不同文化互动频繁

C.中华文明多元一体 D.早期国家逐渐形成

5.【新素养 史料实证】以下选项中对下图所示原始居民的生产生活状况描述正确的是( )

半坡原始居民的房屋复原图

生活在长江流域,种植水稻 B.会挖掘木结构水井

C.居住在黄河流域,生活用具主要是陶器 D.墓葬随葬品差异较大,出现贫富分化现象

6.【新素养 历史解释】半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕。据此判断半坡社会已出现了( )

A.原始畜牧业 B.原始纺织业 C.原始制陶业 D.青铜制造业

7.【新材料 考古】大约20000年前,中国的原始先民开始对一些野生的植物进行管理,距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。耕作方式由最初的刀耕火种,发展到耒耜等翻土工具进行耕种,家畜的饲养也开始出现。以上材料说明了( )

A.我国是世界上最早种植水稻的国家 B.我国的原始畜牧业非常发达

C.当时我们的耕种技术已经领先于世界 D.我国原始农业的兴起与发展

8.【新情境 考古】河南宜阳苏羊遗址延续时间从仰韶文化(河南)早期一直到龙山文化(山东)晚期,且含有油子岭(湖北)、屈家岭(湖北)、红山(东北地区西辽河流域)等诸多文化因素。材料说明( )

A.中华文明进程中不同地域间文化存在交流 B.该遗址反映文化比其他地区文化更为先进

C.该遗址反映的文化是中原文化的代表 D.此时中原地区已经出现了国家的雏形

9.【跨学科·考古】下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

10.【教材新增,新材料·考古】迄今发现的仰韶文化遗址有5000多处,分布地域以中原为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东,西到甘肃、青海接壤地带。虽然类型不同各有特色,但总体来看具有很大的一致性。这说明仰韶文化( )

A.分布遍及黄河中下游地区 B.是南北文化互鉴的产物

C.存在比较大的区域性差异 D.体现了多元一体的特征

11.【新材料 考古】大河姆渡遗址的出土文物既有食用后被抛弃的鱼骨,也有鹿、猪、牛等动物遗骸和酸枣、橡子、菱角等植物果实。这表明当时( )

A.食物的品种和来源多样化 B.干栏式建筑利于储存食物

C.家畜饲养的范围不断扩大 D.农业种植是主要食物来源

12.【新材料 考古】“一粒深埋在遗址里的稻米,几块掺杂了碧糠碎谷的陶片,代表了古人向土地探寻食物的智慧,也记录了一场作物生产的革命。”这场“作物生产的革命”指的是( )

碳化稻粒

A.家畜饲养的出现 B.原始农业的产生

C.定居生活的开始 D.渔猎生产的发展

13.【新素养 史料实证】大榫卯(sǔn mǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )

制作精美玉器 B.制作青铜农具

C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

14.【新材料 考古】大考古工作者在河北磁县发掘出一处距今八九千年的遗址,发现了上百个储存粮的粮窖。同时,出土了翻地用的石铲等工具。这表明,当时该地区( )

A.修建了水利工程B.已有了原始农业C.建立了早期国家D.出现了成熟文字

15.【新材料 考古】大柳湾遗址,位于青海省海东市乐都区的柳湾村。柳湾墓地是保存较为完整的原始社会晚期氏族公共墓地,共发掘出各种文化类型墓葬1700余座。出土文物近4万件,包括陶器、石器骨器、装饰品等。由此可见,研究史前文明最可信的依据是( )

A.考古发掘 B.口耳相传

C.音像资料 D.想象推理

16.【教材新增,新情境·时政】2023年央视春晚主舞台以“庙底沟彩陶花瓣纹”文物元素为创意的演播厅顶部艺术装置,牢牢占据舞台C位。这一设计创意正是来自五六千年前仰韶文化庙底沟类型的彩陶(图)。仰韶文化属于新石器时代,与北京人生活的几十万年前的旧石器时代相比,新石器时代“新”在( )

A.以磨制工具为主 B.以打制工具为主

C.开始使用天然火 D.群居生活的出现

17.【新情境·考古发现】位于长江中下游的安徽含山凌家滩遗址是中华文明早期发展史上的一个突出代表。其总面积约160万平方米,生活区、高等级墓葬区、公共活动区规划有序。在高等级墓葬中,随葬了罕见、数量稀少的玉人、玉龙、玉鹰、玉龟以及大量象征权力和财富的玉钺、石钺等。这些发现( )

A.说明当时已产生贫富和阶级分化 B.印证中原地区生产力水平较高

C.显示了精耕细作的农业快速发展 D.标志着人类已经进入奴隶社会

18.【新情境·考古发现】彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域,到距今5300年左下,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域,这是中原地区的史前文化第一次向周围地区施加强烈的影响。据此可知( )

A.彩陶制作水平高超 B.中原地区社会贫富分化严重

C.彩陶种类十分丰富 D.中原彩陶文化辐射范围广泛

19.【新情境·考古发现】下图为青海喇家遗址出土的距今4000多年的面条,其主要成分为粟和黍,是目前世界已知最早的面条实物。据此推知,当时该地先民( )

A.以采集狩猎为生 B.过着群居生活

C.会制作打制石器 D.从事农业生产

20.【跨学科·地理】如下图所示,根据所学知识判断,说法正确的是( )

A.图1建筑修建在图2②处 B.图2①处种植的农作物是粟

C.原始农耕文明靠近水源发展 D.图1图2体现了这一时期的手工业发展

21.【跨学科·综合】九年级(1)班的同学们正在参观一场彩陶展览。请你参与,帮助他们解决参展中遇到的问题。

展厅一 【探源溯流】

人面鱼纹彩陶盆。人面鱼纹为人衔鱼形象,人面呈圆形,头戴三角形尖帽,口衔两条抽象化的鱼 。

展厅二 【鱼鸟相融】

鱼纹彩陶盆。泥质红陶,四鱼逆时针方向绕盆腹,构成连续的图案,呈游弋追逐之态 鸟纹彩陶钵。泥质红陶,上腹部绘写实的鸟的侧视形象。鸟纹俱全,生动流畅 鱼鸟纹彩陶瓶。泥质红陶,主题画面为鱼鸟共融。《山海经》中载炎帝后人“人面而鱼身”,黄帝之子“人面鸟身”

展厅三 【华夏之花】

花卉纹彩陶盆。出土于陕西省渭南市。泥质红陶。肩腹部饰一周蔷薇科抽象花卉纹 花瓣纹彩陶钵。出土于河南省三门峡市。泥质黄褐陶,口沿及腹部饰黑褐色五瓣花纹,以圆点做花心 人头形器口彩陶瓶。出土于甘肃省天水市。细泥红陶,瓶身通体饰黑彩抽象花卉纹图案

——摘编自陕西历史博物馆网站等

(1)根据展厅一材料并结合所学知识,指出人面鱼纹彩陶盆出土于A、B中的何处,并说出该遗址名称。

(2)根据展厅二材料并结合远古传说,说明彩陶纹饰反映出的华夏族形成的特点。指出考古发现、远古传说与真实历史的关系。

(3)根据展厅三材料,指出三件文物的共同之处及其反映的中华文明特征。

(4)综合上述材料,请为本次参观的展览拟一个恰当的标题。

1.【答案】B

【详解】根据题干材料中“……发现了数以百计的窖穴,其中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,另外还有石铲、石白、石杵和圆形陶碗等”,可得出该遗址居民过着农耕定居的生活,B项正确;材料中没有涉及采集渔猎的生活方式,排除A项;“窖穴、粮食堆积……”不符合游牧生活方式,排除C项;公元前6000年至公元前5700年之间,使用的工具有石铲、石杵等,铁犁牛耕还没有出现,排除D项。故选B项。

2.【答案】D

【详解】居住在黄河流域的距今约6000年的半坡居民的房屋是半地穴式房屋,D项正确;长江流域河姆渡人居住的是干栏式房屋,排除A项;长江流域河姆渡遗址出土的猪纹陶钵,排除B项;水稻是原始农耕时期,我国长江中下游先民开始栽培的,北方地区先民栽培的是粟和黍,由此可知,有稻穗纹的陶片应该出现在南方地区,排除C项。故选D项。

3.【答案】C

【详解】依据所学知识可知,浙江余姚的河姆渡遗址距今约7000年,在河姆渡遗址,考古学者还发现了木结构水井,这是迄今发现年代最早的木结构水井。遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,这表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一,C项正确;北京人距今约70万-20万年,处于旧石器时代,还不会种植,排除A项;山顶洞人距今约3万年,依然使用打制石器,处于旧石器时代,还不会种植,排除B项;半坡人距今约6000年,遗址在陕西西安半坡村,种植粟,排除D项。故选C项。

4.【答案】C

【详解】根据图片所给信息可知,图片反映的是新石器时代我国不同地区的文化遗址都出土了的龙形器物,这说明中华文化具有多元一体的特征,C项正确;远古传说掺杂人的主观因素,不可信,排除A项;图片不能体现不同文化的互动,排除B项;夏商周的更替可以说明早期国家形成,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【详解】根据题目“半坡原始居民的房屋复原图”结合所学知识可知,半坡原始居民生活在距今约五六千年的黄河流域。他们的生活用具主要是陶器,C项正确;河姆渡原始居民生活在长江流域,用耒耜耕地,种植水稻;会挖掘木结构水井,排除AB项;原始社会末期才开始出现贫富分化现象,排除D项。故选C项。

6.B;【详解】 根据题干信息“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”可知,半坡人已经会简单的纺织、制衣,B项正确;畜牧业与“用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”没有联系,排除A项;制陶业与题干信息“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制”不符,排除C项;青铜制造业与“半坡原始遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮,半坡陶器底部有麻布印痕”不符,排除D项。故选B项。

7.D;【详解】材料中“农作物栽培”“耕作方式”“家畜的饲养”都体现出原始农业的兴起和发展,故D符合题意;材料没有体现出最早培植最早种植水稻的国家的信息,排除A;材料中说明原始畜牧业出现,排除B;耕作技术没有与世界其他地区进行比较,排除C。故选D。

8.【答案】A

【解析】据题干“河南宜阳苏羊遗址延续时间从仰韶文化(河南)早期一直到龙山文化(山东)晚期,且含有油子岭(湖北)、屈家岭(湖北)、红山(东北地区西辽河流域)等诸多文化因素。”可知,中华文明进程中不同地域间文化存在交流,A项正确;该遗址反映文化比其他地区文化更为先进题干中没有出现相关对比的信息,无法得出更为先进的结论,不符合题意,排除B项;该遗址反映的文化不仅有中原文化还有山东,东北地区的文化,体现的是文化的交流,排除C项;新苏羊遗址是石器时代,我国最早的国家是约公元前2070年禹建立的夏朝,因此此时中原地区已经出现了国家的雏形说法不准确,排除D项。故选A项。

9.【答案】B

【解析】根据题干“北京门头沟东胡林遗址、炭化人工栽培粟和黍”“浙江浦江桥头遗址、炭化的稻米、稻壳”“福建平潭壳丘头遗址群”“陶片上稻、粟、豆类等印痕”和所学知识可知,在这些遗址中,出现了水稻、粟、黍、豆类等农作物,体现了原始农业的兴起和发展,B项正确;早期人类起源涉及元谋人、北京人、山顶洞人等,不符合题意,排除A项;材料信息涉及水稻、粟等农作物品种,而不是冶炼技术,排除C项;材料不涉及部落联盟,无法得出原始部落联盟间的关系状况,排除D项。故选B项。

10.【答案】D

【解析】根据材料“虽然类型不同各有特色,但总体来看具有很大的一致性”并结合所学可知,迄今发现的仰韶文化遗址有5000多处,且分布广泛,但其文化具有很大的一致性,这体现了中华文化具有多元一体的特征,D项正确;仰韶文化遗址遍布全国各地,并非只是黄河中下游地区,排除A项;材料未提及仰韶文化的来源,因此不能说是南北文化互鉴的产物,排除B项;材料强调其具有很大的一致性,并未强调其存在比较大的区域性差异,排除C项。故选D项。

11.【答案】A

【详解】根据材料“河姆渡遗址的出土文物既有食用后被抛弃的鱼骨,也有鹿、猪、牛等动物遗骸和酸枣、橡子、菱角等植物果实”,可知河姆渡遗址出土的不仅包括各种动物作为食物,还有植物作为食物,因此可以推断出食物的品种和来源多样化,故A正确;题干并没有涉及干栏式建筑的相关知识,故B错误;材料并没有涉及家畜饲养范围的扩大,故C错误;材料强调的是食物的多样化,而不是说动物和植物作为食物谁的占比更大,故D错误。

12.【答案】B

【详解】根据所学和材料“‘一粒深埋在遗址里的稻米’”可知,这是说种植稻,也就是说,原始农业产生了,B项正确;材料没有涉及家畜饲养,排除A项;作物生产指的是农作物生产,不是说定居,排除C项;作物生产指的是农作物生产,不是说渔猎生产,排除D项。故选B项。

13.【答案】C

【详解】结合所学知识,榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址,河姆渡人可能利用这项技术建造干栏式房屋,C项正确;榫卯木构件不能制作精美玉器,排除A项;河姆渡人没有进入青铜时代,排除B项;半地穴式房屋为半坡人居住,排除D项。故选C项。

14.【答案】B

【详解】由材料“上百个储存粮的粮窖。同时,出土了翻地用的石铲等工具”,说明这一遗址种植粮食,有耕种用的生产工具,农业有了显著的发展,B项正确;材料没有涉及水利工程、早期国家河成熟文字的信息,排除ACD。故选B项。

15.【答案】A

【详解】由材料“柳湾墓地是保存较为完整的原始社会晚期氏族公共墓地,共发掘出各种文化类型墓葬1700余座。出土文物近4万件,包括陶器、石器骨器、装饰品等”可知,研究史前文明最可信的依据是考古发掘,它是第一手史料,A项正确;BCD三项均不是最可信的,排除BCD三项。故选A项。

16.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,新石器时代和旧石器时代的最大差别就在于生产工具的不同。旧石器时代,人们使用的大多是天然的石器,或是简单加工的石器(打制石器)。到了新石器时代,人们已经掌握基本的加工方法,能对石器进行精加工(磨制),变成自己想要的各种工具。据此可知,“新石器时代”在考古学上是石器时代的最后一个阶段,以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段,A项正确;北京人使用的工具是打制石器,已经会使用天然火,过着群居生活,但北京人生活在旧石器时代,与题干“新石器时代”不符,排除BCD项。故选A项。

17.【答案】A

【解析】根据题干“在高等级墓葬中,随葬了罕见、数量稀少的玉人、玉龙、玉鹰、玉龟以及大量象征权力和财富的玉钺、石钺等”可得出,在安徽含山凌家滩遗址中出现了阶级划分,有高等级出现,同时也有了贫富之分,A项正确;长江中下游不属于中原地区,排除B项;题干的“玉人、玉龙、玉鹰、玉龟”等是属于手工业并不是农业,排除C项;安徽含山凌家滩遗址属于新石器时期,并没有进入奴隶社会,排除D项。故选A项。

18.【答案】D

【解析】根据材料“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域,到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域”可知,流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤地区的彩陶逐渐传播至黄河上游和下游、长江上中下游和辽河流域,说明中原彩陶文化辐射范围广泛,D项正确;材料内容主要体现了中原地区彩陶的传播,而不是强调彩陶制作水平,排除A项;材料只是涉及了中原地区彩陶对周边地区的辐射和传播,无法推断中原地区社会贫富分化情况,排除B项;材料内容没有涉及彩陶种类,而是体现了中原地区彩陶的传播,排除C项。故选D项。

19.【答案】D

【解析】根据题干“青海喇家遗址出土的距今4000多年的面条,其主要成分为粟和黍”表明此时当地人可以对谷物进行加工,说明此时已经能够种植粟和黍,从事农业生产,D项正确;材料未涉及食物的主体是肉食和野果,排除A项;材料未涉及居民的生活方式,排除B项;材料未涉及使用的生产工具的论述,排除C项。故选D项。

20.【答案】C

【解析】根据题干材料图1可知,材料反映了河姆渡人的生活。河姆渡人生活在浙江余姚,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,住干栏式房屋,过着定居生活。图2是原始农耕时代遗址分布图可知,主要分布在长江、黄河流域,说明原始农耕文明靠近水源发展,C项正确;图1干栏式房屋是河姆渡人居住的建筑,生活在长江流域,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,过着定居生活,②地位于黄河流域,排除A项;①地位于长江流域,农作物是水稻,排除B项;图1是河姆渡人居住的干栏式建筑,图2是原始农耕时代遗址分布图,反映了这一时期农业的发展,排除D项。故选C项。

21.【答案】(1)何处:A;名称:半坡遗址;

(2)特点:鱼纹彩陶盆、鸟纹彩陶钵交融为鱼鸟共融,说明华夏族由错居杂处的众多民族在不断交往、交流过程中逐渐交融而成。关系:传说难免有神秘的色彩,但透过其神秘的外壳,我们可以得到关于真实历史的很多信息;从远古时代存留下来的先民活动遗址和文物,可以用来印证并提取传说中的真实历史信息。

(3)共同之处:均为陶制器具;均有花卉图样。文明特征:多元一体。

(4)标题:彩陶——中华文明在交融中走向一体的见证。

【解析】(1)何处:根据所学可知,新石器时代人面鱼纹彩陶盆于1955年出土于陕西省西安市半坡。为新石器时代前期陶器,多作为儿童瓮棺的棺盖来使用,是一种特制的葬具。半坡在黄河流域,因此是A;名称:结合所学可得出A是黄河流域的半坡遗址;

(2)特点:根据“鱼纹彩陶盆。泥质红陶,”“鸟纹俱全,生动流畅”“鱼鸟纹彩陶瓶。泥质红陶,主题画面为鱼鸟共融。”可得出鱼纹彩陶盆、鸟纹彩陶钵交融为鱼鸟共融,说明华夏族由错居杂处的众多民族在不断交往、交流过程中逐渐交融而成。关系:结合所学可从传说的史料价值分析,可得出传说难免有神秘的色彩,但透过其神秘的外壳,我们可以得到关于真实历史的很多信息;结合所学可分析得出从远古时代存留下来的先民活动遗址和文物,可以用来印证并提取传说中的真实历史信息。

(3)共同之处:从三件器物的材质都为陶,可得出三者均为陶制器具;从三件器物的图案内容可得出均有花卉图样。文明特征:结合所学,三件器物虽各具特色,但都有相似之处,可得出呈现了多元一体的特征。

(4)标题:结合信息可知,材料中涉及的器物都是彩陶,可得出主题是彩陶——中华文明在交融中走向一体的见证。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史