第一单元 政治制度 课时作业(含答案) 历史统编版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第一单元 政治制度 课时作业(含答案) 历史统编版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

政治制度

一、选择题

1.(2023辽宁大连摸底)约公元前494年,斯巴达国王克列奥美涅斯因未能攻占阿哥斯而遭到监察官审判。后来,斯巴达人规定两个国王中只能一王出征,还必须有两名监察官随行。此外,监察官和国王还要每月交换一次誓言。由此可知,古希腊城邦斯巴达的寡头政治( )

A.监察官是国家元首 B.具有民主色彩

C.实质上是君主专制 D.国王有名无实

2.(2023山东滨州期末)美国宪法规定:总统可以否决国会通过的法案,退还国会复议。如国会在规定期限(10天)届满之前休会,总统就可以把法案搁置不理,装进自己的口袋,使法案自行无效,这就是所谓的口袋否决权。据统计,历届美国总统使用这种特殊的否决方式700次以上。这一规定体现了( )

A.权力制衡体制遭到破坏

B.总统实际权力大于国会

C.行政权对立法权的制约

D.总统与国会矛盾激化

3.(2023广东汕头三模)民国初年出现了人们竞相从政参政的热潮,“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”;在一些城市中“今日开会,明日结社,不曰男女平权,即曰财产均等”。对以上现象的合理解读是( )

A.政局变动增强了民众参政意识

B.是对议会斗争道路的成功尝试

C.体现了改良与革命的方式之争

D.违背民主精神并导致军阀割据

4.(2023山东枣庄三模)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行了均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.发展农耕经济是北魏长期国策

B.北魏豪强地主加强对农民人身控制

C.自给自足的小农经济得以确立

D.农民平均分配土地的愿望得到满足

5.清代翰林供奉内廷多是临时性的应召,并无定制,事毕则退出。康熙十六年令侍讲学士在内供奉,至此翰林入值南书房成为定制。这一变化反映出当时( )

A.中央三足鼎立局面形成

B.中枢权力运行的制度化

C.南书房已成为决策机构

D.翰林学士开始参与决策

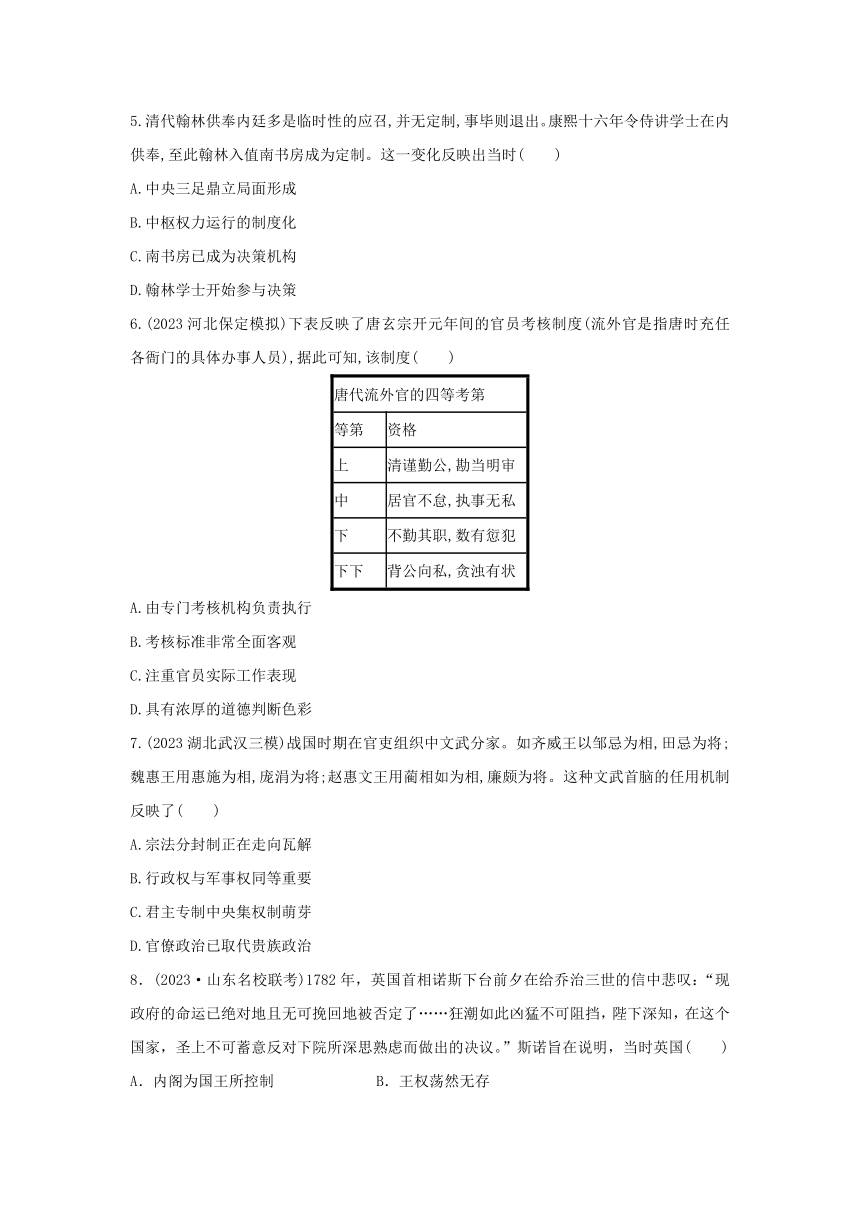

6.(2023河北保定模拟)下表反映了唐玄宗开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度( )

唐代流外官的四等考第

等第 资格

上 清谨勤公,勘当明审

中 居官不怠,执事无私

下 不勤其职,数有愆犯

下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行

B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现

D.具有浓厚的道德判断色彩

7.(2023湖北武汉三模)战国时期在官吏组织中文武分家。如齐威王以邹忌为相,田忌为将;魏惠王用惠施为相,庞涓为将;赵惠文王用蔺相如为相,廉颇为将。这种文武首脑的任用机制反映了( )

A.宗法分封制正在走向瓦解

B.行政权与军事权同等重要

C.君主专制中央集权制萌芽

D.官僚政治已取代贵族政治

8.(2023·山东名校联考)1782年,英国首相诺斯下台前夕在给乔治三世的信中悲叹:“现政府的命运已绝对地且无可挽回地被否定了……狂潮如此凶猛不可阻挡,陛下深知,在这个国家,圣上不可蓄意反对下院所深思熟虑而做出的决议。”斯诺旨在说明,当时英国( )

A.内阁为国王所控制 B.王权荡然无存

C.封建势力依然强大 D.议会权力至上

9.(2023·三湘联盟联考)美国立宪的成功不仅证明了人类通过“深思熟虑和自由选择”自觉建构一种良好的政治制度是完全可能的,而且生动地演绎了“深思熟虑和自由选择”的内涵在于经验理性与建构理性的有机结合。“建构理性”主要是指( )

A.取得了独立战争的胜利

B.继承了英国的政治传统

C.创立了总统共和制政体

D.提供了制定宪法的示范

10.(2023·江苏新高考适应性考试·2)汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,此后逐渐形成数量庞大、祭祀隆重的郡国庙。武帝时董仲舒提出宗庙居郡国非礼的主张,至元帝时,通过礼制改革正式废除郡国的宗庙。郡国庙制的兴衰,主要反映了西汉( )

A.儒家独尊地位确立 B.加强中央集权的历程

C.宗法制度趋于瓦解 D.神化刘氏家族的统治

11.(2023·湖北选择性考试模拟·4)明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭

B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化

D.政权社会基础的扩大

12.(2023·广东选择考适应性测试·1)商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

二、非选择题

13.(2023河北秦皇岛模拟)阅读材料,回答问题。

材料一 蔡邕字伯喈,陈留圉人也。……邕性笃孝,母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼。……建宁三年,辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长。召拜郎中,校书东观。迁议郎。

——摘编自范晔《后汉书·蔡邕列传》

材料二 元朝后期,高明创作了南曲《琵琶记》,写的是东汉末年书生蔡伯喈与赵五娘新婚不久,即奉父命进京城洛阳,到礼部报名参加科举考试。他考中状元,被天子任为议郎。牛丞相奉旨召他为婿,他百般拒绝不成,只得与牛小姐成婚。而此时家乡的赵五娘孝敬公婆,备受困苦煎熬,剪发卖钱埋葬去世的公婆。之后,赵五娘携带琵琶一路求乞去京城寻夫,终于找到蔡伯喈。

——摘编自《琵琶记》小说本

根据材料并结合所学知识,判断两则材料记述蔡伯喈入仕途径的合理性,并说明理由。

政治制度

一、选择题

1.(2023辽宁大连摸底)约公元前494年,斯巴达国王克列奥美涅斯因未能攻占阿哥斯而遭到监察官审判。后来,斯巴达人规定两个国王中只能一王出征,还必须有两名监察官随行。此外,监察官和国王还要每月交换一次誓言。由此可知,古希腊城邦斯巴达的寡头政治( )

A.监察官是国家元首 B.具有民主色彩

C.实质上是君主专制 D.国王有名无实

解析材料反映了斯巴达国王权力受到监察官制约、监督,体现了斯巴达的政治制度具有一定的民主色彩,故选B项。

2.(2023山东滨州期末)美国宪法规定:总统可以否决国会通过的法案,退还国会复议。如国会在规定期限(10天)届满之前休会,总统就可以把法案搁置不理,装进自己的口袋,使法案自行无效,这就是所谓的口袋否决权。据统计,历届美国总统使用这种特殊的否决方式700次以上。这一规定体现了( )

A.权力制衡体制遭到破坏

B.总统实际权力大于国会

C.行政权对立法权的制约

D.总统与国会矛盾激化

解析材料反映了总统对国会通过的法案具有否决权,这是美国权力制衡的组成部分,体现了行政权对立法权的制约,C项正确。

3.(2023广东汕头三模)民国初年出现了人们竞相从政参政的热潮,“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”;在一些城市中“今日开会,明日结社,不曰男女平权,即曰财产均等”。对以上现象的合理解读是( )

A.政局变动增强了民众参政意识

B.是对议会斗争道路的成功尝试

C.体现了改良与革命的方式之争

D.违背民主精神并导致军阀割据

解析民国初年,人们竞相从政参政,集会结社,出现的政党由几个发展到近百个,在一些城市中出现集会、结社,倡导男女平等,财产平等,这说明辛亥革命推翻了清王朝,推动民主共和思想深入人心,民众参政意识提高,故选A项。

4.(2023山东枣庄三模)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行了均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.发展农耕经济是北魏长期国策

B.北魏豪强地主加强对农民人身控制

C.自给自足的小农经济得以确立

D.农民平均分配土地的愿望得到满足

解析“计口授田”、劝课农桑、实行均田制都是为了发展农业,说明北魏统治者已经由传统的游牧经济转向农耕经济,C项正确。

5.清代翰林供奉内廷多是临时性的应召,并无定制,事毕则退出。康熙十六年令侍讲学士在内供奉,至此翰林入值南书房成为定制。这一变化反映出当时( )

A.中央三足鼎立局面形成

B.中枢权力运行的制度化

C.南书房已成为决策机构

D.翰林学士开始参与决策

解析根据材料可知,清代翰林供奉内廷由临时征召变成定制,这一变化说明康熙帝通过南书房翰林学士来强化专制皇权,体现了权力运行呈现出制度化特征,故选B项。

6.(2023河北保定模拟)下表反映了唐玄宗开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度( )

唐代流外官的四等考第

等第 资格

上 清谨勤公,勘当明审

中 居官不怠,执事无私

下 不勤其职,数有愆犯

下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行

B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现

D.具有浓厚的道德判断色彩

解析由表格可以看出,四等考第中的“资格”一栏内的内容都是关于官员在实际工作中的具体表现的规定,故选C项;题干中只体现出了考核等第和考核资格,没有关于考核机构的相关内容,排除A项;表格中“资格”一栏主要涉及的是流外官的工作表现,没有涉及其他考核标准,所以不能说全面,排除B项;表格涉及的主要是工作中的具体表现,而不是道德标准,排除D项。

7.(2023湖北武汉三模)战国时期在官吏组织中文武分家。如齐威王以邹忌为相,田忌为将;魏惠王用惠施为相,庞涓为将;赵惠文王用蔺相如为相,廉颇为将。这种文武首脑的任用机制反映了( )

A.宗法分封制正在走向瓦解

B.行政权与军事权同等重要

C.君主专制中央集权制萌芽

D.官僚政治已取代贵族政治

解析据材料“战国时期在官吏组织中文武分家”并结合所学知识可知,将相分权有利于加强君权,这说明战国时期出现了君主专制中央集权制的萌芽,故选C项。

8.(2023·山东名校联考)1782年,英国首相诺斯下台前夕在给乔治三世的信中悲叹:“现政府的命运已绝对地且无可挽回地被否定了……狂潮如此凶猛不可阻挡,陛下深知,在这个国家,圣上不可蓄意反对下院所深思熟虑而做出的决议。”斯诺旨在说明,当时英国( )

A.内阁为国王所控制 B.王权荡然无存

C.封建势力依然强大 D.议会权力至上

D [根据题干内容可知,内阁首相如果得不到议会下议院的支持就得下台,连国王也不能阻止,这充分体现出英国在责任制内阁之下,议会的权力非常大,故选D项;英国确立责任制内阁之后,国王真正处于“统而不治”的地位,国王也就不能控制议会了,但是其仍然是国家的元首,排除A、B两项;题干内容反映的是议会的权力至高无上,从而说明英国封建势力弱小,排除C项。]

9.(2023·三湘联盟联考)美国立宪的成功不仅证明了人类通过“深思熟虑和自由选择”自觉建构一种良好的政治制度是完全可能的,而且生动地演绎了“深思熟虑和自由选择”的内涵在于经验理性与建构理性的有机结合。“建构理性”主要是指( )

A.取得了独立战争的胜利

B.继承了英国的政治传统

C.创立了总统共和制政体

D.提供了制定宪法的示范

C [美国根据启蒙思想三权分立原则,建立了民主共和制度,总统、国会、最高法院实现权力分立,体现了制约平衡原则,故选C项;A项属于美国立宪成功的前提,排除;B项属于经验理性,排除;D项是美国立宪的影响,排除。]

10.(2023·江苏新高考适应性考试·2)汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,此后逐渐形成数量庞大、祭祀隆重的郡国庙。武帝时董仲舒提出宗庙居郡国非礼的主张,至元帝时,通过礼制改革正式废除郡国的宗庙。郡国庙制的兴衰,主要反映了西汉( )

A.儒家独尊地位确立 B.加强中央集权的历程

C.宗法制度趋于瓦解 D.神化刘氏家族的统治

B [根据材料和所学知识可知,汉武帝时董仲舒提出“宗庙居郡国非礼的主张”,汉元帝主张废除郡国庙制都是沿袭加强中央集权的政治意图,故B项正确;儒家独尊地位在汉武帝时期已确立,故A项错误;宗法制度在春秋战国时期已经瓦解,故C项错误;汉高祖时期遍地建宗庙是为了神话其统治,但汉武帝时期认为郡国宗庙非礼和汉元帝废除郡国宗庙, 表明郡国宗庙的存在使郡国诸侯也有继承皇权的资格,这对中央集权构成了威胁,神化刘氏家族的统治只是西汉初期的作用,不是材料反映的主要内容,故D项错误。]

11.(2023·湖北选择性考试模拟·4)明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭

B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化

D.政权社会基础的扩大

C [根据“生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助”可以看出,明朝科举中进一步优化考生应考的流程,不让考生因盘缠问题而耽误考试,C项正确;材料只涉及考生,而不是民众,排除A项;材料涉及的是考试过程,而不是官员素质,排除B项;材料中所涉及的人员并没有扩大,还是“生员、举人”等人,因此基础并没有扩大,排除D项。]

12.(2023·广东选择考适应性测试·1)商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

B [根据“西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼”可知,西周相对于商朝而言,更注重人伦秩序的规范,以维护统治,B项正确;西周没有君主专制,排除A项;春秋时孔子才创立了儒学,排除C项;从材料中不能得出天命观念的瓦解,排除D项。]

二、非选择题

13.(2023河北秦皇岛模拟)阅读材料,回答问题。

材料一 蔡邕字伯喈,陈留圉人也。……邕性笃孝,母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼。……建宁三年,辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长。召拜郎中,校书东观。迁议郎。

——摘编自范晔《后汉书·蔡邕列传》

材料二 元朝后期,高明创作了南曲《琵琶记》,写的是东汉末年书生蔡伯喈与赵五娘新婚不久,即奉父命进京城洛阳,到礼部报名参加科举考试。他考中状元,被天子任为议郎。牛丞相奉旨召他为婿,他百般拒绝不成,只得与牛小姐成婚。而此时家乡的赵五娘孝敬公婆,备受困苦煎熬,剪发卖钱埋葬去世的公婆。之后,赵五娘携带琵琶一路求乞去京城寻夫,终于找到蔡伯喈。

——摘编自《琵琶记》小说本

根据材料并结合所学知识,判断两则材料记述蔡伯喈入仕途径的合理性,并说明理由。

答案材料一的记述是合理的。

理由:(1)因为科举考试隋朝以后才出现,而汉朝实行察举、征辟的选官制度,所以材料一的记述具备合理性。

(2)材料一为正史,是研究历史的重要参考依据。而材料二是小说,参考价值有限。

一、选择题

1.(2023辽宁大连摸底)约公元前494年,斯巴达国王克列奥美涅斯因未能攻占阿哥斯而遭到监察官审判。后来,斯巴达人规定两个国王中只能一王出征,还必须有两名监察官随行。此外,监察官和国王还要每月交换一次誓言。由此可知,古希腊城邦斯巴达的寡头政治( )

A.监察官是国家元首 B.具有民主色彩

C.实质上是君主专制 D.国王有名无实

2.(2023山东滨州期末)美国宪法规定:总统可以否决国会通过的法案,退还国会复议。如国会在规定期限(10天)届满之前休会,总统就可以把法案搁置不理,装进自己的口袋,使法案自行无效,这就是所谓的口袋否决权。据统计,历届美国总统使用这种特殊的否决方式700次以上。这一规定体现了( )

A.权力制衡体制遭到破坏

B.总统实际权力大于国会

C.行政权对立法权的制约

D.总统与国会矛盾激化

3.(2023广东汕头三模)民国初年出现了人们竞相从政参政的热潮,“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”;在一些城市中“今日开会,明日结社,不曰男女平权,即曰财产均等”。对以上现象的合理解读是( )

A.政局变动增强了民众参政意识

B.是对议会斗争道路的成功尝试

C.体现了改良与革命的方式之争

D.违背民主精神并导致军阀割据

4.(2023山东枣庄三模)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行了均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.发展农耕经济是北魏长期国策

B.北魏豪强地主加强对农民人身控制

C.自给自足的小农经济得以确立

D.农民平均分配土地的愿望得到满足

5.清代翰林供奉内廷多是临时性的应召,并无定制,事毕则退出。康熙十六年令侍讲学士在内供奉,至此翰林入值南书房成为定制。这一变化反映出当时( )

A.中央三足鼎立局面形成

B.中枢权力运行的制度化

C.南书房已成为决策机构

D.翰林学士开始参与决策

6.(2023河北保定模拟)下表反映了唐玄宗开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度( )

唐代流外官的四等考第

等第 资格

上 清谨勤公,勘当明审

中 居官不怠,执事无私

下 不勤其职,数有愆犯

下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行

B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现

D.具有浓厚的道德判断色彩

7.(2023湖北武汉三模)战国时期在官吏组织中文武分家。如齐威王以邹忌为相,田忌为将;魏惠王用惠施为相,庞涓为将;赵惠文王用蔺相如为相,廉颇为将。这种文武首脑的任用机制反映了( )

A.宗法分封制正在走向瓦解

B.行政权与军事权同等重要

C.君主专制中央集权制萌芽

D.官僚政治已取代贵族政治

8.(2023·山东名校联考)1782年,英国首相诺斯下台前夕在给乔治三世的信中悲叹:“现政府的命运已绝对地且无可挽回地被否定了……狂潮如此凶猛不可阻挡,陛下深知,在这个国家,圣上不可蓄意反对下院所深思熟虑而做出的决议。”斯诺旨在说明,当时英国( )

A.内阁为国王所控制 B.王权荡然无存

C.封建势力依然强大 D.议会权力至上

9.(2023·三湘联盟联考)美国立宪的成功不仅证明了人类通过“深思熟虑和自由选择”自觉建构一种良好的政治制度是完全可能的,而且生动地演绎了“深思熟虑和自由选择”的内涵在于经验理性与建构理性的有机结合。“建构理性”主要是指( )

A.取得了独立战争的胜利

B.继承了英国的政治传统

C.创立了总统共和制政体

D.提供了制定宪法的示范

10.(2023·江苏新高考适应性考试·2)汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,此后逐渐形成数量庞大、祭祀隆重的郡国庙。武帝时董仲舒提出宗庙居郡国非礼的主张,至元帝时,通过礼制改革正式废除郡国的宗庙。郡国庙制的兴衰,主要反映了西汉( )

A.儒家独尊地位确立 B.加强中央集权的历程

C.宗法制度趋于瓦解 D.神化刘氏家族的统治

11.(2023·湖北选择性考试模拟·4)明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭

B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化

D.政权社会基础的扩大

12.(2023·广东选择考适应性测试·1)商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

二、非选择题

13.(2023河北秦皇岛模拟)阅读材料,回答问题。

材料一 蔡邕字伯喈,陈留圉人也。……邕性笃孝,母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼。……建宁三年,辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长。召拜郎中,校书东观。迁议郎。

——摘编自范晔《后汉书·蔡邕列传》

材料二 元朝后期,高明创作了南曲《琵琶记》,写的是东汉末年书生蔡伯喈与赵五娘新婚不久,即奉父命进京城洛阳,到礼部报名参加科举考试。他考中状元,被天子任为议郎。牛丞相奉旨召他为婿,他百般拒绝不成,只得与牛小姐成婚。而此时家乡的赵五娘孝敬公婆,备受困苦煎熬,剪发卖钱埋葬去世的公婆。之后,赵五娘携带琵琶一路求乞去京城寻夫,终于找到蔡伯喈。

——摘编自《琵琶记》小说本

根据材料并结合所学知识,判断两则材料记述蔡伯喈入仕途径的合理性,并说明理由。

政治制度

一、选择题

1.(2023辽宁大连摸底)约公元前494年,斯巴达国王克列奥美涅斯因未能攻占阿哥斯而遭到监察官审判。后来,斯巴达人规定两个国王中只能一王出征,还必须有两名监察官随行。此外,监察官和国王还要每月交换一次誓言。由此可知,古希腊城邦斯巴达的寡头政治( )

A.监察官是国家元首 B.具有民主色彩

C.实质上是君主专制 D.国王有名无实

解析材料反映了斯巴达国王权力受到监察官制约、监督,体现了斯巴达的政治制度具有一定的民主色彩,故选B项。

2.(2023山东滨州期末)美国宪法规定:总统可以否决国会通过的法案,退还国会复议。如国会在规定期限(10天)届满之前休会,总统就可以把法案搁置不理,装进自己的口袋,使法案自行无效,这就是所谓的口袋否决权。据统计,历届美国总统使用这种特殊的否决方式700次以上。这一规定体现了( )

A.权力制衡体制遭到破坏

B.总统实际权力大于国会

C.行政权对立法权的制约

D.总统与国会矛盾激化

解析材料反映了总统对国会通过的法案具有否决权,这是美国权力制衡的组成部分,体现了行政权对立法权的制约,C项正确。

3.(2023广东汕头三模)民国初年出现了人们竞相从政参政的热潮,“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”;在一些城市中“今日开会,明日结社,不曰男女平权,即曰财产均等”。对以上现象的合理解读是( )

A.政局变动增强了民众参政意识

B.是对议会斗争道路的成功尝试

C.体现了改良与革命的方式之争

D.违背民主精神并导致军阀割据

解析民国初年,人们竞相从政参政,集会结社,出现的政党由几个发展到近百个,在一些城市中出现集会、结社,倡导男女平等,财产平等,这说明辛亥革命推翻了清王朝,推动民主共和思想深入人心,民众参政意识提高,故选A项。

4.(2023山东枣庄三模)北魏在平定中原后,政府把人民迁移到平城周边并分给他们土地,实行“计口授田”;太武帝时期推行劝课农桑的政策;孝文帝时期实行了均田制,将无主荒地分给农民耕作,农民得到土地后,向国家交纳赋税。对上述材料理解正确的是( )

A.发展农耕经济是北魏长期国策

B.北魏豪强地主加强对农民人身控制

C.自给自足的小农经济得以确立

D.农民平均分配土地的愿望得到满足

解析“计口授田”、劝课农桑、实行均田制都是为了发展农业,说明北魏统治者已经由传统的游牧经济转向农耕经济,C项正确。

5.清代翰林供奉内廷多是临时性的应召,并无定制,事毕则退出。康熙十六年令侍讲学士在内供奉,至此翰林入值南书房成为定制。这一变化反映出当时( )

A.中央三足鼎立局面形成

B.中枢权力运行的制度化

C.南书房已成为决策机构

D.翰林学士开始参与决策

解析根据材料可知,清代翰林供奉内廷由临时征召变成定制,这一变化说明康熙帝通过南书房翰林学士来强化专制皇权,体现了权力运行呈现出制度化特征,故选B项。

6.(2023河北保定模拟)下表反映了唐玄宗开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度( )

唐代流外官的四等考第

等第 资格

上 清谨勤公,勘当明审

中 居官不怠,执事无私

下 不勤其职,数有愆犯

下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行

B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现

D.具有浓厚的道德判断色彩

解析由表格可以看出,四等考第中的“资格”一栏内的内容都是关于官员在实际工作中的具体表现的规定,故选C项;题干中只体现出了考核等第和考核资格,没有关于考核机构的相关内容,排除A项;表格中“资格”一栏主要涉及的是流外官的工作表现,没有涉及其他考核标准,所以不能说全面,排除B项;表格涉及的主要是工作中的具体表现,而不是道德标准,排除D项。

7.(2023湖北武汉三模)战国时期在官吏组织中文武分家。如齐威王以邹忌为相,田忌为将;魏惠王用惠施为相,庞涓为将;赵惠文王用蔺相如为相,廉颇为将。这种文武首脑的任用机制反映了( )

A.宗法分封制正在走向瓦解

B.行政权与军事权同等重要

C.君主专制中央集权制萌芽

D.官僚政治已取代贵族政治

解析据材料“战国时期在官吏组织中文武分家”并结合所学知识可知,将相分权有利于加强君权,这说明战国时期出现了君主专制中央集权制的萌芽,故选C项。

8.(2023·山东名校联考)1782年,英国首相诺斯下台前夕在给乔治三世的信中悲叹:“现政府的命运已绝对地且无可挽回地被否定了……狂潮如此凶猛不可阻挡,陛下深知,在这个国家,圣上不可蓄意反对下院所深思熟虑而做出的决议。”斯诺旨在说明,当时英国( )

A.内阁为国王所控制 B.王权荡然无存

C.封建势力依然强大 D.议会权力至上

D [根据题干内容可知,内阁首相如果得不到议会下议院的支持就得下台,连国王也不能阻止,这充分体现出英国在责任制内阁之下,议会的权力非常大,故选D项;英国确立责任制内阁之后,国王真正处于“统而不治”的地位,国王也就不能控制议会了,但是其仍然是国家的元首,排除A、B两项;题干内容反映的是议会的权力至高无上,从而说明英国封建势力弱小,排除C项。]

9.(2023·三湘联盟联考)美国立宪的成功不仅证明了人类通过“深思熟虑和自由选择”自觉建构一种良好的政治制度是完全可能的,而且生动地演绎了“深思熟虑和自由选择”的内涵在于经验理性与建构理性的有机结合。“建构理性”主要是指( )

A.取得了独立战争的胜利

B.继承了英国的政治传统

C.创立了总统共和制政体

D.提供了制定宪法的示范

C [美国根据启蒙思想三权分立原则,建立了民主共和制度,总统、国会、最高法院实现权力分立,体现了制约平衡原则,故选C项;A项属于美国立宪成功的前提,排除;B项属于经验理性,排除;D项是美国立宪的影响,排除。]

10.(2023·江苏新高考适应性考试·2)汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,此后逐渐形成数量庞大、祭祀隆重的郡国庙。武帝时董仲舒提出宗庙居郡国非礼的主张,至元帝时,通过礼制改革正式废除郡国的宗庙。郡国庙制的兴衰,主要反映了西汉( )

A.儒家独尊地位确立 B.加强中央集权的历程

C.宗法制度趋于瓦解 D.神化刘氏家族的统治

B [根据材料和所学知识可知,汉武帝时董仲舒提出“宗庙居郡国非礼的主张”,汉元帝主张废除郡国庙制都是沿袭加强中央集权的政治意图,故B项正确;儒家独尊地位在汉武帝时期已确立,故A项错误;宗法制度在春秋战国时期已经瓦解,故C项错误;汉高祖时期遍地建宗庙是为了神话其统治,但汉武帝时期认为郡国宗庙非礼和汉元帝废除郡国宗庙, 表明郡国宗庙的存在使郡国诸侯也有继承皇权的资格,这对中央集权构成了威胁,神化刘氏家族的统治只是西汉初期的作用,不是材料反映的主要内容,故D项错误。]

11.(2023·湖北选择性考试模拟·4)明朝政府在科举中普遍采取“优养”措施,生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助。这体现出( )

A.民众贫富差距的消弭

B.官员文化素质的提高

C.科举考试程序的优化

D.政权社会基础的扩大

C [根据“生员、举人参加乡试、会试,岁贡生员入京,皆给予盘缠补助”可以看出,明朝科举中进一步优化考生应考的流程,不让考生因盘缠问题而耽误考试,C项正确;材料只涉及考生,而不是民众,排除A项;材料涉及的是考试过程,而不是官员素质,排除B项;材料中所涉及的人员并没有扩大,还是“生员、举人”等人,因此基础并没有扩大,排除D项。]

12.(2023·广东选择考适应性测试·1)商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

B [根据“西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、敬老、慈幼”可知,西周相对于商朝而言,更注重人伦秩序的规范,以维护统治,B项正确;西周没有君主专制,排除A项;春秋时孔子才创立了儒学,排除C项;从材料中不能得出天命观念的瓦解,排除D项。]

二、非选择题

13.(2023河北秦皇岛模拟)阅读材料,回答问题。

材料一 蔡邕字伯喈,陈留圉人也。……邕性笃孝,母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼。……建宁三年,辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长。召拜郎中,校书东观。迁议郎。

——摘编自范晔《后汉书·蔡邕列传》

材料二 元朝后期,高明创作了南曲《琵琶记》,写的是东汉末年书生蔡伯喈与赵五娘新婚不久,即奉父命进京城洛阳,到礼部报名参加科举考试。他考中状元,被天子任为议郎。牛丞相奉旨召他为婿,他百般拒绝不成,只得与牛小姐成婚。而此时家乡的赵五娘孝敬公婆,备受困苦煎熬,剪发卖钱埋葬去世的公婆。之后,赵五娘携带琵琶一路求乞去京城寻夫,终于找到蔡伯喈。

——摘编自《琵琶记》小说本

根据材料并结合所学知识,判断两则材料记述蔡伯喈入仕途径的合理性,并说明理由。

答案材料一的记述是合理的。

理由:(1)因为科举考试隋朝以后才出现,而汉朝实行察举、征辟的选官制度,所以材料一的记述具备合理性。

(2)材料一为正史,是研究历史的重要参考依据。而材料二是小说,参考价值有限。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理