第4课 中国历代变法和改革 课时练习(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课时练习(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-09 12:20:05 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、选择题

1.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

2.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1924年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

3.中国旅游研究院发布《2019年全国旅游市场基本情况》指出,2019年全年,国内旅游人数比上年同期增长8.4%,出入境旅游总人数同比增长3.1%。旅游人数快速增长的根本原因是( )

A.人民追求生活质量 B.人民娱乐方式的增加

C.人民生活水平的提高 D.人民消费结构的完善

4.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

5.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革

D.春秋战国时期的变法运动具有必然性

6.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年,梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高

B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观

D.个人立场决定历史认识

7.鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张“师夷之长技以制夷”;第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张“中体西用”;甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立宪,发动戊戌变法。这说明近代中国( )

A.向西方学习是一个不断深入的过程

B.民族危机不断加深

C.向西方学习具有救亡图存的目的

D.民族资本主义不断发展

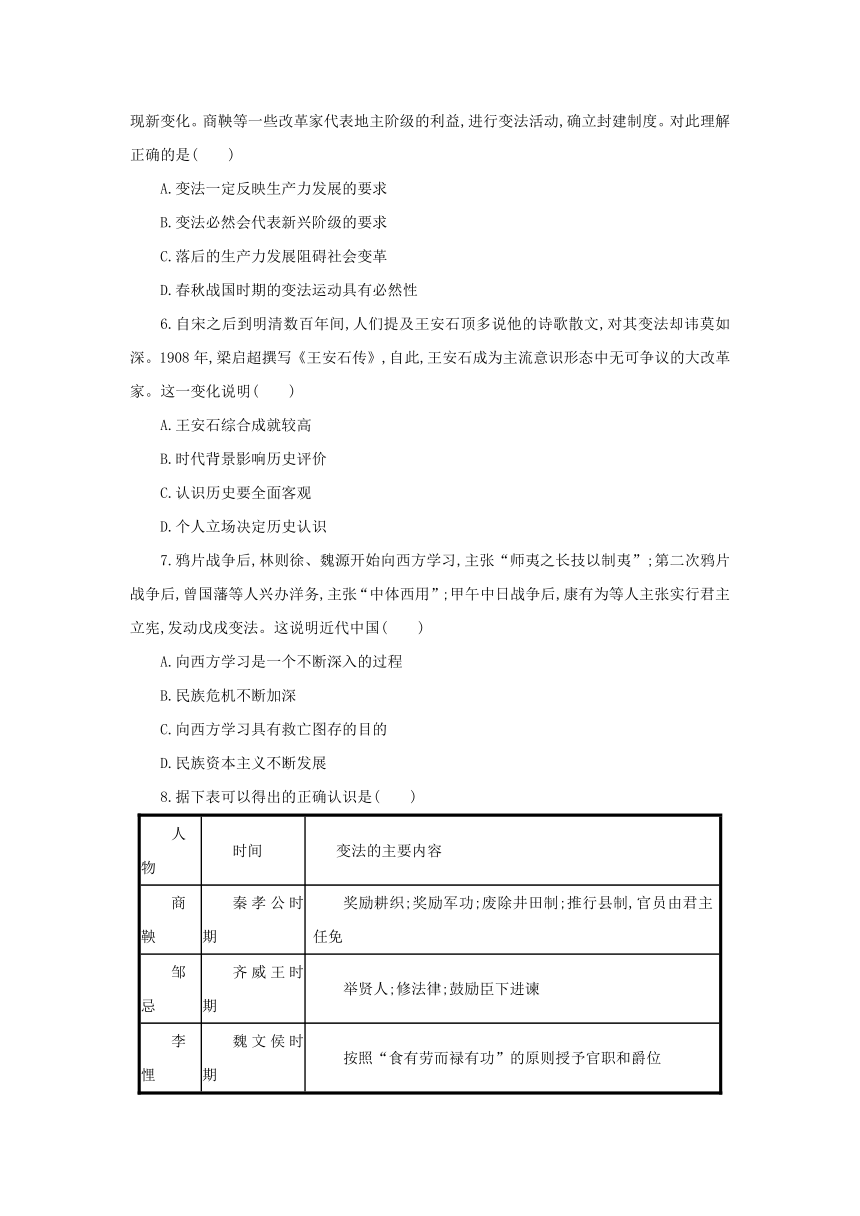

8.据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时间 变法的主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人;修法律;鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位

A.变法重视人才选拔与使用

B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质

D.变法以实行土地私有制为中心

9.甲午战败极大地震撼了中国社会,刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务新政实际是一次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图( )

A.全面引进西方技术 B.收回国家关税自主权

C.培养各类新式人才 D.革新原有的政治制度

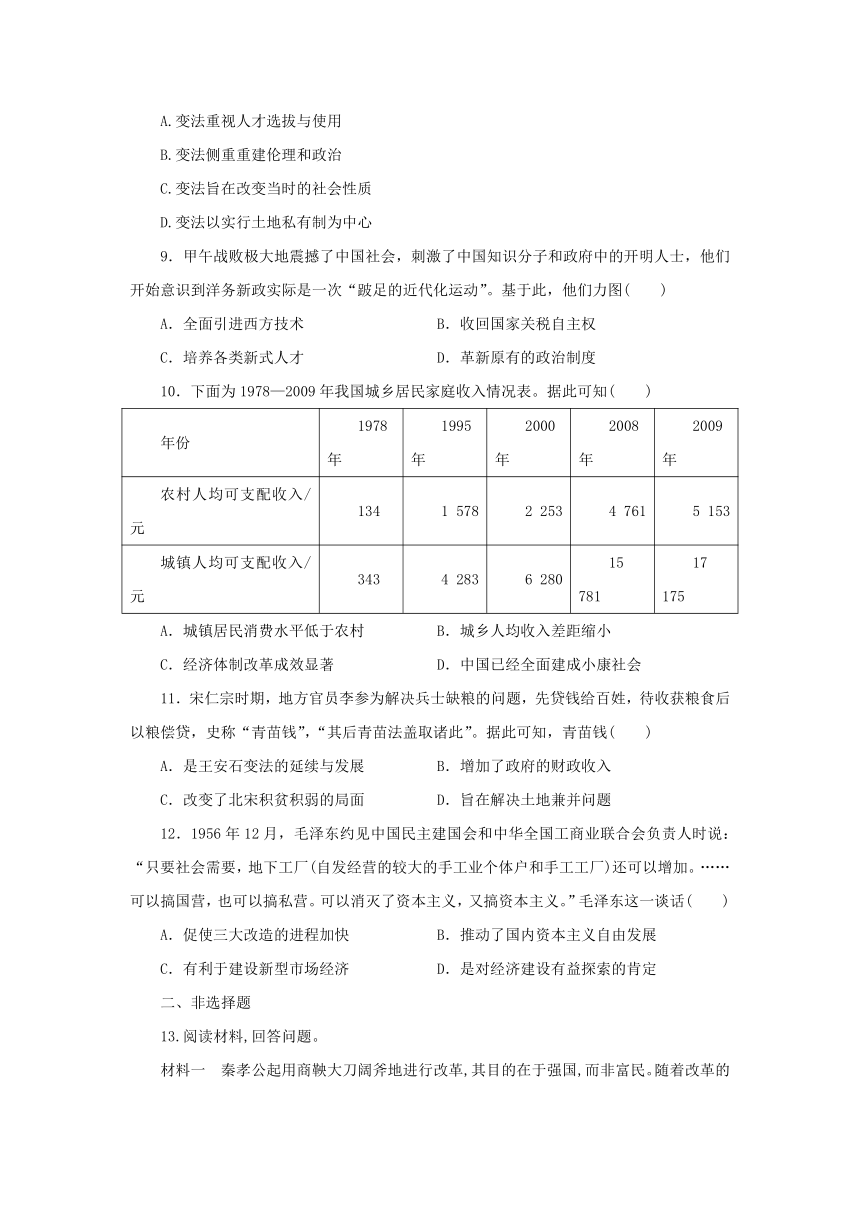

10.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1 578 2 253 4 761 5 153

城镇人均可支配收入/元 343 4 283 6 280 15 781 17 175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

11.宋仁宗时期,地方官员李参为解决兵士缺粮的问题,先贷钱给百姓,待收获粮食后以粮偿贷,史称“青苗钱”,“其后青苗法盖取诸此”。据此可知,青苗钱( )

A.是王安石变法的延续与发展 B.增加了政府的财政收入

C.改变了北宋积贫积弱的局面 D.旨在解决土地兼并问题

12.1956年12月,毛泽东约见中国民主建国会和中华全国工商业联合会负责人时说:“只要社会需要,地下工厂(自发经营的较大的手工业个体户和手工工厂)还可以增加。……可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”毛泽东这一谈话( )

A.促使三大改造的进程加快 B.推动了国内资本主义自由发展

C.有利于建设新型市场经济 D.是对经济建设有益探索的肯定

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 秦孝公起用商鞅大刀阔斧地进行改革,其目的在于强国,而非富民。随着改革的深化,秦国对全民、全军和经济的动员能力越来越强,席卷天下、并吞八荒的“秦国梦”正在一步步逼近。然而,任何一场改革,如果缺乏全民共识,不能构建上下认同的所谓“核心价值观”,要想“从胜利走向胜利”,结果可想而知。

——摘编自王立新《商鞅改革何以为

秦帝国灭亡埋下伏笔》

材料二 今介甫(编者注:王安石,号半山)为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之。矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

材料三 中共十一届三中全会以后,开始给地方更多的外贸经营权,有外贸经营权的企业明显增加,实行指令性、指导性和市场调节相结合,以调动外贸企业的经营积极性。1988年后,开始实行外贸企业的承包责任制,扩大外贸经营自主权,弱化行政管理,强化经济杠杆的作用。1991年以后,对外贸体制进行比较系统的改革。实行外贸企业的自负盈亏,打破外贸专业化经营的界限,引进竞争机制,大量民营企业进入外贸经营领域;注意发挥市场的作用,逐步减少指令性计划的商品范围;对部分外贸企业实行股份制改革,组建了各种形式的股份制企业。

——摘编自佟家栋《中国外贸体制改革探讨》

(1)材料一认为商鞅改革“为秦帝国灭亡埋下伏笔”,你是否赞同 结合材料一和所学知识说明理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述司马光对王安石变法的评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪90年代我国外贸体制改革的背景与特点。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

答案B

2.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1924年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

答案A

3.中国旅游研究院发布《2019年全国旅游市场基本情况》指出,2019年全年,国内旅游人数比上年同期增长8.4%,出入境旅游总人数同比增长3.1%。旅游人数快速增长的根本原因是( )

A.人民追求生活质量 B.人民娱乐方式的增加

C.人民生活水平的提高 D.人民消费结构的完善

答案C

4.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案A

5.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革

D.春秋战国时期的变法运动具有必然性

答案D

6.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年,梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高

B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观

D.个人立场决定历史认识

答案B

7.鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张“师夷之长技以制夷”;第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张“中体西用”;甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立宪,发动戊戌变法。这说明近代中国( )

A.向西方学习是一个不断深入的过程

B.民族危机不断加深

C.向西方学习具有救亡图存的目的

D.民族资本主义不断发展

答案C

8.据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时间 变法的主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人;修法律;鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位

A.变法重视人才选拔与使用

B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质

D.变法以实行土地私有制为中心

答案A

9.甲午战败极大地震撼了中国社会,刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务新政实际是一次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图( )

A.全面引进西方技术 B.收回国家关税自主权

C.培养各类新式人才 D.革新原有的政治制度

【答案】D

10.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1 578 2 253 4 761 5 153

城镇人均可支配收入/元 343 4 283 6 280 15 781 17 175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

【答案】C

11.宋仁宗时期,地方官员李参为解决兵士缺粮的问题,先贷钱给百姓,待收获粮食后以粮偿贷,史称“青苗钱”,“其后青苗法盖取诸此”。据此可知,青苗钱( )

A.是王安石变法的延续与发展 B.增加了政府的财政收入

C.改变了北宋积贫积弱的局面 D.旨在解决土地兼并问题

【答案】B

12.1956年12月,毛泽东约见中国民主建国会和中华全国工商业联合会负责人时说:“只要社会需要,地下工厂(自发经营的较大的手工业个体户和手工工厂)还可以增加。……可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”毛泽东这一谈话( )

A.促使三大改造的进程加快 B.推动了国内资本主义自由发展

C.有利于建设新型市场经济 D.是对经济建设有益探索的肯定

【答案】D

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 秦孝公起用商鞅大刀阔斧地进行改革,其目的在于强国,而非富民。随着改革的深化,秦国对全民、全军和经济的动员能力越来越强,席卷天下、并吞八荒的“秦国梦”正在一步步逼近。然而,任何一场改革,如果缺乏全民共识,不能构建上下认同的所谓“核心价值观”,要想“从胜利走向胜利”,结果可想而知。

——摘编自王立新《商鞅改革何以为

秦帝国灭亡埋下伏笔》

材料二 今介甫(编者注:王安石,号半山)为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之。矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

材料三 中共十一届三中全会以后,开始给地方更多的外贸经营权,有外贸经营权的企业明显增加,实行指令性、指导性和市场调节相结合,以调动外贸企业的经营积极性。1988年后,开始实行外贸企业的承包责任制,扩大外贸经营自主权,弱化行政管理,强化经济杠杆的作用。1991年以后,对外贸体制进行比较系统的改革。实行外贸企业的自负盈亏,打破外贸专业化经营的界限,引进竞争机制,大量民营企业进入外贸经营领域;注意发挥市场的作用,逐步减少指令性计划的商品范围;对部分外贸企业实行股份制改革,组建了各种形式的股份制企业。

——摘编自佟家栋《中国外贸体制改革探讨》

(1)材料一认为商鞅改革“为秦帝国灭亡埋下伏笔”,你是否赞同 结合材料一和所学知识说明理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述司马光对王安石变法的评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪90年代我国外贸体制改革的背景与特点。

参考答案(1)赞同。理由:商鞅变法法律残酷;目的并非富民,缺乏全民共识;焚烧诗书,实行思想文化专制。

不赞同。理由:秦朝灭亡是秦暴政导致的,与商鞅变法没有直接关系。商鞅变法顺应时代的发展趋势,推动了秦国的社会发展,达到了富国强兵的目的,增强了国力;为秦统一全国奠定了基础,对后世影响深远。

(2)司马光对王安石变法持否定态度。司马光反对变法的理由有:祖宗之法不能变;变法给老百姓带来灾难,造成财政困难,危及统治等等。这说明王安石变法触动了大官僚、大地主的利益;宋朝统治集团内部分裂日益严重;变法在执行过程中加重了人民负担,成为其他集团攻击的理由。

(3)背景:经济体制改革与对外开放的深入;20世纪80年代外贸体制改革的延续与影响;社会主义市场经济体制建立的要求;复关(入世)的要求。特点:政府主导;循序渐进;鼓励公平竞争;发挥市场调节作用;民营企业的发展推动;建立现代企业制度;与国际规则接轨。

一、选择题

1.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

2.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1924年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

3.中国旅游研究院发布《2019年全国旅游市场基本情况》指出,2019年全年,国内旅游人数比上年同期增长8.4%,出入境旅游总人数同比增长3.1%。旅游人数快速增长的根本原因是( )

A.人民追求生活质量 B.人民娱乐方式的增加

C.人民生活水平的提高 D.人民消费结构的完善

4.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

5.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革

D.春秋战国时期的变法运动具有必然性

6.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年,梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高

B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观

D.个人立场决定历史认识

7.鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张“师夷之长技以制夷”;第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张“中体西用”;甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立宪,发动戊戌变法。这说明近代中国( )

A.向西方学习是一个不断深入的过程

B.民族危机不断加深

C.向西方学习具有救亡图存的目的

D.民族资本主义不断发展

8.据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时间 变法的主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人;修法律;鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位

A.变法重视人才选拔与使用

B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质

D.变法以实行土地私有制为中心

9.甲午战败极大地震撼了中国社会,刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务新政实际是一次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图( )

A.全面引进西方技术 B.收回国家关税自主权

C.培养各类新式人才 D.革新原有的政治制度

10.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1 578 2 253 4 761 5 153

城镇人均可支配收入/元 343 4 283 6 280 15 781 17 175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

11.宋仁宗时期,地方官员李参为解决兵士缺粮的问题,先贷钱给百姓,待收获粮食后以粮偿贷,史称“青苗钱”,“其后青苗法盖取诸此”。据此可知,青苗钱( )

A.是王安石变法的延续与发展 B.增加了政府的财政收入

C.改变了北宋积贫积弱的局面 D.旨在解决土地兼并问题

12.1956年12月,毛泽东约见中国民主建国会和中华全国工商业联合会负责人时说:“只要社会需要,地下工厂(自发经营的较大的手工业个体户和手工工厂)还可以增加。……可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”毛泽东这一谈话( )

A.促使三大改造的进程加快 B.推动了国内资本主义自由发展

C.有利于建设新型市场经济 D.是对经济建设有益探索的肯定

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 秦孝公起用商鞅大刀阔斧地进行改革,其目的在于强国,而非富民。随着改革的深化,秦国对全民、全军和经济的动员能力越来越强,席卷天下、并吞八荒的“秦国梦”正在一步步逼近。然而,任何一场改革,如果缺乏全民共识,不能构建上下认同的所谓“核心价值观”,要想“从胜利走向胜利”,结果可想而知。

——摘编自王立新《商鞅改革何以为

秦帝国灭亡埋下伏笔》

材料二 今介甫(编者注:王安石,号半山)为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之。矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

材料三 中共十一届三中全会以后,开始给地方更多的外贸经营权,有外贸经营权的企业明显增加,实行指令性、指导性和市场调节相结合,以调动外贸企业的经营积极性。1988年后,开始实行外贸企业的承包责任制,扩大外贸经营自主权,弱化行政管理,强化经济杠杆的作用。1991年以后,对外贸体制进行比较系统的改革。实行外贸企业的自负盈亏,打破外贸专业化经营的界限,引进竞争机制,大量民营企业进入外贸经营领域;注意发挥市场的作用,逐步减少指令性计划的商品范围;对部分外贸企业实行股份制改革,组建了各种形式的股份制企业。

——摘编自佟家栋《中国外贸体制改革探讨》

(1)材料一认为商鞅改革“为秦帝国灭亡埋下伏笔”,你是否赞同 结合材料一和所学知识说明理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述司马光对王安石变法的评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪90年代我国外贸体制改革的背景与特点。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后,“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

答案B

2.清末新政时期开始建立现代社会运作架构。北洋政府基本沿用清末新政所制定的一系列法律和审判制度。1924年,国民政府在广州建立,这时民法、刑法等基本法律文本仍大体承袭了清末新政的成果。上述材料表明( )

A.清末新政促进了法律的规范化、近代化

B.清末新政促进了政治民主化的进程

C.清末新政与“预备立宪”一样,都是只关注政治方面

D.清末新政如果认真实施,一定会推进中国的理性化与专业化

答案A

3.中国旅游研究院发布《2019年全国旅游市场基本情况》指出,2019年全年,国内旅游人数比上年同期增长8.4%,出入境旅游总人数同比增长3.1%。旅游人数快速增长的根本原因是( )

A.人民追求生活质量 B.人民娱乐方式的增加

C.人民生活水平的提高 D.人民消费结构的完善

答案C

4.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是( )

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

答案A

5.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益,进行变法活动,确立封建制度。对此理解正确的是( )

A.变法一定反映生产力发展的要求

B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革

D.春秋战国时期的变法运动具有必然性

答案D

6.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年,梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高

B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观

D.个人立场决定历史认识

答案B

7.鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张“师夷之长技以制夷”;第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张“中体西用”;甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立宪,发动戊戌变法。这说明近代中国( )

A.向西方学习是一个不断深入的过程

B.民族危机不断加深

C.向西方学习具有救亡图存的目的

D.民族资本主义不断发展

答案C

8.据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时间 变法的主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人;修法律;鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位

A.变法重视人才选拔与使用

B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质

D.变法以实行土地私有制为中心

答案A

9.甲午战败极大地震撼了中国社会,刺激了中国知识分子和政府中的开明人士,他们开始意识到洋务新政实际是一次“跛足的近代化运动”。基于此,他们力图( )

A.全面引进西方技术 B.收回国家关税自主权

C.培养各类新式人才 D.革新原有的政治制度

【答案】D

10.下面为1978—2009年我国城乡居民家庭收入情况表。据此可知( )

年份 1978年 1995年 2000年 2008年 2009年

农村人均可支配收入/元 134 1 578 2 253 4 761 5 153

城镇人均可支配收入/元 343 4 283 6 280 15 781 17 175

A.城镇居民消费水平低于农村 B.城乡人均收入差距缩小

C.经济体制改革成效显著 D.中国已经全面建成小康社会

【答案】C

11.宋仁宗时期,地方官员李参为解决兵士缺粮的问题,先贷钱给百姓,待收获粮食后以粮偿贷,史称“青苗钱”,“其后青苗法盖取诸此”。据此可知,青苗钱( )

A.是王安石变法的延续与发展 B.增加了政府的财政收入

C.改变了北宋积贫积弱的局面 D.旨在解决土地兼并问题

【答案】B

12.1956年12月,毛泽东约见中国民主建国会和中华全国工商业联合会负责人时说:“只要社会需要,地下工厂(自发经营的较大的手工业个体户和手工工厂)还可以增加。……可以搞国营,也可以搞私营。可以消灭了资本主义,又搞资本主义。”毛泽东这一谈话( )

A.促使三大改造的进程加快 B.推动了国内资本主义自由发展

C.有利于建设新型市场经济 D.是对经济建设有益探索的肯定

【答案】D

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 秦孝公起用商鞅大刀阔斧地进行改革,其目的在于强国,而非富民。随着改革的深化,秦国对全民、全军和经济的动员能力越来越强,席卷天下、并吞八荒的“秦国梦”正在一步步逼近。然而,任何一场改革,如果缺乏全民共识,不能构建上下认同的所谓“核心价值观”,要想“从胜利走向胜利”,结果可想而知。

——摘编自王立新《商鞅改革何以为

秦帝国灭亡埋下伏笔》

材料二 今介甫(编者注:王安石,号半山)为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之。矻矻焉穷日力,继之以夜而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

材料三 中共十一届三中全会以后,开始给地方更多的外贸经营权,有外贸经营权的企业明显增加,实行指令性、指导性和市场调节相结合,以调动外贸企业的经营积极性。1988年后,开始实行外贸企业的承包责任制,扩大外贸经营自主权,弱化行政管理,强化经济杠杆的作用。1991年以后,对外贸体制进行比较系统的改革。实行外贸企业的自负盈亏,打破外贸专业化经营的界限,引进竞争机制,大量民营企业进入外贸经营领域;注意发挥市场的作用,逐步减少指令性计划的商品范围;对部分外贸企业实行股份制改革,组建了各种形式的股份制企业。

——摘编自佟家栋《中国外贸体制改革探讨》

(1)材料一认为商鞅改革“为秦帝国灭亡埋下伏笔”,你是否赞同 结合材料一和所学知识说明理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述司马光对王安石变法的评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪90年代我国外贸体制改革的背景与特点。

参考答案(1)赞同。理由:商鞅变法法律残酷;目的并非富民,缺乏全民共识;焚烧诗书,实行思想文化专制。

不赞同。理由:秦朝灭亡是秦暴政导致的,与商鞅变法没有直接关系。商鞅变法顺应时代的发展趋势,推动了秦国的社会发展,达到了富国强兵的目的,增强了国力;为秦统一全国奠定了基础,对后世影响深远。

(2)司马光对王安石变法持否定态度。司马光反对变法的理由有:祖宗之法不能变;变法给老百姓带来灾难,造成财政困难,危及统治等等。这说明王安石变法触动了大官僚、大地主的利益;宋朝统治集团内部分裂日益严重;变法在执行过程中加重了人民负担,成为其他集团攻击的理由。

(3)背景:经济体制改革与对外开放的深入;20世纪80年代外贸体制改革的延续与影响;社会主义市场经济体制建立的要求;复关(入世)的要求。特点:政府主导;循序渐进;鼓励公平竞争;发挥市场调节作用;民营企业的发展推动;建立现代企业制度;与国际规则接轨。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理