《逻辑的力量》课件(共76张PPT)

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

逻辑的力量

1. 落实课标要求

课程标准提出的四个方面的核心素养中,“语言建构与运用”是唯一专属于语文学科的核心

素养;18个学习任务群中,只有“语言积累、梳理与探究”(以下简称“语言任务群”)是单一关 联“语言建构与运用”核心素养的任务群;而在统编高中语文教材的28个单元中,又只有“词 语积累与词语解释”“逻辑的力量”这两个单元(以下分别简称“词语单元”“逻辑单元”)是专 属于语言任务群的。语言是思维的物质外壳,逻辑是思维的重要准则。逻辑单元不仅在一定程度 上要落实核心素养“语言建构与运用”和语言任务群的相关要求,还起着为核心素养“思维发展 与提升”夯牢基础,为思维训练和思辨读写提供方法的作用。

课程标准中22次提到逻辑,48次提到思维,3次点出批判性思维。其中涉及逻辑与思维的相

一 、单元编写的依据和理念

逻辑——想说爱你不容易

×以常识渗透概念

×以任务驱动训练

×以写作导向实战

类猿汪

课时分配

×概念与发现潜藏的逻辑错误1课时

×运用有效的推理形式 2课时(含处理练习)

×采用合理的论证方式3---4课时

×隐含前提1课时,间接论证1课时,虚拟论敌1-2课时。

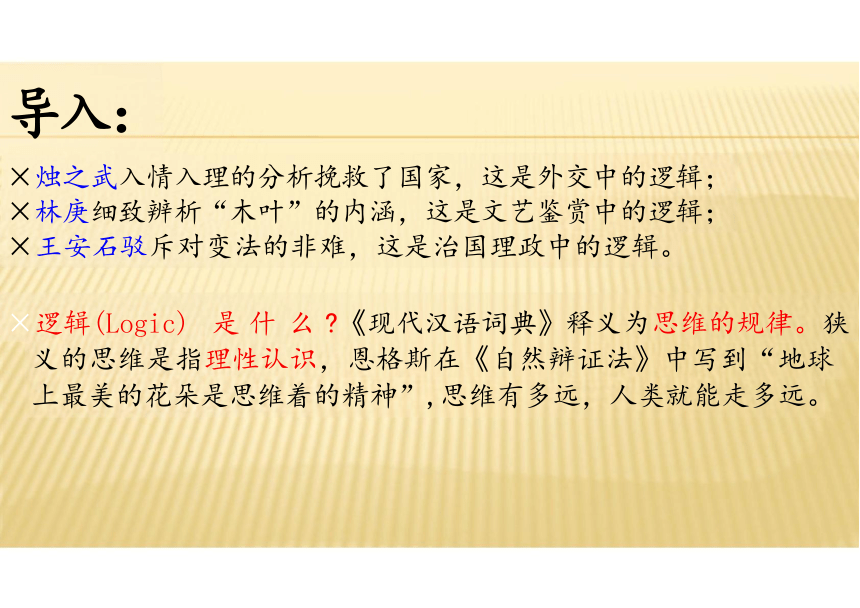

导入:

×烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻辑; ×林庚细致辨析“木叶”的内涵,这是文艺鉴赏中的逻辑; ×王安石驳斥对变法的非难,这是治国理政中的逻辑。

×逻辑(Logic) 是 什 么 《现代汉语词典》释义为思维的规律。狭 义的思维是指理性认识,恩格斯在《自然辩证法》中写到“地球 上最美的花朵是思维着的精神”,思维有多远,人类就能走多远。

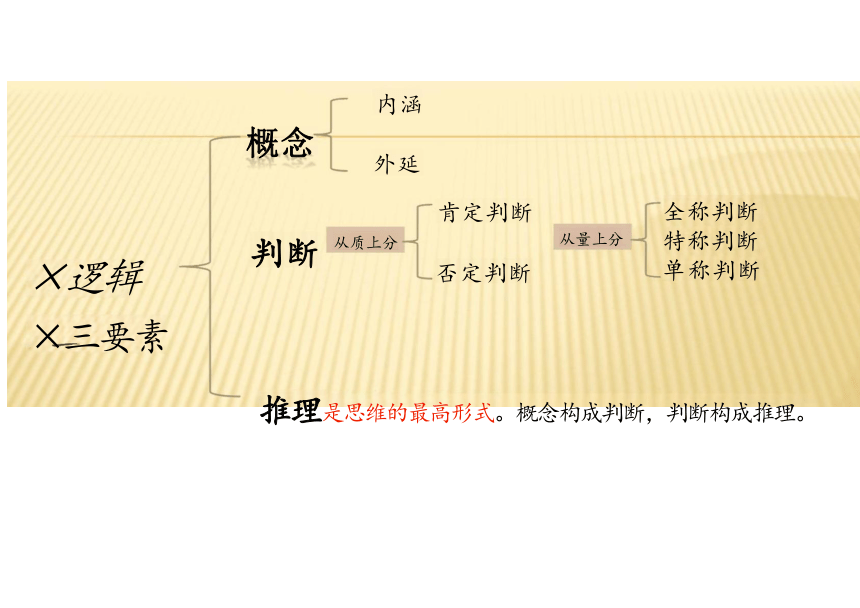

推理是思维的最高形式。概念构成判断,判断构成推理。

肯定判断

从质上分

否定判断

×逻辑

×三要素

全称判断 特称判断 单称判断

内涵

外延

判断

概念

从量上分

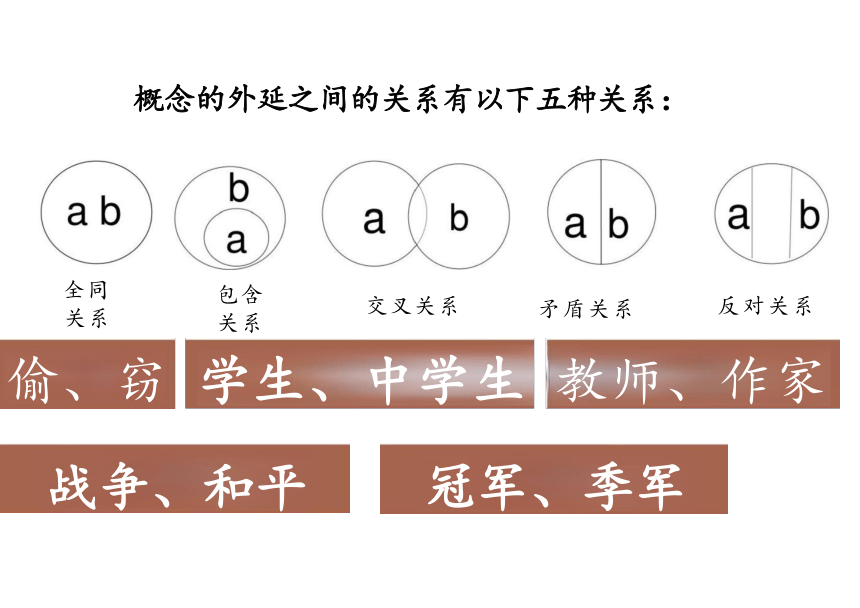

偷、窃 学生、中学生 教师、作家

冠军、季军

战争、和平

概念的外延之间的关系有以下五种关系:

全同 关系

包含 关系

反对关系

矛盾关系

交叉关系

课堂小练

香茄和西红柿

怒和情绪

网红和实力演员

男和女

圣人和罪犯

交又关系

包含关系 全同关系 反对关系 矛盾关系

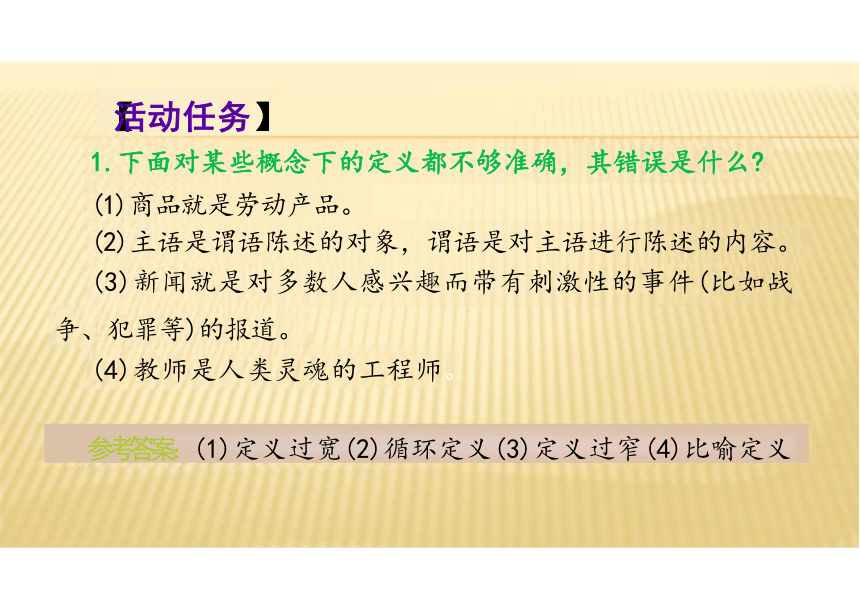

【活动任务】

1.下面对某些概念下的定义都不够准确,其错误是什么

(1)商品就是劳动产品。

(2)主语是谓语陈述的对象,谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战

争、犯罪等)的报道。

(4)教师是人类灵魂的工程师。

参考答案:(1)定义过宽(2)循环定义(3)定义过窄(4)比喻定义

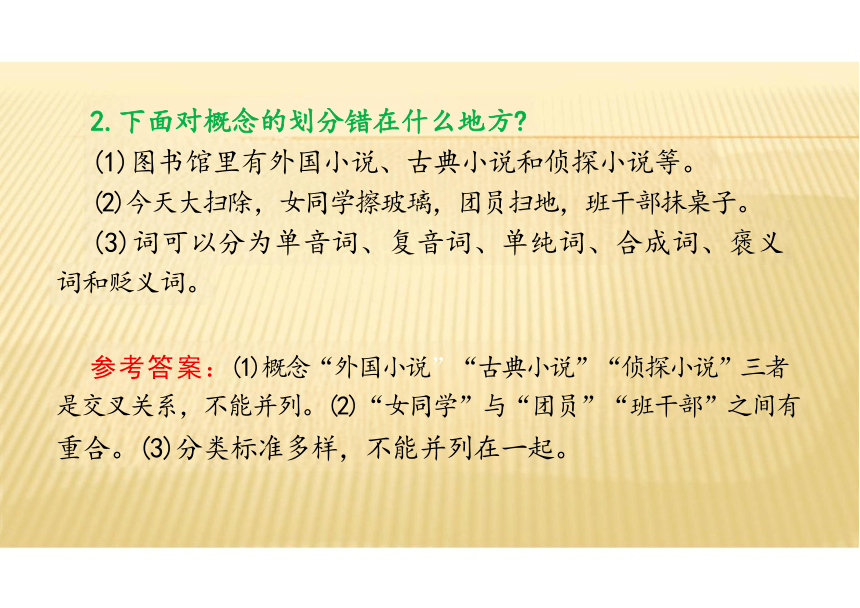

2.下面对概念的划分错在什么地方

(1)图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

(2)今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

(3)词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义

词和贬义词。

参考答案:(1)概念“外国小说”“古典小说”“侦探小说”三者

是交叉关系,不能并列。(2)“女同学”与“团员”“班干部”之间有 重合。(3)分类标准多样,不能并列在一起。

2014年新课标卷I《 美的内涵》

1. 下列各项中,其性质不属于原文所论悲剧的一项是

A.在梁山伯与祝英台的故事中,祝英台女扮男装外出求字,为追求爱情自由,面对封建势力的巨大压力,

拒绝委曲求全,最后触碑殉情,化成蝴蝶。

B. 在甲午海战中,清军致远舰在中弹累累、舰身倾斜、弹药耗尽的情况下,开足马力,冲向日本吉野舰, 最后被鱼雷击中,沉人海中,200多名官兵壮烈殉国。

C. 在电影《狼牙山五壮士》中,五位八路军战士为了掩护大部队撤退及当地群众安全转移,阻击了3000 多名日寇的多次进攻,弹尽粮绝之后,跳下悬崖。

D. 老舍笔下的祥子,纯朴善良,勤劳能干,有着路陀般坚韧的精神,在饱受旧社会、旧制度的沉重打击 之后,沦为自甘堕落的行尸走肉。

【原文】二段:然而,悲剧不仅表现冲突与 现 抗争与拼搏,这是悲剧

具 提示 一 :理解词语(概念), 一 定注意比对该 【 选项,是否符合原文概念内涵与外延。

【原文】四段:悲剧成为审美对象只能以文学艺术的形式出现,原因在于它需要建立 悲剧事件与人的心理距离。

理解概念

3、“概念”在高考中的应用

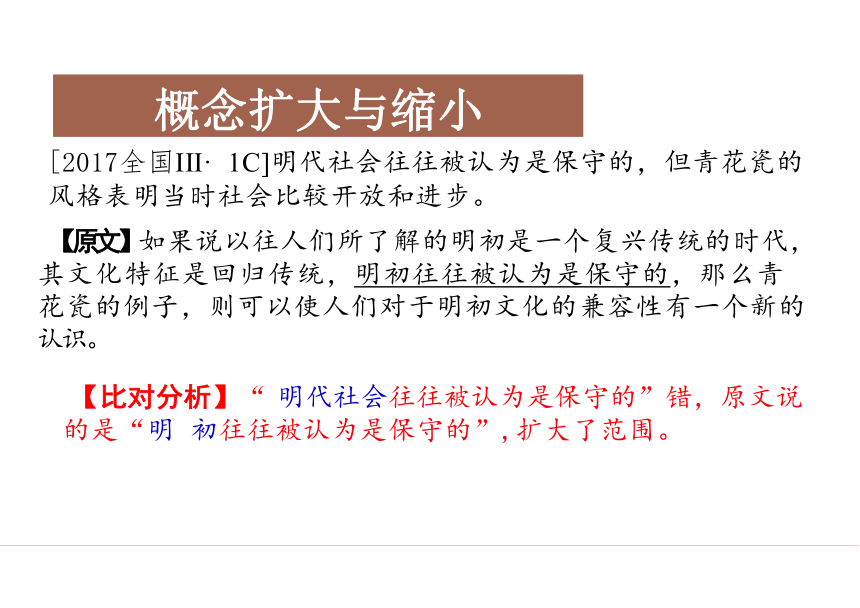

[2017全国IⅡ· 1C]明代社会往往被认为是保守的,但青花瓷的 风格表明当时社会比较开放和进步。

【原文】如果说以往人们所了解的明初是一个复兴传统的时代, 其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青

花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的

认识。

【比对分析】“ 明代社会往往被认为是保守的”错,原文说 的是“明 初往往被认为是保守的”,扩大了范围。

概念扩大与缩小

提示二:如果原文大概念换成选项中小概念,选项 是正确的。

如果原文小概念选项中换成大概念,是以 偏概全。也就是说,原文中概念选项中可以缩小化, 不可以被扩大化。

例3、 【选项】诗人都不可能使其情志恒定在一种状 态下,

【原文】但问题在于人的情志不可能恒定在一 种状态下没变化,

例1: 【选项】 钱穆说过:如果老子其人其书的时代不明,那 么先秦诸子学术思想的联系和发展就无法弄清,《老子》和 道家的源流、派别也无从谈起。

【原文】钱穆先生说:“老子伪迹不彰,真相大白,则先秦诸 子学术思想之系统条贯始终不明,其源流派别终无可言.”大家 都期待这个问题有新的解决线索。

偷换概念

提示点三:注意原文中表示指代的词语

“其 ”“ 之 ”这些”这个 ”“

那个 那些等。比对时,要注意指代对象是否 一致,特别要注意选项是否有张冠李戴、偷换概 念等错误

一、发现潜藏的逻辑谬误

学习目标

1.学习概念的有关知识,运用逻辑规律,辨别日常语言表述中的

逻辑错误。

2.体会逻辑无处不在的魅力,自觉遵守逻辑规律。

3.联系高考考点,了解逻辑类题型的出题方式和答题方法。

一:发现潜藏的逻辑谬误

(不)矛盾律

同一律

排中律

充分理由律

逻辑规律

“同一律”要求在同一思维过程中概念和判断具有确定性,始终

保持如一。也就是概念间的关系应为“全同关系”。违反“同一律”

就会犯“偷换概念”“混淆概念”的逻辑错误,主要表现为“划分不

当”“发生歧义”“以偏概全”等。

新知讲解

“不矛盾律”要求相互否定的判断不能同真;“排中律”要求两个

相互矛盾的判断必有一真。使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛 盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是

一定是一真一假。违反“不矛盾律”就会犯“自相矛盾”的逻辑错误;

违反“排中律”就会犯“模棱两可”的逻辑错误。

新知讲解

不 矛 盾 律

排 中 律

“充足理由律”要求一个被断定为真的判断具备充足的理由。 一个

概念是另一个概念的原因,但结果的出现一定要有充足的理由。违反“ 充足理由律”就会犯“强加因果”的逻辑错误。

充 足 理

由

新知讲解

律

课堂练习

分析下面的例子,指出其中的逻辑错误:

① 鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,

所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

“鲁迅的作品”和“《孔乙己》”是“包含关系”,不是“全

同关系”,违反“同一律”。

②庄子曰:“ 请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾

知之而问我,我知之濠上也。

惠子问的“安”是“怎么”的意思,庄子回答的“安”是“ 哪里”的意思,违反“同一律”。

课堂练习

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。“

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

客人的意思是“手指将汤弄脏了”服务员理解成“担心烫手”

,违反“同一律”。

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃

,都没有人来开门,我只好走了。”

之所以要“修门铃”是因为“门铃坏了”,可是还因为按门 铃没人开而离开,违反了“不矛盾律”。

“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在转换概

念,违反了“同一律”。再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑天 折了”,与事实“拿破仑并未天折”互相矛盾了,又违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我

都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

课堂练习

⑤在法国某地, 一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这

里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的 脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊 ”耍戏法 的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“读”和“不读”是“矛盾关系”,必有一真,不能同为假,违反“排中律”。

课堂练习

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

黑与白之间还存在其他颜色,违反“排中律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,

偏偏在这时候, ——这就可见是一个谬种!”

用一个人的死亡时间,推测出“是一个谬种”的结论,违反 “充足理由律”。

⑨你是否已经停止了对我的毁谤 请回答“是”或者“不是”!

这个问题的回答应该是“有”或者“没有”违反“同一律”。

逻辑规律 公式 要求 (同一时间同一方面对 同一对象)

逻辑错误

同一律 A是A 如果是真就是真 如果是假就是假

偷换概念;

偷换论题;

矛盾律 A不是非A 不能同时肯定 不能同真,必有一假 (矛盾关系、反对关系)

自相矛盾(两可);

悖 论 ;

排中律 A或者非A 不能同时否定 不能同假,必有一真 (矛盾关系)

两不可;

充分理由律 一要有理由 二要理由真 三是必然推导

毫无理由; 虚假理由;

推不出 ;

×莎士比亚的《威尼斯商人》中:富家少女鲍西娅姿容绝世德性完 美。许多王孙公子来求婚。鲍西娅的父亲在遗嘱中规定要“猜匣 为婚”,否则要取消她的遗产继承权。鲍西娅家有三只匣子:金 匣子、银匣子和铅匣子。但只有一个匣子里放着鲍西娅的肖像。

匣子上分别刻着一句话:

金匣子上刻的是“肖像不在此匣中”;

×银匣子上刻的是“肖像在金匣中”

×铅匣子上刻的是“肖像不在此匣中

x旁边的一张大纸上写着:“这三句话中只有一句是真话。”

鲍西娅父亲的遗言是:猜中鲍西娅的肖像放在哪企匣子,鲍西娅

赚婚里的话和银匣子里的话是矛盾 关 系 ,请根据 律

77

·先断定这其中必有一真话,

·再根据“这三句话中只有一句是真话”的提示,

·可以推断出铅匣子的话是假话,

·既然铅匣子的“肖像不在此匣中”是假话,

肖像就在铅匣子里的结论。

现场加试

×高超的语言艺术

×庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问

我。我知之濠上也。”

x 齐高帝尝与王僧度书毕、帝曰:“谁为第一。”僧度对曰:“臣书人臣

中第一,陛下书帝中第 一。”

×美国代团华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着

头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。

周思来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢

走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”( 偷换概念,违反同一律)

概 念

逻辑基本规律

辨别谬误

相容关系

不相容关系

同一律

排中律

全同关系

交叉关系

矛盾关系

发现潜藏

的逻辑谬

误

不矛盾律

充足理由律

课堂小结

包含关系

反对关系

学以致用

×①“五大道历史体验馆”项目以五大道历史为背景,以洋

楼文化为主线,结合历史图片、历史资料、历史物品、历 史人物,通过多媒体手段,展现当年的洋楼生活。(2015 年天津高考)(概念混乱)

×②据《太平广记》记载,岐州富豪开设的私家旅馆可以容

纳千人食宿,不可谓世所罕见。(2020年天津卷)(否定 失当)

学以致用

×③除了驾驶员要有熟练的驾驶技术、丰富的驾驶经验之外,汽车本

身的状况,也是保证行车安全的重要条件之一。(两面对一面)

×④《朗读者》开播后,许多广电名嘴、企业职工、机关干部、退休

教师、留学生吟诵社等朗诵爱好者,纷纷加入文化经典诵读的行列。

(2017年浙江高考)(不合事理)

学以致用

×⑤近两年来,他的科研成果的水平又有了新的提高,其中有两项不但达

到了国际先进水平,而且填补了国内这方面的空白。(递进关系不当)

×⑥说起饺子,每一个中国人都不感到陌生,中国的饺子对外国人也

充满了难以抗拒的诱惑。(主客体颠倒)

学以致用

×⑦除了留队的颜骏凌和蔡慧康等悍将之外,孙祥、孔卡和吉安

等三名球星的加盟也将极大地提升了上港队的整体实力。(自

相矛盾)

×⑧他出生时天昏地暗、飞沙走石,注定此生不凡。(强加因果)

生活中的逻辑谬误——你怎样回 答

×西方媒体曾“挑衅性”地询问任正非:您大体上是共产

主义者还是资本主义者 您是否需要两者选其一

这一问,就显现出询问者已有的“看法”:你要么是

“共产主义者”,要么是“资本主义者”。不知道,这

“概念”的获得,“事实”是什么

×任正非用“事实”回答了对方:我们可能是“员工资本

主义”。

在真理面前, 一千个权威抵不上

一个谦恭的逻辑推理。

[学习目标J

1、从具体的语言材料中概括出推理过程。

2、初步认识三段论、条件推理、排除法(选言推理)、归纳、类比等若

干推理形式,自觉运用这些推理形式解读文本,解决问题。

二、运用有效地推理形式

从一个或几个已有的判断推出一个 新判断的思维形式叫作推理。

推理所依据的已有的判断叫作推理 的前提,推出的新判断叫作推理的 结论。

推理

(依据个别与一般的关系)

三段论

充分条件推理

必要条件推理

排除法

二难推理

类比推理

注:非完全逻辑学专业术语,常见的几种推理方法

演绎推理

(一种推理方法,由 一般原理推出关于特

殊情况下的结论)

归纳推理

演绎推理之三段论

三段论推理是由一个共同概念把两个判断连接起来,得出一个 新的判断作为结论的推理。整个推理由三个简单判断组成,所 以称“三段论”。例如:

所有的虚词都是词

所有的介词都是虚词

所有的介词都是词 一般前提和结论之间用横线隔开

推理形式:

所有M都是P

所有S都是M

所有S都是P

注 :习惯上一般用M 表示中项,用P表示大项,用S表示小项 虚词 词 介词

×熊友兰有十五贯钱

×熊友兰是杀死尤葫芦的罪犯

×其推理形式概括为:

×所有M都是P

×所有S都是P

×所有S都是M

P

M S

x 但并不是所有符合三段论定义的推理形式都是有效的,《十五贯》中 过于执的推理就是一个无效的三段论。过于执得推理过程为:

×杀死尤葫芦的罪犯有十五贯钱

×依据这种逻辑性质进行充分条件推理时,

×如果肯定了前件,结论就可以肯定后件; ×如果否定了后件,结论就可以否定前件。

×如果谁得了肺炎p, 那么他就一定发烧q ×小张得了肺炎p

x 所以小张一定发烧q

×如果谁得了肺炎p, 那么他就一定发烧q ×小张没有发烧q

×所以他没有得肺炎p

演绎推理之充分条件推理

×所谓“充分条件”,就是有这个条件,就一定有相应的结论。通常用“如果 p, 那 么q” 的形式表示p是q的充分条件。 一般称p为前件,称q为后件。

×其所断定的前件和后件的关系是:前件真,后件就一定真。反过来看,后件 假,前件就一定假。

·第一种有效形式: ·肯定前件

·如果p, 那么q

。P

o q

·第二种有效形式:

·否定后件

·如果p, 那么q

·并非q

●并非p

x 袁滋的推理过程概括为:

×如果县官以土换金P, 那么是金子应该很重很多人抬q

x 事实上运“金”的只有两个人,用竹扁担(不重且两人)。 非q

×所以县官不可能以土换金。非 P

定真。

× 依据这种逻辑性质进行必要条件推理时,

× 如果否定了前件,结论就可以否定后件;

× 如果肯定了后件,结论就可以肯定前件。

× 用三角形和直角三角形描述必要条件推理,怎样概括 × 只有是三角形p,才能是直角三角形q

x不是三角形p

× 所以一定不是直角三角形q

× 只有是三角形p,才能是直角三角形q

x是直角三角形q

× 一定是三角形p

× 例如:①《晏子使楚》

演 绎 推 理 之 必 要 条 件 推 理

× 通常用“只有p, 才q”的形式表现必要条件关系,p是q的必要条件,没有p就没有q。其 所断定的前件和后件的关系是:前件假,后件就一定假。反过来看,后件真,前件就一

第一种有效式:

只有p , 才 q

并非p,

非q

第二种有效形式:

只有p,才q

q

p

器充分条件:

x 如果-就一 只要-就一、 一就--是--必须-

家所有-都=

繁必要条件:

紧 只 有 - 才 除 非 - 才 = 一 是 - 的 前 提 对 - 不 可 或 缺

充分条件、必要条件常用关联词

学以致用:《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

中有这样一段文字:

从遗传学的分离律观点看,纯种水稻品种的第二代是不会有分离的,只

有杂种第二代才会出现分离现象。今年它的后代既然发生分离,那么可

以断定去年发现的性状优异稻株是一株“天然杂交稻”的杂种第一代。

解析:在研究杂交水稻的过程中,袁隆平的这一则推理就是典型的必要

条件肯定后件式推理,推理过程如下:

只有杂种水稻的第二代,才会出现分离现象( 只 有p, 才 q)

→它的后代发生分离,它的后代是杂种水稻第二代(它本身是杂种水稻

第一代)。( 有q, 故有p)

x 原地和下游都没有,

× 那就只能在上游了。

推理形式可以这样概括:

x 一件事共有n种可能存在,排除了(n-1)种可能,剩下最后一种成为必然。

演绎推理之二难推理P84③人们常运用这种推理逼使对方在两种情况下作出

选择,不管选择哪种,都令对方陷入进退维谷。

推理过程如下: 推理形式

× 如果我去劝解,黛玉会烦恼郁结于心而致疾

× 如果我不去功解,黛玉会过于伤感而致疾

× 或者我去劝解,或者我不去劝解

× 总之黛玉会致疾

×演绎推理之排除法P94②推理过程如下:

x 如果确定石兽还在河中,要么在原地,要么在下游,要么在上游。

如果p, 那么r

如果q, 那么r p或者q

总之r

归纳推理

×人们认识事物,总是先通过观察、实验和社会调查等途径搜集有关对象的事实

材料,对它们进行整理和加工,得到一些个别性或特殊性知识。然后以这些 个别性或特殊性知识为前提,推出一般性的结论。这种推理形式叫作归纳推理。 其前提小,结论大,前提真,结论不一定真,是或然推理。

推理形式: 三段论推理过程:

S1是P 事物因稀缺而珍贵

S2是P 白菜(芦荟)是事物

Sn是P 白菜(芦荟)因稀缺而珍贵 所 有S是P

推理过程概括如下: 白菜因稀缺而珍贵 芦荟因稀缺而珍贵 事物因稀缺而珍贵

推理形式: S是P

S1是S

S1是P

的。但是,为什么邹总受蒙敲,王也会受蒙 蔽呢 邹忌自己受蒙蔽,是因为那些进言的人 和他存在“私”“畏”“有求”的关系,而 向王进言的人和王也有类似关系。

推理过程:

A我身边的人和我有情感利害关系c,

他们没有告诉我关于我和徐公就美的真相d

B大王身边的乃至普天下的人和大王都有情感 或利害关系c

他们也不会告诉大王一些事情的真相d

推理形式:

A对象具有c、d属性

B对象也具有c属性

B对象也具有d属性

人们认识事物,常常会用已经 认识的某个或某类事物去推断 尚未认识的另一个或另一类事 物。这就需要运用类比推理。

类比推理就是根据两个或两类 对象在一些属性上相同或相似, 推出它们在其他属性上也 相同或相似的推理。

类比是一个伟大的引路人。 ——波利亚

蛙眼——跟踪卫星

蝙蝠——雷达

……仿生学

《邹忌讽齐王纳谏》结论是“王之蔽甚矣”, 它是如何推出的呢 从邹忌自己受到蒙蔽推出

类比推理

学以致用:请简述案例的推理过程。

×东方朔喝了汉武帝的“不死酒”,汉武帝要杀他。东方朔说:“你杀

死我了,说明不死酒假的,这又何必杀我。如果杀不死我,不是 白费劲吗 ”

×你或者杀死我,或者杀不死

×杀死,不死酒是假的,你不该杀我

×杀不死,白费劲,还是不该杀我,

×总之,不该杀我

请迅速划出下面四个题中表明句子逻辑关系的词语。

例5. 【2017全国卷I】3. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是

不P X 就不 必g 变化进行伦理审视、讨论气候的正 义问题。

B如果气候 或协定的长期目标能落实 那么 月g 可以得

到保证。

C.只有每个人都控制“碳足迹”,从而实现了代际共享,才能避免“生 态赤字”。

D. 气候容量的公平享有是很复杂的问题,气候正义只是理解该问题的一 种视角。

【2017全国卷Ⅱ】3A如 果 不D 使青花瓷作为商品大量生产和外

销,青花瓷可能就不会q

【2019全国卷】3 C.老舍如果。“不不p 人民结为莫逆的好友,就 写不 9 实的作品的。”这与文中情感共同体的理念是相通的。

推理分类 前提与结论 前提与结论

前提与结论

是否有必然联系

演绎推理 一般性前提 推出 个别性结论 前提范围大 结论范围小

必然推理

归纳推理 个别性前提 推出 一般性结论 前提范围小 结论范围大

或然推理

(除完全归纳推

理外)

类比推理 一般性前提推出一般性 结论 个别性前提推出个别性 结论 前提结论范围 大小同

或然推理

×林庚细致辨哲“今秋岚”的庭肉木辞是文蔬赏中的逻

辑 ; ·木叶下,江波连,秋月照浦云歇山——疏朗

×S1 是P ·亭皋木叶下,陇首秋云飞——疏朗

戍忆辽阳——疏朗 ,

×所有S是P 滋养理性精神,

×王安石驳斥对变法奖非难,这是治国理鉴中的逻辗高思维品质。

×所有M都是P 希望在今后的学习生活中,

× 明(第二段)

。

,

,

理

理

理

得

条

入

气

致

情

大

细

入

石

的

武

安

庚

之

王

林

烛

如

如

如

斥

析

析

驳

辨

分

法之理得矣

法名实已

变

变

安石

安石

·

·

所有S都是P

所有S都是M

力

规

维

维

辑

思

思

逻

强

究

习

增

研

学

疏朗的

十年征

木叶营造的意境是

九月寒砧催木叶,

·

·

是P

是P

n

2

S

S

·若亡郑而有益于君 那 么q·邻之厚,君之薄也

·不要亡郑

x 烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻

辑;

x 如 果p, ×并非q ×并非p

小

结

三 、 采 用 合 理 的 论 证 方 式

[学习目标J

一、认识合理的论证方法,能识别论证的“隐含

前提”。

二、辨别常见的间接论证方式。

三、尝试运用“虚拟论敌”的方法完善论证。

论证完整

×论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反

驳都属于论证。论证要素和推理要素具有—一对应的关系。

论点对应推理的结论,论据对应前提,论证形式对应推理形式

结 论

推论形式 前 提

论 点

论证形式

论 据

论 证

推 理

看下面的例子,找找当中论证是否存在问题

月 此 有 木 , 数 好 流 史 雄 , 无 处 不 每 。

央 雄 , 一 心 为 国 ,

放 。 你 行 结 在 与 故 人 沙 过 程

英雄无处不在— 英雄是 【偷换论题】

英雄是…象征。 【偷换概念】

一 的 战 舰 狼 狠 地 撞 向 故 舰 , 只 为 民

疾 的 等 产 , 牺 牲 目 我 ; 在 抗 日 战 争 , 仍 有 一 大 批 爱 国 主 义 的 英 勇 志 壮 然 牺 牲 , 例 如 邱 少 不 和 战 继 光 ;

士 解 放 战 争 中 , 水 才 战 役 一 夜 之 间

夹 了 八 1 连 长 , 张 笛 清 为 笑 击 班 成 了 , 在 战 场 上 与 敌 人 撕 杀 。 他 们 是

# 年 ■

抗日战争—邱少云、戚继光 【论点论据不同一】

一篇合理的议论文需要满足的要求

×论 点 :概念准 确 ,内涵和外延清晰,在同一语境下前 后统一。

×论据:论据真实,论据的阐释合理。

×论证:1、演绎推理,要求前提为真,推断严谨。

2、归纳推理,实体数量足够,有紧密的相关性。

自读例文,梳理论点和论据

论点:高中生须少读些悲剧性作品

个

论据1:多读悲伤的作品,不断浸染悲剧中的 忧伤、恐怖、荒谬、阴冷种种毒素后,会让高 中生的性格底色变得忧郁。

论反

论据2:多读悲剧性作品,会形成比较悲观的意

识 。

二、1.论证的隐含前提

×在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来 的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的背后,还有 一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假 设称作隐含假设。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2:狗吠叫

会惊醒草料棚的人

论据1:狗没有吠

隐含前提1:不熟悉的

人牵走马狗会吠叫

论点:牵走马的人是狗熟悉的

隐含前提:塞个人提出论断的背后,有位没有明确说

当,但内确信的视念,这是他得出论断的隐含前提。

×例:某些家长说,大学填报志愿你最好报文科,因为你是 女生。

论断 隐含前提

合理与否

高考报志愿你最好报 文科,因为你是女生。 女生只擅长文科不 擅长理科。

不合理

论断 隐含前提

合理与否

长辈是为你好,要听从他 们的建议

学生上课走神看窗外飞过 的蝴蝶,老师批评说: “你不尊重老师。”

生活中的例子

论断 隐含前提

合理与否

长辈是为你好,要听从他 们的建议 建议用意善良等同于 建议本身合理

不合理

学生上课走神看窗外飞过 的蝴蝶,老师批评说: “你不尊重老师。” 学生上课不走神就是 尊重老师

不合理

生活中的例子

论断 隐含前提

合理与否

巫医乐师百工之人,君 子不齿,今其智乃反不 能及,其可怪也欤

此情无计可消除,才下 眉头,却上心头。

课本中的例子

论断 隐含前提

合理与否

巫医乐师百工之人,君 子不齿,今其智乃反不 能及,其可怪也欤 百工之人智慧本就不如 君子,显示了韩愈作为 封建士大夫的阶级局限 性。

不合理

此情无计可消除,才下 已用遍所有的“计” 眉头,却上心头。 (赏花、小睡、荡 舟 、 盼 雁 、望月)

文学中的“无理而有情”

课本中的例子

自读例文,梳理论点和论据

论点:高中生须少读些悲剧性作品

论据1:多读悲伤的作品,不断浸染悲剧中的 忧伤、恐怖、荒谬、阴冷种种毒素后,会让高 中生的性格底色变得忧郁。

论据2:多读悲剧性作品,会形成比较悲观的意

识 。

隐含前提1:

隐含前提2:

论断 隐含前提

合理与否

多读悲剧,就会让 高中生形成悲观的 认识 读了悲剧,人就 会悲观

不合理

论断 隐含前提

合理与否

多读悲剧性作品会 让人性格变忧郁 阅读会形成一个 人的性格

不合理

论断 隐含前提

合理与否

重读你最近的作文,借助表格反思每一个理由是否成立。

二、2.辨别间接论证

×排除法,是依据类比对比及可行性进行的判断进行对事物存在的假

命题的排除方式。

人的正确思想是从哪里来的 是从天上掉下来的吗 不是。是 自己头脑里固有的吗 不是。人 的正确思想,只能从社会实践中 来,只能从生产斗争、阶级斗争 和科学实验这三项实践中来。

或者a, 或者b, 或者C。

不能a, 不 能b。

只能C。

排中律确定论题为真的论证方法O

例 :

“ 我们必须坚定不移地高举邓小平 理论的伟大旗帜。因为旗帜问题至 关重要,如果我们丢掉这面旗帜, 实际上就是根本否定党的十一届三 中全会以来已被实践充分证明了的 正确路线,就是要放弃改草开放的 基本国策,这是全党、全国人民绝 对不会同意的”

论题:p

反论题:非p

论证:如果非 p, 则可合乎逻辑地推出q q假

所以,非p 为假

p 或者非p(排中律)

所以,p

反证法是通过证明与论题相矛盾的论断为假,然后根据

第例如,“逆境有利出人才”的命题,

不但经不住事实(历史的和现实的)

检验,而且也经不住逻辑的推敲。试 想,如果“逆境有利出人才”的命题 能够成立,那么我们为了造就更多更 好的人才,就应该为青少年去创造

“逆境”了,如此推演下去。“改善 协学条件”“创造良好的家庭环境” 不都反而不利出人才了吗 真是荒谬 之极!

被反驳的论题:p

论证:假定p为真

如果p为真,则可合乎逻辑地推出q q假

所以,p为假

归谬法是一种常用的反驳方法。

这种方法由被反驳的判断(对方的论题或论据)合乎逻

辑导出一个荒谬的结论,从而揭露它的虚假性。

网上说“帅极必单”,如果这样的话,我这种单身一辈子的人,

×有人说“使人快乐的东西都是好的”,如果这样的话,毒品也

学生习作 :

3.在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为

“虚拟论敌”。这个“论敌”可能会对我们的论点举出反例

或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性, 抑或指出论证中存在的逻辑问题。面对这些可能受到的攻击, 我们再进一步考虑采取怎样的措施能使自己的论证免于或抵

御这些攻击。

一般论证: 依据 →结 论

以“兼听则明”为论题写一篇议论文,写作者可能一下 子想到齐王和邹忌、李世民和魏征等大量事例,于是有 了这样一个提纲:

论 点 :兼听则明。

正面的例子:“齐王纳谏”等。

反面的例子:“晁盖丧命”等。

反驳

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。 或目 :六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独 完。故曰:弊在赂秦也。

审题——“黄金三问”1.这个说法能成立吗 (停下思考,学会质疑) 2.有没有相反或例外的情况 (追求合理与完善思维,不是为了标新 立异)3.如果成立,需要什么条件 (合理化,使逻辑严谨,表达准 确)

引入虚拟论证:依据 限定 一 结论

x 现在,试引入“虚拟论敌”,想一想:这个“论敌”会从哪

些方面攻击现有的论证呢

×①“兼听”就一定“明”吗 (针对观点)

×②“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是所得 越多越糊涂啊。(针对论据)

×③齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音, 但李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才 算兼听 (针对论据)

独立思考,善断

“听”不能

代替“断”

兼听则明

父子骑驴

李世民有时只

听魏征

拓宽视野,包容

“听”在“多” 更在“异”

三人成虎

齐王听面刺、 进谏、谤讥

齐王纳谏

晁盖丧命

(2019年全国卷I) 阅读下面的材料,根据要求写作。

ד民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜 寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生 活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙, 劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给 人工智能啊!”也有的说: “劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干 花点 钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这 引起了人们的深思。

×请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议 大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。

X 要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。

逻辑的力量

1. 落实课标要求

课程标准提出的四个方面的核心素养中,“语言建构与运用”是唯一专属于语文学科的核心

素养;18个学习任务群中,只有“语言积累、梳理与探究”(以下简称“语言任务群”)是单一关 联“语言建构与运用”核心素养的任务群;而在统编高中语文教材的28个单元中,又只有“词 语积累与词语解释”“逻辑的力量”这两个单元(以下分别简称“词语单元”“逻辑单元”)是专 属于语言任务群的。语言是思维的物质外壳,逻辑是思维的重要准则。逻辑单元不仅在一定程度 上要落实核心素养“语言建构与运用”和语言任务群的相关要求,还起着为核心素养“思维发展 与提升”夯牢基础,为思维训练和思辨读写提供方法的作用。

课程标准中22次提到逻辑,48次提到思维,3次点出批判性思维。其中涉及逻辑与思维的相

一 、单元编写的依据和理念

逻辑——想说爱你不容易

×以常识渗透概念

×以任务驱动训练

×以写作导向实战

类猿汪

课时分配

×概念与发现潜藏的逻辑错误1课时

×运用有效的推理形式 2课时(含处理练习)

×采用合理的论证方式3---4课时

×隐含前提1课时,间接论证1课时,虚拟论敌1-2课时。

导入:

×烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻辑; ×林庚细致辨析“木叶”的内涵,这是文艺鉴赏中的逻辑; ×王安石驳斥对变法的非难,这是治国理政中的逻辑。

×逻辑(Logic) 是 什 么 《现代汉语词典》释义为思维的规律。狭 义的思维是指理性认识,恩格斯在《自然辩证法》中写到“地球 上最美的花朵是思维着的精神”,思维有多远,人类就能走多远。

推理是思维的最高形式。概念构成判断,判断构成推理。

肯定判断

从质上分

否定判断

×逻辑

×三要素

全称判断 特称判断 单称判断

内涵

外延

判断

概念

从量上分

偷、窃 学生、中学生 教师、作家

冠军、季军

战争、和平

概念的外延之间的关系有以下五种关系:

全同 关系

包含 关系

反对关系

矛盾关系

交叉关系

课堂小练

香茄和西红柿

怒和情绪

网红和实力演员

男和女

圣人和罪犯

交又关系

包含关系 全同关系 反对关系 矛盾关系

【活动任务】

1.下面对某些概念下的定义都不够准确,其错误是什么

(1)商品就是劳动产品。

(2)主语是谓语陈述的对象,谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战

争、犯罪等)的报道。

(4)教师是人类灵魂的工程师。

参考答案:(1)定义过宽(2)循环定义(3)定义过窄(4)比喻定义

2.下面对概念的划分错在什么地方

(1)图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

(2)今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

(3)词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义

词和贬义词。

参考答案:(1)概念“外国小说”“古典小说”“侦探小说”三者

是交叉关系,不能并列。(2)“女同学”与“团员”“班干部”之间有 重合。(3)分类标准多样,不能并列在一起。

2014年新课标卷I《 美的内涵》

1. 下列各项中,其性质不属于原文所论悲剧的一项是

A.在梁山伯与祝英台的故事中,祝英台女扮男装外出求字,为追求爱情自由,面对封建势力的巨大压力,

拒绝委曲求全,最后触碑殉情,化成蝴蝶。

B. 在甲午海战中,清军致远舰在中弹累累、舰身倾斜、弹药耗尽的情况下,开足马力,冲向日本吉野舰, 最后被鱼雷击中,沉人海中,200多名官兵壮烈殉国。

C. 在电影《狼牙山五壮士》中,五位八路军战士为了掩护大部队撤退及当地群众安全转移,阻击了3000 多名日寇的多次进攻,弹尽粮绝之后,跳下悬崖。

D. 老舍笔下的祥子,纯朴善良,勤劳能干,有着路陀般坚韧的精神,在饱受旧社会、旧制度的沉重打击 之后,沦为自甘堕落的行尸走肉。

【原文】二段:然而,悲剧不仅表现冲突与 现 抗争与拼搏,这是悲剧

具 提示 一 :理解词语(概念), 一 定注意比对该 【 选项,是否符合原文概念内涵与外延。

【原文】四段:悲剧成为审美对象只能以文学艺术的形式出现,原因在于它需要建立 悲剧事件与人的心理距离。

理解概念

3、“概念”在高考中的应用

[2017全国IⅡ· 1C]明代社会往往被认为是保守的,但青花瓷的 风格表明当时社会比较开放和进步。

【原文】如果说以往人们所了解的明初是一个复兴传统的时代, 其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青

花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的

认识。

【比对分析】“ 明代社会往往被认为是保守的”错,原文说 的是“明 初往往被认为是保守的”,扩大了范围。

概念扩大与缩小

提示二:如果原文大概念换成选项中小概念,选项 是正确的。

如果原文小概念选项中换成大概念,是以 偏概全。也就是说,原文中概念选项中可以缩小化, 不可以被扩大化。

例3、 【选项】诗人都不可能使其情志恒定在一种状 态下,

【原文】但问题在于人的情志不可能恒定在一 种状态下没变化,

例1: 【选项】 钱穆说过:如果老子其人其书的时代不明,那 么先秦诸子学术思想的联系和发展就无法弄清,《老子》和 道家的源流、派别也无从谈起。

【原文】钱穆先生说:“老子伪迹不彰,真相大白,则先秦诸 子学术思想之系统条贯始终不明,其源流派别终无可言.”大家 都期待这个问题有新的解决线索。

偷换概念

提示点三:注意原文中表示指代的词语

“其 ”“ 之 ”这些”这个 ”“

那个 那些等。比对时,要注意指代对象是否 一致,特别要注意选项是否有张冠李戴、偷换概 念等错误

一、发现潜藏的逻辑谬误

学习目标

1.学习概念的有关知识,运用逻辑规律,辨别日常语言表述中的

逻辑错误。

2.体会逻辑无处不在的魅力,自觉遵守逻辑规律。

3.联系高考考点,了解逻辑类题型的出题方式和答题方法。

一:发现潜藏的逻辑谬误

(不)矛盾律

同一律

排中律

充分理由律

逻辑规律

“同一律”要求在同一思维过程中概念和判断具有确定性,始终

保持如一。也就是概念间的关系应为“全同关系”。违反“同一律”

就会犯“偷换概念”“混淆概念”的逻辑错误,主要表现为“划分不

当”“发生歧义”“以偏概全”等。

新知讲解

“不矛盾律”要求相互否定的判断不能同真;“排中律”要求两个

相互矛盾的判断必有一真。使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛 盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是

一定是一真一假。违反“不矛盾律”就会犯“自相矛盾”的逻辑错误;

违反“排中律”就会犯“模棱两可”的逻辑错误。

新知讲解

不 矛 盾 律

排 中 律

“充足理由律”要求一个被断定为真的判断具备充足的理由。 一个

概念是另一个概念的原因,但结果的出现一定要有充足的理由。违反“ 充足理由律”就会犯“强加因果”的逻辑错误。

充 足 理

由

新知讲解

律

课堂练习

分析下面的例子,指出其中的逻辑错误:

① 鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,

所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

“鲁迅的作品”和“《孔乙己》”是“包含关系”,不是“全

同关系”,违反“同一律”。

②庄子曰:“ 请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾

知之而问我,我知之濠上也。

惠子问的“安”是“怎么”的意思,庄子回答的“安”是“ 哪里”的意思,违反“同一律”。

课堂练习

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。“

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

客人的意思是“手指将汤弄脏了”服务员理解成“担心烫手”

,违反“同一律”。

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃

,都没有人来开门,我只好走了。”

之所以要“修门铃”是因为“门铃坏了”,可是还因为按门 铃没人开而离开,违反了“不矛盾律”。

“头骨小”和“小时候的头骨”不是同一个概念,耍戏法的人在转换概

念,违反了“同一律”。再者,“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑天 折了”,与事实“拿破仑并未天折”互相矛盾了,又违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我

都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

课堂练习

⑤在法国某地, 一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这

里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的 脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊 ”耍戏法 的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“读”和“不读”是“矛盾关系”,必有一真,不能同为假,违反“排中律”。

课堂练习

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

黑与白之间还存在其他颜色,违反“排中律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,

偏偏在这时候, ——这就可见是一个谬种!”

用一个人的死亡时间,推测出“是一个谬种”的结论,违反 “充足理由律”。

⑨你是否已经停止了对我的毁谤 请回答“是”或者“不是”!

这个问题的回答应该是“有”或者“没有”违反“同一律”。

逻辑规律 公式 要求 (同一时间同一方面对 同一对象)

逻辑错误

同一律 A是A 如果是真就是真 如果是假就是假

偷换概念;

偷换论题;

矛盾律 A不是非A 不能同时肯定 不能同真,必有一假 (矛盾关系、反对关系)

自相矛盾(两可);

悖 论 ;

排中律 A或者非A 不能同时否定 不能同假,必有一真 (矛盾关系)

两不可;

充分理由律 一要有理由 二要理由真 三是必然推导

毫无理由; 虚假理由;

推不出 ;

×莎士比亚的《威尼斯商人》中:富家少女鲍西娅姿容绝世德性完 美。许多王孙公子来求婚。鲍西娅的父亲在遗嘱中规定要“猜匣 为婚”,否则要取消她的遗产继承权。鲍西娅家有三只匣子:金 匣子、银匣子和铅匣子。但只有一个匣子里放着鲍西娅的肖像。

匣子上分别刻着一句话:

金匣子上刻的是“肖像不在此匣中”;

×银匣子上刻的是“肖像在金匣中”

×铅匣子上刻的是“肖像不在此匣中

x旁边的一张大纸上写着:“这三句话中只有一句是真话。”

鲍西娅父亲的遗言是:猜中鲍西娅的肖像放在哪企匣子,鲍西娅

赚婚里的话和银匣子里的话是矛盾 关 系 ,请根据 律

77

·先断定这其中必有一真话,

·再根据“这三句话中只有一句是真话”的提示,

·可以推断出铅匣子的话是假话,

·既然铅匣子的“肖像不在此匣中”是假话,

肖像就在铅匣子里的结论。

现场加试

×高超的语言艺术

×庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问

我。我知之濠上也。”

x 齐高帝尝与王僧度书毕、帝曰:“谁为第一。”僧度对曰:“臣书人臣

中第一,陛下书帝中第 一。”

×美国代团华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着

头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。

周思来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢

走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”( 偷换概念,违反同一律)

概 念

逻辑基本规律

辨别谬误

相容关系

不相容关系

同一律

排中律

全同关系

交叉关系

矛盾关系

发现潜藏

的逻辑谬

误

不矛盾律

充足理由律

课堂小结

包含关系

反对关系

学以致用

×①“五大道历史体验馆”项目以五大道历史为背景,以洋

楼文化为主线,结合历史图片、历史资料、历史物品、历 史人物,通过多媒体手段,展现当年的洋楼生活。(2015 年天津高考)(概念混乱)

×②据《太平广记》记载,岐州富豪开设的私家旅馆可以容

纳千人食宿,不可谓世所罕见。(2020年天津卷)(否定 失当)

学以致用

×③除了驾驶员要有熟练的驾驶技术、丰富的驾驶经验之外,汽车本

身的状况,也是保证行车安全的重要条件之一。(两面对一面)

×④《朗读者》开播后,许多广电名嘴、企业职工、机关干部、退休

教师、留学生吟诵社等朗诵爱好者,纷纷加入文化经典诵读的行列。

(2017年浙江高考)(不合事理)

学以致用

×⑤近两年来,他的科研成果的水平又有了新的提高,其中有两项不但达

到了国际先进水平,而且填补了国内这方面的空白。(递进关系不当)

×⑥说起饺子,每一个中国人都不感到陌生,中国的饺子对外国人也

充满了难以抗拒的诱惑。(主客体颠倒)

学以致用

×⑦除了留队的颜骏凌和蔡慧康等悍将之外,孙祥、孔卡和吉安

等三名球星的加盟也将极大地提升了上港队的整体实力。(自

相矛盾)

×⑧他出生时天昏地暗、飞沙走石,注定此生不凡。(强加因果)

生活中的逻辑谬误——你怎样回 答

×西方媒体曾“挑衅性”地询问任正非:您大体上是共产

主义者还是资本主义者 您是否需要两者选其一

这一问,就显现出询问者已有的“看法”:你要么是

“共产主义者”,要么是“资本主义者”。不知道,这

“概念”的获得,“事实”是什么

×任正非用“事实”回答了对方:我们可能是“员工资本

主义”。

在真理面前, 一千个权威抵不上

一个谦恭的逻辑推理。

[学习目标J

1、从具体的语言材料中概括出推理过程。

2、初步认识三段论、条件推理、排除法(选言推理)、归纳、类比等若

干推理形式,自觉运用这些推理形式解读文本,解决问题。

二、运用有效地推理形式

从一个或几个已有的判断推出一个 新判断的思维形式叫作推理。

推理所依据的已有的判断叫作推理 的前提,推出的新判断叫作推理的 结论。

推理

(依据个别与一般的关系)

三段论

充分条件推理

必要条件推理

排除法

二难推理

类比推理

注:非完全逻辑学专业术语,常见的几种推理方法

演绎推理

(一种推理方法,由 一般原理推出关于特

殊情况下的结论)

归纳推理

演绎推理之三段论

三段论推理是由一个共同概念把两个判断连接起来,得出一个 新的判断作为结论的推理。整个推理由三个简单判断组成,所 以称“三段论”。例如:

所有的虚词都是词

所有的介词都是虚词

所有的介词都是词 一般前提和结论之间用横线隔开

推理形式:

所有M都是P

所有S都是M

所有S都是P

注 :习惯上一般用M 表示中项,用P表示大项,用S表示小项 虚词 词 介词

×熊友兰有十五贯钱

×熊友兰是杀死尤葫芦的罪犯

×其推理形式概括为:

×所有M都是P

×所有S都是P

×所有S都是M

P

M S

x 但并不是所有符合三段论定义的推理形式都是有效的,《十五贯》中 过于执的推理就是一个无效的三段论。过于执得推理过程为:

×杀死尤葫芦的罪犯有十五贯钱

×依据这种逻辑性质进行充分条件推理时,

×如果肯定了前件,结论就可以肯定后件; ×如果否定了后件,结论就可以否定前件。

×如果谁得了肺炎p, 那么他就一定发烧q ×小张得了肺炎p

x 所以小张一定发烧q

×如果谁得了肺炎p, 那么他就一定发烧q ×小张没有发烧q

×所以他没有得肺炎p

演绎推理之充分条件推理

×所谓“充分条件”,就是有这个条件,就一定有相应的结论。通常用“如果 p, 那 么q” 的形式表示p是q的充分条件。 一般称p为前件,称q为后件。

×其所断定的前件和后件的关系是:前件真,后件就一定真。反过来看,后件 假,前件就一定假。

·第一种有效形式: ·肯定前件

·如果p, 那么q

。P

o q

·第二种有效形式:

·否定后件

·如果p, 那么q

·并非q

●并非p

x 袁滋的推理过程概括为:

×如果县官以土换金P, 那么是金子应该很重很多人抬q

x 事实上运“金”的只有两个人,用竹扁担(不重且两人)。 非q

×所以县官不可能以土换金。非 P

定真。

× 依据这种逻辑性质进行必要条件推理时,

× 如果否定了前件,结论就可以否定后件;

× 如果肯定了后件,结论就可以肯定前件。

× 用三角形和直角三角形描述必要条件推理,怎样概括 × 只有是三角形p,才能是直角三角形q

x不是三角形p

× 所以一定不是直角三角形q

× 只有是三角形p,才能是直角三角形q

x是直角三角形q

× 一定是三角形p

× 例如:①《晏子使楚》

演 绎 推 理 之 必 要 条 件 推 理

× 通常用“只有p, 才q”的形式表现必要条件关系,p是q的必要条件,没有p就没有q。其 所断定的前件和后件的关系是:前件假,后件就一定假。反过来看,后件真,前件就一

第一种有效式:

只有p , 才 q

并非p,

非q

第二种有效形式:

只有p,才q

q

p

器充分条件:

x 如果-就一 只要-就一、 一就--是--必须-

家所有-都=

繁必要条件:

紧 只 有 - 才 除 非 - 才 = 一 是 - 的 前 提 对 - 不 可 或 缺

充分条件、必要条件常用关联词

学以致用:《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

中有这样一段文字:

从遗传学的分离律观点看,纯种水稻品种的第二代是不会有分离的,只

有杂种第二代才会出现分离现象。今年它的后代既然发生分离,那么可

以断定去年发现的性状优异稻株是一株“天然杂交稻”的杂种第一代。

解析:在研究杂交水稻的过程中,袁隆平的这一则推理就是典型的必要

条件肯定后件式推理,推理过程如下:

只有杂种水稻的第二代,才会出现分离现象( 只 有p, 才 q)

→它的后代发生分离,它的后代是杂种水稻第二代(它本身是杂种水稻

第一代)。( 有q, 故有p)

x 原地和下游都没有,

× 那就只能在上游了。

推理形式可以这样概括:

x 一件事共有n种可能存在,排除了(n-1)种可能,剩下最后一种成为必然。

演绎推理之二难推理P84③人们常运用这种推理逼使对方在两种情况下作出

选择,不管选择哪种,都令对方陷入进退维谷。

推理过程如下: 推理形式

× 如果我去劝解,黛玉会烦恼郁结于心而致疾

× 如果我不去功解,黛玉会过于伤感而致疾

× 或者我去劝解,或者我不去劝解

× 总之黛玉会致疾

×演绎推理之排除法P94②推理过程如下:

x 如果确定石兽还在河中,要么在原地,要么在下游,要么在上游。

如果p, 那么r

如果q, 那么r p或者q

总之r

归纳推理

×人们认识事物,总是先通过观察、实验和社会调查等途径搜集有关对象的事实

材料,对它们进行整理和加工,得到一些个别性或特殊性知识。然后以这些 个别性或特殊性知识为前提,推出一般性的结论。这种推理形式叫作归纳推理。 其前提小,结论大,前提真,结论不一定真,是或然推理。

推理形式: 三段论推理过程:

S1是P 事物因稀缺而珍贵

S2是P 白菜(芦荟)是事物

Sn是P 白菜(芦荟)因稀缺而珍贵 所 有S是P

推理过程概括如下: 白菜因稀缺而珍贵 芦荟因稀缺而珍贵 事物因稀缺而珍贵

推理形式: S是P

S1是S

S1是P

的。但是,为什么邹总受蒙敲,王也会受蒙 蔽呢 邹忌自己受蒙蔽,是因为那些进言的人 和他存在“私”“畏”“有求”的关系,而 向王进言的人和王也有类似关系。

推理过程:

A我身边的人和我有情感利害关系c,

他们没有告诉我关于我和徐公就美的真相d

B大王身边的乃至普天下的人和大王都有情感 或利害关系c

他们也不会告诉大王一些事情的真相d

推理形式:

A对象具有c、d属性

B对象也具有c属性

B对象也具有d属性

人们认识事物,常常会用已经 认识的某个或某类事物去推断 尚未认识的另一个或另一类事 物。这就需要运用类比推理。

类比推理就是根据两个或两类 对象在一些属性上相同或相似, 推出它们在其他属性上也 相同或相似的推理。

类比是一个伟大的引路人。 ——波利亚

蛙眼——跟踪卫星

蝙蝠——雷达

……仿生学

《邹忌讽齐王纳谏》结论是“王之蔽甚矣”, 它是如何推出的呢 从邹忌自己受到蒙蔽推出

类比推理

学以致用:请简述案例的推理过程。

×东方朔喝了汉武帝的“不死酒”,汉武帝要杀他。东方朔说:“你杀

死我了,说明不死酒假的,这又何必杀我。如果杀不死我,不是 白费劲吗 ”

×你或者杀死我,或者杀不死

×杀死,不死酒是假的,你不该杀我

×杀不死,白费劲,还是不该杀我,

×总之,不该杀我

请迅速划出下面四个题中表明句子逻辑关系的词语。

例5. 【2017全国卷I】3. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是

不P X 就不 必g 变化进行伦理审视、讨论气候的正 义问题。

B如果气候 或协定的长期目标能落实 那么 月g 可以得

到保证。

C.只有每个人都控制“碳足迹”,从而实现了代际共享,才能避免“生 态赤字”。

D. 气候容量的公平享有是很复杂的问题,气候正义只是理解该问题的一 种视角。

【2017全国卷Ⅱ】3A如 果 不D 使青花瓷作为商品大量生产和外

销,青花瓷可能就不会q

【2019全国卷】3 C.老舍如果。“不不p 人民结为莫逆的好友,就 写不 9 实的作品的。”这与文中情感共同体的理念是相通的。

推理分类 前提与结论 前提与结论

前提与结论

是否有必然联系

演绎推理 一般性前提 推出 个别性结论 前提范围大 结论范围小

必然推理

归纳推理 个别性前提 推出 一般性结论 前提范围小 结论范围大

或然推理

(除完全归纳推

理外)

类比推理 一般性前提推出一般性 结论 个别性前提推出个别性 结论 前提结论范围 大小同

或然推理

×林庚细致辨哲“今秋岚”的庭肉木辞是文蔬赏中的逻

辑 ; ·木叶下,江波连,秋月照浦云歇山——疏朗

×S1 是P ·亭皋木叶下,陇首秋云飞——疏朗

戍忆辽阳——疏朗 ,

×所有S是P 滋养理性精神,

×王安石驳斥对变法奖非难,这是治国理鉴中的逻辗高思维品质。

×所有M都是P 希望在今后的学习生活中,

× 明(第二段)

。

,

,

理

理

理

得

条

入

气

致

情

大

细

入

石

的

武

安

庚

之

王

林

烛

如

如

如

斥

析

析

驳

辨

分

法之理得矣

法名实已

变

变

安石

安石

·

·

所有S都是P

所有S都是M

力

规

维

维

辑

思

思

逻

强

究

习

增

研

学

疏朗的

十年征

木叶营造的意境是

九月寒砧催木叶,

·

·

是P

是P

n

2

S

S

·若亡郑而有益于君 那 么q·邻之厚,君之薄也

·不要亡郑

x 烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻

辑;

x 如 果p, ×并非q ×并非p

小

结

三 、 采 用 合 理 的 论 证 方 式

[学习目标J

一、认识合理的论证方法,能识别论证的“隐含

前提”。

二、辨别常见的间接论证方式。

三、尝试运用“虚拟论敌”的方法完善论证。

论证完整

×论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反

驳都属于论证。论证要素和推理要素具有—一对应的关系。

论点对应推理的结论,论据对应前提,论证形式对应推理形式

结 论

推论形式 前 提

论 点

论证形式

论 据

论 证

推 理

看下面的例子,找找当中论证是否存在问题

月 此 有 木 , 数 好 流 史 雄 , 无 处 不 每 。

央 雄 , 一 心 为 国 ,

放 。 你 行 结 在 与 故 人 沙 过 程

英雄无处不在— 英雄是 【偷换论题】

英雄是…象征。 【偷换概念】

一 的 战 舰 狼 狠 地 撞 向 故 舰 , 只 为 民

疾 的 等 产 , 牺 牲 目 我 ; 在 抗 日 战 争 , 仍 有 一 大 批 爱 国 主 义 的 英 勇 志 壮 然 牺 牲 , 例 如 邱 少 不 和 战 继 光 ;

士 解 放 战 争 中 , 水 才 战 役 一 夜 之 间

夹 了 八 1 连 长 , 张 笛 清 为 笑 击 班 成 了 , 在 战 场 上 与 敌 人 撕 杀 。 他 们 是

# 年 ■

抗日战争—邱少云、戚继光 【论点论据不同一】

一篇合理的议论文需要满足的要求

×论 点 :概念准 确 ,内涵和外延清晰,在同一语境下前 后统一。

×论据:论据真实,论据的阐释合理。

×论证:1、演绎推理,要求前提为真,推断严谨。

2、归纳推理,实体数量足够,有紧密的相关性。

自读例文,梳理论点和论据

论点:高中生须少读些悲剧性作品

个

论据1:多读悲伤的作品,不断浸染悲剧中的 忧伤、恐怖、荒谬、阴冷种种毒素后,会让高 中生的性格底色变得忧郁。

论反

论据2:多读悲剧性作品,会形成比较悲观的意

识 。

二、1.论证的隐含前提

×在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来 的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的背后,还有 一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假 设称作隐含假设。

论据2:草料棚的人没有惊醒

隐含前提2:狗吠叫

会惊醒草料棚的人

论据1:狗没有吠

隐含前提1:不熟悉的

人牵走马狗会吠叫

论点:牵走马的人是狗熟悉的

隐含前提:塞个人提出论断的背后,有位没有明确说

当,但内确信的视念,这是他得出论断的隐含前提。

×例:某些家长说,大学填报志愿你最好报文科,因为你是 女生。

论断 隐含前提

合理与否

高考报志愿你最好报 文科,因为你是女生。 女生只擅长文科不 擅长理科。

不合理

论断 隐含前提

合理与否

长辈是为你好,要听从他 们的建议

学生上课走神看窗外飞过 的蝴蝶,老师批评说: “你不尊重老师。”

生活中的例子

论断 隐含前提

合理与否

长辈是为你好,要听从他 们的建议 建议用意善良等同于 建议本身合理

不合理

学生上课走神看窗外飞过 的蝴蝶,老师批评说: “你不尊重老师。” 学生上课不走神就是 尊重老师

不合理

生活中的例子

论断 隐含前提

合理与否

巫医乐师百工之人,君 子不齿,今其智乃反不 能及,其可怪也欤

此情无计可消除,才下 眉头,却上心头。

课本中的例子

论断 隐含前提

合理与否

巫医乐师百工之人,君 子不齿,今其智乃反不 能及,其可怪也欤 百工之人智慧本就不如 君子,显示了韩愈作为 封建士大夫的阶级局限 性。

不合理

此情无计可消除,才下 已用遍所有的“计” 眉头,却上心头。 (赏花、小睡、荡 舟 、 盼 雁 、望月)

文学中的“无理而有情”

课本中的例子

自读例文,梳理论点和论据

论点:高中生须少读些悲剧性作品

论据1:多读悲伤的作品,不断浸染悲剧中的 忧伤、恐怖、荒谬、阴冷种种毒素后,会让高 中生的性格底色变得忧郁。

论据2:多读悲剧性作品,会形成比较悲观的意

识 。

隐含前提1:

隐含前提2:

论断 隐含前提

合理与否

多读悲剧,就会让 高中生形成悲观的 认识 读了悲剧,人就 会悲观

不合理

论断 隐含前提

合理与否

多读悲剧性作品会 让人性格变忧郁 阅读会形成一个 人的性格

不合理

论断 隐含前提

合理与否

重读你最近的作文,借助表格反思每一个理由是否成立。

二、2.辨别间接论证

×排除法,是依据类比对比及可行性进行的判断进行对事物存在的假

命题的排除方式。

人的正确思想是从哪里来的 是从天上掉下来的吗 不是。是 自己头脑里固有的吗 不是。人 的正确思想,只能从社会实践中 来,只能从生产斗争、阶级斗争 和科学实验这三项实践中来。

或者a, 或者b, 或者C。

不能a, 不 能b。

只能C。

排中律确定论题为真的论证方法O

例 :

“ 我们必须坚定不移地高举邓小平 理论的伟大旗帜。因为旗帜问题至 关重要,如果我们丢掉这面旗帜, 实际上就是根本否定党的十一届三 中全会以来已被实践充分证明了的 正确路线,就是要放弃改草开放的 基本国策,这是全党、全国人民绝 对不会同意的”

论题:p

反论题:非p

论证:如果非 p, 则可合乎逻辑地推出q q假

所以,非p 为假

p 或者非p(排中律)

所以,p

反证法是通过证明与论题相矛盾的论断为假,然后根据

第例如,“逆境有利出人才”的命题,

不但经不住事实(历史的和现实的)

检验,而且也经不住逻辑的推敲。试 想,如果“逆境有利出人才”的命题 能够成立,那么我们为了造就更多更 好的人才,就应该为青少年去创造

“逆境”了,如此推演下去。“改善 协学条件”“创造良好的家庭环境” 不都反而不利出人才了吗 真是荒谬 之极!

被反驳的论题:p

论证:假定p为真

如果p为真,则可合乎逻辑地推出q q假

所以,p为假

归谬法是一种常用的反驳方法。

这种方法由被反驳的判断(对方的论题或论据)合乎逻

辑导出一个荒谬的结论,从而揭露它的虚假性。

网上说“帅极必单”,如果这样的话,我这种单身一辈子的人,

×有人说“使人快乐的东西都是好的”,如果这样的话,毒品也

学生习作 :

3.在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为

“虚拟论敌”。这个“论敌”可能会对我们的论点举出反例

或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性, 抑或指出论证中存在的逻辑问题。面对这些可能受到的攻击, 我们再进一步考虑采取怎样的措施能使自己的论证免于或抵

御这些攻击。

一般论证: 依据 →结 论

以“兼听则明”为论题写一篇议论文,写作者可能一下 子想到齐王和邹忌、李世民和魏征等大量事例,于是有 了这样一个提纲:

论 点 :兼听则明。

正面的例子:“齐王纳谏”等。

反面的例子:“晁盖丧命”等。

反驳

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。 或目 :六国互丧,率赂秦耶 曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独 完。故曰:弊在赂秦也。

审题——“黄金三问”1.这个说法能成立吗 (停下思考,学会质疑) 2.有没有相反或例外的情况 (追求合理与完善思维,不是为了标新 立异)3.如果成立,需要什么条件 (合理化,使逻辑严谨,表达准 确)

引入虚拟论证:依据 限定 一 结论

x 现在,试引入“虚拟论敌”,想一想:这个“论敌”会从哪

些方面攻击现有的论证呢

×①“兼听”就一定“明”吗 (针对观点)

×②“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是所得 越多越糊涂啊。(针对论据)

×③齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音, 但李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才 算兼听 (针对论据)

独立思考,善断

“听”不能

代替“断”

兼听则明

父子骑驴

李世民有时只

听魏征

拓宽视野,包容

“听”在“多” 更在“异”

三人成虎

齐王听面刺、 进谏、谤讥

齐王纳谏

晁盖丧命

(2019年全国卷I) 阅读下面的材料,根据要求写作。

ד民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜 寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生 活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙, 劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给 人工智能啊!”也有的说: “劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干 花点 钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这 引起了人们的深思。

×请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议 大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。

X 要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。