14.1《故都的秋》课件 (共29张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件 (共29张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-10 15:04:36 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

故

都

秋

的

郁达夫

美学家说:

一片自然风景就是一个心灵的世界。

诗人说:

秋天就像一条深沉的河流在歌唱,

河流两岸荡漾着我心思。

不尽长江滚滚来。

无边落木萧萧下,

——《登高》

枫叶荻花秋瑟瑟。

——《琵琶行》

故都的秋 郁达夫

学习目标:

1.了解郁达夫及文章的创作背景,积累文学常识。

2.概括并鉴赏文中的五幅秋景图,掌握文中以情驭景、以景显情、情景交融的写法。

3.分析并鉴赏文章中的衬托和对比手法,学习并应用到写作实践中。

4.体会作者对故都的赞美和眷恋之情以及文中流露出的悲凉、伤感之情的由来,从而深层次理解本文的丰富内涵。

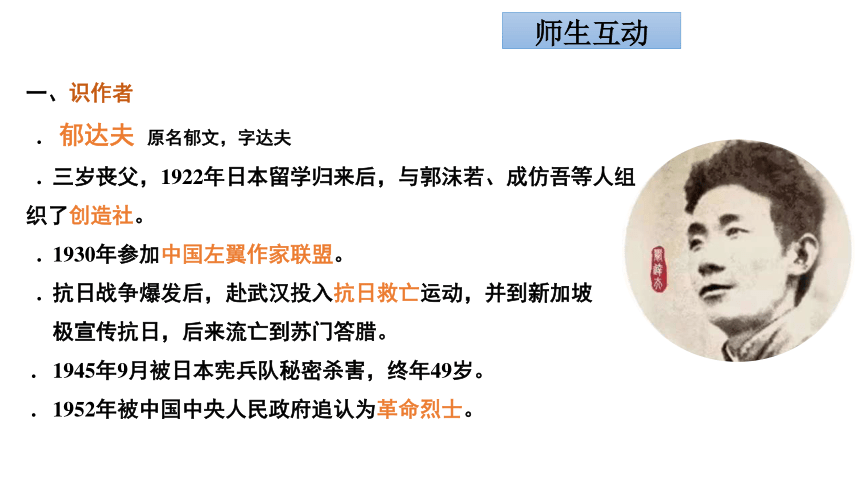

一、识作者

. 郁达夫 原名郁文,字达夫

. 三岁丧父,1922年日本留学归来后,与郭沫若、成仿吾等人组织了创造社。

. 1930年参加中国左翼作家联盟。

. 抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡

极宣传抗日,后来流亡到苏门答腊。

. 1945年9月被日本宪兵队秘密杀害,终年49岁。

. 1952年被中国中央人民政府追认为革命烈士。

师生互动

作品主要有:

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《薄奠》

中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》 《出奔》

散文名作:《故都的秋》《北平的四季》《怀鲁迅》

[伴读] ①郁达夫曾说自己是“一出结构并不很好而尚未完的悲剧”,但至始不服输的气节和亲人的疼爱,偏让这出悲剧走出国门、走向世界,走出了波澜壮阔的一生。

二、知背景

1933年-1936年郁达夫受白色恐怖的威胁,从上海迁居杭州退隐到闲适的山水之间。

1934年7月,他不远千里,从杭州经青岛来到北平,再一次饱尝了故都的秋味,并写下了这篇散文。

郁达夫北京故居

(前海北沿11号院)

【文体知识】

在中国古代文学中,散文与韵文、骈文相对,不追求押韵和句式的工整,这是广义上的散文;在中国现代文学中,散文指与诗歌、小说、戏剧并行的一种文学体裁,这是狭义上的散文。

概念:

特点:

形散神聚:”形散“既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。散文写人写事都只是表面现象,从根本上说写的是情感体验。

意境深邃:注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

语言优美凝练

题目是能否换成“北平的秋”?

不能。“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感,并带有眷恋之感。“故都”二字意味着北平不再是垂拱天下的政治中心,亦非京都繁华之地,但却是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都。

【整体感知】

【结构梳理】

读第一部分,北国和南国的秋具有什么特点? 为何要提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉 (文眼)

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,突出北国之秋更有味,更切合作者的心境,也表达出作者对北国之秋的热爱与向往之情。

读第二部分,给五幅秋景图命名。并赏析:这几幅秋景图是如何突出故都之秋(清、静、悲凉)的特点的?

秋晨院景

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日胜果

秋景小院图

意象:破屋、破壁腰

青天、日光

牵牛花(蓝白)

秋草

色彩:

蓝、白、枯黄

手法:

驯鸽的飞声

冷色调

衰败、冷清(清)

以动衬静(静)

作者偏好冷色,蓝朵增添了萧瑟的秋意,营造北国情调的清冷氛围,对应北国之秋的悲凉,更反映他孤寂落寞的心态。

作者为什么喜欢蓝白色的牵牛花?这反映了他什么情感?

秋景小院图

意象:落蕊、丝纹

——

细腻、清闲、落寞

(悲凉)

落蕊:声音也没有、气味也没有、只能感出一点点极微极柔软的触觉。

对生命流逝与日渐衰老的落寞与悲凉感

秋槐落蕊图

听、嗅、触多感官结合(静)

意向:秋蝉、残声

——

寂寥(悲凉)

手法:嘶叫的秋蝉

——

渲染了秋冷清悲凉的气氛,同时也暗示着生命的衰亡。

以动衬静(静)

秋蝉残鸣

意象:

(悲凉)

色彩:

灰沉沉(灰)、单衣(青布)

手法:咬着烟管、缓慢悠闲声调、

微叹互答

冷色调(清)

细节描写 (生活悠闲)

云散雨霁谁点缀,

桥头斜影叹秋凉。

秋雨话凉图

灰沉沉的天底、凉风、

云卷、急雨

意象:

将熟未熟小椭圆形枣、细叶

——秋季颜色之变化

色彩: 淡绿微黄

——

清、静、淡色(清)

秋日胜果图

(1)在故都,秋天可选取的景物非常多,火一样的香山红叶,秀丽的北海公园等等,无不映出秋天的倩影,作者为什么只选取上述秋景来写呢?

合作探究

“一切景语皆情语。” 文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影,是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

客观方面:这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。

主观方面:有三个因素:

第一、跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;

第二、也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视;

第三、还跟作家的文艺观和审美追求有关。郁达夫提倡“静”的文学,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情。”

①这一段通过古今中外的引证,说明感秋处处有,而中国

文人最为突出,而秋的深味非北方莫属,这样写还是为了突出北国之秋。

②也使整篇文章的情、景、理相互交融,充实了内容,深化了主题。

第11段的大段议论写了什么内容 其作用是什么

文章结尾两段再次提到北国的秋和南国的秋,用意何在

运用了什么手法

原文:南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

多次写到南国之秋的用意

对北国之秋的感受:

“清 ” 、“静”、“悲凉”

对南国之秋的感受:

“慢 ”、“润”、“淡”

(对比衬托)热爱、赞美和眷恋故都之秋

黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”让人感到味润、味浅、味淡、味短。

悲秋 、颂秋?

讨论交流

开头:秋天,无论是什么地方的秋天,总是好的。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝“秋”,这故都的秋味。

结尾:秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

(1)直接抒发了作者对秋天的热爱、向往、眷念之情。

(2)对行将流逝的故都文化,对故都朝不保夕的危险处境,这段文字不仅让人读出了作者的眷念和挚爱,读出了作者心境的苍凉和无奈,更让人读出了一种誓与之共存亡的悲壮和凛然,一种文化人对文化的执著、捍卫和坚守。

一语天然万古新,

去掉豪华见纯真。

清水出芙蓉,

闲笔出真情。

郁达夫笔下的故都的秋:

一曲悲凉的颂歌

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~12段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(13~14段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

知识构建

故

都

秋

的

郁达夫

美学家说:

一片自然风景就是一个心灵的世界。

诗人说:

秋天就像一条深沉的河流在歌唱,

河流两岸荡漾着我心思。

不尽长江滚滚来。

无边落木萧萧下,

——《登高》

枫叶荻花秋瑟瑟。

——《琵琶行》

故都的秋 郁达夫

学习目标:

1.了解郁达夫及文章的创作背景,积累文学常识。

2.概括并鉴赏文中的五幅秋景图,掌握文中以情驭景、以景显情、情景交融的写法。

3.分析并鉴赏文章中的衬托和对比手法,学习并应用到写作实践中。

4.体会作者对故都的赞美和眷恋之情以及文中流露出的悲凉、伤感之情的由来,从而深层次理解本文的丰富内涵。

一、识作者

. 郁达夫 原名郁文,字达夫

. 三岁丧父,1922年日本留学归来后,与郭沫若、成仿吾等人组织了创造社。

. 1930年参加中国左翼作家联盟。

. 抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡

极宣传抗日,后来流亡到苏门答腊。

. 1945年9月被日本宪兵队秘密杀害,终年49岁。

. 1952年被中国中央人民政府追认为革命烈士。

师生互动

作品主要有:

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《薄奠》

中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》 《出奔》

散文名作:《故都的秋》《北平的四季》《怀鲁迅》

[伴读] ①郁达夫曾说自己是“一出结构并不很好而尚未完的悲剧”,但至始不服输的气节和亲人的疼爱,偏让这出悲剧走出国门、走向世界,走出了波澜壮阔的一生。

二、知背景

1933年-1936年郁达夫受白色恐怖的威胁,从上海迁居杭州退隐到闲适的山水之间。

1934年7月,他不远千里,从杭州经青岛来到北平,再一次饱尝了故都的秋味,并写下了这篇散文。

郁达夫北京故居

(前海北沿11号院)

【文体知识】

在中国古代文学中,散文与韵文、骈文相对,不追求押韵和句式的工整,这是广义上的散文;在中国现代文学中,散文指与诗歌、小说、戏剧并行的一种文学体裁,这是狭义上的散文。

概念:

特点:

形散神聚:”形散“既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。散文写人写事都只是表面现象,从根本上说写的是情感体验。

意境深邃:注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

语言优美凝练

题目是能否换成“北平的秋”?

不能。“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感,并带有眷恋之感。“故都”二字意味着北平不再是垂拱天下的政治中心,亦非京都繁华之地,但却是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都。

【整体感知】

【结构梳理】

读第一部分,北国和南国的秋具有什么特点? 为何要提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉 (文眼)

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,突出北国之秋更有味,更切合作者的心境,也表达出作者对北国之秋的热爱与向往之情。

读第二部分,给五幅秋景图命名。并赏析:这几幅秋景图是如何突出故都之秋(清、静、悲凉)的特点的?

秋晨院景

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日胜果

秋景小院图

意象:破屋、破壁腰

青天、日光

牵牛花(蓝白)

秋草

色彩:

蓝、白、枯黄

手法:

驯鸽的飞声

冷色调

衰败、冷清(清)

以动衬静(静)

作者偏好冷色,蓝朵增添了萧瑟的秋意,营造北国情调的清冷氛围,对应北国之秋的悲凉,更反映他孤寂落寞的心态。

作者为什么喜欢蓝白色的牵牛花?这反映了他什么情感?

秋景小院图

意象:落蕊、丝纹

——

细腻、清闲、落寞

(悲凉)

落蕊:声音也没有、气味也没有、只能感出一点点极微极柔软的触觉。

对生命流逝与日渐衰老的落寞与悲凉感

秋槐落蕊图

听、嗅、触多感官结合(静)

意向:秋蝉、残声

——

寂寥(悲凉)

手法:嘶叫的秋蝉

——

渲染了秋冷清悲凉的气氛,同时也暗示着生命的衰亡。

以动衬静(静)

秋蝉残鸣

意象:

(悲凉)

色彩:

灰沉沉(灰)、单衣(青布)

手法:咬着烟管、缓慢悠闲声调、

微叹互答

冷色调(清)

细节描写 (生活悠闲)

云散雨霁谁点缀,

桥头斜影叹秋凉。

秋雨话凉图

灰沉沉的天底、凉风、

云卷、急雨

意象:

将熟未熟小椭圆形枣、细叶

——秋季颜色之变化

色彩: 淡绿微黄

——

清、静、淡色(清)

秋日胜果图

(1)在故都,秋天可选取的景物非常多,火一样的香山红叶,秀丽的北海公园等等,无不映出秋天的倩影,作者为什么只选取上述秋景来写呢?

合作探究

“一切景语皆情语。” 文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影,是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

客观方面:这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。

主观方面:有三个因素:

第一、跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;

第二、也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视;

第三、还跟作家的文艺观和审美追求有关。郁达夫提倡“静”的文学,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情。”

①这一段通过古今中外的引证,说明感秋处处有,而中国

文人最为突出,而秋的深味非北方莫属,这样写还是为了突出北国之秋。

②也使整篇文章的情、景、理相互交融,充实了内容,深化了主题。

第11段的大段议论写了什么内容 其作用是什么

文章结尾两段再次提到北国的秋和南国的秋,用意何在

运用了什么手法

原文:南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

多次写到南国之秋的用意

对北国之秋的感受:

“清 ” 、“静”、“悲凉”

对南国之秋的感受:

“慢 ”、“润”、“淡”

(对比衬托)热爱、赞美和眷恋故都之秋

黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”让人感到味润、味浅、味淡、味短。

悲秋 、颂秋?

讨论交流

开头:秋天,无论是什么地方的秋天,总是好的。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝“秋”,这故都的秋味。

结尾:秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

(1)直接抒发了作者对秋天的热爱、向往、眷念之情。

(2)对行将流逝的故都文化,对故都朝不保夕的危险处境,这段文字不仅让人读出了作者的眷念和挚爱,读出了作者心境的苍凉和无奈,更让人读出了一种誓与之共存亡的悲壮和凛然,一种文化人对文化的执著、捍卫和坚守。

一语天然万古新,

去掉豪华见纯真。

清水出芙蓉,

闲笔出真情。

郁达夫笔下的故都的秋:

一曲悲凉的颂歌

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~12段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(13~14段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

知识构建

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读