第2讲 中华文明的转型——铁器时代(春秋战国) 知识清单 2025届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第2讲 中华文明的转型——铁器时代(春秋战国) 知识清单 2025届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-12 10:26:29 | ||

图片预览

文档简介

第2讲:中华文明的转型——铁器时代(春秋战国)

知识点1:春秋战国之政局大动荡--列国纷争

1.背景

(1)东周:王室控制力削弱,“天下共主"地位丧失。

(2)诸侯:实力强大,大诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

2.表现

春秋 射王中肩 周王丧失“天下共主”地位,诸侯开始“大国争霸”,纷争不断

春秋五霸 齐国、晋国、楚国、吴国和越国先后建立霸权

战国 三家分晋、田氏代齐 韩、赵、魏三家大夫瓜分了晋国 齐国大夫田氏取代姜姓国君 (3)影响:三家分晋、田氏代齐是卿大夫夺权运动的高潮,终为周天子认可;标志着新兴地主掌权、封建制度开始建立

战国七雄 (1)七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏 、秦 (2)结果:周朝传统的政治秩序被破坏,各国国君纷纷称王,周王室于公元前256年被秦国吞并

春秋形势图 战国形势图

3.春秋与战国时期战争的性质

春秋时期 战国时期

性质 奴隶主争霸战争 地主阶级兼并战争

特点 规模小、讲究礼节程序、以阵地战为主 规模大、残酷性强、不讲礼仪、以野战和包围战为主

时代 奴隶制瓦解时期 封建制度形成时期

结果 冲击了奴隶制;使东周处于分裂局面 封建制确立;周亡,诸侯国逐渐减少,为秦统一奠定基础

4、影响

(1)灾难:诸侯征战不休,加重了人民负担,给人民带来了灾难和痛苦。

(2)制度:礼崩乐坏,“礼乐征伐自天子出”的局面不复存在,宗法分封制崩溃。

(3)变革:推动各国富国强兵的改革,打击贵族守势力,促进地主阶层崛起和新型生产关系发展(4)统一:大国兼并小国,诸侯国数目减少,为秦国最终统一创造了条件。

(5)民族:客观上促进了各地区,民族的交流,有于民族交融。

知识点2:春秋战国之民族关系——华夏认同

1.过程

(1)炎黄部落联盟,黄帝、炎帝被后世尊为华夏祖;夏、商、西周,发展形成了华夏族。

(2)春秋:中原各国自称“华夏",“尊王攘夷”周边戎狄蛮夷各族在频繁往来中也产生了华夏认同观念。

(3)战国:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液,更加稳定,分布更广泛,各族同源共祖观念发展(血缘认同、文化认同)。

2.意义

(1)民族:完成了中华民族的第一次大交融,利于中华民族精神和民族心理的形成。

(2)文明:为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

知识点3:春秋战国之经济大发展--铁器牛耕

根源:

铁犁牛耕使用,封建生产方式确立,生产力发展,井田制瓦解,土地私有制确立,个体农耕兴起。

2.表现

(1)农业

①耕作方式:

铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

②土地制度:

废井田,实行土地私有。

③经营方式:

从集体劳作发展为以家庭为单位的男耕女织生产模式。

④分配方式:

推动税制改革,如鲁国初税亩。

⑤水利工程:

都江堰、郑国渠、芍陂等。

(2)手工业

①分工:手工业分工更加细密

②家庭手工业:每家每户通过家庭手工业等途径补贴家用。

③冶铁技术:战国出现大量铁农具的范。

(3)商业

①货币:流通广泛,各国有布币、刀币、蚁鼻钱、半两钱、卢金等。

②城市:涌现出中心城市和大商人。

③格局:“工商食官"的格局被突破,私营和独立个体手工业者出现。

3.影响:社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,新兴地主崛起,上层建筑变革,变法成为潮流;也为百家争鸣的学术繁荣奠定了物质基础。

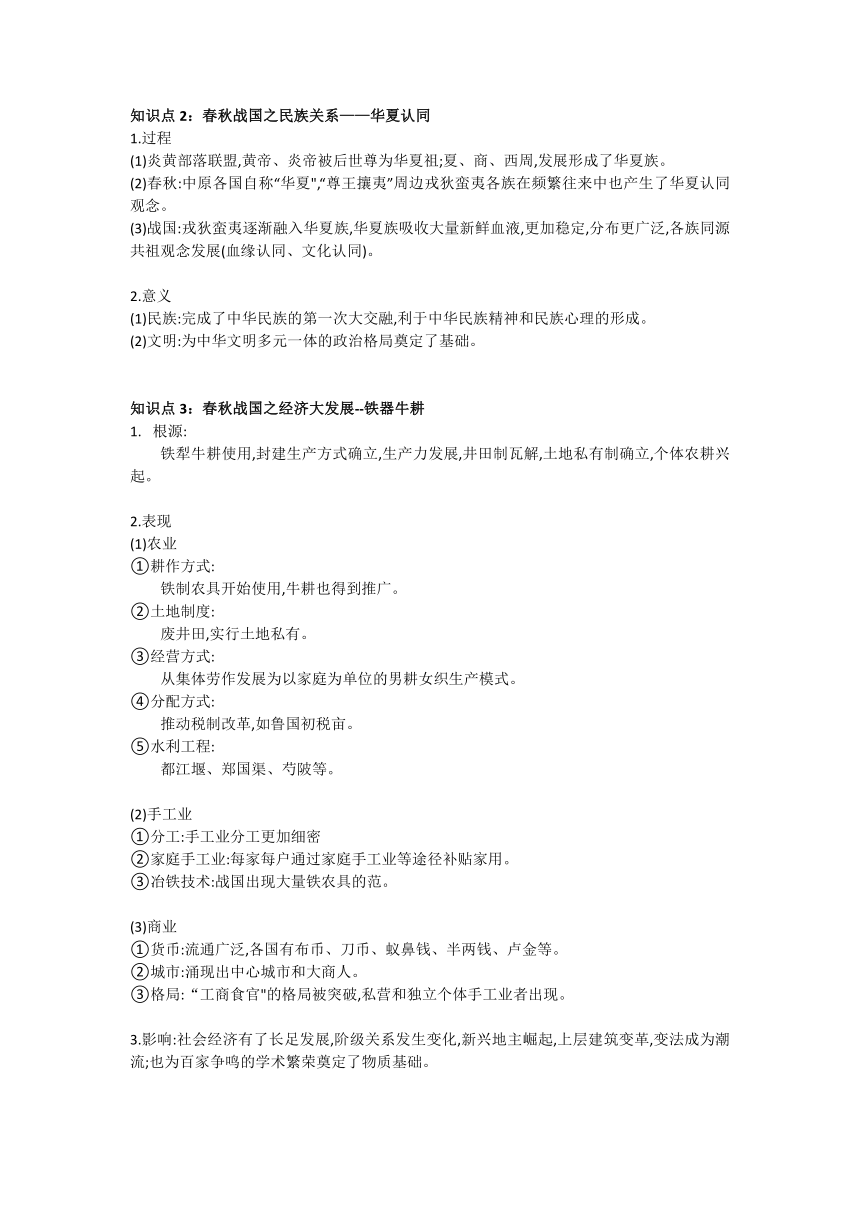

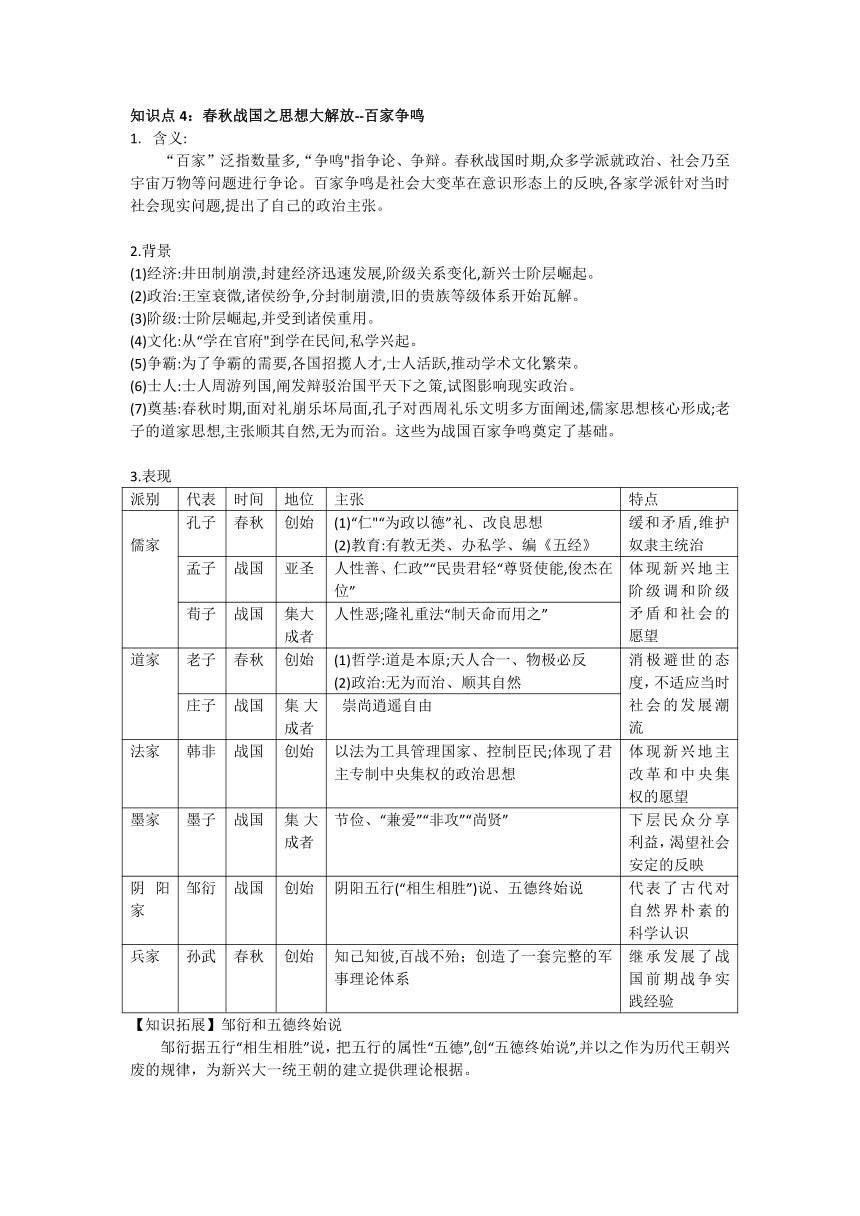

知识点4:春秋战国之思想大解放--百家争鸣

含义:

“百家”泛指数量多,“争鸣"指争论、争辩。春秋战国时期,众多学派就政治、社会乃至宇宙万物等问题进行争论。百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

2.背景

(1)经济:井田制崩溃,封建经济迅速发展,阶级关系变化,新兴士阶层崛起。

(2)政治:王室衰微,诸侯纷争,分封制崩溃,旧的贵族等级体系开始瓦解。

(3)阶级:士阶层崛起,并受到诸侯重用。

(4)文化:从“学在官府"到学在民间,私学兴起。

(5)争霸:为了争霸的需要,各国招揽人才,士人活跃,推动学术文化繁荣。

(6)士人:士人周游列国,阐发辩驳治国平天下之策,试图影响现实政治。

(7)奠基:春秋时期,面对礼崩乐坏局面,孔子对西周礼乐文明多方面阐述,儒家思想核心形成;老子的道家思想,主张顺其自然,无为而治。这些为战国百家争鸣奠定了基础。

3.表现

派别 代表 时间 地位 主张 特点

儒家 孔子 春秋 创始 (1)“仁"“为政以德”礼、改良思想 (2)教育:有教无类、办私学、编《五经》 缓和矛盾,维护奴隶主统治

孟子 战国 亚圣 人性善、仁政”“民贵君轻“尊贤使能,俊杰在位” 体现新兴地主阶级调和阶级矛盾和社会的愿望

荀子 战国 集大 成者 人性恶;隆礼重法“制天命而用之”

道家 老子 春秋 创始 (1)哲学:道是本原;天人合一、物极必反 (2)政治:无为而治、顺其自然 消极避世的态度,不适应当时社会的发展潮流

庄子 战国 集大成者 崇尚逍遥自由

法家 韩非 战国 创始 以法为工具管理国家、控制臣民;体现了君主专制中央集权的政治思想 体现新兴地主改革和中央集权的愿望

墨家 墨子 战国 集大成者 节俭、“兼爱”“非攻”“尚贤” 下层民众分享利益,渴望社会安定的反映

阴阳家 邹衍 战国 创始 阴阳五行(“相生相胜”)说、五德终始说 代表了古代对自然界朴素的科学认识

兵家 孙武 春秋 创始 知己知彼,百战不殆;创造了一套完整的军事理论体系 继承发展了战国前期战争实践经验

【知识拓展】邹衍和五德终始说

邹衍据五行“相生相胜”说,把五行的属性“五德”,创“五德终始说”,并以之作为历代王朝兴废的规律,为新兴大一统王朝的建立提供理论根据。

4. 意义

(1)性质:

是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)现实作用:

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

后世影响:

成为后世中华思想文化的源头,为中华文化形成奠基,影响深远

【图解历史】儒道法三种主要思想

知识点5:春秋战国之社会大变革——变法运动

1.原因

(1)经济:铁犁牛耕的出现使井田制崩溃、新兴地主崛起。

(2)政治:新兴地主要废除旧贵族特权,发展封建经济、巩固地主阶级统治。

(3)军事:诸侯国为在兼并战争中取胜。

(4)思想:百家争鸣提供了治国之策,特别是法家学说为变法提供了理论基础。

(5)直接目的:富国强兵。

表现

3. 主要内容——以商鞅变法为例

措 施 富 国 重农抑商,奖励耕织

强制大家庭拆散为个体小家庭

废井田,开阡陌”,授田于百姓

强 兵 废除世卿世禄制;奖励军功,剥夺和限制贵族特权

集 权 在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

评 价 积 极 性 顺应潮流:商鞅变法顺应历史流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法 奠基霸业:变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础 推动转型:以商鞅变法为代表的变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的中央集权的政治制度

局 限 性 对秦国:轻罪重罚,忽视伦理道压迫和剥削百姓,政权丧失道德支持对后世:商鞅迷信刑罚、片面扩大了暴力,是中国古代暴政思想的滥觞,开创重农抑商政策,为后世所遵循,客观上阻碍了商品经济的发展和社会进步;焚烧诗书造成人类文明成果的大破坏。

【概括总结】商鞅变法的特点

(1)措施全面:涉及政治、经济、军事、文化、司法、礼俗等方面。

(2)措施彻底:废除井田制,废除世卿世禄制。

(3)持续时间长:先后两次改革,具有长期性。

(4)推行力度大:在变法中,严厉打击旧贵族势加强思想控制,保证了变法进行。

(5)成效明显:废除了奴隶主贵族特权,促进了封建小农经济发展,使秦国国富兵强。

知识点6:春秋战国之政治制度与社会治理

官员选拔与管理:

春秋战时期,尚贤思想兴起,各国为争霸图强,纷纷举荐有才能的人为官,或依据军功大小授予官职

法律与教化

(1)春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法,

(2)春秋战国时期,出现德治与法治之争,在思界体现为儒家与法家之争。

户籍制度:

秦献公“为户籍伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

社会救济与优抚:

社会救济方面,孟子尖锐批评了统治者"途有饿莩而不发”的行为,《墨子·七患》指出“仓无备粟,不可待凶饥”。

【重点突破】

核心概念:

1.自然经济:自给自足的经济。相对于商品经济而言,侧重产品自己使用,很少进行商品交换。在原始社会就已出现。

2.小农经济

(1)含义:

以家庭为单位,男耕女织。其是侧重生产和生活的单位;是铁犁牛耕和土地私有的产物。产生于春秋战国时期,是封建时代最重要的农业生产基本模式。

原因:

铁犁和牛耕的出现、推广、生产技术的提高;农民拥有一定数量的生产资料。

特点:

以小农家庭为单位的经营方式,精耕细作;农业和家庭手工业相结合,“男耕女织”、自给自足的自然经济;具有分散性、封闭性、落后性、脆弱性。

(4)评价

①积极:

自给自足,生产积极性较高,有利于社会稳定;有利于精耕细作,促进封建经济的发展;是国家赋税的主要承担者;是中央集权制度及重农抑商政策形成的经济基础;有利于中国古代传统科技及文化的发展。

②消极:规模小,难以扩大再生产,难以产生技术突破;逢天灾人祸,容易破产;自给自足,阻碍商品经济发展,导致中国近代落后。

自耕农经济:

自己拥有土地,以家庭为单位进行生产;不受地主地租的剥削,是政府赋税和徭役主要承担者。

租佃经济:

地主将土地租佃给佃农,收取地租佃农是封建地租剥削的主要承担者,与地主存在依附关系。

【拓展延伸1】春秋战国时期的社会转型

项目 转型前 转型后

政治制度 实行分封制和宗法制,地方分权 分封制崩溃,宗法制被破坏,专制主义中央集权雏形出现

选官制度 实行世官制形成贵族政治 官员实行任命制度,形成官僚政治

经济制度 “工商食官”井田制,土地国有 工商业私营化,授田制,土地私有或国有

社会结构 宗族占主导,贵族地位高 小家庭形成,贵族衰落,士阶层崛起

思想文化 原始神学思想占主导,思想处于蒙昧状态 思想解放,百家争鸣思想理性化

教育制度 “学在官府”官办教育,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

【拓展延伸2】百家争鸣的现实价值

儒家的“仁政”思想对现代社会的安定具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;“有教无类”的教育理念为今天推行全民教育、素质教育提供了重要的理论依据。

(2)道家的"无为"思想主张顺应自然,对于增强环保意识、促进社会的可持续发展,具有现实意义。

(3)法家的法治、变革思想,对于当今中国的法治建设具有借鉴意义。

(4)墨家的“兼爱"“非攻”“尚贤"思想,成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的思想来源之一。

总结归纳

春秋战国时期所孕育的统一因素

(1)政治上

①西周末年,周天子权威已受到挑战。东周初,周天子实际上已失去“天下共主”的地位,诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数量减少,形成统一的趋势。

②各国的变法打击了旧贵族的势力,促进了旧制度的崩溃和新兴地主阶级统治的建立。商鞅变法使秦国势力强大,为统一准备了条件。

(2)经济上:春秋以来社会生产力提高,各地社会经济联系加强,各诸侯国经济交往频繁,这就为统一创造了经济基础。

(3)思想上:法家理论的形成和发展为以后建立中央集权的封建国家奠定了基础,为统一提供了理论武器。

(4)人心所向:长期战争给人民带来深重灾难,统一成为社会各阶级的共同愿望。

(5)民族关系上:民族凝聚力增强,“华夷之辨"观念相对淡薄,华夏认同增强,民族交融进一步加强,为统一奠定了坚实的民族基础。

知识点1:春秋战国之政局大动荡--列国纷争

1.背景

(1)东周:王室控制力削弱,“天下共主"地位丧失。

(2)诸侯:实力强大,大诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

2.表现

春秋 射王中肩 周王丧失“天下共主”地位,诸侯开始“大国争霸”,纷争不断

春秋五霸 齐国、晋国、楚国、吴国和越国先后建立霸权

战国 三家分晋、田氏代齐 韩、赵、魏三家大夫瓜分了晋国 齐国大夫田氏取代姜姓国君 (3)影响:三家分晋、田氏代齐是卿大夫夺权运动的高潮,终为周天子认可;标志着新兴地主掌权、封建制度开始建立

战国七雄 (1)七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏 、秦 (2)结果:周朝传统的政治秩序被破坏,各国国君纷纷称王,周王室于公元前256年被秦国吞并

春秋形势图 战国形势图

3.春秋与战国时期战争的性质

春秋时期 战国时期

性质 奴隶主争霸战争 地主阶级兼并战争

特点 规模小、讲究礼节程序、以阵地战为主 规模大、残酷性强、不讲礼仪、以野战和包围战为主

时代 奴隶制瓦解时期 封建制度形成时期

结果 冲击了奴隶制;使东周处于分裂局面 封建制确立;周亡,诸侯国逐渐减少,为秦统一奠定基础

4、影响

(1)灾难:诸侯征战不休,加重了人民负担,给人民带来了灾难和痛苦。

(2)制度:礼崩乐坏,“礼乐征伐自天子出”的局面不复存在,宗法分封制崩溃。

(3)变革:推动各国富国强兵的改革,打击贵族守势力,促进地主阶层崛起和新型生产关系发展(4)统一:大国兼并小国,诸侯国数目减少,为秦国最终统一创造了条件。

(5)民族:客观上促进了各地区,民族的交流,有于民族交融。

知识点2:春秋战国之民族关系——华夏认同

1.过程

(1)炎黄部落联盟,黄帝、炎帝被后世尊为华夏祖;夏、商、西周,发展形成了华夏族。

(2)春秋:中原各国自称“华夏",“尊王攘夷”周边戎狄蛮夷各族在频繁往来中也产生了华夏认同观念。

(3)战国:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液,更加稳定,分布更广泛,各族同源共祖观念发展(血缘认同、文化认同)。

2.意义

(1)民族:完成了中华民族的第一次大交融,利于中华民族精神和民族心理的形成。

(2)文明:为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

知识点3:春秋战国之经济大发展--铁器牛耕

根源:

铁犁牛耕使用,封建生产方式确立,生产力发展,井田制瓦解,土地私有制确立,个体农耕兴起。

2.表现

(1)农业

①耕作方式:

铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

②土地制度:

废井田,实行土地私有。

③经营方式:

从集体劳作发展为以家庭为单位的男耕女织生产模式。

④分配方式:

推动税制改革,如鲁国初税亩。

⑤水利工程:

都江堰、郑国渠、芍陂等。

(2)手工业

①分工:手工业分工更加细密

②家庭手工业:每家每户通过家庭手工业等途径补贴家用。

③冶铁技术:战国出现大量铁农具的范。

(3)商业

①货币:流通广泛,各国有布币、刀币、蚁鼻钱、半两钱、卢金等。

②城市:涌现出中心城市和大商人。

③格局:“工商食官"的格局被突破,私营和独立个体手工业者出现。

3.影响:社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,新兴地主崛起,上层建筑变革,变法成为潮流;也为百家争鸣的学术繁荣奠定了物质基础。

知识点4:春秋战国之思想大解放--百家争鸣

含义:

“百家”泛指数量多,“争鸣"指争论、争辩。春秋战国时期,众多学派就政治、社会乃至宇宙万物等问题进行争论。百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

2.背景

(1)经济:井田制崩溃,封建经济迅速发展,阶级关系变化,新兴士阶层崛起。

(2)政治:王室衰微,诸侯纷争,分封制崩溃,旧的贵族等级体系开始瓦解。

(3)阶级:士阶层崛起,并受到诸侯重用。

(4)文化:从“学在官府"到学在民间,私学兴起。

(5)争霸:为了争霸的需要,各国招揽人才,士人活跃,推动学术文化繁荣。

(6)士人:士人周游列国,阐发辩驳治国平天下之策,试图影响现实政治。

(7)奠基:春秋时期,面对礼崩乐坏局面,孔子对西周礼乐文明多方面阐述,儒家思想核心形成;老子的道家思想,主张顺其自然,无为而治。这些为战国百家争鸣奠定了基础。

3.表现

派别 代表 时间 地位 主张 特点

儒家 孔子 春秋 创始 (1)“仁"“为政以德”礼、改良思想 (2)教育:有教无类、办私学、编《五经》 缓和矛盾,维护奴隶主统治

孟子 战国 亚圣 人性善、仁政”“民贵君轻“尊贤使能,俊杰在位” 体现新兴地主阶级调和阶级矛盾和社会的愿望

荀子 战国 集大 成者 人性恶;隆礼重法“制天命而用之”

道家 老子 春秋 创始 (1)哲学:道是本原;天人合一、物极必反 (2)政治:无为而治、顺其自然 消极避世的态度,不适应当时社会的发展潮流

庄子 战国 集大成者 崇尚逍遥自由

法家 韩非 战国 创始 以法为工具管理国家、控制臣民;体现了君主专制中央集权的政治思想 体现新兴地主改革和中央集权的愿望

墨家 墨子 战国 集大成者 节俭、“兼爱”“非攻”“尚贤” 下层民众分享利益,渴望社会安定的反映

阴阳家 邹衍 战国 创始 阴阳五行(“相生相胜”)说、五德终始说 代表了古代对自然界朴素的科学认识

兵家 孙武 春秋 创始 知己知彼,百战不殆;创造了一套完整的军事理论体系 继承发展了战国前期战争实践经验

【知识拓展】邹衍和五德终始说

邹衍据五行“相生相胜”说,把五行的属性“五德”,创“五德终始说”,并以之作为历代王朝兴废的规律,为新兴大一统王朝的建立提供理论根据。

4. 意义

(1)性质:

是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)现实作用:

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

后世影响:

成为后世中华思想文化的源头,为中华文化形成奠基,影响深远

【图解历史】儒道法三种主要思想

知识点5:春秋战国之社会大变革——变法运动

1.原因

(1)经济:铁犁牛耕的出现使井田制崩溃、新兴地主崛起。

(2)政治:新兴地主要废除旧贵族特权,发展封建经济、巩固地主阶级统治。

(3)军事:诸侯国为在兼并战争中取胜。

(4)思想:百家争鸣提供了治国之策,特别是法家学说为变法提供了理论基础。

(5)直接目的:富国强兵。

表现

3. 主要内容——以商鞅变法为例

措 施 富 国 重农抑商,奖励耕织

强制大家庭拆散为个体小家庭

废井田,开阡陌”,授田于百姓

强 兵 废除世卿世禄制;奖励军功,剥夺和限制贵族特权

集 权 在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

评 价 积 极 性 顺应潮流:商鞅变法顺应历史流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法 奠基霸业:变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础 推动转型:以商鞅变法为代表的变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的中央集权的政治制度

局 限 性 对秦国:轻罪重罚,忽视伦理道压迫和剥削百姓,政权丧失道德支持对后世:商鞅迷信刑罚、片面扩大了暴力,是中国古代暴政思想的滥觞,开创重农抑商政策,为后世所遵循,客观上阻碍了商品经济的发展和社会进步;焚烧诗书造成人类文明成果的大破坏。

【概括总结】商鞅变法的特点

(1)措施全面:涉及政治、经济、军事、文化、司法、礼俗等方面。

(2)措施彻底:废除井田制,废除世卿世禄制。

(3)持续时间长:先后两次改革,具有长期性。

(4)推行力度大:在变法中,严厉打击旧贵族势加强思想控制,保证了变法进行。

(5)成效明显:废除了奴隶主贵族特权,促进了封建小农经济发展,使秦国国富兵强。

知识点6:春秋战国之政治制度与社会治理

官员选拔与管理:

春秋战时期,尚贤思想兴起,各国为争霸图强,纷纷举荐有才能的人为官,或依据军功大小授予官职

法律与教化

(1)春秋时期,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法,

(2)春秋战国时期,出现德治与法治之争,在思界体现为儒家与法家之争。

户籍制度:

秦献公“为户籍伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

社会救济与优抚:

社会救济方面,孟子尖锐批评了统治者"途有饿莩而不发”的行为,《墨子·七患》指出“仓无备粟,不可待凶饥”。

【重点突破】

核心概念:

1.自然经济:自给自足的经济。相对于商品经济而言,侧重产品自己使用,很少进行商品交换。在原始社会就已出现。

2.小农经济

(1)含义:

以家庭为单位,男耕女织。其是侧重生产和生活的单位;是铁犁牛耕和土地私有的产物。产生于春秋战国时期,是封建时代最重要的农业生产基本模式。

原因:

铁犁和牛耕的出现、推广、生产技术的提高;农民拥有一定数量的生产资料。

特点:

以小农家庭为单位的经营方式,精耕细作;农业和家庭手工业相结合,“男耕女织”、自给自足的自然经济;具有分散性、封闭性、落后性、脆弱性。

(4)评价

①积极:

自给自足,生产积极性较高,有利于社会稳定;有利于精耕细作,促进封建经济的发展;是国家赋税的主要承担者;是中央集权制度及重农抑商政策形成的经济基础;有利于中国古代传统科技及文化的发展。

②消极:规模小,难以扩大再生产,难以产生技术突破;逢天灾人祸,容易破产;自给自足,阻碍商品经济发展,导致中国近代落后。

自耕农经济:

自己拥有土地,以家庭为单位进行生产;不受地主地租的剥削,是政府赋税和徭役主要承担者。

租佃经济:

地主将土地租佃给佃农,收取地租佃农是封建地租剥削的主要承担者,与地主存在依附关系。

【拓展延伸1】春秋战国时期的社会转型

项目 转型前 转型后

政治制度 实行分封制和宗法制,地方分权 分封制崩溃,宗法制被破坏,专制主义中央集权雏形出现

选官制度 实行世官制形成贵族政治 官员实行任命制度,形成官僚政治

经济制度 “工商食官”井田制,土地国有 工商业私营化,授田制,土地私有或国有

社会结构 宗族占主导,贵族地位高 小家庭形成,贵族衰落,士阶层崛起

思想文化 原始神学思想占主导,思想处于蒙昧状态 思想解放,百家争鸣思想理性化

教育制度 “学在官府”官办教育,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

【拓展延伸2】百家争鸣的现实价值

儒家的“仁政”思想对现代社会的安定具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;“有教无类”的教育理念为今天推行全民教育、素质教育提供了重要的理论依据。

(2)道家的"无为"思想主张顺应自然,对于增强环保意识、促进社会的可持续发展,具有现实意义。

(3)法家的法治、变革思想,对于当今中国的法治建设具有借鉴意义。

(4)墨家的“兼爱"“非攻”“尚贤"思想,成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的思想来源之一。

总结归纳

春秋战国时期所孕育的统一因素

(1)政治上

①西周末年,周天子权威已受到挑战。东周初,周天子实际上已失去“天下共主”的地位,诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数量减少,形成统一的趋势。

②各国的变法打击了旧贵族的势力,促进了旧制度的崩溃和新兴地主阶级统治的建立。商鞅变法使秦国势力强大,为统一准备了条件。

(2)经济上:春秋以来社会生产力提高,各地社会经济联系加强,各诸侯国经济交往频繁,这就为统一创造了经济基础。

(3)思想上:法家理论的形成和发展为以后建立中央集权的封建国家奠定了基础,为统一提供了理论武器。

(4)人心所向:长期战争给人民带来深重灾难,统一成为社会各阶级的共同愿望。

(5)民族关系上:民族凝聚力增强,“华夷之辨"观念相对淡薄,华夏认同增强,民族交融进一步加强,为统一奠定了坚实的民族基础。

同课章节目录