弟子问仁

图片预览

文档简介

课件41张PPT。有人说,若中国人不知道有孔子,不能算是有思想的中国人;知道了孔子,而不知道《论语》,也不能算是有思想的中国人。1988年年初75位诺贝尔奖得主在巴黎集会,发表了宣言,其中说:人类要在二十一世纪生存下去,就要从中国的孔子那里去寻找智慧。从中国的孔子这里找智慧,就要从《论语》里面去找智慧……

序言:

孔子的儒家思想博大精深,影响中国乃至世界几千年,至今仍有深远意义,《论语》有“东方圣经”之称,近年来的高考题不断出现以《论语》里的语录作为作文的话题趋势:

1.子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”?

2.君子周而不比,小人比而不周。

3.知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。 孔子(前551-前479)名丘,字仲尼。春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。

孔子是个大思想家,他创立了儒家学派,提出“仁”的学说(“仁”与“礼”) ,他主张以德治民,反对苛政和任意刑杀。他的学说后来成为我国2000多年封建文化的正统,对后世影响极大。

孔子又是个大教育家。孔子兴办私学,广收门徒,突破官府的垄断,扩大了教育对象的范围。主张“因材施教”,“有教无类”。他教育学生: “温故而知新”, “知之为知之,不知为不知”;“学而时习之”。关于论语

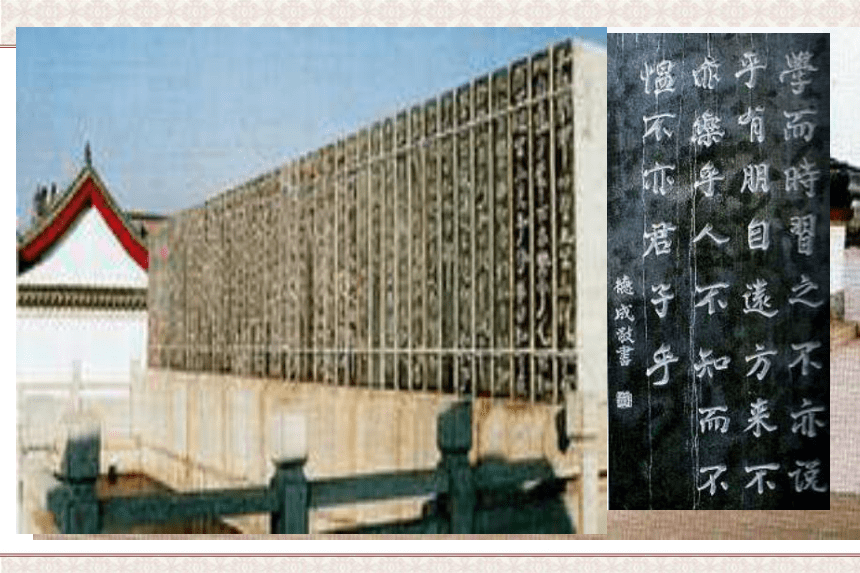

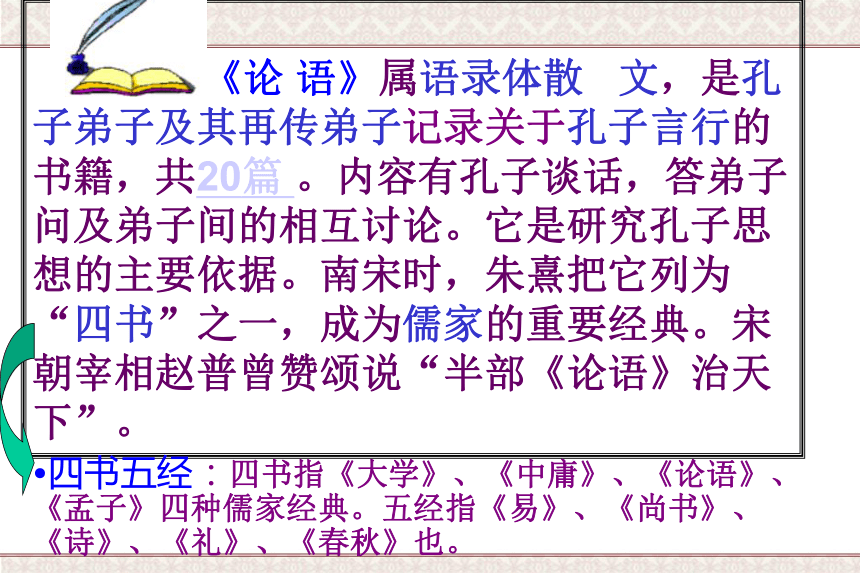

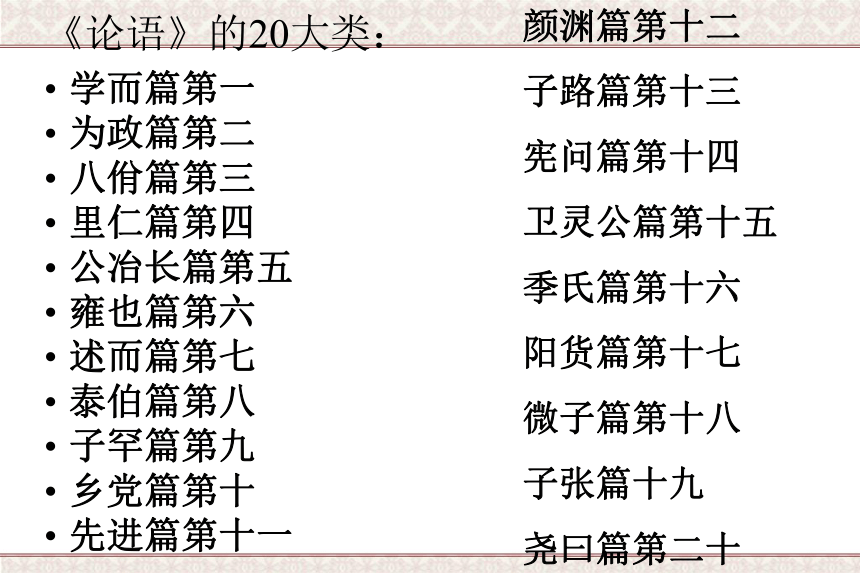

《论 语》属语录体散 文,是孔子弟子及其再传弟子记录关于孔子言行的书籍,共20篇 。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》治天下”。四书五经:四书指《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四种儒家经典。五经指《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》也。《论语》的20大类:学而篇第一

为政篇第二

八佾篇第三

里仁篇第四

公冶长篇第五

雍也篇第六

述而篇第七

泰伯篇第八

子罕篇第九

乡党篇第十

先进篇第十一

颜渊篇第十二

子路篇第十三

宪问篇第十四

卫灵公篇第十五

季氏篇第十六

阳货篇第十七

微子篇第十八

子张篇十九

尧曰篇第二十原 文

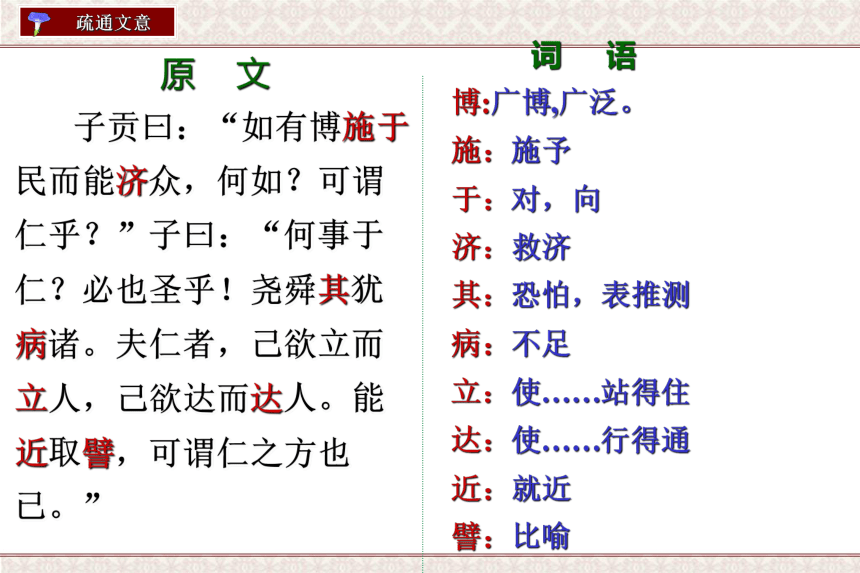

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。” 词 语

博:广博,广泛。

施:施予

于:对,向

济:救济

其:恐怕,表推测

病:不足

立:使……站得住

达:使……行得通

近:就近

譬:比喻原 文

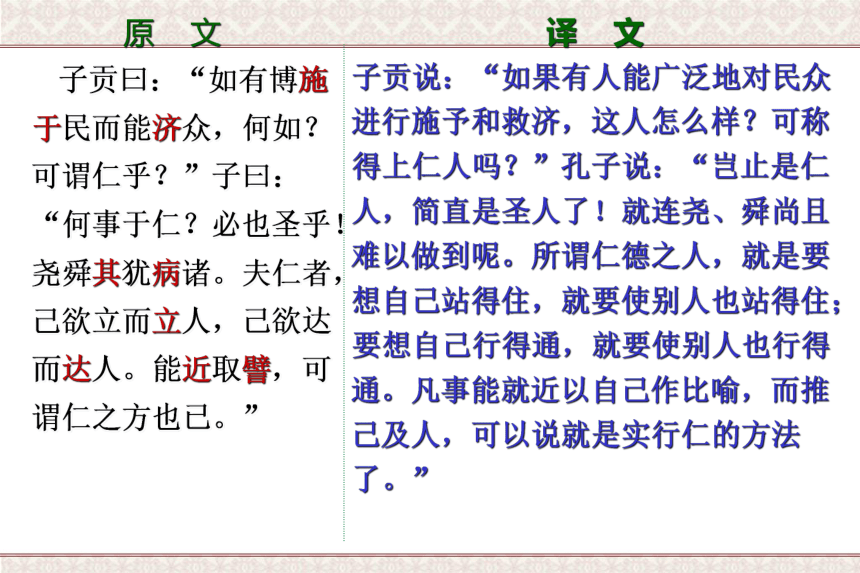

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”

译 文

子贡说:“如果有人能广泛地对民众进行施予和救济,这人怎么样?可称得上仁人吗?”孔子说:“岂止是仁人,简直是圣人了!就连尧、舜尚且难以做到呢。所谓仁德之人,就是要想自己站得住,就要使别人也站得住;要想自己行得通,就要使别人也行得通。凡事能就近以自己作比喻,而推己及人,可以说就是实行仁的方法了。” 思考:孔子是怎样评价子贡提出“博施于民而能济众”的做法的?孔子认为怎样才能实行仁德?请结合原文回答。 明确:孔子认为广泛地施予和救济不仅是仁德,甚至是圣德。意思是不损人利己,一般人能够做到;舍己为人,需要更高的精神追求。他认为,要实行仁,要注意两点:一方面,自己要做出表率,先要自己站得住;先要自己行得通。另一方面,要能够用自身作比喻,推己及人,设身处地为别人着想,即由自己的需要想到别人的需要,并给予充分的尊重,给予广泛的帮助和救济。原 文

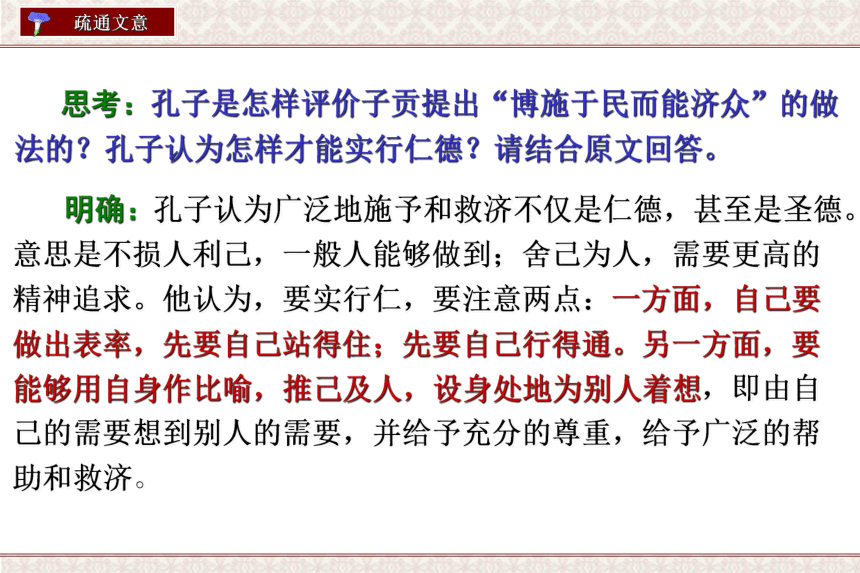

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 词 语

克:

复:

为:

归:

焉:

由:

目:

虽:

敏:

事:

斯:克制,约束恢复是归于句末语气助词细则,条目虽然聪敏做指示代词,这靠,凭原 文

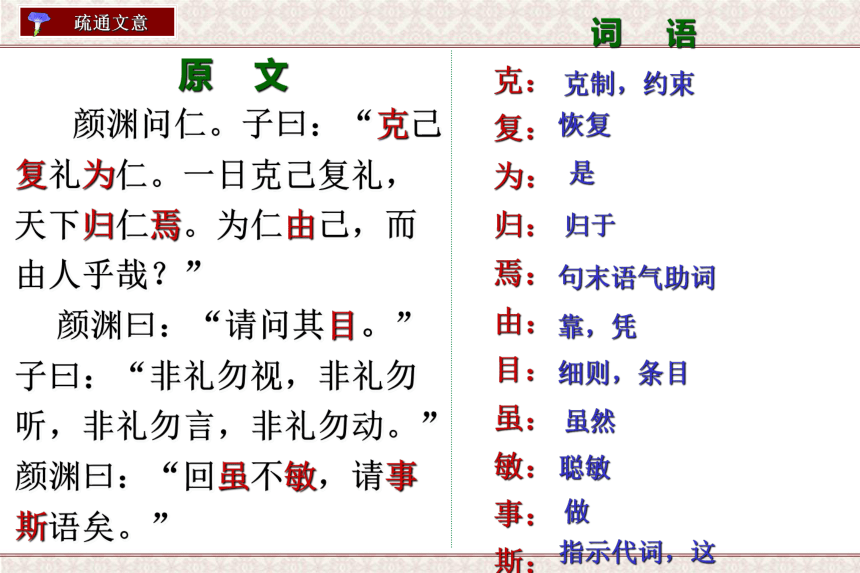

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

译 文

颜渊请教“仁”的问题。孔子说:“克制自己,使自己的言行符合礼制,这就是仁。一旦这样做了,天下人都归顺于仁了。要做到仁德,完全在于自己,哪能靠别人呢?”颜渊说:“请问实践仁的细则是怎样的。”孔子说:“不合礼的不要看,不合礼的不要听,不合礼的不要说,不合礼的不要做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,但请让我也照您的这些话去做。” 思考:孔子在对颜渊的回答中对仁作了怎样的阐释?他认为这样做有什么意义?对实施仁提出了什么看法?对克制自己提出了什么具体要求? 明确:孔子认为克制自己,使自己的言行符合奴隶社会和封建社会贵族等级制度的社会规范和道德规范,这就是仁。他认为,实行仁,要靠自己自觉,不能靠别人。他认为,约束自己的具体原则是:不合社会规范和道德规范的事和物,一概不要看、听、说、做,即管好自己的嘴、眼、耳、手,从点滴做起。原 文

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭;己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。” 词 语

如:

使:

承:

欲:

施:

于:

邦:

家:使唤如同,好像承办施加给,介词诸侯国卿大夫的封地愿意、喜欢原 文

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭;己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。”

译 文

仲弓问怎样做才是仁。孔子说:“出门见到任何人都要像会见贵宾一样,使唤百姓都要好像承办重大祭祀一样认真严肃。自己不愿意的事情,不要强加给别人;在诸侯邦国做官无所怨恨;在卿大夫的封地里做官也无所怨恨。”仲弓说:“我虽然不聪明,但愿意照您的话去做。” 思考:孔子回答仲弓的问题时用了“见大宾”“承大祭” 这两个比喻旨在说明什么?这里的“己所不欲,勿施于人”怎样理解? “在邦无怨,在家无怨”同前面两句有何联系? 明确:用 “见大宾”这个比喻说明为政者对民众要恭敬,用“承大祭”这个比喻说明对百姓的事情要慎重。

“己所不欲,勿施于人”说的是要将心比心,自己不喜欢的事情,不要强加给别人,这是领导者实践仁的原则。 “在邦无怨,在家无怨”与前文是条件和结果的关系,如果对百姓恭敬诚恳、慎重负责,自己不喜欢的,不强加给百姓;那么,无论在诸侯邦国做官,还是在卿大夫的封地里做官,都不会招人怨恨,自己也不会有什么遗憾,这就达到仁的境界了。比较《颜渊》一与《颜渊》二中孔子对“仁”的看法的不同之一:着重论述人的内在精神的修养(克己)

之二:着重论述人的外在处事的修养(己所不欲,勿 施于人)

(仲弓是孔子的学生中被认为是帝王所器重的人,所以这一章,便从为政者的角度来谈怎样实践仁德)原 文

司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?” 词 语

者:

其:

讱:

斯:

已:

为:

得无:译 文

司马牛问怎样做才是仁。孔子说:仁的人,他说话是谨慎的。”司马牛说:“说话谨慎,这就叫做仁了吗?”孔子说:“做起来很困难,说起来能不谨慎吗?” ……的人他说话谨慎这同“矣”,表疑问做能够不 思考:孔子认为说话谨慎也是仁的表现,对此,司马牛是否理解?孔子针对司马牛的反应作出了怎样的解释? 明确:孔子认为说话谨慎也是仁的表现,司马牛对此并不理解,在他看来,这样也算仁,这太简单了。孔子解释说,做事本来很难,所以要考虑清楚才做,因而说话就必须谨慎,即懂得做事难,就会慎于言。这虽然是小事,但如果每人能从小事做起,事事谨慎,循序渐进,就能达到仁的境界。原 文

樊 迟问仁。子曰:“爱人。”问知。子曰:“知人。”樊迟未达。子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰‘举直错诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。” 词 语

知1:智慧,名词

知2:了解,动词

达:明白,形容词

举:选拔

直:正直人,形作名

错:同“措”,放置

乡:同“向”,刚才

富:意义丰富

远:被疏远译 文

樊迟问什么是仁。孔子说:“爱护人民。”樊迟问什么是明智,孔子说:“善于识别人”。”樊迟还不明白。孔子说:“选拔正直的人,使他的地位在邪恶的人之上,这样就能使邪者变得正直。”樊迟退出来,见到子夏说:“刚才我见到老师,问他什么是智,他说‘选拔正直的人,使他的地位在邪恶的人之上,这样就能使邪者变得正直。这是什么意思?”子夏说:“这话说得多么深刻丰富呀!舜有了天下,在众人中选拔重用皋陶,不仁的人就被疏远了。汤有了天下,在众人中提拔重用伊尹,不仁的人就被疏远了。” 思考:怎样理解孔子提倡的“爱人”?他主张的“举直错诸枉”与仁有什么联系?樊迟是一个怎样的人?子夏是怎样让樊迟明白举直与仁的关系的? 明确:孔子 “爱人”不只是爱自己的亲属、亲族,而是超越这一切,爱所有的人,将爱升华到人类之爱的境界。

孔子认为,选拔重用正直的人,并将其置于邪恶的人之上,能以正压邪,使其改恶趋善,这是实行仁的方法之一。

樊迟对孔子的两次回答都不理解,便请教子夏,由此可知,他是个谦虚好学、执着认真的人。

子夏举舜和汤两个例子,说明选拔重用德才兼备的人治理国家,能使政治清明,国富民安。 归纳:从孔子对学生的回答之中,可知他主张的“仁”有哪些涵义?子 贡 问 仁

颜 渊 问 仁

仲 弓 问 仁

司马牛问仁

樊 迟 问 仁仁(推广爱心 推己及人)

(克制自己 道德自律)

(处事谨慎 宽以待人)

(言须谨慎 行须慎重)

(通晓是非 明辨善恶) 思考:本文中孔子关于仁的主张有何积极的社会意义? 明确:从统治者角度来说,就是要按仁的原则来施政,做到己所不欲,勿施于人,广济百姓,言行谨慎,举贤任能,以正压邪;从个人角度来说,就是要求人们舍己为人,严于律己,一切言行符合社会规范和道德规范;而且每个社会成员要推己及人,将仁爱的伦理道德原则推广到全体社会成员身上。

这有利于个人在道德修养的自我完善,能引导人们培养美德、爱心和智慧,有利于建立和谐有序的社会。 思考:找出文中排比句和对偶句,并体会其表达作用。 明确:对偶句有“己欲立而立人,己欲达而达人”“出门如见大宾,使民如承大祭” “在邦无怨,在家无怨”“舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣”,收到了句式整齐,音节和谐,并能让读者在事理或事物的比照中取得深刻认识的效果。排比句有“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,步步深入,一气呵成,增强文章的说服力。(能够)

(约束)

(战胜)

(约定)

(成功)(到,往)

(如果)

(好像)

(比得上)

(按照)

(符合)文 言 虚 词

乎

(一)助词

1.表疑问,可译为"吗""呢"。

①几寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)

②其言也讱,斯谓之仁已乎?(《弟子问仁》)

③欲安所归乎?(《赤壁之战》) 2.表反问,相当于“吗”、“呢”。

①为仁由己,而由人乎哉?(《论语·弟子问仁》)

②吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

③其孰能讥之乎(《游褒禅山记》)

3.表测度,可译为"吧"。

①王之好乐甚,则齐其庶几乎。(《庄暴见孟子》)

②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

③日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》) 4.表感叹句或祈使,可译为"啊""呀"等。

①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)

②子夏曰:“富哉言乎!”(《弟子问仁》)

③西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍(《赤壁赋》)

④长铗归来乎!出无车(《冯谖客孟尝君》)

5.作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙《赤壁赋》

古:恢复,归于 今:再,又

古:条目,细则 今:眼睛

古:请你让我做 今:请求别人做

古:弯曲,不正 今:冤枉

古:选用,推选 今:向上托或抬

古:难以做到 今:身心不正常2.区别下列各组句子中红色虚词的用法。

①于

己所不欲,勿施于人

乡也吾见于夫子而问知

舜有天下,选于众

如有博施于民而能济众

何事于仁(给)

(引出“见”的对象)

(从)

(对,向)

(在)

·····②也

必也圣乎

其言也讱

何谓也

可谓仁之方也已

句中语气词,表示短暂停顿

句中语气词,用来引起下文

句末语气词,表示疑问语气

句末语气词,表示判断或肯定

3.阅读下面文言文,完成后面两题。

子夏之门人问交于子张。子张曰:“子夏云何?”对曰:“子夏曰:‘可者与之,其不可者拒之。’”子张曰:“异乎吾所闻:君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容?我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也?” (《论语·子张篇》)

⑴解释加点的词语。

①子夏之门人问交于( )子张 ②可者与( )之

③异乎( )吾所闻 ④君子尊贤而容众( )

⑵翻译划横线的句子。

①嘉善而矜不能。

②我之大贤与,于人何所不容?

········ 向 结交

与 普通人

能够赞美有特长的人,又同情没有能力的人。

如果我是十分贤良的人,那我对别人有什么不能容纳的呢?(二)介词,相当于"于",在文中有不同的翻译

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(于)

②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(在)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾? (在,比)

④君子博学而日参省乎己(对) 子曰:“学而时习之,不亦说乎? 有朋自远方来,不亦乐乎? 人不知而不愠,不亦君子乎?” 《论语学而》。

【译文】?孔子说:“学了又时常温习和练习(使用),不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?”?

子曰:“不患人之不己知,患不知人也。”

孔子说:“不担心别人不了解自己,而担忧自己不了解别人。”

子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。”

【译文】?孔子说:“教导学生,不到他想弄明白而不得的时候,不去开导他;不到他想出来却说不出来的时候,不去启发他。教给他一个方面的东西,他却不能由此而推知其他三个方面的东西,那就不再教他了。”? 名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。

【译文】名分不正,说起话来就不顺当合理,说话不顺当合理,事情就办不成。事情办不成,礼乐也就不能兴盛。礼乐不能兴盛,刑罚的执行就不会得当。刑罚不得当,百姓就不知怎么办好。

子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。” 《论语子路》

【译文】孔子说:“自身正了,即使不发布命令,老百姓也会去干,自身不正,即使发布命令,老百姓也不会服从。”言必信,行必果。

工欲善其事,必先利其器。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

不患寡而患不均,不患贫而患不安。

远人不服则修文德以来之;既来之,则安之。

不在其位,不谋其政。

往者不可谏,来者犹可追。

序言:

孔子的儒家思想博大精深,影响中国乃至世界几千年,至今仍有深远意义,《论语》有“东方圣经”之称,近年来的高考题不断出现以《论语》里的语录作为作文的话题趋势:

1.子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”?

2.君子周而不比,小人比而不周。

3.知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。 孔子(前551-前479)名丘,字仲尼。春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。

孔子是个大思想家,他创立了儒家学派,提出“仁”的学说(“仁”与“礼”) ,他主张以德治民,反对苛政和任意刑杀。他的学说后来成为我国2000多年封建文化的正统,对后世影响极大。

孔子又是个大教育家。孔子兴办私学,广收门徒,突破官府的垄断,扩大了教育对象的范围。主张“因材施教”,“有教无类”。他教育学生: “温故而知新”, “知之为知之,不知为不知”;“学而时习之”。关于论语

《论 语》属语录体散 文,是孔子弟子及其再传弟子记录关于孔子言行的书籍,共20篇 。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》治天下”。四书五经:四书指《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四种儒家经典。五经指《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》也。《论语》的20大类:学而篇第一

为政篇第二

八佾篇第三

里仁篇第四

公冶长篇第五

雍也篇第六

述而篇第七

泰伯篇第八

子罕篇第九

乡党篇第十

先进篇第十一

颜渊篇第十二

子路篇第十三

宪问篇第十四

卫灵公篇第十五

季氏篇第十六

阳货篇第十七

微子篇第十八

子张篇十九

尧曰篇第二十原 文

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。” 词 语

博:广博,广泛。

施:施予

于:对,向

济:救济

其:恐怕,表推测

病:不足

立:使……站得住

达:使……行得通

近:就近

譬:比喻原 文

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”

译 文

子贡说:“如果有人能广泛地对民众进行施予和救济,这人怎么样?可称得上仁人吗?”孔子说:“岂止是仁人,简直是圣人了!就连尧、舜尚且难以做到呢。所谓仁德之人,就是要想自己站得住,就要使别人也站得住;要想自己行得通,就要使别人也行得通。凡事能就近以自己作比喻,而推己及人,可以说就是实行仁的方法了。” 思考:孔子是怎样评价子贡提出“博施于民而能济众”的做法的?孔子认为怎样才能实行仁德?请结合原文回答。 明确:孔子认为广泛地施予和救济不仅是仁德,甚至是圣德。意思是不损人利己,一般人能够做到;舍己为人,需要更高的精神追求。他认为,要实行仁,要注意两点:一方面,自己要做出表率,先要自己站得住;先要自己行得通。另一方面,要能够用自身作比喻,推己及人,设身处地为别人着想,即由自己的需要想到别人的需要,并给予充分的尊重,给予广泛的帮助和救济。原 文

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 词 语

克:

复:

为:

归:

焉:

由:

目:

虽:

敏:

事:

斯:克制,约束恢复是归于句末语气助词细则,条目虽然聪敏做指示代词,这靠,凭原 文

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

译 文

颜渊请教“仁”的问题。孔子说:“克制自己,使自己的言行符合礼制,这就是仁。一旦这样做了,天下人都归顺于仁了。要做到仁德,完全在于自己,哪能靠别人呢?”颜渊说:“请问实践仁的细则是怎样的。”孔子说:“不合礼的不要看,不合礼的不要听,不合礼的不要说,不合礼的不要做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,但请让我也照您的这些话去做。” 思考:孔子在对颜渊的回答中对仁作了怎样的阐释?他认为这样做有什么意义?对实施仁提出了什么看法?对克制自己提出了什么具体要求? 明确:孔子认为克制自己,使自己的言行符合奴隶社会和封建社会贵族等级制度的社会规范和道德规范,这就是仁。他认为,实行仁,要靠自己自觉,不能靠别人。他认为,约束自己的具体原则是:不合社会规范和道德规范的事和物,一概不要看、听、说、做,即管好自己的嘴、眼、耳、手,从点滴做起。原 文

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭;己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。” 词 语

如:

使:

承:

欲:

施:

于:

邦:

家:使唤如同,好像承办施加给,介词诸侯国卿大夫的封地愿意、喜欢原 文

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭;己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。”

译 文

仲弓问怎样做才是仁。孔子说:“出门见到任何人都要像会见贵宾一样,使唤百姓都要好像承办重大祭祀一样认真严肃。自己不愿意的事情,不要强加给别人;在诸侯邦国做官无所怨恨;在卿大夫的封地里做官也无所怨恨。”仲弓说:“我虽然不聪明,但愿意照您的话去做。” 思考:孔子回答仲弓的问题时用了“见大宾”“承大祭” 这两个比喻旨在说明什么?这里的“己所不欲,勿施于人”怎样理解? “在邦无怨,在家无怨”同前面两句有何联系? 明确:用 “见大宾”这个比喻说明为政者对民众要恭敬,用“承大祭”这个比喻说明对百姓的事情要慎重。

“己所不欲,勿施于人”说的是要将心比心,自己不喜欢的事情,不要强加给别人,这是领导者实践仁的原则。 “在邦无怨,在家无怨”与前文是条件和结果的关系,如果对百姓恭敬诚恳、慎重负责,自己不喜欢的,不强加给百姓;那么,无论在诸侯邦国做官,还是在卿大夫的封地里做官,都不会招人怨恨,自己也不会有什么遗憾,这就达到仁的境界了。比较《颜渊》一与《颜渊》二中孔子对“仁”的看法的不同之一:着重论述人的内在精神的修养(克己)

之二:着重论述人的外在处事的修养(己所不欲,勿 施于人)

(仲弓是孔子的学生中被认为是帝王所器重的人,所以这一章,便从为政者的角度来谈怎样实践仁德)原 文

司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?” 词 语

者:

其:

讱:

斯:

已:

为:

得无:译 文

司马牛问怎样做才是仁。孔子说:仁的人,他说话是谨慎的。”司马牛说:“说话谨慎,这就叫做仁了吗?”孔子说:“做起来很困难,说起来能不谨慎吗?” ……的人他说话谨慎这同“矣”,表疑问做能够不 思考:孔子认为说话谨慎也是仁的表现,对此,司马牛是否理解?孔子针对司马牛的反应作出了怎样的解释? 明确:孔子认为说话谨慎也是仁的表现,司马牛对此并不理解,在他看来,这样也算仁,这太简单了。孔子解释说,做事本来很难,所以要考虑清楚才做,因而说话就必须谨慎,即懂得做事难,就会慎于言。这虽然是小事,但如果每人能从小事做起,事事谨慎,循序渐进,就能达到仁的境界。原 文

樊 迟问仁。子曰:“爱人。”问知。子曰:“知人。”樊迟未达。子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰‘举直错诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。” 词 语

知1:智慧,名词

知2:了解,动词

达:明白,形容词

举:选拔

直:正直人,形作名

错:同“措”,放置

乡:同“向”,刚才

富:意义丰富

远:被疏远译 文

樊迟问什么是仁。孔子说:“爱护人民。”樊迟问什么是明智,孔子说:“善于识别人”。”樊迟还不明白。孔子说:“选拔正直的人,使他的地位在邪恶的人之上,这样就能使邪者变得正直。”樊迟退出来,见到子夏说:“刚才我见到老师,问他什么是智,他说‘选拔正直的人,使他的地位在邪恶的人之上,这样就能使邪者变得正直。这是什么意思?”子夏说:“这话说得多么深刻丰富呀!舜有了天下,在众人中选拔重用皋陶,不仁的人就被疏远了。汤有了天下,在众人中提拔重用伊尹,不仁的人就被疏远了。” 思考:怎样理解孔子提倡的“爱人”?他主张的“举直错诸枉”与仁有什么联系?樊迟是一个怎样的人?子夏是怎样让樊迟明白举直与仁的关系的? 明确:孔子 “爱人”不只是爱自己的亲属、亲族,而是超越这一切,爱所有的人,将爱升华到人类之爱的境界。

孔子认为,选拔重用正直的人,并将其置于邪恶的人之上,能以正压邪,使其改恶趋善,这是实行仁的方法之一。

樊迟对孔子的两次回答都不理解,便请教子夏,由此可知,他是个谦虚好学、执着认真的人。

子夏举舜和汤两个例子,说明选拔重用德才兼备的人治理国家,能使政治清明,国富民安。 归纳:从孔子对学生的回答之中,可知他主张的“仁”有哪些涵义?子 贡 问 仁

颜 渊 问 仁

仲 弓 问 仁

司马牛问仁

樊 迟 问 仁仁(推广爱心 推己及人)

(克制自己 道德自律)

(处事谨慎 宽以待人)

(言须谨慎 行须慎重)

(通晓是非 明辨善恶) 思考:本文中孔子关于仁的主张有何积极的社会意义? 明确:从统治者角度来说,就是要按仁的原则来施政,做到己所不欲,勿施于人,广济百姓,言行谨慎,举贤任能,以正压邪;从个人角度来说,就是要求人们舍己为人,严于律己,一切言行符合社会规范和道德规范;而且每个社会成员要推己及人,将仁爱的伦理道德原则推广到全体社会成员身上。

这有利于个人在道德修养的自我完善,能引导人们培养美德、爱心和智慧,有利于建立和谐有序的社会。 思考:找出文中排比句和对偶句,并体会其表达作用。 明确:对偶句有“己欲立而立人,己欲达而达人”“出门如见大宾,使民如承大祭” “在邦无怨,在家无怨”“舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣”,收到了句式整齐,音节和谐,并能让读者在事理或事物的比照中取得深刻认识的效果。排比句有“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,步步深入,一气呵成,增强文章的说服力。(能够)

(约束)

(战胜)

(约定)

(成功)(到,往)

(如果)

(好像)

(比得上)

(按照)

(符合)文 言 虚 词

乎

(一)助词

1.表疑问,可译为"吗""呢"。

①几寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)

②其言也讱,斯谓之仁已乎?(《弟子问仁》)

③欲安所归乎?(《赤壁之战》) 2.表反问,相当于“吗”、“呢”。

①为仁由己,而由人乎哉?(《论语·弟子问仁》)

②吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

③其孰能讥之乎(《游褒禅山记》)

3.表测度,可译为"吧"。

①王之好乐甚,则齐其庶几乎。(《庄暴见孟子》)

②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

③日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》) 4.表感叹句或祈使,可译为"啊""呀"等。

①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)

②子夏曰:“富哉言乎!”(《弟子问仁》)

③西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍(《赤壁赋》)

④长铗归来乎!出无车(《冯谖客孟尝君》)

5.作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙《赤壁赋》

古:恢复,归于 今:再,又

古:条目,细则 今:眼睛

古:请你让我做 今:请求别人做

古:弯曲,不正 今:冤枉

古:选用,推选 今:向上托或抬

古:难以做到 今:身心不正常2.区别下列各组句子中红色虚词的用法。

①于

己所不欲,勿施于人

乡也吾见于夫子而问知

舜有天下,选于众

如有博施于民而能济众

何事于仁(给)

(引出“见”的对象)

(从)

(对,向)

(在)

·····②也

必也圣乎

其言也讱

何谓也

可谓仁之方也已

句中语气词,表示短暂停顿

句中语气词,用来引起下文

句末语气词,表示疑问语气

句末语气词,表示判断或肯定

3.阅读下面文言文,完成后面两题。

子夏之门人问交于子张。子张曰:“子夏云何?”对曰:“子夏曰:‘可者与之,其不可者拒之。’”子张曰:“异乎吾所闻:君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容?我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也?” (《论语·子张篇》)

⑴解释加点的词语。

①子夏之门人问交于( )子张 ②可者与( )之

③异乎( )吾所闻 ④君子尊贤而容众( )

⑵翻译划横线的句子。

①嘉善而矜不能。

②我之大贤与,于人何所不容?

········ 向 结交

与 普通人

能够赞美有特长的人,又同情没有能力的人。

如果我是十分贤良的人,那我对别人有什么不能容纳的呢?(二)介词,相当于"于",在文中有不同的翻译

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(于)

②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(在)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾? (在,比)

④君子博学而日参省乎己(对) 子曰:“学而时习之,不亦说乎? 有朋自远方来,不亦乐乎? 人不知而不愠,不亦君子乎?” 《论语学而》。

【译文】?孔子说:“学了又时常温习和练习(使用),不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?”?

子曰:“不患人之不己知,患不知人也。”

孔子说:“不担心别人不了解自己,而担忧自己不了解别人。”

子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。”

【译文】?孔子说:“教导学生,不到他想弄明白而不得的时候,不去开导他;不到他想出来却说不出来的时候,不去启发他。教给他一个方面的东西,他却不能由此而推知其他三个方面的东西,那就不再教他了。”? 名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。

【译文】名分不正,说起话来就不顺当合理,说话不顺当合理,事情就办不成。事情办不成,礼乐也就不能兴盛。礼乐不能兴盛,刑罚的执行就不会得当。刑罚不得当,百姓就不知怎么办好。

子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。” 《论语子路》

【译文】孔子说:“自身正了,即使不发布命令,老百姓也会去干,自身不正,即使发布命令,老百姓也不会服从。”言必信,行必果。

工欲善其事,必先利其器。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

不患寡而患不均,不患贫而患不安。

远人不服则修文德以来之;既来之,则安之。

不在其位,不谋其政。

往者不可谏,来者犹可追。