10 绿 表格式 教学设计

图片预览

文档简介

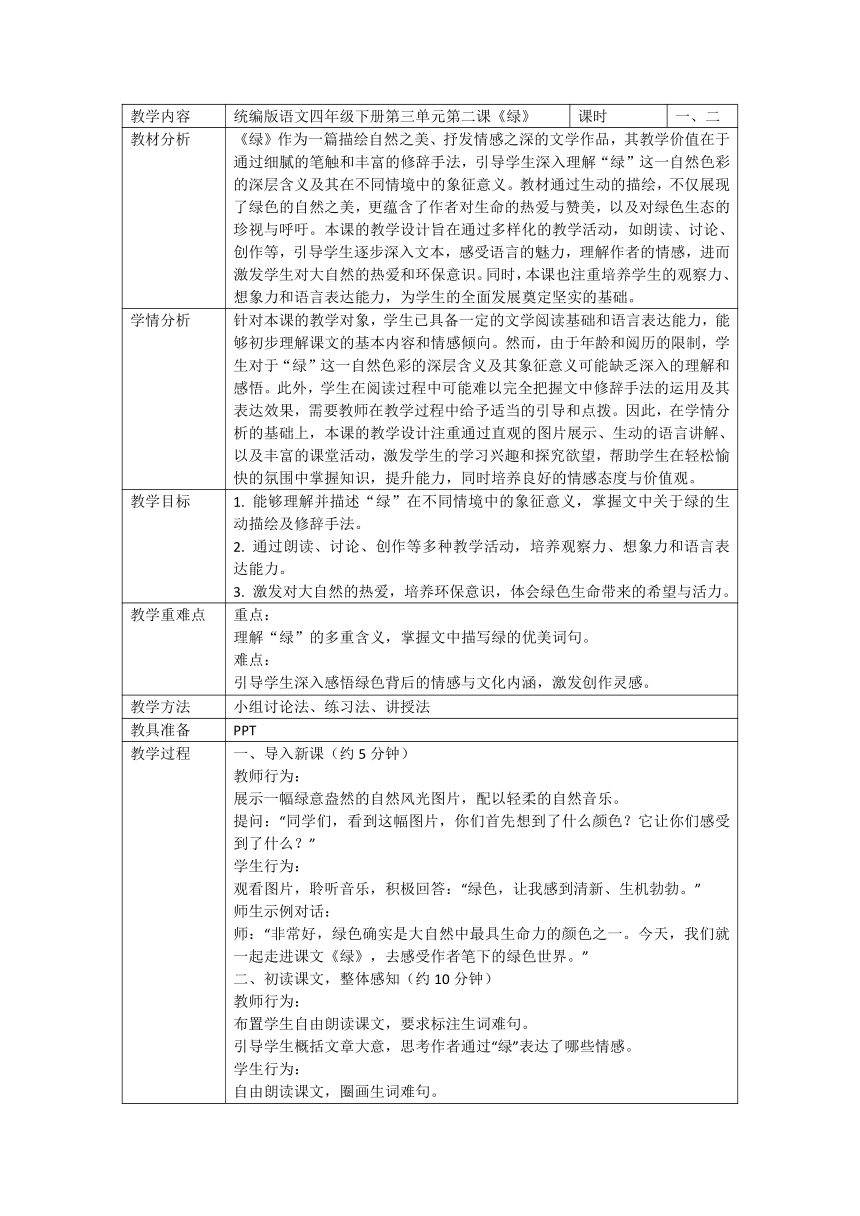

教学内容 统编版语文四年级下册第三单元第二课《绿》 课时 一、二

教材分析 《绿》作为一篇描绘自然之美、抒发情感之深的文学作品,其教学价值在于通过细腻的笔触和丰富的修辞手法,引导学生深入理解“绿”这一自然色彩的深层含义及其在不同情境中的象征意义。教材通过生动的描绘,不仅展现了绿色的自然之美,更蕴含了作者对生命的热爱与赞美,以及对绿色生态的珍视与呼吁。本课的教学设计旨在通过多样化的教学活动,如朗读、讨论、创作等,引导学生逐步深入文本,感受语言的魅力,理解作者的情感,进而激发学生对大自然的热爱和环保意识。同时,本课也注重培养学生的观察力、想象力和语言表达能力,为学生的全面发展奠定坚实的基础。

学情分析 针对本课的教学对象,学生已具备一定的文学阅读基础和语言表达能力,能够初步理解课文的基本内容和情感倾向。然而,由于年龄和阅历的限制,学生对于“绿”这一自然色彩的深层含义及其象征意义可能缺乏深入的理解和感悟。此外,学生在阅读过程中可能难以完全把握文中修辞手法的运用及其表达效果,需要教师在教学过程中给予适当的引导和点拨。因此,在学情分析的基础上,本课的教学设计注重通过直观的图片展示、生动的语言讲解、以及丰富的课堂活动,激发学生的学习兴趣和探究欲望,帮助学生在轻松愉快的氛围中掌握知识,提升能力,同时培养良好的情感态度与价值观。

教学目标 能够理解并描述“绿”在不同情境中的象征意义,掌握文中关于绿的生动描绘及修辞手法。 通过朗读、讨论、创作等多种教学活动,培养观察力、想象力和语言表达能力。 激发对大自然的热爱,培养环保意识,体会绿色生命带来的希望与活力。

教学重难点 重点: 理解“绿”的多重含义,掌握文中描写绿的优美词句。 难点: 引导学生深入感悟绿色背后的情感与文化内涵,激发创作灵感。

教学方法 小组讨论法、练习法、讲授法

教具准备 PPT

教学过程 一、导入新课(约5分钟) 教师行为: 展示一幅绿意盎然的自然风光图片,配以轻柔的自然音乐。 提问:“同学们,看到这幅图片,你们首先想到了什么颜色?它让你们感受到了什么?” 学生行为: 观看图片,聆听音乐,积极回答:“绿色,让我感到清新、生机勃勃。” 师生示例对话:

师:“非常好,绿色确实是大自然中最具生命力的颜色之一。今天,我们就一起走进课文《绿》,去感受作者笔下的绿色世界。” 二、初读课文,整体感知(约10分钟) 教师行为: 布置学生自由朗读课文,要求标注生词难句。 引导学生概括文章大意,思考作者通过“绿”表达了哪些情感。 学生行为: 自由朗读课文,圈画生词难句。 小组讨论,概括文章大意,分享个人感受。 师生示例对话:

师:“谁能说说这篇文章主要讲了什么?”

生:“文章通过描绘各种绿色景象,表达了作者对大自然的热爱和对生命的赞美。” 三、精读课文,品味语言(约20分钟) 教师行为: 分段讲解,引导学生关注文中描写绿的修辞手法,如比喻、拟人等。 提问:“文中哪些句子让你印象深刻?为什么?” 组织学生朗读这些句子,体会其表达效果。 学生行为: 认真听讲,圈画文中精彩的描写句子。 举手发言,分享自己的理解和感受。 朗读句子,尝试模仿作者的语气和情感。 师生示例对话:

师:“这句话‘那满墙的绿叶,如同一片绿色的海洋,在风中轻轻摇曳’用了什么修辞手法?它让你感受到了什么?”

生:“用了比喻,把绿叶比作海洋,让我感受到了一种广阔无垠、生机勃勃的感觉。” 四、拓展延伸,创作实践(约15分钟) 教师行为: 引导学生思考:“你心中的绿色是什么样子的?它代表了什么?” 布置创作任务:以“我心中的绿”为主题,画一幅画。 提供创作指导和鼓励,鼓励学生发挥想象力。 学生行为: 思考并构思自己的创作内容。 选择写作或绘画的方式,进行创作。 分享自己的作品,讲述创作背后的故事和感受。 师生示例对话:

师:“谁来分享一下你的作品?它代表了什么?”

生:“我画了一片郁郁葱葱的森林,它代表了我对大自然的向往和对环保的呼吁。” 五、总结归纳,情感升华(约5分钟) 教师行为: 总结本课所学内容,强调绿色在生活中的重要性及其象征意义。 引导学生反思自己的行为,提出环保倡议。 以鼓励的话语结束课程,激发学生的持续学习动力。 学生行为: 认真聆听教师的总结,思考自己的环保行动。 积极参与讨论,提出自己的环保建议。 带着对绿色的新认识和热爱,结束本课学习。 师生示例对话:

师:“通过今天的学习,我们更加深刻地理解了绿色的意义。希望大家能在日常生活中,从点滴做起,为保护我们的绿色家园贡献自己的力量。”

生:“是的,老师!我们会珍惜每一片绿叶,让地球变得更加美丽!” 六、课堂总结与深化(约5分钟) 教师行为: 情感共鸣:教师首先以温柔而坚定的语气,引导学生回顾整堂课的学习过程,特别是通过分享和创作环节,大家如何共同探索了“绿”的深层含义。 教师说:“同学们,今天我们一起走过了绿色的旅程,从课文中的文字到你们心中的绿意,我们感受到了绿色的无限魅力和深刻内涵。绿色,不仅仅是自然的色彩,更是生命的象征,希望的源泉。” 知识梳理:随后,教师简要梳理本课的知识点,强调“绿”的多重象征意义及文中运用的修辞手法,帮助学生巩固学习成果。 教师继续道:“我们学习了如何通过比喻、拟人等修辞手法来描绘绿色,让文字更加生动、形象。同时,我们也理解了绿色在不同文化、不同情境中的不同寓意。” 情感升华:最后,教师将话题引向更广阔的视野,激发学生的环保意识和责任感。 教师深情地说:“绿色,还是我们共同守护的家园的颜色。面对日益严峻的环境问题,我们每个人都是地球村的守护者。希望大家能将这份对绿色的热爱转化为实际行动,从身边的小事做起,共同守护我们的绿色家园。” 学生行为: 学生认真聆听教师的总结,眼神中闪烁着对绿色的热爱和对未来的憧憬。 部分学生点头表示赞同,有的还轻声与同桌交流自己的感想。 师生示例对话: 师:“那么,你们愿意成为绿色的使者,将这份爱与责任传递给更多的人吗?” 生(齐声):“愿意!” 七、布置作业(约2分钟) 教师行为: 为了巩固课堂所学,并进一步激发学生的创造力和环保意识,教师布置了以下作业: 书面作业:要求学生写一篇题为《我与绿色的故事》的小作文,讲述自己与绿色相关的经历、感受或思考,要求至少运用两种修辞手法。 实践作业:鼓励学生参与一次环保活动,如植树造林、垃圾分类宣传、清理公园垃圾等,并记录下活动过程和自己的体会,准备在下节课上进行分享。 学生行为: 学生认真记录作业要求,有的已经开始在脑海中构思作文的内容或想象参与环保活动的场景。 部分学生表现出浓厚的兴趣,纷纷表示要积极参与实践作业,为环保贡献自己的一份力量。 结束语: 教师以充满希望和期待的话语结束本次课程:“同学们,让我们携手并进,在绿色的道路上继续前行。期待在下次课上,听到你们更多关于绿色的故事和感悟。再见!” 学生带着满满的收获和期待,离开教室,心中种下了绿色的种子,期待着它生根发芽,茁壮成长。

教材分析 《绿》作为一篇描绘自然之美、抒发情感之深的文学作品,其教学价值在于通过细腻的笔触和丰富的修辞手法,引导学生深入理解“绿”这一自然色彩的深层含义及其在不同情境中的象征意义。教材通过生动的描绘,不仅展现了绿色的自然之美,更蕴含了作者对生命的热爱与赞美,以及对绿色生态的珍视与呼吁。本课的教学设计旨在通过多样化的教学活动,如朗读、讨论、创作等,引导学生逐步深入文本,感受语言的魅力,理解作者的情感,进而激发学生对大自然的热爱和环保意识。同时,本课也注重培养学生的观察力、想象力和语言表达能力,为学生的全面发展奠定坚实的基础。

学情分析 针对本课的教学对象,学生已具备一定的文学阅读基础和语言表达能力,能够初步理解课文的基本内容和情感倾向。然而,由于年龄和阅历的限制,学生对于“绿”这一自然色彩的深层含义及其象征意义可能缺乏深入的理解和感悟。此外,学生在阅读过程中可能难以完全把握文中修辞手法的运用及其表达效果,需要教师在教学过程中给予适当的引导和点拨。因此,在学情分析的基础上,本课的教学设计注重通过直观的图片展示、生动的语言讲解、以及丰富的课堂活动,激发学生的学习兴趣和探究欲望,帮助学生在轻松愉快的氛围中掌握知识,提升能力,同时培养良好的情感态度与价值观。

教学目标 能够理解并描述“绿”在不同情境中的象征意义,掌握文中关于绿的生动描绘及修辞手法。 通过朗读、讨论、创作等多种教学活动,培养观察力、想象力和语言表达能力。 激发对大自然的热爱,培养环保意识,体会绿色生命带来的希望与活力。

教学重难点 重点: 理解“绿”的多重含义,掌握文中描写绿的优美词句。 难点: 引导学生深入感悟绿色背后的情感与文化内涵,激发创作灵感。

教学方法 小组讨论法、练习法、讲授法

教具准备 PPT

教学过程 一、导入新课(约5分钟) 教师行为: 展示一幅绿意盎然的自然风光图片,配以轻柔的自然音乐。 提问:“同学们,看到这幅图片,你们首先想到了什么颜色?它让你们感受到了什么?” 学生行为: 观看图片,聆听音乐,积极回答:“绿色,让我感到清新、生机勃勃。” 师生示例对话:

师:“非常好,绿色确实是大自然中最具生命力的颜色之一。今天,我们就一起走进课文《绿》,去感受作者笔下的绿色世界。” 二、初读课文,整体感知(约10分钟) 教师行为: 布置学生自由朗读课文,要求标注生词难句。 引导学生概括文章大意,思考作者通过“绿”表达了哪些情感。 学生行为: 自由朗读课文,圈画生词难句。 小组讨论,概括文章大意,分享个人感受。 师生示例对话:

师:“谁能说说这篇文章主要讲了什么?”

生:“文章通过描绘各种绿色景象,表达了作者对大自然的热爱和对生命的赞美。” 三、精读课文,品味语言(约20分钟) 教师行为: 分段讲解,引导学生关注文中描写绿的修辞手法,如比喻、拟人等。 提问:“文中哪些句子让你印象深刻?为什么?” 组织学生朗读这些句子,体会其表达效果。 学生行为: 认真听讲,圈画文中精彩的描写句子。 举手发言,分享自己的理解和感受。 朗读句子,尝试模仿作者的语气和情感。 师生示例对话:

师:“这句话‘那满墙的绿叶,如同一片绿色的海洋,在风中轻轻摇曳’用了什么修辞手法?它让你感受到了什么?”

生:“用了比喻,把绿叶比作海洋,让我感受到了一种广阔无垠、生机勃勃的感觉。” 四、拓展延伸,创作实践(约15分钟) 教师行为: 引导学生思考:“你心中的绿色是什么样子的?它代表了什么?” 布置创作任务:以“我心中的绿”为主题,画一幅画。 提供创作指导和鼓励,鼓励学生发挥想象力。 学生行为: 思考并构思自己的创作内容。 选择写作或绘画的方式,进行创作。 分享自己的作品,讲述创作背后的故事和感受。 师生示例对话:

师:“谁来分享一下你的作品?它代表了什么?”

生:“我画了一片郁郁葱葱的森林,它代表了我对大自然的向往和对环保的呼吁。” 五、总结归纳,情感升华(约5分钟) 教师行为: 总结本课所学内容,强调绿色在生活中的重要性及其象征意义。 引导学生反思自己的行为,提出环保倡议。 以鼓励的话语结束课程,激发学生的持续学习动力。 学生行为: 认真聆听教师的总结,思考自己的环保行动。 积极参与讨论,提出自己的环保建议。 带着对绿色的新认识和热爱,结束本课学习。 师生示例对话:

师:“通过今天的学习,我们更加深刻地理解了绿色的意义。希望大家能在日常生活中,从点滴做起,为保护我们的绿色家园贡献自己的力量。”

生:“是的,老师!我们会珍惜每一片绿叶,让地球变得更加美丽!” 六、课堂总结与深化(约5分钟) 教师行为: 情感共鸣:教师首先以温柔而坚定的语气,引导学生回顾整堂课的学习过程,特别是通过分享和创作环节,大家如何共同探索了“绿”的深层含义。 教师说:“同学们,今天我们一起走过了绿色的旅程,从课文中的文字到你们心中的绿意,我们感受到了绿色的无限魅力和深刻内涵。绿色,不仅仅是自然的色彩,更是生命的象征,希望的源泉。” 知识梳理:随后,教师简要梳理本课的知识点,强调“绿”的多重象征意义及文中运用的修辞手法,帮助学生巩固学习成果。 教师继续道:“我们学习了如何通过比喻、拟人等修辞手法来描绘绿色,让文字更加生动、形象。同时,我们也理解了绿色在不同文化、不同情境中的不同寓意。” 情感升华:最后,教师将话题引向更广阔的视野,激发学生的环保意识和责任感。 教师深情地说:“绿色,还是我们共同守护的家园的颜色。面对日益严峻的环境问题,我们每个人都是地球村的守护者。希望大家能将这份对绿色的热爱转化为实际行动,从身边的小事做起,共同守护我们的绿色家园。” 学生行为: 学生认真聆听教师的总结,眼神中闪烁着对绿色的热爱和对未来的憧憬。 部分学生点头表示赞同,有的还轻声与同桌交流自己的感想。 师生示例对话: 师:“那么,你们愿意成为绿色的使者,将这份爱与责任传递给更多的人吗?” 生(齐声):“愿意!” 七、布置作业(约2分钟) 教师行为: 为了巩固课堂所学,并进一步激发学生的创造力和环保意识,教师布置了以下作业: 书面作业:要求学生写一篇题为《我与绿色的故事》的小作文,讲述自己与绿色相关的经历、感受或思考,要求至少运用两种修辞手法。 实践作业:鼓励学生参与一次环保活动,如植树造林、垃圾分类宣传、清理公园垃圾等,并记录下活动过程和自己的体会,准备在下节课上进行分享。 学生行为: 学生认真记录作业要求,有的已经开始在脑海中构思作文的内容或想象参与环保活动的场景。 部分学生表现出浓厚的兴趣,纷纷表示要积极参与实践作业,为环保贡献自己的一份力量。 结束语: 教师以充满希望和期待的话语结束本次课程:“同学们,让我们携手并进,在绿色的道路上继续前行。期待在下次课上,听到你们更多关于绿色的故事和感悟。再见!” 学生带着满满的收获和期待,离开教室,心中种下了绿色的种子,期待着它生根发芽,茁壮成长。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地