第7课 百家争鸣 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 百家争鸣 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-12 21:21:54 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第7课

百家争鸣

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

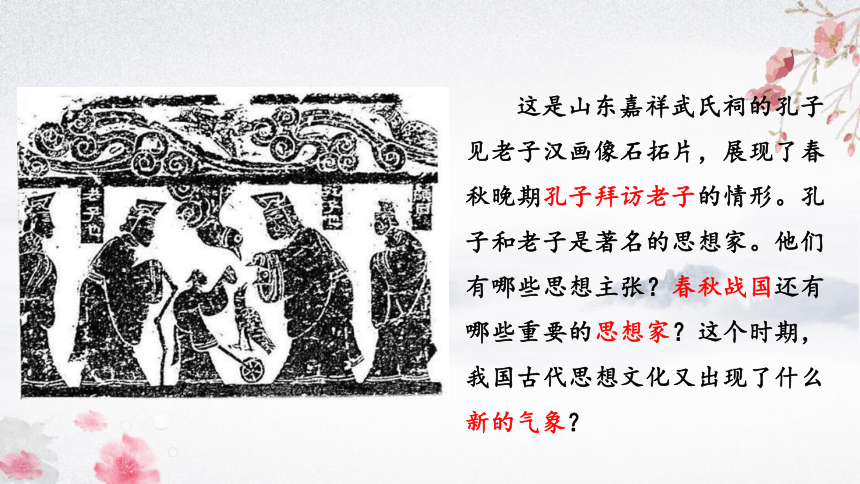

这是山东嘉祥武氏祠的孔子见老子汉画像石拓片,展现了春秋晚期孔子拜访老子的情形。孔子和老子是著名的思想家。他们有哪些思想主张?春秋战国还有哪些重要的思想家?这个时期,我国古代思想文化又出现了什么新的气象?

老子和《道德经》

目录

孔子和儒家学说

百家争鸣

老子和《道德经》

壹

导弹

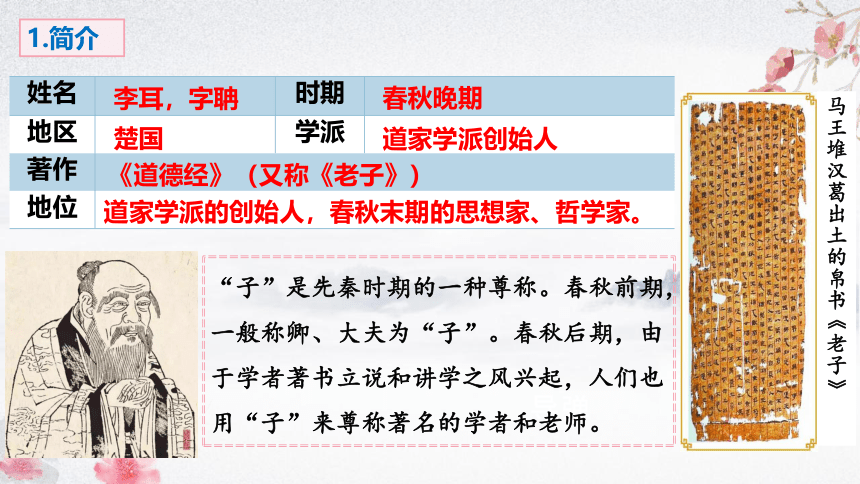

姓名 时期

地区 学派

著作

地位

楚国

道家学派创始人

《道德经》(又称《老子》)

道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。

李耳,字聃

春秋晚期

“子”是先秦时期的一种尊称。春秋前期,一般称卿、大夫为“子”。春秋后期,由于学者著书立说和讲学之风兴起,人们也用“子”来尊称著名的学者和老师。

马王堆汉葛出土的帛书《老子》

1.简介

材料 天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?

——《孔子问礼》

材料 祸兮福之所倚,福兮祸之伏。

——《道德经》第五十八章

①核心思想:老子思想的核心是“道”。他认为“道”是孕育万物的总根源,人们要顺应事物内在规律来行事;

②认为一切事物都有对立面,对立的双方能够互相转化;

③老子在处世上提倡安于柔弱的地位,主张以退为进,以柔克刚;

④政治主张:在政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会;

2.主张

孔子和儒家学说

贰

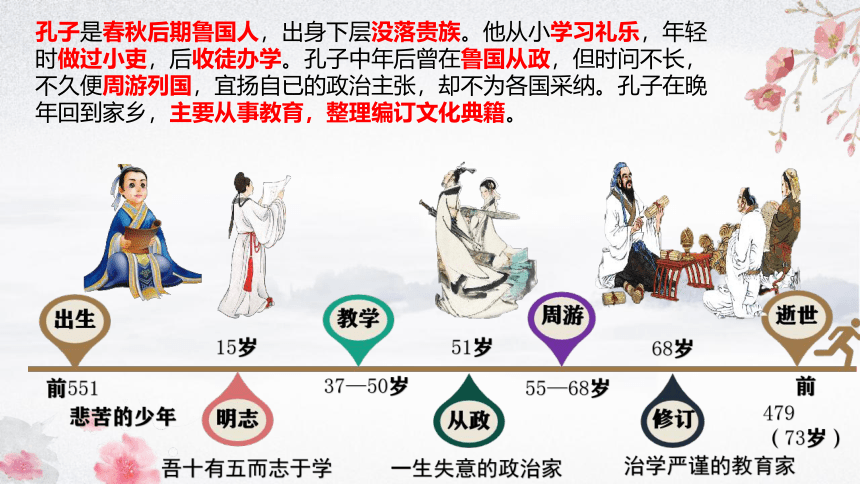

孔子是春秋后期鲁国人,出身下层没落贵族。他从小学习礼乐,年轻时做过小吏,后收徒办学。孔子中年后曾在鲁国从政,但时问不长,不久便周游列国,宜扬自已的政治主张,却不为各国采纳。孔子在晚年回到家乡,主要从事教育,整理编订文化典籍。

姓名 时期

地区 学派

著作

文化 成就

鲁国

儒家学派创始人

思想由其弟子及再传弟子整理成《论语》一书)

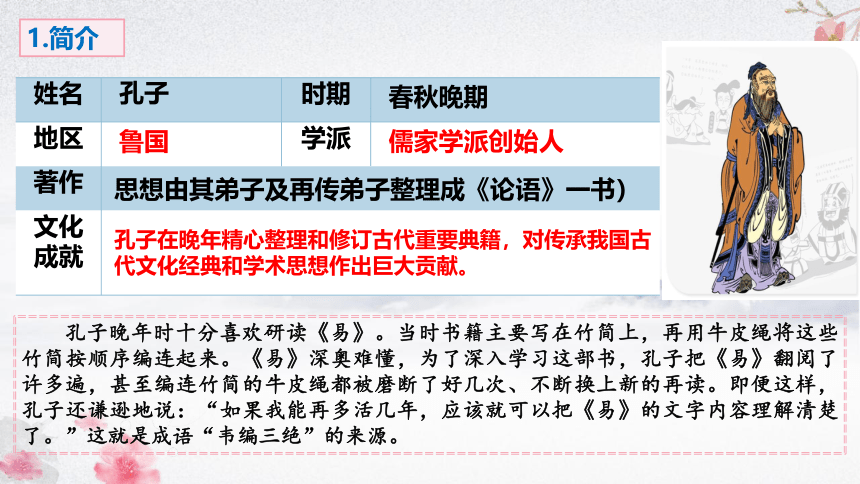

孔子

春秋晚期

孔子在晚年精心整理和修订古代重要典籍,对传承我国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。

孔子晚年时十分喜欢研读《易》。当时书籍主要写在竹简上,再用牛皮绳将这些竹简按顺序编连起来。《易》深奥难懂,为了深入学习这部书,孔子把《易》翻阅了许多遍,甚至编连竹简的牛皮绳都被磨断了好几次、不断换上新的再读。即便这样,孔子还谦逊地说:“如果我能再多活几年,应该就可以把《易》的文字内容理解清楚了。”这就是成语“韦编三绝”的来源。

1.简介

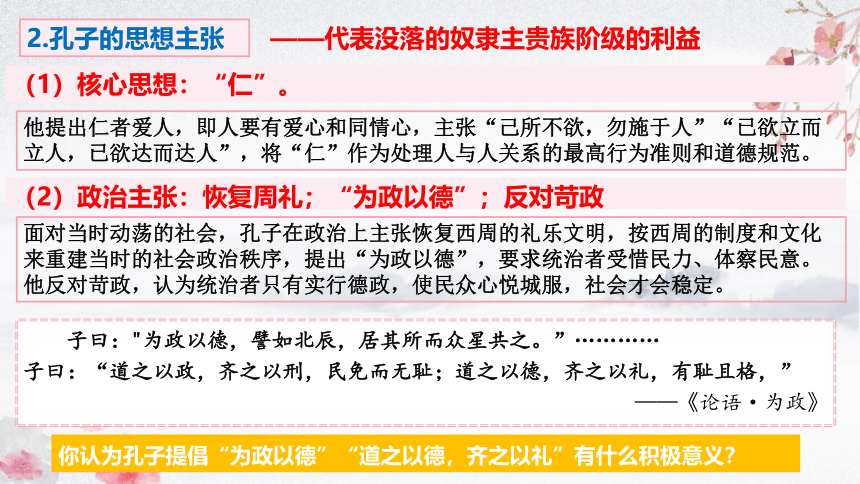

(1)核心思想:“仁”。

(2)政治主张:恢复周礼;“为政以德”;反对苛政

他提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心,主张“己所不欲,勿施于人”“已欲立而立人,已欲达而达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

面对当时动荡的社会,孔子在政治上主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会政治秩序,提出“为政以德”,要求统治者受惜民力、体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使民众心悦城服,社会才会稳定。

——代表没落的奴隶主贵族阶级的利益

子曰:"为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”…………

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格,”

——《论语·为政》

2.孔子的思想主张

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德,齐之以礼”有什么积极意义?

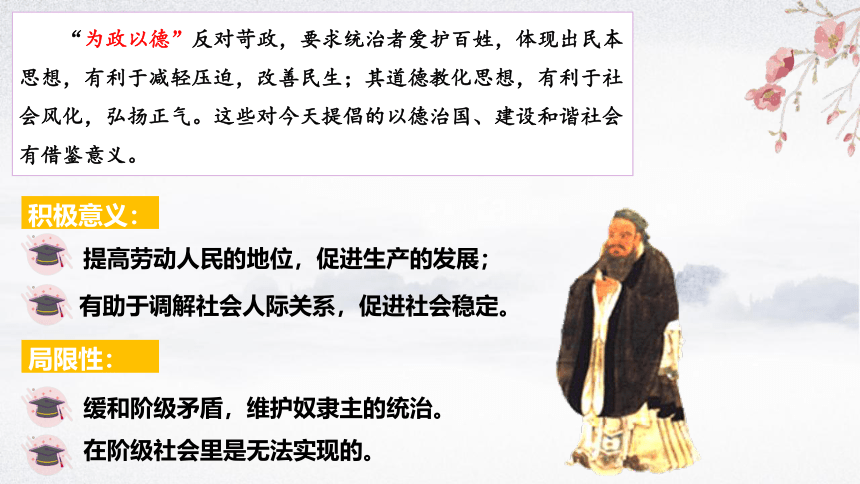

“为政以德”反对苛政,要求统治者爱护百姓,体现出民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

缓和阶级矛盾,维护奴隶主的统治。

提高劳动人民的地位,促进生产的发展;

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

积极意义:

局限性:

在阶级社会里是无法实现的。

材料 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学。其中,以儒家和墨家的规模较大。儒家设立私学,首推孔子。据史书记载:“孔子以诗、书、礼、乐,教弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——摘编自曲士培《中国大学教育发展史》

影响:他创立的儒家学说后来成为中国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要的意义;他提出的一些道德规范我国社会发展具有深远影响。

3.孔子的教育成就

创办私学,打破了贵族垄断教育的局面

主张有教无类,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教育在民间的发展

他在教学中注重道德教育和文化知识教育,总结教育规律,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法,对后世产生了深远影响。

百家争鸣

叁

孔子

老子

孟子

墨子

庄子

韩非子

“百家争鸣”是指春秋战国时期诸子各家之间所展开的互相驳难、论辩,同时相互学习、吸收的学术局面。

“诸子百家”:①“诸子”是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。

②“百家”是个泛称,言诸子之多。按照诸子学说的主要倾向可以划分为儒、道、法、墨、名、农、兵、杂、纵横、阴阳家等。

“争鸣”:是指当时代表各阶层、各派别政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶层或集团的利益和要求,对于自然规律和社会关系作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

1.概念

(1)经济:

(2)政治:

(3)阶级:

(4)文化:

铁犁牛耕使用,促使井田制崩溃,和生产力大发展(物质基础)

分封制、宗法制崩溃;王室衰微、诸侯争霸(环境自由)

“士”阶层活跃和受重用

私学兴起,学术下移。(“学在官府”到“学在民间”)

根本原因:社会大变革

2.背景

材料 百家争鸣所处在社会大变革时期,这便给百家争鸣创造了一个宽松的学术氛围。当时经济有了极大发展,这使得有某些人成为有闲阶层,有时间从事自己的学术活动。同时这个时代如天文学、数学、光学、医学等方面在当时均达到较高水平,这也丰富了人的精神世界和物质生活。……在百家争鸣的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成了中国的传统文化体系。

——摘自翦伯赞《中国史纲要》

学派

代表 人物

著作

思想 主张

儒家

孟子

荀子

墨家

墨子

道家

庄子

法家

韩非

兵家

孙武

《墨子》

《孟子》

《庄子》

《韩非子》

《荀子》

《孙子兵法》

仁政,民贵君轻;仁者无敌

礼治、礼法并用,明确尊卑等级,以维系社会秩序

兼爱、非攻、提倡节俭

要顺应自然和民心,追求精神自由保持人格独立

法家学说集大成者;树立君主权威;以法治国;建立中央集权专制统治

《孙子兵法》一书,奠定了我国古代军事理论的基础

3.学派及主张

孟子

夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也? ——《孟子卷四·公孙丑下》

主张实行仁政,要求统治者不要过分盘剥人民。提出民为贵、社稷次之,君为轻的思想,认为得民心者得天下。反对一切非正义的战争。

主张实行礼治,提倡礼法并用,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

荀子

孟子在与人探讨什么是“大丈夫”时说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”在孟子看来,不会被富贵扰乱心智,不会因贫贱改变操守,不会被威武屈服意志,这才是其正的大丈夫。这种精神对后人树立正确的价值观、人生观有重要影响。

墨子

《墨子》总计53篇,大多为墨翟弟子及其后世门人对墨翟言行的记述。

主张 “兼爱”“非攻”要求人们互爱互利,反对各国互伐兼并、残害生命。选贤能的人治理国家,批判贵族的奢侈生活,提倡节俭。

《墨子》一书中包含许多科学理论。其中,《经上》《经下》等篇目被合称为《墨经》,论述了数学、力学、光学、几何学相关的许多基本要素,记载了杠杆、小孔成像等方面的研究。《墨子》书中的《城守篇》详细介绍了城门结构、城池防御设施构造、弩机等器械制造工艺,对我国古代军事技术的发展产生较大影响。

治国要顺应自然和民心;追求精神自由,保持独立人格

庄子

韩非子,法家集大成者

反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

韩非(约前280年-前233年),后世人尊称其为“韩非子”或“韩子”,战国时期韩国都城新郑(今河南省郑州市新郑市)人。法家的主要代表人物和集大成者。后人收集其作品整理编纂成《韩非子》一书

韩非身为韩国的公子,多次向韩王上书进谏,希望韩王励精图治,但韩王置若罔闻,始终都未采纳。这使他非常的悲愤和失望,遂著书多篇阐述了其法治思想,秦皇读后推崇备至,仰慕已极。为了见到韩非,下令攻打韩国。韩王被迫派韩非出使秦国。然而韩非在秦国却未被信任和重用,后被李斯离间而下狱,不久死于狱中。

孙武

兵家也是当时诸子百家中比较活跃的一个学派。兵家的创始人是春秋末期的孙武,他的《孙子兵法》一书,奠定了我国古代军事理论的基础。

战国时期,由于战争持续不断,军事理论有了进一步发展,兵家著述丰硕,如吴起、孙膑等都撰有兵法著作。

知识拓展

稷(jì)下学宫

战国时期,齐国为招揽人才,在都城临淄稷门附近设置讲学的专门场所,被称为“稷下学宫”。聚集在这里的学者,来自道家、儒家、法家等学派,兴盛时有成百上千人。他们在此讲学、辩论、著书,阐明自己的政治主张,形成争鸣的局面。据说荀子曾在这里游学,成为当时颇有威望的学术领袖。稷下学宫对促进战国时期的学术繁荣起了重要作用。

材料 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘自侯外庐《中国思想史纲》

4.影响

思想文化:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;

文化传承:奠定了中国思想文化发展的基础,对后世有十分重要而深远的影响。

随堂训练

1.中医学的形成与发展和中国传统思想紧密相关。中医主张根据时节、气候调节人的作息规律,以达到顺应自然、协调平衡的养生效果。与这一主张关联密切的学派是( )

A.道家 B.儒家 C.墨家 D.法家

随堂训练

2.一次,孔子的弟子子贡提出一个问题:有没有一个观念一个人一生都应该践行?孔子说有,这个观念就是“恕”。孔子认为,“恕”就是人与人相处,应该设身处地,将心比心,换位思考。这表明孔子主张( )

A.无为而治 B.仁者爱人

C.以法治国 D.民贵君轻

随堂训练

3.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指( )

A.诸侯争霸 B.私学兴起

C.商鞅变法 D.百家争鸣

随堂训练

4.战国时期的庄子是道家学派的代表人物,他认为治理国家要顺其自然,“无为而治”。韩非子是法家的集大成者,他主张改革,提倡法治。这反映出( )

A.依据实际,施展智慧治国理政

B.治理国家,只能采取改革的方法

C.治理国家,只能依靠法治

D.人与自然,和谐相处

随堂训练

5.战国思想家墨子认为“国与国相攻,家与家相算,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝兄弟不和调”的根源是人与人之间“不相爱”,人们只知“自爱”“自利”。为此,他主张( )

A.兼爱非攻 B.无为而治

C.以法治国 D.贵贱有序

随堂训练

6.春秋战国时期,主张“依法治国”的代表人物是( )

A.孙子 B.墨子

C.庄子 D.韩非子

随堂训练

7.春秋时期,孔子认为“宽而得民”,战国时期孟子提出“亲亲而仁民,仁民而爱物”。由此可见,他们认为为政者应( )

A.代表下层平民的利益

B.维护君主专制体制

C.具有关注民生的情怀

D.勇于突破传统束缚

随堂训练

8.电影(大鱼海棠)的创意源自《庄子·逍巡游》中“北贸有鱼,其名为鲲"。下列属于庄子的观点的是( )

A.主张民贵君轻 B.主张兼爱非攻

C.主张道法自然 D.主张法治

感谢聆听

第7课

百家争鸣

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

这是山东嘉祥武氏祠的孔子见老子汉画像石拓片,展现了春秋晚期孔子拜访老子的情形。孔子和老子是著名的思想家。他们有哪些思想主张?春秋战国还有哪些重要的思想家?这个时期,我国古代思想文化又出现了什么新的气象?

老子和《道德经》

目录

孔子和儒家学说

百家争鸣

老子和《道德经》

壹

导弹

姓名 时期

地区 学派

著作

地位

楚国

道家学派创始人

《道德经》(又称《老子》)

道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。

李耳,字聃

春秋晚期

“子”是先秦时期的一种尊称。春秋前期,一般称卿、大夫为“子”。春秋后期,由于学者著书立说和讲学之风兴起,人们也用“子”来尊称著名的学者和老师。

马王堆汉葛出土的帛书《老子》

1.简介

材料 天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?

——《孔子问礼》

材料 祸兮福之所倚,福兮祸之伏。

——《道德经》第五十八章

①核心思想:老子思想的核心是“道”。他认为“道”是孕育万物的总根源,人们要顺应事物内在规律来行事;

②认为一切事物都有对立面,对立的双方能够互相转化;

③老子在处世上提倡安于柔弱的地位,主张以退为进,以柔克刚;

④政治主张:在政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会;

2.主张

孔子和儒家学说

贰

孔子是春秋后期鲁国人,出身下层没落贵族。他从小学习礼乐,年轻时做过小吏,后收徒办学。孔子中年后曾在鲁国从政,但时问不长,不久便周游列国,宜扬自已的政治主张,却不为各国采纳。孔子在晚年回到家乡,主要从事教育,整理编订文化典籍。

姓名 时期

地区 学派

著作

文化 成就

鲁国

儒家学派创始人

思想由其弟子及再传弟子整理成《论语》一书)

孔子

春秋晚期

孔子在晚年精心整理和修订古代重要典籍,对传承我国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。

孔子晚年时十分喜欢研读《易》。当时书籍主要写在竹简上,再用牛皮绳将这些竹简按顺序编连起来。《易》深奥难懂,为了深入学习这部书,孔子把《易》翻阅了许多遍,甚至编连竹简的牛皮绳都被磨断了好几次、不断换上新的再读。即便这样,孔子还谦逊地说:“如果我能再多活几年,应该就可以把《易》的文字内容理解清楚了。”这就是成语“韦编三绝”的来源。

1.简介

(1)核心思想:“仁”。

(2)政治主张:恢复周礼;“为政以德”;反对苛政

他提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心,主张“己所不欲,勿施于人”“已欲立而立人,已欲达而达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

面对当时动荡的社会,孔子在政治上主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会政治秩序,提出“为政以德”,要求统治者受惜民力、体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使民众心悦城服,社会才会稳定。

——代表没落的奴隶主贵族阶级的利益

子曰:"为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”…………

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格,”

——《论语·为政》

2.孔子的思想主张

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德,齐之以礼”有什么积极意义?

“为政以德”反对苛政,要求统治者爱护百姓,体现出民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

缓和阶级矛盾,维护奴隶主的统治。

提高劳动人民的地位,促进生产的发展;

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

积极意义:

局限性:

在阶级社会里是无法实现的。

材料 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学。其中,以儒家和墨家的规模较大。儒家设立私学,首推孔子。据史书记载:“孔子以诗、书、礼、乐,教弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——摘编自曲士培《中国大学教育发展史》

影响:他创立的儒家学说后来成为中国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要的意义;他提出的一些道德规范我国社会发展具有深远影响。

3.孔子的教育成就

创办私学,打破了贵族垄断教育的局面

主张有教无类,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教育在民间的发展

他在教学中注重道德教育和文化知识教育,总结教育规律,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法,对后世产生了深远影响。

百家争鸣

叁

孔子

老子

孟子

墨子

庄子

韩非子

“百家争鸣”是指春秋战国时期诸子各家之间所展开的互相驳难、论辩,同时相互学习、吸收的学术局面。

“诸子百家”:①“诸子”是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。

②“百家”是个泛称,言诸子之多。按照诸子学说的主要倾向可以划分为儒、道、法、墨、名、农、兵、杂、纵横、阴阳家等。

“争鸣”:是指当时代表各阶层、各派别政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶层或集团的利益和要求,对于自然规律和社会关系作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

1.概念

(1)经济:

(2)政治:

(3)阶级:

(4)文化:

铁犁牛耕使用,促使井田制崩溃,和生产力大发展(物质基础)

分封制、宗法制崩溃;王室衰微、诸侯争霸(环境自由)

“士”阶层活跃和受重用

私学兴起,学术下移。(“学在官府”到“学在民间”)

根本原因:社会大变革

2.背景

材料 百家争鸣所处在社会大变革时期,这便给百家争鸣创造了一个宽松的学术氛围。当时经济有了极大发展,这使得有某些人成为有闲阶层,有时间从事自己的学术活动。同时这个时代如天文学、数学、光学、医学等方面在当时均达到较高水平,这也丰富了人的精神世界和物质生活。……在百家争鸣的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成了中国的传统文化体系。

——摘自翦伯赞《中国史纲要》

学派

代表 人物

著作

思想 主张

儒家

孟子

荀子

墨家

墨子

道家

庄子

法家

韩非

兵家

孙武

《墨子》

《孟子》

《庄子》

《韩非子》

《荀子》

《孙子兵法》

仁政,民贵君轻;仁者无敌

礼治、礼法并用,明确尊卑等级,以维系社会秩序

兼爱、非攻、提倡节俭

要顺应自然和民心,追求精神自由保持人格独立

法家学说集大成者;树立君主权威;以法治国;建立中央集权专制统治

《孙子兵法》一书,奠定了我国古代军事理论的基础

3.学派及主张

孟子

夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也? ——《孟子卷四·公孙丑下》

主张实行仁政,要求统治者不要过分盘剥人民。提出民为贵、社稷次之,君为轻的思想,认为得民心者得天下。反对一切非正义的战争。

主张实行礼治,提倡礼法并用,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

荀子

孟子在与人探讨什么是“大丈夫”时说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”在孟子看来,不会被富贵扰乱心智,不会因贫贱改变操守,不会被威武屈服意志,这才是其正的大丈夫。这种精神对后人树立正确的价值观、人生观有重要影响。

墨子

《墨子》总计53篇,大多为墨翟弟子及其后世门人对墨翟言行的记述。

主张 “兼爱”“非攻”要求人们互爱互利,反对各国互伐兼并、残害生命。选贤能的人治理国家,批判贵族的奢侈生活,提倡节俭。

《墨子》一书中包含许多科学理论。其中,《经上》《经下》等篇目被合称为《墨经》,论述了数学、力学、光学、几何学相关的许多基本要素,记载了杠杆、小孔成像等方面的研究。《墨子》书中的《城守篇》详细介绍了城门结构、城池防御设施构造、弩机等器械制造工艺,对我国古代军事技术的发展产生较大影响。

治国要顺应自然和民心;追求精神自由,保持独立人格

庄子

韩非子,法家集大成者

反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

韩非(约前280年-前233年),后世人尊称其为“韩非子”或“韩子”,战国时期韩国都城新郑(今河南省郑州市新郑市)人。法家的主要代表人物和集大成者。后人收集其作品整理编纂成《韩非子》一书

韩非身为韩国的公子,多次向韩王上书进谏,希望韩王励精图治,但韩王置若罔闻,始终都未采纳。这使他非常的悲愤和失望,遂著书多篇阐述了其法治思想,秦皇读后推崇备至,仰慕已极。为了见到韩非,下令攻打韩国。韩王被迫派韩非出使秦国。然而韩非在秦国却未被信任和重用,后被李斯离间而下狱,不久死于狱中。

孙武

兵家也是当时诸子百家中比较活跃的一个学派。兵家的创始人是春秋末期的孙武,他的《孙子兵法》一书,奠定了我国古代军事理论的基础。

战国时期,由于战争持续不断,军事理论有了进一步发展,兵家著述丰硕,如吴起、孙膑等都撰有兵法著作。

知识拓展

稷(jì)下学宫

战国时期,齐国为招揽人才,在都城临淄稷门附近设置讲学的专门场所,被称为“稷下学宫”。聚集在这里的学者,来自道家、儒家、法家等学派,兴盛时有成百上千人。他们在此讲学、辩论、著书,阐明自己的政治主张,形成争鸣的局面。据说荀子曾在这里游学,成为当时颇有威望的学术领袖。稷下学宫对促进战国时期的学术繁荣起了重要作用。

材料 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘自侯外庐《中国思想史纲》

4.影响

思想文化:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;

文化传承:奠定了中国思想文化发展的基础,对后世有十分重要而深远的影响。

随堂训练

1.中医学的形成与发展和中国传统思想紧密相关。中医主张根据时节、气候调节人的作息规律,以达到顺应自然、协调平衡的养生效果。与这一主张关联密切的学派是( )

A.道家 B.儒家 C.墨家 D.法家

随堂训练

2.一次,孔子的弟子子贡提出一个问题:有没有一个观念一个人一生都应该践行?孔子说有,这个观念就是“恕”。孔子认为,“恕”就是人与人相处,应该设身处地,将心比心,换位思考。这表明孔子主张( )

A.无为而治 B.仁者爱人

C.以法治国 D.民贵君轻

随堂训练

3.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指( )

A.诸侯争霸 B.私学兴起

C.商鞅变法 D.百家争鸣

随堂训练

4.战国时期的庄子是道家学派的代表人物,他认为治理国家要顺其自然,“无为而治”。韩非子是法家的集大成者,他主张改革,提倡法治。这反映出( )

A.依据实际,施展智慧治国理政

B.治理国家,只能采取改革的方法

C.治理国家,只能依靠法治

D.人与自然,和谐相处

随堂训练

5.战国思想家墨子认为“国与国相攻,家与家相算,人与人相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝兄弟不和调”的根源是人与人之间“不相爱”,人们只知“自爱”“自利”。为此,他主张( )

A.兼爱非攻 B.无为而治

C.以法治国 D.贵贱有序

随堂训练

6.春秋战国时期,主张“依法治国”的代表人物是( )

A.孙子 B.墨子

C.庄子 D.韩非子

随堂训练

7.春秋时期,孔子认为“宽而得民”,战国时期孟子提出“亲亲而仁民,仁民而爱物”。由此可见,他们认为为政者应( )

A.代表下层平民的利益

B.维护君主专制体制

C.具有关注民生的情怀

D.勇于突破传统束缚

随堂训练

8.电影(大鱼海棠)的创意源自《庄子·逍巡游》中“北贸有鱼,其名为鲲"。下列属于庄子的观点的是( )

A.主张民贵君轻 B.主张兼爱非攻

C.主张道法自然 D.主张法治

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史