《面积》(作业设计)人教版三年级下册数学

文档属性

| 名称 | 《面积》(作业设计)人教版三年级下册数学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版小学数学三年级下册第5单元

《面积》作业设计

一、教材整体研读和学情精准研判

(一)课标分析

空间观念是《义务教育数学课程标准(2022年版)》中提出的十大核心概念词之一,主要是指根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体;想象出物体的方位和相互之间的位置关系;描述图形的运动和变化;依据语言的描述画出图形等。在曹培英教授的《跨越断层,走出误区:“数学课程标准”核心词的解读与实践研究》中指出,小学生空间观念主要表现在所学几何形体的现实原型、几何图形与它们的名称、特征之间建立起可逆的“刺激-反应(联想)”。从一维的长度到二维的面积是空间观念上的一次飞跃,本单元主要是通过一系列可操作的数学活动建立面积的表象,抽象出面积的概念,从而发展学生的空间观念。

(二)教材分析

《面积》属于“图形与几何”领域中图形的认识与测量板块,测量是对事物某种属性大小的刻化,测量的基本方法是用统一单位不断累加或细分。基于单元“大观念”,本单元学生要了解掌握测量的基本方法,基于度量单位理解面积的意义,并在具体问题中进行恰当的估测,感悟数学度量本质,从而发展学生的量感、空间观念与推理意识等数学核心素养。

面积概念是本单元的核心内容,三年级上册学生已经学习了长方形和正方形的特征,计算长方形和正方形周长,从长度到面积,是学生对空间形式的认知发展一次重大飞跃。学好本单元内容,不仅有利于发展学生的空间观念,提高解决简单实际问题的能力,而且能为以后学习其他平面图形的面积计算打下基础。

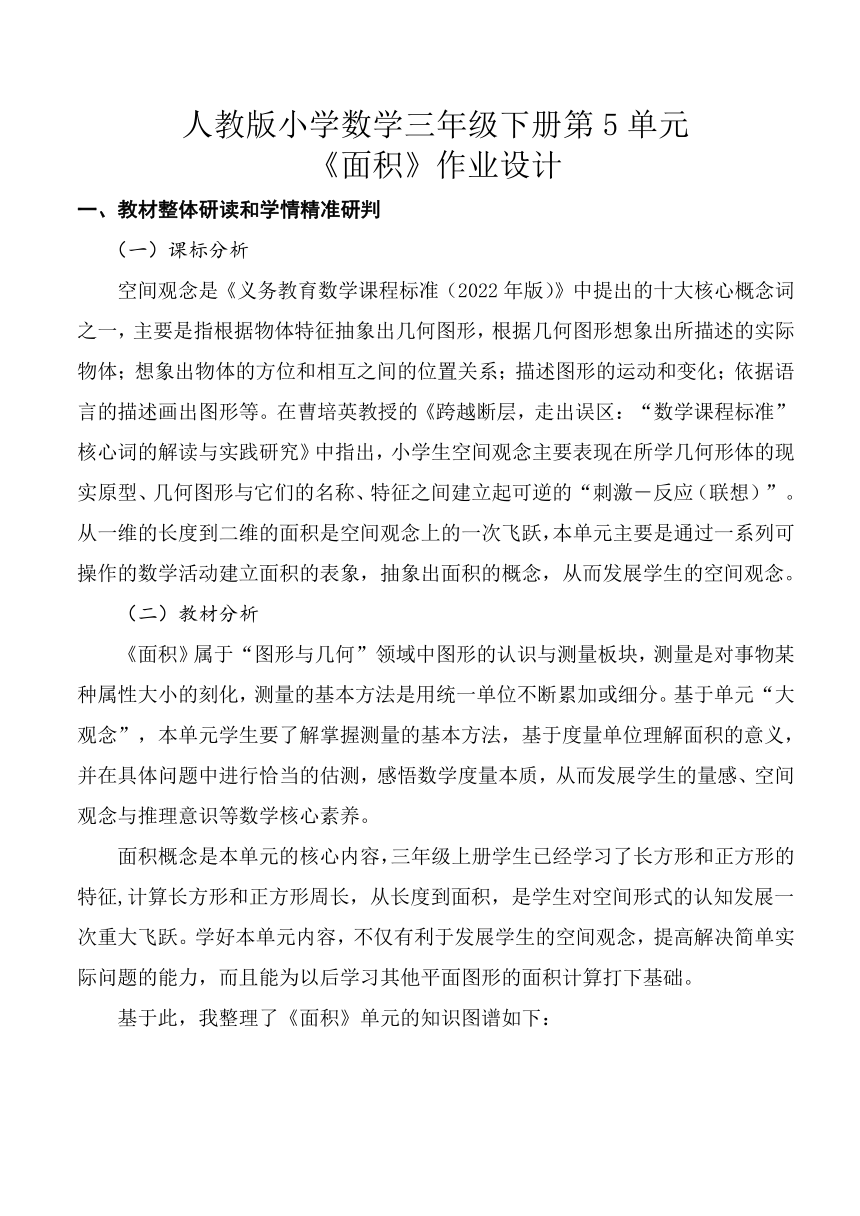

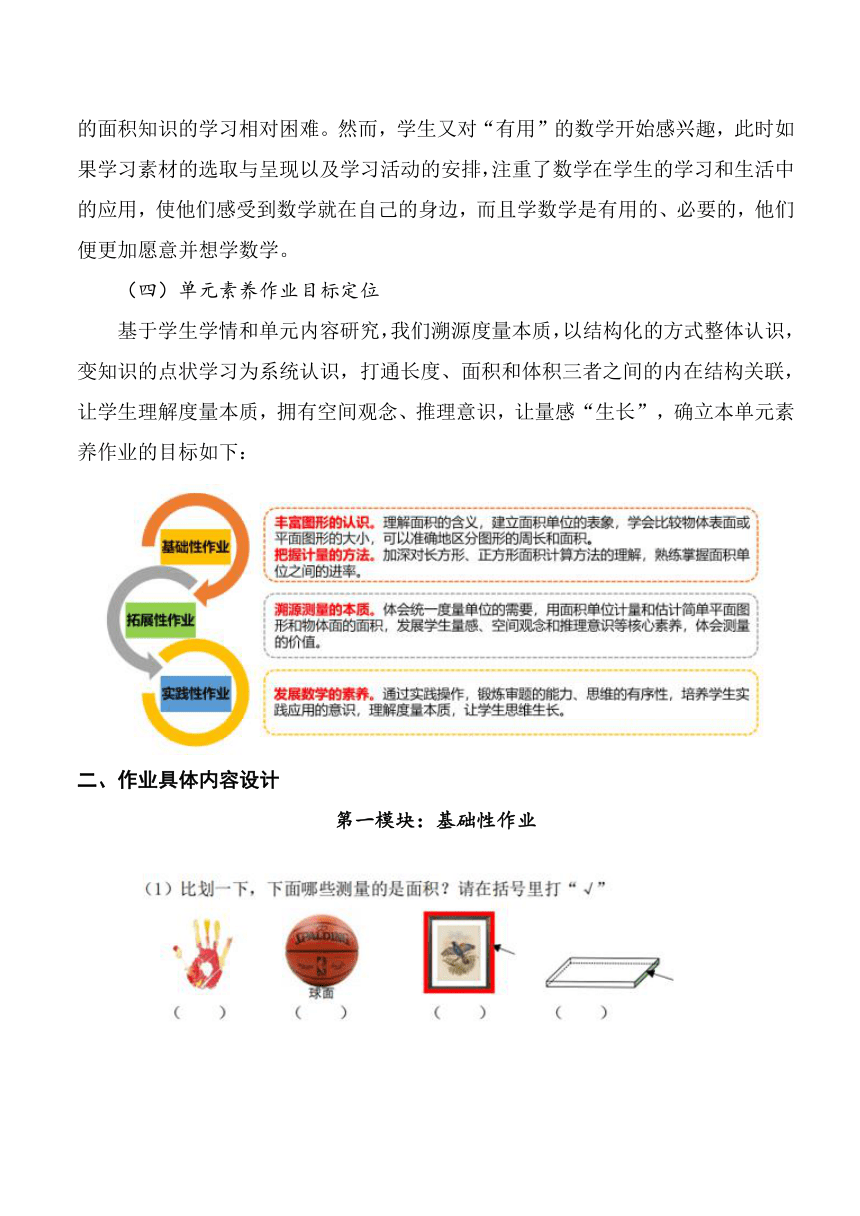

基于此,我整理了《面积》单元的知识图谱如下:

本单元主要学习内容包括四部分:面积和面积单位,长方形、正方形面积的计算,面积单位之间的进率,用所学的知识解决简单的实际问题。本单元内容的结构如下:

(三)学情分析

本单元的学习是在学生已经握了长方形和正方形的特征,并会计算长方形和正方形周长的基础上进行的。但是当把周长和面积放在一起时,学生容易混淆概念、产生认知缺陷,根源在于学习基础与新的知识点之间连结存在互通受阻。所以加深学生对面积概念的理解是本单元的核心内容。

另外对于小学三年级的学生来说,由于他们的年龄特征和心理特点,他们的形象思维仍占主要地位,他们更多关注“有趣,好玩,新奇”的事物,对于这种抽象的面积知识的学习相对困难。然而,学生又对“有用”的数学开始感兴趣,此时如果学习素材的选取与呈现以及学习活动的安排,注重了数学在学生的学习和生活中的应用,使他们感受到数学就在自己的身边,而且学数学是有用的、必要的,他们便更加愿意并想学数学。

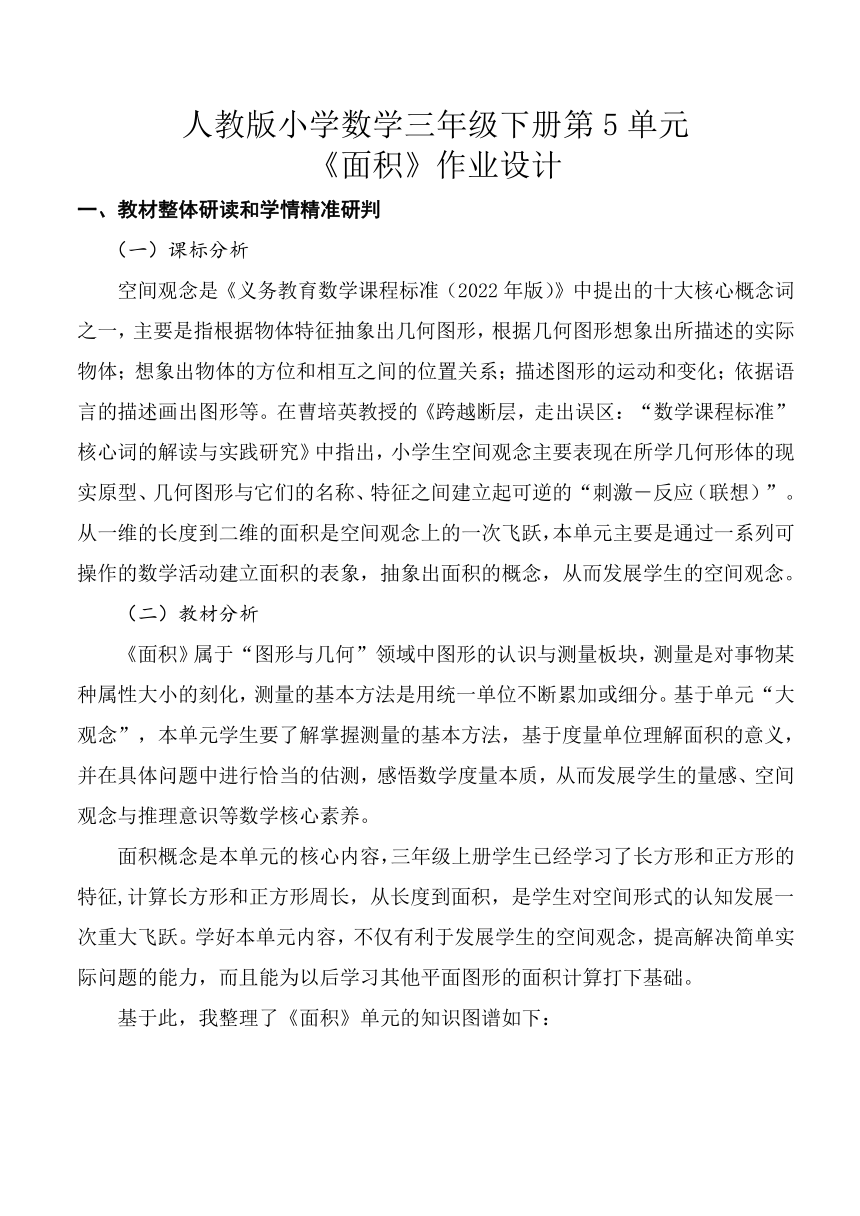

(四)单元素养作业目标定位

基于学生学情和单元内容研究,我们溯源度量本质,以结构化的方式整体认识,变知识的点状学习为系统认识,打通长度、面积和体积三者之间的内在结构关联,让学生理解度量本质,拥有空间观念、推理意识,让量感“生长”,确立本单元素养作业的目标如下:

二、作业具体内容设计

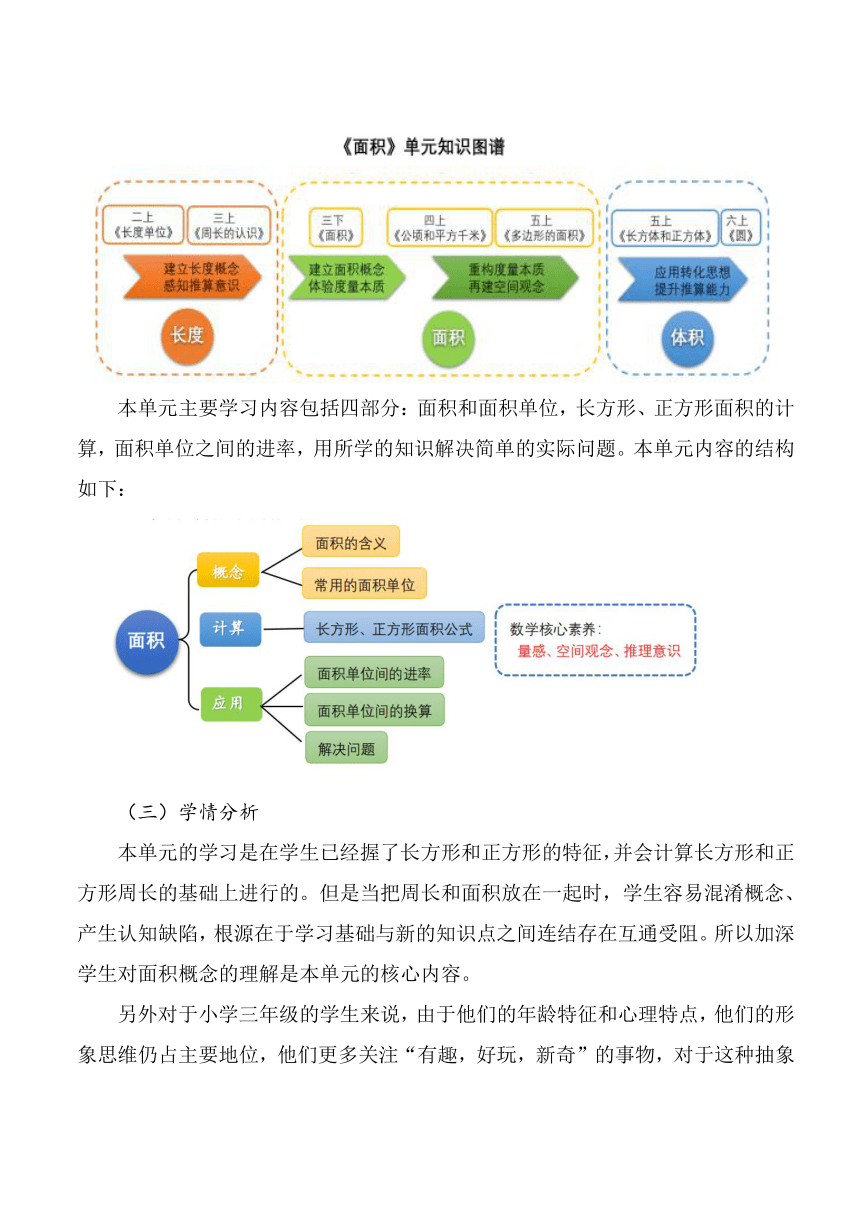

第一模块:基础性作业

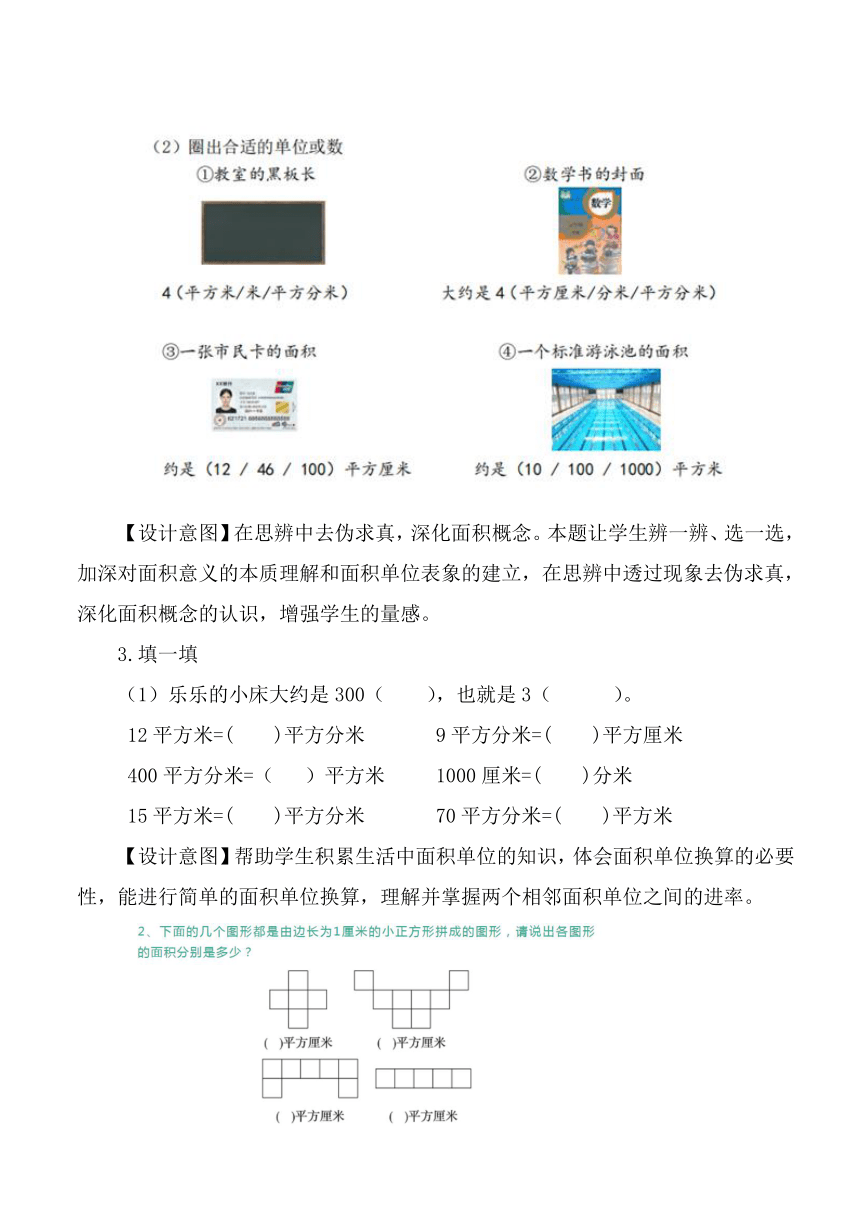

【设计意图】在思辨中去伪求真,深化面积概念。本题让学生辨一辨、选一选,加深对面积意义的本质理解和面积单位表象的建立,在思辨中透过现象去伪求真,深化面积概念的认识,增强学生的量感。

3.填一填

(1)乐乐的小床大约是300( ),也就是3( )。

12平方米=( )平方分米 9平方分米=( )平方厘米

400平方分米=( )平方米 1000厘米=( )分米

15平方米=( )平方分米 70平方分米=( )平方米

【设计意图】帮助学生积累生活中面积单位的知识,体会面积单位换算的必要性,能进行简单的面积单位换算,理解并掌握两个相邻面积单位之间的进率。

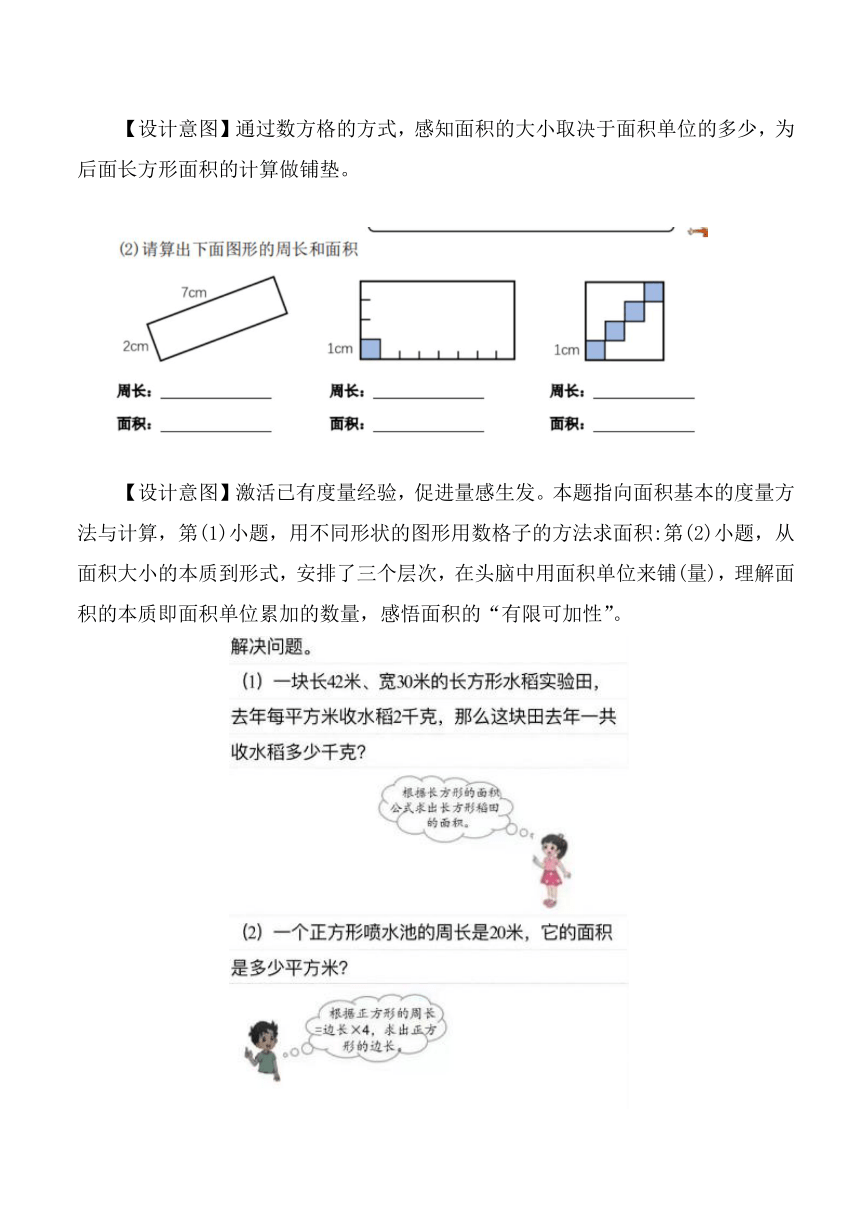

【设计意图】通过数方格的方式,感知面积的大小取决于面积单位的多少,为后面长方形面积的计算做铺垫。

【设计意图】激活已有度量经验,促进量感生发。本题指向面积基本的度量方法与计算,第(1)小题,用不同形状的图形用数格子的方法求面积:第(2)小题,从面积大小的本质到形式,安排了三个层次,在头脑中用面积单位来铺(量),理解面积的本质即面积单位累加的数量,感悟面积的“有限可加性”。

【设计意图】这两题均为解决问题。学生需要先分析并找出题目中的隐藏问题,即第(1)题要先求出长方形稻田的面积第(2)题要先求出正方形的边长;考查学生的审题能力和对长方形面积计算的实际应用能力。

【设计意图】通过数方格的方法测量面积的大小,体验形状与面积的关系:形状不同时,面积可能相同,可能不同。通过自己动手设计,感知面积的大小取决于面积单位的多少,为后面长方形面积的计算做铺垫。

第二模块:拓展性作业

【设计意图】在“变与不变”中,丰满面积意义的建构。本题旨在让学生先发现已知图形的面积,再去创造等面积的图形,发展面积守恒观念,并能通过比一比,让学生在辨析中沟通周长与面积的关系,深化对周长和面积的认

识。

【设计意图】有依据的“估”,有意识的发展“量感”。让学生能选择合适的物品去估计,感受小单位去测量小面积,大单位测量大面积的度量思想;在用“非标准单位度量”的过程中积累丰富的度量经验,明白度量的本质是被测图形中包含多少个度量单位:选择不同的方法去估测,不断提高学生的估测能力、推理能力和空间观念。发展学生量感。

第三模块:实践性作业

1.这是我校美景中的一角——“耕读园”

你能利用本单元的知识计算出“耕读园”的面积吗?

“耕读园面积”学习单 同学们,你知道我们学校的耕读园面积是多少吗? 分组合作,先了解我校耕读园的平面图形是什么图形?再制定一个测量和统计我校耕读园面积的方案。 我们的方案: 1.小组成员分工: 测量记录: 2.具体实施和计算方法: 3.耕读园面积计算:

【设计意图】“耕读园面积”是一次综合与实践活动,主要引导学生围绕需要解决的问题,开展查找资料、测量计算、数据整理和分析讨论等活动,在活动中加深对相关面积计算的理解,提高综合应用数学知识和方法解决实际问题的能力,增强数学应用意识,培养动手实践能力。

2.九里山小学为了加强劳动教育,提高学生的劳动技能,在校园内开辟了“种植园”,每个年级都可以用护栏围出专属种植区域,自由种植。

(1)学校为每个年级采购了16米长的护栏,要求每个班级将专属种植区用护栏围成长方形或正方形。

①可以怎样围呢?比一比谁设计的方案多,可以将你的设计方案展示在下面的方格纸上。

②计算出你设计的种植区的面积,填入表格中。

对比观察表格数据,怎样围种植区面积最大?你发现了什么规律?

(2)三年级计划在种植区种植白菊,需要先培育幼苗,正方形育苗盘的边长是3分米,育苗区为一个长9米,宽6米的长方形地面,最多可以摆放多少个育苗盘?

【设计意图】本题通过校园少年种植园中的真实任务情景,考查学生对周长概念的理解以及利用长方形、正方形周长、面积计算知识解决实际问题,渗透劳动教育,实现数学与劳动教育课的跨学科融合,能力层级方面侧重考查学生的一维空间想象力、数学建模能力、应用意识,最终指向“空间观念”这一核心素养。

三、作业质量效果评估

1.基础性作业难度较低,第 题需要 20 分钟,第 4 题需要 5 分钟。

2.拓展性作业难度适中,第 题需要 20 分钟,第 4题需要 15分钟。

3.实践性作业难度较大,第1题需要25 分钟,第2题需要40分钟。

整体学生觉得基础性作业没有难度,都是面积知识的巩固与简单的运用。但是拓展性作业与实践性作业要进行深度思考,因为设计的知识点是整个单元,需要学生把学过的第五单元知识在脑海里进行思考,然后筛选,选择对应的知识进行分析,最后解决问题,所以对于部分学困生来说有点难度。以后的作业设计中,部分的题型难度还要降低成浅显易懂型,要让这部分孩子会做,做对。这样孩子们才能找到学习的成就感。

四、实践反馈

教师应客观看待学生学习能力方面差异,采取分层作业的方式,做到因材施教,使每个学生在自己原有的基础上得到发展,提高作业效益。

教师就应该时刻站在学生的角度,从学生所学知识的差异、形成能力的差异上去发现并让学生认识到自己的欠缺。教师与学生在一个平等、民主、协商的氛围中,确定作业的内容和要求,使不同的学生心悦诚服地接受和选择属于自己的作业。

五、补救措施

根据学生的作答情况,我们发现,大部分学生对周长和面积的含义理解不透彻,尤其是当图形的周长和面积同时出现时,表现尤为明显。

对于周长和面积含义的理解,我们有以下思考:

1.在教学中加强动手操作环节,帮助学生充分感知什么是周长,什么是面积。例如:在探究长方形面积时,让学生小组合作摆一摆,再说一说,先展示密铺情况,让学生多说,多展示,再展示只摆一行,一列的情况,让学生对比观察,发现规律,建立表象;对于依然难以理解的学生,借助小组合作,让学生互相帮忙,互相摆,互相说,课下再次感知面积公式的推导过程。

2.讲授面积含义时,在导入环节借助周长,唤醒学生的旧知,练习环节,设计周长和面积同时出现的题目,帮助学生在对比中找到知识的脉络,理清知识的联系和区别。

3.对于不理解的学生,在作业讲授时,借助动态直观图,帮助学生找到问题,建立周长和面积的表象,学生进而明白应该如何解答,避免只是抽象的语言讲述,让学习困难的学生能看懂,能听懂。

六、作业案例特色说明

1.关注个性差异,响应“双减”政策,落实课程理念。既注重学生基础知识和基本技能的获得,又关注学生的个性发展,作业避免了以往的“一刀切”,把关注点落实到每位学生的个性差异上,设计了分层作业,让学生在自己原有能力的基础上再发力。

2.作业设计更加注重数学与生活的联系,让学生感受到生活中处处有数学,体会数学魅力,提高学习数学兴趣。

3.作业设计更加偏向拓展性、实践性,让学生在动手动脑中,思维向纵深发展,为学生由知识到能力转化提供契机。

《面积》作业设计

一、教材整体研读和学情精准研判

(一)课标分析

空间观念是《义务教育数学课程标准(2022年版)》中提出的十大核心概念词之一,主要是指根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体;想象出物体的方位和相互之间的位置关系;描述图形的运动和变化;依据语言的描述画出图形等。在曹培英教授的《跨越断层,走出误区:“数学课程标准”核心词的解读与实践研究》中指出,小学生空间观念主要表现在所学几何形体的现实原型、几何图形与它们的名称、特征之间建立起可逆的“刺激-反应(联想)”。从一维的长度到二维的面积是空间观念上的一次飞跃,本单元主要是通过一系列可操作的数学活动建立面积的表象,抽象出面积的概念,从而发展学生的空间观念。

(二)教材分析

《面积》属于“图形与几何”领域中图形的认识与测量板块,测量是对事物某种属性大小的刻化,测量的基本方法是用统一单位不断累加或细分。基于单元“大观念”,本单元学生要了解掌握测量的基本方法,基于度量单位理解面积的意义,并在具体问题中进行恰当的估测,感悟数学度量本质,从而发展学生的量感、空间观念与推理意识等数学核心素养。

面积概念是本单元的核心内容,三年级上册学生已经学习了长方形和正方形的特征,计算长方形和正方形周长,从长度到面积,是学生对空间形式的认知发展一次重大飞跃。学好本单元内容,不仅有利于发展学生的空间观念,提高解决简单实际问题的能力,而且能为以后学习其他平面图形的面积计算打下基础。

基于此,我整理了《面积》单元的知识图谱如下:

本单元主要学习内容包括四部分:面积和面积单位,长方形、正方形面积的计算,面积单位之间的进率,用所学的知识解决简单的实际问题。本单元内容的结构如下:

(三)学情分析

本单元的学习是在学生已经握了长方形和正方形的特征,并会计算长方形和正方形周长的基础上进行的。但是当把周长和面积放在一起时,学生容易混淆概念、产生认知缺陷,根源在于学习基础与新的知识点之间连结存在互通受阻。所以加深学生对面积概念的理解是本单元的核心内容。

另外对于小学三年级的学生来说,由于他们的年龄特征和心理特点,他们的形象思维仍占主要地位,他们更多关注“有趣,好玩,新奇”的事物,对于这种抽象的面积知识的学习相对困难。然而,学生又对“有用”的数学开始感兴趣,此时如果学习素材的选取与呈现以及学习活动的安排,注重了数学在学生的学习和生活中的应用,使他们感受到数学就在自己的身边,而且学数学是有用的、必要的,他们便更加愿意并想学数学。

(四)单元素养作业目标定位

基于学生学情和单元内容研究,我们溯源度量本质,以结构化的方式整体认识,变知识的点状学习为系统认识,打通长度、面积和体积三者之间的内在结构关联,让学生理解度量本质,拥有空间观念、推理意识,让量感“生长”,确立本单元素养作业的目标如下:

二、作业具体内容设计

第一模块:基础性作业

【设计意图】在思辨中去伪求真,深化面积概念。本题让学生辨一辨、选一选,加深对面积意义的本质理解和面积单位表象的建立,在思辨中透过现象去伪求真,深化面积概念的认识,增强学生的量感。

3.填一填

(1)乐乐的小床大约是300( ),也就是3( )。

12平方米=( )平方分米 9平方分米=( )平方厘米

400平方分米=( )平方米 1000厘米=( )分米

15平方米=( )平方分米 70平方分米=( )平方米

【设计意图】帮助学生积累生活中面积单位的知识,体会面积单位换算的必要性,能进行简单的面积单位换算,理解并掌握两个相邻面积单位之间的进率。

【设计意图】通过数方格的方式,感知面积的大小取决于面积单位的多少,为后面长方形面积的计算做铺垫。

【设计意图】激活已有度量经验,促进量感生发。本题指向面积基本的度量方法与计算,第(1)小题,用不同形状的图形用数格子的方法求面积:第(2)小题,从面积大小的本质到形式,安排了三个层次,在头脑中用面积单位来铺(量),理解面积的本质即面积单位累加的数量,感悟面积的“有限可加性”。

【设计意图】这两题均为解决问题。学生需要先分析并找出题目中的隐藏问题,即第(1)题要先求出长方形稻田的面积第(2)题要先求出正方形的边长;考查学生的审题能力和对长方形面积计算的实际应用能力。

【设计意图】通过数方格的方法测量面积的大小,体验形状与面积的关系:形状不同时,面积可能相同,可能不同。通过自己动手设计,感知面积的大小取决于面积单位的多少,为后面长方形面积的计算做铺垫。

第二模块:拓展性作业

【设计意图】在“变与不变”中,丰满面积意义的建构。本题旨在让学生先发现已知图形的面积,再去创造等面积的图形,发展面积守恒观念,并能通过比一比,让学生在辨析中沟通周长与面积的关系,深化对周长和面积的认

识。

【设计意图】有依据的“估”,有意识的发展“量感”。让学生能选择合适的物品去估计,感受小单位去测量小面积,大单位测量大面积的度量思想;在用“非标准单位度量”的过程中积累丰富的度量经验,明白度量的本质是被测图形中包含多少个度量单位:选择不同的方法去估测,不断提高学生的估测能力、推理能力和空间观念。发展学生量感。

第三模块:实践性作业

1.这是我校美景中的一角——“耕读园”

你能利用本单元的知识计算出“耕读园”的面积吗?

“耕读园面积”学习单 同学们,你知道我们学校的耕读园面积是多少吗? 分组合作,先了解我校耕读园的平面图形是什么图形?再制定一个测量和统计我校耕读园面积的方案。 我们的方案: 1.小组成员分工: 测量记录: 2.具体实施和计算方法: 3.耕读园面积计算:

【设计意图】“耕读园面积”是一次综合与实践活动,主要引导学生围绕需要解决的问题,开展查找资料、测量计算、数据整理和分析讨论等活动,在活动中加深对相关面积计算的理解,提高综合应用数学知识和方法解决实际问题的能力,增强数学应用意识,培养动手实践能力。

2.九里山小学为了加强劳动教育,提高学生的劳动技能,在校园内开辟了“种植园”,每个年级都可以用护栏围出专属种植区域,自由种植。

(1)学校为每个年级采购了16米长的护栏,要求每个班级将专属种植区用护栏围成长方形或正方形。

①可以怎样围呢?比一比谁设计的方案多,可以将你的设计方案展示在下面的方格纸上。

②计算出你设计的种植区的面积,填入表格中。

对比观察表格数据,怎样围种植区面积最大?你发现了什么规律?

(2)三年级计划在种植区种植白菊,需要先培育幼苗,正方形育苗盘的边长是3分米,育苗区为一个长9米,宽6米的长方形地面,最多可以摆放多少个育苗盘?

【设计意图】本题通过校园少年种植园中的真实任务情景,考查学生对周长概念的理解以及利用长方形、正方形周长、面积计算知识解决实际问题,渗透劳动教育,实现数学与劳动教育课的跨学科融合,能力层级方面侧重考查学生的一维空间想象力、数学建模能力、应用意识,最终指向“空间观念”这一核心素养。

三、作业质量效果评估

1.基础性作业难度较低,第 题需要 20 分钟,第 4 题需要 5 分钟。

2.拓展性作业难度适中,第 题需要 20 分钟,第 4题需要 15分钟。

3.实践性作业难度较大,第1题需要25 分钟,第2题需要40分钟。

整体学生觉得基础性作业没有难度,都是面积知识的巩固与简单的运用。但是拓展性作业与实践性作业要进行深度思考,因为设计的知识点是整个单元,需要学生把学过的第五单元知识在脑海里进行思考,然后筛选,选择对应的知识进行分析,最后解决问题,所以对于部分学困生来说有点难度。以后的作业设计中,部分的题型难度还要降低成浅显易懂型,要让这部分孩子会做,做对。这样孩子们才能找到学习的成就感。

四、实践反馈

教师应客观看待学生学习能力方面差异,采取分层作业的方式,做到因材施教,使每个学生在自己原有的基础上得到发展,提高作业效益。

教师就应该时刻站在学生的角度,从学生所学知识的差异、形成能力的差异上去发现并让学生认识到自己的欠缺。教师与学生在一个平等、民主、协商的氛围中,确定作业的内容和要求,使不同的学生心悦诚服地接受和选择属于自己的作业。

五、补救措施

根据学生的作答情况,我们发现,大部分学生对周长和面积的含义理解不透彻,尤其是当图形的周长和面积同时出现时,表现尤为明显。

对于周长和面积含义的理解,我们有以下思考:

1.在教学中加强动手操作环节,帮助学生充分感知什么是周长,什么是面积。例如:在探究长方形面积时,让学生小组合作摆一摆,再说一说,先展示密铺情况,让学生多说,多展示,再展示只摆一行,一列的情况,让学生对比观察,发现规律,建立表象;对于依然难以理解的学生,借助小组合作,让学生互相帮忙,互相摆,互相说,课下再次感知面积公式的推导过程。

2.讲授面积含义时,在导入环节借助周长,唤醒学生的旧知,练习环节,设计周长和面积同时出现的题目,帮助学生在对比中找到知识的脉络,理清知识的联系和区别。

3.对于不理解的学生,在作业讲授时,借助动态直观图,帮助学生找到问题,建立周长和面积的表象,学生进而明白应该如何解答,避免只是抽象的语言讲述,让学习困难的学生能看懂,能听懂。

六、作业案例特色说明

1.关注个性差异,响应“双减”政策,落实课程理念。既注重学生基础知识和基本技能的获得,又关注学生的个性发展,作业避免了以往的“一刀切”,把关注点落实到每位学生的个性差异上,设计了分层作业,让学生在自己原有能力的基础上再发力。

2.作业设计更加注重数学与生活的联系,让学生感受到生活中处处有数学,体会数学魅力,提高学习数学兴趣。

3.作业设计更加偏向拓展性、实践性,让学生在动手动脑中,思维向纵深发展,为学生由知识到能力转化提供契机。