第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-14 15:47:49 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

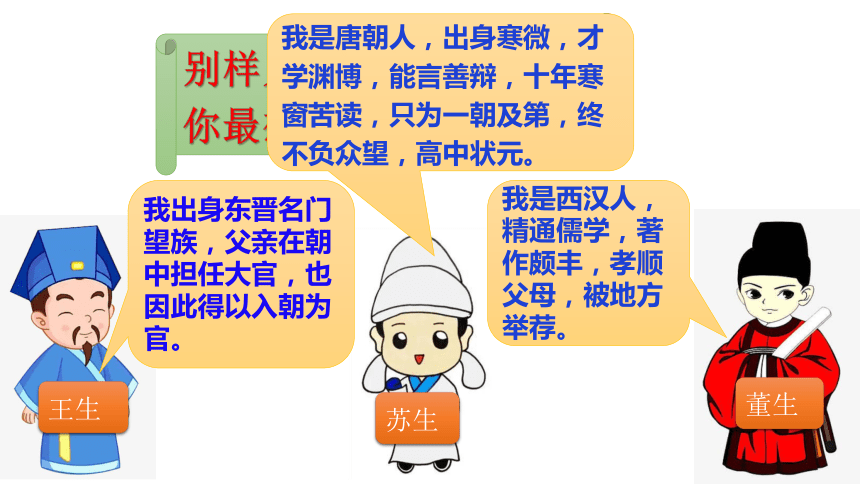

我是西汉人,精通儒学,著作颇丰,孝顺父母,被地方举荐。

我出身东晋名门望族,父亲在朝中担任大官,也因此得以入朝为官。

王生

苏生

董生

别样人生

你最想体验谁的人生?

我是唐朝人,出身寒微,才学渊博,能言善辩,十年寒窗苦读,只为一朝及第,终不负众望,高中状元。

隋唐制度的变化与创新

选官制度的演变

教学目标:

1、掌握九品中正制和科举制度选官用人的标准及其影响。

2、时空观念:能将从曹魏的九品中正制到隋唐的科举制度,这一时段选官制度发展演变的线索清晰地呈现出来

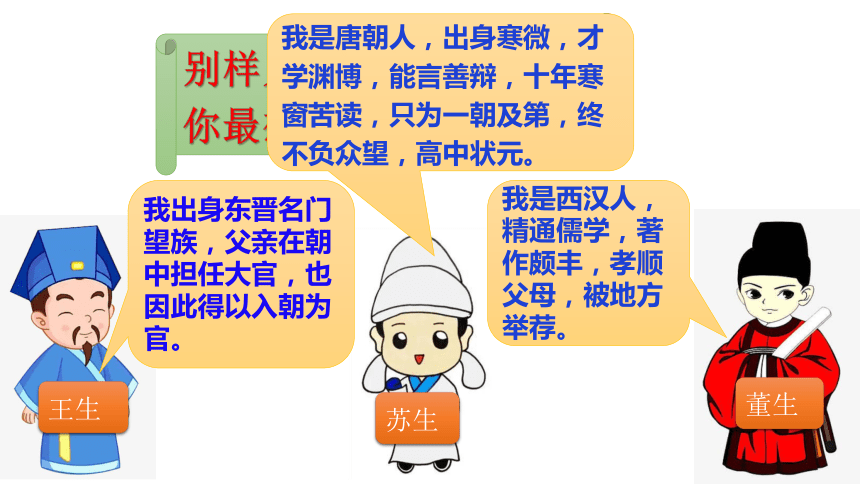

回忆之前学过哪些选官制度?

夏商周

世卿世禄制

血缘

战国

军功爵制

军功

汉代

察举制

品行

魏晋南北朝

隋唐

我就是这样入仕的。

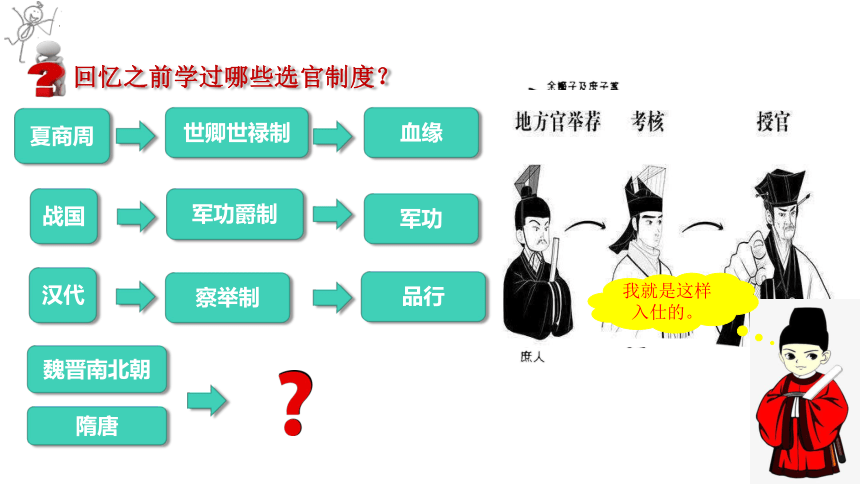

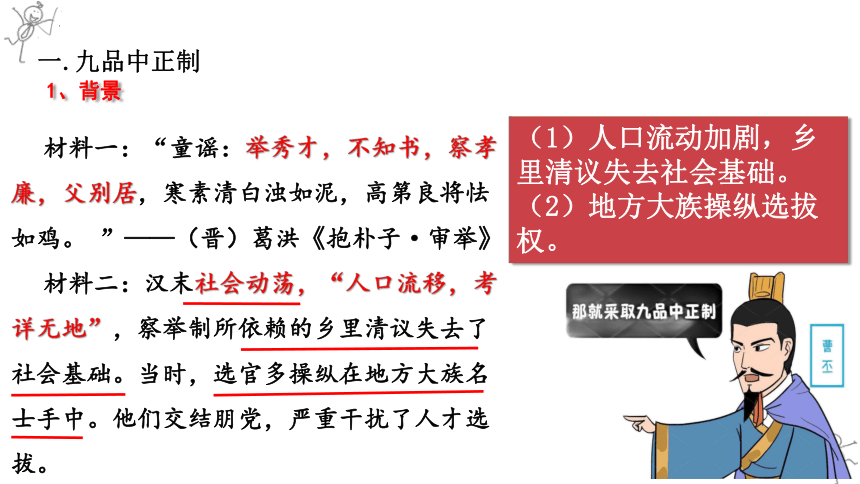

一.九品中正制

1、背景

(1)人口流动加剧,乡里清议失去社会基础。

(2)地方大族操纵选拔权。

材料一:“童谣:举秀才,不知书,察孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。 ”——(晋)葛洪《抱朴子·审举》

材料二:汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。当时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。

一.九品中正制

如何评价九品中正制?

哈哈哈!我的家族真给力!

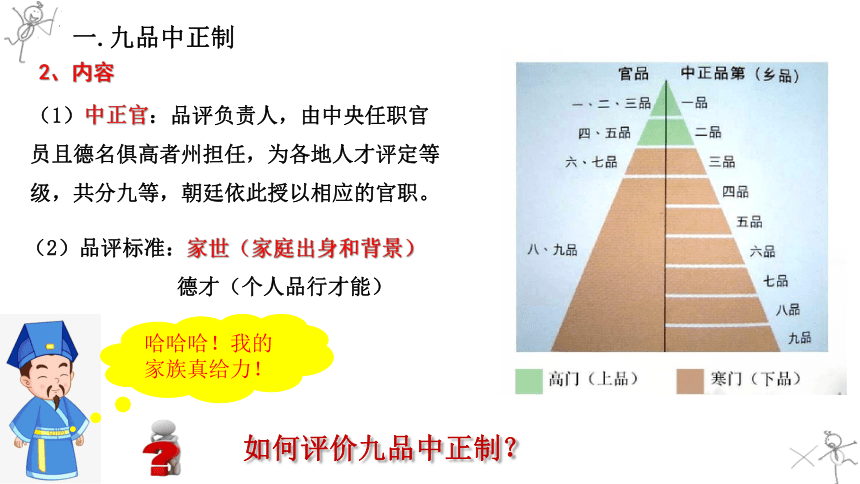

(1)中正官:品评负责人,由中央任职官员且德名俱高者州担任,为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

2、内容

(2)品评标准:家世(家庭出身和背景)

德才(个人品行才能)

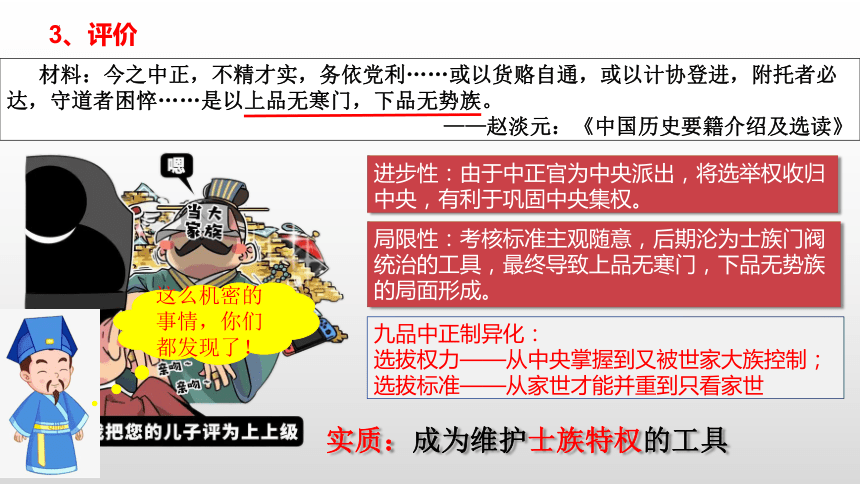

材料:今之中正,不精才实,务依党利……或以货赂自通,或以计协登进,附托者必达,守道者困悴……是以上品无寒门,下品无势族。

——赵淡元:《中国历史要籍介绍及选读》

进步性:由于中正官为中央派出,将选举权收归中央,有利于巩固中央集权。

实质:成为维护士族特权的工具

九品中正制异化:

选拔权力——从中央掌握到又被世家大族控制;

选拔标准——从家世才能并重到只看家世

局限性:考核标准主观随意,后期沦为士族门阀统治的工具,最终导致上品无寒门,下品无势族的局面形成。

3、评价

这么机密的事情,你们都发现了!

二.科举制

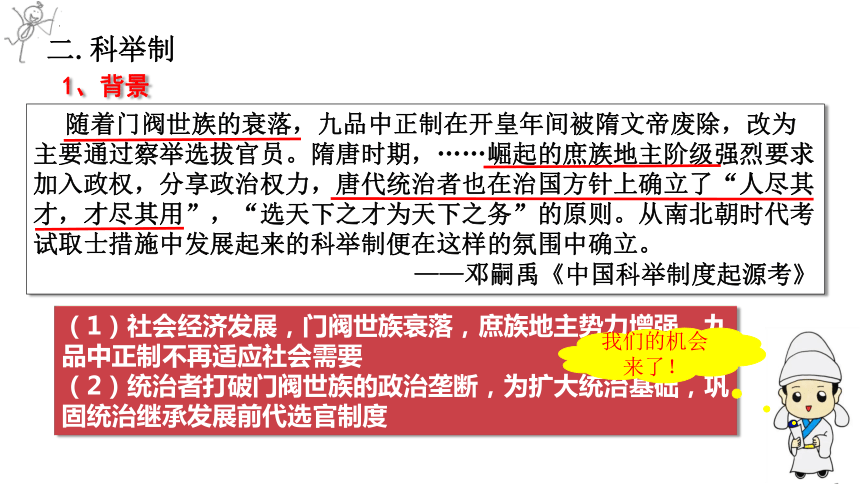

随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

1、背景

(1)社会经济发展,门阀世族衰落,庶族地主势力增强,九品中正制不再适应社会需要

(2)统治者打破门阀世族的政治垄断,为扩大统治基础,巩固统治继承发展前代选官制度

我们的机会来了!

二.科举制

2、建立和发展过程

辩论赛

有学者认为:科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公” 。……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。

也有学者认为:科举考试偏重文学、历史和学术问题,使得统治阶层产生一种讲求考证、沉溺文学或一味好古的倾向,这对培养求是致用的思想是很不利的。这种制度虽然使中国保持了上千年的稳定,但是它同样也阻碍了中华文明的进步和发展。

科举制的实行,是利大于弊?还是弊大于利?

VS

利

弊

二.科举制

3、影响

积极:

(1)政治:

①有利于打破士族垄断,加强了中央集权,扩大了统治基础,促进了社会阶层流动。

②读书考试和做官紧密联系,提高了官员文化素质。

(2)思想文化:有利于社会形成重学风气,促进文化教育的发展。

消极:

(1)选拔标准单一,压抑个性;

(2)考试以儒学为主,忽视实用性,不利于科技的发展;

(3)严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

世卿世禄制

(夏商周)

科举制

(隋唐)

军功爵制

(战国)

察举制

(汉朝)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

品行

门第

才学

演

变

趋

势

选拔标准:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

由血缘、推荐、地方品评演变为中央考试选拔

选官制度

选官标准

科举制的出现,标志着中国古代选官制度逐渐走向成熟。

选拔方式:

本课小结

选官制度的演变

九品中正制

科举制

背景

内容

影响

背景

发展过程

影响

科举考试作为古代封建社会的一个重要制度,其影响已经深入到社会的方方面面,尤其是它公开考试、公平竞争、择优录取的核心价值观,已经超越了帝制时代,具有现代性。如今的高考,虽然在形式、性质上不同与科举,但它公开考试、公平竞争、择优录取的核心价值观,仍未改变。

虽然我们对他人的人生无法复制粘贴,但是我们却可以抓住高考这次机会,去改变自己的人生命运,让我们的青春不留遗憾,尽情绽放!

1.中国古代选官标准历经变化,主要有“血、武、德、门、才”等几种。他们依次对应的是什么制度?

比一比

血

武

德

门

才

世官制

军功爵制

察举制

科举制

九品中正制

2.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是

A.汉武帝

B.唐玄宗

C.隋炀帝

D.明太祖

比一比

C

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进土科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目

武则天 创立殿试制度

3. 唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

比一比

D

4.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A.有利于强化君主专制

B.加强了思想文化控制

C.重视官员的综合素质

D.抑制了世族门阀势力

比一比

D

5.据统计,魏晋南北朝时期的官绅墓葬中的墓志署名多以世家大族的籍贯族源地为主,唐代官绅墓葬中的墓志署名绝大部分只写官衔。唐代墓志署名的变化,反映了( )

A.大一统局面改变了人们的家国意识

B.藩镇割据摧垮了世代荫袭的家族

C.科举制度导致了旧的门阀士族衰落

D.民族交融淡化了族群之间的差异

比一比

C

唐朝中后期的一位宰相李德裕认为:朝廷中的大官,都应该由公卿子弟担任,因为他们熟悉朝廷的事物和礼仪。出身贫寒的人,即使有出众的才能,当官以后,因为不熟悉朝廷的事情,也不能称职。李德裕对于科举制是赞成还是反对?你认为他的话是否有道理?

思考

课下作业

谢谢大家!

我是西汉人,精通儒学,著作颇丰,孝顺父母,被地方举荐。

我出身东晋名门望族,父亲在朝中担任大官,也因此得以入朝为官。

王生

苏生

董生

别样人生

你最想体验谁的人生?

我是唐朝人,出身寒微,才学渊博,能言善辩,十年寒窗苦读,只为一朝及第,终不负众望,高中状元。

隋唐制度的变化与创新

选官制度的演变

教学目标:

1、掌握九品中正制和科举制度选官用人的标准及其影响。

2、时空观念:能将从曹魏的九品中正制到隋唐的科举制度,这一时段选官制度发展演变的线索清晰地呈现出来

回忆之前学过哪些选官制度?

夏商周

世卿世禄制

血缘

战国

军功爵制

军功

汉代

察举制

品行

魏晋南北朝

隋唐

我就是这样入仕的。

一.九品中正制

1、背景

(1)人口流动加剧,乡里清议失去社会基础。

(2)地方大族操纵选拔权。

材料一:“童谣:举秀才,不知书,察孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。 ”——(晋)葛洪《抱朴子·审举》

材料二:汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。当时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们交结朋党,严重干扰了人才选拔。

一.九品中正制

如何评价九品中正制?

哈哈哈!我的家族真给力!

(1)中正官:品评负责人,由中央任职官员且德名俱高者州担任,为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

2、内容

(2)品评标准:家世(家庭出身和背景)

德才(个人品行才能)

材料:今之中正,不精才实,务依党利……或以货赂自通,或以计协登进,附托者必达,守道者困悴……是以上品无寒门,下品无势族。

——赵淡元:《中国历史要籍介绍及选读》

进步性:由于中正官为中央派出,将选举权收归中央,有利于巩固中央集权。

实质:成为维护士族特权的工具

九品中正制异化:

选拔权力——从中央掌握到又被世家大族控制;

选拔标准——从家世才能并重到只看家世

局限性:考核标准主观随意,后期沦为士族门阀统治的工具,最终导致上品无寒门,下品无势族的局面形成。

3、评价

这么机密的事情,你们都发现了!

二.科举制

随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

1、背景

(1)社会经济发展,门阀世族衰落,庶族地主势力增强,九品中正制不再适应社会需要

(2)统治者打破门阀世族的政治垄断,为扩大统治基础,巩固统治继承发展前代选官制度

我们的机会来了!

二.科举制

2、建立和发展过程

辩论赛

有学者认为:科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公” 。……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。

也有学者认为:科举考试偏重文学、历史和学术问题,使得统治阶层产生一种讲求考证、沉溺文学或一味好古的倾向,这对培养求是致用的思想是很不利的。这种制度虽然使中国保持了上千年的稳定,但是它同样也阻碍了中华文明的进步和发展。

科举制的实行,是利大于弊?还是弊大于利?

VS

利

弊

二.科举制

3、影响

积极:

(1)政治:

①有利于打破士族垄断,加强了中央集权,扩大了统治基础,促进了社会阶层流动。

②读书考试和做官紧密联系,提高了官员文化素质。

(2)思想文化:有利于社会形成重学风气,促进文化教育的发展。

消极:

(1)选拔标准单一,压抑个性;

(2)考试以儒学为主,忽视实用性,不利于科技的发展;

(3)严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

世卿世禄制

(夏商周)

科举制

(隋唐)

军功爵制

(战国)

察举制

(汉朝)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

品行

门第

才学

演

变

趋

势

选拔标准:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

由血缘、推荐、地方品评演变为中央考试选拔

选官制度

选官标准

科举制的出现,标志着中国古代选官制度逐渐走向成熟。

选拔方式:

本课小结

选官制度的演变

九品中正制

科举制

背景

内容

影响

背景

发展过程

影响

科举考试作为古代封建社会的一个重要制度,其影响已经深入到社会的方方面面,尤其是它公开考试、公平竞争、择优录取的核心价值观,已经超越了帝制时代,具有现代性。如今的高考,虽然在形式、性质上不同与科举,但它公开考试、公平竞争、择优录取的核心价值观,仍未改变。

虽然我们对他人的人生无法复制粘贴,但是我们却可以抓住高考这次机会,去改变自己的人生命运,让我们的青春不留遗憾,尽情绽放!

1.中国古代选官标准历经变化,主要有“血、武、德、门、才”等几种。他们依次对应的是什么制度?

比一比

血

武

德

门

才

世官制

军功爵制

察举制

科举制

九品中正制

2.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是

A.汉武帝

B.唐玄宗

C.隋炀帝

D.明太祖

比一比

C

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进土科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目

武则天 创立殿试制度

3. 唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

比一比

D

4.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A.有利于强化君主专制

B.加强了思想文化控制

C.重视官员的综合素质

D.抑制了世族门阀势力

比一比

D

5.据统计,魏晋南北朝时期的官绅墓葬中的墓志署名多以世家大族的籍贯族源地为主,唐代官绅墓葬中的墓志署名绝大部分只写官衔。唐代墓志署名的变化,反映了( )

A.大一统局面改变了人们的家国意识

B.藩镇割据摧垮了世代荫袭的家族

C.科举制度导致了旧的门阀士族衰落

D.民族交融淡化了族群之间的差异

比一比

C

唐朝中后期的一位宰相李德裕认为:朝廷中的大官,都应该由公卿子弟担任,因为他们熟悉朝廷的事物和礼仪。出身贫寒的人,即使有出众的才能,当官以后,因为不熟悉朝廷的事情,也不能称职。李德裕对于科举制是赞成还是反对?你认为他的话是否有道理?

思考

课下作业

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进