2015—2016高中语文人教版(必修4)第二单元课件:第5课《苏轼词两首》(共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文人教版(必修4)第二单元课件:第5课《苏轼词两首》(共63张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-28 08:36:00 | ||

图片预览

文档简介

课件63张PPT。 许多古人,每见名山大川,必有所感怀。如孔子“登泰山而小天下”,范仲淹临洞庭而忧苍生,欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦文华章喷薄而出,留下许多千古绝唱。

宋代词人苏东坡来到传说中的历经沧桑的赤壁古战场,同样颇有感触,于是醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。《临江仙》 ——【明】杨慎 苏轼(1036—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。文学家,书画家。

思想:苏轼思想较复杂,虽以儒家思想为主,但老庄哲学和佛家思想也很浓厚。

文——“唐宋八大家” (唐)韩愈 柳宗元

(宋)欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙

曾巩 王安石

诗——“苏黄” 苏轼 黄庭坚

词——“苏辛” 北宋词人苏轼、南宋词人辛弃疾

书、画——“宋四家” 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼散文:唐宋八大家

苏轼的词,题材广泛,内容恢宏,对严格的词律有所突破,改变了五代以来婉约柔靡的风格,开创了豪放一派的词风。 赤壁,苏轼所游赤壁是黄冈城外的赤鼻矶 (文赤壁);而一般认为三国赤壁鏖战的古战场在现在湖北蒲圻(武赤壁)。 念奴,唐天宝年间的著名歌女。音调高亢悦耳,据说玄宗喜欢听她演唱。此词牌为纪念她而创立。念奴娇,词牌名。字词详解千古:

风流:

樯橹(qiáng lǔ):

故国:

华发:

羽扇纶(guān)巾:

长远的年代。有文采有功绩。樯,桅杆;橹,浆。这里

指北军的战船。 这里指旧地,当年的赤壁战场。指古战场。白头发。手摇羽扇,头戴纶巾。

这是古代儒将的装束,

词中形容周瑜从容娴雅。基础积累1、通假字:

2、古今异义:

3、词类活用:

大江东去:

羽扇纶巾:

灰飞烟灭:

4、文言句式:

多情应笑我:基础积累1、通假字:一尊还酹江月

2、古今异义:大江东去

3、词类活用:

大江东去:古义:长江 今义:流量较大的河流

羽扇纶巾:名词作动词,拿着羽扇,戴着纶巾人。

灰飞烟灭:名词作状语,像灰那样,像烟那样。

4、文言句式:

多情应笑我:宾语前置,正常语序为:应笑我多情。念奴娇 赤壁怀古

苏轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,

人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,

卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇

guān qiáng lǔ

纶 巾,谈笑间,樯 橹灰飞烟灭。故国神游,

多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊

lèi

还酹江月。怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

方若虚云:“怀古者,见古迹,思古人。其事无他,兴亡贤愚而已。”

结构:临古地——思古人——忆其事——抒己志。

表现手法:运用典故,今昔对比,借古讽今,即事议论。 1、本词的上、下阕分别写了什麽内容?上阕:正面描写赤壁美景, 以引起对古人的怀念。

下阕:借对周瑜的仰慕, 抒发自己功业未成的感慨。上阕:(赤壁)???????????????????? (怀古) 所见:大江、故垒?????????????????? 所想:千古风流人物 ????????? 乱石、惊涛???????????????????????????一时多少豪杰 下阕:(怀古)???????????????????? (伤今) 所忆: (周郎)雄姿英发????? ?所慨:多情善感 ????????????? 羽扇纶巾????????? ???????早生华发 ????????????? 才华横溢????? ????????????人生如梦课 文 欣 赏“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这句词写的江水有什么特点?此句在文中有什么作用? 写出了长江奔流浩浩荡荡、气势磅礴,而且将写景与写人融合为一体。

“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”:起笔颇有气势,从长江着笔,巨大的空间;千古风流人物,广阔的历史时空,无数的英雄豪杰;将此二者联系起来,组成一个极为辽阔悠久的时空背景;浪淘尽,历史长河的冲刷。是悲哀,也是一种通脱,通古今而观之的气.为下阕英雄出场作铺垫全文赏析“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”这三句点明了什么?地点,时间,人物,事件。写赤壁借他人之口,绕过疑点,勾起人们对赤壁之战历史的回顾 赤壁何须问出处,东坡本是借山川。

(清)朱日浚为了突出周瑜在赤壁之战中的功绩,并为下面写周瑜埋下伏笔。全文赏析提问:词的上阕描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?请简要分析。豪

迈

奔

放 字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白角度

形

色声形 修辞

夸张 比拟 比喻 基调赤壁壮美如画 陡峭的山崖高插云霄,汹涌的骇浪搏击着江岸,滚滚的江流激起千万堆澎湃的雪浪。

这几句运用了夸张、比喻的手法,“穿”,形容山崖高耸入云,“雪”写出白色浪花的壮美,这几句绘形绘声绘色地描绘了一幅奇险雄伟的画面;

并暗写赤壁之战惊心动魄的场面和英雄豪杰们的雄姿,表现了作者的豪迈奋发。串大意析手法明情感全文赏析提问:词的上阕描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?请简要分析。豪

迈

奔

放 字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白角度

形

色声形 修辞

夸张 比拟 比喻 基调赤壁壮美如画 作者抓住悬崖、陡壁、怒涛、波浪这些可视性极强、变化宏大的形象,大刀阔斧,横画纵抹,描绘了一幅奇险雄伟的画面,格调高昂。

“江山如画,一时多少豪杰”可以让你想到哪些豪杰?出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。 (写鞠躬尽瘁的诸葛亮) 天下英雄谁敌手?生子当如孙仲谋。 (写弛马射虎的孙权) 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 (写足智多谋的周瑜) 酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。(写能文能武的曹操

思考:“江山如画,一时多少豪杰”在上下片中起什么作用? 承上启下的过渡作用。“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由状景过渡到述人,十分自然。这一声慨叹将怀古之情和江山之胜融为一体。“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。 下阕可分为两层:第一层(从“遥想公瑾当年”到“樯橹灰飞烟灭”)描写周瑜的形象。

第二层(从“故国神游”到“一樽还酹江月”)抒发对自己身世的感慨。课 文 讲 析小乔初嫁

_______年轻得意雄姿英发 _______英俊潇洒羽扇纶巾_______从容闲雅谈 笑 间_______指挥若定樯橹灰飞烟灭_______足智多谋作者从哪几个角度描写周瑜的?风流人物下阕描写周瑜时为什么要插 “小乔嫁了”这一情节? 作用:

(1)借小乔初嫁的事实,表明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢。

(2)以美女衬英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿。

(3)小乔的姐姐大乔是孙权之嫂,所以周瑜外托君臣之义,内有姻亲之情,能够取得孙权的绝对信任,这是他能够建功立业的一个重要条件。

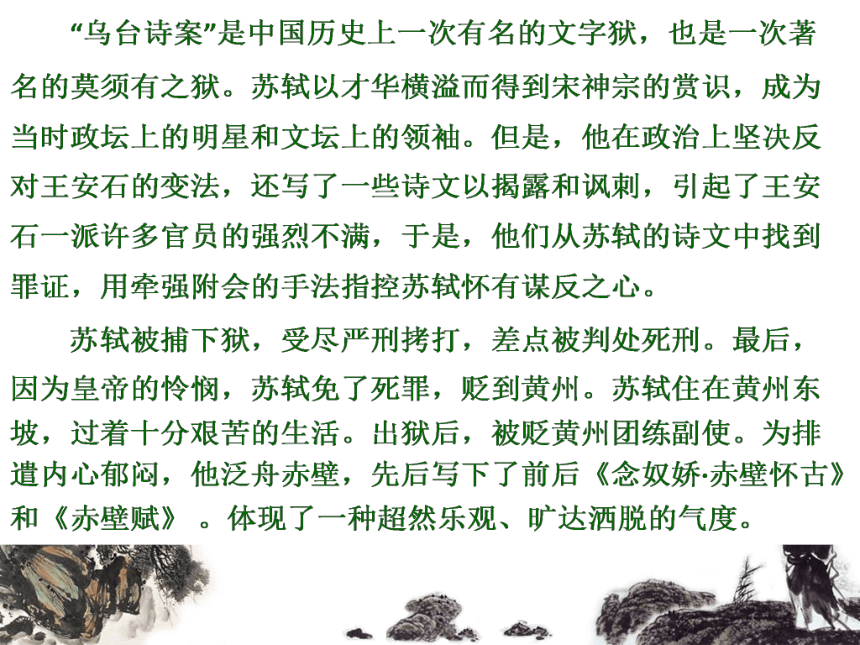

作者为什么要着意描写周瑜年青有为英气不凡? 神宗时,王安石执政推行新法,意见相左,刚入仕途的苏轼自请离京先后到杭州、密州、湖州等地任职,后因诗文中有讽刺新法的内容,以“诋毁新法”罪入狱一百多天,这就是宋代第一起文字狱——“乌台诗案”。后经多方营救出狱,后以贬为黄州团练副使了事;

哲宗继位后,反对新法的旧派司马光执政,重用苏轼,官至礼部尚书、兵部尚书,后因与司马光政见不合,再次离京任杭州、颍州、扬州等地知府,后变法派又得势,苏轼被一贬再贬,58岁的苏轼被流放惠州、儋州; 徽宗继位后,被赦免内迁,死于回常州的途中,时年65岁。 仕途坎坷怀古 伤今周 郎

三十四岁

春风得意

刚柔相济

文武双全

功成名就

少年得志苏 轼

四十七岁

待罪黄州

刚正有余

文弱书生

壮志难酬

年老无为三国时代的人物很多,作者为什么单单要选择周瑜?对比早生华发英俊儒雅幸福美满 功成名就屡遭不幸 功业未成奋进感伤渴望建功立业,希望自己也能象周瑜一样能为国家干一翻伟大的事业。但自己年近半百,白发早生而贬居边地,无所建树,壮志难酬报国无门。借怀古来抒发自己功业未成的感慨。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。后五句是怎样写人生感概的?

“故国神游”,承接上文,道出了对英雄时代、英雄人物的疾情向往。这种向往在两鬓班白年近半百功业无成的现实面前变得可笑。“多情应笑我”是倒装句,须解作:应笑我多情。这里用自嘲方式写自己的感伤,感情大落,最终发出“人生如梦”的感慨,以呼应首三句。

探究:有人说,词的最后几句含有消极成分,与本词的豪壮情调不和,你认为呢?人间如梦,一尊还酹江月。反映了理想与现实之间的矛盾,是诗人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情,与全词的格调是相符的。人生短暂,江月永恒;

壮志难酬,豪情长存!英雄人物,丰功伟绩,全都是过眼烟云,稍纵即逝,也是心境旷达,潇洒酒酬月。内容表达方式上阕下阕遥想公瑾当年笔法简练写景写周瑜气概雄伟接应上文气势雄伟、豪迈奔放、景史情巧妙结合特点大江东去古垒西边乱石穿空江山如画赤壁雄奇美景引出历史人物 写景怀古咏史过渡谈笑间古国神游人生如梦写周瑜指挥若定慨叹功业未成感叹岁月如梭咏史抒情抒情课文总结 上一页 返回 作者生平 课文朗读 下一页 鉴 赏卷拍穿多功业早成早生华发抒感慨去雄姿英发儒雅从容功业无成人生如梦艺术技巧1、用豪壮的情调抒写胸中块垒。

2、烘托和映衬 “学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱“大江东去。”

——俞文豹豪放词

笔力雄健,气势磅礴,

场面宏大,意境开阔。俞文豹《吹剑录》中记载了这样一个故事:东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,因问:“我词何如柳七?”对曰:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学士词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”词派豪放派婉约派苏轼柳永阳刚阴柔★ 《赤壁怀古》与《雨霖铃》比较阅读苏轼《赤壁怀古》

意象:

意境:

音调:

情感:柳永《雨霖铃》

意象:

意境:

音调:

情感:

大江、乱石、惊涛壮阔高亢豪放旷达、积极向上。 寒蝉、长亭、杨柳岸、晓风残月、凄凉低沉离情别绪、哀愁。婉约派代表作者:柳永、李清照、秦观 周邦彦等。豪放派代表作者:苏轼、辛弃疾李清照:

帘卷西风,人比黄花瘦。《醉花阴》

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

《声声慢》

秦观:

韶华不为少年留,恨悠悠,几时休。

便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

《江城子》辛弃疾:

落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

《登建康赏心亭》

苏轼:??? ? 老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。欲报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。 酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 ?

《江城子 · 密州出猎 》

定风波苏轼写作背景 这首词作于宋神宗元丰五年(1082),此时苏轼因乌台诗案被贬谪黄州已近三年。在这遭受严重政治迫害后的几年里,苏轼内心当然有忿懑和痛苦的一面,但他却始终能以超人的旷达心态泰然处之。这首《定风波》就表现了苏轼当时“泰然处之”的心境。 返回小序小序写什么?有什么作用? 交代了写这首词的原因,为后边表现自己不惧风吹雨打张本。

什么叫张本?

事先为事态的发展作好布置。课文诵读 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

边听边思考:这首词写了什么景?抒发了作者什么样的感情?返回解词释句⑴芒鞋:草鞋。

⑵吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态

⑶料峭:形容微寒。 返回解词释句莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。返回解词释句 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”这两句明写诗人道中遇雨时置风雨于不顾、吟啸徐行的镇定态度,暗示他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的心态。“莫听”有外物不足萦怀之意,“何妨”见俏皮的挑战色彩。返回解词释句竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?返回解词释句 “竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?实际上是以“竹杖芒鞋”喻指闲散江湖,以“马”喻指奔波官场,通过两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一身轻松。穿着草鞋走泥泞之路是不可能轻松的,故而它的实质用意只能是“无官一身轻”。 返回解词释句一蓑烟雨任平生。返回解词释句 “一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣,而“烟雨”则是江湖上烟波浩渺、斜风细雨的景象,故而这一句是表达了苏拭想退隐江湖、自在地度过一生的心愿。“任”字含放任自由之意。返回上片小结途中遇风雨 —— 泰然处之

竹杖芒鞋轻胜马——闲散江湖胜官场

一蓑烟雨任平生——退隐江湖、自由自在地度一生

词的上片表达了不管风吹雨打,旷达豪放的精神和胸襟。解词释句 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。返回解词释句 “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”这三句写雨过天晴、寒风吹拂、斜阳晚照的眼前景象,但也隐隐地透露出作者在这几年的劫后余生中,余悸尚未完全消尽、政治风雨令人更加清醒、晚境或尚有望等既达观而又复杂的心情。 返回解词释句 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。返回解词释句 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这三句表面上似乎是说,回到住处,再看路经之地,既不是风雨交加,也不是朗朗晴空;实际上,“萧瑟处”隐喻宦途风雨,“归去”是用陶渊明的“归隐”之意,而“也无风雨也无晴”则是说,有了归隐之心也就无所谓什么宦海的风雨或晴天了。显然,这里的主要心态是旷达,主要意向是隐逸。 返回下片小结微风吹拂、雨过天睛、斜阳晚照——政治风雨令人更加清醒。

向来萧瑟,归去,无风无雨——心存归隐无惧风雨。

词的下片写出了词人对风雨变幻的领悟,表达了词人面对人生风雨超然洒脱的心态。内容述评 在苏轼的思想体系中,儒佛道是兼容并蓄的。他祟尚老庄哲学,深受禅学影响,颂扬陶渊明的人生态度,因而在仕途上屡遭挫折后产生隐逸思想是很自然的事情。然而苏轼一生始终没有真的归隐过,这说明,即使严遭挫折,他的基本思想还是在儒家的用世观念界内。因此,对苏轼的归隐意向,只能看作是一种自我心理调节,自我心理宽慰,这充分体现出苏轼淡薄功名的宽阔胸襟和旷达通脱的人生态度。 返回艺术特色 总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出三个方面的审美要素: 返回艺术特色一、写眼前景,想心中事,异质而同构

写眼前景,就是落墨于眼前所遇到的真实景物;想心中事,就是着意于心中所萦绕和所要表现的事物人情;而这两者之间则必须具有异质同构关系,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》直接描述的是作者沙湖道中遇雨的情景,但所表现的却是苏轼被贬黄州后的境遇和心情,因而作者在进行这首词的艺术创作时是“一心二用”,即言在此而意在彼。在《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系,而词的全部意理情致,也就含蕴在这一系列的异质同构关系中。 返回艺术特色二、若即若离,隐喻寄托

这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味,不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。返回艺术特色三、以小寓大,言外无穷

《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有通雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中展开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。返回江城子 苏轼 十年生死两茫茫,

不思量, 自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,

尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,

小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,

明月夜,短松冈。

宋代词人苏东坡来到传说中的历经沧桑的赤壁古战场,同样颇有感触,于是醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。《临江仙》 ——【明】杨慎 苏轼(1036—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。文学家,书画家。

思想:苏轼思想较复杂,虽以儒家思想为主,但老庄哲学和佛家思想也很浓厚。

文——“唐宋八大家” (唐)韩愈 柳宗元

(宋)欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙

曾巩 王安石

诗——“苏黄” 苏轼 黄庭坚

词——“苏辛” 北宋词人苏轼、南宋词人辛弃疾

书、画——“宋四家” 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼散文:唐宋八大家

苏轼的词,题材广泛,内容恢宏,对严格的词律有所突破,改变了五代以来婉约柔靡的风格,开创了豪放一派的词风。 赤壁,苏轼所游赤壁是黄冈城外的赤鼻矶 (文赤壁);而一般认为三国赤壁鏖战的古战场在现在湖北蒲圻(武赤壁)。 念奴,唐天宝年间的著名歌女。音调高亢悦耳,据说玄宗喜欢听她演唱。此词牌为纪念她而创立。念奴娇,词牌名。字词详解千古:

风流:

樯橹(qiáng lǔ):

故国:

华发:

羽扇纶(guān)巾:

长远的年代。有文采有功绩。樯,桅杆;橹,浆。这里

指北军的战船。 这里指旧地,当年的赤壁战场。指古战场。白头发。手摇羽扇,头戴纶巾。

这是古代儒将的装束,

词中形容周瑜从容娴雅。基础积累1、通假字:

2、古今异义:

3、词类活用:

大江东去:

羽扇纶巾:

灰飞烟灭:

4、文言句式:

多情应笑我:基础积累1、通假字:一尊还酹江月

2、古今异义:大江东去

3、词类活用:

大江东去:古义:长江 今义:流量较大的河流

羽扇纶巾:名词作动词,拿着羽扇,戴着纶巾人。

灰飞烟灭:名词作状语,像灰那样,像烟那样。

4、文言句式:

多情应笑我:宾语前置,正常语序为:应笑我多情。念奴娇 赤壁怀古

苏轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,

人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,

卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇

guān qiáng lǔ

纶 巾,谈笑间,樯 橹灰飞烟灭。故国神游,

多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊

lèi

还酹江月。怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

方若虚云:“怀古者,见古迹,思古人。其事无他,兴亡贤愚而已。”

结构:临古地——思古人——忆其事——抒己志。

表现手法:运用典故,今昔对比,借古讽今,即事议论。 1、本词的上、下阕分别写了什麽内容?上阕:正面描写赤壁美景, 以引起对古人的怀念。

下阕:借对周瑜的仰慕, 抒发自己功业未成的感慨。上阕:(赤壁)???????????????????? (怀古) 所见:大江、故垒?????????????????? 所想:千古风流人物 ????????? 乱石、惊涛???????????????????????????一时多少豪杰 下阕:(怀古)???????????????????? (伤今) 所忆: (周郎)雄姿英发????? ?所慨:多情善感 ????????????? 羽扇纶巾????????? ???????早生华发 ????????????? 才华横溢????? ????????????人生如梦课 文 欣 赏“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这句词写的江水有什么特点?此句在文中有什么作用? 写出了长江奔流浩浩荡荡、气势磅礴,而且将写景与写人融合为一体。

“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”:起笔颇有气势,从长江着笔,巨大的空间;千古风流人物,广阔的历史时空,无数的英雄豪杰;将此二者联系起来,组成一个极为辽阔悠久的时空背景;浪淘尽,历史长河的冲刷。是悲哀,也是一种通脱,通古今而观之的气.为下阕英雄出场作铺垫全文赏析“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”这三句点明了什么?地点,时间,人物,事件。写赤壁借他人之口,绕过疑点,勾起人们对赤壁之战历史的回顾 赤壁何须问出处,东坡本是借山川。

(清)朱日浚为了突出周瑜在赤壁之战中的功绩,并为下面写周瑜埋下伏笔。全文赏析提问:词的上阕描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?请简要分析。豪

迈

奔

放 字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白角度

形

色声形 修辞

夸张 比拟 比喻 基调赤壁壮美如画 陡峭的山崖高插云霄,汹涌的骇浪搏击着江岸,滚滚的江流激起千万堆澎湃的雪浪。

这几句运用了夸张、比喻的手法,“穿”,形容山崖高耸入云,“雪”写出白色浪花的壮美,这几句绘形绘声绘色地描绘了一幅奇险雄伟的画面;

并暗写赤壁之战惊心动魄的场面和英雄豪杰们的雄姿,表现了作者的豪迈奋发。串大意析手法明情感全文赏析提问:词的上阕描绘了怎样的赤壁图景?文中用了哪些传神的词语?请简要分析。豪

迈

奔

放 字词

乱

穿

惊

拍

卷

雪特点

险怪

高峭

汹涌

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白角度

形

色声形 修辞

夸张 比拟 比喻 基调赤壁壮美如画 作者抓住悬崖、陡壁、怒涛、波浪这些可视性极强、变化宏大的形象,大刀阔斧,横画纵抹,描绘了一幅奇险雄伟的画面,格调高昂。

“江山如画,一时多少豪杰”可以让你想到哪些豪杰?出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。 (写鞠躬尽瘁的诸葛亮) 天下英雄谁敌手?生子当如孙仲谋。 (写弛马射虎的孙权) 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 (写足智多谋的周瑜) 酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。(写能文能武的曹操

思考:“江山如画,一时多少豪杰”在上下片中起什么作用? 承上启下的过渡作用。“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由状景过渡到述人,十分自然。这一声慨叹将怀古之情和江山之胜融为一体。“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。 下阕可分为两层:第一层(从“遥想公瑾当年”到“樯橹灰飞烟灭”)描写周瑜的形象。

第二层(从“故国神游”到“一樽还酹江月”)抒发对自己身世的感慨。课 文 讲 析小乔初嫁

_______年轻得意雄姿英发 _______英俊潇洒羽扇纶巾_______从容闲雅谈 笑 间_______指挥若定樯橹灰飞烟灭_______足智多谋作者从哪几个角度描写周瑜的?风流人物下阕描写周瑜时为什么要插 “小乔嫁了”这一情节? 作用:

(1)借小乔初嫁的事实,表明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢。

(2)以美女衬英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿。

(3)小乔的姐姐大乔是孙权之嫂,所以周瑜外托君臣之义,内有姻亲之情,能够取得孙权的绝对信任,这是他能够建功立业的一个重要条件。

作者为什么要着意描写周瑜年青有为英气不凡? 神宗时,王安石执政推行新法,意见相左,刚入仕途的苏轼自请离京先后到杭州、密州、湖州等地任职,后因诗文中有讽刺新法的内容,以“诋毁新法”罪入狱一百多天,这就是宋代第一起文字狱——“乌台诗案”。后经多方营救出狱,后以贬为黄州团练副使了事;

哲宗继位后,反对新法的旧派司马光执政,重用苏轼,官至礼部尚书、兵部尚书,后因与司马光政见不合,再次离京任杭州、颍州、扬州等地知府,后变法派又得势,苏轼被一贬再贬,58岁的苏轼被流放惠州、儋州; 徽宗继位后,被赦免内迁,死于回常州的途中,时年65岁。 仕途坎坷怀古 伤今周 郎

三十四岁

春风得意

刚柔相济

文武双全

功成名就

少年得志苏 轼

四十七岁

待罪黄州

刚正有余

文弱书生

壮志难酬

年老无为三国时代的人物很多,作者为什么单单要选择周瑜?对比早生华发英俊儒雅幸福美满 功成名就屡遭不幸 功业未成奋进感伤渴望建功立业,希望自己也能象周瑜一样能为国家干一翻伟大的事业。但自己年近半百,白发早生而贬居边地,无所建树,壮志难酬报国无门。借怀古来抒发自己功业未成的感慨。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。后五句是怎样写人生感概的?

“故国神游”,承接上文,道出了对英雄时代、英雄人物的疾情向往。这种向往在两鬓班白年近半百功业无成的现实面前变得可笑。“多情应笑我”是倒装句,须解作:应笑我多情。这里用自嘲方式写自己的感伤,感情大落,最终发出“人生如梦”的感慨,以呼应首三句。

探究:有人说,词的最后几句含有消极成分,与本词的豪壮情调不和,你认为呢?人间如梦,一尊还酹江月。反映了理想与现实之间的矛盾,是诗人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情,与全词的格调是相符的。人生短暂,江月永恒;

壮志难酬,豪情长存!英雄人物,丰功伟绩,全都是过眼烟云,稍纵即逝,也是心境旷达,潇洒酒酬月。内容表达方式上阕下阕遥想公瑾当年笔法简练写景写周瑜气概雄伟接应上文气势雄伟、豪迈奔放、景史情巧妙结合特点大江东去古垒西边乱石穿空江山如画赤壁雄奇美景引出历史人物 写景怀古咏史过渡谈笑间古国神游人生如梦写周瑜指挥若定慨叹功业未成感叹岁月如梭咏史抒情抒情课文总结 上一页 返回 作者生平 课文朗读 下一页 鉴 赏卷拍穿多功业早成早生华发抒感慨去雄姿英发儒雅从容功业无成人生如梦艺术技巧1、用豪壮的情调抒写胸中块垒。

2、烘托和映衬 “学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱“大江东去。”

——俞文豹豪放词

笔力雄健,气势磅礴,

场面宏大,意境开阔。俞文豹《吹剑录》中记载了这样一个故事:东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,因问:“我词何如柳七?”对曰:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸,晓风残月’;学士词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”词派豪放派婉约派苏轼柳永阳刚阴柔★ 《赤壁怀古》与《雨霖铃》比较阅读苏轼《赤壁怀古》

意象:

意境:

音调:

情感:柳永《雨霖铃》

意象:

意境:

音调:

情感:

大江、乱石、惊涛壮阔高亢豪放旷达、积极向上。 寒蝉、长亭、杨柳岸、晓风残月、凄凉低沉离情别绪、哀愁。婉约派代表作者:柳永、李清照、秦观 周邦彦等。豪放派代表作者:苏轼、辛弃疾李清照:

帘卷西风,人比黄花瘦。《醉花阴》

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

《声声慢》

秦观:

韶华不为少年留,恨悠悠,几时休。

便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

《江城子》辛弃疾:

落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

《登建康赏心亭》

苏轼:??? ? 老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。欲报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。 酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 ?

《江城子 · 密州出猎 》

定风波苏轼写作背景 这首词作于宋神宗元丰五年(1082),此时苏轼因乌台诗案被贬谪黄州已近三年。在这遭受严重政治迫害后的几年里,苏轼内心当然有忿懑和痛苦的一面,但他却始终能以超人的旷达心态泰然处之。这首《定风波》就表现了苏轼当时“泰然处之”的心境。 返回小序小序写什么?有什么作用? 交代了写这首词的原因,为后边表现自己不惧风吹雨打张本。

什么叫张本?

事先为事态的发展作好布置。课文诵读 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

边听边思考:这首词写了什么景?抒发了作者什么样的感情?返回解词释句⑴芒鞋:草鞋。

⑵吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态

⑶料峭:形容微寒。 返回解词释句莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。返回解词释句 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”这两句明写诗人道中遇雨时置风雨于不顾、吟啸徐行的镇定态度,暗示他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的心态。“莫听”有外物不足萦怀之意,“何妨”见俏皮的挑战色彩。返回解词释句竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?返回解词释句 “竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?实际上是以“竹杖芒鞋”喻指闲散江湖,以“马”喻指奔波官场,通过两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一身轻松。穿着草鞋走泥泞之路是不可能轻松的,故而它的实质用意只能是“无官一身轻”。 返回解词释句一蓑烟雨任平生。返回解词释句 “一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣,而“烟雨”则是江湖上烟波浩渺、斜风细雨的景象,故而这一句是表达了苏拭想退隐江湖、自在地度过一生的心愿。“任”字含放任自由之意。返回上片小结途中遇风雨 —— 泰然处之

竹杖芒鞋轻胜马——闲散江湖胜官场

一蓑烟雨任平生——退隐江湖、自由自在地度一生

词的上片表达了不管风吹雨打,旷达豪放的精神和胸襟。解词释句 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。返回解词释句 “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”这三句写雨过天晴、寒风吹拂、斜阳晚照的眼前景象,但也隐隐地透露出作者在这几年的劫后余生中,余悸尚未完全消尽、政治风雨令人更加清醒、晚境或尚有望等既达观而又复杂的心情。 返回解词释句 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。返回解词释句 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这三句表面上似乎是说,回到住处,再看路经之地,既不是风雨交加,也不是朗朗晴空;实际上,“萧瑟处”隐喻宦途风雨,“归去”是用陶渊明的“归隐”之意,而“也无风雨也无晴”则是说,有了归隐之心也就无所谓什么宦海的风雨或晴天了。显然,这里的主要心态是旷达,主要意向是隐逸。 返回下片小结微风吹拂、雨过天睛、斜阳晚照——政治风雨令人更加清醒。

向来萧瑟,归去,无风无雨——心存归隐无惧风雨。

词的下片写出了词人对风雨变幻的领悟,表达了词人面对人生风雨超然洒脱的心态。内容述评 在苏轼的思想体系中,儒佛道是兼容并蓄的。他祟尚老庄哲学,深受禅学影响,颂扬陶渊明的人生态度,因而在仕途上屡遭挫折后产生隐逸思想是很自然的事情。然而苏轼一生始终没有真的归隐过,这说明,即使严遭挫折,他的基本思想还是在儒家的用世观念界内。因此,对苏轼的归隐意向,只能看作是一种自我心理调节,自我心理宽慰,这充分体现出苏轼淡薄功名的宽阔胸襟和旷达通脱的人生态度。 返回艺术特色 总体说来,这首词的艺术表现特点是:写眼前景,想心中事,情景交融,隐喻寄托,含不尽之意见于言外。具体来说,这里至少体现出三个方面的审美要素: 返回艺术特色一、写眼前景,想心中事,异质而同构

写眼前景,就是落墨于眼前所遇到的真实景物;想心中事,就是着意于心中所萦绕和所要表现的事物人情;而这两者之间则必须具有异质同构关系,以使读者能由此而想象到彼。《定风波》直接描述的是作者沙湖道中遇雨的情景,但所表现的却是苏轼被贬黄州后的境遇和心情,因而作者在进行这首词的艺术创作时是“一心二用”,即言在此而意在彼。在《定风波》中,沙湖道上的风风雨雨,与苏轼仕途上的政治遭遇就是异质同构关系,苏轼在道中遇时的感受,与他遭贬后的心境也是异质同构关系,而词的全部意理情致,也就含蕴在这一系列的异质同构关系中。 返回艺术特色二、若即若离,隐喻寄托

这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味,不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。返回艺术特色三、以小寓大,言外无穷

《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有通雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中展开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。返回江城子 苏轼 十年生死两茫茫,

不思量, 自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,

尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,

小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,

明月夜,短松冈。