14.1《故都的秋》第2课时课件 (共31张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》第2课时课件 (共31张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-15 16:13:56 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

故都的秋

郁达夫

14.1

人教统编版必修上册

第2课时

复习导入

上节课归纳的五幅图景?

一叶知秋

秋晨院落

槐树落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

清、静

悲凉

学习目标

分析文中的景物描写和写景手法,如情景交融、以景显情等,深入体会故都的秋的特点。

品味富有表现力的词语和优美、精警的语句所蕴含的深厚意味。

结合作者思想、创作风格及时代背景,探究作者抒发的思想感情。

壹

贰

叁

PART-01

品味语言

郁达夫的创作风格独特,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。请品味老师勾画出的句子,赏析其语言特点。

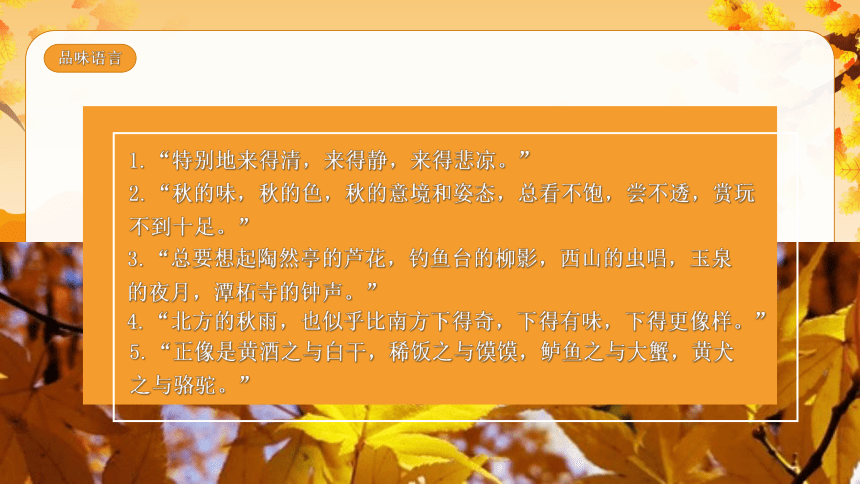

品味语言

1.“特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

2.“秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

3.“总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”

4.“北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。”

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

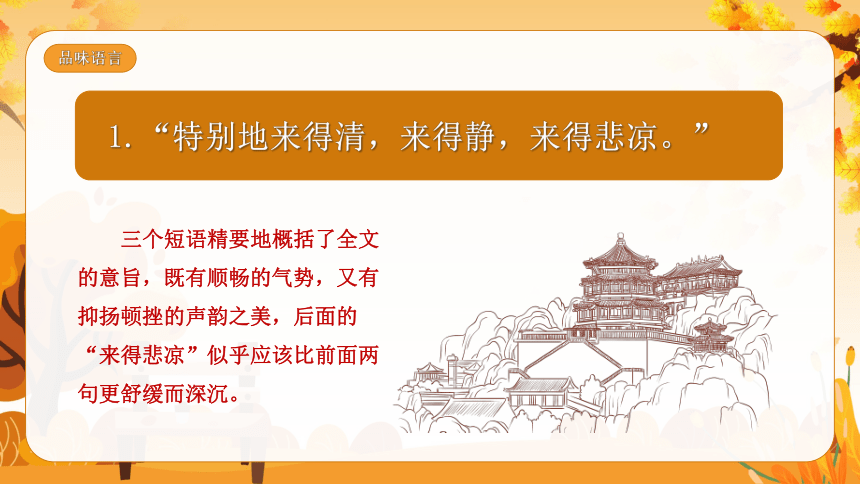

三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美,后面的“来得悲凉”似乎应该比前面两句更舒缓而深沉。

品味语言

1.“特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

品味语言

此句前后都采用排比的写法,从不同的方面说南方之秋无可欣赏之处,反衬北国之秋的美好。顿挫分明又气势连贯,表情达意非常充分。

2.“秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

这些描写性的名词短语,一个短语就是一幅画面,展现出生动的美景,成为“故都的秋”的美妙意境的重要组成部分。作者神往之情溢于言表。

3.“总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”

品味语言

用口语化的表达,将作者津津乐道的样子生动的展现在读者面前,充分地表达了赞美之情。

品味语言

4.“北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。”

有味

像样

“下得……下得……下得”这样的排比句,将“奇、有味、更像样”三个中心词的间距拉长,让读者在阅读中有充分的回味余地,同时渲染了气氛,感伤之情由此便散发开来。

品味语言

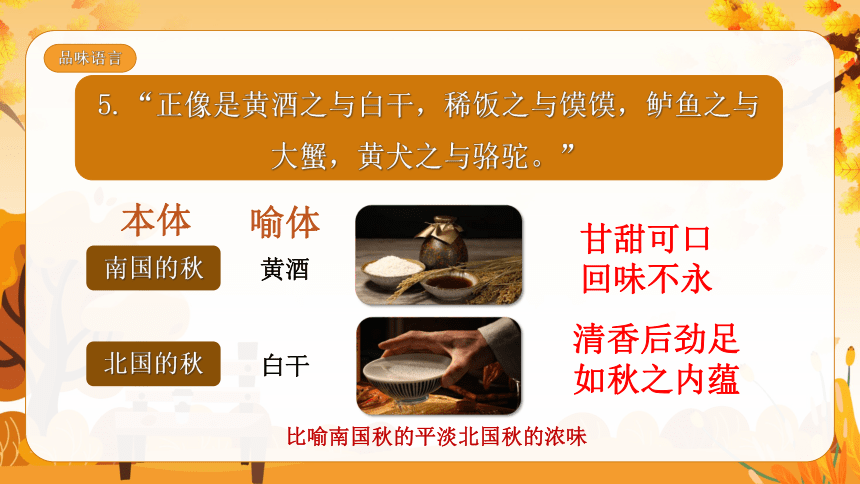

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

清香后劲足如秋之内蕴

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻南国秋的平淡北国秋的浓味

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

有味耐饥

如秋之隽永

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻淡薄和厚实

品味语言

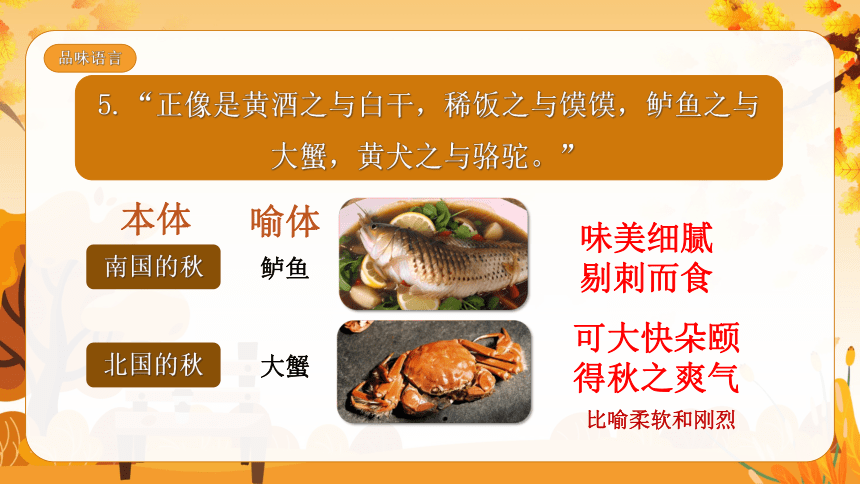

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

鲈鱼

大蟹

味美细腻

剔刺而食

可大快朵颐

得秋之爽气

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻柔软和刚烈

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

跋涉千万里

有秋之阔远

南国的秋

北国的秋

喻体

黄犬之与骆驼狭小和范围大

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”让人感到味润、味浅、味淡、味短。

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

品味语言

以具体的事物来说理,生动形象,饶有趣味。

PART-02

深入探究

进一步探究本文运用的艺术手法,分析作者蕴藏的情感。

1.鉴赏前两段的手法及情感。

北国:清、静、悲凉

南国:慢、润、淡。

用了对比手法,衬托突出了北国秋的特点,表达了对北国秋的热爱和向往之情。

深入探究

2.第二段和第十三段,在结构上有何特点。

深入探究

作者分别抓住南方秋天“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2自然段,后者在第13自然段,这样在结构上就形成了前后呼应。

3.作者在文中展开联想,体现在哪里?其作用是什么?

作者由故都的秋写到江南的秋,由故都秋中的槐树、蝉声、果树写到南国秋中的“二十四桥明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等;由现实中作者对故都的秋的感受,写到外国著名诗人、中国古代著名诗人对秋的描写。

作用:在对比、映衬中,突出了故都的秋之“清、静、悲凉”的特点,表达了在这一时期作者的苦闷、忧愁的思想感情。

深入探究

4.思考第12自然段的议论有无必要?

这一段通过古今中外的引证,说明感秋处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味非北方莫属”,还是为了突出北国之秋。这就使整个文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时也使文章疏朗不羁,挥洒自如。

深入探究

5.作者在写秋景时,有没有关于人的描写?这些人具有什么特点?为什么选择他们来写?有何作用?

以“皇城人海”为背景,紧扣文题。选取“扫街的”与“都市闲人”还特别强调了“都市闲人”的青布衣衫、咬着的烟管、缓慢悠闲的声调,显出了一种情调,他们是普通的民众,不一定有多么高雅的文化修养,但他们所表现出来的对生活的那一份淡然而悠远的态度,一方面让我们感受到了人与景之间的和谐统一,另一方面显示了来自作者心灵深处的那份平民意识。

深入探究

5.你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

深入探究

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

6.“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可为什么作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中?(联系背景)

深入探究

(1)在个人性格方面,他抑郁善感,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。

(2)在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。

(3)社会背景:此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。正是客观景物与作者主观情感的对照。

PART-03

归纳总结

通过对本课的学习,归纳本文写作特色

文章主旨,并完成当堂检测。

问题:郁达夫的作品风格独特,在艺术上有很高的成就,我们学过的《故都的秋》,就体现了他的创作特点。结合文中提到的他的其他作品,谈谈对你的写作有怎样的启示。

归纳总结

(1)文章与作者的思想性格、密切相关。

(2)经历、生活体验是写作的源泉。

(3)文章要率真赤诚,写出自己的真情实感。

(4)文章要自己的风格。

写作特色

1.音节搭配的节奏美。

本文大量运用了四音节的短语,且其构成丰富多彩。如“不远千里”、“疏疏落落”、“息列索落”、市闲人”、“色彩不浓”、“回味不永”等。四音节的短语符合汉语的习惯,自然和谐。同时,本文还运用了不少三音节的短语,如“看不饱,尝不透”,使得文章具有了活泼柔和的节奏美。

写作特色

2.在句式上多用整句,兼具整散结合的特点。

“黄酒之与白干稀饭之与馍馍鲈鱼之与大蟹黄犬之与骆驼”是典型的整句。然而文章中更多的句式是整散结合整齐中有变化的。“看那北国的秋来得清,来得静,来得悲谅”“北方的秋雨也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样”。两组句子中的分句都是由结构相同的补充短语构成了整齐的排比句式,整散结合。

3.声调富于变化,平仄交替灵活。

平仄问题是诗歌尤其是律诗特别注重的问题现代散文一般不管平仄,但如果在散文中适当地注意平仄,特别是两个分句中对称的词语和句尾停顿的地方,避免用同一声调的字就可以形成抑扬顿挫的音乐美感。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

小院赏秋图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

雨后话秋图

胜日佳果图

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

板书设计

故都的秋

《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

文章主旨

当堂检测

1.下列对《故都的秋》思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )A.文章的题目大有深意,“故都”两字指明描写的地点,不说“北平”而说“故都”,含有深切的眷恋之意,也别有一种文化意味蕴含其中。B.作者认为牵牛花的色彩“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”,这与“文眼”一致,从视觉效果上突出了北国秋的“清、静、悲凉”,恰当地传达了作者的情感。C.文中两次写到声音:一是“青天下驯鸽的飞声”,一是“秋蝉的衰弱的残声”。两种声音的描写,巧妙地告诉读者,北国的秋天有“清、静、悲凉”的一面,也有生机勃勃的一面。D.作者所描绘的都是普通人家日常的生活场景,是老百姓的日常生活环境,既不稀奇也不富贵,但带着一股老北京所特有的悠闲自如,又有一点落寞的感觉。

解析:C项,“也有生机勃勃的一面”分析不符合文眼“清、静、悲凉”,写声音是以动衬静的写法,突出北国秋天的“清、静、悲凉”。

C

当堂检测

2.下列各句中,标点符号使用有误的一项是( )A.还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。B.“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)C.第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。D.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等……

解析:“等等”与省略号不能同时用。

D

感谢观看

故都的秋

郁达夫

14.1

人教统编版必修上册

第2课时

复习导入

上节课归纳的五幅图景?

一叶知秋

秋晨院落

槐树落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

清、静

悲凉

学习目标

分析文中的景物描写和写景手法,如情景交融、以景显情等,深入体会故都的秋的特点。

品味富有表现力的词语和优美、精警的语句所蕴含的深厚意味。

结合作者思想、创作风格及时代背景,探究作者抒发的思想感情。

壹

贰

叁

PART-01

品味语言

郁达夫的创作风格独特,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。请品味老师勾画出的句子,赏析其语言特点。

品味语言

1.“特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

2.“秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

3.“总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”

4.“北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。”

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美,后面的“来得悲凉”似乎应该比前面两句更舒缓而深沉。

品味语言

1.“特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

品味语言

此句前后都采用排比的写法,从不同的方面说南方之秋无可欣赏之处,反衬北国之秋的美好。顿挫分明又气势连贯,表情达意非常充分。

2.“秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

这些描写性的名词短语,一个短语就是一幅画面,展现出生动的美景,成为“故都的秋”的美妙意境的重要组成部分。作者神往之情溢于言表。

3.“总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”

品味语言

用口语化的表达,将作者津津乐道的样子生动的展现在读者面前,充分地表达了赞美之情。

品味语言

4.“北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。”

有味

像样

“下得……下得……下得”这样的排比句,将“奇、有味、更像样”三个中心词的间距拉长,让读者在阅读中有充分的回味余地,同时渲染了气氛,感伤之情由此便散发开来。

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

清香后劲足如秋之内蕴

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻南国秋的平淡北国秋的浓味

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

有味耐饥

如秋之隽永

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻淡薄和厚实

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

鲈鱼

大蟹

味美细腻

剔刺而食

可大快朵颐

得秋之爽气

南国的秋

北国的秋

喻体

比喻柔软和刚烈

品味语言

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

本体

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

跋涉千万里

有秋之阔远

南国的秋

北国的秋

喻体

黄犬之与骆驼狭小和范围大

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”让人感到味润、味浅、味淡、味短。

5.“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

品味语言

以具体的事物来说理,生动形象,饶有趣味。

PART-02

深入探究

进一步探究本文运用的艺术手法,分析作者蕴藏的情感。

1.鉴赏前两段的手法及情感。

北国:清、静、悲凉

南国:慢、润、淡。

用了对比手法,衬托突出了北国秋的特点,表达了对北国秋的热爱和向往之情。

深入探究

2.第二段和第十三段,在结构上有何特点。

深入探究

作者分别抓住南方秋天“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2自然段,后者在第13自然段,这样在结构上就形成了前后呼应。

3.作者在文中展开联想,体现在哪里?其作用是什么?

作者由故都的秋写到江南的秋,由故都秋中的槐树、蝉声、果树写到南国秋中的“二十四桥明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等;由现实中作者对故都的秋的感受,写到外国著名诗人、中国古代著名诗人对秋的描写。

作用:在对比、映衬中,突出了故都的秋之“清、静、悲凉”的特点,表达了在这一时期作者的苦闷、忧愁的思想感情。

深入探究

4.思考第12自然段的议论有无必要?

这一段通过古今中外的引证,说明感秋处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味非北方莫属”,还是为了突出北国之秋。这就使整个文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时也使文章疏朗不羁,挥洒自如。

深入探究

5.作者在写秋景时,有没有关于人的描写?这些人具有什么特点?为什么选择他们来写?有何作用?

以“皇城人海”为背景,紧扣文题。选取“扫街的”与“都市闲人”还特别强调了“都市闲人”的青布衣衫、咬着的烟管、缓慢悠闲的声调,显出了一种情调,他们是普通的民众,不一定有多么高雅的文化修养,但他们所表现出来的对生活的那一份淡然而悠远的态度,一方面让我们感受到了人与景之间的和谐统一,另一方面显示了来自作者心灵深处的那份平民意识。

深入探究

5.你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

深入探究

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

6.“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可为什么作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中?(联系背景)

深入探究

(1)在个人性格方面,他抑郁善感,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。

(2)在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。

(3)社会背景:此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。正是客观景物与作者主观情感的对照。

PART-03

归纳总结

通过对本课的学习,归纳本文写作特色

文章主旨,并完成当堂检测。

问题:郁达夫的作品风格独特,在艺术上有很高的成就,我们学过的《故都的秋》,就体现了他的创作特点。结合文中提到的他的其他作品,谈谈对你的写作有怎样的启示。

归纳总结

(1)文章与作者的思想性格、密切相关。

(2)经历、生活体验是写作的源泉。

(3)文章要率真赤诚,写出自己的真情实感。

(4)文章要自己的风格。

写作特色

1.音节搭配的节奏美。

本文大量运用了四音节的短语,且其构成丰富多彩。如“不远千里”、“疏疏落落”、“息列索落”、市闲人”、“色彩不浓”、“回味不永”等。四音节的短语符合汉语的习惯,自然和谐。同时,本文还运用了不少三音节的短语,如“看不饱,尝不透”,使得文章具有了活泼柔和的节奏美。

写作特色

2.在句式上多用整句,兼具整散结合的特点。

“黄酒之与白干稀饭之与馍馍鲈鱼之与大蟹黄犬之与骆驼”是典型的整句。然而文章中更多的句式是整散结合整齐中有变化的。“看那北国的秋来得清,来得静,来得悲谅”“北方的秋雨也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样”。两组句子中的分句都是由结构相同的补充短语构成了整齐的排比句式,整散结合。

3.声调富于变化,平仄交替灵活。

平仄问题是诗歌尤其是律诗特别注重的问题现代散文一般不管平仄,但如果在散文中适当地注意平仄,特别是两个分句中对称的词语和句尾停顿的地方,避免用同一声调的字就可以形成抑扬顿挫的音乐美感。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

小院赏秋图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

雨后话秋图

胜日佳果图

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

板书设计

故都的秋

《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

文章主旨

当堂检测

1.下列对《故都的秋》思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )A.文章的题目大有深意,“故都”两字指明描写的地点,不说“北平”而说“故都”,含有深切的眷恋之意,也别有一种文化意味蕴含其中。B.作者认为牵牛花的色彩“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”,这与“文眼”一致,从视觉效果上突出了北国秋的“清、静、悲凉”,恰当地传达了作者的情感。C.文中两次写到声音:一是“青天下驯鸽的飞声”,一是“秋蝉的衰弱的残声”。两种声音的描写,巧妙地告诉读者,北国的秋天有“清、静、悲凉”的一面,也有生机勃勃的一面。D.作者所描绘的都是普通人家日常的生活场景,是老百姓的日常生活环境,既不稀奇也不富贵,但带着一股老北京所特有的悠闲自如,又有一点落寞的感觉。

解析:C项,“也有生机勃勃的一面”分析不符合文眼“清、静、悲凉”,写声音是以动衬静的写法,突出北国秋天的“清、静、悲凉”。

C

当堂检测

2.下列各句中,标点符号使用有误的一项是( )A.还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。B.“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)C.第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。D.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等……

解析:“等等”与省略号不能同时用。

D

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读