(15)中国特色社会主义道路——2024年中考历史真题专项汇编(含答案)

文档属性

| 名称 | (15)中国特色社会主义道路——2024年中考历史真题专项汇编(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 243.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-16 07:24:27 | ||

图片预览

文档简介

(15)中国特色社会主义道路

1.[2024年陕西中考真题]对下表所列史实产生的影响,表述正确的是( )

选项 史实 影响

A 中国人民政治协商会议第一届全体会议召开 制定了我国第一部社会主义类型的宪法

B 提出“求同存异”的方针 促使中美关系走向正常化

C 真理标准问题的大讨论 为十一届三中全会的召开作了思想和理论上的准备

D 中央决定兴办深圳经济特区 促进了西部大开发

A.A B.B C.C D.D

2.[2024年湖北武汉中考真题]在参观展览时,小朱同学看到了一段文字:1979年,深圳蛇口工业区率先实行全新的经济管理体制,并第一次按照国际惯例引进外商和外资。这里还诞生了许多突破旧思想束缚、催人开拓奋进的新口号,如“时间就是金钱,效率就是生命”。这段文字反映了( )

A.改革开放探索 B.“一国两制”实践 C.科教兴国推进 D.“一带一路”建设

3.[2024年山西中考真题]1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,随后城市经济体制改革全面展开。同年,我国进一步开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海城市。这说明( )

A.特区的建立为改革提供了示范 B.改革开放呈现“点线面体”的格局

C.对内改革和对外开放同步进行 D.社会主义市场经济体制在全国建立

4.[2024年甘肃中考真题]1984年,刚上任的青岛冰箱厂厂长张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告。上班八点钟来,九点钟走,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”从青岛冰箱厂存在的问题可以判断出我国城市经济体制改革的中心环节应该是( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.增强企业活力

C.建立社会主义市场经济体制 D.实行改革开放

5.[2024年湖北中考真题]1978年,我国国内生产总值约为3.5千亿元。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,带领全国各族人民,着力推进高质量发展。到2021年,我国国内生产总值增长到114万亿元,这表明我国( )

A.教育事业获得突破性进展 B.中国特色大国外交全面推进

C.经济实力实现历史性跃升 D.国防军队建设取得辉煌成就

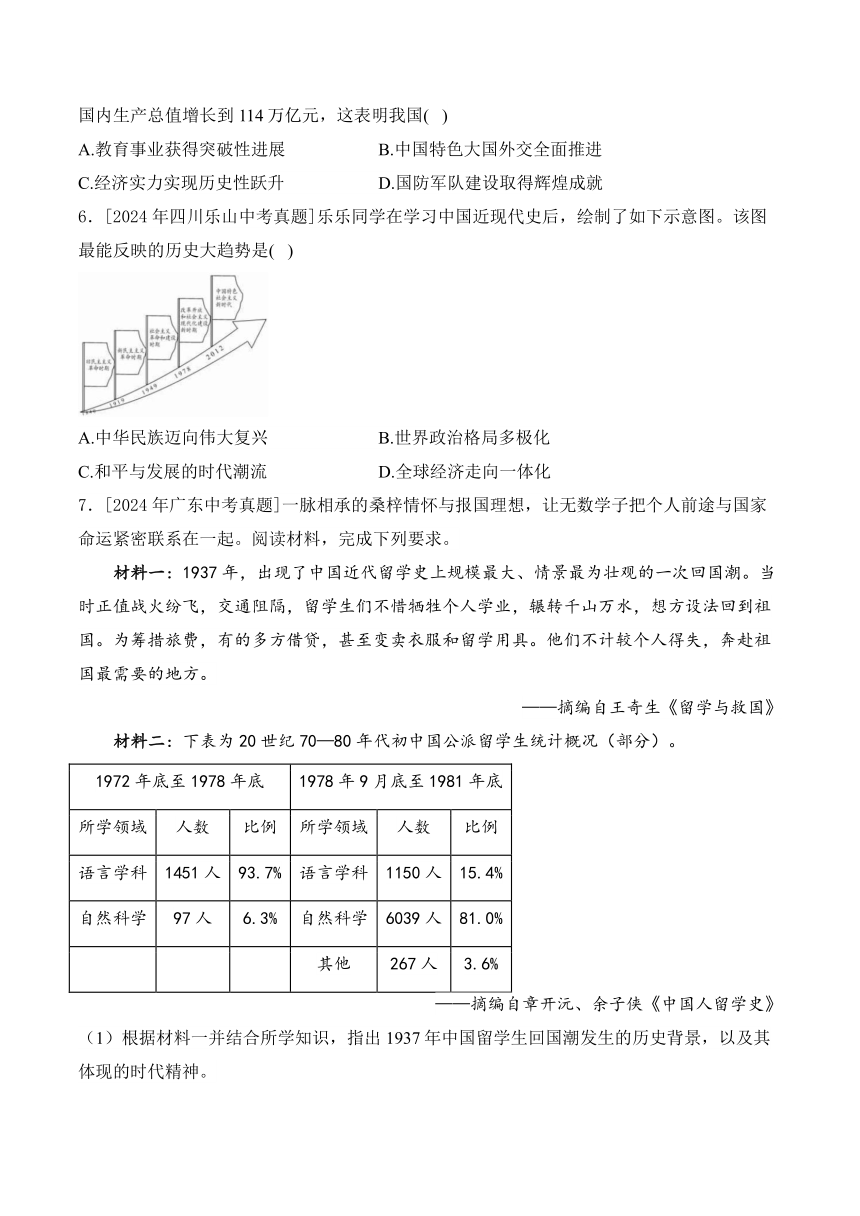

6.[2024年四川乐山中考真题]乐乐同学在学习中国近现代史后,绘制了如下示意图。该图最能反映的历史大趋势是( )

A.中华民族迈向伟大复兴 B.世界政治格局多极化

C.和平与发展的时代潮流 D.全球经济走向一体化

7.[2024年广东中考真题]一脉相承的桑梓情怀与报国理想,让无数学子把个人前途与国家命运紧密联系在一起。阅读材料,完成下列要求。

材料一:1937年,出现了中国近代留学史上规模最大、情景最为壮观的一次回国潮。当时正值战火纷飞,交通阻隔,留学生们不惜牺牲个人学业,辗转千山万水,想方设法回到祖国。为筹措旅费,有的多方借贷,甚至变卖衣服和留学用具。他们不计较个人得失,奔赴祖国最需要的地方。

——摘编自王奇生《留学与救国》

材料二:下表为20世纪70—80年代初中国公派留学生统计概况(部分)。

1972年底至1978年底 1978年9月底至1981年底

所学领域 人数 比例 所学领域 人数 比例

语言学科 1451人 93.7% 语言学科 1150人 15.4%

自然科学 97人 6.3% 自然科学 6039人 81.0%

其他 267人 3.6%

——摘编自章开沅、余子侠《中国人留学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1937年中国留学生回国潮发生的历史背景,以及其体现的时代精神。

(2)根据材料二,概括20世纪70—80年代初中国公派留学生情况的变化,并结合所学知识分析产生变化的原因。

8.[2024年内蒙古包头中考真题]阅读材料,完成下列要求。

某班开展以“广告与历史”为主题的研究性学习活动。第一组同学搜集到我国不同历史时期的广告及资料。(如下图所示)

① 北宋“济南刘家针线铺”广告铜板。铜板中间是白兔捣药图案,下方写有“收买上等钢条,造功夫细针”,特别说明,如果要批发购买可以优惠。铜板上的文字皆为反刻。

② 1932年,上海《礼拜天》报纸上刊登的亚浦耳电器广告。该广告醒目位置强调“完全国货”。亚浦耳电器厂是1923年民族企业家胡西园创办,主要生产白炽灯等家用电器。

③ 1979年3月15日,上海《文汇报》刊登了一条某外国品牌的手表商业广告,广告语为“现代化的手表”。当时该品牌还没有真正进入中国市场。

第二组同学阅读了《世界广告史》一书,整理制作了资料卡片。(如下图所示)

欧洲商业广告史话 □1472年,欧洲出现了最早的纸质印刷广告。 □17~18世纪,咖啡、茶、巧克力等商品广告在欧洲报纸上最为常见。 □19世纪中期,广告市场空前活跃起来。 □19世纪后半期,多种新技术(如霓虹灯等)应用于广告。 □20世纪以来,新的广告形式(如广播、电视、网络广告等)不断涌现。 □……

(1)请从第一组同学搜集到的广告中任选两则,解读广告背后蕴含的历史信息,并在解读的基础上得出一个认识。

(2)根据第二组同学制作的资料卡片,并运用所学知识,说明“资本主义发展推动广告业的进步”。

9.[2024年黑龙江中考真题]纵观1840年至今的历史,我们能清晰地看到中华民族的时代主题经历了多次变化。中国共产党以敢为人先、不屈不挠的奋斗精神,带领中国人民开创了一个又一个胜利的新局面。

【屈辱史】

该条约是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具。

(1)该条约对中国社会性质产生了什么影响?

【探索史】

面对内忧外患,清政府掀起了一场旨在“自强”“求富”的运动。该运动开始了中国近代化的历程。

(2)请你用一句话评价这场运动。

(3)1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,宣告了中国共产党的诞生。中国共产党诞生的伟大历史意义是什么?

【独立史】

经过近代以来一百多年的奋斗,中国人民终于赢得了民族独立,开辟了中国历史的新纪元,真正成为国家的主人。

(4)开辟了中国历史新纪元的事件是什么?

【建设史】

中华人民共和国自成立以来,高度重视发展科学技术,我国科学技术总体水平有了很大的提高,在许多领域已经接近或达到了国际先进水平。

(5)写出一项20世纪70年代我国农业上达到国际先进水平的科技成就。

(6)作出改革开放这一伟大决策是哪一次会议?安徽凤阳小岗村实行了什么制度调动农民生产积极性?

【强国史】

A.“可以划出一块地方,叫作特区……中央没有钱,要你们自己搞,杀出一条血路来。”国家对经济特区给予优惠的经济政策,吸引外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设。

B.“一带一路”使中国不仅可以输出丰富多彩、物美价廉的日常用品,而且能够向世界提供更多的技术和设备。中国有实力投资海外,与急需资金的国家共同把握发展机遇。

(7)对比上述A、B两段文字,请回答从经济特区建立到“一带一路”提出,我国对外开放有什么变化?

(8)通过以上探究,谈谈你的感悟。

10.[2024年吉林中考真题]阅读下列材料,回答问题。

材料一:当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。

材料二:实现中华民族的伟大复兴,在二十世纪一直是志士仁人追求的目标。中国的革命也好,建设也好,改革也好,归根到底都是为了实现这个目标。

材料三:到二十世纪结束时,中国人正在建设中国特色社会主义的道路上大步前进,正在满怀信心地走向实现社会主义现代化,中国以这样高的速度前进使全世界感到惊讶。

——以上材料均摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中,中国所处的局面与哪一个条约的签订有关?此条约的签订有何影响?

(2)材料二中,志士仁人追求的目标是什么?为了实现此目标,请各写出一例,党和政府于八十年代在农村和城市进行的改革。

(3)对比材料一和材料三,写出百年内中国发生的变化。

11.[2024年四川广元中考真题]百余年来,中国共产党不断探索救国救民的真理和道路,引领中国朝着中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进。阅读下列材料,回答相关问题。

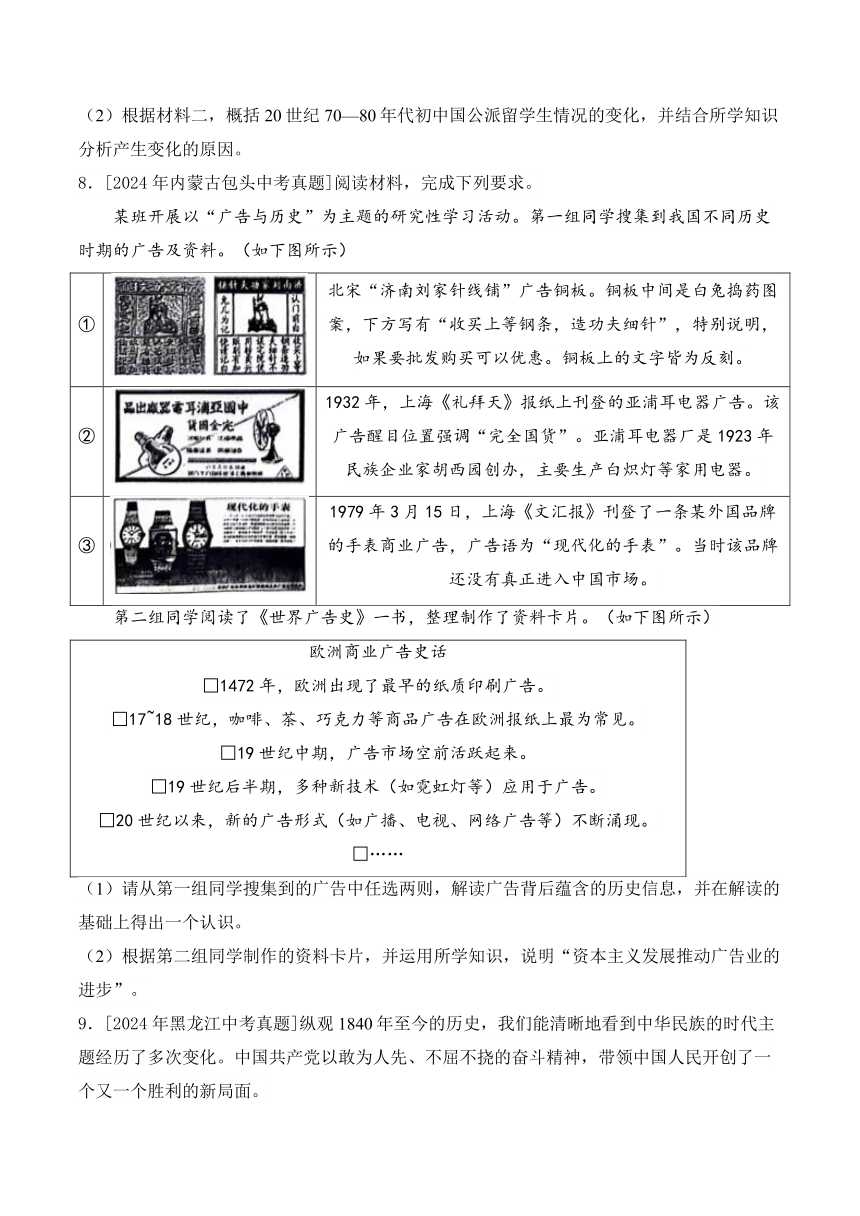

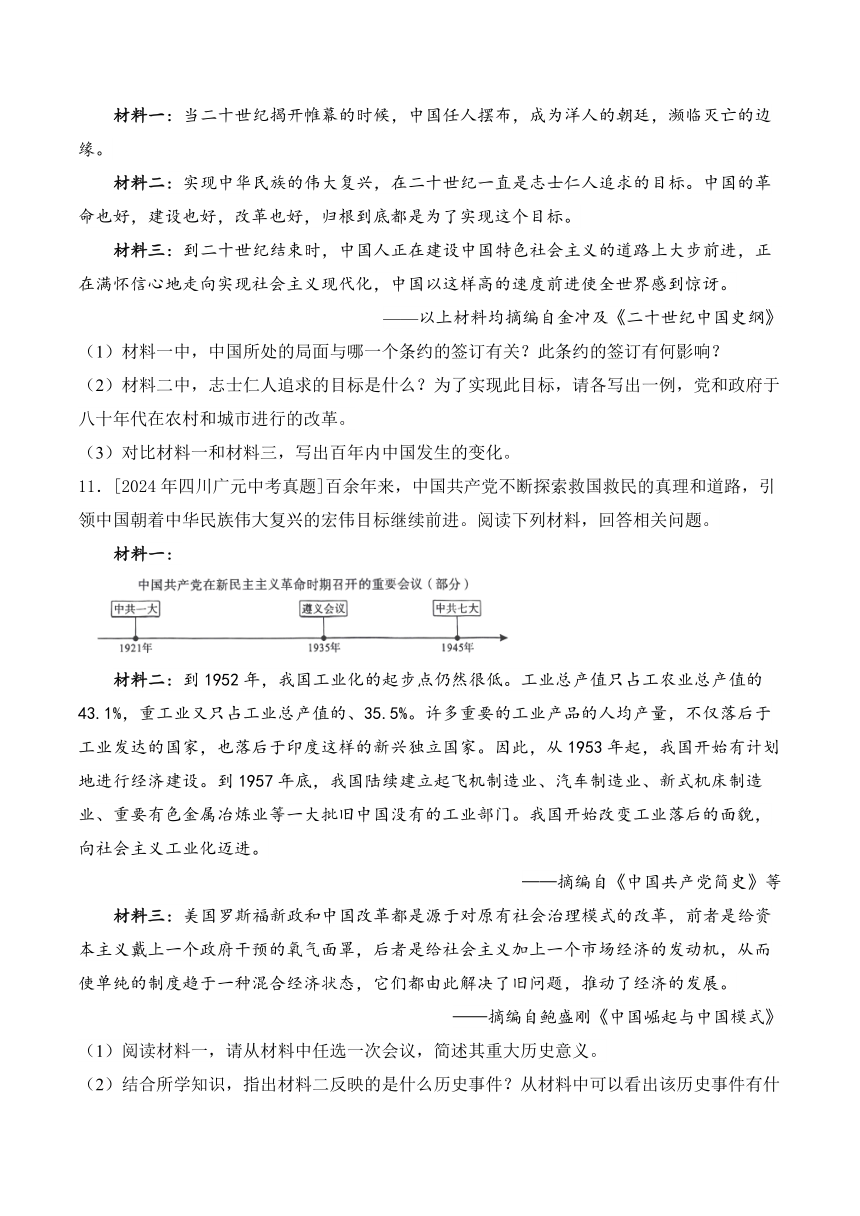

材料一:

材料二:到1952年,我国工业化的起步点仍然很低。工业总产值只占工农业总产值的43.1%,重工业又只占工业总产值的、35.5%。许多重要的工业产品的人均产量,不仅落后于工业发达的国家,也落后于印度这样的新兴独立国家。因此,从1953年起,我国开始有计划地进行经济建设。到1957年底,我国陆续建立起飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等一大批旧中国没有的工业部门。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

——摘编自《中国共产党简史》等

材料三:美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式的改革,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了经济的发展。

——摘编自鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(1)阅读材料一,请从材料中任选一次会议,简述其重大历史意义。

(2)结合所学知识,指出材料二反映的是什么历史事件?从材料中可以看出该历史事件有什么突出特点?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出罗斯福实施新政的背景。怎样理解中国改革“是给社会主义加上一个市场经济的发动机”?

参考答案

1.答案:C

解析:根据所学知识可知,1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的大讨论,这是一场深刻的思想解放运动,它使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准,为十一届三中全会的召开作了思想和理论上的准备,C项正确;中国人民政治协商会议第一届全体会议中制定了《共同纲领》,而不是第一部社会主义类型的宪法,排除A项;20世纪70年代初,尼克松访华促使中美关系走向正常化,而不是“求同存异”方针的提出,排除B项;十一届三中全会后中央决定兴办深圳经济特区,西部大开发的目标提出于21世纪初,排除D项。故选C项。

2.答案:A

3.答案:C

解析:根据题干信息“1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,随后城市经济体制改革全面展开。同年,我国进一步开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海城市”可知,在对外开放的同时,国内的改革也在同步进行,因此选项对内改革和对外开放同步进行符合题意,C项正确;特区的建立为进一步对外开放提供了示范,而非对改革提供了示范,排除A项;对外开放呈现“点线面体”的格局,而非改革开放,排除B项;1992年中共十四大明确指出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,与题干时间信息不符,排除D项。故选C项。

4.答案:B

解析:依据题干“1984年、53份请假报告,上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”体现了我国城市经济体制改革前的情况,结合所学知识,1984年,我国改革重点是国有企业的改革。改革的中心环节是增强企业活力。通过改革,大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力,B项正确;农村实行以家庭联产承包为主的责任制,排除A项;1992年,中国共产党第十四次全国代表大会明确提出要建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济体制不仅涵盖了城市经济,也包括农村经济等其他经济,排除C项;改革开放不仅包含了国内的经济改革,还包含了对外开放的内容,排除D项。故选B项。

5.答案:C

6.答案:A

7.答案:(1)历史背景:抗日战争全面爆发,极大地激发了留学生的爱国情怀和责任感,促使他们迅速回国参与国家的抗争

时代精神:团结/军民一心/众志成城/天下兴亡/匹夫有责/不计个人得失,以大局为重的爱国主义精神;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

(2)变化:从以学习语言科学为主转向自然科学,学习领域扩大;

原因:中国实行改革开放政策,鼓励对外学习;第二次世界大战高科技武器的运用;西方自然科学的发展;工业革命的影响;中国恢复联合国合法席位,中美、中日建交,中国国际地位提升。

8.答案:(1)第二则:1932年,“完全国货”,1931年九一八事变标志着日本的局部侵华开始,1932年广告上的“完全国货”字样反映了国人反对帝国主义侵略,把发展经济和救国相结合,体现了中国人民反抗情侣的爱国之情。第三则:1979,外国品牌“现代化手表”,反映出1978年十一届三中全会做出改革开放的决策,实行对外开放,所以外国品牌才可以在1979年进入我国,同时现代化的手表,反映了第三次科技革命对手表业的影响,改革开放后,中国实行对外开放,中外之间的联系逐渐加强。

(2)①14-16世纪资本主义的萌芽。②17-18资本主义经济的原始积累,资本主义经济的发展。③19世纪中期第一次工业革命。④19世纪后半期第二次工业革命。⑤20世纪以来,尤其是网络,第三次科技革命的影响

9.答案:(1)影响:中国完全沦为半殖民地半封建社会

(2)运动:洋务运动是中国历史上第一次近代化运动。

(3)意义:中国共产党的成立是历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国的革命面貌焕然一新了。

(4)事件:中华人民共和国的成立

(5)科技成就:成功培育出籼型杂交水稻

(6)会议:十一届三中全会;

制度:家庭联产承包责任制

(7)变化:经济特区建立主要是“引进”;“一带一路”的提出重在“输出”,(坚持“引进来”到“走出去”)

(8)感悟:只有中国共产党才能救中国,中国共产党带领中国人民从站起来到富起来,要坚持中国共产党的领导,实现中华民族的伟大复兴。

10.答案:(1)条约:《辛丑条约》。

影响:清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(2)目标:实现中华民族的伟大复兴。

改革:农村:家庭联产承包责任制普遍实行;城市:城市经济体制改革。

(3)变化:从濒临灭亡到高速度的发展令全世界惊讶;从弱到强;中国变得越来越强大,屹立于世界等。

解析:(1)条约:根据材料一“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘”和所学可知,1901年签订《辛丑条约》,清政府严禁人民参加各种形式的反帝活动,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,所以,中国所处的局面与《辛丑条约》的签订有关。

影响:根据所学直接概括出影响即可,如清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(2)目标:根据材料二“实现中华民族的伟大复兴,在二十世纪一直是志士仁人追求的目标”可知目标是实现中华民族的伟大复兴。

改革:根据所学知识,从农村、城市两方面,列举出党和政府于八十年代进行的改革即可,所学知识可知,改革先从农村开始,以调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市。1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。所以,党和政府于八十年代在农村和城市进行的改革分别为在农村普遍实行家庭联产承包责任制普遍实行;在城市进行经济体制改革。

(3)变化:根据材料一“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。”和材料三“中国以这样高的速度前进使全世界感到惊讶”可知是从濒临灭亡到高速度的发展令全世界惊讶,从弱到强,中国变得越来越强大,屹立于世界等。

11.答案:(1)意义:中共一大宣告中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事;中国革命的面貌从此焕然一新。遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命;是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点;是中国共产党从幼年走向成熟的标志。中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。

阅卷提示:三次会议任选一次作答,只写会议名称不得给分。

(2)事件:“一五计划”或第一个五年计划。特点:集中主要力量发展重工业。

(3)背景:美国发生经济大危机。理解:建立社会主义市场经济体制。

1.[2024年陕西中考真题]对下表所列史实产生的影响,表述正确的是( )

选项 史实 影响

A 中国人民政治协商会议第一届全体会议召开 制定了我国第一部社会主义类型的宪法

B 提出“求同存异”的方针 促使中美关系走向正常化

C 真理标准问题的大讨论 为十一届三中全会的召开作了思想和理论上的准备

D 中央决定兴办深圳经济特区 促进了西部大开发

A.A B.B C.C D.D

2.[2024年湖北武汉中考真题]在参观展览时,小朱同学看到了一段文字:1979年,深圳蛇口工业区率先实行全新的经济管理体制,并第一次按照国际惯例引进外商和外资。这里还诞生了许多突破旧思想束缚、催人开拓奋进的新口号,如“时间就是金钱,效率就是生命”。这段文字反映了( )

A.改革开放探索 B.“一国两制”实践 C.科教兴国推进 D.“一带一路”建设

3.[2024年山西中考真题]1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,随后城市经济体制改革全面展开。同年,我国进一步开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海城市。这说明( )

A.特区的建立为改革提供了示范 B.改革开放呈现“点线面体”的格局

C.对内改革和对外开放同步进行 D.社会主义市场经济体制在全国建立

4.[2024年甘肃中考真题]1984年,刚上任的青岛冰箱厂厂长张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告。上班八点钟来,九点钟走,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”从青岛冰箱厂存在的问题可以判断出我国城市经济体制改革的中心环节应该是( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.增强企业活力

C.建立社会主义市场经济体制 D.实行改革开放

5.[2024年湖北中考真题]1978年,我国国内生产总值约为3.5千亿元。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,带领全国各族人民,着力推进高质量发展。到2021年,我国国内生产总值增长到114万亿元,这表明我国( )

A.教育事业获得突破性进展 B.中国特色大国外交全面推进

C.经济实力实现历史性跃升 D.国防军队建设取得辉煌成就

6.[2024年四川乐山中考真题]乐乐同学在学习中国近现代史后,绘制了如下示意图。该图最能反映的历史大趋势是( )

A.中华民族迈向伟大复兴 B.世界政治格局多极化

C.和平与发展的时代潮流 D.全球经济走向一体化

7.[2024年广东中考真题]一脉相承的桑梓情怀与报国理想,让无数学子把个人前途与国家命运紧密联系在一起。阅读材料,完成下列要求。

材料一:1937年,出现了中国近代留学史上规模最大、情景最为壮观的一次回国潮。当时正值战火纷飞,交通阻隔,留学生们不惜牺牲个人学业,辗转千山万水,想方设法回到祖国。为筹措旅费,有的多方借贷,甚至变卖衣服和留学用具。他们不计较个人得失,奔赴祖国最需要的地方。

——摘编自王奇生《留学与救国》

材料二:下表为20世纪70—80年代初中国公派留学生统计概况(部分)。

1972年底至1978年底 1978年9月底至1981年底

所学领域 人数 比例 所学领域 人数 比例

语言学科 1451人 93.7% 语言学科 1150人 15.4%

自然科学 97人 6.3% 自然科学 6039人 81.0%

其他 267人 3.6%

——摘编自章开沅、余子侠《中国人留学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1937年中国留学生回国潮发生的历史背景,以及其体现的时代精神。

(2)根据材料二,概括20世纪70—80年代初中国公派留学生情况的变化,并结合所学知识分析产生变化的原因。

8.[2024年内蒙古包头中考真题]阅读材料,完成下列要求。

某班开展以“广告与历史”为主题的研究性学习活动。第一组同学搜集到我国不同历史时期的广告及资料。(如下图所示)

① 北宋“济南刘家针线铺”广告铜板。铜板中间是白兔捣药图案,下方写有“收买上等钢条,造功夫细针”,特别说明,如果要批发购买可以优惠。铜板上的文字皆为反刻。

② 1932年,上海《礼拜天》报纸上刊登的亚浦耳电器广告。该广告醒目位置强调“完全国货”。亚浦耳电器厂是1923年民族企业家胡西园创办,主要生产白炽灯等家用电器。

③ 1979年3月15日,上海《文汇报》刊登了一条某外国品牌的手表商业广告,广告语为“现代化的手表”。当时该品牌还没有真正进入中国市场。

第二组同学阅读了《世界广告史》一书,整理制作了资料卡片。(如下图所示)

欧洲商业广告史话 □1472年,欧洲出现了最早的纸质印刷广告。 □17~18世纪,咖啡、茶、巧克力等商品广告在欧洲报纸上最为常见。 □19世纪中期,广告市场空前活跃起来。 □19世纪后半期,多种新技术(如霓虹灯等)应用于广告。 □20世纪以来,新的广告形式(如广播、电视、网络广告等)不断涌现。 □……

(1)请从第一组同学搜集到的广告中任选两则,解读广告背后蕴含的历史信息,并在解读的基础上得出一个认识。

(2)根据第二组同学制作的资料卡片,并运用所学知识,说明“资本主义发展推动广告业的进步”。

9.[2024年黑龙江中考真题]纵观1840年至今的历史,我们能清晰地看到中华民族的时代主题经历了多次变化。中国共产党以敢为人先、不屈不挠的奋斗精神,带领中国人民开创了一个又一个胜利的新局面。

【屈辱史】

该条约是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具。

(1)该条约对中国社会性质产生了什么影响?

【探索史】

面对内忧外患,清政府掀起了一场旨在“自强”“求富”的运动。该运动开始了中国近代化的历程。

(2)请你用一句话评价这场运动。

(3)1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,宣告了中国共产党的诞生。中国共产党诞生的伟大历史意义是什么?

【独立史】

经过近代以来一百多年的奋斗,中国人民终于赢得了民族独立,开辟了中国历史的新纪元,真正成为国家的主人。

(4)开辟了中国历史新纪元的事件是什么?

【建设史】

中华人民共和国自成立以来,高度重视发展科学技术,我国科学技术总体水平有了很大的提高,在许多领域已经接近或达到了国际先进水平。

(5)写出一项20世纪70年代我国农业上达到国际先进水平的科技成就。

(6)作出改革开放这一伟大决策是哪一次会议?安徽凤阳小岗村实行了什么制度调动农民生产积极性?

【强国史】

A.“可以划出一块地方,叫作特区……中央没有钱,要你们自己搞,杀出一条血路来。”国家对经济特区给予优惠的经济政策,吸引外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设。

B.“一带一路”使中国不仅可以输出丰富多彩、物美价廉的日常用品,而且能够向世界提供更多的技术和设备。中国有实力投资海外,与急需资金的国家共同把握发展机遇。

(7)对比上述A、B两段文字,请回答从经济特区建立到“一带一路”提出,我国对外开放有什么变化?

(8)通过以上探究,谈谈你的感悟。

10.[2024年吉林中考真题]阅读下列材料,回答问题。

材料一:当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。

材料二:实现中华民族的伟大复兴,在二十世纪一直是志士仁人追求的目标。中国的革命也好,建设也好,改革也好,归根到底都是为了实现这个目标。

材料三:到二十世纪结束时,中国人正在建设中国特色社会主义的道路上大步前进,正在满怀信心地走向实现社会主义现代化,中国以这样高的速度前进使全世界感到惊讶。

——以上材料均摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中,中国所处的局面与哪一个条约的签订有关?此条约的签订有何影响?

(2)材料二中,志士仁人追求的目标是什么?为了实现此目标,请各写出一例,党和政府于八十年代在农村和城市进行的改革。

(3)对比材料一和材料三,写出百年内中国发生的变化。

11.[2024年四川广元中考真题]百余年来,中国共产党不断探索救国救民的真理和道路,引领中国朝着中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:

材料二:到1952年,我国工业化的起步点仍然很低。工业总产值只占工农业总产值的43.1%,重工业又只占工业总产值的、35.5%。许多重要的工业产品的人均产量,不仅落后于工业发达的国家,也落后于印度这样的新兴独立国家。因此,从1953年起,我国开始有计划地进行经济建设。到1957年底,我国陆续建立起飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等一大批旧中国没有的工业部门。我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

——摘编自《中国共产党简史》等

材料三:美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式的改革,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了经济的发展。

——摘编自鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(1)阅读材料一,请从材料中任选一次会议,简述其重大历史意义。

(2)结合所学知识,指出材料二反映的是什么历史事件?从材料中可以看出该历史事件有什么突出特点?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出罗斯福实施新政的背景。怎样理解中国改革“是给社会主义加上一个市场经济的发动机”?

参考答案

1.答案:C

解析:根据所学知识可知,1978年,思想理论界展开了一场真理标准问题的大讨论,这是一场深刻的思想解放运动,它使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准,为十一届三中全会的召开作了思想和理论上的准备,C项正确;中国人民政治协商会议第一届全体会议中制定了《共同纲领》,而不是第一部社会主义类型的宪法,排除A项;20世纪70年代初,尼克松访华促使中美关系走向正常化,而不是“求同存异”方针的提出,排除B项;十一届三中全会后中央决定兴办深圳经济特区,西部大开发的目标提出于21世纪初,排除D项。故选C项。

2.答案:A

3.答案:C

解析:根据题干信息“1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,随后城市经济体制改革全面展开。同年,我国进一步开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海城市”可知,在对外开放的同时,国内的改革也在同步进行,因此选项对内改革和对外开放同步进行符合题意,C项正确;特区的建立为进一步对外开放提供了示范,而非对改革提供了示范,排除A项;对外开放呈现“点线面体”的格局,而非改革开放,排除B项;1992年中共十四大明确指出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,与题干时间信息不符,排除D项。故选C项。

4.答案:B

解析:依据题干“1984年、53份请假报告,上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”体现了我国城市经济体制改革前的情况,结合所学知识,1984年,我国改革重点是国有企业的改革。改革的中心环节是增强企业活力。通过改革,大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力,B项正确;农村实行以家庭联产承包为主的责任制,排除A项;1992年,中国共产党第十四次全国代表大会明确提出要建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济体制不仅涵盖了城市经济,也包括农村经济等其他经济,排除C项;改革开放不仅包含了国内的经济改革,还包含了对外开放的内容,排除D项。故选B项。

5.答案:C

6.答案:A

7.答案:(1)历史背景:抗日战争全面爆发,极大地激发了留学生的爱国情怀和责任感,促使他们迅速回国参与国家的抗争

时代精神:团结/军民一心/众志成城/天下兴亡/匹夫有责/不计个人得失,以大局为重的爱国主义精神;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

(2)变化:从以学习语言科学为主转向自然科学,学习领域扩大;

原因:中国实行改革开放政策,鼓励对外学习;第二次世界大战高科技武器的运用;西方自然科学的发展;工业革命的影响;中国恢复联合国合法席位,中美、中日建交,中国国际地位提升。

8.答案:(1)第二则:1932年,“完全国货”,1931年九一八事变标志着日本的局部侵华开始,1932年广告上的“完全国货”字样反映了国人反对帝国主义侵略,把发展经济和救国相结合,体现了中国人民反抗情侣的爱国之情。第三则:1979,外国品牌“现代化手表”,反映出1978年十一届三中全会做出改革开放的决策,实行对外开放,所以外国品牌才可以在1979年进入我国,同时现代化的手表,反映了第三次科技革命对手表业的影响,改革开放后,中国实行对外开放,中外之间的联系逐渐加强。

(2)①14-16世纪资本主义的萌芽。②17-18资本主义经济的原始积累,资本主义经济的发展。③19世纪中期第一次工业革命。④19世纪后半期第二次工业革命。⑤20世纪以来,尤其是网络,第三次科技革命的影响

9.答案:(1)影响:中国完全沦为半殖民地半封建社会

(2)运动:洋务运动是中国历史上第一次近代化运动。

(3)意义:中国共产党的成立是历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国的革命面貌焕然一新了。

(4)事件:中华人民共和国的成立

(5)科技成就:成功培育出籼型杂交水稻

(6)会议:十一届三中全会;

制度:家庭联产承包责任制

(7)变化:经济特区建立主要是“引进”;“一带一路”的提出重在“输出”,(坚持“引进来”到“走出去”)

(8)感悟:只有中国共产党才能救中国,中国共产党带领中国人民从站起来到富起来,要坚持中国共产党的领导,实现中华民族的伟大复兴。

10.答案:(1)条约:《辛丑条约》。

影响:清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(2)目标:实现中华民族的伟大复兴。

改革:农村:家庭联产承包责任制普遍实行;城市:城市经济体制改革。

(3)变化:从濒临灭亡到高速度的发展令全世界惊讶;从弱到强;中国变得越来越强大,屹立于世界等。

解析:(1)条约:根据材料一“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘”和所学可知,1901年签订《辛丑条约》,清政府严禁人民参加各种形式的反帝活动,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,所以,中国所处的局面与《辛丑条约》的签订有关。

影响:根据所学直接概括出影响即可,如清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(2)目标:根据材料二“实现中华民族的伟大复兴,在二十世纪一直是志士仁人追求的目标”可知目标是实现中华民族的伟大复兴。

改革:根据所学知识,从农村、城市两方面,列举出党和政府于八十年代进行的改革即可,所学知识可知,改革先从农村开始,以调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市。1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。所以,党和政府于八十年代在农村和城市进行的改革分别为在农村普遍实行家庭联产承包责任制普遍实行;在城市进行经济体制改革。

(3)变化:根据材料一“当二十世纪揭开帷幕的时候,中国任人摆布,成为洋人的朝廷,濒临灭亡的边缘。”和材料三“中国以这样高的速度前进使全世界感到惊讶”可知是从濒临灭亡到高速度的发展令全世界惊讶,从弱到强,中国变得越来越强大,屹立于世界等。

11.答案:(1)意义:中共一大宣告中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事;中国革命的面貌从此焕然一新。遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命;是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点;是中国共产党从幼年走向成熟的标志。中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。

阅卷提示:三次会议任选一次作答,只写会议名称不得给分。

(2)事件:“一五计划”或第一个五年计划。特点:集中主要力量发展重工业。

(3)背景:美国发生经济大危机。理解:建立社会主义市场经济体制。

同课章节目录