1《沁园春 长沙》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 1《沁园春 长沙》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-16 10:00:55 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

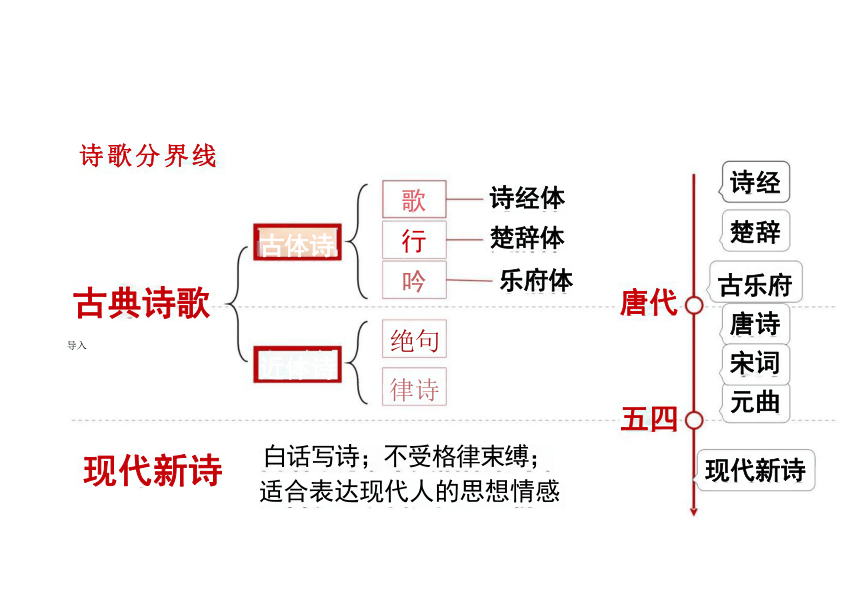

诗歌分界线

古典诗歌

导入

现代新诗

诗经

楚辞

古乐府 唐诗 宋词 元曲

现代新诗

白话写诗;不受格律束缚;

适合表达现代人的思想情感

古体诗

近体诗

诗经体

楚辞体 乐府体

唐代

五四

绝句

律诗

歌 行 吟

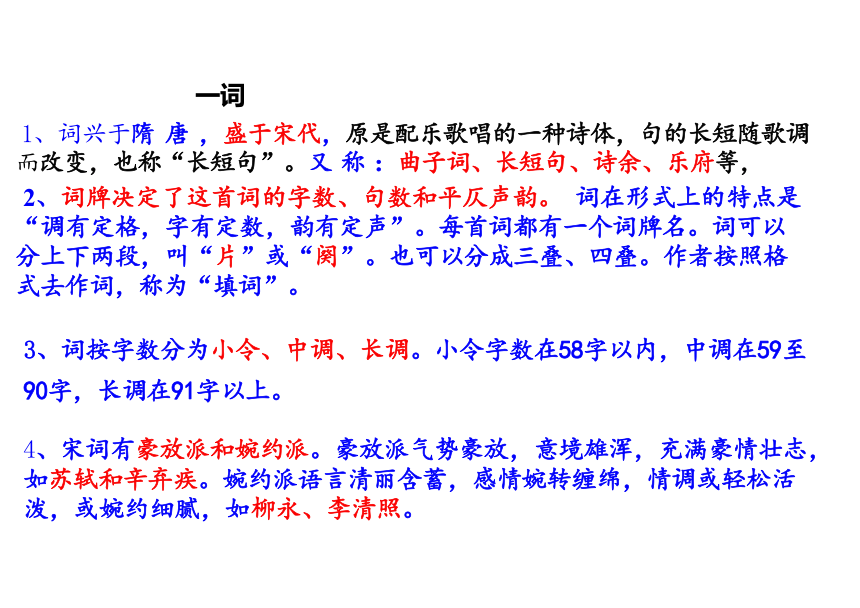

一词

1、词兴于隋 唐 ,盛于宋代,原是配乐歌唱的一种诗体,句的长短随歌调 而改变,也称“长短句”。又 称 :曲子词、长短句、诗余、乐府等,

2、词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。 词在形式上的特点是 “调有定格,字有定数,韵有定声”。每首词都有一个词牌名。词可以 分上下两段,叫“片”或“阕”。也可以分成三叠、四叠。作者按照格 式去作词,称为“填词”。

3、词按字数分为小令、中调、长调。小令字数在58字以内,中调在59至 90字,长调在91字以上。

4、宋词有豪放派和婉约派。豪放派气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志, 如苏轼和辛弃疾。婉约派语言清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活 泼,或婉约细腻,如柳永、李清照。

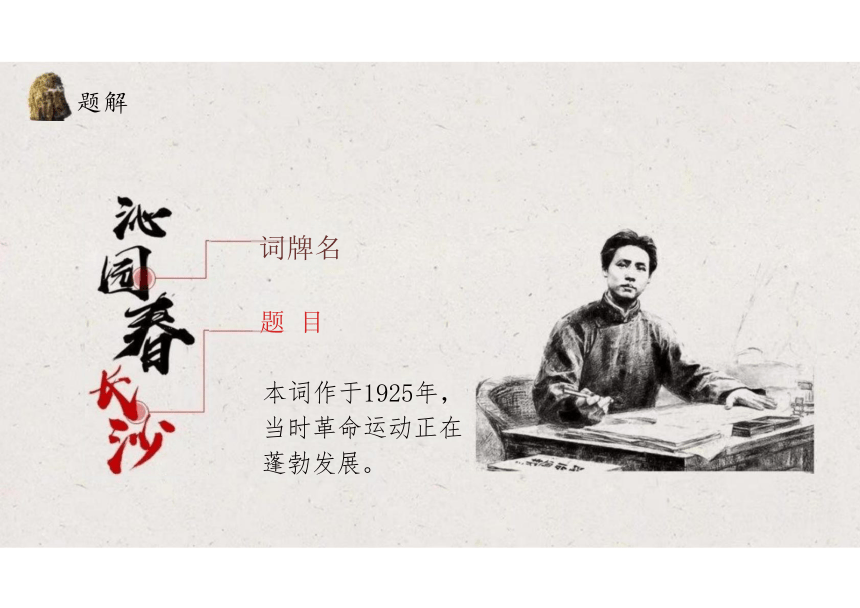

词牌名

题 目

本词作于1925年, 当时革命运动正在 蓬勃发展。

题解

写作背景

这首词写于1925年。1925年,是北伐战争开始的前一年, 农民运动蓬勃开展。毛泽东直接领导了湖南的农民运动,建 立了农民协会,创建了党支部,1925年10月,毛泽东从韶山

前往广州创办全国农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲, 面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,写下了这首气势磅礴的 词 。

· 学习目标

·1.整体感知全文,感受抒情主人公的形象。

·2.学会鉴赏诗歌的意象、意境,语言和表达技巧,以及抓 住关键词语,赏析诗句的表现力。

·3.学习毛泽东同志以天下为己任的革命使命感和远大的抱 负。

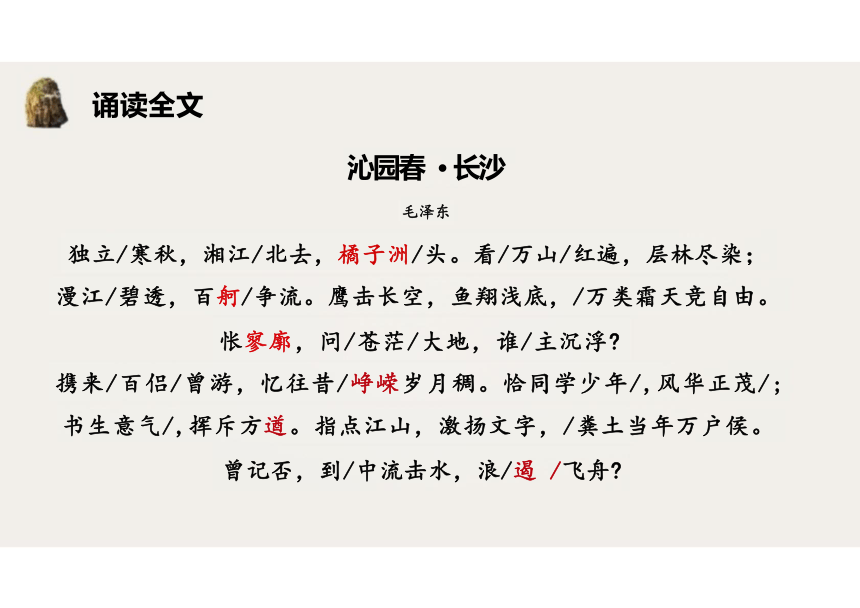

诵读全文

沁园春 · 长沙

毛泽东

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。看/万山/红遍,层林尽染;

漫江/碧透,百舸/争流。鹰击长空,鱼翔浅底,/万类霜天竞自由。

怅寥廓,问/苍茫/大地,谁/主沉浮

携来/百侣/曾游,忆往昔/峥嵘岁月稠。恰同学少年/,风华正茂/;

书生意气/,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,/粪土当年万户侯。

曾记否,到/中流击水,浪/遏 /飞舟

聆听方明老 师朗诵《沁园

春 · 长沙》,用 起点勾画的方法 标注朗读重音和 停顿,记录和感 受朗读中的情感 变化,观察背景 视频。然后尝试 有感情地朗诵作

品 。

诵 读 诗 歌

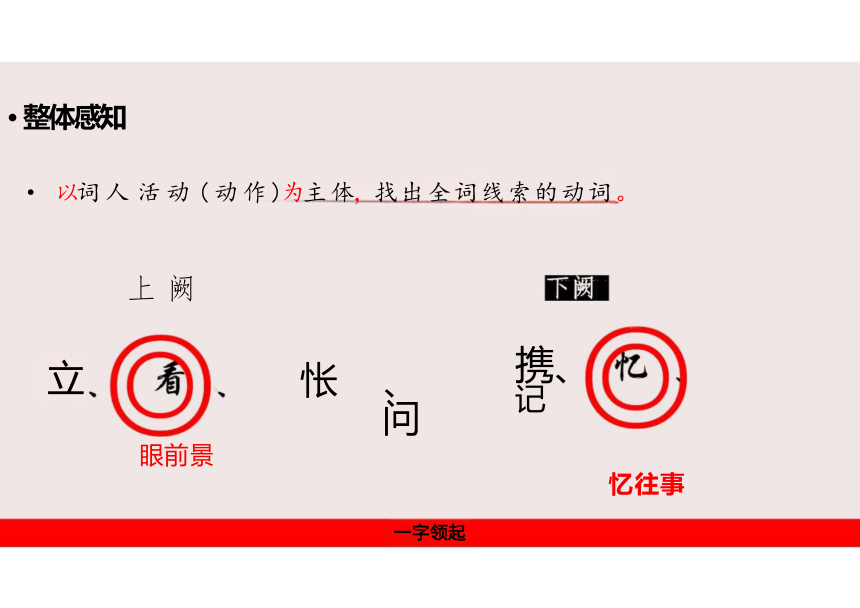

· 整体感知

· 以词 人 活 动 ( 动 作 )为主 体,找出全词线索的动词。

携、 记

忆往事

怅 、 问

上 阙

眼前景

一字领起

立

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍 层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅 底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉 浮

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少 年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山, 激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水, 浪遏飞舟

· 整体感知

概括全词,展开想象,看看这首词描绘了哪四幅图画( 请用四个短语概况)

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图 中流击水图

独立寒秋图

说说“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”的作用。

渲染了气氛奠定豪迈的感情基调

独

寒 去,秋,

人

物

时

间

橘子洲头 。

整体感知

玉 坏

湘江北

地点

·说说“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”的作用。

· 作用:

·①点 明 了独游的时间、地点、环境。“寒秋”表明时间, “橘子洲头”表明地点,“湘江北去”表明环境。

·②交待“深秋季节,我独自站立在橘子洲头,望着滔滔的

湘水向北奔流”,铺垫写作的背景画面。

·③烘托词人独立顾盼、意气昂扬的形象,为全词奠定了豪

迈的感情基调。

天空 水底

鹰击长空, 动景

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

远眺

近观

仰视 俯视

昂扬奋进

万山红遍, 层林尽染;

漫江碧透, 百舸争流。

湖江秋景图 思考:作者从哪些角度对湘江秋景进行描写

远近相 间动静结 合 ; 对比鲜 明

山上

江中

景物特点:生机盎然 色彩绚丽

静景

整体感知

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

意境

诗人通过种种意象的创

造和组合所构成的一种

充满诗意的艺术境界

诗人的 思想感 情与客 观物象 融合形 成意象

如何由意象到意境

品意象,析意境

意象 观察视角 修饰词

意象特点

山 远、色彩 万、红遍

山多,红得范围广

林 远、色彩 层、尽染

树林层层叠叠,被染得程度深

江 近、色彩 漫、碧透

江水满溢、碧绿、清澈

舸 近 百、争流

千帆竞发、争先恐后、昂扬奋进

鹰 仰视 击

迅捷、矫健、有力

鱼 俯瞰 翔

轻盈畅快、欢愉自在

总结句 万类霜天竞自由

这些意象组合在一起,形成有机的、有时空距离的、有层次的画面,在这样博大的空间里,生命

的命运好像都掌握在自己手中,他们敢于与外在世界抗争,形成了开阔豪迈的意境,而宏大的物理空

间是博大的心理空间的投射,表现了毛泽东博大的心胸。

以壮景抒豪情

词人为何“怅” 联系背景,想想“问…浮”的含义是 表达此人怎样的情感

1、 词 人面 对生机勃勃的大自然和广阔的宇宙,他想到了作为万 物之灵的人类,尤其是被剥削的人民,想到祖国的命运和革命的未来, 不 由百感交集思绪万千而生”怅”。

2、词人由自然的盛衰荣枯引出‘‘谁主沉浮”的问题,此指主 宰国家命运,掌握民族前途,实质是词人进入深沉的历史思索,抒写 出对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

上阙小结

立时间、地点、环境

万山红遍

层林尽染

看

鹰击长空

鱼翔浅底

问 大地

谁主沉浮

问苍茫

怅寥廓

流

透

争

碧

舸

江

百

漫

生机勃勃的

秋景

胸怀博大的 豪情

眼前景 心中情

携来百侣曾游,忆往

昔峥嵘岁月稠。恰同学少 年,风华正茂;书生意气, 挥斥方遒。指点江山,激 扬文字,粪土当年万户侯。 曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠” 在结构上起什么作用

承上启下的过渡作用

塑造了怎样的英雄形象

斗志昂扬、英姿勃发、才华横溢、蔑视权贵

峥嵘岁月图

整体感知

整体感知

中流击水图

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

最后三句蕴含着词人怎样的感情 在全词中有什么作用

1、一代革命青年壮志凌云,以天下为己任立志振兴中华的豪情壮志

2、含蓄的回答了上片提出的谁主沉浮的问题

下阙小结

携 过 渡

恰同学少年, 风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

记 浪遏飞舟

风华正茂 壮志凌云

奋发有为 壮志凌云

到中流击水,

思考:

宋玉对秋是“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”;欧阳修对秋是“其 色惨淡,烟霏敛……其意萧条,山川寂寥 ”。

而作者为何将寒秋严霜下的万物写得如此富有生机呢

①作者作为革命青年,时刻关注国家命运、以天下为已任,有 着博大的胸襟。

②作者具有对革命与祖国前途的永不消沉的乐观性格。

③作者对自由解放的追求与向往。

本词通过对长沙秋景的描绘和青年时代革命斗争

生活的回忆,抒发出革命青年对国家命运的感慨和以 天下为已任蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情壮志。

诗歌主旨

橘

怅

恰 到

看

问

风 浪

湘

万

曾

层

谁

书

漫

挥

鹰

激

百

指

独

鱼

携粪

诗歌分界线

古典诗歌

导入

现代新诗

诗经

楚辞

古乐府 唐诗 宋词 元曲

现代新诗

白话写诗;不受格律束缚;

适合表达现代人的思想情感

古体诗

近体诗

诗经体

楚辞体 乐府体

唐代

五四

绝句

律诗

歌 行 吟

一词

1、词兴于隋 唐 ,盛于宋代,原是配乐歌唱的一种诗体,句的长短随歌调 而改变,也称“长短句”。又 称 :曲子词、长短句、诗余、乐府等,

2、词牌决定了这首词的字数、句数和平仄声韵。 词在形式上的特点是 “调有定格,字有定数,韵有定声”。每首词都有一个词牌名。词可以 分上下两段,叫“片”或“阕”。也可以分成三叠、四叠。作者按照格 式去作词,称为“填词”。

3、词按字数分为小令、中调、长调。小令字数在58字以内,中调在59至 90字,长调在91字以上。

4、宋词有豪放派和婉约派。豪放派气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志, 如苏轼和辛弃疾。婉约派语言清丽含蓄,感情婉转缠绵,情调或轻松活 泼,或婉约细腻,如柳永、李清照。

词牌名

题 目

本词作于1925年, 当时革命运动正在 蓬勃发展。

题解

写作背景

这首词写于1925年。1925年,是北伐战争开始的前一年, 农民运动蓬勃开展。毛泽东直接领导了湖南的农民运动,建 立了农民协会,创建了党支部,1925年10月,毛泽东从韶山

前往广州创办全国农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲, 面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,写下了这首气势磅礴的 词 。

· 学习目标

·1.整体感知全文,感受抒情主人公的形象。

·2.学会鉴赏诗歌的意象、意境,语言和表达技巧,以及抓 住关键词语,赏析诗句的表现力。

·3.学习毛泽东同志以天下为己任的革命使命感和远大的抱 负。

诵读全文

沁园春 · 长沙

毛泽东

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。看/万山/红遍,层林尽染;

漫江/碧透,百舸/争流。鹰击长空,鱼翔浅底,/万类霜天竞自由。

怅寥廓,问/苍茫/大地,谁/主沉浮

携来/百侣/曾游,忆往昔/峥嵘岁月稠。恰同学少年/,风华正茂/;

书生意气/,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,/粪土当年万户侯。

曾记否,到/中流击水,浪/遏 /飞舟

聆听方明老 师朗诵《沁园

春 · 长沙》,用 起点勾画的方法 标注朗读重音和 停顿,记录和感 受朗读中的情感 变化,观察背景 视频。然后尝试 有感情地朗诵作

品 。

诵 读 诗 歌

· 整体感知

· 以词 人 活 动 ( 动 作 )为主 体,找出全词线索的动词。

携、 记

忆往事

怅 、 问

上 阙

眼前景

一字领起

立

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍 层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅 底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉 浮

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少 年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山, 激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水, 浪遏飞舟

· 整体感知

概括全词,展开想象,看看这首词描绘了哪四幅图画( 请用四个短语概况)

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图 中流击水图

独立寒秋图

说说“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”的作用。

渲染了气氛奠定豪迈的感情基调

独

寒 去,秋,

人

物

时

间

橘子洲头 。

整体感知

玉 坏

湘江北

地点

·说说“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”的作用。

· 作用:

·①点 明 了独游的时间、地点、环境。“寒秋”表明时间, “橘子洲头”表明地点,“湘江北去”表明环境。

·②交待“深秋季节,我独自站立在橘子洲头,望着滔滔的

湘水向北奔流”,铺垫写作的背景画面。

·③烘托词人独立顾盼、意气昂扬的形象,为全词奠定了豪

迈的感情基调。

天空 水底

鹰击长空, 动景

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

远眺

近观

仰视 俯视

昂扬奋进

万山红遍, 层林尽染;

漫江碧透, 百舸争流。

湖江秋景图 思考:作者从哪些角度对湘江秋景进行描写

远近相 间动静结 合 ; 对比鲜 明

山上

江中

景物特点:生机盎然 色彩绚丽

静景

整体感知

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

意境

诗人通过种种意象的创

造和组合所构成的一种

充满诗意的艺术境界

诗人的 思想感 情与客 观物象 融合形 成意象

如何由意象到意境

品意象,析意境

意象 观察视角 修饰词

意象特点

山 远、色彩 万、红遍

山多,红得范围广

林 远、色彩 层、尽染

树林层层叠叠,被染得程度深

江 近、色彩 漫、碧透

江水满溢、碧绿、清澈

舸 近 百、争流

千帆竞发、争先恐后、昂扬奋进

鹰 仰视 击

迅捷、矫健、有力

鱼 俯瞰 翔

轻盈畅快、欢愉自在

总结句 万类霜天竞自由

这些意象组合在一起,形成有机的、有时空距离的、有层次的画面,在这样博大的空间里,生命

的命运好像都掌握在自己手中,他们敢于与外在世界抗争,形成了开阔豪迈的意境,而宏大的物理空

间是博大的心理空间的投射,表现了毛泽东博大的心胸。

以壮景抒豪情

词人为何“怅” 联系背景,想想“问…浮”的含义是 表达此人怎样的情感

1、 词 人面 对生机勃勃的大自然和广阔的宇宙,他想到了作为万 物之灵的人类,尤其是被剥削的人民,想到祖国的命运和革命的未来, 不 由百感交集思绪万千而生”怅”。

2、词人由自然的盛衰荣枯引出‘‘谁主沉浮”的问题,此指主 宰国家命运,掌握民族前途,实质是词人进入深沉的历史思索,抒写 出对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

上阙小结

立时间、地点、环境

万山红遍

层林尽染

看

鹰击长空

鱼翔浅底

问 大地

谁主沉浮

问苍茫

怅寥廓

流

透

争

碧

舸

江

百

漫

生机勃勃的

秋景

胸怀博大的 豪情

眼前景 心中情

携来百侣曾游,忆往

昔峥嵘岁月稠。恰同学少 年,风华正茂;书生意气, 挥斥方遒。指点江山,激 扬文字,粪土当年万户侯。 曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠” 在结构上起什么作用

承上启下的过渡作用

塑造了怎样的英雄形象

斗志昂扬、英姿勃发、才华横溢、蔑视权贵

峥嵘岁月图

整体感知

整体感知

中流击水图

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

最后三句蕴含着词人怎样的感情 在全词中有什么作用

1、一代革命青年壮志凌云,以天下为己任立志振兴中华的豪情壮志

2、含蓄的回答了上片提出的谁主沉浮的问题

下阙小结

携 过 渡

恰同学少年, 风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

记 浪遏飞舟

风华正茂 壮志凌云

奋发有为 壮志凌云

到中流击水,

思考:

宋玉对秋是“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”;欧阳修对秋是“其 色惨淡,烟霏敛……其意萧条,山川寂寥 ”。

而作者为何将寒秋严霜下的万物写得如此富有生机呢

①作者作为革命青年,时刻关注国家命运、以天下为已任,有 着博大的胸襟。

②作者具有对革命与祖国前途的永不消沉的乐观性格。

③作者对自由解放的追求与向往。

本词通过对长沙秋景的描绘和青年时代革命斗争

生活的回忆,抒发出革命青年对国家命运的感慨和以 天下为已任蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情壮志。

诗歌主旨

橘

怅

恰 到

看

问

风 浪

湘

万

曾

层

谁

书

漫

挥

鹰

激

百

指

独

鱼

携粪

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读