14.1《故都的秋》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-16 10:20:40 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

“秋天一定要住北平。 天堂是什么样子,我不 晓得,但是从我的生活 经验去判断,北平之秋

便是天堂。……在北平

的秋天,是没有一项不

使人满意的。

——老舍

黄色的花淡雅、 白色的花高洁、 紫红色的花热烈 而深 沉 ,泼泼洒 洒,秋风中正开 得烂漫。

——史铁生

大概我所爱的不是晚秋 ,是初秋,那时暄气初 消,月正圆,蟹正肥, 桂花 皎 洁 ,也未陷入凛 冽萧瑟气态,这是最值 得赏乐的。

——林语堂

的

郁达夫

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学

体裁。是一种自由、灵活地抒写见闻感受, 不讲究韵律的散体文章,包括杂文、随笔、 游记等。

根据表达方式的不同,散文大致可分为

叙事散文、抒情散文、说理(议论)散文三类

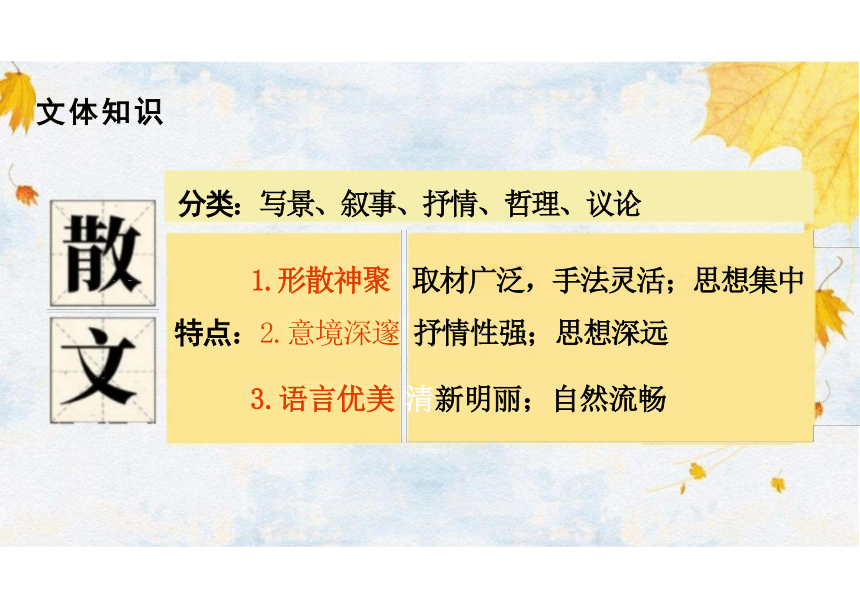

1.形散神聚 取材广泛,手法灵活;思想集中 特点:2.意境深邃 抒情性强;思想深远

3.语言优美 清新明丽;自然流畅

分类:写景、叙事、抒情、哲理、议论

文体知识

郁达夫代表作

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》 中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓 郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分 子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又 秀丽、隽永的情景交融的画面。

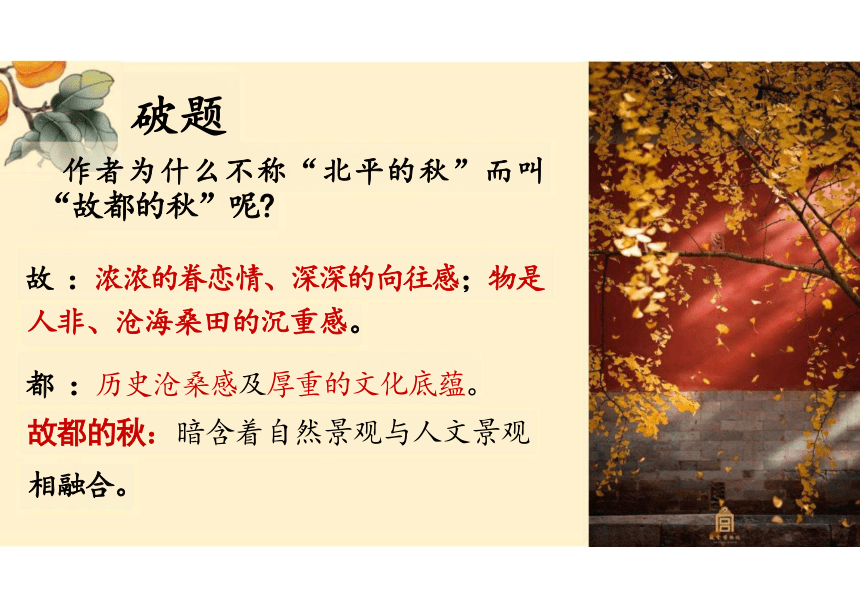

破题

作者为什么不称“北平的秋”而叫

“故都的秋”呢

故 :浓浓的眷恋情、深深的向往感;物是 人非、沧海桑田的沉重感。

都 :历史沧桑感及厚重的文化底蕴。

故都的秋:暗含着自然景观与人文景观 相融合。

“秋天,无论在什么地方的秋 天,总是好的;可是啊,北国 的秋,却特别地来得清,来得 静,来得悲凉。”

清、静,悲凉

作者笔下故都的秋的词语

文章的标题为《故都的秋》,却也写了南 国的秋,“南国之秋”的主要特点是什么

慢 润 淡

为什么要写南国之秋

①借南国的秋的温、润、慢,对比 突出北国之秋 的清、静、悲凉,表现了作者的向往和眷恋之情。

②首 尾 呼 应 ,抒写作者对北国之秋的深爱之情。

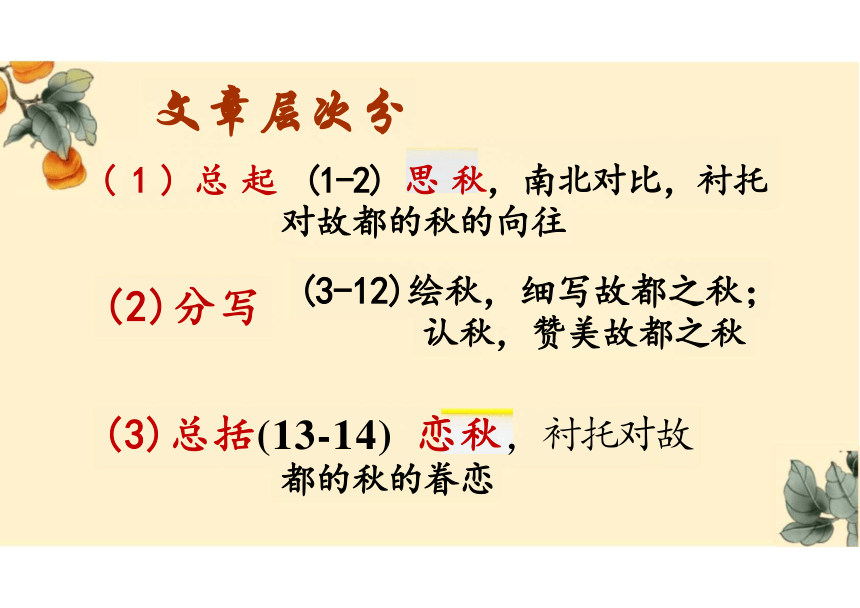

文章层次分

( 1 ) 总 起 (1-2) 思 秋,南北对比,衬托

对故都的秋的向往

(2)分写 (3-12)绘秋,细写故都之秋;

(3)总括(13-14) 恋秋,衬托对故 都的秋的眷恋

认秋,赞美故都之秋

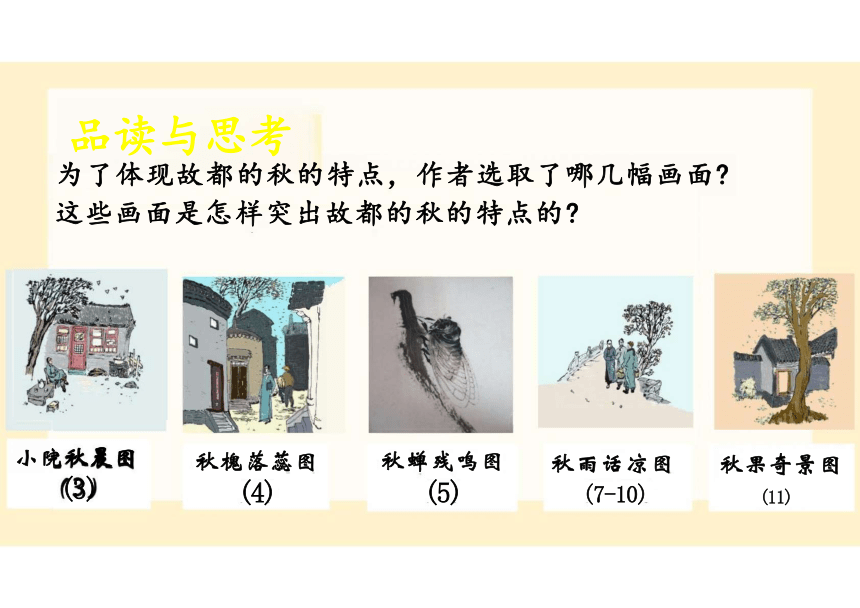

品读与思考

为了体现故都的秋的特点,作者选取了哪几幅画面

这些画面是怎样突出故都的秋的特点的

秋蝉残鸣图

(5)

秋雨话凉图

(7-10)

小院秋晨图

(3)

秋槐落蕊图

(4)

秋果奇景图

(11)

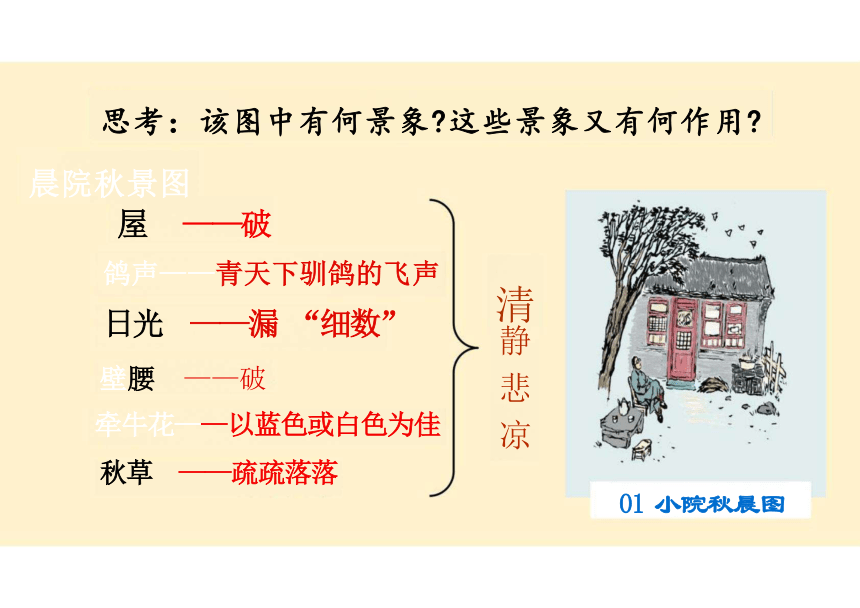

晨院秋景图

屋 ——破

鸽声——青天下驯鸽的飞声 日光 ——漏 “细数”

壁腰 ——破

牵牛花——以蓝色或白色为佳 秋草 ——疏疏落落

思考:该图中有何景象 这些景象又有何作用

清静 悲 凉

01 小院秋晨图

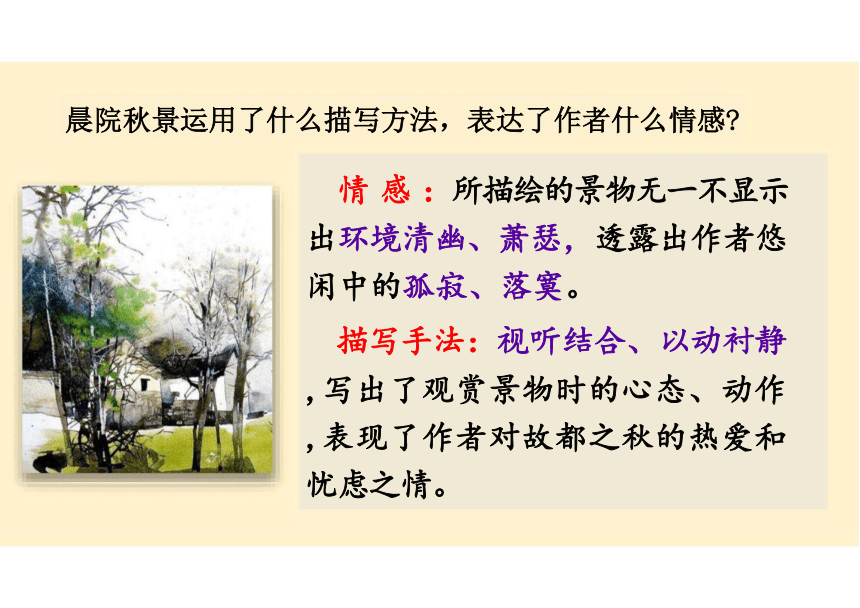

情 感 :所描绘的景物无一不显示 出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠 闲中的孤寂、落寞。

描写手法:视听结合、以动衬静

,写出了观赏景物时的心态、动作 ,表现了作者对故都之秋的热爱和 忧虑之情。

晨院秋景运用了什么描写方法,表达了作者什么情感

这幅画面是如何体现“清、 静、悲凉”的特点的

静 :“脚踏上去,声音也没有,其 气味也没有,只能感出一点点 极微细极柔软的触觉 ”。

清 :“一条条扫帚的丝纹,看起来 既觉得细腻,又觉得清闲”。

悲 凉 :“潜意识下并且还觉得有 点儿落寞”“梧桐一叶而 天下知秋”。

视觉、听觉、触觉

思考:写槐树完全可以写它高大挺拔的姿

态,为什么作者偏偏要写“落蕊”

写落蕊是北国槐树对秋的点缀,通 过视觉、触觉等多感官,给人一种 寂静无人之感,当作者细细地感知 槐树落蕊的时候,一叶而知秋,引 发的是对生命流逝和日渐衰老的落 寞与悲凉感,符合全文悲凉之感。

北 》 LL L七 A

秋后的蝉是活不了多久的,

一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若青 断若续的哀鸣了,命折旦夕。 争

蝉:“它等了17年,才等到一

风一吹,它的生命就完结了。”

蝉是生命短暂、悲凉、忧伤、忧愁 的代表;也是北国悲凉秋声的主角

个夏天。就只有这个夏天,它从泥在北平可和 土中出来,从幼虫成长过来。等秋家户户都养

这幅画面是如何体现“清、静、 以动衬静、反衬

的特 又低,

的

上去才

西

04秋雨话凉图

思考:阅读描写秋雨的段落,作者笔下的

“秋雨图”有何特点 表达了作者什么样的情

感

特点:“下得奇,下得有

味,下得更象样”

情 感 :表达作者对秋雨的

赞美之情。

思考 此处写景语言有何特点

①语言简洁凝练,一句一景,写出 了北国清秋之雨忽来忽去的情景。

②用词精确,使用形容词“灰沉沉” “息列索落”,动词“卷”“露” 把云的景象、雨的阵势描写得活灵

活现。

赏析:在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索 落的下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又 晴了,太阳又露出脸来了……

着着很厚的青布单衣或夹 袄的都市闲人,咬着烟管, 在雨后的斜桥影里,上桥 头树底下去一立,遇见熟 人,便会用了缓慢悠闲的 声调,微叹着互答着地说: “唉,天可真凉了—— ” (这了字念得很高,拖得 很长。)

“可不是吗 一层秋雨一 层凉了!”

行动 — → 清闲

语调 — → 平静 感叹—→悲凉

这幅画面是如何体现“清、静、悲凉”的特点的

“都市闲人”指的是普通百姓,他 们的形象极具故都地方特色,借助 悠然闲适的互答展现故都之秋清闲 的特点,这是作者向往的北平的悠 闲;

用这“落寞和感伤”的京味来烘托 “清、静、悲凉”的北国的秋味, 反映出时局的危急。

思考:在“秋雨图”里加入 “都市闲人”有怎样的作用

不写果子

秋果景色

的是清、静 一 致 的 ,深

交,可见作 蓄而深沉。

黄尘

秋的

着风

南国之秋与故都之秋的“味”有何不同

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,

鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

比喻

任务二:再读课文文本探究

南国之秋的“味”怎么样 找出原文

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态, 总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

>色彩不浓,回味不永。

知识点补充

对比:把不同的事物或同一事物的两个方面进行对照, 使得好的事物显得更好,坏的事物显得更坏。

运用对比能揭示矛盾,使得反差鲜明,震撼人心。

衬托:为了使事物的特色更加突出,把另一些事物与之 放在一起来陪衬。衬托有主次之分,陪衬事物是说明被陪 衬事物的。分正衬和反衬。

正衬:乐景写乐情;哀景写哀情

反衬:1. 以动衬静2. 以声衬寂3. 以乐景衬哀情4. 以丑恶 衬托美好

秋景图 景物 手法

特点

小院清晨图 破屋、鸽声、日光、 牵牛花、草、 以动衬静、 视听结合

“清”在色调;

“静”在声音;

“悲凉”在意

象的组合

秋槐落蕊图 槐树 听觉、嗅觉、触觉

秋蝉残鸣图 蝉叫 听觉、以动衬静

秋雨话凉图 凉风、雨、都市闲人 触觉

秋果奇景图 枣子 色彩

小结:

·本文的“形”是什么 “神”是什么

·形神的结合点是什么

·“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。 ·“神”是赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的

向往眷念之情,流露出深远的忧思和孤独感。

·贯穿点是故都之秋的特点即“ 清、静 、悲 凉”。

探求秋情

郁达夫表现秋的特色不同于一般。我们可以从“清静悲 凉”中看出他对北平的秋季爽利透彻、痛快到来的由衷 喜爱和眷恋。“清静悲凉”让人感受到郁达夫在向往北 国之秋的意愿中有一种浓郁的清冷、孤寂的情怀。究 竟 是什么原因导致作者有这样的情感流露呢

个人 为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

“以我观物,故物皆著我之色彩。”

①作者一出生即遭劫难,接着“父亲也因此以病以死”,再接下去是 “孤儿寡母的正剧”,这一切给作者的一生铺就了底色。

②郁达夫终生漂泊不定,只有在北平居住的一段时间中,才与妻儿共享 家庭生活的幸福,但他的长子龙儿因患脑膜炎死在了这里。故都北平是 郁达夫幸福与悲苦交织的所在。

郁达夫在他的自传中说:“我所经验到的最初的感觉,便是饥饿;对于 饥饿的恐怖,到现在还在紧迫着我。”

时代 为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

③社会的腐败和时代的黑暗所造成的痛苦和辛酸,给郁达夫幼小的心 灵带来了忧郁、苦闷的伤痕,形成了他内向忧郁的性格和同情弱者的 倾向。

而辛亥革命的失败,给所有爱国知识分子增添了新的忧郁和苦闷。这 时期的郁达夫正求学于嘉兴、杭州。少年离乡,一方面得不到母爱的 温暖,另一方面还受到“锦衣肉食的乡宦人家子弟”的歧视,使他处 在极度的忧郁苦闷之中,成为一个“孤独者”。郁达夫忧郁感伤的 个人气质在这时候已经形成。

在杭州期间,郁达夫提倡静的文学 写的也多是“静如止 水似的遁世文学”

留日十年,受日本物哀美学影响。

为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

审美

日本重要学说“物哀说”,体现了日 本人在人世无常中玩味的悲哀,从残缺与 不完美中发现趣味的美学偏好。

物哀说的几个重要美学特征:寂静为 美,恬淡为美,残缺为美,死亡为美。

物哀:

事物引发的内心感动,大 多与“雅美”、“有趣”等理 性化的、有华采的情趣不同,

是一种低沉悲愁的情感、情绪。 悲与美是相通的。——《日本

国语大辞典》

思 考 但是,郁达夫笔下的秋仅仅是悲吗 他意在悲秋还是

在颂秋(故都的秋)

虽写秋之悲凉,却意在赞颂。(虽然“故都的秋”带有颓废与悲凉 色彩,但这种悲凉中渗透着唯美情调与生活情趣,郁达夫仍对北国 的秋是抱着享受和欣赏的态度的。)

颓废审美

秋天的悲凉、生命的衰弱在郁达夫看来本身就是美好的。作者沉浸 在其中,却并不会觉出悲苦,而将其看作人生享受,享受秋的衰败 和死亡。这是人生的一种高雅的境界,一种新的审美趣味——雅趣。

思考:第12段的大段议论写了什么内容

其作用是什么

①内 容 上:说明作者赏秋悲 秋的文化渊源,增加文化气息。 进一步说明秋的深味在北方才 能彻底体会。

②行文结构上:此处纵横议 论 ,显出 深厚的文化底蕴和开 阔的思路,使文章丰富有变化。

北国的秋:清、静、悲凉 江南的秋:慢、润、淡

记「秋院秋槐秋蝉 叙 秋 雨 秋 果

议乡国有异,悲

论 秋 之感却同

南国之秋:色彩不浓, 回味不永。

北国之秋:色彩浓,

回味永。

总起

(1— 2段)

分写

(3-12)

总结

(13-1 4 )

向 往 赞美 眷 恋

故都的秋

小 结

主题思想

本文通过描写故都秋景,抒发了作者对 故都之秋的无比怀念与眷恋之情,又 寄 寓 了作者深远的忧思与孤独的落寞之感。

“秋天一定要住北平。 天堂是什么样子,我不 晓得,但是从我的生活 经验去判断,北平之秋

便是天堂。……在北平

的秋天,是没有一项不

使人满意的。

——老舍

黄色的花淡雅、 白色的花高洁、 紫红色的花热烈 而深 沉 ,泼泼洒 洒,秋风中正开 得烂漫。

——史铁生

大概我所爱的不是晚秋 ,是初秋,那时暄气初 消,月正圆,蟹正肥, 桂花 皎 洁 ,也未陷入凛 冽萧瑟气态,这是最值 得赏乐的。

——林语堂

的

郁达夫

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学

体裁。是一种自由、灵活地抒写见闻感受, 不讲究韵律的散体文章,包括杂文、随笔、 游记等。

根据表达方式的不同,散文大致可分为

叙事散文、抒情散文、说理(议论)散文三类

1.形散神聚 取材广泛,手法灵活;思想集中 特点:2.意境深邃 抒情性强;思想深远

3.语言优美 清新明丽;自然流畅

分类:写景、叙事、抒情、哲理、议论

文体知识

郁达夫代表作

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》 中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓 郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分 子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又 秀丽、隽永的情景交融的画面。

破题

作者为什么不称“北平的秋”而叫

“故都的秋”呢

故 :浓浓的眷恋情、深深的向往感;物是 人非、沧海桑田的沉重感。

都 :历史沧桑感及厚重的文化底蕴。

故都的秋:暗含着自然景观与人文景观 相融合。

“秋天,无论在什么地方的秋 天,总是好的;可是啊,北国 的秋,却特别地来得清,来得 静,来得悲凉。”

清、静,悲凉

作者笔下故都的秋的词语

文章的标题为《故都的秋》,却也写了南 国的秋,“南国之秋”的主要特点是什么

慢 润 淡

为什么要写南国之秋

①借南国的秋的温、润、慢,对比 突出北国之秋 的清、静、悲凉,表现了作者的向往和眷恋之情。

②首 尾 呼 应 ,抒写作者对北国之秋的深爱之情。

文章层次分

( 1 ) 总 起 (1-2) 思 秋,南北对比,衬托

对故都的秋的向往

(2)分写 (3-12)绘秋,细写故都之秋;

(3)总括(13-14) 恋秋,衬托对故 都的秋的眷恋

认秋,赞美故都之秋

品读与思考

为了体现故都的秋的特点,作者选取了哪几幅画面

这些画面是怎样突出故都的秋的特点的

秋蝉残鸣图

(5)

秋雨话凉图

(7-10)

小院秋晨图

(3)

秋槐落蕊图

(4)

秋果奇景图

(11)

晨院秋景图

屋 ——破

鸽声——青天下驯鸽的飞声 日光 ——漏 “细数”

壁腰 ——破

牵牛花——以蓝色或白色为佳 秋草 ——疏疏落落

思考:该图中有何景象 这些景象又有何作用

清静 悲 凉

01 小院秋晨图

情 感 :所描绘的景物无一不显示 出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠 闲中的孤寂、落寞。

描写手法:视听结合、以动衬静

,写出了观赏景物时的心态、动作 ,表现了作者对故都之秋的热爱和 忧虑之情。

晨院秋景运用了什么描写方法,表达了作者什么情感

这幅画面是如何体现“清、 静、悲凉”的特点的

静 :“脚踏上去,声音也没有,其 气味也没有,只能感出一点点 极微细极柔软的触觉 ”。

清 :“一条条扫帚的丝纹,看起来 既觉得细腻,又觉得清闲”。

悲 凉 :“潜意识下并且还觉得有 点儿落寞”“梧桐一叶而 天下知秋”。

视觉、听觉、触觉

思考:写槐树完全可以写它高大挺拔的姿

态,为什么作者偏偏要写“落蕊”

写落蕊是北国槐树对秋的点缀,通 过视觉、触觉等多感官,给人一种 寂静无人之感,当作者细细地感知 槐树落蕊的时候,一叶而知秋,引 发的是对生命流逝和日渐衰老的落 寞与悲凉感,符合全文悲凉之感。

北 》 LL L七 A

秋后的蝉是活不了多久的,

一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若青 断若续的哀鸣了,命折旦夕。 争

蝉:“它等了17年,才等到一

风一吹,它的生命就完结了。”

蝉是生命短暂、悲凉、忧伤、忧愁 的代表;也是北国悲凉秋声的主角

个夏天。就只有这个夏天,它从泥在北平可和 土中出来,从幼虫成长过来。等秋家户户都养

这幅画面是如何体现“清、静、 以动衬静、反衬

的特 又低,

的

上去才

西

04秋雨话凉图

思考:阅读描写秋雨的段落,作者笔下的

“秋雨图”有何特点 表达了作者什么样的情

感

特点:“下得奇,下得有

味,下得更象样”

情 感 :表达作者对秋雨的

赞美之情。

思考 此处写景语言有何特点

①语言简洁凝练,一句一景,写出 了北国清秋之雨忽来忽去的情景。

②用词精确,使用形容词“灰沉沉” “息列索落”,动词“卷”“露” 把云的景象、雨的阵势描写得活灵

活现。

赏析:在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索 落的下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又 晴了,太阳又露出脸来了……

着着很厚的青布单衣或夹 袄的都市闲人,咬着烟管, 在雨后的斜桥影里,上桥 头树底下去一立,遇见熟 人,便会用了缓慢悠闲的 声调,微叹着互答着地说: “唉,天可真凉了—— ” (这了字念得很高,拖得 很长。)

“可不是吗 一层秋雨一 层凉了!”

行动 — → 清闲

语调 — → 平静 感叹—→悲凉

这幅画面是如何体现“清、静、悲凉”的特点的

“都市闲人”指的是普通百姓,他 们的形象极具故都地方特色,借助 悠然闲适的互答展现故都之秋清闲 的特点,这是作者向往的北平的悠 闲;

用这“落寞和感伤”的京味来烘托 “清、静、悲凉”的北国的秋味, 反映出时局的危急。

思考:在“秋雨图”里加入 “都市闲人”有怎样的作用

不写果子

秋果景色

的是清、静 一 致 的 ,深

交,可见作 蓄而深沉。

黄尘

秋的

着风

南国之秋与故都之秋的“味”有何不同

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,

鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

比喻

任务二:再读课文文本探究

南国之秋的“味”怎么样 找出原文

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态, 总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

>色彩不浓,回味不永。

知识点补充

对比:把不同的事物或同一事物的两个方面进行对照, 使得好的事物显得更好,坏的事物显得更坏。

运用对比能揭示矛盾,使得反差鲜明,震撼人心。

衬托:为了使事物的特色更加突出,把另一些事物与之 放在一起来陪衬。衬托有主次之分,陪衬事物是说明被陪 衬事物的。分正衬和反衬。

正衬:乐景写乐情;哀景写哀情

反衬:1. 以动衬静2. 以声衬寂3. 以乐景衬哀情4. 以丑恶 衬托美好

秋景图 景物 手法

特点

小院清晨图 破屋、鸽声、日光、 牵牛花、草、 以动衬静、 视听结合

“清”在色调;

“静”在声音;

“悲凉”在意

象的组合

秋槐落蕊图 槐树 听觉、嗅觉、触觉

秋蝉残鸣图 蝉叫 听觉、以动衬静

秋雨话凉图 凉风、雨、都市闲人 触觉

秋果奇景图 枣子 色彩

小结:

·本文的“形”是什么 “神”是什么

·形神的结合点是什么

·“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。 ·“神”是赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的

向往眷念之情,流露出深远的忧思和孤独感。

·贯穿点是故都之秋的特点即“ 清、静 、悲 凉”。

探求秋情

郁达夫表现秋的特色不同于一般。我们可以从“清静悲 凉”中看出他对北平的秋季爽利透彻、痛快到来的由衷 喜爱和眷恋。“清静悲凉”让人感受到郁达夫在向往北 国之秋的意愿中有一种浓郁的清冷、孤寂的情怀。究 竟 是什么原因导致作者有这样的情感流露呢

个人 为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

“以我观物,故物皆著我之色彩。”

①作者一出生即遭劫难,接着“父亲也因此以病以死”,再接下去是 “孤儿寡母的正剧”,这一切给作者的一生铺就了底色。

②郁达夫终生漂泊不定,只有在北平居住的一段时间中,才与妻儿共享 家庭生活的幸福,但他的长子龙儿因患脑膜炎死在了这里。故都北平是 郁达夫幸福与悲苦交织的所在。

郁达夫在他的自传中说:“我所经验到的最初的感觉,便是饥饿;对于 饥饿的恐怖,到现在还在紧迫着我。”

时代 为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

③社会的腐败和时代的黑暗所造成的痛苦和辛酸,给郁达夫幼小的心 灵带来了忧郁、苦闷的伤痕,形成了他内向忧郁的性格和同情弱者的 倾向。

而辛亥革命的失败,给所有爱国知识分子增添了新的忧郁和苦闷。这 时期的郁达夫正求学于嘉兴、杭州。少年离乡,一方面得不到母爱的 温暖,另一方面还受到“锦衣肉食的乡宦人家子弟”的歧视,使他处 在极度的忧郁苦闷之中,成为一个“孤独者”。郁达夫忧郁感伤的 个人气质在这时候已经形成。

在杭州期间,郁达夫提倡静的文学 写的也多是“静如止 水似的遁世文学”

留日十年,受日本物哀美学影响。

为什么在郁达夫的眼中,“故都的秋”是如此的

“清”、“静”、“悲凉”

审美

日本重要学说“物哀说”,体现了日 本人在人世无常中玩味的悲哀,从残缺与 不完美中发现趣味的美学偏好。

物哀说的几个重要美学特征:寂静为 美,恬淡为美,残缺为美,死亡为美。

物哀:

事物引发的内心感动,大 多与“雅美”、“有趣”等理 性化的、有华采的情趣不同,

是一种低沉悲愁的情感、情绪。 悲与美是相通的。——《日本

国语大辞典》

思 考 但是,郁达夫笔下的秋仅仅是悲吗 他意在悲秋还是

在颂秋(故都的秋)

虽写秋之悲凉,却意在赞颂。(虽然“故都的秋”带有颓废与悲凉 色彩,但这种悲凉中渗透着唯美情调与生活情趣,郁达夫仍对北国 的秋是抱着享受和欣赏的态度的。)

颓废审美

秋天的悲凉、生命的衰弱在郁达夫看来本身就是美好的。作者沉浸 在其中,却并不会觉出悲苦,而将其看作人生享受,享受秋的衰败 和死亡。这是人生的一种高雅的境界,一种新的审美趣味——雅趣。

思考:第12段的大段议论写了什么内容

其作用是什么

①内 容 上:说明作者赏秋悲 秋的文化渊源,增加文化气息。 进一步说明秋的深味在北方才 能彻底体会。

②行文结构上:此处纵横议 论 ,显出 深厚的文化底蕴和开 阔的思路,使文章丰富有变化。

北国的秋:清、静、悲凉 江南的秋:慢、润、淡

记「秋院秋槐秋蝉 叙 秋 雨 秋 果

议乡国有异,悲

论 秋 之感却同

南国之秋:色彩不浓, 回味不永。

北国之秋:色彩浓,

回味永。

总起

(1— 2段)

分写

(3-12)

总结

(13-1 4 )

向 往 赞美 眷 恋

故都的秋

小 结

主题思想

本文通过描写故都秋景,抒发了作者对 故都之秋的无比怀念与眷恋之情,又 寄 寓 了作者深远的忧思与孤独的落寞之感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读