高中语文人教版必修一第5课荆轲刺秦王 导学案(共2课时)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修一第5课荆轲刺秦王 导学案(共2课时) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 96.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-28 12:27:51 | ||

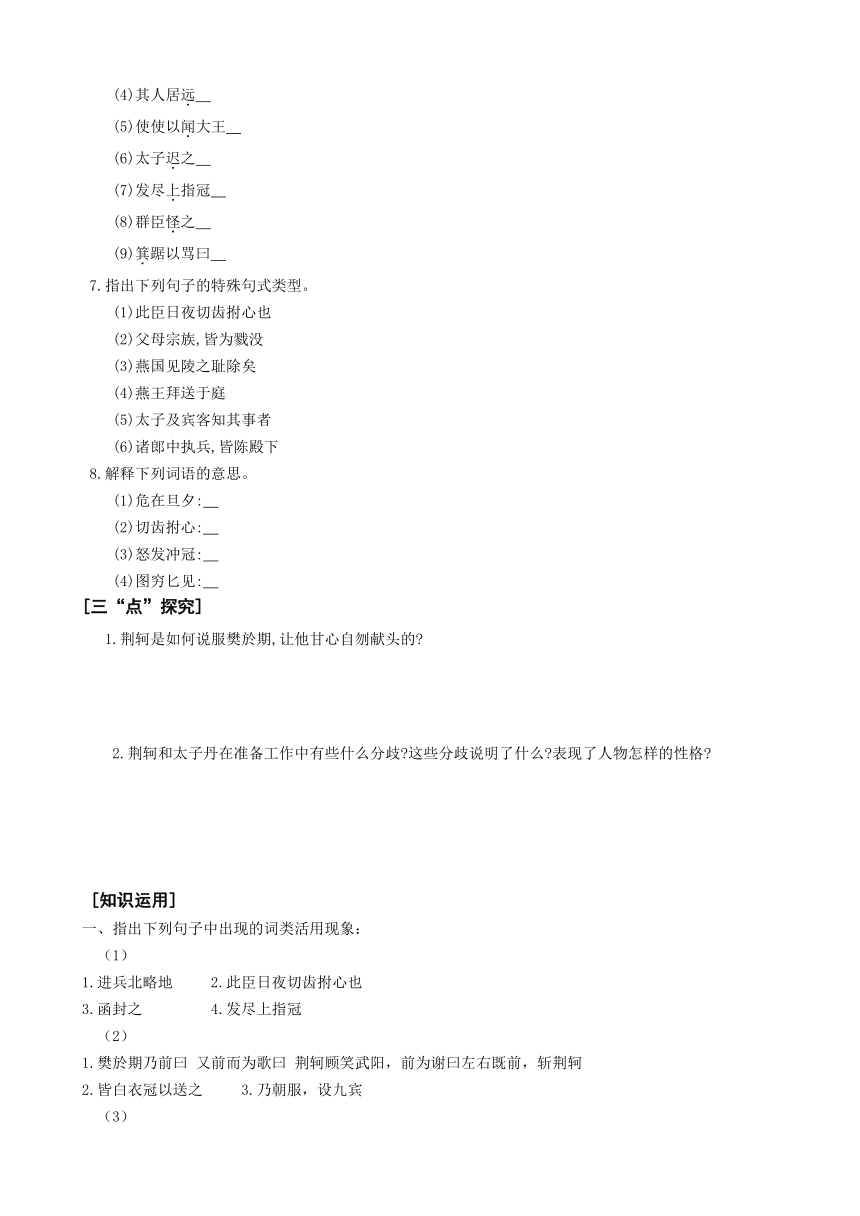

图片预览

文档简介

第五课 《荆轲刺秦王》

第1课时

[学习目标]

1.了解荆轲刺秦王的历史背景和过程,从整体上感知课文。

2.积累“略、诀、顾”等文言实词和“为、以、之”等文言虚词,提高翻译文言文的能力。

文章记载了荆轲刺杀秦王的故事。荆轲,字次 ( http: / / www.21cnjy.com )非,战国末期卫国人,也称庆卿、荆卿、庆轲。喜好读书击剑,为人慷慨侠义。后游历到燕国,随之由燕国智勇深沉的侠士田光推荐给太子丹,拜为上卿。秦国灭赵后,兵锋直指燕国南界,太子丹震惧,与田光密谋,决定派荆轲入秦行刺秦王。荆轲与秦舞阳入秦后,秦王在咸阳宫隆重召见了他。在交验樊於期头颅,献督亢(今河北涿县、易县、固安一带)之地图,图穷匕首见后,荆轲刺秦王不中,被肢解而死。秦王,即后来统一六国的“始皇”嬴政。

[知识导学]

1.给下列加点的字注音。

①目眩( ) ②濡缕( ) ③忤视( ) ④变徵( ) ⑤督亢( ) ⑥拊心 ( ) ⑦燕国( ) ⑧戮没( ) ⑨箕踞( ) ⑩自刎( )叱骂( ) 卒起( )

2.指出下列各句中的通假字并解释。

(1)秦王必说见臣

(2)今日往而不反者

(3)燕王诚振怖大王之威

(4)秦王还柱而走

(5)卒起不意

(6)日以尽矣

(7)而燕国见陵之耻除矣

(8)请辞决矣

(9)图穷而匕首见

(10)荆轲奉樊於期头函

3.解释下列各组多义词的意思。

(1)顾

①顾计不知所出耳

②终已不顾

③顾不如蜀鄙之僧哉

(2)见

①秦王必说见臣

②乃遂私见樊於期

③而燕国见陵之耻除己

④未尝见天子

(3)深

①秦之遇将军,可谓深矣

②以其求思之深而无不在也

③夜深忽梦少年事

④桃花潭水深千尺

⑤深失所望

(4)还

①壮士一去兮不复还

②秦王还柱而走

③居十日,扁鹊望桓侯还走

④计日以还

⑤一尊还酹江月

⑥忽过新丰市,还归细柳营

(5)资

①持千金之资币物

②若据而有之,此帝王之资也

③此殆天所以资将军

④孤当续发人众,多载资粮

⑤如姬资之三年

4.解释下列文言虚词的意义和用法。

(1)之

①愿大王少假借之

②于是太子预求天下之利匕首

③秦之遇将军,可谓深矣

(2)为

①乃为装遣荆轲

②父母宗族,皆为戮没

③嘉为(之)先言于秦王曰

(3)而

①今行而无信,则秦未可亲也

②可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如

③伏尸而哭

④图穷而匕首见

⑤然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣

(4)以

①樊将军以穷困来归丹

②以其所奉药囊提轲

③以次进

④箕踞以骂曰

⑤皆白衣冠以送之

5.解释下列古今异义现象。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

6.解释下列词类活用现象。

(1)进兵北略地

(2)函封之

(3)樊於期乃前曰

(4)其人居远

(5)使使以闻大王

(6)太子迟之

(7)发尽上指冠

(8)群臣怪之

(9)箕踞以骂曰

7.指出下列句子的特殊句式类型。

(1)此臣日夜切齿拊心也

(2)父母宗族,皆为戮没

(3)燕国见陵之耻除矣

(4)燕王拜送于庭

(5)太子及宾客知其事者

(6)诸郎中执兵,皆陈殿下

8.解释下列词语的意思。

(1)危在旦夕:

(2)切齿拊心:

(3)怒发冲冠:

(4)图穷匕见:

[三“点”探究]

1.荆轲是如何说服樊於期,让他甘心自刎献头的

2.荆轲和太子丹在准备工作中有些什么分歧 这些分歧说明了什么 表现了人物怎样的性格

[知识运用]

一、指出下列句子中出现的词类活用现象:

(1)

1.进兵北略地 2.此臣日夜切齿拊心也

3.函封之 4.发尽上指冠

(2)

1.樊於期乃前曰 又前而为歌曰 荆轲顾笑武阳,前为谢曰左右既前,斩荆轲

2.皆白衣冠以送之 3.乃朝服,设九宾

(3)

1.使使以闻大王 2.使毕使于前

3.自引而起,绝袖

(4)

1.太子迟之 2.群臣怪之

二、文言句式判断:

(1)

1.此臣日夜切齿拊心也

2.今日往而不反者,竖子也

3. 事所以不成者,乃欲以生劫之

(2)

1.秦王购之 ( 以 ) 金千斤

2.欲与 ( 之 ) 俱

3.见燕使者(于)咸阳宫

4. 而(群臣)卒惶急无以击轲

(3)

1.父母宗族,皆为戮没 2.燕国见陵之耻除矣

(4)

1.常痛于骨髓 2.给贡职如郡县 3.燕王拜送于庭

(5)

1.太子及宾客知其事者

2.群臣侍殿上者,不得持尺兵

[拓展提升]

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进 ( http: / / www.21cnjy.com )。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把 ( http: / / www.21cnjy.com )秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。 ( http: / / www.21cnjy.com )群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王 ( http: / / www.21cnjy.com )方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

左右既前,斩荆轲。秦王目眩良久。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )。

A.荆轲奉樊於期头函 奉:捧着

B.发图,图穷而匕首见 穷:尽

C.剑坚,故不可立拔 坚:坚硬,锋利

D.乃欲以生劫之 生:活着

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.下列有关文段内容的解说,不准确的一项是( )。

A.这是文章的高潮部分,重点描述了荆轲廷刺秦王的场景,刻画了荆轲临危不惧、奋不顾身的英勇形象。

B.文段一开始写秦武阳“色变振恐”,是为了显示秦廷的森严和始皇的威武,这一“色变振恐”与荆轲的“顾笑”形成鲜明的对比。

C.荆轲“左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之”,正是前文荆轲对樊於期将军所说的刺杀设想的实施,此处印证了荆轲计划的合理性。

D.由于刺杀是在仓促之间出现的,秦廷上下反应迟钝:秦王惶恐到拔不出来剑的地步,大臣们也都目瞪口呆。

4.翻译文中画线的句子。

(1)愿大王少假借之,使毕使于前。

(2)遂拔以击荆轲,断其左股。

[反思总结]

( http: / / www.21cnjy.com )

[材料补充]

1.作者简介:刘向(约公元前77年 ( http: / / www.21cnjy.com )—前6年),原名更生,字子政,沛县(今属江苏)人,西汉经学家、目录学家、文学家。其文章的主要特色是叙事简约,理论畅达,舒缓平易。

2.背景介绍:《荆轲刺秦王》的故事 ( http: / / www.21cnjy.com )发生在战国末期,即秦统一中国之前的6年。当时,秦已于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵(秦灭赵是在公元前222年),秦统一六国的大势已定。地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。当初,燕王喜为了结好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。而秦“遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。为了抵抗强秦的大举进攻,同时也为了报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯侵地”;或者刺杀秦王嬴政,使秦“内有大乱”“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生的。

第五课 《荆轲刺秦王》

第2课时

[学习目标]

1.学会从人物的对话、动作、神态描写入手,分析主要人物的形象。

2.正确看待荆轲刺秦王这一事件,学会辩证地评价人物。

[知识导学]

1.故事围绕“刺”描述了哪些情节 刻画了哪些人物 他们之间主要有哪些矛盾

2.荆轲和太子丹为刺秦王做了哪几项准备工作 这几项准备工作中哪些是详写 哪些是略写 为什么要这样安排

3.荆轲怒叱太子的原因是什么 这显示了他怎样的性格

4.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

太子及宾客知其事者, 。至易水 ( http: / / www.21cnjy.com )上,既祖,取道。高渐离击筑, ,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“ , !”复为慷慨羽声,士皆瞋目, 。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

[三“点”探究]

1.“易水送别”拉开了慷慨悲歌的一幕,是“行刺准备”中的高潮,作者是如何描写这一场面的 请作具体分析。

2.作者是怎样描写“秦廷行刺”这一惊心动魄的场面的

3.如何评价荆轲这一历史人物

4.你认为荆轲刺秦王失败的原因是什么

[知识运用]

1.“红花还须绿叶扶”,《 ( http: / / www.21cnjy.com )荆轲刺秦王》中,为突出荆轲这一悲剧英雄的主体形象,作者采用衬托对照笔法,以众星拱月的方式为荆轲立传。请对此加以多角度分析。

[拓展提升]

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

荆轲既至燕,爱燕之狗屠① ( http: / / www.21cnjy.com )及善击筑者高渐离。荆轲嗜酒,日与狗屠及高渐离饮于燕市,酒酣以往,高渐离击筑,荆轲和而歌于市中,相乐也,已而相泣,旁若无人者。荆轲虽游于酒人乎,然其为人沉深②好书;其所游诸侯,尽与其贤豪长者相结。其之燕,燕之处士田光先生亦善待之,知其非庸人也。

居有间,秦将樊於期得罪于秦王,亡之燕, ( http: / / www.21cnjy.com )太子受而舍之。荆轲遂见太子,荆轲坐定,太子避席顿首曰:“今秦有贪利之心,而欲不可足也。非尽天下之地,臣海内之王者,其意不厌。今秦已虏韩王,尽纳其地。又举兵南伐楚,北临赵;王翦将数十万之众距漳、邺,而李信出太原、云中。赵不能支秦,必入臣,入臣则祸至燕。燕小弱,数困于兵,今计举国不足以当秦。诸侯服秦,莫敢合从。丹之私计愚,以为诚得天下之勇士使于秦,窥以重利,秦王贪,其势必得所愿矣。诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。彼秦大将擅兵于外而内有乱,则君臣相疑,以其间诸侯得合从,其破秦必矣。此丹之上愿,而不知所委命,唯荆卿留意焉。”久之,荆轲曰:“此国之大事也,臣驽下,恐不足任使。”太子前顿首,固请毋让,然后许诺。

于是尊荆卿为上卿,舍上舍。太子日造门下,供太牢具③,异物间进,以顺适其意。

(节选自《史记·刺客列传》,有删节)

【注】①狗屠:以宰狗为职业的人。②沉深:深沉稳重。③太牢具:指牛、羊、猪皆备的饭食,待客的最高礼数。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )。

A.荆轲和而歌于市中,相乐也 乐:娱乐

B.又举兵南伐楚,北临赵 临:临近,逼近

C.其意不厌 厌:厌恶

D.窥以重利 窥:示,引诱

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.下列各组句子中,全部能够表明当时燕国处境险恶的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )。

A.荆轲到燕国以后,天天和屠夫及高渐离 ( http: / / www.21cnjy.com )在燕市上喝酒,酒后还经常旁若无人地歌唱与哭泣。但荆轲决不是一个好酒之徒,深沉稳重、喜欢读书是他重要的性格特征。

B.荆轲游历诸侯各国,总与贤士豪杰、德高望重的人结交。他来到燕国后,燕国隐士田光先生知道他不是平庸的人,也友好地对待他。

C.太子认为如果能够劫持秦王,就能逼迫他归还侵占的土地,如果被迫杀死秦王,也必将导致秦国大乱,各国趁机联合起来,就能够打败秦国。

D.面对太子的请求,荆轲无奈只得答应。太子为了讨好荆轲,不得不供给他贵重的饮食,还时不时地献上奇珍异物,以取悦他。

5.将文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)居有间,秦将樊於期得罪于秦王,亡之燕,太子受而舍之。

(2)诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。

[反思总结]

[材料补充]

分清好坏 辨别是非

——谈对比的妙用

简单来说,写作中的对比手法就是把对 ( http: / / www.21cnjy.com )立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。运用对比手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

在《范进中举》一文中,对比手法主要运用于 ( http: / / www.21cnjy.com )描写胡屠户这个人物。作者写了胡屠户在范进中举前后截然不同的两种态度,形成鲜明的对比,使他的前倨后恭、欺贫爱富、趋炎附势、嗜钱如命、庸俗自私的典型的市侩性格,跃然纸上。(一个事物的两个不同方面)

《荆轲刺秦王》一文,为突出荆轲这一悲 ( http: / / www.21cnjy.com )剧英雄的主体形象,作者就多处运用了对比手法。比如太子之急与荆轲之缓形成对比,“顷之未发,太子迟之”“荆轲有所待”,这种对比显示出荆轲是一个有着长远战略意图的刺客。再如武阳之怯与荆轲之勇也构成对比。秦武阳年十二即杀人,“人不敢与忤视”,不可谓没有勇气。然而,秦廷之上,他却“色变振恐”,露出怯懦者之态。而与之对比,荆轲表现出了一个大智大勇者所具有的从容和镇定,他为武阳的辩驳是应时之语,却说得合情合理,让听者无从怀疑。两相对比,一怯一勇,一临境失态而一随机应变,激浊褒贬,不言自明。(两个事物)

总之,对比手法可以凸显和强化人物形象,也是刻画人物最为成功的笔法之一。

另外值得注意的是,对比和衬托往往容易被混为一谈,要予以区别。

1.衬托有主、宾之分,陪衬事物是为了突出被陪衬事物的。对比是表明对立现象的,两种对立的事物是平行的并列关系,并无主、宾之分。

2.衬托描写的是两个事物;对比可以是两个事物,也可以是一个事物的两个不同方面。

3.衬托的效果主要在于突现正面或反面事 ( http: / / www.21cnjy.com )物,表达强烈的思想感情,深化文章的中心思想,即俗话所说的“红花还须绿叶扶”。对比的效果主要是用比较的方式提示事物的本质,使好的显得更好,使坏的显得更坏,让人们在比较中鉴别,给人们留下深刻而鲜明的印象。

《荆轲刺秦王》参考答案

1.情节:准备(信物、助手有波折),送行(慷慨悲歌),行刺(秦武阳,刺而不中,拔剑不出,引而不中),一波三折。

人物:荆轲、太子丹、樊於期、秦王、秦武阳、高渐离、蒙嘉、夏无且。

矛盾:秦国与燕国的矛盾(两 ( http: / / www.21cnjy.com )个阵营间的主要矛盾)是“刺”的本因,太子丹与荆轲间的矛盾(策划实施中的矛盾,直接导致失败),樊於期与秦王的矛盾(次要矛盾,为燕国利用)。

2.做了四项准备工作。其中取樊於期的人 ( http: / / www.21cnjy.com )头是详写。因为太子丹不忍心杀死樊将军,这件“礼物”取之不易。而荆轲三言两语就让樊於期看到了报仇希望,使其自刎献头。作者详写这件事,是为了表现荆轲能言善辩,也为后来荆轲能从容不迫地为秦武阳失态之事进行辩解作了有力的铺垫。另外两件事,买匕首和找副手,是略写。因为办这两件事不能表现主要人物的能力和品质。从后文来看,他们还准备了督亢地图,那是现成的东西,所以文中没有提及。可见,记人记叙文记述详略的标准,是看它能否表现主要人物的精神品质,能表现则详写,否则便略写。

3.原因:①荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑;②太子的不信任对侠义之士来说无异于人格侮辱。

“士可杀而不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了其刚烈的性格。

4.皆白衣冠以送之 荆轲和而歌 风萧萧兮易水寒 壮士一去兮不复还 发尽上指冠

【知识导学】

1.①xuàn ②rú ③wǔ ④zhǐ ⑤kàng ⑥fǔ ⑦yān ⑧mò

⑨jī jù ⑩wěn chì cù

2.(1)说,通“悦”,高兴。(2)反,通 ( http: / / www.21cnjy.com )“返”,回来。(3)振,通“震”,震慑。(4)还,通“环”,绕。(5)卒,通“猝”,仓促,突然。(6)以,通“已”,已经。(7)陵,通“凌”,凌辱。(8)决,通“诀”,诀别。(9)见,通“现”,出现。(10)奉,通“捧”,两手捧着。

3.(1)①只是。②回头。③ ( http: / / www.21cnjy.com )难道。(2)①召见。②会见。③被。④拜见。(3)①形容词,刻毒。②形容词,深刻。③形容词, (时间) 久。④名词,深度。一说形容词。⑤副词,很,十分。(4)①动词,回来。②动词,通“环”,绕。③动词,通“旋”,转身。④动词,归还。⑤副词,还是。⑥副词,通“旋”,马上。(5)①名词,资财、钱物。②名词,资本,依据。③动词,资助。④名词,费用,物资。⑤动词,为……蓄积 (准备)。

4.(1)①第三人称代词。②结构助词, ( http: / / www.21cnjy.com )“的”。③助词,放在主谓之间,取消句子独立性。(2)①动词,整理。②介词,被。③介词,替。(3)①连词,表转折。②连词,表并列。③连词,表修饰。④连词,表承接。⑤连词,表递进。(4)①介词,因为。②介词,用。③介词,按照。④连词,表修饰。⑤连词,表目的,“来”。

5.(1)古义:金属的总称,文中指铜。 ( http: / / www.21cnjy.com )今义:特指黄金。(2)古义:品德高尚的人,此指樊将军。今义:年长之人。(3)古义:眼泪。今义:鼻涕。(4)古义:礼品。今义:钱。(5)古义:皇帝周围的侍卫人员。今义:表两种方向,或表大体范围;有时亦有“控制”之义。(6)古义:处境困难。今义:生活贫穷,经济困难。(7)古义:对待。今义:遇到,碰到。 (8)古义:袒露一只臂膀。今义:袒护双方中的一方。(9)古义:宫廷的侍卫。今义:方言中指中医。

6.(1)方位名词作状语,向北。(2)名 ( http: / / www.21cnjy.com )词作状语,用匣子。(3)方位名词活用作动词,走上前。(4)形容词活用作名词,远方。(5)动词使动用法,使……知道。(6)形容词意动用法,以……为迟。(7)名词作状语,向上。(8)形容词意动用法,以……为怪。(9)名词作状语,像箕一样。

7.(1)判断句。(2)被动句。(3)被动句,“见”表被动。(4)介宾短语后置句。(5)定语后置句。(6)省略句,“陈”后省介词“于”。

8.(1)形容危险就在眼前。(2)咬牙捶胸, ( http: / / www.21cnjy.com )极端痛恨。(3)头发直竖,顶起帽子。形容盛怒的样子。(4)比喻事情发展到最后,真相或本意露出来了。

【三点探究】

1.荆轲体谅太子“不忍”,果断地决定 ( http: / / www.21cnjy.com )“私见樊於期”。一席话,先动之以情,激起樊对秦不共戴天之仇的恨意;然后晓之以理,说明此举一可报仇,二可解燕国之患;最后告之以谋,让樊於期明白自己的行动计划。荆轲推心置腹,以诚感人,三言两语使樊於期“仰天太息流涕”,继而“偏袒扼腕而进”,甘心自刎献头。

2.在准备工作中荆轲与太子丹在两件事上 ( http: / / www.21cnjy.com )有分歧。其一,荆轲要用樊氏人头,而太子丹不忍心。这表现了太子丹仁慈的一面。荆轲则从办成大事着眼,他认为这样做既报了樊氏的家仇,又解除了国难,樊氏是会献出生命的。这就表现了荆轲深谋远虑的性格特点。其二,荆轲要等他的一位朋友做助手,太子丹却疑心荆轲“改悔”不想去了,并且提出改派秦武阳去行刺。因为荆轲是一位义士,他是极讲信义的,因信义受到怀疑而引起他的暴怒。他在一怒之下,做出了错误的决定,带着徒有其名的秦武阳仓猝上路,从而导致最终失败。

【知识运用】

【拓展提升】

1.C 2.C 3.B

4.(1)望大王稍微原谅他些,让他在大王面前完成他的使命。

(2)于是秦王拔剑刺荆轲,砍断了荆轲的左大腿。

《荆轲刺秦王》第二课时答案

【知识导学】

1.情节:准备(信物、助手有波折),送行(慷慨悲歌),行刺(秦武阳,刺而不中,拔剑不出,引而不中),一波三折。

人物:荆轲、太子丹、樊於期、秦王、秦武阳、高渐离、蒙嘉、夏无且。

矛盾:秦国与燕国的矛盾(两个阵营间的 ( http: / / www.21cnjy.com )主要矛盾)是“刺”的本因,太子丹与荆轲间的矛盾(策划实施中的矛盾,直接导致失败),樊於期与秦王的矛盾(次要矛盾,为燕国利用)。

2.做了四项准备工作。其中取樊於期 ( http: / / www.21cnjy.com )的人头是详写。因为太子丹不忍心杀死樊将军,这件“礼物”取之不易。而荆轲三言两语就让樊於期看到了报仇希望,使其自刎献头。作者详写这件事,是为了表现荆轲能言善辩,也为后来荆轲能从容不迫地为秦武阳失态之事进行辩解作了有力的铺垫。另外两件事,买匕首和找副手,是略写。因为办这两件事不能表现主要人物的能力和品质。从后文来看,他们还准备了督亢地图,那是现成的东西,所以文中没有提及。可见,记人记叙文记述详略的标准,是看它能否表现主要人物的精神品质,能表现则详写,否则便略写。

3.原因:①荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑;②太子的不信任对侠义之士来说无异于人格侮辱。

“士可杀而不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了其刚烈的性格。

4.皆白衣冠以送之 荆轲和而歌 风萧萧兮易水寒 壮士一去兮不复还 发尽上指冠

【三点探究】

1.“皆白衣冠以送之”,一笔道出一场 ( http: / / www.21cnjy.com )生离死别,加以萧萧易水、变徵歌声、垂泪涕泣,形成一种凄凉悲怆的氛围,使人预感到事有不测。然而作者笔锋轻转,“变徵之声”复为“慷慨羽声”,“士皆瞋目,发尽上指冠”,悲凉变为悲壮,低沉变为高昂,生离死别变为同仇敌忾。

这慷慨悲歌的场面,千百年来激励了多少 ( http: / / www.21cnjy.com )仁人志士去赴汤蹈火、义无反顾。描写这一场面,作者像一位高明的电影摄影师,运用点面结合和“蒙太奇”的手法,将全景镜头(“皆白衣冠以送之”)、特定镜头(“既祖,取道”)、全景镜头(“士皆垂泪涕泣”)、特定镜头(“就车而去,终已不顾”)交错次第展开,将一瞬间同时发生的各种现象交织起来写,真是匠心独运。

2.(1)秦廷行刺这一部分可 ( http: / / www.21cnjy.com )分为五层,即“计见秦王”“顾笑武阳”“秦廷搏击”“倚柱笑骂”“遇难捐躯”。(2)描写这一惊心动魄的场面的方法。①通过斗争双方的动作描写展示生死搏斗的曲折过程:荆轲“取—奉—发—把—持—逐—提”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力;秦王“惊—引—起—拔—走—击”,由惊慌失措转为有效反击,动作描写,层次分明。②通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。荆轲“顾笑武阳,前为谢曰”“知事不就,倚拄而笑,箕踞以骂”,读之使人如见其形,如闻其声。③运用侧面描写的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。写“年十二”就杀人的秦武阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;最后荆轲事败身亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

3.观点一:荆轲是一个有才能的人。他工于心计,善于言辞;事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期;临危从容不迫,机智过人。

观点二:荆轲是一个有思想的 ( http: / / www.21cnjy.com )人。他为国分忧,雪耻报仇,报效太子;他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”;行刺失败,他仍宣称欲“生劫”秦王,“必得约契以报太子也”。

观点三:荆轲是一个有性格的人。他深沉,刚毅,慷慨;准备信物,深谋远虑;迟发见疑,怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

观点四:荆轲是一个有精神的人。他有着不畏强 ( http: / / www.21cnjy.com )暴、不避艰险,不怕牺牲、视死如归的大无畏精神;明知“一去不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”;行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏。

4.观点一:因为一诺千金,错失良机。荆轲说: ( http: / / www.21cnjy.com )“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”在“图穷而匕首见”之时,荆轲“左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之”,以荆轲之沉着冷静,是完全可以突然下手结果秦王的,何况荆轲手持的是一把“血濡缕,人无不立死”的锋利匕首。荆轲没有及时下手,与太子丹制订的抗秦策略有关:“诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。”荆轲行动之时,优先考虑的是“劫秦王”这一上策,故错失了良机。

观点二:秦统一六国,是历史发展的趋势,这是个 ( http: / / www.21cnjy.com )人或少数人的愿望改变不了的,所以荆轲刺秦王只能以失败告终。就与历史发展过程中的消极因素作斗争来讲,这场斗争具有合理性;就整个历史进程来讲,它有着很大的局限性。

【知识运用】

(1)以国事之危衬托出荆轲临 ( http: / / www.21cnjy.com )危受命的非同凡响。文章一开始就连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词,写出秦军所向披靡,燕国危如累卵的形势,使得故事一开始就渲染了紧张的气氛,为后面故事的展开定下了悲剧的基调,也衬托出荆轲的非同凡响。

(2)以太子丹之急反衬荆轲的足智 ( http: / / www.21cnjy.com )多谋、思考缜密的特点。选文中,太子丹有两次急躁的表现,一是在秦将王翦破赵兵,近燕国边境之时;一是荆轲“有所待”之际。面对秦兵的强大攻势,太子丹腹无良谋,只有恐惧,在荆轲说出刺秦的想法时,他“不忍以己之私,而伤长者之意”,他把救燕国危亡的大事看成了纯粹个人的私事,个人感情胜过国家利益,优柔寡断,目光短浅。在荆轲做好了周密安排,“待吾客与俱”时,他担心荆轲“改悔”,心浮气躁,胡乱猜疑,以话相激,甚至私下找了一个色厉内荏的秦武阳作为副手,催促荆轲尽快出发。太子丹的形象反衬了荆轲顾全大局、足智多谋、思考缜密的特点。

(3)以樊於期之义正面衬托出荆轲“士为知己 ( http: / / www.21cnjy.com )者死”的任侠之风。樊於期是秦国的大将,因得罪了秦王,“父母宗族,皆为戮没”。在走投无路的情况下,来到燕国,是燕太子丹接纳了他。樊於期一直将太子丹奉为知己,愿意为太子丹效命,所以当荆轲向他说明来意后,他没有丝毫的犹豫,“遂自刎”来报答太子。可见,樊於期是个重情重义、义勇刚烈之人。燕赵自古多慷慨悲歌之士,樊於期取下自己的头颅,作为荆轲见秦王的礼物,以解燕国的燃眉之急,与荆轲以一己之力,劫杀秦王,救燕国于危难的行为,殊途同归,相得益彰。荆轲的行为、性格正是樊於期的行为、性格的升华,后者对前者有很好的衬托作用。

(4)以秦武阳、秦王、秦群臣之表现反衬荆轲从容自若、英勇顽强的性格。(分析见第4题)

【拓展提升】

1.C 2.B 3.B 4.D

5.(1)过了一些时候,秦将樊於期得罪了秦王,逃到燕国,太子接纳了他,并让他住下来。

(2)果真能够劫持秦王,让他全部归还侵占的各国土地,像曹沫劫持齐桓公那样,那就太好了;如不行,就趁势杀死他。

第1课时

[学习目标]

1.了解荆轲刺秦王的历史背景和过程,从整体上感知课文。

2.积累“略、诀、顾”等文言实词和“为、以、之”等文言虚词,提高翻译文言文的能力。

文章记载了荆轲刺杀秦王的故事。荆轲,字次 ( http: / / www.21cnjy.com )非,战国末期卫国人,也称庆卿、荆卿、庆轲。喜好读书击剑,为人慷慨侠义。后游历到燕国,随之由燕国智勇深沉的侠士田光推荐给太子丹,拜为上卿。秦国灭赵后,兵锋直指燕国南界,太子丹震惧,与田光密谋,决定派荆轲入秦行刺秦王。荆轲与秦舞阳入秦后,秦王在咸阳宫隆重召见了他。在交验樊於期头颅,献督亢(今河北涿县、易县、固安一带)之地图,图穷匕首见后,荆轲刺秦王不中,被肢解而死。秦王,即后来统一六国的“始皇”嬴政。

[知识导学]

1.给下列加点的字注音。

①目眩( ) ②濡缕( ) ③忤视( ) ④变徵( ) ⑤督亢( ) ⑥拊心 ( ) ⑦燕国( ) ⑧戮没( ) ⑨箕踞( ) ⑩自刎( )叱骂( ) 卒起( )

2.指出下列各句中的通假字并解释。

(1)秦王必说见臣

(2)今日往而不反者

(3)燕王诚振怖大王之威

(4)秦王还柱而走

(5)卒起不意

(6)日以尽矣

(7)而燕国见陵之耻除矣

(8)请辞决矣

(9)图穷而匕首见

(10)荆轲奉樊於期头函

3.解释下列各组多义词的意思。

(1)顾

①顾计不知所出耳

②终已不顾

③顾不如蜀鄙之僧哉

(2)见

①秦王必说见臣

②乃遂私见樊於期

③而燕国见陵之耻除己

④未尝见天子

(3)深

①秦之遇将军,可谓深矣

②以其求思之深而无不在也

③夜深忽梦少年事

④桃花潭水深千尺

⑤深失所望

(4)还

①壮士一去兮不复还

②秦王还柱而走

③居十日,扁鹊望桓侯还走

④计日以还

⑤一尊还酹江月

⑥忽过新丰市,还归细柳营

(5)资

①持千金之资币物

②若据而有之,此帝王之资也

③此殆天所以资将军

④孤当续发人众,多载资粮

⑤如姬资之三年

4.解释下列文言虚词的意义和用法。

(1)之

①愿大王少假借之

②于是太子预求天下之利匕首

③秦之遇将军,可谓深矣

(2)为

①乃为装遣荆轲

②父母宗族,皆为戮没

③嘉为(之)先言于秦王曰

(3)而

①今行而无信,则秦未可亲也

②可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如

③伏尸而哭

④图穷而匕首见

⑤然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣

(4)以

①樊将军以穷困来归丹

②以其所奉药囊提轲

③以次进

④箕踞以骂曰

⑤皆白衣冠以送之

5.解释下列古今异义现象。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

6.解释下列词类活用现象。

(1)进兵北略地

(2)函封之

(3)樊於期乃前曰

(4)其人居远

(5)使使以闻大王

(6)太子迟之

(7)发尽上指冠

(8)群臣怪之

(9)箕踞以骂曰

7.指出下列句子的特殊句式类型。

(1)此臣日夜切齿拊心也

(2)父母宗族,皆为戮没

(3)燕国见陵之耻除矣

(4)燕王拜送于庭

(5)太子及宾客知其事者

(6)诸郎中执兵,皆陈殿下

8.解释下列词语的意思。

(1)危在旦夕:

(2)切齿拊心:

(3)怒发冲冠:

(4)图穷匕见:

[三“点”探究]

1.荆轲是如何说服樊於期,让他甘心自刎献头的

2.荆轲和太子丹在准备工作中有些什么分歧 这些分歧说明了什么 表现了人物怎样的性格

[知识运用]

一、指出下列句子中出现的词类活用现象:

(1)

1.进兵北略地 2.此臣日夜切齿拊心也

3.函封之 4.发尽上指冠

(2)

1.樊於期乃前曰 又前而为歌曰 荆轲顾笑武阳,前为谢曰左右既前,斩荆轲

2.皆白衣冠以送之 3.乃朝服,设九宾

(3)

1.使使以闻大王 2.使毕使于前

3.自引而起,绝袖

(4)

1.太子迟之 2.群臣怪之

二、文言句式判断:

(1)

1.此臣日夜切齿拊心也

2.今日往而不反者,竖子也

3. 事所以不成者,乃欲以生劫之

(2)

1.秦王购之 ( 以 ) 金千斤

2.欲与 ( 之 ) 俱

3.见燕使者(于)咸阳宫

4. 而(群臣)卒惶急无以击轲

(3)

1.父母宗族,皆为戮没 2.燕国见陵之耻除矣

(4)

1.常痛于骨髓 2.给贡职如郡县 3.燕王拜送于庭

(5)

1.太子及宾客知其事者

2.群臣侍殿上者,不得持尺兵

[拓展提升]

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进 ( http: / / www.21cnjy.com )。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把 ( http: / / www.21cnjy.com )秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。 ( http: / / www.21cnjy.com )群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王 ( http: / / www.21cnjy.com )方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

左右既前,斩荆轲。秦王目眩良久。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )。

A.荆轲奉樊於期头函 奉:捧着

B.发图,图穷而匕首见 穷:尽

C.剑坚,故不可立拔 坚:坚硬,锋利

D.乃欲以生劫之 生:活着

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.下列有关文段内容的解说,不准确的一项是( )。

A.这是文章的高潮部分,重点描述了荆轲廷刺秦王的场景,刻画了荆轲临危不惧、奋不顾身的英勇形象。

B.文段一开始写秦武阳“色变振恐”,是为了显示秦廷的森严和始皇的威武,这一“色变振恐”与荆轲的“顾笑”形成鲜明的对比。

C.荆轲“左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之”,正是前文荆轲对樊於期将军所说的刺杀设想的实施,此处印证了荆轲计划的合理性。

D.由于刺杀是在仓促之间出现的,秦廷上下反应迟钝:秦王惶恐到拔不出来剑的地步,大臣们也都目瞪口呆。

4.翻译文中画线的句子。

(1)愿大王少假借之,使毕使于前。

(2)遂拔以击荆轲,断其左股。

[反思总结]

( http: / / www.21cnjy.com )

[材料补充]

1.作者简介:刘向(约公元前77年 ( http: / / www.21cnjy.com )—前6年),原名更生,字子政,沛县(今属江苏)人,西汉经学家、目录学家、文学家。其文章的主要特色是叙事简约,理论畅达,舒缓平易。

2.背景介绍:《荆轲刺秦王》的故事 ( http: / / www.21cnjy.com )发生在战国末期,即秦统一中国之前的6年。当时,秦已于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵(秦灭赵是在公元前222年),秦统一六国的大势已定。地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。当初,燕王喜为了结好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。而秦“遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。为了抵抗强秦的大举进攻,同时也为了报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯侵地”;或者刺杀秦王嬴政,使秦“内有大乱”“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生的。

第五课 《荆轲刺秦王》

第2课时

[学习目标]

1.学会从人物的对话、动作、神态描写入手,分析主要人物的形象。

2.正确看待荆轲刺秦王这一事件,学会辩证地评价人物。

[知识导学]

1.故事围绕“刺”描述了哪些情节 刻画了哪些人物 他们之间主要有哪些矛盾

2.荆轲和太子丹为刺秦王做了哪几项准备工作 这几项准备工作中哪些是详写 哪些是略写 为什么要这样安排

3.荆轲怒叱太子的原因是什么 这显示了他怎样的性格

4.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

太子及宾客知其事者, 。至易水 ( http: / / www.21cnjy.com )上,既祖,取道。高渐离击筑, ,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“ , !”复为慷慨羽声,士皆瞋目, 。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

[三“点”探究]

1.“易水送别”拉开了慷慨悲歌的一幕,是“行刺准备”中的高潮,作者是如何描写这一场面的 请作具体分析。

2.作者是怎样描写“秦廷行刺”这一惊心动魄的场面的

3.如何评价荆轲这一历史人物

4.你认为荆轲刺秦王失败的原因是什么

[知识运用]

1.“红花还须绿叶扶”,《 ( http: / / www.21cnjy.com )荆轲刺秦王》中,为突出荆轲这一悲剧英雄的主体形象,作者采用衬托对照笔法,以众星拱月的方式为荆轲立传。请对此加以多角度分析。

[拓展提升]

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

荆轲既至燕,爱燕之狗屠① ( http: / / www.21cnjy.com )及善击筑者高渐离。荆轲嗜酒,日与狗屠及高渐离饮于燕市,酒酣以往,高渐离击筑,荆轲和而歌于市中,相乐也,已而相泣,旁若无人者。荆轲虽游于酒人乎,然其为人沉深②好书;其所游诸侯,尽与其贤豪长者相结。其之燕,燕之处士田光先生亦善待之,知其非庸人也。

居有间,秦将樊於期得罪于秦王,亡之燕, ( http: / / www.21cnjy.com )太子受而舍之。荆轲遂见太子,荆轲坐定,太子避席顿首曰:“今秦有贪利之心,而欲不可足也。非尽天下之地,臣海内之王者,其意不厌。今秦已虏韩王,尽纳其地。又举兵南伐楚,北临赵;王翦将数十万之众距漳、邺,而李信出太原、云中。赵不能支秦,必入臣,入臣则祸至燕。燕小弱,数困于兵,今计举国不足以当秦。诸侯服秦,莫敢合从。丹之私计愚,以为诚得天下之勇士使于秦,窥以重利,秦王贪,其势必得所愿矣。诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。彼秦大将擅兵于外而内有乱,则君臣相疑,以其间诸侯得合从,其破秦必矣。此丹之上愿,而不知所委命,唯荆卿留意焉。”久之,荆轲曰:“此国之大事也,臣驽下,恐不足任使。”太子前顿首,固请毋让,然后许诺。

于是尊荆卿为上卿,舍上舍。太子日造门下,供太牢具③,异物间进,以顺适其意。

(节选自《史记·刺客列传》,有删节)

【注】①狗屠:以宰狗为职业的人。②沉深:深沉稳重。③太牢具:指牛、羊、猪皆备的饭食,待客的最高礼数。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )。

A.荆轲和而歌于市中,相乐也 乐:娱乐

B.又举兵南伐楚,北临赵 临:临近,逼近

C.其意不厌 厌:厌恶

D.窥以重利 窥:示,引诱

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.下列各组句子中,全部能够表明当时燕国处境险恶的一组是( )。

( http: / / www.21cnjy.com )

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )。

A.荆轲到燕国以后,天天和屠夫及高渐离 ( http: / / www.21cnjy.com )在燕市上喝酒,酒后还经常旁若无人地歌唱与哭泣。但荆轲决不是一个好酒之徒,深沉稳重、喜欢读书是他重要的性格特征。

B.荆轲游历诸侯各国,总与贤士豪杰、德高望重的人结交。他来到燕国后,燕国隐士田光先生知道他不是平庸的人,也友好地对待他。

C.太子认为如果能够劫持秦王,就能逼迫他归还侵占的土地,如果被迫杀死秦王,也必将导致秦国大乱,各国趁机联合起来,就能够打败秦国。

D.面对太子的请求,荆轲无奈只得答应。太子为了讨好荆轲,不得不供给他贵重的饮食,还时不时地献上奇珍异物,以取悦他。

5.将文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)居有间,秦将樊於期得罪于秦王,亡之燕,太子受而舍之。

(2)诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。

[反思总结]

[材料补充]

分清好坏 辨别是非

——谈对比的妙用

简单来说,写作中的对比手法就是把对 ( http: / / www.21cnjy.com )立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。运用对比手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

在《范进中举》一文中,对比手法主要运用于 ( http: / / www.21cnjy.com )描写胡屠户这个人物。作者写了胡屠户在范进中举前后截然不同的两种态度,形成鲜明的对比,使他的前倨后恭、欺贫爱富、趋炎附势、嗜钱如命、庸俗自私的典型的市侩性格,跃然纸上。(一个事物的两个不同方面)

《荆轲刺秦王》一文,为突出荆轲这一悲 ( http: / / www.21cnjy.com )剧英雄的主体形象,作者就多处运用了对比手法。比如太子之急与荆轲之缓形成对比,“顷之未发,太子迟之”“荆轲有所待”,这种对比显示出荆轲是一个有着长远战略意图的刺客。再如武阳之怯与荆轲之勇也构成对比。秦武阳年十二即杀人,“人不敢与忤视”,不可谓没有勇气。然而,秦廷之上,他却“色变振恐”,露出怯懦者之态。而与之对比,荆轲表现出了一个大智大勇者所具有的从容和镇定,他为武阳的辩驳是应时之语,却说得合情合理,让听者无从怀疑。两相对比,一怯一勇,一临境失态而一随机应变,激浊褒贬,不言自明。(两个事物)

总之,对比手法可以凸显和强化人物形象,也是刻画人物最为成功的笔法之一。

另外值得注意的是,对比和衬托往往容易被混为一谈,要予以区别。

1.衬托有主、宾之分,陪衬事物是为了突出被陪衬事物的。对比是表明对立现象的,两种对立的事物是平行的并列关系,并无主、宾之分。

2.衬托描写的是两个事物;对比可以是两个事物,也可以是一个事物的两个不同方面。

3.衬托的效果主要在于突现正面或反面事 ( http: / / www.21cnjy.com )物,表达强烈的思想感情,深化文章的中心思想,即俗话所说的“红花还须绿叶扶”。对比的效果主要是用比较的方式提示事物的本质,使好的显得更好,使坏的显得更坏,让人们在比较中鉴别,给人们留下深刻而鲜明的印象。

《荆轲刺秦王》参考答案

1.情节:准备(信物、助手有波折),送行(慷慨悲歌),行刺(秦武阳,刺而不中,拔剑不出,引而不中),一波三折。

人物:荆轲、太子丹、樊於期、秦王、秦武阳、高渐离、蒙嘉、夏无且。

矛盾:秦国与燕国的矛盾(两 ( http: / / www.21cnjy.com )个阵营间的主要矛盾)是“刺”的本因,太子丹与荆轲间的矛盾(策划实施中的矛盾,直接导致失败),樊於期与秦王的矛盾(次要矛盾,为燕国利用)。

2.做了四项准备工作。其中取樊於期的人 ( http: / / www.21cnjy.com )头是详写。因为太子丹不忍心杀死樊将军,这件“礼物”取之不易。而荆轲三言两语就让樊於期看到了报仇希望,使其自刎献头。作者详写这件事,是为了表现荆轲能言善辩,也为后来荆轲能从容不迫地为秦武阳失态之事进行辩解作了有力的铺垫。另外两件事,买匕首和找副手,是略写。因为办这两件事不能表现主要人物的能力和品质。从后文来看,他们还准备了督亢地图,那是现成的东西,所以文中没有提及。可见,记人记叙文记述详略的标准,是看它能否表现主要人物的精神品质,能表现则详写,否则便略写。

3.原因:①荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑;②太子的不信任对侠义之士来说无异于人格侮辱。

“士可杀而不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了其刚烈的性格。

4.皆白衣冠以送之 荆轲和而歌 风萧萧兮易水寒 壮士一去兮不复还 发尽上指冠

【知识导学】

1.①xuàn ②rú ③wǔ ④zhǐ ⑤kàng ⑥fǔ ⑦yān ⑧mò

⑨jī jù ⑩wěn chì cù

2.(1)说,通“悦”,高兴。(2)反,通 ( http: / / www.21cnjy.com )“返”,回来。(3)振,通“震”,震慑。(4)还,通“环”,绕。(5)卒,通“猝”,仓促,突然。(6)以,通“已”,已经。(7)陵,通“凌”,凌辱。(8)决,通“诀”,诀别。(9)见,通“现”,出现。(10)奉,通“捧”,两手捧着。

3.(1)①只是。②回头。③ ( http: / / www.21cnjy.com )难道。(2)①召见。②会见。③被。④拜见。(3)①形容词,刻毒。②形容词,深刻。③形容词, (时间) 久。④名词,深度。一说形容词。⑤副词,很,十分。(4)①动词,回来。②动词,通“环”,绕。③动词,通“旋”,转身。④动词,归还。⑤副词,还是。⑥副词,通“旋”,马上。(5)①名词,资财、钱物。②名词,资本,依据。③动词,资助。④名词,费用,物资。⑤动词,为……蓄积 (准备)。

4.(1)①第三人称代词。②结构助词, ( http: / / www.21cnjy.com )“的”。③助词,放在主谓之间,取消句子独立性。(2)①动词,整理。②介词,被。③介词,替。(3)①连词,表转折。②连词,表并列。③连词,表修饰。④连词,表承接。⑤连词,表递进。(4)①介词,因为。②介词,用。③介词,按照。④连词,表修饰。⑤连词,表目的,“来”。

5.(1)古义:金属的总称,文中指铜。 ( http: / / www.21cnjy.com )今义:特指黄金。(2)古义:品德高尚的人,此指樊将军。今义:年长之人。(3)古义:眼泪。今义:鼻涕。(4)古义:礼品。今义:钱。(5)古义:皇帝周围的侍卫人员。今义:表两种方向,或表大体范围;有时亦有“控制”之义。(6)古义:处境困难。今义:生活贫穷,经济困难。(7)古义:对待。今义:遇到,碰到。 (8)古义:袒露一只臂膀。今义:袒护双方中的一方。(9)古义:宫廷的侍卫。今义:方言中指中医。

6.(1)方位名词作状语,向北。(2)名 ( http: / / www.21cnjy.com )词作状语,用匣子。(3)方位名词活用作动词,走上前。(4)形容词活用作名词,远方。(5)动词使动用法,使……知道。(6)形容词意动用法,以……为迟。(7)名词作状语,向上。(8)形容词意动用法,以……为怪。(9)名词作状语,像箕一样。

7.(1)判断句。(2)被动句。(3)被动句,“见”表被动。(4)介宾短语后置句。(5)定语后置句。(6)省略句,“陈”后省介词“于”。

8.(1)形容危险就在眼前。(2)咬牙捶胸, ( http: / / www.21cnjy.com )极端痛恨。(3)头发直竖,顶起帽子。形容盛怒的样子。(4)比喻事情发展到最后,真相或本意露出来了。

【三点探究】

1.荆轲体谅太子“不忍”,果断地决定 ( http: / / www.21cnjy.com )“私见樊於期”。一席话,先动之以情,激起樊对秦不共戴天之仇的恨意;然后晓之以理,说明此举一可报仇,二可解燕国之患;最后告之以谋,让樊於期明白自己的行动计划。荆轲推心置腹,以诚感人,三言两语使樊於期“仰天太息流涕”,继而“偏袒扼腕而进”,甘心自刎献头。

2.在准备工作中荆轲与太子丹在两件事上 ( http: / / www.21cnjy.com )有分歧。其一,荆轲要用樊氏人头,而太子丹不忍心。这表现了太子丹仁慈的一面。荆轲则从办成大事着眼,他认为这样做既报了樊氏的家仇,又解除了国难,樊氏是会献出生命的。这就表现了荆轲深谋远虑的性格特点。其二,荆轲要等他的一位朋友做助手,太子丹却疑心荆轲“改悔”不想去了,并且提出改派秦武阳去行刺。因为荆轲是一位义士,他是极讲信义的,因信义受到怀疑而引起他的暴怒。他在一怒之下,做出了错误的决定,带着徒有其名的秦武阳仓猝上路,从而导致最终失败。

【知识运用】

【拓展提升】

1.C 2.C 3.B

4.(1)望大王稍微原谅他些,让他在大王面前完成他的使命。

(2)于是秦王拔剑刺荆轲,砍断了荆轲的左大腿。

《荆轲刺秦王》第二课时答案

【知识导学】

1.情节:准备(信物、助手有波折),送行(慷慨悲歌),行刺(秦武阳,刺而不中,拔剑不出,引而不中),一波三折。

人物:荆轲、太子丹、樊於期、秦王、秦武阳、高渐离、蒙嘉、夏无且。

矛盾:秦国与燕国的矛盾(两个阵营间的 ( http: / / www.21cnjy.com )主要矛盾)是“刺”的本因,太子丹与荆轲间的矛盾(策划实施中的矛盾,直接导致失败),樊於期与秦王的矛盾(次要矛盾,为燕国利用)。

2.做了四项准备工作。其中取樊於期 ( http: / / www.21cnjy.com )的人头是详写。因为太子丹不忍心杀死樊将军,这件“礼物”取之不易。而荆轲三言两语就让樊於期看到了报仇希望,使其自刎献头。作者详写这件事,是为了表现荆轲能言善辩,也为后来荆轲能从容不迫地为秦武阳失态之事进行辩解作了有力的铺垫。另外两件事,买匕首和找副手,是略写。因为办这两件事不能表现主要人物的能力和品质。从后文来看,他们还准备了督亢地图,那是现成的东西,所以文中没有提及。可见,记人记叙文记述详略的标准,是看它能否表现主要人物的精神品质,能表现则详写,否则便略写。

3.原因:①荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑;②太子的不信任对侠义之士来说无异于人格侮辱。

“士可杀而不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了其刚烈的性格。

4.皆白衣冠以送之 荆轲和而歌 风萧萧兮易水寒 壮士一去兮不复还 发尽上指冠

【三点探究】

1.“皆白衣冠以送之”,一笔道出一场 ( http: / / www.21cnjy.com )生离死别,加以萧萧易水、变徵歌声、垂泪涕泣,形成一种凄凉悲怆的氛围,使人预感到事有不测。然而作者笔锋轻转,“变徵之声”复为“慷慨羽声”,“士皆瞋目,发尽上指冠”,悲凉变为悲壮,低沉变为高昂,生离死别变为同仇敌忾。

这慷慨悲歌的场面,千百年来激励了多少 ( http: / / www.21cnjy.com )仁人志士去赴汤蹈火、义无反顾。描写这一场面,作者像一位高明的电影摄影师,运用点面结合和“蒙太奇”的手法,将全景镜头(“皆白衣冠以送之”)、特定镜头(“既祖,取道”)、全景镜头(“士皆垂泪涕泣”)、特定镜头(“就车而去,终已不顾”)交错次第展开,将一瞬间同时发生的各种现象交织起来写,真是匠心独运。

2.(1)秦廷行刺这一部分可 ( http: / / www.21cnjy.com )分为五层,即“计见秦王”“顾笑武阳”“秦廷搏击”“倚柱笑骂”“遇难捐躯”。(2)描写这一惊心动魄的场面的方法。①通过斗争双方的动作描写展示生死搏斗的曲折过程:荆轲“取—奉—发—把—持—逐—提”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力;秦王“惊—引—起—拔—走—击”,由惊慌失措转为有效反击,动作描写,层次分明。②通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。荆轲“顾笑武阳,前为谢曰”“知事不就,倚拄而笑,箕踞以骂”,读之使人如见其形,如闻其声。③运用侧面描写的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。写“年十二”就杀人的秦武阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;最后荆轲事败身亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

3.观点一:荆轲是一个有才能的人。他工于心计,善于言辞;事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期;临危从容不迫,机智过人。

观点二:荆轲是一个有思想的 ( http: / / www.21cnjy.com )人。他为国分忧,雪耻报仇,报效太子;他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”;行刺失败,他仍宣称欲“生劫”秦王,“必得约契以报太子也”。

观点三:荆轲是一个有性格的人。他深沉,刚毅,慷慨;准备信物,深谋远虑;迟发见疑,怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

观点四:荆轲是一个有精神的人。他有着不畏强 ( http: / / www.21cnjy.com )暴、不避艰险,不怕牺牲、视死如归的大无畏精神;明知“一去不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”;行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏。

4.观点一:因为一诺千金,错失良机。荆轲说: ( http: / / www.21cnjy.com )“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”在“图穷而匕首见”之时,荆轲“左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之”,以荆轲之沉着冷静,是完全可以突然下手结果秦王的,何况荆轲手持的是一把“血濡缕,人无不立死”的锋利匕首。荆轲没有及时下手,与太子丹制订的抗秦策略有关:“诚得劫秦王,使悉反诸侯侵地,若曹沫之与齐桓公,则大善矣;则不可,因而刺杀之。”荆轲行动之时,优先考虑的是“劫秦王”这一上策,故错失了良机。

观点二:秦统一六国,是历史发展的趋势,这是个 ( http: / / www.21cnjy.com )人或少数人的愿望改变不了的,所以荆轲刺秦王只能以失败告终。就与历史发展过程中的消极因素作斗争来讲,这场斗争具有合理性;就整个历史进程来讲,它有着很大的局限性。

【知识运用】

(1)以国事之危衬托出荆轲临 ( http: / / www.21cnjy.com )危受命的非同凡响。文章一开始就连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词,写出秦军所向披靡,燕国危如累卵的形势,使得故事一开始就渲染了紧张的气氛,为后面故事的展开定下了悲剧的基调,也衬托出荆轲的非同凡响。

(2)以太子丹之急反衬荆轲的足智 ( http: / / www.21cnjy.com )多谋、思考缜密的特点。选文中,太子丹有两次急躁的表现,一是在秦将王翦破赵兵,近燕国边境之时;一是荆轲“有所待”之际。面对秦兵的强大攻势,太子丹腹无良谋,只有恐惧,在荆轲说出刺秦的想法时,他“不忍以己之私,而伤长者之意”,他把救燕国危亡的大事看成了纯粹个人的私事,个人感情胜过国家利益,优柔寡断,目光短浅。在荆轲做好了周密安排,“待吾客与俱”时,他担心荆轲“改悔”,心浮气躁,胡乱猜疑,以话相激,甚至私下找了一个色厉内荏的秦武阳作为副手,催促荆轲尽快出发。太子丹的形象反衬了荆轲顾全大局、足智多谋、思考缜密的特点。

(3)以樊於期之义正面衬托出荆轲“士为知己 ( http: / / www.21cnjy.com )者死”的任侠之风。樊於期是秦国的大将,因得罪了秦王,“父母宗族,皆为戮没”。在走投无路的情况下,来到燕国,是燕太子丹接纳了他。樊於期一直将太子丹奉为知己,愿意为太子丹效命,所以当荆轲向他说明来意后,他没有丝毫的犹豫,“遂自刎”来报答太子。可见,樊於期是个重情重义、义勇刚烈之人。燕赵自古多慷慨悲歌之士,樊於期取下自己的头颅,作为荆轲见秦王的礼物,以解燕国的燃眉之急,与荆轲以一己之力,劫杀秦王,救燕国于危难的行为,殊途同归,相得益彰。荆轲的行为、性格正是樊於期的行为、性格的升华,后者对前者有很好的衬托作用。

(4)以秦武阳、秦王、秦群臣之表现反衬荆轲从容自若、英勇顽强的性格。(分析见第4题)

【拓展提升】

1.C 2.B 3.B 4.D

5.(1)过了一些时候,秦将樊於期得罪了秦王,逃到燕国,太子接纳了他,并让他住下来。

(2)果真能够劫持秦王,让他全部归还侵占的各国土地,像曹沫劫持齐桓公那样,那就太好了;如不行,就趁势杀死他。