1.《沁园春长沙 》课件(共49张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1.《沁园春长沙 》课件(共49张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-16 15:41:34 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

纲举目张

请同学们浏览本单元课文,结合课文目录,看一看本单元的课文构成有什么特点?(提示:可以尝试从主题、文体的角度进行分析)

这样的课文组成方式,启示我们在学习中要运用什么样的学习方法和策略呢?

开宗明义

请同学们阅读第一单元的导语,圈点勾画并提取关键词,验证我们关于本单元学习方法的思考,看看还能获得哪些启示。

第一段:

关键词:青春

人文主题:青春激扬

我们

开宗明义

请同学们阅读第一单元的导语,圈点勾画并提取关键词,验证我们关于本单元学习方法的思考,看看还能获得哪些启示。

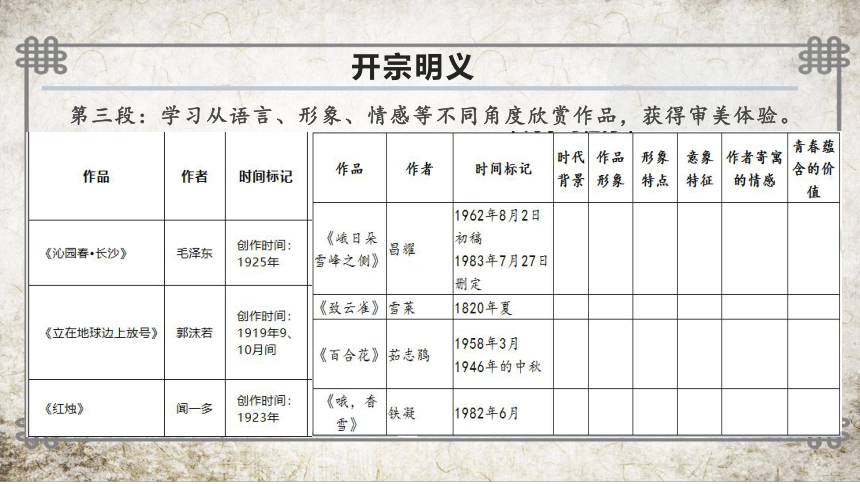

第二段:“不同历史时期的作品”

时代

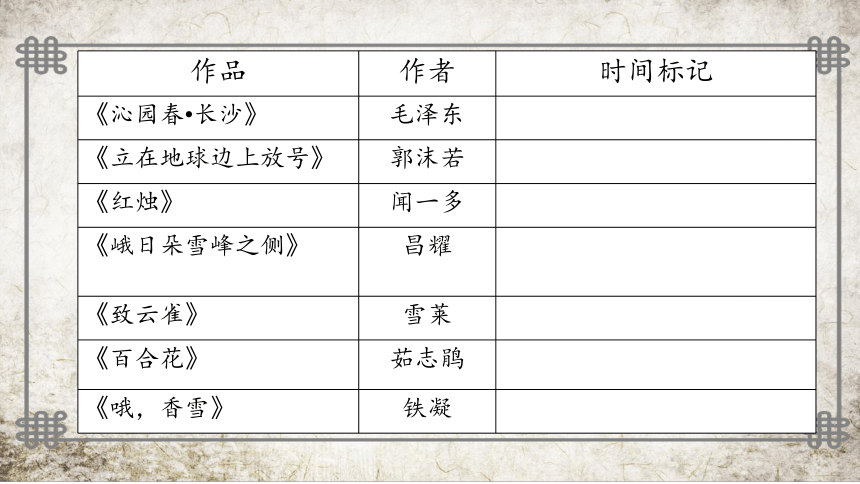

作品 作者 时间标记

《沁园春 长沙》 毛泽东

《立在地球边上放号》 郭沫若

《红烛》 闻一多

《峨日朵雪峰之侧》 昌耀

《致云雀》 雪莱

《百合花》 茹志鹃

《哦,香雪》 铁凝

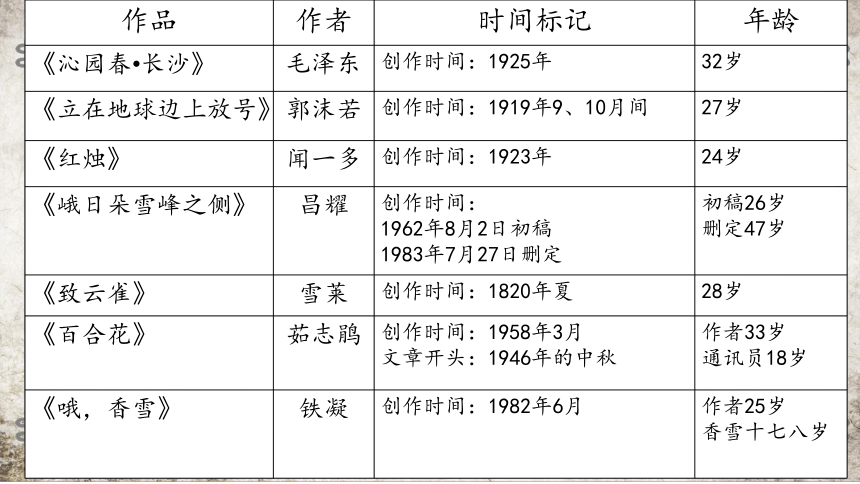

作品 作者 时间标记 年龄

《沁园春 长沙》 毛泽东 创作时间:1925年 32岁

《立在地球边上放号》 郭沫若 创作时间:1919年9、10月间 27岁

《红烛》 闻一多 创作时间:1923年 24岁

《峨日朵雪峰之侧》 昌耀 创作时间: 1962年8月2日初稿 1983年7月27日删定 初稿26岁

删定47岁

《致云雀》 雪莱 创作时间:1820年夏 28岁

《百合花》 茹志鹃 创作时间:1958年3月 文章开头:1946年的中秋 作者33岁

通讯员18岁

《哦,香雪》 铁凝 创作时间:1982年6月 作者25岁

香雪十七八岁

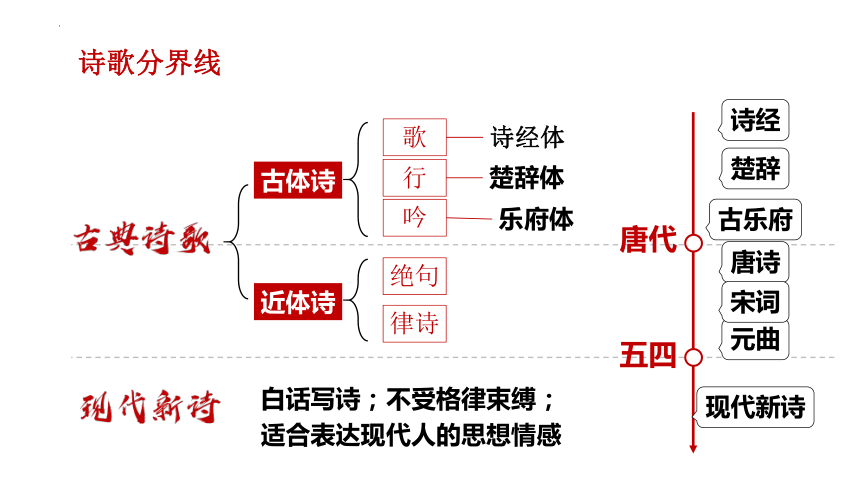

诗歌分界线

古体诗

近体诗

歌

行

吟

诗经体

楚辞体

乐府体

绝句

律诗

白话写诗;不受格律束缚;

适合表达现代人的思想情感

五四

古典诗歌

现代新诗

唐代

诗经

楚辞

古乐府

唐诗

元曲

现代新诗

宋词

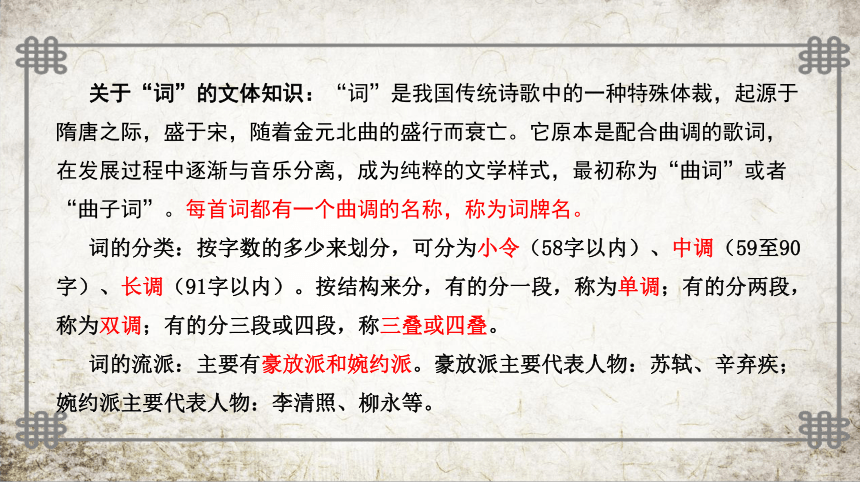

关于“词”的文体知识:“词”是我国传统诗歌中的一种特殊体裁,起源于隋唐之际,盛于宋,随着金元北曲的盛行而衰亡。它原本是配合曲调的歌词,在发展过程中逐渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式,最初称为“曲词”或者“曲子词”。每首词都有一个曲调的名称,称为词牌名。

词的分类:按字数的多少来划分,可分为小令(58字以内)、中调(59至90字)、长调(91字以内)。按结构来分,有的分一段,称为单调;有的分两段,称为双调;有的分三段或四段,称三叠或四叠。

词的流派:主要有豪放派和婉约派。豪放派主要代表人物:苏轼、辛弃疾;婉约派主要代表人物:李清照、柳永等。

开宗明义

第三段:学习从语言、形象、情感等不同角度欣赏作品,获得审美体验。

单元学习任务

1. 讨论"青春的价值";

2. 从"意象""诗歌语言"入手欣赏诗歌;

3.点评《百合花》《哦,香雪》感人细节;

4.创作"青春之诗",合编"青春诗集"。

沁

园

春

长

沙

毛泽东

中国古代文人的“悲秋”情结:

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜——三国魏 曹丕《燕歌行》

万里悲秋常作客,百年多病独登台——杜甫《登高》

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。——李煜《相见欢》

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。——柳永《八声甘州》

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。——柳永《雨霖铃》

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。——李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》

自由大声朗读本诗,并思考:初读《沁园春 长沙》,带给你什么样的感受?试用一两个词概括。

诗歌朗诵标准 技巧要求 内容要求 停顿: 标点符号停顿 语法停顿感情停顿 重音: 语法重音 强调重音 感情重音 语速:根据内容掌握语速、根据体裁掌握语速 语调: 高升调、降抑调、平直调、曲折调 字正句顺音韵和谐 贴合诗意 口诵心惟

沉潜讽咏同感共情

聆听方明

诵读诗歌

聆听名家朗诵《沁园春·长沙》,用圈点勾画的方法标注朗读重音和停顿,记录和感受朗读中的情感变化,观察背景视频。然后尝试有感情地朗诵作品。

沁园春 雪

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

诗歌语言之声调

明代释真空的《玉钥匙》歌诀道:“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏”。这表明声调与表达情感是有联系的。

诗歌语言之用韵

用韵,就是在上下语句或隔句的句尾,有规律地使用韵母相同或相近的字,给人以音韵回环、和谐悦耳的音乐美。

语音学根据韵母中元音开口度大小和舌位前后把韵母分类:元音开口度大、舌位靠后的是洪音;开口度小,舌位靠前的是细音。一般而言,洪声韵可以表现欢乐、雄浑或平和之情;细声韵可以表现低回、委婉、或愤懑之情。

诗歌语言之节奏

节奏指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象。

原始的诗歌从二言开始,发展到三四言、五言、七言。四言二顿,音节是二二;五言三顿,音节是二二一或二一二;七言四顿,每顿的音节是二二二一或二二一二。音步相同的诗行,构成行与行之间节奏的匀称,体现出一种节奏的回环美。

词作里长短句交错,形成的节奏形式更多。

因声求气

除了从诗歌语言之“声调、用韵、节奏”可以分析出我们的阅读感受,那作者还用什么来表达这样的感受呢?

上片:蓬勃向上之景

下片:豪气凌云之情

上片写景中涉及到的景物有:山、林、江、舸、鹰、鱼。

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

诗人的思想感情与客观物象融合形 成意象

意象,即是诗人内在之意诉之于外在之象,读者再根据这外在之象试图还原为诗人当初的内在之意。——余光中《论意象》

诗歌鉴赏:抓意象——品意境——析情感

上片写景中涉及到的景物有:山、林、江、舸、鹰、鱼。

“鹰击长空,鱼翔浅底”二句脱化于《诗经·大雅·旱麓》的“莺飞庚天,鱼跃于渊”毛泽东将“飞”、“跃”的客观描述变异为主观意态的“击”、“翔”,更好地表现了那种彻底的自由奋发之状。

诗歌语言之炼字:即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。其目的在于以最恰当的字词,贴切生动地表现人或事物。古人作诗,常常出现“吟安一个字,捻断数茎须”的境界。(大本P6页)

“鹰击长空,鱼翔浅底”中的“翔”字用得好,赏析。

① “翔”本指鸟盘旋飞翔,这里形容鱼游的轻快自由。(字意)

广阔的天空里鹰在矫健有力地飞,鱼在清澈的水里轻快地游着(句意)

②运用拟物的手法。生动形象地写出了清澈的水里的鱼轻快自由的形象特点,呈现了一派生机勃勃、昂扬向上的景象,表达了作者对自由快乐生活的向往。

拟物:把人当作物,或把此物当作彼物来写的修辞方式,叫做拟物。

(1)把人作物。咱老实,才有恶霸,咱们敢动刀,恶霸就得夹着尾巴跑。

(2)把甲当乙。 这些闪电的影子,活像一条条火蛇,在大海里蜿蜒游动,一晃就消失了。

(3)抽象作物。还有一问,是“公理”,几块钱一斤?

“竞”,现代汉语常用义“竞争”,古代汉语首先具有的意义却是“并行”一起。《淮南子·淑珍训》“相与优游竞畅于宇宙之间。注:竞,并也。这里的‘竞’是‘并相’的意思,这正是毛泽东所取的意境。‘竞自由’就是共有自由,并享自由。“竞”之本字乃“兢”,其原始意乃“并列”。也就是“竞自由”不仅是竞相自由,而且是都自由,有力地突出了万物蓬勃的生命力。

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

远近相间、俯仰结合、动静结合。

景物特点:生机盎然 色彩绚丽

诗歌语言之表达方式

描写

常见的描写角度:点面结合、远近结合、俯仰结合、感官结合、动静结合、声色结合、正侧结合、白描、细节描写。

景象 观察视角 修饰词 意象特点

山 远、色彩 万、红遍 山多,红得范围广

林 远、色彩 层、尽染 树林层层叠叠,被染得程度深

江 近、色彩 漫、碧透 江水满溢、碧绿、清澈

舸 近 百、争流 千帆竞发、争先恐后、昂扬奋进

鹰 仰视 击 迅捷、矫健、有力

鱼 俯瞰 翔 轻盈畅快、欢愉自在

总结句 万类霜天竞自由 以壮景抒豪情

这些意象组合在一起,形成有机的、有时空距离的、有层次的画面,在这样博大的空间里,生命的命运好像都掌握在自己手中,他们敢于与外在世界抗争,形成了开阔豪迈的意境,而宏大的物理空间是博大的心理空间的投射,表现了毛泽东博大的心胸。

请大家自由朗读,思考问题:上片的景物分析证明了我们最初朗读这首诗时的感受,那下片为什么也能够给我们这种感受呢?作者写了什么来表达这样的感受?

上片的自由奋发、生机勃勃之感表现在景物上,下片的表现在人的身上。一个“恰”字,引领出了作者笔下的同学少年的特点。

“同学少年”此语取自杜甫《秋兴八首·其三》的“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥”五陵即长安,衣马轻肥言豪华生活;即长安岁月的少年同学,个个光鲜亮丽、气度不凡、春风得意,作者取其少年风采、气度不凡一面,带出了一连串的极妙佳句。

诗词中的用典艺术:刘勰在《文心雕龙》里诠释“用典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即是用来以古比今,以古证今,借古抒怀。用典既要师其意,尚须能于故中求新,更须能令如己出,而不露痕迹,所谓“水中着盐,饮水乃知盐味”,方为佳作。

抒情方式:直接抒情、间接抒情(借景抒情、托物言志、用典抒情)

“挥斥方遒”化用庄子“挥斥八极”句、指点江山”脱化于《后汉书·侯霸传》“指天画地”句、“激扬文字”化用南宋林正大词句“万世清风更激扬”及成语“激浊扬清”、“粪土当年万户侯”万户侯,巧用古代侯爵制。

这些用典语句组成了一群意气风发的青年革命者的峥嵘岁月图景。

陈一琴先生在其《毛泽东诗词笺析》中指出,“击水”指“游泳”,并引述了毛泽东本人于1958年12月对此词的批注“那时初学,盛夏水涨,几死者数。一群人终于坚持,直到隆冬,犹在江中。当时有一篇诗,都忘记了,只记得两句自信人生二百年,会当水击三千里。”作者这一自注,不仅说明“击水”乃游泳,而且道出了青年革命家当年“到中流击水,浪遏飞舟”时奋发自信的气概。中流弄潮,极具抗争意味,是青年革命家峥嵘岁月的缩影。

小中见大、言近旨远、事浅意深

酒泉子 潘阆(láng)

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。

译文:我常常想起钱塘江观潮的情景,满城的人争着向江上望去。潮水涌来时,仿佛大海都空了,潮声像一万面鼓齐发,声势震人。踏潮献技的人站在波涛上表演,他们手里拿着的红旗丝毫没被水打湿。后几次梦到观潮的情景,梦醒时依然感觉心惊胆战。梦醒时依然感觉心惊胆战。

赏析:词的上片描写观潮盛况,表现大自然的壮观、奇伟;上片结尾两句,运用比喻、夸张等手法,把钱江潮涌的排山倒海、声容俱壮,渲染得有声有色、惊险生动。

下片描写弄潮情景,表现弄潮健儿与大自然奋力搏斗的大无畏精神,抒发出人定胜天的豪迈气概。

祖逖(tì)中流击楫典故:晋代司马睿并没有恢复中原的打算,但是听祖逖说得有道理,也不好推辞,勉强答应他的请求,派他做豫州刺史,拨给一千个人吃的粮食和三千匹布,至于人马和武器,叫他自己想办法。祖逖带着随同他一起来的几百家乡亲,组成一支队伍,横渡长江。船到江心的时候,祖逖拿着船桨,在船舷边拍打,向大家发誓说:“我祖逖如果不能扫平占领中原的敌人,决不再过这条大江。”他的激昂的声调和豪壮的气概,使随行的壮士个个感动,人人激奋。

远大抱负和强烈自信

什么不要怕?天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。——《湘江评论》创刊号《创刊宣言》

我们知道了!我们觉醒了!天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会,我们不说,谁说?我们不干,谁干?——《湘江评论》第四期《民众的大联合》

独立寒秋!

“独”,是一种傲立天地,舍我其谁的气概。

“立”,是一种坚定挺拔、傲岸威严的姿态。

“赞秋”情怀--“我言秋日胜春朝”—《刘禹锡秋词》

“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”—黄巢《不第后赋菊》

“一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光”—《毛泽东采桑子·重阳》

“万木霜天红烂漫”—毛泽东《渔家傲·反第一次大围剿》

“六盘山上高峰,红旗漫卷西风”—毛泽东《清平乐·六盘山》

《沁园春·长沙》抒发的情感是丰富而深层的。

1、抒发了故地重游,欣赏祖国大好河山壮丽秋色的喜悦之情;

2、抒发了回忆同学少年们意气风发,以天下为己任的战斗精神的赞美之情;

3、抒发了自己对祖国命运和前途的关切之情,表达了自己改造世界的雄心壮志和坚定信念。

借景抒情

课堂检测:

一、毛泽东在《沁园春 长沙》中是如何表达青春激情的。(用思维导图的形式呈现)

二、完成下面的理解性默写。

《沁园春 长沙》理解性默写:

1、《沁园春·长沙》中从仰视和俯视角度写景的诗句是“▁▁▁,▁▁▁”。

2、《沁园春·长沙》中能展现青年毛泽东和他的同学们劈波斩浪的句子“▁▁▁,▁▁▁”。

3、在《沁园春·长沙》中,表现出革命青年们对反动统治者的极端蔑视,表现出他们大无畏的战斗气魄的词句是:▁▁▁,▁▁▁,▁▁▁。

4、《沁园春·长沙》上片中描写近景并使用动静结合手法的句子是“▁▁▁,▁▁▁”。

5、《沁园春·长沙》表现词人年轻时意气奔放,强劲有力的句子 ▁▁▁,▁▁▁。

《沁园春 长沙》理解性默写答案

1、鹰击长空 鱼翔浅底

2、到中流击水 浪遏飞舟

3、指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

4、漫江碧透 百舸争流

5、书生意气 挥斥方遒

纲举目张

请同学们浏览本单元课文,结合课文目录,看一看本单元的课文构成有什么特点?(提示:可以尝试从主题、文体的角度进行分析)

这样的课文组成方式,启示我们在学习中要运用什么样的学习方法和策略呢?

开宗明义

请同学们阅读第一单元的导语,圈点勾画并提取关键词,验证我们关于本单元学习方法的思考,看看还能获得哪些启示。

第一段:

关键词:青春

人文主题:青春激扬

我们

开宗明义

请同学们阅读第一单元的导语,圈点勾画并提取关键词,验证我们关于本单元学习方法的思考,看看还能获得哪些启示。

第二段:“不同历史时期的作品”

时代

作品 作者 时间标记

《沁园春 长沙》 毛泽东

《立在地球边上放号》 郭沫若

《红烛》 闻一多

《峨日朵雪峰之侧》 昌耀

《致云雀》 雪莱

《百合花》 茹志鹃

《哦,香雪》 铁凝

作品 作者 时间标记 年龄

《沁园春 长沙》 毛泽东 创作时间:1925年 32岁

《立在地球边上放号》 郭沫若 创作时间:1919年9、10月间 27岁

《红烛》 闻一多 创作时间:1923年 24岁

《峨日朵雪峰之侧》 昌耀 创作时间: 1962年8月2日初稿 1983年7月27日删定 初稿26岁

删定47岁

《致云雀》 雪莱 创作时间:1820年夏 28岁

《百合花》 茹志鹃 创作时间:1958年3月 文章开头:1946年的中秋 作者33岁

通讯员18岁

《哦,香雪》 铁凝 创作时间:1982年6月 作者25岁

香雪十七八岁

诗歌分界线

古体诗

近体诗

歌

行

吟

诗经体

楚辞体

乐府体

绝句

律诗

白话写诗;不受格律束缚;

适合表达现代人的思想情感

五四

古典诗歌

现代新诗

唐代

诗经

楚辞

古乐府

唐诗

元曲

现代新诗

宋词

关于“词”的文体知识:“词”是我国传统诗歌中的一种特殊体裁,起源于隋唐之际,盛于宋,随着金元北曲的盛行而衰亡。它原本是配合曲调的歌词,在发展过程中逐渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式,最初称为“曲词”或者“曲子词”。每首词都有一个曲调的名称,称为词牌名。

词的分类:按字数的多少来划分,可分为小令(58字以内)、中调(59至90字)、长调(91字以内)。按结构来分,有的分一段,称为单调;有的分两段,称为双调;有的分三段或四段,称三叠或四叠。

词的流派:主要有豪放派和婉约派。豪放派主要代表人物:苏轼、辛弃疾;婉约派主要代表人物:李清照、柳永等。

开宗明义

第三段:学习从语言、形象、情感等不同角度欣赏作品,获得审美体验。

单元学习任务

1. 讨论"青春的价值";

2. 从"意象""诗歌语言"入手欣赏诗歌;

3.点评《百合花》《哦,香雪》感人细节;

4.创作"青春之诗",合编"青春诗集"。

沁

园

春

长

沙

毛泽东

中国古代文人的“悲秋”情结:

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜——三国魏 曹丕《燕歌行》

万里悲秋常作客,百年多病独登台——杜甫《登高》

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。——李煜《相见欢》

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。——柳永《八声甘州》

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。——柳永《雨霖铃》

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。——李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》

自由大声朗读本诗,并思考:初读《沁园春 长沙》,带给你什么样的感受?试用一两个词概括。

诗歌朗诵标准 技巧要求 内容要求 停顿: 标点符号停顿 语法停顿感情停顿 重音: 语法重音 强调重音 感情重音 语速:根据内容掌握语速、根据体裁掌握语速 语调: 高升调、降抑调、平直调、曲折调 字正句顺音韵和谐 贴合诗意 口诵心惟

沉潜讽咏同感共情

聆听方明

诵读诗歌

聆听名家朗诵《沁园春·长沙》,用圈点勾画的方法标注朗读重音和停顿,记录和感受朗读中的情感变化,观察背景视频。然后尝试有感情地朗诵作品。

沁园春 雪

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

诗歌语言之声调

明代释真空的《玉钥匙》歌诀道:“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏”。这表明声调与表达情感是有联系的。

诗歌语言之用韵

用韵,就是在上下语句或隔句的句尾,有规律地使用韵母相同或相近的字,给人以音韵回环、和谐悦耳的音乐美。

语音学根据韵母中元音开口度大小和舌位前后把韵母分类:元音开口度大、舌位靠后的是洪音;开口度小,舌位靠前的是细音。一般而言,洪声韵可以表现欢乐、雄浑或平和之情;细声韵可以表现低回、委婉、或愤懑之情。

诗歌语言之节奏

节奏指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象。

原始的诗歌从二言开始,发展到三四言、五言、七言。四言二顿,音节是二二;五言三顿,音节是二二一或二一二;七言四顿,每顿的音节是二二二一或二二一二。音步相同的诗行,构成行与行之间节奏的匀称,体现出一种节奏的回环美。

词作里长短句交错,形成的节奏形式更多。

因声求气

除了从诗歌语言之“声调、用韵、节奏”可以分析出我们的阅读感受,那作者还用什么来表达这样的感受呢?

上片:蓬勃向上之景

下片:豪气凌云之情

上片写景中涉及到的景物有:山、林、江、舸、鹰、鱼。

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

诗人的思想感情与客观物象融合形 成意象

意象,即是诗人内在之意诉之于外在之象,读者再根据这外在之象试图还原为诗人当初的内在之意。——余光中《论意象》

诗歌鉴赏:抓意象——品意境——析情感

上片写景中涉及到的景物有:山、林、江、舸、鹰、鱼。

“鹰击长空,鱼翔浅底”二句脱化于《诗经·大雅·旱麓》的“莺飞庚天,鱼跃于渊”毛泽东将“飞”、“跃”的客观描述变异为主观意态的“击”、“翔”,更好地表现了那种彻底的自由奋发之状。

诗歌语言之炼字:即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。其目的在于以最恰当的字词,贴切生动地表现人或事物。古人作诗,常常出现“吟安一个字,捻断数茎须”的境界。(大本P6页)

“鹰击长空,鱼翔浅底”中的“翔”字用得好,赏析。

① “翔”本指鸟盘旋飞翔,这里形容鱼游的轻快自由。(字意)

广阔的天空里鹰在矫健有力地飞,鱼在清澈的水里轻快地游着(句意)

②运用拟物的手法。生动形象地写出了清澈的水里的鱼轻快自由的形象特点,呈现了一派生机勃勃、昂扬向上的景象,表达了作者对自由快乐生活的向往。

拟物:把人当作物,或把此物当作彼物来写的修辞方式,叫做拟物。

(1)把人作物。咱老实,才有恶霸,咱们敢动刀,恶霸就得夹着尾巴跑。

(2)把甲当乙。 这些闪电的影子,活像一条条火蛇,在大海里蜿蜒游动,一晃就消失了。

(3)抽象作物。还有一问,是“公理”,几块钱一斤?

“竞”,现代汉语常用义“竞争”,古代汉语首先具有的意义却是“并行”一起。《淮南子·淑珍训》“相与优游竞畅于宇宙之间。注:竞,并也。这里的‘竞’是‘并相’的意思,这正是毛泽东所取的意境。‘竞自由’就是共有自由,并享自由。“竞”之本字乃“兢”,其原始意乃“并列”。也就是“竞自由”不仅是竞相自由,而且是都自由,有力地突出了万物蓬勃的生命力。

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

山上

江中

天空

水底

远眺

近观

仰视

俯视

远近相间、俯仰结合、动静结合。

景物特点:生机盎然 色彩绚丽

诗歌语言之表达方式

描写

常见的描写角度:点面结合、远近结合、俯仰结合、感官结合、动静结合、声色结合、正侧结合、白描、细节描写。

景象 观察视角 修饰词 意象特点

山 远、色彩 万、红遍 山多,红得范围广

林 远、色彩 层、尽染 树林层层叠叠,被染得程度深

江 近、色彩 漫、碧透 江水满溢、碧绿、清澈

舸 近 百、争流 千帆竞发、争先恐后、昂扬奋进

鹰 仰视 击 迅捷、矫健、有力

鱼 俯瞰 翔 轻盈畅快、欢愉自在

总结句 万类霜天竞自由 以壮景抒豪情

这些意象组合在一起,形成有机的、有时空距离的、有层次的画面,在这样博大的空间里,生命的命运好像都掌握在自己手中,他们敢于与外在世界抗争,形成了开阔豪迈的意境,而宏大的物理空间是博大的心理空间的投射,表现了毛泽东博大的心胸。

请大家自由朗读,思考问题:上片的景物分析证明了我们最初朗读这首诗时的感受,那下片为什么也能够给我们这种感受呢?作者写了什么来表达这样的感受?

上片的自由奋发、生机勃勃之感表现在景物上,下片的表现在人的身上。一个“恰”字,引领出了作者笔下的同学少年的特点。

“同学少年”此语取自杜甫《秋兴八首·其三》的“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥”五陵即长安,衣马轻肥言豪华生活;即长安岁月的少年同学,个个光鲜亮丽、气度不凡、春风得意,作者取其少年风采、气度不凡一面,带出了一连串的极妙佳句。

诗词中的用典艺术:刘勰在《文心雕龙》里诠释“用典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即是用来以古比今,以古证今,借古抒怀。用典既要师其意,尚须能于故中求新,更须能令如己出,而不露痕迹,所谓“水中着盐,饮水乃知盐味”,方为佳作。

抒情方式:直接抒情、间接抒情(借景抒情、托物言志、用典抒情)

“挥斥方遒”化用庄子“挥斥八极”句、指点江山”脱化于《后汉书·侯霸传》“指天画地”句、“激扬文字”化用南宋林正大词句“万世清风更激扬”及成语“激浊扬清”、“粪土当年万户侯”万户侯,巧用古代侯爵制。

这些用典语句组成了一群意气风发的青年革命者的峥嵘岁月图景。

陈一琴先生在其《毛泽东诗词笺析》中指出,“击水”指“游泳”,并引述了毛泽东本人于1958年12月对此词的批注“那时初学,盛夏水涨,几死者数。一群人终于坚持,直到隆冬,犹在江中。当时有一篇诗,都忘记了,只记得两句自信人生二百年,会当水击三千里。”作者这一自注,不仅说明“击水”乃游泳,而且道出了青年革命家当年“到中流击水,浪遏飞舟”时奋发自信的气概。中流弄潮,极具抗争意味,是青年革命家峥嵘岁月的缩影。

小中见大、言近旨远、事浅意深

酒泉子 潘阆(láng)

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。

译文:我常常想起钱塘江观潮的情景,满城的人争着向江上望去。潮水涌来时,仿佛大海都空了,潮声像一万面鼓齐发,声势震人。踏潮献技的人站在波涛上表演,他们手里拿着的红旗丝毫没被水打湿。后几次梦到观潮的情景,梦醒时依然感觉心惊胆战。梦醒时依然感觉心惊胆战。

赏析:词的上片描写观潮盛况,表现大自然的壮观、奇伟;上片结尾两句,运用比喻、夸张等手法,把钱江潮涌的排山倒海、声容俱壮,渲染得有声有色、惊险生动。

下片描写弄潮情景,表现弄潮健儿与大自然奋力搏斗的大无畏精神,抒发出人定胜天的豪迈气概。

祖逖(tì)中流击楫典故:晋代司马睿并没有恢复中原的打算,但是听祖逖说得有道理,也不好推辞,勉强答应他的请求,派他做豫州刺史,拨给一千个人吃的粮食和三千匹布,至于人马和武器,叫他自己想办法。祖逖带着随同他一起来的几百家乡亲,组成一支队伍,横渡长江。船到江心的时候,祖逖拿着船桨,在船舷边拍打,向大家发誓说:“我祖逖如果不能扫平占领中原的敌人,决不再过这条大江。”他的激昂的声调和豪壮的气概,使随行的壮士个个感动,人人激奋。

远大抱负和强烈自信

什么不要怕?天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。——《湘江评论》创刊号《创刊宣言》

我们知道了!我们觉醒了!天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会,我们不说,谁说?我们不干,谁干?——《湘江评论》第四期《民众的大联合》

独立寒秋!

“独”,是一种傲立天地,舍我其谁的气概。

“立”,是一种坚定挺拔、傲岸威严的姿态。

“赞秋”情怀--“我言秋日胜春朝”—《刘禹锡秋词》

“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”—黄巢《不第后赋菊》

“一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光”—《毛泽东采桑子·重阳》

“万木霜天红烂漫”—毛泽东《渔家傲·反第一次大围剿》

“六盘山上高峰,红旗漫卷西风”—毛泽东《清平乐·六盘山》

《沁园春·长沙》抒发的情感是丰富而深层的。

1、抒发了故地重游,欣赏祖国大好河山壮丽秋色的喜悦之情;

2、抒发了回忆同学少年们意气风发,以天下为己任的战斗精神的赞美之情;

3、抒发了自己对祖国命运和前途的关切之情,表达了自己改造世界的雄心壮志和坚定信念。

借景抒情

课堂检测:

一、毛泽东在《沁园春 长沙》中是如何表达青春激情的。(用思维导图的形式呈现)

二、完成下面的理解性默写。

《沁园春 长沙》理解性默写:

1、《沁园春·长沙》中从仰视和俯视角度写景的诗句是“▁▁▁,▁▁▁”。

2、《沁园春·长沙》中能展现青年毛泽东和他的同学们劈波斩浪的句子“▁▁▁,▁▁▁”。

3、在《沁园春·长沙》中,表现出革命青年们对反动统治者的极端蔑视,表现出他们大无畏的战斗气魄的词句是:▁▁▁,▁▁▁,▁▁▁。

4、《沁园春·长沙》上片中描写近景并使用动静结合手法的句子是“▁▁▁,▁▁▁”。

5、《沁园春·长沙》表现词人年轻时意气奔放,强劲有力的句子 ▁▁▁,▁▁▁。

《沁园春 长沙》理解性默写答案

1、鹰击长空 鱼翔浅底

2、到中流击水 浪遏飞舟

3、指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

4、漫江碧透 百舸争流

5、书生意气 挥斥方遒

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读